UN DESASTRE LARGAMENTE ANUNCIADO: EL COCHE ELÉCTRICO

Algo fácil de demostrar, pero muy difícil de reconocer por los gobiernos: el coche eléctrico contamina casi el doble que los coches de gasolina.

¿Qué cómo podemos decir algo así, tan políticamente incorrecto? Muy sencillo, vamos a explicarlo: el coche eléctrico, tal y como hoy se concibe, almacena la electricidad de la red eléctrica en sus baterías y, aprovechando esa energía almacenada, nos lleva a trabajar, a casa, o a recoger a los niños en el colegio.

¿Hasta ahí de acuerdo? Supongamos que sí. Pero el caso es que las baterías no tienen un rendimiento del cien por cien. Es decir: «metemos» en ellas un kilovatio, por ejemplo, y a la hora de aprovechar la energía almacenada, a causa de calentamientos, deficiencias de los procesos químicos, etc., el resultado práctico es que de allí sale «menos» de un kilovatio. Mucho menos: de hecho, si las cosas se hacen de la mejor manera posible, recuperamos del orden del 80% de la energía gastada en almacenar allí la electricidad para mover el coche; pero si no se hacen muy bien, puede que apenas se aproveche la mitad de lo que metimos.

Además, antes de meter la electricidad de la «corriente alterna» de nuestros enchufes en la batería, la habremos tenido que convertir en «corriente continua», lo cual, aunque lo hagamos con un buen convertidor (y las fuentes de alimentación de nuestros equipos eléctricos no suelen serlo de momento), ahí se producirán pérdidas de otro 15% o más.

Asimismo, para que llegue la electricidad a nuestro domicilio ha habido que transportarla cientos de kilómetros, pasándola a alta tensión, luego a media tensión y luego a doscientos veinte voltios, con pérdidas en cada paso que en conjunto no suelen ser inferiores a otro 10% de la energía producida en la central y que no se aprovecha para nada bueno.

Y como en alguna central eléctrica estamos quemando gasóleo o gas, o carbón para producir electricidad, el resultado es que si ese gasóleo lo utilizásemos en mover el coche directamente, recorreríamos el doble de kilómetros que si lo utilizamos para producir electricidad en alguna parte del país lejos de las ciudades, convertirla, transportarla a cierta distancia, volverla a convertir, almacenarla en una batería, y sacar de ella a la mañana siguiente sólo la mitad de lo que hemos gastado en la central eléctrica. El coche eléctrico tiene muchas ventajas, sobre todo que no contamina «en la ciudad», sino que la contaminación se produce lejos. Además es silencioso, suave… pero, por favor, no digamos que ahorra emisiones de CO2.

También tiene, de momento, otra ventaja política: la electricidad se sirve casi a precio de coste más un beneficio para la empresa suministradora, beneficio que los gobiernos siempre están vigilando y limitando; por otro lado, la gasolina que metemos en nuestros coches está cubierta por todo tipo de impuestos estatales y regionales. El resultado es que, pese a su mal rendimiento, el coche eléctrico quizás resultaría más barato para el consumidor, hasta que los ministros de Hacienda se den cuenta de la situación y nos suban entonces el precio de «toda» la electricidad.

Es cierto que los coches llamados «híbridos enchufables», que utilizan un motor de combustión interna para producir electricidad y esta para mover el vehículo, obtienen ahorros energéticos notables, pero se basan más en que el motor de combustión funciona en ellos a las revoluciones óptimas todo el tiempo (eso ahorra mucho combustible), a que nos ahorramos los rozamientos y pérdidas de la caja de cambios, del diferencial y de las rótulas del eje de la transmisión y, sobre todo, a que la electricidad producida va directamente a los motores eléctricos en lugar de pasar por una fase de almacenamiento, que es donde se producen las mayores pérdidas del proceso en el caso de los coches que son cien por cien eléctricos.

Pero intentemos que el ayuntamiento aumente los impuestos a los coches eléctricos con la excusa de que contaminan más y nuestra pretensión caerá en saco roto.

Cada vez que un gobierno anuncia que el futuro es del coche eléctrico, suele aparecer alguna eminencia que advierte, de alguna manera poco agresiva (nada de insultar al ministro que lo acaba de decir), que «habría que pensar en cambiar la estructura de la generación y la distribución eléctrica antes de abordar un despliegue masivo de los coches eléctricos» o propone que «esto debería ir acompañado de la popularización de sistemas renovables de generación de esa energía».

En otras palabras, que si lo que va a mover los coches hay que producirlo en centrales eléctricas, habría que multiplicar estas de una manera por ahora inconcebible, y si no se hace a base de centrales «no contaminantes», el remedio sería muchísimo peor que el problema.

LA ELECTRICIDAD ES ALGO QUE SALE DEL ENCHUFE

A finales de 2010, el ministro de Industria del Gobierno español, en unas jornadas acerca del coche eléctrico, con todo el aplomo de quien habla rodeado de gente importante que hace gestos afirmativos de que está diciendo la verdad, declaró que si todos los coches que circulan por España fuesen eléctricos, ahorraríamos todo el combustible y las emisiones de CO2 que los coches ocasionan.

Hay que señalar que estaba rodeado de los presidentes de las principales compañías eléctricas, los cuales, cumpliendo con su papel, aplaudieron a rabiar las palabras del señor ministro. Nadie se puede extrañar: si el coche pasa a impulsarse por electricidad (o, más bien, «cuando» el coche pase a impulsarse con electricidad, pues el petróleo no va a durar demasiado) las compañías eléctricas tomarán el relevo de los jeques árabes en cuanto a ser los más adulados, los más ricos y los más temidos en los foros internacionales.

Tampoco nos deberíamos extrañar de que alguien piense que con conectar los coches al enchufe de la pared ya está todo resuelto, acostumbrados como estamos a que lo que está «detrás» de ese enchufe no nos cause preocupaciones (salvo que detrás de «esa» pared esté el dormitorio de los niños y tengan fiebre). Bueno, quizá de un ministro se podría esperar algo más.

Unos días después fue el presidente del Gobierno quien lanzó un ambicioso plan para la popularización del coche eléctrico en el que, al menos, se hacía un claro énfasis en que la carga de los coches se haría en «horas valle» del consumo eléctrico. Bueno, algo es algo, pero tampoco es que por las noches nos sobre la electricidad y haya que tirarla. Lo más probable es que el resultado inmediato será que las centrales térmicas que ahora están apagadas o a bajo ritmo en esas horas valle tendrán que hacer guardia toda la noche si el plan tiene éxito.

NO HAY UNA ELECTRICIDAD ECOLÓGICA Y OTRA QUE NO LO ES

Las compañías eléctricas, al menos algunas de ellas, han venido en los últimos tiempos ofreciendo facilidades y financiación para adquirir vehículos eléctricos, y en su publicidad dicen que la energía con la que se cargarán será de origen renovable, lo cual es otra afirmación muy difícil de sostener, ya que toda la electricidad que se produce se pone en común, se mezcla al llegar a las grandes redes de distribución y de lo único que podemos estar seguros es de que un determinado porcentaje de esa electricidad es de origen renovable, siendo el resto (de momento mayoritario) energía de origen nuclear o térmico.

De los trenes eléctricos (y tranvías, y trolebuses, etc.) se podría decir algo también, pero no tanto: no almacenan la electricidad en baterías, que es donde mayores pérdidas se producen, funcionan a unas tensiones relativamente altas, lo que ahorra pérdidas por conversión, y la electricidad se obtiene con transformadores optimizados en todo lo posible. Pero de todas formas hay pérdidas, sobre todo porque al final hay que transmitir la corriente a grandes distancias por los cables que acompañan a las líneas férreas y, sobre todo, porque al final hay que pasarle al tren toda la energía por un contacto, casi siempre sobre el techo, que se está moviendo a grandes velocidades (volveremos a hablar de ello más adelante, porque ese contacto tiene su propia cuota de problemas). Pero los ferrocarriles tienen subvenciones y en algunos casos pueden producir electricidad los propios trenes cuando utilizan el freno eléctrico. En definitiva, salen las cuentas, aunque en países como Estados Unidos (poco dado a subvenciones) las vías férreas electrificadas escasean considerablemente.

El coche eléctrico llegará, sin duda, algún día. Estos movimientos políticos a favor de él no hay que entenderlos como errores de políticos ineptos, salvo excepciones, sino como un planteamiento a muy largo plazo para ir preparando las estructuras sociales con miras al momento, no muy lejano, en que el petróleo escasee y sea caro, de manera que tengamos que utilizar otras energías que, probablemente, no sean aptas para mover nuestros coches pero sí para producir electricidad. Pero como para entonces no generemos la electricidad sin quemar combustibles fósiles, la contaminación del planeta, en su conjunto, crecerá de forma muy notable, aunque al lado de nuestras autopistas se respire un aire relativamente limpio.

ALREDEDOR DE LA ENERGÍA NO HAY CUESTIONES INTRASCENDENTES

Proponemos al principio de la sección dedicada a los desastres relacionados con la energía el caso del coche eléctrico porque es muy significativo, y es un síndrome que nos volveremos a encontrar en todo lo relacionado con las técnicas de generación de energía: los intereses, la desinformación, las ideas preconcebidas, etc., son mucho mayores y peores que en casi cualquier otro campo que podamos imaginar. Y las consecuencias de hacerlo mal son mucho más graves y nos pueden hipotecar el futuro de una manera muy costosa.

Quienes escribimos estas páginas somos muy conscientes de los peligros de la energía nuclear. No vivimos de ella, pero a la vez estamos bastante mejor informados que la mayoría acerca de sus particularidades y, como conclusión avanzada de lo que sigue en este capítulo, por muchos problemas que tenga la energía nuclear, los efectos sobre nuestro futuro de algunas de las otras fuentes de energía como el petróleo, el gas o, sobre todo, el carbón, son mucho más nefastas para la salud de nuestros descendientes.

LAS BATERÍAS: UN PROBLEMA QUE ESTÁ EN TODAS PARTES

Acabamos de ver que es en las baterías donde tiene su punto débil algo tan trascendente para la sociedad como el coche eléctrico. Pero en eso no es diferente de los marcapasos, los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles (llamados así aunque sean más grandes que algunos de sobremesa) e infinitos otros «chismáticos» que serían mucho más útiles si las baterías fuesen recargables infinitas veces, no perdieran capacidad de carga con el uso, no tuviesen efecto memoria, no explotasen por recalentamiento, no diesen calambrazos indebidos ni debidos, pesaran poco, fuesen eternas, no tóxicas y toda la lista de bondades que se nos ocurren en momentos de euforia mental y que en la vida diaria ni se nos pasa por la cabeza exigirles a las baterías del mundo real. Las baterías son un desastre, y lo peor de todo es que no hay perspectivas de que la situación mejore a corto ni medio plazo.

HAY QUE BUSCAR ALTERNATIVAS

Las naves espaciales que se diseñan para alejarse mucho del Sol se montan con baterías de plutonio, microcentrales nucleares de facto. Ya se ha comercializado una batería de esas características pero ni siquiera la posibilidad de disponer de un ordenador portátil que no haga falta enchufar a la red en diez años hace que nadie esté dispuesto a cargar con el estigma de llevar unos gramos de plutonio en el maletín.

Otra posibilidad que quizá sea realista a medio plazo es la de las células de combustible, si se consiguen miniaturizar a la escala que haría falta. Hablamos de cacharritos que con un combustible como el alcohol generan electricidad con bastante buen rendimiento. ¿Nos podemos imaginar un teléfono móvil que se carga con una jeringuilla y que funciona un par de meses con esa carga que vale unos céntimos? El único inconveniente que imaginamos es que las células de combustible trabajan a alta temperatura (algo que se puede solucionar con un buen aislamiento y una antena de refrigeración) y producen vapor, que nos podría dejar una mancha de humedad en el bolsillo de la camisa. Pero la autonomía sería desde luego magnífica.

De todas formas, no empecemos a hacer planes con las células de combustible: las más pequeñas de hoy en día apenas caben dentro de un coche mediano y del precio mejor ni hablar. Quizá la solución venga por un lado inesperado, como en el caso del motor que se anunciaba en el cartel que aparece en la página siguiente.

Es un anuncio de una conferencia del profesor D. R. Wilkie, dirigida a la Institution of Electrical Engineers, en Londres el 11 de febrero de 1969. Por cierto, el motor en cuestión es el músculo, y la insinuación implícita al incluirlo en este capítulo es que quizá las técnicas biológicas tengan algún papel en el futuro de las baterías (esperemos que no de la manera que propone la película The Matrix).

Nos referimos, por supuesto, a que llevamos siglos[21] tratando de almacenar electricidad por medios químicos o físicos, con resultados limitados. Lo poco que nos queda por explorar son técnicas biológicas. Y desde un punto de vista más jocoso (o no tanto), ante la escasez del petróleo también nos vendrá bien hacernos a la idea de realizar muchos de nuestros desplazamientos en bicicleta. ¿Por qué creemos, si no, que se están construyendo tantos carriles bici en nuestras ciudades?

LAS RADIACIONES ELÉCTRICAS

Ya que hemos mencionado las líneas de alta tensión, un breve apunte respecto a sus «radiaciones»: son de una longitud de onda tan larga que no tienen fácil afectarnos. Es como si dijésemos que una balsa sufre por las subidas y bajadas de la marea cuando lo que sí la puede romper es un oleaje mediano (una longitud de onda mucho menor). En otros términos, la marea es una «ola» que puede tener varios metros de altura, pero que «pasa» muy despacio, tarda unas doce horas en pasar. Es pues mucho más peligrosa una ola de medio metro de altura, pero con una longitud de la mitad del barco: medio barco arriba y medio abajo = peligro de rotura.

Para que una radiación afecte a nuestras células tendría que tener una longitud de onda parecida al tamaño de nuestras células o de nuestro ADN, y los teléfonos móviles utilizan longitudes de onda de decenas de centímetros: del tamaño de las antenas. Las líneas de alta tensión, por el contrario, tienen una longitud de onda de miles de kilómetros.

EL TEMOR A LO QUE NO SE VE… PERO PERSONALIZADO EN LO QUE SE VE

Para que nos afectase una radiación, tendría que ser de una frecuencia tan alta (cuanto mayor frecuencia menor longitud de onda) y una energía tan enorme que sólo la radioactividad del uranio, plutonio y demás nos puede estropear el ADN de nuestras células con la facilidad que le achacan algunos a las líneas de alta tensión; si no fuera así, no podríamos dormir a escasos centímetros del enchufe de nuestra mesilla de noche: aunque no la veamos, la electricidad también radia desde nuestras paredes y forma un estrecho cerco de radiación incluso alrededor de nuestra cama. Sin embargo, los cables que van por la pared no los vemos y las torres de alta tensión sí llaman nuestra atención.

Las radiaciones eléctricas apenas nos afectan calentándonos (como hace el horno de microondas) y es un calentamiento muy parecido a cuando subimos demasiado la calefacción, por lo que en líneas generales el efecto cancerígeno de las torres de alta tensión tiene mucho, si no todo, de leyenda urbana como tantas otras. Lo que sí es indiscutible es que son estéticamente repulsivas y nos estropean el paisaje.

Respecto a la alarma que genera la radiación eléctrica, recordamos que hace pocos años se dio bastante publicidad al asunto de unos casos de cáncer en niños de un colegio de una provincia española, cuyos padres, sin realizar mediciones, achacaron a unas antenas de telefonía de los alrededores. La prensa, sin discutir las conclusiones de los padres, demonizó aquellas antenas y sólo se alcanzó la paz social cuando el ayuntamiento dijo que ya estaban apagadas (no nos consta que lo estuviesen realmente).

Casi dos años después se descubrió que la empresa de limpieza del colegio había estado utilizando unos detergentes industriales durante esos años con unos productos químicos aprobados para utilización en ambientes controlados, no para que se desparramasen por los pasillos de un colegio. La propia empresa de limpieza, ante la alarma social, dejó discretamente de utilizar esos detergentes tan enérgicos y baratos y los casos de cáncer remitieron al poco tiempo. Pero eso no salió en la prensa y en estos párrafos hemos cambiado algún dato irrelevante del caso para evitarnos demandas de padres o de empresas de limpieza.

EL SÍNDROME DE LIPOATROFIA SEMICIRCULAR

Hay en la actualidad otro problema sanitario relacionado con ambientes saturados de ondas eléctricas, que se manifiesta nada más que por la desaparición de la grasa de zonas muy concretas del cuerpo; no parece tener en sí mismo otras complicaciones: es una pérdida de grasa subcutánea que resulta un inconveniente sobre todo estético, porque se forman hundimientos en la piel en forma de bandas, siempre en las piernas.

Como ese fenómeno se da en edificios modernos y provistos de wi-fi y todo tipo de comunicaciones eléctricas, se está estudiando si tienen, por cualquier camino, una relación con las radiaciones eléctricas. Desde luego, la relación estadística es innegable No hay conclusiones todavía respecto a esto, pero nos parece muy significativo que la pérdida de grasa siempre se dé en la misma zona, aunque no en la misma zona del cuerpo, sino en la misma zona de la oficina: independientemente de la estatura de la persona las bandas siempre aparecen a setenta y dos centímetros del suelo. Casualmente es la altura de las mesas de oficina, alguno de cuyos modelos puede conducir la electricidad estática. Y hay tratamientos de adelgazamiento que, para ayudar a la pérdida de grasa, la movilizan aplicando campos eléctricos sobre la piel. Desde luego, puede ser lo mismo.

LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

Un último circunloquio en este desordenado arranque del capítulo dedicado a los desastres «energéticos»: las antenas de telefonía móvil.

Los que hemos vivido unos cuantos años hemos disfrutado del patético espectáculo de ver cómo la gente, en los años cincuenta, renegaba de las lavadoras porque decían que no limpiaban las camisas lo mismo que lavándolas a mano; en los primeros sesenta había vecinos que decían que no necesitaban teléfono porque para una emergencia les podían llamar al teléfono de la tienda de abajo o al de una vecina que sí tenía (hoy es difícil creerlo, pero son comentarios reales que están en nuestros recuerdos) y seguimos observando el espectáculo de diversas fobias a los rotuladores, a los ordenadores y a mil otras novedades tecnológicas. Pero la más espectacular ha sido (hasta ahora) la reacción a los teléfonos móviles.

Te miraban mal si te sonaba en el autobús, te señalaban e incluso te criticaban por ir hablando sólo por la calle, decían que jamás tendrían uno, que odiaban ser controlados a todas horas, prohibieron su uso mientras se conduce porque distraían y porque había que apartar las manos del volante (parece razonable), pero a nadie se le pasó por la cabeza que apartar las manos del volante para manejar sustancias inflamables mientras se conduce estuviese relacionado con ningún peligro, porque el tabaco no es una novedad ni tampoco es una actividad tecnológica. Y lo peor fue la guerra a las antenas. Sobre todo porque era (y es y será) absurda. Veamos por qué.

Una antena de las que están en los tejados de los edificios emite a unos pocos vatios, los justos para llegar hasta la mitad de la distancia de la siguiente antena. Si estamos más alejados de esa distancia, es la otra antena la que nos atiende, de lo cual se deduce que si la siguiente antena está muy cerca, emite menos potencia que si está lejos. Esa es una primera razón por la que las pretensiones de vecinos poco informados de que las antenas se saquen a las afueras de la ciudad son una inutilidad (por decirlo de una manera amable), puesto que si se llevan a varios kilómetros emitirán a la potencia necesaria para que en las calles de esa ciudad siga habiendo el (pequeño) nivel de radiación electromagnética suficiente, sin cambiar nada respecto a la situación de tener la antena en el edificio de al lado; en cambio, en las afueras de la ciudad se habrá aumentado el nivel de radiación en los alrededores de esa antena.

Si hay antenas cada pocos cientos de metros (es la situación en las ciudades: antenas casi en cada manzana, pero camufladas las más de las veces en marquesinas y paneles publicitarios), la potencia a la que emiten es mínima, su alcance es de apenas unos cientos de metros, a veces apenas unas decenas de metros. Pero además, la radiación que recibimos de estas antenas, más allá de las consideraciones de las páginas anteriores sobre su carácter perjudicial o no para nuestras células, no es ni la milésima parte del electromagnetismo que recibimos cuando hacemos una llamada desde nuestro teléfono móvil: en ese caso es de nuevo una fracción de vatio lo que gasta nuestro teléfono, lo justo para llegar a la antena más próxima ahorrando batería en lo posible, pero esa potencia la emite al lado de nuestra oreja. Y, para colmo, si las antenas están lejos, el teléfono emite a mucha más potencia (y la batería dura mucho menos).

Resumiendo, en esos pueblos en los que hay una sola antena en un cerro de los alrededores los vecinos padecen radiaciones electromagnéticas en el ambiente mucho más potentes que los vecinos de ciudades saturadas de antenitas, aunque haya alcaldes que se paseen orgullosos por sus municipios presumiendo de que los han librado de antenas de telefonía.

PEORES SON LAS ANTENAS DE LA RADIO COMERCIAL

También hay municipios, como el de Madrid, que tienen prohibido instalar en sus demarcaciones antenas de radio (Frecuencia Modulada [FM], Onda Media, etc.) de más de una determinada potencia. El resultado es que el paisaje de municipios cercanos como Pozuelo o Las Rozas está dominado por enormes mástiles de antenas de radio que emiten los «kilovatios» que en el municipio de Madrid se consideran perjudiciales; y los vecinos de esos municipios más permisivos pueden ver cómo algunas de sus luces fluorescentes se encienden solas (si están orientadas correctamente respecto a la antena de los alrededores) pero se organiza una protesta si descubren una antena de telefonía emitiendo un par de vatios cerca de un colegio. Resulta curioso.

GRANDES APAGONES ELÉCTRICOS

El más famoso de los grandes apagones fue el de Nueva York de noviembre de 1965, pero hubo otro igual de grave en agosto de 1977, y los ha habido en los últimos años en gran parte de Canadá (los cables se rompían por el peso de la nieve y el hielo), en Moscú o en Francia. En los países en vías de desarrollo son incluso más que frecuentes, pero su impacto en la sociedad y en la economía son mucho menores porque no han llegado al grado de dependencia absoluta de las sociedades «avanzadas» respecto a la electricidad.

Se cuenta que en Nueva York nueve meses después de aquel gran apagón hubo una explosión de natalidad. Eso, si es tan cierto como algunos afirman, no fue lo más grave.

¿Y SI UNA MAÑANA NO HAY ELECTRICIDAD?

Imaginemos (si no lo hemos sufrido en primera persona) que una mañana nos despertamos sin electricidad. Empezaríamos por no saber la razón de lo que ha pasado; las radios a pilas nos pondrían en contacto con algunas emisoras que tuviesen sistemas de alimentación independiente, pero es bien posible que esas emisoras tampoco supiesen mucho de lo sucedido. A las pocas horas dejaría de salir agua por los grifos, pues las estaciones de bombeo también necesitan electricidad. Las gasolineras no podrían darnos combustible, pues los surtidores son eléctricos. La comida de las neveras se estropearía y muchas familias tampoco la podrían cocinar, pues las cocinas eléctricas no funcionarían y el suministro de gas se detendría por las mismas razones que el agua. Las de gas en bombona funcionarían un tiempo, pero las factorías dejarían de suministrarlas. Y pasadas unas horas, lo peor es que seguiríamos sin tener noticias fiables de lo que ha sucedido y de si el suministro se restablecerá en minutos, en horas, en días o más tarde.

¿Podríamos traer agua en algún recipiente desde algún río cercano? Puffff. En algún momento se restablecería el suministro, recibiríamos un aluvión de explicaciones, quizá alguna de ellas sería coherente y exacta y, con toda puntualidad, los políticos prometerían hacer todo lo necesario para que ese problema no se volviese a producir. Y, a la hora de las siguientes elecciones, volverían a apretar los presupuestos para evitar subir los impuestos, las compañías eléctricas volverían a tener unos márgenes limitados, les volverían a prohibir utilizar centrales ya amortizadas y de alto rendimiento a favor de otras políticamente más rentables. Es difícil de evitar, pero en todos los grandes accidentes eléctricos se reproducen los esquemas que hemos insinuado más arriba, con cierto margen de variación en función de si las elecciones están próximas o no y, por supuesto, dependiendo del nivel cultural y la calidad de la información de la ciudadanía.

¿HAY QUE INVERTIR EN LAS REDES DE SUMINISTRO DE ALGO VITAL?

Evitar los grandes apagones significa invertir grandes sumas de dinero en sistemas alternativos, implica tener la capacidad de producir toda la electricidad que la sociedad va a consumir, tener unos estudios «realistas» de las pautas de consumo futuras. En otras palabras, «ir sobrados» en cuanto a producción y distribución de electricidad, lo cual está en contraposición con los precios bajos para la electricidad y los beneficios altos para las empresas eléctricas.

Si a última hora de una mañana de verano todo el mundo enciende los aparatos de aire acondicionado mientras las fábricas todavía están activas y consumiendo electricidad y la energía eólica está en mínimos porque no hace mucho viento y las presas hidroeléctricas están ahorrando cada gota de agua por si el otoño es seco, es el momento de poner al máximo rendimiento todas las centrales de producción de electricidad (y las nucleares tardan a veces horas en aumentar la producción).

Si es entonces cuando los responsables de la distribución de electricidad de una zona eléctrica o de un país entero descubren que tienen un par de centrales nucleares recargando combustible y que van a estar paradas varios días, es un mal momento para acordarse de que había que hacer bien los deberes a principios de temporada.

Una solución es pedirles electricidad a los vecinos, pero si es algo no planificado con suficiente tiempo puede que a los vecinos no les sobre ni un kilovatio ese día o que las líneas de alta tensión desde su zona a la nuestra ya estén saturadas y no sea aconsejable cargarlas con más amperios.

Llega un momento en que en alguna estación de transformación, o de conmutación o en cualquiera de las muchas partes de la red de distribución eléctrica en las que hay sistemas de protección contra sobrecargas, algo salta, alguna alarma hace desconectarse una parte de la red y los sistemas intentan, también de forma automática, seguir alimentando esa zona (puede ser un pueblo, un valle entero, etc.) por alguna de las líneas alternativas que ya estaban cerca del límite y que, al tener que transportar además el consumo de esa zona que se ha quedado sin su conexión primaria, también sobrepasan los umbrales de la prudencia y se desconectan, agravando el problema y haciendo cada vez más probable que las regiones vecinas se sobrecarguen. A veces han sido países casi enteros los que han caído en cascada.

EL PROBLEMA DE ARRANCAR DE CERO

Evidentemente, tras un apagón hay muchos aparatos que se desconectan y cuando vuelve el suministro el consumo es menor, salvo porque otros muchos aparatos, sobre todo las luces fluorescentes pero también las televisiones, ordenadores y cualquier aparato con electrónica compleja, consumen muchísimo más durante el arranque que cuando ya llevan un rato encendidos, por lo que volver a conectar una zona cualquiera tiene su dosis de emoción, pero no es ese el principal inconveniente. Hablemos unos párrafos de la «fase».

LA FASE DE LA ELECTRICIDAD

La corriente que se suministra es «alterna»: es un voltaje que sube y baja cincuenta veces por segundo (en América sesenta veces por segundo). Y toda la red sube y baja a la vez. Pero cuando una central eléctrica se arranca, lo hace desconectada de la red y arranca bajando y subiendo a su propio ritmo, que puede no subir a la vez que la red, sino al revés; es cuestión de suerte. Para ello dispone de sistemas para monitorizar la producción y la red, retrasar la oscilación de la producción y cuando sube y baja exactamente a la vez que la red (entonces se dice que está «en fase») se conecta sin problemas. Si no se hiciera así, saltaría uno de esos chispazos que hacen explotar transformadores e interruptores con bonitos fuegos artificiales.

Lo mismo sucede cuando se interconectan dos zonas eléctricas: ambas deben estar en fase. Cuentan las leyendas que más de una vez un técnico novato, con las prisas por volver a dar servicio, y bajo grandes presiones y tensiones, ha conectado algo sin preocuparse de la fase y dio la casualidad que estaban bien alineadas. Sin embargo, lo normal en estos casos es que las dos zonas vuelvan a quedarse sin suministro y haya que empezar de cero, pero con un conmutador y un par de transformadores averiados en el momento más inoportuno.

Por eso en esas grandes averías del suministro se tarda horas y más horas en reponer el servicio. Entre otras razones porque hay que llamar a los técnicos más expertos para que lo hagan a su aire. Esperemos que para la próxima vez no hayan prejubilado precisamente a esos técnicos.

Además, las grandes centrales nucleares llevan muy mal eso de parar y arrancar. Cuando deja de salir electricidad de allí deben detenerse por completo y enfriarse por razones de seguridad (hablaremos en detalle de eso al relatar el accidente de la Three Mile Island [TMI]-2 y el de Fukushima); y después, rearrancar. A veces es una tarea de días, por lo que la red se queda con menos suministro a la hora de alimentar una zona que estaba quizá consumiendo demasiado. Y eso suponiendo que no haya verdaderas averías, como pasó en el gran apagón de Canadá de hace unos años, en el que tenían muchas torres y cables de alta tensión rotos por el peso del hielo y la presión del viento.

EL TEMIBLE GRAN APAGÓN PLANETARIO

No obstante, hay un posible panorama mucho peor que todo lo anterior. En general no somos alarmistas, pero en los siguientes párrafos no va a ser posible evitarlo.

El Sol, nuestra estrella preferida, sigue unos ciclos de mayor o menor actividad de unos once años, perfectamente visibles por el hecho de que durante su fase de mayor actividad aparecen cientos de manchas solares, esos puntos negros que se ven en las fotos[22], mientras que en su fase de menor actividad apenas aparecen manchas. Pues bien, a mediados de 2011 nuestro adorado Sol debería estar ya cerca de su máximo de actividad y no tenía ni una mancha. Iba con más de tres años de retraso y estaba desde 2008 prácticamente «apagado».

Eso ya sucedió durante setenta años entre los siglos XVII y XVIII, de 1645 a 1715, en lo que se llamó Mínimo de Maunder, y también coloquialmente Pequeña Edad de Hielo, con efectos hasta los primeros años del siglo XIX, época tras la que se tomaron las fotos más antiguas de los glaciares y que se utilizan ahora para demostrar que estamos entrando en una época especialmente cálida. El cambio climático es un hecho incontestable y hay que hacer todo lo posible por evitarlo, pero a la hora de «cuantificarlo» hay que tener en cuenta muchas variables, y ese anormal período frío y sus causas son una de ellas.

Los satélites de vigilancia solar (otro de esos programas espaciales que cuesta mucho mantener activo en épocas de restricciones presupuestarias) han detectado que las manchas, que se producen sobre todo cerca del ecuador solar, tienen su origen en unas corrientes profundas que nacen en los polos solares durante el máximo de su ciclo de once años y van descendiendo durante una década para dar lugar a las manchas del siguiente máximo solar. Pues bien (o, mejor dicho, «pues mal»), en el máximo de 2012, cuando por fin estaban apareciendo un número apreciable de manchas a lo largo de 2011 y principios de 2012, no se detectaron las corrientes polares, al igual que no se detectaron a lo largo de 2001, por lo que la conclusión que se saca es que en el máximo de 2023 es muy probable que sigamos con un déficit de manchas solares.

Y no es una cuestión estética; igual que en los adolescentes, el acné solar es síntoma de su nivel de actividad y, desde 2008 en adelante se ha detectado una disminución de la radiación solar; apenas un 0,3% según algunos estudios, pero es una cifra importante. En otras palabras, es lejanamente posible que estemos entrando en un período algo más frío por causa de la menor actividad del Sol, pero eso no es lo preocupante, todo lo contrario: sería providencial, pues si el Sol se enfría un poco nos ayudaría mucho a soportar el cambio climático que estamos provocando por la quema de combustibles fósiles, y si dura otro medio siglo como el anterior, es posible que para cuando acabe hayamos aprendido a portarnos como es debido con nuestro único planeta disponible.

Lo preocupante es otra cosa. Según la mayoría de los teóricos del comportamiento solar es posible que durante los próximos máximos de actividad solar, el de 2012 o 2013 y los siguientes cada once años, las fulguraciones que emita el Sol de vez en cuando sean especialmente virulentas. Ya ha habido una de un tamaño nunca visto en 2011 y en 2010 ya se ha producido algún apagón regional en el norte de México y California coincidiendo con una llamarada solar especialmente virulenta.

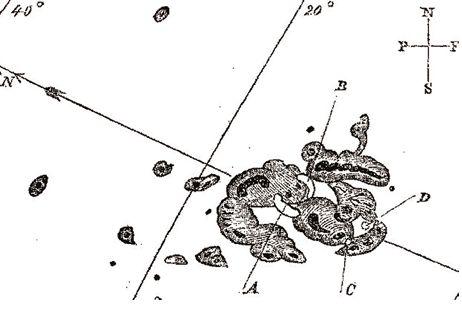

Dibujo de Carrington. Este es el dibujo que el propio Carrington hizo de las manchas solares que produjeron la gran fulguración del siglo XIX.

LA OCASIÓN EN QUE SE ESTROPEARON TODAS LAS REDES DEL PLANETA

En la segunda mitad del siglo XIX una de esas tormentas solares estropeó la red de telegrafía de Estados Unidos que, por cierto, era la única red importante del mundo en ese momento. En otras palabras: estropeó todas las grandes redes del mundo. Se conoció como «El evento Carrington».

¿Qué pasaría si en 2012, 2013 o 2023, o cuando toque nos alcanza una tormenta especialmente potente? Ojalá no sea así, pero existiría alguna posibilidad de que las redes de transmisión de alta tensión sufriesen un fuerte exceso de voltaje que estropease unos cuantos miles de transformadores por todo el mundo. Es posible que nos quedásemos sin electricidad, que no hubiese transformadores de repuesto suficientes y que hubiera que ponerse a producirlos sin corriente eléctrica en las fábricas. Mejor no imaginar lo que podría eso suponer a escala planetaria.