En un principio fue el globo, aunque hay quien defiende que lo primero que levantó del suelo a un ser humano fue una cometa. Pero seguramente la primera vez que alguien se separó por completo del suelo, voló y lo pudo contar, fue gracias a un globo; sucedió en 1783.

LA DURA VIDA DE LOS PIONEROS

Luego vino lo de Diego Marín Aguilera, un pastor de Coruña del Conde (provincia de Burgos), que al anochecer del 15 de mayo de 1793 voló de forma controlada con lo que hoy consideraríamos un rústico planeador que manipulaba con movimientos de las alas: desde un cerro próximo al pueblo llegó a cruzar el río, y tuvo que hacer el primer aterrizaje forzoso de la historia por la rotura de un perno en una de sus alas.

No era un intento alocado: llevaba seis años construyendo el artilugio con ayuda del herrero y, cuando despegó, lo hizo diciéndoles a este y a su hija, sus únicos ayudantes, que se iba a Burgo de Osma, que de allí pensaba seguir a Soria y que volvería pasados unos días. Ese hombre sí que tenía valor.

Tampoco era su primer invento notable, pues Diego debía ser lo que ahora llamaríamos un manitas y, para aquella época, era todo un genio de la ingeniería. Ese pastor, pese a ser analfabeto, ya había mejorado el funcionamiento del molino y los batanes de un pueblo próximo, optimizó también la explotación de una cantera vecina e hizo otros apaños en la capital de la comarca. Pero todos esos méritos y trabajos por el bien de la comunidad no evitaron que, a la mañana siguiente de su hazaña, mientras él se reponía de los chichones del aterrizaje, algunos vecinos encabezados por el cura párroco destrozasen y quemasen lo que quedaba de su aparato, que tildaban de diabólico.

Es evidente que había una buena razón para que hubiese iniciado su vuelo amparándose en la noche. Diego Marín Aguilera fue pionero incluso en sufrir la incomprensión de la ignorancia y el miedo a las nuevas tecnologías.

POR FIN VOLAR

Aproximadamente un siglo más tarde, los cielos estaban conquistados para la humanidad y, pese a que siempre queda alguien que insiste en que si Dios hubiese querido que volásemos, nos habría dado alas, en los primeros años del siglo XX los aviones pioneros ya volaban de forma más o menos rutinaria.

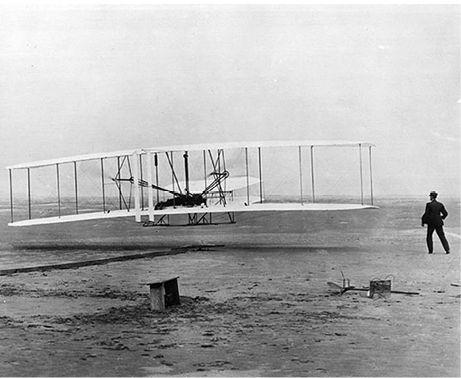

Los hermanos Wright hicieron volar el primer avión en 1903. Pero ¿alguien se ha preguntado por qué no existe una boyante compañía aeronáutica que se llame Wright? Hay un par de razones y un resultado inapelable.

La primera razón es técnica: aquel avioncito de los hermanos Wright tenía un aspecto que hoy nos parece raro, arcaico; de hecho en las películas de aquella hazaña parece que hacen volar el avión hacia atrás: al contrario que la inmensa mayoría de los aviones actuales tenía los alerones de control «por delante» de las alas principales; esa fue la primera razón de su fracaso.

El principal problema en aquellos tiempos no era tanto levantarse del suelo, sino controlar cuándo y «cuánto» se levantaba: los antecesores de los Wright llegaron a pegar algún buen salto, pero lo normal era que cuando empezaba a levantarse el morro, siguiese haciéndolo de forma descontrolada y terminase dando una vuelta de campana en lugar de elevarse con suavidad.

Los hermanos Wright (con la colaboración del Ed Murphy, al que mencionábamos más atrás) consiguieron unos planos de control que no eran los mejores, como se pudo demostrar más adelante, y esa fue la primera causa de sus problemas. No obstante tenían un funcionamiento aceptable y «lo patentaron». Y esa fue la segunda razón de su fracaso, porque gastaron los siguientes años y «todo» su capital en defenderse de cualquier intento de copia por parte de cualquiera que pretendiese hacer volar un aparato.

Sus abogados prosperaron, pero los Wright se arruinaron y desaparecieron del panorama aeronáutico porque, además, los sistemas de control que surgieron frente la imposibilidad de que los Wright les permitiesen utilizar los patentados por ellos resultaron ser mucho mejores: hoy en día lo normal, con muy raras excepciones (el Concorde por ejemplo) es que los aviones tengan los alerones de control «detrás» del ala principal. La solución de poner los planos de control detrás del ala principal supone un peor rendimiento, porque el plano de control siempre está empujando hacia abajo. Fijémonos en la cola de un avión cuando despega: apunta hacia el suelo, baja pero se levanta el morro, las alas principales se orientan hacia arriba y elevan el avión.

Tener en un avión una parte que empuje hacia abajo no es lo mejor que se nos puede ocurrir cuando el problema que intentamos solucionar con los aviones es, por el contrario, «subir», pero esa solución, a cambio, tiene la importante ventaja de que el aparato es autoestable, porque si empuja demasiado hacia abajo, el avión levanta el morro, baja la cola, y el alerón trasero deja de estar tan inclinado hacia abajo y deja de empujar tanto que incluso genera sustentación, de manera que el morro baja hasta que el alerón trasero vuelve a empujar hacia abajo con efectividad suficiente como para volverlo a levantar. En otras palabras, si ponemos el alerón en una posición medianamente sensata, el avión encuentra solo el ángulo de equilibrio y vuela.

En el caso de que se coloque el alerón delante, sucede al contrario: a poco que nos descuidemos el avión se levanta un poco, el alerón ahora mira «más» hacia arriba, levanta «más aún» el morro y la nave se desmanda hacia arriba y da una voltereta o, si el avión se nos había desviado hacia abajo, lo que sucede es igual pero en dirección contraria: se dirige hacia el suelo en un último picado.

Los propios hermanos Wright, con la cerrada defensa que montaron alrededor de su pretensión de monopolio, provocaron que naciesen otras soluciones y que, una de ellas, resultase técnicamente mejor. Eso volvería a suceder ochenta años después en otro ámbito: la lucha entre Sony, Philips y Matsushita por los formatos de los grabadores domésticos de vídeo en que los altos precios puestos a las patentes de Sony o Philips desembocaron en desastres comerciales para ambas. Pero de eso ya hemos hablado más atrás, ahora limitémonos a despedir a los Hermanos Wright. Amén.

LOS GIGANTES DE LOS CIELOS

Mientras progresaba el diseño de los aviones, los primeros globos habían dado paso a algunas de las máquinas más admirables de todos los tiempos: los dirigibles.

La idea, que hoy nos parecería sencilla, era colocarle un motor a un globo, pero resultó que para que aquello funcionase bien había que saber varias cosas, y aprender alguna de esas cosas costó algo más que dinero. Para empezar, si se quiere tener una cierta capacidad de dirección, era necesario que el globo tuviese una forma alargada. Igual que los barcos: es fácil imaginar que un barco redondo resultaría complicado de dirigir.

Pero entonces surge el siguiente problema: un globo en forma de pez[14] tenía el grave inconveniente de que era, por su propia naturaleza, muy inestable. El problema era que si, por cualquier motivo, la parte delantera flotaba un poco más que la trasera (o al contrario), por poco que fuese, esa parte (o la contraria) se elevaba y el gas del globo, que tiende a subir pues para eso se usa, se acumularía en esa parte elevada, la levantaría más aún y el aprendiz de dirigible acabaría vertical, con el morro o la cola mirando al cielo y con los pasajeros agarrándose donde pudieran.

Eso llegó a suceder realmente a alguno de aquellos pioneros que tenían más «arrojo» que sesera y, por cierto, es el mismo problema que podrían tener los submarinos: nos parece muy normal que naveguen horizontales, pero eso no es más que el resultado de una gran cantidad de mecanismos como, sobre todo, depósitos de lastre (agua) en los extremos del barco a los que se bombea agua adelante y atrás en cuanto se detecta cualquier inclinación indebida. Ese lastre se mueve de un extremo a otro por esas típicas tuberías que en las películas, cuando les atacan con cargas de profundidad, saltan para mojar a los tripulantes y dar tensión a la trama; de paso, si dejan de funcionar los sistemas de equilibrio, el submarino se inclina, sólo puede navegar arriba o abajo con la hélice y, finalmente, se va hasta el fondo sin que puedan controlarlo los esforzados tripulantes.

La solución era complicada en el caso de los dirigibles, porque el peso importa mucho y no se pueden cargar con demasiados mecanismos: hay que afinar mucho más que en los submarinos.

EL CONDE ZEPPELIN

Hubo pioneros, como Giffard, que consiguieron éxitos notables, pero fue el conde Zeppelin el primero que, a finales del siglo XIX, lo convirtió en una empresa rutinaria y predecible desde el sur de Alemania, a orillas del bello lago Constanza o, tal como se llama desde el lado alemán, a orillas del Boden See.

Allí construyó los primeros dirigibles realmente operativos, que a veces despegaban desde hangares flotantes sobre el lago. Cometió su lógica tasa de errores, pero fueron pocos y leves, y sus aparatos tenían en los primeros años del siglo XX todas las características de ser productos más o menos caros, pero predecibles y fabricables al gusto de cualquier cliente dispuesto a pagar su precio.

La primera forma de aprovechamiento de los dirigibles fue turística: la DELAG (Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft) daba paseos aéreos por Alemania, en los días de buen tiempo, a quienes podían pagárselos. Desde luego, era un privilegio ser de los primeros seres humanos que veían la Tierra desde arriba.

Pero sólo «en los días de buen tiempo», porque la complejidad de mecanismos que necesitaba un dirigible para volar con seguridad era tal que no se podían hacer aeronaves pequeñas y, al crecer, ya no eran un par de globos metidos en una funda alargada, sino que tenían que ser muchos globos y, para mantenerlos en fila, había que añadir una estructura metálica que le diese una forma aerodinámica estable, estructura que también pesaba y que asimismo había que levantar del suelo a base de más hidrógeno y más globos y más y más tamaño. El resultado era, de forma inevitable, una nave enorme, del tamaño de un barco grande, y muy frágil, porque todo en ella se había hecho teniendo en mente que debía ser algo muy ligero. Por eso era imprudente que volase con mal tiempo: no soportaba el viento racheado, que lo podía partir, no le gustaba la lluvia, que al empaparlo lo hacía demasiado pesado, y los rayos, ni mencionarlos.

MÁS ALTO QUE NADIE

Luego vino la Gran Guerra, mucho más tarde rebautizada como Primera Guerra Mundial Esa locura significó el nacimiento real de la aviación, y de los grandes dirigibles, que volaban muy por encima de la altura a la que los aviones podían atacarles, y que bombardearon Londres durante meses sin que los pilotos del Cuerpo Aéreo Real, más adelante Royal Air Force (RAF), pudieran responder a esa agresión con efectividad. Porque los dirigibles eran alemanes: nadie más dominaba esa tecnología a un nivel suficiente. Sí: había dirigibles ingleses y franceses pero, al lado de sus adversarios alemanes era como hacer carreras de caballos de pura sangre contra dromedarios.

MÁS LEJOS QUE NADIE

Al acabar la Gran Guerra, la aviación se empezó a dedicar a transportar personas. Pero los aviones de entonces no tenían un alcance suficiente como para atravesar el Atlántico, y menos cargados de pasajeros. Hoy es difícil hacerse cargo de lo que eso significaba.

Ahora, en el momento de leer estas líneas, los cielos del Atlántico están poblados por decenas de miles de personas, de treinta mil a sesenta mil en cualquier instante de un día o noche normal; es gente que viaja entre Europa y América mientras ven películas, comen, dormitan, leen (esa es la mejor opción, sobre todo con un buen libro como este, ¿no cree?) o toman una copa, formando un «pueblo aéreo» digno de Julio Verne.

A principios del siglo XX, sin embargo, lo más rápido para «cruzar el charco» era todavía el barco, que tardaba del orden de una semana en la ruta del Atlántico Norte y, si corría más de la cuenta, podía saltar a la fama de la misma manera que el Titanic frente a Terranova o el Príncipe de Asturias frente a Brasil. Pero el dirigible sí podía correr, y en 1928 empezó a volar con toda regularidad el Graf Zeppelin, que llegó a cruzar el Atlántico centenares de veces, con decenas de pasajeros y cargando, entre sus quince toneladas de mercancías de pago, el correo a Sudamérica con toda puntualidad.

A partir de entonces, si el Gobierno de Su Majestad Británica quería enviar una carta urgente a su embajador en Buenos Aires, la manera más rápida a su disposición era enviar la carta a Alemania y confiarla a los puntuales e infalibles servicios aéreos germanos. Pero no es que pudiesen confiar plenamente los británicos en los alemanes, con los que habían estado en guerra unos pocos años antes. Y a los británicos, que todavía podían recordar los bombardeos de Londres por esas máquinas inalcanzables, les escocían los éxitos alemanes de una forma muy especial, porque eran los británicos los que al otro lado del Atlántico trataban de conservar sus relaciones comerciales y sociales con Canadá, todavía bajo la autoridad teórica de la Corona, y también con sus descarriados ex súbditos, los estadounidenses, sus aliados naturales en cualquier empresa comercial o militar.

Tampoco se podía olvidar el resto del Imperio, con una joya como la India, a la que costaba meses enviar una carta y recibir respuesta, o Hong Kong, o Australia, etc. Lo cierto es que si alguien necesitaba una solución al transporte a larga distancia, ese era el Imperio británico. Y depender del «enemigo» para ello no era una opción aceptable.

CUANDO SE METE A TÉCNICO QUIEN NO DEBE…

La única opción viable resultaba ser, en ese momento, el dirigible y se abordó la solución del problema de una forma muy «imperial». Los británicos disponían además de un dirigible alemán, uno que fue forzado a aterrizar en la isla tras un bombardeo en 1916, y del que copiaron todas sus soluciones.

Por todo ello, con la industria alemana ya amenazando el horizonte con soluciones equivalentes, en 1924 el Gobierno decidió auspiciar la construcción de dos grandes dirigibles que comunicasen la metrópoli con las colonias y que, de paso, resolviesen el retraso de la industria aeronáutica británica respecto de la alemana.

Ello formaba parte de un plan a largo plazo en el que se mencionaba un transporte de tropas con capacidad para doscientos soldados pertrechados, lo que ahora llamaríamos una unidad de despliegue rápido y que los británicos, con su extendido imperio, tenían claro que les era muy necesario: a no ser que haya revueltas en todas partes, es más barato tener una unidad que puedas llevar a donde la necesites que tener unidades preparadas en cada punto potencialmente problemático.

Para que el aprovechamiento de la experiencia fuese máximo, uno de los dos primeros dirigibles, denominado R-100, lo construiría la industria privada, mientras que el otro, el R-101, sería construido en los arsenales del Estado con métodos auditados por el Parlamento. Esa decisión sólo resultó ser acertada en un 50%. El R-100 se empezó a construir en Yorkshire, por una compañía creada al efecto como una subsidiaria de Vickers. El R-101 lo empezó el propio Ministerio de Aeronáutica en Bedfordshire.

Pero no resultaron dos dirigibles idénticos, ni mucho menos. El R-100 estuvo sobrado de soluciones imaginativas, incluso saltándose las directivas del gobierno (utilizaron incluso motores distintos de los aprobados). Entre los ingenieros que ayudaron en ese proceso estaba Barnes Wallis, que en la Segunda Guerra Mundial lograría cierta fama al inventar una bomba que rebotaba en el agua de un embalse una y otra vez hasta que chocaba con la presa, momento en que se hundía y estallaba donde más daño podía hacer: sumergida y en la base del muro de hormigón. A Barnes le llamaron Dambuster: ‘rompepresas’.

Para el R-100 ahorraron en todos los aspectos del diseño; por ejemplo: la estructura estaba hecha con barras de sólo once modelos, que casaban de diferentes maneras; un mecano.

El R-101, sin embargo, estuvo lastrado por su condición de proyecto público, que debía dar cuenta de cada decisión y avance, que debía soportar las críticas de cualquiera que publicase en la prensa cualquier opinión discrepante (y que tenían que contestar razonada y educadamente), que necesitaba la aprobación del Parlamento de cada gasto extra que se juzgase necesario, que no podía cambiar decisiones que resultaban erróneas (los motores aprobados eran demasiado pesados y consumían más que otros, más modernos, desarrollados muy poco después y que incorporaban los últimos avances técnicos), etcétera.

Además, para facilitar el atraque de la nave, que siempre se hacía de proa contra un mástil, venía muy bien poder «frenar» en el último momento y, para ello, en el R-101 se añadió un motor extra que apuntaba en sentido contrario a la marcha. Tres toneladas que sólo se utilizaban unos minutos en cada viaje. El R-100, por el contrario, utilizaba cinco motores para avanzar, pero dos de ellos tenían hélices reversibles que podían impulsar adelante o atrás según se necesitase.

El resultado fue el de siempre: el R-101 era un dromedario (que no es más que un caballo diseñado por un comité). En otras palabras: el R-101 era dieciséis kilómetros por hora más lento que el R-100, cargaba sólo veinticinco toneladas, que era la mitad de lo que podía levantar el R-100, y perdía gas por todas sus cámaras, que tenían unas válvulas de seguridad demasiado sensibles y estaban a mitad de altura de los globos, en lugar de estar colocadas en la parte de abajo (si fallaban, cosa que hacían de vez en cuando, la pérdida de hidrógeno sería mínima estando abajo, pero perdía la mitad del gas si estaba a media altura). Los globos además estaban hechos de membranas de tripas de vacuno según algún deficiente procedimiento resultado de cualquier concurso público con un precio de salida lo más bajo posible; a quien haya tratado de vender algo al Estado esta situación le traerá algunos grises recuerdos.

La solución que aprobaron para la falta de capacidad de carga del R-101 fue de cirugía mayor: cortar el dirigible en dos y añadirle unas cámaras de gas extra. Para colmo, eso lo hicieron dos veces. La aerodinámica del resultado era muy pobre y tuvieron que modificar proa y popa para hacerlas más flexibles y que ofreciesen una menor resistencia al viento.

Mientras, el R-100 realizaba un vuelo inaugural a Canadá sin incidentes en el que fue el primer vuelo de la historia sobre el Atlántico de este a oeste.

SI CON LA BUROCRACIA NO ERA SUFICIENTE… UN LORD

Si alguien podía personificar el fracaso y, en consecuencia, sentirse especialmente «molesto», ese era el ministro de Aeronáutica, lord Thompson, al que en lugar de pensar en solucionar los problemas se le metió en la cabeza que tenía que ir a la India con urgencia y regresar en pocos días para estar presente en otra reunión importante.

Dicho y hecho: en contra de la opinión de todos los técnicos (pero que, como funcionarios, no tenían más remedio que obedecer a sus superiores), el R-101 despegó a primeros de octubre de 1930, después de ser alargado decenas de metros, sin hacer ningún vuelo de prueba, con problemas conocidos en su estanqueidad, etc. A bordo iban cuarenta y ocho tripulantes (incluimos en esa cifra a los seis ingenieros de la fábrica que se incorporaron al viaje para vigilar de cerca el funcionamiento) y seis pasajeros, entre estos últimos el propio lord Thompson, acompañado del secretario de Aviación Civil y otros funcionarios de alto nivel del Ministerio.

Cincuenta y cuatro personas pesan bastante, pero no se pudo evitar que lord Thompson metiese dentro, para colmo, un equipaje tan pesado que no todas las compañías ferroviarias se lo hubiesen aceptado, aunque, como esa era «su» compañía, o no encontró oposición o la ignoró.

Además, para un viaje con tan ilustres personajes se añadió una cubertería de plata, macetas con plantas naturales, doscientos metros de gruesa alfombra de calidad que embellecía cada pasillo y cada rincón, y comida y bebida en abundancia, pues parece ser que los cocineros ingleses no se fiaban de la gastronomía que iban a encontrar por el camino y, encima, querían agasajar a los dignatarios de los países visitados, en particular Egipto, con banquetes aéreos de cocina inglesa (había que dejar claro que si había problemas, las tropas de la metrópoli se podían presentar allí de forma muy rápida).

Ah, había otras nueve toneladas extra: el combustible suficiente como para llegar a la India sin repostar a mitad de camino pues cargar combustible en El Cairo, mientras cenaban a bordo unos caballeros de categoría, no era algo adecuado a las circunstancias. El sentido británico de la diplomacia lastraba pues el dirigible.

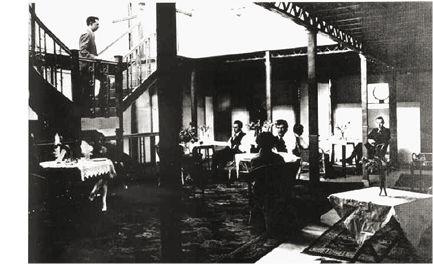

Detalle de la vajilla cargada en el dirigible.

El aspecto interior de la aeronave, desde luego, no es comparable con el de los aviones actuales.

EL CORTO VUELO DE LA GALLINA

El R-101 despegó penosamente. Ya nada más soltarse del mástil de amarre, la proa se inclinó hacia el suelo de forma muy peligrosa. La única manera de enderezar la nave fue soltando lastre, pero sólo quedó horizontal cuando se soltaron completos los mil quinientos kilos del lastre de proa. El R-101 se quedó sin lastre antes de echar a andar: ya no tenía margen de maniobra.

Superó los árboles de las granjas cercanas por los pelos. Parece que se le vio sobre el Canal de la Mancha (British Channel para ellos) cruzándolo a muy poca altura. Los que lo vieron mencionaban que se reconocía a los pasajeros en las ventanillas. Se le vio, casi a ras de tierra, por encima de Beauvais, un centenar de kilómetros al norte de París y, a las dos de la madrugada, se perdió el contacto vía radio con el R-101.

Pese a que hubo ocho supervivientes (dos de ellos fallecieron en los siguientes días), no se sabe con seguridad lo que pasó. Se sabe el resultado: a la mañana siguiente, sus restos calcinados estaban en la ladera de una colina de Beauvais. Lo demás son suposiciones pero, con la cantidad de problemas que arrastraba, las discusiones se centran en señalar cuál de ellos fue el primero en arrastrar a la muerte a aquellas cuarenta y ocho personas.

Uno de los supervivientes que más adelante fallecieron informó de que en un determinado momento hubo un choque del que pareció que el dirigible se recuperó, pero que pocos momentos después la proa se inclinaba de nuevo hacia el suelo. Le ordenaron correr a tirar por la escotilla el tanque de lastre delantero pero, cuando iba a hacerlo, un segundo y definitivo choque detuvo el dirigible que, a continuación, se incendió. La suposición más admitida es que el primer choque, quizá con la ladera de la colina, rompió alguno de los globos delanteros, se perdió gas de forma crítica y el dirigible, con sus motores a plena potencia, se inclinó hacia abajo hasta estrellarse en el suelo. Eso desde el punto de vista técnico, porque desde el punto de vista organizativo nadie duda de que la causa del accidente fue el caos burocrático que determinó su diseño, en el que se ignoró a los técnicos.

HAY QUE HACER ALGO, AUNQUE SEA ABSURDO

Como el «cabeza de turco» más obvio había muerto en el accidente y no se le podía ridiculizar en el Parlamento, lo que sucedió es que, al igual que en el triste caso de Diego Marín Aguilera, en el siglo XX de nuevo «el pueblo», esta vez representado y encabezado por el Parlamento, ordenó desmantelar, sorprendentemente, el R-100, con lo que no sólo desapareció una aeronave que no tenía ningún problema conocido, sino que desapareció una parte importante de la industria aeronáutica británica y el retraso tecnológico que ello produjo todavía se deja notar en Reino Unido[15].

En esos mismos años, mientras grupos de entusiastas seguidores de Tsiollkovsk como Perelman, Tsander o el propio Korolev en Rusia, Esnault-Pelterie en Francia, Oberth en Alemania o Goddard en Estados Unidos lanzaban a cada vez mayor altura cohetes, en experimentos casi exclusivamente «privados», que fueron la base de toda la futura industria aeroespacial, en Reino Unido se promulgaba una ley que prohibía a los particulares construir o financiar la construcción de cualquier tipo de cohete.

La compañía Zeppelin compró parte de la chatarra resultado del desguace del R-100, sobre todo el duraluminio del armazón, esas barras que con sólo once modelos formaban toda la estructura de una forma especialmente ingeniosa.