Parecen temas que no tienen mucho que ver entre sí, pero técnicamente su éxito o su fracaso se basa en lo mismo: los algoritmos de compresión de datos. Tanto la imagen como el sonido, durante la mayor parte del siglo XX, eran señales «analógicas»: el sonido (y la imagen de la televisión) se podía registrar de la misma manera que llega a nuestros oídos, como una onda que representaba la presión del aire sobre nuestro tímpano (sobre la membrana del micrófono, en rigor), se transmitía de un lado a otro o se registraba (el surco de un disco de vinilo, en el fondo, no era más que una onda esculpida en espiral) y terminaba moviendo un altavoz, por lo que el aire volvía a moverse de la misma manera que lo hizo ante el micrófono y llegaba a nuestros oídos un sonido más o menos exactamente fiel al original.

Durante mucho tiempo esa era la mejor manera de grabar música o vídeo. En el mundo de la televisión, dado que grabar una imagen es más pesado que grabar el sonido y dado que el cine implica grabar veinticuatro imágenes por segundo[11], como el problema era más difícil, las soluciones eran algo más complejas. La televisión siempre ha sido una solución de compromiso entre dar la mayor calidad posible y transmitir esa imagen con unos costes limitados.

NORMAS TÉCNICAS Y NACIONALISMOS

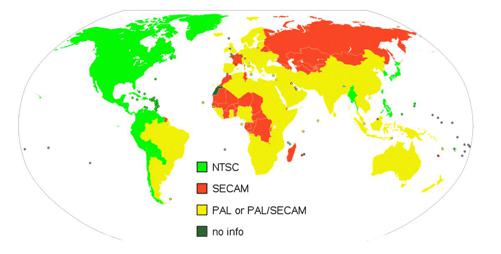

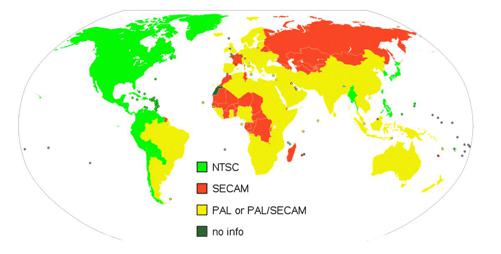

La solución de compromiso era diferente en cada país, por eso nunca se pudo comprar una televisión en cualquier país y traérsela al propio: sólo se podía hacer en algunos casos excepcionales. Por ejemplo, en España la televisión funcionaba con un tamaño de pantalla de seiscientas veinticinco líneas (unas quinientas setenta y seis efectivas) y una corriente eléctrica de cincuenta hercios, mientras que en la mayor parte de América eran unas cuatrocientas líneas efectivas funcionando a sesenta hercios.

Con el advenimiento del color se complicaron más las cosas, porque había tres normas incompatibles entre sí, con el agravante de que los usuarios estaban prisioneros de las normas de cada país y no podían, como en el caso de la guerra entre el VHS, Betamax y V2000 cambiar de norma. Y había claras diferencias de calidad entre unas normas y otras, con cierta ventaja para el sistema PAL respecto al SECAM (al que a veces le salían unas barras de colores desvaídos) y clara desventaja para el NTSC, que era muy inestable respecto al color que realmente salía por la pantalla[12]. Con ese panorama, se hicieron varios intentos de unificar los sistemas y aprovechar para ofrecer al público una televisión de mayor calidad. Lo malo es que se volvieron a hacer «demasiados» intentos y de nuevo las peleas político-comerciales dejaron a los usuarios como principales perdedores por mucho tiempo.

Pero por fin se llegó a una norma de televisión de alta definición que prometía ser «única», con una imagen de mil doscientas líneas y un sonido de varios canales. En Japón se llegó a realizar alguna emisión de prueba pero era demasiado tarde: la televisión digital ofrecía ya prestaciones muy superiores a un coste ridículo en comparación con las propuestas de aquellos comités que, después de décadas de reuniones, habían perdido el contacto con la realidad.

Y es que entre medias se habían desarrollado mucho los algoritmos de compresión de datos.

LA CLAVE DE TODO: COMPRESIÓN DE DATOS

Volvamos para comprenderlo a la onda que representaba el sonido al principio de este capítulo. Hay dos formas de transmitirla de un sitio a otro: la más intuitiva es enviarla en el mismo formato que se tiene, es decir, se transmite una onda que también sube y baja de una forma «análoga» a la onda original. Pero hay otra manera de transmitir esa onda, que es «medir» la altura de esa onda en cada momento, darle un valor numérico a esa «altura» y transmitir esos números; si eso se mide y se transmite miles de veces por segundo, en el extremo contrario de la transmisión alguien podría reconstruir la forma de la onda original a través del «dibujo» de puntos donde los números que le llegan colocan a cada paso la altura de la onda. Eso es exactamente la transmisión «digital» de la señal, que en francés se llama «numérique».

Lo bueno es que, si se graban y transmiten bien los números, la onda resultante es exactamente fiel a la original, cosa que en la transmisión analógica es difícil a veces con las interferencias o los ruidos electromagnéticos del camino, aunque el gran «pero» de la transmisión digital era que para transmitir esos números hacía falta mucho más tiempo que para transmitir la propia onda analógica, o hacerlo desde más «emisoras» a la vez; en otras palabras, utilizar un mayor ancho de banda.

La televisión utiliza para su señal unos ocho megahercios de ancho de banda y, con ese ancho, en la banda de UHF caben bien una docena de canales después de considerar repetidores, interferencias de los canales de ciudades próximas y márgenes de seguridad. La televisión analógica de alta definición ocupaba cuatro veces más y dejaba reducida a la cuarta parte la capacidad de canales del espectro radioeléctrico. Una transmisión digital, sin mayores trucos, era inviable. Pero el gran truco apareció en forma de algoritmos de compresión de datos.

No es realista pretender dar aquí una visión comprensible de cómo trabajan estos algoritmos, y no sólo porque son muy complejos, sino porque para ello no habría más remedio que hacerlo a partir de lo que hemos tratado de evitar a toda costa en este libro: habría que utilizar fórmulas y demostraciones matemáticas de esas que incluso en la pizarra de una universidad resultan farragosas y son el terror de los alumnos.

Pero no podemos reprimirnos el dar un par de pistas. Por ejemplo, al transmitir un sonido, que es una onda única que se extiende en el tiempo, en lugar de transmitir la «altura» que decíamos antes de cada uno de sus puntos, basta con transmitir «una» altura y los pequeños «incrementos» de los puntos siguientes; en otras palabras, en vez de transmitir 97, 98, 99, 101, 103, 105, 104 se puede transmitir 97, +1, +1, +2, +2, +2, –1, y son menos números quizá. Eso es comprimir.

En el caso de las imágenes, de los más de dos millones de puntos que tiene una imagen de televisión en alta definición, la mayor parte de los puntos no cambian de una imagen a la siguiente (imaginemos un locutor leyendo una noticia o un par de personajes diciéndose algo en un salón: la decoración del fondo no se mueve o lo hace suavemente toda a la vez en la misma dirección) así que basta con transmitir los puntos que «cambian» de una imagen a la siguiente y, cuando cambian, es posible que sea mejor decir que un grupo de puntos se «mueve» una distancia en una dirección que volver a transmitirlos todos. Además, cuando cambian muchos puntos a la vez (una persecución en un bosque, por ejemplo), no solemos ver el detalle de cada punto de la pantalla, sino que nuestra atención se centra en pocos elementos de buen tamaño.

COMPRIMIDOS, EN LA CHISTERA DEL MAGO CABEN MUCHOS CONEJOS Y PALOMAS

El resultado es que una película en alta definición implica mover unos doscientos setenta millones de bits de información por cada segundo, para lo cual no bastaría con todo el ancho de banda del UHF, pero si se comprime, es suficiente con cinco millones de bits en un segundo y eso abulta bastante menos que la señal analógica correspondiente. Y así, por donde antes se enviaba un canal de televisión en formato analógico, ahora se pueden enviar cuatro o cinco (en función del nivel de calidad que se quiera para la imagen) comprimidos digitalmente; es lo que se llama conoce como televisión digital terrestre (TDT o DVB en sus siglas inglesas).

De este modo, pues, murieron los primeros intentos de televisión en alta definición (a favor del formato actual, mucho mejor en conjunto) y casi se muere también la industria cinematográfica y la discográfica.

DAÑOS COLATERALES: TRÁFICO CLANDESTINO DE CONEJOS Y PALOMAS

Al igual que los medicamentos, que se diseñan para tener un efecto principal pero deben vigilarse muy de cerca los efectos secundarios, la popularización de las técnicas de compresión de datos ha tenido unas consecuencias desastrosas para el mundo de la música y del cine.

Todo empezó con los primeros lectores portátiles de minidisc. No tuvieron mucho éxito fuera de Japón y Estados Unidos, pero allí se podía grabar uno mismo sus canciones favoritas en un disquito de pequeñas dimensiones e ir oyéndolo en el autobús o en la biblioteca con muy alta calidad sonora. La única pega consistía en que primero tenías que convertir las canciones que querías oír desde el formato del CD o dónde sea que las tuvieses, al formato comprimido en el que lo grababas después: el formato MP3.

Había programas para realizar esa conversión, pero en aquella época ni la velocidad ni la capacidad de todos los ordenadores eran las adecuadas para hacerlo. Pero si algún conocido ya lo tenía convertido, te bastaba con copiárselo. En los últimos años del siglo, después de otras iniciativas menos populares, nació Napster. No era el primer sistema de intercambio de archivos entre particulares, pero sí fue el que llegó en muy poco tiempo a tener más de veintiséis millones de usuarios. De esta manera, lo que de toda la vida se había hecho sin que las compañías discográficas se molestasen demasiado, copiar la canción de un amigo en un casete (sonaba algo peor cada nueva copia, pero era lo que había, y había que conformarse con eso), se pasó a hacer de manera masiva, intercambiando temas con gente de todo el planeta y en un formato digital que ni se desgastaba ni perdía calidad en cada copia.

Las discográficas protestaron, incluso consiguieron cerrar Napster, pero la gente había encontrado muy simpático eso de intercambiar archivos y ya antes de que Napster desapareciese una pléyade de iniciativas herederas habían nacido, aunque ya sin las «debilidades» legales que hicieron caer a Napster.

LAS GRANJAS DE CONEJOS Y PALOMAS SE ARRUINAN

La siguiente torre que cayó fue el cine, porque los formatos de compresión que se habían desarrollado para la televisión digital también daban la opción de transmitir una película por internet en un tiempo razonable. De todos modos, para eso vino a ayudar la propia industria cinematográfica cuando su arma definitiva cayó en poder de sus enemigos, aunque eso merece un capítulo aparte, justo el siguiente.