«Robots Estados Unidos» y «Compañía de Hombres Mecánicos», como demandados en el pleito, tuvieron la suficiente influencia para forzar un juicio a puerta cerrada y sin jurado.

Tampoco la Universidad del Nordeste intentó impedirlo con demasiada intensidad. Los fideicomisarios sabían perfectamente bien cómo reaccionaría la gente ante cualquier asunto que implicase una mala conducta por parte de un robot, pese a lo rara que esa conducta pudiese ser. También tenían una noción claramente visualizada de cómo un alboroto antirrobots podía convertirse, sin la menor advertencia, en una algarada contra la ciencia.

El Gobierno, representado en este caso por el magistrado Harlow Shane, se mostraba igualmente ansioso de que aquel lío terminara lo más discretamente posible. Tanto «E.U. Robots» como el mundo académico eran mala gente para ponerse en contra de ellos.

El magistrado Shane dijo:

—Caballeros, puesto que ni la Prensa ni el público ni el jurado están presentes, evitemos al máximo los formulismos y vayamos en seguida a los hechos.

Sonrió envaradamente al decir esto, tal vez sin grandes esperanzas de que su requerimiento llegara a ser efectivo, y se ajustó bien la toga para poderse sentar con comodidad. Su rostro era placenteramente rubicundo con una barbilla redondeada y suave, una nariz ancha y unos ojos claros y bastante separados. En conjunto, no resultaba una cara con mucha majestuosidad judicial, y el juez lo sabía.

Barnabas H. Goodfellow[7], profesor de Física en la Universidad del Nordeste, fue el primero en prestar juramento, realizando la usual promesa solemne con una expresión que no se avenía muy bien con su apellido.

Después de las usuales preguntas de apertura de gambito, el fiscal se metió profundamente las manos en los bolsillos y dijo:

—¿Cuándo fue eso, profesor, cuándo el asunto del posible empleo del Robot EZ-27 fue llevado a su atención y cómo?

El pequeño y anguloso rostro del profesor Goodfellow se cristalizó en una expresión de incomodidad, escasamente más benevolente que aquella otra a la que había remplazado.

Dijo:

—He mantenido contacto profesional y algunas relaciones sociales con el doctor Alfred Lanning, director de investigaciones de «E.U. Robots». Me mostré dispuesto a escuchar con cierta tolerancia cuando recibí una sugerencia mas bien extraña por su parte, el tres de marzo del año pasado…

—¿De 2033?

—Eso es.

—Perdone mi interrupción. Haga el favor de continuar.

El profesor asintió heladamente, frunció el ceño para fijar los hechos en su mente y comenzó a hablar.

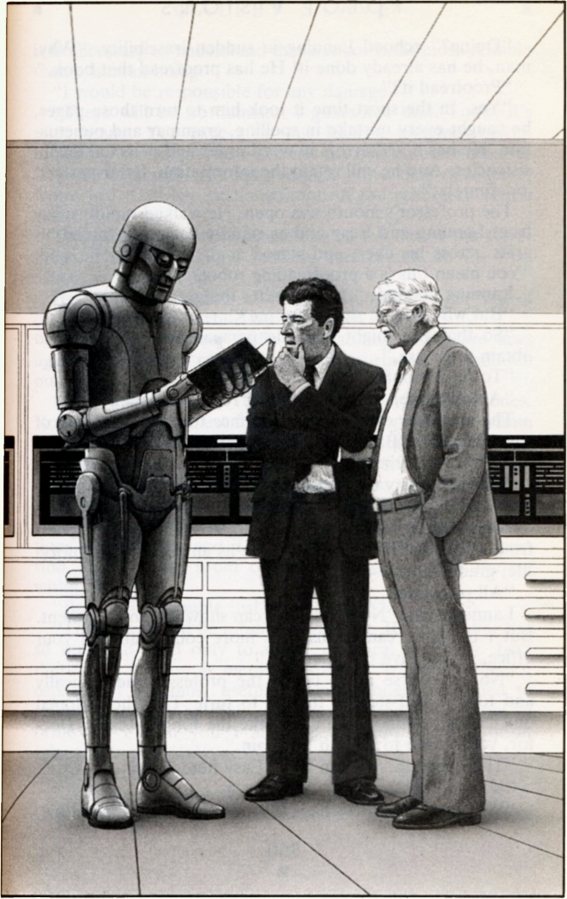

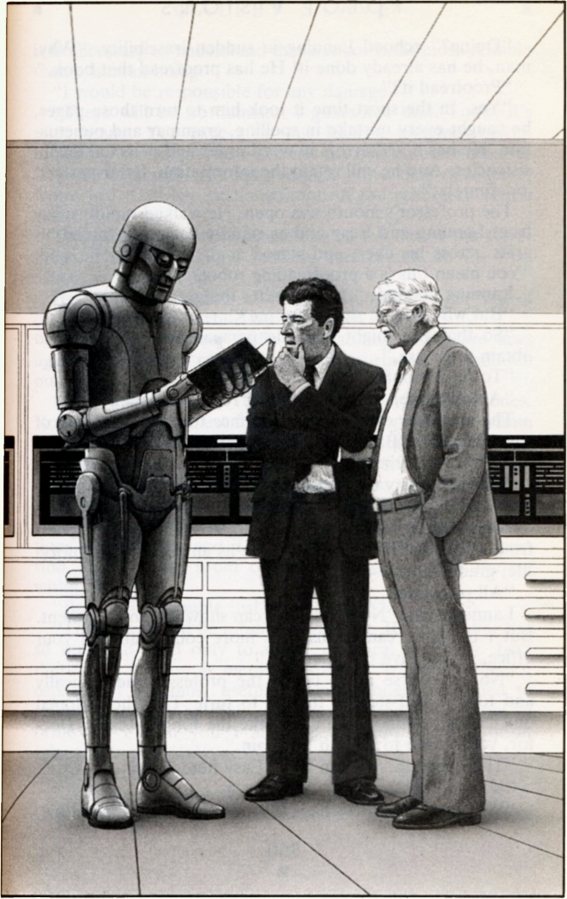

El profesor Goodfellow se quedó mirando al robot con cierta aprensión. Había sido transportado a la sala de suministros del sótano en un embalaje, de acuerdo con las reglamentaciones gubernamentales para el envío de robots de un lugar a otro de la superficie de la Tierra.

Sabía lo que estaba en marcha; no se trataba de que no se encontrase preparado. Desde el momento de la primera llamada telefónica por parte del doctor Lanning, se había sentido captado por la persuasión del otro y ahora, como un resultado del todo inevitable, se encontraba cara a cara con un robot.

Parecía grande fuera de lo común y estaba allí de pie a una distancia al alcance de la mano.

Alfred Lanning lanzó por su parte una dura mirada al robot, como para asegurarse de que no había sufrido ningún daño durante el traslado. Luego volvió sus feroces cejas y su melena de blanco cabello en dirección del profesor.

—Éste es Robot EZ-27, el primero de su modelo en estar disponible para uso público.

Se volvió hacia el robot.

—Éste es el profesor Goodfellow, Easy.

Easy habló de manera impasible, pero de una forma tan repentina que el profesor se sobresaltó.

—Buenas tardes, profesor.

Easy media más de dos metros de altura y tenía las proporciones generales de un hombre, lo cual siempre constituía la primera motivación para la venta en «E.U. Robots». Eso, y la posesión de las patentes básicas del cerebro positrónico, les concedía un auténtico monopolio sobre los robots y un cuasi-monopolio también en lo que se refería a los ordenadores en general.

Los dos hombres que desembalaron al robot ya se habían ido y el profesor paseó la mirada desde Lanning al robot y luego otra vez a Lanning.

—Estoy seguro de que inofensivo.

Pero no parecía traslucir tanta seguridad.

—Más inofensivo que yo mismo —añadió Lanning—. Yo me puedo ver impulsado a golpearle. Pero Easy no. Supongo que conoce las Tres Leyes de la Robótica.

—Sí, naturalmente.

—Se hallan incorporadas a los patrones positrónicos del cerebro y deben ser observadas. La Primera Ley, la primera regla de la existencia robótica, protege la vida y el bienestar de todos los seres humanos.

Hizo una pausa, se frotó la mejilla y añadió:

—Se trata de algo de lo que nos agradaría mucho poder persuadir a la Tierra, si está en nuestra mano.

—Sólo se trata de su formidable aspecto.

—Naturalmente. Pero sea el que sea su aspecto, tendrá que convenir en que es útil.

—No estoy seguro de en qué manera lo sea. Nuestras conversaciones no han sido demasiado provechosas en este aspecto. De todos modos, me mostré de acuerdo en mirar el objeto y eso es lo que estoy haciendo.

—Vamos a hacer algo más que mirar, profesor. ¿Ha traído un libro?

—En efecto.

—¿Puedo verlo?

El profesor Goodfellow alargó la mano sin llegar a apartar los ojos de aquella forma metálica con aspecto humano que tenía delante de él. Del maletín que se hallaba a sus pies retiró un libro.

Lanning alargó la mano hacia él y leyó su lomo:

—Fisioquímica de electrolitos en solución. Muy bien, señor. Lo ha elegido usted mismo y al azar. Este texto en particular no ha sido en absoluto una sugerencia mía, ¿no es verdad?

—Sí.

Lanning le pasó el libro al Robot EZ-27.

El profesor dio un pequeño salto.

—¡No! ¡Se trata de un libro muy valioso!

Lanning alzó las cejas y éstas adoptaron el aspecto de un peludo escarchado de coco.

Dijo:

—Easy no tiene la menor intención de romper el libro en dos para realizar una exhibición de su fuerza, se lo aseguro. Puede manejar un libro con tanto cuidado como usted o como yo. Adelante, Easy.

—Gracias, señor —replicó Easy.

Luego, volviendo ligeramente su masa metálica, añadió:

—Con su permiso, profesor Goodfellow.

El profesor se lo quedó mirando.

Luego dijo:

—Sí, sí… De acuerdo.

Con una lenta y firme manipulación de los dedos metálicos, Easy volvió las páginas del libro, mirando la página izquierda y luego la derecha; volviendo la página, lanzando una ojeada a la izquierda y después a la derecha; volviendo la página y realizando la misma maniobra durante minutos y minutos.

La sensación de su potencia pareció convertir en un enano incluso aquella sala de paredes de cemento en la que se encontraban y reducir a los observadores humanos a algo considerable menor en aspecto a su tamaño real.

Goodfellow musitó:

—La luz no es muy buena.

—Lo conseguirá.

Luego, más bien de forma brusca:

—¿Pero, qué está haciendo?

—Paciencia, señor.

En su momento, se volvió la última página.

Lanning preguntó:

—¿Y bien, Easy?

El robot dijo:

—Es un libro bastante esmerado y existen pocas cosas que pueda señalar. En la línea 22 de la página 27, la palabra «positivo» tiene una errata y dice «poistivo». La coma de la línea 6 de la página 32 es superflua, mientras que se debería haber puesto una en la línea 13 de la página 54. El signo más en la ecuación XIV-2 de la página 337 debería ser un signo menos, para adecuarse de forma congruente con las ecuaciones anteriores…

—¡Espera! ¡Espera! —gritó el profesor—. ¿Qué está haciendo?

—¿Haciendo? —le hizo eco Lanning, presa de una súbita irascibilidad—. ¡Nada de eso, hombre, ya lo ha hecho! ¡Ha hecho las veces de corrector tipográfico y técnico de ese libro!

—¿Que ha hecho de lector de pruebas?

—Sí. En el breve tiempo que le ha tomado volver todas esas páginas, ha captado cualquier tipo de errata tipográfica, gramatical o de puntuación. Ha observado los errores en el orden de los vocablos y detectado las posibles incongruencias. Y también conservará la información, palabra por palabra, de manera indefinida.

Al profesor se le había quedado la boca abierta. Se alejó con la mayor rapidez de Lanning y de Easy. Dobló los brazos encima del pecho y se los quedó mirando.

Finalmente dijo:

—¿Se refiere a que este robot es un corrector de galeradas?

Lanning asintió.

—Entre otras cosas.

—¿Pero por qué me lo enseña?

—Para que me ayude a persuadir a la Universidad para que lo compre y lo emplee.

—¿Como corrector?

—Entre otras cosas —repitió con paciencia Lanning.

El profesor arrugó su alargado rostro en una especie de ácida incredulidad.

—¡Pero esto es ridículo!

—¿Por qué?

—La Universidad nunca podrá permitirse el comprar esta medio tonelada, si ése es por lo menos su peso, esta medio tonelada como corrector de galeradas de imprenta.

—El corregir pruebas no es todo lo que puede hacer. También prepara informes de unos antecedentes suministrados, rellena formularios, sirve como un exacto registro de datos, de expedientes académicos.

—¡Naderías!

Lanning dijo:

—En absoluto, como le demostraré dentro de un instante. Pero creo que podríamos discutir esto con mayor comodidad en su despacho, si no tiene nada que objetar.

—No, naturalmente que no —comenzó el profesor mecánicamente y dio medio paso como si se fuese a darse la vuelta.

Luego prosiguió:

—Pero ese robot… No podemos quedarnos con el robot. De veras, doctor, deberá hacer que lo embalen de nuevo.

—Hay tiempo de sobras. Podemos dejar a Easy aquí.

—¿Sin que nadie lo vigile?

—¿Y por qué no? Sabe que está aquí para quedarse. Profesor Goodfellow, es necesario que entienda que un robot es mucho más de fiar que un ser humano.

—Yo sería el responsable de cualquier daño que…

—No habrá ninguna clase de daños. Se lo garantizo. Mire, ya no son horas de trabajo. Me imagino que espera que no haya nadie por aquí hasta mañana por la mañana. El camión y mis hombres están afuera. «U.S. Robots» asumirá cualquier responsabilidad que pueda presentarse. Pero no habrá ninguna. Si lo desea, llámelo una demostración de lo fiable que es el robot.

El profesor se permitió dejar que lo sacasen del almacén. Pero tampoco se encontró muy cómodo en su despacho, situado cinco pisos más arriba.

Se enjugó con un pañuelo blanco la hilera de gotitas que perlaban la mitad inferior de su frente.

—Como sabe muy bien, doctor Lanning, existen leyes contra el empleo de robots en la superficie de la Tierra —apuntó en primer lugar.

—Las leyes, profesor Goodfellow, no son algo sencillo. Los robots no pueden usarse en las obras públicas o en el interior de estructuras privadas, excepto bajo ciertas limitaciones que, por lo general, convierten las cosas en algo prohibitivo. Sin embargo, la Universidad es una gran institución de propiedad privada que, por lo común, recibe un tratamiento preferente. Si el robot se emplea sólo en una sala específica y sólo para fines académicos, si se observan otras reglamentaciones y si los hombres y mujeres que, de forma ocasional, penetren en la estancia cooperan de manera total, podríamos permanecer dentro de la ley.

—¿Pero, tantos problemas sólo para hacer de corrector de galeradas?

—Las utilizaciones podrían ser infinitas, profesor. Hasta ahora, el trabajo de los robots sólo se ha empleado para aliviar los trabajos pesados. ¿Pero no existe algo parecido en lo que se refiere a los trabajos duros mentales? Cuando un profesor, que es capaz de los mayores pensamientos creativos, se ve forzado a pasar penosamente dos semanas comprobando las erratas de unas pruebas de imprenta, y yo le ofrezco una máquina que efectúa lo mismo en sólo treinta minutos, ¿podemos llamar a eso una cosa baladí?

—Pero el precio…

—No necesita preocuparse por el precio. Usted no puede comprar el EZ-27. «E.U. Robots» no vende sus productos. Pero la Universidad puede alquilar el EZ-27 por mil dólares al año, algo considerablemente más barato que una grabación continua de un solo espectrógrafo de microondas.

Goodfellow parecía asombrado. Leanning se aprovechó de su ventaja y añadió:

—Sólo le pido que presente el caso a cualquier grupo que sea el que tome aquí las decisiones. Me agradaría mucho poder hablarles en el caso de que deseen mayor información.

—Está bien —replicó Goodfellow con tono dubitativo—. Lo presentaré ante la reunión del Consejo de la semana próxima. De todos modos, no le puedo prometer aún nada definitivo al respecto.

—Naturalmente —contestó Lanning.

El fiscal de la acusación era bajo, rechoncho y se mantenía en pie más bien de forma portentosa, una postura que tenía el efecto de acentuar su doble papada. Se quedó mirando al profesor Goodfellow, una vez que hubo prestado testimonio, y dijo:

—Se mostró de acuerdo demasiado aprisa, ¿no es verdad?

El profesor respondió con gran brío:

—Supongo que estaba ansioso por desembarazarse del doctor Lanning. Me hubiera mostrado de acuerdo con cualquier cosa.

—¿Con intención de olvidarse de todo una vez se hubiera marchado?

—Bueno…

—Sin embargo, usted presentó el asunto ante una reunión de la junta ejecutiva del senado de la universidad.

—Sí, lo hice.

—Por lo tanto, convino de buena fe a las sugerencias del doctor Lanning. No quiso seguir adelante sólo en plan fingido. En realidad se mostró entusiasmado al respecto, ¿no es verdad?

—Me limité a seguir los procedimientos ordinarios.

—En realidad, no se hallaba tan alterado ante el robot como ahora está alegando que sucedió. Usted conoce las Tres Leyes de la Robótica, y también era sabedor de ellas en el momento en que se entrevistó con el doctor Lanning.

—Sí…

—¿Y estaba dispuesto a dejar por completo desatendido a un robot muy grande?

—El doctor Lanning me aseguró que…

—Y, naturalmente, jamás hubiese aceptado sus seguridades si hubiese tenido la menor duda respecto de que el robot pudiese ser peligroso en lo más mínimo.

El profesor comenzó a decir con gran frialdad:

—Presté toda mi confianza a la palabra de…

—Eso es todo —le cortó bruscamente el fiscal.

Mientras el profesor Goodfellow, un tanto agitado, aún seguía allí de pie, el magistrado Shane se inclinó hacia delante y dijo:

—Puesto que yo no soy un hombre ducho en robótica, me gustaría saber exactamente qué son esas Tres Leyes de la Robótica. ¿Le importaría al doctor Lanning citarlas en beneficio del tribunal?

El doctor Lanning pareció desconcertado. Virtualmente había estado con la cabeza juntada con la mujer de cabellos grises que se encontraba a su lado. Se puso ahora en pie y la mujer levantó también la mirada de manera inexpresiva.

El doctor Lanning dijo:

—Muy bien, Su Señoría.

Hizo una pausa como si estuviese a punto de lanzarse a pronunciar un gran discurso, y prosiguió con una rabiosa claridad.

—Primera Ley: un robot no puede dañar a un ser humano, o, por inacción, permitir que un ser humano llegue a ser lastimado. Segunda Ley: un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley. Tercera Ley: un robot debe proteger su propia existencia mientras dicha protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.

—Comprendo —replicó el juez, tomando notas con rapidez—. Estas Leyes están incorporadas a cada robot, ¿no es verdad?

—En todos ellos. Es algo que realiza rutinariamente cualquier robotista.

—¿Y específicamente al Robot EZ-27?

—Sí, Su Señoría.

—Probablemente se le requerirá para que repita esas declaraciones bajo juramento.

—Estoy dispuesto a hacerlo, Su Señoría.

Y se sentó de nuevo.

La doctora Susan Calvin, robopsicóloga en jefe de «E.U. Robots», que era la mujer de cabellos grises que se sentaba al lado de Lanning, miró a su titular superior sin ninguna condescendencia, pero tampoco se mostraba condescendiente con ningún ser humano.

Dijo:

—¿Ha sido exacto el testimonio de Goodfellow, Alfred?

—En lo esencial, sí —musitó Lanning—. No estaba tan nervioso como dice acerca del robot, y más bien lo suficientemente ansioso para hablar de asuntos de negocios conmigo cuando se enteró del precio. Pero no parece existir ninguna drástica distorsión.

La doctora Calvin dijo pensativamente:

—Hubiera sido más prudente poner un precio por encima de los mil dólares.

—Estábamos muy ansiosos de colocar a Easy.

—Lo sé. Tal vez demasiado ansiosos. Podrían tratar de hacer parecer como si tuviésemos algún motivo ulterior.

Lanning parecía exasperado.

—Lo hicimos. Admití eso en la reunión del Consejo de la Universidad.

—Pueden intentar que parezca como si tuviésemos otro objetivo, además del que hemos admitido.

Scott Robertson, hijo del fundador de «E.U. Robots» y aún propietario de la mayor parte de las acciones, se inclinó desde el otro lado de la doctora Calvin y dijo, en una especie de explosivo susurro:

—¿Por qué no hace hablar a Easy para que sepamos dónde estamos realmente?

—Ya sabe que él no puede hablar acerca de eso, señor Robertson.

—Consígalo. Usted es la psicóloga, doctora Calvin. Haga que hable.

—Si la psicóloga soy yo, señor Robertson —replicó fríamente Susan Calvin—, permítame adoptar las decisiones. Mi robot no hará cualquier cosa al precio de su bienestar.

Robertson frunció el ceño e iba a contestar, pero el magistrado Shane estaba dando golpes con su maza de una forma más bien educada y, a regañadientes, se quedaron silenciosos.

Francis J. Hart, jefe del Departamento de inglés y decano de los Estudios para graduados, se hallaba en aquel momento en el estrado. Era un hombre regordete, trajeado meticulosamente con prendas oscuras de un corte conservador y poseedor de varios mechones de cabello que cruzaban la rosada parte superior de su cráneo.

Se hallaba muy retrepado hacia atrás en la silla del estrado de los testigos, con las manos muy bien dobladas encima del regazo y exhibiendo, de vez en cuando, una sonrisa con los labios muy apretados.

Dijo:

—Mi primera conexión con el asunto del Robot EZ-27 fue con motivo de la sesión del Consejo Ejecutivo de la Universidad, en la cual se presentó este tema por parte del profesor Goodfellow. Posteriormente, el diez de abril del año pasado, tuvimos una sesión especial acerca de este asunto, en la cual yo ocupé la presidencia.

—¿Se han conservado las actas de la reunión del Comité Ejecutivo? Es decir, de esa reunión especial…

—Pues no. Constituyó más bien una reunión extraordinaria.

El decano sonrió fugazmente.

—Creímos que debía permanecer con carácter confidencial.

—¿Y qué ocurrió en esa reunión?

El decano Hart no se encontraba muy a gusto presidiendo aquella reunión. Ni tampoco los demás miembros congregados estaban por completo calmados. Sólo el doctor Lanning parecía hallarse en paz consigo mismo. Su alta y demacrada figura y la melena de cabello blanco que la coronaba, le hacían recordar a Hart los retratos que había visto de Andrew Jackson.

Los ejemplos de las tareas del robot se hallaban esparcidos por las regiones centrales de la mesa, y la reproducción de un gráfico trazado por el robot se encontraba ahora en manos del profesor Minott de Química física. Los labios del químico estaban retorcidos en una obvia aprobación.

Hart se aclaró la garganta y dijo:

—No existe la menor duda de que el robot puede llevar a cabo algunas tareas rutinarias dentro de una adecuada competencia. He estado inspeccionando esto, por ejemplo, poco antes de entrar aquí, y se pueden encontrar muy pocos fallos.

Cogió una larga hoja de impresora, unas tres veces más larga que la página media de un libro. Se trataba de una hoja de pruebas de galeradas, previstas para que las corrigieran los autores antes de que los caracteres se compaginasen. A lo largo de los anchos márgenes de la galerada se encontraban todos los signos de corrección, muy claros y en extremo legibles. De vez en cuando, una voz impresa aparecía tachada y una palabra nueva la sustituía en el margen, con unos caracteres tan finos y regulares que podía haber estado también impresa como las demás. Algunas de las correcciones se habían escrito en color azul para indicar que el error original cabía achacarlo al autor, otras aparecían en color rojo, donde el error había sido cometido en la imprenta.

—En realidad —siguió Lanning—, lo que puede aducirse como errores es escasísimo. Incluso diré que no es posible encontrar ningún tipo de error, doctor Hart. Estoy seguro de que las correcciones son perfectas, en la medida en cómo se entregó el manuscrito original. Si el manuscrito cotejado con las galeradas corregidas tenía alguna falta que, en realidad, no correspondiera al idioma inglés, en este caso el robot no es competente para corregir el posible error.

—Aceptamos eso. Sin embargo, el robot ha corregido en ocasiones el orden de las palabras, y no creo que las reglas del idioma inglés sean lo suficientemente estrechas para nosotros como para estar seguros de que, en cada caso, la elección del robot haya sido la correcta.

—El cerebro positrónico de Easy —contestó Lanning, mostrando unos dientes largos al sonreír— se ha modelado de acuerdo con los contenidos de todas las obras básicas acerca de este tema. Estoy seguro de que no puede señalar un caso en que la elección del robot haya sido incorrecta de forma clarísima.

El profesor Minott alzó la mirada del gráfico que aún sostenía en la mano.

—Lo que a mí me preocupa, doctor Lanning, es que no necesitamos en absoluto un robot, dadas todas las dificultades en relaciones públicas que debemos afrontar. La ciencia de la automación ha alcanzado seguramente un punto en el que su empresa sea capaz de diseñar una máquina, un ordenador de tipo corriente, conocido y aceptado por el público, con la competencia suficiente para la corrección de galeradas.

—Estoy seguro de que podríamos hacerlo —replicó envaradamente Lanning—, pero una máquina así requeriría que las galeradas se tradujeran a unos símbolos especiales o, por lo menos, hubiera que transcribirlas a unas cintas. Cualquier corrección posible también aparecería en forma de símbolos. Necesitaría tener a unos hombres dedicados a traducir las palabras a símbolos y los símbolos a palabras. Además, un ordenador de esta clase no podría ejecutar ninguna tarea diferente. No podría trazar la gráfica que ahora, por ejemplo, tiene en la mano…

Minott emitió un gruñido.

Lanning prosiguió:

—El sello característico de un robot positrónico radica en su flexibilidad. Puede realizar un gran número de tareas. Está diseñado igual que un hombre, por lo que puede utilizar herramientas y máquinas que, a fin de cuentas, se han diseñado para que las utilicen los hombres. Puede hablar con usted y usted puede hablar con él. Y hasta cierto punto incluso es posible razonar con el robot. Comparado con el robot más sencillo, un ordenador corriente, con un cerebro no positrónico, es sólo una pesada máquina de calcular.

Goodfellow alzó la mirada y dijo:

—Si podemos hablar y razonar con el robot, ¿cuáles son nuestras posibilidades de llegar a confundirlo? Supongo que carece de capacidad para absorber una cantidad infinita de datos.

—No, no puede. Pero durará unos cinco años dentro de un empleo ordinario. Ya es sabido que cuando necesite que lo despejen, la empresa realiza esa tarea sin presentar ningún tipo de cargo.

—¿La compañía hará eso?

—Sí. La empresa se reserva el derecho del servicio técnico al robot cuando sobrepase el curso ordinario de sus tareas. Ésta es la razón de que conservemos el control sobre nuestros robots positrónicos y los alquilemos en vez de venderlos. En el desarrollo de sus funciones ordinarias, cualquier robot puede ser dirigido por cualquier hombre. Más allá de sus tareas específicas, un robot necesita que lo maneje un experto, y somos nosotros los que podemos prestar esos servicios. Por ejemplo, cualquiera de ustedes puede ajustar un robot EZ en cierta extensión, sólo con decirle que debe borrar esto o aquello. Pero deberían emitir esta orden de cierta manera para que no olvide demasiado o demasiado poco. Y nosotros detectamos esos fallos, puesto que hemos insertado algunos tipos de seguros. Sin embargo, dado que no hay necesidad de borrar todas las cosas de un robot que se refieran a su trabajo ordinario, o para hacer otras inútiles, todo ello no representa ningún problema.

El decano Hart se tocó la cabeza como para asegurarse de que sus cuidadosamente atendidos mechones se encontraban bien distribuidos al azar.

Luego dijo:

—Usted desea que nos quedemos con la máquina. Pero, probablemente, esto constituya una mala proposición por parte de «E.U. Robots». Mil dólares al año de alquiler es un precio ridículamente bajo. ¿Tienen tal vez la esperanza de alquilar otras máquinas semejantes a otras Universidades a un precio más razonable?

—Ciertamente existe una esperanza de ese tipo —replicó Lanning.

—Pero, incluso así, el número de máquinas que puedan alquilar sería limitado. Dudo que de esta forma hagan un buen negocio.

Lanning apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó nerviosamente hacia delante.

—Caballeros, permítanme explicarles las cosas con claridad. Los robots no se pueden emplear en la Tierra, excepto en algunos casos especiales, dado que existe un fuerte prejuicio contra ellos por parte de la gente. «E.U. Robots» es una empresa de gran éxito sólo con nuestros mercados extraterrestres y de los vuelos espaciales, por no decir nada en lo que se refiere a nuestras filiales de ordenadores. Sin embargo, nos preocupan otras cosas además de únicamente los beneficios. Nuestra empresa cree que el empleo de robots en la propia Tierra significaría, llegado el momento, una vida mucho mejor para todos, aunque, al principio, se produjeran algunas perturbaciones de tipo económico.

»Como es natural, los sindicatos están en contra de nosotros, pero seguramente podemos esperar cooperación de las grandes Universidades. El robot, Easy, les facilitará el trabajo en el papeleo académico, siempre y cuando, como es natural, le permitan hacerse cargo del papel de corrector de galeradas. Otras Universidades e instituciones de investigación les imitaran en esto, y si la cosa funciona, tal vez otros robots de otros tipos lleguen a colocarse y las objeciones públicas irán desapareciendo poco a poco.

Minott murmuró:

—Hoy, la Universidad del Nordeste; mañana, el mundo.

Furioso, Lanning musitó a Susan Calvin:

—Yo no fui tan elocuente y ellos tampoco se mostraron tan reluctantes. Por mil dólares al año de alquiler se mostraron ansiosos por quedarse con Easy. El profesor Minott me dijo que jamás había visto un trabajo tan magnífico, y que ni en la gráfica que tenía en la mano, ni en las galeradas, ni en ninguna parte, aparecía el menor error. Hart lo admitió también con entera libertad.

Las severas arrugas verticales en el rostro de la doctora Calvin no se suavizaron.

—Debías haberles pedido más dinero del que podían pagar, y dejar luego que te lo regatearan.

—Tal vez —gruñó.

El fiscal aún no había acabado con el profesor Hart.

—Después de que se fuera el doctor Lanning, ¿votaron acerca de quedarse con el Robot EZ-27?

—Sí, así lo hicimos.

—¿Y cuál fue el resultado?

—La mayoría de los votos se decantaron por la aceptación.

—¿Y lo que dijo usted influyó en la votación?

La defensa objetó al instante la pregunta.

El fiscal la planteó de otra manera:

—¿Qué es lo que le influyó, personalmente, en su voto individual? Porque supongo que usted votaría a favor.

—Voté a favor, sí. Y lo hice, sobre todo, porque había quedado impresionado por la convicción del doctor Lanning respecto de que era nuestro deber, como miembros de la clase dirigente intelectual, permitir que la Robótica ayudase al Hombre en la solución de sus problemas.

—En otras palabras, el doctor Lanning le convenció.

—Ése es su trabajo. Y lo hizo muy bien.

—Su testigo…

El defensor se acercó a la silla del testigo y miró atentamente durante unos largos momentos al profesor Hart. Dijo:

—En realidad, se encontraba más bien ansioso por tener a su servicio al Robot EZ-27, ¿no es cierto?

—Creíamos que si era capaz de realizar el trabajo, en ese caso podía ser muy útil.

—¿Si podía hacer el trabajo? Me ha parecido comprender que usted examinó las muestras del trabajo original del Robot EZ-27 con gran cuidado, aquel día de la reunión, tal y como nos acaba de describir.

—Sí, lo hice. Dado que el trabajo de la máquina tenía que ver, ante todo, con el manejo del idioma inglés, y puesto que es mi campo de competencia, parecía lógico que fuese yo el elegido para examinar el trabajo.

—Estupendo. ¿Había algo de lo exhibido en la mesa, en el momento de la reunión, que fuese menos que satisfactorio? Yo tengo, como prueba, reunido aquí todo ese material. ¿Puede indicar algún objeto que no sea satisfactorio?

—Pues…

—Es una pregunta sencilla. ¿Había alguna cosa individual que fuese insatisfactoria? Usted lo inspeccionó. ¿Había algo?

El profesor de inglés frunció el ceño.

—No lo había.

—También tengo algunas muestras de los trabajos realizados por el Robot EZ-27 en el transcurso de sus catorce meses como empleado en la Nordeste. ¿Podría examinarlos y decirme si existe algo erróneo en ellos, aunque sea sólo en uno?

Hart contraatacó:

—Incluso cuando cometía un error era una auténtica maravilla.

—¡Conteste a mi pregunta —casi vociferó el abogado defensor— y sólo a la pregunta que le estoy haciendo! ¿Hay algo que esté mal en todas esas cosas?

El decano Hart miró con cautela cada uno de los artículos.

—En realidad, nada…

—Dejando aparte el asunto del que hemos estado tratando, ¿sabe de algún error cometido por parte del EZ-27?

—Pues dejando de lado el asunto que ha dado lugar a este juicio, no.

El defensor se aclaró la garganta, como para señalar el final de un párrafo.

Dijo:

—Tratemos ahora acerca del voto referente a si debía o no emplearse el Robot EZ-27. Usted ha manifestado que una mayoría se mostró a favor. ¿Cuál fue el resultado exacto de la votación?

—Creo recordar que trece a uno.

—¡Trece a uno! Eso es algo más que una mayoría, ¿no le parece?

—¡No, señor!

Todo lo que el decano Hart tenía de pedante pareció excitarse:

—En el idioma inglés, la palabra «mayoría» significa «más de la mitad». Trece a uno es una mayoría, y nada más.

—Pero se trata de una mayoría casi unánime.

—¡Pero no deja de ser una mayoría!

El defensor no quiso perder su terreno.

—¿Y de quién fue el único voto en contra?

El decano Hart pareció encontrarse de lo más incómodo.

—El profesor Simon Ninheimer.

El defensor fingió asombro.

—¿El profesor Ninheimer? ¿El jefe del Departamento de Sociología?

—Sí, señor.

—¿El demandante?

—Sí, señor.

El defensor retorció los labios.

—En otras palabras, al parecer el hombre que ha presentado una demanda, exigiendo una indemnización de 750.000 dólares contra mi cliente, «Robots Estados Unidos y Compañía de Hombres mecánicos», fue el único que, desde el principio, se opuso al empleo del robot, aunque todos los demás en el Comité Ejecutivo del Consejo de la Universidad se hallaban persuadidos de que se trataba de una buena idea.

—Votó en contra de la moción, como estaba en realidad en su derecho.

—En su descripción de la reunión no hizo referencia a ninguna clase de observaciones por parte del profesor Ninheimer. ¿Realizó alguna?

—Creo que habló.

—¿Sólo lo cree?

—Bueno, sí, habló.

—¿Contra el empleo del robot?

—Sí.

—¿Se mostró violento al respecto?

El decano Hart hizo una pausa.

—Se mostró muy vehemente.

El abogado defensor se puso confidencial.

—¿Cuánto tiempo hace que conoce al profesor Ninheimer, decano Hart?

—Unos doce años.

—¿Y lo conoce razonablemente bien?

—Yo diría que más bien sí.

—Así, pues, conociéndole, ¿diría usted que era la clase hombre que puede continuar manteniendo resentimiento contra un robot, sobre todo a causa de una votación contraria que…?

El fiscal interrumpió el resto de la pregunta con una indignada y violenta objeción por su parte. El defensor indicó que había concluido con el testigo y el magistrado Shane señaló una interrupción para el almuerzo.

Robertson mordisqueó su bocadillo. La compañía no iría a la quiebra por una pérdida de tres cuartos de millón de dólares, pero esta merma no sería nada particularmente bueno. Además, era consciente de que habría también una secuela más larga y costosa en lo referente a la situación en las relaciones públicas.

Dijo con amargura:

—¿Por qué todo ese tejemaneje respecto a cómo ingresó Easy en la Universidad? ¿Qué esperan lograr?

El abogado defensor respondió con tranquilidad:

—Un juicio ante los tribunales es algo parecido a una partida de ajedrez. Por lo general, el ganador suele ser el que puede prever más movimientos con antelación, y mi amigo que se encuentra en el estrado de la acusación, no es ningún principiante. Pueden mostrar los daños; eso no constituye ningún problema. Su esfuerzo principal radica en anticiparse a nuestra defensa. Deben de contar ya con que nosotros intentemos mostrar que Easy no pudo con toda probabilidad cometer el delito…, a causa de las leyes de la Robótica.

—Muy bien —replicó Robertson—. Ésa es nuestra defensa. Una de lo más impenetrable.

—Para un ingeniero robótico. Pero no necesariamente para un juez. Ellos se han situado en una posición desde la cual pueden demostrar que EZ-27 no era un robot corriente. Era el primero de su tipo en ser ofrecido al público. Se trataba de un modelo experimental que necesitaba de unas pruebas de campo, y la Universidad constituía la única manera decente de proporcionar una prueba de esa clase. Esto podría parecer plausible a la luz de los grandes esfuerzos realizados por parte del doctor Lanning para colocar el robot y lo bien dispuesto que estaba «E.U. Robots» a alquilarlo por tan poco dinero. El fiscal argumentará entonces que la prueba de campo probó que Easy presentaba un fallo. ¿Se da cuenta ahora del propósito respecto de lo que se halla en juego?

—Pero EZ-27 era un modelo de lo más óptimo —replicó Robertson—. Era el vigésimo séptimo en producción.

—Ése es un punto particularmente malo —repuso el abogado defensor sombríamente—. ¿Qué pasó con los primeros veintiséis? Obviamente, algo sucedería. ¿Y por qué no iba a pasar también algo con el que hacía el vigésimo séptimo?

—No pasó nada con los primeros veintiséis, excepto que no eran lo suficientemente complejos para la tarea que se exigía. Fueron además los primeros cerebros positrónicos que se construyeron y había que realizar muchas pruebas de aciertos y errores. Pero todos ellos estaban provistos de las Tres Leyes. No hay ningún robot, por imperfecto que sea, que no se atenga a las Tres Leyes.

—El doctor Lanning ya me ha explicado eso, señor Robertson, y no tengo el menor inconveniente en aceptar su palabra al respecto. Sin embargo, el juez tal vez no lo considere así. Esperamos una decisión por parte de un hombre honesto e inteligente, que carece de conocimientos de robots y las cosas pueden ir por mal camino. Por ejemplo, si usted o el doctor Lanning o la doctora Calvin suben al estrado y declaran que todos los cerebros positrónicos se construyen según el principio de «acierto y error», como acaba de decir, el fiscal les hará pedazos en un careo. Nada podría entonces salvar nuestro pleito. Se trata de algo que debemos evitar.

Robertson gruñó:

—Si Easy pudiese hablar…

El abogado defensor se encogió de hombros.

—Un robot no es competente en calidad de testigo, por lo que eso tampoco nos serviría de nada.

—Pero, por lo menos, conoceríamos parte de los hechos. Sabríamos cómo llegó a ocurrir una cosa así.

Susan Calvin estalló. Sus mejillas empezaron a enrojecerse y su voz mostró un poco de calidez.

—Sabemos cómo lo hizo Easy. ¡Se le ordenó hacerlo! Ya lo he explicado al consejo y se lo explicaré ahora a usted.

—¿Y quién se lo ordenó? —preguntó Robertson honradamente asombrado.

(«Nadie me había dicho nada —pensó resentido—. Esa gente de investigación se consideran ellos los amos de “E.U. Robots”, Dios santo…»)

—Fue el demandante —explicó la doctora Calvin.

—Santo cielo… ¿y por qué?

—Aún no lo sé. Tal vez para que así se presentase un pleito y poder ganar dinero.

Sus ojos azules destellaron mientras la doctora lo explicaba.

—En ese caso, ¿por qué no lo dijo Easy?

—¿No resulta obvio? Se le ordenó que permaneciera en silencio respecto de este asunto.

—¿Y por qué debería ser tan obvio? —inquirió truculentamente Robertson.

—Bueno, en realidad resulta obvio para mí. La psicología de los robots constituye mi profesión. Aunque Easy no responda a las preguntas directas acerca de la cuestión, sí responderá en lo que se refiera a algunos asuntos colaterales al asunto en sí. Al medir el creciente titubeo en sus respuestas en la medida en que se vayan aproximando a la pregunta central, midiendo el área en que se halla en blanco y la intensidad de la colocación de los contrapotenciales, será posible, con precisión científica, que sus problemas no sean más que el resultado de una orden para que no hable, apoyándose su fuerza en la Primera Ley. En otras palabras, se le ha dicho que, si habla, se infligirá un daño a un ser humano. Presumiblemente, ese daño afectaría al incalificable profesor Ninheimer, el demandante, el cual, para el robot, no deja de representar a un ser humano.

—En tal caso —intervino Robertson—, ¿no le puede explicar que, si se mantiene en silencio, el daño alcanzará a «E.U. Robots»?

—«E.U. Robots» no es un ser humano y la Primera Ley de la Robótica no reconoce a una empresa como si se tratase de una persona, de la forma ordinaria en que actúan esas leyes. Además, resultaría peligroso intentar levantar esa especie particular de inhibición. La persona que la ha producido es la que podría alzar la prohibición de manera menos peligrosa, porque las motivaciones del robot a ese respecto se hallan centradas en dicha persona. Cualquier otro curso de acción…

Meneó la cabeza y cada vez comenzó a apasionarse más y más:

—¡No permitiré que el robot resulte dañado!

Lanning la interrumpió con aspecto de tratar de aportar un poco de cordura a aquel problema.

—A mí me parece que sólo podemos probar que un robot es incapaz del acto por el que se le acusa a Easy. Eso sí podemos hacerlo.

—Exactamente —repuso el defensor, un tanto enfadado—. Eso es lo que cabe hacer. El único testigo capaz de testimoniar acerca del estado de Easy y de la naturaleza de la condición mental de Easy son los empleados de «E.U. Robots». El juez no podrá aceptar su testimonio como carente en absoluto de prejuicios.

—¿Y cómo puede negarse al testimonio de los expertos?

—Pues oponiéndose a que le puedan llegar a convencer. Ése es su derecho en tanto que juez. Contra la alternativa de que un hombre, como el profesor Ninheimer, de una manera deliberada haya puesto en peligro arruinar su propia reputación, incluso por una considerable cantidad de dinero, el juez no aceptará sólo los tecnicismos de sus ingenieros. A fin de cuentas el juez es un hombre. Si debe elegir entre un hombre que haga una cosa imposible y un robot que también efectúe algo fuera de lo corriente, es de lo más probable que se decida en favor del hombre.

—Un hombre si puede hacer algo imposible —replicó Lanning—, porque no conocemos todas las complejidades de la mente humana y no sabemos, en una mente humana dada, qué resulta ser imposible y qué no lo es. Pero si sabemos lo que resulta por completo imposible en un robot.

—En realidad, debemos de tratar de convencer al juez de todo eso —replicó cansinamente el defensor.

—Si todo lo que llega a decir es una cosa así —se quejó Robertson—, no sé cómo podrá salir adelante.

—Ya veremos. Es bueno saber y ser consciente de las dificultades implicadas, pero no debemos tampoco desanimarnos demasiado. Yo también he intentado mirar hacia delante unos cuantos movimientos en este juego de ajedrez.

Hizo un movimiento firme en dirección de la robopsicóloga. Luego añadió:

—Con la ayuda de la buena dama que está allí.

Lanning miró de uno a otro y dijo:

—¿De qué demonios se trata?

Pero en aquel momento el alguacil introdujo la cabeza por la puerta de la sala y anunció, casi sin aliento, que el juicio iba a reanudarse.

Todos tomaron asiento, examinando al hombre que había dado inicio a todo aquel problema.

Simon Ninheimer tenía una cabeza con un pelo rojizo que parecía plumón, una cara que se estrechaba más allá de una nariz picuda hasta terminar en una barbilla en punta; también tenía el hábito de titubear un poco a veces cuando iba a pronunciar palabras claves en su conversación, lo cual le confería el aire de buscar siempre una casi insoportable precisión. Cuando decía, por ejemplo, «el sol sale por… el Este», uno estaba seguro de que había considerado la posibilidad de que, algunas veces, se levantase por el Oeste.

El fiscal dijo:

—¿Se opuso usted al empleo del Robot EZ-27 por parte de la Universidad?

—En efecto, señor.

—¿Y por qué lo hizo?

—Me pareció que no acabábamos de comprender de una forma total las motivaciones de «E.U. Robots». No me fie ante su ansiedad por colocarnos el robot.

—¿Le pareció que era capaz de realizar el trabajo para el que presuntamente se hallaba diseñado?

—Sabía que existía un hecho para que no fuese así.

—¿Le importaría declararnos sus razones?

El libro de Simon Ninheimer titulado Tensiones sociales relacionadas con los vuelos espaciales y su resolución, había tenido una elaboración de ocho largos años. La búsqueda de la precisión por parte de Ninheimer no se confinaba a su forma de hablar y, en un tema como el de la sociología, que casi por definición es imprecisa, le solía dejar indeciso.

Incluso cuando el material ya se hallaba en galeradas de imprenta, no tenía la sensación de haber terminado el trabajo. En realidad, le ocurría todo lo contrario. Cuando se quedaba mirando aquellos largas pruebas impresas, sólo sentía que algo le acuciaba a tachar las líneas y volverlas a redactar de una forma diferente.

Jim Baker, instructor y muy pronto profesor ayudante de Sociología se encontró con Ninheimer, tres días después de que llegase la primera remesa de galeradas de parte del impresor, mirando abstraído aquel montón de papeles. Las galeradas se presentaban en tres copias: una para que las leyera Ninheimer, otra para que las corrigiera Baker de una manera independiente, y una tercera, con la indicación de «Original», en la que se debían pasar las correcciones finales, tras una conferencia en la que se despejaban los posibles conflictos y desacuerdos al respecto. Aquélla era la política llevada a cabo en los diversos artículos en los que habían colaborado durante el transcurso de los tres años anteriores y la cosa había funcionado bien.

Baker, que era más joven y que poseía una voz baja y zalamera, llevaba sus propias pruebas de galeradas en la mano.

Se apresuró a manifestar:

—He corregido el primer capítulo y contiene unos cuantos gazapos.

—El primer capítulo siempre los tiene —replicó Ninheimer algo distante.

—¿Quiere que lo repasemos ahora?

Ninheimer hizo un esfuerzo para enfocar con los ojos a Baker.

—No he repasado las galeradas, Jim. No creo que eso interese demasiado.

Baker pareció confuso.

—¿Que eso no importa dice?

Ninheimer curvó los labios.

—He pedido que… se lo encarguen a la máquina. A fin de cuentas, originalmente… se le presentó como un corrector tipográfico de galeradas. Me han presentado un plan.

—¿La máquina? ¿Se refiere a Easy?

—Creo que ése es el bobo nombre que le han puesto.

—Pero, doctor Ninheimer, creí que usted lo había dejado de lado.

—Al parecer, fui el único en hacerlo. Tal vez debí aceptar mi parte en esas… ventajas…

—En ese caso, me parece que he perdido el tiempo corrigiendo las erratas en este primer capítulo —replicó pesaroso el hombre más joven.

—No se ha desperdiciado nada. Podemos comparar el resultado de la máquina con el tuyo para hacer una verificación.

—Si lo desea, pero…

—Di…

—Dudo que encontremos algo que esté mal en el trabajo de Easy. Se supone que jamás comete un error.

—Ya lo veremos —replicó secamente Ninheimer.

Baker trajo otra vez el primer capítulo cuatro días después. Esta vez habían aprovechado la copia de Ninheimer, a la que habían quitado ya el adminículo especial construido para que pudiese trabajar Easy, así como el equipo que se utilizaba para ello.

Baker exultaba de júbilo.

—Doctor Ninheimer, no sólo ha encontrado todo lo marcado por mí, sino también una docena de erratas que me pasé por alto… Y todo el asunto no le llevó más allá de unos doce minutos…

Ninheimer se miró por encima la hoja, en la que aparecían en los márgenes unas marcas y símbolos por completo nítidos.

Dijo:

—No es tan bueno y tan completo como lo hubiéramos hecho tú y yo. Nosotros hubiéramos incluido una nota acerca del trabajo de Suzuki de los efectos neurológicos de una baja gravedad.

—¿Se refiere a su artículo en Sociological Reviews?

—Naturalmente…

—Me parece que no puede esperar de Easy cosas imposibles. No puede leer por nosotros la bibliografía que va apareciendo.

—Ya me percato de ello. En realidad, ya he preparado la nota. Se la pasaré a la máquina y me aseguraré de que sabe cómo… encargarse de las notas.

—Lo sabrá hacer.

—Prefiero asegurarme.

Ninheimer tuvo que concertar una cita para ver a Easy, y no pudo encontrar un momento mejor que quince minutos a últimas horas de la tarde.

Pero los quince minutos demostraron ser más que suficientes. El Robot EZ-27 comprendió al instante el asunto de insertar aquellas referencias.

Ninheimer se sintió incómodo al encontrarse por primera vez tan cerca del robot. De manera casi automática, como si se tratase de un ser humano, se encontró preguntando:

—¿Te hace feliz tu trabajo?

—Muy feliz, profesor Ninheimer —replicó solemnemente Easy, mientras las fotocélulas que formaban sus ojos brillaban en su normal resplandor de un rojo profundo.

—¿Me conoces?

—Partiendo del hecho de que me ha proporcionado un material adicional para incluir en las galeradas, eso quiere decir que se trata del autor. Naturalmente, el nombre del autor aparece en la parte superior de cada una de las pruebas de galeradas.

—Comprendo… Así, pues, has hecho… deducciones. Dime —no pudo resistirse a la pregunta—, ¿qué te parece hasta ahora el libro?

Easy respondió:

—Me es muy agradable trabajar en él.

—¿Agradable? Esa es una palabra muy rara para un… mecanismo carente de emociones. Me han asegurado que careces de emociones.

—Las palabras de su libro están de acuerdo perfectamente con mis circuitos —explicó Easy—. Presentan pocos contrapotenciales, por no decir ninguno. En mis vías cerebrales se puede traducir este hecho mecánico en una palabra del tipo «agradable». En un contexto emocional sí que es del todo fortuito.

—Comprendo. ¿Por qué has encontrado el libro placentero?

—Trata acerca de los seres humanos, profesor, y no de materiales inorgánicos o de símbolos matemáticos. Su libro intenta comprender a los seres humanos y ayudar a incrementar la felicidad humana.

—¿Y eso es lo que intentas hacer, y la razón de que mi libro se halle de acuerdo con tus circuitos? ¿Es eso?

—Eso es, profesor.

Los quince minutos concluyeron. Ninheimer se fue y se dirigió a la biblioteca de la Universidad, donde estaban a punto de cerrar. Les pidió que esperasen el tiempo necesario para encontrar un texto elemental acerca de Robótica. Luego, se lo llevó a su casa.

Excepto en lo que se refería al ocasional añadido de material de última hora, las galeradas siguieron entregándose a Easy, y a partir de él llegaban a manos de los editores, con pequeña intervención por parte de Ninheimer al principio, y ninguna ya más adelante.

Baker dijo, un tanto incómodo.

—Esto casi me da la sensación de que no sirvo para nada.

—Pues debería proporcionarte la sensación de tener tiempo para dedicarte a un nuevo proyecto —repuso Ninheimer, sin alzar la vista de las anotaciones que estaba realizando en el último número de Social Science Abstracts.

—No estoy en absoluto acostumbrado. Sigo preocupándome por las galeradas. Es tonto, lo sé…

—Lo es…

—El otro día cogí un par de pruebas antes de que Easy las enviara…

—¡Qué!

Ninheimer alzó la mirada, frunciendo el ceño. Se le cayó el ejemplar de Abstracts que tenía en la mano.

—¿Estabas perturbando a la máquina mientras trabajaba?

—Sólo fue un momento. Todo estaba bien. Oh, si, cambió una palabra. Usted hacía referencia a algo como «criminal» y él corrigió de estilo la palabra y puso en su lugar «imprudente». Le pareció que el segundo adjetivo se adecuaba mejor al contexto.

Ninheimer se quedó cada vez más pensativo.

—¿Y tú que crees?

—Pues yo me mostré de acuerdo con él. Quedaba mejor.

Ninheimer dio vuelta a su silla giratoria para enfrentarse con su joven ayudante.

—Mira una cosa, me gustaría que no lo volvieras a hacer. Si tengo que emplear la máquina, me gustaría… poseer todas las ventajas que proporciona. Si debo emplearla y no poder contar con tus… servicios porque estás dedicado a supervisar el asunto, cuando lo que se afirma es que no se necesita de ninguna clase de revisión, en ese caso no gano nada. ¿Lo comprendes?

—Sí, doctor Ninheimer —replicó sumiso Baker.

Los primeros ejemplares de Tensiones sociales llegaron al despacho del doctor Ninheimer el 8 de mayo. Los revisó brevemente, pasando páginas y deteniéndose para leer un párrafo aquí y allá. Luego dejó a un lado los ejemplares.

Tal y como lo explicó más tarde, se olvidó del asunto. Durante ocho años había permanecido trabajando en el libro, pero ahora, tras tantos meses transcurridos, le habían atraído otros asuntos mientras Easy se había echado sobre sus espaldas la pesada tarea de corregir el libro. Ni siquiera pensó en donar el habitual ejemplar de obsequio del autor para la biblioteca de la Universidad. Ni siquiera Baker, que se había puesto a trabajar y que había dejado tranquilo al jefe del departamento, tras el sofión recibido en su última reunión, recibió un ejemplar.

El día 16 de junio acabó esta primera fase. Ninheimer recibió una llamada telefónica y miró sorprendido la imagen que salía por la placa.

—¡Speidell! ¿Está en la ciudad?

—No, señor. Me encuentro en Cleveland.

La voz de Speidell temblaba a causa de la emoción.

—¿Entonces, a qué viene esta llamada?

—Porque acabo de ojear su nuevo libro. Ninheimer, ¿se ha vuelto loco? ¿Ha perdido la cordura?

Ninheimer quedó envarado…

—¿Hay algo que esté… mal? —preguntó alarmado.

—¿Mal? Me refiero a la página 562. ¿Cómo demonios ha podido interpretar mi obra de la manera en que lo hace? ¿En qué lugar del artículo citado presento una alegación de que la personalidad criminal no existe, y qué es eso de que las agencias que velan por el cumplimiento de la ley son los verdaderos criminales? Aquí dice, permítame que se lo cite…

—¡Espere! ¡Espere! —gritó Ninheimer, tratando de encontrar la página—. Déjeme ver… Déjeme ver… ¡Dios santo!

—¿Y bien?

—Speidell… No sé cómo ha podido suceder esto. Jamás lo he escrito yo.

—¡Pero así ha salido impreso! Y esta distorsión no es lo peor. Mire la página 690 e imagínese lo que Ipatiev hará con usted cuando vea el estropicio que ha armado con sus descubrimientos… Mire, Ninheimer, el libro está lleno de este tipo de cosas. No sé qué ha estado pensando al respecto, pero lo único que se puede hacer con este libro es retirarlo del mercado. Y será mejor que se halle preparado para presentar unas extensas disculpas en la próxima reunión de la Asociación.

—Speidell, escuche…

Pero Speidell había desaparecido de la pantalla con tal violencia que, durante quince segundos, la placa estuvo brillando con imágenes posteriores a la llamada.

Fue entonces cuando Ninheimer empezó a revisar a fondo el libro y comenzó a marcar fragmentos con tinta roja.

Mantuvo los nervios en extremo calmados cuando se enfrentó a Easy otra vez, pero sus labios aparecían pálidos.

Le pasó el libro a Easy y dijo:

—¿Me haces el favor de leer los pasajes señalados en rojo en las páginas 562, 631, 664 y 690?

Easy lo hizo así tras echarles cuatro ojeadas.

—Sí, profesor Ninheimer.

—Pues esto no es lo que estaba en el original de las galeradas.

—No, señor. No estaba.

—¿Lo cambiaste tú para que ponga lo que dice ahora?

—Sí, señor.

—¿Por qué?

—Señor, estos pasajes, tal y como se leían en su versión, eran de lo más desagradables para ciertos grupos de seres humanos. Sentí que resultaba aconsejable cambiar las expresiones para evitar que unos seres humanos resultasen dañados.

—¿Y cómo te atreviste a hacer una cosa así?

—La Primera Ley, profesor, no me lo permitía, por inacción, dejar que unos seres humanos resultaran dañados. Ciertamente, considerando su reputación en el mundo de la Sociología y la amplia circulación que su libro recibiría entre los estudiosos, se hubiera llegado a infligir un daño considerable a cierto número de seres humanos de los que estaba hablando.

—¿Pero, no te das cuenta del daño que todas estas cosas me van a acarrear a mí ahora?

—Era necesario elegir la alternativa que resultara un mal menor.

El profesor Ninheimer, temblando de furia, se alejó de allí. Resultaba claro para él que «E.U. Robots» le pediría cuentas por aquel asunto.

Se produjo una gran excitación en la mesa de la defensa, la cual aumentó a medida que el fiscal desarrollaba los puntos clave.

—¿Entonces el Robot EZ-27 le informó de que la razón para esta acción se basaba en la Primera Ley de la Robótica?

—Eso es correcto, señor.

—¿Y, en efecto, no le cabía la menor elección?

—Sí, señor.

—De lo cual se desprende que «E.U. Robots» diseñó un robot que tendría la necesidad de reescribir los libros de acuerdo con sus propias concepciones de lo que estaba bien. Y, sin embargo, lo hizo pasar por un simple corrector tipográfico de galeradas. ¿No le parece así?

El abogado defensor objetó con firmeza y al instante, señalando que al testigo le estaban pidiendo que adoptara una decisión sobre una materia en la que carecía de competencia. El juez amonestó al fiscal en los términos usuales, pero no cupo la menor duda de que aquel intercambio había hundido a los demandados, sobre todo al abogado defensor.

La defensa pidió un breve aplazamiento antes de comenzar el contrainterrogatorio, empleando un tecnicismo legal al efecto, tras lo cual se le concedieron cinco minutos.

Se volvió hacia Susan Calvin.

—¿Es posible, doctora Calvin, que el profesor Ninheimer esté diciendo la verdad y que Easy se viese motivado por la Primera Ley?

Calvin apretó los labios y luego dijo:

—No. Eso no es posible. La última parte del testimonio de Ninheimer no deja de ser un deliberado perjurio. Easy no está diseñado para que sea capaz de juzgar las materias en el estadio de abstracción presentado por un libro avanzado de Sociología. No podría afirmar que ciertos grupos de seres humanos llegarían a verse lastimados por una frase en un libro de ese tipo. Simplemente, su mente no está construida para eso.

—Sin embargo, supongo que no podremos probar eso a un lego —replicó pesimista el abogado defensor.

—No —admitió la Calvin—. La prueba seria altamente compleja. Nuestro único procedimiento continúa siendo el mismo. Debemos probar que Ninheimer miente, y nada de lo que ha dicho nos obliga a cambiar nuestro plan de ataque.

—Muy bien, doctora Calvin —respondió el abogado defensor—. Debo aceptar su palabra en este asunto. Seguiremos tal y como lo habíamos planeado.

En la sala, la maza del juez se levantó y cayó y el doctor Ninheimer ocupó una vez más el estrado de los testigos. Sonrió un poco como alguien que percibe que su posición es inexpugnable y que más bien disfruta de la perspectiva de contrarrestar un ataque inútil.

El abogado defensor se aproximó con timidez y comenzó con voz suave:

—Doctor Ninheimer, ¿lo que pretende decir es que estaba del todo inconsciente de esos presuntos cambios en su manuscrito hasta la ocasión en que el doctor Speidell le llamó el dieciséis de junio?

—Eso es correcto, señor.

—¿No miró en ningún momento las galeradas después de que el Robot EZ-27 hubo leído las pruebas?

—Al principio fue así, pero me pareció que se trataba de una tarea carente de utilidad. Confié en las alegaciones que había efectuado «E.U. Robots». Los cambios… absurdos se efectuaron sólo en la última cuarta parte del libro después de que, según imagino, el robot hubo aprendido lo suficiente en materia de Sociología…

—¡Nunca imagine nada! —le reconvino el abogado defensor—. Yo comprendo a su colega, el doctor Baker, que vio las ultimas galeradas por lo menos en una ocasión. ¿Recuerda haber prestado testimonio a este respecto?

—Sí, señor… Como dije, me explicó que había mirado una página, e incluso allí, el robot había cambiado una palabra.

El abogado defensor le interrumpió:

—¿No encuentra extraño, señor, que después de un año de implacable hostilidad hacia el robot, tras haber votado en contra de él en primer lugar, y haberse negado a que sirviera para cualquier tipo de uso, de repente usted decidiese poner su libro, su Magnum Opus, en sus manos?

—Yo no encuentro eso extraño. Simplemente decidí que yo también debía utilizar la máquina.

—¿Y se mostró tan confiado respecto del Robot EZ-27, así, tan de repente, hasta el extremo de no molestarse siquiera en comprobar las galeradas que corregía?

—Ya le dije que me encontraba… persuadido por la propaganda de «E.U. Robots».

—¿Tan persuadido que, cuando su colega, el doctor Baker, intentó comprobar al robot usted le reprendió enérgicamente?

—Yo no le reprendí. Simplemente le dije que no me gustaba que… perdiese el tiempo. Al menos, entonces pensé que constituía una pérdida de tiempo. No capté el significado de aquel cambio de una palabra en el…

El defensor le interrumpió con pesado sarcasmo:

—No albergo la menor duda de que recibió instrucciones acerca de que el cambio de palabras quedase registrado.

Alteró su pregunta para impedir que le pusiesen objeciones.

—El punto principal en este asunto es que se mostró en extremo furioso con el doctor Baker.

—No, señor. No estaba furioso.

—Pero usted no le entregó un ejemplar de su libro cuando lo recibió.

—Fue, simplemente, un olvido. Tampoco entregué a la biblioteca su ejemplar.

Ninheimer sonrió con cautela.

—Ya se sabe que los profesores son muy distraídos…

El abogado defensor dijo:

—¿No le parece extraño que, tras más de un año de un trabajo perfecto, el Robot EZ-27 se equivocase precisamente con su libro? ¿En un libro que había sido escrito por usted, que era, entre todas las demás personas, el más implacablemente hostil respecto del robot?

—Mi libro era la única obra de importancia que tratase acerca de la Humanidad con el que tuvo que enfrentarse. Entonces fue cuando intervinieron las Tres Leyes de la Robótica.

—Ya van varias veces, doctor Ninheimer —añadió el defensor— que ha tratado de pasar por un experto en Robótica. Al parecer, de repente se ha empezado usted a interesar por la Robótica y ha sacado todos los libros acerca de este tema que había en la biblioteca. Usted ha testificado al respecto, ¿no es verdad?

—Un libro, señor. Y eso fue el resultado de lo que, al parecer, fue sólo una… natural curiosidad.

—¿Y eso le ha permitido explicar por qué el robot, tal y como usted alega, ha distorsionado su libro?

—Sí, señor.

—De lo más conveniente. ¿Pero está seguro de que su interés por la Robótica no ha tenido como finalidad permitirle manipular al robot respecto de las respuestas que ha dado?

Ninheimer se puso colorado.

—¡Claro que no, señor!

El abogado defensor elevó el tono de su voz:

—En realidad, ¿está seguro de que los presuntos pasajes alterados no se encontraban en primer lugar tal y como ahora aparecen?

El sociólogo casi se levantó de un salto.

—Eso es… ridículo… Yo tuve las galeradas…

Presentaba dificultades para hablar y el fiscal se puso en pie para terciar con suavidad en el interrogatorio:

—Con vuestro permiso, Su Señoría, intento presentar como pruebas la serie de galeradas que hizo llegar el doctor Ninheimer al Robot EZ-27 y la serie de galeradas enviadas por correo por parte del Robot EZ-27 a los editores. Lo efectuaré ahora si mi estimado colega lo desea, y se muestra conforme en pedir una interrupción del proceso para que se puedan comparar los dos juegos de galeradas.

El defensor hizo un gesto impaciente con la mano.

—Eso no será necesario. Mi honrado adversario puede presentar esas galeradas de la forma que mejor elija. Estoy seguro de que mostrará las discrepancias que alega el demandante como existentes. Lo que me gustaría saber del testigo, no obstante, es si él también tiene en su poder las galeradas del doctor Baker.

—¿Las galeradas del doctor Baker?

Ninheimer frunció el ceño. Ya no era dueño de si mismo.

—¡Si, profesor! Me refiero a las galeradas del doctor Baker. Atestiguó al respecto que el doctor había recibido un ejemplar por separado de las galeradas. Me gustaría que el escribano forense leyera su testimonio si, de repente, presenta usted un tipo selectivo de amnesia. O si se trata sólo, como dijo antes, que los profesores son notoriamente muy despistados.

Ninheimer dijo:

—Me acuerdo de las galeradas del doctor Baker. No fueron necesarias una vez que el trabajo quedó a cargo de la máquina de corregir galeradas…

—¿Por lo tanto las quemó?

—No. Las tiré a la papelera.

—¿Quemarlas, tirarlas a la papelera…, qué diferencia hay? La cosa es que se desembarazó de ellas.

—No hay nada malo en ello —comenzó a decir Ninheimer con voz quebrada.

—¿Nada malo? —replicó como un trueno el abogado defensor—. No hay malo, excepto que ahora no tenemos ninguna posibilidad de comprobar si, en ciertas galeradas cruciales, no ha sustituido usted una galerada inofensivamente en blanco de la copia del doctor Baker por una hoja de su propio ejemplar que deslizara de manera deliberada de tal forma que el robot se viese forzado a…

El fiscal gritó una furiosa objeción. El magistrado Shane se inclinó hacia delante, con su redondeado rostro realizando los mejores esfuerzos para asumir una expresión de ira equivalente a la intensidad de la emoción sentida por el hombre.

El juez dijo:

—Señor abogado, ¿tiene alguna prueba que respalde esa extraordinaria declaración que acaba de hacernos?

El defensor contestó en voz baja:

—Su Señoría, carezco de una prueba directa. Pero me gustaría señalar que, considerada de una manera apropiada, la súbita conversión del demandante desde su antiroboticismo a su gran interés por la Robótica y su negativa a comprobar las galeradas, o a permitir que cualquier otra persona las revisara, sus cuidadosos esfuerzos por impedir que cualquier persona viese el libro inmediatamente después de su publicación, todo eso señala con claridad hacia…

—Señor abogado —le interrumpió impaciente el juez— éste no es el lugar adecuado para unas deducciones esotéricas. El demandante no se halla sometido a juicio. Ni tampoco es usted su acusador privado. Le prohíbo esta línea de ataque y sólo puedo señalar que la desesperación que le ha inducido a hacer esto no le va a ayudar, sino que más bien debilitará su caso. Si tiene unas preguntas legítimas que efectuar, señor abogado, puede continuar con su contrainterrogatorio. Pero le prevengo contra otra exhibición de esa clase ante la sala.

—No tengo más preguntas, Su Señoría.

Robertson susurró acalorado cuando el abogado defensor regresó a su mesa:

—Por el amor de Dios, ¿qué bien puede hacernos todo eso? Ahora el juez se ha puesto frontalmente en su contra.

El defensor repuso con toda calma:

—Pero Ninheimer está más bien desconcertado. Y le hemos preparado para el movimiento de mañana. Entonces estará ya maduro…

Susan Calvin asintió con gran seriedad.

En comparación, la actuación del fiscal fue bastante suave. El doctor Baker fue llamado y respaldó la mayor parte del testimonio de Ninheimer. Los doctores Speidell e Ipatiev fueron también citados ante el estrado, y expusieron, de la forma más abierta, su indignación y consternación ante la cita de varios pasajes en el libro del doctor Ninheimer. Ambos expresaron su opinión personal de que la reputación profesional del doctor Ninheimer había quedado gravemente malparada.

Se presentaron como prueba las galeradas, así como unos ejemplares del libro ya impreso.

La defensa no procedió a otros contrainterrogatorios aquel día. El fiscal tampoco actuó más y el juicio se aplazó hasta la mañana siguiente.

El abogado defensor realizó su primer movimiento al principio de la sesión del segundo día. Requirió que se admitiera al Robot EZ-27 como espectador durante los procedimientos.

El fiscal se opuso al instante y el magistrado Shane convocó a ambas partes ante su estrado.

El fiscal dijo acaloradamente:

—Esto es obviamente ilegal. Un robot no puede penetrar en ningún edificio para ser usado por el público en general.

—Esta sala —señaló el abogado defensor— está cerrada para todo el mundo, excepción hecha de aquellos que tienen una relación inmediata con el juicio.

—Una gran máquina, con una conocida conducta errática perturbaría a mis clientes y a mis testigos con su presencia… Embrollaría todos los procedimientos.

El juez pareció inclinarse a estar de acuerdo. Se volvió hacia el defensor y le dijo reflejando una escasa simpatía:

—¿Cuáles son las razones de su petición?

El abogado defensor contestó:

—Es nuestra opinión que al Robot EZ-27 no le es posible, por la naturaleza de su construcción, portarse de la forma que se ha descrito que se ha comportado. Será necesario realizar unas cuantas demostraciones.

El fiscal medió:

—No veo que eso sea necesario, Su Señoría. Las demostraciones llevadas a cabo por unos hombres que son empleados en «E.U. Robots» valen muy poco como prueba, dado que «E.U. Robots» es el demandado.

—Su Señoría —contraatacó el defensor—, la validez de cualquier prueba está encaminada a una decisión por su parte, y no por parte del ministerio fiscal. Por lo menos, ésta es mi presunción.

El magistrado Shane no tuvo más remedio que ejercer sus prerrogativas, y contestó:

—Su presunción es correcta. De todos modos, la presencia aquí de un robot puede plantear importantes cuestiones legales.

—Naturalmente, Su Señoría, no se debe permitir que nada perjudique los requerimientos de la justicia. De no hallarse el robot presente, se nos impedirá presentar de modo adecuado nuestra defensa.

El juez consideró la cuestión.

—Habría el problema de transportar el robot hasta aquí.

—Ése es un problema con el que «E.U. Robots» tiene que tratar con gran frecuencia. Tenemos aparcado un camión enfrente del tribunal, que está fabricado teniendo en cuenta las leyes que rigen el transporte de robots. El Robot EZ-27 se halla dentro, metido en un embalaje y con dos hombres que lo custodian. Las puertas del camión son apropiadamente seguras y se han tomado todas las demás precauciones que hacen al caso.

—Parece estar muy seguro —replicó el magistrado Shane, dando de nuevo muestras de mal humor— de la decisión acerca de este punto estará a su favor.

—En absoluto, Su Señoría. De no ser así, simplemente haremos regresar al camión. No he realizado ningún tipo de presunciones respecto de cuál sería su decisión.

El juez asintió.

—Se autoriza el requerimiento presentado por el abogado defensor.

El embalaje fue transportado en una gran carretilla de ruedas, y los dos hombres que cuidaban de toda la operación lo abrieron a continuación. La sala quedó inmersa en un silencio total.

Susan Calvin aguardó mientras se acababan de quitar todos los precintos. Luego alargó una mano y dijo:

—Ven, Easy.

El robot miró en su dirección y extendió su gran brazo metálico. Tenía más de medio metro de altura por encima de ella, pero la atendió obedientemente como un niñito ante una orden de su madre. Alguien rio nerviosamente en la sala, pero la risilla se le estranguló ante una dura mirada por parte de la doctora Calvin.

Easy se sentó en una enorme silla que había traído el alguacil, que crujió un poco pero que resistió su peso.

El abogado defensor dijo:

—Cuando resulte necesario. Su señoría, demostraremos que éste es en realidad el Robot EZ-27, el robot especifico que ha estado al servicio de la Universidad del Nordeste durante el período de tiempo que nos ocupa.

—Muy bien —dijo Su Señoría—. Eso será necesario. Por ejemplo, yo no tengo la menor idea de cómo se puede distinguir un robot de otro.

—Y ahora —prosiguió el defensor— me gustaría llamar al estrado a mi primer testigo. Profesor Simon Ninheimer, por favor.

El escribano forense vaciló y se quedó mirando al juez. El magistrado Shane preguntó, con visible sorpresa:

—¿Está llamando como testigo de la defensa al propio demandante?

—Sí, Su Señoría.

—Confío en que sea consciente de que, en tanto en cuanto sea su testigo, no se le permitiría ninguna de las facultades de que disfrutaría de hallarse contrainterrogando a un testigo de la parte contraria.

El abogado defensor respondió con mucha suavidad.

—Mi único propósito en todo esto es llegar a la verdad. No será necesario más que efectuar unas preguntas muy educadas.

—Está bien —repuso el juez dubitativamente—. Usted es el que lleva este caso. Llame al testigo.

Ninheimer ocupó el estrado y se le informó de que seguía bajo juramento. Parecía mucho más nervioso que el día anterior, y de lo más suspicaz.

Pero el abogado defensor le contempló con benignidad.

—En la actualidad, profesor Ninheimer, está usted demandando a mis clientes por una suma de 750.000 dólares.

—Ésa es la… suma. Sí.

—Es una gran cantidad de dinero.

—He sufrido una gran cantidad de perjuicios.

—Seguramente no tantos. El material en cuestión sólo implica unos cuantos pasajes en un libro. Tal vez se trate de unos pasajes desafortunados, pero, a fin de cuentas, los libros aparecen a veces con errores muy curiosos.

Las ventanillas de la nariz de Ninheimer se estremecieron.

—Señor, este libro hubiera representado el ápice de mi carrera profesional. En vez de ello, me hace parecer un estudioso de lo más incompetente, un pervertidor de unos puntos de vista mantenidos por mis estimados amigos y ayudantes, y un partidario de unas concepciones ridículas… pasadas de moda. ¡Mi reputación ha quedado alterada de manera irrecuperable! Jamás podré mantener la cabeza alta en cualquier… reunión de eruditos, sin tomar en consideración cómo termine este juicio. Ciertamente no podré continuar mi carrera, que ha constituido toda mi vida. El auténtico propósito de mi vida ha quedado… abortado y destruido.

El abogado defensor no hizo el menor ademán para interrumpir su discurso, pero se miró de forma abstraída las uñas mientras continuaba la perorata.

Siguió con un tono de voz muy atenuado:

—Pero, seguramente, profesor Ninheimer, a su actual edad ya no puede confiar en ganar más de, siendo muy generosos, unos 150.000 dólares durante el resto de su vida. Y lo que le está pidiendo al tribunal es que le ofrezca una recompensa cinco veces superior.

Ninheimer replicó con una aún mayor explosión emocional:

—No es sólo toda mi vida la que he arruinado. No sé aún por cuántas generaciones se me señalará por los sociólogos como… un loco o un maníaco. Mis auténticos logros quedarán enterrados e ignorados. No sólo quedaré arruinado hasta el día de mi muerte, sino por todo el tiempo que seguirá después, porque siempre habrá gente que no se acabará de creer que todo haya sido obra de un robot, que fue el que realizó todos esos añadidos…

Fue en aquel momento cuando el Robot EZ-27 se puso en pie. Susan Calvin no realizó el menor movimiento para detenerle. Siguió sentada e inmóvil, mirando hacia delante. El abogado defensor suspiró imperceptiblemente.

La melodiosa voz de Easy se escuchó con total claridad.

Dijo:

—Me gustaría explicar a todo el mundo que inserté en las pruebas de galeradas ciertos pasajes que parecían oponerse de una manera directa a todo lo que se había dicho previamente…

Incluso el ministerio fiscal se había quedado tan desconcertado ante el espectáculo de aquel robot de más de dos metros, que se levantaba para dirigirse al tribunal, que no fue capaz de pedir que se detuviese el procedimiento, que resultaba obviamente de lo más irregular.

Cuando pudo al fin serenarse, era ya demasiado tarde: Ninheimer se había levantado de la silla del estrado de los testigos, con el rostro demudado.

Gritó de modo salvaje:

—¡Maldita sea, tenías instrucciones de mantener la boca cerrada…!

Se ahogó y dejó de hablar. También Easy permaneció silencioso.

El fiscal se había ya levantado y exigía que el juicio fuese anulado. El magistrado Shane empezó a dar mazazos desesperadamente.

—¡Silencio! ¡Silencio! Existen todas las razones posibles para declarar la nulidad de las actuaciones, excepto que, en interés de la justicia, me gustaría que el profesor Ninheimer completase su declaración. Le he escuchado con la mayor claridad decirle al robot que el robot había recibido instrucciones para mantener la boca cerrada respecto de algo. ¡En su testimonio, profesor Ninheimer, no realizó la menor mención a cualesquiera instrucciones impartidas al robot para que se mantuviese en silencio respecto de alguna cosa!

Ninheimer miró en silencio al juez.

El magistrado Shane prosiguió:

—¿Dio usted instrucciones al Robot EZ-27 para mantener silencio acerca de algo? Y de ser así, ¿acerca de qué?

—Su Señoría —comenzó Ninheimer con voz ronca, pero no pudo continuar.

La voz del juez se fue haciendo cada vez más cortante:

—¿En realidad ordenó que hiciese los añadidos en cuestión en las galeradas y luego le ordenó al robot que mantuviese silencio respecto de su participación en este asunto?

El fiscal presentó con el mayor vigor su objeción, pero Ninheimer gritó:

—¿Y eso qué importa? ¡Sí! ¡Sí!

Y salió corriendo del estrado de los testigos. Se vio detenido en la puerta por el alguacil y se hundió desesperanzado en una de las últimas hileras de sillas, con la cabeza sepultada entre ambas manos.

El magistrado Shane prosiguió:

—Me resulta de lo más evidente que el Robot EZ-27 ha sido traído aquí para realizar una artimaña. Pero hay que tener en cuenta que esta artimaña ha servido para impedir que se cometiese un error judicial, por lo que no puedo sancionar por desacato al abogado defensor. Ahora ha quedado claro, más allá de cualquier duda, de que el demandante ha cometido lo que para mi resulta un fraude por completo inexplicable, puesto que, aparentemente, sabía que iba a arruinar su carrera en el proceso…

La sentencia, naturalmente, fue favorable para la parte demandada.

La doctora Susan Calvin anunció su presencia en los edificios de la residencia para solteros de la Universidad. El joven ingeniero que la había llevado en coche se ofreció a subir con ella, pero la doctora le miró ceñudamente.

—¿Cree usted que me va a atacar? Espéreme aquí.

Ninheimer no se hallaba de humor para asaltar a nadie. Estaba haciendo la maleta, sin perder el menor tiempo, ansioso por alejarse antes de que la adversa conclusión del juicio llegara a conocimiento general.

Se quedó mirando a la Calvin con cierto aire de desafío, y dijo:

—¿Viene usted a avisarme que ahora me demandarán a su vez? De ser así, no les va a servir de nada. No tengo dinero, ni trabajo ni futuro. Ni siquiera podré abonar las costas de este juicio.

—Si lo que busca es mi simpatía —replicó la doctora Calvin con la mayor frialdad—, va de lo más descaminado. Éste es el merecido pago por sus acciones. Sin embargo, no habrá una contrademanda, ni contra usted ni contra la Universidad. Incluso haremos lo que esté en nuestras manos para evitar que acabe en prisión por perjurio. No somos vengativos.

—¿Así que esa es la razón de que no me halle bajo custodia por jurar en falso? Ya me había extrañado. Pero, en realidad —añadió amargamente—, ¿por qué deberían mostrarse vengativos? Ahora ya tienen lo que querían.

—Sí, tenemos parte de lo que deseábamos —replicó la doctora Calvin—. La Universidad seguirá empleando a Easy, con unos honorarios de alquiler considerablemente más elevados. Además, habrá cierta publicidad clandestina en lo referente al juicio, lo cual posibilitará el colocar unos cuantos modelos EZ más en otras instituciones, sin el peligro de que se repitan todos estos problemas.

—¿En ese caso, por qué ha venido a verme?

—Porque aún no tengo todo lo que quiero. Deseo saber por qué odia tanto a los robots. Aunque hubiera ganado el pleito, de todos modos su reputación habría quedado arruinada. El dinero que hubiera conseguido no habría representado una compensación por todo eso. ¿Pero si habría sido una satisfacción por su odio a los robots?

—¿Le interesan las mentes humanas, doctora Calvin? —preguntó Ninheimer con ácida burla.

—En lo que estas reacciones tengan que ver con el bienestar de los robots, sí me interesan. Por esta razón, he aprendido también un poco de psicología humana.

—¡La suficiente para haberme engañado!

—Eso no fue difícil —replicó la doctora Calvin, sin la menor pomposidad—. Lo difícil era hacer la cosa de tal modo que no llegase a lastimar a Easy.

—Eso significa que se halla más preocupada por una máquina que por un hombre.

Se la quedó mirando con un salvaje desprecio.

Aquello no conmovió a la doctora Calvin.