Nat fue a la oficina del estudiante a recoger el correo; no ocultó su placer cuando se encontró con tres cartas: toda una cosecha. Una de ellas mostraba la inconfundible letra de su madre. La segunda llevaba matasellos de New Haven, así que supuso que sería de Tom. El tercero era un sobre de papel manila con el cheque mensual de la beca. Lo cobraría inmediatamente porque andaba escaso de fondos.

Entró en McConaughy y se sirvió un cuenco de copos de maíz y un par de tostadas; ese día no le apetecían los huevos revueltos. Se sentó en un extremo del local y abrió la carta de su madre. Se sentía un tanto culpable por no haberle escrito desde hacía dos semanas. Solo faltaban unos días para las vacaciones de Navidad y esperaba que ella le comprendiera si no le contestaba inmediatamente. Había mantenido una larga conversación telefónica con su madre el día que rompió con Rebecca. No le había mencionado el embarazo ni tampoco le dio ninguna razón de la ruptura.

«Mi querido Nathaniel»; ella nunca le llamaba Nat. Si alguien alguna vez leía una carta de su madre, estaba seguro de que no tardaría en saber todo lo necesario sobre ella. Pulcra, precisa, informativa, solícita, aunque de un modo u otro transmitía la impresión de que llegaría tarde a su próxima cita. Siempre acababa con las mismas palabras: «Tengo que dejarte, cariños, mamá». La única noticia que le ofrecía esta vez era el ascenso de su padre a director regional; esto significaba que ya no tendría que pasarse horas en la carretera, sino que en el futuro trabajaría en Hartford.

«Papá está encantado con el ascenso y el aumento de sueldo, cosa que nos permitirá comprar un segundo coche. Sin embargo, comienza a echar de menos el contacto personal con los clientes».

Nat comió un par de cucharadas de copos antes de abrir la carta de New Haven. La misiva de Tom estaba mecanografiada y presentaba algunos errores de ortografía que probablemente se debían al entusiasmo a la hora de describir su victoria electoral. Con su habitual sinceridad, Tom informaba que había ganado solo porque su oponente había dado un apasionado discurso en defensa de la participación norteamericana en la guerra de Vietnam, cosa que no había ayudado a su causa cuando llegó la hora de ir a las urnas. A Nat le agradó la descripción que hacía de Fletcher Davenport y comprendió que quizá hubiese sido él su oponente de haber estado en Yale. Mordió la tostada mientras continuaba con la lectura: «Lamenté mucho enterarme de la ruptura con Rebecca. ¿Es definitiva?». Nat dejó la carta a un lado sin tener clara la respuesta a la pregunta, aunque se daba cuenta de que su amigo no se sentiría sorprendido en cuanto supiera que Ralph Elliot estaba implicado.

Untó de mantequilla la segunda tostada y, por un momento, consideró si todavía era posible una reconciliación, pero inmediatamente volvió al mundo real. Después de todo, mantenía el plan de ingresar en Yale el curso siguiente.

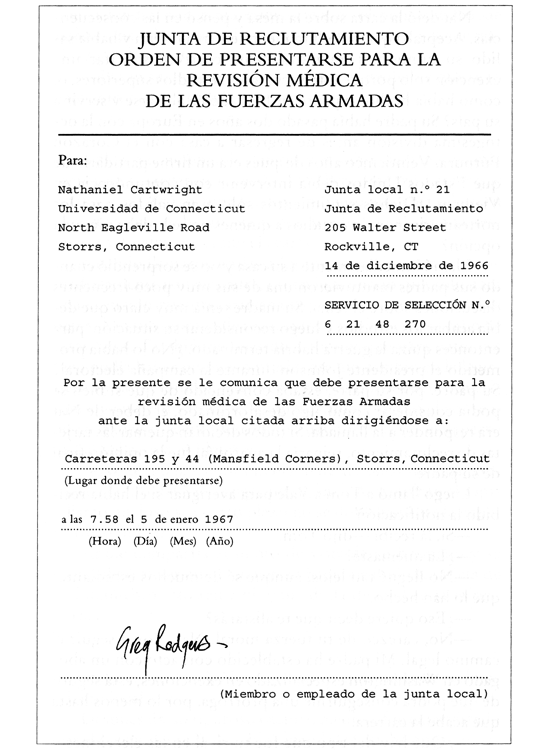

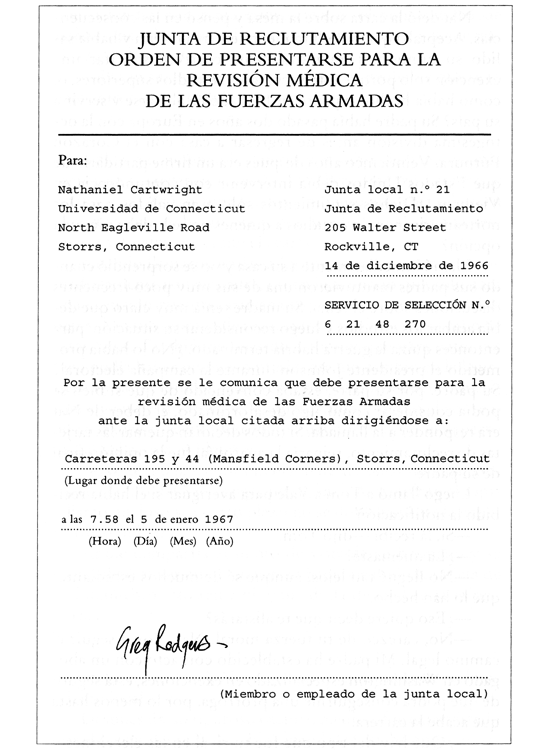

Finalmente Nat se ocupó de la tercera carta y decidió que pasaría por el banco para ingresar el cheque antes de la primera clase; a diferencia de algunos de sus compañeros, no podía permitirse el lujo de esperar hasta el último momento para cobrar su magra asignación. Abrió el sobre, y para su gran sorpresa descubrió que no se trataba del cheque sino que era una carta. Desplegó la hoja y cuando la leyó se quedó de piedra.

Nat dejó la carta sobre la mesa y pensó en las consecuencias. Aceptaba que el reclutamiento era una lotería y había salido su número. ¿Era moralmente correcto solicitar una exención solo porque estaba cursando estudios superiores, o, como había hecho su padre en 1942, debía alistarse y servir a su país? Su padre había pasado dos años en Europa con la octogésima división antes de regresar a casa con el Corazón Púrpura. Veinticinco años después era un firme partidario de que Estados Unidos debía intervenir con contundencia en Vietnam. ¿Dichos sentimientos solo eran válidos para los norteamericanos sin estudios a quienes no se le daba ninguna opción?

Llamó inmediatamente a su casa y no se sorprendió cuando sus padres mantuvieron una de sus muy poco frecuentes discusiones sobre el tema. Su madre tenía muy claro que debía acabar los estudios y luego reconsiderar su situación; para entonces quizá la guerra habría terminado. ¿No lo había prometido el presidente Johnson durante la campaña electoral? Su padre, por su parte, estaba convencido de que si bien se podía considerar como algo desafortunado, el deber de Nat era responder a la llamada. Si todos decidían quemar las tarjetas de reclutamiento, reinaría la anarquía, fue la opinión final de su padre.

Luego llamó a Tom a Yale para averiguar si él había recibido la notificación.

—Sí, la recibí —dijo Tom.

—¿La quemaste?

—No llegué tan lejos, aunque sé de muchos estudiantes que lo han hecho.

—¿Eso quiere decir que te alistarás?

—No, carezco de tu fuerza moral, Nat. Voy a seguir el camino legal. Mi padre ha establecido contacto con un abogado en Washington especializado en exenciones; está seguro de que podrá conseguirme una prórroga, por lo menos hasta que acabe la carrera.

—¿Qué hay del tipo que fue tu rival en las elecciones y que defendió con tanta convicción la responsabilidad de nuestro país hacia aquellos «que desean vivir en democracia»? ¿Cuál ha sido su decisión?

—No lo sé, pero si lo han llamado, es probable que te lo encuentres en primera línea.

A medida que pasaban los meses y el sobre de papel manila seguía sin aparecer en su casilla, Fletcher comenzó a creer que estaba entre los afortunados cuyo número no había salido en el sorteo. Sin embargo, ya había decidido cuál sería la respuesta si finalmente recibía la carta.

Cuando llamaron a filas a Jimmy, su amigo consultó inmediatamente con su padre, quien le aconsejó que solicitara una exención mientras cursaba sus estudios, pero que debía dejar clara su voluntad de reconsiderar su situación al cabo de unos años. También le recordó a Jimmy que para entonces bien podía haber un nuevo presidente, un cambio en la legislación y la posibilidad muy verosímil de que los norteamericanos ya no estuviesen en Vietnam. Jimmy siguió el consejo de su padre y acabó derrotado cuando discutió el aspecto moral del caso con Fletcher.

—No tengo la menor intención de arriesgar mi vida contra el ejército del Vietcong, que, al final, sucumbirán al capitalismo, incluso si a corto plazo no se doblegan ante la superioridad militar.

Annie compartía el punto de vista de su hermano y se tranquilizó al ver que Fletcher no había recibido la tarjeta de reclutamiento. No tenía ninguna duda de cuál sería la respuesta.

El 5 de enero de 1967, Nat se presentó en la junta de reclutamiento local.

Después de un riguroso examen médico, fue entrevistado por el comandante Willis. El comandante estaba impresionado; después de pasar toda una mañana con jóvenes que pretextaban mil y una razones por las que debía declararlos ineptos para el servicio, aquí tenía uno con una calificación de 9,2 en el examen físico previo. Por la tarde, hizo la prueba de clasificación general y sacó una nota de 9,7.

A la noche siguiente, junto con otros cincuenta reclutas, Nat subió a un autocar con destino a New Jersey. Durante el lento e interminable viaje a través de los estados, Nat se entretuvo jugando con los pequeños recipientes de plástico en los que había comido, antes de sumirse en un sueño intranquilo.

El autocar llegó a Fort Dix de madrugada. Los reclutas se apearon del vehículo en medio de los gritos de los encargados de la tropa. Los llevaron rápidamente hasta unos alojamientos prefabricados y luego los dejaron dormir durante un par de horas.

Nat se levantó a la mañana siguiente —no le dieron otra opción— a las cinco, y después de que lo raparan, le entregaron la ropa de faena. A continuación ordenaron a los cincuenta nuevos reclutas que escribieran una carta a sus padres y devolvieran sus prendas civiles y todas las demás pertenencias a sus casas.

Después de esto, Nat fue entrevistado por el especialista de cuarta clase Jackson, quien, tras consultar la documentación, solo le formuló una pregunta.

—¿Eres consciente, Cartwright, de que podrías haber solicitado la exención?

—Sí, señor.

El especialista Jackson enarcó una ceja.

—¿Has tomado la decisión de no hacerlo después de ser asesorado?

—No necesité que nadie me asesorara, señor.

—De acuerdo, estoy seguro de que querrás presentar la solicitud de ingreso en la academia de oficiales en cuanto acabes con el entrenamiento básico, soldado Cartwright. —Guardó silencio un momento—. Lo consiguen dos de cada cincuenta, así que no te hagas muchas ilusiones. Por cierto, no me llames señor. Ya vale con especialista de cuarta clase.

Después de años de participar en las carreras de campo a través, Nat se consideraba en una excelente forma física, pero muy pronto descubrió que el ejército daba un significado muy diferente a la palabra entrenamiento, que no aparecía explicado en el Webster’s. En cuanto a la otra palabra —básico—, todo era básico: la comida, la ropa, la calefacción y sobre todo la cama donde se suponía que debía dormir. Nat llegó a la conclusión de que el ejército importaba los colchones directamente de Vietnam del Norte, para que pasaran por los mismos sufrimientos que el enemigo.

Durante las ocho semanas siguientes se levantó todas las mañanas a las cinco, se duchaba con agua fría —caliente era un vocablo desconocido en el léxico militar—, se vestía, desayunaba y tenía las prendas correctamente ordenadas a los pies de la cama antes de formar a las seis en el patio de armas con todos los demás integrantes del segundo pelotón de la compañía Alfa.

La primera persona que se dirigía a él por la mañana era el sargento mayor Al Quamo, siempre tan impecable que Nat no dudaba que se levantaba a las cuatro para plancharse el uniforme. Si Nat intentaba hablar con cualquiera durante las catorce horas siguientes, Quamo quería saber quién era y por qué. Aunque el sargento mayor tenía la misma estatura que Nat, ahí se acababa cualquier parecido. Nat nunca tenía tiempo para contar las medallas del sargento.

—Soy vuestra madre, vuestro padre y vuestro mejor amigo —vociferaba a todo pulmón—. ¿Está claro?

—Sí, señor —gritaban los treinta y seis novatos del segundo pelotón—. Es nuestra madre, nuestro padre y nuestro mejor amigo, señor.

La mayoría del pelotón había solicitado la exención sin conseguirla. Muchos de ellos consideraban que Nat estaba loco al presentarse voluntario y tardaron varias semanas en cambiar la opinión que tenían del muchacho de Cromwell. Mucho antes de que acabaran la etapa del entrenamiento básico, Nat se había convertido en el consejero del pelotón, el escriba y confidente. Incluso le enseñó a leer a un par de reclutas. Prefirió no contarle a su madre lo que ellos le habían enseñado a cambio.

Al final de los dos meses, Nat era el primero en todo lo relacionado con la escritura. También sorprendió a sus compañeros al derrotarlos a todos en la carrera a campo través y aunque nunca había disparado un arma antes del entrenamiento básico, superó incluso a los muchachos de Queens en el manejo de la ametralladora M60 y el lanzagranadas M70. Ellos tenían más práctica con las armas cortas.

Quamo no tardó ocho semanas en cambiar de opinión en lo referente al ingreso de Nat en la escuela de oficiales. A diferencia de la mayoría de los «zánganos» que enviaban a Vietnam, vio que Nat era un líder nato.

—Te lo advierto —le dijo a Nat—, un subteniente de pacotilla tiene las mismas probabilidades que un soldado raso de que le vuelen el culo, porque hay una cosa muy clara: el Vietcong no conoce la diferencia.

El sargento no se había equivocado. Solo dos reclutas fueron seleccionados para ir a Fort Benning. El otro era un estudiante universitario del tercer pelotón llamado Dick Tyler.

La principal actividad al aire libre durante las tres primeras semanas en Fort Benning la desarrolló junto a los cascos negros. Los instructores paracaidistas se ocuparon de enseñarles a los nuevos reclutas las técnicas de aterrizaje, primero desde lo alto de una pared de diez metros y luego desde la temida torre de cien metros de altura. De los doscientos soldados que habían comenzado el curso, menos de un centenar pasaron a la siguiente etapa. Nat estuvo entre los diez escogidos para llevar el casco blanco durante la semana de saltos. Quince saltos más tarde, fue su turno de recibir las alas de plata de los paracaidistas que llevaría prendidas en la camisa.

Cuando Nat regresó a casa para disfrutar de una semana de permiso, su madre apenas reconoció al chico que se había despedido de ella tres meses antes. Se había convertido en todo un hombre, tres centímetros más alto y cinco kilos menos, con un corte de pelo que le recordó a su padre los años pasados en Italia.

Acabado el permiso, Nat volvió a Fort Benning, se calzó una vez más las brillantes botas Corcoran, se echó el macuto al hombro y abandonó la escuela de paracaidismo para ir al otro lado de la carretera.

Allí comenzó su preparación como oficial de infantería. Si bien tenía que levantarse a la misma hora todas las mañanas, entonces pasaba mucho más tiempo en el aula para estudiar la historia militar, la interpretación de mapas y tácticas y estrategias de mando, junto con otros setenta futuros oficiales que se estaban preparando para ir a Vietnam. La única estadística que nadie citaba era que más de la mitad de ellos volvería metido en una bolsa para cadáveres.

—Joanna tendrá que enfrentarse a una comisión disciplinaria —le dijo Jimmy mientras se sentaba a los pies de la cama de Fletcher—. Cuando tendría que ser yo quien se enfrentara a la furia del comité de ética —añadió.

Fletcher intentó calmar a su amigo, porque nunca lo había visto enfadado hasta tales extremos.

—¿Por qué no comprenden que no es un delito enamorarse? —gritó Jimmy.

—Creo que si lo pensaras un poco verías que les preocupan mucho más las consecuencias si ocurriera a la inversa —señaló Fletcher.

—¿A qué te refieres? —preguntó Jimmy, muy atento.

—Sencillamente a que a la administración le preocupa mucho que los profesores se aprovechen de su posición para ligar con las alumnas.

—¿Es que no son capaces de entender que lo nuestro es sincero? —replicó Jimmy—. Cualquiera puede ver que adoro a Joanna y que ella corresponde a mis sentimientos.

—Quizá hubiesen hecho la vista gorda en tu caso si ambos hubieseis sido más discretos.

—Creía que tú más que cualquier otro respetaría a Joanna por su decisión de no andar con subterfugios.

—La respeto, pero no les ha dejado a las autoridades otra opción que responder a esa sinceridad, a la vista de las normas universitarias.

—Entonces es necesario que cambien las normas. Joanna cree que, como profesora, no tiene que ocultar sus verdaderos sentimientos. Quiere asegurarse de que la próxima generación nunca tenga que pasar por la misma situación.

—Jimmy, no estoy en desacuerdo contigo y conociendo a Joanna, no dudo que habrá analizado cuidadosamente las normas, y que debe de tener una opinión bien fundada de la importancia de la norma diecisiete b.

—Por supuesto que sí, pero Joanna no quiere que formalicemos nuestras relaciones, solo para que la junta se despreocupe del tema.

—Menuda mujer a la que se te ocurrió decirle que le llevarías los libros.

—No me lo recuerdes —replicó Jimmy—. Aunque no te lo creas, los alumnos la vitorean al principio y al final de cada una de sus clases.

—¿Cuándo se reúne el comité de ética para tomar la decisión?

—El miércoles a las diez. Los periodistas se lo pasarán en grande. Solo lamento que mi padre tenga que presentarse a la reelección en otoño.

—Yo no me preocuparía por tu padre. Estoy seguro de que encontrará la manera de utilizar todo este asunto en su beneficio.

Nat nunca había imaginado que tendría la ocasión de hablar con su comandante en jefe, y no lo hubiese hecho de no haber sido porque su madre aparcó el coche en la plaza del coronel. En cuanto el padre de Nat vio el cartel con la palabra COMANDANTE le aconsejó que diera marcha atrás inmediatamente. Susan realizó la maniobra sin mirar por el espejo retrovisor y colisionó con el jeep del coronel Tremlett, que llegaba en ese momento.

—Oh, Dios —exclamó Nat, que se apeó del coche en el acto.

—Yo no llegaría tan alto —dijo Tremlett—. Me conformo con coronel.

Nat saludó mientras su padre aprovechaba para mirar subrepticiamente las condecoraciones del comandante.

—Tuvimos que servir juntos —comentó al ver una cinta roja y verde entre las medallas. El coronel, que inspeccionaba la abolladura en el parachoques lo miró—. Estuve en Italia con la octogésima —le explicó el padre de Nat.

—Pues espero que maniobrara los Sherman mucho mejor que como conduce un coche —manifestó el coronel. Los dos hombres se estrecharon las manos. Michael no mencionó que era su esposa quien conducía el coche. Tremlett miró a Nat—. Cartwright, ¿no es así?

—Sí, señor —contestó Nat, sorprendido de que el comandante supiera su nombre.

—Su hijo parece estar destinado a ser el primero de su curso cuando acaben la próxima semana —le comentó Tremlett al padre de Nat—. Quizá tenga un destino para él —añadió sin dar más explicaciones—. Preséntese en mi despacho mañana por la mañana a las ocho, Cartwright. —El coronel le sonrió a la madre de Nat y volvió a estrechar la mano de Michael, antes de mirar de nuevo a Nat—. Si cuando me marche esta noche, Cartwright, veo la más mínima marca en el parachoques, ya se puede olvidar de su próximo permiso. —El coronel le dedicó un guiño a la madre de Nat mientras el muchacho le saludaba.

Nat se pasó la tarde de rodillas con un martillo y un bote de pintura caqui.

A la mañana siguiente, Nat se presentó en el despacho del coronel a las ocho menos cuarto y se sorprendió cuando le hicieron pasar inmediatamente a su presencia. El comandante le señaló una silla delante de su mesa escritorio.

—Así que se presentó voluntario y le aceptaron, Nat —fueron las primeras palabras del coronel cuando echó una ojeada a su expediente—. ¿Qué ha pensado para el futuro?

Nat miró al coronel Tremlett, un hombre con cinco hileras de condecoraciones en la pechera. Había estado en Italia y Corea y hacía poco que había regresado de una temporada de servicio en Vietnam. Le habían puesto el apodo de Terrier, porque le gustaba tanto acercarse al enemigo que hubiese podido morderle los tobillos. El joven respondió a la pregunta en el acto.

—Espero estar entre aquellos destinados a Vietnam, señor.

—No es necesario que sirva en el sector asiático —dijo el comandante—. Ya ha demostrado su valía y hay otros destinos que le puedo recomendar, desde Berlín a Washington, de forma tal que cuando finalice los dos años de servicio pueda regresar a la universidad.

—Eso echaría por tierra el propósito, ¿no es así, señor?

—Algo que casi nunca se hace es enviar a un oficial que no sea de carrera a Vietnam —manifestó el coronel—, sobre todo a alguien con sus méritos.

—Entonces quizá haya llegado el momento de cambiar la costumbre. Después de todo, usted mismo no ha dejado de repetirnos que esa es la base del liderazgo.

—¿Cuál sería su respuesta si le pidiera que completase su período de servicio como oficial de mi plana mayor? Así podría ayudarme en la academia con los nuevos alumnos.

—¿Para que ellos sí vayan a Vietnam a que los maten? —Nat miró a su comandante en jefe y en el acto lamentó haberse pasado de la raya.

—¿Sabe quién fue la última persona que se sentó en esa misma silla y me dijo que estaba absolutamente decidido a ir a Vietnam y que nada que yo pudiera decir le haría cambiar de opinión?

—No, señor.

—Mi hijo, Daniel —dijo Tremlett—, y en aquella ocasión no tuve otro remedio que aceptarlo. —El coronel guardó silencio y miró la foto que tenía en la mesa que Nat no podía ver—. Sobrevivió once días.

PROFESORA SEDUCE AL HIJO DE UN SENADOR, proclamaba el titular de primera plana del New Haven Register.

—Eso es una condenada mentira —afirmó Jimmy.

—¿A qué te refieres? —preguntó Fletcher.

—Fui yo quien la sedujo a ella.

Fletcher se echó a reír y luego continuó con la lectura de la noticia:

Joanna Palmer, profesora de historia europea en Yale, ha visto rescindido su contrato por decisión del comité de ética de la universidad, después de que la profesora admitiera que mantenía una relación sentimental con James Gates, uno de sus alumnos del primer curso durante los últimos seis meses. El señor Gates es hijo del senador Gates. Anoche, desde su casa en East Hartford…

—¿Cómo se lo ha tomado tu padre?

—Me dijo que ganará las elecciones de calle. Los grupos proderechos femeninos respaldan a Joanna y todos los hombres creen que soy el tío con más suerte desde Dustin Hoffman en El graduado. Papá también cree que al comité no le quedará otra opción que rectificar la decisión mucho antes de que acabe el curso.

—¿Qué pasará si no lo hacen? —preguntó Fletcher—. ¿Qué posibilidades tiene Joanna de que le ofrezcan otro empleo?

—Ese es el menor de sus problemas, porque el teléfono no ha dejado de sonar desde que el comité anunció su decisión. Tanto Radcliffe, donde se licenció, como Columbia, donde hizo la tesis doctoral, le han ofrecido un empleo, y eso antes de que la encuesta de opinión realizada por Today Show mostrara que el ochenta y dos por ciento de los telespectadores creían que debían rectificar.

—¿Qué se propone hacer ahora?

—Apelará y me juego lo que quieras a que el comité no podrá pasar por alto la opinión pública.

—¿Cómo quedas tú en todo este baile?

—Yo insisto en casarme con Joanna, pero no quiere ni oír hablar del tema hasta que no se conozca el resultado de la apelación. Se niega a formalizar nuestra relación ante la posibilidad de que eso influya al comité a su favor. Está decidida a ganar el caso por sus propios méritos, no echando mano de la sensiblería.

—La verdad es que te has enamorado de una mujer notable.

—Estoy absolutamente de acuerdo y eso que tú no sabes ni la mitad.