3.1. ¿TIENES ESPÍRITU DE PERRO O DE LOBO?

La política del Parque Nacional de Yellowstone respecto a los lobos a principios del siglo XX era clara: matarlos a todos. Eran un incordio para los ganaderos y una supuesta amenaza para la población. Fueron definitivamente exterminados a mediados de la década de 1930, tal cual Más tarde, cuando el lobo fue catalogado como especie amenazada de extinción, surgió entre las autoridades estadounidenses la idea de repoblar Yellowstone. Bajo la supervisión de Douglas Smith, uno de los principales biólogos de lobos que existen, en 1995 se reintrodujeron en el parque 31 ejemplares originales de Canadá. Ahora constituyen una población estable y completamente recuperada de casi 200 individuos.

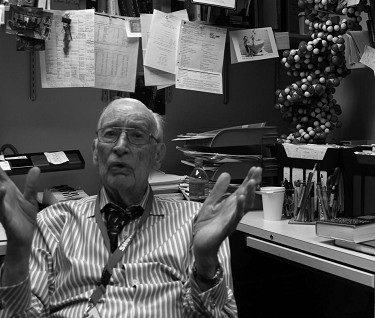

Douglas Smith ha estado siguiéndolos y estudiándolos durante todo este tiempo. «Lo mío no es un trabajo, sino un estilo de vida. Estudiar lobos es una fascinación científica y personal», me dijo durante nuestro encuentro en el parque. A pesar del aspecto feroz y encarnizado de los lobos, Dough aseguró que lo más sorprendente es cómo cuidan y educan a las crías. «Son los mejores padres que existen, mejores que yo mismo. Y tienen un sistema de enseñanza muy sofisticado». Cuando le pregunté por los motivos últimos tras la preservación de los lobos en Yellowstone habló de ética: «No tenemos ningún derecho a ser la especie dominante y eliminar lo que nos moleste», y de su valor en el ecosistema: «Yellowstone ahora tiene una fauna más equilibrada. Los alces eran la especie dominante con diferencia. Con la introducción de los lobos, su número se ha reducido, y esto ha permitido la proliferación de otros animales. Ahora el entorno es más rico y diverso».

Pasar la mañana con Douglas Smith hablando de lobos fue un rascar donde no pica interesantísimo, pero verlos por la tarde acompañando al ranger Rick McIntyre durante su exploración diaria, una experiencia memorable. Rick llevaba treinta y cinco años siguiendo lobos, primero en Alaska y luego en Yellowstone. Lo que más le impacta es también la combinación entre extrema amistad dentro del grupo, y la ferocidad con los invasores. «Son como un equipo de fútbol —dice—. Forman grupos muy bien cohesionados. Se cuidan muchísimo entre ellos, cooperan con fines comunes… y defienden su territorio con una agresividad brutal contra otros grupos. Su mayor causa de mortalidad es por ataques propios». Rick todavía se siente perplejo con la conducta social tan elaborada que tienen «Esta misma mañana una manada aceptó a un individuo que venía de un clan diferente. Pero ese mismo grupo había matado a un intruso dos meses antes. Queremos entender por qué aceptan a algunos foráneos y matan a otros». Rick observa muchas similitudes entre el comportamiento de los lobos y los humanos. Pero, sobre todo, cuenta historias.

Historia n.° 1: La ternura de Wolf-21

«El lobo más famoso que tuvimos en Yellowstone se llamaba Wolf-21. Era un macho alfa enorme, el lobo más fuerte del parque. Era un cazador excelente, y podía luchar contra varios lobos a la vez. Un día, él solo derrotó a cinco lobos que intentaban invadir su territorio. Pero cuando estaba con su familia y luchaba con sus hijos u otros machos del grupo, fingía que lo derrotaban. Se dejaba ganar como forma de aprendizaje y cohesión social. Era tan poderoso que no necesitaba imponer su respeto».

Historia n.° 2: Rebelión en la granja

«Por otra parte, varios años atrás teníamos a una hembra alfa muy agresiva con el resto de las hembras del grupo. Era extremada e innecesariamente agresiva, incluso con su madre y sus hermanas. Pensamos que era porque llegó a ser una hembra alfa muy joven, y sentía cierta inseguridad en su posición, pero quién sabe. El hecho es que al ser una hembra alfa las otras se mantenían sumisas y no se rebelaban contra sus injustificados ataques. Hasta un día en que su hermana se atrevió a enfrentarse a ella. Entonces sucedió algo inusitado. De repente, todas las otras hembras, que nunca habían mostrado ningún rechazo, se unieron al ataque y la mataron. Fue una reacción contra el poder injusto, una verdadera revolución».

Historia n.° 3: ¿Eres perro o lobo?

Un lobo estaba pasando por malos momentos. Era invierno y hacía frío, humedad, y no había comido en bastante tiempo. Un día especialmente duro se cruzó con un perro gordito, satisfecho, y la mar de feliz, y empezaron a hablar. El lobo le preguntó cómo era que le iba tan bien, y el perro le explicó que su amo le alimentaba cada día, le llevaba al veterinario, le daba cobijo… era una vida muy confortable, «¡Deberías encontrar un amo que te cuide!», recomendó el perro al lobo. «Oye, pues sí parece buena idea. Lo voy a hacer», contestó el deteriorado lobo. Pero entonces vio algo alrededor del cuello del perro y le preguntó: «¿Qué es eso?». «Es mi collar, donde mi amo engancha la cadena y me dirige por donde quiere. Forma parte del trato». El lobo no dudó ni un instante: «Quédate con tu amo. ¡Mi espíritu es libre! No quiero saber nada más». Y se marchó.

¿Os sentís más perros o lobos? Un apunte antes de contestar: Dough Smith explicaba orgulloso que la esperanza de vida de un lobo en Yellowstone es considerablemente alta: cuatro años. Uno de cada cinco lobos no supera el durísimo invierno en Montana, o las encarnizadas luchas entre grupos. Pero sí son libres.

3.2. NO HAY MOMENTO MALO PARA HACER ALGO BUENO

La historia que a continuación os cuento concluye con una de las reflexiones que más me ha impactado en los últimos años, y que revivo cada vez que oigo la palabra crisis, contención de gastos, y estancamiento de proyectos «no prioritarios».

El radiólogo argelino Elias Zerhouni llegó a Estados Unidos a los veinticuatro años para incorporarse a la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Su carrera ascendente le llevó a ser vicerrector de dicha universidad y miembro de diversos comités científicos estadounidenses, hasta que en 2002 George W Bush le nombró director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), la institución del gobierno de Estados Unidos encargada de gestionar los más de 30.000 millones de dólares que se dedican a la investigación científica en biomedicina.

Uno de los primeros proyectos que planteó Elias Zerhouni al poco tiempo de llegar a los NIH fue el Roadmap, una ambiciosa e innovadora iniciativa que pretendía crear herramientas para modernizar el sistema de investigación básica, acelerar su transición hacia terapias para pacientes, financiar proyectos pioneros, y estimular la creación de nuevos modelos de grupos de trabajo y formas de investigación. En definitiva, se trataba de rediseñar ciertos aspectos de la investigación clínica y adaptarlos a los recientes cambios de la biomedicina Parecía un gran plan, pero encontró cierta resistencia.

Los temores llegaban por el desequilibrio que podían provocar los altibajos presupuestarios de los NIH: durante la época de Bill Clinton se aprobó un plan para doblar el presupuesto de los NIH entre 1997 y 2003. Este empuje económico hizo que se crearan nuevos grupos de investigación, se contratara más personal, se empezaran a financiar nuevos proyectos, una estructura que con la llegada del presidente Bush, la guerra de Irak y los recortes presupuestarios, iba a ser difícil de mantener. En esos momentos todo indicaba (y así ocurrió) que a partir de 2003 el presupuesto de los NIH iba a ser plano: tras haberse duplicado durante un período de seis años, no se esperaba crecimiento en los siguientes. Por eso cuando Elias Zerhouni planteó su ambicioso Roadmap, a pesar de que todo el mundo lo consideró una excelente iniciativa, algunos le dijeron que no era el momento adecuado. No hizo caso y se salió con la suya, convirtiendo la implantación del Roadmap en el mayor logro conseguido durante su mandato.

En septiembre de 2008 el doctor Zerhouni anunció que iba a dejar la dirección de los NIH, en la típica renuncia previa a las elecciones de los cargos nombrados directamente por el presidente. Como trabajador de los NIH que era en esos momentos, tuve la oportunidad de asistir a la fiesta de despedida en su honor que se celebró el 30 de octubre de ese año. En ella, un conferenciante rememoró el planteamiento simple pero incontestable con el que Elias Zerhouni había convencido a todos los que albergaban dudas sobre el Roadmap. Se ve que en medio de una de las reuniones más importantes espetó la frase: «There is no wrong time to do the right thing» («No hay momento malo para hacer algo bueno»).

«No hay momento malo para hacer algo bueno». «No hay momento malo para hacer algo bueno», una máxima solemne y aplicable en un sentido tan amplio, incluso en el ámbito personal, que merece la pena transmitirla intacta para la libre reflexión.

3.3. ¿CÓMO VAMOS A PARAR? ¡ES EXCITANTE!

Estábamos David y yo un domingo de enero de 2009 en la terraza del bar Marvin’s, intercambiamos miradas con un grupo de tres chicas, y decidimos no tardar en acercarnos más de esos dos minutos superados los cuales ya has perdido el efecto sorpresa y no tienes nada que hacer. En Estados Unidos, tras los saludos de rigor, y como si esto fuera lo que te define como persona, la segunda pregunta después de cuál es tu nombre siempre suele ser a qué te dedicas. Y yo, convencido de la capacidad de la ciencia para despertar todo tipo de interés, respondí que me dedicaba a escribir historias con trasfondo científico. Entonces una de las tres chicas dijo: «Pues deberías conocer a mi abuelo». «¿Quién es tu abuelo?». «Dicen que es la persona que más merece el Nobel de los que no lo tienen». La frase sonaba prometedora, pero la que me hizo olvidar de repente la motivación inicial del encuentro fue: «Tiene noventa y seis años, y todavía acude a diario a su laboratorio de Harvard. La investigación y la biología son la pasión de su vida». Lo primero es lo primero. Luego haría caso a su amiga Erin, que me miraba de reojo, pero libretita y boli en mano empecé a preguntar y tomar datos sobre qué hacía y cómo contactar con ese personaje que, en palabras de su nieta, había descubierto «algo» muy importante sobre el ADN.

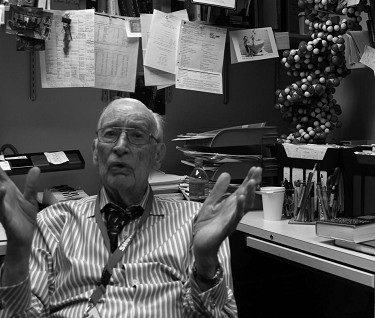

Aprovechando un viaje a Boston, a las dos semanas estaba sentado frente a Paul Zamecnik en su despacho del Massachusetts General Hospital, y ya había averiguado que era uno de los biólogos moleculares más reconocidos del siglo XX por haber sido el codescubridor del ARN de transferencia a finales de la década de 1950 y haber propuesto en la de 1970 algo llamado terapia antisentido: si sabes que hay un gen defectuoso, puedes inactivarlo diseñando una molécula de ARN que se enganche específicamente al ARN mensajero producido por dicho gen, y bloquearlo. Inicialmente su idea fue acogida con escepticismo, pero en la actualidad ya hay varios fármacos inspirados en este concepto.

Pero al tener frente a mí a un investigador que ya había cumplido los cuarenta cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN, mi interés inicial se dirigía a preguntarle cómo vivió él esa revolución Entonces se levantó, cogió el clásico libro The Eighth Doy of Creation sobre la historia de la biología molecular en las trepidantes décadas de 1960 y 1970, y me hizo leer un párrafo en el que él mismo relataba su encuentro con James Watson en verano de 1954: «Miré la joven cara del doctor Watson por encima de su jersey blanco irlandés, después a su modelo de ADN de doble cadena, y le pregunté cómo las instrucciones del ADN se transformaban en una secuencia de proteínas. ¿Se copiaban directamente como si fuera una plantilla?, ¿o servía para generar un ARN? Lo segundo parecía probable, pero no teníamos ninguna respuesta. ¿Cómo se desenrollaba esta complicada doble hélice? Watson sonrió mostrando inseguridad. Existía un abismo entre el ADN y la síntesis de proteínas».

Recalcó que justo ése era el gran misterio de la época, y fue su propia obsesión científica, que pocos años después contribuiría a cerrar con el descubrimiento de una molécula llamada ARN de transferencia (ARNt), cuya misión es transportar los aminoácidos a los ribosomas, los orgánulos celulares donde se fabrican las proteínas.

Estábamos hablando de ello cuando alguien llamó a la puerta y entregó a Zamecnik una caja de unos 20 x 30 centímetros. Paul Zamecnik leyó la etiqueta, y de repente exclamó: «¡Ya han llegado!» Se giró hacia mí sonriente e ilusionado y me dijo: «Estas células son muy especiales, son células humanas de un paciente con fibrosis quística y cáncer de páncreas. ¿Sabes? De los 3.000 millones de pares de bases que tiene el genoma humano, a estas células les falta un fragmento de TTT en un gen específico. Esa mutación es la que causa el 75 por ciento de los casos de fibrosis quística. Estamos viendo si podemos repararla utilizando un ARN mensajero que inserte UUU en la cadena complementaria, y luego las sustituya por CCC con unas enzimas especiales. ¡Es un trabajo precioso!»

Me dejó impresionado. Con el tono más respetuoso que pude expresar, le pregunté qué le motivaba a seguir investigando con tal pasión a su avanzada edad. Me miró como si hubiera preguntado algo muy extraño, como si la respuesta fuera del todo obvia, y contestó entrecortado: «Bueno, es muy estimulante. Nosotros creemos que puede haber una relación entre la fibrosis quística y el cáncer de páncreas, y que quizá haya un virus implicado, nadie más está haciendo esto. Es como un misterio, y solucionarlo podría ayudar a mucha gente. Además, este campo de la biología molecular avanza a un ritmo tan frenético que siempre te mantiene expectante. Todavía recuerdo, hace ya muchos años, cuando conseguimos insertar un pedacito de gen humano en una bacteria, y más tarde en el núcleo de una célula animal. En esos momentos se acercaba la fecha de mi teórica jubilación, pero ¿¿cómo vas a parar entonces?? ¡Las posibilidades que se abrían eran excitantes!»

Qué tremendo mensaje. Paul Zamecnik falleció ocho meses después a causa de un cáncer que no logró apartarle del laboratorio hasta pocos días antes de su muerte. Escuché de nuevo la grabación de nuestra entrevista, y recogí el espíritu de sus palabras como despedida del texto que le dediqué en el blog: «Pocas cosas avanzan tan rápido a lo largo de una vida como el conocimiento científico, ¿cómo vamos a parar? ¡Es excitante!»

3.4. ALGO FALLA…

Me entusiasman los experimentos que te hacen pensar, aquéllos que en el momento más inesperado se apoderan de tu mente y te dejan inquieto, dándole vueltas y vueltas al significado profundo de la resolución que estás tratando de asimilar. Me ocurrió en pleno segundo capítulo del libro Caos, cuando James Gleick utiliza un estudio sencillísimo realizado en la década de 1940 para ilustrar la tendencia que tenemos a mantener una visión «coherente» del mundo, y lo difícil que es advertir las excepciones que deberían forzar a replanteárnosla. Para mí fue revelador.

Unos psicólogos seleccionaron un grupo de voluntarios poco familiarizados con el juego del póquer y les encomendaron una tarea nada complicada: se les irían mostrando las cartas una a una, y ellos tendrían que nombrarlas en voz alta. Parecía simple, pero había un pequeño truco: algunas habían sido retocadas. Por ejemplo, la jota de diamantes era negra en lugar de roja, y un cuatro de picas tenía las picas rojas en lugar de negras. ¿Se darían cuenta los voluntarios de los errores, de que algo fallaba? Los investigadores observaron que cuando las cartas se pasaban muy rápido, la inmensa mayoría de los participantes no apreciaban el cambio de color: ¡As de corazones! ¡Siete de tréboles! ¡Cuatro de picas! ¡Ocho de diamantes!, todo parecía normal; una tarea bastante sencilla. Si las cartas se pasaban un poco más lento, algunos voluntarios decían percibir algo extraño, pero no tenían tiempo suficiente para reflexionar e identificar dónde estaba el «error». Simplemente se quedaban un poco mosqueados. Pero cuando las cartas se mostraban muy despacio, casi todos reconocían perfectamente lo que estaba ocurriendo, y decían: «¡Oye!, este cuatro de picas debería ser negro». Se ve que alguno perdía la orientación y confesaba no estar ya seguro de si las picas eran rojas, negras o se trataba de diamantes, pero con tiempo suficiente para reflexionar, la mayoría distinguían la trampa que nadie había visto cuando las cartas se mostraban a toda velocidad.

Tras leer este experimento, pensé en lo rápido que en ocasiones pasan las cartas en nuestra vida, y me pregunté qué estaba chirriando sin que yo le prestara suficiente atención. Qué cuatro de picas rojas me estaban colando entre tanta sociedad ajetreada.

Enseguida relacioné esta reflexión con el ensayo Desobediencia civil del filósofo Henry David Thoreau, cuyo pueblo natal en Nueva Inglaterra había visitado pocas semanas antes. Thoreau escribió Desobediencia civil tras pasar una noche en la cárcel por negarse a pagar los impuestos. No lo hizo por mezquindad, sino como un acto de rebeldía frente a la guerra de Estados Unidos contra México, y plenamente convencido de que su libertad individual de no participar de ninguna manera en ella debía estar por encima de cualquier imposición del gobierno. El texto de Thoreau es un alegato al inconformismo social, a la desobediencia, a la crítica, a la reivindicación de unos principios propios y, en definitiva, a manifestarse activamente contra aquello que no encaja al observar con detenimiento el paso de las cartas en nuestra vida.

Cualquiera que tenga una mentalidad verdaderamente científica, debe sentirse inspirado por esta actitud irreverente y beligerante de Thoreau, ya que el cuestionamiento constante del conocimiento establecido es lo que ha propiciado las grandes revoluciones intelectuales de la historia.

El gran filósofo de la ciencia Thomas Kuhn utilizó el ejemplo de las cartas para analizar cómo reaccionan los científicos al encontrar excepciones e incongruencias en sus experimentos. Kuhn escribió: «En condiciones normales el investigador no es un innovador, sino una persona que soluciona puzzles, y los puzzles en los que se concentra son sólo aquéllos que puede plantear y resolver dentro de la tradición científica existente». Kuhn se refiere a que el científico suele hacer experimentos para intentar demostrar una hipótesis que ya tiene en mente, y si cierto resultado no termina de cuadrar, resulta más habitual presumir un pequeño error metodológico en lugar de cuestionar todo el consenso que lo envuelve. Un cuatro de picas rojo puede pasar inadvertido, o ser visto como un error desconocido irrelevante; pero también como la valiente prueba de que algo falla y que quizá la asunción universal «las picas son negras» es completamente errónea. De esta rebelión ante el paradigma establecido es de donde emanan las verdaderas revoluciones científicas. Sin ella, Einstein nunca hubiera demostrado que el tiempo no siempre pasaba igual de rápido.

Desde finales del siglo XIX algunos aspectos de la física de Newton no encajaban con la electrodinámica de Maxwell. Algo fallaba, pero, sin embargo, ambas se asumían como correctas; terminarlas de encajar era sólo cuestión de tiempo y mejores experimentos. El problema se prolongó hasta que alguien tomó la descarada actitud de pensar que si no concordaban, una de las dos debía estar por fuerza equivocada. «Newton, perdóname», dijo Einstein cuando demostró que el hasta entonces mejor físico de toda la historia estaba equivocado. Einstein transformó nuestra visión del mundo con su teoría de la relatividad gracias a no desmerecer los cuatro de picas rojos.

Como en el primer caso del experimento de las picas rojas, hay situaciones en las que las cartas de la vida nos pasan volando y ni siquiera percibimos que algo en ellas no termina de encajar. Otras veces nos ocurre como en la segunda prueba, cuando las cartas pasan ligeramente menos rápido: vamos siguiendo la inercia y comportándonos como se supone que debemos hacerlo, sin tiempo de meditar, pero alguna vocecita interior nos advierte de que algo chirría; ya sea en nuestra propia vida, en nuestros conocidos, en la sociedad, en las costumbres arraigadas, o en la concepción que tenemos del mundo. En esos momentos puede ser un sano ejercicio intentar ralentizar las cartas de la vida y darnos cuenta de qué nos desorienta cuando contamos con tiempo suficiente de reflexionar. Pero en ocasiones lo más costoso no es descubrir el cuatro de picas rojos, sino esforzarnos en corregir todo lo que chirría aunque nos toque ir a contracorriente y ser civilmente desobedientes. La ciencia de verdad, la revolucionaria, la valiente, no pretende confirmar experimentalmente lo que ya suponemos, sino mostrar en qué andamos equivocados. Larga vida a Thoreau, Walden, la teoría del caos y la rebeldía frente a los cuatro de picas rojos.

3.5. ENAMORADO POR EL EFECTO MARIPOSA

Reconozco mi promiscuidad con los libros de ciencia. Soy muy enamoradizo, pero tras el delirio inicial raramente consigo establecer una relación estable y serena con ellos. No los leo como si fueran una novela. Me salto páginas, a veces capítulos enteros, los maltrato con lápiz e incluso bolígrafo, y tengo varios empezados al mismo tiempo. Releo la introducción y el índice varias veces para intentar asimilar la idea básica que el autor quiere transmitir; pero luego, si los capítulos se van haciendo cada vez más repetitivos y no logran mantener un alto grado de placer, los abandono sin escrúpulos.

Una vez me enamoré locamente de uno que conocí en un encuentro fortuito. Estaba ojeando la sección «libros que cualquier periodista científico debería leer» en la minibiblioteca que teníamos en la oficina del Knight Fellowship, cuando mi ex compañero Ivan Semeniuk se acercó y dijo: «¡Caos! Qué gran libro… ¿no lo has leído? Deberías hacerlo. Es una obra de referencia». ¿Un libro sobre física del caos escrito hace más de veinte años? Lo empecé a leer con cierta reticencia, pero inmediatamente quedé prendado por el excelente contexto histórico y filosófico que le dio al renombrado efecto mariposa, y el nacimiento abrupto de toda una nueva ciencia destinada a romper de manera definitiva con las barreras entre disciplinas, la ilusión determinista de Laplace, y el reduccionismo como forma de comprender la naturaleza.

«El aleteo de una mariposa en Pekín puede generar un tornado en Nueva York.»

Cuando en los años cincuenta el matemático John von Neumann diseñó los primeros ordenadores, el grupo de científicos más entusiasmado en empezar a utilizarlos fueron los meteorólogos. Estaban convencidos de que, con las leyes de la física en la mano, lo único que les faltaba para predecir con exactitud el movimiento de las nubes y saber si a la semana siguiente haría sol o estaría lluvioso era muchísimo más poder de cálculo. Este optimismo surgía de dos asunciones básicas. Una era la visión determinista de los fenómenos físicos: conociendo al detalle las posiciones y los movimientos de todos los elementos que forman parte de un sistema, y las leyes que los afectan, podemos predecir con exactitud su evolución futura. Todos los físicos sabían que en un sistema tan abierto como el clima esto era materialmente imposible. Pero tenían una segunda asunción: los detalles minúsculos tienen relevancia minúscula; un error pequeño en el cálculo inicial sólo implicaba un error pequeño en el resultado final. Al fin y al cabo, eran capaces de predecir con gran precisión el regreso del cometa Halley sin necesidad de afinar a la décima de milímetro su posición actual Dicho de otra manera, si un día invitas a tomar un café a un amigo tu economía global futura no se verá muy afectada; simplemente a final de mes tendrás un euro menos. Se sentían eufóricos; utilizando lápiz y papel, los astrónomos habían estado previendo la aparición de eclipses o tránsitos de Venus con meses de antelación, y ahora ellos, gracias a los ordenadores, iban a hacer lo mismo con las nubes. Su frustración al descubrir que esa tarea iba a convertirse en imposible dio origen a una nueva ciencia llamada teoría del caos.

Edward Lorenz fue uno de los científicos que a principios de la década de 1960 empezó a utilizar ordenadores para intentar desentrañar los misterios de la meteorología. En su despacho del MIT construía modelos matemáticos con ecuaciones en las que relacionaba temperatura, presión, velocidad del viento, humedad, y luego los probaba para ver su precisión e ir ajustando las ecuaciones. Pero un día ocurrió algo totalmente inesperado. Decidió repetir una misma predicción, y por descuido introdujo en un parámetro el valor 0,506 en lugar del 0,506127 que había escrito la primera vez Parecía un detalle insignificante, pero cuando Lorenz regresó de tomar un café y contrastó ambos gráficos que mostraban la evolución del sistema, quedó desconcertado. Las predicciones meteorológicas empezaban idénticas, pero poco a poco se iban diferenciando más y más, hasta ser completamente distintas a las pocas semanas. La alteración de unos insignificantes decimales en los valores iniciales de un sistema atmosférico alteraba de manera drástica las predicciones futuras. Edward Lorenz acababa de destrozar el sueño de sus colegas meteorólogos, al demostrar que el ligerísimo cambio provocado por el aleteo de una mariposa en Pekín podía desembocar en un evento radicalmente imprevisible como un tornado en Nueva York.

Significó un duro golpe inicial a la visión más determinista de la física. Pero la gran contribución de Lorenz no fue establecer que la naturaleza estaba rodeada de caos y desorden, sino continuar investigando hasta descubrir algo muchísimo más sorprendente: en lo más profundo de los sistemas caóticos en realidad se ocultaba cierto tipo de organización De lo más profundo del caos emergía un misterioso orden Éste fue el gran hallazgo, y el verdadero inicio de la teoría del caos, una nueva ciencia dispuesta a descubrir las leyes internas de los sistemas complejos. Lorenz y muchos otros científicos construyeron ecuaciones y herramientas matemáticas inexistentes hasta el momento, con las que se empezaron a encontrar patrones que se repetían en sistemas tan diferentes como la meteorología, la población de las especies, el funcionamiento de las células cardíacas, los mercados bursátiles, todos ellos eran sistemas en apariencia gobernados por el caos y el descontrol, pero al analizarlos detenidamente se podía comprobar que poseían cierta lógica interna y que de ellos emergían una serie de propiedades comunes. Pero emergiendo, ¿de dónde? La aparición espontánea de patrones fue otra de las grandes revoluciones conceptuales del siglo XX. Ponía de manifiesto que la interacción entre todos los constituyentes de un sistema complejo era capaz de generar novedades inexistentes de manera aislada. El todo era mucho más que la suma de las partes, y resurgió el holismo como forma de intentar comprender la naturaleza.

En la actualidad, la apasionante física de la complejidad busca el orden oculto en el caos de sistemas como internet, las interacciones entre genes, el crecimiento de las ciudades, la gestión del tráfico, el desarrollo del lenguaje, la aparición de novedades en el proceso evolutivo, el funcionamiento del cerebro, todo gracias a una ciencia que rompió las barreras entre disciplinas, la fantasía determinista de tantos físicos clásicos, y la visión reduccionista de que un sistema se puede comprender sólo analizando las partes que lo constituyen.

Todavía amo Caos, y recurro a él cuando busco revivir encuentros transgresores.

3.6. SINFONÍA DE LA CIENCIA: INTUICIÓN VERSUS RACIONALIZACIÓN

Es un domingo a media tarde cualquiera, recibes el típico mail de un amigo enviándote un link, lo abres sin grandes expectativas gracias a que tu sabio amigo no te ha explicado su contenido, y descubres un vídeo colgado en YouTube que te deja maravillado: un montaje musical titulado «Sinfonía de la ciencia», que enlaza preciosas frases de grandes divulgadores como Sagan, Dawkins, Feynman, Greene, Hawking. A los nerds eso nos encanta; reconozco que casi me emocioné al escuchar algunas expresiones.

Reacción inmediata: compartirlo enseguida en el blog. Pero entonces pensé: «Ya ves, quizá no hay para tanto. Seguro que muchos ya lo habrán visto, éste no es el estilo del blog, no tengo ningún mensaje propio que añadir, rompe un poco la línea de las últimas semanas, siempre que se me va un poco la pinza alguien protesta, tenía pensado otros temas. Casi mejor lo twitteo, lo cuelgo en Facebook, y suficiente».

Eso hice. Pero camino del cine no dejaba de darle vueltas. Era un ejemplo clarísimo de dilema frente a la toma de decisiones; ¿debería haber hecho caso de mi primera intuición, o del posterior análisis más «racional»?

Dos autores y posiciones diferentes se cruzaban en mis pensamientos. Primero recordé a Malcolm Gladwell y su libro Inteligencia intuitiva: por qué sabemos la verdad en dos segundos. Gladwell es quien mejor ha popularizado el concepto de que debemos atender mucho más a las instrucciones dictadas automáticamente por nuestro cerebro. El subconsciente no emite juicios rápidos al tuntún, sino basados en todas las experiencias y conocimientos que ha ido acumulando durante su aprendizaje, y percepciones subliminales que a tu consciente le pueden pasar por alto. No dejes que razonamientos posteriores te líen y bloqueen Son menos importantes. Si tienes una intuición clara sob re un campo que dominas, ¡síguela!

Pero luego recordé los estudios en economía conductual del psicólogo Dan Ariely, autor de Las trampas del deseo. En él explica los engaños sistemáticos que sufre nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones. La tesis principal es que somos seres irracionales con tendencia a repetir una serie de errores cuando actuamos «sin pensar», guiados por engaños de nuestra percepción. Si somos capaces de reconocer esas artimañas de un cerebro no diseñado para pensar en el futuro y corregirlas, nos equivocaremos menos veces.

Ariely explica muchos efectos perniciosos, pero justo uno de esos efectos es la valoración desmesurada de algo que te ha gustado. En un estudio realizado con gente que iba en busca de pareja a un encuentro de citas rápidas, cuando luego pasaban un test para valorar las personas que les acababan de presentar, solían predecir muy positivamente los aspectos desconocidos de los candidatos que les habían gustado. Aparte de reforzar la idea de que no deberías casarte enamorado/a, quizá este mismo efecto estaba detrás de mi enamoramiento del vídeo.

De alguna forma, ambas posiciones parecían contradecirse. ¿Debería haber seguido el consejo de Gladwell y hacer caso de toda la sabiduría acumulada en mi inconsciente y que se manifestaba en forma de intuiciones?, ¿o confiar en Ariely y contemplar que mi percepción podría estar engañándome?

Hay un término medio, y menos discordancia de la imaginada. La clave es tener en cuenta si eres un experto o no en el campo de la decisión que vas a tomar. Si pudiéramos extraer una regla sería: «Si tienes mucha experiencia, sigue tu instinto. Si no, dale algunas vueltas antes de precipitarte».

Conclusión: llegué a casa por la noche —tras darle la paliza a mi acompañante, que espero no se asustara— decidido a poner a prueba si yo tenía mucho o poco conocimiento sobre mi propio blog.

Sigo sin tener respuesta a ninguna de mis inquietudes. Quizá por lo que dice Richard Feynman en la canción: que resulta más interesante tener interrogantes abiertos. Pero sobre todo porque Dan Ariely también habla de errores de precipitación en expertos con acceso a excelente información, que se dejan llevar por el pánico en los mercados bursátiles, rumores, todo ello estudiado en detalle desde la perspectiva de las finanzas conductuales.

Diría que en el caso concreto del vídeo debería haber seguido a Gladwell y colgarlo sin tanta divagación. Pero como norma general, salvo en situaciones de supervivencia y reproducción, casi me inclino más a dejar reposar los juicios rápidos. Será que, por suerte, todavía falta mucho que aprender de —como expresaba Richard Dawkins— la poesía de la realidad.

3.7. EL CROMOSOMA Y DE JESUCRISTO

Estaba buscando una forma original de felicitar la Navidad de 2009 y recordé una historia rocambolesca que había leído en el libro The Physics of Christianity de Frank Tipler, autor también del punto omega y un físico con gran prestigio académico.

Dejando de lado a los creacionistas que leen la Biblia de manera textual, la mayoría de los creyentes moderados interpretan algunos «milagros» como algo metafórico, una «manera de hablar». La separación de las aguas del Jordán pudo resultar de algún evento geológico, y la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, no hace falta tomársela al pie de la letra; posiblemente no sucedió nada sobrenatural. Lo importante de verdad son las enseñanzas que contienen.

Pero algo delicado ocurre cuando pones en cuestión la virginidad de María. Ahí muchos creyentes —incluso los moderados— se resisten a admitir que se trata de una metáfora y que en realidad María no fue virgen. El gran problema desde el punto de vista científico es que no cuentan con una teoría alternativa que pudiera explicar este hecho de manera natural. Si Jesucristo hubiera sido mujer, podrías pensar que se produjo una partenogénesis (un óvulo de María duplicó su material genético y luego empezó a dividirse como si hubiera estado fecundado). Esto no es tan extraño. Ocurre en muchas especies de invertebrados, incluso en algunas lagartijas, se puede inducir en el laboratorio con óvulos de primates, y bueno, quién sabe, quizá podría haber ocurrido sin enterarnos en algún humano de manera natural, pero, en todo caso, las hijas siempre serían hembras con dos cromosomas X No hay manera alguna de que ahí aparezca un cromosoma Y que induzca la masculinidad del feto. ¿No? ¿Seguro? Frank Tipler cree que sí.

Reproduzco un fragmento que en su momento copié de su libro: «Yo propongo que Jesús era un tipo especial de macho XX. Es muy extraño en humanos, pero ha sido ampliamente estudiado. Aproximadamente, uno de cada 20.000 hombres tiene cromosomas XX. Un macho XX resulta cuando un gen clave del cromosoma Y (el SRY, que marca la masculinidad) se inserta en un cromosoma X.

»Una posibilidad es que todos los genes importantes del cromosoma Y se hubieran insertado en uno de los cromosomas X de María, pero estuvieran silenciados (existe un proceso por el cual el ARN puede silenciar un cromosoma X entero, y el otro seguir funcionando)».

Ésta es la explicación de cómo María sería mujer, pero llevaría en su carga genética los genes clave —silenciados— del cromosoma Y. Ahora llega la partenogénesis.

«Jesús se engendraría cuando un óvulo de María empezara a multiplicarse antes de convertirse en haploide (dividir su material genético), y contuviera esos genes Y activados».

Increíble, ¿no? Suponiendo que la posibilidad de que un gen Y pase al X sea una de cada 20.000 ocasiones, la posibilidad de que pasen todos los importantes de golpe es ínfima. Y que encima estén silenciados y se produzca una partenogénesis que nunca ha sido observada en humanos, efectivamente se acerca más al milagro que cualquier otra cosa. Pero, según Tipler, no es imposible, y permitiría el nacimiento de un hijo varón de una mujer virgen sin recurrir a ningún proceso sobrenatural.

No me estaba mofando de un físico de prestigio como Tipler, qué va, ni insinuando que situaba su ideología por delante de su ciencia, que nadie se lo tome como una ofensa; simplemente era una propuesta inocente para ser debatida en ciertas mesas durante Nochebuena.

3.8. EN EL MUSEO DEL CREACIONISMO DE KENTUCKY

Lo que ya no me hizo tanta gracia fue la visita al Museo del Creacionismo en el estado de Kentucky, muy cerca de la frontera con Indiana.

Este centro educativo visitado cada año por miles de estadounidenses te recibe con el lema «Prepárate para creer». Sabes que es lo opuesto al «Prepárate para dudar» que funciona como motor del progreso científico e ideológico, pero de todas maneras te sumerges en ese referente neurálgico de la crítica a la teoría de la evolución, abierto a —como mínimo— escuchar sin menosprecio anticipado sus argumentos.

Entras en el vestíbulo principal y lo primero que encuentras es una instalación que muestra la coexistencia de humanos con dinosaurios. Te sorprende, pero la explicación de tal aparente paradoja llega enseguida en la primera sala de exposiciones, donde al lado de un gran fósil de dinosaurio un vídeo te explica dos puntos de vista igualmente válidos:

El primero es el de un paleontólogo convencional narrándote cómo —según su interpretación— quedó enterrado este fósil hace millones de años. A continuación otro científico ofrece su irrevocable versión: «Donde Km ve millones de años, yo veo evidencias de una historia diferente. Yo también creo que este animal murió durante una inundación. Pero no fue una inundación local, sino una masiva que cubrió toda la Tierra: el Diluvio de Noé cuando Dios juzgó al mundo. Su cadáver fue sepultado de golpe, antes de poder ser descompuesto o devorado, en una capa de sedimentos que se extiende por todo el continente. Como según la Biblia dicho diluvio ocurrió hace 4.300 años, por lo tanto creo que ésta es la edad de ese fósil. Llegamos a diferentes conclusiones debido a nuestros diferentes puntos de partida. Yo empiezo con la Biblia, mi colega no. Todos tenemos los mismos hechos, simplemente los interpretamos de manera diferente».

Terminas de grabar el vídeo con tu iPhone, y un señor con cara amable te sonríe y pregunta: «Interesante, ¿no?». No intentes convencerle de que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años.

«Eso es imposible porque contradice el Génesis; algún error contendrán los datos científicos», te responde con tono muy calmado. «Claro, claro.», añade alguna de las miradas que te contemplan como si fueras un bicho raro.

Aturdido, avanzas hacia la siguiente sala, cuyo panel de entrada da en el clavo de por qué andas equivocado: «La "razón humana" pretende que nuestra mente pueda alcanzar la verdad de manera autónoma e independiente de la verdad revelada de Dios. Las filosofías y las religiones que utilizan las suposiciones humanas en lugar de la palabra de Dios como punto de partida son propensas a malinterpretar los hechos que les rodean, porque parten de arbitrariedades».

Después de tal lección de humildad, empieza el ataque contra la «razón humana» (no a la ciencia): «Según la razón humana, hay un único árbol evolutivo cuya primera forma de vida apareció hace 4.000 millones de años. Sin embargo, la palabra de Dios plantea un campo de la creación con diferentes árboles cuyo inicio fue aproximadamente 6.000 años atrás. Según la razón, los humanos y los primates tenemos un antepasado común, pero la palabra de Dios deja claro que su origen fue separado».

Y lo mismo con el universo: olvídate de sus 13.700 millones de años de historia. Sólo tiene escasos miles. Y que Descartes no te confunda con su peligroso «Pienso, luego existo». Tú eres lo que eres. Porque, además, la palabra de Dios es verdad: la arqueología ha confirmado repetidamente que los detalles históricos de la Biblia son ciertos, y cientos de profecías se han cumplido, mientras que ni una sola ha fallado.

Te quedas estupefacto. Pero consciente de que los creacionistas argumentan que la suya es una teoría con base científica, y como tal piden que sea enseñada junto a la evolución en las clases de biología de los institutos estadounidenses, continué la visita esperando encontrar argumentos científicos que avalaran sus afirmaciones.

No hubo éxito. Las salas posteriores se dedicaban a explicar el Génesis y cómo era el mundo en el que vivieron los primeros hombres. A título de ejemplo, todos los animales eran herbívoros antes del pecado original de Adán (la muerte no existía; podían comer plantas porque no son seres vivos según la Biblia). Curioso fue también ver cómo subían dinosaurios al arca de Noé, o a geólogos explicando la formación del cañón del Colorado hace 4.000 años tras el Diluvio Universal. Toda una explicación del funcionamiento del mundo que contrasta con la ciencia que se explica en las escuelas. Por eso, en la tienda del museo puedes encontrar materiales didácticos para educar tú mismo a tus hijos desde tu propia casa, y que sus mentes no sean corrompidas por la razón humana.

No sé qué imaginaba encontrarme en el Museo del Creacionismo. Supongo que argumentos más articulados criticando la evolución, alguna teoría alternativa que no partiera de la Biblia, y una buena exposición de los datos científicos que los creacionistas siempre aseguran que respaldan sus ideas.

A punto de desistir en dicha búsqueda y ya de regreso al vestíbulo principal, distinguí un pequeño pasillo justo al lado de la cafetería que conducía a un salón de actos. Me acerqué. Estaba cerrado, pero pude leer los carteles que colgaban en las paredes del pasillo. En uno de ellos había un listado de personas en posesión de títulos científicos que acreditaban todas las visiones expuestas en el museo. El mensaje era claro: no se trata sólo de fe, hay ciencia y científicos que avalan esa información.

Otro cartel era del Institute for Creation Research, cuya misión es utilizar la investigación científica para demostrar las evidencias de la veracidad y la precisión de los relatos bíblicos sobre la Creación y el Diluvio Universal, así como preparar programas educativos para transmitirlos en diferentes centros y medios de comunicación.

Luego había varios carteles en los que se describían algunas de esas investigaciones que supuestamente contradicen los datos de la ciencia convencional. Por ejemplo (traduzco textualmente): «En el granito puedes encontrar cristales de zirconio radiactivo que producen helio. Ese helio debería haber escapado de los cristales rápidamente, pero todavía está allí. Eso sólo se explica si la edad de los cristales y el granito es inferior a 6.000 años de antigüedad. Es cierto que esas mismas rocas muestran signos de tener 1.500 millones de años, medidos con los actuales índices de decaimiento radiactivo, pero si esos índices hubieran sido más altos en el pasado, explicaría por qué estas rocas son jóvenes».

Otro: «El carbono-14 es una forma de carbono inestable que decae rápidamente, y debería ser inexistente en rocas anteriores a 60.000 años. Sin embargo, encontramos C-14 en carbón y restos fósiles. Por lo tanto, concluimos que todo el registro fósil es joven (miles de años en lugar de millones), y todos los fósiles son de la misma edad (hecho que sería explicado por el Diluvio Universal).»

El último me pareció incluso gracioso: «Diferentes métodos de datación radiactiva difieren cuando se aplican sobre la misma roca. Por ejemplo, rocas del Gran Cañón del Colorado datadas con potasio-argón muestran una edad de 841,5 millones de años, mientras que con rubidio-estroncio, 1.060 millones. Con plomo-plomo, 1.250 millones, y según el samario-neodimio tienen 1.379 millones de años de antigüedad». El cartel no dice nada más. No hace falta; es obvio que tal incertidumbre demuestra que el método es erróneo, y el cañón del Colorado tiene una edad de unos escasos 4.350 años, como sin incertidumbres afirma la Biblia.

La trampa es de escándalo. Una persona con pocos conocimientos científicos es incapaz de juzgar si esas dudas tienen sentido o no. No lo tienen en absoluto; son una verdadera calamidad. Pero la sensación de incertidumbre ya ha cuajado.

Eso es lo que vi en el Museo del Creacionismo de Kentucky junto a centenares de otros visitantes. Muchísimo más extremo de lo que me había imaginado. Y, sin duda, algo que se escapa por completo a la razón humana.

3.9. AQUILES, LA TORTUGA, EL C. ELEGANS Y LAS NEURONAS DE COLORES

Ideas. Provocaciones. Conceptos que te hacen reflexionar, dudar, replantearte asunciones. Pensar. Estímulos. Éste es uno de los regalos que te ofrece la ciencia. Haces un viaje relámpago a Boston por temas laborales, visitas las oficinas del programa de periodismo científico del MIT que te acogió durante diez meses, y te comentan que por la tarde pasarán dos horas en el laboratorio del neurocientífico Jeff Lichtman Imposible rechazar tal invitación. Aprietas todavía más tu agenda, y acudes escopetado. Tu mente no está todo lo centrada que desearías, pero se despierta de golpe cuando al final de su exposición, un neurocientífico de la talla de Lichtman espeta: «No estoy tan seguro de que el cerebro del gusano C. elegans sea más simple que el nuestro» Suspense.

Jeff Lichtman es el padre de la novedosa metodología brainbow, que en noviembre de 2007 invadió todas las portadas de las revistas científicas por la nueva forma que ofrecía de observar el cerebro. Creando ratones transgénicos cuyas neuronas expresaban de manera estocástica diferentes combinaciones de la proteína fluorescente verde, la roja y la azul, consiguieron imágenes microscópicas de cerebros con neuronas individuales coloreadas al azar en una gama de 90 tonalidades diferentes. Las imágenes obtenidas con el método brainbow no sólo eran preciosas; olían a revolución. Santiago Ramón y Cajal transformó la neurobiología gracias a su intuición y obcecación, pero posibilitado sobre todo por la tinción de Golgi, que le permitió ver neuronas individuales en un grado de detalle que nunca antes nadie había observado. La técnica desarrollada por el equipo de Lichtman podría suponer algo parecido en el estudio anatómico del cerebro. Permite diferenciar neuronas vecinas con gran precisión y, además, perseguirlas de manera individual por todo el entramado cerebral distinguiendo cómo se conectan unas con otras. Uno de los campos más activos en la neurociencia actual es esta «conectómica», el estudio de cómo se forman los circuitos neuronales, cómo fluye la información a través de ellos, cómo enlazan diferentes áreas del cerebro, y cómo se ven alteradas en caso de enfermedad. El brainbow es una herramienta que promete mapear el cerebro y desentrañar el cableado que forman todas sus conexiones sinápticas.

Es poderosísima, sin duda, pero también tiene sus críticos. Los neurocientíficos más rigurosos apuntan que esta metodología no permite hacer experimentos, sólo «observa» cómo se conectan fragmentos de cerebro y saca conclusiones que no pueden ser probadas experimentalmente. Cuando uno de los asistentes al seminario se lo recordó, Lichtman contestó con cierta sorna: «Quizá tampoco el Hubble o la arqueología son de gran utilidad, porque sólo observan e interpretan sin hacer hipótesis testables». Otro compañero insistió: «Mi cerebro debe de estar conectado de manera diferente al suyo. ¿No es esto una gran limitación?». «Puede ser, pero no lo sabemos todavía. Lo que aquí tenemos es una nueva manera de ver el cerebro. Quién sabe qué nos mostrará».

Luego llegó la pregunta «¿Por qué utilizáis un cerebro tan complejo como el del ratón y no empezáis por uno simple como el del gusano C. elegans?.» Lichtman explicó que el mapa neuronal del C. elegans ya está realizado, y que a él le interesa estudiar cerebros parecidos al humano. Pero enseguida frunció el ceño y añadió con tono reflexivo: «Además, sin duda es más pequeño, pero no estoy tan seguro de que el cerebro de este nematodo sea más simple». Caras de escepticismo generalizadas entre la decena de asistentes. Las ideas que mayor rechazo inicial generan suelen ser las malas, y las muy buenas.

El argumento que dejó entrever Lichtman para justificar su frase fue de lo más llamativo: las 302 neuronas del C. elegans llevan millones de años haciendo su función; por lo tanto, este sistema podría ser más robusto y esconder un mayor grado de especialización y solidez evolutiva. Sólo 302 neuronas conectadas entre sí son capaces de gestionar toda la gama de complejísimos procesos que permiten sobrevivir a este organismo. Esto no es algo simple, para nada. Quizá podríamos considerarlo más eficiente que nuestro enorme pero tan desbaratado cerebro.

Aquiles y la tortuga

También pensé, como me imagino que muchos de vosotros, «demasiado rebuscado». Resulta obvio que el cerebro humano es más complejo que el de un gusano, ¿a qué viene ahora esa disquisición que no aporta ningún progreso tangible? ¡Qué tontería!, ¿no? Puede. Pero te deja pensativo, y eso es maravilloso, un regalo intelectual.

Dos días antes había ido al cine a ver la última película de Takeshi Kitano Aquiles y la tortuga. ¿Habéis oído hablar de la paradoja de Aquiles y la tortuga? El filósofo griego Zenón imaginó una hipotética carrera entre un veloz Aquiles y una lenta tortuga. Consciente de su superioridad, Aquiles ofrecía una distancia de ventaja a la tortuga. Al darse la salida salía raudo hacia ella, pero cuando llegaba al punto donde estaba la tortuga, ésta ya se había desplazado cierta distancia. Aquiles continuaba persiguiéndola, pero siempre que llegaba donde estaba la tortuga, ésta ya había avanzado un poco más. Al final, Aquiles no era capaz de alcanzar a la tortuga. Lo sé, no tiene ningún sentido. Es evidente que este planteamiento es engañoso y en una situación real Aquiles alcanza sin ningún esfuerzo a la tortuga. No intento despistaros. Efectivamente, la historia elucubrada por Zenón no es ninguna paradoja, y cualquiera que corra más rápido tras un objeto más lento terminará alcanzándolo. Sin embargo, esta «absurda» paradoja y otras formulaciones más modernas en las que Aquiles siempre recorre la mitad de la distancia que le separa de la tortuga y, aunque se acerca, nunca consigue atraparla porque siempre le falta la diminuta mitad, ha inspirado a matemáticos y físicos para desarrollar teorías de series infinitas, sumatorios de fracciones, y otras herramientas matemáticas, que además de demostrar que las paradojas de Zenón son falsas, estimulan su imaginación para plantear nuevas reflexiones y preguntas que abordar científicamente. Como la especulación sobre la simplicidad o no del cerebro del C. elegans.

Pero ¿y si, como hace la película Aquiles y la tortuga de Kitano, dejamos la realidad a un lado y permitimos que estas cavilaciones nos estimulen otras maneras de pensar? Me imaginé a la tortuga como si fuera uno de esos sueños que persigues, y cuando crees que los has alcanzado, ves que se han desplazado ligeramente. Vuelves a correr hacia él, a perseguir la meta que cumplirá tus expectativas, pero cuando llegas a tu objetivo, el sueño se ha vuelto a alejar. Quizá es en esa búsqueda inquieta y constante donde radica el sueño en sí, y permite que no se desvanezca inmediatamente tras conseguirlo. Ideas sueltas. Asociaciones libres. Al final bien podría ser que las 302 neuronas del C. elegans formaran una red más robusta que las nuestras, o que la realidad sí contuviera algún subterfugio en el que ubicar la paradoja de Aquiles y la tortuga. Como me había dicho la dulce F. P. días antes conversando sobre las triquiñuelas de nuestra existencia: «La vida es una película».

3.10. PIENSA COMO UN CIENTÍFICO, NO COMO UN ABOGADO

M L. es una abogada española especializada en derecho corporativo que ejerce en un bufete de Washington D.C. No le gusta su trabajo, pero a sus veintisiete años y recién salida del máster gana el doble que un investigador posdoctoral con cinco años más de experiencia. ¿Por qué cobra M. L. tanto dinero? Porque hace ahorrar todavía más a los clientes que la contratan. ¿Quiénes son sus clientes? «Empresas que han sido demandadas», me cuenta en la terraza del restaurante Jack’s de la calle Diecisiete con la calle P. ¿Un ejemplo? «Ahora estoy trabajando en un caso para Microsoft».

Entonces se me ocurre una pregunta absurda, insustancial, y totalmente fuera de lugar: «Pero ¿lleva razón la empresa?, es decir, ¿merece ser defendida?». «¡Hombre! todo el mundo tiene derecho a una defensa. Pero en la mayoría de las ocasiones razón no tienen, claro. Por eso vienen a nosotros; para que logremos que terminen pagando lo menos posible». Y de este ahorro sale el copioso salario de mi amiga. Lógico, ¿no? Sí, pero perverso a la vez.

El trasfondo de esa respuesta me dejó pensativo durante días. No exagero. Había algo que chirriaba en un planteamiento tan común y asimilado como el de M. L. Dicho en palabras mordaces, su trabajo como abogada era buscar la manera más eficaz de presentar la realidad decantada lo máximo posible a los intereses de su cliente; encontrar como fuera argumentos favorables y desatender o revocar los contrarios, independientemente de cuáles se acercaran más a una «verdad» que siempre era relativa. Para alguien con alma científica, esto era una aberración. Lejos de insinuar una pureza inexistente en el mundo de la ciencia, entre muchos investigadores sí se manifiesta un deseo de descubrir y comunicar «la realidad» de la manera más objetiva posible. Y para ello, una parte del método seguido era completamente antagónico al que había entrevisto en la profesión de mi amiga. Como abogada, ella partía de una posición predeterminada, la que más beneficiaba a su cliente, buscaba sólo pruebas que lo defendieran, y si averiguaba algo que le perjudicaba no dudaba en ocultarlo. «Lo que no está en los autos, no está en el mundo», aprendían en la Facultad de Derecho. Porque claro, «hay dos verdades, la real y la del caso», decía otra de sus frases míticas. En su profesión la objetividad no es una de sus obligaciones, todo lo contrario; su misión es ser parcial y defender a su cliente.

No quiero pecar de simplista. La frase «Lo que no está en el artículo científico, no está en el mundo» podría aplicarse asimismo ante muchos investigadores defendiendo a capa y espada sus resultados, pero sí es cierto que la metodología científica deja menos margen a la interpretación subjetiva. El investigador también empieza con una hipótesis en la que confía e intentará defender, pero luego hace experimentos para comprobar si es acertada o no. Y, en teoría, si encuentra pruebas que la contradicen, la descarta muy a su pesar. Evidentemente, le cuesta aceptarlo, y es capaz de repetir experimentos hasta la desesperación para ver si encuentra algún resquicio o condiciones específicas en que se cumpla. Pero si nada funciona, deja de defenderla. Los científicos pueden ser muy tozudos, pero sus conversaciones suelen ser cortas si existen datos de por medio.

Estoy caricaturizando las categorías de «científico» y «abogado» como si fueran estancas. Por supuesto que no lo son y, más allá de las respectivas profesiones, las utilizo como un ejercicio mental para ilustrar dos esferas de razonamiento diferentes en nuestra vida cotidiana.

Todos tenemos parte de científicos y de abogados, pero sí argumento que a alguien con mayor mentalidad científica le cuesta menos escuchar, cambiar de opinión, llegar a acuerdos, o emitir juicios más objetivos que a otro con mentalidad de abogado. Estarás pensando: «No se puede generalizar». Bueno, generalizar sí se puede, es lo que hace la epidemiología para encontrar relaciones entre factores ambientales y enfermedades. Lo que no se puede es particularizar a partir de la norma. Pero si lo piensas bien, la carrera libremente elegida, los años de estudio, el rodearte de cierto tipo de personas, y las tareas a que decides dedicar toda tu vida profesional, terminan definiendo más tu personalidad y la manera de relacionarte con la sociedad que haber nacido en un pueblo o una ciudad, o con padres más adinerados o menos. Y lo reconozco; a sabiendas de que las manías son algo acientífico, tras vivir una temporada en Washington D. C. rodeado de lobbies y grandes bufetes he generado cierta manía a ese pequeño subgrupo de abogados ricos que gana cantidades desorbitadas defendiendo al mejor postor. Hay algo que chirría, y mucho.

Recuerdo haber conocido en una cena a un tipo que trabajaba para el lobby farmacéutico y preguntarle en qué consistía su día a día. Respondió sin rodeos: «Mi trabajo es ir a comer o acompañar a congresistas y gente lo más influyente posible para convencerles de que tomen decisiones que nos favorezcan». Mi interpelación «Pero ¿tú en realidad qué piensas?, ¿estás siempre de acuerdo en lo que defiendes?» se saldó con un simple: «Mi trabajo y mi opinión personal son diferentes». Lo que más asusta es que percibimos dicha respuesta como algo de lo más normal.

En otra ocasión un lobbista defendía hasta tal punto las bondades de la energía nuclear que terminé diciéndole: «Oye, es imposible que todo sea positivo y no exista un único resquicio problemático». Y él —físico de alma impura— insistía e insistía con datos y más datos. Terminamos intimando, y al final le pregunté: «En caso de que el que te pagara fuera el lobby antinuclear, ¿argumentarías lo contrario?». Podéis imaginar la respuesta: «Muy a mi pesar, pero claro que sí».

Y no olvido la llamada telefónica recibida de una de las pocas personas que sabía que durante casi dos años oscuros de mi vida trabajé como técnico superior de prevención de riesgos laborales: «Pere, ¿conoces algún estudio que aporte pruebas contra el reciclaje industrial de aceites?». Recuerdo que algo me sonó muy extraño en la construcción de esa pregunta. Mi amiga economista estaba evaluando un proyecto para valorar si su institución lo financiaba o no. En su mente ya había decidido que no convenía apoyar el proyecto, porque afectaba negativamente a la salud de los trabajadores. Y buscaba evidencias para reforzarlo. Eso era lo que desconcertaba a mis neuronas: antes llegaba la conclusión, y luego la búsqueda de pruebas «a favor» o «en contra». Todo lo contrario de un razonamiento científico, en el que primero están las evidencias objetivas, y con ellas se llega posteriormente a la conclusión. Qué pocas veces actuamos así.

De nuevo, no nos parece una actitud extraña. En nuestro día a día somos mucho más abogados que científicos. La mentalidad de abogado que parte de una posición inamovible y luego busca datos para defenderla de manera intransigente es la que más se encuentra extendida entre la sociedad. Cómo vamos a intentar convencer a nuestra abuela de que su nieto no es el más bondadoso del mundo, o esperar que ante un pequeño accidente de tráfico los implicados sopesen de igual manera su percepción individual y la del otro. El pretender tener siempre la razón es algo instintivo. Al cerebro le cuesta cambiar de manera de pensar, y escuchar las razones del adversario es un signo de debilidad. Hacer de la duda una aliada no favorece el éxito inmediato.

Quizá podamos excusarnos en la selección natural y nuestro pasado evolutivo como primates sociales, pero hay un sector social al que sí podríamos exigir una incorporación progresiva de cierta mentalidad cada vez más científica: la clase política. Podría significar una revolución sin precedentes. Cuando vemos esos debates interminables de políticos entrenados para mantenerse firmes en sus ideas y desatender sistemáticamente los argumentos de su adversario, nos damos cuenta de que algo no encaja. El cerebro de los políticos abogados no está entrenado para ello, pero si se desprendieran de cierta carga ideológica y se aproximaran a la resolución de problemas desde una perspectiva más científica, argumentaran con detalles técnicos, tuvieran mayor respeto por la verdad, y en busca del bien común intentaran ponerse de acuerdo aunque tocara dar la razón a su oponente, quizá muchos conflictos se solucionarían más rápido y de manera más justa.

Pero para hacerlo posible, antes debemos empezar por nosotros mismos impregnándonos de ciertos valores y metodología científica en nuestra manera de razonar. Y por mucho que siempre haya sido así, dejar de asumir como tan normal que primero lleguen las conclusiones y luego las pruebas, en lugar de a la inversa.