¿Te deslumbran las preciosas imágenes del universo que a menudo vemos en la prensa o los documentales? No te conformes sólo con el gozo estético. Prueba a interpretar la información que contienen, y les añadirás una capa de belleza que te dejará realmente sobrecogido.

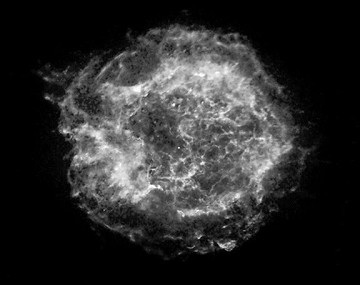

En plena visita a la sala de operaciones del telescopio espacial Chandra de Rayos X, su director Claude Canizares nos mostró la preciosa imagen de una supernova captada por dicho telescopio. La primera pregunta que se le ocurrió a mi compañero del MIT John Fahey fue simple «¿Cuánto mide?». Reconozco que para mis adentros pensé: «Vaya pergunta, John…», pero entonces Claude Canizares respondió: «Varios años luz de diámetro. Nuestro sistema solar entero sería un puntito indistinguible en esta fotografía».

¿¿¿Cómo??? ¿Esa nube de gases consecuencia de la explosión de una estrella tenía, nada más y nada menos, diversos años luz de diámetro? (13 para ser exactos). Nunca hubiera imaginado que pudiera ser tan descomunal De repente me di cuenta de que había estado apreciando la belleza de multitud de imágenes del cosmos, pero mi limitada capacidad para interpretarlas hacía que no pudiera disfrutar del todo de su espectacularidad. Un sinfín de preguntas colapsaron mi mente. ¿Los colores tenían algún significado?, ¿qué veía un telescopio de rayos X, uno óptico y uno de infrarrojos?, ¿qué ventajas y desventajas había entre los telescopios espaciales y los terrestres?, ¿qué imágenes eran más relevantes desde el punto de vista científico?, ¿eran todas reales, o algunas de las que recreaba en mi memoria eran ilustraciones? ¿Qué más me estaba perdiendo por contemplar estas bellas fotografías sin hurgar de verdad en su contenido científico?

Dos días después fui al Harvard-Smitbsonian Center for Astrophysics cargado de curiosidad y en busca de respuestas. Allí Megan Watzke me explicó algunos aspectos básicos para poder apreciar mejor la información que contienen las imágenes astronómicas. Comentamos algunas en concreto, y terminó regalándome un póster que habían editado recientemente describiendo las más significativas. Ese mismo fin de semana tuve visita en Cambridge y, en un momento determinado, descubrí a mi par de amigos prendados comentando el póster: «A mí ésta es la que más me gusta.», «Qué colores más espectaculares.», «Esto parece Marte». El disfrute visual duró unos pocos minutos, pero el intelectual, al rellenar sus lagunas sobre el significado real de lo que estaban viendo, nos llevó casi una hora. Y —parafraseando a Carl Sagan— dejó «sembrada la semilla del asombro», pues cuando meses después nos reencontramos ya en tierras peninsulares, me confirmaron que habían seguido indagando en el asunto. El Premio Nobel y gran divulgador Richard Feynman habría dicho: «Entender los procesos bioquímicos y las leyes físicas que generan el color en una flor no le resta en absoluto ningún atractivo. Todo lo contrario, ¡le añade!». Lo mismo ocurría al observar las imágenes del universo captadas por los telescopios. ¡Qué bonita e interesante es la ciencia!

La primera imagen que comentamos con mis amigos fue justo la mostrada por Claude Canizares: la supernova Cassiopeia A Pero si os fijáis, seguro que distinguiréis cierta textura más difusa y unos puntos que no aparecían en la fotografía anterior. Esto se debe a que en realidad esta segunda imagen es una composición de fotografías hechas con tres telescopios espaciales: el Chandra de rayos X, el Hubble que captó el fragmento de luz visible, y el Spitzer de infrarrojos. Y cada uno ve una cosa diferente. El tono difuso esparcido por el contorno de la supernova es polvo a unos 10 °C captado por el Spitzer. La imagen original del Hubble está coloreada con tonos amarillentos y corresponde a las estrellas del fondo y a las estructuras filamentosas de gases a 10.000 °C. Las brutales colisiones entre átomos de los gases más calientes (10 millones de grados centígrados) emiten rayos X que son captados por el Chandra, y están representados en la foto por los colores azul y verde. La temperatura es clave. Cuanto más caliente está un objeto, emite radiación a longitudes de onda más energéticas. Nuestros ojos sólo distinguen un pequeño fragmento de toda la luz que recibimos, la que llamamos fracción visible. Por debajo están los infrarrojos, microondas… y por encima los ultravioletas, rayos X, rayos gamma. Con detectores específicos podemos observar estas longitudes de onda y ver fenómenos que no percibiríamos con un telescopio óptico «convencional». Por ejemplo, las supernovas son eventos tremendamente energéticos, que se captan muy bien con el Chandra de rayos X. En cambio, la radiación infrarroja captada por el Spitzer resulta ideal para identificar regiones de gas en las que se están formando planetas y naciendo nuevas estrellas. Poder combinar las imágenes de los diferentes telescopios nos da información mucho más precisa sobre la estructura y evolución de los objetos del universo.

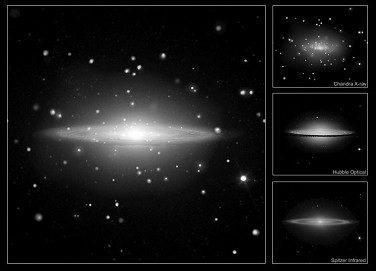

La galaxia del Sombrero está situada a 28 millones de años luz de distancia, y es un buen ejemplo de qué podemos aprender al combinar imágenes. El Chandra (arriba, a la derecha) capta los quasars de fondo y el gas caliente y les asigna un color (en este caso, azul). La imagen del centro (verde) es la luz óptica captada por el Hubble; si la ampliaras, podrías distinguir un borde de materiales en el contorno de la galaxia que bloquean la luz de las estrellas interiores. Ese material se aprecia muy bien con la imagen infrarroja del Spitzer (inferior derecha). Superponiendo las tres imágenes, los científicos pueden entender mejor la composición de la galaxia del Sombrero. Quizá os hayáis percatado de que aquí los astrofísicos han coloreado de verde la imagen óptica, y en la fotografía anterior el mismo color correspondía a los rayos X. El color de las imágenes astronómicas no es completamente arbitrario, los tonos azulados siempre representan energías superiores a los verdes, y éstos superiores a los rojizos. Pero no hay necesariamente una relación de color entre las diferentes fotografías. El objetivo en cada caso es distinguir de la forma más clara lo que se pretende mostrar.

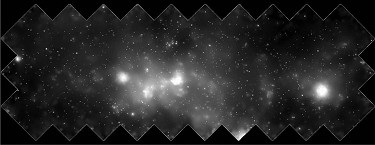

Quizá no se trate de una fotografía tan espectacular, pero esta combinación de imágenes de rayos X nos muestra el centro de nuestra propia galaxia. Se pueden ver cientos de enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros inmersos en una niebla incandescente a muchos nilones de grados centígrados. Según Megan Watzke, en su momento fue muy reveladora porque permitía entender cómo la región central de la Vía Láctea afectaba a la estructura entera, y se podía observar el agujero negro supermasivo en su epicentro, tres millones de veces más pesado que nuestro Sol.

Esta imagen fue la primera gran evidencia visual de la materia oscura. Lo que estáis observando son dos enormes agrupaciones de galaxias en plena colisión, el tipo de evento más energético que puede suceder en el universo después del big bang. El tono más intenso del centro (rosáceo en la fotografía original) es gas caliente detectado por el Chandra de rayos X, y representa el lugar donde se encuentra la materia «normal». Sin embargo, los astrofísicos utilizaron otra técnica llamada «lentes gravitacionales» para detectar dónde se encontraba la mayor cantidad de materia, y vieron que no coincidía con la imagen del Chandra. Las nubes más exteriores (azuladas) representan dónde los astrónomos perciben que se encuentra en realidad la mayor concentración de materia. La explicación de esta diferencia es que existe mucha más materia oculta de la que podemos observar: una materia oscura que no interactúa con nada y por tanto no emite radiación (no la ve el Chandra), pero sí genera gravedad (la detectan las lentes gravitacionales). La idea básica de las lentes gravitacionales es la siguiente: los científicos miran las estrellas situadas en el fondo de la imagen (con el Hubble, puntos amarillos y anaranjados). En principio ellos saben su posición «teórica» exacta. Si ven que están en un sitio distinto a lo esperado, es que hay «algo» en medio que ha distorsionado la luz que nos llega de ellos. Si este «algo» es invisible, es decir, no lo detectamos de ninguna otra forma, es que se trata de materia oscura.

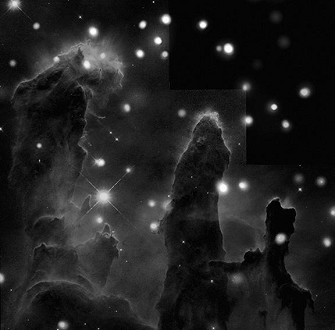

Al ver la imagen anterior uno de mis amigos me dijo: «¡Ésta me suena!, pero es un dibujo, ¿no?». Realmente lo parece. Sin embargo, es absolutamente real, y quizá la imagen más famosa del Hubble. Se llama «los pilares de la creación», porque muestra una gigantesca nube de polvo en cuyo contorno se están formando estrellas y sistemas solares completos. Sí he dicho bien; en las puntitas de estas figuras se están creando estrellas y sistemas solares enteros. También es conocida como la nebulosa del Águila, y es la imagen astronómica más reproducida en películas, representaciones artísticas. Tanto, que mucha gente la confunde por una ilustración. Imágenes posteriores con el Chandra de Rayos X y el Spitzer permitieron precisar los lugares donde se estaban creando estrellas, e indicaron que de hecho se estaban creando menos de las que inicialmente se había creído.

En internet podéis encontrar galerías enteras de imágenes astronómicas espectaculares. De planetas, galaxias, agujeros negros, estrellas de neutrones, algunas son más bellas, otras más informativas, pero todas ellas despiertan nuestra curiosidad, la fascinación por el descubrimiento, y nos estimulan a intentar comprender científicamente el universo. Observarlas sin más es como ir a un museo y valorar los cuadros sólo por su belleza estética. Sin duda es un factor importante, pero todas esconden una historia, connotaciones, matices. Saber descifrar la información que contiene la fotografía de una supernova le añade un nivel superior de satisfacción a su contemplación.