El cambio de paradigma es el siguiente: antes nos conformábamos con ir al médico cuando estábamos enfermos para que nos devolviera a la normalidad. Pronto el concepto normalidad quedará obsoleto y aun estando sanos acudiremos a los ingenieros de la salud para que mejoren de manera radical nuestro cuerpo y capacidades cognitivas.

A 10 kilómetros de Washington D.C. hay un pequeño pueblecito llamado Bethesda que pasaría por ser el típico suburbio estadounidense de clase alta si no fuera porque está pegado a un campus de investigación donde trabajan 6.000 científicos aglutinados en 27 institutos que cubren todas las áreas de la medicina, y por el que a lo largo de su historia han pasado 115 premios Nobel Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos no son una universidad, ni una institución hospitalaria; son un centro dedicado exclusivamente a la investigación científica y que se encarga de gestionar los más de 30.000 millones de dólares que el gobierno estadounidense invierte cada año en investigación en biomedicina. El 20 por ciento de ese dinero se gasta directamente en esa torre de Babel de las ciencias de la salud, el resto se reparte en becas de investigación por centros de todo Estados Unidos, y un 0,0001 por ciento constituía mi salario durante el par de años que trabajé a tiempo parcial en su Departamento de Comunicación.

Si te diriges al central y emblemático edificio 10, subes al séptimo piso y recorres el pasillo D, al fondo a la izquierda encontrarás el laboratorio de Eric Wassermann, cuyo trabajo está dirigido a entender cómo la estimulación eléctrica directa del cerebro de pacientes con lesiones cerebrales puede restablecer su funcionamiento normal Si le insistes un poco, quizá a regañadientes te enseñe un pequeño aparatito, una especie de pila de 9 voltios que pegaron con cinta aislante en la frente de unos voluntarios mientras se esforzaban en memorizar un listado de palabras. Resultado: aquéllos a los que se les estimuló eléctricamente el área dorsolateral de su córtex prefontal lograron recordar significativamente más palabras que sus compañeros del grupo control que no recibieron ayuda externa.

Resulta perturbador. Wassermann aseguró que eran muy conscientes de los problemas éticos que el desarrollo de esta tecnología podría ocasionar, y que su objetivo final no era aplicarla a gran escala en el aprendizaje. Más bien en momentos concretos y cortos en los que estés haciendo un trabajo delicado o peligroso y necesites que tu cerebro rinda sus capacidades al máximo. «Imagínate un piloto en una operación militar, o a un cirujano durante una intervención muy complicada», puso como ejemplos. En esas situaciones cualquier ayuda puede estar justificada. «Además —añadió—, para llegar a utilizarlo no nos conformamos con encontrar resultados estadísticamente significativos. Eso ya lo tenemos. Lo que buscamos son resultados clínicamente significativos». En términos menos epidemiológicos, eso significa que el efecto se note de verdad. Continuaba siendo perturbador. Debía probarlo por mí mismo.

ESTIMULANDO ELÉCTRICAMENTE MIS NEURONAS

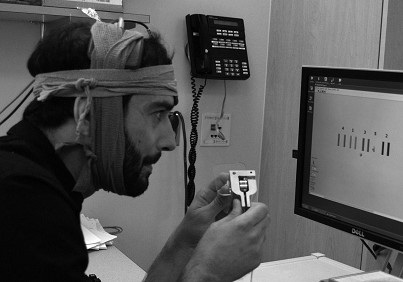

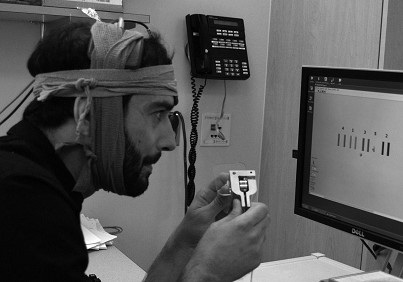

La oportunidad llegó meses después, cuando otro investigador de los NIH, Leonardo Cohen, me permitió participar en un experimento que estaban realizando. Armado con una especie de placas conectadas a una batería y enviando una leve corriente eléctrica directamente al córtex de mi cerebro, mi misión era presionar con suavidad una especie de pinza metálica tremendamente sensible, que dirigía el movimiento de una pelotita en la pantalla de un ordenador, hasta lograr que dicha bolita roja se fuera colocando entre unos palos de colores que aparecían en la pantalla.

A base de entrenamiento, y sin contar con ninguna ayuda eléctrica, a los pocos días mi cerebro habría aprendido a realizar esta tarea con precisión y rapidez Pero la neurocientífica Heidi Schambra, que era la responsable del experimento, quería averiguar si con ese apoyo transcraneal mi habilidad motora mejoraba considerablemente más rápido. «¿Es eso posible?», le pregunté con tono escéptico a Heidi «¡Claro! ahora contigo estamos analizando otras áreas cerebrales, pero con este mismo experimento ya demostramos que los voluntarios cuyo córtex motor primario se estimulaba eléctricamente aprendían significativamente más rápido que el grupo control al que no enchufábamos las placas». Debí de mostrar una expresión incrédula, pues enseguida me mostró el artículo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS,) donde en febrero de 2009 publicaron sus sorprendentes resultados[2].

¿Impresionante? Pues todavía faltaba lo mejor. Salimos del laboratorio y Leonardo Cohen me acompañó por los laberínticos pasillos del edificio 10 hasta llegar a la parte del Medical Center. Bajamos a la primera planta, me condujo por una sección donde pude leer «Rehabilitation», y me invitó a entrar en una pequeña habitación oscura y silenciosa.

Allí, un paciente cuya habilidad motora se había visto reducida tras sufrir un accidente cerebral estaba realizando un ejercicio parecido al que yo había hecho minutos antes. Esta vez con el movimiento de todo su brazo debía dirigir otra pelotita al lugar donde le indicaba la pantalla. Llevaba tiempo repitiendo de manera rutinaria esta tarea para ejercitar las neuronas y que las áreas cerebrales dañadas recuperaran parte de su funcionalidad; pero desde hacía poco también llevaba unas pilas enganchadas a su cabeza. Leonardo Cohen quería averiguar si combinando la rehabilitación con la estimulación eléctrica transcraneal no invasiva, las terapias a personas víctimas de accidentes cerebrales son más eficientes. Todo indica que sí Impresionante.

De nuevo, la intención de los investigadores de los NIH es curar los cerebros enfermos. Pero ¿podría servir para mejorar los sanos? Sin duda. Para algunos, esto nos sitúa frente a un nuevo paradigma en la medicina: ya no iremos al médico sólo cuando estemos enfermos para recuperar la normalidad; en el futuro recurriremos a centros sanitarios aun estando sanos para que mejoren una «normalidad» que cada vez quedará más difuminada. Ya lo estamos haciendo con nuestros cuerpos, y algunos han empezado a intentar aumentar las capacidades de su mente. No sólo desde fuera con técnicas de estimulación transcraneal, sino también desde dentro.

AUMENTAR EL POTENCIAL DE NUESTRO CEREBRO

De la misma manera que existen fármacos contra la depresión, nada impide pensar en el diseño de sustancias químicas que mejoren sin efectos secundarios y de manera muy notable nuestro estado de ánimo, capacidad de concentración, memoria y felicidad.

El fármaco Ritalin se prescribe a los pacientes con trastorno por déficit de atención (TDAH), pero la revista Nature publicó en abril de 2008 que una de cada cinco personas que tomaban Ritalin no tenían ningún problema de salud[3]. La mayoría eran académicos y científicos, y simplemente lo consumían para mejorar su rendimiento intelectual Algo parecido ocurre con el fármaco ModaM, que se receta contra la narcolepsia para reducir el sueño diurno en los trabajadores que realizan turnos. El 90 por ciento de prescripciones se realizan en personas normales que pretenden incrementar su estado de alerta, pero es bien sabido que su uso se está extendiendo entre los estudiantes universitarios. Esto puede generar una primera sensación de rechazo, pero cuando me reuní con el director del centro para la aumentación humana del MIT, Ed Boyden, lo justificó diciendo que el café también era un potenciador cognitivo importante. Con Ed Boyden hablamos de la neuroingeniería, las prótesis cerebrales y la química, cuyo objetivo es mejorar al máximo la calidad de vida de las personas.

Incrementar la memoria es uno de los objetivos más buscados. Los científicos persiguen consolidar las memorias antiguas y potenciar los recuerdos recién adquiridos que nos interese fijar. E incluso intentar borrar los indeseados. Quizá en el futuro utilizaremos alguna versión de los fármacos diseñados para tratar el desorden de estrés postraumático con la intención de controlar nuestros propios recuerdos. Y es que los límites del cerebro no están tan claros. Jorge Luis Borges imaginó a Funes el memorioso como alguien con una memoria tan desarrollada que no podía olvidar nada de lo que percibía. Era un personaje de ficción desdichado que terminó volviéndose loco, pero resulta que alguien «parecido» existió en la realidad. El ruso Solomon Shereshevskii era capaz de recordar discursos enteros palabra por palabra, complejas fórmulas matemáticas, o aprender textos en idiomas desconocidos en cuestión de minutos. Su memoria era extraordinaria y fue sujeto de numerosos estudios científicos. Seguro que Shereshevskii ya nació con un cerebro diferente, y alguien convencional nunca podrá adquirir una capacidad de recordar parecida, pero eso no quita que nuestras conexiones neuronales no sean más maleables de lo que nos imaginamos.

Un estudio del año 2007 demostró que el ejercicio físico aumentaba la neurogénesis en áreas del cerebro relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Cuando estás corriendo llega más oxígeno al cerebro, pero también aumentan los niveles de ciertos factores de crecimiento neuronales y de una proteína llamada BDNF (Brain-Derived Neurotrofic Factor) que dirige el desarrollo neuronal en el hipocampo. Es decir, la actividad muscular genera de manera indirecta una serie de sustancias químicas que afectan al rendimiento del cerebro. No parece imposible que algún día se plagie este mecanismo (o cualquier otro) y se induzca de forma directa.

Quién sabe si los universitarios del futuro tomarán pastillas antes de estudiar, o repasarán la lección con cascos que les estimulen eléctricamente el cerebro. Quizá sólo lo harán —como decía Wassermann— cirujanos, pilotos de aviones militares, o en cualquier trabajo peligroso en el que se necesite tener el cerebro trabajando al máximo de sus capacidades durante un período de tiempo determinado. En la década de 1960 se utilizaba electricidad para mejorar el estado anímico de personas con desórdenes psiquiátricos; quizá dentro de unos años, cuando estemos bajos de moral, terminaremos acudiendo a centros de masajes neuronales en los que introduciremos por unos minutos nuestras cabezas en un casco magnético que irá activando áreas cerebrales específicas para relajarnos, darnos placer, y de paso fijar lo que acabamos de aprender. O tal vez nunca se reproduzcan estos escenarios, pues el estado anímico individual parece ser muy robusto y difícil de manipular Pero lo que sí está claro es que la idea de potenciar las capacidades de los cerebros normales más allá del esfuerzo ya no es sólo una ilusión. Se ha empezado a investigar, y todo indica que la posibilidad de mejorar significativamente el cerebro humano está ahí, esperando a que la tecnología nos lo permita. No son elucubraciones futuristas más propias de la ciencia ficción que de los laboratorios serios. Da que pensar que una institución científica de reconocido prestigio como el MIT haya creado un centro llamado Center for Human Augmentation, organizado un evento titulado «h2.o; Bienvenidos a la nueva ciencia de la adaptación humana», y que sus investigadores como Ed Boyden reconozcan abiertamente poseer una nueva categoría de herramientas que cambiará nuestros cuerpos, mentes e identidad, a una velocidad nunca antes contemplada. La revolución ha empezado. La era del humano 2.0 se aproxima.