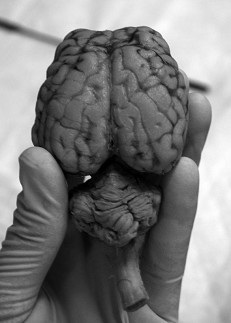

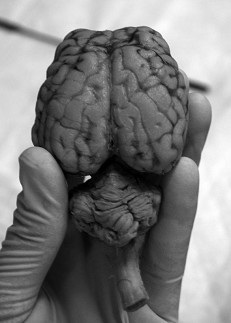

En 1966 el neurocientífico Richard Gregory hizo famosa la siguiente frase aparecida en su libro Ojo y cerebro: «Una de las dificultades para comprender el cerebro es que es poco más que un grumo de papilla espesa».

Comprendí el pleno sentido de esta expresión durante un curso de neuroanatomía en el que nos llevaron a un laboratorio del MIT diseccionarlo.

Cuando pones ese pedacito de carne en la palma de tu mano y lo observas detenidamente, no puedes dejar de sorprenderte y pensar: funciones de su cuerpo, siente dolor, o coordina sus movimientos… Decides aceptarlo porque no se te ocurre ninguna alternativa mejor, y tarea.

Lo primero que hice fue mirarlo desde atrás, coger el trocito de tronco cerebral que quedaba de su conexión con la médula espinal y bajarlo para que el cerebelo sobresaliera y pudiera ser cortado con más facilidad. El cerebelo se encuentra justamente detrás de los hemisferios, y su principal tarea es la coordinación de movimientos, el mantenimiento del equilibrio, y el aprendizaje de habilidades motoras. Cuando alguien sufre alguna lesión en él, es incapaz de moverse correctamente o calcular distancias, pierde masa muscular, se tambalea, y cae con frecuencia. Quizá una de sus principales curiosidades es que, a pesar de representar sólo el 10 por ciento del tamaño de todo el encéfalo, posee el 50 por ciento de sus neuronas.

Una vez retirado el cerebelo, el siguiente paso fue cortar minuciosamente las fibras que conectan el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, y separarlos poco a poco para observar qué escondían debajo de ellos. Lo primero que ves son cuatro estructuras ovaladas con una especie de apéndice en medio. Las dos más grandes y centrales son el tálamo, la zona que recibe toda la información de los sentidos —a excepción del olfato—, y se encarga de enviarla al córtex cerebral. Las dos menores son los colliculus, relacionados con la percepción del movimiento y el campo visual Entre ellos y el tálamo sobresale un enigmático apéndice. Se trata nada más y nada menos que de la glándula pineal, cuya posición tan central hizo que René Descartes la definiera como el lugar donde residía el alma humana, el espacio donde el espíritu se unía con el cuerpo. Sorteando el erróneo dualismo cuerpo-mente de Descartes, la verdad es que ese casi insignificante cono rosáceo está implicado en el desarrollo sexual, la hibernación de los animales y la regulación de nuestro metabolismo, y es donde se produce la melatonina, una hormona que controla los ciclos circadianos del cuerpo que regulan el sueño y la vigilia.

Uno ya tiene ganas de empezar a diseccionar los hemisferios; pero antes conviene prestar un poco de atención a la parte que comunica el cerebro con la médula espinal. Suele pasar inadvertido, pero el tronco cerebral, además de ser un canal de fibras nerviosas procedentes de todos los rincones de tu cuerpo, también es el que regula la respiración, el ritmo cardíaco y la sensación de dolor.

Ya no puedes más. Está muy bien analizar las áreas que hacen funcionar la máquina, pero los hemisferios están allí esperándote sobre la mesa para mostrarte dónde se esconden las preciosas funciones cognitivas.

La primera instrucción es separar con cuidado una capa con forma de lengua situada en la parte inferior del cerebro. Se trata del hipocampo, y es donde ahora mismo estáis guardando temporalmente las frases que vais leyendo. El grado de emoción que os susciten dichas frases hará que dentro de quince minutos se hayan consolidado de manera más o menos fuerte en otras áreas del cerebro, pero es la memoria temporal controlada por el hipocampo la que nos permite ir encarrilando una acción después de otra, o retener durante unos segundos el número de teléfono que nos acaban de dar. El hipocampo forma parte del sistema límbico, la parte más profunda y primitiva del cerebro. Ahí es donde se regulan las emociones básicas, la fuente del deseo, la agresividad, el miedo o la repulsión. En los últimos años los neurocientíficos están concluyendo que esta dicotomía entre emociones límbicas y razonamiento cortical es mucho menos nítida de lo que se pensaba, pero sin duda es ahí donde se alojan los instintos más elementales que compartimos con el resto de los animales.

Cuando por fin llegamos al ansiado córtex cerebral, una pequeña decepción se adueñó de todos los presentes. Nos podían decir que con el lóbulo frontal se tomaban decisiones complejas, que la visión se procesaba en la parte posterior del cerebro, el tacto en la zona central, o que el lenguaje se situaba en el lado izquierdo, pero ya no resultaba tan obvio distinguir módulos claramente diferenciados. La apariencia de ese grumo de papilla espesa era más bien uniforme.

La pregunta inmediata que a uno se le ocurre es ¿y entonces, cómo saben los científicos con tanta precisión dónde está localizada cada función cognitiva? Al fin y al cabo, parece fácil alterar el cerebelo de un ratón y ver qué ocurre, pero averiguar en qué región se localiza el autocontrol, el aprendizaje, o el sentido musical parece un poco más complejo.

Junto con estudios electrofisiológicos en primates y animales de laboratorio, hasta hace poco una de las grandes herramientas eran las lesiones cerebrales. Los neuroanatomistas no debían de disgustarse demasiado cuando recibían un paciente que había sufrido un accidente, o una embolia localizada en un área concreta del cerebro que iba acompañada de una disfunción específica. Son famosos los casos del paciente H. M. que tras una lesión en el hipocampo pasó toda su vida sin poder consolidar los recuerdos. Era capaz de recordar varios aspectos de su vida anteriores al accidente, y era consciente de lo que estaba haciendo en cada momento, pero al cabo de unos pocos minutos olvidaba por completo dónde había estado, qué tarea había realizado, o con quién había conversado. Asociando estos problemas a su lesión, los investigadores pudieron ir escudriñando qué funciones albergaba el hipocampo. Por otra parte, el papel de la corteza frontal en el control de nuestros impulsos empezó a esclarecerse a mediados del siglo XIX, cuando una barra de metal atravesó el cráneo de un trabajador de la construcción llamado Phineas Gage. Su personalidad cambió por completo y pasó a comportarse como una persona violenta, impulsiva, e incapaz de planificar nada a largo plazo. El accidente le afectó el área del autocontrol. De esa época también datan los estudios de Paul Pierre Broca, quien descubrió que varios pacientes con problemas en el habla tenían lesionada una zona concreta del hemisferio izquierdo del cerebro. Desde entonces, el área de Broca se estableció como una de las principales regiones donde el cerebro procesaba el lenguaje.

Otra manera curiosa de identificar funciones en el cerebro ha sido activar zonas específicas y ver qué ocurría. Recuerdo vivamente cómo en un laboratorio de estimulación magnética transcraneal de Harvard pusieron a pocos centímetros de mi cabeza una especie de paella magnética que, al encenderse, activaba mi córtex motor y hacía mover mi brazo hacia arriba de manera totalmente ajena a mi voluntad. La estimulación magnética transcraneal se está utilizando como complemento en terapias contra la depresión, la rehabilitación de áreas lesionadas tras accidentes cerebrovasculares, el tratamiento de migrañas, la mejora de capacidades cognitivas, y como herramienta de investigación básica para observar cómo reacciona el cerebro cuando partes específicas se le encienden. Más espectacular todavía son los experimentos en que la activación eléctrica de zonas concretas de los lóbulos temporales del cerebro inducían experiencias místicas a los voluntarios que los probaban. Incluso el éxtasis religioso parecía estar localizado en un área del cerebro.

Sin embargo, la gran revolución llegó a principios de la década de 1990 con las imágenes de resonancia magnética funcional Significó un salto descomunal: por primera vez se podía estudiar cómo funcionaban los cerebros normales, además de los enfermos. El planteamiento básico de la fMRI es muy sencillo: cuando utilizas una zona de tu cerebro aumenta el flujo de sangre en ella. Por lo tanto, si eres capaz de medir estas variaciones de presión sanguínea mientras realizas una acción determinada, sabrás qué parte de tu cerebro es la responsable. Mientras escribo estas palabras un escáner de la fMRI mostraría actividad en las zonas prefrontales de mi córtex y en las relacionadas con el movimiento de mis dedos, mientras que durante vuestra lectura se encenderían las partes relacionadas con la visión, entre otras.

La fMRI es lo que ha revivido esta neofrenología por la que sabemos qué zona de nuestro cerebro es la responsable de una capacidad cognitiva determinada. Esto ha abierto las puertas a disciplinas emergentes como la neuroeconomía, que analiza nuestra toma de decisiones, el neuromarketing, que investiga el comportamiento del consumidor, la neuroteología, que estudia las zonas implicadas en las experiencias místicas o religiosas, la neurofilosofía, que intenta responder preguntas básicas sobre la naturaleza humana, y la neuroética, que pronostica cierta invasión de nuestra propia personalidad y vigila las futuras aplicaciones de la información que en el futuro pueda generar esta tecnología. Interesante. No podía leer tantos artículos sobre la fMRI sin someterme yo mismo a un escáner para ver qué eran capaces de averiguar sobre mi personalidad sin mi consentimiento.