Es lícito matar para ti,

para los tuyos,

por el bien de tu progenie,

por necesidad;

mas nunca por el placer de matar,

y siete veces digo: al hombre no matarás.

RUDYARD KIPLING

En la cara exterior de la muralla, los niños jaenshi colgaban de largas cuerdas formando una hilera de cuerpecitos de pelaje pardo, inertes, inmóviles. Era evidente que a los más mayores los habían matado antes de colgarlos: ahí, un macho sin cabeza se balanceaba boca abajo, atado por los tobillos; allá pendía el cadáver de una hembra abrasado por un disparo. Pero a casi todos los niños de pelaje oscuro y grandes ojos dorados se habían limitado a colgarlos sin más. Al anochecer, el viento que soplaba desde las colinas escarpadas hacía que los cuerpos más ligeros se balancearan en el extremo de las cuerdas, golpeando la muralla como si estuvieran vivos y llamaran queriendo entrar.

Sin embargo, los guardias que patrullaban incesantemente la muralla no prestaban ninguna atención a los que así llamaban, y las herrumbrosas puertas metálicas no se abrían.

—¿Crees en el mal? —preguntó Arik neRrol a Jannis Ryther.

Contemplaban la Ciudad de los Ángeles de Acero desde la cima de una colina cercana. Arik neRrol estaba en cuclillas sobre los restos de lo que había sido una pirámide de culto jaenshi. Llevaba escrita la cólera que sentía en cada una de las arrugas del rostro chato y cobrizo.

—¿El mal? —murmuró Ryther distraídamente, sin apartar la mirada de la muralla de piedra roja, donde los cadáveres oscuros de los niños se perfilaban con crudeza.

Estaba poniéndose el sol, aquel globo rojo que los ángeles de acero llamaban el Corazón de Bakkalon, y el valle que se extendía a sus pies parecía anegado en jirones sangrientos de niebla.

—El mal —repitió neKrol. El comerciante era bajo y regordete, de rasgos inequívocamente mongoloides a excepción del pelo: una melena de color rojo intenso que le llegaba hasta la cintura—. Es un concepto religioso, y yo no soy creyente. Hace mucho tiempo, cuando era niño, allí en di-Emerel, decidí que el bien y el mal no existían; que solo son distintas formas de pensar. —Revolvió la tierra polvorienta con las manos pequeñas y suaves hasta que encontró un cascajo grande e irregular que encerró en un puño. Se levantó y se lo dio a Ryther—. Los Ángeles de Acero han hecho que vuelva a creer en el mal.

Ryther tomó el fragmento sin decir nada y lo examinó detenidamente, dándole vueltas en las manos. Era mucho más alta que neKrol y mucho más delgada, de complexión huesuda y dura, cara alargada, pelo negro y corto, y ojos inexpresivos. El mono manchado de sudor le venía holgado y le colgaba por todas partes.

—Qué curioso —dijo por fin, después de estudiar el cascajo unos minutos. Era duro y liso como el vidrio, pero más fuerte, de un rojo traslúcido tan oscuro que parecía negro—. ¿Es plástico? —preguntó, tirándolo al suelo.

—Eso fue lo primero que pensé —dijo neKrol, encogiéndose de hombros—, pero es imposible, claro. Los jaenshi trabajan el hueso y la madera, y en ocasiones el metal, pero todavía les faltan siglos para llegar al plástico.

—Tal vez haga siglos que lo hayan dejado atrás —dijo Ryther—. ¿Dices que hay pirámides de culto por todo el bosque?

—Sí; al menos hasta donde he explorado. Pero los Ángeles han destruido las que había cerca de su valle para expulsar a los jaenshi. A medida que se expandan, y no dudes que se expandirán, destruirán muchas más.

Ryther asintió. Volvió a dirigir la mirada al valle y vio como el último vestigio del Corazón de Bakkalon desaparecía detrás de las montañas occidentales y las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Los niños jaenshi se mecían en estanques de luz artificial azul claro, y justo encima de la puerta de la muralla, dos siluetas estaban trabajando. Poco después empujaron un bulto hacia fuera; la cuerda que lo sujetaba se desenrolló, y otra pequeña sombra se retorció ante la pared.

—¿Por qué? —preguntó Ryther con voz fría, sin dejar de mirar.

—Los jaenshi intentaron defender una pirámide. —En la voz de neKrol no había el menor deje de frialdad—. Lanzas, cuchillos y piedras contra los láseres, los explosivos y las armas sónicas de los Ángeles de Acero. Pero los pillaron por sorpresa y mataron a un hombre. El prior dijo que no se repetiría nada parecido. —Escupió—. El mal. Los niños confían en ellos, ya lo ves.

—Qué curioso.

—¿No puedes hacer nada? —preguntó nervioso neKrol—. Tienes una nave y una tripulación. Los jaenshi necesitan a alguien que los proteja, Jannis. Están indefensos ante los ángeles.

—Mi tripulación está formada por cuatro hombres —repuso Ryther con tono sereno—. Y puede que tenga cuatro láseres de caza. —No dijo más.

—¿Nada? —preguntó neKrol, mirándola con desesperación.

—Es posible que mañana nos llame el prior. Seguro que ha visto como descendía la Luces. Puede que los Ángeles quieran comerciar. —Miró por última vez el valle—. Vámonos, Arik, tenemos que volver a la base. Hay que cargar la mercancía.

Wyatt, prior de los Hijos de Bakkalon en el mundo de Corlos, era alto, flaco y de cara colorada, y tenía los brazos desnudos muy musculosos. Llevaba el pelo negro azulado cortado al rape, y su porte era rígido y erguido. Igual que todos los ángeles de acero, vestía un uniforme de ropa camaleónica (en aquel momento era marrón claro, pues estaba en el límite de la pequeña y tosca pista de aterrizaje, a plena luz del día), un cinturón de malla de acero del que colgaban una pistola láser, un intercomunicador y un arma sónica, y un rígido alzacuellos rojo. Lo único que indicaba el rango de Wyatt era la figura diminuta que llevaba colgando del cuello: Bakkalon, el Niño Pálido, desnudo, inocente y de ojos brillantes, pero que sujetaba una enorme espada negra en su puño diminuto.

Detrás de él había cuatro ángeles más, dos hombres y dos mujeres, todos vestidos igual. También tenían las facciones muy parecidas: el pelo bien corto, ya fuera rubio, pelirrojo o moreno; los ojos de mirada fría pero alerta, velada por una sombra de fanatismo; la postura erguida que caracterizaba a los miembros de la secta religiosomilitar; el cuerpo recio y atlético. A neKrol, que era fofo, torpe y desaliñado, le disgustaba todo lo relacionado con los Ángeles.

El prior Wyatt había llegado poco después del amanecer y había enviado a un miembro de su escuadrón a la pequeña casa prefabricada gris con forma de campana, donde neKrol tenía la base comercial y también la vivienda. Soñoliento y de mal humor, pero con unos modales impecables y precavidos, el comerciante se había levantado para dar la bienvenida a los ángeles y los había acompañado al centro de la pista de aterrizaje, donde la maltrecha lágrima metálica Luces de Jolostar reposaba acuclillada sobre sus tres patas retráctiles.

Los portones de carga y descarga estaban cerrados. La tripulación de Ryther se había pasado la tarde de la víspera descargando la mercancía para neKrol y llenando la bodega de cajas de objetos jaenshi que quizá pudieran vender a buen precio a coleccionistas de arte alienígena, aunque no habría manera de saberlo hasta que un marchante les echara un vistazo. Ryther había dejado a neKrol en aquel planeta hacía solo un año, y era la primera vez que recogía mercancía.

—Soy una comerciante independiente, y Arik es mi representante en este mundo —dijo Ryther al prior cuando se encontraron en el borde de la pista de aterrizaje—. Tiene que negociar con él.

—Ya —dijo el prior Wyatt. Había tendido a Ryther la lista de artículos que querían los Ángeles de las colonias industrializadas de Avalón y Mundo de Jamison, y todavía la tenía en la mano—. Pero neKrol no va a negociar con nosotros.

Ryther lo miró con cara de incomprensión.

—No —dijo neKrol—. Yo comercio con ellos; no los mato.

Desde que los Ángeles de Acero fundaron la ciudad colonial meses atrás, el prior había hablado con neKrol bastantes veces, pero todas las conversaciones acababan en disputa. Aquella vez no le hizo caso.

—Actuamos como consideramos necesario —dijo Wyatt a Ryther—. Cuando un animal mata a un hombre, hay que castigar al animal para que otros animales lo vean y aprendan, para que las bestias sepan que el hombre, semilla de la Tierra e hijo de Bakkalon, es su amo y señor.

—Los jaenshi no son bestias —buló neKrol—. Son seres inteligentes y tienen religión, arte y costumbres, y…

—Y no tienen alma —concluyó Wyatt mirándolo—. Los únicos que tienen alma son los Hijos de Bakkalon. La semilla de la Tierra. El hecho de que tengan raciocinio es algo que solo le importa a usted, y puede que a ellos; pero no tienen alma, y por tanto son bestias.

—Arik me ha enseñado las pirámides de culto que han construido —dijo Ryther—. Unos seres que son capaces de construir semejantes santuarios deben tener alma, por fuerza.

—Está usted en un error —respondió el prior, sacudiendo la cabeza—. El Libro lo dice claramente. Nosotros, la semilla de la Tierra, somos los verdaderos Hijos de Bakkalon, y nadie más. El resto son animales, y debemos imponer nuestro dominio sobre ellos en nombre de Bakkalon.

—Muy bien —dijo Ryther—. Pues me temo que tendrán que imponer su dominio sin contar con la Luces de Jolostar. Y voy a decirle una cosa, prior: sus acciones me parecen muy alarmantes, y tengo intención de informar a las autoridades cuando regrese a Mundo de Jamison.

—No esperaba menos —dijo Wyatt—. ¿Quién sabe? Quizá el año que viene arda de amor por Bakkalon y podamos hablar otra vez. Hasta entonces, el mttndo de Corlos sobrevivirá. —Se despidió y se marchó con paso enérgico de la pista, seguido por los cuatro ángeles de acero.

—¿Y de qué servirá informar a las autoridades? —preguntó neKrol con amargura después de que se fueran.

—De nada —respondió Ryther, desviando la mirada hacia el bosque. El viento levantaba el polvo a su alrededor, y abatió los hombros como si estuviera muy cansada—. A los jamesianos les importa un bledo, y aunque no fuera así, ¿qué podrían hacer?

NeKrol se acordó del libro grueso encuadernado en rojo que le había dado Wyatt hacía meses.

—«Y Bakkalon, el Niño Pálido, modeló a sus hijos a partir del acero —citó—, pues las estrellas destruirán a los de carne más blanda. Y en la mano de cada retoño colocó una espada forjada y les dijo: “Esta es la Verdad y el Camino”». —Escupió con asco—. Ese es su credo. ¿Y no podemos hacer nada?

—Te dejaré dos láseres. —El rostro de Ryther no mostraba expresión alguna—. Asegúrate de que los jaenshi aprendan a usarlos en el plazo de un año. Creo que sé qué clase de mercancía tengo que traer.

Los jaenshi vivían en clanes (así los consideraba neKrol) de veinte o treinta individuos, con el mismo número de niños que de adultos; cada clan vivía en un bosque y tenía su pirámide de culto. No construían refugios; dormían acurrucados en los árboles que rodeaban la pirámide. Comían lo que recolectaban; por todas partes crecían jugosas frutas azules, casi negras, y había tres clases de frutos silvestres comestibles, una planta alucinógena y una raíz amarilla y pegajosa que desenterraban. NeKrol había descubierto que también cazaban, pero muy raramente. Un clan podía pasar meses sin carne, mientras los potamóqueros pardos iban reproduciéndose, husmeando, escarbando en busca de raíces y jugando con los niños. Entonces, un buen día, cuando la población de potamóqueros llegaba a un número problemático, los lanceros jaenshi se mezclaban entre ellos con tranquilidad y sacrificaban a dos de cada tres; durante una semana se preparaban todas las noches enormes asados de potamóquero alrededor de la pirámide. Se comportaban de forma similar con unas babosas blancas que, cuando cubrían los frutales como una plaga, les servían para hacer estofado, y con los seudomonos ladrones de fruta que vivían en las ramas más altas.

Por lo que sabía neKrol, no había depredadores en los bosques de los jaenshi. Los primeros meses que pasó en aquel mundo había ido de pirámide en pirámide, siguiendo su ruta comercial, armado con un cuchillo y la pistola láser. Pero jamás se había topado con nada remotamente hostil, y el cuchillo acabó languideciendo en la cocina, roto, y hacía tiempo que había perdido la pistola.

El día siguiente a la partida de la Luces de Jolostar, neKrol entró en el bosque armado de nuevo, con un láser de caza de Ryther al hombro.

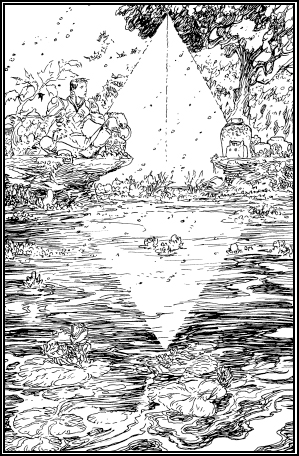

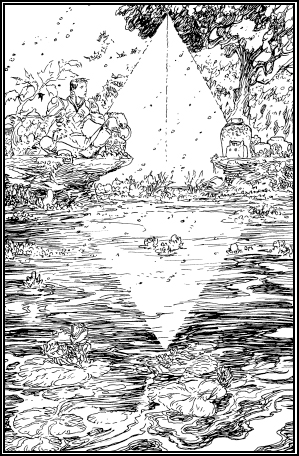

A menos de dos kilómetros de la base estaba el campamento jaenshi que neKrol llamaba el pueblo de la cascada. Vivían en la ladera de una colina cubierta por un espeso bosque, donde un arroyo de turbulentas aguas blanquiazules bajaba con ímpetu, dividiéndose y confluyendo una y otra vez, de forma que toda la ladera constituía un laberinto centelleante de cascadas, rápidos, pozas y cortinas de agua pulverizada. La pirámide de culto del clan estaba en la poza más baja de la colina, en una piedra plana y gris, entre remolinos. Era un bloque de tres caras más alto que casi todos los jaenshi, aunque a neKrol le llegaba hasta la barbilla, tenía un color rojo oscurísimo y parecía infinitamente pesado, sólido e inamovible.

Pero neKrol no se dejaba engañar. Había visto otras pirámides reducidas a pedazos por los láseres de los ángeles de acero y consumidas por las llamas de las armas explosivas. Fueran los que fueran los poderes que la mitología jaenshi atribuyese a las pirámides, fueran los que fueran los misterios que se escondiesen en sus orígenes, no eran suficientes para resistir las espadas de Bakkalon.

Al llegar, neKrol vio resplandecer al sol el claro que rodeaba la poza de la pirámide y como se mecía al viento la alta hierba. Sin embargo, no había casi ningún miembro del pueblo de la cascada. Seguramente estaban en los árboles, trepando, copulando o cogiendo finta, o vagando por el bosque de la colina. NeKrol encontró solo unos pocos niños que montaban en un potamóquero. Se sentó a esperar, calentándose al sol.

Al cabo de poco minutos apareció el viejo portavoz y se sentó junto a neKrol.

Era un jaenshi menudo y reseco al que solo le quedaban unos mechones de sucio pelaje pardo y blanco para cubrirle las arrugas. No tenía dientes ni garras y era enclenque, pero sus ojos, grandes, dorados y sin pupilas, como los de cualquier jaenshi, estaban alerta y llenos de vida. Era el portavoz del pueblo de la cascada, y tenía una comunicación más íntima con la pirámide. Cada clan tenía un portavoz.

—Tengo un artículo nuevo —dijo neKrol en la suave y pastosa lengua de los jaenshi.

Había aprendido el idioma en Avalón, antes de llegar allí. Tomas Chung, el renombrado lingüista valónense, lo había descifrado siglos atrás, cuando el Proyecto Kleronomas recaló en el planeta. Desde entonces, ningún otro ser humano había visitado a los jaenshi, pero los mapas de Kleronomas y el análisis de Chung de la estructura del lenguaje podían consultarse en los ordenadores del Instituto de Estudios de Inteligencia No Humana de Avalón.

—Te hemos hecho más estatuas; hemos usado maderas nuevas —dijo el viejo portavoz—. ¿Qué has traído? ¿Sal?

NeKrol se quitó la mochila, la dejó en el suelo y la abrió. Sacó una bala de sal y la puso delante del jaenshi.

—Sal. Y más cosas. —Dejó el fusil de caza en el suelo.

—¿Qué es esto? —preguntó el viejo portavoz.

—¿Has oído hablar de los Ángeles de Acero?

El viejo asintió; neKrol le había enseñado aquel gesto.

—Los sin dios que huyen del valle muerto hablan de ellos. Son los que acallan a los dioses, los destructores de pirámides.

—Esto es como lo que usan los Ángeles de Acero para destruir vuestras pirámides —dijo neKrol—. Te lo he traído como mercancía.

El viejo portavoz se quedó sentado, muy quieto.

—Pero nosotros no queremos destruir pirámides.

—Esta herramienta puede emplearse para más cosas. Con el tiempo, los Ángeles de Acero llegarán aquí para destruir la pirámide del pueblo de la cascada. Si entonces tenéis herramientas como estas, podréis detenerlos. La gente de la pirámide del círculo de piedras intentó detener a los Ángeles con lanzas y cuchillos, y ahora viven dispersos y salvajes, y sus hijos cuelgan de la muralla de la Ciudad de los Ángeles de Acero. Otros clanes no se resistieron, pero también han acabado sin dios ni tierra. Llegará el día en que el pueblo de la cascada necesitará esta herramienta, viejo portavoz.

El anciano jaenshi cogió el láser y lo giró con curiosidad en sus manos pequeñas y ajadas.

—Tenemos que someterlo a oración —dijo el anciano—. Quédate, Arik. Te responderemos por la noche, cuando el dios nos mire. Hasta entonces, seguiremos con los intercambios.

Se levantó bruscamente, echó una mirada rápida a la pirámide de la poza y desapareció en el bosque con el láser en la mano.

NeKrol suspiró. Le esperaba un día muy largo, ya que las plegarias no se celebraban hasta la puesta de sol. Se acercó hasta el borde de la poza, se desabrochó las pesadas botas y metió los pies sudados y encallecidos en el agua fresca y tonificante.

Cuando levantó la mirada ya había llegado el primer tallista, una joven y grácil jaenshi de pelaje con visos color caoba. Le ofreció su trabajo en silencio (todos guardaban silencio en presencia de neKrol, excepto el portavoz).

Se trataba de una estatuilla del tamaño de un puño que representaba una diosa de la fertilidad de pechos generosos, elaborada en la fragante madera azul de finas vetas de los árboles frutales. Estaba sentada con las piernas cruzadas encima de una base triangular, y de cada vértice salía una varilla fina de hueso; las tres varillas se unían sobre la cabeza de la figura, sujetas con una bolita de barro.

NeKrol cogió la figura, la examinó desde varios ángulos y asintió. La jaenshi sonrió y desapareció con la bala de sal. Mucho después de que se hubiera marchado, neKrol seguía admirando su adquisición. Toda la vida había sido comerciante; había pasado diez años con los gethsoid de Aath, aquellos seres con cara de calamar, y cuatro con los escuálidos fyndii; había seguido una ruta comercial por media docena de planetas, mundos que habían sido esclavos del ya desmoronado Imperio hrangano y que vivían en la Edad de Piedra; pero en ningún lugar había encontrado artistas como los jaenshi. Se preguntó por enésima vez cómo era posible que ni Kleronomas ni Chung hubieran mencionado las tallas jaenshi. No obstante, se alegraba de que fuera así, y estaba seguro de que, cuando los marchantes vieran las cajas de dioses de madera que Ryther llevaba consigo, aquel mundo se infestaría de comerciantes. A él lo habían enviado a probar suerte; para ver si encontraba una droga, una hierba o una bebida que pudiera tener salida en el comercio interestelar. En cambio, había encontrado arte, como en respuesta a una plegaria.

Más artesanos fueron yendo y viniendo, mostrándole sus creaciones, mientras la mañana se convertía en la tarde y la tarde en crepúsculo. Estudiaba cada pieza con atención; aceptaba algunas y rechazaba otras, y pagaba con sal las que se quedaba. Antes de que cayera la noche, un pequeño montón de objetos descansaba a su derecha: un juego de cuchillos de piedra roja, un paño fúnebre gris tejido con el pelaje de un anciano jaenshi por su viuda y amigos (habían bordado la cara del fallecido con el suave pelo dorado de un seudomono) y una lanza de hueso con inscripciones que le recordaron los caracteres rúnicos de las leyendas de la Vieja Tierra. Y estatuas; las estatuas eran sus favoritas, siempre. Con frecuencia, el arte alienígena resultaba incomprensible de tan ajeno, pero los artistas jaenshi le tocaban una fibra sensible. Aquellos dioses sentados en pirámides de hueso, pese a tener rostros jaenshi, parecían arquetipos humanos: dioses de la guerra de expresión severa, seres curiosamente semejantes a sátiros, diosas de la fertilidad como la que había comprado, guerreros y ninfas de apariencia casi humana… A menudo deseaba haber estudiado xenoantropología para poder escribir un libro sobre los universales de la mitología. Los jaenshi debían de tener una mitología riquísima, aunque los portavoces nunca hablaran de ella. ¿Cómo, si no, se explicaban aquellas figuritas? Puede que ya no adoraran a los antiguos dioses, pero seguían vivos en su memoria.

Cuando se puso el Corazón de Bakkalon y los últimos rayos rojizos dejaron de filtrarse a través de la bóveda arbórea, neKrol había acumulado tantos objetos como podía transportar, y casi se le había terminado la sal. Volvió a ponerse las botas, guardó sus adquisiciones en la mochila con cuidado y se sentó a esperar pacientemente en la hierba, junto a la poza. Uno tras otro, los miembros del pueblo de la cascada se reunieron con él. El último en llegar fue el portavoz.

Empezaron los rezos.

El viejo portavoz, con el láser en la mano, vadeó con cautela el agua negra como la noche y se agachó junto a la mole oscura de la pirámide. Los demás, unos cuarenta niños y adultos, fueron distribuyéndose por la hierba, cerca de la orilla y de cara a la poza, detrás de neKrol y a su alrededor. Igual que él, tenían los ojos fijos en la pirámide y en el portavoz, y sus siluetas se recortaban con claridad a la luz de la enorme luna naciente. Tras dejar el láser en el suelo de piedra, el portavoz apretó las manos contra un lado de la pirámide. Se puso rígido, y el resto de los jaenshi se tensó también y se sumió en un silencio absoluto.

NeKrol se revolvió incómodo y contuvo un bostezo. No era la primera vez que asistía al ritual y conocía el protocolo. Aún quedaba una larga hora de aburrimiento, pues los jaenshi oraban en silencio, y no se oía nada más que su respiración monótona ni se veía otra cosa que cuarenta caras impasibles. Suspiró e intentó relajarse cerrando los ojos y concentrándose en la hierba blanda donde descansaba y en la cálida brisa que le agitaba el pelo enmarañado. Allí, brevemente, encontró un poco de paz. Pero si los Ángeles de Acero salían del valle…

Pasó la hora, pero neKrol, sumido en sus reflexiones, apenas sintió el transcurso del tiempo. De repente oyó ruido y conversaciones a su alrededor. El pueblo de la cascada se levantaba y regresaba al bosque. El viejo portavoz se le acercó y dejó el láser a sus pies.

—No —se limitó a decir.

—¿Qué? —empezó a decir neKrol—. Pero tienes que quedártelo. Mira, voy a enseñarte qué hace…

—He tenido una visión, Arik. El dios me lo ha enseñado. Pero me ha enseñado también que no sería bueno que nos quedáramos con él.

—Viejo portavoz, los Ángeles de Acero vendrán…

—Si vienen, nuestro dios hablará con ellos —dijo el viejo jaenshi en su lengua ronroneante. La voz era amable pero resuelta, y su mirada diáfana no admitía discusión.

—Damos las gracias por estos alimentos, a nosotros y a nadie más que a nosotros. Son nuestros en virtud de nuestro esfuerzo; son nuestros porque nos los hemos ganado; son nuestros por la única ley que existe: la ley del más fuerte. Pero por esa fuerza, por el poder de nuestros brazos, por el acero de nuestra espada y por el fuego de nuestro corazón, damos las gracias a Bakkalon, el Niño Pálido, que nos dio la vida y nos enseñó a conservarla.

Rígido, el prior presidía desde el centro las cinco largas mesas de madera que ocupaban toda la extensión del enorme comedor, pronunciando con solemnidad cada palabra de la oración de gracias. Con las palmas de las grandes manos nervudas apretaba con fuerza la hoja de la espada, que miraba hacia arriba. La luz era tan tenue que su uniforme había adquirido un tono casi negro. A su alrededor, los Ángeles de Acero escuchaban con atención, sentados ante la comida intacta que tenían delante: tubérculos hervidos, trozos de carne humeante de potamóquero, pan negro, platos de neohierba tierna y crujiente… Los niños menores de diez años, la edad de ingreso en la milicia, vestidos con blusones almidonados blancos y, como los demás, el cinturón de malla de acero, ocupaban las dos mesas exteriores, dispuestas bajo las ventanas estrechas como rendijas. Los supervisores, de nueve años, con varas de madera al cinto y expresión adusta, no quitaban ojo a los niños más pequeños, a quienes les costaba verdadero trabajo mantenerse quietos. Las dos mesas siguientes, igualmente largas, las ocupaban la hermandad de los combatientes, que iban completamente armados; hombres y mujeres se sentaban alternativamente, veteranos de piel curtida junto a niños de diez años que acababan de mudarse del dormitorio infantil a los barracones. Todos llevaban la misma ropa camaleónica que Wyatt, pero sin el alzacuellos, y unos pocos lucían galones. La mesa central, que medía menos de la mitad que las otras, estaba ocupada por los mandos de los Ángeles de Acero, los padres y las madres de escuadrón, los maestros de armas, los sanadores, los cuatro obispos de campo… Todos ellos llevaban el tieso alzacuellos carmesí. Y el prior ocupaba la cabecera.

—Comamos —dijo por fin Wyatt.

Su espada cortó el aire por encima de la mesa, trazando la señal de la bendición como un tajo de espada, y se sentó frente al plato. Al igual que los demás, el prior había aguardado su tumo en la cola que serpenteaba desde la cocina hasta el comedor, y su ración no era mayor que la de cualquier otro miembro de la orden.

Se oyó el entrechocar de los cubiertos; de vez en cuando, el repiqueteo de un plato, o el zurriagazo de una vara cuando un supervisor castigaba una falta de disciplina. Aparte de aquello, la sala estaba en silencio. Los Ángeles de Acero no conversaban durante las comidas, sino que preferían meditar sobre las lecciones del día mientras ingerían las * espartanas raciones.

Cuando terminaron, los niños, siempre en silencio, salieron del comedor y volvieron al dormitorio. Los siguió la hermandad de los combatientes; algunos se fueron a la capilla; la mayoría, a los barracones, y unos pocos, a hacer guardia en la muralla. Los hombres a los que relevarían encontrarían aún comida caliente en la cocina.

Los altos mandos se quedaron. Después de que retiraran los platos de la mesa, la comida se transformó en un consejo.

—Descansad —dijo Wyatt, pero las figuras sentadas a la mesa se relajaron muy poco, si es que se distendieron en absoluto. El concepto de relajación había dejado de existir para ellos. El prior dirigió la mirada a uno de los presentes—. Dhallis, ¿tienes el informe que pedí?

La obispo de campo Dhallis asintió. Era una mujer fornida de mediana edad, musculosa y con la piel del color del cuero. En el alzacuellos llevaba una pequeña insignia de acero con la forma de un chip de memoria, el emblema de los Servicios Informáticos.

—Sí, prior. —Su voz era dura y clara—. Mundo de Jamison es una colonia de cuarta generación, y sus habitantes provienen en su mayoría de Viejo Poseidón. Hay un gran continente, casi inexplorado, y más de doce mil islas de distintos tamaños. La población humana se concentra casi en su totalidad en las islas y vive de la pesca, la agricultura terrestre y marina, la cría de animales acuáticos y la industria pesada. Los océanos son ricos en alimentos y metales. La población total es de unos setenta y nueve millones. Hay dos ciudades principales, ambas con espaciopuerto: Puerto Jamison y Jolostar. —Consultó la copia impresa que tenía en la mesa—. En la época de la Doble Guerra, Mundo de Jamison ni siquiera aparecía en los mapas. Nunca se ha visto implicado en acciones militares, y su única fuerza armada es la policía planetaria. No tiene programa colonial y nunca ha reivindicado jurisdicción política más allá de su atmósfera.

—Excelente —dijo el prior, asintiendo—. Por tanto, la amenaza de la comerciante de informar a las autoridades es insustancial. Prosigamos. Adelante, padre de escuadrón Walman.

—Hoy hemos capturado a cuatro jaenshi, prior, y ya están en la muralla —informó Walman, un joven rubicundo de pelo rubio muy corto y orejas grandes—. Si me lo permite, señor, sugiero que debatamos la posibilidad de finalizar la operación. Pese a nuestros esfuerzos, cada día obtenemos peores resultados. Hemos acabado prácticamente con todos los jaenshi jóvenes de los clanes que vivían en Valle Espada.

Wyatt asintió.

—¿Más opiniones?

—Los adultos siguen vivos —intervino el obispo de campo Lyon, huesudo y de ojos azules, mostrando su desacuerdo—. La bestia adulta es más peligrosa que la cría, padre de escuadrón.

—En este caso, no —intervino el maestro de armas C’ara DaHan, un hombre gigantesco, calvo y bronceado; era el jefe de Armamento Psicológico e Inteligencia Enemiga—. Nuestra investigación muestra que, una vez destruida la pirámide, ni los jaenshi adultos ni las crías representan una amenaza para los Hijos de Bakkalon. En la práctica, su estructura social se desintegra. Los adultos huyen en busca de otro clan al que unirse o regresan a una vida de salvajismo animal. Abandonan a los pequeños, que intentan sobrevivir solos, desorientados, y no ofrecen resistencia a la captura. Teniendo en cuenta el número de jaenshi que cuelga de nuestra muralla y la cantidad de muertes registradas a causa de los depredadores o en enfrentamientos con otros jaenshi, creo firmemente que Valle Espada está prácticamente limpio de animales. Se acerca el invierno, prior, y queda mucho por hacer. Deberíamos destinar al padre de escuadrón Walman y a sus hombres a otras tareas.

El debate prosiguió, pero la pauta ya estaba marcada; la mayoría de los presentes apoyó a DaHan. Wyatt escuchó con atención, sin dejar de rogar a Bakkalon para que lo guiara. Al fin, pidió silencio.

—Padre de escuadrón —dijo a Walman—, mañana capturarás a todos los jaenshi que sea posible, tanto adultos como niños, pero no los cuelgues si no oponen resistencia; tráelos a la ciudad y muéstrales a sus iguales de la muralla. Después expúlsalos del valle, y que cada uno se vaya en una dirección de la brújula. —Inclinó la cabeza—. Tengo la esperanza de que llevarán al resto de los jaenshi el mensaje del precio que pagarán las bestias si levantan la mano, la garra o el arma contra la semilla de la Tierra. Y así, cuando llegue la primavera y los Hijos de Bakkalon avancen más allá de Valle Espada, los jaenshi abandonarán pacíficamente sus pirámides, junto con las tierras que necesiten los hombres, para que se extienda la gloria del Niño Pálido.

Lyon y DaHan asintieron, y otros también.

—Ilumínenos, prior —pidió la obispo de campo Dhallis.

El prior Wyatt accedió. Una madre de escuadrón de baja jerarquía le llevó el Libro, y él lo abrió por el capítulo de las Enseñanzas.

—«En aquellos días, un gran mal cayó sobre la semilla de la Tierra —leyó—, pues los Hijos de Bakkalon lo habían abandonado para inclinarse a los pies de otros dioses más débiles. Y fue así que, los cielos se oscurecieron, y desde lo alto descendieron las criaturas de Hranga, de ojos rojos y dientes demoniacos, y de las profundidades ascendió la vasta horda fyndii como una nube de langostas que ocultó las estrellas. Y el mundo ardió, y los Hijos gritaron: ‘¡Sálvanos, sálvanos!’.

»”Y el Niño Pálido apareció empuñando Su gran espada, y con Su voz como el trueno les recriminó: ‘Habéis sido niños débiles, pues habéis desobedecido. ¿Dónde están vuestras espadas? ¿Acaso no os puse una espada en la mano?’

»”Y los Hijos se lamentaron: ‘Tomamos todas las armas en arados, oh, Bakkalon’.

»”Y Él se enfureció. ‘Entonces, ¡combatid a las criaturas de Hranga con arados! ¿Degollaréis a la horda fyndii con arados?’ Y los abandonó, e hizo oídos sordos a su llanto, porque el Corazón de Bakkalon es un corazón de fuego.

»”Pero entonces, uno de la semilla de la Tierra se secó las lágrimas, ya que le ardían en las mejillas de tan abrasador que era el cielo. Y la sed de sangre se despertó en él, y tomó el arado de nuevo en espada, y arremetió contra las criaturas de Hranga, degollándolas a su paso. Los otros lo vieron y lo siguieron, y un terrible grito de guerra surcó el espacio entre los mundos.

»”Y el Niño Pálido lo oyó y regresó, ya que el sonido de la guerra es más grato a Sus oídos que el de los lamentos. Y cuando los vio, sonrió. ‘Sois de nuevo mis Hijos’, dijo a la semilla de la Tierra. ‘Me habíais dado la espalda para adorar a un dios que se llama a sí mismo cordero, pero ¿acaso no sabéis que los corderos siempre acaban en el matadero? Sin embargo, vuestros ojos ven de nuevo con claridad, ¡y volvéis a ser los Lobos de Dios!’

»Y Bakkalon repartió espadas otra vez entre todos sus Hijos, a toda la semilla de la Tierra, y alzó su hoja negra e imponente, el Cercenador de Demonios, que aniquila a los seres sin alma, y la blandió. Y las criaturas de Hranga cayeron ante Su poder, y la gran horda que fueron los fyndii cayó fulminada ante Su mirada. Y los Hijos de Bakkalon barrieron el mundo» —El prior elevó la mirada—. Marchad, camaradas de armas, y reflexionad sobre las enseñanzas de Bakkalon mientras dormís. ¡Que el Niño Pálido os conceda visiones!

La reunión se disgregó.

Los árboles de la colina estaban pelados y cubiertos con una fina capa de escarcha, y la nieve, intacta salvo donde habían pisado y donde la levantaba el cortante viento del norte, refulgía con un blanco cegador al sol del mediodía. Abajo, en el valle, la Ciudad de los Ángeles de Acero mostraba un aspecto sobrenaturalmente límpido e inanimado. Contra la parte este de la muralla se habían agolpado grandes montículos de nieve, que llegaban hasta la mitad de la austera pared de piedra roja. Hacía meses que las puertas no se abrían. Hacía meses que los Hijos de Bakkalon habían recogido la cosecha y se habían encerrado en la ciudad para apretujarse en tomo a las hogueras. Si no hubiera sido por las luces azules que ardían en las noches negras y heladas y por los guardias que ocasionalmente se dejaban ver mientras patrullaban por el adarve, neKrol habría dicho que a los Ángeles se los había tragado la tierra.

La jaenshi a la que neKrol había acabado por llamar la de la lengua amarga lo miró. Sus ojos tenían un tono curiosamente más oscuro que el suave dorado de sus hermanos.

—El dios yace destrozado bajo la nieve —dijo, y ni siquiera el dulce acento de su idioma pudo ocultar la dureza del tono.

Se encontraban en el mismo sitio donde neKrol había llevado a Ryther tiempo atrás, el lugar que un día había ocupado la pirámide del pueblo del círculo de piedras. NeKrol iba enfundado de la cabeza a los pies en un termotraje que le apretaba por todas partes y le marcaba los pliegues de grasa. Observaba Valle Espada a través de la película de plástico azul oscuro del casco. La jaenshi de la lengua amarga iba desnuda, cubierta solamente por su espeso pelaje invernal. La correa del láser de caza le pasaba entre los pechos.

—Y más dioses caerán si nadie detiene a los Ángeles de Acero —dijo neKrol, temblando a pesar del termotraje.

—Era una niña cuando vinieron, Arik —dijo la de la lengua amarga; no pareció haberlo oído—. Si no hubieran tocado al dios, yo todavía sería una niña. Pero cuando la luz se apagó y el brillo murió en mi interior, vagué muy lejos del círculo de piedras, lejos de nuestro bosque natal, sin saber nada y comiendo allá donde podía. Las cosas son muy distintas en el valle oscuro. Los potamóqueros me gruñían al pasar y me atacaban con los colmillos; otros jaenshi me amenazaban, y se amenazaban entre sí. No entendía nada y no podía rezar. Tampoco entendí nada cuando me encontraron los Ángeles de Acero y me llevaron a su ciudad. No entendía nada de lo que decían. Me acuerdo de la muralla y de los niños; la mayoría eran más pequeños que yo. Grité y luché; cuando los vi colgando de las cuerdas, algo salvaje e impío cobró vida en mi interior.

Lo contempló con aquellos ojos de bronce bruñido y se revolvió en la nieve, hundida hasta los tobillos, con una garra cerrada con fuerza en tomo a la correa del láser.

NeKrol le había enseñado muchas cosas desde aquel día en que la había encontrado, a finales del verano, cuando los Ángeles de Acero la habían expulsado de Valle Espada. La de la lengua amarga era con diferencia la mejor tiradora de los seis exiliados sin dios que había reunido y entrenado.

Era la única salida; había ido de clan en clan ofreciendo los láseres, y todos los habían rechazado. Los jaenshi estaban seguros de que su dios los protegería. Los únicos que lo escucharon fueron los sin dios, aunque tampoco todos; a muchos, los niños más pequeños, los pacíficos, los primeros que habían huido, los habían aceptado en otros clanes. Pero otros, como la de la lengua amarga, se habían vuelto demasiado salvajes, habían visto demasiado, y ya no encajaban en ningún lugar. Ella había sido la primera en coger el arma, después de que el viejo portavoz del pueblo de la cascada la rechazase.

—Muchas veces es mejor vivir sin dioses —le dijo neKrol—. Esos de ahí abajo tienen un dios que les ha hecho ser como son. Los jaenshi también tienen dioses, y por tener fe en ellos, mueren. Vosotros los sin dios sois su única esperanza.

La de la lengua amarga no respondió; se limitó a mirar la ciudad silenciosa, sitiada por la nieve, y los ojos le centellearon.

NeKrol la observaba, y las preguntas se le agolpaban en la cabeza. Sus seis jaenshi y él eran la única esperanza; eso era lo que decía. Si aquello era cierto, ¿de verdad existía esperanza? Los Ángeles de Acero despertaban en la de la lengua amarga y los demás exiliados una rabia enloquecida que le daba escalofríos.

En el caso de que Ryther llegara con los láseres, en el caso de que un grupo tan reducido pudiera detener el avance de los Ángeles, en el caso de que todo lo que había imaginado se cumpliera, ¿qué pasaría después? Si todos los Ángeles murieran de repente, ¿dónde encontrarían su lugar los sin dios?

Se quedaron allí, en silencio, mientras la nieve revoloteaba a sus pies y el viento del norte los azotaba.

La capilla estaba a oscuras y en silencio. En las esquinas ardían llamaesferas que emitían una luz rojiza, turbia y fantasmal, y las filas de toscos bancos de madera estaban vacías. En el voluminoso altar, una losa de piedra negra sin pulir, resplandecía el holograma de Bakkalon, tan real que casi parecía respirar. Era un niño, un simple niño desnudo, rubio, blanco como la leche, con la inocencia infantil reflejada en los grandes ojos. En una mano sostenía la gran espada negra, mucho más alta que él.

Wyatt estaba arrodillado delante de la proyección, con la cabeza baja y muy quieto.

Todo el invierno había tenido sueños sombríos e inquietantes, de modo que a diario se arrodillaba y rezaba para que el dios le mostrara el camino. No había nadie más a quien recurrir; solo Bakkalon. Él, Wyatt, era el prior, el guía en la batalla y en la fe. A nadie más que a él concernía descifrar las visiones.

Así pues, todos los días se debatió con sus pensamientos, hasta que las nieves empezaron a fundirse y las rodillas del uniforme se le rayeron de tanto rozar el suelo. Por fin llegó a una conclusión, y aquel día convocó a los mandos superiores en la capilla.

Fueron entrando de uno en uno y se sentaron de uno en uno a solas en los bancos, separados de sus compañeros y a espaldas del prior, que permanecía arrodillado e inmóvil, sin prestarles atención. Wyatt rezaba para que las palabras que iba a pronunciar fueran las correctas y para que su visión fuera cierta. Cuando por fin hubieron llegado todos, se levantó y se giró hacia ellos.

—Muchos son los mundos donde han vivido los Hijos de Bakkalon —empezó—, pero ninguno es tan bendito como el nuestro, Corlos. Una época gloriosa está por venir, amados camaradas. El Niño Pálido me ha visitado en sueños, de la misma manera en que visitó a los primeros priores en los tiempos en que se forjó nuestra orden. Y he sido agraciado con unas visiones.

Todos sin excepción escuchaban sin decir palabra, con mirada humilde y sumisa. Era su prior, al fin y al cabo. Nadie podía discutir a un superior cuando de sus labios salían iluminación u órdenes. Era uno de los preceptos de Bakkalon: la cadena de mando era sagrada y jamás debía ponerse en duda. De modo que todos guardaron silencio.

—Bakkalon en persona ha visitado este mundo. Ha caminado entre los seres sin alma y las bestias del campo, y les ha hablado de nuestro dominio. Esto es lo que me ha dicho: que cuando llegue la primavera y la semilla de la Tierra salga de Valle Espada para ocupar más territorio, los animales conocerán su lugar y se retirarán a nuestro paso. ¡Que mi palabra sea profecía!

»Es más, seremos testigos de milagros. El Niño Pálido así lo ha prometido. Veremos portentos por los que conoceremos Su verdad, signos que reforzarán nuestra fe con nuevas revelaciones. Sin embargo, nuestra fe será puesta a prueba, pues será tiempo de sacrificios, y Bakkalon nos exigirá más de una vez que demostremos nuestra fe en Él. Deberemos recordar Sus enseñanzas y serle fieles; deberemos obedecerlo como un hijo obedece a su padre y un soldado a su oficial: con prontitud y sin vacilación, pues el Niño Pálido está en posesión de la verdad.

»Estas son las visiones que me ha concedido; estos son los sueños que he soñado. Oremos, hermanos.

Wyatt se giró de nuevo y se arrodilló. El resto se arrodilló a su vez, y todas las cabezas se inclinaron en oración. Todas, excepto una. Al fondo de la capilla, entre las sombras, donde parpadeaban las pálidas llamaesferas, C’ara DaHan miraba a su prior desde debajo de sus pobladas cejas.

Aquella noche, en el comedor, después de una cena silenciosa y una breve reunión, el maestro de armas pidió a Wyatt que lo acompañara a dar un paseo por la muralla.

—Prior, mi alma está atribulada. Necesito consejo de aquel que está más cerca de Bakkalon.

Wyatt asintió; ambos se pusieron sendas capas de noche de piel negra y tela metálica oscura, y echaron a andar junto al parapeto de la muralla de piedra roja, bajo las estrellas.

Cerca del matacán situado sobre las puertas de la ciudad, DaHan se detuvo y se asomó al exterior, con la mirada perdida en la nieve que se derretía lentamente. Al cabo de un rato se volvió hacia el prior.

—Wyatt, mi fe flaquea.

El prior, con la cara oculta por la capucha, no dijo nada y se limitó a observarlo. La confesión no era parte del rito de los Ángeles. Bakkalon había dicho que la fe de un soldado nunca debía vacilar.

—En los viejos tiempos —continuó C’ara DaHan— se usaron muchas armas contra los Hijos de Bakkalon. Hoy día, de algunas solo se conservan las historias. Quién sabe si existieron alguna vez. Quién sabe si no son más que invenciones, como los dioses que adoran los hombres débiles. No soy más que un maestro de armas, y no me corresponde ese conocimiento.

»Pero hay una historia, mi prior… Una historia que me turba. Se cuenta que una vez, en los largos siglos de la guerra, las criaturas de Hranga lanzaron sobre la semilla de la Tierra los vampiros de la mente, unos entes repugnantes que los hombres llamaban sorbealmas. Su ataque era invisible, pero se extendía a kilómetros de distancia. Llegaba más lejos que la vista de un hombre, más que el disparo de un láser, y provocaba la locura. ¡Provocaba visiones, mi prior! ¡Visiones! Hacía surgir dioses falsos y estrategias estúpidas en la mente de los hombres, y…

—Silencio —dijo Wyatt. Su voz brotó dura y fría como el aire de la noche que soplaba a su alrededor y convertía el aliento en vaho. Después de una larga pausa, el prior continuó con un tono más suave—: DaHan, he estado rezando todo el invierno, intentando comprender mis visiones. Soy el prior de los Hijos de Bakkalon en el mundo de Corlos, y no un niño cualquiera recién armado que se deje engañar por el primer dios falso que se le aparezca. Me he decidido a hablar solo cuando he estado totalmente seguro. He hablado como vuestro prior, como vuestro padre en la fe y vuestro oficial al mando. El hecho de que me cuestiones, maestro de armas, de que dudes de mí, me alarma sobremanera. ¿Qué será lo siguiente? ¿Discutirás conmigo en el campo de batalla? ¿Contradirás mis órdenes en algún punto clave?

—Jamás, prior —dijo DaHan, arrodillándose compungido en la nieve acumulada en el adarve.

—Eso espero. No obstante, antes de que te retires, y puesto que eres mi hermano en Bakkalon, te contestaré, aunque no esté obligado a ello y ha estado mal por tu parte esperar tal cosa. Esto es lo que tengo que decirte: el prior Wyatt es un buen oficial y un hombre devoto. El Niño Pálido me ha comunicado Sus profecías y ha anunciado que ocurrirán milagros. Y nosotros lo veremos todo con nuestros propios ojos. Pero si las profecías no se cumplieran y no tuviera lugar ningún portento…, nuestros ojos también lo verán. Y entonces sabré que no ha sido Bakkalon quien me ha enviado las visiones, sino un dios falso, tal vez un sorbealmas de Hranga. ¿O crees que un hrangano puede obrar milagros?

—No —respondió DaHan, todavía de rodillas, con su enorme cabeza calva aún gacha—. Sería una herejía.

—Desde luego.

El prior miró un instante a lo lejos. La noche era fría y estaba despejada, y no había luna. Se sintió transfigurado, y hasta las estrellas parecían cantar la gloria del Niño Pálido. En el cénit reinaba la constelación de la Espada, y la del Soldado intentaba alcanzarla desde el horizonte.

—Esta noche harás la ronda sin capa —dijo el prior a DaHan cuando bajó de nuevo la vista—. Cuando sople el viento del norte y te sientas helado hasta el tuétano, te recrearás en el dolor, y esa será la señal de tu sumisión a tu prior y a tu dios. A medida que tu carne se entumezca, la llama en tu corazón deberá arder con más fuerza.

—Sí, mi prior.

DaHan se levantó, se quitó la capa de noche y se la tendió al prior. Este le trazó la bendición.

El melodrama proyectado en la pantalla de la pared de su vivienda, a oscuras, se desarrollaba según el esquema habitual, pero neKrol, repantigado en un amplio y mullido sillón reclinable, tenía los ojos medio cerrados y apenas le prestaba atención. La de la lengua amarga y otros dos exiliados jaenshi estaban sentados en el suelo, con los ojos dorados atrapados por el espectáculo de unos humanos que se perseguían y se disparaban unos a otros por las altísimas torres ciudad de di-Emerel.

Poco a poco, a los jaenshi se les había despertado la curiosidad por otros mundos y otras formas de vida. Qué raro era todo, pensaba neKrol. Ni el pueblo de la cascada ni ningún jaenshi de ningún clan había mostrado jamás un interés semejante. Al principio, cuando neKrol acababa de aterrizar en el planeta y los Ángeles de Acero todavía no habían llegado en su vieja nave de guerra, que no tardaron en desmontar, había ofrecido toda clase de mercancías a los portavoces jaenshi: relucientes rollos de seda brillante de Avalón, joyería luminosa de Alto Kavalaan, cuchillos de duraleación, generadores solares, arcos de acero, libros de una docena de mundos, medicamentos, vino… Había llegado con un poco de todo. Los portavoces cogían algún objeto de vez en cuando, pero no mostraban ni pizca de interés. Lo único que les entusiasmaba era la sal.

Cuando llegaron las lluvias de primavera y la de la lengua amarga empezó a hacerle preguntas, neKrol cayó en la cuenta, con sorpresa, de las poquísimas veces que los jaenshi le habían preguntado nada. Quizá la estructura social y la religión les ahogaran la curiosidad intelectual innata. Los exiliados eran mucho más vivarachos, sobre todo la de la lengua amarga. De todas las preguntas que le hacía, neKrol solo podía responder a unas pocas, e incluso aquellas respuestas solo generaban nuevas preguntas que lo desconcertaban. Empezaba a asustarse de su propia ignorancia.

Pero lo mismo le ocurría a la de la lengua amarga. A diferencia de los miembros de los clanes, la jaenshi empezó a responder a las preguntas de neKrol (¿realmente no hablaban por culpa de la religión?), pero muchas veces se quedaba parpadeando perpleja, y empezó a cuestionarse las cosas.

—No existen historias de nuestros dioses —explicó una vez, cuando neKrol le preguntó por los mitos jaenshi—. ¿Qué clase de historias podría haber? Los dioses viven en las pirámides de culto, Arik; nosotros rezamos, y ellos velan por nosotros e iluminan nuestra vida. No van por ahí luchando y peleándose unos con otros, como los vuestros.

—Pero antes teníais otros dioses, antes de que empezarais a rendir culto a las pirámides —objetó neKrol—. Los que tallan los artesanos.

NeKrol llegó a abrir una caja y enseñarle las figuritas, aunque seguro que ella las recordaba, porque los artesanos del pueblo del círculo de piedras eran de los mejores. Pero la de la lengua amarga se acarició el pelaje y sacudió la cabeza.

—Era demasiado pequeña para ser tallista; quizá por eso nadie me las contó. Cada jaenshi sabe únicamente lo que necesita saber. Solo los tallistas necesitan hacer estas cosas, así que tal vez solo ellos conozcan las historias de los dioses antiguos.

En otra ocasión le había preguntado por las pirámides, pero aún había sacado menos en claro.

—¿Construirlas? —le había respondido—. No las hemos construido, Arik. Siempre han estado ahí, como las rocas o los árboles. —Entonces se interrumpió, parpadeando—. Pero no son como las rocas ni los árboles, ¿verdad? —Y, confusa, se fue a hablar con los demás.

Los jaenshi sin dios eran más reflexivos que sus hermanos de los clanes, ciertamente, pero también mucho más problemáticos. A medida que pasaban los días, a neKrol se le hacía más evidente lo absurdo de la empresa. Ya tenía consigo a ocho exiliados (había encontrado a dos más, medio muertos de hambre, en lo más crudo del invierno) que entrenaban por tumos con los dos láseres y espiaban a los Ángeles. Pero aunque Ryther regresara con más armas, sus fuerzas eran ridículas comparadas con las que podía desplegar el prior. La Luces de Jolostar llegaría con un cargamento de armas para abastecer a todos los clanes jaenshi de cien kilómetros a la redonda, esperando encontrarlos con los ánimos encendidos, dispuestos a resistir a los Ángeles de Acero y a aplastarlos aunque fuera solo gracias a la superioridad numérica. Jannis se quedaría de piedra cuando viera aparecer a neKrol y sus ocho desarrapados para darle la bienvenida.

Si es que eran capaces siquiera de dársela. Hasta aquello se presentaba complicado. A neKrol le costaba horrores mantener unidos a sus guerrilleros. Todos sentían hacia los Ángeles un odio rayano en la locura, pero estaban muy lejos de constituir una unidad cohesionada. A ninguno le gustaba recibir órdenes, y se peleaban sin cesar a zarpazo limpio por la jefatura. NeKrol sospechaba que, de no ser por sus advertencias, habrían acabado luchando con los láseres. Y por lo que respectaba a mantenerse en buena forma… Otro desatino. De las tres hembras, la única que no se había permitido quedarse embarazada era la de la lengua amarga. Como las camadas de los jaenshi solían ser de entre cuatro y ocho crías, neKrol calculaba que el final del verano los obsequiaría con una preciosa explosión demográfica de exiliados. Y no se acabaría ahí, desde luego; los sin dios parecían copular a todas horas, y las técnicas anticonceptivas les eran totalmente ajenas. NeKrol se preguntaba cómo se mantenía tan estable la población de los clanes, pero sus protegidos tampoco lo sabían.

—Supongo que teníamos menos apetito sexual —dijo la de la lengua amarga cuando se lo preguntó—. Pero yo era una niña, así que no lo sé con certeza. Antes de venir aquí nunca sentí el impulso. Supongo que era demasiado pequeña. —Pero al decirlo se rascaba insegura.

NeKrol suspiró, se recostó en el sillón y trató de aislarse del ruido de la pantalla. Iba a ser todo muy difícil. Los Ángeles de Acero ya habían salido de su fortaleza, y sus tanquetas arrollaban Valle Espada convirtiendo los bosques en tierras de cultivo. NeKrol había subido a las colinas; desde allí no era difícil adivinar que pronto tendría lugar la siembra de primavera. Y después, los Hijos de Bakkalon querrían expandirse. Precisamente la semana anterior, uno de ellos, un gigante «sin pelaje en la cabeza», como lo había descrito el vigía jaenshi, había ido al círculo de piedras y había recogido algunos fragmentos de la pirámide destruida. Fuera cual fuese el motivo, no auguraba nada bueno.

Algunas veces, neKrol sentía una angustia terrible al ver lo que había puesto en marcha, y casi deseaba que Ryther se olvidara de los láseres. La de la lengua amarga estaba decidida a atacar tan pronto como tuvieran las armas, sin preocuparse de sus posibilidades. Asustado, neKrol le recordó la cruel lección impartida por los Ángeles la última vez que los jaenshi habían matado a un hombre. Los niños colgados de la muralla aún se le aparecían en sueños.

—Sí, Arik. Claro que me acuerdo —se limitaba a decirle, mirándolo con aquellos ojos teñidos de locura color bronce.

Eficientes y silenciosos, los mozos de cocina, vestidos con blusones blancos, retiraron los últimos platos de la cena y se esfumaron.

—Descansad —dijo Wyatt a los oficiales. Y, tras una pausa—: Ha llegado el tiempo de los milagros, tal como anunció el Niño Pálido.

»Esta mañana he enviado tres escuadrones a las colinas del sureste de Valle Espada para dispersar los clanes jaenshi que ocupan las tierras que necesitamos. A primera hora de la tarde me han pasado el informe, y me gustaría compartir las nuevas con vosotros. Madre de escuadrón Jolip, ¿haces el favor de relatamos los acontecimientos que han tenido lugar durante tu misión?

—Sí, prior. —Jolip se levantó. Era una rubia de piel muy clara y cara chupada, tan delgada que le sobraba uniforme por todas partes—. Llevaba a mi cargo un escuadrón de diez ángeles para dispersar el llamado clan del risco, cuya pirámide descansa al pie de un risco no muy alto de granito, en la parte más agreste de las colinas. La información proporcionada por nuestro servicio de inteligencia indicaba que era uno de los clanes más pequeños, con solo una veintena de adultos, así que he prescindido del armamento pesado. Hemos cogido un cañón explosivo de clase cinco, ya que se tarda mucho en destruir una pirámide jaenshi solo con armas de mano, pero, aparte de eso, el armamento que llevábamos era estrictamente el estándar.

»No esperábamos resistencia, pero recordaba el incidente del círculo de piedras y he actuado con cautela. Después de unos doce kilómetros de marcha por las colinas de las inmediaciones del risco, nos hemos desplegado en abanico y hemos avanzado despacio, con las armas sónicas preparadas. Al topamos con algunos jaenshi en el bosque, los hemos capturado y los hemos hecho marchar como avanzadilla para usarlos como escudos en caso de sufrir una emboscada o un ataque sorpresa. Por supuesto, la medida se ha revelado innecesaria.

»Cuando hemos llegado a la pirámide, hemos visto que estaban esperándonos. Al menos doce animales, señor. Uno estaba sentado junto a la base de la pirámide, apretando un lado con las manos, y los demás formaban una especie de círculo a su alrededor. Nos miraban, pero ninguno se movía. —Hizo una pausa y se frotó la nariz con un dedo, pensativa—. Tal como he dicho al prior, a partir de aquel momento ha sido todo muy raro. El verano pasado conduje dos escuadrones contra clanes jaenshi. La primera vez, cuando aún no conocían nuestras intenciones, no encontramos a ninguno de esos animales sin alma; destruimos el artefacto y nos marchamos. La segunda vez, un enjambre de criaturas pululaba en tomo a la pirámide estorbando nuestros movimientos, y aunque no mostraron hostilidad, no se dispersaron hasta que abatí a uno con la pistola sónica. Y, claro, también había leído los informes del padre de escuadrón Allor y las dificultades que encontró en el círculo de piedras.

»Pero hoy ha sido todo muy distinto. He ordenado a dos de mis hombres que montaran el cañón en el trípode y he indicado a los animales que se apartaran. Se lo he hecho entender mediante gestos, desde luego, dado que no sé ni una palabra de su lengua pecaminosa. Han obedecido de inmediato, dividiéndose en dos grupos y, bueno, formando dos filas, una a cada lado de la línea de fuego. No hemos dejado de apuntarlos con las armas sónicas, por supuesto, pero la situación no parecía demasiado conflictiva.

»Y en efecto, así ha sido. El cañón explosivo ha destruido limpiamente la pirámide. Se ha formado una gran bola de fuego y ha sonado una especie de trueno al estallar el artefacto. Han salido disparados algunos fragmentos, pero nadie ha resultado herido; nos hemos puesto a cubierto, y los jaenshi parecían indiferentes. Al saltar por los aires la pirámide, hemos percibido un fuerte olor de ozono, y se ha visto una llama azulada apenas un instante, aunque tal vez fuera una imagen remanente de la explosión previa. De todas formas no me ha dado tiempo a fijarme porque, en ese momento, todos los jaenshi han caído de rodillas ante nosotros. Todos a la vez, señores. Apretaban la frente contra el suelo, postrados. Al principio pensaba que querían veneramos como a dioses porque habíamos volado al suyo, y trataba de decirles que en absoluto nos interesaba su adoración animal y que solo exigíamos que se marcharan de aquellas tierras de inmediato. Pero entonces me he dado cuenta de que estaba malinterpretándolos, porque, entonces, por los árboles de la cima de la colina han aparecido otros cuatro miembros del clan, han bajado y nos han dado una estatuilla. A continuación, los demás se han levantado, y lo último que he visto es que el clan entero se marchaba hacia el este, alejándose de Valle Espada y de las montañas. He recogido la estatuilla y se la he traído al prior. —Calló, pero siguió en pie a la espera de preguntas.

—Tengo aquí la estatuilla —dijo Wyatt.

Cogió un fardo que tenía a un lado de la silla, en el suelo, lo colocó encima de la mesa y retiró el paño blanco que lo envolvía.

La base era un triángulo de corteza negra, dura como una piedra, de cuyos vértices surgían otras tantas varillas de hueso que formaban una estructura piramidal. En el interior, exquisitamente tallado con todo detalle en suave madera azul, estaba Bakkalon, el Niño Pálido, empuñando una espada.

—¿Qué significa esto? —preguntó el obispo de campo Lyon, claramente sobresaltado.

—¡Sacrilegio! —exclamó la obispo de campo Dhallis.

—No es para tanto —intervino Gorman, el obispo de campo a cargo del armamento pesado—. Simplemente, los animales intentan congraciarse con nosotros, seguramente con la esperanza de que no empuñemos las espadas contra ellos.

—Solo la semilla de la Tierra puede arrodillarse ante Bakkalon —dijo Dhallis—. ¡Está escrito en el Libro! ¡El Niño Pálido no mirará con benevolencia a esos animales sin alma!

—¡Silencio, camaradas! —dijo el prior, y la larga mesa enmudeció de inmediato. Wyatt esbozó una sonrisa—. Estamos ante el primero de los milagros que anuncié este invierno en la capilla, el primer acontecimiento extraordinario que me reveló Bakkalon. Pues en verdad Él ha caminado por este mundo, por nuestro Corlos, de modo que hasta las bestias del campo conocen Su apariencia. Pensad en ello, hermanos. Pensad en esta figura y preguntaos: ¿alguna vez se ha permitido a un jaenshi poner pie en el interior de la ciudad santa?

—No, claro que no —dijo alguien.

—Así pues, ninguno de ellos ha visto el holograma que se yergue en nuestro altar. Tampoco yo he caminado entre los animales, puesto que mis deberes me obligan a permanecer encerrado en estas murallas. Por tanto, ninguno ha podido ver la imagen del Niño Pálido que me cuelga en el pecho y que indica mi posición, pues los pocos jaenshi que han contemplado mi rostro no han vivido para contarlo: fueron los que juzgué, los que colgamos en la muralla. Los animales no hablan el idioma de la semilla de la Tierra, y ninguno de nosotros ha aprendido su lenguaje tosco y primitivo. Y por último, tampoco han leído el Libro. Tened presente todo esto y preguntaos: ¿de dónde han sacado la información para tallar Su semblante y Su figura?

Silencio. Los mandos de los Hijos de Bakkalon se miraron unos a otros, asombrados.

—Es un milagro —dijo Wyatt, entrelazando las manos—. Los problemas con los jaenshi han tocado a su fin, pues es evidente que el Niño Pálido se les ha aparecido.

A su derecha, la obispo de campo Dhallis estaba muy rígida.

—Mi prior, adalid de la fe —dijo con cierta dificultad, pronunciando muy despacio cada palabra—, no estará insinuando que esos…, esas bestias… pueden… adorar al Niño Pálido; que Él acepta su veneración, ¿verdad? ¿Verdad?

—No atormentes tu alma, Dhallis. —Wyatt desprendía serenidad y benevolencia. Sonreía—. Te preguntas si peco por la Primera Falacia; probablemente estés recordando el Sacrilegio de G’hra, cuando un cautivo hrangano se inclinó ante Bakkalon para evitar la muerte reservada a los animales y el falso prior Gibrone proclamó que todos aquellos que adoraran al Niño Pálido tenían necesariamente alma. —Sacudió la cabeza—. Ya lo ves, leo el Libro. Pero no, obispo, no ha acaecido sacrilegio alguno. Bakkalon ha caminado entre los jaenshi, pero indudablemente solo les ha revelado la verdad. Lo han visto en toda Su gloria oscura y armada, y lo han oído proclamar que son animales, que no tienen alma, como sin duda proclamaría. En consecuencia, aceptan su lugar en el orden del universo y se retiran a nuestro paso. Jamás volverán a matar a un hombre. Percátate de que no se han inclinado ante la estatua que tallaron, sino que nos la han dado a nosotros, a la semilla de la Tierra, los únicos a quien nos corresponde adorarla. Cuando se postraron, fue a nuestros pies, como se postran los animales ante el hombre, y así es como debe ser. ¿Lo veis? Les ha sido revelada la verdad.

—Sí, mi prior —dijo Dhallis, asintiendo—. Ha iluminado mi espíritu. Perdóneme el momento de flaqueza.

Pero hacia el centro de la mesa, C’ara DaHan se inclinó hacia delante con el ceño fruncido y las grandes y nudosas manos entrelazadas.

—Mi prior… —dijo, azorado.

—¿Sí, maestro de armas? —inquirió Wyatt. Se le endureció el rostro.

—Como en el caso de la obispo de campo, una sombra de preocupación me atenaza el alma, y también me reconfortaría que me iluminara. ¿Me lo permite?

—Continúa —invitó Wyatt con una sonrisa, aunque en su voz no había rastro de afabilidad.

—Es posible que nos encontremos ante un auténtico milagro —dijo DaHan—, pero antes debemos reflexionar en profundidad y descartar que no sea el truco de un enemigo desalmado. No alcanzo a comprender cuál puede ser su plan o los motivos que se esconden detrás de esta acción, pero sí se me ocurre una forma por la que los jaenshi podrían conocer los rasgos de nuestro Bakkalon.

—¿Ah, sí?

—Me refiero a la base comercial jamesiana y al comerciante pelirrojo Arik neKrol. Es de la semilla de la Tierra; un emereliano, a juzgar por su aspecto, y le dimos el Libro. Pero no siente el amor ardiente por Bakkalon y va desarmado como un impío. Desde que aterrizamos estuvo en contra nuestra, y se volvió más hostil tras la lección que nos vimos obligados a impartir a los jaenshi. Tal vez fuera él quien diera la idea al clan del risco; tal vez les dijera que hiciesen la estatuilla con fines que solo él sabe. Estoy convencido de que tenía tratos con ellos.

—Creo que estás en lo cierto, maestro de armas. Los primeros meses después de aterrizar intenté convertir a neKrol de mil maneras. Todo fue en vano, pero aprendí muchas cosas de las bestias jaenshi y de los negocios que hacía con ellos. —El prior aún sonreía—. Comerciaba con uno de los clanes de aquí, el de Valle Espada, el pueblo del círculo de piedras; con el clan del risco y con el de la selva de fruta, más lejano; con el de la cascada, y con otros que moran más al este.

—Entonces es obra suya —dijo DaHan—. ¡Es un truco!

Todos los ojos se movieron hacia Wyatt.

—No he dicho eso. Sean cuales sean las intenciones de neKrol, es un hombre, uno solo. No ha comerciado con todos los jaenshi, ni tampoco los conoce a todos. —La sonrisa del prior se amplió—. Quienes habéis visto alguna vez al emereliano sabéis que es gordo y débil, que casi no puede andar hasta los poblados y que no tiene aerocoche ni trineo mecánico.

—Pero tuvo contacto con el clan del risco —dijo DaHan. Las arrugas se le marcaban profunda y obstinadamente en la frente de bronce.

—Sí, en efecto —respondió Wyatt—. Pero la madre de escuadrón Jolip no ha sido la única que ha salido esta mañana. He enviado también al padre de escuadrón Walman y al padre de escuadrón Allor a cruzar las aguas del Cuchillo Blanco. Allí, la tierra es oscura y fértil, mejor que la del este. El clan del risco vivía al sureste, entre Valle Espada y el Cuchillo Blanco; por eso tenía que irse. Pero las otras pirámides contra las que hemos marchado pertenecían a clanes del otro lado del río, a más de treinta kilómetros hacia el sur. Nunca han visto al comerciante Arik neKrol, a menos que le hayan crecido alas este invierno.

Wyatt volvió a inclinarse, puso dos estatuillas más en la mesa y les quitó el paño que las cubría. Una tenía la base de pizarra, y la figura estaba tallada burdamente, pero la otra era de raíz de jabonera, y cada detalle estaba delicadamente trabajado, incluso los puntales de la pirámide. Salvo el material y la calidad del trabajo, las estatuillas eran idénticas a la primera.

—¿Ves algún truco aquí, maestro de armas? —le preguntó Wyatt.

DaHan miró y no dijo nada, pues el obispo de campo Lyon se levantó impetuosamente.

—Yo veo un milagro —exclamó, y otros lo corearon.

Cuando el alboroto cesó por fin, el robusto maestro de armas inclinó la cabeza.

—Ilumínenos, prior —dijo en voz muy baja.

—¡Los láseres, lengua amarga, los láseres! —El tono de neKrol rozaba la desesperación—. Ryther no ha vuelto todavía, y ese es precisamente el problema. Tenemos que esperar.

NeKrol estaba en el exterior de la base, con el torso desnudo y la melena enmarañada agitada por el fuerte viento, sudando bajo el sol de la mañana. El alboroto lo había despertado de un sueño inquieto. Los había detenido justo en la linde del bosque, y en aquel momento, la de la lengua amarga lo miraba con expresión feroz y parecía menos jaenshi que nunca con el láser en bandolera, un pañuelo azul de seda brillante anudado al cuello y los ocho dedos adornados con gruesos anillos de piedra fosforescente. Los demás exiliados estaban con ella, excepto las dos hembras embarazadas. Uno llevaba el otro láser, y el resto, arcos y carcajes; había sido idea de ella. Su recién escogido compañero estaba con una rodilla en el suelo, jadeando. Había vuelto corriendo desde el círculo de piedras.

—No, Arik —dijo la de la lengua amarga. Sus ojos lanzaban destellos broncíneos de rabia—. Hace un mes que deberían haber llegado los láseres, según tu cálculo del tiempo. Cada día que esperamos, los Ángeles de Acero destrozan más pirámides. No tardarán mucho en volver a colgar niños.

—No tardarán nada —replicó neKrol—. No tardarán nada si atacáis. ¿Es que queréis malograr cualquier posibilidad de victoria? Tu explorador dice que van con dos escuadrones y una tanqueta. ¿Vais a detenerlos con dos láseres y cuatro arcos? ¿Es que no habéis aprendido a pensar, aquí?

—Sí —dijo la de la lengua amarga, pero enseñó los dientes en un gesto de rabia—. Sí, pero no importa. Los clanes no oponen resistencia. Por eso tenemos que oponerla nosotros.

—Van… Van a la cascada —dijo entre jadeos su compañero, aún de rodillas, mirando a neKrol.

—¡A la cascada! —repitió la de la lengua amarga—. Desde que acabó el invierno han destruido más de veinte pirámides, Arik, y sus tanquetas han arrasado el bosque. Un camino polvoriento hiere el suelo desde el valle hasta la ribera del río. Pero todavía no han tocado a un jaenshi en esta estación; los han dejado marchar. Y todos esos clanes sin dios han ido a la cascada, y en el bosque del pueblo de la cascada ya no queda nada: se lo han comido todo. Los portavoces de los clanes se sientan con el viejo portavoz, y tal vez el dios de la cascada los acoja, tal vez sea un dios muy grande. No lo sé. Pero sí sé que el ángel calvo se ha enterado de que en la cascada hay veinte clanes, que hay medio millar de jaenshi adultos juntos, y va a su encuentro con una tanqueta. ¿Los dejará marchar tranquilamente esta vez? ¿Va a contentarse con una estatuilla? ¿Y ellos? ¿Se marcharán, Arik? ¿Abandonarán por segunda vez a un dios con la docilidad con que abandonaron al primero? —La de la lengua amarga parpadeó—. Temo que intenten resistirse con sus estúpidas garras. Temo que el ángel calvo los cuelgue aunque no se resistan, porque el hecho de que haya tantos juntos lo vuelve desconfiado. Temo muchas cosas y sé muy pocas, pero sé que tenemos que estar allí. No vas a detenemos, Arik, y no podemos esperar más esos láseres que nunca llegan. —Se volvió hacia los demás—. Vamos, hay que darse prisa.

Y desaparecieron en el bosque antes de que neKrol pudiera gritarles que se quedaran. Maldiciendo, se encaminó de vuelta a la base.

Cuando llegaba, se cruzó con las dos hembras. No les debía de faltar mucho para dar a luz, pero cada una empuñaba un arco. NeKrol se detuvo en seco.

—¡Vosotras también! —exclamó rabioso, fulminándolas con la mirada—. ¡Esto es una verdadera locura! ¡Estáis todos locos de remate! —Pero ellas se limitaron a mirarlo con sus ojos dorados y silenciosos, y se dirigieron hacia los árboles.

Dentro de la campana, neKrol se trenzó la melena pelirroja para que no se le enredara en las ramas, se puso una camisa y se lanzó hacia la puerta. Luego se detuvo. Un arma; necesitaba un arma. Buscó con la mirada, desesperado, y corrió pesadamente al almacén. Vio que se habían llevado todos los arcos. ¿Qué coger, pues? Se puso a rebuscar y al final se decidió por un machete de duraleación. Se sintió extraño con él en la mano, y seguramente tenía una pinta más ridícula que aguerrida, pero algo tenía que llevar.

Y echó a correr hacia la cascada.

NeKrol no era fuerte, y estaba gordo y poco acostumbrado a correr. Para llegar a la cascada había que atravesar casi dos kilómetros de bosque exuberante en pleno verano. Tuvo que pararse a descansar tres veces y esperar hasta recuperar el resuello; el camino se le hizo eterno, pero llegó antes que los Ángeles de Acero. Las tanquetas eran pesadas y lentas, y el camino que procedía de Valle Espada era largo y abrupto.

Había jaenshi por todas partes. En el claro ya no había hierba, y era el doble de grande que la última vez que neKrol lo había visto, a principios de primavera. No obstante, estaba lleno de jaenshi sentados en el suelo que miraban hacia la poza y la cascada, todos en silencio, tan juntos que casi no había espacio para pasar. También había jaenshi subidos a los árboles frutales, una docena en cada uno, e incluso había niños encaramados a las ramas más altas, donde normalmente campaban a sus anchas los seudomonos.

En la roca del centro de la poza, con la cascada como telón de fondo, los portavoces se agolpaban en tomo a la pirámide. Estaban más juntos incluso que los jaenshi de la hierba, y apretaban las manos contra los lados de la pirámide. Uno de ellos, flaco y endeble, se había subido a hombros de otro para poder alcanzarla. NeKrol se puso a contarlos, pero desistió porque el grupo era demasiado compacto. Formaban una masa confusa de brazos de pelaje pardo y ojos dorados, con la pirámide en el centro, tan oscura e inamovible como siempre.

La de la lengua amarga estaba de pie en la poza con el agua hasta los tobillos, gritándole a la multitud. Su voz sonaba extraña, muy diferente al arrullo jaenshi. Con el pañuelo y los anillos no podía desentonar más. Al hablar agitaba el fusil láser que sostenía en la mano. Descontrolada y al borde de la histeria, llena de furia y pasión, les decía a los jaenshi congregados que los Ángeles de Acero estaban a punto de llegar, que tenían que marcharse ya, que tenían que dispersarse, meterse en el bosque y reunirse en la base comercial. Se lo decía una y otra vez, una y otra vez.

Pero los clanes seguían inmóviles y en silencio. Nadie respondió, nadie escuchaba, nadie oía nada. Oraban en pleno día.

NeKrol se abrió paso entre ellos, pisando una mano aquí y un pie allá; no podía poner el pie en el suelo sin pisar carne jaenshi. Llegó junto a la de la lengua amarga, que seguía gesticulando con fiereza y tardó aún unos momentos en darse cuenta de que él estaba allí. Entonces se interrumpió.

—Arik, los Ángeles están de camino, pero no me escuchan.

—¿Dónde están los demás? —le preguntó neKrol entre jadeos.

—En los árboles —respondió la de la lengua amarga con un gesto vago—. Los he mandado a los árboles. Como francotiradores, igual que los que vimos en la pared de tu casa.

—Por favor, volved conmigo. Dejadlos. Dejadlos. Tú ya los has avisado. Yo también. Pase lo que pase, es cosa suya, es culpa de su estúpida religión.

—No puedo marcharme. —Parecía confusa, como tantas otras veces, cuando neKrol le hacía preguntas—. Supongo que debería irme, pero algo me dice que debo quedarme. Y los demás no se marcharán aunque yo me vaya. Lo sienten con mucha más fuerza. Tenemos que estar aquí. Para luchar, para hablar. —Parpadeó—. No sé por qué, Arik, pero es nuestro deber.

Antes de que el comerciante pudiera responder, los Ángeles de Acero emergieron del bosque.

Primero aparecieron cinco, muy separados entre sí. Después, cinco más. Todos a pie, con uniformes cuyos tonos verde oscuro se fundían con las hojas, de modo que solo se distinguían los destellos de los cinturones de malla de acero y los cascos del mismo material. Uno de ellos, una mujer huesuda de piel muy pálida, llevaba un alzacuellos alto y rojo, y todos llevaban desenfundadas las pistolas láser.

—¡Usted! —gritó la rubia cuando sus ojos descubrieron a Arik, con la trenza ondeándole al viento y el machete colgando inútil en la mano—. ¡Hable con esos animales! ¡Dígales que tienen que irse! Dígales que no se permite una reunión tan numerosa de jaenshi al este de las montañas, por orden del prior Wyatt y del niño pálido Bakkalon. ¡Dígaselo! —Y justo entonces vio a la de la lengua amarga y dio un respingo—. ¡Y quite el láser de las manos de ese animal si no quiere que los achicharremos a los dos!

Temblando, neKrol dejó que el machete le resbalase de los dedos inertes y cayese al agua.

—Lengua amarga, tira el fusil —dijo en jaenshi—. Por favor. Si aún aspiras a ver las estrellas lejanas, suelta el láser, amiga mía, niña mía, ahora mismo. Cuando venga Ryther, nos iremos con ella; te llevaré conmigo a di-Emerel y aún más lejos. —Su voz era puro miedo. Los Ángeles de Acero los apuntaban con los láseres, y en ningún momento se le pasó por la cabeza que la de la lengua amarga lo obedecería.

Sin embargo, sorprendentemente, la jaenshi tiró con docilidad el fusil a la poza. NeKrol tenía la vista nublada y no pudo leer su expresión.

—Bien —dijo la madre de escuadrón, visiblemente más tranquila—. Ahora hábleles en su idioma de bestias y dígales que se marchen. Si no, los aplastaremos. ¡Una tanqueta está en camino!

NeKrol lo oyó entonces, por encima del rugido de los saltos de agua cercanos. Distinguió el crujido sordo del paso de la tanqueta a medida que arrollaba los árboles y los reducía a astillas bajo las anchas orugas de duramalla. Parecían estar usando el cañón explosivo y la torreta de láseres para despejar el camino de peñascos y otros obstáculos.

—Ya se lo hemos dicho —respondió neKrol, desesperado—. Se lo hemos dicho muchas veces, ¡pero no oyen nada! —Señaló a su alrededor.

En el claro hacía calor; estaba lleno de jaenshi apretujados, y ninguno prestaba la mínima atención a los ángeles de acero ni a la discusión. Detrás de él, el grupo compacto de portavoces seguía apretando las manitas contra su dios.

—Entonces desenvainaremos la espada de Bakkalon —dijo la madre de escuadrón—, ¡y a ver si así oyen al menos su propio llanto!

Guardó el láser en la funda y empuñó un arma sónica, y neKrol, con un estremecimiento, adivinó su intención. Las armas sónicas emitían un pulso de sonido concentrado a intensidad muy elevada, que rompía las paredes celulares y licuaba la carne. Lo peor era el sufrimiento psicológico; no existía muerte más terrible.

Pero en aquel momento, un segundo escuadrón de ángeles se mezcló con ellos, y se oyó el chasquido de la madera al doblarse y partirse. Detrás de un grupo de frutales que bordeaba el claro, neKrol entrevió borrosamente los costados negros de la tanqueta, cuyo cañón explosivo parecía apuntarlo directamente. Dos de los recién llegados llevaban el alzacuellos carmesí; uno era un joven de cara congestionada y orejas grandes que ladraba órdenes a su escuadrón, y el otro, un hombre musculoso y ciclópeo, calvo, de piel broncínea y rostro marcado por profundas arrugas. NeKrol lo reconoció: era el maestro de armas C’ara DaHan. Este posó su manaza en el brazo de la madre de escuadrón mientras ella levantaba el arma sónica.

—No —dijo DaHan—. Así, no.

—Oigo y obedezco —dijo ella enfundando el arma de inmediato.

—Comerciante —dijo DaHan a neKrol—, ¿esto es obra suya?

—No —respondió neKrol.

—No van a dispersarse —añadió la madre de escuadrón.

—Tardaríamos un día y una noche en abatirlos a todos con las armas sónicas —señaló DaHan, escudriñando el claro y los árboles; después siguió con la mirada la corriente rocosa y retorcida de la cascada, hasta la cumbre—. Hay una forma más fácil de resolverlo. Destruya la pirámide y se marcharán al momento. —Iba a añadir algo más, pero se interrumpió. Había descubierto a la de la lengua amarga—. Un jaenshi con anillos y ropa. Hasta ahora no habían tejido nada más que paños fúnebres. Es alarmante.

—Es del clan del círculo de piedras —se apresuró a decir neKrol—. Ha estado viviendo conmigo.

—Comprendo —dijo DaHan asintiendo—. Es usted verdaderamente impío, neKrol, si ha llegado al extremo de amancebarse con animales sin alma y a enseñarles a imitar como monos a la semilla de la Tierra. Pero no importa. —Levantó el brazo y, detrás de los árboles, el cañón explosivo de la tanqueta se desplazó ligeramente hacia la derecha—. Su mascota y usted deberían apartarse de inmediato. Cuando baje el brazo, el dios jaenshi estallará en llamas, y si se interponen, no volverán a moverse más.

—¡Los portavoces! —protestó neKrol—. La explosión los… —Se volvió para señalarlos, pero los portavoces estaban apartándose despacio de la pirámide, uno a uno.

A sus espaldas, los ángeles murmuraban.

—¡Es un milagro! —exclamó uno con voz ronca.

—¡Nuestro Niño! ¡Nuestro Señor! —gritó otro.

NeKrol se quedó paralizado. La pirámide de la roca ya no era de piedra roja, sino de cristal transparente, y brillaba a la luz del sol. Dentro de la pirámide de cristal, perfecto hasta el último detalle, sonreía el niño pálido Bakkalon con Cercenador de Demonios en la mano.

Los portavoces jaenshi huían a gatas, chapoteando en el agua y tropezando por las prisas. NeKrol vio al viejo portavoz, que corría más rápido que ninguno pese a su edad. Ni siquiera él parecía entender nada. La de la lengua amarga estaba boquiabierta.

NeKrol se giró. La mitad de los ángeles de acero estaba de rodillas, y los demás habían bajado las armas, paralizados por la estupefacción.