«Precisaría un gran volumen para describir la vida, apostólica y excéntrica, de aquel eficaz varón[9]».

El padre Metri presenció los primeros fuegos artificiales que hubo en Resistencia quién sabe por qué: creo que había venido a la capital del Chaco a hacerse arrancar una muela. La noche esa de los fuegos estaba de pie bajo la cálida bóveda estrellada, en mitad del gentío, justo delante del palco oficial que cobijaba al gobernador y a las autoridades, y casi más divertido con los comentarios pirotécnicos de la paisanada que con la misma pirotecnia, a pesar de que ésta fue muy buena, según decir de testigos —traída de Buenos Aires por la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza para festejar las bodas de S. M. Humberto Primo.

Se había venido al olor todo el pueblaje de en torno cinco leguas: chacareros gringos —ni qué decir—, mensús de los ingenios, peones y reseros, hacheros de los obrajes y hasta indiada mansa; una muchedumbre recia que se arremolinaba alrededor de los mágicos fogones en nutrida y ondulante corona; y para la parte caté de la ciudad se habían levantado más lejos tablados con sillas y sitiales no del todo exentos de herrumbre por abajo y de cuetes y buscapiés por arriba.

El fraile, recostado con desgano a un poste del palco oficial, tenía a un lado un grupo de jinetes muy atareados en la guapeza de sofrenar sus montados, que tiritaban, piafaban y bufaban, materialmente locos de espanto —¡ocurrencia de estos gauchos brutos, no ser capaces de dejar el caballo ni para ver relámpagos con truenos y luces malas!—, y delante suyo había un grupo de peones de crencha negra y chiripá sucio en pleno éxtasis de asombro y regocijo, que solamente había que oírlos. Uno tenía un guainito de unos siete años parado sobre los hombros, y gritaba a todo pulmón a cada nueva rueda multicolor que se incendiaba:

—¡Ahijuna gran perra que lo retiró y la punta del sauce verde! ¡Mirá, Panchito! ¡Mirá, Panchito! ¡Mirá, Panchito! —como si el pibe fuera capaz de hacer otra cosa—. ¡Qué no inventan estos gringos de la gran flauta!

Un mulato repetía con gran convicción y a gritos, sin saber decir otra cosa:

—¡De l’inglaterra l’han tráido, a mí no me vengan a decir! ¡De l’inglaterra! ¡A mí no me vengan a decir! ¡De l’inglaterra! ¡De l’otro lao l’Uropa l’han tráido! Son pólvora de colore. ¡Guarda! ¡Uepa, ch’amigo, yporá catú, añárahy, que disparó feo! ¡Uepa, el otro áhura! ¡Guarda, loco viejo, que so 1e desbocó el jueguerío! ¡Cha que somo loco! ¡Uepa, ch’amigo, y otro! ¡Y otro más!…

Y así, entre la gritería, los estruendos, chillidos, incendios multicolores, estrellas de pedrería, artillería celeste, roja y plata, con humaredas y quemazones de ensueño, llegó el clú del espectáculo, las moscas de oro. Una llamita verde dibujó contra el cielo una gran colmena fulgurante que empezó a vomitar por sus cuatro piqueras un enjambre tupidísimo de chispas doradas, que revoloteaban en torno, partían a todas direcciones y estallaban con ruido graneado de fusilería. Como una enjambrazón de abejas en un sol de fantasmagoría.

La vista era pasmosa y el estruendo ensordecedor. La muchedumbre estaba absorta: sin embargo, en este preciso momento fue cuando se aguó de golpe la fiesta. Aunque parezca increíble, un clamor humano, un grito de muchas voces juntas superó el granizado bombardeo, llegó hasta los palcos y desparramó hasta el último espectador la tétrica noticia.

—¡Una muerte! ¡Una muerte! ¡Un hombre muerto!

El grito había partido de la delantera del monstruo de mil cabezas, el cual se arremolinaba peligrosamente. El fraile se abrió paso a tremendos empujones. Una voz dijo a su lado:

—¡Cayó Sanabria! ¡Es el gato Sanabria!

Otras voces comentaron rencorosamente:

—¡Así tenía que acabar! ¡En su ley!

—¡Le dio un ataque! —exclamó otro.

—Soy cura, dejen pasar —gritaba Metri, navegándose la turba a codazo seco.

Finalmente llegó al núcleo del loco remolino, y casi cayó sobre un despojo tumbado de bruces en el suelo, que dos hombres medio ahogados por la apretura estaban poniendo boca arriba. Parecía un muñeco de trapo.

—¡Fuera! —gritó furioso el fraile—. A ver ustedes cuatro si pueden hacer cancha… vos, vos y estos dos… que de no, lo vamos a matar del todo…

A la luz viva de la colmena ígnea que todavía chisporroteaba alegremente, una cara redonda y congestionada, negra de polvo y sangre, que encuadraban dos manos crispadas, apareció en el centro del círculo, los labios moviéndose. El fraile se arrodilló y aproximó el oído. El moribundo dijo:

—¡Me han… asesinado!… Golpe de atrás… Rebenque… Busquen… Cobarde… Golpe tremendo… Muero…

Era verdad. Burbujas de sangre reventaban en la boca estertórica y los negros ojos se empañaron. El fraile intimó.

—Dentro de poco estará delante de Dios… ¿Se arrepiente de sus pecados?

La boca del herido se despalancó toda y de su garganta brotó un sonido sordo. No había un minuto que esperar.

—Misereatur tui, Omnipotens Deus —dijo Metri alzando la mano—, et dimissis peccatis tuis…

En ese momento el bramido del pecho del moribundo se hizo inteligible, y el fraile escuchó las siguientes palabras, pronunciadas con lentitud y claridad siniestra:

—Dominas Jesus Christus te absolved, et ego, auctoritate ipsius, te absolvo, ab omni vinculo excommunicationis et interdicti in quantum possum et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti…

¡La fórmula de la absolución! El asombro había enmudecido al sacerdote. Quiso repetirla él, como debía, y en ese instante un brutal empujón lo incorporó, mientras una mano poco dulce lo retiraba a un lado. Unos agentes de policía habían traído linternas y hacían cancha con brutal apuro. El médico de policía había ocupado el lugar del fraile, y al lado suyo la alta estampa del gobernador se recortaba en la noche como una imponente estampa de Rembrandt roja y negra.

El médico se alzó enseguida y dijo:

—Este hombre está muerto. Apoplejía, probablemente. Nada que hacer yo.

El fraile se desprendió con verdadero furor de los brazos del milico, se arrodilló de nuevo y absolvió casi a gritos el cadáver. Entonces lo reconocieron.

—Un padre —dijo el cabo—. Déjenlo.

El sacerdote se alzó hecho una furia. Se encaró con el gobernador y el médico, y empezó a increparlos con amargura:

—¡Ahí lo tienen! ¡Ahí tienen el desdichado que fue instrumento de ustedes! Muerto sin confesión. Usté, que ya no lo puede curar, me impide que yo lo absuelva. Y eso es en puridad lo que hace usté cada día con tantos colonos, impidiéndome llegar a tiempo y cerrándoles las puertas del cielo. Algún día dará cuenta a Dios. Médico de cuerpo, asesino de almas. Eso es un crimen, más crimen que el que mató al pasquinero Sanabria. Porque este hombre no ha muerto de apoplejía, sino de un atroz golpe en el cráneo con un cabo de rebenque. Ha sido asesinado.

El médico cayó de nuevo sobre la lívida cabeza descompuesta y la palpó cuidadosamente. Cuando se alzó, se oyó su característica risita sarcástica.

—La autopsia dirá qué —dijo—. Pero de un golpe en el cráneo, es sencillamente idiota: no hay el más leve chichón, y la caja cránea está ilesa.

Se volvió al gobernador y dijo riendo:

—Éste es el mentado padre Metri.

Se volvió al fraile y le dijo:

—Mañana, a las diez, en la comisaría, a declarar. Usté parece que sabe algo. Y no intente hacer estupideces.

Y mientras dos agentes angarillaban al muerto y la muchedumbre se volvía en grupos cabizbajos, una corona de estrellas policromas subió al cielo y como una atroz ironía empezó a deshacerse en lluvia de monedas de oro, de rosas de púrpura, de florones de sangre, de ojos de gato, en un fondo de humo de color naranja…

Era voz corriente en Resistencia que el doctor Leónidas Mascagno, socialista —el que, como Diego Corrientes, se preciaba de curar de balde a los pobres y sangrar a los ricos—, impedía también sacramentar a sus enfermos con esta frase temerosa para la gente humilde: «Donde entra el cura, no entro yo. Ustedes elijan». También era voz común que el gato Sofanor Sanabria había de morir un día con los botines puestos. Éste era un ciudadano español, director de Prensa libre, hojita semanal que llevaba como subtítulo: Defensora de la libertad, la democracia y el derecho.

Este hombre tenía un talento fenomenal, al decir del pueblo; hasta latín sabía; lástima que era medio sinvergüenza. Ello no obstaba a que su despabilada hoja fuera devorada con delicia, aun por las personas más decentes, incluso el cura y los maestros. ¡Tenía una gracia este sinvergüenza para sacar el cuero al prójimo! Es cierto que algunas veces iba muy lejos: chistes envenenados, calumnias atroces, adulterios veros o supuestos y otros gatuperios gravísimos había echado al viento, con hábiles alusiones. Corría la voz de que extorsionaba dinero a cambio de su silencio. En suma, era un canalla; pero era un canalla respetado o al menos absolutamente inmune. El secreto era estar siempre bien con los de arriba y no atacar jamás a muchas víctimas a la vez. Cuando Sanabria le ponía los puntos a uno, todos los demás reían —pueblo chico, infierno grande—, sin precaver que mañana le tocaría a otro.

El padre Metri sintió como una náusea de asco: maldiciente vulgar, verdadero bandolero de la pluma, resumidero de veneno y humana víbora, el pasquinero Sanabria era llevado en palmas por el Gobierno, porque era un rodaje necesario de la máquina electoral. Si no estuviera mal maldecir de un finado…

Llegó con retraso al juzgado. El doctor había hecho ya la autopsia y estaba explicándola al gobernador, al jefe político, al juez de instrucción, al comisario, al cabo cuarto y a la chinita Bonifacia, que contemplaba horrorizada los pedazos de calota o de cerebro que el galeno manoseaba, perfectamente olvidada de su función profesional de cebar mate. El médico mostraba un sanguinolento pedazo de casco cerebral aún cubierto de cuero cabelludo, y peroraba con fuerza:

—… un hombre que no tuviera espíritu científico. Un hombre sin un corte de cerebro científico, hubiese dicho: ojos sanguinolentos, hemorragia bucal, facies congestionada, masa encefálica bañada en coágulos de sangre, ¿qué significa eso? La cosa era clara, ¿no es verdad? Apoplejía. Yo no. Yo estoy acostumbrado al método experimental.

Puso la calota a la luz, y dijo:

—Yo hice trasquilar al melenudo Sanabria, fotografié la cabeza y la deshice metódicamente. Ya el peluquero encontró en la nuca un pequeño coágulo. Hay que ver que el gallego Sanabria tenía una melena aceitosa, como para nidal de cucarachas. ¿Y?… Ningún chichón, señores, atención —mirando al fraile—. Pero ¿qué es esto que está aquí en el seno posterior del occipital, voto a Cristo? Un agujerito de dos a tres milímetros, señores, hecho con la perfección de una perforadora eléctrica. Y aquí empieza el misterio.

Los oyentes se habían arrimado vivamente, y comprobaban con asombro el fenómeno. En el trozo de cráneo rapado correspondiente a la nuca, una limpia estrellita de borde rojo colaba la luz de la ventana. El gobernador hizo un gesto de asombro.

—¿Balazo? —preguntó.

—No existe arma ninguna de calibre tan diminuto —replicó el médico—. Si existiera, la bala no podría tener fuerza para perforar tan limpio este casco, gobernador. Y los tres testigos, ¿qué han dicho? ¿No estaban detrás del muerto? Ningún tiro, ningún golpe de rebenque, sino Sanabria que se lleva las manos al mate y se va de boca como un tronco, de golpe.

El juez de instrucción examinaba el hueso con atención estática. Opinó meditabundo:

—Una esquirla. Una astilla de madera o de hierro, un trozo de alambre calentado al rojo que se desprende de los fuegos de artificio y alcanza al hombre. Sí. Supongamos un recortado de alambre como los de gomera de muchacho puesto al rojo. Una chispa de oro, las malditas moscas de oro del italiano ese…

El médico rió sardónico:

—Sí… una mosca de oro que da vuelta carnero en el aire para clavarse en la nuca de un hombre. Reflexione, doctor. ¿Y dónde hay aquí señal de quemadura? Pero su mosca picó y se fue, doctor Masedo. Porque en el cerebro no encontró absolutamente nada.

En ese momento, sonó la voz del cabo cuarto.

—¡Pero Bonifacia, estás aquí todavía! ¿Qué andás haciendo? ¡Marche inmediatamente a la cocina, grandísima descarada!

La chinita, con el mate en la mano, y que había estado acechando muy curiosa, se aproximaba al muerto hipnotizada.

—¡La mosca de oro, Karaí! —decía—. Yo la conozco. Hay en mi tierra, Karaí[10]: en Paraguay y el Brasil, Karaí. Pica y pone güevo y se va, y sale un gusano rechoncho como un barrilito, duro, con cerditas negras, a modo de catanga blanquecina, Karaí. Y el gusano come la carne, y va haciendo un canalito en la carne, ¡y agujerea el güeso limpito, con un agujerito igual a ése!

Todos los circunstantes rompieron a reír sin ganas. La muchacha levantó con impudor hasta la mesa su patita descalza y señaló el tobillo.

—Es una mosca dorada que se llama ña-caú —dijo—. ¡Mire la cicatriz, Karaí! ¡De aquí me lo sacó el dotor González! ¡Mire si no es el mismo tamaño y laya! ¡Igualito que ese de ahí fue el aujero del tobillo!

El cabo tomó del brazo a la negrita y la sacudió sin contemplaciones. Pero ella no cejaba:

—Se le pasmó —dijo— al mbaracayá Sanabria. ¡Siguro! La mosca le entró por la boca, durmiendo… un suponer… y el gusano le bandió los sesos y salió por el otro lao. Y cuando abrió el güeso, entró el aire y se pasmó la herida y murió el mbaracayá; porque una herida nunca uno no la siente hasta que se enfría. ¡Siguro, dotor, siguro!

—Retírate, muchacha; estás estorbando —dijo una voz detrás de ella.

Todos miraron al fraile, que habían olvidado; pero él no los veía. Con el ceño fruncido clavaba los ojos en el cráneo despedazado, como a taladrarlo de nuevo. Se alzó la voz del médico, sarcástica.

—Reverendo sacerdote —dijo—. ¿Qué explicación propone? Usté que es teólogo… ¿no le parece científica la explicación de la huaina? ¿Qué dice la teología sobre eso?

El membrudo misionero le levantó unos ojos como dormidos y sonrió, como un tonto.

—Y bueno —articuló lentamente—. Del punto de vista teológico, me parece bien la explicación de la muchacha. Del punto de vista físico, doctor, yo propondría un recorrido contrario.

—La mosca de oro, ¿eh?

—O bien de plomo. Sí. Pero caminando al revés. Y ¿qué hay de imposible en eso, a ver? Esas moscas metálicas, azules, verdes y doradas, van a lo podrido. ¿Acaso no estaba podrido el cerebro de este hombre? ¿Su boca no echaba continuamente mal aliento, teológicamente hablando? Era un hombre de talento, sépanlo, y un hombre de estudio. No porque lo hayan visto degradado, amancebado con una china en un rancho asqueroso, con cinco o seis hijos hambrientos, envenenando a su pueblo y lamiendo los pies de los mandones… Era un hombre de estudios, un hombre nacido para la vida intelectual; pero su intelecto se había pervertido. Había nacido para el más alto oficio, para la más alta dignidad que hay en la tierra, que es buscar y enseñar la verdad. Ustedes mismos lo usaban como ariete y mano de gato; lo respetaban y lo temían. La inteligencia, por desgradada que esté, es una fuerza cósmica. ¿Por qué se llaman ustedes librepensadores? Oponen el pensamiento a la religión, porque sienten que el pensamiento es la cosa más sutil, más fuerte, más terebrante, más vivaz y más explosiva que existe. Pero ¡ay del maestro que traicionó su alto llamado! «Guardaos de los falsos profetas», dijo Cristo.

—¿Es verdad que fue sacerdote? —interrumpió el gobernador con un gesto.

—Teológicamente fue un cerebro podrido, es decir, la cosa horrible y más parecida al demonio que hay en el mundo —prosiguió el cura, impertérrito—. Y entonces vino la mosca, con alas de fuego movidas por la ira de Dios… Yo hablo de una mosca de metal con alas de fuego, mucho peor que la de Bonifacia. Pero no le entró por la boca y salió por la nuca, sino justamente al revés. Entró por la nuca y salió en un borbollón de sangre que manchó estas manos mías. Estoy seguro. Allá la hallarán ustedes, entre el polvo y el pasto… si fuera posible hallarla después de aquel pisoteo.

El gobernador asintió.

—Una bala. Ya lo dije yo. Es evidente, una bala minúscula. Astuto asesino. ¿Dónde poder soltar un tiro que no se advierta, oiga ni vea? En el medio de unos fuegos artificiales.

—Pero, permítame, gobernador, permítame —barboteó el médico, exaltándose—. ¡Es imposible! Ya lo indiqué antes. ¿No ve el calibre de este orificio? Es el de una munición de liebre. Y una munición se hubiera aplastado contra el cráneo, o resbalado bajo la piel, inevitablemente.

—Disparada con una fuerza enorme —dijo el fraile.

—Si usté tuviese un cerebro de corte científico… —exclamó el médico, impaciente—. Ni disparado con un cañón puede un perdigón horadar un cráneo como un barreno de acero. La percusión es proporcional a la velocidad, y la velocidad es función de la masa. ¡Compréndanme! Aunque un gigante me tire un corcho de botella, no me va a atravesar el cuerpo. Aunque un titán me arroje una hoja de papel, no me va a cercenar la cabeza. Si Hércules mismo me tira con una pluma, no me va a romper las costillas. No hay peso bastante. Esta mosca de aquí tendría que volar más que un vendaval y pesar mucho más que plomo…

—¡Pesar más que plomo!… —gritó el fraile, sobresaltado.

Se quedó frente al médico con la boca tan abierta, que éste tuvo ganas de meterle adentro el trépano que tenía en la mano. La cara se le demudó toda y la mirada se le volvió para adentro. Un instante pareció que ni respiraba. Después volvió la cabeza, y encontrando la ventana, empezó a mirar las casas enfrente, recorriéndolas lentamente, hasta que se posó en una, allá lejos.

Al fin suspiró, y dijo:

—Bien. Ya sé. Ya sé cómo fue, y también quién lo hizo, y lo que tengo yo que hacer. Doctor, hasta luego. Busque a ver si encuentra la mosca fatídica, la mosca de plata holandesa, pesada y brillante como una chispa de fuego.

Y salió, sin despedirse ni hacer el menor caso del gobernador, que le voceaba.

Los crímenes misteriosos son los más fáciles de descubrir. En un crimen vulgar, usted encuentra al autor allí mismo o no lo encuentra más, porque se cortó al Paraguay o se perdió en la masa humana con su fatal secreto. Pero en un crimen bien planeado apenas el asesino se pone a hacer cosas para encubrirse o inculpar ajeno, entonces empieza a sembrar rastros propios.

Si este sujeto hubiese asesinado a su enemigo con un vulgar Colt 38, jamás lo hubiese yo rastreado —pensaba el padre Metri, sentado tranquilamente esperando turno al atardecer de aquel día en la antesala del dentista.

«Elías Pontanchis, cirujano dentista diplomado», rezaba la placa de cobre de la antesala, salita alargada más bien sombría, con un sofá manido y butacas de diversas hechuras, empapelada de flores rojizas y ornada con una oleografía de la batalla de Maipú, otra de Alfonso XIII, una acuarela con una ninfa en cueros y una tarjetera de mimbre. Dos chiquilines del dentista, varoncito y nena, vestidos de guardapolvos negros, jugaban allí bochincheramente.

El fraile los miró un momento con ternura.

La nena, que tendría unos cuatro años, había inventado un yiu-yitsu para tirarlo al suelo al varón, bastante mayor que ella: una maniobra en dos tiempos que repetía siempre igual, con agudos grititos de júbilo y risotadas. Pero cuando el pibe se ofendía y la tiraba a ella, se ponía simplemente a llorar y le decía: ¡Malo!

Otro pibito, retenido en el regazo de una señora gorda en turno, miraba con envidia la escena. De repente se desprendió de la madre y quiso hacerse invitar, acercándose a los alborotadores con una sonrisa estereotipada de lo más gracioso: una sonrisa tímida y ancha, de humilde súplica y enorme comprensión y simpatía, que vertida al castellano era: ¿Por qué ustedes no se dan cuenta de mi existencia y juegan sin mí? ¿No ven qué simpático que soy yo? Pero recibió una dolorosa repulsa.

El varoncito cesó un momento, lo miró de arriba abajo y le dijo categórico:

—¡Vo no so de nosotro!

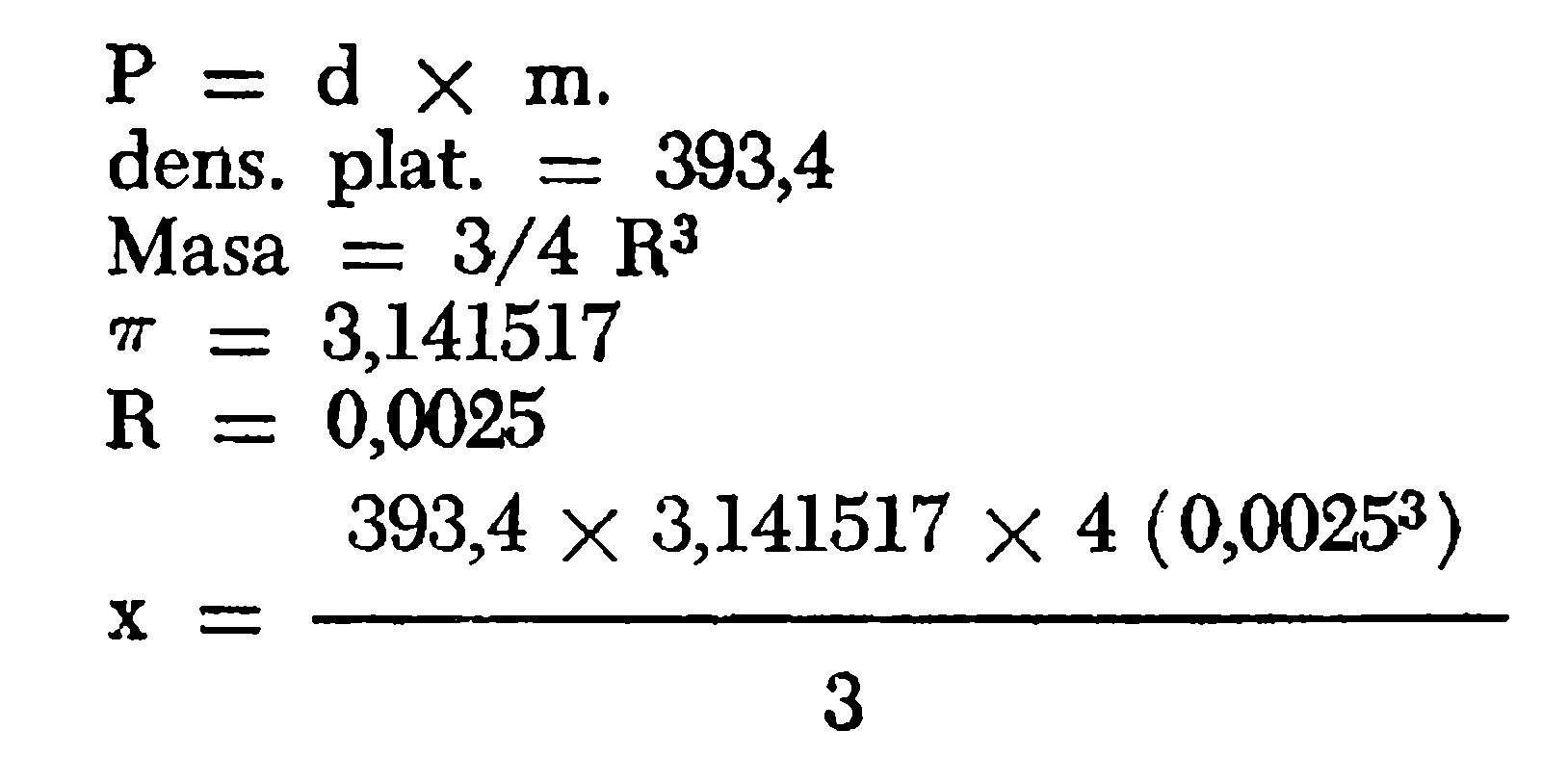

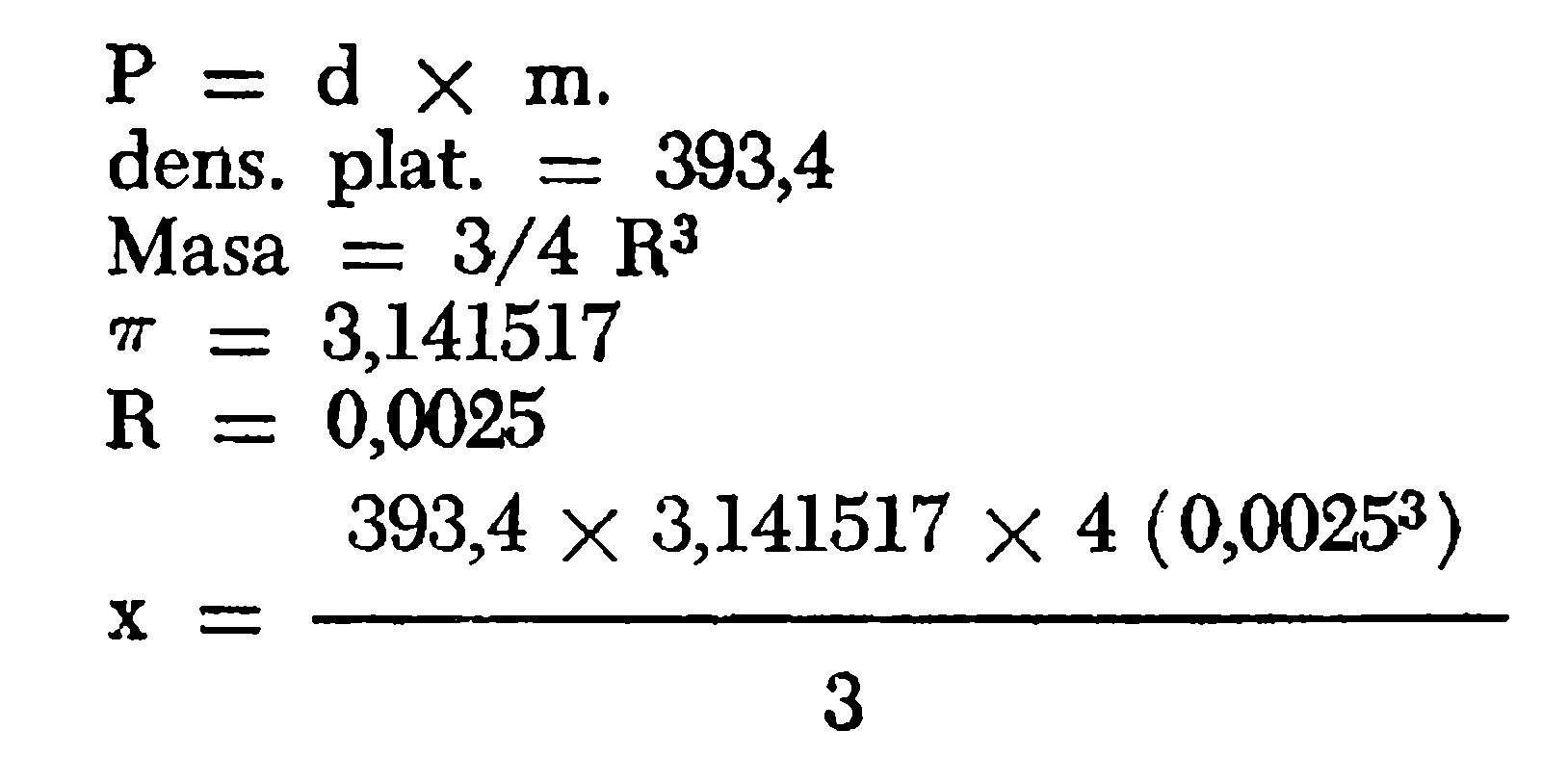

El pibe forastero se apoyó en el sillón, con un amago de pucherito. La madre seguía leyendo su revista. El fraile suspiró, y, dejando de contemplarlos, prosiguió una especie de operación aritmética que había comenzado en la portada de un Caras y Caretas.

En el papel había estos signos cabalísticos:

Acabadas estas cifras, sacó del bolsillo un perdigón mediano de cartucho para liebres, y por otra parte una cantidad de diminutos perdigones pateros, y sopesando en la diestra el uno iba añadiendo unidades de los otros, al mismo tiempo que hacía cálculos en voz alta. Miró alrededor y vio que estaba solo: el último. Entonces un incidente en el juego de los niños lo distrajo y atrajo nuevamente. Sigilosamente había entrado un mayorcito de unos ocho años, también de riguroso luto, y mostraba a los otros deslumbrados un objeto metálico, celándolo como un culpable.

—Lo encontré en el aljibe —decía—. Me mandó Ugenia a sacar un balde y me lo encontré.

—Te va a dar padre —dijo el menor.

—¿Y por qué? ¿No es mío, acaso? Me lo regaló tío a mí. Padre se enojó, porque no pudo matar el gato. Tienen siete vidas los gatos. Se le aplastó la bala en la cabeza, en vez de entrar. Tienen dura la cabeza los gatos. Por eso lo habrá tirado padre. Pero yo me lo pesqué, y entonces le he de pedir a padre que me dé otravé las balas.

El fraile miraba intensamente. Sacó una estampa del bolsillo y llamó al chico con la mano.

—Dejáme ver tu matagato —le dijo.

Era, en efecto, una de esas pistolas de niños, de calibre diminuto y construcción tan somera, que son peligrosas. Todos los que hemos tenido matagatos de chicos nos hemos baleado. El fraile tomó el arma y se entregó a una inspección extravagante: la examinó, la olió, metió el pico del pañuelo en el caño y olió el pañuelo; y por último la empuñó, y ocultándola bajo la manga del hábito, gatillo una o dos veces, como quien tira cautelándose mucho.

En ese momento el chico dio una exclamación de alarma, y el padre Metri vio al dentista que lo miraba desde la puerta del consultorio con ojos furiosos, mientras salía el chiquilín con la señora gorda.

—¡Jaleo! —exclamó el fraile—. ¡Me ha visto!

El dentista sabía ser un hombrecillo petiso, arrugado, cojo, de aspecto sumiso. Pero ahora estaba transfigurado de rabia. Balbuceó dos o tres gruñidos confusos y al fin barbotó con ira:

—¡Váyase de aquí! No lo puedo atender. No puede usté hablar con mis hijos. Es tarde. ¡Márchense inmediatamente de aquí, malandrines! —gritó a los chicos, despavoridos.

Pero el potente fraile hizo todo lo contrario. Se incorporó súbito y se dirigió a la puerta, y dando un tremendo empujón al tío plantado en ella, lo metió y se encerró con llave.

El resultado fue bien inesperado y más allá de sus intenciones. El dentista, que tenía una pierna seca y nunca andaba sin bastón, rodó por el suelo lastimosamente, y se agotó después en esfuerzos por levantarse, hasta que su contrincante le tendió la mano; y entonces estalló en un terrible sollozo o rugido, dejándose caer en un sillón con la cabeza entre las manos.

Lo miró con lástima largamente. Decían que era un hombrecito extraño, sin relaciones, sin amigos, llegado de la Capital hacía unos meses, siempre retraído, preocupado de sus tres chicos, irreligioso, ateo, hereje, susurraba la gente. En este momento era una pobre cosa humana transida en inmenso y desesperado desconsuelo. El fraile, no obstante, dejó caer palabras duras.

—Sólo el joyero y el dentista —dijo— manejan platino, metal caro y raro. Joyero aquí no hay; dentista, uno solo. Cuando vi que el gato Sanabria había sucumbido a un proyectil de platino, vine aquí. ¿Por qué lo hizo?

El otro levantó la cabeza al oír el nombre de Sanabria y apretó los dientes.

—¡Canalla! —tartamudeó—. Mi mujer…

—¿Muerta? —apuntó el fraile, recordando los chicos de luto.

—Vive. Vive mal. Mala mujer. Me abandonó. En Buenos Aires. Es preciso que mis hijos crean que ha muerto. Y ese hombre me amenazaba contar mi historia en su diario. Me sacó plata, plata. No había más remedio que matarlo. ¡Mis hijos! La ley dice: «Ojo por ojo y diente por diente».

El rostro del fraile se ensombreció todavía:

—¡No había más remedio! —exclamó—. ¡Un asesinato no remedia nada! Jamás el mal remedia el mal, sino que lo aumenta. Mire el remedio que ha conseguido usté con su crimen: nunca más se sentirá usté padre de sus hijos; y ellos mañana serán hijos de una ramera y un presidiario.

El efecto de estas palabras fue fantástico. El hombrecillo se retorció como tocado por un rayo. Incorporándose, se arrodilló en el suelo y después se postró en tierra con los brazos rodeando la cabeza; y entonces empezó a gemir o cantar una especie de salmodia incomprensible, desgarradora, más triste que la muerte.

Acostumbrado a actitudes y a momentos extraordinarios, Metri no pudo, sin embargo, reprimir su asombro. Comprendió que era una actitud religiosa y una especie de plegaria, aunque para él desconocida. De repente empezó a entender algunas palabras y comprendió qué lengua se mezclaba allí al castellano:

Mimma gha makkin kerafiha Jahué.

Adormí shin — gau hekolí…

El llanto tristísimo del pobre hombre decía más o menos:

Nunca más padre de mis hijos, y ellos hijos de un preso.

[Así es. Lo sentí desde el primer instante,

al tomar a mi nena en las manos llenas de sangre

[alucinante.

Llegó el fin. Las tinieblas cayeron sobre mí y la ruina

[abrió su boca.

La tierra me es un hierro candente y el cielo es una

[roca.

He aquí que mi triste vida llena de males se hizo pedazos.

Ya tengo derecho a irme, el infierno me abre sus brazos.

Lisiado salí del seno materno, mi padre me despreció.

Esta vida es demasiado para mí. Se acabó.

La Vida me corrió con dos pies, y yo tenía una pierna

[inerme.

Mi madre murió al parirme por no verme.

Mi mujer, para no estar conmigo, se prosternó a un

[transeúnte,

y ahora se entrega por dinero al primero que se le junte.

Mas he aquí yo tengo en mi mano la llave y la decisión

[irrevocable.

y si Dios existe y mi suerte le interesa, que hable.

Esta salmodia, tal como la pongo aquí, la escribió más tarde el padre Metri, para dar una idea a mi tío Celestino de lo que decía aquella plegaria-sollozo que como una lava candente rugía mezclando versículos y salmos hebreos con frases castizas y exclamaciones de tristeza inenarrable. Pero después se supo que en ese instante Metri no estaba para versos, sino inclinado sobre la víctima, levantándola en vilo y estrechándola a su pecho, como un papá con un chiquilín caído. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y sus modales arrebatados se habían hecho torpes y cuidadosos.

—¿Israelita? —preguntó.

—Sefardí —gimió el otro—. Rabino.

—Tu Dios es mi Dios —dijo el fraile—. Siéntate y escucha.

Para sacar a una criatura humana de un clima emotivo, hay que hablarle seco, desapasionado, intelectual, hipnotizante. Pero hay que hablarle de su propio caso.

—Tu caso es común —empezó el fraile, reteniéndole una mano—. No eres el primero ni el último. Ya los antiguos llamaron Ignavia a ese terrible sentimiento de inferioridad que acarrean al alma los defectos físicos irremediables: una timidez, tristeza y derrota amarga; un terrible concentrarse de todas las fuerzas anímicas en el punto débil para cubrirlo; una delicadeza exagerada, una necesidad de ser ultraquerido y mimado… Asimismo, cautelosa, tímida y sutilmente se venga el hombre resentido de la vida, el Lebenracher. El estilo de tu crimen es revelador; debía haberlo adivinado. ¡Y para mejor, tenías hasta por raza esa herencia de la triste ignavia!

Se detuvo a mirarlo un rato. El otro sollozó silenciosamente.

—Yo puedo ver toda tu vida desde aquí como un cuadro… —continuó Metri—. Tu padre te trataba con dureza… quizá el pobre quería curarte, endurecerte. Te empeoró. Son las madres, con su previsión divina, las que pueden tocar esas llagas, cuando ellas son buenas; no la tenías. Para los padres vulgares, muchas veces el problema es por demás complicado. Los sacerdotes, que debían suplir, por falta de ciencia a veces ni lo ven. Y así sube la plantita humana roída en la médula misma —dijo Metri.

Suspiró. Miró al hombre a los ojos.

—Yo —dijo—, yo he tenido una terrible inferioridad física visible y vergonzosa.

Estuvo mirando un rato en el suelo.

—La depravación o el heroísmo, la encrucijada de casi todos los contrahechos. Mala facies, malum facies, decían cruelmente los paganos: el hombre contrahecho tiene el alma torcida. Pero el cristiano conoce otra solución mejor. El cuerpo contrahecho se hará un alma sublime. Pues es difícil que pueda mantenerse en el medio y ser un hombre común. Los otros hombres comunes no lo dejarán. Y más cuanto más comunes sean. No hay cosa más despreciadora que el hombre mediocre y satisfecho. Tu mujer debió de ser una mujer mediocre. Pero probablemente pecaste contra ella de falta de firmeza. La mujer debe ser sostenida. Una mujer sin religión, es punto menos que una vaca. No la culpes a ella sola. Jamás el hombre debe culpar de sus desdichas a los demás solamente.

—¿Qué remedio queda para mí? —preguntó el lacerado.

—Suicidio —dijo el fraile severamente—. Has estropeado más tu causa con este crimen. Una derrota más se sumó a las otras. La mosca metálica se te alojó en el corazón para siempre. Con esa indignidad has minado hasta la pureza de su apasionado amor paterno, que era el resorte que te quedaba. ¿Quieres saber cuál es ahora tu único camino?

El judío asintió vigorosamente.

—Vivir para tus hijos como esclavo de ellos —continuó el fraile—. No como padre. Rebajándote en tu corazón hasta la tierra, servir a Dios en esas criaturas tuyas.

—¿Nunca más podré apagar, borrar, olvidar esta horrible vergüenza y repugnancia, esta molestia insufrible que sentí ahora al tomar mi nena en brazos?

—Es muy difícil —dijo el otro—. A menos que no resucite el muerto… o bien algún día salves la vida a un hombre, o bien…

El fraile miró largamente la lejanía, y cuando volvió a hablar su gesto tenía casi la seguridad de un profeta sacro.

—Algún día aparecerá tu mujer en tu casa —profirió—, más degradada que una perra, fea, vieja, gastada, y humillada hasta la tierra por la cruel lascivia del hombre; y sin embargo, orgullosa, caprichosa y depravada. Y entonces tú la recibirás en tu casa y curarás sus pústulas con la energía sobrehumana que no tuviste para impedir que se fuera. Ésta es tu redención única. Ésa es tu penitencia.

—¡Jamás, por Dios vivo y verdadero! —gritó el desdichado, descompuesto y perlático—. ¡Jamás traspondrá mi umbral, jamás verá a mis hijos, no infectará mi casa… o la mato! ¡No hay fuerzas en mí para eso, no se me puede pedir eso! ¡No puedo! ¡En nombre de Dios, no puedo! ¡Rehúso!

Toda su agitación se había convertido en un manso llanto que corría a hilos interminables de sus ojos cerrados, mientras repetía suplicante:

—¡No hay una sola gota de fuerza en mí para eso!…

El padre Metri lo miró un rato: lloraba serenamente, las manos sobre las rodillas, inmóvil, sosegado. Y entonces el fraile, con gran deliberación y tiento, en puntas de pies, como para no despertar alguno, ganó la puerta sin rumor ninguno y se marchó sin más trámites. Mas al llegar al pie de la escalera notó que había perdido en la lucha del consultorio su gran crucifijo de bronce, el crucifijo de los votos, que llevaba siempre atravesado al cinto como un facón, al modo misionero. Volvió con las mismas precauciones a buscarlo, y al entornar de nuevo el batiente, vio esta escena.

El dentista había alzado el artefacto y lo tenía sobre una rodilla, la otra mano en el pecho, la cabeza caída, y los ojos estaban escudriñando curiosamente el extraño Hombre coronado de espinas y pendido con tres garfios de un palo. Lloraba todavía.

El fraile no entró. Hizo un gesto indefinible y se fue sin hacer ruido. El día siguiente estaba en su reducción de San Salvador del Toba.

Allí recibió varias circulares del juzgado y una carta apremiante del gobernador del Chaco para comparecer como testigo al proceso en curso acerca de la muerte del mbaracayá Sofanor Sanabria. Todas las cuales desobedeció tranquilamente.