Remesas de plata y billetes a Cartagena y su importe en millones de pesetas

* Valoradas, cada una, a 5000 pts.

FUENTE: Notas sobre remesas de plata y billetes, AJNP

Medidas para sostener la contienda

LOS PROBLEMAS INTERIORES ligados al incontenible avance de los rebeldes eran graves. Pero sobre ellos el nuevo Gobierno podía actuar mediante ciertas palancas con efectos inmediatos. Otras tenían efectos más diferidos. El nervio de la guerra, ya suavemente tensionado, podía romperse si la movilización de las reservas se veía obstaculizada. En Madrid no estaban demasiado seguras. Despertaban apetencias entre los anarquistas. Si se quedaban en la capital y ésta caía, toda posibilidad de resistencia o al menos de financiar un exilio urgente caería por su base. Con nueva documentación, mantenida hasta ahora en el más riguroso secreto, analizaremos en este capítulo la medida más importante que demostró que la República no tenía intención de rendir sus armas, por mucho que el entorno despertase inmensas preocupaciones adicionales y que sobre él fuese mucho más difícil actuar. El 9 de septiembre, por ejemplo, a los pocos días de que Stalin propinara un primer empujón al deslizamiento soviético, tuvo lugar la primera reunión del Comité de No Intervención en el salón de Locarno del Foreign Office. Posteriormente se reuniría los días 14 (cuando se decidió crear un subcomité), 21 y 28 y el 9, 23 y 28 de octubre, por citar sólo las del período en el que se adoptaron decisiones cruciales para poder continuar la guerra. Nada de ello hacía presagiar un futuro radiante para la República. Se formalizaba un aparato al margen de la SdN sin más base jurídica que una mera agregación de declaraciones intergubernamentales.

SE VACÍAN LAS CÁMARAS ACORAZADAS.

Juan Negrín, en el Ministerio de Hacienda, no dudó un minuto y afrontó con decisión algunos de los desafíos que aherrojaban el margen de maniobra republicano: de entrada, había que vender oro más rápidamente, obtener divisas y adquirir armamento; en segundo lugar había que poner las reservas a buen recaudo y en lugar seguro. En consecuencia, el Tesoro multiplicó sus convenios con el Banco de España y el Consejo de Ministros los autorizó a un ritmo desusado hasta entonces: el 28 y 30 de septiembre y el 16, 23 y 30 de octubre de 1936 (Viñas, 1976, p. 51). El convenio siguiente se firmó ya el 4 de enero de 1937 y el Banco de Francia continuó situando fondos a favor de la República hasta finales de marzo. En total, desde el 24 de julio se autorizaron ventas por un importe mínimo de 595 millones de pesetas oro, equivalentes a 23,6 millones de libras esterlinas oro y a 3894 millones de francos papel. Representaron el 27,2 por 100 del valor nominal del oro amonedado y en barras al estallar la guerra civil, una porción que en modo alguno puede considerarse desdeñable (Viñas, 1979, p. 86[1]).

Las autoridades franquistas conocieron muchas de estas operaciones. Espías y simpatizantes les suministraron informaciones que tuvieron reflejo en múltiples gestiones para obstaculizar la enajenación. Continuaron las protestas públicas y se alentaron numerosas campañas de prensa. Los sublevados estuvieron siempre al tanto de las transferencias en divisas hechas a los agentes republicanos. En ocasiones, el grado de exactitud de sus informaciones fue notable.

A finales de mes, poco antes de la devaluación del franco el 26 de septiembre, el general Cabanellas, todavía presidente de la JDN, se dirigió a la Sociedad de Naciones para que se adoptaran medidas que impidiesen las ventas de oro. Su tono era duro:

La aceptación por parte de Gobiernos y de Bancos Centrales del metal oro destinado por el Banco de España a garantizar el valor fiduciario de su moneda constituye una complicidad monstruosa con la banda marxista. La Junta de Burgos se sentiría afectada por una grave responsabilidad si no elevara el caso, junto con su más enérgica protesta, a la Institución internacional llamada a velar por la defensa de los intereses permanentes de los países adheridos a la Sociedad de las Naciones y que se encuentran bajo la tiranía de una banda internacional que pretenden ser los representantes del pueblo español[2].

Mientras tanto, un peligro mucho más inmediato apuntaba hacia Madrid. El nuevo Gobierno había nombrado al general José Asensio Torrado jefe del teatro de operaciones del Centro que pretendió desgastar al adversario con una mezcla ofensivo-defensiva (Cardona, 2006, p. 77) a la vez que preparar la defensa de la capital. No creía que fuera fácil. Asensio llegó a convertirse, meses más tarde, en la bestia negra de los comunistas. Se estrenó atacando Talavera el 5 de septiembre y repitió el intento al día siguiente con renovados bríos, pero también con escaso éxito. Al final, se vio rechazado el 8. Fue una derrota significativa que permitió el ensanchamiento de la zona de contacto entre las fuerzas de Franco y Mola. A partir de aquí los sublevados pudieron establecer una posición sólida, con aumento de sus posibilidades futuras de maniobra. Ante los riesgos que se acumulaban en el horizonte Negrín sugirió una medida precautoria: evacuar las reservas de oro fuera de Madrid. Es verosímil, aunque no está demostrado documentalmente, que a ello le impulsara el propio Giral, quien ya había intentado hacerlo un mes antes. Tras el avance en flecha de los sublevados respondía a una necesidad evidente. Por lo demás, existía un cuerpo de doctrina: los funcionarios de Hacienda o del Banco de España que recordasen la historia financiera de la primera guerra mundial no habrían olvidado que el Banco de Francia había exportado grandes cantidades de oro a Londres con el fin de obtener créditos (Sédillot, p. 288).

Esta hipótesis es tan plausible que, aparte de los funcionarios, tampoco otros lo habían olvidado. Ya en agosto el dirigente anarquista Abad de Santillán (p. 132-133) y el consejero de defensa, nombrado por la CNT, de la Generalitat Felipe Díaz Sandino, habían expuesto sus ideas al entonces presidente Giral aconsejando el traslado.

En realidad Giral y Ramos habían intentado convencer ya en tal mes al gobernador Lluís Nicolau d’Olwer de que sería mejor que las reservas se pusieran a buen recaudo fuera de la capital. El gobernador se había empleado a fondo para disuadirles. Sus argumentos habían sido que las cámaras acorazadas ofrecían seguridad y que un eventual traslado, que no pasaría desapercibido, suscitaría alarma[3]. En septiembre habían perdido validez ante el peligro que corría Madrid. También en el Ministerio de Hacienda y en la Presidencia del Gobierno había dos hombres de carácter enérgico. Por lo demás, ni era necesario que Madrid cayera. Bastaba con que los sublevados pudieran entorpecer los cruciales envíos por el ya menos tenue puente de oro que ligaba la capital española con París. A Negrín le llegaron incluso rumores de que el Gobierno precedente había estado pensando en evacuar las reservas al extranjero, bien consciente de que eran el nervio de la resistencia.

En septiembre Giral continuaba en el Gobierno y la idea de poner en lugar seguro las reservas metálicas no se había volatilizado como si fuera humo. A mayor abundamiento, según relata Vidarte (p. 503), el presidente Companys había advertido a Largo Caballero que «se está preparando, por la FAI, un asalto a las bóvedas del Banco de España, para adueñarse del oro allí depositado y traerlo, como lugar más seguro, a Barcelona. Le he pedido que tome toda clase de precauciones». Podría pensarse que se trataba de una exageración pero es, exactamente, la misma idea que más tarde relató Abad de Santillán (p. 140-141).

No extrañará, pues, que sobre Negrín, sobre Largo Caballero y sobre el Gabinete en general se conjugaran la premura del tiempo, las amenazas anarquistas, el temor al avance de los sublevados y la preocupación por el eventual corte de comunicaciones aéreas mal protegidas —la aviación republicana era una mera sombra y poco contundente en comparación con la adversaria— para abordar una decisión que hubiera, quizá, debido tomarse con anterioridad. Abundaban los rumores. A un empleado de la embajada británica un alto cargo del COCM le dijo que el Gobierno tenía la intención de trasladar el oro a Alicante (sic) y que en el camino se produciría un «accidente». Antes que verse envuelto en ello, el funcionario republicano pensaba esfumarse (telegrama del 8 de septiembre, TNA: FO 371/20538).

Por desgracia, la documentación que precedió a la orden de evacuación no se ha localizado, si es que todavía se conserva. Debió de ser abundante. ¿Quién sugirió, por ejemplo, que las reservas se trasladaran a la base de Cartagena? La expedición implicaba a funcionarios de varios Ministerios: Guerra, Marina, Transportes y, por supuesto, Hacienda. La decisión de principio, la evacuación fuera de Madrid, debió de tomarse a toda prisa. Los detalles se arreglarían más tarde. Una cosa es segura. En Cartagena, hasta entonces, no se habían adoptado medidas. Hubo que hacerlo rápidamente. Hacienda, Guerra y Marina se vieron obligados a colaborar.

La orden de evacuación se materializó en un decreto reservado firmado el 13 de septiembre por el presidente Azaña y por Negrín, con la aprobación del Gobierno, en todo o en parte. En la literatura, sobre todo la más proclive al banco vencedor, solía rodearse tal medida de acerbos comentarios[4], que terminaron reduciéndose en su carga crítica. Se trataba de una decisión que, en puridad, no debía sorprender. Otros países habían hecho antes algo similar y más tarde casos análogos se repitieron[5]. El texto del decreto tiene una gran importancia. Como es lógico, no daba indicación alguna sobre el lugar al cual pudieran trasladarse las reservas[6]. De aquí que en una interpretación lata, y en conexión con el de 30 de agosto, pudiera pensarse que el posterior envío a Moscú quedaba cubierto por el mismo[7]. Volveremos a este tema más adelante pero no estará de más indicar aquí que, según la documentación conservada por Prieto, de dicho decreto reservado se dio cuenta a las Cortes el día de su apertura, es decir, el 1 de octubre. Nadie ha hecho referencia a tal episodio, que yo sepa. La comunicación, obviamente, se hizo de manera reservada y es obvio que no fue conocida por la totalidad de los parlamentarios. Probablemente se aplicó el secreto de guerra. Hubiera sido imposible mantener la confidencialidad si todos los parlamentarios hubiesen debido convalidar el decreto.

También está por aclarar si el decreto fue conocido por la totalidad de los ministros. El 29 de octubre, por ejemplo, Prieto escribió a Negrín e indicó que lo ignoraba. Prieto no lo hizo en modo alguno en plan de queja pero su falta de información casi un mes y medio más tarde plantea incógnitas que no nos es posible resolver. En cualquier caso, los dirigentes republicanos que lo supieran debieron de verse confortados en la decisión porque al tiempo, y como para acentuar las sombras que se cernían, cayó San Sebastián. Mientras se ideaba y pergeñaba el decreto comenzaron los preparativos técnicos de la evacuación. Llevaron entre ocho y diez días, pues no eran algo baladí. Nunca se habían movido las reservas fuera de las cámaras acorazadas. Negrín encargó parcialmente la puesta en práctica de la operación a dos funcionarios, Amaro del Rosal (1977, p. 535) y José María Rancaño[8]. Supervisaron los preparativos y dejaron reflejo de sus experiencias. Acompañado por el hasta entonces subsecretario del Ministerio de Hacienda y nuevo director general del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, Negrín estableció con Del Rosal el plan a seguir. Para llevarlo a cabo se solicitaría el concurso de personal de toda confianza del sindicato madrileño de la Federación Nacional de Banca y de un grupo de tranviarios de la UGT.

El disminuido Consejo del Banco se reunió en sesión secreta en la tarde del 14 de septiembre para darse por enterado del decreto. Nicolau d’Olwer señaló que sabía que algunos de los asistentes habían transmitido al Gobierno su parecer en cuanto a la evacuación. Esto demuestra que no hubo demasiada sorpresa. Entre los consejeros varios eran contrarios. Él, sin embargo, opinaba que se trataba de una medida que había que acatar lealmente. Recordó que el decreto era de naturaleza reservada por lo que convenía guardar silencio sobre el asunto. No se le ocultaba, con todo, que dado el amplio número de personas que debían participar en la operación, difícilmente podría permanecer en el secreto deseado. No todos los asistentes compartieron esta postura. Uno de los representantes del Estado, Agustín Viñuales, economista de prestigio, pensó que era mejor que las reservas se quedasen en el Banco. El subgobernador segundo, José Suárez Figueroa, se alineó con Nicolau d’Olwer pero recalcó que si se hubiera consultado al Banco los consejeros no hubieran dejado de exponer los inconvenientes que tenía la resolución adoptada. Para Enrique Rodríguez Mata, director del COCM y también representante del Estado, la movilización de las reservas podría hacerse a un ritmo similar al seguido hasta entonces y que él conocía bien. No era necesario evacuar de golpe todo el oro, sino que sería mejor hacerlo operación por operación. Éste era un argumento totalmente especioso.

Si los representantes del Estado no desbordaron de entusiasmo, éste fue inexistente en el caso de los consejeros que defendían los intereses de los accionistas.

DEPÓSITO EN CARTAGENA.

La operación no podía mantenerse en secreto[9]. El traslado comenzó el mismo día 14 con destino a los polvorines de La Algameca, en la base naval de Cartagena[10]. Visto en retrospectiva, no era una elección sorprendente. En Valencia o Alicante no había instalaciones adecuadas. Barcelona no resultaba un lugar idóneo. No sólo por las apetencias anarquistas sino porque las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat no pasaban por horas brillantes. El golpe había exacerbado tendencias centrífugas y cada cual quería hacer la guerra, o la revolución, por su cuenta. La Generalitat había exigido a Madrid grandes cantidades de divisas para poder desarrollar su comercio exterior, lo que no decía mucho a favor de la cohesión de las fuerzas antifascistas. Giral no fue muy hábil y las tensiones habían llegado al punto que el ejecutivo catalán dictó un decreto el 27 de agosto por el cual las sucursales del Banco de España radicadas en Cataluña se veían obligadas a entregar el metal que estuviese depositado en las mismas. Los catalanes habían enviado oro a París para adquirir su propio armamento y contribuido a aumentar el desconcierto y la duplicación de esfuerzos que reinaban en la embajada española[11].

Frente a ello, la estrategia general de restablecimiento del poder central y de lucha contra los poderes paralelos que alentó el Gobierno Largo Caballero no militaba a favor del traslado a la Ciudad Condal. Cartagena, por el contrario, presentaba indudables ventajas. Tenía una gran base naval, pertrechada y defendida. Estaba alejada del teatro de operaciones y enclavada sólidamente en la zona bajo la autoridad del Gobierno. Por último, facilitaba las ventas al Banco de Francia ya que se podrían enviar por vía marítima. Esto era algo absolutamente vital[12].

El control de la carga lo llevó directamente Méndez Aspe, con ayuda de Rancaño. En informes que tras la guerra civil recogió el Banco de España se afirma que el gobernador Nicolau d’Olwer ordenó la apertura de la caja blindada a los tres claveros que guardaban las llaves de acceso a la misma: el subgobernador segundo, Suárez Figueroa, Adolfo Castaños, el interventor, y el cajero Tomás Sanz (quien se suicidaría en noviembre). El traslado se efectuó bajo el control de carabineros y de milicias desde la madrileña plaza de la Cibeles hasta la cercana estación de ferrocarril del Mediodía. También participaron unidades de «La Motorizada», unidad adicta a Prieto. Éste podría, pues, haber conocido la operación e ignorar, como afirmó, su base legal. La época y la medida eran de una excepcionalidad total. La primera expedición hacia Cartagena salió el 15 de septiembre a las 11.30 de la noche.

El convoy llegó a Cartagena a las 4.30 horas de la tarde del 16 de septiembre. El transporte se demoró tanto porque fue preciso trasbordar parte de la carga en Alcázar, La Roda y Hellín ya que el exceso de peso recalentó los cojinetes de algunos de los vagones. Las 800 cajas que componían la expedición se guardaron en los polvorines. Esta labor se terminó el día 17 a las 2.30 horas de la madrugada. Como no había disponible personal del arsenal, en la descarga intervinieron brigadillas de obreros que recibieron 1300 pesetas. Pequeñas gratificaciones adicionales se dieron a chóferes y carretilleros. Continuamente se informaba por telegrama de los trabajos mientras los equipos en la capital seguían preparando nuevos envíos. El día 17 se expidieron 1860 cajas. El 18, 1780. El 19, 2357. El 20, 1930 y el 21 de septiembre, 1237. En total se evacuaron 10 000 cajas de oro. Para entonces se había constituido en Cartagena una «brigada de descarga bancaria». En Madrid se había designado a varios cobradores de la banca privada para que ayudasen a los servicios del Banco que paulatinamente iban yendo a la ciudad costera. Los refuerzos se incorporaron a su nuevo destino el 23 de septiembre.

El ministro sin cartera, José Giral, recibió instrucciones de visitar el lugar del depósito. Lo hizo cuando la operación de descarga y acomodo de las cajas y talegas en los polvorines estaba en pleno apogeo. De los tres polvorines que se necesitaban uno estaba ya lleno y otro casi lleno, lo cual permite estimar que su inspección debió de tener lugar hacia el final de la operación, es decir a finales de septiembre o principios de octubre. Bajo el título de «Notas de Cartagena» rindió un informe que Negrín conservó preciosamente. En ellas describió con minuciosidad la situación de los túneles y de los siete polvorines que en ellos se habían acondicionado. Hizo atinadas observaciones sobre el nivel preciso para una vigilancia adecuada y recomendó que para preparar lo necesario habría que arreglarse con el jefe de la base Antonio Ruiz y el gobernador militar, general Toribio Martínez Cabrera. Evidentemente, era un refugio no desdeñable pero no se trataba ni siquiera de un modesto remedo de Fort Knox. Giral recomendó que un jefe u oficial se trasladase para comprobar sus observaciones, modificar lo que procediese, preparar el oportuno presupuesto para que pudiera afectarse el crédito correspondiente y, no en último término, examinar la cuestión de la seguridad disponiendo el alojamiento de las fuerzas necesarias. El informe de Giral, un documento totalmente desconocido, se reproduce en el apéndice.

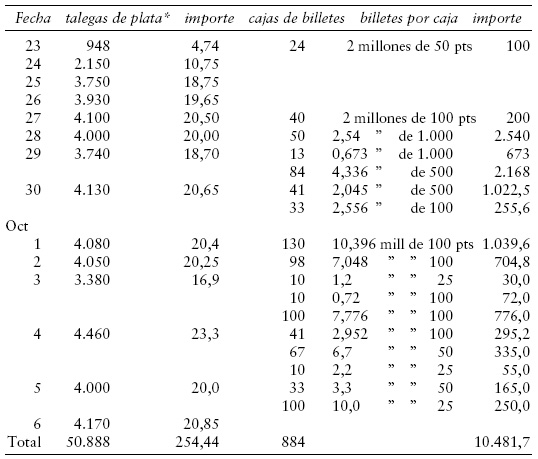

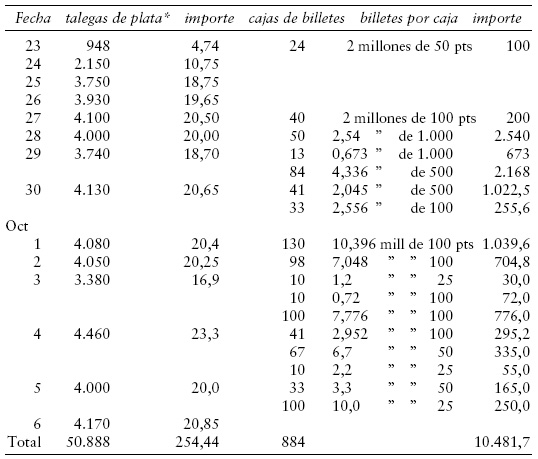

A Cartagena se trasladó no sólo el oro, sino por supuesto la plata depositada en la central del Banco de España y también grandes cantidades de billetes (amén de valores en cuantía desconocida). Si las remesas de oro terminaron el 21 de septiembre, las de plata comenzaron cuarenta y ocho horas más tarde, desde el 23 de septiembre al 6 de octubre y, posteriormente, el 6 de noviembre. El ritmo de remesas se describe en el cuadro siguiente:

Remesas de plata y billetes a Cartagena y su importe en millones de pesetas

* Valoradas, cada una, a 5000 pts.

FUENTE: Notas sobre remesas de plata y billetes, AJNP

Por él se observa que se remitieron casi 51 000 talegas de plata y billetes, de las cuatro denominaciones superiores, por casi 10 500 millones de pesetas papel, en un total de casi novecientas cajas. Los traslados más importantes de billetes se hicieron en los días finales de septiembre. Hacia el 6 de octubre estaba concluida esta fase de la operación. Conviene retener esta fecha pues, como veremos más adelante, en ese día se adoptó una decisión trascendental.

En ese momento había en fábrica, para las necesidades del Banco, 4,72 millones de billetes de 25 ptas (118 millones) y 2,94 millones de 100 (294 millones). En caja las existencias ascendían a 113 millones de pesetas en billetes de mil, a 25 millones en billetes de quinientas y a 122 millones en billetes de otras clases. En cuanto a la plata quedaban 24 185 talegas de tres tipos. En primer lugar, 12 815 de duros. De estas 600 contenían moneda rota, para fundir. El total ascendía a 64,075 millones de pesetas. En segundo lugar 11 745 talegas de pesetas dobles, por un total de 55,785 millones y, por último, 24 185 talegas con pesetas sencillas y medias, por un total de 1,125 millones. Estas talegas se remesaron a Cartagena en noviembre.

El acomodo en los polvorines se hizo rápidamente a medida que iban llegando los envíos. En Madrid el gobernador Nicolau d’Olwer invitó a los consejeros del Banco a que viajasen a Cartagena para que se convencieran de que las reservas se encontraban en lugar seguro y bien defendido. Martínez Fresneda declinó el ofrecimiento pues «de haberlo aceptado, hubiera mermado la eficacia de su protesta». Nada hace pensar que en la operación hubiese mucho desbarajuste. Ha generado grandes discusiones el valor del oro evacuado. Según nuestros cálculos debe cifrarse en un máximo de 1 734 166 767 pesetas oro, importe que fue el comunicado por el Banco de España reunificado al fiscal instructor del oportuno sumario en el Juzgado Militar Especial de Banca y Bolsa Oficial tras la guerra civil[13]. El peso no es difícil de estimar en términos de oro fino y ascendía a 503 toneladas. Sin embargo, como no se encontraba en lingotes sino en monedas de muy diversas clases, hay margen para el error. Consideramos como representativa una ley media de 900 milésimas. El peso del metal enviado a Cartagena estaría próximo, pues, a las 559 toneladas como mínimo.

La evacuación del oro y de la plata debió de quitar una preocupación en unos momentos en que el horizonte seguía cargado de nubarrones para la República: el 27 de septiembre, mientras la plata rodaba hacia el Mediterráneo, Toledo caía ante el empuje de las tropas de Franco[14]. No se sabía entonces que, gracias a la desviación, probablemente Madrid se había salvado. El impacto psicológico de la toma del Alcázar, por el que habían pugnado durante tanto tiempo las tropas republicanas, no dejó ver que Franco, por mor de una victoria política (Preston, 2002, p. 206), había perdido el tiempo necesario para que su todavía fácil presa se le volara de entre las manos. Simultáneamente, el teniente coronel Morel informó a París que el prestigio militar del Gobierno estaba por los suelos, algo de lo que se aprovechaban los anarcosindicalistas. Le habían llegado rumores de que se habían llevado la mayor parte del oro del Banco de España al castillo de Villena, cerca de Alicante. Esto es, como sabemos, inexacto. No lo era el que la CNT/FAI continuaba almacenando armas[15].

SE INTENSIFICA LA OPERACIÓN CON FRANCIA.

La caída de Toledo «produjo una conmoción que no tendría parangón en toda la guerra», como recoge con razón Ramón Salas Larrazábal (p. 491). Desde el lado republicano se observaría que

… la victoria de Toledo y la liberación de los héroes del Alcázar determinó un bien justificado regocijo en la zona nacionalista. Las campanas de las iglesias repicaron alegres. Las radios difundían la noticia con las promesas más halagüeñas: la próxima etapa del recorrido victorioso de las tropas nacionales era Madrid. La guerra, que estaba comenzando, se aproximaba, según los augures de las estaciones emisoras, a su fin. La conquista de Madrid, que ningún poder humano evitaría, sería el punto final de las operaciones… (Zugazagoitia, p. 164).

La gravedad de la situación resultaba palpable. Martínez Bande (1968, p. 75) señala que a la salida de la reunión del Consejo de Ministros celebrado el mismo día de la caída de Toledo se dio a conocer una declaración en la que se confesaba que el enemigo se aproximaba a Madrid, que había que generar una contraofensiva y que era preciso defender la capital a todo trance. Con las reservas en Cartagena, el Gobierno republicano se aseguraba plenamente el control absoluto de los recursos que le permitirían continuar adquiriendo, por vías subrepticias y literalmente a precio de oro, armas y material en el extranjero. Es más, mostraba ante el único Gobierno que conocía la magnitud de la movilización financiera, el francés, que la operación podía proseguir. Y, en efecto, las remesas a Francia no se detuvieron. Desde al menos el 14 de septiembre los envíos por avión se hicieron ya a Toulouse. El nuevo destino no estaba tan expuesto a la mórbida curiosidad de la prensa como el aeropuerto de Le Bourget en París. Casi diariamente, excepto del 18 al 20 y del 26 al 28 de septiembre, salieron expediciones a Francia. Revelaban, con toda claridad, la intensificación ya mencionada del esfuerzo republicano.

Desde la costa existía la posibilidad, que ya hemos mencionado, de aumentar considerablemente los envíos. Si hasta entonces las remesas se habían hecho por avión, el 26 de septiembre se recurrió a la vía marítima. En tal fecha se cargaron 250 cajas en un barco rumbo a Marsella y en los primeros días de octubre se remitieron otras tantas a la misma ciudad y por igual procedimiento. Según nuestras estimaciones, en ambos casos se envió metal por valor nominal de unos 50 millones de pesetas oro, equivalentes a casi 15 toneladas de fino y a unas 17 toneladas de oro aleado. Naturalmente, tales envíos no quedaron ocultos. El 6 de octubre la agencia telegráfica Radio informó a sus abonados que el navío Campillo había descargado por la mañana 250 cajas de oro en cabo Janet, próximo a Marsella, con destino al Banco de Francia. Al tiempo, desmentía otras noticias que cifraban en 30 el número de las transportadas. Poco más tarde, el diario conservador Le Figaro, alimentado por fuentes próximas a los sublevados, publicó el 9 de octubre un artículo, ya mencionado, en el que se daban innumerables detalles sobre la operación en curso. La causa agente fue la expedición a cabo Janet. Cuando se interrogó a las aduanas francesas «rehusaron dar la menor explicación, habiendo recibido sin duda orden de guardar silencio».

El periódico francés hacía su análisis:

… Desde el comienzo de la revolución española se han efectuado otros envíos de oro. Las autoridades de Madrid pretenden que sólo se aplican al pago de sus compras en el extranjero: víveres, ropa, armas, municiones, etc. Ahora bien, entre estas sumas, por elevadas que sean las que impliquen sus pedidos, y el importe de las divisas que representan los lingotes (sic) y las monedas de oro expedidos fuera de España, existe un margen demasiado considerable para que resulten admisibles como únicos motivos los que invocan los gubernamentales […] La verdad es muy distinta: el Gobierno de Madrid no se contenta con tomar del stock de oro del Banco de España los fondos que necesita para saldar sus deudas con los proveedores extranjeros, que se niegan a concederle crédito, sino que lleva a cabo una operación de mayor envergadura, cual es la de apoderarse del tesoro del Instituto nacional de emisión y enviarlo al extranjero, a pesar de que las regulaciones financieras en vigor prohíben al Gobierno disponer de las reservas del Banco mientras no superen los límites establecidos como garantía de la circulación fiduciaria […] Esta desposesión es un acto de gravedad excepcional pues priva eventualmente al país, cualquiera que sea el régimen que sustituya mañana al actual estado de anarquía, de un recurso vital.

Tal argumentación adolecía de una contradicción lógica fundamental: por un lado se reconocía que los proveedores (no identificados) del Gobierno republicano no le daban crédito, por otro se le acusaba de utilizar el único recurso disponible para hacer frente a los pagos exteriores. Si el razonamiento era defectuoso, los datos que le servían de apoyatura correspondían a los hechos, muestra de que los informantes de Le Figaro estaban conectados con la operación, ya fuese porque la siguiesen desde el bando sublevado, ya porque conocieran sus pormenores desde la Administración francesa.

En cajas de dimensiones estrictamente limitadas se embarcan casi diariamente las barras y las monedas en aviones, ya sea españoles o franceses, reclutados a tal efecto. Cada uno de ellos lleva alrededor de 19 cajas, es decir, unas 152 000 libras esterlinas de oro. A las cajas les acompañan dos empleados del Banco de España y dos milicianos armados que van con ellas hasta Le Bourget. Desde aquí se las transporta al Banco de Francia, a no ser que se depositen en Toulouse. De tal manera se han expedido a París entre el 28 de julio y el 28 de agosto 2 312 000 libras esterlinas. El mes pasado y al comienzo del corriente el ritmo de tales envíos se ha acelerado de suerte que en la actualidad son varios millones los que guardan nuestro Instituto de emisión y los bancos de Toulouse…

Le Figaro continuó con su cruzada. El 18 de octubre informó de que la víspera habían llegado otras 17 toneladas de oro a bordo del Tramontana. Incluso la siguiente expedición de la serie no escapó a los inquisidores de la prensa francesa. Le Temps (próximo al Gobierno) señaló, el 3 de noviembre, que el mismo barco llevaba casi 54 toneladas de oro. Añadía, para remachar:

Es el tercer envío de este tipo que llega a este puerto. La guardia del tesoro —se trata de más de mil millones de francos— está confiada a un piquete de milicianos. El Tramontana ha amarrado en cabo Janet desde donde se procederá, bajo fuerte custodia, al desembarco de tal cargamento de oro destinado al Banco de Francia.

La evacuación de las reservas facilitó la movilización de recursos en el país vecino. En la segunda quincena de septiembre salieron 33 millones de pesetas oro, equivalentes a 1,31 millones de libras y a 9,6 toneladas de fino. En el mes de octubre se alcanzaron cotas más elevadas: 179 millones de pesetas oro, equivalentes a 7,12 millones y a 52 toneladas respectivamente. Este rápido ritmo de ventas, aparte de permitir la adquisición de divisas, sirvió también para demostrar que la República disponía de los recursos metálicos y, por ende, que mantenía su capacidad ofensiva en el terreno financiero. El control de las reservas apuntaló, pues, en los momentos iniciales de la guerra civil la posición financiera exterior del Gobierno de Madrid[16].

FUNCIONES DE LA EVACUACIÓN DE LAS RESERVAS.

Por lo que antecede, habrá quedado en claro a estas alturas que la evacuación cumplió tres funciones esenciales: en primer lugar, sustraer las reservas a la posibilidad de que corrieran un riesgo derivado del avance enemigo o de un golpe anarquista, un motivo precautorio como el que se suscitaría en condiciones similares en otros países durante la primera y la segunda guerras mundiales; en segundo lugar, posibilitar su movilización en Francia mediante envíos masivos por vía marítima, tras los remitidos inicialmente por vía aérea; y, por último, mantener enhiesta la capacidad de control de las reservas. Los franceses no dudaron nunca de ello porque eran adquirentes del oro. En el caso británico, el Foreign Office lo presumía y pronto Negrín, como veremos más adelante, empezó a vender metal en Inglaterra.

El ministro de Hacienda no ocultó la primera función pero silenció cuidadosamente las dos últimas. Aparte de los datos, maquillados, que ofreció en diciembre de 1936 al periódico británico Daily Herald, de tendencia laborista, ya en el momento mismo del traslado comunicó su versión a Louis Fischer, periodista norteamericano de neta proclividad republicana y soviética. Era un visitante grato en Moscú. Cuando Fischer (p. 345), poco antes de la caída de Toledo, fue a ver al ministro le preguntó de cuantos recursos disponía.

Negrín señaló que me lo diría porque yo era un amigo, pero que si lo publicaba o lo daba conocer de cualquier otra manera la República se vería afectada. Fue a su mesa de trabajo, abrió un pequeño cajón y sacó un papel lleno de cifras que había escrito a tinta: «Tenemos 2446 millones de pesetas oro, 25 millones de pesetas en moneda extranjera […] y 650 millones de pesetas en plata. Todo se ha retirado de Madrid», afirmó sin que yo le preguntara. «¿Significa esto que no combatirán por Madrid?». «No —replicó—, pero no podemos correr ningún riesgo.»[17]

A finales, pues, de septiembre la República había puesto a buen recaudo los recursos imprescindibles para resistir. Tradicionalmente el traslado se ha criticado con gran dureza en la literatura generada durante el franquismo. Hoy los autores suelen, aunque no siempre, aceptar el motivo precautorio. La crítica, en efecto, siempre estuvo condicionada ideológicamente. A este respecto conviene, quizá, recordar que los franceses, por ejemplo, empezaron a sacar oro de Francia, por si acaso, cuando los nubarrones europeos hacían temer por el futuro y que acentuaron su salida sobre todo a partir de noviembre de 1939. Los destinos preferidos fueron Nueva York, Fort-de-France (Martinica) y Kayes (en el actual Mali). Las expediciones se hicieron a veces de manera precipitada y las últimas terminaron en junio de 1940, en plena derrota francesa. Salvaron cerca de 2000 toneladas de oro[18]. En comparación, el Gobierno de Madrid fue más prudente que aquellas autoridades francesas que tanto menospreciaron sus esfuerzos. Otro ejemplo podría ser el de Bélgica. En marzo de 1938 el Banco Nacional planteó al de Inglaterra un tema delicado. En el caso de que estallara una guerra en la que Bélgica, país neutral, pudiera verse implicada, ¿estarían los británicos dispuestos a hacerse cargo del oro y los valores en poder del mismo? La respuesta fue, naturalmente, afirmativa. (ABI: C 43/376). Obsérvese la anticipación con la que obraban los belgas que no fueron invadidos hasta dos años más tarde, cuando el Tercer Reich violó su neutralidad.

HACIA UN NUEVO EJÉRCITO.

En todo caso se siguieron pautas ya establecidas, pero ello no quiere decir que el impulso fuera el mismo. En lo que se refiere al primer aspecto, por ejemplo, en agosto se había iniciado la creación de batallones de voluntarios en base a reservistas y bajo el mando de oficiales y suboficiales de carrera[19]. Los voluntarios afluyeron rápidamente. Como recoge Alpert (p. 40), un primer batallón desfiló por primera vez en Albacete el 17 de septiembre. Una semana más tarde, pasó revista un segundo batallón. Aunque pronto se abandonaría la idea de constituir más batallones (sólo se formaron cuatro cuyas cabeceras estuvieron en Castellón, Cuenca, Murcia y Jaén) en beneficio de las milicias, éstas experimentaron un conato de militarización bajo la égida de una Inspección General, establecida en la fecha temprana del 8 de agosto. A su frente se nombró a un prominente oficial comunista recientemente ascendido, el coronel Luis Barceló. El Gobierno Giral se lanzó también a la reorganización de la Armada y de la Guardia Civil.

En paralelo fue evolucionando una unidad de instrucción en torno a la cual se forjó rápidamente la leyenda, aunque la realidad fuera menos rosada que la que pretendía describir: el Quinto Regimiento, controlado por el PCE. Aportó una concepción más realista de las necesidades que imponía el curso de las hostilidades: la disciplina, el entrenamiento, la subordinación al mando y la ejecución de las órdenes recibidas fueron componentes del enfoque que empezó a esparcir. A los oficiales profesionales debió de atraerles la idea, elemental, de que los militares no debían actuar en condiciones de subordinación a los responsables políticos, algo que predominaba en las milicias.

El Quinto Regimiento formó unidades de combate, las Compañías de Acero y la Brigada de la Victoria, que pronto se fusionaron. Las primeras contaban con sus propios servicios y constituyeron el germen de lo que más adelante serían las brigadas mixtas, unidades básicas del futuro Ejército Popular. Alpert (p. 55) ha llamado la atención sobre la gran discrepancia que media entre las proezas militares de las unidades glorificadas por el PCE[20] y la dura realidad sobre el terreno.

Largo Caballero procedió a una serie de nuevos nombramientos. Destaca en primer lugar el paso a la Subsecretaría del general Asensio Torrado, una medida que terminó siendo muy controvertida y que amargó la vida al presidente a causa de la virulencia de los ataques que pronto dirigieron a Asensio los comunistas que, como indica Cardona (2006, p. 88), le acusaron de incompetencia por oponerse a los mandos de milicias, muchos de ellos miembros del PCE. Su sucesor en el teatro de operaciones del Centro fue el general Sebastián Pozas, exministro de la Gobernación bajo Giral. El recuerdo de otros nombramientos fue arrasado por la marcha de los acontecimientos. También tuvo importancia la reorganización del Estado Mayor. No es irrelevante que su composición fuese anunciada el mismo día en que Largo Caballero ocupaba sus puestos de presidente y ministro de la guerra. Varios nombres esenciales en la historia militar republicana aparecieron en él: Antonio Cordón, Segismundo Casado y, sobre todo, Vicente Rojo. Ello no obstante, Largo Caballero se abstuvo de nombrar un general en jefe, probablemente porque no confiaba en ninguno. Fue un error que la República pagó caro. Con todo, el problema no eran los altos niveles de mando, sino la ausencia de mandos intermedios entrenados y preparados para el combate, como fuera. Los rebeldes no carecían de ellos.

Pronto se advirtió que lo más urgente era restablecer la autoridad de la cadena de mando, cuya necesidad se hacía sentir en todas partes. Incluso la Generalitat abogaba por ella. El diario Claridad, que tanta responsabilidad había tenido en el azuzamiento de las controversias internas del PSOE y que se había opuesto, pasó a reclamarla con urgencia. En igual sentido se había pronunciado Prieto, antes de asumir su cargo ministerial[21] (Gibaja, p. 136). La idea estribaba en lograr que todas las fuerzas se considerasen como dependientes del Ministerio de la Guerra, incluidas las milicias anarquistas de Aragón. A lo que se iba, lo decía la prensa diaria, era a la creación de un Ejército popular de nueva planta. Aparecería, por fin, algo más tarde. Había llevado, sin embargo, demasiado tiempo. La visión del pueblo en armas, garante de la revolución y ariete de la victoria, había penetrado profundamente en las masas anarquistas, poumistas y socialistas de izquierda. Algunas se reconvirtieron, como se reconvirtió el propio Largo Caballero bajo el peso de la responsabilidad y la necesidad de adoptar decisiones de las que dependía, literalmente, el mantenimiento del forcejeo o la posibilidad de una rápida derrota. En otras, sin embargo, la ilusión duró mucho más tiempo y el Gobierno central no pudo asentar su autoridad sobre las mismas hasta después de los luctuosos acontecimientos de mayo de 1937. Desde la óptica del esfuerzo de guerra, se había perdido un tiempo que nunca más pudo recuperarse.

Esto no significa en modo alguno que en la época se ignoraran los problemas. Se conocían y, lo que es más, se exponían abiertamente.

Un ejemplo de ello se encuentra en el manifiesto de los diversos partidos del Frente Popular que apareció a finales de septiembre. Iba firmado por la Comisión Ejecutiva del PSOE, por el Comité Central del PCE y por los comités nacionales de Izquierda Republicana y de Unión Republicana. Se pronunciaba en tonos épicos a favor de la unión sagrada de todas las fuerzas antifascistas, la prioridad absoluta que debía darse a la necesidad de ganar la guerra, el mando único y la coordinación total, en una sola disciplina. Una de sus rotundas afirmaciones ilustraría los carteles de la imaginativa propaganda que siempre esmaltaron la España republicana. En tonos heroicos proclamó: «¡Madrid debe ser y será la tumba del fascismo!» (ABC, 23 de septiembre). La evolución ulterior se encargó de demostrar la distancia entre los buenos deseos y la dura realidad de los intereses partidistas.

COMBINACIONES DIPLOMÁTICAS.

Los cambios de énfasis internos se vieron acompañados de tonos más enérgicos en el plano de la acción exterior[22]. Los interrogantes eran múltiples. Sobre algunos se podía influir, sobre otros no. Por ejemplo, no cabía influir con seguridad de éxito sobre el estrechamiento del dogal de la no intervención. También era imposible evitar o frenar los suministros fascistas a los sublevados, que continuarían realizándose sin interrupción.

Una gestión del nuevo ministro de Estado, Álvarez del Vayo, demostró que el Gobierno sabía lo que estaba en juego. En conversación con el encargado de negocios de S. M. en Madrid el 7 de septiembre, apeló al sentido del fair play del Reino Unido. La izquierda española siempre había apostado por la amistad británica. España se había comportado responsablemente durante la crisis de Abisinia y apoyado las posturas de Londres (por lo cual Roma se desquitaba entonces). El embargo sobre los armamentos afectaba sólo al Gobierno republicano. Los sublevados recibían ayuda del Tercer Reich y de Italia, sin contar Portugal. La caída de Irún había sido en parte el resultado de la carencia de unas armas que Francia había impedido que llegaran a la República. El Gobierno no podría objetar si se le vencía en lucha leal pero sí protestaba contra una neutralidad que le conducía a la derrota. Estaba dispuesto a llevar a la SdN toda la evidencia documental recopilada sobre la intervención fascista. La gestión no sirvió de nada y ni siquiera obtuvo respuesta, tal y como decretó Eden. Uno de los diplomáticos británicos que comentó el telegrama de Madrid indicó lo que podría considerarse el tipo de valoración que terminaría sellando el destino de la República:

Las consecuencias políticas de dar al Gobierno legítimo las facilidades a las que sin duda alguna tiene derecho son tan graves que no cabe correr ningún riesgo (DBFP, nota al doc. 172).

Es difícil encontrar constancia de un planteamiento que no sé si cabe caracterizar como cínico o como ejemplo torcido de Realpolitik.

La visita a Londres de un enviado de los rebeldes, el marqués de Merry del Val, ofrece un interesante patrón para continuar auscultando las opiniones del Foreign Office. Sir Robert Vansittart no le recibió, pero sí lo hizo uno de sus funcionarios. Merry del Val explicó que el Gobierno provisional (la JDN) no había contraído obligaciones con ninguna potencia extranjera, no era fascista y deseaba mantener buenas relaciones con Francia y el Reino Unido como en el pasado. Advirtió, no obstante, que si no encontraba el ansiado eco no tendría más remedio que estrechar relaciones con los países que le eran más favorables. Se quejó de la postura francesa y denunció las ventas de oro que les dejarían sin fondos cuando tomasen Madrid. Este episodio dio pie a un comentario obvio. Los rebeldes necesitarían ayuda en cuanto ganaran, pero también la necesitaría el Gobierno republicano si prevalecía. La pedirían, claro está, a quienes les hubiesen ayudado. No estaría, pues, mal hacer algún sondeo de cara a los rebeldes. En consecuencia la línea era continuar con la política de no intervención y pensar en la posibilidad de una apertura hacia las autoridades burgalesas[23]. Para los analistas británicos del servicio de inteligencia militar, el futuro, fuese en el lado rebelde o en el gubernamental, se presentaba inestable. En el primer caso, podría haber roces entre los militares y los medios fascistizados que les financiaban. En el segundo, los cortes eran profundos entre los socialistas, los sindicatos, los comunistas y los anarquistas. A ello se añadían las tendencias catalana y vasca en búsqueda de independencia (Informe n.º 2, TNA: HW 22/1). La idea era clara: no había que hacer experimentos.

Era, por lo demás, la época en que el Journal Officiel francés publicó (8 de septiembre) la noticia de que el tránsito y la reexportación de armas, municiones y material de guerra hacia España quedaban prohibidos. La preparación de la nota había sido efectuada por los servicios del Quai d’Orsay conjuntamente con los de Auriol (DDF, III, doc. 236). Jules Moch, desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, se había preocupado de consultar cuál era el Ministerio que lanzaba la iniciativa. Correspondía a Exteriores. «Hélas», escribió (CHAN, 552 AP 22). Con ello se cerraba reglamentariamente el dogal que había empezado a aprisionar a la República desde hacía un mes. Jiménez de Asúa describió el contexto en su informe del 20 de septiembre:

Desde hace cuatro días, el tránsito que estaba permitido se prohíbe ya. Auriol, que es uno de los denodados defensores de España, ha detenido durante diez días las exigencias de Daladier, a su vez presionado por Inglaterra, para que prohibiera el tránsito y por fin no ha tenido más remedio que dictar la disposición correspondiente. Por otra parte, Pierre Cot, que hasta unas semanas nos permitía la salida de aviones se ha vuelto en estos últimos días un enemigo más. En orden al Gobierno francés, yo creo que todo está ya concluido y a mí me parece urgente que el embajador nombrado [Araquistáin] […] venga enseguida para que una nueva voz en términos más duros y más autorizados pueda hacer saber al Gobierno francés la responsabilidad en que está incurriendo.

Ya el 15 de septiembre (la víspera había tenido lugar la segunda reunión del Comité de No Intervención) el Gobierno Largo Caballero se dirigió a los encargados de negocios de Alemania, Italia y Portugal. Constató que desde el inicio de la rebelión militar se habían acumulado pruebas de que los sublevados gozaban de una ayuda continua de los dos primeros países. Se plasmaba, lo cual era cierto, en el envío de armas, municiones y personal. También se reflejaba, en el tercer caso, en la colaboración que prestaban las autoridades en el plano de los aprovisionamientos y del tránsito del material extranjero hacia las fuerzas rebeldes. Ésta era, igualmente, una afirmación correcta.

Hay detrás de las notas que se enviaron a las embajadas de las potencias fascistas una historia que no está todavía elucidada ya que la documentación correspondiente no ha salido a la luz. El consejo había preparado unos borradores iniciales de extrema dureza. Los ministros eran conscientes de ello hasta el punto que no fueron comunicados a Azaña pero éste se enteró de su tenor por explicaciones que le dieron el propio Álvarez del Vayo y el cónsul general en Londres, Miguel Álvarez Buylla, a la sazón en Madrid. El presidente de la República pidió entonces que se le mostraran. Sólo se conoce su impresión: eran, prácticamente, dos ultimátums. Azaña llamó al ministro de Estado y a Largo Caballero y les pidió que las reconsideraran en el consejo. Preguntó si querían, acaso, declarar la guerra a Alemania e Italia (Azaña, 1990, pp. 207-209). Los ministros reconsideraron el tono de los borradores y optaron por reducirlo considerablemente. El resultado fue nulo.

En retrospectiva se trató, posiblemente, de un error. Nadie estaba para entonces interesado en alimentar una chispa que pudiera encender un fuego internacional, pero la República se jugaba su supervivencia. Azaña no alicató lo suficiente hasta qué punto las potencias democráticas estaban dispuestas a no ayudar. Deseoso de mantener, a toda costa, una actitud responsable y constructiva dejó pasar una oportunidad única. En aquellos momentos de entrada en actividad del nuevo Gobierno, una postura conminatoria hacia Alemania e Italia o no hubiese tenido resultados (con lo cual su efecto no hubiera sido otro que el de mostrar una extraordinaria bisoñez que hubiese hecho sonreír en las cancillerías) o encrespar a Hitler y Mussolini, tal vez induciéndoles a pasos más agresivos. Es, lo sabemos, un escenario contrafactual pero, apegada a las buenas formas y pautas de comportamiento internacional, la República no evitó la derrota.

Al día siguiente, cuando la primera expedición de oro llegaba a Cartagena, Álvarez del Vayo remitió una nota a las restantes representaciones diplomáticas de los países que participaban en el CNI. El ministro se preguntaba si los Gobiernos respectivos se daban cuenta de que el embargo sobre la exportación de armas a la República, «y la tolerancia de hecho de una intervención directa de parte de Italia y Alemania a favor de los facciosos», creaban un precedente de extrema gravedad para el orden internacional. La nota solicitaba la eliminación del embargo y la prohibición del suministro de material de guerra a los rebeldes. Era todo muy correcto pero insuficiente.

En consecuencia, el gabinete Largo Caballero no indujo una reorientación fundamental de la política exterior republicana. Tomó, eso sí, medidas más activas que el precedente y se adaptó, bien que mal, a unas circunstancias externas en proceso de cambio. El mismo 16 de septiembre, por ejemplo, se aprobó el decreto que creaba la embajada en Moscú. Evidentemente, se trataba de responder al paso previo dado por la Unión Soviética pero no cabe duda que detrás de tal acción se albergaban propósitos más operativos que los que entonces se dieron a conocer en la exposición de motivos[24].

Zugazagoitia, en prosa inigualable, describió (pp. 137s) el ambiente que se respiraba en Madrid:

Claras ya las ayudas importantes que el enemigo recibía de Italia y Alemania, que le facilitaban material y hombres; negados los apoyos que teníamos derecho a esperar de las potencias democráticas, con una de las cuales habíamos suscrito un tratado de comercio por el que nos obligábamos a comprarle material de guerra, que en el momento en que nos era más necesario se negaba a vendernos, se hacía forzoso, como último recurso, pensar en Rusia, para tratar con la cual lo primero que necesitábamos era tener relaciones diplomáticas que no las teníamos […] Acudimos a su amistad cuando nos sentimos desahuciados de las que con más intensidad habíamos cultivado. La República española no se había hecho de la noche a la mañana comunista. Mucho más simple: el instinto de conservación la empujaba inexorablemente hacia la URSS […] Rusia era […] nuestro único asidero.

La descripción era absolutamente exacta. Como en tantas otras ocasiones Zugazagoitia, en pocas palabras, dio en el clavo y penetró hasta el corazón mismo de la situación. En qué medida se sabía en Madrid cómo avanzaba el proceso soviético de preparación de la ayuda no está documentado por el momento, a no ser que se recurra a los poco fiables recuerdos de Orlov[25]. Según afirma, hacia el 20 de septiembre fue a ver a Largo Caballero. En el supuesto de que esta entrevista, inverosímil cuando a Orlov ni siquiera se le hacía figurar en el elenco diplomático soviético en Madrid, hubiese tenido lugar, el presidente habría preguntado al agregado militar, Gorev, acerca de la ayuda que Moscú daría a la República pero no obtuvo ninguna respuesta clara. Largo Caballero sugirió que quizá pudieran enviarse a la Unión Soviética jóvenes españoles para que se entrenaran como pilotos. Rosenberg aplaudió la idea (Orlov, p. 216[26]). De ser cierto, era una buena señal, porque en el Reino Unido la actitud era muy diferente[27]. Cuando la embajada en Londres lanzó una idea similar en noviembre los británicos tuvieron una reacción tan gélida que inmediatamente los republicanos desistieron de formalizarla. Para el Reino Unido entrenar pilotos era tomar partido, algo que, en la retorcida ortodoxia de los apaciguadores de la época, no era posible hacer. Al igual que en otros temas, también en éste la cerrazón británica condenó a la República a volcarse del lado soviético[28].

La sugerencia de Largo Caballero se llevó a la práctica con rapidez. García Lacalle (p. 138) señala que el proyecto de instalar escuelas de pilotos españoles en la URSS se debió al general «Douglas» Yakob Smushkievich (al igual que la de la fabricación en España de los aviones de caza biplanos I-15, «chatos[29]»), pero esto debió de ser la consecuencia de una idea preexistente en las alturas y que era totalmente razonable. Adelina Abramson (pp. 80s) recoge el testimonio de dos de los jóvenes españoles que fueron en la primera hornada como estudiantes a la URSS (hubo tres). La decisión de montar la escuela se adoptó en diciembre, cuando se hizo una selección en Los Alcázares para el curso de pilotos al que, entre otros, se incorporó Meroño (p. 41). Una nota, sin fecha, establece unos mínimos pormenores de los gastos de instrucción, aprendizaje y entretenimiento de aquellos aspirantes: 1,2 millones de dólares. De éstos, casi 373 000 correspondían a la parte alícuota de explotación de materiales y 783 000 a lo demás. El costo de la instrucción sería, por tanto, alrededor de 6000 dólares por aspirante[30], unos 81 000 dólares en valores de 2005.

Por consiguiente, si la alusión de Orlov a la sugerencia de Largo Caballero es correcta, es difícil no pensar que el presidente del Gobierno debería de estar preocupado por saber el destino de las gestiones hechas hacia Moscú por Giral y a las que hasta entonces no se había recibido ninguna respuesta concreta.

En el contexto de una intensificación de la acción exterior se nombraron nuevos embajadores en los puestos más sensibles: París, Londres, Washington, Moscú y Bruselas. Constituían el poliedro dentro del cual se situaba realmente el destino de la no intervención desde el lado que interesaba a la República. Ésta todavía contaba con encargados de negocios en Berlín y Roma, pero estaban aislados y, naturalmente, debían de sentirse en terreno enemigo.

Cada nombramiento tenía su particular historia. El más significativo fue el de París, donde la actuación de los servicios de la embajada estaba resultando caótica. Se eligió a Luis Araquistáin[31] quien presentó sus cartas credenciales al presidente Lebrun el 10 de octubre. Ya en su protocolario discurso señaló que en la España creadora e imperecedera que representaba se abría paso con fuerza una conciencia internacional que hasta el momento sólo existía de forma confusa. Resulta significativo que al comentar el informe del acto, uno de los funcionarios del Foreign Office se sintiera obligado a consignar que «en lo que se refiere al Sr. Araquistáin, intelectual socialista radical, íntimo del Sr. Largo Caballero, ha habido indicios de que su reciente influencia en Madrid ha sido demasiado violenta para el gusto de Moscú» (TNA: FO 371/20568[32]).

En Londres el clima era patético. Muchos de los funcionarios se habían pasado a los rebeldes y algunos habían incluso marchado a Alemania, en donde probablemente informaron de las gestiones republicanas. Habían dejado la contabilidad en una situación calamitosa y a la embajada sin fondos (a finales de agosto sólo disponía de 24 000 libras) (TNA: HW 12/207, BJ066276s). El nuevo embajador, Pablo de Azcárate, ex secretario general adjunto de la SdN, era muy respetado y ya había echado una mano en París. Para Washington se eligió a Fernando de los Ríos, conocedor de los primeros entresijos de la no intervención. En el corto lapso de mes y medio el barbudo profesor, diputado y exministro tuvo que dar un salto mental de las orillas del Moscova a las del Potomac.

A Moscú se destinó a Marcelino Pascua, exdirector general de Sanidad[33] y diputado socialista, de tendencia moderada y buen amigo de Negrín. Su nombre había sido mencionado en conexión con dicho puesto en el ya lejano año de 1933. No era el candidato del nuevo ministro de Estado y resulta verosímil que Negrín indujera su nombramiento, aprobado en el Consejo de Ministros del 21 (Gaceta, 22 de septiembre[34]). Militaba en su favor el que hubiese sido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes y que se hubiese batido por el establecimiento de relaciones diplomáticas[35]. Hablaba bien francés, aunque ni siquiera parloteaba el ruso. Había actuado de intérprete entre Rosenberg y Largo Caballero en alguna ocasión en la que, según recogió más tarde, habían tocado «muchos e importantes temas», entre ellos la cuestión de la ayuda soviética (Miralles, 2003, p. 90), muestra inequívoca de que el nuevo presidente del Gobierno la tenía en su agenda, por mucho que después lo minimizara. Rápidamente se le proporcionó el pasaporte diplomático y una semana más tarde se encaminó hacia la URSS. Sus primeros despachos se reproducen en el apéndice documental. Las instrucciones que llevaban eran rotundas: promover por todos los medios posibles la ayuda[36]. En el Estado Mayor Central se le proporcionaron las últimas noticias militares. No eran buenas.

Pascua llegó a Moscú el 7 de octubre[37]. El mismo día telegrafió que la recepción había sido muy cordial, como también lo había sido en Leningrado. Se albergó de entrada en el hotel Nacional[38]. Según informó lord Chilston el 16, en la estación moscovita le esperaban Krestinsky y tres altos cargos del NKID, así como representantes del Comisariado de Defensa, de la guarnición, del sóviet de la capital y de la Sociedad para Relaciones Culturales. Por el contrario, al nuevo embajador italiano, Mario Rosso, que también llegó el mismo día, sólo le recibieron tres humildes funcionarios. En la misma noche Pascua dio una primera conferencia de prensa. Indicó que los progresos de los rebeldes se explicaban por el apoyo que recibían del exterior pero no mencionó a ningún país en particular ni tampoco se refirió a la no intervención.

Presentó credenciales el 9 y al día siguiente Molotov, en su calidad de presidente del Sovnarkom, le ofreció una cena, honor que hasta entonces no se había otorgado a ningún embajador. Todos los líderes soviéticos más conocidos estuvieron presentes, salvo Stalin y Kalinin que se encontraban fuera. Lord Chilston informó que fue también la primera ocasión en la que el nuevo comisario de Interior, el temido Yezhov, se mostró en público estando un extranjero presente (TNA: FO 371/ 20568).

Finalmente, a Bruselas fue a parar un abogado de prestigio: Ángel Ossorio y Gallardo, quien describió en sus memorias el ambiente mefítico que encontró en la capital belga. Sus comentarios sobre Paul-Henri Spaak, el ministro de Asuntos Exteriores, «tan adornado de las cualidades socialistas como yo de una misión apostólica en Indochina», son hirientes ya que, al parecer, «era todo desvío y menosprecio para España» (p. 235).

Álvarez del Vayo aprovechó la reunión anual de la Asamblea General de la SdN para denunciar la no intervención. La víspera de su discurso se preocupó de anticipar a los británicos sus líneas maestras. Se encontró con que sus interlocutores le echaban a la cara las ejecuciones irregulares que tenían lugar en Madrid (DBFP, doc. 246). En esta reunión bilateral se defendió como pudo. Más tarde, ante la Asamblea, y a pesar de las pruebas documentales que aportó y que evidenciaban la ingerencia activa con hombres y material de la Italia fascista, sus apasionados alegatos no tuvieron resultado alguno (Berdah, p. 258s). La SdN no era el foro en el que pudiera arrancarse a la comunidad internacional las posturas que rehuían sus miembros más importantes, aunque fuese, como afirma Beevor (p. 200), por «responsable pragmatismo». Ossorio, que acompañó a Del Vayo, dejó en sus memorias la constancia poco diplomática de que se trató de «una de las más descaradas comedias que he presenciado».

¿Qué hacer ante la soledad que iba envolviendo a la República? ¿Rendirse? ¿Abrazar el combate? El Gobierno no lo dudó y apostó claramente por la segunda alternativa, como se indica en el siguiente capítulo.