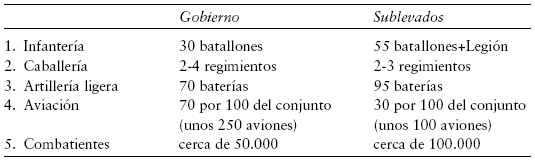

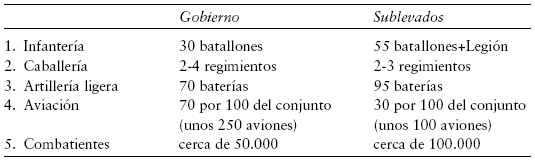

Estimación por el GRU de la correlación de fuerzas[16] (en los primeros días de agosto de 1936).

FUENTE: Informe Nikonov/Yolk, página 6, RGVA: fondo 33987, inventario 3, legajo 845

¿Una esperanza por Oriente?

YA HEMOS ANALIZADO en el capítulo tercero la primerísima muestra de un interés activo soviético en torno a lo que ocurría en España, localizado en aquel santo de los santos que era el Politburó.

También hemos destacado los esfuerzos republicanos por entablar contactos directos para el aprovisionamiento de armas. No parecieron tener resultados. Stalin procedería de forma muy prudente[1], si bien no tardó en emitir algunas señales que debieron recibirse en Madrid como agua de mayo. Junto con la actuación de México fueron posiblemente las únicas buenas noticias que llegaron al Gobierno. Pons (pp. 42-44) ha puesto de relieve, con razón, que la respuesta a los acontecimientos de España fue más cautelosa que la que se había producido varios meses antes cuando la remilitarización de Renania. Tras un período de espera (en el que, sin embargo, hubo gestos positivos) Stalin no se decantó por una acción directa a favor de la España republicana hasta que resultó evidente que el Tercer Reich y la Italia fascista se reían de la no intervención y continuaban un apoyo creciente a Franco[2]. Mientras aguardaba a ver cómo evolucionaba la situación, transcurrieron casi dos meses durante los cuales los sublevados hicieron progresos irreversibles.

En este capítulo trenzaremos las informaciones que procedían de los observadores extranjeros en Moscú, muy jaleadas y con frecuencia distorsionadas en la literatura, con datos menos conocidos.

LO QUE SE DETECTABA EN MOSCÚ: DESCONCIERTO Y PREOCUPACIÓN.

Los diplomáticos destinados en la capital soviética seguían con atención los atenazados medios de comunicación, en busca de indicios que permitiesen interpretar de dónde y hacia dónde soplaban los vientos del Kremlin. Al principio la prensa hizo hincapié en las ayudas que prestaban a los sublevados Alemania e Italia. En ella se negó enérgicamente que el Gobierno español hubiese solicitado ayuda y también que un petrolero soviético se encontrara cerca de la costa marroquí[3] (DBFP, doc. 32). La primera afirmación no era cierta. Pero no era posible reconocer públicamente que la República lo había hecho y que, además, insistía. En cuanto a lo segundo, la presencia de petroleros sería sólo cuestión de tiempo. Se trataba, con todo, de «omisiones blancas», a las que no hay que atribuir demasiada importancia.

El primer diplomático que identificó en el comportamiento soviético las dos características con que se subtitula este apartado fue el 23 de julio Vincenzo Berardis, encargado de negocios italiano. Informó a Roma (DDI, IV, doc. 604) que, por un lado, los acontecimientos de España obligaban a la Comintern a ayudar al PCE, pero que por otro un eventual triunfo de los sublevados no dejaría de tener repercusiones sobre Francia y que comprometería la política de apoyo a los Frentes Populares. Las cosas tampoco se presentaban muy claras si triunfaban los «obreros armados». Ello induciría una rápida «sovietización» de España, lo cual fortalecería las corrientes antibolcheviques en toda Europa. Tal evolución haría peligrar la política de normalización que seguía la diplomacia soviética y, por ende, minaría su capacidad de llegar a acuerdos con todos aquellos Estados hostiles a la Alemania hitleriana y al expansionismo japonés. Por último, generaría reacciones hostiles en, sobre todo, los países vecinos de España (tales como Italia) o en aquéllos (Reino Unido) con intereses en el Mediterráneo. En definitiva, al Gobierno soviético le interesaba demostrar que no abandonaría, sucediese lo que sucediese, una postura oficial, y cómoda, de prudente neutralidad. Un portavoz de los círculos dirigentes moscovitas le había confirmado que el Kremlin estaba bastante fastidiado y perplejo y que en ningún caso se entrometería en los asuntos internos de la Península, donde tenía todo que perder y nada que ganar. Era un análisis que llegó a la mesa de Mussolini quien solía anotar los despachos de su representante. Siempre pensó que eran excelentes y que daban en la diana del sentimiento profundo de los dirigentes soviéticos. Sus propias decisiones se vieron afectadas por ellos, que hacían ver que Italia tenía vía libre de cara a España.

Cabría añadir, por nuestra parte, que Berardis adoptó un ángulo de interpretación correcto. Una intervención directa podría tener repercusiones negativas sobre el acercamiento soviético a las potencias democráticas occidentales[4]. Ello explicaba por qué la prensa se había limitado a expresiones de simpatía platónica en tanto que los dirigentes habían evitado por todos los medios tomar partido de manera oficial. El análisis del diplomático italiano contrasta con las invocaciones al peligro soviético que se vertían histéricamente en la prensa francesa y que ha analizado Pike (pp. 72, 89).

Por canales también diplomáticos las afirmaciones que empezaron a filtrarse hacia los diplomáticos occidentales fueron igualmente rotundas. Al encargado de negocios norteamericano, Roy Henderson, un alto cargo del NKID (FRUS, p. 452) le dijo el 31 de julio que, si bien no estaba autorizado a hacer ninguna declaración oficial al respecto, sí podía comunicarle en privado que el Gobierno soviético se había abstenido cuidadosamente de hacer cualquier cosa que pudiera considerarse como una interferencia en los asuntos españoles.

No se habían enviado armas ni equipo militar. Tampoco habían tenido ningún papel, ya fuera directo o indirecto, los funcionarios soviéticos. Todo lo que se afirmaba en contrario en los medios de comunicación eran meras acusaciones italianas y alemanas efectuadas con el fin de justificar la propia intervención a favor de los sublevados.

Esta «filtración» privada obedecía a una línea política. En general, los diplomáticos soviéticos no hubieran hecho ante un colega occidental declaraciones de tal índole sin autorización previa y, claro está, para alcanzar un fin. En este caso probablemente se trataba de tranquilizar a los norteamericanos, con quienes las relaciones habían pasado por altos y bajos desde su establecimiento (Chinsky, pp. 63s). Ello no obstante, la argumentación era sustancialmente exacta. Es más, a Henderson se le comunicó que las potencias fascistas planeaban intensificar la ayuda en el futuro, algo necesario para asegurar el triunfo de los rebeldes. También esto daba en el clavo. La fuente soviética señaló de todas maneras que si el Gobierno de Moscú hubiese suministrado ayuda al de Madrid hubiera sido difícil que se le pudiera criticar por ello ya que no había principio alguno en derecho internacional que impidiera que un Gobierno vendiese armas a otro Gobierno cuando éste se enfrentaba a una rebelión.

Sin entrar en disquisiciones jurídicas, cabe señalar que estos argumentos estaban fundamentados y, sobre todo, que no hacía mucho tiempo que había habido ejemplos de su aplicación. Los británicos descifraron un telegrama al Quai d’Orsay en el que se hacía referencia a las vacilaciones turcas de adherirse a la incipiente no intervención porque habían suministrado armas al Gobierno de Atenas para que pudiese lidiar contra una insurrección interna[5]. Turquía, en el futuro, deseaba conservar toda su libertad de acción (TNA: HW 12/206, BJ065797). Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de la no intervención que se nos olvida hasta qué punto algunos contemporáneos no la consideraron como un mecanismo casi automático.

En Moscú el desconcierto empezó a superarse a medida que transcurría el tiempo y la situación se deterioraba en contra de las masas obreras españolas. Las señales que hicieron prever un interés algo más activo se remontan al 1 de agosto cuando, aprovechando el aniversario de la declaración de guerra de la Alemania guillermina al imperio zarista en 1914, Pravda presentó la imagen de un mundo capitalista en agitación permanente, de lo que el conflicto español era todo un síntoma. En Izvestia el conocido periodista Karl Radek planteó un enfoque más radical: la guerra se aproximaba y lo que ocurría en España exigía una respuesta inmediata. Era deber de las potencias occidentales forzar al Tercer Reich a elegir entre el aislamiento o la participación en la paz colectiva[6].

Simultáneamente se cursaron instrucciones a los agentes de la Comintern en Madrid. Había que apoyar, por todos los medios, al Frente Popular. La República se enfrentaba con el fascismo, la anarquía y la contrarrevolución en defensa de la democracia. Era preciso presentar un bloque unido en el que no tenían cabida las exacciones contra la propiedad de extranjeros ni los ataques contra los sentimientos religiosos del pueblo. Todos los compromisos con otros Estados serían respetados. Esto era un catálogo de pías intenciones que quedaba muy por detrás de la dinámica sobre el terreno y, sobre todo, de los intentos anarquistas por realizar su propia y encandilante utopía. Pero eran preceptos que, de haberse aplicado, hubieran servido para tranquilizar a las potencias democráticas[7]. Correlato de estas instrucciones fue que el 2 de agosto la Comintern ordenó al PCGB que participara activamente en la movilización del apoyo popular al Gobierno democrático de España (West, p. 196). Los británicos captaron el mensaje. Consignas similares se dirigirían al PCF.

Inmediatamente se organizaron manifestaciones en Moscú (120 000 personas) y en otras ciudades (100 000 en Leningrado). De puertas afuera se trataba de expresar el apoyo del pueblo soviético al Gobierno republicano, a medida que la posición de éste se hacía más precaria, como no dejó de señalar Henderson (FRUS, p. 461). Es, sin embargo, notable que en la gran manifestación de la Plaza Roja no actuase ningún alto dirigente de la Comintern o del PCUS, dato que no pasó desapercibido para los kremlinólogos. Sí intervinieron el máximo dirigente del Consejo Central de los Sindicatos, dos obreros, un escritor y un miembro de la Academia (Solidarité, p. 514). En realidad, la dirección soviética emitía señales y espejeaba posibilidades. De puertas adentro las cosas no se veían claras.

Así, por ejemplo, cuando los franceses empezaron a indagar acerca de la posibilidad de que Moscú se uniera a la no intervención, el comisario adjunto de Asuntos Exteriores Krestinsky, respondió velozmente al encargado de negocios, Jean Payart, que la idea le parecía buena, dado que la Unión Soviética no se entrometía en los asuntos de España. Como ya se ha indicado previamente, tenía tan sólo dos deseos: que cesara inmediatamente la ayuda que varias potencias extranjeras prestaban a los sublevados y que Portugal se adhiriera también. Esto era razonable (DDF, III, doc. 89[8]). Al embajador soviético en París le comunicó Krestinsky, en paralelo a la argumentación que ya había aducido ante Stalin, que si la URSS participaba en la no intervención privaría a las potencias fascistas de su pretexto para apoyar la sublevación, a saber, que Moscú intervenía en los asuntos españoles[9].

Berardis, un diplomático de mente analítica, registró el 6 de agosto que los círculos dirigentes soviéticos estaban mucho más preocupados que antes. Se daban cuenta de que la guerra en España iba para largo, que durante bastante tiempo reinaría en la Península una situación anárquica y que las repercusiones sobre la escena internacional serían notables. Si, por razones ideológicas, era obvio que Moscú tenía que situarse del lado gubernamental, desde el punto de vista del realismo político también temía un posible efecto negativo sobre Francia. En realidad, afirmó Berardis, el Kremlin se encontraba en un brete: si intervenía a favor de la República, provocaría una reacción poco favorable en ciertos sectores de la opinión internacional, sobre todo en el Reino Unido. Con ello, la obra paciente de Litvinov de reforzamiento de la seguridad colectiva amenazaría con venirse abajo. En consecuencia, la URSS se había esforzado por comprometerse lo menos posible. De aquí que la sugerencia francesa de no intervención le viniese como anillo al dedo (DDI, IV, doc. 693). Era otro análisis brillante[10].

De cara a la opinión de izquierdas, las manifestaciones habían desembocado en una campaña de solidaridad para recaudar fondos con destino al pueblo español. No había sido una evolución fácil. A Henderson, por ejemplo, se le dijo que existían discrepancias entre los funcionarios soviéticos acerca de la oportunidad de enviar tales fondos a España porque podrían justificar la continuación de la ayuda que las potencias fascistas prestaban a los rebeldes. Dado que los rublos debían convertirse en divisas (¿qué iba a hacer la República con una moneda extranjera inconvertible?), hubiera resultado imposible negar la implicación del Gobierno soviético. Ya entonces, sin embargo, algunos dirigentes habían utilizado un argumento que no dejó de tener validez a lo largo de la contienda: si la URSS quería mantener una posición de liderazgo entre el proletariado internacional no podía sustraerse, en un momento de crisis, a la necesidad de hacer algo para defenderla.

Estas informaciones pasadas a Henderson revelan un grado de sinceridad sorprendente.

Las implicaciones de la línea adoptada por los medios de comunicación las estudiaban atentamente otros observadores. El embajador británico, vizconde Chilston, se haría eco (DBFP, doc. 78) de que «la prensa soviética, aunque desde el comienzo otorgó una gran cobertura a la guerra civil […] no dio signo alguno durante las primeras semanas de que el Gobierno de Madrid pudiera esperar algo más que simpatía platónica por parte de la Unión Soviética». En esto coincidía hasta en la elección de los términos con su colega italiano. Chilston creía que «esta actitud correcta y neutral se habría mantenido posiblemente a no ser por la creciente evidencia de que los dos principales Estados fascistas apoyaban activamente a los insurrectos». A tal efecto señaló que «el 2 de agosto, unos quince días tras el estallido de la revuelta, todavía no se había dicho una palabra sobre ninguna manifestación “popular”. Al día siguiente, reuniones indignadas y manifestaciones populares tuvieron lugar por millares en todos los lugares de la Unión Soviética». Evidentemente, no fue una casualidad.

Comentando al artículo de Radek, Chilston indicó agudamente que desvelaba una de las preocupaciones esenciales del Kremlin: si la intervención nazi-fascista ponía en peligro la seguridad de Francia, también podría poner en peligro la seguridad de la Unión Soviética. En esto no andaba desencaminado. Los expertos del Foreign Office calificaron de «interesante» tal informe. Mostraba, en efecto, «que el Gobierno soviético no está totalmente detrás de los comunistas en España». Teniendo en cuenta que en el lenguaje del Foreign Office de aquella época el término «comunista» se aplicaba a todo el haz de fuerzas de la izquierda española, la conclusión era correcta. No sería la primera vez que los especialistas en temas soviéticos discreparan de las visiones más apocalípticas de aquellos otros colegas que detrás de lo que ocurría en la España republicana siempre vieron la proyección de la larga mano de Moscú. Se trata de un tema que convendría estudiar con mayor detalle.

Ahora bien, a diferencia de los anteriores análisis, ¿qué se desprende de los documentos soviéticos? En mi opinión, un proceso de deslizamiento suave y progresivo, sumamente controlado por Stalin, hacia la ayuda a la República.

LA INICIAL VALORACIÓN INTERNA SOVIÉTICA.

Sólo de manera limitada podemos abordar aquí este fascinante tema. En teoría, las valoraciones que se realizaron debieron de serlo a través de los canales del poder soviético: el Sovnarkom (consejo de comisarios), con sus órganos especializados (en particular, el servicio de inteligencia militar o GRU y el INO, su contraparte en el marco de la NKVD), y la Comintern. Empezaremos por esta última.

Está publicado un informe realizado por Pyotr Abramovich Chubin, director adjunto del Departamento de Información del secretariado de la IC, a Dimitrov con fecha 7 de agosto. Tiene importancia porque este último, aparte de subrayarlo en varios lugares, le dio explícitamente su visto bueno. No se trata de un informe sobresaliente pero sí significativo. En primer lugar, recalcaba que las dos potencias fascistas no se limitaban a enviar armas y aviones a los insurgentes sino que también participaban directamente en operaciones militares. Un acorazado, el Deutschland, cubría las baterías rebeldes situadas en la costa contra los ataques de la aviación republicana[11]. Los aparatos italianos y alemanes habían transportado tropas. La conclusión que de ello se extraía era que sin la participación directa de las potencias fascistas los rebeldes no hubieran podido sostenerse[12]. Es el tipo de afirmaciones que apoyaría la preocupación con la que en el Kremlin se contemplaba la evolución española.

En el frente diplomático, continuó Chubin, Alemania e Italia querían reconocer al mando sublevado como un segundo Gobierno, lo cual implicaba una forma indirecta de intervención. A la vez, se lanzaban a disquisiciones múltiples acerca de lo que debiera considerarse como tal. Esto les permitía evitar dar explicaciones acerca de una ingerencia fehacientemente demostrada. Lo que trataban era de ganar tiempo y de prevenir la ayuda que las masas del mundo democrático estaban dispuestas a conceder al pueblo español y a su Gobierno. En el plano militar las operaciones mostraban, por ejemplo en el norte, que allí donde los rebeldes no contaban con el apoyo directo alemán e italiano tenían dificultades en hacer frente a los ataques de las fuerzas republicanas. La situación era diferente en el sur, en donde el fascismo autóctono era sólo una tenue cobertura para la actuación de las tropas legionarias ayudadas por los soldados alemanes e italianos (doc. 33 en Komintern). En consecuencia, era necesario acelerar la ayuda que el mundo democrático concediera a la República porque el fascismo no esperaba sino que actuaba con una energía salvaje y avasalladora. Ésta era la conclusión operativa más importante.

Del informe de Chubin es necesario retener la noción de que la Unión Soviética estaba dispuesta a adherirse a la no intervención, con tal de que los países más involucrados también lo hicieran. Era la idea que se había transmitido a los franceses. La Comintern seguía los pasos del Sovnarkom y la unidad de acción se mantuvo a todo trance en aquellos momentos iniciales. Fue el Sovnarkom, liderado desde el PCUS por el Politburó, quien llevó la iniciativa. Si bien no conocemos el tipo de valoraciones que se hicieran en la NKVD, si es que se hizo alguna, es posible reconstruir las que por aquella época empezó a redactar el servicio de inteligencia militar (GRU) en el seno del Estado Mayor del Ejército Rojo (RKKA) sobre la evolución de la situación en España. Son informes que, naturalmente, se dirigieron a Vorochilov, en su calidad de comisario para la Defensa. Solía transmitirlos el komkor (general) Semyon Petrovich Uritsky[13]. El primero data del 7 de agosto, el mismo día en que Chubin compuso el suyo para la Comintern. Uritsky indicó que estaba basado en materiales de los que disponía el GRU (probablemente recogidos a través de sus agentes) y de datos tomados a la prensa extranjera. Rogó a Vorochilov que le indicase a quién debería enviar tal tipo de información. Es inevitable pensar que Stalin encabezó el pequeño círculo de destinatarios de estos análisis, por naturaleza muy secretos. Es un documento importante porque cubrió los acontecimientos acaecidos en España desde el 17 de julio hasta el 5 de agosto. Sus autores inmediatos fueron el komdiv Nikonov, adjunto de Uritsky[14], y un comisario de regimiento llamado Yolk.

Este primer informe caracterizó el golpe de inmediato como «sublevación militar fascista» y de «movimiento contrarrevolucionario». Como foco más peligroso consideró el del noreste. En el transcurso de unos cuantos días los amotinados se habían aproximado a las sierras que rodean Madrid y llegaron muy cerca de los embalses que suministran agua potable a la capital. Gracias a la decisión gubernamental de armar al pueblo se había detenido su avance en tanto que se limpiaban de rebeldes las zonas catalana y norteña. Los «fascistas» ocupaban, no obstante, una región bastante amplia, poco desarrollada industrialmente. En Navarra disponían de un fuerte entronque social entre la población «engañada», bajo la poderosa influencia de la Iglesia católica. Formaban parte de tal base los campesinos acomodados (kulaks en la terminología original[15]) pero también los menos ricos ya que la reforma agraria no había afectado a la región. Se estimaba que las fuerzas amotinadas ascendían en un principio a unos 30 000 hombres, con artillería pesada y aviación (entre 30 y 40 aviones). Había que añadir las milicias carlistas.

La valoración de la situación republicana no era negativa. La base principal la constituía Barcelona, cuyo desarrollo industrial era comparativamente elevado. Las fuerzas leales y las milicias populares irradiaban fuera de Cataluña. Toda la costa se encontraba en manos gubernamentales. La comunicación con la capital de las provincias del litoral, avanzadas económicamente y ricas en agricultura, aseguraba el aprovisionamiento de Madrid y de los ejércitos. La parte central quedó del lado del Gobierno y constituía una importantísima base política para impulsar la capacidad de lucha republicana. El campesinado estaba muy estratificado y en su mayoría simpatizaba con el Gobierno. Su influencia abarcaba una gran parte de Extremadura y Andalucía, las zonas latifundistas por excelencia. La reforma agraria había tenido repercusión principalmente en tales regiones en donde cerca de cien mil familias campesinas habían recibido tierras.

En comparación con la situación que reinaba al comienzo de la sublevación, la correlación de fuerzas había empezado a cambiar a favor del Gobierno. Los sublevados mantenían su superioridad en fuerzas militares regulares, pero los republicanos,

apoyándose en los centros del país económicamente avanzados y en el enorme entusiasmo de las masas, han sabido, en el curso de los esfuerzos por aplastar la rebelión, igualar tal discordancia, armando a cerca de 100 000 trabajadores. En la actualidad, continúa el crecimiento de las fuerzas armadas del Gobierno.

Con todas las reservas, los analistas soviéticos se lanzaron a la ardua tarea de estimar, nada menos que desde Moscú, las fuerzas en presencia en términos estrictamente cuantitativos hacia los primeros días de agosto. El resultado, bastante infracuantificado, de sus esfuerzos se refleja en el cuadro V-1.

Estimación por el GRU de la correlación de fuerzas[16] (en los primeros días de agosto de 1936).

FUENTE: Informe Nikonov/Yolk, página 6, RGVA: fondo 33987, inventario 3, legajo 845

Según estos cálculos, cuya base estadística no se explicita en el informe y que por desgracia no hemos localizado, las fuerzas armadas republicanas podían ascender a unos 40 000 hombres con unos 250 aviones. Habría que añadir una parte de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil, unos 10 000 hombres más. Una gran parte de los aviones estaban averiados. Es fascinante comparar las estimaciones anteriores con las realizadas, casi al mismo tiempo, por el AIS en Londres. Estas últimas eran más próximas a la realidad. Ambas coincidieron en que el arma que estaba llamada a desempeñar un papel esencial en la contienda, la aviación, adolecía de numerosos aparatos defectuosos. Mientras el AIS, por otro lado, se concentró en los aspectos cuantitativos, el GRU, que no se fijó en aquel momento en los aspectos cualitativos, ligados al diferente nivel de formación militar de los contendientes, tendió, por el contrario, a subrayar la importancia del apoyo popular al Gobierno republicano. A la vez minusvaloró el que recibían los rebeldes, fallo en el que el AIS no incurrió.

El GRU argumentaba, en efecto, que a diferencia de los sublevados, el Gobierno disponía de un gran apoyo social y estaba respaldado por las masas trabajadoras, los campesinos (todavía poco incorporados a la lucha), la pequeña burguesía de las ciudades y por algunas capas de la mediana. Todos los partidos y organizaciones de masas tomaban parte en la guerra contra los sublevados. Tales organizaciones eran: el PCE, que tenía en sus filas antes de la sublevación 130 000 militantes; la Unión de Juventudes Socialistas y Comunistas (sic), con 100 000 miembros; el PSOE con 50-60 000 miembros, la UGT con cerca de un millón de afiliados; la CNT, con cerca de medio millón y otras. Eran cifras que se referían a la totalidad de España y que exageraban, cuando menos, la importancia del PCE a la vez que disminuían la del PSOE. En las zonas ocupadas por los sublevados, las organizaciones de masas sólo tenían posibilidad de manifestarse en las ciudades en donde no había guarniciones.

El principal esfuerzo republicano se había dirigido contra «el decisivo frente norte» mientras que en el sur se había creado una barrera activa en contra del general Franco en las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla[17]. En general, el informe tendía a subestimar la capacidad de estos sublevados. Aunque se habían hecho fuertes en la zona de Cádiz-Algeciras-Córdoba-Granada se trataba de una base poco estable. En ella abundaban las masas campesinas proclives a la acción revolucionaria. Para los sublevados la base principal era Marruecos, desde donde habían empezado el transvase de fuerzas, si bien en pequeño volumen, a la Península. Esto último era correcto. En aquellos primeros días de agosto todavía no se habían revelado en toda su potencialidad dos fenómenos decisivos: la capacidad del general Franco de traspasar rápidamente los contingentes de tropas coloniales a Andalucía, en parte gracias a la ayuda aérea alemana, y la intimidación del campesinado con actuaciones de extrema violencia.

Nikonov y Yolk afirmaban, no sin razón, que la principal actividad de los sublevados se orientaba hacia la toma de Madrid y en la dirección de San Sebastián y Bilbao (para llegar a un puerto desde el cual pudiera establecerse comunicación con las fuentes alemanas de suministro). Con menos razón señalaban que también se dirigían hacia Murcia-Valencia con el fin de cortar el suministro de alimentos a Madrid.

¿Cómo se enjuiciaban otros aspectos de la situación desde el punto de vista del Gobierno? El abastecimiento de las fuerzas republicanas era problemático. La industria militar en España era débil, estaba muy esparcida y en parte se encontraba en el territorio ocupado por los sublevados. En manos gubernamentales había quedado la fábrica de artillería de Trubia pero estaba cortada de Madrid. En manos rebeldes radicaban ya la fábrica de Oviedo y las de Granada y Sevilla. Era imprescindible parar a los sublevados en su acometida contra la capital. De haber caído Madrid en aquellos momentos el impacto hubiera sido demoledor. Más interés tienen las valoraciones que partían del supuesto de que la avalancha de Mola pudiera contenerse. En este caso, para los analistas del GRU la evolución futura dependería de tres circunstancias cardinales. Ante todo, de la voluntad del Gobierno de anunciar e iniciar una aplicación radical de la reforma agraria. La participación del campesinado en las filas republicanas era claramente insuficiente. Resultaba imprescindible descomponer el conglomerado de fuerzas rebeldes incitando a los campesinos a la deserción. A las proclamaciones a favor de la democracia y la República había que unir la confiscación de las propiedades de los terratenientes y la supresión de los gravámenes («feudales») que soportaba el campesinado[18]. También era de capital importancia atacar la problemática autonómica. A la de Cataluña debía unirse la del País Vasco y Galicia[19]. Más significativo incluso era Marruecos. El Gobierno debía declarar libres a los rifeños[20]. Dicho lo que antecede, para Nikonov y Yolk la suerte del Frente Popular dependería en gran medida del factor externo. Desde el punto de vista de la dinámica interior, el Gobierno tenía claras posibilidades de victoria. Ahora bien, debido a la ayuda que recibían los sublevados de las potencias fascistas, las perspectivas republicanas empeoraban considerablemente. En este caso el análisis del GRU y de la Comintern coincidieron. Para el primero la prolongación y el carácter encarnizado del conflicto, la ayuda militar extranjera y la presencia en aguas españoles de 60 a 65 barcos de guerra (37-40 británicos, 7 alemanes, 5 italianos, 12 franceses) daban pie a condiciones que podían provocar serias e inesperadas complicaciones en el plano internacional.

De este somero resumen del primer informe del GRU se desprenden desniveles cualitativos importantes. La percepción sobre la dinámica interna de los sublevados subestimaba a Franco y sobrestimaba a Mola. Destacaba los activos en manos del Gobierno pero planteaba interrogantes muy claros sobre el futuro: la ingerencia de las potencias fascistas auguraba desgracias para la República. No hacía demasiado hincapié en el distinto valor militar de las fuerzas en presencia, quizá porque todavía no se había manifestado en toda su crudeza la incapacidad de las milicias de sostener combates contra fuerzas aguerridas (las coloniales y la legión) y dirigidas con mano de hierro por profesionales que sabían maniobrar tácticamente de manera adecuada, en tanto que los milicianos ni tenían entrenamiento ni sabían oponer una resistencia sostenida.

La lectura del informe induce una impresión inmediata. Es difícil que los analistas militares y políticos no enfatizaran que resultaba imprescindible conocer mejor lo que ocurría sobre el terreno. En esto es inverosímil que toparan con rechazos. La conveniencia de establecer una presencia soviética en España, una zona de conflicto de la que apenas si se sabía nada en Moscú, era algo que debían compartir los dirigentes. El establecimiento de tal presencia, absolutamente necesaria para cualquier valoración estratégica y operativa seria, se hizo con arreglo a una doble línea de conducta. La primera fue abierta. Se plasmó espectacularmente en el envío de una misión hacia Madrid y en el establecimiento de una embajada en buena y debida forma. El personal que la componía estaba compuesto en gran medida de agentes de los servicios de inteligencia. Ello permite intuir su íntimo enlace con la segunda línea. Ésta fue oculta y se destinó, tanto en la Unión Soviética como en el extranjero, a: i) influir en el comportamiento del PCE; ii) obtener información de primera mano sobre lo que realmente ocurría en la trastienda española y, sobre todo, iii) ayudar al Gobierno republicano, aunque de forma no comprometedora todavía.

UNA EMBAJADA CON PERSONAL DE DOBLE DEPENDENCIA.

El Sovnarkom no podía limitarse a las comunicaciones y contactos establecidos por la Comintern tiempo atrás. Hubiese sido suicida continuar dependiendo de los canales de la época de paz. En tiempos de crisis había que subordinar más estrechamente que nunca la actuación de la Comintern a los intereses estatales soviéticos, una distinción que suelen pasar por alto quienes se concentran en esta última como si representara la auténtica portavocía de aquéllos. La IC fue utilizada, por el contrario, como un mero instrumento de una diplomacia paralela[21]. En agosto de 1936 resultaba obvio que el aparato gubernamental soviético necesitaba disponer de sus propios agentes en España.

La fuente más inmediata la constituía el NKID, que en aquel tiempo estaba algo más alejado de los planteamientos ideológicos que habían prevalecido en los años veinte. Otras fuentes eran, claro está, los servicios de inteligencia, ya fueran del RKKA o de la NKVD. En consonancia con la rápida decisión sobre ayuda, siquiera económica, que de cara a la España republicana se había adoptado desde los primeros momentos, la selección del equipo de representantes debió iniciarse en los primeros días de agosto. El 9, por ejemplo, el comisario del pueblo para la Defensa espejeó ante Stalin dos candidatos. Uno para el puesto de agregado militar y otro como experto en comunicaciones. Se trataba del kombrig Vladimir Efimovich Gorev y de un tal Bruno Bundt (Schauff, pp. 203s). No cabe duda de que los informes de Nikonov y de Chubin servirían de apoyo a tal medida, que probablemente ya se habría planteado con anterioridad.

El reflejo de las reuniones del Politburó[22] muestra que el 16 de agosto se aceptó la propuesta de Krestinsky de que la solicitud de placet no se hiciera directamente a Madrid sino que se tramitara a través de las respectivas embajadas en París. Esto significa que la decisión de enviar un embajador debió de tomarse en paralelo, o incluso antes, a la preselección de Gorev y Bundt. Es en este período cuando el 17 de agosto el GRU envió a Vorochilov su segundo informe sobre la situación en España. Era obra de Yolk. En el ejemplar que he consultado no se mencionan destinatarios. Esto hace pensar que el comisario para la Defensa podría haber ordenado que su circulación fuese restringidísima y se la reservara él mismo pero parece imposible que no remitiera a Stalin este tipo de informaciones.

El segundo informe del GRU destacó que la situación del Gobierno había empeorado notablemente. Badajoz había caído. Los sublevados que subían hacia el norte podían unirse, como así ocurrió, con los que se encaminaban hacia el sur. Ello creaba una amenaza seria para Madrid. Los rebeldes estaban cerca de San Sebastián. Si lo tomaban, la ganancia política sería considerable[23]. Los republicanos tenían dificultades para liquidar con rapidez el tapón del Guadarrama. A la vez, para detener el avance de Franco desde el suroeste, les eran necesarias grandes fuerzas. En Zaragoza no se progresaba y Teruel había caído. Los bombardeos habían obstaculizado la interceptación de los refuerzos por mar. Sin embargo, era evidente que el mayor peligro de los «contrarrevolucionarios» ya lo constituía el grupo del general Franco. Sin duda a Moscú llegaban noticias contradictorias. Yolk hizo de él el comandante en jefe «de todas las fuerzas armadas de los fascistas», «por decisión de todos los cabecillas del levantamiento». Algo prematuro. Un párrafo aludía a lo que aparecía como un desequilibrio irremediable:

El principal contingente de su ejército de choque, que avanza por Badajoz hacia el noreste, son los rifeños y las unidades de la Legión Extranjera. Está bien pertrechado. Desde el comienzo de la sublevación el general Franco ha recibido un total de 97 (sic) aviones de guerra de Italia y Alemania. También han llegado aviadores. Por los datos que obran en nuestro poder, en un barco alemán que zarpó de Bremen hacia Gibraltar el 8 de agosto se cargaron 22 000 fusiles Mauser, 1000 ametralladoras Vickers y otras tantas Lewis, así como una considerable cantidad de granadas de mano[24].

Por el contrario, el Gobierno sufría de graves deficiencias en cuadros preparados. La aviación no podía utilizarse por falta de pilotos de confianza. Hacían falta buenos artilleros y marinos expertos. Era una apreciación correcta. Yolk afirmó:

Siguen creciendo el levantamiento popular y el entusiasmo revolucionario de las masas. En estos últimos tiempos es característica la formación de innumerables focos de movimientos guerrilleros (sic) en el territorio de los amotinados. Las masas campesinas se incorporan paulatinamente a la lucha. Por los datos de que disponemos, en la retaguardia del general Mola crece el descontento de los campesinos por los nuevos impuestos que han establecido los fascistas. A pesar de una serie de provocaciones (asesinato en Barcelona de uno de los líderes de los sindicatos socialistas y otros hechos), organizadas por los fascistas para romper el Frente Popular, la unidad de la clase trabajadora continúa reforzándose.

No extrañará que una de las reacciones inmediatas consistiera en informar al PCGB el 9 de agosto que la combinación entre la intervención de las potencias fascistas y la retracción de las democracias había dado por resultado que los sublevados ganaran ascendente. Era un análisis impecable[25]. En tal circunstancia el comportamiento del Gobierno británico revestía una significación primordial. La izquierda debía hacer presión sobre el mismo. Si no cambiaba de actitud ante el previsible triunfo fascista, la derrota de la democracia y el estallido de una guerra[26], habría que ir a una huelga general (West, pp. 197s). Pero no se llegó a ella.

La segunda reacción estribó en promover con urgencia el envío de representantes sobre el terreno. El 22 de agosto el Politburó nombró polpred (representante político plenipotenciario, es decir, embajador) a Marcel I. Rosenberg, uno de los colaboradores de Litvinov y secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones, ante la cual también había formado parte de la delegación soviética[27]. La elección no era, en principio, desafortunada. Como consejero en París, Rosenberg había conocido los problemas relacionados con la fracasada instalación de embajadas mutuas en las dos capitales y, según señala Dullin, había mantenido una postura un tanto reservada ante el triunfo del Frente Popular francés. Rosenberg temía, en efecto, que ello diera demasiadas alas al PCF, lo cual acentuaría los temores ante la subversión o la revolución entre la derecha y el centro derecha. Éste era un enfoque del que participaba el propio Litvinov.

La imagen que de la gestión de Rosenberg en España aparece en la literatura no se compadece demasiado con esta actitud. Se trataba de un hombre de temperamento nervioso, según informaciones recopiladas por Dullin. El ulterior representante de la NKVD en España, Alexander Orlov, a quien aludiremos con frecuencia, trazó de él un retrato poco agradable. En la actualidad, la imagen que de Rosenberg mantienen algunas personas que llegaron a conocerlo es que no estuvo a la altura de sus responsabilidades ni supo tratar a los españoles. Quizá fuese consciente de ello ya que en alguna ocasión ofreció su dimisión a Litvinov, que no la aceptó. En cualquier caso, y como veremos seguidamente, Rosenberg se comportó de forma poco diplomática desde el primer momento y hubo que llamarle la atención en repetidas ocasiones[28].

En la misma ocasión el Politburó nombró al equipo inmediato. Lo componían Lev Gaikis como consejero político, Gorev como agregado militar y un tal I. Winzer como agregado comercial[29]. Es evidente que, en teoría, hubiera debido tratarse de funcionarios elegidos con cierto cuidado. La Unión Soviética no podía exponerse a que sus representantes cometieran errores de bulto. El caso de Gaikis, que sucedió a Rosenberg como embajador por breve tiempo en febrero de 1937, es interesante y ha sido aireado por Dullin. En los años veinte había flirteado con la oposición trotskista, por lo que Litvinov solicitó autorización al CC antes de enviarlo a España. Indudablemente, en la atmósfera del primer proceso de Moscú, el comisario no habría querido exponerse a que se le pudiera acusar de falta de celo[30]. Una de las razones que pudieron aconsejar el nombramiento es que hablaba español. Por su parte, Gorev trabajaba para el GRU. Según el currículum que ha descubierto Schauff, había participado en labores de inteligencia en Estados Unidos y China y gozaba de una excelente reputación. Cuando fue designado para España estaba al frente de una brigada mecanizada[31]. Cabe establecer con precisión el momento en el que empezó a actuar: fue en torno al 5 de septiembre. En esta fecha, en efecto, el gabinete de Información y Control del Ministerio de la Guerra le extendió una autorización para que pudiera entrar y circular y el EM le concedió otra que le permitiría visitar los frentes y zonas de guerra[32]. Bundt era de origen alemán, había servido en la Armada guillermina e ingresado en el Partido Comunista en 1918. Se había destacado en el establecimiento de comunicaciones ilegales entre Tokio y Moscú.

La borrosa figura de Winzer debe subrayarse por dos razones. La primera es porque numerosos autores suelen identificar al primer agregado comercial con Artur Stajewsky, a quien se le atribuiría la idea del posterior envío del oro a la Unión Soviética. Se trata de un mito que dura hasta nuestros días y al que aludiremos en un capítulo posterior. Ahora bien, Winzer no era un modesto agregado comercial sino un agente camuflado del GRU aunque formalmente dependía del Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior (NKVT), mucho mejor dotado en hombres y recursos que el NKID y que, como es frecuente entre ambas orientaciones de la acción exterior estatal, solía enzarzarse en fuertes pugnas burocráticas con este último. Su doble dependencia no se ha identificado hasta ahora en la literatura[33].

Que una de las primeras decisiones del Politburó recayera en el envío a Madrid de agentes del GRU no debe sorprender a nadie. En la capital habían actuado, en el período de la preguerra, agentes del Tercer Reich, de la Italia fascista, del Reino Unido y de Francia, países que también disponían de sendos aparatos de inteligencia en España[34]. No sabemos si había habido agentes soviéticos pero, en cualquier caso, la situación creada obligaba a enviar nuevos hombres. Esto obliga a pasar por un cendal crítico el no siempre fiable testimonio de Krivitsky según el cual los primeros agentes que operaron en el escenario español los decidió él autónomamente. Se trata de una afirmación inverosímil per se desde el primer momento.

La aparición del embajador soviético supuso, afirma Zugazagoitia (p. 138), «un balón de oxígeno para nuestras esperanzas que habían sufrido rudos golpes». Rosenberg arribó a Madrid prácticamente de incógnito el 27 de agosto, acompañado de dos expertos militares, según informó Ogilvie-Forbes inmediatamente. No se dijo, en un primer momento, nada a la prensa pero al día siguiente el embajador chileno, Aurelio Núñez Morgado, manifestó a su Gobierno que «su entrada y salida en el hotel donde se hospeda se hace con imponente aparato de fuerza, rodeando un espeso cordón de soldados una cuadra entera de la Gran Vía, suspendiéndose el tráfico»(España, p. 207). Litvinov comunicó con urgencia el nombramiento a lord Chilston, sin duda para prevenir cualquier sentimiento de sorpresa desagradable. Es un aspecto que no debemos dejar de subrayar. El 29 tuvo lugar la presentación de credenciales con el ceremonial de costumbre y el nuevo embajador fue agasajado por la multitud (TNA: FO 371/20559). Los discursos intercambiados se publicaron en la Gaceta (30 de agosto).

Tras el equipo inicial llegó una amplia gama de colaboradores. Uno de los primeros fue el agregado naval, Nikolai Kuznetsov, hacia el 29 de agosto[35]. El equipo puramente militar, dirigido por Jan Berzin, antiguo jefe del GRU[36], hizo visitas diarias a los frentes y debió de generar un torrente de información hacia Moscú, por desgracia todavía desconocida, aunque posiblemente se integrara en los resúmenes preparados por los servicios centrales del GRU. Obsérvese la predominancia clara desde el principio de este servicio, en consonancia con la particular situación que se daba en España.

No todo el equipo soviético figuró en la lista diplomática. La primera aparición de una entrada correspondiente a la URSS (añadida a mano en la edición de febrero de 1936) contaba con sólo seis nombres: el embajador y su esposa, Gorev (como agregado militar), Winzer (como agregado comercial), un agregado (Yuri Bondarenko) y otra persona (Vasily Lyubimtsev), sin identificación de puesto[37]. Quizá se tratara de Bundt. Como se observará, en tal inscripción no figuraba Orlov, lo que nos lleva a creer que no pudo ser el representante de la NKVD para España, ya que éste no careció de tal cobertura. Cuando fue nombrado a tan exaltada posición, se le incorporó a la lista diplomática[38].

Todavía por aquella época Berardis señalaba que el Kremlin hubiese preferido no tomar una posición demasiado expuesta de cara a los acontecimientos españoles. En Moscú, afirmó, no se subrayaba demasiado la dimensión ideológica pro-comunista porque en definitiva podría volverse en contra, al provocar inevitablemente reacciones opuestas de la “burguesía occidental”. Parecía obvio que el estallido de la guerra y de la revolución en España hacían surgir la contradicción entre la ideología por un lado y la necesidad de aplicar una visión realista a las nuevas turbaciones de la escena internacional (DDI, IV, doc. 814).

En un primer momento el Gobierno ofreció a los soviéticos el famoso hotel Gaylord como sede para la embajada, pero no lo aceptaron. Rosenberg informó al encargado de negocios británico porque la residencia de éste ocupaba dos pisos del mismo. Ogilvie-Forbes se dirigió inmediatamente al ministro Giner de los Ríos, quien por ausencia de Álvarez del Vayo se ocupaba de la cartera de Estado, para manifestarle el 27 de septiembre su esperanza de que la presencia de los nuevos ocupantes no supusiera la menor interferencia o restricción con sus privilegios e inmunidades diplomáticas (TNA: FO 371/20542[39]).

IMPLANTACIÓN SOVIÉTICA EN BARCELONA Y EN BILBAO.

Fue ésta la época en que también se estableció en la Ciudad Condal un consulado general soviético, dirigido por Vladimir Antonov-Ovseenko, exoficial de carrera que en 1917 había sido secretario del comité militar revolucionario de Petrogrado (antes y hoy San Petersburgo). Se había dado a conocer al asumir el mando de las fuerzas que asaltaron el Palacio de Invierno y hecho prisioneros a los miembros del Gobierno provisional ruso. Más tarde fue director del Departamento Político del RKKA y representante en Checoslovaquia, Lituania y Polonia entre 1924 y 1934. Se trataba, pues, de un personaje un tanto notorio. Cuando se entrevistó con su colega británico el 12 de octubre, éste le encontró avejentado y cansado (si bien sólo tenía 53 años[40]). No hablaba inglés ni español y no estaba familiarizado en modo alguno con España. El encuentro debió de ser un tanto estirado. King extrajo la impresión de que su interlocutor consideraba que los rebeldes tenían grandes probabilidades de ganar. Antonov-Ovseenko subrayó que las fuerzas gubernamentales consistían en jóvenes entusiastas, pero estaban mal equipadas, carecían de disciplina y eran incapaces de resistir el acoso de contingentes bastante bien entrenados (TNA: FO 371/20582). Las iniciales actividades del cónsul soviético, quizá un tanto exageradas en la literatura en la que se han comentado abundantemente, no se abordarán en este libro. Aquí señalaremos que el 4 de octubre el comisario adjunto de Asuntos Exteriores Krestinsky le escribió informándole que las necesidades del puesto obligaban a poner a su disposición un agregado militar y un ayudante, camuflados bajo la cobertura de vicecónsul y segundo secretario. Ambos dependerían funcionalmente de Gorev en Madrid y tendrían como misión informar sobre temas militares[41].

Convendría mencionar el tercer despliegue diplomático soviético en España. Tiene ciertas peculiaridades que en esta obra sólo pueden mencionarse de pasada. Queden citadas como muestra de que una línea de investigación futura sería deseable, en base a la documentación que pueda conservarse en Moscú. Tal despliegue se hizo de cara al País Vasco, algo más tarde, en circunstancias todavía no desentrañadas. Rosenberg y Antonov-Ovseenko fueron agasajados a los pocos días de llegar a sus destinos. El enviado a Bilbao se comportó con gran reticencia, bien por razones personales o, lo que es más posible, siguiendo instrucciones. Los franceses, muy implantados en la capital vizcaína, no se enteraron al principio de su llegada. Según Egaña, en un libro por lo demás plagado de errores, el que se estableciera una presencia soviética en Bilbao fue fruto de diversos contactos, en los cuales estuvieron mezclados Manuel de Irujo y Juan Astigarrabía, secretario del PCV. A principios de noviembre, el lehendakari José Antonio Aguirre dio a conocer que la embajada soviética había acreditado a Josef Tumanov como consejero.

Se hizo llamar «embajador» y en la prensa de la época a veces aparece con esta designación. Esto llevó a Herbette a contraponer los vocablos rusos «polpred» y «posol» (consejero o asesor diplomático) y a afirmar que este último se utilizaba para designar a un jefe de misión diplomática autónoma, lo cual implicaba, según él, que Moscú reconocía al País Vasco una categoría similar a la de un «Dominion», en el sentido británico[42]. Tumanov no se apresuró a visitar a los cónsules radicados en Bilbao. El francés informó que la representación soviética la componían, además, un agregado (militar, un tal Jansson, según Euzkadi) y un secretario de embajada (un tal Struganoff, a tenor de la misma fuente). No era gran cosa. Por otro lado, el Gobierno vasco se apresuró a ofrecer a Tumanov una de las residencias más apreciadas de la ciudad[43]. Este comportamiento nos hace pensar que Tumanov no era diplomático profesional por lo que nuestra interpretación es que se trataría de un agente del GRU o, más verosímilmente, del INO.

MOVIMIENTOS QUE NO SE DETECTABAN.[44]

Volviendo a Moscú hay que afirmar que la dinámica interna se les escapaba a los diplomáticos occidentales. No es nada de extrañar. Ahora bien, el Gobierno Giral había aprovechado inmediatamente la llegada de Rosenberg para reiterar la necesidad urgente de obtener armamento y ayuda soviéticos (Schauff, p. 206[45]). Por desgracia, la solicitud formal no se ha encontrado hasta el momento. Era, no obstante, la cuarta que hacía en poco más de un mes, tras la efectuada a la embajada de la URSS en París y las gestiones de Fernando de los Ríos y del hijo del propio presidente del Gobierno. Con un representante en Madrid las comunicaciones se facilitarían considerablemente[46]. También se dieron algunos movimientos no evidentes. Para esta obra son de importancia cuatro.

Primer movimiento: Éste lo captaron los servicios de interceptación británicos[47]. Se trata de los telegramas que el secretariado de la Comintern envió a Madrid el 23 y el 24 de julio. El primero se colocaba bajo el lema de la necesidad de preservar y reforzar a toda costa el Frente Popular e inmediatamente planteaba una serie de cuestiones operativas: ¿Cuál era el número de tropas leales al Gobierno? ¿En qué manos se encontraba la mayor parte de la aviación y de la artillería? ¿Había confianza en la flota? ¿Tenía ésta suficiente combustible[48]? ¿Qué se hacía para desmoralizar al enemigo?, etc. La comunicación del 24 contenía instrucciones muy precisas. Divulgadas en sus elementos esenciales por Elorza y Bizcarrondo (pp. 297-298), contenían una prescripción a la que la Unión Soviética se atuvo de forma inalterable:

Hoy, cuando es absolutamente esencial unir a todas las fuerzas de las milicias populares y las de las unidades militares leales a la República para derrotar la rebelión, consideramos muy inadecuado suscitar la cuestión de sustituir al ejército regular por las primeras, particularmente porque en las batallas en curso se forjará un nuevo ejército republicano que, junto a ellas, apoyará al régimen republicano contra los enemigos internos y externos. Siempre que sea posible reclutad a oficiales leales a la República y esforzaos por convencer a las unidades rebeldes a que se pasen al lado del Frente Popular.

Es esencial que el Gobierno declare una amnistía a favor de quienes abandonen las filas de los sublevados y se unan al pueblo[49].

Esta receta respondía a una dinámica concreta: la República se había visto sorprendida por un golpe militar que amenazaba con extenderse. Para cortarlo, era preciso disponer de un aparato militar, más o menos basado en lo que pudiera salvarse del ejército regular. Como ha señalado Alpert (p. 65) eran los comunistas «los que tenían ideas más claras sobre la situación». Pero, en realidad, habría que decir, con Cardona (2006, p. 53), que esto era extrapolable también a los militares de ambos bandos y a la totalidad de las derechas. El resto de las instrucciones muestra las prioridades tal y como se divisaban en Moscú en aquellos primeros días. Ante todo, la necesidad imperiosa de «concentrarse en la tarea más importante del momento, es decir, en la rápida supresión y liquidación definitiva de la rebelión fascista». En definitiva, no a las algaradas revolucionarias. «Evitar cualesquiera actividades que pudieran socavar la unidad del Frente Popular en la lucha contra los rebeldes». La República hubiese hecho bien en no olvidarlo. «Cuidarse de cualquier tendencia a exagerar nuestras propias fuerzas y las del Frente Popular así como subestimar las dificultades y nuevos peligros». «No lanzarse hacia delante, no separarse de las posturas favorables al régimen democrático y no ir más allá de la lucha a favor de una república genuinamente democrática». Por último, «en tanto en cuanto sea posible evitar una participación directa de los comunistas en el Gobierno, no hacerlo ya que así será más fácil mantener la unidad del Frente Popular. La participación sólo en circunstancias absolutamente extraordinarias, caso de ser imprescindible para derrotar la sublevación». El mensaje era, claro está, secreto pero si el Gobierno republicano lo hubiese conocido es posible que no hubiese visto en él nada de objetable. En una situación que amenazaba con convertirse en una guerra, la reacción se atenía a una lógica de guerra. Es algo que no percibieron con tanta rapidez muchos socialistas caballeristas y que tardaron mucho más tiempo en aceptar los anarquistas.

En consonancia con tales instrucciones a primeros de agosto empezó a afluir a la España republicana personal soviético con la idea de obtener informaciones sobre el terreno. Sin ir más lejos, cuando Chubin y Nikonov estaban terminando sus sendos informes, ya el día 7 los agentes de la Comintern en Madrid comunicaron que habían hecho acto de aparición en el cielo español aviones de un tipo diferentes a los habituales, probablemente italianos (TNA: HW 17/27), lo cual no pudo sorprender a los británicos. Simultáneamente se desplazaron numerosos expertos en propaganda mientras las organizaciones de masas y las publicaciones más o menos controladas por los partidos comunistas occidentales acentuaron el significado antifascista de la lucha que se dirimía en suelo español. Todo esto debió de ser del agrado del Gobierno de Madrid. Parecería, en efecto, que el poderoso movimiento comunista internacional basculaba hacia un cierto tipo de apoyo. Las colectas de víveres y medicinas que orquestaron las autoridades soviéticas acentuarían tal percepción. No es, pues, de extrañar que a lo largo del mes de agosto el acosado Gobierno Giral empezase a ver en la Unión Soviética un contrapeso a las limitaciones que iba imponiendo la no intervención, aunque todavía no estuviese declarada formalmente.

Segundo movimiento: De éste sabemos poco. Se trató de una decisión del Politburó el 17 de agosto a tenor de la cual las autoridades soviéticas se declararon dispuestas a aceptar la visita a la URSS de un grupo de cincuenta personas para que entraran en contacto con objetivos y unidades militares. El grupo lo componían oficiales y suboficiales republicanos y excombatientes de la guerra y partiría desde Francia. El Comisariado del Pueblo para la Defensa (NKO) se ocuparía de ellos. La importancia de este movimiento radica en que debía basarse sobre contactos previos en unos momentos en que todavía no había embajada soviética en Madrid. En principio se presentan dos posibilidades: que se hubiesen establecido a través de las respectivas embajadas en París o que se hubieran hecho por medio de los agentes de la Comintern en la capital española[50].

Tercer movimiento: Éste estuvo relacionado con la Comintern y también lo captaron los británicos. El 21 de agosto un mensaje de Moscú a Madrid se hizo eco del envío de expertos militares que debían asesorar al EM, no al PCE. Dos días más tarde la respuesta permite identificar que se trataba de únicamente dos (sic) y que sólo había llegado uno, a quien se había dado la misión de organizar las milicias. No se había pensado en conectarlos con el EM. En el PCE se era consciente de que no se debía duplicar a éste. El día 25 Moscú sugirió el envío de seis instructores aéreos y preguntó a la antena en Madrid a quién deberían adjudicárselos (TNA, HW 17/27). Es evidente que no se trataba de una operación en gran escala y que se estaba llevando a cabo con un cierto desconocimiento de las realidades sobre el terreno. Su importancia radica en que tanto en el PCE como quizá en el Ministerio de la Guerra tales señales debían de robustecer la impresión de que la Unión Soviética empezaba a mover sus peones en un sentido favorable a la República[51]. También es significativa la fecha. Hasta ahora, a tenor de las informaciones de Manfred Stern (Radosh et al., doc. 60) se había pensado que los primeros instructores llegaron a mitad de septiembre[52].

Para entonces la Comintern se había dado cuenta de que sus comunicaciones cifradas eran interceptadas por los británicos. No he logrado localizar documentación que permita averiguar cómo lo hicieron. Lo que sí está claro es que Dimitrov anotó esta información en su diario el 26 de agosto de 1936[53]. Naturalmente hay que pensar que a raíz de ello se modificaría la cifra, aunque también se conservó la anterior para evitar que Londres se diera cuenta de que en Moscú se habían enterado. Esto explica, quizá, que los telegramas de la IC hacia España que se conservan en los archivos británicos vayan perdiendo interés de manera progresiva.

Cuarto movimiento: Fue, quizá, el más significativo. No sólo porque no lo detectaron los británicos sino porque por primera vez salió del marco relativamente estrecho de la Comintern. Es por ello por lo que le dedicamos el epígrafe siguiente.

¿CÓMO AYUDAR EFICAZ Y SUBREPTICIAMENTE A LA REPÚBLICA?

Por los documentos que hemos podido escudriñar, parece evidente que en los primeros días de agosto numerosos funcionarios soviéticos debieron de sudar sobre el tema español. ¿Qué hacer? La respuesta estándar consiste en afirmar que pronto empezaron a fluir hacia España periodistas y propagandistas. La realidad es más compleja. Se había formado un triángulo cuyos vértices radicaban en Madrid, París y Moscú y que englobaba a numerosas personas. Por el lado republicano, la oscuridad documental es completa. Quien pudo saber del problema, lo calló o lo reflejó en comunicaciones muy reservadas que hasta ahora no han aflorado.

Es posible echar alguna luz sobre este puzle gracias a un informe que Krestinsky elevó a Stalin el 9 de agosto[54]. Lo remitió también a tres comisarios que algo tenían que decir (Vorochilov, Kaganovich, Ordjonikidze) así como a Vlas Y. Chubar, a la sazón miembro del Politburó y que se encargaba de los temas de comercio exterior. Este informe permite pensar que entre el NKID y la embajada soviética en París se habían cruzado telegramas de naturaleza operativa sobre cómo responder a las peticiones republicanas[55]. En algún momento alguien, no identificado, había lanzado la idea de que quizá fuese posible adquirir material de guerra en el Reino Unido por cuenta de la República utilizando los servicios de un tercer país. Krestinsky aguardaba informaciones de un momento a otro sobre los procedimientos a seguir para proceder a tales compras. Había gente inteligente como «Aschber[56]» que podría adquirir lo necesario. Obsérvese que la primerísima atención por parte soviética se había dirigido hacia el mercado británico. Es algo que sorprende aunque Moscú probablemente no ignoraba las reticencias que la República despertaba en los medios gubernamentales británicos. Cierto es que en aquellos momentos la maquinaria de Whitehall todavía no se había puesto en acción. En cuanto lo hizo, algunos días más tarde, este tipo de elucubraciones perdió todo su sentido.

Krestinsky planteó la cuestión central. Una vez conocidos los procedimientos habría que decidir si la URSS intervenía subrepticiamente de una manera u otra. En su opinión, no debería atenderse a la petición española de suministros directos soviéticos. Dos razones militaban en contra. Ante todo, en Moscú no se conocía a los intermediarios que pudieran actuar a favor de los republicanos, lo cual, añadamos, hace pensar que la idea que había animado a Giral de que la Unión Soviética pudiera vender armamento estaba pura y simplemente descartada. Tampoco se sabía si se trataría de personas leales y fiables. En estas condiciones, si había que ayudar a los españoles, mejor sería hacerlo por y con medios propios y no confiar en gente que pudieran ser poco menos que contrabandistas profesionales.

Según Krestinsky, habría que seguir más bien otro enfoque: lograr que los españoles se dirigieran a empresas mexicanas o de algún tercer país latinoamericano. En México, ciertamente, el Gobierno era tan radical como el español por lo que no había duda de que le ayudaría (en realidad, recordemos nosotros, empezaba a dar los primeros pasos por esa vía).

La propuesta final fue, en consecuencia, no suministrar a los españoles sino ordenar al camarada Bentsov[57] que entrara en negociaciones con los representantes españoles en la capital francesa para ayudarles, pero sin que participara directamente ninguna instancia soviética. Éste es el origen, hasta ahora desconocido, de la intervención camuflada de agentes soviéticos en el proceso de adquisiciones de armas y sobre el cual Krivitsky montó su propia leyenda. México ya participaba, de motu propio, y los republicanos no tardaron en dirigirse a agentes de otros países latinoamericanos en busca de ayuda en ese mundo opaco y tenebroso del tráfico internacional de armamento.

De todas maneras, la ayuda soviética abordó otros aspectos no menos significativos. Stalin, por ejemplo, seguía siendo consciente de la importancia de los suministros de petróleo. Sin ellos no habría resistencia. Pocos días después de recibir la sugerencia de Krestinsky y antes de marcharse de vacaciones el 14 de agosto a su dacha de Sochi, en el mar Negro, cerca de Georgia, dejó preparado y a punto el proceso que dio comienzo poco después contra sus viejos compañeros Kamenev y Zinoviev (amén de otros catorce bolcheviques a los que se acusaría de las más absurdas complicidades con el trotskismo y el fascismo[58]). El día de su marcha encontró tiempo para hablar con Krestinsky a fin de impulsar el envío de productos petrolíferos a la República. No olvidemos que ésta había sido la primera línea de actuación soviética desde los momentos iniciales. El comisario adjunto replicó inmediatamente. Había transmitido al Comisariado para el Comercio Exterior el contenido de los telegramas recibidos de la embajada en París. El NKVT le prometió inmediatamente hacer todo lo necesario a través del representante de la empresa petrolífera soviética en la capital francesa[59]. Cuando los interrogatorios de los presuntos «trotskistas» estaban a punto de iniciarse, Stalin formalizó por telegrama el 18 de agosto a su brazo derecho, Lazar M. Kaganovich, sus instrucciones sobre lo que habría que hacer de cara a España, tras conocer los preparativos adoptados:

Considero necesario vender inmediatamente petróleo a los españoles en las mejores condiciones posibles y, caso de ser preciso, a un precio de amigos. Si les hicieran falta cereales y alimentos en general también deberíamos vendérselos en condiciones de favor. Dime urgentemente cuánto petróleo ya hemos suministrado. El Comisariado para el Comercio Exterior debe encargarse de ello rápidamente y con exactitud (R. W. Davies et al., p. 327).

Éste es un telegrama publicado hace años pero que, en mi opinión, no ha sido interpretado adecuadamente. Se ha pasado por alto el dato esencial que de él se desprende, inequívocamente, que la operación de venta de combustible derivada de la decisión del mes de julio estaba ya en marcha. Ahora Stalin la acentuaba. Sería deseable conocer la evidencia documental en la que se basó, pero nada de ella ha traslucido hasta ahora, salvo la carta de Krestinsky, y en los informes que hemos examinado del GRU no hay la menor referencia a la situación de combustible[60]. Es una lástima porque, ya lo hemos señalado, Stalin solía adoptar sus decisiones después de pesar los pros y contras cuidadosamente. Como ha indicado alguien que le conoció en la época, Sergo Beria (p. 148), «nunca improvisaba».

La respuesta de la capital soviética no se hizo esperar. Kaganovich[61] y otros prohombres del aparato (entre ellos Ordjonikidze, cuyo nombre volverá a estas páginas) telegrafiaron a Sochi el mismo día: ya se habían vendido 6000 toneladas de combustible y se había ordenado que otro buque tanque se hiciera a la mar en cuanto estuviese cargado. También se habían cursado instrucciones para identificar urgentemente las necesidades españolas de cereales y productos alimenticios.

¿De qué se trataba? Gracias a las investigaciones de Guillem Martínez Molinos cabe profundizar en este tema, hasta ahora desconocido. Uno de los buques de la CAMPSA, el Remedios, había puesto rumbo a la terminal de Constanza, muy solicitada, por donde Rumania exportaba su importante producción de refinados, la segunda en Europa detrás de la soviética. En Constanza le esperaba un cargamento de precisamente 6000 toneladas de gasoil servido por la Concordia, empresa rumana controlada por la Petrofina belga. La partida se encuadraba en el pequeño contrato para el suministro de 12 000 toneladas firmado por CAMPSA con esta última el 17 de junio.

Aquella singladura del Remedios no transcurrió como un viaje de rutina. El 21 de julio la oficina en París de Petrofina envió una carta a CAMPSA en la que confirmó el anunciado arribo del petrolero a Constanza. Lamentó, eso sí, la imposibilidad de cargarlo por no haber recibido los documentos de pago a través del Banco de Bilbao, en París.

Esto era un pálido reflejo de lo que debía de ocurrir en millares de casos en el activo entramado de relaciones comerciales exteriores españolas. Es más, Petrofina se puso en contacto en sucesivas ocasiones con CAMPSA sin recibir respuesta. El Remedios, mientras tanto, seguía amarrado en Rumania porque su capitán se negaba a partir sin carga o medio cargado[62]. Éste fue el barco a través del cual verosímilmente se ejecutó una de las primeras decisiones de Stalin en relación con la guerra civil. Lo que había ocurrido en Madrid es fácilmente imaginable. El golpe de Estado y sus secuelas desbarataron la organización de CAMPSA, diezmaron su consejo de administración y sus cuadros directivos y provocaron la pérdida de una parte significativa de productos, instalaciones y personal que pasaron bajo el control de los sublevados, más o menos de forma parecida a lo que ocurrió con el Banco de España. Los programas de suministro, huelga decirlo, se vieron profundamente alterados. El Gobierno debió moverse con rapidez, aun en circunstancias caóticas, para asegurar los vitales suministros de derivados petrolíferos y el mantenimiento de las reservas estratégicas. Correspondió a Toribio Echevarría asumir los retos.

En tal contexto el Remedios recibió instrucciones de dar por finalizada su larga e inútil espera en Constanza y poner rumbo a Batúm, una de las terminales de carga soviéticas del mar Negro. Innecesario es afirmar que todo ello supuso contactos previos entre Echevarría y las autoridades soviéticas o entre las dos embajadas en París y de la republicana con Madrid de los que, por desgracia, no he encontrado rastro. Al parecer, el petrolero cargó una partida de gasoil y otra de mazut o fuel, combustible utilizado en los buques de la Armada, y zarpó con rumbo a España[63]. El Remedios abrió camino. Otros petroleros, bien de la CAMPSA, soviéticos o fletados en el mercado internacional, le sucederían en la travesía hacia el mar Negro para retirar los productos con los que satisfacer las necesidades vitales de la República.

En la perspectiva en que se sitúa esta obra tanta o mayor importancia que las incidencias petroleras tiene la discusión que sobre el tema español se produjo en una reunión extraordinaria del Politburó del 28 de agosto y de la que por desgracia todavía no se sabe demasiado. Fue en aquel momento, sin embargo, cuando se suscitó por primera vez la posibilidad de ayudar a la España republicana mediante la creación de un cuerpo de voluntarios internacionales[64]. Tal referencia significa, ni más ni menos, que las famosas Brigadas, que la moderna literatura casi unánimemente retrotrae a las reuniones del plenario y del Comité Ejecutivo de la Comintern a mitad de septiembre de 1936, tienen un primer certificado casi de nacimiento, todavía tentativo, que cabe datar de finales de agosto. Es improbable, en efecto, que la discusión del Politburó no tuviera seguimiento alguno. Quede apuntada aquí esta línea de investigación para otros autores[65].

Lo que antecede significa, pues, que durante el mes de agosto, cuando en Moscú se tomaban decisiones de calado potencialmente considerable (establecimiento de la embajada, envío de propagandistas, de observadores, de expertos militares camuflados, etc.), también empezó a pensarse en una intervención más activa, aunque todavía sin participación en gran número de soldados soviéticos.

A defecto de otras fuentes más fidedignas, que sin duda existirán, hay que recurrir a las memorias póstumas de Orlov, cuyo grado de coincidencia con la realidad es en muchos aspectos cruciales totalmente aleatorio, para intuir lo que se estaba preparando. Las fechas, en cualquier caso, encajan. La víspera de la reunión del Politburó, Orlov afirma que se entrevistó con Vorochilov, Uritsky y con el predecesor de éste, Berzin. El comisario de Defensa indicó que la Unión Soviética enviaría a España tanques, aviones, artillería y soldados del RKKA. Lo que le preocupaba es que el material no cayera en manos de los alemanes (Orlov, 2004, p. 212[66]). El EM estaba ya estableciendo planes de contingencia. En el supuesto de que ello fuese cierto, esto no significa que Stalin estuviese ya a punto de dar la luz verde y sin ésta nada era posible. Orlov, según indica (p. 212), acudía a España para ayudar a los republicanos a montar un servicio de inteligencia militar y desarrollar las bases para una guerra de guerrillas. Tal afirmación es sorprendente. Si se trataba de lo primero lo más fácil hubiera sido reforzar los efectivos del GRU. Lo segundo, en agosto/septiembre de 1936, podía ser respuesta a algunas de las afirmaciones contenidas en los informes de Nikonov y Yolk.

Los tampoco siempre fiables recuerdos de Suvoplatov (pp. 44s) permiten, no obstante, horquillar lo que pudiera haber sido la verdadera misión de Orlov: preparar actuaciones contra los comunistas heterodoxos, los trotskistas y la gente que debiera ser «neutralizada», es decir, liquidada. Orlov no era un general de la NKVD (invención que ha engañado a decenas de historiadores) sino un simple comandante (equivalente como mucho a coronel en el RKKA) y, según la misma fuente, su envío a España se debió a una maniobra de su buen amigo Slutsky, el patrón del INO, para alejarle de Moscú con el fin de apagar el escándalo causado por el suicidio, ante la temida Lubyanka, de una joven agente del mismo servicio, amante despechada[67].

En resumen, a lo largo del mes de agosto la actitud de Moscú fue cambiando. Lo hizo lentamente pero el giro auguraba buenas cosas para los dirigentes republicanos. Si comparaban el silencio de un mes antes, que había acompañado a sus deseos de recibir suministros, con lo que podían intuir que empezaba a perfilarse en el horizonte tras el establecimiento de la embajada y los movimientos reseñados era posible pensar que en el lejano país de los soviets comenzaban a calar los acontecimientos de España. Es necesario describir tal evolución en tonos mesurados pero una cosa era la realidad de las relaciones intergubernamentales hispano-soviéticas y otra, muy diferente, la atmósfera de exaltación que reinaba en los círculos de la izquierda española y europea. El lento proceso de maduración de una decisión en Moscú contrasta vivamente con las proclamas ideológicas que emanaban de los medios comunistas españoles y no españoles. La ayuda a una República que ya empezaba a experimentar las heces amargas de la soledad era, para la Unión Soviética, un tema preñado de consecuencias y dificultades. Como había anticipado Berardis a Mussolini, habría de incidir sobre su política exterior y de seguridad y no era fácil discernir cuál sería el resultado.

¿Qué perspectivas se abrían? La evolución de la actitud soviética dependería esencialmente del análisis que hiciese Stalin, conectado por vía telefónica y telegráfica segura con el Kremlin desde su retiro, amén de por un ejército de mensajeros de la NKVD que le surtían con todo tipo de informaciones[68]. Desde el punto de vista del control de las decisiones para Stalin no había, en realidad, mucha diferencia entre continuar en Moscú o «reposarse» en Sochi. Para el historiador, sin embargo, la diferencia es nítida. Desde la suave costa del mar Negro, el todopoderoso dictador soviético, trabajando largas y agotadoras jornadas, daba instrucciones constantes que han quedado reflejadas en documentos cuidadosamente conservados. Gracias a ello han podido reconstruirse muchas decisiones que, de haber sido adoptadas en Moscú, quizá no hubieran dejado tantos reflejos. En Sochi, Stalin iba a tener a España en sus pensamientos con cierta frecuencia y no iba a tardar en dar un empujoncito al deslizamiento que ya estaba produciéndose. Falta hacía. En su ecuación estratégica debía integrar dos factores: lo que ocurriese en España sobre el terreno y cómo evolucionaría la no intervención, partiendo del verosímil supuesto que las potencias fascistas continuarían riéndose de ella.

EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN MILITAR.

El presumible suspiro de alivio de los responsables republicanos al observar que México tal vez no se quedara solo en su apoyo, no pudo ser de larga duración. La situación militar, en efecto, se tornaba lenta pero decisivamente en contra de las autoridades de Madrid. Con grandes dificultades, las desorganizadas fuerzas de soldados, guardias y milicianos habían logrado contener a las columnas de Mola fijándolas en la sierra. Habían puesto en marcha un mecanismo defensivo sumario y absurdo, como reconoció el nuevo agregado militar francés, el teniente coronel Henri Morel. Le llamó la atención, por ejemplo, que por una especie de acuerdo tácito los combates se centraban en torno a las carreteras. No en las montañas, «permeables a una infantería de tipo medio», pero que ni se las defendía ni se las atacaba. Había muy pocas tropas en línea. Un batallón comunista tenía tres cuartas partes de sus efectivos en la retaguardia. Las baterías gubernamentales del 75 y del 105 habían malgastado la mitad de sus proyectiles ajustando el tiro interminablemente. Sólo contaban con un oficial. Había, eso sí, «buena voluntad, buen humor, una amabilidad a toda prueba, pero una falta de experiencia total del combate, incluso entre los pocos profesionales[69]». Éste es un juicio duro que quizá no compartan los historiadores militares españoles pero, en realidad, fuera de los «africanistas» lo cierto es que los cuadros de las desvencijadas fuerzas armadas no habían pasado por muchos conflictos, por no decir ninguno. La guerra sólo se aprende haciéndola.

En el sur y al oeste el panorama que se presentaba era muy diferente. Irradiando desde Sevilla y Huelva, y complementados por los refuerzos que se transbordaban continuamente desde Marruecos, los sublevados constituían una amenaza mortal. Organizados rápidamente en columnas que, como recuerda Cardona (1985, pp. 210s), habían sido la forma de combate en Marruecos y con la que estaban familiarizados hasta la saciedad los militares españoles, emprendieron rumbo al norte. No eran muchas tropas, pero sí experimentadas, sometidas a una disciplina férrea y que revivieron en tierras andaluzas y extremeñas el tipo de campañas coloniales, de baja intensidad material, crueles y rápidas, a que estaban acostumbradas. Uno de los telegramas enviados por Franco a Mola es revelador a tal respecto:

Ayer domingo salió columna Sevilla dirección Badajoz […] Tan pronto como tengamos aviones nuevos en vuelo esperamos destruir o anular escuadra y llevar a cabo acción intensa sobre Madrid. Berlín avisado […] Lo reiteraré […] Estoy en relación íntima Alemania Italia. Hoy ofrecen de Inglaterra, desconozco estado, … aparatos. Éstos entrega pago contado. Hecho pago Londres volarían a ésa. Aquí no nos convienen. Díganme si le interesan y disponen divisas.

Este telegrama del 3 de agosto de 1936 merece un comentario mínimo. Todavía la República no había recibido apoyo material francés y estaba a punto de enfrentarse a la dramática decisión del Consejo de Ministros de dos días más tarde pero ya Franco anunciaba sus planes, que se materializarían en el caso de Madrid antes de que acabara el mes. Se permitía el lujo de asignar aviones a Mola ya que para la campaña no le eran en aquel momento necesarios. Esta valoración la repetiría al día siguiente:

Me dice Gil Robles Lisboa dispone de 8 000 000 pesetas en divisas nuestra disposición. Material que yo adquiero no me apuran pago. Espero poderte prestar muy pronto poderosa ayuda aérea[70].

Las columnas no avanzaron como el cuchillo al rojo se hunde en la proverbial mantequilla, pero también orillaron sin gran dificultad los obstáculos iniciales. En los primeros cuatro días, por ejemplo, cubrieron 120 kilómetros. Tras ellas quedaron regueros de sangre. Se debe a la tenacidad de Espinosa, entre otros autores, la recuperación histórica de la naturaleza prístina de esta campaña, acompañada por oleadas de terror contra las masas campesinas y jornaleras, la intelligentsia liberal y de izquierdas, los cuadros republicanos y los símbolos del Estado que los sublevados estaban dispuestos a liquidar y a consignar al basurero de la historia.

De lo que se trataba, en efecto, era de dar un vuelco que permitiese volver a los tiempos felices anteriores a las malhadadas reformas republicanas. El golpe militar se reveló en Andalucía y en Extremadura en toda su crueldad y en su naturaleza más genuina. Se inició con baños de sangre tan pronto como explotó. Queipo de Llano, en particular, promovió acciones violentísimas. De lo que se trataba, según cita Espinosa (2006, pp. 114s), que ha exhumado la sanguinaria documentación militar de la época, era «lograr no solamente castigo culpables sino ejemplaridad». Ésta requería auténticas pirámides de cadáveres. No se aspiraba sólo a asegurar la victoria en la paz de los cementerios. Graham (2005, p. 32) ha captado de manera precisa el fin último: realizar una auténtica contrarreforma agraria que convirtió tales regiones en los killing fields de la época[71]. No es de extrañar que los autores pro-franquistas, anti-republicanos o simplemente de derechas se hayan centrado en el «terror rojo» (que en la actualidad parece tener buena acogida, como muestran los éxitos editoriales de, entre otros, César Vidal) y hayan olvidado el terror «blanco» y de «fascismo agrario» (por seguir la terminología de Tuñón de Lara), que se decretó desde las alturas del mando. La simbiosis entre la mentalidad africanista y el odio acumulado de los latifundistas generó, como ha señalado Preston, un clima absolutamente letal.