Envíos de divisas a la embajada en París

FUENTE: Servicio de Adquisiciones Especiales[26], AJNP.

Un tenue puente de oro

SI LA EXPERIENCIA de las primeras semanas de conflicto no fue muy positiva para los republicanos en el plano exterior, la que sufrieron en las siguientes en el plano interno no fue mucho mejor. Pronto resultó evidente que lo que había comenzado como una asonada sangrienta no podía contenerse. Las tropas más fogueadas de las fuerzas armadas españolas, el Ejército de África, implantadas rápidamente en el sur dieron comienzo bajo las órdenes de Franco a una vertiginosa marcha ascendente. Dejaron tras de sí un reguero de sangre. La recluta de marroquíes empezó de forma inmediata. En el primer mes y medio se incorporaron casi 10 000 guerreros. La lucha contra el comunismo ateo, el atractivo de las armas y de las compensaciones económicas, la sed de venganza y el hambre empezaron, entre otros factores, a actuar velozmente (El Merroun, pp. 39s y 52). En el plazo de pocas semanas este ejército fortalecido conectó con las columnas de Mola que descendían del norte y selló la frontera con Portugal. La continuidad territorial de una extensa zona sublevada hacía presagiar que el balance se inclinaba peligrosamente en contra de la República. Por lo demás, la aviación desmoronó la resistencia de las desorganizadas milicias. Los pilotos alemanes e italianos no tardaron en sumarse, con entusiasmo, a la tarea.

Negrín recordaría más tarde, en tonos casi épicos, los desafíos y las percepciones gubernamentales:

Hombres patriotas, ciudadanos devotos del orden, de rancio abolengo republicano, que nunca utilizaron ni para trepar en la política ni para beneficiarse de la cosa pública, asumieron las ímprobas tareas del primer período de la guerra. Sortear las gigantescas dificultades de salvar, frente a un enemigo preparado a todo evento y apoyado en fuertes ayudas exteriores, a un Estado al que bruscamente se le robaba su sostén organizado; evitar que en un exceso de natural recelo popular se deformara un sistema indispensable de colaboración ciudadana en un régimen de turbamultas y se instaurara una oclocracia, que hubiera significado inevitable derrota, y lograr prevenirlo sin debilitar por ello el élan del pueblo; iniciar en lo más álgido de la contienda la recuperación de un aparato de Gobierno descoyuntado por el choque de la revuelta fue, todo ello, tarea ciclópea que, con sólo imaginarla, hubiera acobardado ánimos hercúleos, pero que el entonces Gobierno acometió y encaminó con éxito (Álvarez, p. 154).

La última de las medidas que ilustró la estrategia con la que el Gobierno Giral se encaró con la sublevación se adoptó a los dos días de tomar posesión, es decir, el 21 de julio. Se trató de la movilización de las reservas, que se inició cuando Blum se planteaba atender a la petición de armamento.

UN DOGAL INTERNO QUE SE AFLOJA.

Las reservas se encontraban en el Banco de España, sobre todo en su central madrileña. Era entonces una entidad privada, como ocurría en numerosos países. A pesar de todas las acusaciones que la derecha había lanzado contra una República a su entender excesivamente reformista, por no decir cuasi-revolucionaria, no se había producido ningún movimiento significativo a favor de su nacionalización aunque la Comintern había abogado por ella en mayo de 1936 (Elorza/Bizcarrondo, p. 286). Ello diferenciaba la situación española de la británica en la que el banco emisor, epítome del capitalismo más quintaesenciado, se había enfrentado ya con tal riesgo. En marzo de 1926 el Partido Laborista había intentado, vanamente, iniciar un proceso nacionalizador que no dio mucho de sí[1]. El Frente Popular francés, por su parte, modificó los estatutos del Banco de Francia pero la nacionalización propiamente dicha no tuvo lugar hasta enero de 1946.

El Banco de España tenía la forma de una sociedad anónima, con un capital de 177 millones de pesetas. Estaba representado por 354 000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una. Como entidad a la que el Estado había concedido el privilegio de emisión estaba sujeta a control. El Gobierno, por ejemplo, nombraba al gobernador y a los dos subgobernadores. También influía en el Consejo General, baluarte de la oligarquía financiera, compuesto por 21 miembros. De éstos quince eran elegidos por los accionistas, uno por los bancos y banqueros, otro por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y otro por las confederaciones agrícolas. El Gobierno nombraba a tres, a propuesta del ministro de Hacienda, como representantes del interés público.

España disponía en Madrid de cuantiosas reservas movilizables que, según el criterio que se aplique, pueden cifrarse entre 715 y 719 millones de dólares de la época, equivalentes a 635 o 639 toneladas de oro fino y, respectivamente, a 20 415 721 o 20 544 324 onzas troy. El importe en dólares no era una cifra secreta. El 7 de agosto, por ejemplo, The New York Times, lo expresó con exactitud en 718 millones. Los balances del Banco se publicaban normalmente y los círculos financieros internacionales podían seguir las oscilaciones del nivel de reservas. Las que cabía movilizar con facilidad se contabilizaban entonces por un importe de 2188 millones de pesetas oro (aplicando otros criterios, 2198 millones).

Respecto a su composición se sabe que en un 81 por 100 se trataba de monedas extranjeras (entre las cuales sobresalían los dólares —39 por 100—, las libras esterlinas —27 por 100— y los francos franceses —14,7 por 100). Las monedas españolas representaban el 29 por 100 restante. La mayor parte de estas últimas era de 25, 20 y 100 pesetas. En contra de una opinión ampliamente extendida, el oro antiguo constituía una fracción despreciable (0,01 por 100) y el oro en barras era absolutamente insignificante[2].

Había, además, un depósito en Francia, efectuado en la lejana fecha de 1931 para cubrir una operación de crédito, y el Tesoro disponía en el extranjero de algo más (en total el metal no disponible en Madrid ascendía a 204 millones de pesetas oro). Por supuesto, había existencias en las sucursales del Banco en toda la geografía nacional, pero su importe no era muy elevado (según los datos del propio Banco 17,65 millones de pesetas oro[3]). Las detalladas estadísticas del Banco de Pagos Internacionales (BPI) de Basilea muestran que, por magnitud de reservas, España ocupaba el cuarto puesto en el ranking internacional[4].

Eran unas reservas, en todo caso, enormes. Al lector la cifra de 719 millones de dólares de 1936 no le dice nada. Sí le dirá algo su expresión en dólares actuales: una friolera de 9725 millones, cifra superior en algo más de dos mil millones al total de reservas que España tenía a finales de septiembre de 2005 (que ascendía a 7509 millones de dólares, equivalentes a 6236 millones de euros[5]).

La posibilidad legal de la movilización de aquéllas, aparentemente, inmensas reservas estaba establecida en la Ley de Ordenación Bancaria (LOB). A su tenor, el Banco no podía disminuir las existencias en oro sin contar con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. Había, no obstante, una excepción: el Gobierno tenía la facultad de poder acudir a la entidad y solicitarle que vendiese oro con el fin de actuar en el mercado monetario e influir en el tipo de cambio de la peseta. Era una disposición que estaba pensada lógicamente para actuaciones en tiempo de paz y que constituía un dogal para utilizar con fines de política de crecimiento las cuantiosas reservas españolas. La LOB fijaba unos requisitos extremadamente severos que regulaban la cobertura oro de la circulación fiduciaria. Poco antes del golpe, hasta la autorizada voz de un exministro de Hacienda de la Monarquía, Juan Ventosa, cuyo nombre aparecerá más adelante en estas páginas, se había levantado para deplorar la parsimonia con la que el Gobierno había actuado en la materia.

En sonados artículos en España Económica y Financiera (23 de mayo) y ABC (29 de mayo), que fueron cuidadosamente diseccionados por la embajada británica (TNA: FO 371/20565), Ventosa hizo historia de las exportaciones de oro que se habían iniciado en octubre de 1930 y se lamentó de que España viviera aislada en cuanto a un manejo inteligente de las mismas se refería. La situación monetaria externa empezaba a tornarse crítica, afirmaron los diplomáticos británicos, en tanto que Gilligand, representante de la colosal ICI, achacaba a la revaluación de la peseta muchas de las dificultades con que topaba la economía española, que obstaculizaban el proceso de ajuste estimulando las importaciones y desincentivando las exportaciones con lo cual contribuían a la exasperación del clima de confrontación social. Ahora bien, si la ortodoxia económica de los Gobiernos republicanos no dejaba de tener inconvenientes, su reflejo legal era un corsé apretadísimo de cara a las circunstancias absolutamente excepcionales que provocó la sublevación. Si en la época de paz habían obedecido al «pensamiento único» en materia de manejo de las reservas, hubiese sido una estupidez mayúscula respetar la LOB cuando lo que estaba en juego era la supervivencia de la República. Confrontado con la sublevación, y con la necesidad de allegar armas y municiones en el exterior, tampoco preocupó demasiado al Gobierno la estabilidad externa del signo monetario. Lo que se planteó como primerísima y urgente necesidad fue la manera de allegar los medios, financieros entre otros, para aplastar la rebelión. Así, pues, siguiendo el proverbio salus patriae suprema lex, las autoridades orillaron conscientemente la LOB (¡ya era hora!), y pusieron en marcha una mecánica que terminaría equivaliendo, en la práctica, a una nacionalización parcial encubierta del Banco de España. Por supuesto no se ofreció compensación alguna a los accionistas privados. Si muchos españoles derramaban su sangre en defensa de la República, no era necesario hacer proezas ideológicas para pensar que también el oro de las reservas debía prestar su contribución a la causa. Se tratara, legalmente, de la propiedad de los accionistas del Banco de España o no. Por lo demás, como muchos de éstos militaban en la derecha, o pronto hicieron causa común con los sublevados, las lágrimas republicanas no hubiesen sido sino de cocodrilo.

Del lado de los sublevados se volcaron eminentes juristas que se ganaron gran prestigio manejando argumentos con los que rebatir las actuaciones republicanas. El efecto de tales maniobras fue contrario a los fines perseguidos pues atemorizaron a las autoridades de la República que pensaron, no sin razón, que podrían topar con dificultades. Ello las indujo a adoptar medidas que se rodearon del más espeso secreto. ¿Por qué debían exponer a la luz pública los mecanismos de financiación del esfuerzo destinado a aplastar la sublevación? La fórmula para obtener oro estaba perfectamente definida y se había utilizado en numerosas ocasiones previas. No había que inventar nada. Existían autorizaciones previas del Consejo de Ministros del 3 de marzo y 13 de mayo de 1936 para proceder a sendas operaciones de venta, con el fin de intervenir en el mercado de cambios. Las peticiones al consejo habían sido dirigidas por los dos sucesivos ministros de Hacienda de los Gobiernos del Frente Popular, Gabriel Franco y Enrique Ramos.

Es en esta trayectoria en la que, ya el 21 de julio, Ramos acudió de nuevo al Consejo, como se muestra en documento que afortunadamente se ha conservado. A su tenor, el Gobierno autorizó al Banco de España para que vendiese oro por un montante de 25,2 millones de pesetas, valor nominal, para ejercer una acción interventora en el cambio de la peseta[6]. Aunque el texto de las tres autorizaciones era el mismo, en el último caso se trataba de una excusa ya que las circunstancias se habían modificado drásticamente[7]. En esta ocasión se tenía, además, en cuenta una ley del 2 de junio (Gaceta del 4) que permitía al ministro obtener recursos hasta llegar a aquel importe. En el Ministerio de Hacienda no se lanzaron a demasiadas elucubraciones. Los dispositivos existían y había que apoyar las gestiones de los enviados que, en París, tratarían de adquirir suministros y pertrechos a toda prisa. Hubo un texto estándar de las disposiciones, reservadas, a tenor de las cuales terminó desarrollándose la operación. En ellas se observa que pronto se introdujo una fórmula por la que el Gobierno aceptaba la responsabilidad de la operación, que en su día se sometería al Parlamento para su regulación constitucional. Esto era el reconocimiento implícito del contorneamiento de la LOB.

El Banco de España disponía de sendas Agencias en París y Londres. Esta última había intervenido en una operación de depósito de soberanos de oro en mayo de 1936 por importe de 211 600 libras, de las cuales 25 000 se habían entregado a la Société Générale pour Favoriser le Développement du Commerce et de l’Industrie a un precio que entonces se situaba a 139 chelines 11½ peniques por onza troy de oro fino. El Banco de Inglaterra estaba, por lo demás, interesado en adquirir oro que pudiera saldar los déficits acumulados contra España en el comercio bilateral. Ello no obstante, se había visto obligado a desistir de tales intenciones a causa de la negativa de las autoridades españolas y de la actitud poco favorable de la embajada británica en Madrid, que no quería irritarlas inútilmente[8].

COMIENZA LA VENTA DE METAL AMARILLO.

Según la LOB el Banco de España estaba obligado a anticipar al Estado la mitad de la aportación. El 24 de julio el Consejo de la entidad debatió y aceptó la comunicación de Ramos[9]. Inmediatamente se avisó al Banco de Francia de que al día siguiente partiría una primera remesa consistente en 144 000 libras esterlinas en oro[10]. Era la fecha en la que se reunía el Consejo de Ministros francés para debatir la línea a seguir de cara a los acontecimientos de España y que se tradujo, como ya hemos visto, en una primera retracción[11]. El gesto debió de fortalecer la postura de Auriol, pero que los republicanos pudieran pagar al contado los suministros que solicitaban no significaba necesariamente que el Gobierno francés los autorizase.

La República necesitaba con urgencia constituir un stock de divisas en París para satisfacer el importe del material que obtuviera de Francia antes de que aplicara unilateralmente la no intervención. En esta perspectiva, pronto siguieron otros envíos de oro por pequeñas cantidades. La primera venta al Banco de Francia se realizó el 31 de julio. Se cedieron entonces 432 000 libras equivalentes a algo más de 53 millones de francos franceses. Esta suma, y la posibilidad de disponer de más fondos en el futuro, lubrificó las mil y una actuaciones que a partir de agosto se hicieron ante empresas privadas y un sinfín de intermediarios para adquirir material, tanto en Francia como en otros países. En todo momento los posibles vendedores fueron conscientes de que el Gobierno republicano estaba dispuesto a liquidar al contado los suministros que obtuviera. Los pagos en oro que el teniente coronel Riaño ofreció en Berlín no eran una baladronada. Estaban basados en disponibilidades reales, contantes y sonantes, que aumentaban sin cesar.

En efecto, en los días 3, 4, 6, 10 (cuando se firmó el segundo convenio entre el Tesoro y el Banco de España) y 12 de agosto se vendieron otras 856 000 libras esterlinas en oro al Banco de Francia. Su contravalor fue ingresado en el Banco Español en París por un total de casi 106 millones de francos[12]. Éste no era, sin embargo, un buen sistema. La colonia española residente en la capital francesa se había dividido irremediablemente, como otras tantas en el exterior, y la confidencialidad de las transacciones no era fácil de mantener. Si la embajada se había convertido en un colador, era imposible que al banco en París no le aguardase idéntico destino. En Madrid estaba muy viva la deserción de los diplomáticos que, tras torpedear la tramitación de las gestiones de compra de material, acudieron al molinillo mediático y luego se pasaron a los sublevados. Era, pues, imprescindible cambiar el modus operandi.

A partir del 20 de agosto los abonos se tramitaron a través de una cuenta que el Banco de España tenía abierta en el de Francia desde 1931. Así, por lo menos, se resguardaba la operación ante los ojos de los curiosos, de los partidarios de los rebeldes y de los espías. De todas maneras, no todo podía mantenerse en secreto. La embajada norteamericana informó al Departamento de Estado sobre el primer envío, haciéndose eco de las noticias aparecidas en la prensa derechista (FRUS, p. 449). El agregado militar francés en Berlín trasladó a Daladier que la prensa alemana resaltaba los suministros hechos a la República y los nuevos envíos de oro a París (DDF, III, doc. 79). El 13 de agosto llegaron a Roma datos que apuntaban a que habían aterrizado en Le Bourget siete aviones Douglas y que cada uno transportaba un cargamento de 12 a 14 cajas de oro. Roma repercutió la información a su embajada en Londres y los ingleses la descifraron (TNA: HW 12/206, BJ065954).

En realidad, en aquellos tumultuosos primeros días todavía no se había puesto un bozal a las noticias sobre la movilización. El 15 de agosto, la revista madrileña Economía se hizo eco del fortalecimiento del fondo de maniobra que el Tesoro detentaba en el exterior. Se trataba, afirmó, de envíos de pequeña cuantía y que no representaban mucho más de un millón de libras oro (lo cual era correcto). Generaban grandes ventajas ya que del contravalor podría disponerse en el extranjero. La escueta noticia no reflejaba las urgencias existentes. ¿Cómo transferir divisas a los agentes republicanos que empezaban a desparramarse por toda Europa? Las prescripciones de la LOB y el ordenamiento jurídico que hasta entonces habían amparado los pagos en el exterior eran claramente insuficientes. Estaban pensados para transacciones económicas y comerciales normales, no las que hacía imprescindibles la situación de emergencia.

El 30 de agosto, cuando las operaciones militares iban decantándose en un sentido muy contrario al deseado por el Gobierno, se adoptó el primer decreto reservado que permitiría cubrir las ventas de oro al exterior bajo un velo mínimo imprescindible. Podría incluso afirmarse que se adoptó con cierto retraso aunque es preciso tener en cuenta que en el Ministerio de Hacienda, como en tantos otros departamentos, las semanas transcurridas desde el comienzo de la sublevación fueron muy agitadas. Hubo que proceder a innumerables destituciones de cargos de lealtad más bien dudosa y las persecuciones lanzadas contra los enemigos de la República, reales o presuntos, no contribuyeron a calmar los ánimos. El decreto colmó el vacío jurídico[13].

Dado que la República estaba confrontada con una grave rebelión, era deber del Gobierno atender a su aplastamiento. Para ello se precisaba actuar en numerosos campos. En el frente financiero exterior era indispensable poder utilizar fondos. Su situación y disposición debían obedecer a una normativa precisa. Se trataba de una actuación fundamental para el desarrollo y conducción de la lucha a la que la República se veía abocada. En virtud del mismo el ministro de Hacienda quedó autorizado a disponer de los depósitos hechos en el extranjero[14]. ¿Podía publicarse tal disposición en la Gaceta? La pregunta hubiese hecho sonreír en la época. En tiempos de emergencia no siempre es posible aferrarse a la legalidad de los tiempos de paz. La República se esforzó en mantener una ficción legalista en ciertos ámbitos cruciales. Mientras que los rebeldes proclamaron de manera sistemática el estado de guerra, que ponía automáticamente a las autoridades civiles bajo la bota de los soldados, los republicanos lo hicieron sólo parcial y localmente, a pesar de la presión de sus propios mandos militares. Sin duda también querían evitar que desde el exterior reforzara las tentaciones de reconocer a los sublevados la condición de beligerantes. Ello no obstante, en otros ámbitos había que dotarse de una nueva legalidad. En estos cambios muchos de los preceptos no llegaron a aflorar públicamente. En el área financiera la República adoptó una larga serie de disposiciones reservadas. La más importante, a decir verdad la fundamental, no se aprobó, sin embargo, hasta abril de 1938.

Este enfoque puede ser objeto de crítica y ciertamente se criticó en su momento. Es, sin embargo, un tema en el que resulta preciso andar con cuidado. A efectos comparativos no cabe retrotraerse a los ejemplos de la Gran Guerra, ya que en ésta la remodelación del ordenamiento jurídico en los grandes países contendientes se hizo a través de la aprobación de nuevas medidas, generalmente por los parlamentos correspondientes. Mucho más sentido tiene, al menos en la opinión de quien escribe, poner la actuación republicana en relación con el comportamiento de las autoridades de la zona franquista. Y, ¿qué hicieron éstas? Algo no muy diferente. Con independencia de la normativa secreta generada en el curso de la propia guerra, y que aquí no cabe exponer, en cuanto se alzaron con la victoria desgranaron de forma monótona, pero no por ello menos sistemática, una amplia serie de disposiciones con profundas implicaciones políticas y financieras bajo la forma de Leyes Reservadas o de decretos reservados de la Jefatura del Estado. Jamás se dieron a conocer públicamente, ni antes ni después.

El régimen de Franco pasó a la historia sin que nadie, que yo sepa, los glosara. Sin duda estaban sometidos a derecho en términos de la legalidad vigente, dado que al Jefe del Estado le correspondía la prerrogativa de dictar normas generales con fuerza de ley, uno de los criterios a los que cabe acudir para caracterizar a su régimen como, ni más ni menos, dictadura[15]. Pero este tipo de actuaciones no se circunscribió ni a la postguerra ni a los años tormentosos del segundo conflicto mundial. Antes al contrario, continuó hasta fecha muy tardía. El último ejemplo que ha llegado a mi conocimiento data, nada menos, que del 1 de febrero de 1957 (¡), es decir casi veinte años más tarde después de terminada la guerra. Probablemente existan incluso casos posteriores que otros investigadores documentarán.

LOS REPUBLICANOS SON UNOS TRAIDORES EXECRABLES.

Si el Gobierno se fijó de manera inmediata en el oro, también lo hicieron los sublevados. La diferencia es que el primero podía movilizarlo, los segundos no. En la zona que éstos controlaban disponían, sin embargo, de funcionarios de Hacienda y del Banco de España que les asesorasen. El propio subgobernador primero, Pedro Pan, figuraba entre ellos. Fue cesado el 4 de agosto. Desde entonces se preocupó, entre otros menesteres, de que los directores de las Agencias del Banco en París y Londres siguieran sus instrucciones[16]. Otros expertos a los que el conflicto cogió en territorio republicano gravitaron hacia las filas rebeldes. El tenue puente de oro tendido hacia Francia no podía quedar oculto, ni en España ni en París, y no lo quedó. La reacción atravesó dos fases, una privada y otra pública, durísima.

La privada data del 7 de agosto de 1936. En la Agencia del Banco de España en París se reunieron el conde de Limpias y su hijo, cajero de la entidad, y los Sres. Díaz Merry y Erviti, funcionarios. Todos ellos se dieron por enterados de una carta del general Cabanellas del 3 de agosto al gobernador del Banco de Francia. El exembajador de la Monarquía, José Quiñones de León, quien vivía en el hotel Meurice, no precisamente una chabola, había establecido las conexiones oportunas. La carta no era un dechado de sabiduría jurídica. Recordaba que la Junta de Defensa Nacional (JDN) se había hecho cargo de todos los poderes del Estado. En consecuencia, el depósito de oro que existía en el Banco de Francia a nombre del de España «pertenece a esta Junta». Al igual que los demás depósitos, cuentas de moneda, billetes, valores o efectos. Es decir, confrontada con un conflicto ya desatado, la JDN no tenía el menor inconveniente en presentarse como «propietaria[17]».

La fase pública se inició con un decreto de la JDN del 14 de agosto. No dejaba títere con cabeza. Se negaba toda validez a los actos republicanos, se impugnaba la legitimidad de las autoridades, se calificaba su comportamiento de delictuoso y se abrían las puertas del castigo a todos, españoles y no españoles, que en ello se vieran involucrados, acusados de traición. Se aplicarían penas severísimas (que en el lenguaje escasamente codificado de los militares no requerían de mayor explicación) a quienes intervinieran en aquellas operaciones así como a todos los que realizaran actos similares desde el propio sector privado. Los rebeldes querían el oro para sí o, como insinuaban, para ponerlo al servicio de la nación. A la dura advertencia pública le habían precedido desde los primeros momentos gestiones más discretas pero de significación transparente. Así, por ejemplo, el 3 de agosto el general Cabanellas había enviado a Quiñones de León una carta para el gobernador del Banco de Francia en la que se solicitaba perentoriamente que pusiera «a disposición de esta Junta como única representación legítima de España, todas cuantas cantidades existan a nombre del Banco de España en esa capital». Es evidente que la Junta deslegitimaba al Gobierno de Madrid y se autoproclamaba como la única representante de España ante el mundo exterior. Es improbable que Cabanellas pensara que su gesto fuera a tener el menor éxito pero, indudablemente, sentaba las bases de una acción sostenida que debió de encolerizar a los dirigentes republicanos.

Cinco días más tarde un telegrama dirigido al Gobierno francés marcó las grandes líneas de la postura de los sublevados. Su texto era de una gran dureza y ya mencionaba las exportaciones de oro que habían comenzado quince días antes (Viñas, 1976, pp. 107 y ss).

Establecía una contraposición entre la paz mirífica protegida por las bayonetas en una amplísima zona de la geografía española y una anarquía «roja», comunistoide y sovietista muy adecuada para alentar la contrapropaganda. La venta (o, en los términos utilizados, el saqueo o el robo) del oro revelaba con toda nitidez la naturaleza perversa del régimen contra el cual el Ejército se había levantado en armas. La argumentación, esgrimida en fecha tan temprana, sigue resonando en una cierta sub literatura en el momento de escribir estas líneas.

Los partidarios de los sublevados camuflados en la zona republicana ya habían hallado medios para hacerles llegar noticia de lo que estaba ocurriendo. Es verosímil que se encontraran en las filas de los funcionarios del Ministerio de Hacienda o del propio Banco porque, en realidad, el trasiego de informaciones hacia la autodenominada zona nacional continuaría durante toda la guerra. Como incipiente botón de muestra puede citarse la noticia transmitida el 7 de agosto en la que se señalaba que «el Douglas que lleva el oro entre Madrid y París sale a las 10, se eleva a 4000 metros y no lleva ametralladoras» (ibid.). Aun así, no le pasó nada. No hay constancia alguna de que ninguno de los transportes que aseguraban el tenue puente de oro tendido entre las dos capitales sufriera un derribo.

A la par se olvidaba que los sublevados, con escasos recursos financieros a su disposición, entreveían líneas de actuación que, en sustancia, no eran muy diferentes. El 3 de agosto se había presentado un plan al general Mola para «facilitar la movilización de recursos financieros en el extranjero» y para crear «una base de crédito en Londres». Se preveía la incautación del metal amarillo, de los billetes de banco y de los cheques en divisas en las provincias ocupadas («liberadas»), su transporte a Lisboa, su depósito en un banco portugués y su ulterior remisión al Kleinwort Sons Co. londinense, ligado al financiero Juan March. En la misma fecha la JDN acordó la pignoración en Portugal de treinta millones de pesetas en billetes y para que negociara, como pudiese, las mejores condiciones de crédito. Sin oro, había que apañarse de otra manera. La necesidad de recurrir al extranjero era muy similar (Viñas, 1979, pp. 42s).

El 11 de agosto Mola comunicó a Franco que «el subdirector del Banco de España, Pan, nos dijo que si no entrábamos en Madrid antes de fin de mes nuestra situación en el orden económico podría llegar a ser gravísima. El papel se agota rápidamente y más ahora que tenemos que depositar 30 millones en billetes para que Portugal nos abra un crédito de 400 000 libras esterlinas para ciertos pagos apremiantes»(Franco Salgado-Araujo, 1977, p. 349[18]). Más fácil era actuar en el terreno declarativo y de las relaciones públicas para acosar, advertir y sentar posiciones. Inmediatamente después, el general Cabanellas se dirigió al Quai d’Orsay sin escatimar halagos:

Es público y notorio, lo ha dicho con detalle la prensa de París, que aterrizaron en territorio francés, especialmente en Le Bourget, aviones procedentes de Madrid cargados de lingotes de oro producto del saqueo del Banco de España. La Junta de Defensa Nacional de Burgos expresa su confianza en que el Gobierno de la República Francesa hará, si no los hubiere ya hecho, los debidos esclarecimientos encaminados a averiguar el destino de ese oro y procederá a retener tan precioso cargamento conservándolo bajo custodia en tanto duran las circunstancias actuales de España[19]…

Los franceses se hicieron los sordos. Quiñones de León multiplicaría gestiones y contactos, aprovechando sus excelentes relaciones con los medios conservadores. Tampoco sirvió de nada. Ello no hizo sino confirmar a los sublevados la parcialidad en su contra de la actitud del Gobierno de París. No se equivocaban. Desde el primer momento las autoridades francesas habían examinado las dos posibilidades alternativas de suministrar material bélico procedente de los arsenales o de los stocks de la industria privada. La no intervención las había descartado finalmente. Ahora bien, había otra que no caía bajo la mecánica de la retracción del apoyo. Se podía adquirir oro español a cambio de moneda nacional (francos) o de divisas extranjeras (generalmente libras y dólares) con lo cual también se ayudaba a la República. Gracias a la conjunción de intereses entre vendedores y compradores el Gobierno francés podía cuadrar el círculo. Por un lado apoyaba el esfuerzo de guerra republicano y, al tiempo, ampliaba las reservas metálicas propias. No era mucho, pero algo más que nada.

En definitiva, el tenue puente de oro tendido entre Madrid y París permitía a los dirigentes gubernamentales franceses dar una de cal y otra de arena[20]. Incluso quizá confiasen en que los republicanos les estuvieran agradecidos. Es curioso, en cualquier caso, que entre las memorias que han dejado muchos de los protagonistas sobre los tejemanejes de aquellos días el oro español apenas si aflore. No lo menciona Moch, por ejemplo. Como secretario general del Gobierno representó a Blum en el selecto grupo de altos funcionarios que se preocuparon de aprovechar todos los intersticios de la no intervención para ayudar a la República. En él se reunían personas de gran confianza que trabajaban con Auriol o con Cot. Entre ellos, por ejemplo, figuraba el después famoso Jean Moulin, héroe de la resistencia francesa contra los nazis en la segunda guerra mundial.

LAS PRIMERAS DIFICULTADES BANCARIAS.

Inasequibles al desaliento, los sublevados persistieron en sus advertencias, ataques e incluso amenazas. El 24 de agosto se dirigieron al Banco de Francia y al de Inglaterra, al Midland Bank, a las Agencias del Banco de España en París y Londres, al Banco Internacional de Pagos de Basilea, al Banco Español en París, a la Banque de Paris et des Pays Bas, a Luis Dreyfus et Cie y a Morgan and Co. de París. Era una muestra de los principales establecimientos bancarios con que habían trabajado las autoridades españolas durante los años de paz. Esta vez los rebeldes levantaban la voz:

Consejo Banco de España, constituido Burgos, y formado por auténticos consejeros residentes territorio sometido jurisdicción Junta Defensa Nacional, formula enérgica protesta contra salidas oro propiedad Banco, decretadas Gobierno Madrid, vulnerando abiertamente vigente Ley Ordenación Bancaria… (No existe) posibilidad cohonestar estas salidas con ningún otro precepto legal, ya que no tiene finalidad interventora cambio internacional ni de regulación mercado monetario. Siendo, por tanto, en definitiva, manifiesto despojo que en lo porvenir dificultaría insuperablemente solución problemas financieros carácter internacional que tanto influyen mantenimiento estrechas relaciones todos los países; debiendo, finalmente, advertir que nos reservamos el ejercicio en su día de cuantas acciones correspondan en derecho[21].

En dicho telegrama se destacaban ya todos los argumentos legales que el bando franquista nunca abandonó. Existe una línea directa entre estos argumentos de 1936 y los que resonarán, en el silencio de las cancillerías, hasta por lo menos 1955. Las acciones emprendidas desde Burgos eran comprensibles. En qué medida se apoyaban en derecho internacional no era evidente. Ahora bien, tiñeron de dudas las acciones financieras republicanas en el exterior y tuvieron efectos sobre algunas transacciones urgentes que necesitaban efectuar las autoridades madrileñas. Se trata de un tema escasamente estudiado. Aun así es posible dar algún botón de muestra hasta ahora no alumbrado en la literatura.

En el período en que se desarrollaban tales actuaciones de la Junta de Defensa Nacional, el director del Barclays Bank de París se presentó a la embajada británica el 24 de agosto para dar cuenta de las perplejidades que le inspiraban dos operaciones. Cinco días antes, el Chase Bank había transferido, siguiendo instrucciones del embajador Álvaro de Albornoz, la suma de 200 000 libras esterlinas a la cuenta de un cliente del Barclays. Este cliente había dado órdenes inmediatamente para que se hicieran diversos pagos a bancos en Ginebra, Hamburgo (sic) y Estocolmo. El banco sueco se puso en contacto con el Barclays para informarle que se trataba de una operación de venta de armas y que, en consecuencia, no podría llevar a cabo el pago solicitado (y ello a pesar de que el Comité de No Intervención todavía no había dado comienzo a sus actividades). El cliente en cuestión pidió que lo hicieran sin que mediasen los oportunos documentos acreditativos pero los de Estocolmo continuaron negándose. A raíz de ello el innominado cliente solicitó al Barclays que hicieran la transferencia a otro establecimiento bancario, lo cual se efectuó.

El director informó que el mismo 24 de agosto, cuando se entrevistó con los diplomáticos británicos, otro viejo cliente había enviado un contrato con la legación mexicana por un importe que podría alcanzar la suma de cien millones de francos a fin de adquirir material de guerra para el país azteca. La idea estribaba, según comunicó el cliente, en adquirir ametralladoras por intermedio de Vickers. También añadió que el embajador español le suministraría fondos para comprar alimentos. Naturalmente, el director del Barclays pensó que se trataba de un pretexto transparente. Acudía a la embajada ya que no deseaba condonar operaciones que pudieran ser contrarias a la política del Gobierno británico. También había pensado en contactar al Ministerio francés de Finanzas para ver qué opinión le merecía la transacción.

Al día siguiente regresó. Su adjunto se había entrevistado, acompañado del cliente en cuestión, con el jefe de gabinete de Vincent Auriol. Éste le había dicho que la transacción era correcta y que en el caso de que suscitara críticas el Barclays siempre podría contar con su ayuda. Para la embajada la situación era clara. Si el cliente hubiese afirmado que el destino del armamento era España, el Barclays podría verse acusado de complicidad («of being accessory before the fact») a la hora de vulnerar una disposición del Reino Unido. Sería preciso evacuar consultas con Londres. El director relató entonces que los dos clientes del banco habían anunciado la recepción inmediata de 223 000 libras esterlinas. Tales sumas las suministraban bancos a cambio de oro que, para él, era indudablemente de origen español.

El tema se discutió en el Foreign Office y en los Ministerios de la Guerra, Tesoro y Comercio. La transacción sueca se había efectuado y el comentario que suscitó era que, evidentemente, resultaba difícil controlar los pagos internacionales. El segundo caso despertó mucho más interés, pero tampoco parecía vulnerar ninguna disposición legal (TNA: FO 371/20573). Salvo información complementaria, todo debió de terminar en un retraso de las transacciones, no en su obstaculización que es lo que ocurrió pocas semanas después.

Algo más tarde, el 25 de agosto, un nuevo decreto de la JDN declaró nulas todas las operaciones que se hubieran celebrado o fuesen a celebrarse y amenazó con duras consecuencias.

La estrategia estaba clara. Se trataba tanto de quebrar el tenue puente de oro tendido entre Madrid y París como de yugular sus efectos. Primero, advirtiendo al Gobierno francés para que no adquiriese oro. Segundo, informando a los bancos que realizasen las transacciones ordenadas por los agentes y diplomáticos republicanos que se exponían a las correspondientes consecuencias. Si bien la documentación consultada para el mes de agosto de 1936 no permite identificar grandes efectos, no es inverosímil que el ejemplo del Barclays se repitiera en otros casos. Aun cuando la consecuencia sólo fuera un retraso, ya ello sería importante porque, como resultado de la no intervención avant la lettre practicada por Francia y el Reino Unido, los agentes republicanos tuvieron que introducirse de golpe y cabeza en el mundo de los traficantes de armas en el que la rápida disponibilidad de fondos podía ser determinante para concluir negocios o arruinar otros.

LOS REPUBLICANOS SE ADENTRAN EN UN MUNDO OSCURO.

En el desarrollo de las primeras actividades de adquisición de armamento en el extranjero, los agentes republicanos se enfrentaron a un panorama que era, simultáneamente, simple y complejo. Simple porque con la movilización del oro podían disponer de divisas en cantidades significativas. Complejo porque esta disponibilidad era condición necesaria, no suficiente, para obtener material de guerra. Quedaba el mundo de la realidad, el de los traficantes de armas, el de los aventureros de toda laya, alumbrado por Howson. Los recuerdos de quien llegó a ser uno de los más eminentes cardiólogos en el exilio, Rafael Méndez, aluden (p. 65) a las avalanchas:

Durante los dos días que estuve en París con lo del tetraetilo de plomo se comentaba en la embajada española que se presentaban toda clase de personas ofreciendo ventas de armas. Era un negocio socorrido en el que intervenían algunas personas serias, pero en su gran mayoría aventureros.

En este mundo no todos sabían cómo manejarse. Howson (p. 45) recoge, por ejemplo, el caso de Fernando de los Ríos, socialista ejemplar y lo menos radical que uno pueda imaginarse. Se sentía horrorizado ante la compra de bombas de aviación de cien kilos, que le parecían ingenios diabólicos de muerte y destrucción. Con bombas de quince, afirmó, la República podría apañarse. Ovalle alertó a Prieto y a las organizaciones del Frente Popular del desbarajuste que se había creado en París. Dijo que se había hecho eco de una oferta a su entender razonable pero que De los Ríos no había mostrado el menor interés. Repitió la misma cosa en otras ocasiones hasta que, en presencia de Echevarría, De los Ríos le conminó a que en el futuro se dirigiera al embajador y no a él. Estas incidencias no fueron las únicas. Probablemente exasperado, De los Ríos llamó por fin a una persona a la que Ovalle debía explicar sus gestiones. Éste se rebeló porque no quería ponerlas al descubierto ante un extranjero. Se trataba de un rumano naturalizado francés, evidentemente el Marcovici mencionado en el capítulo precedente. En el curso de la conversación, que debió de ser un tanto tensa, solía asentir a lo que decía De los Ríos con un «¡Verdad, jefe!», y preguntó a Ovalle qué importancia tenía si caía San Sebastián. Éste comprendió que le habían concedido el monopolio de las compras que se realizasen.

Fue una idea desdichada, cuyo progenitor es hoy difícil de determinar con absoluta precisión. En algún sitio se lee que su origen se encuentra en el embajador Álvaro de Albornoz pero tampoco cabe descartar que De los Ríos tuviera que ver con la misma. El hecho es que el 8 de agosto aquél firmó un contrato con la Société Européenne d’Études et d’Entreprises con objeto de adquirir armas y otras mercancías a través de la misma. Dicho contrato otorgaba nada menos que una exclusiva: el Gobierno republicano no podría operar sino por conducto de la empresa a la cual se le reconocía una comisión del 7,5 por 100 sobre el importe de las compras que por ella se tramitaran[22]. Tal actuación traducía, probablemente, premuras, desesperación y, en último término, incompetencia[23]. Es improbable que se firmara sin el respaldo de Madrid. Howson (p. 117) indica que ni Giral ni Barcia hablaron del caso a otros ministros, pero que sí lo conocían. En principio, era una medida un tanto absurda: ni el embajador ni el Gobierno podían otorgar un monopolio de tal tipo que convertía a la antedicha sociedad en suministradora exclusiva del Estado español[24]. Es más, para dar ese paso trascendental no existía la menor base jurídica. El destacado jurista Angel Ossorio y Gallardo, embajador en Bruselas, se pronunció en su contra, al igual que su no menos distinguido colega de profesión Felipe Sánchez Román.

Los documentos conservados por el posterior embajador en París, Marcelino Pascua, muestran que la empresa no presentó justificación alguna sobre compras por importe de 100 millones de francos, que retuvo otros 64 millones por comisiones sobre operaciones en las que ni siquiera había intervenido y que reclamaba 28 millones más. Fue, pues, una aventura desastrosa. No sería la única. Ovalle fue cáustico en su informe a Prieto y se despachó a gusto contra todos. Sarcásticamente recogió que algunos de los improvisados compradores veían en Marcovici poco menos que al salvador de España pero que vendedores de mayor credibilidad divisaban en él a un auténtico gángster. Ovalle hizo sugerencias concretas y envió copia de su informe no sólo al PSOE sino también al PCE, a IR y a UR. Clamaba por la denuncia del contrato con la Société, destituir a los responsables del mismo, centralizar las compras y depurar al personal de la embajada y del consulado[25].

En realidad, el desbarajuste que se había producido en el país tenía su reflejo en el plano exterior y no era fácil remediarlo. El Banco de España y el Centro Oficial de Contratación de Moneda (COCM), por ejemplo, mantenían contabilidades en orden y ajustadas a las reglas en cuanto a los envíos de divisas se refiere. Otra cosa era su aplicación. Para ilustrar este último aspecto cabe recurrir a un largo informe sobre el denominado Servicio de Adquisiciones Especiales (SAE) fechado el 10 de diciembre de 1936 y que se encuentra en el archivo Negrín de París. En tal documento se diferencian dos etapas, con la primera dividida en dos subperíodos, a saber, del 27 de julio al 24 de agosto y desde esta última fecha hasta el 16 de septiembre.

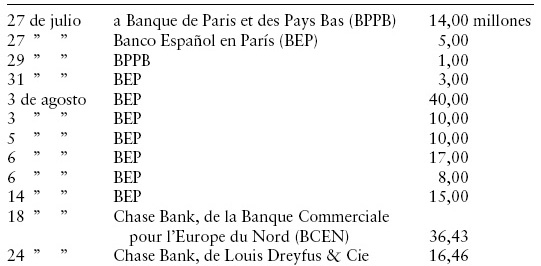

En el primer subperíodo el COCM transfirió a la embajada republicana casi 176 millones de francos a ritmo bastante rápido, como se muestra en el cuadro IV-1:

En el segundo subperíodo el remitente único fue ya el Banco de España y los envíos se hicieron exclusivamente al Chase Bank, al siguiente ritmo: 24 de agosto, 34 millones; 31 de agosto, 40; 7 de septiembre, 35, 15 y 25; 14 de septiembre, 70, y 16 de septiembre, 20 millones[27]. A partir del 24 de agosto, los datos conservados en el archivo Negrín de París, pueden casarse con las estadísticas del Banco de Francia, según se registraron las cesiones de oro en sus asientos contables[28].

Estos datos precisan y complementan los que ya se conocen (Viñas, 1976, pp. 94 y 98). Los destinatarios eran el embajador de España (Álvaro de Albornoz para las transferencias del 31 de agosto y las de septiembre; en el caso de las del 14 y 16, indistintamente con Alejandro Otero) y el cónsul general, Antonio Cruz Marín (para la del 24 de agosto). Obsérvese que, quizá para evitar las filtraciones que hemos apuntado, las transferencias al BEP no tardaron en detenerse. Por último no cabe ocultar la importancia de la aparición por primera vez, el 18 de agosto, de la BCEN, banco soviético con sede en París. Quizá ello tuviera que ver con el pago de los suministros de combustible que se habían decidido en Moscú y que en ese mismo día reiteraría Stalin, como veremos en el próximo capítulo. Por el momento, no cabe sino consignar esta aparición porque la BCEN llegará a ser la protagonista indiscutida de gran parte de la historia que se analiza en esta trilogía[29].

¿Quiénes eran los oferentes? Otero precisaría que se trataba de armeros, fabricantes, intermediarios, ladrones y espías. No se sabía «dónde termina el entusiasmo, la ayuda, y dónde comienza el lucro, el afán de comisión».

¿Y CÓMO SE APAÑABAN LOS SUBLEVADOS?

En el plano teórico, los rebeldes no hubieran debido tener demasiadas posibilidades, pero la realidad se encargó de mostrar que su situación era, en realidad, esperanzadora si no bastante cómoda. Los resultados que obtuvieron fueron, con el tiempo, excepcionalmente ventajosos. Es obvio que ello no dependía de la clarividencia del general Franco ni del genio de sus asesores. Tampoco del recurso a fórmulas poco menos que milagrosas o en las que no hubieran fácilmente recabado. Éstas se iniciaron con la movilización de los recursos en joyas, dinero y valores que desembocaron en lo que más tarde se denominó la «Suscripción Nacional». Comenzó por una proclama emitida por Franco en fecha tan temprana como el 5 de agosto en la que ya se afirmaba la necesidad de recaudar también oro y metales preciosos «para restaurar el encaje del Banco de España, robado miserablemente por las hordas comunistas y restaurar la Economía nacional». Con los recursos allegados se trató de adquirir inmediatamente aviación. Se sabe que los generados en Zaragoza y Teruel, por ejemplo, se encaminarían a la compra de nueve Heinkel 51, completamente nuevos y pertrechados, por el precio total de 765 000 marcos[30].

Ahora bien, nada de ello impidió tener que recurrir al crédito abierto por las potencias fascistas si bien éstas, en ocasiones, solicitaron entregas de ciertas cantidades en oro y divisas. En el caso de Italia, ello no fue desconocido de los británicos. Hacia mitad de agosto, por ejemplo, se sabía en Londres que los italianos exigían pagos en Mallorca. Una vez que se efectuaron, los sublevados lo comunicaron gracias a la Marina italiana (a través del destructor Maestrale) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Roma al eterno conspirador anti-republicano Pedro Sainz Rodríguez, para que pusiera en marcha los suministros (TNA: HW 12/206, BJ066008ss). Más tarde, el informe de uno de los agentes de los rebeldes, por desgracia no identificado pero que sin duda era de alto nivel, ofrece una luz vívida sobre los trapicheos que iban montándose. En Roma se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, conde Galeazzo Ciano, quien le deparó una acogida extremadamente cordial. Según le dijo, el material enviado hasta el momento consistía en 12 aparatos Savoia, 12 Fiat de caza enviados a Melilla, otros 9 que estaban a punto de llegar a Galicia, 5 carros de asalto, municiones, gasolina, etc. Había otros 9 Savoia a punto de partir, ya pintados con marcas españolas[31]. Ciano se mostró dispuesto a atender la petición de Franco de aparatos de bombardeo ligero y de acompañamiento. También enviaría tripulaciones. Se ampararía con cobertura aérea la operación contra Mallorca, isla por la que los italianos sentían un gran interés y desde la cual podrían realizarse, como así fue, incursiones aéreas contra las costas catalanas y levantinas.

El emisario franquista planteó la cuestión del pago. Hizo notar «el sacrificio inmenso» que representaba, dada la carencia de divisas. Ciano le interrumpió, extrañado, y preguntó a su jefe de gabinete «¿Qué es eso de dinero? ¿Qué dinero se ha pedido?». La respuesta fue que se había solicitado un depósito de cinco millones y medio de liras. El ministro afirmó contundente: «Pas un seul mot de plus sur des questions d’argent. Après la victoire on en parlera, pas maintenant[32]».

Ello no obstante, no todos los italianos se mostraron tan generosos como Ciano. Una misión en la que figuraba Sainz Rodríguez había llevado a Roma la friolera de 250 kilos de oro (equivalentes a 3,5 millones de liras) que se añadieron a otros 5,5 millones remitidos a través de Francia e Inglaterra (equivalentes a 7 millones de francos) y que también fueron a parar a manos italianas. Es un ejemplo de las decenas de transacciones financieras que, sin duda, alimentaron o estimularon el flujo de aprovisionamientos exteriores a favor de los rebeldes. De vez en cuando surgen, incluso, atisbos de las actuaciones de personajes muy conocidos como March (el gran enemigo de la República). Había hecho propuestas de conjunto que no habían sido aceptadas por lo que se esforzaría por allegar oro, valores y metálico en Italia y Mallorca. El agente le instó a que «pusiera su crédito al servicio de la Patria» y que se acercase de nuevo a la Junta de Defensa Nacional «en forma que parezca menos comercial[33]».

El problema esencial estribaba en incitar a las potencias fascistas a que no cesaran sus suministros de material bélico. Para lograrlo lo primero que se hizo fue confiscar productos que se les remitieron en la medida en que eran de interés de cara a su esfuerzo bélico. Particularmente importante fue este enfoque con el Tercer Reich, que desde fecha temprana planteó la cuestión de las compensaciones. La economía alemana funcionaba en clave autárquica, se preparaba para la guerra y no era cuestión de enviar material a España sin ninguna contrapartida.

Como la necesidad obligaba, la JDN no retrocedió ante la necesidad de dictar disposiciones para asegurarse el control de tales productos. El decreto número 70 del 27 de agosto contraponía los grandes objetivos del movimiento militar (atajar la anarquía y prevenir el establecimiento de un régimen soviético, cuya primera medida sería la supresión de la propiedad privada) y la indispensabilidad de productos esenciales para las exigencias militares (que por lo demás no se identificaban). Dos días más tarde, Franco quedó autorizado a confiscar piritas de las minas de Río Tinto, una de las empresas de propiedad británica cuyos manejos habían concitado la reprobación de las derechas y de las izquierdas en la época de paz.

Mientras los agentes de los sublevados pululaban por Roma, el Tercer Reich envió una segunda expedición que salió de Hamburgo el 13 de agosto en el vapor Kamerun, cargado de combustible (probablemente tetraetilado), cuya carencia se había hecho sentir agudamente. Al día siguiente partió el Wigbert con 372 toneladas de bombas y municiones, dos Junkers 52 y media docena de Heinkel 51. Simultáneamente el general alemán a cargo de la ayuda se entrevistó con Franco, quien le solicitó 20 aviones. El 18 de agosto se cursaron las oportunas órdenes para 20 Heinkel 46 (que llegaron a Lisboa el 31) y se decidió suministrar sólo a Franco. Es evidente que el hecho de que fuese el único en recibir apoyo alemán e italiano no debió de perjudicar a su imagen entre los altos mandos de la sublevación. El mismo día en que la Alemania nazi se adhirió a la no intervención, el 24 de agosto, Hitler decretó que el apoyo a Franco debía intensificarse en la medida de lo posible. La primera expedición con destino al territorio controlado por Mola tuvo lugar el 26, a través del Girgenti, que transportó 8000 fusiles, 8 millones de balas y 10 000 granadas de mano. Evidentemente, la ayuda se prestaba sin solución de continuidad, con independencia de cuáles pudieran haber sido los cálculos iniciales. Una vez hecha la apuesta, y constatada la retracción de las potencias democráticas, ¿por qué no continuar?

Otra operación vital no se desarrolló bajo el signo fascista sino con un contenido típicamente norteamericano. Estribó en la posibilidad de obtener suministros petrolíferos de la Texaco en volumen significativo y en condiciones crediticias muy favorables. El furibundo anticomunista y de tendencia filonazi, Torkild Rieber, de origen noruego, presidente del consejo de administración, dio el primer paso. Se le atribuye la expresión del «don’t worry about payments» («no se preocupen del pago») aunque, según Martínez Molinos, debe relativizarse porque hasta que los bancos no garantizaron adecuadamente los pagos la Texaco no sirvió un solo kilogramo. También es verdad que concedió un crédito perpetuo de 90 días pero, pasados éstos, la ejecución del compromiso era inevitable. De todas maneras puso su inmensa flota a la disposición de Franco, casi graciosamente, mientras que la República sudó sangre para conseguir fletes. Un falangista de primera hora, José Antonio Álvarez Alonso, empleado de CAMPSA, cuidó con mimo los contactos operativos necesarios que terminaron convirtiéndose en un puntal para la economía de guerra del bando franquista.

Nunca fue posible obviar la necesidad de obtener divisas libres. Para ello los sublevados recurrieron también a ciertos medios internacionales. Ni tantos como en la época señaló la propaganda de izquierdas ni tan pocos. El mismo día de la Victoria, el 1 de abril de 1939, Franco encontró tiempo, por ejemplo, para firmar una Ley Reservada de la Jefatura del Estado en la que se identificaban los préstamos obtenidos durante el conflicto. Las cantidades que de ellos se hubieran dispuesto se considerarían, a todos los efectos, como deudas oficiales del Estado Español. En el primer año de guerra, el más complicado para los sublevados a efectos financieros, se habían obtenido tres. El primero lo concedió la Sociedad General de Comercio, Industria y Transportes de Lisboa[34]. Como única garantía contaba con billetes del Banco de España. Lo otorgó en fecha muy temprana, el 11 de agosto, precisamente en el período que examinamos en este capítulo. Ascendía a 13,5 millones de pesetas y llegó hasta un total de 175 000 libras (no las 400 000 a las que aludió Franco Salgado-Araujo). Aunque era por un año, se renovó múltiples veces y devengaba unos intereses del 5,5 por 100. Poco después de cerrado el crédito, el embajador español en Lisboa, Claudio Sánchez Albornoz, a pesar de encontrarse en una situación casi imposible, se enteró de algunos detalles de los que inmediatamente dio cuenta a López Oliván en Londres. Según le dijeron en la operación estaban involucrados Gil Robles y un hombre de negocios portugués (TNA: HW 12/206, BJ065915).

Lisboa era, claro está, un centro de intriga en el que los sublevados se desenvolvían a sus anchas. Los observadores franceses informaban del apoyo que les prestaban las autoridades portuguesas y los británicos lo interceptaban igualmente. Gracias a ello se supo en Londres, si es que no lo sabían antes, del viaje de Sanjurjo a Berlín antes del golpe militar (ibid., BJ065766s).

El segundo crédito fue de un millón de dólares. Franco lo obtuvo el 22 de octubre de 1936, por un año, prorrogado en varias ocasiones[35]. También se aumentó en 200 000 dólares más. Lo concedió la Compañía General de Tabacos de Filipinas, sin intereses, a través del banco parisino «Movellán y Compañía». La suma se ingresó en el Westminster Bank de Londres, en una cuenta denominada «A. O. Tinckler». A esta transacción aludiremos posteriormente. El tercer crédito data del 6 de abril de 1937. Lo otorgó el banco londinense Kleinwort & Sons en el que March estaba involucrado. Lo fue por seis meses, prorrogables, al 4 por 100 y por un total de 500 000 libras, que unos meses más tarde se aumentó hasta llegar a 800 000. El Kleinwort trabajaba con empresas alemanas (hay restos de sus operaciones con éstas en los archivos nacionales británicos). Atravesó por numerosas peripecias y sigue estando presente, de una u otra forma, en la City londinense.

De esta somera reseña (que cabría ampliar para recoger otros tantos créditos posteriores) se derivan tres conclusiones: la primera es que, como no podía ser menos, los sublevados recurrieron al crédito[36], al igual que hizo más tarde la República. En su caso, sin embargo, no había otra alternativa. En segundo lugar, tal apelación es algo que los sublevados mantuvieron en el secreto más estricto. La Ley Reservada de la Jefatura del Estado no se dio a conocer hasta 1979. Los historiadores pro-franquistas no tienen demasiada base para criticar el secretismo con el que la República abordó estos temas. Por último, las deudas se convalidaron como obligaciones del Estado español, como sin duda hubiese tenido que hacer el Gobierno de Madrid/Barcelona en el improbable supuesto de que hubiese logrado salir victorioso en la contienda.

Así, pues, republicanos y rebeldes se apañaron como pudieron. Los primeros tenían muchos más recursos financieros, pero no les ayudaba casi nadie con armas y municiones. Tampoco disponían de crédito diplomático o político externo, al menos no de cara a los Gobiernos que decidían. Las finanzas de los segundos eran precarias, pero Hitler y Mussolini, Mussolini y Hitler tendieron sobre ellos sus manos protectoras. Al Banco de Inglaterra se le informó (ABI: OV 61/2) hacia mediados de septiembre que si los sublevados hubiesen dispuesto de la cuarta parte de los recursos financieros del Gobierno, la lucha se hubiera terminado mucho antes.

Dicho lo que antecede parece difícil no pensar que ya en el verano de 1936 la dinámica política externa se inclinaba decididamente contra la República. ¿Había alternativas al dogal impuesto por Francia y el Reino Unido, aparte de la modesta ayuda mexicana? Sí, las había. Estaban ligadas, esencialmente, a la actitud de la Unión Soviética, aunque hubiese hecho oídos sordos a las desesperadas peticiones que le habían cursado Giral y su hijo, por no mencionar las invocaciones efectuadas por Fernando de los Ríos, dispuesto a desplazarse en cualquier momento a Moscú. Poco a poco, en un proceso de deslizamiento hasta ahora poco analizado documentalmente en la literatura, la locomotora soviética se puso en marcha. Abordaremos cómo lo hizo en el siguiente capítulo.