LOS INICIOS DE LA GUERRA FRÍA

En la década de 1950, dio comienzo un período de la historia en el que el orden político mundial parecía girar en torno a unos pilares cada vez más fijos e inamovibles, independientemente de lo que sucediera en el mundo. Un cuarto de siglo después, las transformaciones empezaron a acelerarse, hasta alcanzar su clímax en la década de 1980. En la década siguiente, todo lo que había constituido un hito durante más de treinta años había desaparecido (en algunos casos, de un día para otro) o estaba siendo cuestionado. Ahora bien, antes habían transcurrido treinta años de un duro y prolongado antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, un conflicto que eclipsó prácticamente cualquier otro aspecto de la vida internacional, ensombreció la mayor parte del planeta y provocó delitos, corrupción y sufrimiento. La guerra fría no fue ni de lejos la única fuerza que conformó la historia durante esos años (puede que ni siquiera fuera la más importante), pero no cabe duda de que fue uno de sus protagonistas.

Los primeros enfrentamientos serios se produjeron en Europa, donde la fase inicial de la historia de la posguerra fue breve y se podría decir que terminó cuando los comunistas tomaron el poder en Checoslovaquia. Por aquel entonces, la recuperación económica del continente apenas había comenzado, pero se podían albergar esperanzas sobre otros problemas más antiguos. La vieja amenaza alemana había desaparecido y su otrora gran poder ya no suponía ningún riesgo. En cambio, los que la habían combatido tenían que hacer frente ahora al vacío de poder en el centro de Europa. En el este, los cambios de fronteras, las limpiezas étnicas y las atrocidades de la guerra habían dejado a Polonia y a Checoslovaquia sin los conflictos a raíz de la heterogeneidad étnica que habían tenido antes de 1939. Sin embargo, Europa estaba por entonces dividida de otra forma y como nunca lo había estado antes, y la máxima expresión de esa división era el antagonismo soviético-estadounidense mundial, cuyo origen exacto ha sido, y aún podría seguir siendo, objeto de gran debate. Después de todo, aquello era en cierto sentido una manifestación tardía y espectacular de la ruptura de la historia ideológica y diplomática que se había producido en 1917. Desde el principio, la Rusia comunista abordó los asuntos internacionales de una manera muy peculiar y conflictiva. Para ellos, la diplomacia no era solo una forma cómoda de hacer negocios, sino un arma para el avance de la revolución. Pero tampoco eso habría importado tanto si la historia no hubiera alumbrado en 1945 una nueva potencia mundial, la tan esperada Rusia moderna, mucho mejor posicionada que cualquier imperio zarista para moverse a su gusto en el este de Europa y para desplegar sus ambiciones en otras partes del mundo. La diplomacia soviética tras el ascenso de Stalin al poder reflejó a menudo ambiciones históricas, y el interés nacional ruso, conformado por la geografía y la historia, se revelaría inseparable de la lucha ideológica. Los comunistas y sus simpatizantes de todo el mundo creían que debían salvaguardar a la Unión Soviética como defensora de la clase trabajadora internacional y, por supuesto (decían los más creyentes), como guardián del destino de toda la humanidad. Independientemente de cómo lo calificaran en la práctica, cuando los bolcheviques afirmaban que su objetivo era derrocar las sociedades no comunistas, lo decían en serio, al menos a largo plazo. Tras 1945 surgieron otros estados comunistas cuyos dirigentes se avenían a ello, al menos de palabra, y el resultado fue una Europa, y un mundo, cada vez más divididos en dos bandos.

En 1948, Hungría, Rumanía, Polonia y Checoslovaquia ya no tenían en sus gobiernos a ningún miembro que no fuera comunista, y el de Bulgaria estaba dominado por los comunistas. Llegó entonces el Plan Marshall y, pisándole los talones, lo que se revelaría como la primera batalla de la guerra fría: la batalla sobre el destino de Berlín. Fue decisiva, porque en cierta forma señaló un momento en que Estados Unidos estuvo dispuesto a luchar en Europa. No parece que los rusos hubieran previsto esta posibilidad, por mucho que la hubieran provocado al querer impedir la resurrección de una Alemania reunificada y económicamente potente que hubiera quedado fuera de su control. Aquello chocaba con el interés de las potencias occidentales, que querían reanimar la economía alemana, como mínimo en las zonas por ellos ocupadas, y hacerlo antes de que se definiera la forma política que iba a tener el país, en el convencimiento de que era vital para la recuperación de toda Europa occidental.

En 1948, sin el acuerdo soviético, las potencias occidentales introdujeron una reforma monetaria en sus respectivos territorios. Tuvo un efecto galvanizador e impulsó el proceso de recuperación económica en Alemania Occidental. Asociada al Plan Marshall y disponible solo en los países de ocupación occidental (gracias a las decisiones soviéticas), esta reforma, más que ningún otro acontecimiento, dividió Alemania en dos. Dado que la recuperación de la mitad oriental no se podía integrar en la de Europa occidental, de ahí podía surgir una Alemania Occidental revitilizada. Que las potencias occidentales continuaran en el negocio de enderezar sus zonas tenía sin duda sentido económico, pero eso iba a dejar definitivamente a Alemania Oriental al otro lado del telón de acero. Además, la reforma monetaria también dividió Berlín y dejó a los comunistas sin la oportunidad de organizar un golpe popular en la ciudad, pese al aislamiento de esta dentro de la zona de ocupación soviética.

La respuesta soviética fue cortar las comunicaciones entre las zonas alemanas bajo ocupación occidental y Berlín. Independientemente de las razones originales, el conflicto se fue agravando. Antes de esta crisis, algunas autoridades occidentales ya habían temido un posible intento de separar Berlín Oriental de las tres zonas occidentales; la palabra bloqueo ya se había utilizado, y ahora las acciones soviéticas se interpretaron en este sentido. Las autoridades soviéticas no cuestionaban el derecho de los aliados occidentales a acceder a sus tropas y a sus sectores de Berlín, pero interrumpieron el tráfico que garantizaba el abastecimiento de los berlineses de esos sectores. Como solución, los británicos y los estadounidenses organizaron un puente aéreo a la ciudad. Los rusos querían demostrar a los habitantes de Berlín Occidental que las potencias occidentales no podían quedarse allí si ellos no querían; de esta forma esperaban eliminar el obstáculo que suponía para su control de la ciudad la presencia de autoridades municipales electas no comunistas. Había comenzado un tour de force. Las potencias occidentales, a pesar de lo caro que les salía ese envío de alimentos, combustible y medicinas para la supervivencia de Berlín Occidental, anunciaron que estaban dispuestas a mantenerlo de forma indefinida (es decir, que solo los detendrían por la fuerza). Los bombarderos estratégicos estadounidenses volvieron a ocupar sus bases inglesas de la guerra. Ningún bando quería luchar, pero cualquier esperanza de cooperación en torno a Alemania a partir de los acuerdos de la guerra se había desvanecido.

El bloqueo duró más de un año, y superarlo fue toda una hazaña logística. Durante gran parte de ese tiempo, más de mil aviones al día suministraban una media de 5.000 toneladas diarias solo de carbón. Sin embargo, su verdadera importancia era política; ni el suministro aliado se interrumpió ni los habitantes de Berlín Occidental se sintieron intimidados. Las autoridades soviéticas, por su parte, compensaron la derrota partiendo deliberadamente la ciudad por la mitad e impidiendo al alcalde el acceso a su despacho. Mientras, las potencias occidentales habían firmado un tratado que establecía una nueva alianza, el primer producto de la guerra fría que trascendió de Europa. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) nació en abril de 1949, pocas semanas antes de que un acuerdo pusiera fin al bloqueo. Entre sus miembros estaban Estados Unidos y Canadá, junto con la mayoría de los estados europeos occidentales (los únicos que no se unieron fueron Irlanda, Suecia, Suiza, Portugal y España). Era una organización explícitamente defensiva que ofrecía defensa mutua en caso de ataque a cualquiera de los miembros, y era, por lo tanto, otra ruptura de las tradiciones aislacionistas, ahora ya casi desaparecidas de la política exterior estadounidense. En mayo nació un Estado nuevo, la República Federal de Alemania, de las tres zonas de ocupación aliada, y en octubre se creó en el este la República Democrática Alemana (RDA). A partir de ese momento hubo dos Alemanias, y la guerra fría se desarrollaría en torno al telón de acero que las separaba y no, como Churchill había sugerido en 1946, más al este, desde Trieste hasta Stettin. Con todo, también terminó una etapa especialmente peligrosa para Europa.

Enseguida se vio que la guerra fría, al igual que había dividido Europa, también podía acabar dividiendo el mundo en dos mitades. En 1945, Corea había sido objeto de una partición siguiendo el paralelo 38; el norte industrial fue ocupado por los rusos y el sur agrícola, por los estadounidenses. El problema de la reunificación se llevó ante las Naciones Unidas, y la organización, tras fracasar en su intento de que hubiera elecciones en todo el país, reconoció un gobierno establecido en el sur como el único legítimo de la República de Corea. Para entonces, sin embargo, la zona soviética ya había instalado un gobierno que reivindicaba su soberanía sobre todo el país. Los ejércitos de Rusia y de Estados Unidos se retiraron, pero el de Corea del Norte invadió el sur en junio de 1950, con el conocimiento previo y la aprobación de Stalin. Dos días después, el presidente Truman envió tropas a luchar contra Corea del Norte, en representación de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad había votado a favor de hacer frente a la agresión, y los rusos no pudieron vetar la acción de las Naciones Unidas porque en esos momentos estaban boicoteando al Consejo.

La mayor parte de las tropas de las Naciones Unidas en Corea procedían de Estados Unidos, pero pronto se sumaron contingentes de otros países. A los pocos meses se habían adentrado bastante al norte del paralelo 38. Parecía que Corea del Norte iba a caer, pero, cuando los combates se acercaron a la frontera de Manchuria, intervinieron las tropas comunistas chinas. De pronto, el conflicto podía adquirir una escala mucho mayor. China era el segundo Estado comunista más grande del mundo y el mayor en términos de población, y lo respaldaba la URSS; en aquella época, se podía caminar (al menos en teoría) de Erfurt a Shanghai sin dejar de pisar territorio comunista. Surgió la amenaza de un conflicto directo, posiblemente con armas nucleares, entre Estados Unidos y China.

Truman tuvo la prudencia de advertir que Estados Unidos no debía involucrarse en una guerra de mayor alcance en el continente asiático. Los combates que se libraron tras aquella decisión demostraron que, si bien los chinos podían mantener a los norcoreanos sobre el terreno, no podían derrotar a Corea del Sur contra la voluntad de Estados Unidos. Se empezó a negociar un armisticio. La nueva administración estadounidense, que llegó al poder en 1953, era republicana e inequívocamente anticomunista, pero sabía que su predecesor había demostrado con creces su voluntad y capacidad de defender a una Corea del Sur independiente, y pensaba que el centro de la guerra fría estaba en Europa más que en Asia. Así pues, en julio de 1953 se firmó un armisticio. Desde entonces, todos los esfuerzos para convertirlo en una paz oficial han fracasado y, casi cincuenta años después, el potencial de conflicto entre las dos Coreas seguía siendo alto. Sin embargo, tanto en el Lejano Oriente como en Europa, los estadounidenses habían ganado las primeras batallas de la guerra fría; batallas que en el caso de Corea habían sido reales, puesto que se calcula que la guerra costó tres millones de vidas, la mayoría de ellas de civiles coreanos.

Stalin había muerto poco antes del armisticio. Era muy difícil adivinar las implicaciones de aquella defunción. Con el paso del tiempo se vería que tal vez hubo una solución de continuidad de la política soviética, pero en aquellos momentos no era evidente. El nuevo presidente estadounidense, Eisenhower, seguía desconfiando de las intenciones rusas, y a mediados de la década de 1950 la guerra fría estaba en su punto álgido. Poco después de la muerte de Stalin, sus sucesores revelaron que ellos también tenían el arma nuclear perfeccionada conocida como la «bomba de hidrógeno». Era el último legado de Stalin, que garantizaba (por si acaso alguien lo dudaba) el estatus de la URSS en el mundo de la posguerra. Stalin había llevado las políticas represivas de Lenin a sus conclusiones lógicas, pero había hecho mucho más que su antecesor. Había reconstruido la mayor parte del imperio zarista y había dado a Rusia la fuerza para superar (por poco, y con ayuda de poderosos aliados) su prueba más dura. Lo que no está claro es si esto solo se habría podido conseguir a ese precio o si lo valía, a menos (como bien pudiera pensarse) que haberse librado de la derrota y de la dominación alemana fuera una justificación suficiente. La Unión Soviética era una gran potencia, pero no cabe duda de que uno de los elementos que la formaban, Rusia, también habría podido resucitar sin el comunismo. Sin embargo, en 1945 sus pueblos solo habían visto recompensado su sufrimiento con apenas una garantía de fuerza internacional. La vida del país en la posguerra fue más dura que nunca; el consumo seguiría siendo frenado durante años, y la propaganda a la que los ciudadanos soviéticos estaban sometidos y las brutalidades del sistema político no hicieron sino endurecerse tras la guerra.

La división de Europa, otro de los legados de Stalin, quedó más evidente que nunca tras su muerte. En 1953, la mitad occidental había sido reconstruida considerablemente gracias al apoyo económico de Estados Unidos, y ya corría con gran parte de sus gastos de defensa. La RFA y la RDA se fueron separando cada vez más. En días consecutivos de marzo de 1954, los rusos anunciaron que Alemania Oriental ya tenía plena soberanía y el presidente de Alemania Occidental firmó la enmienda constitucional que autorizaba el rearme del país. En 1955, Alemania Occidental ingresó en la OTAN, y la respuesta soviética fue el Pacto de Varsovia, una alianza de los países satélites de la URSS. El futuro de Berlín seguía siendo incierto, pero era evidente que las potencias de la OTAN lucharían para oponerse a cualquier cambio de su estatus que no fuera fruto de un acuerdo. En el este, la RDA decidió resolver diferencias con sus antiguos enemigos; la línea de los ríos Oder y Neisse sería la frontera con Polonia. El sueño de Hitler de hacer realidad la Gran Alemania de los nacionalistas decimonónicos había acabado en la supresión de la Alemania de Bismarck. La Prusia histórica estaba ahora bajo el gobierno de los comunistas revolucionarios, y la nueva Alemania Occidental tenía una estructura federal, de sentimientos antimilitaristas y dominada por políticos católicos y socialdemócratas, a los que Bismarck habría considerado «enemigos del Reich». De esta forma, y sin un tratado de paz, se había resuelto el problema de cómo frenar el poder alemán que en dos ocasiones había devastado Europa con la guerra. En 1955 también llegó la definición final de las fronteras terrestres entre los bloques europeos cuando Austria resurgió como un Estado independiente y los ejércitos de ocupación aliados se retiraron, como también se retiraron de Trieste las últimas tropas estadounidenses y británicas, tras un acuerdo que establecía allí la frontera entre Italia y Yugoslavia.

Tras la instauración del comunismo en China, apareció otra división en el mundo, entre lo que podríamos llamar la economía capitalista y la economía planificada (o supuestamente planificada). Las relaciones comerciales entre la Rusia soviética y otros países se habían visto obstaculizadas por la política desde los días de la Revolución de Octubre. En el gran desbaratamiento del comercio mundial tras 1931, las economías capitalistas cayeron en la recesión y buscaron la salvación en la protección (o incluso la autarquía). Sin embargo, después de 1945 todas las anteriores divisiones del mercado mundial se vieron superadas; en adelante, fueron dos formas de organizar la distribución de recursos las que empezaron a dividir cada vez más el mundo desarrollado primero, y otras áreas como el este asiático después. El factor determinante del sistema capitalista era el mercado, si bien era un mercado que quedaba muy alejado del que había previsto la vieja ideología liberal del comercio libre y era en muchos sentidos imperfecto, porque toleraba un grado considerable de intervención a través de organismos y acuerdos internacionales. En el grupo de naciones bajo control comunista (y algunas otras), el factor económico decisivo iba a ser la autoridad política. El comercio entre ambos sistemas continuó, pero de forma muy anquilosada.

Ninguno de los sistemas se mantuvo inalterable y, conforme pasaron los años, los contactos entre ellos se multiplicaron. Aun así, durante mucho tiempo representaron para el mundo dos modelos diferentes de crecimiento económico. La competencia entre ellos se veía exacerbada por la política de la guerra fría y, de hecho, contribuía a difundir sus antagonismos. Sin embargo, la situación no podía durar mucho. En poco tiempo, uno de los sistemas estuvo mucho menos completamente dominado por Estados Unidos y el otro, algo menos completamente dominado por la Unión Soviética de lo que lo estaban en 1950. Ambos compartieron (aunque en distinto grado) un crecimiento económico continuo en las décadas de 1950 y 1960, pero, en cuanto las economías de mercado se aceleraron, sus caminos empezaron a divergir. Con todo, la distinción entre los dos sistemas económicos siguió siendo un componente esencial de la historia económica mundial desde 1945 hasta la década de 1980.

LA REVOLUCIÓN ASIÁTICA

La entrada de China en el mundo de lo que se llamaban «sistemas económicos socialistas» fue vista al principio casi solo en términos de guerra fría, y como un cambio en la balanza estratégica. Sin embargo, a la muerte de Stalin ya había muchas otras señales de que se había cumplido la profecía realizada por el estadista sudafricano Jan Smuts más de veinticinco años antes, cuando afirmó que «el escenario había pasado de Europa al Lejano Oriente y al Pacífico». Aunque Alemania seguía siendo el centro de la estrategia de la guerra fría, Corea era una prueba clara de que el centro de gravedad de la historia mundial volvía a desplazarse, esta vez de Europa a Oriente.

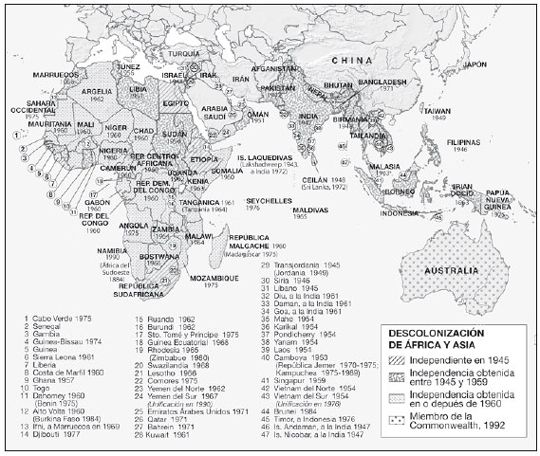

Al desmoronamiento del poder europeo en Asia le siguieron más cambios a medida que los nuevos estados asiáticos descubrían cuáles eran sus intereses y su poder (o su falta de él). En muchos casos, la forma y la unidad que les habían dado sus anteriores patrones no sobrevivieron mucho tiempo a los imperios. En 1947, el subcontinente indio dio la espalda a menos de un siglo de cohesión política, y, a partir de 1950, Malasia e Indochina empezaron a experimentar cambios importantes y no siempre cómodos en sus estructuras gubernamentales. Algunos países nuevos sufrían tensiones internas. En Indonesia, las grandes comunidades chinas tenían un peso y un poder económico desproporcionados, y cualquier cosa que sucediera en la nueva China podía alterarlas. Además, dejando aparte sus circunstancias políticas concretas, todos estos países tenían poblaciones en rápido crecimiento y sufrían retraso económico. Por eso, para muchos asiáticos el final oficial de la dominación europea parecía un momento histórico menos crucial de lo que se consideraba en el pasado. Los mayores cambios estaban por venir.

El control de Europa sobre los destinos de estos pueblos había sido en la mayoría de los casos irregular. Pese a que los europeos habían influido en el destino y en las vidas de millones de asiáticos durante siglos, su cultura apenas había conquistado el corazón y la mente de unos pocos, incluso entre las élites dominantes. En Asia, la civilización europea tuvo que hacer frente a tradiciones mucho más arraigadas y poderosas que en ninguna otra región del mundo. Las culturas asiáticas no fueron barridas (porque no se dejaron) como las de la América precolombina. Como en el mundo de Oriente Próximo, tanto los esfuerzos directos de los europeos como la difusión indirecta de su cultura a través de la modernización autoimpuesta encontraron obstáculos enormes. Los niveles más profundos de pensamiento y de conducta solían permanecer inalterables incluso en aquellos que se consideraban más emancipados de su pasado; entre las familias cultas hindúes todavía se elaboran horóscopos para los nacimientos y para los matrimonios concertados, y los marxistas chinos recurrían a un inexpugnable sentido de superioridad moral basado en las más antiguas actitudes chinas hacia el mundo no chino.

Para entender mejor el papel que Asia ha desempeñado en la historia más reciente del mundo, conviene dividir la civilización asiática en dos zonas que, desde hace siglos, se mantienen claramente diferenciadas. La primera es una esfera asiática occidental limitada por las cordilleras del norte de la India, el territorio montañoso de Birmania y de Tailandia, y el enorme archipiélago cuyo principal componente es Indonesia. El centro de esta zona es el océano Índico y su historia está marcada por tres influencias culturales principales: la civilización hindú, que se extendió desde la India hacia el sudeste, el islam (que también atravesó la India hacia el este) y la impronta europea que dejaron primero el comercio y los misioneros cristianos, y después, durante un período mucho más breve, la dominación política. La otra esfera es el este asiático, y está dominada por China. Esto se debe en gran medida al simple dato geográfico del enorme tamaño del país, pero también han intervenido factores como su gran población, a veces las migraciones de su pueblo y, de forma más indirecta y variable, la influencia cultural de China en la periferia oriental asiática, sobre todo en Japón, Corea e Indochina. En esta zona, la dominación política directa de Asia por parte de Europa nunca ha tenido el significado, la extensión ni la duración que tuvo en Asia occidental.

En los turbulentos años que siguieron a 1945, era fácil perder de vista estas diferencias tan importantes y muchos otros detalles históricos. En las dos zonas había países que parecían seguir el mismo camino de fuerte rechazo a Occidente, si bien su jerga nacionalista y democrática era occidental, y se dirigían al resto del mundo en términos muy familiares. En pocos años, la India absorbió tanto los estados principescos que habían sobrevivido al Raj británico como los enclaves franceses y portugueses que quedaban en el subcontinente, en nombre de un virulento nacionalismo que tenía poco que ver con la tradición autóctona. Pronto, las fuerzas de seguridad indias empezaron a reprimir con energía cualquier amenaza de separatismo o de autonomía regional dentro de la nueva república, algo que no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta que la independencia india fue, por el lado indio, la obra de una élite con formación occidental que había importado de Occidente sus ideas sobre la constitución de la nación, la igualdad y la libertad, aunque al principio solo había buscado la igualdad y la asociación con el Raj. Una amenaza a la posición de esa élite después de 1947 se podía entender más fácilmente (y sinceramente) como una amenaza a una nacionalidad india que, de hecho, aún tenía que ser creada.

Todo esto lo potenciaba el hecho de que los gobernantes de la India independiente habían heredado muchas de las aspiraciones e instituciones del Raj británico. Estructuras ministeriales, convenciones constitucionales, división de poderes entre las autoridades centrales y las provinciales... Se había asimilado todo el aparato de la seguridad y el orden públicos, y, bajo la insignia republicana, seguía funcionando en gran parte como antes de 1947. La ideología explícita y dominante del gobierno era un socialismo moderado y burocrático al estilo británico del momento, no muy alejado en espíritu del «despotismo ilustrado y de obras públicas por delegación» del Raj de los últimos años. Una de las realidades que tenían que afrontar los gobernantes indios era la gran renuencia conservadora que había entre los notables locales que controlaban los votos a modificar los privilegios tradicionales a cualquier nivel por debajo del de los antiguos príncipes. Sin embargo, la India tenía problemas mayúsculos por resolver: el crecimiento de la población, el retraso económico, la pobreza (la renta per cápita anual media de los indios era en 1950 de 55 dólares), el analfabetismo, la división social, tribal y religiosa, y las grandes expectativas sobre lo que aportaría la independencia. Estaba claro que era necesario un gran cambio.

La nueva Constitución de 1950 no hizo nada para cambiar estas realidades, aunque algunas de ellas no empezaron a resultar determinantes hasta al menos la segunda década de la nueva existencia de la India. Aún hoy, gran parte de la vida en la India rural sigue siendo tal y como era en el pasado (cuando la guerra, los desastres naturales y el bandidaje de los poderosos lo permitían). Esto se traduce en una enorme pobreza para algunos. En 1960, más de un tercio de los pobres rurales seguían viviendo con menos de un dólar a la semana (y, al mismo tiempo, la mitad de la población urbana no ganaba lo suficiente para mantener la ingesta mínima diaria de calorías). El progreso económico fue engullido por el crecimiento de la población. En esas circunstancias, no es de extrañar que los gobernantes de la India incorporasen a la constitución unas disposiciones sobre los poderes extraordinarios más drásticas que las de ningún virrey británico, que incluían la detención preventiva y la suspensión de derechos individuales, por no hablar de la suspensión de los gobiernos de los estados y su sumisión al control de la Unión bajo lo que se llamaba la «Regla presidencial».

Las debilidades y el malestar de la nueva nación no ayudaron mucho cuando la India se enfrentó con la vecina Pakistán por el control de Cachemira, donde un príncipe hindú gobernaba a una mayoría de ciudadanos musulmanes. Los enfrentamientos empezaron ya en 1947, cuando los musulmanes intentaron provocar la unión con Pakistán; el maharajá pidió la ayuda de la India y se incorporó a la República India. Para complicar aún más las cosas, los portavoces musulmanes de Cachemira también estaban divididos. La India se negó a celebrar el plebiscito que recomendaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dos tercios de Cachemira se quedaron en manos indias como una herida abierta en las relaciones entre la India y Pakistán. Los enfrentamientos cesaron en 1949, pero se reanudaron en 1965-1966 y en 1969-1970. Para entonces, la cuestión se había complicado aún más por los conflictos de atribuciones en torno al uso de las aguas del Indo. En 1971 hubo más enfrentamientos armados entre los dos estados cuando Pakistán Oriental, una región musulmana pero de habla bengalí, se separó para formar un nuevo Estado, Bangladesh, bajo los auspicios de la India (demostrando así que el islam por sí solo no era suficiente para constituir un Estado viable). El nuevo país tuvo que hacer frente muy pronto a problemas económicos incluso peores que los de la India y Pakistán.

En estos trances tan turbulentos, los líderes indios demostraron tener grandes ambiciones (que en alguna ocasión les llevaron a querer incluso reunificar el subcontinente) y a veces un desdén flagrante hacia otros pueblos (como los naga). La irritación que provocaban las aspiraciones indias se complicaba aún más con la guerra fría. El primer ministro indio, Pandit Nehru, se había apresurado a declarar que la India no se alinearía en ningún bando. En la década de 1950, esto significaba que el país mantenía mejores relaciones con la URSS y con la China comunista que con Estados Unidos. Sin duda a Nehru le encantaba encontrar la ocasión de criticar las actuaciones estadounidenses, porque ello le ayudaba a reforzar ante ciertos simpatizantes las credenciales de su país como democracia progresista, pacífica y «no alineada». Por eso mismo les sorprendió tanto a aquellos simpatizantes, y al propio público indio, enterarse en 1959 de que el gobierno de Nehru llevaba tres años enfrentándose al de China en torno a las fronteras del norte sin decírselo a nadie. A finales de 1962, se desató un conflicto a gran escala. Nehru dio el inverosímil paso de pedir a los estadounidenses ayuda militar y, de forma aún más inverosímil, la recibió, al tiempo que también recibía la asistencia (en forma de motores de avión) de Rusia. Su prestigio, que había estado en lo más alto a mediados de la década de 1950, se vio seriamente afectado.

Como es lógico, la joven Pakistán no había buscado los mismos amigos que la India. En 1947, el país era mucho más débil que su vecino; tenía un funcionariado formado mínimo (los hindúes se habían incorporado al antiguo cuerpo de funcionarios indio en un número mucho mayor que los musulmanes), nacía ya partido por la mitad geográficamente, y había perdido a su líder más capacitado, Mohamed Jinnah, al poco tiempo de su creación. Ya en tiempos del Raj, los líderes musulmanes siempre habían mostrado (tal vez con razón) menos confianza en las formas democráticas que el Congreso Nacional Indio. En general, Pakistán ha sido gobernado por militares autoritarios que han procurado garantizar la supervivencia militar contra la India, el desarrollo económico (incluida la reforma agraria) y la salvaguarda de las tradiciones islámicas.

Un factor que siempre contribuyó a distanciar a Pakistán de la India fue el hecho de que aquel fuera oficialmente musulmán, mientras que esta era secular y aconfesional por su constitución (lo que podría leerse como una postura «occidental», pero que encaja perfectamente con la tradición cultural sincrética india). Esto llevaría a Pakistán a ir aumentando la regulación islámica de sus asuntos internos. Sin embargo, la diferencia religiosa afectaría a las relaciones exteriores de Pakistán menos que la guerra fría.

BANDUNG

La guerra fría arrojó aún más confusión sobre la política asiática cuando, fruto del encuentro de representantes de veintinueve estados africanos y asiáticos celebrado en Bandung (Indonesia) en 1955, surgió una asociación de naciones pretendidamente neutrales o «no alineadas». Salvo China, la mayoría de las delegaciones correspondían a países que habían formado parte de imperios coloniales. Pronto se les añadió, desde Europa, Yugoslavia, un país sobre el que también pesaba un historial de dominio extranjero e imperial. La mayor parte de estas naciones eran además pobres y necesitadas, desconfiaban más de Estados Unidos que de Rusia, y se sentían más atraídas hacia China que hacia los dos anteriores. Se les dio en llamar los países del «Tercer Mundo», una expresión en teoría creada por un periodista francés en recuerdo deliberado del «Tercer Estado» francés de 1789, carente de privilegios y que tanto impulso dio a la Revolución francesa. Con ello se aludía a la forma en que estos países eran ignorados por las grandes potencias y excluidos de los privilegios económicos de los países desarrollados. Sin embargo, la expresión «Tercer Mundo», por convincente que sonara, ocultaba en la práctica importantes diferencias entre los miembros del grupo. La cohesión de la política desplegada por el Tercer Mundo no resistió durante mucho tiempo, y desde 1955 ha muerto mucha más gente en guerras y en conflictos civiles dentro de esa zona que en los conflictos externos a él.

No obstante, diez años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de Bandung obligó a las grandes potencias a admitir que los débiles podían tener poder si lograban movilizarlo. Lo tuvieron muy en cuenta a la hora de buscar aliados en la guerra fría y de ganarse votos en las Naciones Unidas. En el año 1960 ya había indicios claros de que los intereses de los rusos y de los chinos podían divergir porque ambos querían liderar a los estados subdesarrollados y no comprometidos. Al principio, se vio indirectamente en la adopción de posturas distintas hacia los yugoslavos, y al final se convirtió en una competición en todo el mundo. Uno de los primeros resultados fue la paradoja de que, conforme pasaba el tiempo, Pakistán se acercaba más a China (a pesar de su tratado con Estados Unidos) y Rusia, a la India. Cuando Estados Unidos se negó a suministrarle armas durante su guerra de 1965 con la India, Pakistán pidió ayuda a los chinos. Le dieron mucho menos de lo que esperaba, pero fue una primera prueba de la incertidumbre que estaba empezando a caracterizar a los asuntos internacionales en la década de 1960. Estados Unidos no podía ignorarlo más que la URSS o China. La guerra fría iba a producir un cambio irónico en el papel de los estadounidenses en Asia; de ser defensores entusiastas del anticolonialismo y derrocadores de los imperios de sus aliados, pasaron a veces a parecer sus sucesores, aunque siempre más en el este asiático que en el ámbito del océano Índico (donde hacía tiempo que se esforzaban en vano por apaciguar a una India ingrata, que antes de 1960 recibió más ayuda económica del país norteamericano que ningún otro Estado).

Un ejemplo muy concreto de las nuevas dificultades a las que tenían que hacer frente las grandes potencias lo ofrecía Indonesia. Su enorme territorio cubría muchos pueblos distintos, con intereses a veces muy divergentes. A pesar de que el budismo fue la primera de las grandes religiones que se establecieron en Indonesia, el país alberga la mayor población musulmana del mundo bajo un único gobierno, y ahora los budistas son una minoría. Los comerciantes árabes llevaron el islam a los pueblos indonesios a partir del siglo XIII, y ahora se calcula que más de cuatro quintas partes de la población es musulmana, aunque el animismo tradicional podría tener un papel también muy determinante en su conducta. Asimismo, Indonesia tiene una comunidad china muy arraigada, que durante el período colonial ostentó una parte preponderante de la riqueza y los cargos administrativos. La marcha de los holandeses aligeró las tensiones internas provocadas por la disciplina impuesta por el gobernante extranjero, al tiempo que empezaban a dejarse sentir los problemas poscoloniales habituales: sobrepoblación, pobreza e inflación.

En la década de 1950, el gobierno central de la nueva república encontraba un rechazo cada vez mayor; en 1957 tuvo que hacer frente a rebeliones armadas en Sumatra y en las demás islas. El tradicional truco de distraer a la oposición con la exaltación nacionalista (dirigida contra la permanencia holandesa en el oeste de Nueva Guinea) ya no funcionaba, y el presidente Sukarno ya no recuperó el apoyo popular. Su gobierno se había ido alejando de las formas de democracia liberal adoptadas con el nacimiento del nuevo Estado y dependía cada vez más del respaldo soviético. En 1960 se disolvió el Parlamento y en 1963 Sukarno fue nombrado presidente vitalicio. Estados Unidos, sin embargo, por miedo a que pidiera ayuda a China, continuó prestándole apoyo.

El apoyo norteamericano permitió a Sukarno engullir (para irritación de los holandeses) un potencial Estado independiente que había surgido de la Nueva Guinea occidental (Irian Occidental). Pasó seguidamente a enfrentarse a la nueva Federación de Malasia, creada en 1957 a partir de fragmentos del sudeste asiático británico. Con la ayuda de Gran Bretaña, Malasia repelió los ataques indonesios en Borneo, Sarawak y la Malasia peninsular. Aunque Sukarno seguía gozando de patrocinio estadounidense (en una ocasión el hermano del presidente Kennedy apareció en Londres para apoyar su causa), al parecer estas derrotas fueron un punto y aparte para él. Sigue sin saberse lo que sucedió exactamente, pero, cuando la escasez de alimentos y la inflación se dispararon, hubo un golpe de Estado fracasado tras el cual, según los jefes del ejército, estaban los comunistas. En efecto, es posible que Mao Zedong estuviera interesado en Indonesia para darle un papel destacado en la exportación de la revolución; se decía que el Partido Comunista Indonesio, que Sukarno había intentado contrarrestar con otros políticos, llegó a ser el tercer partido comunista más grande del mundo. Tuvieran o no los comunistas la intención de tomar el poder, la crisis económica fue aprovechada por los que temían que así fuera. Los populares y tradicionales teatros de sombras indonesios representaron durante meses las viejas epopeyas hindúes de siempre, pero llenas de alusiones políticas y con un trasfondo de cambio inminente. Cuando en 1965 se desató la tormenta, el ejército permaneció visiblemente pasivo ante la gran matanza con la que se eliminó a los comunistas a los que Sukarno podría haber acudido. Las estimaciones del número de víctimas oscilan entre un cuarto de millón y medio millón de personas, muchas de ellas chinas o de origen chino. El propio Sukarno fue debidamente apartado en el transcurso del año siguiente. El poder pasó entonces a manos de un régimen muy anticomunista que rompió relaciones con China (que no se reanudaron hasta 1990). Parte de los perdedores de 1965 fueron a parar a la cárcel, y algunos fueron ahorcados para demostrar la firmeza de la lucha contra el comunismo y, sin duda, pour encourager les autres.

EL RESURGIMIENTO DE CHINA

Paradójicamente (y, durante demasiado tiempo, también incomprensiblemente, dados los problemas en Indonesia), el apoyo estadounidense a Sukarno había reflejado la idea de que los estados fuertes y prósperos constituían los mejores baluartes contra el comunismo. La historia del este y del sudeste asiático de los últimos cuarenta años podría verse como una prueba de ese principio, cierto, pero siempre tuvo que aplicarse en contextos específicos que eran difíciles y complejos. En cualquier caso, en 1960 el principal dato estratégico al este de Singapur era la reconstitución del poder chino. Corea del Sur y Japón se habían resistido al comunismo, sí, pero también se beneficiaban de la Revolución china, porque les permitía contrarrestar a Occidente. Los países del este asiático, de la misma forma que siempre habían sabido mantener a distancia a los europeos mejor que los países del océano Índico, después de 1947 demostraron su capacidad de reforzar su independencia con regímenes tanto comunistas como no comunistas, y ello sin sucumbir a la manipulación directa de China. Hay quien ha relacionado esta actitud con el conservadurismo profundo y polifacético de sociedades que, durante siglos, se habían inspirado en el ejemplo chino. En sus complejas y disciplinadas redes sociales, en su capacidad de esfuerzo social constructivo, en su indiferencia hacia el individuo, en su respeto por la autoridad y la jerarquía, y en la arraigada visión de sí mismos como miembros de civilizaciones y culturas orgullosamente distintas de las occidentales, los asiáticos orientales bebían de algo más que del triunfo de la Revolución china. En efecto, aquella revolución solo es comprensible tomando en consideración un trasfondo dominado por algo enormemente variado en sus expresiones y que nunca se podría resumir con la frase hecha «valores asiáticos».

Sin embargo, con la victoria y el ascenso al poder de la revolución en 1949, Pekín volvió a ser la capital de una China formalmente reunificada. Hubo quien pensó que esto demostraba tal vez que sus líderes volvían a prestar más atención a la presión en las fronteras terrestres del norte que a la amenaza del otro lado del mar a la que el país se había enfrentado durante más de un siglo. En cualquiera de los casos, la Unión Soviética fue el primer Estado en reconocer a la nueva República Popular (cuya capital, Pekín, adoptó el nombre oficial de Beijing), seguida de cerca por el Reino Unido, la India y Birmania. Ante la inquietud que generaba la guerra fría en el resto del mundo y las circunstancias de la caída nacionalista, lo cierto es que la nueva China no se enfrentaba a ninguna posible amenaza exterior. Sus dirigentes podían concentrarse en la tarea, tan pendiente y enormemente difícil, de la modernización. No tenían por qué preocuparse por los nacionalistas, confinados en Taiwan, por más que en esos momentos estuvieran bajo la protección de las Naciones Unidas y fueran inamovibles. Cuando se produjo una amenaza importante, al acercarse tropas de las Naciones Unidas a la frontera del río Yalu con Manchuria en 1950, la reacción china fue enérgica e inmediata: enviaron un gran ejército a Corea. Lo que sí que causaba preocupación entre sus nuevos gobernantes era el estado interno del país. La pobreza era endémica, y la enfermedad y la desnutrición estaban extendidas por todas partes. Había que proceder a la construcción y a la reconstrucción material y física; la presión de la población sobre la tierra era mayor que nunca, y había que rellenar el vacío moral e ideológico que había dejado la caída del antiguo régimen en el siglo anterior.

Los campesinos fueron el punto de partida. En este sentido, 1949 no es una fecha especialmente significativa, puesto que en la década de 1920 los propios campesinos de las zonas dominadas por los comunistas ya habían puesto en marcha la reforma agraria. En 1956, las granjas chinas fueron colectivizadas en una transformación social de las aldeas que supuestamente daba el control de las nuevas unidades a sus habitantes, cuando en realidad lo ponía en manos del Partido Comunista de China (PCCh). El derrocamiento de los dirigentes municipales y de los terratenientes fue a menudo brutal, y posiblemente constituyeron una gran parte de los 800.000 chinos que, según dijo después Mao, habían sido «liquidados» en los cinco primeros años de la República Popular. Al mismo tiempo también se potenciaba la industrialización, con la ayuda soviética, la única a la que China podía recurrir. Hasta el modelo escogido era soviético; en 1953 se anunció un plan quinquenal y se inició un breve período durante el cual las ideas estalinistas dominaron la gestión económica china.

La nueva China se convirtió pronto en una de las grandes influencias internacionales. Sin embargo, su verdadera independencia quedó oculta durante mucho tiempo tras la aparente unidad del bloque comunista y debido a su repetida exclusión de la ONU a instancias de Estados Unidos. Un tratado sinosoviético firmado en 1950 fue interpretado —sobre todo en Estados Unidos— como una prueba más de que China estaba entrando en la guerra fría. Si bien es cierto que el régimen era comunista y hablaba de revolución y de anticolonialismo, y que sus pasos parecían estar restringidos a los parámetros de la guerra fría, ahora, desde una perspectiva más amplia, se ve que la política comunista china tenía desde el principio inquietudes más tradicionales. Ya en un primer momento se desveló su interés prioritario por restablecer el poder chino en la zona sobre la que siempre había influido en siglos anteriores.

La seguridad de Manchuria explica por sí sola la intervención militar china en Corea, pero esa península también había sido durante mucho tiempo una zona disputada entre la China imperial y Japón. La ocupación china del Tíbet en 1951 fue otra incursión en un área que había estado durante siglos bajo soberanía china. Sin embargo, la demanda que más se hizo oír desde el principio para la recuperación del control de la periferia china fue la expulsión del gobierno del KMT (Kuomintang) de Taiwan, conquistado en 1895 por los japoneses y devuelto brevemente en 1945 al control chino. En 1955, el gobierno estadounidense estaba tan comprometido con el apoyo al régimen del KMT en Taiwan que el presidente anunció que Estados Unidos protegería no solo la isla taiwanesa, sino también las islas más pequeñas cercanas a la costa china que considerase esenciales para dicha defensa. En este sentido, y con el trasfondo psicológico de cierto inexplicable rechazo por parte de una China tratada durante tanto tiempo con condescendencia por los misioneros y los filántropos norteamericanos, la posición estadounidense respecto a China se enquistó durante una década en torno a la defensa obsesiva del KMT. Inversamente, en la década de 1950, tanto la India como la URSS apoyaron a Pekín frente a Taiwan, alegando que era un asunto interno de China; no les costaba nada hacerlo. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando se supo que China mantenía un enfrentamiento armado con ambos países.

La disputa con la India surgió a raíz de la ocupación china del Tíbet. Cuando los chinos estrecharon su control sobre ese país en 1959, la política india todavía parecía solidaria con China, hasta el punto de reprimir un intento de los exiliados tibetanos de establecer un gobierno en suelo indio. Pero los conflictos territoriales ya habían empezado y ya habían provocado choques. Los chinos anunciaron que no reconocerían la frontera con la India establecida por un negociador británico-tibetano en 1914, nunca aceptada formalmente por ningún gobierno chino. Su utilización durante cuarenta escasos años apenas significaba nada en la memoria histórica china, acostumbrada a contar por milenios. En consecuencia, los enfrentamientos se endurecieron en el otoño de 1962, cuando Nehru exigió la retirada china de la zona en conflicto. A los indios les fue mal en los combates, pero la que decidió el alto el fuego a finales de año fue China.

Casi enseguida, a principios de 1963, el mundo se sorprendió con las denuncias de los comunistas chinos contra la Unión Soviética, a la que acusaban de haber ayudado a la India y de haber cortado, en un gesto de hostilidad, la ayuda económica y militar a China tres años antes. La segunda parte de la denuncia hacía pensar que la disputa tenía un origen complejo y no iba al corazón del asunto. Algunos comunistas chinos (incluido Mao) recordaban demasiado bien lo que había ocurrido cuando los intereses chinos se habían subordinado al interés internacional del comunismo, según la interpretación de Moscú, en la década de 1920. Desde entonces, siempre había habido una tensión en la cúpula del PCCh entre las fuerzas soviéticas y las fuerzas autóctonas. Mao representaba a estas últimas. Por desgracia, estas sutilezas no eran fáciles de esclarecer, porque el resentimiento de China hacia la política soviética tenía que presentarse al resto del mundo en un lenguaje marxista. Como el nuevo liderazgo soviético estaba a la sazón ocupado en desmontar el mito de Stalin, esto llevó casi accidentalmente a los chinos a parecer en sus declaraciones públicas más estalinistas que Stalin, aunque estuvieran aplicando prácticas no estalinistas.

En 1963, los observadores no chinos también deberían haber tenido en cuenta un pasado aún más remoto. Mucho antes de que se fundara el PCCh, la Revolución china había sido un movimiento de regeneración nacional. Uno de sus objetivos principales era recuperar de manos de los extranjeros el control de China sobre su propio destino. Y, entre esos extranjeros, destacaban los rusos. Su historial de incursiones en territorio chino se remontaba a Pedro I el Grande, y ya no se interrumpiría ni en la época zarista ni en la soviética. Los zares establecieron un protectorado en Tannu Tuva en 1914, pero la Unión Soviética se lo anexionó en 1944. Un año después, el ejército soviético entró en Manchuria y en el norte de China, y reconstituyó así el Lejano Oriente zarista de 1900. Las tropas rusas se quedaron en Xinjiang hasta 1949 y en Port Arthur hasta 1955. En la década de 1920, salieron de territorio mongol tras crear un país satélite, la República Popular de Mongolia. Con una frontera común de más de 6.500 kilómetros (si incluimos Mongolia), el potencial de fricción entre ambos países era inmenso. En 1960, las autoridades soviéticas denunciaron 5.000 violaciones de la frontera por parte de los chinos. Una superficie que equivalía a casi una quinta parte de Canadá era objeto de disputa, y en 1969 (un año en el que hubo muchos enfrentamientos y cientos de víctimas) los chinos empezaron a hablar de la dictadura «fascista» de Moscú y a hacer ostensibles preparativos para la guerra. El conflicto sinosoviético, que acabó involucrando a todo el mundo comunista, se vio además exacerbado por la falta de tacto de los rusos. Al parecer, los dirigentes soviéticos se mostraban tan poco respetuosos con los sentimientos de los aliados asiáticos como los imperialistas occidentales. En un comentario revelador, un líder soviético dijo que, cuando viajaba por China, él y otros rusos «solían reírse de las formas de organización tan primitivas» del país. La retirada de la ayuda económica y técnica en 1960 había sido una afrenta grave y especialmente dolorosa por producirse en un momento en el que China hacía frente a la primera y mayor crisis nacional del nuevo régimen, unas inundaciones oficialmente calificadas de «desastre natural».

Posiblemente, la experiencia personal de Mao influyó mucho en la generación de esta crisis. Aunque tenía una formación intelectual básicamente marxista y utilizaba sus categorías para explicar los apuros de su país, siempre tendió a diluirlas con pragmatismo. Mao buscaba el poder de forma implacable, y parece que su estimación de las posibilidades políticas solo flaqueó en los años de éxito, cuando la megalomanía, la vanidad y, al final, la edad le pasaron cuentas. Ya de joven había defendido la idea de un sinomarxismo, rechazando el dogma soviético que tan caro le había salido al PCCh. Al parecer, la visión del mundo que tenía Mao se apoyaba en una imagen de la sociedad y de la política como un ruedo de fuerzas opuestas en el que la voluntad humana y la fuerza bruta se podían desplegar por igual en pos de un cambio moralmente deseable y creativo (definido, por supuesto, por un líder que todo lo sabía). Sus relaciones con el partido no habían estado exentas de problemas, pero su política hacia el campesinado le ofreció una salida tras el fracaso del comunismo urbano. Una vez superado un revés temporal a principios de la década de 1930, hacia 1935 Mao ocupaba una posición prácticamente suprema en el partido. Predominaban las influencias rurales, y a Mao se le abrió otra vía para influir en los acontecimientos internacionales. La idea de una guerra revolucionaria prolongada, promovida desde el campo y llevada a las ciudades, resultaba muy atractiva en algunos lugares del mundo donde no convencía tanto la noción marxista ortodoxa de que, para crear un proletariado revolucionario, era necesario el desarrollo industrial.

Tras beneficiarse de las violentas expropiaciones y de la liberación de energía que marcaron el principio de la década de 1950, la China rural había sido objeto de otra gran transformación en 1955. Cientos de millones de campesinos fueron reorganizados en «comunas» destinadas a la colectivización de la agricultura. Se anuló la propiedad privada y se establecieron nuevos objetivos de producción centrales y nuevos métodos agrícolas. Algunos de esos métodos fueron claramente nocivos (las campañas de exterminio de los pájaros que se comían los cultivos, por ejemplo, multiplicaron las poblaciones de los insectos depredadores hasta entonces controladas por los pájaros), y otros simplemente incentivaron la incompetencia. Los mandos que dirigían las comunas se preocupaban cada vez más de salvar las apariencias respecto al cumplimiento de los objetivos que de la propia producción de alimentos. El resultado fue catastrófico, porque la producción cayó en picado. Y las cosas empeoraron cuando en 1958 se anunció otra gran iniciativa, el «Gran Salto Adelante», y se intensificó la presión sobre las comunas. En 1960, había grandes regiones que sufrían hambrunas o estaban al borde de ello. Pero no se dijo nada, ni siquiera a muchos miembros de la élite gobernante. Según algunos cálculos actuales, es posible que en pocos años murieran hasta cuarenta millones de chinos. Mao no quiso reconocer nunca el fracaso del Gran Salto Adelante, con el que se sentía muy identificado personalmente, de manera que se inició una caza de chivos expiatorios dentro del partido. En 1961, los altos cargos empezaron a recoger pruebas irrefutables de lo que había sucedido. La posición de Mao se resintió mientras sus rivales devolvían lentamente la economía a la vía de la modernización sin dejar salir la verdad a la luz.

En 1964, se hizo detonar por primera vez un arma nuclear china, un símbolo cuando menos chocante de lo que se podía entender como un éxito. China lograba así su pertenencia a un club muy exclusivo. Sin embargo, la razón definitiva de su influencia internacional sería el enorme tamaño de su población, que, pese a los azotes del hambre, seguía aumentando. Según unas estimaciones consideradas razonables, en 1950 ya tenía 590 millones de habitantes y, veinticinco años después, 835 millones. Aunque la proporción de chinos en la población mundial había sido mayor en determinados momentos del pasado —en vísperas de la rebelión Taiping, suponían probablemente el 40 por ciento de la humanidad—, en 1960 el país era más fuerte que nunca. Sus líderes hablaban como si no les perturbara la posibilidad de la guerra nuclear, porque el número de chinos que sobrevivirían siempre sería mayor que el de las poblaciones de otros países. Por otra parte, había indicios de que la presencia de semejante masa demográfica en la frontera de sus regiones menos pobladas alarmaba a la URSS.

En el mundo exterior, esas noticias alentaron a quienes sentían una clara antipatía por el régimen comunista, como les había ocurrido a principios de la década de 1960 al ver la verdadera situación (se dice que Chiang Kai-chek quiso lanzar una invasión desde Taiwan, pero fue frenado por los estadounidenses), pero la censura y la propaganda lograron ocultar la mayor parte de los daños. Mao no tardó en intentar recuperar su supremacía. Le obsesionaba justificar el Gran Salto Adelante y castigar a quienes consideraba que lo habían frustrado y que, por tanto, le habían traicionado. Una de las armas que desplegó contra ellos fue la incomodidad de muchos comunistas con los acontecimientos ocurridos en la URSS desde la muerte de Stalin. Allí, el aflojamiento de las riendas de la dictadura, aunque mínimo, había abierto las puertas a la corrupción y a las concesiones, tanto en el aparato burocrático como en el partido. El miedo a que sucediera algo parecido si se relajaba la disciplina en China ayudó a Mao a fomentar la «Revolución cultural», que abrió en canal al país y al partido entre 1966 y 1969. Millones de personas fueron asesinadas, encarceladas, privadas de sus trabajos o purgadas. El culto a Mao y su prestigio personal se revitalizaron y reafirmaron; se acosó a los cargos más altos del partido, a los burócratas y a los intelectuales; se cerraron las universidades y se obligó a todos los ciudadanos a desempeñar un trabajo físico para cambiar las actitudes tradicionales. Los jóvenes fueron los instrumentos principales de la persecución. Los «guardias rojos» pusieron el país patas arriba y aterrorizaron a sus superiores de todas las profesiones y condiciones. Los oportunistas se peleaban por unirse a los jóvenes antes de que estos los destruyeran a ellos. Al final, el propio Mao empezó a dar señales de que creía que se había ido demasiado lejos. Se nombraron nuevos mandos en el partido y se celebró un congreso que confirmó el liderazgo de Mao, pero lo cierto es que había vuelto a fracasar. El ejército fue el que finalmente tuvo que poner orden, en muchos casos a expensas de los estudiantes.

Aun así, el entusiasmo de los guardias rojos había sido real, y las obsesiones morales tan ostentosas que salieron a la luz en este episodio todavía oscuro en muchos sentidos, siguen llamando la atención. Los motivos que llevaron a Mao a desencadenarlo fueron sin duda muy diversos. Además de buscar la venganza contra quienes habían colaborado en el abandono del Gran Salto Adelante, es muy probable que temiera de verdad que la revolución se acomodara y perdiera el élan moral que la había impulsado hasta entonces. Y, para proteger la revolución, había que acabar con las ideas antiguas. La sociedad, el gobierno y la economía estaban en China más integrados y entrelazados entre sí que en ningún otro lugar. El prestigio tradicional de los intelectuales y los académicos seguía encarnando el viejo orden, como lo había hecho a principios de siglo el sistema de exámenes. La «degradación» y la demonización de los intelectuales eran una prioridad como consecuencia necesaria de la creación de una nueva China. De igual forma, los ataques contra la autoridad familiar no eran simples intentos de un régimen desconfiado de conseguir informadores y potenciar la deslealtad, sino de modernizar la más conservadora de todas las instituciones chinas. La emancipación de las mujeres y la propaganda para frenar los matrimonios precoces tenían dimensiones que iban más allá de las ideas feministas «progresistas» sobre el control de la población; atacaban el pasado como ninguna otra revolución había hecho, dado que en China el pasado significaba para las mujeres un papel muy inferior a los que se podían encontrar en la América, la Francia o la Rusia prerrevolucionarias. Los ataques contra los dirigentes del partido, a los que se acusaba de flirtear con las ideas confucianas, eran mucho más que escarnios, y no tenían parangón en Occidente, donde durante siglos no hubo ningún pasado tan sólidamente consolidado que rechazar. En ese sentido, la Revolución cultural también se podría evaluar como un ejercicio de política de modernización.

No obstante, la Revolución cultural no se resume en el rechazo del pasado. También fue fruto de más de dos mil años de continuidad que se remontaban a la dinastía Qin o incluso antes. Una prueba de ello la encontramos en el papel que le daba a la autoridad. A pesar de su crueldad y de su coste, la revolución fue un esfuerzo colosal, solo equiparable en escala a transformaciones gigantescas como la difusión del islam o el asalto de Europa al resto del mundo en los primeros tiempos modernos. La diferencia estriba en que, en el caso chino, había una dirección y un control centrales, o al menos esa era la intención. Una paradoja de la Revolución china es que se apoyó en el fervor popular, pero que resulta inimaginable sin una dirección consciente por parte de un Estado heredero de aquel prestigio misterioso de los portadores tradicionales del mandato celestial. La tradición china respeta la autoridad y le da un aval moral que hace mucho tiempo que cuesta encontrar en los países occidentales. China no podía librarse de su historia más que cualquier otro gran Estado, y eso hizo que el gobierno comunista presentara a veces un aspecto paradójicamente conservador. Ninguna gran nación ha tenido a su pueblo convencido durante tanto tiempo de que el individuo importa menos que todo el colectivo; de que la autoridad estaba legitimada para exigir el servicio de millones de personas costara lo que les costase con el fin de ejecutar grandes obras por el bien del Estado y de que la autoridad es incuestionable en tanto en cuanto se ejerza por el bien común. A los chinos les desagrada la idea de oposición porque sugiere problemas sociales, y eso implica el rechazo a toda revolución basada en la adopción del individualismo occidental, pero no del individualismo chino o del radicalismo colectivo.

El régimen que presidía Mao se benefició del pasado chino al tiempo que lo destruía, porque su papel de líder encajaba muy bien en el concepto chino de autoridad. Mao era presentado como un gobernante sabio, como un maestro tanto o más que como un político, en un país que siempre ha respetado a los maestros. A los observadores occidentales les divertía el estatus que se daba a sus pensamientos a través de la omnipresencia del Pequeño Libro Rojo (olvidando la bibliolatría de muchos protestantes europeos). Mao era el portavoz de una doctrina moral que se presentó como la esencia de la sociedad, como lo había sido el confucianismo. Además, había algo de tradicional en los intereses artísticos de Mao, puesto que el pueblo lo admiraba como poeta, y sus poemas se ganaron el respeto de los expertos. En China, el poder siempre ha sido sancionado por la idea de que el gobernante ha hecho cosas buenas para su pueblo y ha respaldado valores aceptados. Las acciones de Mao se podrían evaluar en ese sentido.

LA PERIFERIA CHINA Y SUS ALREDEDORES

El peso del pasado también era evidente en la política exterior china. Aunque acabó auspiciando la revolución en todo el mundo, su principal interés estaba en el Lejano Oriente, en concreto en Corea e Indochina, antiguos países tributarios. En el caso del último, además, sus intereses divergían de los de los rusos. Tras la guerra de Corea, los chinos empezaron a suministrar armas a las guerrillas comunistas de Vietnam para una lucha que era no tanto contra el colonialismo —eso ya estaba decidido— como contra lo que le podía seguir. En 1953, los franceses habían renunciado a Camboya y Laos. Al año siguiente, en una base llamada Dien Bien Phu, perdieron una batalla decisiva tanto para el prestigio francés como para la voluntad del electorado galo de seguir luchando. La derrota hacía imposible para los franceses mantener su presencia en el delta del río Rojo. Se celebró una conferencia en Ginebra con la presencia de representantes de China, en lo que constituyó la vuelta formal del país a la diplomacia internacional. Se acordó dividir Vietnam entre un gobierno sudvietnamita y los comunistas que habían acabado dominando el norte, a la espera de unas elecciones que tal vez reunificarían el país. Pero las elecciones no se celebraron nunca. En su lugar, pronto comenzó en Indochina lo que se convertiría en la fase más encarnizada desde 1945 de una guerra de Asia contra Occidente iniciada en 1941.

Los contendientes occidentales ya no eran las antiguas potencias coloniales, sino los estadounidenses. Los franceses se habían ido a casa y los británicos ya tenían bastantes problemas en otras partes. El otro bando lo formaban una combinación de comunistas, nacionalistas y reformadores indochinos respaldados por los chinos y los rusos, que competían por la influencia en Indochina. El anticolonialismo norteamericano y el convencimiento de que Estados Unidos debía apoyar a los gobiernos autóctonos llevaron a este país a respaldar a los sudvietnamitas como ya hacía con los surcoreanos y los filipinos. Por desgracia, ni en Laos ni en Vietnam del Sur, ni al final tampoco en Camboya, surgieron regímenes de legitimidad incuestionable a ojos de sus súbditos. El patrocinio estadounidense hacía que siempre se identificara a los gobiernos con el enemigo occidental, tan despreciado en el este asiático. Por otra parte, el apoyo norteamericano tendía a desincentivar las reformas que hubieran estimulado el apoyo de los pueblos a sus respectivos regímenes, sobre todo en Vietnam, donde la partición de facto no condujo a ningún gobierno bueno o estable en el sur. Mientras los budistas y los católicos mantenían un amargo conflicto abierto y los campesinos se sentían cada vez más alejados del régimen por el fracaso de la reforma agraria, una clase gobernante a todas luces corrupta parecía sobrevivir a todos los gobiernos que caían. Esto beneficiaba a los comunistas, que buscaban la reunificación a su manera y mantenían desde el norte el apoyo al movimiento comunista clandestino del sur, el Vietcong.

En 1960, el Vietcong se había hecho con el control de gran parte del sur. Dos años después, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, tomó una decisión trascendental: enviar, junto con la ayuda económica y material, a 4.000 «asesores» estadounidenses para ayudar al gobierno de Vietnam del Sur a poner en orden su aparato militar. Fue el primer paso hacia lo que Truman había querido evitar a toda costa, la implicación de Estados Unidos en una gran guerra en el Asia continental, y al final se tradujo en la pérdida de más de 50.000 vidas norteamericanas.

Otra de las respuestas de Washington a la guerra fría en Asia consistió en mantener el máximo tiempo posible la posición tan especial que le daba la ocupación de Japón, sobre el que prácticamente tenía el monopolio, a excepción de una participación de cortesía para las fuerzas de la Commonwealth británica. Esta situación se debía a lo que tardaron los soviéticos en declarar la guerra a Japón, porque su rápida rendición cogió a Stalin por sorpresa. Estados Unidos se negó por completo a dar a Rusia parte alguna de una ocupación que la potencia soviética no había buscado. El resultado fue el último gran ejemplo de paternalismo occidental en Asia y otra demostración del extraordinario don del pueblo japonés para aprender de los demás solo lo que le interesaba, protegiendo a su sociedad contra cambios desestabilizadores.

Los acontecimientos de 1945 obligaron a Japón a entrar espiritualmente en un siglo XX en el que ya había entrado tecnológicamente. La derrota sumió a su pueblo en una profunda crisis de sentido e identidad nacional. La occidentalización durante la era Meiji había propagado un sueño de «Asia para los asiáticos» que fue presentado como una especie de doctrina Monroe a la japonesa, reforzada por el sentimiento antioccidental tan extendido en el Lejano Oriente y encubriendo la realidad del imperialismo japonés. Todo eso se esfumó con la derrota y, a partir de 1945, el retroceso del colonialismo privó a Japón de cualquier papel claro y creíble en Asia. Cierto es que en aquellos momentos se veía muy lejos el día en que volvería a tener poder para ello. Además, la vulnerabilidad japonesa que la guerra había puesto de manifiesto fue una gran conmoción para el país; este, al igual que el Reino Unido, había confiado toda su seguridad al control de los mares, y la pérdida de ese control había condenado al país. La derrota trajo también consigo otras consecuencias, como la pérdida de territorio a manos de Rusia, en Sajalin y en las islas Kuriles, y la ocupación estadounidense. Por no hablar de la ingente destrucción material y humana que habría que reparar.

En el lado positivo, en 1945 los japoneses conservaban intacta la institución central de la monarquía, que no había perdido su prestigio y que era la que había hecho posible la rendición. Los japoneses no veían en el emperador Hirohito al gobernante que había autorizado la guerra, sino al hombre cuya decisión les había salvado de la aniquilación. El comandante estadounidense en el Pacífico, el general MacArthur, quiso conservar la monarquía como instrumento de una ocupación pacífica, y procuró no comprometer al emperador denunciando su papel en la formulación de la política anterior a 1941. MacArthur también se encargó de que el país adoptara una nueva constitución (con un electorado que había duplicado su tamaño y que ahora incluía a las mujeres) antes de que los republicanos más fervientes de Estados Unidos pudieran interferir; encontró un argumento eficaz en la idea de que convenía ayudar económicamente a Japón para que dejara cuanto antes de costar dinero a los contribuyentes norteamericanos. La disciplina y la cohesión social japonesas fueron de gran ayuda, aunque hubo un momento en que pareció que los estadounidenses iban a estropearlo por la determinación con la que forzaban la creación de instituciones democráticas en el país. Sin duda se eliminaron algunos problemas gracias a una gran reforma agraria en la que casi una tercera parte de las tierras de cultivo japonesas cambiaron de manos, de los señores a los cultivadores. En 1951 se consideró que la educación democrática y la cuidadosa desmilitarización ya habían hecho lo suficiente para permitir un tratado de paz entre Japón y la mayoría de sus antiguos enemigos, salvo los rusos y los chinos nacionalistas (con los que llegaría a un acuerdo al cabo de pocos años). Japón recuperó su plena soberanía, incluido el derecho a armarse con fines defensivos, pero cedió prácticamente todas sus antiguas posesiones en el extranjero. De esta forma, Japón salió de la posguerra recuperando el control sobre sus asuntos internos. Un acuerdo con Estados Unidos estableció el mantenimiento en su suelo de las tropas norteamericanas. Japón, pese a estar confinado en sus islas y tener ante sí a una China más fuerte y mucho mejor consolidada que en el siglo anterior, no gozaba de una posición necesariamente desfavorable. En menos de veinte años, este estatus tan reducido volvería a transformarse.

La guerra fría había cambiado las implicaciones de la ocupación norteamericana incluso antes de 1951. A Japón lo separaban de Rusia y China 16 y 800 kilómetros, respectivamente, mientras que Corea, la antigua zona de rivalidad imperial, estaba a tan solo 240. La llegada de la guerra fría en Asia garantizaba al país nipón un trato aún mejor por parte de Estados Unidos, deseoso de verlo convertido en un ejemplo convincente de democracia y capitalismo, pero también le daba la protección de su «paraguas» nuclear. La guerra de Corea dio importancia a Japón como base y galvanizó su economía. El índice de producción industrial se recuperó pronto, hasta alcanzar el nivel de la década de 1930. Estados Unidos fomentó los intereses nipones en el extranjero a través de la diplomacia. Por último, cabe recordar que al principio el país no tenía ningún gasto de defensa, puesto que hasta 1951 tuvo prohibido disponer de fuerzas armadas.

La estrecha relación de Japón con Estados Unidos, su proximidad con el mundo comunista y su economía y su sociedad, avanzadas y estables, hicieron natural que acabara ocupando un puesto en el sistema de seguridad construido por Estados Unidos en la zona Asia-Pacífico. Los cimientos de ese sistema eran los tratados con Australia, Nueva Zelanda y Filipinas (que había obtenido la independencia en 1946). Les siguieron otros con Pakistán y Tailandia, los únicos aliados que los norteamericanos tenían en Asia además de Taiwan. Indonesia y, con mayor importancia, la India se mantenían distantes. Estas alianzas reflejaban en parte las nuevas condiciones de las relaciones internacionales en Asia y en el Pacífico tras la retirada británica de la India. Las tropas británicas se quedarían aún durante un tiempo al este de Suez, pero durante la Segunda Guerra Mundial Australia y Nueva Zelanda habían descubierto que el Reino Unido no podría defenderlas y que Estados Unidos sí. La caída de Singapur en 1942 había sido decisiva. Aunque el ejército británico había defendido a los malasios frente a los indonesios en las décadas de 1950 y 1960, la colonia de Hong Kong sobrevivió claramente porque a los chinos les convenía que sobreviviera. Por otra parte, no se podía poner orden a todas las complejidades de la nueva región del Pacífico simplemente alineando a los distintos estados en los dos bandos de la guerra fría. El propio tratado de paz con Japón fue muy laborioso porque, frente a la política estadounidense, que veía a ese país como una potencial fuerza anticomunista, había otros, sobre todo en Australia y en Nueva Zelanda, que se acordaban de 1941 y temían el renacimiento del poder japonés.

Así pues, la política norteamericana no respondía solo a la ideología, aunque durante mucho tiempo se dejó engañar por lo que se creía que era el desastre del éxito comunista en China y el patrocinio chino de los revolucionarios de lugares tan lejanos como África y Sudamérica. Ciertamente, la posición internacional de China había sufrido una transformación que iría luego a más, pero lo determinante era su propio renacimiento como potencia; un renacimiento que no iba a reforzar el sistema dualista de la guerra fría, sino que iba a volverlo absurdo. Aunque al principio solo lo haría en la antigua esfera de influencia china, ese resurgimiento acabaría provocando un gran cambio en las relaciones de poder. La primera señal se vio en Corea, cuando se detuvo el avance de las tropas de las Naciones Unidas y se llegó a sopesar un bombardeo sobre China. La ascensión de China, sin embargo, también tenía una importancia crucial para la Unión Soviética. Tras ser uno de los dos elementos de un sistema bipolarizado, Moscú se convirtió en adelante en el vértice de un triángulo potencial, además de perder su hasta entonces indiscutible liderazgo en el movimiento revolucionario mundial. Puede que fuera precisamente en relación con la Unión Soviética donde antes se vio la verdadera relevancia de la Revolución china. Pese a su enorme importancia, la Revolución china fue solo el ejemplo más destacado de un rechazo de la dominación occidental presente en toda Asia. En una paradoja ya habitual, ese rechazo en todos los países asiáticos se expresaba siempre a través de formas, lenguajes y mitologías tomados del propio Occidente, ya fuera del capitalismo industrial, de la democracia, del nacionalismo o del marxismo.

ORIENTE PRÓXIMO

La supervivencia de Israel, el comienzo de la guerra fría y un gran incremento de la demanda de petróleo revolucionaron la política de Oriente Próximo a partir de 1948. Israel polarizó el sentir árabe mucho más de lo que lo había hecho nunca Gran Bretaña, hasta el punto de hacer viable la idea del panarabismo. La injusticia de la ocupación de territorios considerados árabes, la penuria de los refugiados palestinos y los compromisos de las grandes potencias y de las Naciones Unidas de actuar en su nombre, concentraban el resentimiento de las masas árabes y permitían a sus gobernantes ponerse de acuerdo como no lo hacían sobre ningún otro tema.

Sin embargo, tras la derrota de 1948-1949, a los estados árabes se les pasaron las ganas de volver a enviar sus ejércitos a la zona. Aunque oficialmente continuaba el estado de guerra, una serie de armisticios le dieron a Israel fronteras de facto con Jordania, Siria y Egipto, fronteras que se mantuvieron hasta 1967. Pese a los constantes incidentes fronterizos de principios de la década de 1950 y a los ataques lanzados contra Israel desde territorio egipcio y sirio por bandas de jóvenes guerrilleros reclutados en los campos de refugiados, la inmigración, el trabajo duro y el dinero estadounidense fueron poco a poco consolidando el nuevo Israel. Una psicología de asedio ayudó a estabilizar su política; el prestigio del partido que había alumbrado al nuevo Estado apenas se vio turbado mientras los judíos transformaban su nuevo país. En unos pocos años pudieron exhibir unos avances enormes en el cultivo de tierras antes baldías y en la creación de industrias nuevas. La brecha entre la renta per cápita en Israel y la de los estados árabes más populosos se volvía cada vez más grande.

Este era otro elemento irritante para los árabes. La ayuda extranjera enviada a sus países no originaba ningún cambio tan radical. Egipto, el más poblado de todos, se enfrentaba a problemas especialmente graves de crecimiento de la población. El incremento de los ingresos y del PNB que iban a experimentar los estados productores de petróleo en las décadas de 1950 y 1960 iría muchas veces acompañado del aumento de las tensiones y divisiones entre ellos. Los contrastes se agudizaron tanto entre los distintos estados árabes como, dentro de ellos, entre las distintas clases sociales. La mayor parte de los países productores de petróleo eran gobernados por élites reducidas, ricas, a veces tradicionales y conservadoras, otras veces nacionalistas y occidentalizadas, por lo general indiferentes a la pobreza de los campesinos y de los habitantes de las barracas de los barrios más populosos. El contraste fue aprovechado por un nuevo movimiento político árabe fundado durante la guerra, el partido Baaz. Su intención era sintetizar el marxismo y el panarabismo, pero, prácticamente desde el principio, las facciones de Siria y de Irak (los dos países en los que tenía más fuerza) se enfrentaron entre sí.

Pese a todo el impulso que el sentimiento antiisraelí y antioccidental pudiera dar a la acción conjunta, el panarabismo tenía que superar muchos obstáculos. Los reinos hachemitas, los países de los jeques árabes y los estados europeizados y urbanizados del norte de África y del Levante mediterráneo, tenían intereses muy dispares y tradiciones históricas muy distintas. Algunos, como Irak o Jordania, eran creaciones artificiales cuya forma había seguido el dictado de las necesidades y los deseos de las potencias europeas después de 1918; otros eran fósiles sociales y políticos. En muchos lugares, el árabe solo era lengua común dentro de la mezquita (y no todos los arabófonos eran musulmanes). Aunque el islam era un vínculo entre numerosos árabes, durante mucho tiempo ocupó un segundo plano. En 1950 pocos musulmanes hablaban del islam como de una fe militante y agresiva; hasta que Israel les proporcionó un enemigo común y, por tanto, una causa común.

Las primeras esperanzas entre los árabes de muchos países las despertó una revolución acaecida en Egipto de la que emergió un joven soldado llamado Gamal Abdel Nasser. Durante cierto tiempo, se creyó que Nasser podría tanto unir al mundo árabe contra Israel como abrir la vía del cambio social. En 1954, pasó a encabezar la junta militar que había derrocado a la monarquía egipcia dos años antes. El sentir nacionalista egipcio había encontrado durante décadas a su principal chivo expiatorio en los británicos, que aún mantenían guarniciones en la zona del canal, y ahora los acusaban por su papel en la creación de Israel. El gobierno británico, por su parte, procuró claramente cooperar con los gobernantes árabes por temor a la influencia soviética en una región que aún consideraba crucial para las comunicaciones y el suministro de petróleo de Gran Bretaña. Oriente Próximo —irónicamente, dadas las razones que en un primer momento les habían llevado hasta allí— no había perdido su fascinación estratégica para los británicos tras su retirada de la India.

En esa época había fuertes corrientes antioccidentales en otros lugares del mundo árabe. En 1951, el rey de Jordania había sido asesinado; para sobrevivir, su sucesor tuvo que dejar claro que había cortado los antiguos y especiales lazos que mantenía con Gran Bretaña. Más hacia el oeste, los franceses, obligados a reconocer la independencia completa de Marruecos y de Túnez poco después de acabar la guerra, sufrían unas revueltas que en 1954 se habían transformado en una rebelión nacional en Argelia, y que pronto se convirtieron en una auténtica guerra. Ningún gobierno francés podía abandonar fácilmente un país donde había más de un millón de habitantes de procedencia europea. Además, se acababa de descubrir petróleo en el Sahara. En ese contexto de un mundo árabe en ebullición, la retórica de Nasser de reforma social y nacionalismo tenía un gran atractivo. A sus sentimientos antiisraelíes incuestionables, se sumó pronto su éxito al lograr un acuerdo con Gran Bretaña para la evacuación de la base de Suez. Mientras tanto, los estadounidenses, cada vez más pendientes de la amenaza rusa en Oriente Próximo, habían empezado a mirar a Nasser con buenos ojos, como anticolonialista y cliente potencial.