POBLACIÓN

En 1974 se celebró en Rumanía la primera conferencia mundial sobre población. Por primera vez, los pocos conocedores de las previsiones demográficas tenían un foro donde expresar su desasosiego y obligar a la humanidad a plantearse sus cifras. Veinticinco años después, ya eran muchos más los que veían que el aumento indeseado, incesante y, al parecer, todavía incontrolable de la población mundial —iniciado un par de siglos antes— supondría problemas para el planeta, si bien no se podían concretar cuáles por no disponer de una información completa. La precisión en los cálculos demográficos sigue siendo una meta muy lejana, y, por ahora, solo podemos estimar el número de personas vivas con un margen de error de 200 millones. Ese margen, sin embargo, tampoco va a distorsionar tanto nuestra impresión de lo que ha pasado. En números redondos, una población mundial de unos 750 millones de personas hace dos siglos y medio se duplicó con creces en 150 años hasta alcanzar los 1.600 millones en 1900. En solo 50 años más aumentó en unos 850 millones, y en 1950 el mundo tenía en torno a 2.500 millones de habitantes. Los siguientes 850 millones se sumaron en tan solo 20 años, y en estos momentos la población mundial excede los 6.000 millones de personas. Si ubicamos todo esto en una escala temporal más larga, veremos que, mientras que el Homo sapiens tardó 50.000 años en llegar a los primeros 1.000 millones (cifra alcanzada en torno a 1840), los últimos 1.000 millones se han incorporado en solo 15 años. Hasta hace unas pocas décadas, la cifra total seguía creciendo sin freno, y posiblemente alcanzó su pico en una tasa de más del 2 por ciento anual a finales de la década de 1960.

Algunos vieron renacer en ese crecimiento el fantasma de la catástrofe malthusiana, por más que el propio Malthus había observado que «no podemos fiarnos de ningún cálculo de la población o despoblación futura a partir de tasas actuales de crecimiento o decrecimiento». Desconocemos qué es lo que podría volver a modificar la pauta. Hay sociedades, por ejemplo, que han decidido controlar sus dimensiones. La iniciativa, salvando las distancias, no es del todo nueva. En algunos lugares, el asesinato y el aborto eran métodos habituales para frenar la demanda de unos recursos escasos; en el Japón medieval se dejaba morir a los niños a la intemperie, y el infanticidio femenino era una práctica muy común en la India decimonónica y regresó (o, quizá, se reconoció abiertamente) en China en la década de 1980. Lo que era nuevo era que los gobiernos comenzaran a dedicar recursos y leyes a métodos más humanos de control de la población. Su objetivo era conseguir una mejora económica y social real, y no simplemente evitar situaciones familiares y personales críticas.

Fueron muy pocos los gobiernos que hicieron esos esfuerzos, y los factores económicos y sociales no produjeron la misma respuesta en todas partes, ni siquiera a los innegables avances tecnológicos y de saber. La aparición en la década de 1960 de una nueva técnica anticonceptiva y su rápida difusión por muchos países occidentales influyeron radicalmente en el comportamiento y las ideas de la gente, pero su uso entre las mujeres de los países no occidentales dista aún mucho de cualquier nivel deseable. Esta fue una de las muchas razones de que el crecimiento de la población, pese a producirse en todo el mundo, no tomara siempre la misma forma ni provocara las mismas respuestas. Aunque muchos países no europeos han seguido las pautas de la Europa del siglo XIX (al mostrar un descenso de las tasas de mortalidad sin un descenso correspondiente en las tasas de natalidad), sería imprudente predecir que, simplemente, repetirán la siguiente fase de la historia demográfica de los países desarrollados. No podemos dar por sentado que los patrones de descenso de natalidad de un lugar o sociedad concretos se repetirán en otro lugar, como tampoco que no lo harán. La dinámica del aumento de población es sumamente compleja y refleja límites impuestos por la ignorancia y por actitudes personales y sociales difíciles de medir (y mucho más de manejar), y, mientras esperamos a que esta dinámica sea más comprensible, algunos países pobres no pueden mantener por mucho tiempo la esperanza de alcanzar el equilibrio demográfico. En Europa, la natalidad no empezó a descender hasta hace un par de siglos, cuando la prosperidad de unos pocos países hizo atractiva la idea de tener familias más reducidas. En la mayoría de los países en los que la población sigue en rápido aumento, no se ha llegado a nada parecido. Y las cosas pueden empeorar cuando mejoren los recursos médicos, nutricionales y, sobre todo, de sanidad pública. A pesar de los descomunales avances logrados desde 1900, todavía hay muchos lugares donde la mortalidad se tiene que atajar como se hizo en la Europa del siglo XIX. Allí donde se logre y cuando se logre, las cifras de población podrían dispararse todavía más.

La mortalidad infantil es un indicador aproximado pero útil del potencial de crecimiento futuro. En los cien años anteriores a 1970, esa tasa cayó de una media de 225 muertes por cada 1.000 nacimientos a menos de 20 en los países desarrollados; en 1988, las cifras comparativas para Bangladesh y Japón eran de 118 frente a 5. Estas disparidades entre los países ricos y los países pobres son mayores que en el pasado. Asimismo, hay diferencias comparables en cuanto a la esperanza de vida a todas las edades. En los países desarrollados, la esperanza de vida al nacer pasó de algo más de los 40 años en 1870 a algo más de los 70 cien años después. Ahora presenta una uniformidad notable; en 1987, por ejemplo, era de 76, 75 y 70 años en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, respectivamente. Estas diferencias eran insignificantes comparadas con las que los separaban de Etiopía (41) o incluso de la India (58). Aun así, los niños que nacen en la India tienen unas perspectivas de supervivencia mucho mejores con respecto a las de sus antepasados de 1900 (por no hablar de los niños nacidos en Francia en 1789).

En el futuro inmediato, estas disparidades supondrán nuevos problemas. A lo largo de la mayor parte de la historia, todas las sociedades podían representarse como pirámides con muchos jóvenes en la base y pocos ancianos en la cúspide. Ahora, en cambio, las sociedades desarrolladas se asemejan a columnas que se estrechan; la proporción de personas mucho más ancianas es mayor que en el pasado. En los países más pobres ocurre al revés; más de la mitad de la población de Kenia tiene menos de 15 años, y dos tercios de la de China tienen menos de 33. Es decir, si nos limitamos a hablar de una superpoblación mundial, estaremos ignorando hechos importantes. La población del mundo sigue creciendo extraordinariamente, pero a través de factores de origen muy diverso y que tendrán repercusiones históricas también muy diversas.

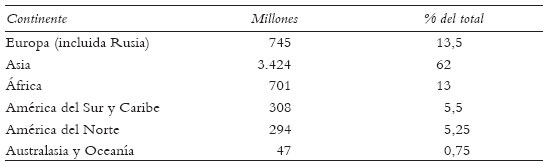

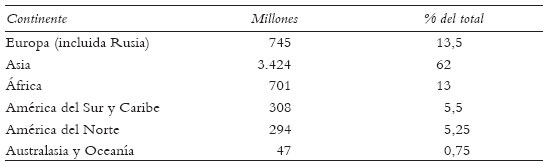

Uno de ellos es la forma en que se distribuye la población. A finales del siglo XX, su distribución por continentes era más o menos la siguiente:

El descenso respecto a la cuota de la población mundial que representaba Europa a mediados del siglo XIX (una cuarta parte) es espectacular, como lo es el fin de cuatro siglos de partida de emigrantes europeos que salieron del continente para distribuirse por todo el mundo. Hasta la década de 1920, Europa seguía exportando personas, sobre todo con destino a América. Aquel flujo se cortó en gran parte debido a las restricciones de entrada a Estados Unidos impuestas a la sazón, se redujo aún más durante la Gran Depresión y ya nunca recobró su anterior importancia. Por otro lado, la emigración a Estados Unidos desde el Caribe, América Central y del Sur y Asia aumentó vertiginosamente en las últimas décadas del siglo XX. Además, aunque algunos países europeos seguían exportando emigrantes (a principios de la década de 1970 seguían saliendo de Gran Bretaña más personas de las que entraban), en la década de 1950 también habían empezado a atraer a norteafricanos, turcos, asiáticos y antillanos, en busca del trabajo que no podían encontrar en sus países. En la actualidad Europa es, por encima de todo, un continente importador de personas.

Sin embargo, puede que los patrones actuales no se mantengan por mucho tiempo. Asia contiene en estos momentos más de la mitad de la humanidad; China concentra la quinta parte y la India, la sexta, pero algunas de las tasas de crecimiento que han dado lugar a estas cifras han empezado por fin a bajar. En Brasil, la tasa de aumento poblacional era de más del doble de la tasa mundial a principios de la década de 1960, pero ahora ya no lo es, aunque su población siga creciendo. Allí, como en otros países latinoamericanos donde el nivel y la esperanza de vida de gran parte de la población no son mucho mejores que los de la Europa de finales del siglo XIX, se ha culpado a la Iglesia católica por su larga trayectoria de oposición al control de la natalidad y al aborto, pero eso no lo explica todo. Las actitudes de los hombres latinoamericanos y las disciplinas sociales que las familias numerosas imponen a muchas mujeres pobres del continente (que, hasta hace poco, eran casi incondicionalmente sumisas), también lo pueden explicar. Mientras, las tasas de crecimiento más alarmantes se encuentran en el mundo islámico; Jordania creció a tal ritmo en la década de 1990 que duplicó su población en dieciséis años, Irak creció con un poco menos de fuerza, a un 3,5 por ciento anual, y la población, mucho más reducida, de Arabia Saudí tuvo un impresionante índice de crecimiento anual del 5,6 por ciento.

Pese a todo, hay constancia de que, durante los últimos treinta años, se ha producido una reducción del tamaño de las familias de algunos países en desarrollo. La intervención oficial no es ajena a ello. Aunque a los regímenes comunistas nunca les gustaron las ideas sobre la estabilización o reducción de la población, en la década de 1960 tanto China como la Unión Soviética iniciaron campañas para retrasar los matrimonios y tener familias menos numerosas. China dio un paso más creando normativas, incentivos fiscales y presión social, al precio de la reaparición de prácticas condenadas de infanticidio femenino. El gobierno indio hizo enormes inversiones en publicidad y propaganda de la anticoncepción y, en menor medida, de la esterilización, pero con escaso éxito. La India no había sufrido la revolución económica que había experimentado Japón o el ataque político a las instituciones tradicionales que había padecido China, de manera que seguía siendo una sociedad predominantemente agrícola y de ideas e instituciones profundamente conservadoras. Excepto una minúscula minoría en el seno de sus élites, la India mantenía, por ejemplo, una enorme y tradicional desigualdad en el estatus y las oportunidades de empleo de los hombres y las mujeres. Bastaría con que las actitudes hacia la mujer que se dan por sentadas en Europa o en Norteamérica (y que a menudo se critican por inadecuadas) se extendieran un poco por el país para que aumentara sustancialmente la edad de matrimonio y, por tanto, disminuyera la media de hijos por familia. Pero semejante cambio presupondría una ruptura en las costumbres, oportunidades y jerarquías tradicionales indias mucho más radical que la obtención de la independencia política en 1947. La supresión de una cultura y de unas tradiciones tan arraigadas no puede hacerse de manera indolora, ni se puede esperar de un país que se libre de ellas tan fácilmente.

Ahora bien, tampoco hay que verlo todo negro. En los países en desarrollo que han ganado en bienestar, la fertilidad ha tendido a descender. Incluso cuando países como la India no han podido generar mejoras obvias para toda su población, Latinoamérica aporta pruebas de que esas mejoras facilitan el camino a la reducción de natalidad. La historia demuestra que la influencia aún creciente de la civilización según la tradición europea, por mucho que llegue empaquetada, sigue siendo el disolvente más potente de las tradiciones. En cierta forma, el cambio en la estructura poblacional es un elemento tan intrínseco a esa influencia como lo son el debilitamiento de la cultura religiosa, la construcción de fábricas o la liberación de la mujer, por nombrar solo tres ejemplos de una larga lista.

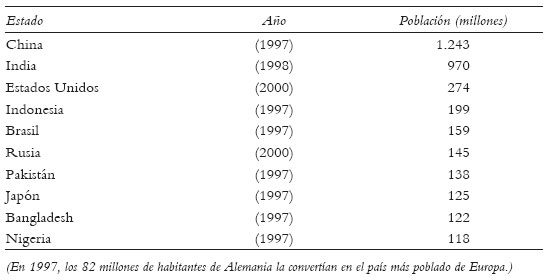

Las diferencias y los cambios de población afectan a la potencia comparativa de las naciones, pero no por ello se pueden equiparar a las diferencias de poder. Los recursos y la cultura también intervienen, y tener poder para una cosa no siempre significa tenerlo para otra. No obstante, el poder y la población están interrelacionados de muchas formas. China, por ejemplo, tiene una población tan grande que la hace prácticamente inconquistable. Pero la ecuación no es siempre tan obvia y automática. Hacia finales del siglo XX, se calculó que los diez estados más grandes del mundo en cuanto a población eran:

En cualquier caso, la lista incluye los tres países más poderosos del mundo, que por supuesto no lo eran hace cien años. También incluye países muy pobres. Mientras que la transformación de China ha tomado la delantera, otros estados de la lista siguen hundidos en una pobreza que para algunos de ellos parece irremediable, tanto si es absoluta, por escasez de recursos naturales (Bangladesh), como si es relativa, porque se han visto engullidos por un crecimiento de la población tan rápido (India e Indonesia) que no les ha dado tiempo de hacer efectivo el cheque del desarrollo. En esos casos, la riqueza recién generada ha servido como mucho para alargar la esperanza de vida. De todas formas, por tentador que sea, no es fácil generalizar. La producción agrícola india se duplicó entre 1948 y 1973, por lo que se creyó que iba a entrar en un período de autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, apenas sirvió para sostener a una población que crecía a un ritmo de un millón al mes.

La población mundial también estaba cambiando de otra forma: conforme el siglo XX tocaba a su fin, casi la mitad vivía en ciudades. La ciudad se está convirtiendo en el hábitat típico del Homo sapiens. Esto suponía un cambio notable con respecto a la mayor parte de la historia de la humanidad, y revelaba que las ciudades habían empezado a perder su antiguo poder aniquilador. En el pasado, la alta tasa de mortalidad de la vida urbana exigía una alimentación demográfica constante en forma de inmigrantes llegados del campo para compensar aquellas pérdidas numéricas. En el siglo XIX, los habitantes de las ciudades de algunos países empezaron a reproducirse a un ritmo lo bastante alto como para que las ciudades crecieran orgánicamente. Los resultados son impresionantes; ahora hay muchas ciudades cuya población es literalmente incalculable. Calcuta ya tenía un millón de habitantes en 1900, pero ahora ha multiplicado esa cifra por quince, y México D. F. tenía solo 350.000 cuando empezó el siglo XX, pero más de 20 millones cuando acabó. Se pueden sacar otras conclusiones a largo plazo. En 1700, solo había en el mundo cinco ciudades de más de 500.000 habitantes, en 1900 ya había cuarenta y tres, y en la actualidad solo en Brasil hay más de siete ciudades con más de un millón de habitantes. Los sistemas sanitarios y las medidas de salud pública necesarios para esos cambios han ido más lentos en unos países que en otros, y la marea urbanizadora ni siquiera ha empezado a bajar.

LA NUEVA RIQUEZA

La población y la dinámica urbanizadora implican por igual un enorme aumento de los recursos mundiales. Simplificándolo en palabras llanas y duras: aunque muchos hayan muerto de hambre, son muchos más los que han vivido. En las distintas hambrunas pueden haber muerto millones de personas, pero hasta ahora no se ha producido la catástrofe mundial malthusiana. Si el mundo no hubiera podido alimentarla, la población mundial sería menor. Otra cosa es saber si esta situación puede continuar. La conclusión de los expertos es que aún podremos dar de comer a un número creciente de personas durante un buen tiempo. Por otro lado, no se ha perdido la esperanza de que la política poblacional ayude a estabilizar la demanda. Si bien en esos temas entramos ya en el terreno de la especulación, la mera existencia de esas esperanzas interesa al historiador, porque dicen algo sobre un estado presente y real del mundo en el que lo que se considera posible importa para determinar lo que ocurrirá. En ese sentido, tenemos que reconocer el gran acontecimiento económico de la historia moderna y, sobre todo, de los últimos cincuenta años: que se alcanzó una producción de riqueza sin precedentes.

Los lectores de este libro deben de estar acostumbrados a ver en sus televisores imágenes desgarradoras de hambre y privaciones. Sin embargo, en gran parte del mundo, a partir de 1945 empezó a darse por sentado, por primera vez en la historia, el crecimiento económico continuo, un crecimiento que se ha convertido en «lo normal», pese a los tropiezos y las interrupciones que puedan darse, hasta el punto de que ahora cualquier desaceleración de este desarrollo provoca alarma. Además, como demuestran las cifras de población, en números brutos, el crecimiento económico real ha sido la tónica imperante en la mayoría de los países subdesarrollados. Si lo miramos con la mentalidad que aún tenía el mundo en 1939, estamos ante una auténtica revolución. Y, aun así, la historia no empieza simplemente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la edad de oro del crecimiento sin precedentes. No, los verdaderos antecedentes históricos de esa oleada de creación de riqueza que ha servido para sostener la carga del aumento de la población mundial, son mucho más profundos. Una forma de medirlos es constatando que una persona media actual maneja una riqueza unas nueve veces mayor que una persona media de 1500. El Producto Interior Bruto (PIB) mundial ha pasado de una base 100 hace cinco siglos a más de 11.600 hoy en día, aunque es cierto que ahora tiene que repartirse entre mucha más gente.

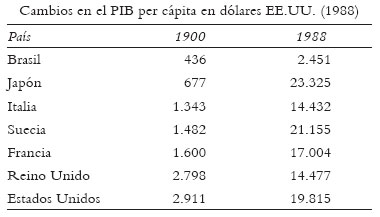

Es innegable que, hasta el siglo XIX, la riqueza y la población siguieron una trayectoria ascendente y más o menos paralela. Después, algunas economías empezaron a mostrar un desarrollo mucho más rápido que otras. Ya a principios del siglo siguiente, se inició otra intensificación de la creación de riqueza que, pese a sufrir los duros frenazos de dos guerras mundiales y los trastornos de la depresión de la década de 1930, se reemprendería tras 1945 y ya no cesaría desde entonces, a pesar de los graves desafíos y los enormes contrastes entre las distintas economías. A partir de 1960, el PIB aumentó prácticamente en todas partes y, en general, también el PIB per cápita. A pesar de todas las disparidades y de los reveses sufridos por algunos países, el crecimiento económico se ha extendido más que nunca.

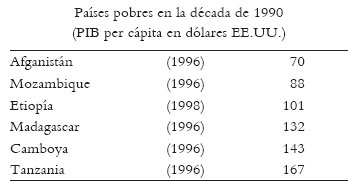

Ciertas cifras, como las de la tabla anterior, deben interpretarse con precaución y pueden cambiar muy deprisa, pero nos dan una imagen certera de la forma en que el mundo se ha enriquecido en un siglo. Sin embargo, parte de la humanidad sigue viviendo en la pobreza más absoluta:

En esa creación de riqueza tan determinante tiene que haber ayudado el hecho de que las principales potencias estuvieran en paz entre ellas durante tanto tiempo. Desde 1945, por supuesto, ha habido muchos conflictos incipientes o de menor escala, y todos los días han muerto cientos de miles de hombres y mujeres, en operaciones bélicas o en sus secuelas. Las grandes potencias han delegado sus batallas en sustitutos. Sin embargo, no ha vuelto a darse una destrucción de capital humano y económico parecida a la que produjeron las dos guerras mundiales. La rivalidad internacional que solía haber detrás de muchas tensiones sirvió, por el contrario, para mantener o alentar la actividad económica en muchos países. Produjo beneficios tecnológicos derivados y condujo a grandes inversiones y movimientos de capital para fines políticos, algunos de los cuales contribuyeron mucho a aumentar la riqueza real.

El primero de aquellos movimientos de capital tuvo lugar a finales de la década de 1940, cuando la ayuda estadounidense hizo posible la recuperación de Europa. Para ello, la dinamo norteamericana tenía que estar disponible, a diferencia de lo que pasó después de 1918. La enorme expansión de la economía de Estados Unidos durante la guerra, que la había sacado por fin de la depresión que precedió al conflicto, junto con la inmunidad de su territorio, que no sufrió daños físicos, garantizaban esa disponibilidad. La explicación de que esa fuerza económica estadounidense se desplegara en forma de ayuda a Europa hay que buscarla en ciertas circunstancias (entre las que destaca la guerra fría). En aquel contexto de tensión internacional, a Estados Unidos le convenía actuar como lo hizo; muchos de sus políticos y hombres de negocios supieron ver y señalar oportunidades imaginativas; durante mucho tiempo no hubo otra fuente alternativa de capital a semejante escala, y, por último, también contribuyó el hecho de que hombres de distintos países, incluso antes de que acabara la guerra, hubieran puesto en marcha instituciones para regular la economía internacional y evitar el regreso a la anarquía económica casi fatal de la década de 1930. Así pues, la historia de la reestructuración de la vida económica del mundo empieza antes de 1945, con las iniciativas en tiempos de guerra que dieron lugar al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). La estabilidad económica que estas instituciones proporcionaron al mundo no comunista posterior a 1945, apuntalaron dos décadas de crecimiento del comercio mundial de casi un 7 por ciento anual en términos reales. Entre 1945 y la década de 1980, el valor medio de los aranceles sobre productos manufacturados cayó del 40 por ciento al 5 por ciento, y el comercio internacional se quintuplicó con creces.

Otra contribución al crecimiento económico fue la que estuvieron efectuando los científicos y los ingenieros durante un período de tiempo aún más largo y de formas menos oficiales y a menudo menos visibles. La aplicación continua del saber científico a través de la tecnología y la mejora y racionalización de los procesos y de los sistemas en busca de un mayor rendimiento ya eran muy importantes antes de 1939, pero pasaron a un manifiesto primer plano y empezaron a ejercer cada vez más influencia después de 1945. Lo que supusieron para la agricultura, en la que había empezado a haber mejoras mucho antes de que la industrialización fuera un fenómeno reconocible, es uno de los ejemplos más claros de sus efectos. Durante miles de años, la única forma que tuvieron los campesinos de aumentar sus ingresos fue recurrir a los antiguos métodos, sobre todo a la tala y la roturación de nuevas tierras. Aún quedan muchas que, con las inversiones adecuadas, podrían hacerse cultivables (sin contar lo mucho que ya se ha hecho en los últimos veinticinco años para aprovechar esos terrenos, incluso en un país tan poblado como la India). Y, sin embargo, esto no explica por qué la producción agrícola mundial ha aumentado tan drásticamente en los últimos tiempos. La razón fundamental es la continuación y aceleración de la revolución agrícola que se inició en los primeros años de la Europa moderna, y que fue visible al menos desde el siglo XVII. Doscientos cincuenta años después, la tendencia se aceleró enormemente gracias, en gran parte, a la ciencia aplicada.

Mucho antes de 1939, se empezó a introducir con éxito el trigo en tierras en las que, por razones de clima, nunca se había cultivado. Los genetistas agrícolas habían desarrollado nuevas variedades de cereales, una de las primeras contribuciones científicas del siglo XX a la agricultura a una escala que iba mucho más allá de las «mejoras» por ensayo y error de otras épocas; faltaban muchos años para que la modificación genética de las especies de cultivo empezara a ser objeto de críticas. Para entonces ya se habían hecho contribuciones aún mayores en los cultivos cerealistas existentes mejorando los fertilizantes químicos (los primeros, distribuidos ya en el siglo anterior). Una sustitución sin precedentes del nitrógeno del suelo condujo a los grandes niveles de rendimiento ahora comunes en los países con una agricultura avanzada. Sin embargo, el precio era un consumo ingente de energía, de manera que en la década de 1960 empezaron a expresarse los primeros temores por sus consecuencias ecológicas. Para entonces, a la mejora de los fertilizantes se le había sumado la de los herbicidas y los insecticidas, al tiempo que se multiplicaba el uso de maquinaria en la agricultura de los países desarrollados. En 1939, Inglaterra tenía la agricultura más mecanizada del mundo en términos de caballos de fuerza por hectárea cultivada; con todo, los agricultores ingleses seguían haciendo gran parte de las tareas con caballos y, a diferencia de Estados Unidos, la presencia de cosechadoras combinadas era muy escasa. Pero los campos no eran lo único que se había mecanizado. La llegada de la electricidad trajo consigo las ordeñadoras, las secadoras de grano, las trilladoras y la calefacción en los establos en invierno. Ahora, la informática y la automatización han empezado a reducir todavía más la dependencia respecto a la mano de obra humana. En el mundo desarrollado, la mano de obra agrícola ha seguido descendiendo mientras la producción por metro cuadrado aumentaba, y las cosechas genéticamente modificadas prometen rendimientos aún mayores.

A pesar de eso, paradójicamente, puede que en estos momentos haya en el mundo más agricultores de subsistencia que en 1900, por la simple razón de que hay más gente. Aun así, la proporción de campos de cultivo que poseen y el valor de sus cosechas han bajado. Ahora, el 2 por ciento de los agricultores que viven en los países desarrollados suministran casi la mitad de los alimentos del mundo. En Europa, la figura del campesino desaparece por momentos, como ya lo hizo en Gran Bretaña hace doscientos años. Sin embargo, esa evolución ha sido muy desigual y accidentada. Rusia, que siempre había sido una de las grandes economías agrícolas, sufrió, en una época tan reciente como 1947, una hambruna tan grave que hizo resurgir episodios de canibalismo. La escasez local sigue siendo un peligro en los países con poblaciones grandes y en rápido crecimiento, donde la agricultura de subsistencia está generalizada y la productividad sigue siendo baja. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, la producción de trigo por hectárea en Gran Bretaña ya era más de 2,5 veces superior a la de la India, y en 1968 la quintuplicaba. En el mismo período, la producción de arroz en Estados Unidos pasó de 1,75 toneladas por hectárea a casi 4,8, mientras que la de Birmania, el antiguo «arrozal de Asia», subió solo de 1,5 a 1,7. En 1968, un trabajador agrícola de Egipto daba de comer a poco más que una familia, mientras que en Nueva Zelanda cada empleado de granja producía alimento para cuarenta personas.

Los países económicamente avanzados en otros aspectos son los que presentan las mayores productividades agrícolas, mientras que los que tienen más necesidades no han logrado producir cosechas de una forma más barata que las primeras economías industriales. Se dan entonces paradojas irónicas: los rusos, los indios y los chinos, grandes productores de cereales y arroz, han acabado comprando trigo estadounidense y canadiense. Las distancias entre los países desarrollados y los no desarrollados se han ampliado en las décadas de abundancia. Cerca de la mitad del planeta consume actualmente unas seis séptimas partes de la producción mundial, y la otra mitad tiene que repartirse la séptima que queda. En 1970, la media docena escasa de estadounidenses que hay por cada 100 seres humanos utilizaba unos 40 de cada 100 barriles de petróleo producidos en el mundo anualmente. Cada uno de ellos consumía más o menos un cuarto de tonelada de productos de papel al año, cuando en China esa cantidad se reducía a 9 kilos. La energía eléctrica que se empleaba en China para todos los usos en un año solo habría podido mantener el suministro eléctrico de los aparatos de aire acondicionado de Estados Unidos, según se llegó a decir. La producción de electricidad es una de las mejores formas de establecer comparaciones, ya que su comercio internacional es relativamente bajo y la mayor parte se consume en el mismo país que la genera. A finales de la década de 1980, Estados Unidos producía cerca de 40 veces más electricidad per cápita que la India y 23 veces más que China, pero solo 1,3 veces más que Suiza.

En todos los rincones del mundo, la distancia entre las naciones ricas y las naciones pobres no ha hecho más que aumentar desde 1945, pero, en general, no porque los pobres se hayan vuelto más pobres, sino porque los ricos se han vuelto cada vez más ricos. Prácticamente, las únicas excepciones a la regla se podían encontrar en las economías comparativamente ricas (con respecto a los estándares del mundo pobre) de la Unión Soviética y Europa oriental, en las que la mala administración y las exigencias de una economía dirigida impusieron tasas de crecimiento más bajas o incluso nulas. Dejando de lado estas excepciones, ni siquiera las aceleraciones de producción más espectaculares —algunos países asiáticos, por ejemplo, entre 1952 y 1970 elevaron su producción agrícola en una proporción mayor que Europa y mucho mayor que Norteamérica— han logrado mejorar la posición de los países pobres en relación con la de los ricos, a causa de sus poblaciones en aumento y porque, en cualquier caso, los ricos partían de un nivel más alto.

Aunque sus respectivas posiciones en la lista pueden haber cambiado, los países que en 1950 gozaban de los niveles de vida más elevados siguen teniéndolos hoy con diferencia, ahora acompañados de Japón. Son los principales países industriales. Sus economías son las más ricas per cápita, y su ejemplo estimula a los países más pobres a buscar su propia salvación en el crecimiento económico, que con demasiada frecuencia se identifica con la industrialización. Cierto es que las principales economías industriales de hoy no se parecen mucho a sus antecesoras del siglo XIX. Las antiguas y pesadas industrias manufactureras, que durante tanto tiempo vertebraron la fuerza económica, ya no sirven como medida fácil de dicha fuerza. Las industrias que antes eran básicas en los países líderes, han decaído. De los tres países principales que fabricaban acero en 1900, los dos primeros (Estados Unidos y Alemania) aún seguían entre los cinco primeros productores ochenta años después, pero ya en tercer y quinto lugar, respectivamente; el Reino Unido (tercero en 1900) ocupaba la décima posición en la misma tabla, con España, Rumanía y Brasil pisándole los talones. En la actualidad, Polonia fabrica más acero que Estados Unidos hace un siglo. Además, las industrias más nuevas encontraron en muchos casos un mejor entorno para crecer deprisa en ciertos países en desarrollo que en las economías maduras. De esta forma, en 1988 el PIB de Taiwan pasó a ser casi dieciocho veces el de la India, y el de Corea del Sur, quince veces el de la India.

El crecimiento económico del siglo XX se producía con frecuencia en sectores —como la electrónica y los plásticos— que apenas existían en 1945, así como en fuentes de energía nuevas. El carbón reemplazó al agua corriente y a la madera en el siglo XIX como la principal fuente de energía industrial, pero mucho antes de 1939 ya lo acompañaban la hidroelectricidad, el petróleo y el gas natural, a los que se incorporó muy recientemente la energía creada por fisión nuclear. El crecimiento industrial ha elevado los niveles de vida al tiempo que los costes de la energía se reducían y, con ellos, los del transporte. Pero hubo una innovación concreta que tuvo una importancia enorme: en 1885 se construyó el primer vehículo propulsado por combustión interna, es decir, un vehículo en el que la energía producida por calor se utilizaba directamente para mover un pistón dentro del cilindro de un motor, en lugar de ser transmitida a este a través del vapor obtenido en una caldera con llama externa. Nueve años después apareció un artilugio de cuatro ruedas fabricado por la firma francesa Panhard, que es un antepasado reconocible del coche moderno. Francia, junto con Alemania, dominó durante la década siguiente la producción de coches, pero eran juguetes para ricos. Hasta aquí la prehistoria del automóvil. La historia del automóvil comenzó en 1907, cuando el estadounidense Henry Ford montó una línea de producción para el luego famoso Modelo T. Concebido desde el primer momento para el mercado de masas, era un coche barato. En 1915 se fabricaban al año un millón de coches Ford, y en 1926 el Modelo T costaba menos de 300 dólares. Fue el pistoletazo de salida de un enorme éxito comercial.

También fue una revolución social y económica. Ford cambió el mundo. Al dar a las masas algo que antes se consideraba un lujo y una movilidad que quince años atrás ni siquiera tenían los millonarios, el impacto fue tan grande como el de la llegada del ferrocarril. Este incremento de la comodidad se extendió además por todo el mundo, con consecuencias enormes. Una de ellas fue la creación de una industria del automóvil mundial que en muchos casos pasó a dominar los sectores manufactureros nacionales, y que acabó creando una integración internacional a gran escala. En la década de 1980, tres de cada cuatro coches que había en el mundo procedían de tan solo ocho fabricantes. El sector estimuló a su vez grandes inversiones en otros sectores; hasta hace muy pocos años, la mitad de los robots industriales del mundo se utilizaban en las fábricas de coches para soldar, y otra cuarta parte, para pintar componentes. En un plazo de tiempo equivalente, la producción de automóviles estimuló enormemente la demanda de petróleo. Se empezó a contratar a grandes cantidades de empleados para suministrar gasolina y prestar otros servicios a los propietarios de coches. La inversión en carreteras pasó a ser una prioridad para los gobiernos, como no lo había sido desde los días del imperio romano.

Ford, como tantos otros revolucionarios, había reunido las ideas de otros para forjar la suya y, al mismo tiempo, también había transformado el entorno de trabajo. Estimulados por su ejemplo, los fabricantes hicieron de las cadenas de montaje la forma habitual de fabricar bienes de consumo. En las que instaló Ford, el coche avanzaba a una velocidad constante de un trabajador a otro, y cada uno de ellos hacía en el tiempo mínimo necesario el trabajo exactamente delimitado y, cuando era posible, más sencillo en el que él (o, más adelante, ella) estaba especializado. Pronto se lamentaría el efecto psicológico en el trabajador, pero Ford ya supo ver que aquel trabajo era muy aburrido y pagó salarios altos (lo que facilitaba a sus trabajadores comprar sus coches). Contribuyó así a otro cambio social fundamental de consecuencias culturales incalculables: la potenciación de la prosperidad económica mediante el aumento del poder adquisitivo y, por consiguiente, de la demanda.

COMUNICACIÓN

Ahora hay cadenas de montaje controladas de principio a fin por robots. Desde 1945 ha habido un solo y gigantesco cambio tecnológico que ha afectado a las principales sociedades industriales, y se ha dado en el vasto campo de lo que se ha venido en llamar «tecnología de la información», la compleja ciencia de diseñar, construir, manejar y controlar máquinas electrónicas que procesan información. Es difícil encontrar en la historia de la tecnología una oleada de innovación que haya entrado con tanto ímpetu. Las aplicaciones del trabajo realizado durante la Segunda Guerra Mundial fueron ampliamente difundidas en servicios y procesos industriales en tan solo un par de décadas. El ejemplo más obvio es el de las «computadoras» o procesadores de datos electrónicos, cuyos primeros modelos aparecieron ya en 1945. Los rápidos aumentos de potencia y velocidad, las reducciones del tamaño y las mejoras de la capacidad de visualización supusieron un enorme incremento en la cantidad de información que se podía ordenar y procesar en un tiempo dado. En este caso, además, el cambio cuantitativo trajo consigo una transformación cualitativa. Ciertas operaciones técnicas hasta entonces inviables por la cantidad de datos implicados, dejaron de serlo. Nunca se había acelerado tanto la actividad intelectual. Además, este revolucionario desarrollo de la potencia de los ordenadores fue paralelo a un aumento de su accesibilidad física y económica y de su portabilidad. En tan solo treinta años, un «microchip» del tamaño de una tarjeta de crédito estaba haciendo el mismo trabajo que al principio hacía una máquina del tamaño de una sala de estar. En 1965 se constató que la capacidad de procesamiento de un «chip» se duplicaba cada dieciocho meses; los cerca de dos mil transistores que contenía un chip hace treinta años se cuentan ahora por millones. Los efectos transformadores se han dejado sentir exponencialmente y en todas las actividades humanas, desde ganar dinero o hacer la guerra hasta la investigación académica y la pornografía.

Pero los ordenadores son solo una parte de otra larga historia de desarrollo e innovación en la comunicación de todo tipo, empezando por los avances en el desplazamiento mecánico y físico de los objetos sólidos (mercancías y personas). Los principales logros del siglo XIX fueron primero la aplicación del vapor a las comunicaciones por mar y por tierra, y luego la electricidad y el motor de combustión interna. En el aire, antes de 1900 ya habían aparecido los globos y las primeras aeronaves «dirigibles», pero hasta 1903 no se realizó el primer vuelo con una máquina de pasajeros «más pesada que el aire» (es decir, cuya sustentación no dependía de depósitos de algún gas más ligero que el aire). Se anunciaba así una nueva era en el transporte físico. Ochenta años después, el valor de las mercancías que pasaban por el mayor aeropuerto de Londres superaba al de cualquier puerto británico. Ahora, millones de personas viajan con regularidad en avión por motivos de negocios o profesionales, pero también de ocio, y esta capacidad de volar ha dado a las personas un control del espacio apenas imaginable a principios del siglo XX.

Para entonces, la comunicación de datos ya tenía muy avanzada otra revolución: la separación del flujo de información respecto de cualquier conexión física entre origen y señal. A mediados del siglo XIX, los postes de las líneas del telégrafo eléctrico ubicados junto a las vías del tren ya formaban parte del paisaje habitual, y también se había iniciado el proceso de unir el mundo mediante cables submarinos. Pero los vínculos físicos seguían siendo esenciales. Hasta que Hertz identificó la onda electromagnética. En 1900, los científicos ya estaban explotando la teoría electromagnética para poder enviar los primeros mensajes literalmente «inalámbricos». Ya no hacía falta que el transmisor y el receptor estuvieran conectados físicamente. De manera oportuna, en 1901, el primer año de un nuevo siglo que se vería profundamente marcado por este invento, Marconi envió el primer mensaje radiofónico a través del Atlántico. Treinta años después, la mayoría de los millones de personas que ya tenían receptores de radio en casa habían comprendido por fin que no hacía falta abrir las ventanas para que aquellas misteriosas «ondas» les alcanzaran, y los principales países ya disponían de sistemas de radiodifusión a gran escala.

Pocos años antes se había hecho la primera demostración de los aparatos en los que se basó la televisión. En 1936, la BBC inició el primer servicio de emisión de programas televisivos. Veinte años después, ese medio estaba totalmente establecido en las sociedades industriales más avanzadas, y en la actualidad lo está en todo el mundo. Su instauración tuvo implicaciones tan enormes como las de la llegada de la imprenta, pero para evaluarlas hay que ubicarlas en el contexto global de la era moderna del desarrollo de las comunicaciones, cuyas implicaciones, siendo incalculables, fueron política y socialmente neutras o, mejor, de doble filo. La telegrafía y la radio hicieron que la información circulara más rápidamente, lo que podía beneficiar por igual a los gobiernos y a sus opositores. En el caso de la televisión, sus ambigüedades salieron a la luz aún más deprisa. Sus imágenes podían exponer cosas que los gobiernos querían ocultar a cientos de millones de personas, pero también se creía que podían formar la opinión en interés de quienes la controlaban.

A finales del siglo XX, se hizo evidente que internet, el último gran avance en la tecnología de la información, también tenía un potencial ambiguo. Originado a partir de ARPANET —desarrollado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1969—, internet tenía en el año 2000 360 millones de usuarios habituales, la mayor parte en los países desarrollados. Para entonces, la facilidad de comunicación que ofrecía había contribuido a revolucionar los mercados mundiales y a influir fuertemente en la política internacional, sobre todo en aquellas regiones que estaban empezando a adoptar sistemas políticos más abiertos. A principios de la década de 2000, el comercio electrónico —la venta y compra de bienes y servicios a través de internet— representaba en Estados Unidos una gran cuota del comercio en general, y empresas como Amazon y eBay se situaron entre las más ricas e influyentes del mercado. En 2005, el correo electrónico había sustituido a los servicios postales como sistema de comunicación preferido en América del Norte, Europa y partes del este de Asia. Al mismo tiempo, gran parte de la capacidad de transferencia cada vez más rápida de internet se dedicaba a los contenidos pornográficos o a los juegos interactivos. Junto con ese derroche de capacidad, las diferencias sociales entre los que pasan la mayor parte del día conectados y los que no tienen acceso a internet son cada vez mayores.

CIENCIA Y NATURALEZA

En 1950, la industria moderna ya dependía de la ciencia y de los científicos, ya fuera de forma directa o indirecta, aunque no siempre evidente y admitida. Además, la transformación de la ciencia fundamental en productos finales ya era muy rápida para entonces, y no ha dejado de acelerarse en casi todos los campos de la tecnología. Cuando se instauró el principio del motor de combustión interna, tuvo que pasar casi medio siglo para que el uso del automóvil se generalizara a un nivel considerable. En tiempos más recientes, sin embargo, el microchip hizo aparecer ordenadores portátiles en tan solo diez años. El progreso tecnológico sigue siendo la única manera de que la inmensa mayoría de la gente se dé cuenta de la importancia de la ciencia. Pero la manera en que dicha ciencia está dando forma a sus vidas ha cambiado bastante. En el siglo XIX, la mayor parte de los resultados prácticos de la ciencia aún eran productos derivados de la curiosidad científica, a veces incluso un descubrimiento accidental. A partir de 1900, esto empezó a cambiar. Algunos científicos se dieron cuenta de las ventajas de las investigaciones con objetivos concretos. Veinte años después, las grandes compañías industriales empezaban a ver la investigación como un dividendo de su inversión, aunque fuera menor. Con la llegada de la petroquímica, los plásticos, la electrónica y la medicina bioquímica, algunos laboratorios industriales se convirtieron en enormes centros de investigación. En la actualidad, la vida de un ciudadano corriente de un país desarrollado se basa por completo en la ciencia aplicada. Esta omnipresencia, junto con la espectacularidad de algunos de sus logros, ha motivado el reconocimiento creciente que recibe la ciencia. Midámoslo en dinero: el Laboratorio Cavendish de Cambridge, por ejemplo, en el que antes de 1914 se realizaron algunos de los más importantes experimentos de física nuclear, recibía a la sazón una subvención de la universidad de unas 300 libras anuales (unos 1.500 dólares al cambio de la época). Cuando, durante la guerra de 1939-1945, los británicos y los estadounidenses decidieron aunar esfuerzos para producir armas nucleares, el «Proyecto Manhattan» resultante —como se llamó— costó aproximadamente lo mismo que todas las investigaciones científicas de la historia de la humanidad juntas.

Esas enormes sumas de dinero —que serán aún mayores en el mundo posterior a la guerra— marcan otro cambio trascendental: la nueva importancia de la ciencia para los gobiernos. Tras pasar siglos recibiendo como mucho patrocinios ocasionales por parte del Estado, ahora la ciencia se convertía en un asunto político prioritario. Tan solo los gobiernos podían aportar los recursos que requería la magnitud de algunas de las investigaciones efectuadas a partir de 1945. Una de sus metas era mejorar su armamento, la razón que había detrás de gran parte de la enorme inversión científica de Estados Unidos y la Unión Soviética. No obstante, el interés y la participación crecientes de los gobiernos no ha hecho que la ciencia se convierta en un asunto nacional, sino todo lo contrario. La tradición de la comunicación internacional entre los científicos es una de las herencias más generosas que dejó la primera gran época de la ciencia del siglo XVII, si bien es cierto que, aun sin ella, la ciencia habría saltado las fronteras nacionales por razones meramente teóricas y técnicas.

Una vez más, el contexto histórico es complejo y profundo. Ya antes de 1914, era cada vez más evidente que las líneas divisorias entre las distintas ciencias —algunas de las cuales eran campos de estudio clara y convenientemente diferenciados desde el siglo XVII— empezaban a confundirse y a difuminarse. Las verdaderas implicaciones de este cambio empezaron a revelarse muy recientemente. Hasta entonces, frente a todos los logros de los grandes químicos y biólogos de los siglos XVIII y XIX, los físicos fueron los que más contribuyeron a cambiar el mapa científico del siglo XX. James Clerk Maxwell, el primer profesor de física experimental de Cambridge, publicó en la década de 1870 un trabajo sobre electromagnetismo que entraba por primera vez en áreas y problemas que la física newtoniana no había tocado. La labor teórica y la investigación experimental de Maxwell afectaron mucho a la creencia generalizada de que el universo obedecía a leyes naturales, regulares y averiguables de una naturaleza en cierto modo mecánica, y de que estaba compuesto en esencia de materia indestructible en combinaciones y disposiciones diversas. En adelante hubo que incluir en ese cuadro los campos electromagnéticos recién descubiertos, cuyas posibilidades tecnológicas fascinaron enseguida a científicos y a profanos por igual.

La labor fundamental que siguió y que sentó las bases de la teoría física moderna la realizaron, entre 1895 y 1914, Röntgen, que descubrió los rayos X; Becquerel, que descubrió la radiactividad; Thomson, que descubrió el electrón; los Curie, que aislaron el radio, y Rutherford, que investigó la estructura del átomo. Todos ellos hicieron posible ver el mundo físico de otra manera. En lugar de trozos de materia, el universo empezó a verse como una suma de átomos, que eran minúsculos sistemas solares de partículas unidas por fuerzas eléctricas en distintas disposiciones. El comportamiento de esas partículas parecía borrar la distinción entre campos de materia y campos electromagnéticos. Además, sus disposiciones no eran fijas, ya que en la naturaleza una disposición podía conducir a otra y, por tanto, un elemento podía transformarse en otro. El trabajo de Rutherford era especialmente decisivo porque determinó que los átomos podían «dividirse» debido a su estructura como sistema de partículas. Esto significaba que la materia se podía manipular incluso a ese nivel fundamental. Pronto se identificaron dos de esas partículas, los protones y los electrones. No se aisló ninguna otra hasta 1932, cuando Chadwick descubrió el neutrón. A partir de entonces, el mundo científico pudo forjarse una imagen validada experimentalmente de la estructura del átomo como sistema de partículas. Sin embargo, ya en 1935 el propio Rutherford afirmó que la física nuclear no tendría ninguna implicación práctica, y nadie corrió a contradecirle.

Lo que no hizo de forma automática todo aquel trabajo experimental de enorme importancia fue aportar un nuevo marco teórico para sustituir al sistema newtoniano. Para ello fue necesaria una larga revolución en la teoría, revolución que empezó en los últimos años del siglo XIX y culminó en la década de 1920. Giraba en torno a dos conjuntos diferentes de problemas que dieron lugar a los estudios designados con los términos «relatividad» y «teoría cuántica». Los pioneros fueron Max Planck y Albert Einstein. En 1905 habían aportado la demostración experimental y matemática de que las leyes newtonianas del movimiento eran un marco inadecuado para explicar algo que ya nadie negaba: que las transacciones de energía en el mundo material tienen lugar no en un flujo uniforme, sino en saltos discretos (los llamados «cuantos»). Planck demostró que el calor radiante (por ejemplo, del sol) no se emite de forma constante, como exigían las leyes de Newton, y que esto sucede en todos los intercambios de energía. Einstein defendió que la luz no se propaga de forma continua, sino en partículas. Aunque todavía se avanzaría mucho más en los siguientes veinte años, la contribución de Planck tuvo un impacto tremendo y volvió a provocar desasosiego; las teorías de Newton se habían revelado incompletas, pero no había nada con qué sustituirlas.

Mientras, tras su estudio sobre los cuantos, Einstein había publicado en 1905 el trabajo por el que sería más aclamado en todas partes (aunque no siempre entendido): su exposición de la teoría de la relatividad. Básicamente, demostró que la tradicional distinción entre espacio y tiempo, por un lado, y masa y energía, por otro, no podía seguir en pie. En lugar de la física tridimensional de Newton, Einstein dirigió la atención del mundo hacia un «continuo espacio-tiempo» en el que se pudieran comprender las interacciones entre el espacio, el tiempo y el movimiento. Esto fue pronto corroborado por la observación astronómica de hechos que la cosmología newtoniana no podía explicar, pero que sí cabían en la teoría de Einstein. Una consecuencia extraña e imprevista del trabajo en el que se basaba la teoría de la relatividad, fue la demostración que hizo Einstein de las relaciones entre masa y energía, que formuló como E = mc2, donde E es energía, m es masa y c es la velocidad constante de la luz. La importancia y la exactitud de esta formulación teórica no se verían claramente hasta una fase mucho más avanzada de la física nuclear, cuando se evidenciaría que las relaciones observadas en la transformación de la energía de masa en energía calorífica durante la división de los núcleos también correspondían a esta fórmula.

Mientras se digerían estos avances, se siguió intentando reformular la física, pero no se llegó muy lejos hasta que, en 1926, se dio un paso teórico fundamental que por fin aportó un marco matemático a las observaciones de Planck y, claramente, a la física nuclear. Lo que habían conseguido Schrödinger y Heisenberg, los dos principales matemáticos responsables, fue tan arrollador que durante un tiempo pareció que la mecánica cuántica acabaría explicando todos los fenómenos científicos. Ahora podía explicarse el comportamiento de las partículas dentro del átomo observado por Rutherford y por Bohr. A partir de ese trabajo, se elaboraron predicciones sobre la existencia de nuevas partículas nucleares, en especial el positrón, que fue oficialmente identificado en la década de 1930. El descubrimiento de nuevas partículas continuó. Todo indicaba que la mecánica cuántica había inaugurado una nueva era en la física.

A mediados de siglo, en el ámbito de la ciencia había desaparecido mucho más que un cuerpo de leyes generales antes aceptado (sin perjuicio de que, a efectos cotidianos, la física newtoniana seguía cubriendo casi todas las necesidades). En la física, y en el resto de ciencias a las que había saltado desde la física, el propio concepto de una ley general estaba siendo reemplazado por el de la probabilidad estadística como lo mejor a lo que se podía aspirar. La idea de ciencia estaba cambiando tanto como su contenido. Además, las fronteras entre las distintas ciencias desaparecieron bajo la avalancha de los nuevos conocimientos obtenidos con las teorías y los instrumentos más recientes. Ya no quedaba ninguna división tradicional de la ciencia que pudiera abarcar una sola mente. Las refundiciones a las que había dado lugar la importación de la teoría física a la neurología o de las matemáticas a la biología, por ejemplo, supusieron nuevos obstáculos para alcanzar aquella síntesis de conocimientos con la que se soñaba en el siglo XIX, conforme el ritmo de adquisición de nuevos conocimientos (algunos en cantidades que solo podían manejar los ordenadores de última generación) se aceleraba más que nunca. Nada de ello hizo disminuir el prestigio de los científicos ni la creencia de que eran la mejor esperanza que tenía la humanidad para gestionar mejor su futuro. Si surgieron dudas, nunca fue por su incapacidad para generar una teoría global que resultara tan inteligible para los profanos como la de Newton. Mientras, el goteo de avances específicos en las distintas ciencias continuó.

Hasta cierto punto, a partir de 1945 el testigo pasó de la física a las ciencias biológicas o «de la vida». Como en otros casos, el éxito y el potencial prometedor que tienen ahora se remonta a tiempo atrás. La invención del microscopio en el siglo XVII reveló por primera vez la organización del tejido en unidades diferenciadas llamadas «células». En el siglo XIX, los investigadores ya habían entendido que las células se podían dividir y que se desarrollaban individualmente. La teoría celular, ampliamente aceptada en 1900, sugería que la célula, como organismo vivo, aportaba un buen punto de vista para el estudio de la vida, y la aplicación de la química en este sentido se convirtió en una de las vías principales de la investigación biológica. Otro avance fundamental de la biología decimonónica lo trajo una nueva disciplina, la genética, el estudio de la transmisión de características de padres a hijos. Darwin había aludido a la herencia como el medio de propagación de caracteres favorecido por la selección natural. El primer paso para entender el mecanismo que hacía posible ese proceso lo dio un monje austríaco, Gregor Mendel, en las décadas de 1850 y 1860. A partir de una meticulosa serie de experimentos de reproducción de plantas de guisantes, Mendel llegó a la conclusión de que existían unidades hereditarias que controlaban la expresión de caracteres heredados de padres a hijos. En 1909, un danés las llamó «genes».

Poco a poco, empezó a comprenderse mejor la química de las células y se aceptó la realidad física de los genes. En 1873, ya se había establecido que en el núcleo de la célula hay una sustancia que puede ser el factor determinante fundamental de toda materia viva. Los experimentos posteriores revelaron una ubicación visible para los genes en los cromosomas, y en la década de 1940 se demostró que los genes controlan la estructura química de la proteína, el componente más importante de las células. En 1944 se dio el primer paso hacia la identificación del agente concreto que produce cambios en ciertas bacterias y que, por consiguiente, puede controlar la estructura de la proteína. En la década siguiente, dicho agente se identificó finalmente como el «ADN», y en 1953 se determinó su estructura física (la doble hélice). La importancia crucial de esta sustancia (cuyo nombre completo es «ácido desoxirribonucleico») se debe a que es la portadora de la información genética que determina la síntesis de moléculas de proteína como base de la vida. Por fin se podía acceder a los mecanismos químicos que subyacen a la diversidad de los fenómenos biológicos. Fisiológicamente, y puede que también psicológicamente, el ser humano estaba ante un cambio en la forma de verse a sí mismo sin precedentes desde la difusión de las ideas darwinianas en el siglo anterior.

La identificación y el análisis de la estructura del ADN fueron los pasos más evidentes hacia una nueva manipulación de la naturaleza, la configuración de formas de vida. En 1947 ya se había acuñado el término «biotecnología». Una vez más, la consecuencia no fue solo una adquisición de conocimientos científicos, sino también una redefinición de los campos de estudio y la creación de nuevas aplicaciones. Expresiones como «biología molecular» e «ingeniería genética» se hicieron pronto familiares, como había ocurrido con «biotecnología». Pronto se vio que era posible alterar los genes de algunos organismos para darles las características deseadas. Manipulando sus procesos de crecimiento, también se podían crear levadura y otros microorganismos para producir sustancias totalmente nuevas (enzimas, hormonas y otros agentes químicos). Esta fue una de las primeras aplicaciones de la nueva ciencia; la tecnología y los datos acumulados de manera empírica e informal durante miles de años para elaborar pan, cerveza, vino y queso, se veían finalmente desbancados. La modificación genética de las bacterias permitió cultivar nuevos compuestos. Al acabar el siglo XX, tres cuartas partes de la soja cultivada en Estados Unidos eran producto de semillas modificadas genéticamente, y naciones agrícolas como Canadá, Argentina y Brasil también habían empezado a recoger ingentes cosechas genéticamente modificadas.

Todavía más impresionante es lo que sucedió a finales de la década de 1980 con una investigación de colaboración internacional llamada «Proyecto Genoma Humano». Tenía un objetivo increíblemente ambicioso: establecer la secuencia completa del sistema genético humano. Para ello había que identificar la posición, la estructura y la función de todos y cada uno de los genes humanos, teniendo en cuenta que se suponía que había entre 30.000 y 50.000 genes en cada célula, y que cada gen contenía hasta 30.000 pares de las cuatro unidades químicas básicas que forman el código genético. Recién acabado el siglo, se anunció la conclusión del proyecto. (Y poco después se hizo el aleccionador descubrimiento de que los seres humanos apenas tienen el doble de genes que la mosca de la fruta, muchos menos de lo que se había previsto.) Se iniciaba así todo un futuro en el que se podría manipular la naturaleza a otro nivel; lo que eso podría significar se podía ver ya en un laboratorio escocés en forma de la primera oveja «clonada» con éxito. Otra realidad que se ha vuelto posible son los cribados en busca de genes defectuosos y la sustitución de algunos de ellos. Las implicaciones sociales y médicas son enormes. En la vida cotidiana, lo que se conoce como la «huella genética» (el análisis de ADN) es ya un procedimiento policial rutinario para identificar a las personas a partir de muestras de sangre, saliva o semen.

Llegado el año 2005, era cada vez más evidente que la ingeniería genética acabaría conformando gran parte de nuestro futuro, a pesar de la controversia originada por muchos programas de investigación en este campo. Ahora, los «nuevos» microorganismos creados por los genetistas son patentables y, por lo tanto, están comercialmente disponibles en muchos lugares del mundo. Asimismo, los cultivos modificados genéticamente se utilizan para aumentar el rendimiento creando cepas más resistentes y productivas, lo que para algunas regiones equivale a su primera oportunidad de volverse autosuficientes en cuestión de alimentos básicos. Sin embargo, pese a sus evidentes ventajas, la biotecnología está siendo sometida a examen por dar productos alimentarios que pueden no ser seguros y porque favorece el control por parte de las grandes multinacionales de la investigación y de la producción mundiales. Por razones obvias, la inquietud es aún mayor en lo relativo a la investigación genética con material humano, como el trabajo en las células madre de los embriones. Muchos científicos no se dan cuenta de los temores que pueden despertar sus investigaciones entre el público general, básicamente por las advertencias que nos da la historia del siglo XX.

Gran parte de la sorprendente rapidez con que se han producido los avances en este campo se debe al aumento de la potencia de los ordenadores, otro ejemplo de la aceleración del avance científico que, por un lado, hace que los nuevos conocimientos encuentren aplicación antes y, por otro, cuestiona más deprisa los hitos y supuestos establecidos, planteando ideas nuevas a las mentes profanas. Todo lo cual no obsta para que siga siendo más difícil que nunca ver las implicaciones o el significado de estos cuestionamientos. Y es que, a pesar de los recientes y enormes avances producidos en las ciencias de la vida, probablemente su verdadera importancia solo la ven ciertas minorías muy reducidas.

EL ESPACIO: UN NUEVO ENTORNO PARA LA HUMANIDAD

Durante un breve período, a mediados del siglo XX el poder de la ciencia se manifestó sobre todo en la exploración del espacio. Puede que algún día esa ampliación del entorno humano haga parecer muy menores otros procesos históricos (largamente tratados en este libro), pero, por ahora, no hay indicios de ello. La exploración del espacio sí que sugiere, sin embargo, que la capacidad de la cultura humana para aceptar desafíos sin precedentes sigue siendo mayor que nunca, y constituye el ejemplo más espectacular hasta ahora del dominio del hombre sobre la naturaleza. Para muchos, la era espacial se inició en octubre de 1957, cuando un satélite soviético sin tripulación llamado Sputnik 1 fue lanzado en cohete al espacio y, al poco tiempo, fue detectado en órbita alrededor de la Tierra, emitiendo señales de radio. El lanzamiento tuvo un enorme impacto político, porque acabó con la idea de que la tecnología rusa estaba muy rezagada respecto a la estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los observadores, absortos en el análisis de la rivalidad entre las superpotencias, no supieron ver el auténtico significado del acontecimiento; se acababa una era en la que aún se cuestionaba la posibilidad de que el hombre saliera al espacio. De esta forma, casi por casualidad, aquello marcó en la continuidad histórica una ruptura tan importante como el descubrimiento europeo de América o la revolución industrial.

En los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX, la exploración del espacio ya había sido anunciada al público occidental a través de la ficción, en especial los relatos de Jules Verne y H. G. Wells. La tecnología correspondiente casi se remonta a la misma época. Mucho antes de 1914, un científico ruso, K. E. Tsiolkovski, había diseñado cohetes de varias fases y había desarrollado muchos de los principios básicos del viaje espacial (además de escribir novelas para popularizar su obsesión). El primer cohete soviético de combustible líquido se elevó (unos cinco kilómetros) en 1933, y seis años después lo hizo uno de dos fases. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania puso en marcha un gran programa de cohetes que luego Estados Unidos aprovechó para lanzar su propio programa en 1955. Partiendo de una maquinaria más modesta que la de los rusos (que ya iban claramente por delante), el primer satélite estadounidense pesaba tan solo 1,4 kilos (frente a los 84 del Sputnik 1). En diciembre de 1957 se efectuó un intento de lanzamiento muy anunciado, pero, en lugar de despegar, el cohete se incendió. Los estadounidenses no tardarían en mejorar estos resultados, pero un mes después del lanzamiento del Sputnik 1, los rusos ya tenían en órbita el Sputnik 2, una sorprendente y exitosa máquina que pesaba media tonelada y que transportaba al primer viajero espacial, una perrita blanca y negra llamada Laika. El Sputnik 2 estuvo seis meses en órbita alrededor de la Tierra, a la vista de todo el mundo habitado y para indignación de miles de amantes de los perros, puesto que Laika no regresó.

Para entonces, los programas espaciales ruso y estadounidense habían emprendido direcciones algo divergentes. Los rusos, aprovechando su experiencia de antes de la guerra, habían insistido mucho en la potencia y el tamaño de sus cohetes, que podían levantar grandes cargas, y siguieron siendo fuertes en ese terreno. Las implicaciones militares eran más obvias que las de los norteamericanos (igual de profundas pero menos espectaculares), que estaban concentrados en la recopilación de datos y en los instrumentos. Ambos países empezaron pronto a competir por el prestigio, pero, por más que se habló de una «carrera espacial», los contendientes corrían hacia metas ligeramente distintas. Con una sola gran excepción (ser los primeros en mandar un hombre al espacio), no parece que sus decisiones técnicas se vieran muy influenciadas por lo que hicieran los otros. El contraste se vio claramente cuando en marzo de 1958 se lanzó con éxito el Vanguard, el satélite estadounidense que había fracasado el mes de diciembre anterior. Era minúsculo y, sin embargo, llegó mucho más lejos en el espacio que todos sus predecesores y aportó una información científica más valiosa en proporción a su tamaño que cualquier otro satélite. Es probable que siga aún en órbita un par de siglos más.

A partir de ahí, los logros se sucedieron muy deprisa. A finales de 1958, se lanzó con éxito el primer satélite de comunicaciones (estadounidense). En 1960, Estados Unidos consiguió otra «primicia» al recuperar una cápsula tras su reentrada en la atmósfera. Le siguieron los rusos, poniendo en órbita y recuperando el Sputnik 5, un satélite de cuatro toneladas y media que llevaba a dos perros, los primeros seres vivos en viajar al espacio y regresar sanos y salvos a la Tierra. En la primavera del año siguiente, el 12 de abril, un cohete ruso despegó con un hombre a bordo, Yuri Gagarin. Ciento ocho minutos después, Gagarin aterrizó tras dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Había comenzado la presencia humana en el espacio, cuatro años después del Sputnik 1.

Posiblemente empujado por el deseo de compensar un reciente desastre publicitario en las relaciones estadounidenses con Cuba, en mayo de 1961 el presidente Kennedy propuso que Estados Unidos intentara enviar un hombre a la Luna (en 1959 ya había alunizado, estrellándose, el primer objeto de fabricación humana) y devolverlo sano y salvo a la Tierra antes de que acabara la década. Resulta interesante comparar los motivos anunciados por Kennedy con los que en el siglo XV llevaron a los gobernantes de Portugal y de España a apoyar a Vasco de Gama y a Magallanes, respectivamente. El primero de ellos era que un proyecto como aquel constituía una buena meta para la nación; el segundo, que daría prestigio («impresionante para la humanidad», en palabras del presidente); el tercero, que era muy importante para la exploración del espacio, y el cuarto, por extraño que parezca, que suponía una dificultad y un gasto sin parangón. Kennedy no dijo nada sobre el avance de la ciencia ni sobre la ventaja comercial o militar, ni por supuesto sobre lo que parece que fue su auténtico motivo: hacerlo antes que los rusos. Sorprendentemente, el proyecto no encontró apenas oposición y pronto se empezó a invertir en él.

A principios de la década de 1960, los rusos siguieron haciendo avances espectaculares. Si bien parece que al mundo le emocionó especialmente que en 1963 mandaran una mujer al espacio, la competencia técnica rusa se manifestaba mejor en el tamaño de sus naves (en 1964 lanzaron una con tres tripulantes) y en el primer «paseo espacial» que realizaron al año siguiente, cuando un miembro de la tripulación salió de la nave en órbita y se desplazó por el exterior (debidamente amarrado con un cable de seguridad). Los éxitos rusos continuaron en importantes misiones, como los encuentros espaciales de vehículos o su acoplamiento, pero, a partir de 1967 (año en que se produjo la primera muerte de la exploración espacial, cuando un astronauta ruso falleció durante el ingreso en la atmósfera), la gloria recayó en los estadounidenses. En 1968 causaron sensación al poner en órbita alrededor de la Luna una nave con tres tripulantes y al transmitir imágenes televisivas de la superficie lunar. Para entonces estaba claro que el Apolo, el proyecto de alunizaje tripulado, tendría éxito.

En mayo de 1969, una nave puesta en órbita con el décimo cohete del proyecto se acercó a diez kilómetros de la Luna para verificar las técnicas de la última fase del alunizaje. Unas semanas después, el 16 de julio, se lanzó al espacio una nave con tres tripulantes. Cuatro días después, su módulo lunar se posó sobre la superficie de la Luna. A la mañana siguiente, 21 de julio, Neil Armstrong, comandante de la misión, se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. El objetivo del presidente Kennedy se había cumplido antes del plazo previsto. Después habría más alunizajes. En una década que, desde el punto de vista político, había empezado con la humillación de Estados Unidos en el Caribe y que acababa con una pesadilla bélica en Asia, el éxito de estas misiones supuso una reafirmación triunfal de lo que podían hacer los norteamericanos (y, por implicación, el capitalismo). También era una demostración de la última y mayor ampliación que el Homo sapiens hacía de su entorno, el comienzo de una nueva fase de su historia, la que se desarrollaría en otros cuerpos celestes.

Incluso en su época, este excepcional logro fue menospreciado, y desde entonces ha imperado una sensación de anticlímax. Sus detractores dijeron que la cantidad de recursos movilizados para el programa era injustificada por su falta de conexión con los problemas reales del mundo. Hay quien ha señalado la tecnología de los viajes espaciales como las nuevas pirámides de nuestra civilización, una gigantesca inversión en objetivos inadecuados en un mundo desesperadamente necesitado de dinero para educación, nutrición e investigación médica, entre muchas más necesidades imperiosas. Esa opinión es comprensible, pero también es cierto que las campañas espaciales han tenido un impacto científico y económico de alcance incalculable; los conocimientos de miniaturización empleados para fabricar los sistemas de control, por ejemplo, repercutieron enseguida en aplicaciones de claro valor económico y social. No sabemos si se habría podido acceder a esos conocimientos de no haber habido primero una inversión en el espacio, como tampoco podemos saber si los recursos brindados a la exploración espacial se habrían puesto a disposición de otras metas científicas o sociales, por grandes que fueran. Nuestra maquinaria social no funciona así.

También hay que tener en cuenta la dimensión mítica de lo sucedido. Por triste que sea, en las sociedades modernas es muy raro que algo genere un interés y un entusiasmo colectivos, excepto durante períodos de tiempo muy breves o en la guerra (cuyo «equivalente moral», como dijo muy bien un filósofo norteamericano mucho antes de 1914, todavía no se ha encontrado). Nadie iba a excitar la imaginación de grandes cantidades de personas planteándoles la perspectiva de una subida marginal del PIB o de algún otro refinamiento del sistema de servicios sociales, por naturalmente deseables que fueran ambas cosas. La identificación por parte de Kennedy de una única meta nacional fue muy astuta; en la turbulenta década de 1960, era mucho lo que podía inquietar y dividir a los estadounidenses, y, sin embargo, a nadie se le ocurrió frustrar los lanzamientos de las misiones espaciales.

Por otra parte, la exploración espacial se fue volviendo cada vez más internacional. Antes de la década de 1970, la colaboración entre los dos grandes países implicados, Estados Unidos y la Unión Soviética, era muy escasa, y la duplicación de esfuerzos e ineficiencias, muy alta. Diez años antes de que los estadounidenses plantaran la bandera de su país en la Luna, una misión soviética había dejado caer sobre ella un banderín de Lenin. Los augurios no eran buenos; en la carrera tecnológica existía una rivalidad nacional constante y el nacionalismo podía acabar provocando una «contienda por el espacio». Aun así, esos peligros acabaron evitándose. Pronto se acordó que los cuerpos celestes no eran susceptibles de apropiación por parte de ningún Estado. En julio de 1975, a unos 250 kilómetros sobre la Tierra, se produjo un importante experimento que convertía en sorprendente realidad la colaboración entre los países: dos naves, una soviética y otra estadounidense, se acoplaron e intercambiaron sus tripulaciones. Pese a las dudas, la exploración prosiguió en un entorno internacional relativamente propicio. La exploración visual se llevó más allá de Júpiter mediante satélites no tripulados, y en 1976 un vehículo explorador sin tripulación aterrizó por vez primera en la superficie del planeta Marte. En 1977, el transbordador espacial estadounidense, el primer vehículo espacial reutilizable, realizó su viaje inaugural.

Aquellos logros fueron enormes, pero es tanto lo que hemos visto que casi ni se recuerdan. La idea de viajar por el espacio se hizo familiar en tan poco tiempo que, cuando en el año 2000 un ciudadano estadounidense compró el primer billete para hacerlo, lo máximo que provocó fueron sonrisas. Sin embargo, haber aterrizado sanos y salvos en la Luna y haber regresado constituyó en su momento una fascinadora confirmación de que vivimos en un universo que podemos controlar. Si antes los instrumentos para ello habían sido la magia y la oración, ahora lo eran la ciencia y la tecnología. Con todo, detrás de la confianza humana históricamente creciente de que el mundo natural se puede manipular hay una clara continuidad, y aquel primer alunizaje marca en dicha continuidad un hito quizá tan importante como el dominio del fuego, la invención de la agricultura o el descubrimiento de la energía nuclear.

Comparémoslo también con la gran era de los descubrimientos terrestres, fijándonos sobre todo en la diferencia de los plazos: los portugueses necesitaron unos ochenta años de exploración para bordear África y la India, y entre el lanzamiento del primer hombre al espacio y la llegada del hombre a la Luna transcurrieron solo ocho. El objetivo establecido en 1961 se alcanzó unos ocho meses antes de lo previsto. Asimismo, la exploración del espacio también se reveló más segura; pese a unos cuantos accidentes espectaculares, en términos de pasajeros muertos por distancia recorrida, los viajes espaciales siguen siendo el medio de transporte más seguro del mundo, en contraste con las peligrosas travesías marinas del siglo XV. En términos actuariales, el riesgo de viajar en la Santa María —o incluso en el Mayflower— debió de ser mucho mayor que el afrontado por las tripulaciones de las naves Apolo. También aquí hay continuidades. La era de los descubrimientos oceánicos estuvo durante mucho tiempo bajo el único dominio de los portugueses, que fueron poco a poco acumulando conocimientos. La base de la exploración se iba ampliando conforme se incorporaban nuevos datos, de uno en uno, a lo que ya se sabía. Tras rodear el cabo de Buena Esperanza, Vasco de Gama tuvo que recurrir a un navegante árabe para que le ayudara en los mares desconocidos que se abrían ante él. Quinientos años después, el programa Apolo se lanzó a partir de una base muchísimo más amplia pero también acumulativa, construida nada más y nada menos que con todos los conocimientos científicos de la humanidad. En 1969, ya se conocían la distancia que había hasta la Luna, las condiciones con que se encontrarían los astronautas al llegar, la mayoría de los peligros que los acechaban, las cantidades de energía y de provisiones y la naturaleza de los otros sistemas de apoyo que necesitarían para regresar, y las tensiones que sufrirían sus cuerpos. Aunque era posible que algo saliera mal, el sentimiento generalizado era el contrario. En su calidad predecible y acumulativa, la exploración espacial personifica nuestra civilización basada en la ciencia. Quizá por eso mismo el espacio no ha cambiado tanto las mentalidades y las imaginaciones como lo hicieron en el pasado otros grandes descubrimientos.

Detrás del creciente dominio de la naturaleza alcanzado en 7.000 u 8.000 años, se hallan los cientos de milenios durante los cuales la tecnología prehistórica avanzó palmo a palmo a partir del descubrimiento de que a un hacha de piedra se le podía cortar un filo o de que el fuego se podía dominar, mientras la programación genética y la presión ambiental seguían pesando mucho más que el control consciente. La naciente conciencia de que era posible ir más allá fue el principal paso en la evolución del ser humano una vez que su estructura física hubo adquirido una forma más o menos parecida a la actual. Con ella llegaba la posibilidad de controlar y aprovechar la experiencia.

NUEVAS PREOCUPACIONES

En la década de 1980, sin embargo, la exploración espacial ya había quedado para muchos relegada a un segundo plano, ante la preocupación que volvía a suscitar la intervención humana en la naturaleza. A los pocos años del Sputnik 1, ya empezaron a oírse voces que cuestionaban las raíces ideológicas de una visión tan dominante de nuestra relación con el mundo natural. Por otra parte, esa preocupación podía expresarse con la precisión que permitían ciertas observaciones hasta entonces inviables o no consideradas desde ese punto de vista, ya que ahora era la propia ciencia la que prestaba el instrumental y los datos que provocaron consternación sobre lo que estaba sucediendo. Empezaban a admitirse los posibles daños que podía causar en el futuro la intervención en el entorno.

Lo nuevo era ese reconocimiento, claro está, no los fenómenos que lo provocaban. El Homo sapiens (y tal vez sus antepasados) siempre había arramblado con los mundos naturales en los que vivía, modificándolos en muchos aspectos y destruyendo a otras especies. Varios milenios después, la migración hacia el sur y la adopción de cultivos de secano procedentes de América supusieron la devastación de las grandes selvas del sudoeste de China y, como consecuencia de ello, la erosión del suelo y el encenagamiento del sistema de drenaje del río Yangtsé, lo que se tradujo finalmente en la inundación periódica de grandes regiones. A principios de la Edad Media, los rebaños de cabras y la tala de árboles que la conquista musulmana llevó al norte de África acabaron con una fertilidad que en el pasado había llenado los graneros de Roma. Sin embargo, todos esos cambios tan radicales, que no podían pasar desapercibidos, no se comprendieron. La señal de alarma fue la rapidez sin precedentes de la intervención en la naturaleza emprendida por los europeos a partir del siglo XVII. En la segunda mitad del siglo XX, el irreflexivo poder de la tecnología obligó a la humanidad a plantearse los peligros reales. La gente empezó a ver que todo logro iba acompañado de daños y, a mediados de la década de 1970, algunos opinaban que, aunque la historia del control progresivo del hombre sobre la naturaleza fuera una epopeya, aquella epopeya podía acabar convertida en tragedia.