El dominio de pueblos foráneos y de otras tierras por parte de los europeos fue la prueba más fehaciente de que estos gobernaban el mundo. Pese al debate siempre abierto sobre qué era y qué es el imperialismo, parece útil empezar con la simple idea de señorío (overlordship) directo y formal, por muy difusos que puedan ser sus límites con otras formas de poder sobre el mundo no europeo. Este concepto no plantea ni responde preguntas sobre causas o motivos, a las que se ha dedicado una gran cantidad de tiempo, tinta y reflexiones. Desde el principio actuaron causas distintas y cambiantes, y no todos los motivos que intervinieron eran inconfesables o un autoengaño. El imperialismo no fue la manifestación de una sola época, ya que se ha dado a lo largo de toda la historia. Tampoco fue exclusiva de las relaciones de Europa con los no europeos de otros continentes, dado que el dominio imperial había avanzado por los continentes y también por el mar; además, algunos europeos han gobernado a otros europeos, del mismo modo que algunos no europeos han gobernado a los europeos. Sin embargo, en los siglos XIX y XX, este término pasó a asociarse particularmente con la expansión europea, y para entonces el dominio directo de los europeos sobre el resto del mundo ya era mucho más evidente de lo que nunca lo había sido. Pese a que las revoluciones americanas habían sugerido que los imperios europeos construidos a lo largo de los tres últimos siglos estaban en declive, durante los cien años siguientes el imperialismo europeo fue llevado mucho más lejos y se volvió más intenso que nunca antes. Esto sucedió en dos fases distinguibles; la primera que debemos considerar se extiende hasta 1870. Algunas de las viejas potencias imperiales continuaron ampliando sus imperios extraordinariamente. Entre ellos estaban Rusia, Francia y Gran Bretaña. Otros se mantenían o veían reducir sus fronteras. Es el caso de los imperios holandés, español y portugués.

A primera vista, la expansión rusa tiene algo en común con la experiencia estadounidense de ocupar América del Norte y de dominar a sus vecinos más débiles, y algo con la de los británicos en la India, pero en realidad fue un caso muy especial. Por el oeste, Rusia lindaba con estados europeos maduros, asentados, donde podían albergarse pocas esperanzas de conquistas territoriales. Lo mismo puede afirmarse, aunque con matices, de la expansión por los territorios turcos de la región del Danubio, ya que allí era probable que los intereses de otras potencias entrasen en juego contra Rusia y al final la detuviesen. Tenía mucha más libertad de acción hacia el sur y el este; en ambas direcciones, las primeras tres cuartas partes del siglo XIX reportaron grandes adquisiciones. Una guerra exitosa contra Persia (1826-1828) permitió la creación de un poder naval ruso en el Caspio, además de la anexión de un territorio en Armenia. En Asia central, un avance casi continuo por el Turkestán y hacia los oasis centrales de Bujara y Jiva culminó con la anexión de toda la Transcaspia en 1881. En Siberia, una expansión agresiva fue seguida por la conquista de la orilla izquierda del Amur hasta el mar de Ojotsk y por la fundación en 1860 de Vladivostok, la capital del Lejano Oriente. Poco tiempo después, Rusia liquidó sus compromisos en América vendiendo Alaska a Estados Unidos. Con esta acción, parecía mostrar que pretendía ser una potencia asiática y del Pacífico, no americana.

Los otros dos estados imperiales dinámicos de esta época, Francia y Gran Bretaña, se expandieron por otros continentes. No obstante, muchas conquistas británicas se hicieron a costa de Francia; en este sentido, las guerras napoleónicas y revolucionarias resultaron ser el último asalto de la gran contienda colonial anglofrancesa del siglo XVIII. Como en 1714 y 1763, muchas de las adquisiciones de Gran Bretaña en la paz victoriosa de 1815 debían reforzar su fuerza marítima. Malta, Santa Lucía, las islas Jónicas, el cabo de Buena Esperanza, Mauricio y Trincomalee fueron conservadas, todas ellas, por esta razón. Poco tiempo más tarde, los barcos de vapor hicieron su aparición en la Marina Real, y en cuanto al emplazamiento de las bases hubo que tomar en consideración la carga de carbón, con lo cual se produjeron nuevas adquisiciones. En 1839, un levantamiento interno en el imperio otomano dio a los británicos la oportunidad de apoderarse de Adén, una base de importancia estratégica en la ruta hacia la India. A continuación habría otras conquistas. Después de Trafalgar, ninguna potencia podía desafiar con garantías estas acciones. No se trataba de que no existiesen recursos en otros lugares, los cuales, una vez reunidos, pudiesen arrebatar la supremacía naval a Gran Bretaña. Pero hacerlo hubiese requerido un esfuerzo enorme. Ningún otro país disponía del número de barcos ni poseía las bases que pudiesen hacer que mereciese la pena desafiar su talasocracia. Para otros países, tenía ventajas el hecho de que la mayor potencia comercial del mundo emprendiese una vigilancia de los mares que podía beneficiarlos a todos.

La supremacía naval protegía el comercio que daba a las colonias británicas una participación en el sistema comercial en expansión de aquella época. Ya antes de la revolución americana, la política británica había fomentado más las iniciativas comerciales que la española o la francesa. Así, las viejas colonias habían ganado en riqueza y prosperidad, y los dominios posteriores se verían beneficiados. Por otra parte, en Londres las colonias pasaron de moda después de la revolución americana; eran consideradas básicamente una fuente de problemas y de gastos. Con todo, Gran Bretaña era el único país europeo que enviaba nuevos colonos a las posesiones existentes a principios del siglo XIX, y aquellas colonias a veces incitaban a la madre patria a nuevas extensiones del dominio territorial sobre tierras ajenas.

En algunas de esas incorporaciones (sobre todo en Sudáfrica), puede observarse que intervino una nueva preocupación por la estrategia y la comunicación con Asia. Es una cuestión complicada. Sin duda, la independencia americana y la doctrina Monroe hicieron disminuir el atractivo del hemisferio occidental como territorio para la expansión imperial, pero los orígenes del traslado de los intereses británicos hacia Oriente puede apreciarse antes de 1783, en el despliegue por el Pacífico Sur y en un comercio asiático en alza. La guerra con los Países Bajos, cuando estos eran un satélite francés, posteriormente dio paso a nuevas iniciativas británicas en la península malaya y en Indonesia. Pero por encima de todo, había una creciente intervención británica en la India. Hacia 1800, la importancia del comercio con la India ya era un axioma central del pensamiento comercial y colonial británico. Se ha postulado que, en 1850, gran parte del resto del imperio fue incorporado solo por la atracción estratégica ejercida por la India. Para entonces, la extensión del control británico dentro del subcontinente prácticamente se había completado. Era y siguió siendo el eje principal del imperialismo británico.

Esto no podía esperarse ni preverse. En 1784, la institución del «control dual» había ido acompañada de decisiones de resistirse a otras adquisiciones en territorio de la India. La experiencia de la rebelión americana había reforzado la idea de que era preciso evitar nuevas responsabilidades. Con todo, subsistía un problema: debido a la gestión de sus ingresos, los negocios de la Compañía de las Indias Orientales se mezclaron inevitablemente con la administración y la política locales. Ello hizo que fuese más importante que nunca evitar los excesos por parte de los funcionarios, como los que se habían tolerado en los tiempos iniciales del comercio privado. Poco a poco, se llegó a la conclusión de que el gobierno de la India era de interés para el Parlamento, no solo porque podía ser una gran fuente de apoyo, sino también porque el gobierno de Londres tenía una responsabilidad en el buen gobierno de los hindúes. Entonces empezó a gestarse la idea de administración fiduciaria. No debería sorprender que, durante un siglo en que en Europa estaba ganando terreno la idea de que el gobierno debía ser en beneficio de los gobernados, el mismo principio debiera aplicarse, tarde o temprano, al gobierno de los pueblos coloniales. Desde los tiempos de Las Casas, la explotación de los pueblos indígenas había suscitado fuertes críticas. A mediados del siglo XVIII, un best-seller del abad Raynal (se publicaron treinta ediciones y numerosas traducciones del mismo a lo largo de veinte años) había formulado las críticas de los eclesiásticos en los términos laicos del humanitarismo ilustrado. Contra este profundo trasfondo, en 1783 Edmund Burke planteó ante la Cámara de los Comunes, durante un debate sobre la India, que «todo poder político que se establezca sobre los hombres ... de una manera u otra debería ejercerse en última instancia en su beneficio».

Así pues, el trasfondo sobre el cual se estudiaban los asuntos de la India estaba cambiando. Durante dos siglos, el temor y el asombro que inspiró la corte mogol en los primeros mercaderes que estuvieron en contacto con ella, habían dado paso rápidamente a un desdén por aquello que por entonces, al conocerlo mejor, se consideraba atraso, superstición e inferioridad. Pero ya había indicios de otro cambio. Mientras que Clive, el vencedor de Plassey, nunca aprendió a hablar con fluidez en ninguna lengua hindú, Warren Hastings, el primer gobernador general de la India, se esforzó por conseguir que se crease una cátedra de persa en Oxford, y fomentó la introducción de la primera imprenta en la India y la elaboración de la primera fundición de un tipo vernáculo (el bengalí). Ahora se valoraban más la complejidad y la variedad de la cultura hindú. En 1789 se empezó a publicar en Calcuta la primera revista de estudios orientales, Asiatick Researches. Mientras, en el ámbito más práctico de gobierno, ya se exigía a los jueces de la Compañía que se guiasen por la ley islámica en casos familiares con musulmanes implicados, mientras que la oficina fiscal de Madrás regulaba y financiaba templos y festivales hindúes. A partir de 1806, las lenguas hindúes se enseñaron en Haileybury, el centro formativo de la Compañía de las Indias Orientales.

Por lo tanto, las renovaciones periódicas del estatuto de la Compañía se realizaban a la luz de las influencias y planteamientos cambiantes sobre las relaciones anglohindúes. Mientras, las responsabilidades del gobierno iban creciendo. En 1813, la renovación reforzó aún más el control de Londres y abolió el monopolio de la Compañía en el comercio con la India. Para entonces, las guerras con Francia ya habían permitido una extensión del poder británico en el sur de la India mediante la anexión y la negociación de tratados con los gobernantes nativos que aseguraban el control de su política exterior. En 1833, cuando se volvió a renovar el estatuto de la Compañía, el único bloque importante de territorio no gobernado directa o indirectamente por ella estaba al noroeste. En la década de 1840 siguió la anexión del Punjab y Sind, y con su sede principal emplazada en Cachemira, los británicos dominaron prácticamente todo el subcontinente.

Para entonces, la Compañía había dejado de ser una organización comercial para convertirse en un gobierno. El estatuto de 1833 eliminó sus funciones comerciales (no solo aquellas con la India, sino también el monopolio del comercio con China) y quedó confinada a un papel administrativo. De acuerdo con el pensamiento de la época, el comercio asiático sería en lo sucesivo un comercio libre. Se había abierto el camino hacia la consumación de numerosas rupturas reales y simbólicas con el pasado de la India y la incorporación final del subcontinente a un mundo en proceso de modernización. El nombre del emperador mogol fue borrado de las monedas, pero que el persa dejase de ser la lengua oficial de los registros y la justicia fue más que un símbolo. Este paso no solo marcó el avance del inglés como lengua oficial (y, con ello, de la educación inglesa), sino que también alteró el equilibrio de fuerzas entre las comunidades hindúes. Los hindúes anglicanizados darían mejores resultados que un número menor de musulmanes emprendedores. En un subcontinente tan dividido en tantos sentidos, la adopción del inglés como la lengua de la administración estuvo complementada por la importante decisión de impartir educación primaria mediante una instrucción en lengua inglesa, aunque serían pocos los hindúes que iban a recibirla.

Al mismo tiempo, un despotismo ilustrado ejercido por sucesivos gobernadores generales empezó a imponer mejoras materiales e institucionales. Se construyeron carreteras y canales, y en 1853 se creó el primer ferrocarril. Se introdujeron códigos jurídicos. Los funcionarios ingleses al servicio de la Compañía empezaron a recibir una formación especial en el centro fundado con este objeto. Las tres primeras universidades de la India se crearon en 1857. También había otras estructuras educativas. Ya en 1791, un escocés había fundado un centro de sánscrito en Benarés, el Lourdes del hinduismo. Buena parte de la transformación que la India estaba experimentando no fue resultado de la labor directa del gobierno, sino de la creciente libertad con que este y otros organismos podían actuar. A partir de 1813, la llegada de misioneros (hasta entonces la Compañía los había mantenido al margen) conformó gradualmente otro grupo de presión en Gran Bretaña que participaba en lo que sucedía en la India. Efectivamente, había dos filosofías que competían por hacer que el gobierno actuase de forma positiva. Los utilitaristas aspiraban a promover la felicidad y los cristianos evangélicos, la salvación de las almas. Ambos tenían la arrogante certeza de saber qué era lo mejor para la India, y a medida que pasaba el tiempo, ambos hicieron cambiar sutilmente las actitudes de los británicos.

La llegada del barco de vapor también ejerció su influencia. Acercó la India a Gran Bretaña. Un mayor número de ingleses y escoceses se trasladaron e hicieron sus carreras allí, lo cual transformó paulatinamente el carácter de la presencia británica. Los relativamente pocos funcionarios de la compañía en el siglo XVIII se habían conformado con vivir una vida de exiliados, buscando recompensas en sus oportunidades comerciales y cierta relajación en una vida social a veces muy integrada en la de los hindúes. A menudo vivían al estilo de los gentlemen hindúes; los había que vestían y comían al estilo hindú, y tomaban esposas y concubinas hindúes. Los funcionarios con mentalidad reformista, que se proponían erradicar las prácticas atrasadas y bárbaras nativas —prácticas como el infanticidio femenino y el suttee eran motivos de preocupación de peso—, los misioneros que pretendían difundir una fe corrosiva para toda la estructura de la sociedad hindú y musulmana y, por encima de todo, las mujeres inglesas que llegaron para crear hogares en la India mientras sus maridos trabajaban allí, a menudo no aprobaban la forma de actuar de los hombres de la John Company. Cambiaron el carácter de la comunidad británica, que se fue apartando paulatinamente de los nativos, convenciéndose cada vez más de su superioridad moral, que sancionaba el dominio sobre los hindúes, los cuales eran cultural y moralmente inferiores. Conscientemente, los gobernantes fueron cada vez más ajenos a las personas que gobernaban. Uno de ellos habló en tono aprobador de sus compatriotas como representantes de una «civilización beligerante» y definió su labor como «la introducción de partes esenciales de la civilización europea en un país densamente poblado, extremadamente ignorante, impregnado de superstición idólatra, sin energías, fatalista, indiferente a la mayoría de las cosas que nosotros consideramos los males de la vida, y que prefiere la respuesta de someterse a ellos antes que la dificultad de enfrentarse e intentar eliminarlos». Este enérgico credo estaba lejos del de los ingleses del siglo anterior, que, inocentemente, lo único que habían pretendido hacer en la India era ganar dinero. Ahora, mientras las leyes se enfrentaban a los poderosos intereses nativos, los británicos tenían cada vez menos contacto social con los hindúes. Paulatinamente, fueron confinando a los hindúes con formación a los puestos más bajos de la administración y se retiraban hacia una vida propia cerrada, aunque ostensiblemente privilegiada. Los conquistadores del pasado habían sido absorbidos por la sociedad hindú en mayor o menor medida. Los británicos victorianos, gracias a una tecnología moderna que constantemente renovaba sus contactos con la patria y su confianza en su superioridad intelectual y religiosa, se mantenían inmunes, cada vez más distantes, lo cual no había pasado con los primeros conquistadores. No podían quedar intactos ante la India, como aún testifican muchos legados de la lengua inglesa, el desayuno inglés y la mesa de comedor, pero crearon una civilización que se enfrentaba a la India como un desafío, aunque no del todo inglés. En el siglo XIX, «anglohindú» era un término que se aplicaba no a personas de sangre mezclada, sino a los ingleses que habían hecho carrera en la India, e indicaba una distinción cultural y social.

El carácter separado de la sociedad anglohindú respecto a la India llegó a ser casi absoluto debido al grave daño causado en la confianza británica por las rebeliones de 1857, llamadas el «Motín de la India». En esencia, fue una reacción en cadena de levantamientos iniciada por un motín de soldados hindúes que temían el efecto contaminante que pudiese derivarse de usar un nuevo tipo de cartucho lubrificado con grasa animal. Este detalle es significativo. Gran parte de la rebelión fue la respuesta espontánea y reaccionaria de la sociedad tradicional a la innovación y la modernización. Al reforzarse la postura inglesa, se extendió el descontento entre los dirigentes nativos, tanto musulmanes como hindúes, que lamentaban la pérdida de sus privilegios y pensaban que quizá había llegado la oportunidad de recuperar su independencia. Al fin y al cabo, los británicos eran pocos en número. Pero la respuesta de estos pocos fue rápida y despiadada. Con la ayuda de soldados hindúes leales, las rebeliones fueron aplastadas, aunque no antes de producirse algunas matanzas de prisioneros británicos y de que una fuerza británica fuese asediada en Lucknow, en territorio rebelde, durante meses.

El motín y su represión fueron un desastre para la India británica, aunque no rotundo. No se tuvo muy en cuenta que, formalmente, el imperio mogol había desaparecido a manos de los británicos (los amotinados de Delhi habían proclamado al último emperador como su líder). Tampoco se había aplastado —como sugerirían nacionalistas hindúes posteriores— un movimiento de liberación nacional cuyo final fuese una tragedia para la India. Como muchos episodios importantes en la formación de las naciones, el motín sería trascendente como mito y como inspiración. Más tarde se creyó que había sido más importante de lo que fue en realidad: una serie de protestas básicamente reaccionarias. El efecto que realmente fue desastroso e importante es la herida que causó en la buena voluntad y la confianza británicas. Fueran cuales fuesen las intenciones expresadas por la política británica, la conciencia de los británicos que estaban en la India a partir de este momento quedó teñida por el recuerdo de que los hindúes en una ocasión habían demostrado no ser en absoluto de fiar, con unas consecuencias casi fatales. Entre los anglohindúes, y también entre los hindúes, la importancia mítica del motín fue en aumento con el tiempo. Las atrocidades que realmente se cometieron fueron nefastas, pero otras, que en realidad no ocurrieron, también fueron alegadas como motivo para una política de represión y exclusión social. De forma inmediata e institucionalmente, el motín también marcó una época, porque puso fin al gobierno de la Compañía. El gobernador general pasó a ser el virrey de la reina y responsable de un gabinete ministerial británico. Esta estructura proporcionó el marco del Raj británico a lo largo de sus noventa años de vida.

Así pues, el motín cambió la historia de la India, pero solo impulsándola más firmemente en una dirección hacia la que ya se inclinaba. Otro hecho igualmente revolucionario para la India tuvo unos efectos mucho más graduales. Fue el florecimiento en el siglo XIX de la conexión económica con Gran Bretaña. El comercio fue el origen de la presencia británica en el subcontinente, y continuó modelando su destino. La primera gran transformación se dio cuando la India se convirtió en la base principal para el comercio con China. Su mayor expansión se produjo en las décadas de 1830 y 1840, cuando, por diversas razones, el acceso a China se vio facilitado. Fue aproximadamente en la época en que tuvo lugar el primer incremento rápido de las exportaciones británicas a la India, en particular de textiles, de modo que, en la época del motín, ya existía un gran interés comercial en la India en el que participaban muchos más ingleses y firmas comerciales inglesas que los que había habido en la antigua Compañía.

La historia del comercio anglohindú ahora estaba contenida dentro de la historia de la expansión general de la supremacía británica en manufacturas y comercio mundial. El canal de Suez hizo caer los costes del transporte de mercancías por mar a Asia en una proporción enorme. Hacia finales del siglo, el volumen del comercio británico con la India se había más que cuadruplicado. Sus efectos se dejaron sentir en ambos países, pero fueron decisivos en la India, donde se impuso un control a una industrialización que podría haber progresado más rápidamente sin la competencia británica. Paradójicamente, el crecimiento del comercio frenaba la modernización de la India y su alienación de su propio pasado. Pero intervenían también otras fuerzas; hacia finales de la centuria, el marco ofrecido por el Raj y el estímulo de las influencias culturales que este permitía ya habían hecho imposible la supervivencia de una India completamente no modernizada.

Ningún otro país de principios del siglo XIX extendió tanto sus dominios imperiales como Gran Bretaña, pero los franceses también habían efectuado incorporaciones sustanciales al imperio que les había quedado en 1815. En los cincuenta años siguientes, los intereses de Francia en el exterior (en África occidental y en el Pacífico Sur, por ejemplo) no se habían perdido de vista, si bien el primer indicio claro de un resurgimiento del imperialismo francés apareció en Argelia. Todo el norte de África estaba abierto a la expansión imperial por parte de los depredadores europeos, debido a la decadencia del dominio formal del sultán otomano. En las costas sur y orientales del Mediterráneo, se planteaba la cuestión de una posible partición turca. Los intereses de Francia en la zona eran algo natural; se remontaban a una gran ampliación del comercio de Francia en Oriente Próximo en el siglo XVIII. Pero un indicador más preciso había sido la expedición a Egipto bajo el mandato de Bonaparte en 1798, que planteó la cuestión de la sucesión otomana en su esfera extraeuropea.

La conquista de Argelia comenzó de forma incierta en 1830. Una serie de guerras no solo con sus habitantes nativos, sino también con el sultán de Marruecos, se sucedieron hasta 1870, cuando la mayor parte del país ya estaba sometida. De hecho, esto equivalió a iniciar otra etapa de expansión, ya que en ese momento los franceses desviaron su atención hacia Túnez, que en 1881 había aceptado un protectorado francés. Hacia estos territorios, que antes habían sido posesiones otomanas, ahora comenzó un flujo constante de inmigrantes europeos, no solo procedentes de Francia, sino también de Italia y, más tarde, de España. Ello conformó unas poblaciones considerables de colonos en unas pocas ciudades que iban a complicar el mantenimiento del dominio francés. Habían quedado atrás los días en que los argelinos africanos podían ser exterminados, o casi, como los aztecas, los indígenas americanos o los aborígenes australianos. En cualquier caso, su sociedad era más resistente, formada en el crisol de una civilización islámica que antes había combatido con gran éxito contra la cristiandad. Sin embargo, esta sociedad sufrió, sobre todo a causa de la introducción de leyes sobre el territorio que desarticularon las costumbres tradicionales y empobrecieron a los campesinos al exponerlos al fuerte impacto de la economía de mercado.

En el extremo oriental del litoral africano, un despertar nacional en Egipto fue acompañado del surgimiento del primer gran líder nacionalista modernizador no perteneciente al mundo europeo, Mehmet Alí, un pachá de Egipto. Como admirador de Europa, pretendía aplicar sus técnicas e ideas, al tiempo que afirmaba su independencia del sultán. Cuando más adelante el sultán reclamó su apoyo contra la revolución griega, Mehmet Alí intentó apoderarse de Siria en recompensa por su ayuda. Esta amenaza al imperio otomano originó una crisis internacional en la década de 1830, en la cual Francia tomó posiciones. Los franceses no lograron sus objetivos, pero a partir de entonces la política francesa continuó interesándose por Oriente Próximo y por Siria, un interés que finalmente daría sus frutos en la breve implantación, ya en el siglo XX, de una presencia francesa en la zona.

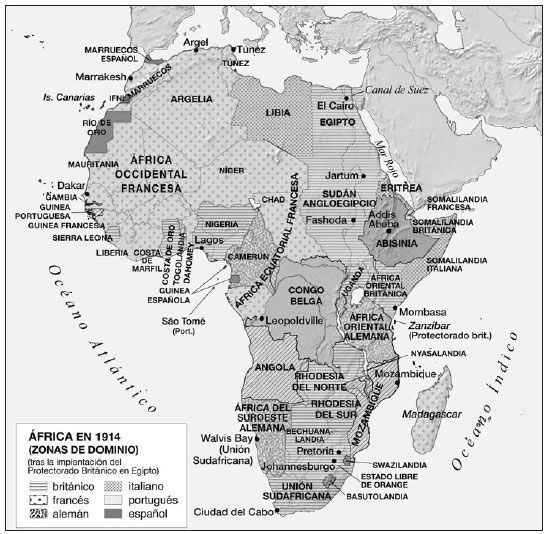

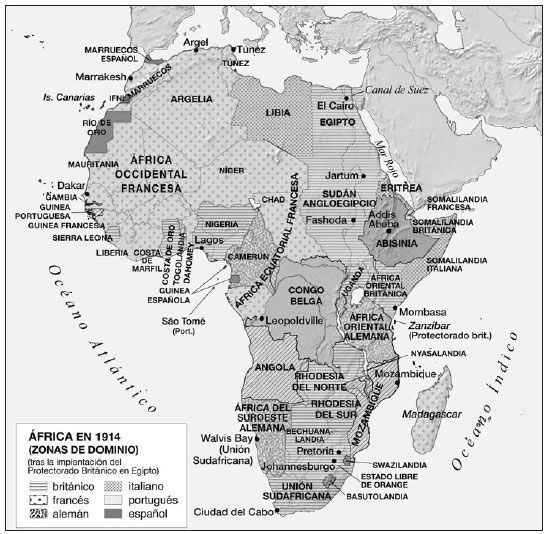

La sensación de que Gran Bretaña y Francia habían hecho un buen uso de sus oportunidades en los inicios del siglo XIX, fue sin duda una de las razones por las que otras potencias intentaron seguir su ejemplo a partir de 1870. No obstante, la emulación por envidia no puede explicar por sí sola la extraordinaria rapidez y vigor de lo que en ocasiones se ha dado en llamar la «oleada imperialista» de finales del siglo XIX. Dejando de lado la Antártida y el Ártico, menos de una quinta parte de la superficie del mundo no pasó a estar bajo una bandera europea o bajo la de un país colonizado por Europa en 1914. Y, de esta reducida fracción, solo Japón, Etiopía y Siam disfrutaban de una autonomía real.

Se ha debatido ampliamente por qué sucedió todo esto. Sin duda, una parte de este proceso se debió al simple impulso de las fuerzas acumuladas. La hegemonía europea fue cada vez más irresistible a medida que iba ganando fuerza. La teoría y la ideología del imperialismo, hasta cierto punto, eran simples racionalizaciones del enorme poder que, de pronto, el mundo europeo se dio cuenta de que poseía. Desde un punto de vista práctico, por ejemplo, mientras la medicina empezaba a dominar las infecciones tropicales y el vapor proporcionaba transportes más rápidos, resultó más fácil establecer bases permanentes en África y penetrar hasta su interior. Desde hacía mucho tiempo, el continente negro había despertado cierto interés, pero su explotación no empezó a ser factible por primera vez hasta la década de 1870. Estos progresos técnicos hicieron posible y atractiva una dispersión del dominio europeo que fomentaría y protegería el comercio y las inversiones. Las expectativas que estas posibilidades suscitaron a menudo carecían de fundamento y normalmente terminaban en una decepción. Fuera cual fuese el atractivo de los «estados subdesarrollados» de África (tal como un estadista británico lo expresó de forma imaginativa pero engañosa), o el supuestamente ingente mercado de bienes de consumo constituido por los millones de habitantes de China, que no disponían ni de un céntimo, para los países industriales, las demás naciones industriales seguían siendo sus mejores clientes y socios en el comercio. Las antiguas colonias y las que aún existían atraían más inversiones de capital de ultramar que las nuevas incorporaciones. La mayor parte del dinero británico invertido en el exterior se dirigía a Estados Unidos y a América del Sur. Los inversores franceses preferían Rusia a África, y el dinero alemán iba a Turquía.

Por otra parte, las expectativas económicas animaron a muchos inversores privados. A causa de ellos, la expansión imperial siempre tenía un factor aleatorio que hace difícil formular generalizaciones. En muchas ocasiones, exploradores, comerciantes y aventureros daban pasos que impulsaban a los gobiernos, de buen grado o no, a apoderarse de más territorio. A menudo surgían héroes populares; por ello la fase más activa del imperialismo europeo coincidió con un gran crecimiento de la participación popular en los asuntos públicos. Al comprar periódicos, votar u ovacionar en las calles, las masas participaban cada vez más en la política, la cual, entre otras cosas, ponía énfasis en la competencia imperial como una forma de rivalidad nacional. La nueva prensa económica a menudo acentuaba esta tendencia al exagerar las exploraciones y las guerras coloniales. Algunas personas también pensaban que la insatisfacción social podía ser calmada mediante la contemplación de cómo se extendía la bandera nacional por nuevos territorios, aunque los expertos supiesen que probablemente no se obtendría nada de ellos, salvo gastos.

Sin embargo, el cinismo no lo explica todo, como tampoco lo hace el afán de beneficios. El idealismo que inspiró a algunos imperialistas, sin duda descargó la conciencia de muchas más personas. Aquellos que creían que poseían la verdadera civilización iban a considerar el dominio de otros por su bien como un deber. El célebre poema de Kipling instaba a los estadounidenses a asumir la «carga del hombre blanco», no su botín.

Así pues, muchos elementos diversos se entremezclaron a partir de 1870 en un contexto de relaciones internacionales cambiantes que impuso su propia lógica en los asuntos coloniales. No es preciso explicar la historia con detalle, pero destacan dos temas recurrentes. Uno de ellos es que, como única potencia verdaderamente mundial, Gran Bretaña tenía conflictos con otros estados por las colonias más que ningún otro país, ya que tenía posesiones en todo el mundo. El centro de sus preocupaciones era más que nunca la India. La adquisición de territorio africano para proteger la ruta de El Cabo y una nueva ruta a través del canal de Suez, y las frecuentes alarmas por peligros en las tierras que conformaban el glacis de la India por el noroeste y el oeste, lo indicaban. Entre 1870 y 1914, las únicas crisis por cuestiones no europeas que hicieron que pareciese posible una guerra entre Gran Bretaña y otra gran potencia, surgieron por los intereses de Rusia en Afganistán y por un intento de Francia de implantarse en el Alto Nilo. Los funcionarios británicos también estaban muy preocupados por la penetración francesa en África occidental y en Indochina, así como por la influencia rusa en Persia.

Estos hechos indican el segundo tema recurrente. Pese a que los países europeos tuvieron conflictos por lo que sucedía en ultramar durante aproximadamente cuarenta años, y pese a que Estados Unidos fue a la guerra contra uno de ellos (España), el reparto del mundo no europeo entre las grandes potencias se produjo de forma sorprendentemente pacífica. Cuando por fin estalló la Gran Guerra en 1914, Gran Bretaña, Rusia y Francia, los tres países que habían entrado en conflicto entre ellos sobre todo por dificultades imperiales, iban a estar en el mismo bando. No fue la rivalidad colonial en ultramar lo que causó el conflicto. Solo en una ocasión a partir de 1900 hubo un peligro real, en Marruecos, de entrar en guerra, y estuvo provocado por una disputa acerca de tierras no europeas surgida entre dos grandes potencias europeas. En aquel caso, la cuestión no era realmente de rivalidad colonial, sino si Alemania podía intimidar a Francia sin temor a que otros países prestasen apoyo al segundo. De hecho, parece que las disputas por asuntos no europeos antes de 1914 fueron una distracción positiva ante unas rivalidades más peligrosas dentro de Europa. Incluso es posible que ayudaran a mantener la paz en el continente.

La rivalidad imperial tuvo su propia dinámica. Cuando un país conseguía una nueva concesión o colonia, eso casi siempre incitaba a los demás a adjudicarse otra mejor. En este sentido, la oleada imperialista se autoalimentaba. Hacia 1914, los resultados más sorprendentes se vieron en África. Las actividades de los exploradores, misioneros y activistas contra el esclavismo de principios del siglo XIX fomentaron la creencia de que la extensión del dominio europeo en el «continente negro» era una cuestión de difundir la Ilustración y el humanitarismo (de hecho, las bendiciones de la civilización). En las costas africanas, siglos de comercio habían mostrado que en su interior había productos deseables. Los blancos de El Cabo ya estaban ejerciendo presión más hacia el interior (a menudo por el resentimiento de los bóers contra el dominio británico). Estos hechos conformaron una mezcla explosiva que estalló en 1881, cuando una fuerza británica fue enviada a Egipto para asegurar el gobierno del país contra una revolución nacionalista, cuyo éxito, se temía, podía amenazar la seguridad del canal de Suez. El poder corrosivo de la cultura europea —ya que esta era la fuente de las ideas de los nacionalistas egipcios— provocó el paso a otra fase de declive en el imperio otomano, del cual Egipto aún formaba parte formalmente, a la vez que inició lo que se denominó la «carrera por África».

Los británicos deseaban retirar sus soldados de Egipto rápidamente, pero en 1914 aún estaban allí. Para entonces, los oficiales británicos prácticamente dirigían la administración del país, mientras que, en el sur, el dominio angloegipcio había sido llevado hacia el interior de Sudán. Al mismo tiempo, las provincias occidentales de Turquía en Libia y Trípoli habían sido tomadas por los italianos (que se sentían injustamente apartados de Túnez por el protectorado francés existente allí), Argelia era francesa, y los franceses disfrutaban de una relativa libertad de acción en Marruecos, salvo en las zonas ocupadas por los españoles. Al sur de Marruecos, en dirección al cabo de Buena Esperanza, la línea costera estaba completamente dividida entre británicos, franceses, alemanes, españoles, portugueses y belgas, con una única y aislada excepción, la república negra de Liberia. Las inmensidades desiertas del Sahara eran francesas, al igual que la cuenca del río Senegal y gran parte de la zona norte de la cuenca del Congo.

Los belgas se habían instalado en el resto de lo que pronto iba a revelarse como la tierra más rica en minerales de África. Más al este, los territorios británicos se extendían desde El Cabo hasta Rhodesia y la frontera del Congo. En la costa este, se encontraban separados del mar por Tanganica (que era alemana) y por el África oriental portuguesa. Desde Mombasa, el puerto de Kenia, todo un cinturón de territorios británicos se extendía desde Uganda hasta las fronteras de Sudán y las fuentes del Nilo. Somalia y Eritrea (en manos británicas, italianas y francesas) aislaban a Etiopía, el único país africano, aparte de Liberia, aún independiente del dominio europeo. El gobernante de este antiguo Estado cristiano era el único dirigente no europeo del siglo XIX que evitó la amenaza de la colonización con un éxito militar, la aniquilación de un ejército italiano en Adua en 1896. Otros africanos no tenían la capacidad de resistir con éxito, como lo demuestran el aplastamiento por Francia de la revuelta argelina de 1871, la dominación portuguesa (con dificultades) de una insurrección en Angola en 1902 y de otra en 1907, la destrucción británica de los zulúes y los matabele, y lo peor, la matanza alemana de los hereros en el África del Sudoeste en 1907.

Esta colosal extensión del poder europeo, en su mayor parte llevada a cabo a partir de 1881, transformó la historia de África. Fue el cambio más importante desde la llegada del islam al continente. Los tratos de los negociadores europeos, los accidentes del descubrimiento y la comodidad de las administraciones coloniales, al final determinaron las maneras en que la modernización llegó a África. La supresión de las guerras intertribales y la introducción de servicios médicos elementales dieron origen a un crecimiento de la población en algunas zonas. Al igual que en América unos siglos antes, la introducción de nuevos cultivos hizo posible la alimentación de un mayor número de personas. No obstante, distintos regímenes coloniales tuvieron diferentes impactos culturales y económicos. Mucho después de que los colonos se hubiesen ido, existirían grandes diferencias entre países donde se habían implantado, por ejemplo, la administración francesa o la práctica judicial británica. En todo el continente, los africanos encontraron nuevas pautas de empleo, aprendieron aspectos de la forma de ser europea en las escuelas europeas o sirvieron en regimientos coloniales, y observaban distintos elementos que admirar u odiar en la forma de actuar del hombre blanco, que había pasado a regular sus vidas. Incluso cuando se daba una gran importancia a gobernar a través de las instituciones nativas, como en algunos dominios británicos, a partir de entonces se tuvo que trabajar en un nuevo contexto. Las unidades tribales y locales seguían afirmándose, pero lo hacían cada vez más a contracorriente de las nuevas estructuras creadas por el colonialismo y fueron abandonadas como un legado para el África independiente. La monogamia cristiana, las actitudes empresariales o los nuevos conocimientos (a los que se había abierto un camino mediante las lenguas europeas, la más importante de todas las implantaciones culturales), todo ello contribuyó finalmente a la formación de una nueva conciencia y a un mayor grado de individualismo. A partir de estas influencias surgirían las nuevas élites africanas del siglo XX. Sin imperialismo, para bien o para mal, aquellas influencias no hubiesen podido ser fructíferas tan rápidamente.

En cambio, Europa apenas se vio alterada por la aventura africana. Obviamente, era importante que los europeos pudiesen tener acceso a aún más riquezas fácilmente explotables, si bien probablemente solo Bélgica extraía de África unos recursos que suponían una diferencia real para su futuro nacional. A veces, la explotación de África también suscitó una oposición política en algunos países europeos. Había algo más que un toque de los conquistadores españoles en algunos de los aventureros del siglo XIX. La administración del Congo por el rey belga Leopoldo y la mano de obra forzada en el África portuguesa son ejemplos destacados de ello, pero había otros lugares donde los recursos naturales de África —humanos y materiales— eran explotados cruelmente o expoliados por intereses que beneficiaban a los europeos con la connivencia de las autoridades imperiales, y ello pronto creó un movimiento anticolonial. Algunos países reclutaron soldados africanos, aunque no para que sirviesen en Europa, donde solo los franceses esperaban utilizarlos para contrarrestar el peso de los efectivos alemanes. Algunos países buscaban salidas para la emigración que aliviasen los problemas sociales, pero las oportunidades que presentaba África para la residencia de europeos eran muy diversas. Había dos grandes bloques de colonos blancos en el sur, y más adelante los británicos se introducirían en Kenia y Rhodesia, donde había tierras adecuadas para los granjeros blancos. Aparte de esto, había europeos en las ciudades del norte de África, que era francés, y una comunidad creciente de colonos portugueses en Angola. Por otro lado, las expectativas generadas de un África como salida para la emigración italiana quedaron frustradas, mientras que la alemana era escasa y casi enteramente temporal. Algunos países europeos —Rusia, Austria, Hungría y los países escandinavos— prácticamente no enviaron colonos a África.

Por supuesto, la historia del imperialismo del siglo XIX abarca mucho más que África. El Pacífico quedó dividido de forma menos radical, pero al final no sobrevivió ninguna unidad política independiente entre los pueblos de sus islas. También hubo una gran expansión del territorio británico, francés y ruso en Asia. Los franceses se establecieron en Indochina y los británicos, en Malasia y Birmania, que tomaron para proteger el acceso a la India. Siam mantuvo su independencia porque convenía a ambas potencias tener un Estado tapón entre ellas. Los británicos también afirmaron su superioridad con una expedición al Tíbet, teniendo en mente consideraciones similares sobre la seguridad de la India. La mayoría de estos territorios, al igual que gran parte de la zona donde se expandió Rusia por ultramar, estaban bajo soberanía china. Su historia forma parte de la del imperio chino, que se estaba desmoronando; una historia que corre paralela a la corrosión de otros imperios, como el otomano, el marroquí y el persa, por influencia de Europa, si bien tuvo una mayor importancia para la historia mundial. En un momento dado, parecía como si pudiese originarse una lucha por China tras el reparto de África. Esta posibilidad se analiza más ampliamente en otro apartado. Aquí es conveniente señalar que la oleada imperialista en la esfera china, al igual que en el Pacífico, fue notablemente distinta de la de África porque Estados Unidos tomó parte en ella.

Los estadounidenses siempre habían recelado de las aventuras imperiales fuera del continente que ya consideraban suyo, como si se lo hubiese otorgado Dios. Incluso en sus facetas más arrogantes, el imperialismo debía ser enmascarado, relativizado y silenciado en la república de una manera que en Europa resultaba innecesaria. La propia creación de Estados Unidos había sido una rebelión exitosa contra una potencia imperial. La constitución no incluía ninguna provisión acerca del gobierno de posesiones coloniales, y siempre fue muy difícil ver cuál podría ser dentro de ella la posición de los territorios a los que no se pudiera considerar en fase de progreso hacia una plena independencia, y aún menos la de territorios no americanos que estuviesen bajo dominio estadounidense. Por otra parte, había muchos matices apenas distinguibles del imperialismo en la expansión territorial de Estados Unidos en el siglo XIX, aunque los norteamericanos pudiesen no reconocerlo cuando esta expansión se presentaba como un «destino manifiesto». Los ejemplos más claros fueron la guerra de 1812 contra los británicos y el trato dado a México a mediados de siglo. Pero también hay que tomar en consideración el expolio de los indios y las implicaciones de dominación contenidas en la doctrina Monroe.

En la década de 1890, la expansión de Estados Unidos por tierra había finalizado. Se anunció que la frontera continua de las colonias interiores había dejado de existir. En aquel momento, el crecimiento económico había dado una gran importancia a la influencia de los intereses empresariales en el gobierno estadounidense, a veces expresada en términos de nacionalismo económico y con una alta protección arancelaria. Algunos de estos intereses desviaron la atención de la opinión pública estadounidense al extranjero, en particular a Asia. Había quien pensaba que Estados Unidos estaba en peligro de exclusión del comercio que realizaban en aquella zona las potencias europeas. Estaba en juego una vieja conexión (la primera escuadra estadounidense del Lejano Oriente fue enviada en la década de 1820) en el momento en que comenzaba una nueva era de concienciación acerca del Pacífico, con el rápido crecimiento de la población de California. A finales del siglo, también se concretaron las conversaciones del último medio siglo sobre un canal que cruzase América Central. Ello estimuló el interés por las doctrinas de ciertos estrategas que sugerían que Estados Unidos tal vez necesitase un glacis oceánico en el Pacífico para mantener la doctrina Monroe.

Todas estas corrientes confluyeron en un impulso expansivo que, hasta la actualidad, ha sido el único ejemplo de un imperialismo estadounidense en ultramar, y que durante un tiempo dejó al margen los reparos tradicionales en cuanto a la incorporación de nuevos territorios en ultramar. Los inicios se remontan a la creciente apertura de China y Japón al comercio estadounidense en las décadas de 1850 y 1860, y a la participación junto con los británicos y alemanes en la administración de Samoa (donde una base naval conseguida en 1878 fue conservada como posesión estadounidense). A ello siguieron dos décadas de creciente intervención en los asuntos del reino de Hawai, país al que se había ampliado la protección de Estados Unidos en la década de 1840, y donde se habían establecido un gran número de comerciantes y misioneros estadounidenses. El apoyo voluntario a los hawaianos dio paso a diversos intentos de organizar su anexión a Estados Unidos durante la década de 1890. Washington ya disponía de Pearl Harbor como base naval, que había servido para desembarcar marines en Hawai después de que se produjese una revolución. Al final, el gobierno tuvo que dejar paso a las fuerzas enviadas por los colonos, y en 1898 una república hawaiana de corta existencia fue anexionada como territorio de Estados Unidos.

Aquel año, una misteriosa explosión destruyó un acorazado estadounidense, el Maine, en el puerto de La Habana, y ello fue aprovechado como excusa para entablar una guerra con España. Como trasfondo estaba la incapacidad de España para dominar la rebelión que había estallado en Cuba, donde los intereses empresariales estadounidenses eran importantes, lo cual encendió los ánimos de los estadounidenses y aumentó la creciente conciencia de la trascendencia de los accesos por el Caribe a un futuro canal que cruzase el istmo. En Asia, los estadounidenses prestaron ayuda a otro movimiento rebelde contra los españoles en Filipinas. Cuando el dominio estadounidense sustituyó al español en Manila, los rebeldes se volvieron contra los que eran sus aliados y emprendieron una guerra de guerrillas. Fue la primera fase de un largo y difícil proceso de exclusión de Estados Unidos de su primera colonia asiática. En aquel momento, en que parecía harto probable la caída del imperio chino, en Washington se optó por no retirarse. En el Caribe, la larga historia del imperio español en las Américas finalmente llegó a su fin. Puerto Rico pasó a Estados Unidos, y Cuba logró su independencia bajo unas condiciones que garantizaban su dominio por parte de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses volvieron a ocupar la isla bajo esas condiciones entre 1906 y 1909, y nuevamente en 1917.

Este fue el preludio de la última gran etapa en esta oleada de imperialismo estadounidense. La construcción de un canal en el istmo se había discutido desde mediados del siglo XIX, y la inauguración del canal de Suez dio al proyecto una mayor verosimilitud. La diplomacia estadounidense negoció una manera de evitar el obstáculo de la posible participación británica. Todo parecía ir sobre ruedas, pero en 1903 surgió un problema, cuando los colombianos rechazaron un tratado que preveía la adquisición de un territorio de Colombia para el canal. En Panamá, por donde debía pasar el canal, se organizó una revolución. Estados Unidos evitó que el gobierno de Colombia la sofocase, de modo que surgió una república panameña, la cual, en agradecimiento, concedió a Estados Unidos el territorio necesario para el canal, además del derecho de intervenir en sus asuntos para mantener el orden. Así pues, podían iniciarse las obras, y en 1914 el canal estaba abierto. La posibilidad de trasladar barcos rápidamente de un océano a otro supuso un gran paso adelante para la estrategia naval estadounidense. También fue el trasfondo del «corolario» de la doctrina Monroe propuesto por el presidente Theodore Roosevelt. Cuando la zona del canal pasó a ser clave para la defensa naval del hemisferio, fue más importante que nunca asegurar su protección con un gobierno estable y con la hegemonía de Estados Unidos en los estados caribeños. En estos países, pronto fue evidente el mayor ímpetu de la intervención estadounidense.

Pese a que sus motivos y técnicas eran distintos —en primer lugar, prácticamente no había colonias estadounidenses permanentes en las nuevas posesiones—, las acciones de Estados Unidos pueden considerarse parte de la última gran apropiación de territorios llevada a cabo por los pueblos europeos. Casi todos ellos habían participado en esta acción, salvo los sudamericanos. Hacia 1914, un tercio de la superficie del mundo estaba bajo dos banderas, la del Reino Unido y la de Rusia (si bien es discutible qué proporción del territorio ruso puede considerarse colonial). Por dar unas cifras que excluyen a Rusia, en 1914 el Reino Unido gobernaba sobre 400 millones de súbditos fuera de sus fronteras, Francia sobre más de 50 millones y Alemania e Italia, sobre unos 14 millones cada una. Fue una acumulación de autoridad formal sin precedentes.

Sin embargo, en aquella época ya se apreciaban señales de que el imperialismo de ultramar estaba perdiendo fuelle. China había resultado una decepción, y quedaba poco más para dividir, aunque Alemania y Gran Bretaña discutían la posibilidad de repartirse el imperio portugués, que parecía estar siguiendo el mismo camino que el español. La zona que más probablemente podía ser presa del imperialismo europeo era el imperio otomano, en pleno declive, y su disolución pareció inminente cuando los italianos se apoderaron de Trípoli en 1912 y una coalición balcánica formada contra Turquía se anexionó al año siguiente lo que quedaba de sus territorios europeos. Este panorama no parecía estar tan libre de conflictos entre las grandes potencias como lo estuvo África tras su partición. Aquí entrarían en juego cuestiones mucho más cruciales.