Hacia 1900, los pueblos de Europa y las gentes de ascendencia europea que vivían fuera del continente dominaban el mundo. Lo hacían de muchas maneras, algunas explícitas y otras implícitas, pero los calificativos importan menos que el hecho general. En su mayor parte, el mundo respondía a las iniciativas europeas y bailaba cada vez más a su son. Era un hecho único en la historia del mundo. Por primera vez, una civilización se imponía como líder en todo el planeta. Una consecuencia menor es que el resto de este libro estará cada vez más centrado en una sola historia global. De hecho, en 1914 ya se había alcanzado el primer clímax de lo que ahora se denomina «globalización».

Es importante no pensar solamente en el dominio formal directo de gran parte de la superficie del mundo por parte de estados europeos (algunas personas preferirían el término occidental, pero es una precisión innecesaria —las Américas y las antípodas están dominadas por una cultura de origen europeo, no asiático ni africano— y puede conducir a errores, debido al uso reciente de este término en un sentido estrictamente político). Hay una hegemonía económica y cultural que debe tomarse en consideración, y la ascendencia europea a menudo se ha expresado en términos de influencia y también en forma de un control manifiesto. La distinción importante se da entre las fuerzas europeas, que son agresivas, modeladoras y manipuladoras, y las culturas y pueblos indígenas objeto de estas fuerzas, que pocas veces son capaces de resistirse a ellas con eficacia. Las cosas no fueron siempre en perjuicio de los no europeos, pero casi siempre tendían a ser los más débiles los que tenían que adaptarse al mundo de los europeos. En ocasiones lo hicieron de buen grado, cuando sucumbieron a las atractivas expectativas que despertaban las enseñanzas y el ejemplo europeos.

Una manera de imaginar el mundo de los europeos de 1900 es como una sucesión de círculos concéntricos. El círculo central era la vieja Europa, que había aumentado en riqueza y en población durante tres siglos gracias a un creciente dominio primero de sus propios recursos, y más tarde de los del mundo. Los europeos se fueron distinguiendo cada vez más de los demás seres humanos por el hecho de apropiarse y consumir una parte cada vez mayor de los bienes del mundo, y por la energía y habilidad que mostraban al manipular su entorno. Su civilización ya era rica en el siglo XIX, y con el paso del tiempo su riqueza fue en aumento. La industrialización había confirmado su capacidad de autoalimentación para acceder a los recursos y crear otros nuevos. Además, el poder generado por la nueva riqueza hizo posible la apropiación de bienes de otras partes del mundo. Durante mucho tiempo, los beneficios del caucho del Congo, la teca birmana o el petróleo persa no se iban a reinvertir en estos países. Los europeos y norteamericanos pobres se beneficiaban de los precios baratos de las materias primas, y la caída de los índices de mortalidad iban asociados a una civilización industrial capaz de proporcionar a sus pueblos una vida más rica. Incluso los campesinos europeos podían comprar ropa y herramientas baratas mientras sus contemporáneos de África y la India todavía vivían en la Edad de Piedra.

Esta riqueza fue compartida por el segundo círculo de hegemonía europea, el de las culturas europeas trasplantadas a otros continentes. Estados Unidos es el mejor ejemplo, y Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los países de América del Sur completan la lista. No todos ellos se encontraban en pie de igualdad frente al Viejo Mundo, pero, junto con la propia Europa, eran lo que en ocasiones se ha llamado el «mundo occidental», una expresión poco útil, ya que están diseminados por todo el planeta. Sin embargo, pretende expresar un hecho importante: la similitud de las ideas e instituciones de las que surgieron. Por supuesto, estas no son el único elemento que influyó en ellas. Todas tenían unas fronteras distintivas, se enfrentaban a unos retos ambientales concretos y a unas circunstancias históricas únicas. Pero lo que tenían en común era las formas de abordar estos retos: instituciones que las diferentes fronteras podían modelar de maneras distintas. Formalmente, todas eran cristianas —nadie colonizó nuevas tierras en nombre del ateísmo hasta el siglo XX—, todas gestionaban sus asuntos mediante sistemas jurídicos europeos, y todas tenían acceso a las grandes culturas de Europa con las que compartían sus idiomas.

En 1900, este mundo a veces era denominado el «mundo civilizado». Se llamaba así solo porque era un mundo de pautas compartidas; por lo general, las confiadas personas que utilizaban esta expresión no se daban cuenta de que en el mundo había muchas más cosas que merecían el nombre de «civilización». Cuando la buscaban, tendían a ver solo pueblos salvajes, atrasados e ignorantes, o a unas pocas personas que deseaban unirse a los civilizados. Esta es una razón por la cual los europeos tuvieron tanto éxito; lo que se tomaban como demostraciones de superioridad inherente a las ideas y los valores europeos armaba de valor a los hombres para iniciar nuevos asaltos al mundo, propiciaba nuevas incomprensiones del mismo. Los valores progresistas del siglo XVIII ofrecieron nuevos argumentos acerca de su superioridad para reforzar los que se desprendían inicialmente de la religión. Hacia 1800, los europeos habían perdido gran parte del respeto que en otro tiempo mostraban por otras civilizaciones. Su propia práctica social parecía claramente superior a las barbaridades ininteligibles que encontraban en todas partes. La defensa de los derechos individuales, la libertad de prensa, el sufragio universal y la protección de las mujeres y los niños (e incluso los animales) de la explotación, fueron ideales perseguidos hasta nuestros días en otras tierras por parte de europeos y americanos, a menudo sin ser conscientes del hecho de que podían ser inadecuados. Los filántropos y progresistas mantuvieron su confianza en que los valores de la civilización europea debían universalizarse, al igual que su medicina y su higiene, aunque deplorasen otras manifestaciones de la superioridad europea. También la ciencia parece que a menudo apuntaba en la misma dirección: erradicar la superstición y aportar las ventajas de una explotación racional de los recursos, proporcionar una educación formal y suprimir las costumbres sociales atrasadas. Existía la idea casi universal de que los valores de la civilización europea eran mejores que los indígenas (obviamente, a menudo lo eran), y se tendía a pasar por alto cualquier efecto perjudicial que pudiesen tener.

Por fortuna —se creía— para los pueblos de algunas de las tierras sobre las que «aún se cernía una densa oscuridad» (tal como lo expresaba un himno victoriano), hacia 1900 a menudo eran gobernadas directamente por europeos o por descendientes de europeos; los pueblos sometidos formaban el tercero de los círculos concéntricos a través de los cuales la civilización europea se propagaba. En muchas colonias, los administradores ilustrados trabajaron duro para llevar los avances del ferrocarril, la educación occidental, los hospitales y la ley y el orden a pueblos cuyas instituciones claramente habían fracasado (se tomaba como prueba de su inadecuación el hecho de que no hubiesen conseguido hacer frente al reto y la competencia de una civilización superior). Incluso cuando las instituciones nativas eran protegidas y preservadas, se hacía desde una posición que presuponía la superioridad de la cultura de la potencia colonial.

Hoy en día la conciencia de tal superioridad no es admirada ni admisible, aunque se mantenga en secreto. No obstante, en un sentido logró un objetivo que incluso los críticos más escrupulosos del colonialismo aceptan como positivo, aun cuando sospechan de los motivos que lo impulsaron. Se trata de la abolición del esclavismo en el mundo europeo y del despliegue de la fuerza y la diplomacia para combatirlo incluso en países que los europeos no controlaban. Los pasos cruciales se dieron en 1807 y 1834, cuando el Parlamento británico abolió primero el comercio de esclavos y, más tarde, la propia esclavitud dentro del imperio británico. Esta acción por parte de la mayor potencia naval, imperial y comercial fue decisiva. Pronto otros países europeos introdujeron medidas similares, y el esclavismo desapareció en Estados Unidos en 1865. El final del proceso puede considerarse que fue la emancipación de los esclavos en Brasil en 1888, fecha en que los gobiernos coloniales y la Marina Real estaban ejerciendo una fuerte presión sobre las operaciones de los tratantes de esclavos árabes en el continente africano y en el océano Índico. Muchas fuerzas intelectuales, religiosas, económicas y políticas intervinieron en este gran logro, y el debate sobre su significación concreta aún continúa. Tal vez merece la pena señalar que, aunque la abolición no llegó hasta después de trescientos años y de un comercio de esclavos a gran escala, la civilización europea es la única que ha erradicado el esclavismo por iniciativa propia. Aunque en el siglo XX el esclavismo volvió brevemente a Europa, no podía sostenerse si no era por la fuerza, y tampoco se admitía abiertamente que fuese esclavismo. Seguramente no servía de mucho consuelo para sus ocupantes, pero los campos de concentración del siglo XX eran dirigidos por hombres que tuvieron que pagar el tributo de la hipocresía, ya fuese negando su existencia o disfrazando sus esclavos como personas sujetas a reeducación o a un castigo judicial.

Más allá de este círculo exterior de territorios gobernados directamente, se extendía el resto del mundo. Sus pueblos también fueron modelados por Europa. A veces, sus valores e instituciones fueron corroídos por el contacto con ella —es el caso de los imperios chino y otomano—, y ello podía conducir a una interferencia política europea indirecta, así como al debilitamiento de la autoridad tradicional. En ocasiones, eran estimulados por estos contactos y los explotaban; Japón es el único ejemplo de un país importante que lo hizo con buenos resultados. Lo que resultaba casi imposible era evitar el contacto con Europa. La simple gran energía y movilidad del comerciante europeo lo impedía. De hecho, las zonas no gobernadas directamente por europeos son las que permiten comprender mejor la supremacía europea. Los valores europeos eran transmitidos por medio de dos factores poderosos: las aspiraciones y la envidia. La lejanía geográfica era prácticamente la única seguridad (aunque incluso el Tíbet fue invadido por los británicos en 1904). Etiopía es virtualmente el único ejemplo de independencia lograda; sobrevivió a las invasiones británica e italiana en el siglo XIX, pero, por supuesto, contaba con la importante ventaja moral de afirmar que había sido un país cristiano, aunque no fuese occidental, y solo de forma intermitente, durante unos catorce siglos.

Fuera quien fuese quien abría la puerta, era probable que toda una civilización intentase entrar, pero uno de los agentes más importantes que habían llevado la civilización europea al resto del mundo siempre había sido la cristiandad, debido a su interés prácticamente ilimitado por todas las facetas del comportamiento humano. La extensión territorial de las iglesias organizadas y el incremento del número de sus adeptos oficiales en el siglo XIX convirtieron ese siglo en la época de mayor expansión de la cristiandad desde los tiempos apostólicos. En gran parte, fue resultado de una nueva oleada de actividad misionera. Los católicos fundaron nuevas órdenes, y en los países protestantes aparecieron nuevas sociedades de apoyo a las misiones de ultramar. Sin embargo, el efecto paradójico fue la intensificación del carácter europeo de lo que supuestamente era un credo para todos los tipos y todas las condiciones de hombres. En la mayoría de los países receptores, desde hacía tiempo la cristiandad era considerada un aspecto más de la civilización europea, no un mensaje espiritual que pudiera usar un idioma local. Un ejemplo interesante aunque trivial fue la preocupación que a menudo mostraban los misioneros por la forma de vestir. Mientras que los jesuitas en la China del siglo XVII habían adoptado discretamente la vestimenta de sus anfitriones, sus sucesores del siglo XIX trabajaron con gran afán por vestir a los bantúes y a los habitantes de las islas Salomón con ropas europeas, a menudo de una inadecuación absoluta. Esta es una de las maneras en que los misioneros cristianos difundieron algo más que un mensaje religioso. Con frecuencia también llevaron importantes ventajas materiales y técnicas: alimentos en épocas de hambre, técnicas agrícolas, hospitales y escuelas, algunos de los cuales podían alterar las sociedades que los recibían. Mediante ellos introdujeron los planteamientos de una civilización progresista.

La confianza ideológica de los europeos, tanto de los misioneros como de los no misioneros, podía basarse en última instancia en la certeza de que no podían ser mantenidos alejados, ni siquiera de los países que no estaban colonizados. Parecía que no había ningún lugar en el mundo donde los europeos no pudiesen imponerse, si lo deseaban, por la fuerza física. El desarrollo de las armas en el siglo XIX dio a los europeos una ventaja relativa aún mayor que la que habían disfrutado cuando la primera andanada portuguesa fue disparada en Calicut. Incluso cuando otros pueblos tuvieron acceso a artefactos avanzados, raramente podían utilizarlos de forma efectiva. En la batalla de Omdurman, Sudán, en 1898, un regimiento británico abrió fuego sobre sus adversarios a una distancia de 1.800 metros con el fusil reglamentario del ejército inglés de la época. Poco después, obuses con metralla y ametralladoras despedazaron al ejército mahdista, que no pudo llegar hasta las líneas británicas. Al finalizar la batalla habían muerto 10.000 hombres, frente a las 48 bajas entre los soldados británicos y egipcios. Con todo, no se trataba simplemente de que, tal como lo expresó un inglés posteriormente,

Pase lo que pase, nosotros tenemos

la ametralladora Maxim y ellos no,

ya que el califa también tenía esas armas en su arsenal de Omdurman. También disponía de un aparato de telégrafo para comunicarse con sus efectivos y de minas eléctricas para hacer explotar las lanchas cañoneras británicas en el Nilo. Pero nada de todo esto se utilizaba correctamente. Para que las culturas no europeas pudiesen usar el instrumental europeo contra ellos, debía producirse una transformación no solo técnica, sino también mental.

Hubo otro aspecto, más benévolo y menos desagradable, en el que la civilización europea se basó en la fuerza. Se debía a la pax britannica, que a lo largo de todo el siglo XIX se alzó en el camino de los países europeos que luchaban entre ellos por el dominio del mundo no europeo. En el siglo XIX, no habría una repetición de las guerras coloniales de los siglos XVII y XVIII, aunque en aquel momento se estaba produciendo la mayor extensión del dominio colonial directo de los tiempos modernos. Comerciantes de todos los países podían viajar sin estorbos ni obstáculos por la superficie de los mares. La supremacía naval británica era una condición previa para la expansión informal de la civilización europea.

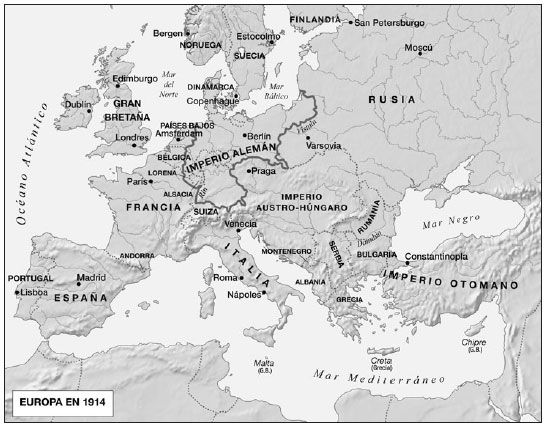

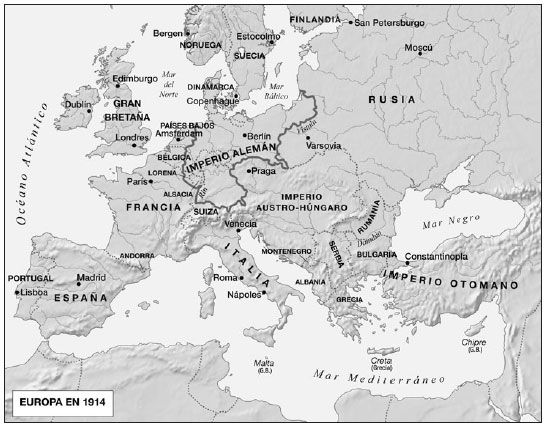

Por encima de todo, garantizaba el marco internacional del comercio, cuyo centro en 1900 era Europa. Desde el siglo XVII en adelante, los viejos intercambios periféricos por parte de unos pocos comerciantes y capitanes emprendedores habían sido sustituidos gradualmente por relaciones integradas de interdependencia, basadas en una amplia distinción del papel entre países industriales y no industriales. Los segundos solían ser productores primarios que satisfacían las necesidades de poblaciones cada vez más urbanizadas del primer grupo. Pero esta distinción simple debe matizarse. Algunos países a menudo no encajan en ella. Estados Unidos, por ejemplo, en 1914 era un gran productor primario y la principal potencia industrial del mundo, con una producción tan grande como la de Gran Bretaña, Francia y Alemania juntas. Esta distinción tampoco permite discernir exactamente entre países de cultura europea y no europea. Japón y Rusia se estaban industrializando más rápidamente que China o la India en 1914, pero Rusia, pese a ser europea, cristiana e imperialista, sin duda no podía ser considerado un país desarrollado, y la mayoría de los japoneses (como la mayoría de los rusos) eran campesinos. Tampoco en la Europa balcánica había una economía desarrollada. Todo cuanto puede afirmarse es que, en 1914, existía un núcleo de países avanzados con unas estructuras sociales y económicas muy distintas de las de la sociedad tradicional, y estos eran el núcleo de un grupo de países atlánticos que se estaban convirtiendo en los principales productores y consumidores del mundo.

La economía mundial pasó a tener su centro en Londres, donde radicaban los servicios financieros que sostenían el flujo del comercio mundial. Un enorme volumen de negocios mundiales se tramitaba por medio de la letra de cambio en libras esterlinas; a su vez, esta se basaba en el patrón oro internacional, que mantenía la confianza al asegurar que las principales monedas mantenían unas relaciones bastante estables entre ellas. Los principales países tenían monedas de oro, y se podía viajar por todo el mundo con una bolsa de soberanos de oro, monedas de cinco dólares, francos de oro o cualquier otro medio reconocido de intercambio, sin suscitar ninguna duda sobre su aceptabilidad.

En otro sentido, Londres también era el centro de la economía mundial, ya que, aunque hacia 1914 el producto interior bruto del Reino Unido fue superado en aspectos importantes por el de Estados Unidos y Alemania, era el primero de los países comerciantes. El grueso del comercio mundial por barco y por tierra estaba en manos británicas. Era el principal país importador y exportador, y el único que enviaba una proporción mayor de sus productos manufacturados a países no europeos que a países del continente. Gran Bretaña era asimismo el mayor exportador de capital y obtenía unos ingresos muy elevados de sus inversiones exteriores, sobre todo en Estados Unidos y América del Sur. Su papel especial imponía un sistema aproximadamente triangular de intercambios internacionales. Los británicos compraban artículos, manufacturados o no, de Europa y los pagaban con sus propias manufacturas, en metálico y con productos agrícolas de otros países. Al resto del mundo exportaban manufacturas, capital y servicios, tomando a cambio alimentos, materias primas y dinero. Este complejo sistema ilustra que las relaciones europeas con el resto del mundo no consistían simplemente en un intercambio de manufacturas por materias primas. Y, por supuesto, siempre estaba el ejemplo único de Estados Unidos, poco activo en exportaciones, pero que gradualmente fue dominando una parte creciente de su mercado interior de artículos manufacturados, y que aún era importador de capital.

En 1914, la mayoría de los economistas británicos creían que la prosperidad de que gozaba este sistema y el incremento de riqueza que la hacía posible demostraban que la doctrina del libre comercio era acertada. La prosperidad de su propio país había aumentado más rápidamente con el auge de estas ideas. Adam Smith había predicho que la prosperidad continuaría si se abandonaba un sistema imperial cerrado que reservaba el comercio para la madre patria, y en el caso de Estados Unidos así había sido, ya que, tras unos años de paz después de 1783, el comercio angloamericano había experimentado una gran expansión. Hacia 1800, la mayoría de las exportaciones británicas ya salían de Europa, aunque todavía tenía que llegar el mayor período de expansión del comercio en la India y el Oriente asiático. La política imperial británica iba menos dirigida a la adquisición de nuevas colonias —que podían comportar problemas— que a la entrada en zonas cerradas al comercio, ya que era allí donde se suponía que se conseguiría una mayor prosperidad. Un ejemplo flagrante fue la guerra del Opio de 1839-1842. El resultado fue la apertura de cinco puertos chinos al comercio europeo y la cesión de facto de Hong Kong a Gran Bretaña como base para el ejercicio de una jurisdicción inseparable de la gestión del comercio.

A mediados del siglo XIX, durante un par de décadas hubo una amplia circulación de ideas sobre el libre comercio, cuando había más gobiernos que parecían estar dispuestos a actuar según ellas de lo que había habido nunca antes o habría después. En esta fase se abolieron las barreras arancelarias, y las ventajas comparativas de los británicos —el primero entre los países comerciantes y fabricantes— continuaron. Sin embargo, esta era quedó atrás en las décadas de 1870 y 1880. El inicio de una recesión mundial en la actividad económica y la bajada de los precios hicieron que hacia 1900 Gran Bretaña volviese a ser el único país importante sin aranceles ni protección, e, incluso en este país, cuestionar los viejos dogmas del libre comercio empezaba a sonar como si la competencia de Alemania fuese cada vez más fuerte y alarmante.

Con todo, visto desde cierta perspectiva, el mundo económico de 1914 parece que gozaba de una libertad económica y una confianza sorprendentes. Una prolongada paz europea proporcionó la base sobre la que las conexiones comerciales podían madurar, y la estabilidad de las monedas aseguró una gran flexibilidad a un sistema de precios mundial. En ninguna parte del mundo existía un control del cambio monetario, y Rusia y China ya estaban completamente integradas en este mercado, como otros países. Las tarifas del transporte y de los seguros se iban abaratando paulatinamente, el precio de los alimentos había entrado en un prolongado declive, y los sueldos mostraban un ascenso a largo plazo. Los tipos de interés y los impuestos eran bajos. Parecía como si se pudiese alcanzar un paraíso capitalista.

A medida que este sistema había crecido para incorporar a Asia y a África, también empezó a contribuir decisivamente a una difusión de ideas y técnicas inicialmente europeas, pero que pronto se aclimataron a otras tierras. Las sociedades anónimas, los bancos y las bolsas financieras y de productos se extendieron por todo el mundo por intrusión e imitación. Empezaron a desplazar las estructuras de comercio tradicionales. La construcción de muelles y ferrocarriles —la infraestructura del comercio mundial—, junto con los inicios del empleo industrial, en algunos lugares empezaron a convertir a los campesinos en un proletariado industrial. En ocasiones, los efectos en las economías locales podían ser nocivos. El cultivo del índigo en la India, por ejemplo, casi se colapsó cuando por Alemania y Gran Bretaña empezaron a circular las tinturas sintéticas. La historia económica del sudeste asiático y su importancia estratégica fueron transformadas con la introducción por parte de los británicos del árbol del caucho (lo cual, al mismo tiempo, también iba a arruinar la industria del caucho brasileña). El aislamiento, al principio solo perturbado por exploradores, misioneros y militares, fue destruido con la llegada del telégrafo y del ferrocarril. En el siglo XX, el automóvil incrementaría este efecto. También se transformaron las relaciones más profundas. El canal abierto en Suez en 1869 no solo modeló el comercio y la estrategia británicos, sino que también dio una nueva importancia al Mediterráneo, pero ahora no como centro de una civilización especial, sino como ruta comercial.

La integración económica y el cambio institucional eran inseparables de la contaminación cultural. Los instrumentos formales de la religión misionera, las instituciones educativas y la política del gobierno fueron solo una pequeña parte de este proceso. Por ejemplo, las lenguas europeas que se usaban oficialmente introdujeron conceptos europeos y abrieron a las élites formadas de los países no europeos la herencia no solo de la civilización cristiana, sino también de la cultura europea laica e «ilustrada». Los misioneros difundían algo más que el dogma o los servicios médicos y educativos. También provocaban críticas al propio régimen colonial, debido a la laguna existente entre sus resultados y las pretensiones de la cultura que imponía.

Desde la perspectiva del siglo XX, gran parte de lo que es más duradero e importante del impacto de Europa en el mundo puede hallarse en efectos no intencionados y tan ambiguos como estos. Por encima de todo, estaba el simple impulso de imitar, ya fuese expresado absurdamente con la adopción de la vestimenta europea o, lo que era mucho más importante, en la conclusión, extraída por muchos que pretendían resistirse a la hegemonía europea, de que hacerlo era necesario para adoptar las formas europeas. Casi en todas partes, los radicales y los reformistas defendieron la europeización. Las ideas de 1776, 1789 y 1848 todavía están vigentes en Asia y África, y el mundo aún debate su futuro en términos europeos.

Esta consecuencia extraordinaria a menudo no se toma en consideración. Y en su desarrollo, el año 1900 tan solo es un punto panorámico, no el fin de la historia. Los japoneses son un pueblo dotado, que ha heredado unas tradiciones artísticas exquisitas; sin embargo, no solo han adoptado el industrialismo occidental (lo cual es comprensible), sino también las expresiones artísticas y la forma de vestir occidentales en detrimento de las suyas. Actualmente, los japoneses consideran el whisky y el burdeos productos de moda, y los chinos oficialmente veneran a Marx, un filósofo alemán que articuló un sistema de pensamiento enraizado en el idealismo alemán del siglo XIX y en los hechos sociales y económicos ingleses, que raramente habló de Asia a no ser con desdén, y que nunca fue más al este de Prusia. Ello sugiere otro hecho curioso: el balance de la influencia cultural está claramente inclinado a un lado. El mundo devolvió a Europa algunas modas ocasionales, pero no ideas ni instituciones de un efecto comparable al de las que Europa dio al mundo. Las enseñanzas de Marx han sido durante mucho tiempo una fuerza en la Asia del siglo XX, mientras que el último no europeo cuyas palabras tuvieron una autoridad comparable en Europa fue Jesucristo.

Una transmisión física de la cultura se llevó a cabo con la emigración de europeos a otros continentes. Fuera de Estados Unidos, los dos grupos más grandes de comunidades europeas ultramarinas estaban (y todavía están) en América del Sur y en las antiguas colonias británicas de asentamientos blancos que, aunque formalmente estuvieron sujetas al dominio directo británico durante gran parte del siglo XIX, en realidad constituían híbridos; no eran países del todo independientes, si bien tampoco colonias. Ambos grupos fueron alimentados durante el siglo XIX, como en el caso de Estados Unidos, por la gran diáspora de europeos, cuyo número justifica un nombre que se ha dado a esta etapa de demografía europea: la «gran recolonización». Antes de 1800, había poca emigración europea, excepto de las islas británicas. A partir de esa fecha, aproximadamente sesenta millones de europeos cruzaron el océano, y esta marea empezó a notarse con fuerza en la década de 1830. En el siglo XIX, la mayoría se dirigían a América del Norte, y más tarde a América Latina (en particular a Argentina y Brasil), Australia y Sudáfrica. Al mismo tiempo, también se producía una emigración europea encubierta dentro del imperio ruso, que ocupó una sexta parte de la superficie de la Tierra y que contaba con un extenso territorio al que atraer inmigrantes, Siberia. El cenit de la emigración europea transatlántica tuvo lugar en realidad en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en 1913, cuando más de un millón y medio de personas abandonaron Europa. Un tercio de ellos eran italianos, casi 400.000 eran británicos y 200.000, españoles. Cincuenta años antes, los italianos solo figuraban en número reducido, mientras que los alemanes y escandinavos eran mucho más numerosos. Durante todo ese tiempo, las islas británicas aportaron un flujo constante: entre 1880 y 1910, ocho millones y medio de británicos abandonaron su país (la cifra de italianos para este período fue de seis millones).

El grueso de los emigrantes británicos se trasladaron a Estados Unidos (algo más de un 65 por ciento, entre 1815 y 1900), pero un gran número de ellos se dirigieron a las colonias autogobernadas. Esta proporción cambió a partir de 1900, y hacia 1914 la mayoría de los emigrantes británicos se dirigían a estas últimas. Los italianos y españoles emigraban en gran número a América del Sur, y los primeros también a Estados Unidos. Este país siguió siendo el mayor de los receptores de todas las demás nacionalidades; entre 1820 y 1950, Estados Unidos se benefició de la llegada de más de 33 millones de europeos.

Las explicaciones a esta sorprendente evolución demográfica no hay que buscarlas muy lejos. La política a veces contribuyó a este flujo, como sucedió después de 1848. En Europa, la población creciente siempre había ejercido cierta presión sobre las posibilidades económicas, como lo muestra el descubrimiento del fenómeno del «desempleo». También en las últimas décadas del siglo XIX, cuando la emigración crecía más rápidamente, los agricultores europeos sentían la presión de la competencia transatlántica. Por encima de todo importaba que, por primera vez en la historia de la humanidad, había oportunidades evidentes en otras tierras, donde se necesitaba mano de obra en un momento en que, de pronto, había medios más fáciles y económicos para trasladarse. El barco de vapor y el ferrocarril cambiaron enormemente la historia demográfica, y ambos empezaron a dejar sentir sus efectos más claramente a partir de 1880. Permitieron una movilidad local mucho más elevada, de modo que las migraciones y los movimientos temporales de mano de obra en el interior de los continentes pasaron a ser mucho más fáciles. Gran Bretaña exportaba campesinos irlandeses, mineros y trabajadores siderúrgicos galeses y granjeros ingleses. A finales del siglo XIX, acogió un flujo de comunidades judías procedentes de Europa oriental que, durante mucho tiempo, iba a ser un elemento distintivo de la sociedad británica. A la migración estacional de mano de obra, que siempre había caracterizado a zonas fronterizas, como la Francia meridional, ahora se añadían movimientos a más largo plazo, como los polacos que llegaron a Francia para trabajar en las minas de carbón, o los camareros y heladeros italianos que pasaron a formar parte del folclore británico. Cuando los cambios políticos hicieron que la costa del norte de África también fuese accesible, esta se vio alterada por la migración de corto alcance procedente de Europa; italianos, españoles y franceses se sentían atraídos por establecerse o comerciar en las ciudades costeras, creando así una nueva sociedad con intereses distintos a los de las sociedades de donde procedían los emigrantes, y también a los de las sociedades nativas junto a las que se habían establecido.

La facilidad para viajar no solo agilizó las migraciones europeas. Los asentamientos chinos y japoneses en las costas del Pacífico de América del Norte ya eran importantes hacia 1900. Los emigrantes chinos también se trasladaron al sudeste asiático y los japoneses, a América Latina. Este espectáculo asustó a los australianos, que deseaban preservar una «Australia blanca» limitando la inmigración mediante criterios raciales. El imperio británico proporcionó un marco inmenso, dentro del cual las comunidades indias se extendieron por todo el mundo. Aun así, estos movimientos, pese a ser importantes, estaban subordinados al fenómeno principal del siglo XIX, el último gran Völkerwanderung de los pueblos europeos, tan decisivo para el futuro como lo habían sido las invasiones bárbaras.

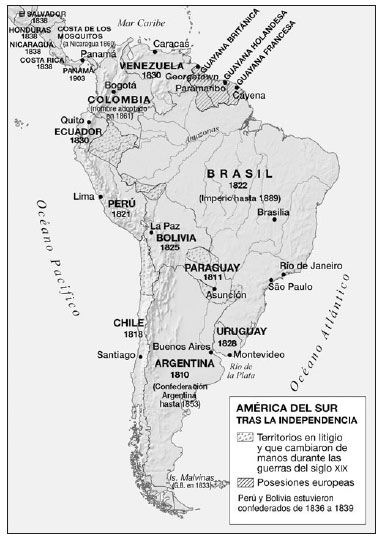

En «América Latina» (este término fue inventado a mediados del siglo XIX), que atraía principalmente a italianos y españoles, los europeos del sur encontraban más elementos que les resultaban familiares. Allí existía el marco de una vida cultural y social definido por el catolicismo; había lenguas y costumbres sociales latinas. El contexto político y jurídico también reflejaba el pasado imperial, algunas de cuyas instituciones aún persistían tras una era de agitación política a inicios del siglo XIX, que prácticamente puso fin al dominio colonial español y portugués en el continente. Ello sucedió porque en Europa los acontecimientos habían conducido a una crisis en la que las debilidades de los viejos imperios habían resultado funestas.

Y no fue por falta de esfuerzo, al menos por parte de los españoles. A diferencia de los británicos del norte, el gobierno metropolitano había intentado anular las reformas del siglo XVIII. Cuando los Borbones sustituyeron al último Habsburgo en el trono español en 1701, se inició una nueva era de desarrollo imperial, si bien tardó décadas en hacerse evidente. Cuando llegaron los cambios, primero implicaron una reorganización y, más tarde, una reforma «ilustrada». Los dos virreinatos de 1700 se convirtieron en cuatro, y aparecieron dos en Nueva Granada (Panamá y la zona que ocupan Ecuador, Colombia y Venezuela) y Río de la Plata, que iban desde la desembocadura del río hasta la frontera con Perú. Esta racionalización estructural vino seguida de relajaciones en el sistema comercial cerrado, al principio concedidas a regañadientes y, más adelante, promovidas deliberadamente a fin de lograr una mayor prosperidad. Estas estimulaban la economía de las colonias y de las zonas de España (sobre todo el litoral mediterráneo) que se beneficiaron con el final del monopolio del comercio colonial, hasta entonces confinado al puerto de Sevilla.

No obstante, estas iniciativas saludables fueron acompañadas de unas graves debilidades que no compensaron. Una serie de insurrecciones revelaron puntos débiles profundamente arraigados en el imperio español. En Paraguay (1721-1735), Colombia (1781) y, en particular, Perú (1780), surgieron amenazas reales al gobierno colonial, que solo podían ser contenidas con grandes esfuerzos militares. Entre otras cosas, requerían levas de milicias coloniales, un arma de doble filo, ya que proporcionaban a los criollos una formación militar que podía volverlos contra los españoles. La división más profunda en la sociedad colonial española era la existente entre los indígenas y los colonos de ascendencia española; sin embargo, la escisión entre criollos y peninsulares iba a tener una mayor importancia política inmediata. Se había incrementado con el paso del tiempo. Los criollos, resentidos por haber sido excluidos de los altos cargos, observaron el éxito que habían tenido los colonos británicos de América del Norte al zafarse del dominio imperial. También la Revolución francesa sugería al principio más posibilidades que peligros.

Mientras se producían estos hechos, el gobierno español estaba en dificultades por otros motivos. En 1790, una disputa con Gran Bretaña supuso finalmente la cesión en la vieja reivindicación española de una soberanía en todas las Américas, cuando admitió que el derecho a prohibir el comercio o la colonización de América del Norte solo era aplicable en una zona de unos cincuenta kilómetros alrededor de una colonia española. Luego vinieron las guerras, primero con Francia, más tarde con Gran Bretaña (en dos ocasiones) y, finalmente, otra vez con Francia, durante la invasión napoleónica. Estas guerras no solo costaron a España la pérdida de Santo Domingo, Trinidad y Luisiana, sino también la caída del rey, obligado por Napoleón a abdicar en 1808. El fin del poder marítimo español ya había tenido lugar en Trafalgar. En este estado de desorden y debilidad, cuando finalmente España fue engullida por la invasión francesa, los criollos decidieron liberarse, y en 1810 comenzaron las guerras de independencia, con alzamientos en Nueva Granada, Río de la Plata y Nueva España. Al principio, los criollos no lograron sus objetivos, y en México se dieron cuenta de que tenían una guerra racial entre manos cuando los indígenas aprovecharon la oportunidad para volverse contra los blancos. Con todo, el gobierno español no fue capaz de convencerles ni tampoco de reunir las fuerzas suficientes para aplastar otras oleadas de rebelión. El poder marítimo británico garantizaba que ninguna potencia europea pudiese intervenir en ayuda de los españoles, con lo cual en la práctica aplicó la doctrina Monroe. Así pues, de los fragmentos del antiguo imperio español surgieron una serie de repúblicas, la mayoría de ellas gobernadas por militares.

En el Brasil portugués, la historia había avanzado de forma distinta, ya que si bien una invasión francesa de Portugal en 1807 había provocado un nuevo rumbo, fue distinto del tomado por el imperio español. El propio príncipe regente de Portugal se había trasladado de Lisboa a Río de Janeiro, que de este modo se convirtió en la capital del imperio portugués. Pese a que volvió a Portugal como rey en 1820, dejó atrás a su hijo, que lideró la resistencia a un intento del gobierno portugués de reafirmar su control de Brasil y, relativamente con pocos problemas, en 1822 se convirtió en emperador de un Brasil independiente.

Una rápida mirada al mapa de la América del Sur de la época revela la más obvia de numerosas diferencias sustanciales entre las revoluciones de América del Norte y América del Sur: de las guerras de independencia no surgieron unos Estados Unidos de América del Sur. A pesar de que el gran héroe y líder de la independencia, Simón Bolívar, tenía grandes esperanzas en un congreso de los nuevos estados celebrado en Panamá en 1826, este no dio frutos. No es difícil comprender por qué. Pese a la diversidad de las trece colonias británicas y a las dificultades a las que se enfrentaban, después de su victoria disfrutaron de unas comunicaciones relativamente fáciles por mar y tuvieron pocos obstáculos insuperables en tierra. También poseían cierta experiencia en cooperación así como cierto grado de dirección de sus propios asuntos, incluso cuando estaban bajo el dominio imperial. No es de extrañar que las repúblicas del sur no consiguiesen una unidad continental, pese a la ventaja de contar con el trasfondo común del dominio español que la mayoría de ellas habían compartido.

La ausencia de factores unificadores tal vez no fuese desventajosa, ya que los latinoamericanos de principios del siglo XIX no se enfrentaban a ningún peligro ni oportunidad que hiciese deseable la unidad. Del mundo exterior les protegían no solo Estados Unidos, sino también Gran Bretaña. En el interior, los problemas de la evolución poscolonial eran mucho más graves de lo previsto, y era probable que resultase más efectivo abordarlos creando una unidad artificial. De hecho, al igual que en África un siglo y medio más tarde, uno de los legados del dominio imperial fue que la geografía y las comunidades no siempre se ajustaban a las unidades políticas, las cuales correspondían a las viejas divisiones administrativas. Los inmensos estados escasamente poblados que surgieron de las guerras de independencia corrían constantemente el peligro de desintegrarse en unidades pequeñas, dado que a las minorías urbanas que habían guiado el movimiento por la independencia les resultaba imposible controlar a sus seguidores. Algunos se dividieron. También surgieron problemas raciales; las desigualdades sociales a que dieron lugar no fueron eliminadas por la independencia. No todos los países las experimentaron del mismo modo. En Argentina, por ejemplo, la relativamente pequeña población indígena fue prácticamente exterminada por el ejército. Este país fue elogiado a finales del siglo XIX por su gran parecido con Europa por el predominio de la raza europea en su población. En el otro extremo, Brasil contaba con una población mayoritariamente negra, y en el momento de la independencia gran parte de ella aún era esclava. Allí era habitual el mestizaje, y el resultado fue una mezcla étnica que tal vez ha sido la que ha resultado menos problemática en todo el mundo actual. Por último, una parte importante del legado colonial en América del Sur fueron una serie de relaciones económicas con el mundo exterior que se tardaría en cambiar. Más adelante, conducirían a denuncias de la «dependencia» económica del continente. Pero el legado presentaba también otra faceta: gran parte de la riqueza del continente nunca hubiese existido de no ser por el colonialismo. Cada uno de los productos de plantación generado en Brasil había sido llevado allí por los europeos del otro lado del Atlántico: el azúcar, el café, el chocolate, la ganadería y el trigo.

Los nuevos estados de América Latina no podían recurrir a ninguna tradición de autogobierno cuando se enfrentaban a sus numerosos problemas, ya que las administraciones coloniales habían sido absolutistas y no habían creado instituciones representativas. Para los principios políticos que pretendían aplicar, los líderes de las repúblicas se fijaron principalmente en la Revolución francesa, pero estas eran ideas avanzadas para estados cuyas pequeñas élites ni siquiera compartían una base sobre prácticas aceptadas. Apenas eran capaces de generar un marco de tolerancia mutua. Y, lo que era peor, los principios revolucionarios pronto suscitaron la entrada de la Iglesia en política, un hecho que quizá a largo plazo era inevitable, dado su enorme poder como terrateniente y su influencia popular, pero que resultó desafortunado al añadir el anticlericalismo a las desgracias del continente. En estas circunstancias, no resulta sorprendente que, durante gran parte del siglo, cada república comprobase que sus asuntos tendían a caer en manos de caudillos, aventureros militares y sus camarillas, que controlaban unas fuerzas armadas suficientes para darles poder hasta que llegaban unos rivales más poderosos.

Las contracorrientes de la guerra civil y de las guerras entre los nuevos estados —algunas muy sangrientas— generaron en 1900 un mapa muy similar al actual. México, la más septentrional de las antiguas colonias españolas, había perdido grandes extensiones en el norte, que pasaron a Estados Unidos. Habían aparecido cuatro repúblicas en el centro del continente y dos estados insulares, la República Dominicana y Haití. Cuba estaba a punto de conseguir la independencia. Al sur estaban los diez estados de América del Sur. Todos estos países eran republicanos. Brasil había abandonado su monarquía en 1889. Si bien todos habían sufrido graves desórdenes cívicos, presentaban grados muy distintos de estabilidad y legitimidad constitucional. En México, un indígena accedió al cargo de presidente en la década de 1850, lo cual tuvo grandes repercusiones, pero en los demás países persistían las divisiones sociales entre indios, mestizos y la población de sangre europea (que aumentó en número cuando la inmigración se incrementó a partir de 1870). Los países de América Latina tenían una población de unos 19 millones de habitantes en 1800. Un siglo más tarde, la población era de 63 millones.

Ello indica un cierto aumento de la riqueza. La mayoría de los países latinoamericanos poseían importantes recursos naturales en una forma u otra. En ocasiones lucharon por ellos, ya que tales bazas pasaron a ser incluso más valiosas a medida que Europa y Estados Unidos se iban industrializando. Argentina tenía espacio y algunos de los mejores pastos del mundo; la invención de barcos refrigeradores en la década de 1880 la convirtió en la despensa de carne de Inglaterra, y más tarde en su productor de cereales. A finales del siglo XIX era el país más rico de América Latina. Chile tenía nitratos (tomados de Bolivia y Perú en la «guerra del Pacífico» de 1879-1883), y Venezuela contaba con petróleo. Ambos ganaron en importancia durante el siglo XX. México también tenía petróleo, y Brasil poseía prácticamente de todo (salvo petróleo), sobre todo café y azúcar. La lista podría continuarse, pero solo confirmaría que la creciente riqueza de América Latina procedía de los productos primarios. El capital para explotarlos procedía de Europa y de Estados Unidos, y ello originó nuevos lazos entre estos países europeos de ultramar y la propia Europa.

Sin embargo, el incremento de riqueza estaba asociado a dos inconvenientes relacionados. Uno era que ello no ayudaba en absoluto a reducir las diferencias de riqueza que existían en estos países. De hecho, tal vez las aumentaban. Por consiguiente, las tensiones sociales, y también las raciales, siguieron durante mucho tiempo sin resolverse. Una élite aparentemente europeizada llevaba una vida totalmente distinta de la de las masas indígenas y mestizas, lo cual se vio acentuado por la dependencia de América Latina del capital extranjero. Como es natural, los inversores extranjeros buscaban seguridad. Obviamente, no siempre la tuvieron, pero tendían a dar apoyo a las autoridades sociales y políticas, que de este modo incrementaban aún más su propia riqueza. Solo tendrían que pasar unos años del siglo XX para que las condiciones resultantes de esta situación desembocasen en una revolución social en México.

La irritación y la decepción de los inversores extranjeros que no podían recuperar el dinero que se les debía, a veces desencadenaron conflictos diplomáticos e incluso intervenciones armadas. Al fin y al cabo, la recaudación de deudas no se consideraba un resurgimiento del colonialismo, y los gobiernos europeos enviaron mensajes categóricos y los apoyaron mediante la fuerza en varias ocasiones a lo largo del siglo. Cuando en 1902 Gran Bretaña, Alemania e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela para recaudar el dinero que se debía a sus súbditos por los perjuicios que habían padecido a causa de las alteraciones revolucionarias, su acción provocó que Estados Unidos fuese más allá de lo que marcaba la doctrina Monroe.

Desde la fundación de la república de Texas en adelante, las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos no fueron fáciles, como tampoco lo son en la actualidad. Intervenían demasiados factores que complicaban la situación. La doctrina Monroe expresaba el interés básico de Estados Unidos por mantener un hemisferio desvinculado de Europa, y el primer Congreso Panamericano fue otro paso en esta dirección, cuando Estados Unidos lo organizó en 1889. Pero ello no podía evitar el surgimiento de vínculos económicos con Europa, del mismo modo que la revolución tampoco podía eliminar los existentes entre Estados Unidos y Gran Bretaña (además, los norteamericanos se contaban entre los inversores en los países de América del Sur y pronto hicieron sus propias peticiones especiales a su gobierno). Asimismo, a medida que se avanzaba hacia el final del siglo, resultaba cada vez más evidente que la situación estratégica que constituía el trasfondo de la doctrina Monroe había cambiado. Los barcos de vapor y el aumento del interés de los norteamericanos por el Lejano Oriente y el Pacífico hacían que Estados Unidos fuese más sensible en particular a los cambios en América Central y en el Caribe, donde cada vez era más probable que se construyese un canal ístmico.

El resultado fue una mayor contundencia e incluso arrogancia en la política de Estados Unidos hacia sus vecinos en los inicios del siglo XX. Cuando, tras una breve guerra con España, Estados Unidos dio la independencia a Cuba (y se quedó con Puerto Rico, que antes era española), se incorporaron unas restricciones especiales a la nueva constitución cubana para garantizar que seguiría siendo un Estado satélite. El territorio del canal de Panamá se consiguió gracias a la intervención de Colombia. La cuestión de la deuda venezolana vino seguida de una afirmación aún más notable de la fuerza de América (un «corolario» de la doctrina Monroe). Fue el anuncio (al que casi inmediatamente se dio expresión práctica en Cuba y en la República Dominicana) de que Estados Unidos ejercería un derecho de intervención en los asuntos de cualquier Estado del hemisferio occidental cuyos asuntos internos estuviesen en tal grado de desorden que pudiesen originar una intervención europea. Más tarde, en 1912, un presidente estadounidense envió marines a Nicaragua por este motivo, y otro ocupó el puerto mexicano de Veracruz en 1914 con el objeto de coaccionar al gobierno mexicano. En 1915, en virtud de un tratado, se creó un protectorado en Tahití, el cual iba a durar cuarenta años.

Este no fue el final de una infeliz historia de relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos, aunque por el momento es suficiente. En todo caso, su importancia solo es sintomática de la postura ambigua de los estados de América Latina en relación con Europa. Estaban enraizados en su cultura, atados a ella por su economía, y, sin embargo, políticamente se veían obligados a evitar mezclarse con ella. Obviamente, eso no significaba que, en lo que a los europeos se refería, estuviesen del lado del hombre blanco en la gran distinción, cada vez más marcada, entre aquellos que estaban dentro de lo aceptable para la civilización europea y los que estaban fuera. Cuando los europeos pensaban en los «latinoamericanos», tenían en mente a los de ascendencia europea, urbanos, alfabetizados, la minoría privilegiada, no las masas indígenas y negras.

El desmoronamiento del imperio español tan poco tiempo después de la deserción de las trece colonias hizo que muchas personas esperasen que las otras colonias del imperio británico pronto escaparían también al dominio de Londres. En cierto modo fue así, pero no como habían imaginado. A finales del siglo XIX, la revista británica Punch publicó un chiste patriótico en que el león británico dirigía una mirada aprobadora a una hilera de cachorros de león armados y uniformados, que representaban las colonias de ultramar. Es sintomático que estuvieran vestidos de soldados, ya que los contingentes de voluntarios que se enviaban desde otras zonas del imperio a luchar por los británicos en la guerra que estaban librando en Sudáfrica eran de la mayor importancia. Un siglo antes, nadie podría haber imaginado que la madre patria podría disponer de un solo soldado colonial. El año 1783 había marcado profundamente la conciencia de los hombres de Estado británicos. Pensaban que las colonias habían aprendido que eran un asunto delicado, que costaban dinero, reportaban pocas ventajas, comprometían al país metropolitano en conflictos inútiles con otras potencias y con pueblos nativos, y que al final terminaban rebelándose y mordiendo la mano que las alimentaba. La desconfianza hacia los asuntos coloniales fruto de estas ideas preconcebidas ayudó a orientar los intereses imperiales británicos hacia las posibilidades del comercio asiático a finales del siglo XVIII. Parecía que en el Lejano Oriente no habría complicaciones causadas por colonos europeos, y en los mares orientales no se necesitaban fuerzas onerosas que no pudiesen ser reunidas fácilmente por la Marina Real.

En términos generales, esta sería la actitud que prevalecería en los círculos oficiales británicos durante todo el siglo XIX. Les condujo a abordar los complicados asuntos de cada colonia con métodos que primaban, por encima de todo, la economía y el evitar los problemas. En los inmensos territorios de Canadá y Australia esto llevó, tumultuosamente, a una eventual unificación de las diferentes colonias en estructuras federales con responsabilidad por su propio gobierno. En 1867 se creó el Dominio del Canadá, y en 1901 le siguió la Commonwealth de Australia. En cada caso, la unión había estado precedida por la concesión de un «gobierno responsable» a las colonias originales, y en cada caso habían surgido unas dificultades especiales. En Canadá, la mayor de todas ellas fue la existencia de una comunidad francocanadiense en la provincia de Quebec, y en Australia, el choque de intereses entre colonos y convictos (el último envío de estos llegó en 1867). Ambos eran asimismo países enormes y poco poblados, que solo gradualmente podían ser unidos para generar un sentido de nacionalidad. En cada caso el proceso fue lento. Hasta 1885 no se colocó la última traviesa de la línea transcontinental del Canadian Pacific Railway, y en Australia los ferrocarriles transcontinentales se retrasaron enormemente debido a la adopción de distintos anchos de vía en los diversos estados. Al final, el nacionalismo fue asistido por el surgimiento de una conciencia de posibles amenazas externas —la fuerza económica de Estados Unidos y la inmigración asiática— y, por supuesto, por las disputas con los británicos.

Nueva Zelanda también consiguió un gobierno responsable, pero menos descentralizado, ya que el país es mucho más pequeño. Los europeos llegaron a estas islas a partir de 1790 y encontraron un pueblo nativo, los maoríes, con una cultura avanzada y compleja, que los visitantes empezaron a corromper. A continuación llegaron los misioneros, que hicieron lo posible por mantener a raya a los colonos y los comerciantes. Cuando pareció probable que un empresario francés crease unos intereses franceses, el gobierno británico, por fin y a regañadientes, dio paso a la presión ejercida por los misioneros, y algunos de los colonos proclamaron la soberanía británica en 1840. En 1856, se dio un gobierno responsable a la colonia, y solamente las guerras con los maoríes aplazaron la retirada de los soldados británicos hasta 1870. Poco tiempo después, las viejas provincias perdieron los poderes legislativos que les quedaban. En los últimos años del siglo, los gobiernos de Nueva Zelanda mostraron una notable independencia y vigor en la aplicación de políticas de asistencia social avanzadas, y alcanzaron un autogobierno pleno en 1907.

Esto sucedió un año después de la Conferencia Colonial de Londres que había decidido que el nombre de «Dominio» debería usarse en el futuro para todas las posesiones territoriales autogobernadas, lo cual significaba, en efecto, las colonias de pobladores blancos. Quedaba una a la que no se había dado este estatus antes de 1914, la Unión de África del Sur, que fue creada en 1910. Este fue el final de un largo e infeliz capítulo, el más infeliz de la historia del imperio británico, y que concluyó solo para iniciar otro en la historia de África, que al cabo de unas pocas décadas parecía aún más desolada.

En Sudáfrica no se establecieron colonos británicos hasta después de 1814, cuando, por razones estratégicas, Gran Bretaña conservó la antigua colonia holandesa del cabo de Buena Esperanza. Se llamó «Colonia de El Cabo», y pronto afluyeron a ella miles de colonos británicos, los cuales, pese a ser superados en número por los holandeses, tenían el respaldo del gobierno británico para introducir ideas y leyes británicas. Se inició así un período en que se fueron reduciendo los privilegios de los bóers, tal como eran llamados los agricultores holandeses. En particular, estos estaban airados y molestos por cualquier limitación de su libertad para tratar a los nativos africanos como deseasen. Pero su indignación aumentó sobre todo cuando, debido a la abolición general de la esclavitud en el territorio británico, fueron liberados unos 35.000 de los negros que poseían con una compensación, según se dijo, inadecuada. Convencidos de que los británicos no abandonarían una política favorable a los africanos nativos —y, dadas las presiones sobre los gobiernos británicos, esta era una postura razonable—, en 1835 se produjo un gran éxodo de los bóers. Esta «Gran Marcha» (Great Trek) hacia el norte por el río Orange fue de radical importancia para la formación de la conciencia afrikáner. Fue el principio de un largo período durante el cual los anglosajones y los bóers lucharon por convivir unas veces separados y otras juntos, pero siempre con incomodidad, tomando decisiones, y arrastrando de paso en su tren a otros en lo referente al destino del África negra.

Una república bóer en Natal pronto fue convertida en una colonia británica, a fin de proteger a los africanos de la explotación y para impedir la creación de un puerto holandés que algún día pudiese ser usado por una fuerza hostil para amenazar las comunicaciones británicas con el Lejano Oriente. Se produjo otro éxodo de bóers, esta vez al norte del río Vaal. Fue la primera ampliación del territorio británico en Sudáfrica, pero creó una pauta que iba a repetirse. Además del humanitarismo, el gobierno y los colonos británicos que se encontraban en el país estaban impulsados por la necesidad de establecer buenas relaciones con los pueblos africanos, ya que, de otro modo (como ya habían demostrado los zulúes contra los bóers), representarían un problema de seguridad irresoluto (no distinto al planteado por los indígenas en las colonias americanas durante el siglo anterior). A mediados de siglo, existían dos repúblicas bóers al norte (el Estado Libre de Orange y Transvaal), mientras que la Colonia de El Cabo y Natal estaban bajo soberanía británica, con asambleas electas para las cuales solo podían votar los pocos hombres blancos que cumplían los requisitos económicos requeridos. También había estados nativos bajo soberanía británica. En uno de ellos, Basutolandia, los bóers fueron puestos bajo jurisdicción negra, una sujeción especialmente mortificante para ellos.

En estas circunstancias, era poco probable que mantuviesen unas relaciones cordiales; en cualquier caso, los gobiernos británicos a menudo estaban en desacuerdo con los colonos de El Cabo, los cuales, a partir de 1872, tuvieron un gobierno responsable propio. También aparecieron nuevos factores. El descubrimiento de diamantes llevó a los británicos a anexionarse otro territorio, lo cual, puesto que se hallaba al norte del Orange, enfureció a los bóers. El apoyo británico a los basutos, a los que los bóers habían derrotado, fue aún más irritante. Finalmente, el gobernador de la Colonia de El Cabo cometió la locura de anexionarse la república de Transvaal. Tras un levantamiento bóer coronado por el éxito y una clara derrota de una fuerza británica, el gobierno británico tuvo la sensatez de no insistir y restituyó la independencia de la república en 1881, pero, a partir de ese momento, la desconfianza de los bóers hacia la política británica en Sudáfrica probablemente fue insuperable.

Al cabo de veinte años, ello desembocó en una guerra, en gran medida debido a otros dos cambios no previstos. Uno fue una revolución industrial a pequeña escala en la república de Transvaal, donde se encontró oro en 1886. El resultado fue una enorme afluencia de mineros y especuladores, la implicación de intereses financieros exteriores en los asuntos de Sudáfrica y la posibilidad de que el estado afrikáner pudiese disponer de recursos financieros para desvincularse del protectorado británico que había aceptado a regañadientes. El exponente de lo que había sucedido fue Johannesburgo, que en unos pocos años se convirtió en la única ciudad de 100.000 habitantes de África al sur del Zambeze. El segundo cambio fue que, en las décadas de 1880 y 1890, otras zonas de África empezaron a ser asimiladas por otras potencias europeas, y el gobierno británico reaccionó endureciendo su postura de que nada debía alterar la presencia británica en El Cabo, que se consideraba esencial para el control de las rutas marítimas hacia Oriente y que dependía cada vez más del tráfico hacia y desde Transvaal para sus ingresos. El efecto general fue que los gobiernos británicos observaron con preocupación cualquier posibilidad de que Transvaal consiguiese un acceso independiente al océano Índico. Esta preocupación les hizo vulnerables a la presión de un grupo muy variopinto de imperialistas idealistas, políticos de El Cabo, demagogos ingleses y financieros dudosos que provocaron una confrontación con los bóers en 1899, la cual terminó en un ultimátum al presidente de Transvaal, Paul Kruger, y con el estallido de la guerra de los bóer. Kruger sentía una profunda aversión por los británicos. En su niñez se había trasladado al norte con la Gran Marcha.

Las famosas tradiciones del ejército británico de la época victoriana fueron ampliamente mantenidas en la última guerra del reino, tanto en el nivel de ineptitud e incompetencia mostrado por algunos altos mandos y por los servicios administrativos, como en la valentía mostrada por los oficiales de regimiento y sus hombres frente a un enemigo valeroso y bien armado, cuyo entrenamiento no le predisponía a la derrota. Aun así, no podía haber duda alguna sobre el resultado. Tal como señaló la propia reina, con mejor juicio estratégico que algunos de sus súbditos, las posibilidades de derrota no existían. Sudáfrica era un escenario aislado por el poder naval británico. Ningún otro país europeo podía ayudar a los bóers, y solo era cuestión de tiempo que un número de efectivos y unos recursos muy superiores lo demostrasen. El conflicto tuvo un elevado coste —más de un cuarto de millón de soldados fueron enviados a Sudáfrica— y suscitó amargas críticas al gobierno británico. Además, no se ofrecía una imagen muy favorable ante el mundo exterior. Los bóers eran considerados una nacionalidad oprimida; y lo eran, pero la obsesión liberal del siglo XIX por la nacionalidad, en este caso, al igual que en otros, cegó a los observadores ante algunas de las sombras que arrojaba. Afortunadamente, la habilidad política británica se recuperó lo bastante como para firmar un tratado generoso a fin de poner término a la guerra en 1902, cuando los bóers habían sido derrotados en el campo de batalla.

Este fue el final de la república bóer, pero pronto se realizaron concesiones. En 1906, Transvaal tenía un gobierno responsable propio, que, pese a la gran población no bóer atraída por la minería, los bóers controlaron tras una victoria electoral al año siguiente. Casi enseguida empezaron a legislar contra los inmigrantes asiáticos, en su mayoría indios. (Un joven abogado indio, Mohandas Gandhi, entró en política como defensor de su comunidad.) Cuando en 1909 se pactó un proyecto de constitución para la Unión de África del Sur, fue en términos de igualdad para las lenguas holandesa e inglesa, y, algo igualmente importante, preveía un gobierno nombrado por una asamblea electa, que estaría formada de acuerdo con la normativa electoral decidida en cada provincia. En las provincias bóers, el sufragio fue otorgado solo a los blancos.

En aquel tiempo había mucho que decir a favor del acuerdo. Cuando la gente hablaba de un «problema racial» en Sudáfrica, se refería al problema de las relaciones entre los bóers y los ingleses, cuya conciliación parecía la necesidad más urgente. Los defectos del acuerdo tardarían un tiempo en manifestarse, y cuando lo hiciesen no sería solo porque el sentido histórico de los afrikáners resultó ser más fuerte de lo que la gente esperaba, sino también porque la transformación de la sociedad de Sudáfrica que había comenzado con la industrialización del Rand no se podía detener y daría un impulso irresistible a la cuestión de los africanos negros.

En este sentido, el futuro de Sudáfrica había estado influido de forma tan decisiva como lo habían estado todas las demás posesiones blancas británicas al verse atrapadas en las corrientes de la economía mundial. Canadá, al igual que Estados Unidos, gracias a la construcción de ferrocarriles en sus llanuras, se había convertido en uno de los grandes graneros de Europa. Australia y Nueva Zelanda explotaron primero sus inmensos pastos para producir la lana gracias a la cual las fábricas europeas estaban cada vez más introducidas en el mercado mundial. Más adelante, con la invención de la refrigeración, los usaron para producir carne y, en el caso de Nueva Zelanda, productos lácteos. De este modo, los nuevos países encontraron productos básicos capaces de sostener economías mucho más grandes que las que permitían el tabaco y el índigo de las plantaciones del siglo XVII. El caso de Sudáfrica iba a ser diferente en el sentido de que, de forma gradual, iba a revelarse como un productor de minerales (como sucedería más tarde con Australia). Al principio fue la industria de los diamantes, pero el gran paso adelante fue el descubrimiento de oro en el Rand en la década de 1880. La explotación del oro atrajo capital y experiencia para hacer posible la posterior extracción de otros minerales. El rendimiento que Sudáfrica dio no fue simplemente en forma de beneficios para las empresas y los accionistas europeos, sino también en el incremento de las existencias de oro en el mundo, que estimuló el comercio europeo tanto como lo habían hecho los descubrimientos de oro en California de 1849.

El crecimiento del sentimiento humanitario y misionero en Inglaterra y la tradición bien fundamentada del Colonial Office, de desconfianza hacia las demandas de los colonos, hicieron que resultase más difícil olvidar a las poblaciones nativas de los dominios blancos de lo que lo había sido para los norteamericanos dejar de lado a los indios de las praderas. Sin embargo, en varias de las colonias británicas, la modernidad ejerció su impacto no sobre antiguas civilizaciones como las de la India o América del Sur, sino sobre civilizaciones primitivas, algunas de las cuales se encontraban en un nivel evolutivo muy bajo, equivalente al neolítico o incluso al paleolítico y, por tanto, eran más vulnerables. Los indios y los esquimales canadienses eran relativamente escasos y no representaban un obstáculo importante para la explotación del oeste y el noroeste, como lo había sido la lucha de los indios de las llanuras para conservar sus territorios de caza. En Australia, los sucesos fueron mucho más sangrientos. La sociedad aborigen de cazadores y recolectores fue alterada por la colonización; la brutalidad incomprensiva de los australianos blancos incitó el antagonismo de las tribus, que adoptaron una actitud violenta; además, las nuevas enfermedades diezmaron la población. Las primeras décadas de cada colonia australiana están manchadas por la sangre de los aborígenes masacrados, y los años posteriores destacan por el abandono, los abusos y la explotación de los supervivientes. Dentro del antiguo territorio británico, tal vez no haya ninguna otra población que haya padecido un destino tan similar al de los indios de América del Norte. En Nueva Zelanda, la llegada de los primeros hombres blancos dio armas a los maoríes, que primero las utilizaron entre ellos, con unos efectos nefastos para sus sociedades. Más tarde llegaron las guerras contra el gobierno, cuyo origen radicaba básicamente en el desplazamiento de los maoríes de sus tierras por parte de los colonos. A su término, el gobierno adoptó medidas para salvaguardar aquellas tierras tribales de posteriores expropiaciones, pero la introducción del concepto inglés de propiedad individual condujo a la desintegración de las propiedades tribales y prácticamente a la pérdida de sus tierras a finales del siglo. También la población maorí disminuyó en número, pero no de forma tan violenta o irreversible como los aborígenes australianos. Actualmente, hay muchos más maoríes que los que había en 1900, y esta población crece más rápidamente que la de los neozelandeses de origen europeo.

En cuanto a Sudáfrica, la historia es desigual. La protección británica hizo posible que algunos de sus pueblos nativos sobreviviesen hasta el siglo XX en sus tierras ancestrales, viviendo de formas que fueron cambiando lentamente. Otros fueron expulsados o exterminados. En todos los casos, sin embargo, el quid de la cuestión era que en Sudáfrica, como en otros países, el destino de los habitantes nativos nunca estuvo en sus propias manos. Dependían para su supervivencia del equilibrio local de los intereses gubernamentales y de la benevolencia, de las necesidades de los colonos y de las tradiciones, de las oportunidades económicas y las exigencias. Aunque, a corto plazo, en ocasiones podían plantear unos problemas militares formidables (como lo hicieron los zulúes de Cetewayo o la guerra de guerrillas de los maoríes), al final, con sus propios recursos, no podían generar los medios para una resistencia eficaz, del mismo modo que los aztecas no habían podido oponer resistencia a Cortés. Para que los pueblos no europeos pudiesen generar sus recursos, tendrían que europeizarse. El precio de la creación de nuevos países europeos en ultramar siempre lo pagaron los habitantes nativos, que a menudo llegaron al límite de su capacidad.

Pero esta no debería ser la última palabra. También está el rompecabezas de la autojustificación; los europeos fueron testimonio de tales hechos y no los detuvieron. Es demasiado sencillo explicarlo diciendo que todos eran hombres malvados y avariciosos (en cualquier caso, la tarea de los humanitarios entre ellos hace insostenible el juicio más funesto). La respuesta debe estar en algún aspecto de la mentalidad. En parte, se debió a la falta de perspectiva o a la simple ignorancia. Muchos europeos que eran conscientes de que se estaba perjudicando a los nativos, incluso cuando el contacto de los blancos con ellos era bienintencionado, no podían prever el efecto corrosivo de su cultura en las estructuras existentes. Ello requiere unos conocimientos antropológicos y una perspectiva que Europa aún no había alcanzado. Además, todo era aún más difícil cuando, sin duda, gran parte de la cultura nativa era simplemente salvajismo y la confianza de los misioneros europeos era fuerte. El misionero sabía que estaba del lado del progreso y la mejora, y también se veía a sí mismo del lado de la cruz. Era una confianza que se daba en todas las facetas de la expansión europea, tanto en las colonias de blancos y en los territorios gobernados directamente como en los pactos alcanzados con sociedades dependientes y «protegidas». La confianza de pertenecer a una civilización más elevada no solo constituía una licencia para unos hábitos depredadores, como los había tenido antes la cristiandad, sino también el valor de una actitud similar, en muchos casos, a la de los cruzados. Demasiado a menudo, la certeza de que llevaban algo mejor cegó a los hombres ante los resultados reales y materiales de sustituir los derechos tribales por la propiedad individual y de convertir a los cazadores y recolectores —cuyas posesiones eran aquello que podían transportar con ellos— en asalariados.