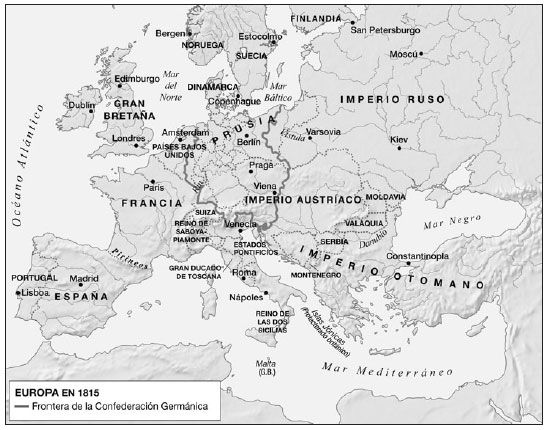

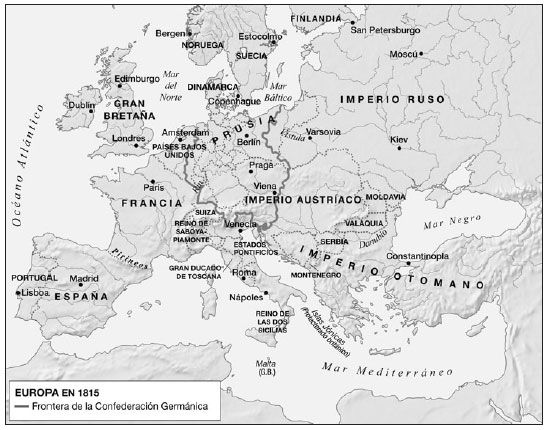

Fuera lo que fuese lo que los hombres de Estado conservadores esperaban en 1815, acababa de comenzar una era incómoda y turbulenta. Ello se puede ver fácilmente en la manera en que cambió el mapa de Europa a lo largo de los seis años siguientes. Hacia 1871, cuando una Alemania recién unida ocupó su lugar entre las grandes potencias, la mayor parte de Europa al oeste de una línea que iba desde el Adriático hasta el Báltico estaba organizada en estados que afirmaban estar basados en el principio de la nacionalidad, aunque algunas minorías aún lo negaban. Incluso al este de dicha línea había estados que ya se identificaban con naciones. En 1914, el triunfo del nacionalismo llegaría aún más lejos, y la mayor parte de los Balcanes también se organizaría como estados-nación.

El nacionalismo, un aspecto de un nuevo tipo de política, tenía unos orígenes que se remontaban muy atrás en el tiempo, a los ejemplos ofrecidos por Gran Bretaña y otros estados menores de Europa en tiempos anteriores. No obstante, sus principales triunfos llegarían a partir de 1815, como parte del surgimiento de una nueva política. Su esencia consistía en la aceptación de un nuevo marco de pensamiento que reconocía la existencia de un interés público mayor que el de los gobernantes individuales o las jerarquías privilegiadas. También se daba por sentado que la pugna por definir y proteger este interés era legítima. Se creía que tal pugna requería palestras e instituciones especiales; las viejas formas jurídicas o cortesanas ya no parecían suficientes para resolver las cuestiones políticas.

El marco institucional para esta transformación de la vida pública tardó más en surgir en algunos países que en otros. Ni siquiera en los más avanzados puede identificarse con un único conjunto de prácticas. Con todo, siempre tendió a estar fuertemente asociado al reconocimiento y la promoción de ciertos principios. El nacionalismo constituía uno de ellos, y era de los que más iban contra los viejos principios, el del dinastismo, por ejemplo. A medida que avanzaba el siglo XIX, era cada vez más un tópico del discurso político europeo, en el sentido de que los intereses de las naciones reconocidas como «históricas» deberían ser protegidos e impulsados por los gobiernos. Por supuesto, eso era totalmente incompatible con el implacable y prolongado desacuerdo sobre qué naciones eran históricas, cómo deberían definirse sus intereses y hasta qué punto se podía y se debía darles peso en las decisiones de los hombres de Estado.

Además del nacionalismo, había otros principios en juego. Términos como «democracia» y «liberalismo» no ayudan mucho a definirlos, aunque deben usarse a falta de otros mejores y porque los contemporáneos los utilizaban. En la mayoría de los países había una tendencia general a aceptar las instituciones representativas como una manera de asociar (aunque solo fuese formalmente) a cada vez más personas con el gobierno. Liberales y demócratas casi siempre reivindicaban que se diese el voto a más personas, así como una representación electoral mejor. Cada vez más, el individuo era la base de la organización política y social en los países económicamente avanzados. La pertenencia de las personas a unidades comunales, religiosas, ocupacionales y familiares pasó a contar mucho menos que sus derechos individuales. Pese a que esto condujo en cierto modo a una mayor libertad, a veces también supuso menos. En el siglo XIX, el Estado pasó a ser mucho más poderoso jurídicamente en relación con sus súbditos que nunca antes, y poco a poco, a medida que su aparato ganaba en eficiencia, llegó a ser capaz de ejercer una coerción sobre ellos cada vez más intensa.

La Revolución francesa había tenido una importancia enorme a la hora de iniciar estos cambios, pero su influencia continua como ejemplo y como fuente de mitología era igualmente destacable. Pese a todas las esperanzas y temores por el hecho de que la revolución hubiese finalizado en 1815, su pleno impacto en toda Europa todavía estaba por llegar. En muchos países, las instituciones ya eliminadas en Francia invitaban a la crítica y la demolición. Y eran aún más vulnerables porque ya estaban actuando otras fuerzas de cambio económico, que dieron nuevas oportunidades a las ideas y tradiciones revolucionarias. Existía la sensación muy generalizada de que, para bien o para mal, Europa se enfrentaba a una revolución en potencia. Ello animó a los partidarios y a los futuros destructores del orden existente a radicalizar las cuestiones políticas y a situarlas en el marco de los principios de 1789: nacionalismo y liberalismo. En general, estas ideas dominaron la historia de Europa hasta aproximadamente 1870 y proporcionaron la dinámica de su política. No consiguieron todos los partidarios que deseaban. Su realización en la práctica planteó muchos requisitos, que a menudo se obstaculizaban y frustraban mutuamente, y tuvieron también muchos opositores. Aun así, siguen siendo una guía muy útil en la rica y turbulenta historia de la Europa del siglo XIX, convertida ya en un laboratorio político, cuyos experimentos, estallidos y descubrimientos estaban cambiando la historia del resto del mundo.

Estas influencias ya se pudieron ver actuar en las negociaciones que condujeron al acta fundacional del orden internacional del siglo XIX, el Tratado de Viena de 1815, que cerró la era de las guerras napoleónicas. Su propósito principal era evitar que se repitiesen. Los artífices del tratado pretendían satisfacer a Francia y evitar la revolución, usando como materiales el principio de legitimidad, que era el núcleo ideológico de la Europa conservadora, y ciertos acuerdos territoriales prácticos contra futuras agresiones por parte de Francia. Así, Prusia recibió amplios territorios en el Rin, surgió un nuevo Estado al norte bajo un rey holandés, que gobernaba Bélgica y Holanda, el reino de Cerdeña fue concedido a Génova, y Austria no solo recuperó sus posesiones anteriores en Italia, sino que también conservó Venecia y obtuvo carta blanca para mantener en orden a los demás estados italianos. En muchos de estos casos, la legitimidad cedió ante la conveniencia; las zonas expoliadas durante los años de agitación no fueron recompensadas. Pero las potencias hablaban igualmente de legitimidad, y (una vez que se completaron las redistribuciones) lo hicieron con éxito. Durante casi cuarenta años, el acuerdo de Viena constituyó el marco dentro del cual los conflictos se resolvían sin guerra. La mayoría de los regímenes instaurados en 1815 aún estaban ahí al cabo de cuarenta años, aunque algunos se hubiesen debilitado un poco.

Ello se debió en gran parte al temor saludable a la revolución. En todos los principales estados continentales, la era de la restauración (tal como se ha denominado a los años posteriores a 1815) fue una gran etapa tanto para los policías como para los conspiradores. Las sociedades secretas proliferaron, sin amedrentarse a pesar de los frecuentes fracasos. Sin embargo, este resultado mostraba que no había ninguna amenaza subversiva que no pudiese ser dominada fácilmente. Las tropas austríacas se enfrentaron a intentos de golpe de Estado en el Piamonte y en Nápoles; los soldados franceses restablecieron el poder de un rey español reaccionario que se veía entorpecido por una constitución liberal, y el imperio ruso sobrevivió a una conspiración militar y a una rebelión polaca. El predominio austríaco en Alemania no se vio amenazado, y, retrospectivamente, es difícil discernir ningún peligro real para cualquier parte de la monarquía de los Habsburgo antes de 1848. Las potencias rusa y austríaca, la primera en reserva y la segunda como la principal fuerza en Europa central e Italia desde 1815 hasta 1848, eran los dos pilares sobre los que descansaba el sistema de Viena.

Habitualmente se ha supuesto, de forma errónea, que el liberalismo y el nacionalismo eran inseparables. Esto iba a resultar ser terriblemente falso en épocas posteriores, pero en la medida en que pocas personas pretendían cambiar Europa mediante la revolución antes de 1848, básicamente es cierto que querían hacerlo promoviendo los principios políticos de la Revolución francesa —gobierno representativo, soberanía popular, libertad del individuo y de prensa— y los de la nacionalidad. Muchos los confundieron; la figura más famosa y admirada de cuantos lo hicieron fue Mazzini, un joven italiano. Al defender una unidad italiana que la mayoría de sus compatriotas no querían, y al conspirar sin éxito para hacerla realidad, se convirtió en una fuente de inspiración y un modelo para los demás nacionalistas y demócratas de todos los continentes durante más de un siglo, y en uno de los primeros ídolos del radicalismo de salón. Sin embargo, la era de las ideas que él representaba aún no había llegado.

Al oeste del Rin, donde el mandato de la Santa Alianza (el nombre dado al grupo de tres potencias conservadoras, Rusia, Austria y Prusia) no regía, la historia fue distinta; allí, el legitimismo no iba a durar mucho. La propia restauración de la dinastía Borbón en 1814 había sido un compromiso con el principio de legitimidad. Luis XVIII se suponía que había reinado como cualquier otro rey de Francia desde la muerte de su predecesor, Luis XVII, en una prisión de París en 1795. En realidad, como todo el mundo sabía aunque los legitimistas intentaron ocultarlo, volvió en el tren de equipajes de los ejércitos aliados que habían derrotado a Napoleón, y lo hizo bajo unas condiciones aceptables para las élites políticas y militares del período de Napoleón y, supuestamente, tolerables para la gran mayoría de los franceses. El régimen restaurado fue regulado por una «carta» que creaba una monarquía constitucional, si bien con un sufragio limitado. Se garantizaron los derechos de los individuos, y la distribución de tierras derivada de las confiscaciones y ventas revolucionarias no se cuestionó. No habría una vuelta atrás a 1789.

No obstante, había cierta incertidumbre sobre el futuro. Las luchas entre la derecha y la izquierda empezaron con disputas sobre la propia carta —¿era un contrato entre el rey y el pueblo, o una simple emanación de la benevolencia real que, por tanto, podía ser retirada tan fácilmente como había sido otorgada?—, y continuaron con una serie de temas que planteaban cuestiones de principio (o se creía que lo hacían) sobre el terreno ganado para la libertad y las clases poseedoras en la revolución.

Lo que estaba en juego implícitamente era lo que la revolución había conseguido. Una manera de describirlo sería decir que aquellos que habían luchado por ser reconocidos y tener voz para gobernar Francia bajo el Antiguo Régimen, habían ganado; el peso político de los «notables», tal como en ocasiones eran llamados, estaba asegurado, y ellos, tanto si procedían de la vieja nobleza de Francia como si habían sido beneficiados por la revolución, lacayos de Napoleón o simples terratenientes y hombres de negocios de relieve, eran ahora los gobernantes reales de Francia. Otro cambio había sido la formación de la nación llevada a cabo por las instituciones francesas; ahora, ninguna persona o corporación podía afirmar estar fuera de la esfera operativa del gobierno nacional de Francia. Por último, pero no menos importante, la revolución había cambiado el pensamiento político. Entre otras cosas, los términos en que los asuntos públicos franceses se discutirían y se debatirían se habían transformado. Tanto si la línea se trazaba entre derecha e izquierda como si era entre conservadores y liberales, ahora la batalla política se centraría en esta línea, no en el privilegio de asesorar a un monarca por derecho divino. Precisamente esto es lo que no comprendió el último rey del linaje directo de los Borbones, Carlos X. Intentó, de forma insensata, liberarse de las limitaciones constitucionales que le ataban, con lo que prácticamente fue un golpe de Estado. París se levantó contra él en la revolución de julio de 1830; los políticos liberales pronto encabezaron la rebelión y, para disgusto de los republicanos, se aseguraron de que otro rey reemplazase a Carlos.

Luis Felipe era la cabeza de la rama joven de la casa real francesa, la familia de Orleans, pero para muchos conservadores era la revolución personificada. Su padre había votado a favor de la ejecución de Luis XVI (y poco después también él subió al patíbulo), mientras que el nuevo rey había luchado como oficial en los ejércitos republicanos. Incluso había sido miembro del notorio Club Jacobino, ampliamente considerado un movimiento conspirativo profundamente arraigado, y sin duda había sido un vivero de los líderes más destacados de la revolución. Para los liberales, Luis Felipe resultaba atractivo básicamente por las mismas razones; concilió la revolución con la estabilidad que ofrecía la monarquía, aunque el ala izquierda quedó decepcionada. El régimen que iba a presidir durante dieciocho años fue intachablemente constitucional y preservó las libertades políticas esenciales, pero protegió los intereses de las clases acomodadas. Reprimió enérgicamente los desórdenes urbanos (que la pobreza originó en gran número en la década de 1830), lo cual le hizo impopular entre la izquierda. Un destacado político dijo a sus compatriotas que se enriqueciesen, una recomendación que fue ridiculizada y mal comprendida, aunque lo que intentaba decirles era que la manera de conseguir votos era a través de la cualificación que proporcionaban unos ingresos elevados (en 1830, en comparación con los ingleses, solo un tercio de los franceses podían votar a sus representantes nacionales, mientras que la población de Francia era aproximadamente el doble que la de Inglaterra). No obstante, en teoría, la Monarquía de Julio descansó en la soberanía popular, el principio revolucionario de 1789.

Esto le dio una posición internacional especial en una Europa dividida por la ideología. En la década de 1830, había diferencias marcadamente obvias entre una Europa de estados constitucionales —Inglaterra, Francia, España y Portugal— y la de los estados legitimistas y dinásticos del este, con sus satélites italiano y alemán. A los gobiernos conservadores no les gustó la revolución de julio. Se asustaron cuando los belgas se rebelaron contra su rey holandés en 1830, pero no pudieron darle apoyo, porque los británicos y los franceses defendieron a los belgas, y Rusia combatió una rebelión polaca en su territorio. Hasta 1839 no se afianzó la creación de una Bélgica independiente, y este fue, hasta 1848, el único cambio importante en el sistema de estados creado por el acuerdo de Viena, aunque la agitación interna en España y Portugal tuvo consecuencias que alteraron la diplomacia europea.

En el sudeste de Europa, el ritmo del cambio se aceleraba. Allí se iniciaba una nueva era revolucionaria, en el mismo momento en que, en Europa occidental, esta alcanzaba su cenit. En 1804, un acomodado tratante de cerdos serbio había encabezado una rebelión de sus compatriotas contra la poco disciplinada guarnición turca de Belgrado. En aquel momento, el régimen otomano estuvo dispuesto a consentir sus acciones a fin de refrenar a sus propios soldados rebeldes y aplacar a los campesinos cristianos que iniciaron la matanza de musulmanes urbanos. Pero el coste final para el imperio fue la creación de un principado serbio autónomo en 1817. Para entonces, los turcos también habían cedido Besarabia a Rusia, y habían sido obligados a reconocer que su dominio en gran parte de Grecia y Albania era poco más que formal, ya que el poder real estaba en manos de los pachás locales.

Aunque entonces apenas era visible, este fue el inicio de la «cuestión oriental» del siglo XIX: ¿quién o qué iba a heredar los fragmentos del imperio otomano, que ya se derrumbaba? En Europa, esta pregunta preocupó a las potencias durante más de un siglo; en los Balcanes y en lo que eran las provincias asiáticas del imperio, las guerras por la sucesión otomana aún prosiguen hoy en día. Las cuestiones raciales, religiosas, ideológicas y diplomáticas estuvieron mezcladas desde el principio. Los territorios otomanos estaban habitados por pueblos y comunidades esparcidos por amplias zonas según unas pautas que desobedecían toda lógica, y el pacto de Viena no los incluía entre los que estaban cubiertos por las garantías de las grandes potencias. Cuando empezó lo que se describió como una «revolución» de los «griegos» (es decir, súbditos cristianos ortodoxos del sultán, muchos de los cuales eran bandidos y piratas) contra el dominio otomano en 1821, Rusia abandonó sus principios conservadores y defendió a los rebeldes. La religión y el viejo impulso de los objetivos estratégicos rusos hacia el sudeste de Europa hicieron imposible que la Santa Alianza ofreciese su apoyo al gobernante islámico como lo había hecho con otros gobernantes, y al final los rusos fueron a la guerra contra el sultán. El nuevo reino de Grecia que surgió en 1832, con unas fronteras marcadas por extranjeros, iba a dar ideas a otros pueblos balcánicos, y era evidente que la cuestión oriental del siglo XIX iba a verse complicada por las reivindicaciones nacionalistas, lo cual no había sucedido en el siglo XVIII. Las perspectivas no eran buenas, ya que en un principio la revuelta griega había incitado a matanzas de griegos por parte de los turcos en Constantinopla y Esmirna, que serían seguidas por matanzas de turcos por los griegos en el Peloponeso. Los problemas de los dos siglos siguientes en los Balcanes estuvieron envenenados de raíz por ejemplos de lo que posteriormente se llamaría «limpieza étnica».

En 1848 llegó una nueva explosión revolucionaria. Brevemente, pareció que todo el pacto de 1815 estaba en peligro. La década de 1840 había sido un período de dificultades económicas, escasez de alimentos y miseria en muchos lugares, sobre todo en Irlanda, donde en 1846 hubo una gran hambruna, y más tarde, en la Europa central y Francia, en 1847, donde una depresión económica llevó el hambre a las ciudades. El desempleo crecía. Esto engendró violencia, que dio un nuevo giro a los movimientos radicales de toda Europa. Una alteración inspiraba otra; el ejemplo era contagioso y debilitaba la capacidad del sistema de seguridad internacional para enfrentarse a otros levantamientos. El comienzo simbólico se produjo en febrero en París, donde Luis Felipe abdicó después de descubrir que las clases medias no darían más apoyo a su oposición constante a la ampliación del sufragio. Hacia mediados de aquel año, el gobierno había sido eliminado o, como mucho, estaba a la defensiva en todas las grandes capitales europeas excepto en Londres y San Petersburgo. Cuando en Francia se instituyó la república después de la Revolución de febrero, todos los revolucionarios y exiliados políticos de Europa cobraron ánimos. Los sueños de conspiración alimentados durante treinta años parecían factibles. La Grande Nation volvería a avanzar y los ejércitos de la Gran Revolución podrían marchar de nuevo para difundir sus principios. Sin embargo, lo que sucedió fue algo muy distinto. Francia hizo una genuflexión en dirección a la martirizada Polonia, el centro clásico de las simpatías liberales, pero las únicas operaciones militares que llevó a cabo fueron la defensa del Papa, una causa intachablemente conservadora.

Esto fue sintomático. Los revolucionarios de 1848 se vieron provocados por situaciones muy distintas, tenían objetivos diferentes, y seguían caminos divergentes y confusos. En gran parte de Italia y Europa central, se rebelaron contra gobiernos que consideraban opresores porque no eran liberales. Allí, la gran reivindicación simbólica fue la promulgación de constituciones, para garantizar las libertades esenciales. Cuando la revolución estalló en la propia Viena, el canciller Metternich, artífice del orden conservador de 1815, huyó al exilio. Una revolución que triunfara en Viena significaba la parálisis y, por tanto, la dislocación de toda Europa central. Los alemanes eran libres de hacer sus revoluciones sin temor a una intervención de Austria en apoyo del Antiguo Régimen en los estados más pequeños. También eran libres otros pueblos de los dominios austríacos: los italianos (dirigidos por un ambicioso pero aprensivo rey conservador de Cerdeña) se volvieron contra los ejércitos austríacos en Lombardía y Venecia; los húngaros se rebelaron en Budapest, y los checos en Praga. Esto complicó sumamente las cosas. Muchos de estos revolucionarios querían la independencia nacional, no un constitucionalismo, pese a que durante un tiempo el constitucionalismo pareció ser el camino hacia la independencia porque atacaba la autocracia dinástica.

Si los liberales conseguían instalar gobiernos constitucionales en todas las capitales de Europa central e Italia, de ello se desprendía que aparecerían naciones hasta entonces desprovistas de una estructura de Estado propia o, por lo menos, que no la habían tenido durante mucho tiempo. Si los eslavos lograban su propia liberación nacional, entonces, a ciertos estados que antes se consideraban alemanes se les retirarían extensiones enormes de territorio, sobre todo a Polonia y Bohemia. Pasó un tiempo hasta que esta idea fue asimilada. Los liberales alemanes se tropezaron de pronto con este problema en 1848, y rápidamente extrajeron sus conclusiones: eligieron el nacionalismo. (Cien años más tarde, los italianos aún estaban confrontados a su versión del dilema en el sur del Tirol.) Las revoluciones alemanas de 1848 fracasaron, básicamente porque los liberales alemanes decidieron que el nacionalismo alemán requería la preservación de las tierras alemanas del este. Por consiguiente, necesitaban una Prusia fuerte y debían aceptar sus condiciones para el futuro de Alemania. También había otros indicios de que la corriente había cambiado ya antes de finales de 1848. El ejército austríaco había dominado a los italianos. En París, un levantamiento que pretendía dar a la revolución un impulso hacia la democracia, fue aplastado con gran derramamiento de sangre en junio. Después de todo, la república sería conservadora. En 1849 llegó el final. Los austríacos derrotaron al ejército sardo, que era el único escudo de las revoluciones italianas, y los monarcas de toda la península empezaron a retractarse de las concesiones constitucionales realizadas mientras el poder austríaco estaba ausente. Los gobernantes alemanes hicieron lo mismo, guiados por Prusia. Los croatas y los húngaros mantuvieron la presión sobre los Habsburgo, pero entonces llegó el ejército ruso en ayuda de sus aliados.

Los liberales consideraron 1848 como una «primavera de las naciones». Si realmente lo fue, sus retoños no vivieron mucho antes de marchitarse. Hacia finales de 1849, la estructura formal de Europa volvía a ser prácticamente como en 1847, pese a los importantes cambios introducidos en algunos países. Sin duda, el nacionalismo había sido una gran causa popular en 1848, pero no fue lo bastante fuerte para sustentar a los gobiernos revolucionarios, como tampoco fue una fuerza claramente ilustrada. Su fracaso muestra que la acusación de que los hombres de Estado de 1815 habían «eludido» el darle la atención debida es falsa. De 1848 no surgió ninguna nación nueva porque ninguna estaba preparada para ello. La razón básica es que, pese a que las nacionalidades podían existir, en la mayor parte de Europa el nacionalismo aún era una abstracción para las masas. Solo a relativamente pocas personas con estudios, o por lo menos con cierta formación, les importaba el tema. Allí donde las diferencias nacionales también simbolizaban cuestiones sociales, a veces hubo una acción efectiva por parte de personas que sentían que tenían una identidad definida por la lengua, la tradición o la religión, pero no condujo a la formación de nuevas naciones. En 1847, los campesinos rutenos de Galitzia asesinaron alegremente a sus terratenientes polacos cuando la administración de los Habsburgo se lo permitió. Después de contentarse con lo hecho, siguieron fieles a los Habsburgo en 1848.

No obstante, en 1848 hubo algunos levantamientos genuinamente populares. En Italia fueron frecuentes las rebeliones de ciudadanos, más que de campesinos; de hecho, los campesinos lombardos dieron la bienvenida al ejército austríaco cuando volvió, porque no veían ninguna ventaja en una revolución dirigida por los aristócratas que eran sus terratenientes. En algunas zonas de Alemania, buena parte de las estructuras tradicionales de la sociedad rural terrateniente permanecieron intactas, y los campesinos se comportaron como sus predecesores lo habían hecho en Francia en 1789: quemaron las casas de sus señores no solamente por odios personales, sino para destruir los detestados y temidos registros de rentas, derechos y servicios en trabajo. Estos brotes de violencia asustaron a los liberales de las ciudades tanto como los disturbios de París por la desesperación y el desempleo de los «Días de Junio» atemorizaron a las clases medias de Francia. Allí, como desde 1789 el campesinado era conservador (en términos generales), el gobierno tenía asegurado el apoyo de las provincias al aplastar a los parisienses pobres que habían dado al radicalismo aquel éxito fugaz. Pero el conservadurismo también puede encontrarse en el seno de los movimientos revolucionarios. La agitación de la clase trabajadora alemana alarmó a los sectores acomodados, pero fue porque los líderes de los trabajadores alemanes hablaban de «socialismo», cuando en realidad aspiraban a un retorno al pasado. Tenían en mente el mundo seguro de los gremios y los aprendices, y temían las fábricas con maquinaria, los barcos de vapor del Rin, que dejaron a los barqueros sin trabajo, y el acceso no restringido a los oficios; en suma, los indicios muy evidentes del inicio de la sociedad de mercado. Casi siempre, la falta de atractivo del liberalismo entre las masas se puso de manifiesto en 1848 con la revolución popular.

En conjunto, la importancia social de 1848 es tan compleja y escapa tanto a las generalizaciones fáciles como su contenido político. Probablemente, fue en las zonas rurales de Europa oriental y central donde las revoluciones más cambiaron la sociedad. Allí, los principios liberales y el temor a una rebelión popular estuvieron estrechamente asociados para imponer el cambio a los terratenientes. En los lugares de fuera de Rusia donde el trabajo campesino obligatorio y las ataduras al suelo sobrevivían, fueron abolidos a consecuencia de 1848. Aquel año llevó la revolución social rural, iniciada sesenta años antes en Francia, a su conclusión en Europa central y en gran parte de la oriental. Ahora, el camino estaba abierto hacia la reconstrucción de la vida agrícola en Alemania y en el valle del Danubio con un enfoque individualista y de mercado. Aunque muchas de sus prácticas y formas de pensar iban a persistir, la sociedad feudal estaba llegando a su fin en toda Europa. Sin embargo, los componentes políticos de los principios revolucionarios franceses tendrían que esperar antes de que llegaran a expresarse.

En el caso del nacionalismo, no iba a tardar mucho. Una disputa por la influencia de Rusia en Oriente Próximo en 1854 puso fin a la larga paz entre las grandes potencias, que había durado desde 1815. La guerra de Crimea, en la que franceses e ingleses lucharon como aliados del sultán otomano contra los rusos, fue en muchos sentidos una guerra notable. Los combates se produjeron en el Báltico, en el sur de Rusia y en Crimea, siendo este último escenario el que más llamó la atención. Allí, los aliados se propusieron capturar Sebastopol, la base naval que era la clave para el poder ruso en el mar Negro. Algunos de los resultados fueron sorprendentes. El ejército británico luchó valerosamente, como lo hicieron sus adversarios y aliados, pero se distinguió en particular por la inadecuación de sus planes administrativos. El escándalo que estos provocaron originó una importante oleada de reformas radicales dentro del país. Casualmente, la guerra también ayudó a dar prestigio a una nueva profesión femenina, la enfermería, ya que el colapso de los servicios médicos británicos fue particularmente alarmante. La labor de Florence Nightingale marcó el inicio de la primera gran extensión de las oportunidades ocupacionales para las mujeres respetables desde la creación de las comunidades religiosas femeninas en la Alta Edad Media. La dirección de la guerra también es destacable en otro sentido como indicio de modernidad; fue la primera guerra entre grandes potencias en la que se utilizaron los barcos de vapor y el ferrocarril, y llevó el telégrafo de cable eléctrico a Estambul.

Algunos de estos hechos fueron portentosos. Sin embargo, a corto plazo tuvieron menos relieve que los cambios provocados por la guerra en las relaciones internacionales. Rusia fue derrotada, y el poder de que había disfrutado durante mucho tiempo para intimidar a los turcos quedó mermado. Se dio un paso adelante en la formación de otra nación cristiana, Rumanía, que finalmente fue creada en 1862. Una vez más, el nacionalismo triunfaba en tierras que habían sido otomanas. Sin embargo, el efecto crucial de la guerra fue la desaparición de la Santa Alianza. La vieja rivalidad del siglo XVIII entre Austria y Rusia por el futuro de la herencia otomana en los Balcanes, había vuelto a estallar cuando Austria advirtió a Rusia de que no ocupase los principados del Danubio (tal como se denominaba la futura Rumanía) durante la guerra, y luego los ocupó la propia Austria. Eso fue cinco años después de que Rusia hubiese intervenido para restablecer el poder de los Habsburgo aplastando la revolución en Hungría. Fue el final de la amistad entre las dos potencias. La próxima ocasión en que Austria se enfrentase a una amenaza tendría que hacerlo sin tener de su parte al policía ruso de la Europa conservadora.

En 1856, cuando se firmó la paz, probablemente pocas personas imaginaban lo rápido que llegaría ese momento. A lo largo de diez años, Austria perdió en dos guerras breves su hegemonía en Italia y en Alemania, y estos países quedaron unidos en nuevos estados nacionales. Sin duda, el nacionalismo había triunfado, y a costa de los Habsburgo, tal como habían profetizado los entusiastas en 1848, pero de una manera totalmente inesperada. No la revolución, sino la ambición de dos estados monárquicos tradicionalmente expansivos, Cerdeña y Prusia, los había impulsado a mejorar su posición a costa de Austria, que en aquel momento se encontraba completamente aislada. Esta no solo había sacrificado la alianza rusa, sino que, a partir de 1852, Francia fue gobernada por un emperador que volvía a llevar el nombre de Napoleón (era sobrino del primer Napoleón). Había sido elegido presidente de la Segunda República, cuya constitución derogó con un golpe de Estado. El propio nombre de Napoleón resultaba aterrador. Sugería un programa de reconstrucción nacional, o de revolución. Napoleón III (el segundo fue una ficción jurídica; era hijo de Napoleón I, que no había gobernado) permitió la destrucción del pacto antifrancés de 1815 y, por tanto, del predominio austríaco que lo respaldaba en Italia y Alemania. Utilizaba las expresiones del nacionalismo con menos inhibición que la mayoría de los gobernantes, y parece que creía en él. Con las armas y la diplomacia promovió la labor de dos grandes técnicos diplomáticos, Cavour y Bismarck, primeros ministros, respectivamente, de Cerdeña y Prusia.

En 1859, Cerdeña y Francia lucharon contra Austria; tras una breve guerra, los austríacos solo conservaron Venecia en Italia. Cavour empezó entonces a trabajar para incorporar otros estados italianos a Cerdeña. Una parte del precio pagado por ello fue que la Saboya perteneciente a Cerdeña fue entregada a Francia. Cavour murió en 1861, y todavía sigue el debate sobre cuál fue el alcance real de sus propósitos, pero, para 1871, sus sucesores habían logrado una Italia unida bajo el que era rey de Cerdeña, que de este modo se veía recompensado por la pérdida de Saboya, el ducado ancestral de su linaje. Aquel mismo año, Alemania también fue unificada. Bismarck había empezado uniendo nuevamente el sentimiento liberal alemán a la causa de Prusia en una guerra corta pero cruel contra Dinamarca en 1864. Dos años más tarde, Prusia derrotaba a Austria en una campaña relámpago en Bohemia, finalizando así el duelo Hohenzollern-Habsburgo por la supremacía en Alemania iniciado en 1740 por Federico II. La guerra que lo hizo realidad fue más bien la ratificación de un hecho consumado en lugar de su consecución, puesto que desde 1848 Austria había quedado muy debilitada en las cuestiones alemanas. Aquel año, los liberales germanos habían ofrecido una corona alemana no al emperador, sino al rey de Prusia. No obstante, algunos estados habían buscado en Viena liderazgo y patrocinio, y ahora se encontraban solos ante las intimidaciones de Prusia. El imperio de los Habsburgo pasó a ser completamente danubiano, y su política exterior se centró en el sudeste de Europa y los Balcanes. Se había retirado de los Países Bajos en 1815, Venecia se la habían arrebatado los prusianos para entregarla a los italianos en 1866, y ahora dejaba que Alemania siguiese también su propio camino. Inmediatamente después de la paz, los húngaros aprovecharon la oportunidad para infligir otra derrota a la ya humillada monarquía, consiguiendo una autonomía casi completa para la mitad del reino de los Habsburgo, constituido por las tierras de la corona húngara. Así pues, en 1867 el imperio se convirtió en la monarquía dual, o austro-húngara, dividida en dos mitades unidas por poco más que la propia dinastía y por el vínculo de una política exterior común.

La unificación alemana requirió otro paso. Gradualmente, Francia había ido comprendiendo que el afianzamiento del poder de Prusia más allá del Rin no le interesaba. En lugar de a una Alemania en disputa, ahora se enfrentaba a una Alemania dominada por una potencia militar importante. La era de Richelieu se había desvanecido desapercibidamente. Bismarck hizo uso de esta nueva conciencia, junto con la debilidad de Napoleón III dentro de Francia y su aislamiento internacional, para conseguir que Francia, de forma insensata, declarase la guerra en 1870. La victoria en esta guerra coronó el nuevo edificio de la nacionalidad alemana, ya que Prusia encabezaba la «defensa» de Alemania contra Francia, cuando todavía había alemanes vivos que recordaban lo que los ejércitos franceses habían hecho en Alemania bajo el mando de otro Napoleón. El ejército prusiano destruyó el Segundo Imperio francés (sería el último régimen monárquico de este país) y creó el imperio alemán, el Segundo Reich, como se llamó, para distinguirlo del imperio medieval. En la práctica, era una dominación prusiana encubierta con formas federales, pero, como Estado nacional alemán, satisfacía a muchos liberales alemanes. Fue fundado, con cierta teatralidad y debidamente, en 1871, cuando el rey de Prusia aceptó la corona de la Alemania unida (que su antecesor se había negado a aceptar de los liberales alemanes en 1848) de los demás príncipes en el palacio de Luis XIV, en Versalles.

Así pues, en cincuenta años se había producido una revolución en las cuestiones internacionales que tendría grandes consecuencias para la historia europea y también para la historia mundial. Alemania había desbancado a Francia como la potencia terrestre dominante en Europa, al igual que Francia había sustituido a España en el siglo XVII. Este hecho iba a eclipsar las relaciones internacionales de Europa hasta que estas dejaron de estar determinadas por fuerzas originadas en su interior. En el sentido literal y estricto, debía poco a la política revolucionaria. Los revolucionarios conscientes del siglo XIX no habían logrado nada comparable a la obra de Cavour, Bismarck y, en parte sin quererlo, Napoleón III. Esto es muy curioso, dadas las esperanzas revolucionarias que se albergaban en este período y los temores que esta suscitaba. La revolución no había conseguido mucho, salvo en los márgenes de Europa, y ya en sus inicios había dado muestras de flaqueza. Hasta 1848 se habían producido numerosas revoluciones, por no mencionar los complots, conspiraciones y pronunciamientos que no justifican este término. A partir de 1848 habría muy pocas. Tuvo lugar otra revolución polaca en 1863, pero fue el único brote digno de mención en las tierras de las grandes potencias hasta 1871.

Este declive en el impulso revolucionario es comprensible. Al parecer, las revoluciones no habían dado grandes resultados fuera de Francia, y en este país habían traído la desilusión y una dictadura. Algunos de sus objetivos se estaban consiguiendo por otras vías. Cavour y sus seguidores habían creado una Italia unida, después de todo, para disgusto de Mazzini, ya que no era un país que los revolucionarios pudiesen aprobar, y Bismarck había hecho lo que muchos de los liberales alemanes de 1848 habían deseado, al crear una Alemania que era indiscutiblemente una gran potencia. Otros objetivos se estaban alcanzando mediante el progreso económico. Pese a todos los horrores de la pobreza que contenía, la Europa del siglo XIX se estaba enriqueciendo y estaba dando a cada vez más pueblos una parte mayor de su riqueza. En ello ayudaron incluso algunos factores a corto plazo. Tras el año 1848, pronto se produjeron los grandes descubrimientos de oro en California, que generaron un flujo de este metal que estimuló la economía mundial en las décadas de 1850 y 1860. En eses años aumentó la confianza y cayó el desempleo, lo cual propició la paz social.

Una razón de más peso por la que las revoluciones fueron menos frecuentes tal vez fuese que por entonces era más difícil llevarlas a cabo. A los gobiernos les resultaba más fácil enfrentarse a ellas, en gran parte por razones técnicas. El siglo XIX creó fuerzas de policía modernas. Unas mejores comunicaciones por tren y el telégrafo dieron un nuevo poder al gobierno central para enfrentarse a los levantamientos lejanos. Y, por encima de todo, los ejércitos tenían una creciente superioridad técnica ante la rebelión. Ya en 1795, el gobierno francés mostró que, en cuanto tuviese el control de las fuerzas armadas regulares y estuviese preparado para usarlas, podía dominar París. Durante la larga paz que reinó entre 1815 y 1848, muchos ejércitos europeos se fueron convirtiendo en instrumentos de seguridad que podían dirigirse contra las propias poblaciones, en lugar de ser medios de combate internacional, dirigidos contra enemigos extranjeros. En realidad, la deserción de importantes sectores de las fuerzas armadas fue lo que hizo posible las revoluciones que triunfaron en París en 1830 y 1848. Una vez que el gobierno dispuso de estas fuerzas, revoluciones como la de los «Días de Junio» de 1848 (que un observador calificó de la mayor guerra de esclavos de la historia) solo podían terminar con la derrota de los rebeldes. De hecho, a partir de aquel año no prosperó ninguna revolución popular en ninguno de los grandes países europeos contra un gobierno cuyo control de las fuerzas armadas no se viese afectado por una derrota en la guerra o por una subversión, y que estuviese decidido a usar su poder.

Ello quedó demostrado de forma patente y sangrienta en 1871, cuando un París rebelde fue nuevamente aplastado por el gobierno francés en poco más de una semana, con un número de víctimas tan elevado como el que se cobró la época del Terror de 1793-1794. Un régimen popular, que atrajo hacia sí un amplio espectro de radicales y reformistas, se impuso en la capital bajo la denominación de «Comuna» de París, nombre evocador de las tradiciones de independencia municipal que se remontaban a la Edad Media y, lo que es más importante, a 1793, cuando la Comuna (o ayuntamiento) de París fue el centro del fervor revolucionario. La Comuna de 1871 pudo acceder al poder porque, tras la derrota a manos de los alemanes, el gobierno no consiguió arrebatar a la capital las armas con las que esta había soportado un asedio, y porque la misma derrota había inflamado a muchos parisienses contra el gobierno, por creer que este les había abandonado. Durante su breve vida (hubo unas semanas de tranquilidad mientras el gobierno preparaba la réplica), la Comuna hizo muy poco, pero generó un gran volumen de retórica de izquierdas, de modo que pronto fue considerada la personificación de la revolución social. Esto aumentó la crudeza de los esfuerzos por suprimirla, que se llevaron a cabo cuando el gobierno hubo reunido nuevas fuerzas con prisioneros que volvían de la guerra para reconquistar París, convertida en el escenario de una breve pero sangrienta lucha en las calles. Nuevamente, las fuerzas armadas regulares superaron a los trabajadores y tenderos que se apresuraban a defender las barricadas improvisadas.

Si algo podría haber puesto fin al mito revolucionario, tanto por su capacidad de aterrar como por su poder para inspirar, fue el terrible fracaso de la Comuna de París. Pero no lo hizo, sino que lo reforzó. Los conservadores consideraron que era una gran ventaja el disponer del ejemplo de la Comuna para recordar los peligros que estaban al acecho, siempre a punto de estallar bajo la superficie de la sociedad. Los revolucionarios contaron con un nuevo episodio de heroísmo y martirio que añadir a una sucesión apostólica de revolucionarios que ya iba desde 1789 hasta 1848. Pero la Comuna también reavivó la mitología revolucionaria gracias a un nuevo factor cuya importancia ya había sorprendido tanto a la derecha como a la izquierda. Era el socialismo.

Esta palabra (como otra de su familia, socialista) había pasado a abarcar muchos conceptos distintos, y lo hizo casi desde el principio. El uso de ambas palabras se generalizó en Francia hacia 1830, donde se usaba para describir teorías y personas opuestas a una sociedad regida por los principios de mercado y a una economía gestionada en términos del laissez-faire («liberalismo económico»), los principales beneficiarios de la cual, según opinaban ellos, eran los ricos. El igualitarismo económico y social es fundamental en el concepto socialista. La mayoría de los socialistas lograron coincidir en esto. Normalmente, creían que en una sociedad ideal no habría unas clases que oprimiesen a otras gracias a las ventajas dadas a una de ellas por la posesión de riqueza. Todos los socialistas también coincidían en que no había nada sagrado en la propiedad, cuyos derechos incentivaban la injusticia. Algunos de ellos, que pretendían su completa abolición, eran denominados «comunistas». «La propiedad es un robo» fue un eslogan de gran éxito.

Estas ideas podían resultar aterradoras, pero no eran del todo nuevas. Las ideas igualitarias han fascinado al hombre a lo largo de toda la historia, y los gobernantes cristianos de Europa habían conseguido reconciliar, sin muchas dificultades, los pactos sociales basados en fuertes contrastes de riqueza con la práctica de una religión cuyos principales himnos alababan a Dios por saciar al hambriento con cosas buenas y despojar al rico de todos sus bienes. Lo que sucedió a principios del siglo XIX fue que estas ideas de pronto parecían ser más peligrosas, asociadas al concepto de una revolución de nuevo cuño y más extendidas. También había una necesidad de ideas nuevas debido a otros avances. Uno fue que el éxito de la reforma política liberal parecía mostrar que la igualdad jurídica no era suficiente si la dependencia respecto de los poderosos económicamente la privaba de contenido, o si se la desnaturalizaba con la pobreza y la ignorancia concomitante. Otro fue que, ya en el siglo XVIII, algunos pensadores consideraban que las grandes diferencias de riqueza eran una irracionalidad en un mundo que podía y debía (según creían) ser regulado para producir el mayor bien para el mayor número de personas posible. Durante la Revolución francesa, algunos pensadores y agitadores ya presionaron con reivindicaciones en las que generaciones posteriores verían ideas socialistas. Sin embargo, las ideas igualitarias no pasaron a ser socialistas en un sentido moderno hasta que empezaron a confrontarse con los problemas de la nueva época de cambio económico y social y, por encima de todo, con los que planteaba la industrialización.

Con frecuencia, esto requería una gran perspicacia, ya que los cambios causaron impacto de forma muy lenta fuera de Gran Bretaña y Bélgica, el primer país continental que se industrializó en igual medida. No obstante, quizá porque el contraste que ofrecían con la sociedad tradicional era tan crudo, se percibieron incluso los incipientes indicios de concentración en las finanzas capitalistas y en la fabricación. Una de las primeras personas que comprendió sus grandes implicaciones potenciales para la organización social fue un noble francés, Claude Saint-Simon. Su contribución seminal al pensamiento socialista fue tomar en consideración el impacto de los progresos tecnológicos y científicos en la sociedad. Saint-Simon opinaba que estos no solo hacían que la organización de la economía fuese imperativa, sino que implicaban (en realidad exigían) la sustitución de las clases gobernantes tradicionales, aristocráticas y rurales en su actitud, por élites que representasen las nuevas fuerzas económicas e intelectuales. Estas ideas influenciaron a muchos pensadores (la mayoría franceses), que en la década de 1830 abogaban por un mayor igualitarismo. Parecían mostrar que, tanto por motivos racionales como éticos, este cambio era deseable. Sus doctrinas tuvieron el impacto suficiente y sus consideraciones se debatieron lo bastante como para aterrorizar a las clases propietarias francesas en 1848, las cuales creyeron ver en los «Días de Junio» una revolución «socialista». En su mayor parte, los socialistas se identificaron con la tradición de la Revolución francesa, imaginando la realización de sus ideales como su siguiente fase, de modo que la confusión es comprensible.

En 1848, en esta coyuntura, apareció un panfleto que es el documento más importante de la historia del socialismo. Se conoce como El manifiesto comunista (aunque este no es el título con el que se publicó). En gran parte fue obra de un joven alemán, judío de nacimiento (como él mismo se presentaba), Karl Marx, y con él llegamos al punto en que la prehistoria del socialismo puede diferenciarse de su historia. Marx proclamó una ruptura definitiva con lo que denominó el «socialismo utópico» de sus predecesores. Los socialistas utópicos atacaron el capitalismo industrial porque pensaban que era injusto. Para Marx, esta no era la cuestión. Él opinaba que no se podía esperar nada de los argumentos encaminados a convencer a la gente de que el cambio era moralmente deseable. Todo dependía de la manera en que avanzase la historia, hacia la inevitable creación de una nueva clase trabajadora por la sociedad industrial, los asalariados desarraigados de las nuevas ciudades industriales, a los que denominaba «proletariado industrial». Según Marx, esta clase estaba abocada a actuar de manera revolucionaria. La historia incidía en ella en el sentido de generar una capacidad y una mentalidad revolucionarias. La enfrentaría a unas condiciones ante las que la revolución sería la única salida lógica, y esta revolución tenía el éxito asegurado por esas mismas condiciones. Lo que importaba no era que el capitalismo fuese moralmente perverso, sino que ya estaba desfasado y, por tanto, históricamente condenado. Marx afirmó que cada sociedad tenía un sistema particular de derechos de propiedad y de relaciones de clase, y que estos modelaban en consecuencia sus acuerdos políticos particulares. La política tenía que expresar las fuerzas económicas, y estas cambiarían a medida que la organización particular de la sociedad se transformase bajo la influencia del progreso económico; por tanto, más pronto o más tarde (al parecer, Marx creía que pronto), la revolución liquidaría la sociedad capitalista y sus formas, al igual que esta sociedad antes había anulado la sociedad feudal.

Marx propuso muchas otras ideas, pero su mensaje fue sorprendente y alentador, y le dio el dominio del movimiento socialista internacional que surgió a lo largo de los veinte años siguientes. La certeza de que la historia estaba de su lado fue un gran tónico para los revolucionarios. Aprendieron con gratitud que la causa hacia la cual eran impulsados por motivos que iban desde una sensación de injusticia hasta el acicate de la envidia, estaba destinada a triunfar. Ello fue esencialmente una fe religiosa. Pese a todas sus posibilidades intelectuales como instrumento analítico, el marxismo se convirtió, por encima de todo, en una mitología popular, fundamentada en una visión de la historia según la cual los hombres están empujados por la necesidad, porque sus instituciones están determinadas por la evolución de los métodos de producción, y en la creencia de que la clase trabajadora es el pueblo elegido, cuyo peregrinaje por un mundo perverso puede terminar en la fundación triunfal de una sociedad justa, en la que dejaría de actuar la férrea ley de la necesidad. Así pues, los revolucionarios sociales podían sentirse seguros de los argumentos científicamente irrefutables del progreso inevitable hacia el milenio socialista, mientras se aferraban a un activismo revolucionario que parecía ser innecesario. Al parecer, el propio Marx siguió sus lecciones de forma más cautelosa, aplicándolas solo a los cambios generales y radicales de la historia ante los cuales los individuos no pueden resistirse, y no a su despliegue detallado. Tal vez no deba sorprender que, al igual que muchos maestros, Marx no reconoció a todos sus discípulos. Más tarde declararía que él no era marxista.

Esta nueva religión fue una inspiración para la organización de la clase trabajadora. En algunos países ya existían los sindicatos y las cooperativas; la primera organización internacional de obreros apareció en 1863. Aunque en ella había muchas personas que no suscribían las ideas de Marx (los anarquistas, entre otros), su influencia fue crucial en su seno (era el secretario). Su nombre asustaba a los conservadores, algunos de los cuales le culparon de la Comuna de París. Fuera cual fuese su justificación, su intuición era correcta. Lo que sucedió en los años siguientes a 1848 fue que el socialismo absorbió la tradición revolucionaria de los liberales, y la creencia en el papel histórico de una clase trabajadora industrial que apenas era visible fuera de Inglaterra (y aún menos predominante en la mayoría de los países) se sumó a la tradición según la cual, en términos generales, la revolución no podía ser algo incorrecto. Las formas de pensar sobre política desarrolladas durante la Revolución francesa fueron trasladadas, pues, a sociedades para las cuales serían cada vez más inadecuadas. Lo fácil que podía ser esta transición quedó de manifiesto por la manera en que Marx sustituyó el drama y la exaltación mítica de la Comuna de París por el socialismo. En un influyente panfleto, la incorporó a sus propias teorías, aunque en realidad fue producto de numerosas fuerzas complejas y divergentes y se expresó muy poco a la manera del igualitarismo, y aún menos del socialismo «científico». Además, surgió en una ciudad que, pese a ser enorme, no poseía los grandes centros fabriles donde él predijo que maduraría la revolución proletaria. En cambio, estos permanecieron obstinadamente inactivos. De hecho, la Comuna fue el último y mayor ejemplo del radicalismo parisiense revolucionario y tradicional. Fue un gran fracaso (y el socialismo también lo sufrió, debido a las medidas represivas que provocó), pero Marx la situó en el centro de la mitología socialista.

Salvo en sus dominios polacos, Rusia parecía inmune a los disturbios que agitaban a las demás grandes potencias continentales. La Revolución francesa había sido otra de aquellas experiencias que, como el feudalismo, el Renacimiento o la Reforma, modelaron de forma decisiva Europa occidental y dejaron a Rusia de lado. Aunque Alejandro I, el zar bajo cuyo reinado Rusia sufrió la invasión de 1812, había permitido las ideas liberales e incluso se había planteado la posibilidad de promulgar una constitución, nada de ello se materializó. La liberalización formal de las instituciones rusas no empezó hasta la década de 1860, y ni siquiera entonces su origen fue el contagio revolucionario. Es cierto que el liberalismo y las ideologías revolucionarias dejaron huella en Rusia antes de esto. El reinado de Alejandro fue un poco como abrir una caja de Pandora de ideas, y él ya expulsó a un pequeño grupo de críticos con el régimen que encontraron sus modelos en Europa occidental. Algunos de los oficiales rusos que fueron allí con los ejércitos que persiguieron a Napoleón hasta París, actuaron impulsados por lo que vieron y oyeron, que les llevó a hacer comparaciones desfavorables con su patria. Este fue el inicio de la oposición política rusa, y, en una autocracia, la oposición tenía que significar conspiración. Algunos de ellos tomaron parte en la organización de sociedades secretas que intentaron dar un golpe de Estado en medio de la incertidumbre causada por la muerte de Alejandro en 1825; este episodio fue denominado el movimiento «decembrista». Pronto fue sofocado, pero no antes de dar un gran sobresalto a Nicolás I, un zar que intervino de forma decisiva y negativa en el destino histórico de Rusia en un momento crucial, al volverse contra el liberalismo político con gran crueldad e intentar aplastarlo. En parte debido a la inmovilidad que impuso, el reinado de Nicolás influyó más en el destino de Rusia que ningún otro desde el de Pedro el Grande. Era un ferviente partidario de la autocracia y reafirmó la tradición rusa de la burocracia autoritaria, el control de la vida cultural y la acción de una policía secreta, justo cuando las otras grandes fuerzas conservadoras empezaban a avanzar —aunque con reticencias— en dirección contraria. Por supuesto, había mucho que añadir a los legados históricos que diferenciaban la autocracia de Rusia de las monarquías europeas occidentales. Pero también había grandes retos que afrontar, y el reinado de Nicolás fue una respuesta a ellos, así como un simple despliegue de los viejos métodos del despotismo por parte de un hombre decidido a utilizarlos.

La diversidad étnica, lingüística y geográfica del imperio había empezado a plantear problemas que superaban con mucho la capacidad de la tradición moscovita para abordarlos. La población se había más que duplicado en los cuarenta años que siguieron a 1770. Sin embargo, esta sociedad que se iba diversificando continuó siendo enormemente atrasada. Las escasas ciudades apenas eran una pequeña parte de las grandes extensiones rurales donde se encontraban, y a menudo parecían insustanciales y temporales, siendo más bien unos enormes campamentos temporales que unos centros de civilización estables. La mayor expansión se había producido hacia el sur y el sudeste. Por ello, había que incorporar nuevas élites a la estructura imperial, y reforzar los lazos religiosos entre los ortodoxos era una de las maneras más fáciles de hacerlo. Como el conflicto con Napoleón había puesto en entredicho el antiguo prestigio de los franceses y las ideas escépticas de la Ilustración asociadas a ese país, ahora se dio un nuevo énfasis a la religión en la creación de una nueva base ideológica para el imperio ruso bajo el zar Nicolás. La «nacionalidad oficial», como se denominó, fue eslavófila y religiosa en cuanto a doctrina y burocrática en su forma, y procuró dar a Rusia una unidad ideológica perdida desde que había rebasado su centro histórico de Moscú.

La importancia de la ideología oficial desde ese momento fue una de las grandes diferencias entre Rusia y Europa occidental. Hasta la última década del siglo XX, los gobiernos rusos no iban a abandonar nunca su fe en la ideología como fuerza unificadora. Sin embargo, eso no significó que la vida diaria a mediados de siglo, tanto para las clases civilizadas como para las masas atrasadas, fuese muy distinta a la de otras zonas de Europa central y oriental. Con todo, los intelectuales rusos discutían sobre si Rusia era o no un país europeo, y ello no es sorprendente, ya que las raíces de Rusia eran distintas a las de los países más occidentales. Y, lo que es más, con Nicolás se dio un giro decisivo; desde el inicio de su reinado, las posibilidades de cambio que por fin se percibían en otros estados dinásticos en la primera mitad del siglo XIX, en Rusia simplemente no se dejaba que apareciesen. Era la tierra por excelencia de la censura y la policía. A la larga, ello iba a excluir algunas posibilidades de modernización (si bien otros obstáculos enraizados en la sociedad rusa parecen igualmente importantes), pero a corto plazo tuvo un gran éxito. Rusia pasó todo el siglo XIX sin ninguna revolución. Las rebeliones de la Polonia rusa de 1830-1831 y 1863-1864 fueron cruelmente reprimidas, y con más facilidad aún, porque polacos y rusos mantenían tradiciones de hostilidad mutua.

La otra cara de la moneda era la violencia casi continua y los desórdenes de una sociedad rural salvaje y primitiva, y una tendencia creciente a conspirar, cada vez más violenta, que quizá incapacitaba a Rusia aún más para una política normal y las premisas compartidas que esta requería. Los críticos hostiles describían el reinado del zar Nicolás como una era de hielo, una zona apestada y una prisión, pero no fue la última vez en la historia de Rusia en que la conservación de un despotismo duro e inflexible en el interior no era incompatible con un papel internacional fuerte. Ello era posible por la enorme superioridad militar de Rusia. Cuando los ejércitos luchaban con armas antiguas y no se distinguían unos de otros por el tipo de armamento que usaban, el número de efectivos era decisivo. En la fuerza militar rusa es donde descansaba el sistema de seguridad internacional antirrevolucionario, como se evidenció en el año 1849. Pero la política exterior rusa también tuvo otros éxitos. Se mantuvo una presión constante sobre los janatos de Asia central y sobre China. La orilla izquierda del río Amur pasó a ser rusa, y en 1860 se fundó Vladivostok. Se obtuvieron grandes concesiones de Persia, y durante el siglo XIX Rusia absorbió Georgia y parte de Armenia. Durante un tiempo, se hizo incluso un esfuerzo tenaz por continuar la expansión rusa en América del Norte, donde se fundaron fuertes en Alaska y asentamientos en el norte de California hasta la década de 1840.

No obstante, el mayor esfuerzo en política exterior que hizo Rusia se dirigió al sudoeste, hacia el imperio otomano. Las guerras de 1806-1812 y 1828 llevaron la frontera rusa desde Besarabia hasta el Prut y la desembocadura del Danubio. Para entonces, ya era evidente que la partición del imperio otomano en Europa sería tan crucial para la diplomacia del siglo XIX como la partición de Polonia lo había sido en el siglo XVIII, pero había una diferencia importante: esta vez estaban implicados intereses de más potencias, y el factor del sentimiento nacional entre los pueblos súbditos del imperio otomano haría que fuese mucho más difícil llegar a una salida pactada. Mientras esto sucedía, el imperio otomano sobrevivió mucho más tiempo de lo que cabía esperar, y la cuestión oriental seguía preocupando a los hombres de Estado.

Algunos de estos factores que añadían una mayor complejidad condujeron a la guerra de Crimea, que comenzó como una ocupación rusa de algunas provincias otomanas en el bajo Danubio. En lo tocante a los asuntos internos rusos, la guerra era más importante que para cualquier otro país. Puso de relieve que el coloso militar de la restauración de 1815 ya no gozaba de una superioridad incuestionable. Había sido derrotado en su propio territorio y obligado a aceptar una paz que implicaba la renuncia al futuro previsible de sus objetivos tradicionales en la zona del mar Negro. Afortunadamente, a mitad de la guerra el zar Nicolás I murió. Eso simplificaba los problemas a su sucesor; la derrota significaba que debía producirse el cambio. Una cierta modernización de las instituciones rusas era inevitable si Rusia quería volver a generar un poder proporcional a su vasto potencial, que había llegado a ser irrealizable dentro del marco tradicional. Cuando estalló la guerra de Crimea, aún no había un ferrocarril ruso al sur de Moscú. La contribución rusa a la producción industrial europea, antes importante, apenas había crecido desde 1800, y en aquel entonces era superada con mucho por otros países. Su agricultura seguía siendo una de las menos productivas del mundo, pese a que su población mostraba un crecimiento sostenido, incrementando la presión sobre los recursos. Fue en estas circunstancias cuando Rusia sufrió por fin el cambio radical. Pese a que resultó menos dramático que muchos otros trastornos acaecidos en el resto de Europa, de hecho fue mucho más una revolución que otros procesos a los que se ha dado este nombre, ya que lo que se cortó de raíz fue la institución que se hallaba en la base misma de la vida rusa, la servidumbre.

La extensión de esta había sido la principal característica de la historia social de Rusia desde el siglo XVII. Incluso Nicolás había admitido que la servidumbre era el mal central de la sociedad rusa. Su reinado había estado marcado por insurrecciones de los siervos cada vez más frecuentes, por ataques a los terratenientes, incendios de cosechas y mutilación de ganado. La negativa a pagar tributos fue casi la última forma alarmante de resistencia popular. Sin embargo, a la persona que montaba sobre el elefante le resultaba increíblemente difícil bajarse de él. La inmensa mayoría de los rusos eran siervos. No podían ser transformados de la noche a la mañana, por un simple fiat legislativo, en campesinos asalariados o en pequeños propietarios. Y el Estado tampoco podía aceptar la carga administrativa que de pronto recaería en él si los servicios realizados bajo el sistema señorial debían ser retirados y no había nada en su lugar. Nicolás I no se había atrevido a llevar a cabo el cambio, pero Alejandro II lo hizo. Tras años estudiando las pruebas y las posibles ventajas y desventajas de diferentes formas de abolición, el zar emitió en 1861 el edicto que marcó una época en la historia rusa y le valió el título de «zar liberador». La única carta que podía jugar el gobierno ruso era la autoridad incuestionable del autócrata, y ahora se hizo un buen uso de ella.

El edicto dio a los siervos la libertad personal y puso fin al trabajo servil. También les concedió parcelas de tierra. Pero había que pagar estas tierras con unas cuotas de redención, cuyo propósito era hacer que el cambio resultase aceptable para los propietarios. Para asegurar los reembolsos y contrarrestar los peligros de introducir súbitamente un mercado de trabajo libre, los campesinos permanecieron sujetos en un grado considerable a la autoridad de sus comunidades, que asumieron la tarea de distribuir las parcelas entre las unidades familiares.

No pasaría mucho tiempo hasta que se empezase a hablar de los defectos de esta solución. Sin embargo, son muchos los puntos a su favor y, visto retrospectivamente, parece un éxito rotundo. Al cabo de pocos años, Estados Unidos emanciparía a sus esclavos negros. Eran muchos menos en número que los siervos rusos, y vivían en un país con muchas más oportunidades económicas; con todo, el efecto de lanzarlos al mercado laboral, expuestos a la teoría pura del laissez-faire del liberalismo económico, iba a exacerbar un problema cuyas últimas consecuencias Estados Unidos aún estaría combatiendo un siglo más tarde. En Rusia, la mayor medida de ingeniería social de la historia escrita hasta la actualidad fue aplicada sin un trastorno comparable y abrió el camino a la modernización para la que podía llegar a ser una de las potencias más fuertes de la Tierra. Fue el primer paso indispensable para lograr que el campesino mirase más allá del Estado a la hora de buscar empleo industrial.

De forma más inmediata, la liberación inició una era de reformas; a estas siguieron otras medidas que, hacia 1870, dieron a Rusia un sistema representativo de gobierno local y un poder judicial reformado. Cuando en 1871 los rusos aprovecharon la guerra franco-prusiana para denunciar algunas restricciones impuestas a su libertad en el mar Negro en 1856, su acción casi supuso una advertencia simbólica a Europa. Después de abordar su mayor problema y de empezar a modernizar sus instituciones, Rusia volvía a anunciar que, al fin y al cabo, debía ser dueña en su propia casa. La reanudación de las políticas de expansión más coherentes y más practicadas de la historia moderna solo era cuestión de tiempo.