En el siglo XVIII, la palabra revolución pasó a tener un nuevo significado. Tradicionalmente, había denotado tan solo un cambio en la composición del gobierno, y no necesariamente violento (una de las razones por las que la «Revolución Gloriosa» inglesa de 1688 se consideraba gloriosa era que no había sido violenta, según aprendieron a creer los ingleses). Los hombres podían hablar de una «revolución» que sucediese en una corte en concreto cuando un ministro sustituía a otro. A partir de 1789, esto cambió. Se empezó a considerar aquel año como el inicio de un nuevo tipo de revolución, una ruptura real con el pasado, tal vez caracterizada por la violencia, pero también por ilimitadas posibilidades de cambio radical, social, político y económico, y se pasó a pensar, también, que este nuevo fenómeno podía trascender las fronteras nacionales y tener implicaciones universales y generales. Incluso quienes estaban totalmente en desacuerdo con la conveniencia de una revolución, no podían sino admitir que este nuevo tipo de revolución era un fenómeno de la política de su época.

Sería engañoso intentar agrupar todos los cambios políticos de este período bajo el título de «revolución» concebida en tales términos. Pero sí puede ser útil hablar de una «época de revolución» por dos razones. Una es que, en el período aproximado de un siglo, hubo muchos más trastornos políticos de los que se habían producido hasta entonces que pudiesen denominarse «revoluciones» en este sentido extremo, pese a que muchas de ellas fracasaron y otras dieron paso a unos resultados muy distintos de los que la gente esperaba de ellos. En segundo lugar, si damos a este término un poco más de elasticidad, y dejamos que incluya ejemplos de cambios políticos enormemente acelerados y fundamentales, que sin duda van más allá de la sustitución de un grupo de gobernantes por otro, entonces en esos años hubo muchos menos cambios políticos radicales que fuesen claramente revolucionarios en sus efectos. El primero y más obvio fue la disolución del primer imperio británico, cuyo episodio central pasó a ser conocido como la «guerra de la Independencia estadounidense».

En 1763, el poder imperial en América del Norte estaba en su cumbre. Canadá había sido arrebatada a los franceses, y el viejo temor a un cordón de fuertes franceses en el valle del Mississippi que encerrase las trece colonias se había desvanecido. Esto podría echar por tierra cualquier motivo para futuros recelos; sin embargo, algunos profetas ya habían sugerido, incluso antes de la derrota francesa, que su eliminación tal vez no fortalecería, sino que debilitaría el control británico en América del Norte. Al fin y al cabo, el número de colonos en las colonias británicas ya era superior al de los súbditos de numerosos estados soberanos de Europa. Muchos no eran de ascendencia inglesa ni anglófonos nativos, y tenían unos intereses económicos no necesariamente coherentes con los del poder imperial. No obstante, el control del gobierno británico sobre ellos tenía que ir disminuyendo, simplemente debido a la enorme distancia que separaba Londres de las colonias. Una vez que hubo desaparecido la amenaza de los franceses (y de los indios a quienes los franceses habían vuelto contra ellos), tal vez los lazos del imperio deberían aflojarse aún más.

Pronto surgieron dificultades. ¿Cómo se organizaría el Oeste? ¿Qué relación habría con las colonias existentes? ¿Cómo serían tratados los nuevos súbditos canadienses de la corona? Estos problemas revistieron cierta urgencia tras la rebelión india del valle del Ohio en 1763 en respuesta a la presión de los colonos, que consideraban el Oeste un territorio propio donde establecerse y comerciar. El gobierno imperial proclamó de inmediato que las tierras al oeste de los montes Allegheny estaban cerradas a la colonización. En un primer momento, esto ofendió a muchos colonos que esperaban explotar estas regiones, y también se sintieron indignados cuando los administradores británicos negociaron tratados con los indios y cerraron pactos para crear una frontera vigilada militarmente para proteger a los colonos de los indios y viceversa.

Pasaron diez años durante los cuales el potencial latente para la independencia americana maduró y alcanzó un punto crítico. Las protestas por los agravios se convirtieron primero en resistencia y más tarde en rebelión. Una y otra vez, los políticos coloniales usaron la provocadora legislación inglesa para radicalizar la política americana, haciendo que los colonos creyesen que la libertad práctica de que ya gozaban estaba en peligro. Desde el principio hasta el fin, el proceso estuvo marcado por las iniciativas británicas. Paradójicamente, en aquella época Gran Bretaña estuvo gobernada por una serie de ministros ansiosos de llevar a cabo reformas en las cuestiones coloniales; sus excelentes intenciones ayudaron a destruir un statu quo que hasta entonces había funcionado bien. Con ello dieron uno de los primeros ejemplos de lo que sería un fenómeno frecuente en las décadas siguientes, la incitación de los intereses creados a la rebelión a causa de reformas bienintencionadas pero políticamente imprudentes.

Una de las premisas que se comprendían claramente en Londres era que los americanos debían pagar una proporción de impuestos adecuada que contribuyese a su defensa y al bien común del imperio. Hubo dos intentos distintos de asegurar esta tributación. El primero, en 1764-1765, revistió la forma de imponer tasas al azúcar importado a las colonias y de una ley que debía recaudar fondos de los timbres fiscales empleados en diversos tipos de documentos legales. Lo importante de estas leyes no era la cantidad que proponían recaudar, ni siquiera la novedad de gravar las transacciones internas de las colonias (lo cual se discutió ampliamente), sino el hecho de que, tal como lo veían los políticos ingleses y los contribuyentes americanos, eran leyes propias de una legislación unilateral por parte del Parlamento imperial. La manera habitual en que se gestionaban los asuntos de las colonias y en que se recaudaban ingresos se había discutido en sus propias asambleas. Lo que ahora se cuestionaba era algo que anteriormente apenas se había formulado como una pregunta: si la indudable soberanía legislativa del Parlamento del Reino Unido también se extendía a sus colonias. Pronto se produjeron motines, acuerdos de no importación y airadas protestas. Los desafortunados funcionarios que vendían los timbres lo pasaron mal. Representantes de las nueve colonias asistieron con ánimo amenazador a un congreso sobre la ley de timbres. La ley fue retirada.

Entonces el gobierno de Londres tomó otro camino. Su segunda iniciativa fiscal impuso derechos externos a la pintura, el papel, el cristal y el té. Como no eran impuestos internos y el gobierno imperial siempre había regulado el comercio, parecían más prometedores, pero esto solo fue una ilusión. Para entonces, los políticos radicales ya estaban advirtiendo a los americanos de que no debería imponérseles ningún tributo por parte de una legislatura en la que no estaban representados. Tal como Jorge III lo comprendió, el poder que estaba siendo atacado no era el de la corona, sino el del Parlamento. Hubo más motines y boicots, así como una de las primeras refriegas, tan frecuentes en la historia de la descolonización, cuando a partir de la muerte de seguramente cinco amotinados en 1770 se creó el mito de la «matanza de Boston».

Nuevamente, el gobierno británico se retractó. Se retiraron tres de las tasas, pero se mantuvo la del té. Desafortunadamente, en este momento el problema se les había escapado de las manos; trascendía la tributación, como comprendió el gobierno británico. Ahora se trataba de si el Parlamento imperial podía elaborar leyes ejecutables en las colonias o no. Tal como Jorge III lo formuló posteriormente: «No debemos dominarles ni tampoco dejarles totalmente a su merced». La cuestión se centralizó en un lugar, pese a que se manifestaba en todas las colonias. Hacia 1773, después de que los radicales destruyesen un cargamento de té (el llamado «motín del té» de Boston), la cuestión crucial para el gobierno británico fue: ¿era posible gobernar Massachusetts?

El Reino Unido no volvió a retroceder; Jorge III, sus ministros y la mayor parte de la Cámara de los Comunes coincidieron en esto. Se aprobaron numerosas leyes coercitivas para meter a Boston en cintura. En este momento, los radicales de Nueva Inglaterra fueron escuchados aún con más simpatía en las otras colonias porque una medida humana y sensible que aseguraba el futuro de Canadá, la Ley de Quebec de 1774, suscitó reacciones distintas. A algunos les disgustaba la posición privilegiada que daba al catolicismo (se pretendía que el cambio de gobernantes dejase a los canadienses franceses la máxima libertad en cuanto a costumbres), mientras que otros veían su ampliación de las fronteras de Canadá hacia el sur, hasta el Ohio, como otro obstáculo para la expansión hacia el oeste. En septiembre del mismo año, un congreso continental de delegados de las colonias reunido en Filadelfia cortó las relaciones comerciales con el Reino Unido y solicitó la revocación de gran parte de la legislación existente, incluida la Ley de Quebec. Para entonces, probablemente ya era inevitable que se recurriese a la fuerza. Los políticos radicales de las colonias habían puesto de manifiesto el sentimiento de independencia que ya experimentaban muchos norteamericanos. Pero era inconcebible que algún gobierno imperial del siglo XVIII lo comprendiese. De hecho, el gobierno británico era bastante reticente a actuar según sus convicciones y a depender solo de la fuerza hasta que el desorden y la intimidación de los habitantes de las colonias respetuosos con las leyes y moderados hubiesen llegado ya demasiado lejos. Al mismo tiempo, puso de relieve que no estaba dispuesto a ceder en los principios de la soberanía.

Se hizo acopio de armas en Massachusetts. En abril de 1775, un destacamento de soldados británicos enviado a Lexington para apoderarse de ellas combatió en la primera acción de la revolución americana. Pero esto no fue más que una parte del principio. Los sentimientos de los líderes de los colonos tardaron otro año en endurecerse, hasta llegar a la convicción de que solo la independencia completa de Gran Bretaña lograría desencadenar una resistencia efectiva. El resultado fue la Declaración de Independencia de julio de 1776, y el debate se trasladó al campo de batalla.

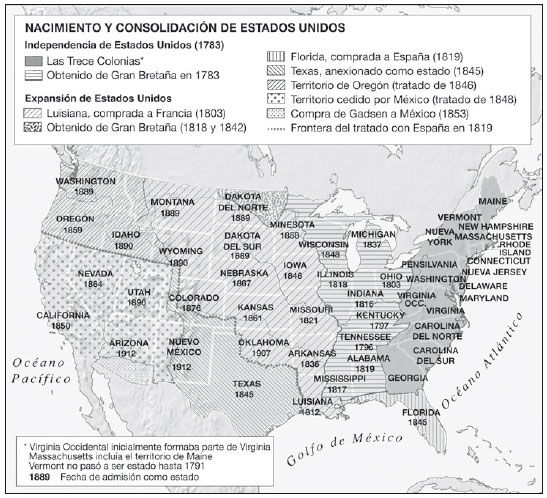

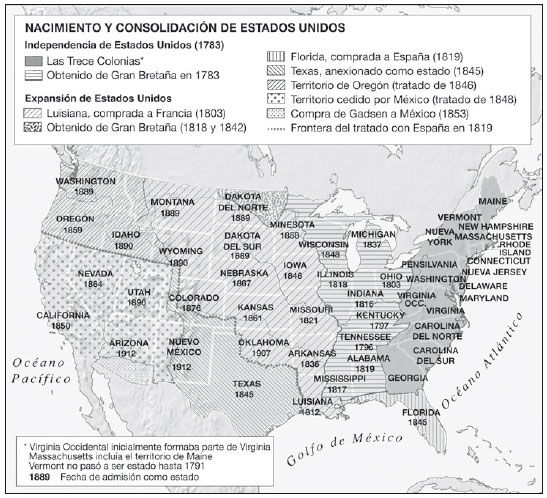

Los británicos perdieron la guerra debido a las dificultades impuestas por la geografía, porque el mando americano consiguió evitar unas fuerzas superiores el tiempo suficiente para conservar un ejército que pudiese imponerles su voluntad en Saratoga, en 1777, porque los franceses entraron en la guerra poco después para vencer tras la derrota sufrida en 1763, y porque España también entró en el conflicto, inclinando la balanza del poder naval. Los británicos tuvieron otra desventaja: no se atrevieron a librar el tipo de guerra que podía darles la victoria militar atemorizando a la población americana y animando así a aquellos que deseaban permanecer bajo la bandera británica a cortar los suministros y la libertad de movimientos de que disfrutaba el ejército del general Washington. No podían hacerlo porque su objetivo primordial debía ser mantener abierto el camino a una paz reconciliadora con los colonos que deseasen volver a aceptar el dominio británico. En estas circunstancias, la coalición borbónica fue funesta. La decisión militar se produjo en 1781, cuando un ejército británico se encontró atrapado en Yorktown, entre los americanos en tierra y una escuadra francesa en el mar. Solo participaron unos siete mil hombres, pero su rendición fue la peor humillación nunca sufrida por las armas británicas y el fin de una época de dominio imperial. Las negociaciones de paz comenzaron pronto, y dos años más tarde, en París, se firmaba un tratado por el cual Gran Bretaña reconocía la independencia de los Estados Unidos de América, cuyo territorio, tal como habían admitido los negociadores británicos, se extendería hasta el Mississippi. Esta fue una decisión crucial a la hora de dar forma a un nuevo país. Para los franceses, que se planteaban recuperar el valle del Mississippi, fue una decepción. Al parecer, los rebeldes solo se repartirían el continente septentrional con España y Gran Bretaña.

Pese a todos los cabos sueltos que había que atar y a las disputas fronterizas, que se alargarían durante décadas, la aparición de un nuevo Estado con un gran potencial de recursos en el hemisferio occidental fue sin duda un cambio revolucionario desde todos los puntos de vista. Al principio, los observadores extranjeros con frecuencia no lo consideraron como tal, pero ello se debía a que los puntos débiles del nuevo país en aquel momento eran más evidentes que su potencial. De hecho, no estaba nada claro que fuese un país, ya que las colonias estaban divididas y muchos esperaban que empezasen a luchar entre ellas y se impusiese la desunión. Su gran e incalculable ventaja fue su ubicación tan lejana. Podían resolver sus problemas casi sin ninguna intervención extranjera, una ventaja crucial para lo que iba a suceder.

La victoria en la guerra vino seguida de unos seis años críticos durante los cuales una serie de políticos americanos tomaron decisiones que iban a modelar buena parte de la historia futura del mundo. Como ocurre en todas las guerras civiles y guerras de independencia, se habían creado nuevas divisiones que acentuaban las debilidades políticas. Entre ellas, las que dividían a unionistas y rebeldes, pese a su crudeza, tal vez fueron las menos importantes. Ese problema fue resuelto brutalmente por la emigración de los vencidos; cerca de ochenta mil unionistas abandonaron las colonias rebeldes por toda una serie de motivos, que iban desde la intimidación y el terror hasta la simple lealtad a la corona. Otras divisiones parecía que iban a causar más problemas en el futuro; los intereses de clase y económicos separaban a agricultores, comerciantes y propietarios de plantaciones. Había diferencias importantes entre los nuevos estados que habían sustituido a las anteriores colonias y entre regiones o secciones de un país que se desarrollaba rápidamente. Una de ellas, la impuesta por la importancia económica del esclavismo negro para los estados del Sur, iba a tardar décadas en resolverse. Por otra parte, los americanos también contaban con grandes ventajas cuando empezaron a construir su país. Se enfrentaban al futuro sin el inconveniente de una enorme población analfabeta y atrasada como la que entorpecía la evolución hacia un sistema democrático en muchos otros países. Contaban con un vasto territorio y grandes recursos económicos, incluso en las zonas ocupadas. Por último, tenían la civilización europea en la que inspirarse, sujeta o no a las modificaciones que su legado pudiese sufrir en su traslado a un continente virgen o casi virgen.

La guerra contra los británicos había impuesto una cierta disciplina. Algunos artículos de la Confederación habían sido acordados por las anteriores colonias y entraron en vigor en 1781. En ellos aparecía el nombre del nuevo país, los Estados Unidos de América. La paz propició una sensación cada vez mayor de que estos acuerdos eran insatisfactorios. Dos aspectos eran motivo de preocupación: uno era el de los disturbios que surgían fundamentalmente del desacuerdo sobre lo que la revolución debería haber significado en las cuestiones nacionales. A muchos estadounidenses, el gobierno central les parecía demasiado débil para afrontar el descontento y los desórdenes. El segundo surgió de una depresión económica de posguerra, que afectó en particular al comercio externo y se relacionaba con problemas monetarios derivados de la independencia de los diferentes estados. Para abordar estos problemas, el gobierno central tampoco parecía disponer de recursos. Fue acusado de negligir los intereses económicos estadounidenses en sus relaciones con los demás países. Tanto si ello era cierto como si no, esta era la opinión generalizada. El resultado fue una reunión de delegados de los estados en una convención constitucional en Filadelfia celebrada en 1787. Tras cuatro meses de trabajo, firmaron un proyecto de constitución, que posteriormente fue sometido a los estados para su ratificación. Una vez que lo hubieron ratificado nueve estados, la constitución entró en vigor en el verano de 1788. En abril de 1789, George Washington, ex comandante de las fuerzas norteamericanas en la guerra contra los británicos, pronunció el juramento del cargo como primer presidente de la nueva república, inaugurando así una serie de presidencias que han continuado ininterrumpidamente hasta la actualidad.

Se ha hablado mucho de la necesidad de instituciones y principios sencillos, de intención clara; sin embargo, doscientos años más tarde, aquella nueva constitución continuaría revelando su potencial para el desarrollo. Pese a la voluntad de sus borradores de proporcionar un documento que se resistiese sin ambigüedades a la reinterpretación, no lo consiguieron (afortunadamente). La Constitución de Estados Unidos iba a demostrar ser capaz de cubrir toda una época histórica, que convirtió un conjunto de sociedades agrícolas dispersas en un gigante y en una potencia industrial de alcance mundial. En parte, ello se debió a la inclusión de enmiendas deliberadas, pero en gran medida fue el resultado de la interpretación en constante evolución de las doctrinas que incorporaba. También hubo muchos aspectos que no se modificaron. A pesar de que en muchos casos son formales, estos rasgos de la constitución son muy importantes. Además de estos, también había principios fundamentales que persistieron, aunque su significado se debatió ampliamente.

Por empezar con el hecho más obvio: la constitución era republicana, lo cual no era en absoluto algo normal en el siglo XVIII y no debe darse por sentado. Algunos norteamericanos creían que el republicanismo era tan importante e inseguro que incluso desaprobaban la constitución porque la consideraban (en particular la elección de un presidente como jefe del ejecutivo) «desviada hacia la monarquía», tal como lo expresó uno de ellos. A los europeos que tenían una educación clásica, las antiguas repúblicas les resultaban tan familiares por su tendencia a decaer y a dividirse como por su moral legendariamente admirable. La historia de las repúblicas italianas también era poco prometedora, y mucho menos edificante que la de Atenas o la de Roma. En la Europa del siglo XVIII, las repúblicas eran poco numerosas y, aparentemente, poco prósperas. Parecían persistir solo en estados pequeños, si bien se admitía que la lejanía de Estados Unidos podía proteger las formas republicanas que en otros lugares garantizarían la caída de un Estado grande. Con todo, los observadores no eran optimistas respecto al nuevo país. Por ello, los éxitos posteriores de Estados Unidos serían de incalculable importancia para cambiar la opinión sobre el republicanismo. Muy pronto, su capacidad para sobrevivir, su tosquedad y un liberalismo erróneamente considerado como inseparable de ella, atrajeron la atención de los críticos de los gobiernos tradicionales en todo el mundo civilizado. Los defensores europeos del cambio político pronto empezaron a buscar en Estados Unidos su inspiración; muy pronto, también, la influencia del ejemplo republicano se extendería de norte a sur del continente americano.

La segunda característica de la nueva constitución, de importancia fundamental, era que sus raíces se hundían básicamente en la experiencia política británica. Esto es aplicable no solo a la legislación británica, cuyos principios basados en la ley consuetudinaria pasaron a la jurisprudencia del nuevo Estado, sino también del propio acuerdo de gobierno. Todos los «padres fundadores» se habían formado en el sistema colonial británico, en el que unas asambleas electas debatían sobre el interés público con gobernadores monárquicos. Instituyeron una legislatura bicameral (pese a que excluyeron todo elemento hereditario en su composición) según el modelo inglés, para que actuase como contrapeso del presidente. De este modo, siguieron la teoría constitucional inglesa al poner un monarca —si bien era electo— al frente de la maquinaria ejecutiva del gobierno. Aunque, en un sentido distinto, los británicos tenían una monarquía electa, en realidad la constitución británica del siglo XVIII no funcionaba así, pero fue una buena aproximación a su perfil. De hecho, los «padres fundadores» tomaron la mejor constitución que conocían, la purgaron de sus corrupciones (tal como ellos las veían) y le añadieron modificaciones apropiadas para la situación social y política americana. Lo que no hicieron fue emular el modelo alternativo de gobierno existente en la Europa contemporánea —el absolutismo monárquico—, ni siquiera en su forma ilustrada. Los norteamericanos elaboraron una constitución para hombres libres porque creían que los británicos vivían bajo tal constitución. Creían que esta había fallado solo porque la habían corrompido, que habían realizado un uso impropio de ella para privar a los norteamericanos de los derechos que deberían haber ejercido bajo dicha constitución. Debido a esto, en el futuro los mismos principios de gobierno (aunque con unas formas mucho más evolucionadas) se propagarían y serían adoptados en zonas que no compartían ninguna de las premisas culturales del mundo anglosajón en el que descansaban.

Una de las maneras en que Estados Unidos difería radicalmente de la mayoría de los demás estados y divergía conscientemente del modelo constitucional británico, era en su adopción del modelo federalista. Ello fue fundamental, puesto que solo unas grandes concesiones a la independencia de los diferentes estados hacían posible que la nueva unión llegase a ser una realidad. Las antiguas colonias no tenían ningún deseo de crear un nuevo gobierno central que las amenazase como creían que lo había hecho el gobierno del rey Jorge. La estructura federal ofrecía la respuesta al problema de la diversidad (e pluribus unum). También dictó gran parte de la forma y del contenido de la política norteamericana durante los ochenta años siguientes. Todas las cuestiones de tema económico, social o ideológico serían dirigidas hacia los canales de un debate continuado sobre cuáles eran las relaciones adecuadas entre el gobierno central y los estados. Fue un debate que al final estuvo a dos pasos de destruir la Unión. El federalismo también favorecería un gran reajuste dentro de la constitución, el surgimiento del Tribunal Supremo como instrumento de revisión judicial. Fuera de la Unión, el siglo XIX revelaría el atractivo del federalismo para muchos otros países, impresionados por lo que parecían haber logrado los norteamericanos. Los europeos liberales verían el federalismo como un mecanismo crucial para reconciliar la unidad con la libertad, y los gobiernos británicos encontrarían en él una opción excelente para afrontar los problemas coloniales.

Por último, en cualquier resumen, por breve que sea, de la significación histórica de la constitución de Estados Unidos, debe prestarse atención a sus palabras iniciales, «Nosotros, el Pueblo» (aunque pueda parecer que se han incluido casi casualmente). En varios de los estados de 1789, los pactos políticos no eran en absoluto democráticos, pero el principio de la soberanía popular fue enunciado claramente desde el comienzo. Pese a cualquier forma de mitología de una época histórica particular que pueda ocultarlo, para los norteamericanos la voluntad popular iba a ser el tribunal de apelación definitivo en política. Ello constituía una diferencia fundamental respecto a la práctica constitucional británica, y en parte se debía a la manera en que los colonos del siglo XVII se habían dotado de constituciones. No obstante, el constitucionalismo británico era prescriptivo. La soberanía del rey en el Parlamento no existía porque el pueblo lo hubiese decidido en alguna ocasión, sino porque era algo que no se cuestionaba. Tal como el gran historiador constitucionalista inglés Maitland lo expresó en una ocasión, los ingleses habían tomado la autoridad de la corona como sustituto de la teoría acerca del Estado. La nueva constitución rompía con esto y con todas las demás teorías prescriptivas (aunque no con el pensamiento político británico, ya que Locke había dicho en la década de 1680 que los gobiernos basaban su poder en la confianza; que el pueblo podía derrocar a los gobiernos que abusasen de esta confianza y, por esta razón, entre otras, algunos ingleses habían justificado la Revolución Gloriosa).

La adopción por parte de los norteamericanos de una teoría política según la cual todos los gobiernos obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados (tal como se formulaba en la Declaración de Independencia), marcó una época. Aun así, no resolvió de inmediato los problemas de autoridad política. Muchos norteamericanos temían lo que una democracia pudiese hacer y procuraron restringir el elemento popular dentro del sistema político desde el principio. Otro problema lo plantearon los derechos fundamentales expuestos en las primeras diez enmiendas a la constitución a finales de 1789. Supuestamente, estas estaban mucho más abiertas a otras enmiendas en manos de la soberanía popular que otras partes de la constitución. Ello fue un importante motivo de desacuerdo en el futuro; a los estadounidenses siempre les ha resultado fácil estar algo confusos (sobre todo en cuestiones de los demás países, pero a veces, incluso en el suyo) sobre si los principios democráticos consisten en seguir los deseos de la mayoría o en defender ciertos derechos fundamentales. No obstante, la adopción de facto del modelo democrático en 1787 fue inmensamente importante y justifica que la constitución sea considerada un hito en la historia mundial. Durante generaciones, el nuevo Estados Unidos sería el centro de las aspiraciones de los hombres de todo el planeta que deseaban ser libres, la «última y mejor esperanza del mundo», como dijo un estadounidense en una ocasión. Incluso hoy en día, cuando Estados Unidos parece conservador e introvertido, el ideal democrático del que durante tanto tiempo fue un guardián ejemplar conserva su poder en muchos países, y las instituciones que originó siguen activas.

En Europa, París era el centro de la discusión social y política. A esta ciudad volvieron algunos de los soldados franceses que habían ayudado al nacimiento de la joven república estadounidense. No debe sorprender, pues, que si bien la mayoría de los países europeos respondieron en cierta medida a la revolución transatlántica, los franceses estuvieran especialmente atentos a ella. El ejemplo norteamericano y las esperanzas que hizo nacer fueron una contribución, si bien subsidiaria, a la ingente liberación de fuerzas que aún hoy, al cabo de doscientos años y muchos alzamientos posteriores, se llama «Revolución francesa». Desafortunadamente, este término excesivamente familiar y simple interpone obstáculos en el camino de la comprensión. Políticos y pensadores han propuesto muchas interpretaciones distintas sobre cuál fue la esencia de la revolución, han discrepado en cuanto a su duración y sus resultados, e incluso sobre el momento en que comenzó. De hecho, coinciden en pocos puntos, salvo en que lo que sucedió en 1789 fue muy importante. En un breve período cambió todo el concepto de «revolución», aunque en él había más aspectos que miraban hacia el pasado que hacia el futuro. Fue una fuerte ebullición en el seno de la sociedad francesa cuyo contenido era una confusa mezcla de elementos conservadores e innovadores, como los de la Inglaterra de la década de 1640, y de conciencia e inconsciencia en cuanto a su dirección y sus propósitos.

Esta confusión fue el síntoma de grandes dislocaciones y desajustes en la vida material y en el gobierno de Francia. Era la mayor de las potencias europeas y sus gobernantes no podían ni deseaban ceder en su posición internacional. La primera manera en que la revolución norteamericana la afectó fue proporcionándole una oportunidad de venganza. Yorktown fue la represalia por la derrota a manos de los británicos en la guerra de los Siete Años, y privarles de las Trece Colonias fue una cierta compensación por la pérdida francesa de la India y Canadá. Con todo, el exitoso esfuerzo tuvo un precio elevado. La segunda gran consecuencia fue que, al no obtener un beneficio considerable aparte de la humillación de un rival, Francia acumuló otra capa a la ya enorme deuda acumulada por sus esfuerzos realizados desde la década de 1630 por forjar y mantener una supremacía europea.

Una serie de ministros llevaron a cabo intentos de liquidar esta deuda y de liberar a la monarquía de la carga sofocante que imponía (a partir de 1783 se percibió claramente que la independencia real de Francia en asuntos exteriores retrocedía rápidamente debido a ello) bajo el mandato de Luis XVI, el joven rey, algo obtuso pero de principios y bienintencionado, que accedió al trono en 1774. Pero ninguno de ellos logró ni siquiera detener el aumento de la deuda y, aún menos, reducirla. Y, lo que era peor, sus efectos solo anunciaban la realidad del fracaso. El déficit podía medirse y las cifras podían publicarse, lo cual no hubiese sido posible bajo Luis XIV. Si en la década de 1780 había un espectro que acechaba a Francia, no era el de la revolución, sino el del estado de quiebra. Toda la estructura social y política de Francia obstaculizaba la opción de explotar a los más acomodados, la única manera segura de salir del atolladero económico. Desde los días del propio Luis XIV, había sido imposible recaudar los tributos a los acaudalados sin recurrir a la fuerza, dado que las costumbres jurídicas y sociales de Francia, y la masa de privilegios, inmunidades especiales y derechos prescriptivos que poseían, cerraban este camino. La paradoja del gobierno europeo del siglo XVIII tuvo su máxima expresión en Francia: una monarquía teóricamente absoluta no podía infringir la masa de libertades y derechos que conformaban la constitución esencialmente medieval del país sin amenazar sus propios cimientos. La propia monarquía se basaba en la prescripción.

Cada vez más franceses creían que Francia necesitaba reformar su estructura gubernamental y constitucional si quería solucionar sus dificultades. Pero había quienes iban más allá. En la incapacidad del gobierno para repartir equitativamente las cargas fiscales entre las clases vieron el ejemplo extremo de toda una serie de abusos que debían reformarse. El asunto se fue exagerando cada vez más en términos de polaridades: de razón y superstición, de libertad y esclavismo, de humanitarismo y avaricia. Por encima de todo, tendía a concentrarse en la cuestión simbólica de los privilegios jurídicos. La clase que concentró la ira que se estaba generando fue la nobleza, un cuerpo enormemente diverso y muy amplio (al parecer, en la Francia de 1789 había entre 200.000 y 250.000 varones nobles), sobre el cual es imposible formular generalizaciones culturales, económicas o sociales, pero cuyos miembros compartían un estatus jurídico que, en cierta medida, les confería privilegios por ley.

Mientras la lógica de la necesidad económica empujaba cada vez más a los gobiernos de Francia hacia el conflicto con los privilegiados, los consejeros reales —que normalmente eran nobles— y también el propio rey mostraron una falta de inclinación natural a proceder de otro modo que no fuera el pacto. Cuando en 1788 una serie de fracasos armaron de valor al gobierno para aceptar que el conflicto era inevitable, este aún procuró confinarlo a los canales marcados por ley y, como los ingleses en 1640, buscó en las instituciones históricas los medios para hacerlo. Al no tener a mano al Parlamento, sacó del desván del constitucionalismo francés lo más parecido a un cuerpo representativo nacional que Francia nunca había tenido, los Estados Generales. Este cuerpo de representantes de la nobleza, el clero y los comunes no se había reunido desde 1614. Se esperaba que revistiera la suficiente autoridad moral como para lograr arrancar un pacto a los más privilegiados económicamente para que pagasen unos impuestos más elevados. Fue un paso intachablemente constitucional, pero como solución tuvo la desventaja de que surgieron grandes expectativas, mientras que lo que los Estados Generales podían hacer legalmente era oscuro. Se dio más de una respuesta. Algunos ya decían que los Estados Generales podían legislar para el país, aunque se cuestionasen los privilegios históricos y los indudablemente jurídicos.

Esta crisis política sumamente complicada alcanzó un punto álgido al final de un período en que Francia también estaba sometida a otras tensiones. Una era el crecimiento de la población. Desde el segundo cuarto de siglo, esta había crecido a un ritmo que posteriormente se consideraría lento, pero que, de hecho, era lo bastante rápido como para superar el incremento de la producción de alimentos. Ello causó una inflación continua de los precios de los alimentos, que afectaba particularmente a los pobres, la gran mayoría de los cuales eran agricultores con poca tierra o sin ella. Al coincidir las exigencias del gobierno —que durante mucho tiempo aplazó la crisis financiera con préstamos o subiendo los impuestos directos e indirectos que gravaban de forma especial a los pobres— y los esfuerzos de los terratenientes por protegerse a sí mismos en tiempos de inflación manteniendo los salarios bajos y subiendo los arrendamientos y los derechos, la vida de los pobres fue cada vez más difícil y miserable a medida que avanzaba el siglo. A este empobrecimiento general deben añadirse los problemas especiales que, de vez en cuando, se abatían sobre regiones o clases en particular, los cuales, casualmente, se intensificaron en la segunda mitad de la década de 1780. Malas cosechas, enfermedades del ganado y una recesión que afectó gravemente a las zonas donde las familias de los campesinos producían textiles como complemento de sus ingresos, todo ello determinó la precaria salud de la economía en la década de 1780. El efecto global fue que las elecciones a los Estados Generales de 1789 se celebraron en un ambiente muy crispado y resentido. Millones de franceses buscaban desesperadamente una salida a sus problemas, estaban ansiosos por encontrar un cabeza de turco, y tenían ideas exageradas y poco realistas sobre lo que el rey, en quien confiaban, podía hacer por ellos.

Así pues, una interacción compleja entre la impotencia del gobierno, la injusticia social, las dificultades económicas y las aspiraciones de reforma desembocaron en la Revolución francesa. No obstante, antes de que esta complejidad se pierda de vista en las posteriores batallas políticas y los eslóganes simplificadores que estas generaron, es importante subrayar que casi nadie preveía ni deseaba este resultado. En Francia había una gran injusticia social, pero no más que aquella con que muchos otros estados del siglo XVIII consideraban posible vivir. Había una mezcla de defensores expectantes y esperanzados de reformas particulares, que iban desde la abolición de la censura hasta la prohibición de la literatura inmoral e irreligiosa, pero nadie dudaba de que el rey podría hacer realidad fácilmente estos cambios una vez que fuese informado de los deseos y necesidades de su pueblo. Lo que no existía era un partido revolucionario confrontado claramente a un partido reaccionario.

Los partidos no surgieron hasta que se reunieron los Estados Generales. Esta es una de las razones por las que el día en que lo hicieron, el 5 de mayo de 1789 (una semana después de la investidura de George Washington), es una fecha clave en la historia mundial, porque inició una era en la que estar a favor o en contra de la revolución pasó a ser la cuestión política central en la mayoría de los países del continente, e incluso tiñó las políticas sumamente distintas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Lo que sucedió en Francia se tendría en cuenta en los demás países. En el nivel más básico, ello se debió a que era la mayor potencia europea; los Estados Generales no iban a paralizarla (como muchos diplomáticos extranjeros esperaban) o a liberarla de sus dificultades para actuar de nuevo como una fuerza hegemónica. Francia era, además, la vanguardia cultural de Europa. Lo que sus escritores y políticos decían y hacían era inmediatamente accesible a la gente de otros países debido a la universalidad de la lengua francesa, y se le prestaba una atención respetuosa porque había la costumbre de buscar en París los referentes intelectuales.

En el verano de 1789, los Estados Generales se convirtieron en una asamblea nacional que reclamaba soberanía. Rompieron con la idea de que representaban las grandes divisiones medievales de la sociedad, y la mayoría de sus miembros afirmaron representar a todos los franceses sin distinción. Pudieron dar este paso revolucionario porque la agitación que reinaba en el país asustaba al gobierno y a los diputados de la asamblea contrarios al cambio. La rebelión rural y los disturbios en París alarmaron a los ministros, los cuales ya ni siquiera estaban seguros de poder confiar en el ejército. Ello condujo primeramente a que la monarquía abandonase a las clases privilegiadas, y más tarde a que concediese, con reticencias e inquietud, muchas de las reclamaciones de los políticos que encabezaban la nueva Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, estas concesiones crearon una división bastante definida entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la revolución; en palabras que darían la vuelta al mundo, pronto fueron llamados «izquierda» y «derecha» (por los lugares donde se sentaban en la Asamblea Nacional).

La principal tarea que este cuerpo emprendió fue la redacción de una constitución, pero al mismo tiempo transformó toda la estructura institucional de Francia. Hacia el año 1791, cuando se disolvió, había nacionalizado las tierras de la Iglesia, abolido lo que denominó «el sistema feudal», puesto fin a la censura, creado un sistema de gobierno representativo centralizado, anulado las viejas divisiones provinciales y locales (sustituyéndolas por los «departamentos» en los que todavía viven los franceses), instituido la igualdad ante la ley y separado el poder ejecutivo del legislativo. Estas son solo las acciones más destacables realizadas por uno de los cuerpos parlamentarios más notables que nunca han existido. Sus fracasos tienden a enmascarar estos enormes logros, pero no se debería permitir que ello sucediese. En términos generales, se eliminaron las trabas jurídicas e institucionales para la modernización de Francia. A partir de ese momento, la soberanía popular, la centralización administrativa y la igualdad individual ante la ley fueron los ejes hacia los que siempre avanzó la vida institucional.

A muchos franceses no les gustaban todos estos cambios, y a algunos no les gustaba ninguno. En 1791, el rey había dado muestras claras de sus propios recelos: la buena voluntad que le había apoyado en los inicios de la revolución había desaparecido y era sospechoso de ser antirrevolucionario. Algunos nobles se disgustaron lo bastante con el curso de los acontecimientos como para emigrar; les precedieron dos hermanos del rey, lo cual no favoreció las perspectivas de la realeza. Y, lo que fue más importante, muchos franceses se volvieron contra la revolución cuando, debido a la política papal, se cuestionó la resolución de los asuntos de la Iglesia por parte de la Asamblea Nacional. Esta cuestión afectó profundamente a muchos súbditos, entre ellos a los eclesiásticos, pero el Papa lo rechazó y ello suscitó el cuestionamiento definitivo de la autoridad de la Iglesia. Los católicos franceses tenían que decidir qué autoridad era suprema para ellos, la del Papa o la de la constitución, y esto provocó la división más importante que envenenaría la política revolucionaria.

A comienzos de 1792, el primer ministro británico expresó su confianza en la posibilidad de que hubiera quince años de paz por delante. En abril, Francia fue a la guerra con Austria, y poco tiempo después combatía también con Prusia. La cuestión era complicada, pero muchos franceses creían que las potencias extranjeras deseaban intervenir para poner punto final a la revolución y retrasar el reloj hasta 1788. En verano, como la situación no mejoraba y la escasez y las sospechas iban en aumento en Francia, el rey quedó desacreditado. En París, una insurrección derrocó la monarquía y, a continuación, se convocó una nueva asamblea para que elaborase una nueva constitución, esta vez republicana. Este cuerpo, que se recuerda como la Convención, fue el centro del gobierno francés hasta 1796. Pese a la guerra civil, a la guerra exterior y a las crisis económica e ideológica, logró la supervivencia de la revolución. Políticamente, la mayoría de sus miembros no eran mucho más avanzados en sus ideas que sus predecesores. Creían en el individuo y en la inviolabilidad de la propiedad (establecieron la pena de muerte para cualquier persona que propusiese una ley para introducir el comunismo agrario), y que los pobres siempre iban a existir, aunque a algunos de ellos les permitieron en parte tener voz en ciertas cuestiones al defender el sufragio directo universal masculino. Lo que les distinguió de sus antecesores fue que estaban dispuestos a llegar más allá que las anteriores asambleas francesas a la hora de resolver emergencias (sobre todo cuando estaban asustadas por la posibilidad de una derrota); también se reunían en una capital que, durante mucho tiempo, estuvo manipulada por políticos más extremos que los empujaban a tomar medidas más radicales de lo que realmente querían y a usar un lenguaje muy democrático. Por consiguiente, asustaron mucho más a Europa de lo que lo habían hecho sus predecesores.

Su ruptura simbólica con el pasado se produjo cuando la Convención votó a favor de la ejecución del rey, en enero de 1793. Hasta aquel momento, el asesinato judicial de reyes se había considerado una aberración inglesa; ahora los ingleses estaban tan impresionados como el resto de Europa. En ese momento, también ellos entraron en guerra con Francia, porque temían el resultado estratégico y comercial del triunfo francés contra los Austrias en los Países Bajos. Sin embargo, aquel conflicto parecía cada vez más una lucha ideológica, y, para ganarla, el gobierno francés se mostró cada vez más sanguinario en su propio país. Un nuevo instrumento para la ejecución humana, la guillotina (un producto característico de la Ilustración prerrevolucionaria, que combinaba la eficiencia técnica con la benevolencia en la muerte segura y rápida que causaba a las víctimas), se convirtió en el símbolo del Terror, nombre que pronto se dio a un período durante el cual la Convención procuró intimidar a sus enemigos dentro del país para asegurar la continuidad de la revolución. Pero en este simbolismo había mucho engaño. Parte del Terror solo era retórico, las palabras pronunciadas por los políticos que intentaban mantener alta la moral y asustar a sus adversarios. En la práctica, a menudo reflejó una mezcla de patriotismo, necesidad práctica, idealismo confuso, interés personal y sed de venganza, mientras se saldaban cuentas pendientes en nombre de la república. Por supuesto, murieron muchas personas —algo más de 35.000— y muchas otras emigraron para evitar el peligro, pero la guillotina solo mató a una pequeña parte de víctimas; la mayoría murieron en las provincias, a menudo en condiciones de guerra civil y, en ocasiones, con armas en las manos. En aproximadamente dieciocho meses, los franceses, a quienes los contemporáneos consideraban monstruos, mataron a tantos compatriotas como personas murieron en diez días de luchas en las calles y ante pelotones de fusilamiento en París en 1871. Para dar otro ejemplo comparativo igualmente revelador, el número de los que murieron durante aquel año y medio fue aproximadamente el doble de los soldados británicos que murieron el primer día de la batalla del Somme, en 1916. Este derramamiento de sangre suscitó divisiones aún más profundas entre los franceses, pero no hay que exagerar su alcance. Tal vez todos los nobles habían perdido algo con la revolución, pero solo una minoría de ellos se vieron obligados a emigrar. Probablemente, el clero sufrió más, comparativamente, que la nobleza, y muchos sacerdotes huyeron al extranjero. Sin embargo, fueron menos los que huyeron de Francia durante la revolución que los que huyeron de las colonias americanas a partir de 1783. Fue mucho mayor la proporción de norteamericanos que se sintieron demasiado intimidados o indignados con su revolución como para vivir en Estados Unidos tras la independencia que la proporción de franceses que no pudieron vivir en Francia después del Terror.

La Convención logró victorias y sofocó la insurrección dentro del país. Hacia 1797, solo Gran Bretaña no había firmado la paz con Francia, el Terror había quedado atrás y la república era gobernada por algo mucho más parecido a un régimen parlamentario, bajo la constitución cuya aprobación cerró la era de la Convención en 1796. La revolución estaba más afianzada que nunca, pero no lo parecía. En el extranjero, los realistas intentaban conseguir aliados con los que volver y también intrigaban con los desafectos del país. Con todo, un retorno al viejo orden era una perspectiva que pocos franceses habrían recibido bien. Por otra parte, estaban quienes argumentaban que había que llevar más allá la lógica de la democracia, que aún había grandes divisiones entre ricos y pobres, las cuales eran tan ofensivas como lo habían sido las viejas distinciones entre los privilegiados y los no privilegiados ante la ley, y que los radicales parisienses deberían tener más voz y voto en las cuestiones. Esto era casi tan alarmante como el temor a una restauración para aquellos que se habían beneficiado de la revolución o, simplemente, querían evitar más derramamientos de sangre. Así, presionado por la derecha y por la izquierda, el Directorio (como se denominaba el nuevo régimen) en parte estaba en una buena posición, si bien se creó enemigos que consideraban inaceptable la via media (un poco en zigzag) que seguía. Al final, el Directorio fue destruido desde dentro cuando un grupo de políticos conspiró con los militares para llevar a cabo un golpe de Estado, que instituyó un nuevo régimen en 1799.

En aquel momento, diez años después de la reunión de los Estados Generales, para la mayoría de los observadores era evidente por lo menos que Francia había roto para siempre con el pasado medieval. Según la ley, esto sucedió muy rápidamente. Casi todas las grandes reformas que sustentaban este cambio fueron legisladas, al menos en principio, en 1789. La abolición formal del feudalismo, de los privilegios jurídicos y del absolutismo teocrático, y la organización de la sociedad a partir de cimientos individualistas y laicos, fueron la base de los «principios del 89», más tarde destilados en la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos que constituía el prólogo de la Constitución de 1791. La igualdad ante la ley y la protección jurídica de los derechos individuales, la separación de Iglesia y Estado y la tolerancia religiosa fueron sus expresiones. El hecho de que la autoridad derivase de la soberanía popular actuando a través de una Asamblea Nacional unificada, ante cuyas leyes no podía prevalecer ningún privilegio de localidad o grupo, era la base de la jurisprudencia que los sustentaba. Demostró que era capaz de capear tormentas financieras mucho peores que las que el viejo monarca no había logrado dominar (la quiebra nacional y la caída de la moneda entre ellas) y que podía llevar a cabo unos cambios administrativos que el despotismo ilustrado solo había soñado. Otros europeos contemplaban horrorizados, o por lo menos sorprendidos, como este poderoso aparato legislativo era empleado para derrocar y reconstruir instituciones en todos los ámbitos de la vida francesa. La soberanía legislativa fue un gran instrumento de reforma, como los déspotas ilustrados bien sabían. Se puso fin a la tortura judicial, y también a la nobleza titular, a la desigualdad jurídica y a los antiguos gremios corporativos de trabajadores franceses. Un incipiente sindicalismo fue cortado de raíz por la legislación que prohibía la asociación de trabajadores o empleados con fines económicos. Vistos en retrospectiva, los indicios de la sociedad de mercado parecen bastante claros. Incluso la vieja moneda basada en unidades de proporciones carolingias de 1 : 20 : 12 (livres, sous y deniers) dio paso al sistema decimal de francs y centimes, del mismo modo que el viejo caos de los pesos y medidas antiguos fueron sustituidos (en teoría) por el sistema métrico, que más tarde pasaría a ser casi universal.

Unos cambios de tal alcance tenían que provocar divisiones, sobre todo porque las formas de pensar cambian más lentamente que las leyes. Los campesinos que habían dado la bienvenida alegremente a la abolición de los derechos feudales, estuvieron mucho menos contentos con la desaparición de los usos comunales de que habían gozado, y que también formaban parte del orden «feudal». Tal conservadurismo es especialmente difícil de interpretar en cuestiones religiosas, pero fue muy importante. La vasija sagrada conservada en Reims, con la que los reyes de Francia habían sido ungidos desde la Edad Media, fue destruida públicamente por las autoridades durante el Terror; un altar a la Razón sustituyó el altar cristiano en la catedral de Notre-Dame, y muchos sacerdotes sufrieron una feroz persecución personal. Sin duda, la Francia que hizo todo esto no era cristiana en el sentido tradicional, y la mayoría de las personas no lloraron por la desaparición de la monarquía teocrática. No obstante, el trato dado a la Iglesia suscitó la oposición popular a la revolución de un modo que nada más lo había hecho; los cultos a casi divinidades como la Razón y el Ser Supremo, que los revolucionarios fomentaron, fueron un fracaso, y muchos franceses (tal vez la mayoría de las francesas) darían la bienvenida a la restauración oficial de la Iglesia católica en la vida francesa cuando finalmente llegó. Para entonces, las acciones espontáneas de los fieles ya la habían restaurado de facto en las parroquias.

Las divisiones surgidas a causa del cambio revolucionario en Francia ya no podían confinarse dentro de sus límites, como tampoco podían confinarse los principios de 1789. Al comienzo, estos habían despertado una gran admiración y pocas condenas explícitas o desconfianza en otros países, aunque esto pronto cambió, en particular cuando los gobiernos franceses empezaron a exportar sus modelos mediante la propaganda y la guerra. En Francia, el cambio pronto generó necesariamente un debate sobre lo que debería suceder en los demás países. Dicho debate tenía que reflejar la terminología y las circunstancias en las cuales surgió. De esta manera, Francia dio su política a Europa, y este es el segundo gran hecho sobre la década revolucionaria. Fue entonces cuando empezó la política de la Europa moderna, y desde entonces hemos venido utilizando los términos «derecha» e «izquierda». Los liberales y los conservadores (aunque pasaría aproximadamente una década hasta que se usasen estos términos) adquirieron existencia política cuando la Revolución francesa proporcionó lo que parecía una piedra de toque o un papel de tornasol para las posturas políticas. A un lado estaban el republicanismo, el sufragio amplio, los derechos individuales y la libertad de palabra y de prensa; en el otro, el orden, la disciplina y el hincapié en los deberes más que en los derechos, la función social de la jerarquía y una voluntad de templar las fuerzas del mercado con la moralidad.

Algunos franceses siempre habían creído que la revolución tuvo un significado universal. En el lenguaje del pensamiento ilustrado, defendían la aceptación por parte de otros países de las recetas que ellos empleaban para resolver los problemas franceses. Ello no es del todo arrogante. Las sociedades de la Europa preindustrial y tradicional todavía tenían muchos rasgos en común; todas podían aprender algo de Francia. De este modo, las fuerzas que contribuían a la influencia francesa se vieron reforzadas por una propaganda consciente y por un esfuerzo misionero. Esta fue otra vía por la cual los hechos de Francia entraron en la historia universal.

Que la revolución tuvo una significación universal sin precedentes no era una idea exclusiva de sus admiradores y partidarios. También surgía de las raíces del conservadurismo europeo como una fuerza auto-consciente. Es cierto que, bastante antes de 1789, muchos de los elementos constituyentes del pensamiento conservador moderno radicaban en fenómenos como la irritación por las medidas de reforma del despotismo ilustrado, el resentimiento clerical ante el prestigio y el efecto de las ideas «avanzadas», así como la reacción emocional contra todo lo conscientemente racional, elementos que estaban en el corazón del romanticismo. Estas fuerzas predominaban particularmente en Alemania, pero fue en Inglaterra donde apareció la primera y, en muchos sentidos, la mayor formulación de las posturas conservadoras y antirrevolucionarias. Eso fue en Reflexiones sobre la revolución en Francia, publicado en 1790 por Edmund Burke. Tal como puede deducirse fácilmente de su anterior papel como defensor de los colonos americanos, este libro distaba mucho de ser una defensa mecánica de los privilegios. En él, su postura conservadora se liberó de la defensa legalista de las instituciones y se expresó en una teoría de la sociedad como la creación de algo más que la voluntad, la razón y la encarnación de la moralidad. En cambio, la revolución era condenada como la expresión de la arrogancia del intelecto, del racionalismo árido y del orgullo, el más mortal de todos los pecados.

La nueva polarización que la revolución instaló en la política europea fomentó también el nuevo concepto de la propia revolución, y ello iba a tener grandes consecuencias. La vieja idea de que una revolución política era simplemente una ruptura circunstancial dentro de una continuidad esencial, fue sustituida por otra que la consideraba un trastorno radical y amplio que no dejaba intacta ninguna institución y que era en principio ilimitado, tendiendo, tal vez, incluso a la subversión de instituciones tan básicas como la familia y la propiedad. En función de si las personas se sentían animadas o consternadas por esta perspectiva, simpatizaban con la revolución o la lamentaban, siempre que se producía como una manifestación de un fenómeno universal. En el siglo XIX, se llegó a hablar de la revolución como una fuerza universal y eternamente presente. Esta idea fue la expresión extrema de una forma ideológica de la política que no ha desaparecido en absoluto. Todavía hay quien, en términos generales, piensa que todo movimiento de insurrección y subversivo en principio debería aprobarse o condenarse independientemente de las circunstancias particulares de cada caso. Esta mitología ha generado mucha miseria, pero, primero Europa y más tarde el mundo que Europa había transformado, tuvieron que vivir con quienes respondían emocionalmente a ella, exactamente igual que las generaciones anteriores habían tenido que vivir con las locuras de las divisiones religiosas. Desafortunadamente, su supervivencia es testimonio todavía del impacto de la Revolución francesa.

Se pueden elegir muchas fechas como el «inicio» de la Revolución francesa, pero una concreta para su «final» no tendría sentido. El año 1799, sin embargo, fue un hito importante en su curso. El golpe de Estado que derribó al Directorio dio el poder a un hombre que pronto inauguraría una dictadura que iba a durar hasta 1814 e iba a trastornar por completo el orden europeo. Era Napoleón Bonaparte, un ex general de la república, por entonces primer cónsul del nuevo régimen y, pronto, primer emperador de Francia. Al igual que la mayoría de las figuras destacadas de su época, aún era joven cuando accedió al poder. Como militar, había dado muestras de ser excepcionalmente brillante e implacable. Sus victorias, unidas a un sagaz sentido político y una predisposición a actuar de una manera insubordinada, le granjearon una reputación esplendorosa; en muchos sentidos, era el perfecto ejemplo del «aventurero» del siglo XVIII. En 1799 gozaba de gran prestigio personal y popularidad. Nadie, salvo los políticos derrotados, lo lamentó mucho cuando los apartó a un lado y asumió el poder. Se justificó inmediatamente derrotando a los Austrias (que se habían unido de nuevo en una guerra contra Francia) y logrando una paz victoriosa para Francia (como ya había hecho en una ocasión). Esto anuló la amenaza a la revolución; nadie dudaba de la fidelidad de Bonaparte a sus principios, y el hecho de que los consolidase fue su logro más positivo.

Aunque Napoleón (tal como pasó a llamarse oficialmente a partir de 1804, cuando proclamó su imperio) restableció la monarquía en Francia, ello no fue en ningún sentido una restauración. De hecho, pronto ofendió a la familia Borbón exiliada manifestándole que cualquier reconciliación sería inconcebible. Buscó la aprobación popular para el imperio con un plebiscito y la consiguió. Era una monarquía por la que los franceses habían votado; descansaba sobre la soberanía popular, es decir, la revolución. Dio por sentada la consolidación de la revolución que el Consulado había iniciado. Todas las grandes reformas institucionales de la década de 1790 fueron confirmadas o, por lo menos, mantenidas intactas; no se alteró la venta de tierras que siguió a la confiscación de las propiedades de la Iglesia, ni se recuperaron las viejas corporaciones, ni se cuestionó el principio de igualdad ante la ley. Algunas medidas incluso fueron ampliadas, sobre todo cuando se asignó un jefe administrativo a cada departamento, el prefecto, que, en cuanto al poder que tenía, era similar a los emisarios de emergencia del Terror (muchos ex revolucionarios pasaron a ser prefectos). Esta mayor centralización de la estructura administrativa también la hubiesen aprobado los déspotas ilustrados. Es cierto que, en el funcionamiento propio del gobierno, en la práctica los principios de la revolución se infringían a menudo. Como todos sus predecesores en el poder desde 1793, Napoleón controló la prensa con una censura punitiva, encarceló a personas sin juicio y, en general, ignoró por completo los derechos humanos en lo que se refería a libertades civiles. Los cuerpos representativos existieron bajo el Consulado y el imperio, pero no se les prestaba mucha atención. Con todo, al parecer es lo que los franceses querían, ya que habían deseado el hábil reconocimiento de Napoleón en, por ejemplo, un concordato con el Papa que reconcilió a los católicos con el régimen al dar un reconocimiento formal a lo que le había sucedido a la Iglesia en Francia.

En general, ello significó una gran consolidación de la revolución, garantizada además en el interior por un gobierno firme y, en el exterior, por la fuerza militar y diplomática. Con el paso del tiempo, ambos serían erosionados por los enormes esfuerzos militares de Napoleón. Durante un tiempo, estos dieron a Francia el dominio sobre Europa; sus ejércitos se abrieron paso hasta Moscú en el este y hasta Portugal en el oeste, y guarnecieron la costa atlántica y septentrional desde La Coruña hasta Stettin. Sin embargo, el coste de todo ello fue demasiado alto. Ni siquiera la cruel explotación de los países ocupados fue suficiente para que Francia soportase indefinidamente esta hegemonía contra la coalición de todos los demás países europeos que la arrogante imposición del poder de Napoleón había formado en su contra. Cuando invadió Rusia en 1812 y el mayor ejército que nunca dirigió sucumbió por completo a las nieves del invierno, quedó condenado a menos que sus enemigos luchasen entre ellos, pero esta vez no lo hicieron. El propio Napoleón culpó a los británicos, que habían estado en guerra con él (y, antes de él, con la revolución), con tan solo una breve pausa, desde 1792. En esto hay algo de verdad: la guerra anglofrancesa fue la última y la más importante a lo largo de un siglo de rivalidad, así como un conflicto de una monarquía constitucional contra una dictadura militar. Fue la Marina Real en Aboukir en 1798 y en Trafalgar en 1805 lo que confinó a Napoleón en Europa, el dinero británico el que financió a los aliados cuando estaban a punto para avanzar, y un ejército británico en la península Ibérica el que mantuvo vivo allí, desde 1809 en adelante, un frente que agotó los recursos franceses y dio esperanzas a otros europeos.

A comienzos de 1814, Napoleón ya solo podía defender Francia. Aunque lo hizo de la forma más brillante, no había recursos disponibles para luchar contra los ejércitos rusos, prusianos y austríacos en el este, y contra una invasión británica en el sudoeste. Al final, sus generales y ministros pudieron dejarle a un lado y firmar una paz sin protestas populares, aunque ello significara el regreso de los Borbones. Pese a todo, en aquellas fechas ya no podía implicar el retorno a nada significativo de los años anteriores a 1789. El Concordato se mantuvo y el sistema departamental y la igualdad ante la ley también fueron conservados, al igual que un sistema representativo. En realidad, la revolución había pasado a formar parte del orden establecido en Francia. Napoleón había ofrecido el tiempo, la paz social y las instituciones para que ello fuese posible. De la revolución no sobrevivió nada, salvo lo que él había confirmado.

Ello le convierte en una figura muy distinta de un monarca de cuño tradicional, incluso del más modernizador (de hecho, a menudo fue conservador en sus políticas y receló de la innovación). Al final fue un déspota demócrata, cuya autoridad emanaba del pueblo, tanto en el sentido formal de los plebiscitos como en el sentido más general de que había necesitado (y conseguido) su buena voluntad para mantener a sus ejércitos en el campo de batalla. Por todo ello, es más próximo en estilo a los gobernantes del siglo XX que a Luis XIV. No obstante, compartió con el monarca el mérito de llevar el poder internacional francés a unas cotas sin precedentes, y debido a ello ambos conservaron la admiración de sus compatriotas. Aun así, encontramos nuevamente una doble diferencia importante: Napoleón no solo dominó Europa como Luis XIV nunca lo hizo, sino que, tras el triunfo de la revolución, su hegemonía representaba más que la simple supremacía nacional, si bien no habría que sentimentalizar este hecho. El Napoleón que supuestamente era un libertador y un gran europeo, fue una creación de las leyendas posteriores. El impacto más evidente que tuvo en Europa entre 1800 y 1814 fue el derramamiento de sangre y los trastornos que extendió a todos los rincones, a menudo como consecuencia de su megalomanía y vanidad personal. Pero también hubo importantes efectos secundarios, algunos intencionados y otros no. Todos ellos contribuyeron a la mayor difusión e implantación de los principios de la Revolución francesa.

Su expresión más obvia fue en el mapa. El rompecabezas del sistema de estados europeos de 1789 había soportado algunas revisiones revolucionarias ya antes de que Napoleón accediese al poder, cuando los ejércitos franceses que estaban en Italia, Suiza y las Provincias Unidas crearon nuevas repúblicas satélite. Pero estas resultaron ser incapaces de sobrevivir una vez que se les retiró el apoyo francés, y hasta que se restableció la hegemonía francesa bajo el Consulado no apareció una nueva organización que tuviera consecuencias duraderas en ciertas zonas de Europa.

La más importante de ellas se dio en Alemania occidental, cuya estructura política se vio revolucionada y cuyas bases medievales fueron liquidadas. Los territorios alemanes de la orilla izquierda del Rin quedaron anexionados a Francia durante los años que van de 1801 a 1814, y esto inició un período de destrucción de las políticas alemanas históricas. Más allá del río, Francia proporcionó el plan de una reorganización que secularizó los estados eclesiásticos, abolió casi todas las ciudades libres, dio más territorios a Prusia, Hannover, Baviera y Baden para compensarlos por las pérdidas en otras zonas, y abolió la antigua nobleza imperial independiente. El efecto práctico fue reducir la influencia católica y de los Habsburgo en Alemania, al tiempo que reforzaba la de sus estados principescos más grandes (en particular Prusia). La constitución del Sacro Imperio Romano Germánico también fue revisada para tomar en consideración estos cambios. En su nueva forma solo duró hasta 1806, cuando otra derrota de los Austrias supuso nuevos cambios en Alemania y su abolición. Así llegó a su fin la estructura institucional que, aunque de forma muy inadecuada, había dado a Alemania la coherencia política que había tenido desde la época otomana. Se fundó una Confederación del Rin, que supuso una tercera fuerza que equilibraría las de Prusia y Austria. Así se afirmaron triunfalmente los intereses nacionales de Francia en una gran obra de destrucción. Richelieu y Luis XIV habrían disfrutado al ver una frontera francesa en el Rin y, al otro lado, una Alemania dividida en intereses que probablemente se frenarían unos a otros. Pero todo ello tenía otra faceta; al fin y al cabo, la vieja estructura había sido un estorbo para la consolidación alemana. Ninguna reorganización futura iba a considerar su recuperación. Cuando, finalmente, los aliados consiguieron afianzar la Europa posnapoleónica, también crearon una confederación alemana, pero distinta de la de Napoleón. Prusia y Austria formaban parte de ella, en la medida en que sus territorios eran alemanes, pero no había vuelta atrás en el hecho de la consolidación. Más de trescientas unidades políticas con diferentes principios de organización en 1789, quedaron reducidas a treinta y ocho estados en 1815.

La reorganización fue menos dramática en Italia y sus efectos, menos revolucionarios. El sistema napoleónico proporcionó en el norte y el sur de la península dos grandes unidades nominalmente independientes, mientras que una gran parte de la misma (incluidos los Estados Pontificios) fue incorporada formalmente a Francia y organizada en departamentos. Nada de todo esto sobrevivió en 1815, pero tampoco hubo una restauración completa del régimen anterior. En particular, las antiguas repúblicas de Génova y Venecia permanecieron en los nichos donde los ejércitos del Directorio las habían confinado. Fueron absorbidas por estados más grandes: Génova por Cerdeña, y Venecia por Austria. En otras zonas de Europa, en la cumbre del poder napoleónico, Francia se había anexionado y gobernaba directamente un bloque enorme de territorios, cuyas costas iban desde los Pirineos hasta Dinamarca en el norte, y, casi sin interrupción, desde Cataluña hasta la frontera entre Roma y Nápoles en el sur. Se mantenía separado de ella un amplio territorio de lo que se convertiría en Yugoslavia. Varios estados satélite y vasallos con grados diversos de independencia real, algunos de ellos gobernados por miembros de la propia familia de Napoleón, se dividían entre ellos el resto de Italia, Suiza y la Alemania al oeste del Elba. Al este, aislado, estaba otro satélite, el Gran Ducado de Varsovia, creado a partir de un territorio que antes pertenecía a Rusia.

En la mayoría de estos países, unas prácticas e instituciones administrativas similares ofrecían un gran volumen de experiencia compartida. Por supuesto, era una experiencia basada en instituciones e ideas que encarnaban los principios de la revolución. Pocas veces cruzaron el Elba, salvo en el breve experimento polaco, de modo que la Revolución francesa pasó a ser otra de esas grandes influencias modeladoras que, de vez en cuando, han ayudado a diferenciar la Europa del este de la del oeste. Dentro del imperio francés, los alemanes, italianos, ilirios, belgas y holandeses eran gobernados todos ellos según los códigos jurídicos napoleónicos. El cumplimiento de estos fue resultado de la iniciativa e insistencia del propio Napoleón, pero la labor la realizaron esencialmente legisladores revolucionarios que, en la década de 1790, nunca fueron capaces de elaborar los nuevos códigos que muchos franceses habían deseado en 1789. Con los códigos surgieron conceptos sobre la familia, la propiedad, el poder individual y público y otros que de este modo se extendieron de forma general por Europa. En ocasiones reemplazaron, y a veces complementaron, un caos de leyes locales, consuetudinarias, romanas y eclesiásticas. De manera similar, el sistema departamental del imperio impuso una práctica administrativa común, el servicio en los ejércitos franceses exigió una disciplina común y una reglamentación militar, y los pesos y medidas franceses, basados en el sistema decimal, reemplazaron muchos de los locales. Estas innovaciones ejercieron una influencia más allá de los límites reales de los dominios franceses, proporcionando modelos e inspiración a los modernizadores de otros países. Los modelos fueron asimilados con mayor facilidad por el hecho de que funcionarios y técnicos franceses trabajaban en muchos de los países satélite, mientras que numerosas nacionalidades, además de la francesa, estaban representadas en la administración napoleónica.

Estos cambios tardaron un tiempo en producir todo su efecto, pero este fue profundo y revolucionario. No fue, en absoluto, necesariamente liberal. Aunque los derechos humanos seguían formalmente a la tricolor de los ejércitos franceses, también lo hacían la policía secreta, intendentes y oficiales de aduanas de Napoleón. La reacción y la resistencia que provocó el impacto de Napoleón constituyeron una revolución más sutil. Al difundir los principios revolucionarios, a menudo los franceses estaban haciendo algo que les resultaría contraproducente. La soberanía popular radicaba en el centro de la revolución, y es un ideal estrechamente asociado al nacionalismo. Los principios franceses decían que los pueblos debían gobernarse a sí mismos, y que la unidad adecuada donde debían hacerlo era la nación. Los revolucionarios habían proclamado que su propia república era «una e indivisible» por esta misma razón. Algunos de sus admiradores extranjeros aplicaron esta noción a sus propios países. Era evidente que los alemanes e italianos no vivían en estados nacionales, y tal vez deberían hacerlo. Pero esta solo era una cara de la moneda. La Europa francesa era gobernada en beneficio de Francia, con lo cual se negaban los derechos nacionales de los demás europeos. Estos veían que su agricultura y su comercio eran sacrificados en aras de la política económica francesa, y observaban que tenían que servir en los ejércitos franceses, o bien recibir de manos de Napoleón a gobernantes y virreyes franceses (o colaboracionistas). Cuando incluso quienes habían dado la bienvenida a los principios de la revolución percibieron estos hechos como agravios, no es de extrañar que aquellos que no los habían recibido bien desde el principio también empezasen a pensar en términos de resistencia nacional. En Europa, el nacionalismo recibió un fuerte estímulo en la era napoleónica, aunque los gobiernos recelaban del mismo y se sentían incómodos cuando lo utilizaban. Los alemanes empezaron a considerarse más como westfalianos y bávaros, y los italianos empezaron a verse más como romanos o milaneses porque discernían un interés común contra Francia. En España y Rusia, la identificación de una resistencia patriótica con la resistencia a la revolución fue prácticamente completa.

Al final, pese a que tanto la dinastía que Napoleón deseaba fundar como el imperio que creó resultaron ser efímeros, su labor fue de una gran importancia. Liberó reservas de energía en otros países, tal como la revolución las había liberado en Francia, y a partir de entonces ya no fue posible volver a controlarlas. Confirió al legado de la revolución su máximo efecto, y este fue su mayor logro, tanto si era deseado como si no.

Su abdicación incondicional en 1814 no fue, sin embargo, el final de este episodio. Justo un año después, el emperador volvió a Francia desde Elba, donde había vivido en un exilio retribuido, y el restaurado régimen borbónico se desmoronó con suma facilidad. No obstante, los aliados decidieron derrocarlo en parte por lo mucho que en el pasado les había aterrorizado. El intento de Napoleón de anticiparse a la suma de fuerzas arrolladoras enviadas contra él encontró su fin en Waterloo, el 18 de junio de 1815, cuando la amenaza del resurgimiento del imperio francés fue destruida por los ejércitos anglobelga y prusiano. Esta vez, los vencedores lo enviaron a Santa Elena, a miles de millas de distancia, en el Atlántico Sur, donde murió en 1821. El sobresalto que les había provocado les dio fuerza y determinación para sellar una paz que evitaría el peligro de que se repitiese la guerra casi continua que, durante un cuarto de siglo, Europa había sufrido a raíz de la revolución. De este modo, Napoleón siguió modelando el mapa de Europa, no solo con los cambios que había realizado en ella, sino también por el temor que Francia había inspirado bajo su liderazgo.