En 1776, en América comenzó la primera de una serie de rebeliones coloniales, las cuales iban a tardar varias décadas en resolverse. Además de marcar una época en la historia del continente americano, estos levantamientos proporcionan una útil perspectiva desde la que estudiar globalmente la primera fase de la hegemonía europea. También en otras partes del mundo se impuso un cierto cambio de ritmo debido a factores como la eliminación de la fuerte competencia francesa para los británicos en la India y la apertura de Australasia, el último continente descubierto y habitable, a la colonización. A finales del siglo XVIII, existe la sensación de que se cierra una era y se inicia otra. Es un buen momento para valorar la diferencia que supusieron los tres siglos anteriores en la historia del planeta.

Durante estos siglos, la conquista y la ocupación absolutas fueron la principal forma de hegemonía europea. Proporcionaron una riqueza que Europa podía usar para incrementar aún más su relativa superioridad respecto a otras civilizaciones y crearon estructuras políticas que difundieron otras formas de influencia europea. Fueron obra de unos pocos estados europeos, que eran las primeras potencias mundiales por el alcance geográfico de sus intereses, aunque no lo fueran por su fuerza: los países atlánticos, a los que la era de los descubrimientos había dado oportunidades y destinos históricos distintos a los de otros estados europeos.

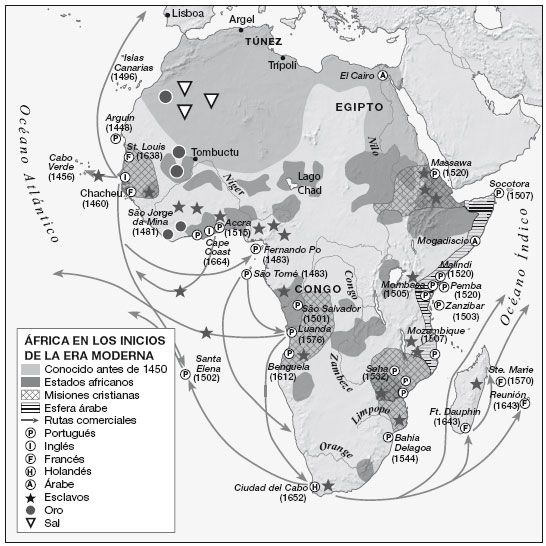

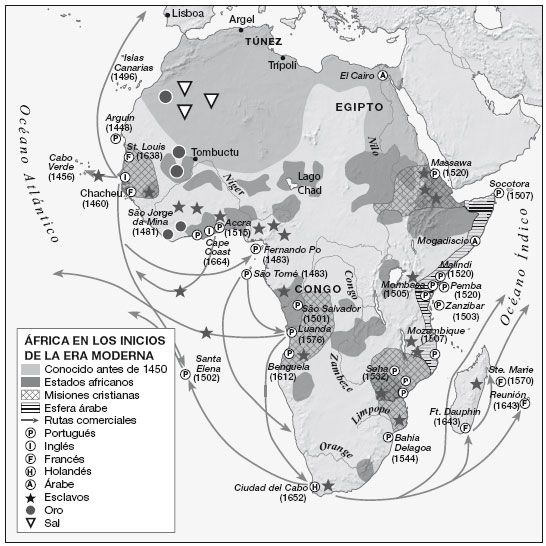

Los primeros que aprovecharon estas oportunidades fueron España y Portugal, las dos únicas grandes potencias coloniales del siglo XVI. En 1763, hacía ya tiempo que habían dejado atrás su cenit, cuando se firmó la Paz de París, que puso fin a la guerra de los Siete Años. Dicho tratado fue un indicio fiel de que un nuevo orden mundial ya había reemplazado al dominado por España y Portugal. Reflejó el ascenso de Gran Bretaña en la rivalidad con Francia en ultramar, lo cual fue una preocupación para la segunda durante casi tres cuartos de siglo. El duelo no había terminado, y los franceses todavía podían tener esperanzas de que recuperarían el terreno perdido. Pese a ello, Gran Bretaña era la gran potencia imperial del futuro. Estos dos países habían eclipsado a los holandeses, cuyo imperio fue levantado, como el suyo, en el siglo XVII, en la era del declive del poder portugués y español. No obstante, España, Portugal y las Provincias Unidas aún conservaban importantes territorios coloniales y habían dejado huellas duraderas en el mapa mundial.

En el siglo XVIII, estos países se habían diferenciado por su historia oceánica tanto de los estados sin salida al mar de Europa central como de los del Mediterráneo, tan importantes en siglos anteriores. Sus especiales intereses coloniales y en el comercio ultramarino habían dado a sus diplomáticos nuevas causas y lugares por los que competir. La mayoría de los demás estados habían tardado más en reconocer lo importantes que podían ser las cuestiones de fuera de Europa, lo cual también había sucedido en ocasiones a algunos de estos cinco países. España había guerreado denodadamente (primero por los Habsburgo en Italia, después contra los otomanos y, por último, por la supremacía europea en la guerra de los Treinta Años), hasta el punto de derrochar los tesoros de las Indias en esta empresa. En su largo duelo con los británicos, los franceses siempre tuvieron más tendencia que sus rivales a desviar sus recursos hacia fines continentales. De hecho, al principio apenas se podía imaginar que las cuestiones extraeuropeas pudieran estar intrínsecamente asociadas a los intereses europeos en materia de diplomacia. Una vez que los españoles y los portugueses demarcaron sus intereses para su propia satisfacción, los demás países europeos no tuvieron de qué preocuparse. El destino de un asentamiento de hugonotes franceses en Florida, o bien el no prestar atención a la vaga reclamación de los españoles que estaba implícita en los viajes por el río Roanoke, apenas ocuparon lugar en los pensamientos de los diplomáticos europeos, y aún menos influyó en sus negociaciones. Esta situación empezó a cambiar cuando los piratas y aventureros ingleses consentidos por Isabel I empezaron a causar daños reales a las flotas y colonias españolas. A ellos pronto se unieron los holandeses, y a partir de aquel momento se hizo evidente uno de los grandes temas de la diplomacia del siglo siguiente. Tal como lo formuló un ministro francés durante el reinado de Luis XIV, «el comercio es la causa de combates perpetuos, en la guerra y en la paz, entre las naciones de Europa». Las cosas habían cambiado mucho en doscientos años.

Por supuesto, a los gobernantes siempre les habían interesado la riqueza y las oportunidades de incrementarla. Durante mucho tiempo, Venecia había defendido su comercio por medios diplomáticos, y los ingleses a menudo habían salvaguardado sus exportaciones de tejidos a Flandes mediante tratados. En general, se consideraba que solo había unos beneficios determinados que repartir y que, por lo tanto, cuando un país ganaba algo, era a expensas de otros. Pero pasó mucho tiempo antes de que la diplomacia tuviese que tomar en consideración la búsqueda de riquezas fuera de Europa. Incluso hubo un intento de segregar estos temas; en 1559, los franceses y los españoles acordaron que aquello que sus capitanes se hiciesen unos a otros «más allá de la línea» (lo cual significaba en esa época al oeste de las Azores y al sur del trópico de Cáncer), no debería tomarse como un motivo de hostilidad entre estos dos estados de Europa.

El paso a una nueva serie de premisas diplomáticas, si se puede definir de este modo, comenzó con conflictos por el comercio con el imperio español. El pensamiento de la época daba por sentado que, en las relaciones coloniales, los intereses de la potencia metropolitana siempre eran preeminentes. En la medida en que estos intereses eran económicos, se suponía que las colonias debían producir —ya fuese explotando sus recursos minerales y naturales, o por su balanza comercial con la madre patria— un beneficio neto para esta última y que, si era posible, debían ser autosuficientes, mientras sus bases comerciales le daban el dominio de ciertas zonas de tráfico internacional. Hacia 1600, ya era evidente que la reclamación de derechos sería zanjada por el poder marítimo, y desde la derrota de la Armada Invencible, el poder marítimo español había dejado de suscitar el respeto que antes imponía. Básicamente, Felipe II estaba atrapado en un dilema: la dispersión de sus esfuerzos e intereses entre Europa —donde la lucha contra los Valois e Isabel I de Inglaterra, la rebelión de los holandeses y la Contrarreforma reclamaban recursos— y las Indias, donde la seguridad podía depender solo del poder marítimo y de la satisfacción eficaz de las necesidades de los colonizadores. La opción era intentar conservar el imperio, pero usarlo para sufragar las políticas europeas. Ello suponía infravalorar las dificultades de controlar unas posesiones tan ingentes mediante la burocracia y las comunicaciones del siglo XVI. Sin embargo, un enorme y complicado sistema de navegación regular en convoy, la concentración del comercio colonial en unos pocos puertos autorizados y la protección de las escuadras por una guardia costera fueron los sistemas con que los españoles intentaron conservar la riqueza de las Indias para sí mismos.

Los holandeses fueron los primeros en mostrar claramente que estaban preparados para luchar por una parte de este botín, de modo que, antes que nada, obligaron a los diplomáticos a desviar su atención y su habilidad hacia el control de problemas del exterior de Europa. Para los holandeses, el predominio en el comercio excedía otras consideraciones. Lo que harían por conseguirlo quedó claro desde principios del siglo XVII en las Indias Occidentales, el Caribe y Brasil, donde emplearon grandes flotas contra la defensa hispano-portuguesa del principal productor de azúcar del mundo. Esto causó su único fracaso grave, ya que en 1654 los portugueses lograron desalojar a las guarniciones holandesas y recuperar el control, sin volver a ser desafiados.

Esta búsqueda de riquezas comerciales abrió una brecha en los deseos de la mayoría de los protestantes de los gobiernos ingleses del siglo XVII. En el siglo anterior, Inglaterra había sido un aliado de los rebeldes holandeses, y a Cromwell nada le hubiese gustado más que el liderazgo de una alianza protestante contra la España católica. Pero, en lugar de esto, se encontró luchando en las tres guerras angloholandesas. La primera (1652-1654) fue esencialmente una guerra comercial. Lo que estaba en juego era la decisión inglesa de imponer que las importaciones hacia Inglaterra fuesen transportadas en barcos ingleses o en barcos del país que producía los artículos. Era un intento deliberado de fomentar el transporte marítimo inglés y de situarlo en condiciones de estar a la altura de los holandeses.

Ello fue un golpe al corazón de la prosperidad holandesa; atacó su actividad transportista en Europa y, en particular, el transporte de productos bálticos. La Commonwealth tenía una buena marina y venció. La segunda guerra tuvo lugar en 1665, cuando los ingleses provocaron de nuevo a los holandeses al apoderarse de Nueva Amsterdam. En esta guerra, los holandeses tuvieron a los franceses y a los daneses como aliados, y también contaron con lo mejor de ellos en el mar. Al firmarse la paz pudieron conseguir una reducción de las restricciones inglesas a las importaciones, aunque devolvieron Nueva Amsterdam a los ingleses a cambio de un islote de Barbados en Surinam. Esto se decidió en el Tratado de Breda (1667), el primer acuerdo de paz europeo unilateral que hablaba tanto de la regulación de las cuestiones extraeuropeas como de las europeas. En virtud del mismo, Francia cedió las islas de las Indias Occidentales a Inglaterra y recibió a cambio el reconocimiento de su posesión del territorio de Acadia, desierto y poco atractivo, pero estratégicamente importante. Los ingleses habían hecho lo correcto; las nuevas incorporaciones caribeñas siguieron bajo la Commonwealth, siguiendo una tradición establecida cuando Jamaica fue capturada a España. Era la primera vez que Inglaterra adquiría territorios transoceánicos por conquista.

Las políticas de Cromwell se han considerado un giro decisivo hacia una política deliberadamente imperial. Pero puede que se atribuya un mérito excesivo a su visión. El regreso de los Estuardo conservó intacto gran parte del «sistema de navegación» para la protección de los transportes y del comercio colonial, además de mantener Jamaica y continuar reconociendo la nueva importancia de las Indias Occidentales. Carlos II concedió una cédula real a una nueva compañía, a la que se dio el nombre de la bahía de Hudson, para competir con el comercio de pieles que Francia llevaba a cabo en el norte y el oeste. Él y su sucesor, el en ciertos sentidos incompetente Jacobo II, por lo menos mantuvieron (pese a algunos reveses) la fuerza naval inglesa para que Guillermo de Orange pudiese disponer de ella en sus guerras con Luis XIV.

Resultaría tedioso enumerar con detalle los cambios del siglo siguiente, durante el cual el nuevo énfasis imperial, primero de la diplomacia inglesa y después de la británica, alcanzó la madurez. Una breve tercera guerra angloholandesa (que prácticamente no tuvo consecuencias importantes) en realidad no pertenece a esta época, que está dominada por la dilatada rivalidad entre Inglaterra y Francia. La guerra de la Liga Augsburgo (o la guerra del Rey Guillermo, tal como la denominan en América) supuso fuertes luchas coloniales, pero no dio lugar a grandes cambios. La guerra de Sucesión española fue muy distinta. Fue una conflagración mundial, la primera de la era moderna, y estaban en juego el destino del imperio español y también el poder de Francia. A su fin, los británicos no solo arrebataron Acadia (a partir de entonces, Nueva Escocia) y otras posesiones en el hemisferio occidental a los franceses, sino también el derecho a proporcionar esclavos a las colonias españolas y a enviar un barco al año con mercancías para comerciar con ellos.

A partir de ese momento, para la política exterior británica las cuestiones de ultramar constituyeron un aspecto de mucha más envergadura. Las consideraciones europeas importaban menos, pese al cambio de dinastía en 1714, cuando el elector de Hannover pasó a ser el primer rey de la casa Hannover en Gran Bretaña. Aunque hubo momentos delicados, la política británica siguió siendo muy coherente, inclinándose siempre hacia los objetivos de favorecer, sostener y ampliar el comercio nacional. A menudo, la mejor manera de lograrlo era procurando mantener una paz general, unas veces mediante la presión diplomática (como cuando convencieron a los Habsburgo de que retiraran un plan para que una empresa de Ostende comerciase con Asia) y otras luchando para conservar privilegios o ventajas estratégicas.

La importancia de la guerra se percibió cada vez más claramente. La primera vez que dos potencias europeas fueron a la guerra por una cuestión puramente no europea fue en 1739, cuando el gobierno británico inició hostilidades con España básicamente por el derecho de España a inspeccionar en el Caribe los navíos ingleses, o, tal como podrían haberlo expresado los españoles, por las gestiones que realizaban para proteger su imperio frente a los abusos de los privilegios para el comercio otorgados en 1713. El conflicto se recordó como la «guerra de la Oreja de Jenkins» (el órgano conservado en escabeche que su propietario mostró ante la Cámara de los Comunes, cuyo agudo patriotismo se enardeció y se sintió ultrajado al tener noticia de la supuesta mutilación causada por un guardacostas español). El conflicto pronto se mezcló con la guerra de Sucesión austríaca, con lo cual se convirtió en una lucha anglofrancesa. La paz de 1748 no supuso un cambio sustancial para las posiciones territoriales respectivas de los dos rivales, pero tampoco puso fin a las luchas en América del Norte, donde los franceses parecían estar a punto de aislar para siempre las colonias británicas del oeste americano con una línea de fuertes. El gobierno británico envió por primera vez contingentes regulares a América a fin de enfrentarse a este peligro, pero sin resultados; no fue hasta la guerra de los Siete Años cuando un ministro británico comprendió que la posibilidad de una solución final a este largo duelo existía gracias al compromiso de Francia con su aliada Austria en Europa. Una vez que los recursos británicos se distribuyeron en consecuencia, las victorias arrolladoras en América del Norte y la India dieron paso a otras en el Caribe, algunas a expensas de España. Las fuerzas británicas incluso se apoderaron de las Filipinas. Fue una guerra mundial.

En realidad, la paz de 1763 no dejó a Francia y España tan mutiladas como muchos ingleses hubiesen deseado, pero prácticamente eliminó a Francia de la competición en América del Norte y en la India. Cuando fue una cuestión de conservar o bien Canadá o bien Guadalupe, una isla productora de azúcar, una consideración a favor de quedarse con Canadá fue que los plantadores caribeños, que ya estaban bajo bandera británica, temían una competencia fruto de una producción mayor de azúcar dentro del imperio. El resultado fue un nuevo e inmenso imperio británico. En 1763, toda la mitad este de América del Norte y la costa del Golfo, hasta la desembocadura del Mississippi, eran británicas. La eliminación del Canadá francés había anulado la amenaza —o, desde el punto de vista francés, la esperanza— de un imperio galo en el valle del Mississippi, que abarcase desde el río San Lorenzo hasta Nueva Orleans, ciudad fundada por los grandes exploradores franceses del siglo XVII. Frente a la costa del continente, las Bahamas eran el enlace septentrional de una cadena de islas que iba desde las Pequeñas Antillas hasta Tobago, y todas ellas encerraban el mar Caribe. En su interior, Jamaica, Honduras y la costa de Belice eran británicas. En la paz de 1713, los británicos habían conseguido un derecho limitado a comerciar con esclavos con el imperio español, atribución que pronto llevaron mucho más allá de los límites fijados. En África había solo unos pocos emplazamientos británicos en Costa del Oro, pero eran la base de un ingente comercio de esclavos africanos. En Asia, el gobierno directo de Bengala estaba a punto de ofrecer un punto de partida a la fase territorial de la expansión británica en la India.

La supremacía imperial británica se basaba en su dominio en el mar. Sus orígenes más remotos podían encontrarse en los barcos construidos por Enrique VIII, que eran unos de los mayores navíos de guerra de la época (el Harry Grâce à Dieu llevaba 186 cañones), pero este inicio tan temprano no tuvo continuidad bajo el reinado de Isabel I. Sus capitanes, que contaban con escasa financiación de la corona y de inversores comerciales, crearon una tradición bélica y también unos barcos mejores con los beneficios de las operaciones contra España. Nuevamente, con los primeros reyes Estuardo declinaron el interés y los esfuerzos. La administración real no podía permitirse construir barcos (de hecho, pagar los nuevos fue una de las causas de los impuestos reales que enfurecieron al Parlamento). Irónicamente, fue bajo la Commonwealth cuando surgió un interés verdadero y sostenido por el poder naval que constituyó la base de la Marina Real del futuro. Para entonces, ya se había comprendido claramente la asociación entre la superioridad holandesa en la marina mercante y su poder naval, y el resultado fue el Acta de Navegación, que provocó la primera guerra angloholandesa. Una fuerte marina mercante ofreció la cantera de marineros para los barcos de guerra y el flujo comercial cuya tributación en las aduanas iba a financiar el mantenimiento de los barcos de guerra especializados. Pero una marina mercante fuerte solo se podía construir transportando las mercancías de otros países; de ahí la importancia de competir, si era necesario con armas de fuego, y de irrumpir en zonas reservadas, como el comercio de España con América.

Entre los siglos XV y XIX, las máquinas que se desarrollaron para luchar en esta competición experimentaron una constante mejora y especialización, pero no unos cambios revolucionarios. Una vez que se hubo adoptado el aparejo cuadrado y que se hubieron instalado los cañones en los costados de los barcos, la forma esencial de estos ya estaba determinada, si bien el diseño individual podía marcar diferencias en cuanto a dar superioridad en navegación; Francia normalmente construyó barcos mejores que Gran Bretaña durante el duelo entre los dos países en el siglo XVIII. Dos siglos antes, y por influencia inglesa, los barcos ganaron longitud en proporción a su manga. La altura relativa del castillo de popa y de la popa sobre el puente se redujo durante este período. Las armas de bronce alcanzaron un alto nivel de desarrollo ya a principios del siglo XVII; a partir de entonces, las armas evolucionaron con mejoras del diseño y de la precisión y potencia del proyectil. Hubo dos innovaciones significativas en el siglo XVIII: la carronada, un cañón de hierro de corto alcance pero de gran calibre y balas pesadas que incrementaba enormemente la potencia de los barcos, incluso de los pequeños, y un mecanismo de disparo que incorporaba una llave de pedernal, la cual posibilitaba un control más preciso de las armas.

La especialización de la función y del diseño entre navíos de guerra y barcos mercantes ya estaba aceptada a mediados del siglo XVII, aunque la línea divisoria aún era algo difusa debido a la existencia de barcos más antiguos y por la práctica de la piratería. Era una manera de conseguir poder naval de manera barata. En tiempos de guerra, los gobiernos autorizaban a los capitanes privados o a sus tripulaciones a apropiarse de una parte de la carga del enemigo, logrando así un beneficio con las presas que capturaban. Era una forma de piratería regulada, y los corsarios ingleses, holandeses y franceses operaron en distintas épocas y con gran éxito contra los comerciantes de los demás países. La primera gran guerra por la piratería fue la que entablaron los franceses bajo el reinado del rey Guillermo, sin conseguir los resultados deseados, contra los ingleses y holandeses.

Otras innovaciones del siglo XVII fueron de carácter táctico y administrativo. Se formalizó la señalización, y la Marina Real inglesa elaboró las primeras Instrucciones para el combate. Adquirió importancia el reclutamiento; en Inglaterra apareció la obligatoriedad (los franceses impusieron el servicio militar obligatorio en las provincias marítimas). De esta manera se formaba la tripulación de las grandes flotas, y se hizo evidente que, en igualdad de condiciones, y teniendo en cuenta los daños limitados que se podían causar, incluso con armas pesadas, al final el número de efectivos solía ser decisivo.

Desde el período inicial de desarrollo en el siglo XVII, surgió una supremacía naval que iba a durar más de dos siglos y a sustentar una pax britannica de ámbito mundial. La competencia de los holandeses decayó cuando la república se desplomó bajo el peso de la defensa de su independencia en tierra contra los franceses. El rival marítimo importante de los ingleses era Francia, y en esto puede verse que, a finales del reinado del rey Guillermo, se había rebasado un punto decisivo. Para entonces, los franceses ya habían solucionado el dilema de ser grandes en tierra o en el mar, inclinándose por la primera opción. A partir de ese momento, la promesa de una supremacía naval francesa no iba a resurgir, pese a que los constructores y capitanes franceses aún iban a lograr victorias con su habilidad y coraje. Los ingleses no tenían tantas distracciones respecto a su poder oceánico; solo debían conservar sus aliados continentales, con lo que no necesitaban mantener grandes ejércitos. Pero en ello influyó algo más que una simple concentración de recursos. La estrategia marítima británica también evolucionó de una manera muy distinta a la de otras potencias navales. Aquí, la pérdida de interés por la marina en la Francia de Luis XIV fue relevante, ya que se produjo después de que los ingleses infligieran una estrepitosa derrota en una rápida acción en 1692, la cual desacreditó a los almirantes franceses. Fue la primera de numerosas victorias que revelaron una comprensión de la realidad estratégica de que el poder naval era en última instancia una cuestión de dominar la superficie del mar de manera que los barcos aliados pudiesen moverse con seguridad por ella y que los barcos enemigos no pudiesen hacerlo. La clave para este objetivo deseable era la neutralización de la flota del enemigo. Mientras esta estuviese en el mar, habría peligro. Así pues, la derrota inicial de la flota del enemigo en la batalla se convirtió en el objetivo supremo de los comandantes de la marina británica durante todo un siglo, a lo largo del cual la Marina Real desplegó un dominio casi ininterrumpido de los mares y una formidable tradición ofensiva.

La estrategia naval alimentó las iniciativas imperiales tanto indirecta como directamente, porque hizo cada vez más necesaria la adquisición de bases desde las cuales las escuadras pudiesen operar. Ello fue particularmente importante para la construcción del imperio británico. A finales del siglo XVIII, este imperio también iba a sufrir la pérdida de gran parte de su territorio colonizado, y ello pondría aún más de relieve el hecho de que, fuera del Nuevo Mundo, y todavía en 1800, la hegemonía de Europa era una cuestión de asentamientos comerciales, plantaciones y bases isleñas, y del control del transporte por mar, y no de una ocupación de grandes territorios.

En menos de tres siglos con esta forma de imperialismo, aunque limitada, se revolucionó la economía mundial. Antes de 1500, había cientos de economías más o menos independientes y autosuficientes, algunas de ellas unidas por el comercio. América y África eran casi desconocidas para Europa, y Australasia lo era por completo; la comunicación dentro de estos territorios era escasa en proporción a su enorme extensión, y había un reducido flujo de productos comerciales desde Asia hasta Europa. En torno a 1800, había aparecido una red mundial de intercambios. Incluso Japón formaba parte de ella, y el África central, aunque seguía siendo misteriosa y desconocida, intervenía en ella por medio del esclavismo y de los árabes. Los dos primeros antecedentes, ambos sorprendentes, fueron el desvío del comercio de Asia con Europa hacia rutas marítimas dominadas por los portugueses y el flujo de oro y plata desde América hacia Europa. Sin estas corrientes, sobre todo la de plata, seguramente no habría podido existir un comercio con Asia, puesto que allí no se valoraba prácticamente nada de lo que se producía en Europa. Quizá en esto radicó la mayor importancia del oro y la plata de las Américas, cuyo flujo alcanzó su punto álgido a finales del siglo XVI y en las primeras décadas del XVIII.

Aunque la nueva abundancia de metales preciosos fue el primer efecto económico y el más evidente de la nueva interacción de Europa con Asia y América, fue menos importante que el incremento general del comercio, del cual formaban parte los esclavos procedentes de África que se enviaban al Caribe y a Brasil. Los barcos esclavistas normalmente hacían el viaje de regreso desde las Américas cargados con los productos coloniales, que se fueron convirtiendo en artículos de primera necesidad en Europa. En el Viejo Continente, primero Amsterdam y después Londres superaron a Amberes como puertos comerciales, en gran medida debido al enorme crecimiento del comercio de reexportación de artículos coloniales que eran transportados por barcos holandeses e ingleses. En torno a estos flujos comerciales centrales proliferaron numerosas ramas que, a su vez, dieron lugar a especializaciones y a otras ramificaciones. La construcción de barcos, los textiles y, más tarde, servicios financieros como los seguros, prosperaron a la vez, compartiendo las consecuencias de una enorme expansión en el volumen del transporte. En la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio oriental constituía una cuarta parte del volumen total del comercio exterior holandés, y, durante ese siglo, se triplicó el número de barcos enviados desde Londres por la Compañía de las Indias Orientales. Además, estos barcos fueron mejorados en diseño, transportaban cargas mayores y eran tripulados por menos hombres que los de épocas anteriores.

Las consecuencias materiales de la nueva vinculación de Europa con el mundo son mucho más fáciles de medir que las consecuencias de otra índole. La dieta europea seguía siendo una de las más variadas del planeta, y ello ya era así a comienzos de la era moderna. Tan solo la llegada de tabaco, café, té y azúcar provocó un cambio en los gustos, las costumbres y la administración doméstica. La patata iba a cambiar las vidas de muchos países al dar sustento a poblaciones más numerosas que las anteriores. Y la farmacopea europea fue ampliada con numerosos medicamentos, procedentes sobre todo de Asia.

Más allá de los efectos materiales, es difícil avanzar. La interacción de los nuevos conocimientos sobre el mundo con la mentalidad europea es particularmente difícil de concretar. La mentalidad cambiaba, tal como lo atestigua el gran incremento del número de libros sobre los descubrimientos y los viajes hacia Oriente y hacia Occidente ya en el siglo XVI. Se puede afirmar que los estudios orientales se fundaron como una ciencia en el siglo XVII, si bien los europeos no empezaron a mostrar el impacto del conocimiento de la antropología de otros pueblos hasta finales de dicho siglo. Estos progresos se vieron intensificados en el despliegue de sus efectos por el hecho de que tuvieron lugar en una época en que existía la imprenta, y ello hace que la novedad del interés por el mundo de fuera de Europa resulte difícil de evaluar. Sin embargo, hacia principios del siglo XVIII había indicios de un importante impacto intelectual a un nivel profundo. Las descripciones idílicas de salvajes que vivían una vida moral sin la ayuda del cristianismo, hicieron reflexionar. El filósofo inglés John Locke utilizó pruebas de otros continentes para demostrar que los humanos no compartían ninguna idea innata revelada por Dios. En particular, una imagen idealizada y sentimentalizada de China ofrecía ejemplos para especular sobre la relatividad de las instituciones sociales, mientras que la penetración de la literatura china (impulsada notablemente por los estudios de los jesuitas) revelaba una cronología cuya extensión dejaba en nada los cálculos tradicionales de la fecha del diluvio descrito en la Biblia como el segundo inicio de la humanidad.

A medida que sus productos fueron más accesibles, China también hizo que, en el siglo XVIII, en Europa se pusiesen de moda los estilos orientales en los muebles, la porcelana y la vestimenta. Como influencia artística e intelectual, esta moda ha sido más evidente que la perspectiva más profunda aportada a la observación de la vida europea por el conocimiento de diferentes civilizaciones con distintos valores en todo el mundo. Pero así como las comparaciones pueden haber tenido aspectos inquietantes, al revelar que tal vez Europa tenía menos motivos de orgullo por su actitud hacia otras religiones que China, había otros, sugeridos por proezas como las de los conquistadores, que alimentaban la idea de los europeos de su superioridad.

El impacto de Europa en el mundo tampoco es más fácil de sintetizar en unas simples fórmulas que el del mundo en Europa, pero, por lo menos en algunas de sus manifestaciones, es más espectacularmente obvio. Es un hecho pésimo que casi en ningún lugar del mundo la mayoría de las personas de países no europeos se puede decir que se beneficiasen materialmente de la primera fase de la expansión europea; lejos de ello, muchos sufrieron terriblemente. Sin embargo, no fue siempre algo de lo que haya que acusar a los europeos, a menos que se desee culparles por estar allí. En una época sin conocimientos sobre las enfermedades infecciosas salvo los más elementales, el impacto devastador de la viruela o de otras enfermedades llevadas de Europa a América no se podía prever, pero fue desastroso. Se calcula que la población de México se redujo en tres cuartas partes en el siglo XVI, y que la de algunas islas caribeñas fue exterminada.

Por otra parte, hechos como la explotación implacable de aquellos que sobrevivieron, cuya mano de obra tenía un gran valor tras este desastre demográfico, son una cuestión muy distinta. Aquí se expresa el leitmotiv del sometimiento y de la dominación que aparece en casi cada ejemplo del impacto inicial de Europa en el resto del mundo. Distintos entornos coloniales y distintas tradiciones europeas presentan pequeñas gradaciones de opresión y explotación. No todas las sociedades coloniales se basaban en los mismos extremos de brutalidad y horror, pero todas están manchadas. La riqueza de las Provincias Unidas y su magnífica civilización del siglo XVII se alimentaban de unas raíces que, por lo menos en las islas de las especias y en Indonesia, crecían en un suelo ensangrentado. Mucho antes de que la expansión por América del Norte llegase al oeste de los Allegheny, las breves buenas relaciones de los primeros colonos ingleses de Virginia con los «pieles rojas» se habían agriado, y empezaron el exterminio y el desahucio. Aunque las poblaciones de la América española habían estado protegidas en cierta medida por el Estado de los peores abusos del sistema de las encomiendas, en su mayor parte quedaron reducidas a la esclavitud, mientras se emprendían determinadas acciones (por los más altos motivos) para destruir su cultura. En África meridional, el destino de los hotentotes, y en Australia el de los aborígenes, reiterarían la lección de que la cultura europea podía devastar a todos aquellos a quienes tocaba, excepto si contaban con la protección de civilizaciones antiguas y avanzadas, como las de la India o China. Incluso en estos grandes países se causarían grandes daños, y no podrían resistir a los europeos si estos decidían llevar fuerzas suficientes. Con todo, fueron las colonias creadas las que mostraron más claramente la pauta del dominio.

Durante un largo período, la prosperidad de muchas colonias dependió del comercio de esclavos africanos, cuya importancia económica ya se ha comentado. Desde el siglo XVIII, ha obsesionado a críticos que han visto en este comercio el ejemplo más brutal de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, ya fuese del blanco hacia el negro, del europeo hacia el no europeo o del capitalista hacia el trabajador. Ha dominado por completo la historiografía de la expansión de Europa y de la civilización de América, ya que fue un factor destacado en ambas. Debido a su trascendencia en la configuración de buena parte del Nuevo Mundo, ha desviado la atención —lo cual es mucho menos útil— de otras formas de esclavitud de otros tiempos, o incluso destinos diferentes de la esclavitud, como el exterminio, deliberado o no, que se impuso a otros pueblos.

Los mercados de las colonias del Nuevo Mundo dominaron la dirección del comercio de esclavos hasta su abolición, en el siglo XIX. Primero en las islas del Caribe, y más tarde en el continente americano, al norte y al sur, los traficantes de esclavos encontraron sus clientes más fiables. Los portugueses, que al principio habían dominado este comercio, pronto fueron apartados del Caribe por los holandeses, y más tarde por los «lobos de mar» de Isabel I. Pero los capitanes portugueses pasaron a llevar esclavos a Brasil a lo largo del siglo XVI. A comienzos del siglo siguiente, los holandeses fundaron su Compañía de las Indias Occidentales para asegurar un abastecimiento regular de esclavos a dicha zona, pero hacia 1700 su dominio les había sido arrebatado por traficantes franceses e ingleses que habían fundado puestos en la «costa de los esclavos» de África. Juntos, sus esfuerzos enviaron a entre nueve y diez millones de esclavos negros al hemisferio occidental, un 80 por ciento de ellos después de 1700. El siglo XVIII conoció la mayor prosperidad en este comercio. En aquella centuria se embarcaron unos seis millones de esclavos. Puertos europeos como Bristol y Nantes vivieron una nueva era de riqueza comercial gracias a la esclavitud. Se ocuparon nuevas tierras cuando la mano de obra negra hizo posible trabajarlas. La producción a mayor escala de nuevos cultivos supuso, a su vez, grandes cambios para la demanda, las manufacturas y los patrones de comercio europeos. Racialmente, también perviven los resultados.

Lo que ha desaparecido y nunca podrá medirse es la miseria humana que existió, no tan solo en la dureza física (un negro solo vivía unos pocos años en una plantación de las Indias Occidentales aunque sobreviviese a las horribles condiciones del viaje), sino también en las tragedias psicológicas y emocionales de esta enorme migración. Los historiadores aún debaten si la esclavitud «civilizó» a los negros de las Américas al ponerles en contacto, quisieran o no, con civilizaciones más avanzadas, o si les hizo retroceder a una dependencia casi infantil. La cuestión parece tan insoluble como incalculable es el grado de crueldad empleado. Por un lado, hay pruebas de los grilletes y del poste para azotar, y, por otro, la reflexión de que estos también eran habituales en la vida en Europa y que, a priori, el propio interés debía haber llevado a los plantadores a cuidar de sus inversiones. Sin embargo, las rebeliones eran frecuentes excepto en Brasil, hecho que también debe ser considerado. Seguramente, el debate no tendrá fin.

Aún resulta más difícil calcular los daños prácticamente no registrados en África, ya que las pruebas están aún más sujetas a conjeturas. La pérdida demográfica evidente (según apuntan algunos) pudo verse equilibrada por la introducción en África de nuevos productos alimenticios procedentes de América. Es posible que estas consecuencias de un contacto con Europa determinado por la búsqueda de esclavos, en realidad diesen lugar a un incremento de la población, pero tal hipótesis apenas puede ratificarse habida cuenta de los efectos tampoco mesurables de las enfermedades importadas.

Cabe destacar el hecho de que, durante mucho tiempo, el comercio de esclavos africanos no despertase recelos como los que habían mostrado algunos eclesiásticos españoles en defensa de los indios americanos, y los argumentos que algunos cristianos esgrimían ante cualquier restricción de este tráfico aún conservan cierta fascinación espantosa. Los sentimientos de responsabilidad y culpa no empezaron a ser compartidos ampliamente hasta el siglo XVIII, básicamente en Francia e Inglaterra. Una expresión de los mismos fue el uso por parte de los británicos de una posesión adquirida en 1787, Sierra Leona; fue adoptada por los filántropos como refugio para esclavos africanos liberados en Inglaterra. En el siglo siguiente, al existir una coyuntura política y económica favorable, la corriente de los sentimientos comunes educados por un pensamiento humanitario destruiría la trata de esclavos y, en el mundo europeo, la esclavitud. Pero aquí entraríamos en una temática diferente. En el despliegue del poder de Europa por el mundo, la esclavitud fue un destacado factor social y económico. También se convertiría en un factor mítico, que simbolizaría en su momento álgido el triunfo de la fuerza y de la codicia sobre la humanidad. Tristemente, también fue la única expresión excepcional de un dominio general por la fuerza de sociedades avanzadas sobre sociedades más débiles.

Algunos europeos lo reconocían y, pese a ello, opinaban que cualquier mal causado era superado por lo que ellos ofrecían al resto del mundo, sobre todo por difundir el cristianismo. Una bula del papa Pablo III, el pontífice que convocó el Concilio de Trento, proclamaba que «los indios verdaderamente son hombres y ... no solo son capaces de comprender la fe católica, sino que, según nuestras informaciones, tienen un deseo extremo de recibirla». Tal optimismo no era meramente una expresión del espíritu de la Contrarreforma, dado que el impulso misionero ya existía desde el inicio de las conquistas españolas y portuguesas. La labor misionera de los jesuitas comenzó en Goa en 1542, y desde allí se expandió por todo el océano Índico y el sudeste de Asia, llegando hasta Japón. Al igual que otras potencias católicas, los franceses también concedieron importancia a la obra misionera, incluso en zonas donde Francia no intervenía económica o políticamente. No obstante, en los siglos XVI y XVII se dio un nuevo impulso a las iniciativas misioneras, el cual puede considerarse un efecto reforzador de la Contrarreforma. Por lo menos formalmente, la cristiandad romana acogió a más conversos y mayores extensiones territoriales en el siglo XVI que en cualquier época anterior. Es más difícil evaluar lo que esto significó realmente, pero la escasa protección que los nativos americanos recibieron la proporcionó la Iglesia católica, cuyos teólogos mantenían viva —aunque débilmente en ciertas épocas— la única noción de confianza hacia los pueblos subyugados que existió en la teoría imperial primigenia.

El protestantismo se quedó muy atrás en cuanto a su preocupación por los nativos de las colonias, y también en la labor misionera. Los holandeses apenas hicieron nada, y los colonos angloamericanos no solo no convirtieron, sino que incluso esclavizaron a algunos de sus vecinos nativos (los cuáqueros de Pensilvania fueron una loable excepción). Los orígenes de los grandes movimientos misioneros anglosajones de ultramar no se detectan hasta finales del siglo XVII. Además, incluso en la aportación del Evangelio al mundo, cuando se produjo, hubo una trágica ambigüedad. También fue una exportación europea con un enorme potencial corrosivo, que desafiaba y socavaba las estructuras e ideas tradicionales, amenazando la autoridad social y jurídica, y las instituciones morales, la familia y las pautas del matrimonio. Los misioneros, a menudo sin quererlo, se convirtieron en instrumentos del proceso de dominio y subyugación paralelo a la historia de las relaciones de Europa con el resto del mundo.

Tal vez no hubo nada que los europeos llevasen con ellos que al final no se convirtiese en una amenaza, o por lo menos en un arma de doble filo. Las plantas comestibles que los portugueses llevaron de América a África en el siglo XVI —la mandioca, el boniato o el maíz— tal vez mejoraron la dieta africana, pero (se ha afirmado) pudieron provocar un crecimiento de la población que desembocó en una alteración social y en trastornos. Por otra parte, las plantas llevadas a las Américas fundaron nuevas industrias que originaron una demanda de esclavos; el café y el azúcar fueron artículos de este tipo. Más al norte, los colonos británicos que cultivaban trigo no necesitaban esclavos, pero intensificaron la demanda de tierras e incrementaron la presión que empujaba a los colonos a las tierras de caza ancestrales de los indios, los cuales fueron apartados cruelmente de su camino.

Las vidas de generaciones futuras —cuando se empezaron a hacer estos trasplantes— iban a ser modeladas por estos, y en este punto es útil adoptar una perspectiva más amplia en lugar de limitarnos a 1800. Con el paso del tiempo, el trigo iba a convertir el hemisferio occidental en el granero de las ciudades de Europa; en el siglo XX, incluso Rusia y algunos países de Asia recurrían a él. En el siglo XVI, los españoles ya habían implantado una industria vinícola floreciente en Madeira y en América. Cuando los plátanos hubieron llegado a Jamaica, el café a Java y el té a Ceilán, se habían sentado las bases para la política del futuro. Además, todos estos cambios se vieron complicados en el siglo XIX por variaciones en la demanda, ya que la industrialización aumentó la necesidad de viejos productos básicos, como el algodón (en 1760, Inglaterra importó más de 1.100 toneladas de algodón en rama, y en 1837 la cifra era de 163.000 toneladas), y en ocasiones creó otros; una consecuencia de ello fue que el caucho se trasplantó con éxito de América del Sur a la península malaya e Indochina, un cambio de una gran significación estratégica para el futuro.

El alcance de tales implicaciones para el futuro en los primeros siglos de hegemonía europea se pone claramente de relieve más adelante. En este punto, solo es importante señalar otra característica —repetida a menudo— de este modelo: su carácter casual, no planificado. Fue la amalgama de numerosas decisiones individuales, tomadas, comparativamente, por unos pocos hombres. Incluso sus más inocentes innovaciones podían tener unas consecuencias explosivas. Merece la pena subrayar que la importación de dos docenas de conejos, en 1859, es lo que provocó la devastación de gran parte de la Australia rural, causada por millones de ellos al cabo de unas décadas. De manera similar, pero a una escala menor, las Bermudas sufrieron una plaga de sapos ingleses.

No obstante, las importaciones conscientes de animales fueron aún más importantes (la primera respuesta a la plaga de los conejos en Australia fue mandar a buscar armiños y comadrejas inglesas; una respuesta mejor llegaría más adelante con la mixomatosis). Casi todas las especies de animales domesticados europeos se habían extendido a las Américas en 1800. Los más importantes eran el ganado vacuno y los caballos. Ambos iban a revolucionar la vida en las Grandes Llanuras indias. Más tarde, tras la llegada de los barcos refrigeradores, los europeos convirtieron América del Sur en un gran exportador de carne; Australasia también lo sería tras la introducción de la oveja, que los ingleses habían importado a su vez inicialmente de España. Y, por supuesto, los europeos también llevaron su dotación genética humana. Al igual que los británicos en América, durante mucho tiempo los holandeses no fomentaron la mezcla de razas. En cambio, en América Latina, Goa y la África portuguesa los efectos fueron profundos. También lo fueron en la América del Norte británica, pero de una manera distinta y negativa; allí, los matrimonios mixtos entre razas no fueron significativos, y la coincidencia casi exacta del color y del estatus jurídicamente servil dio como herencia para el futuro un enorme legado de problemas políticos, económicos, sociales y culturales.

La creación de amplias poblaciones coloniales modeló el mapa futuro, pero también supuso problemas de gobierno. Las colonias británicas casi siempre tuvieron alguna forma de institución representativa que reflejaba la tradición y la práctica parlamentarias, mientras que Francia, Portugal y España siguieron un sistema institucional estrictamente autoritario y monárquico. Ninguno de ellos preveía ningún tipo de independencia para sus colonias, ni la necesidad de salvaguardar sus intereses contra los de la madre patria, tanto si estos se consideraban fundamentales como complementarios. Al final, esto iba a causar problemas, y hacia 1763, por lo menos en las colonias británicas de América del Norte había indicios de que la situación podía ser por el estilo de las luchas inglesas del siglo XVII entre la corona y el Parlamento. Además, en sus luchas con otros países, incluso cuando sus gobiernos no estaban formalmente en guerra con ellos, los colonos siempre mostraron un agudo sentido de sus propios intereses. Cuando los holandeses y los ingleses se aliaron formalmente contra Francia, sus navegantes y comerciantes continuaron luchando entre ellos «más allá de la línea».

Sin embargo, los problemas del gobierno imperial del siglo XVIII fueron en gran medida una cuestión del hemisferio occidental. Allí es donde habían ido los colonos. En otras partes del mundo, en 1800, incluso en la India, el comercio aún se valoraba más que las posesiones, y muchas zonas importantes todavía tenían que sentir el pleno impacto de Europa. En una fecha tan tardía como 1789, la Compañía de las Indias Orientales británica enviaba solo veintiún barcos al año a Cantón; a los holandeses se les permitía enviar dos navíos al año a Japón. En esa época, Asia central solo era accesible por las largas rutas terrestres usadas en tiempos de Gengis Kan, y los rusos aún estaban lejos de ejercer una influencia efectiva en el hinterland. África estaba protegida por el clima y las enfermedades. Los descubrimientos y las exploraciones aún debían completar el mapa del continente antes de que la hegemonía europea fuese una realidad.

En el Pacífico y en los «mares del Sur», las cosas iban más rápido. El viaje de Dampier, un hombre de Somerset, en 1699, inició la integración de Australasia, un continente desconocido, dentro de la geografía conocida, pese a que esta integración duró todo un siglo. Al norte, la existencia del estrecho de Bering había sido confirmada en 1730. Los viajes de Bougainville y Cook, en las décadas de 1760 y 1770, añadieron Tahití, Samoa, la Australia oriental, Hawai y Nueva Zelanda al último Nuevo Mundo que quedaba por conocer. Cook incluso se adentró en el círculo polar antártico. En 1788, el primer cargamento de presidiarios, con 717 hombres, desembarcó en Nueva Gales del Sur. Los jueces británicos reclamaban un nuevo mundo penal para equilibrar la balanza del viejo, ya que las colonias americanas habían dejado de ser un destino al que enviar a los indeseables ingleses, y casualmente encontraron otro país nuevo. Y, lo que fue más importante, unos años después llegaron las primeras ovejas, con lo que se fundó la industria que debía asegurar el futuro del país. Junto con animales, aventureros y haraganes, también el Evangelio llegó al Pacífico Sur. En 1797 llegaban a Tahití los primeros misioneros. Con ellos, debe reconocerse por fin la difusión de la bendición de la civilización europea, por lo menos en forma embrionaria, a todos los rincones del mundo habitable.