A partir de 1500, hubo un sorprendente cambio en la historia del mundo, un cambio prácticamente sin precedentes. Nunca antes una cultura se había extendido por todo el planeta. Incluso en la prehistoria, parece que la corriente cultural tendía hacia la diferenciación. Pero esto había empezado a cambiar. Hacia finales del siglo XVIII, la esencia de lo que estaba sucediendo ya era evidente. Para entonces, los países europeos, entre ellos Rusia, ya se habían adjudicado más de la mitad de la superficie terrestre del mundo. En realidad, controlaban (o decían que controlaban) aproximadamente un tercio del mismo. Nunca antes, aquellos que compartían una civilización en particular habían conseguido adquirir para su propio uso un territorio tan extenso. Además, las consecuencias habían comenzado a ser patentes en unos cambios irreversibles. Los europeos ya habían trasplantado especies animales y vegetales para iniciar lo que sería la mayor remodelación de la ecología que ha tenido lugar. Hacia el hemisferio occidental enviaron poblaciones, las cuales, ya en 1800, constituyeron nuevos centros de civilización, dotados de instituciones europeas de gobierno, religión y enseñanza. Había surgido una nueva nación de las antiguas posesiones en América del Norte, mientras que, en el sur, España había destruido dos civilizaciones maduras para implantar la suya. En el este todo era muy distinto, pero igualmente impresionante. Una vez cruzado el cabo de Buena Esperanza (donde vivían unos 20.000 holandeses), un inglés que viajase en un buque de la East Indiaman en 1800 no desembarcaría en comunidades coloniales europeas como las de América a menos que se desviase de su rumbo hasta un lugar tan lejano como Australia, que justo entonces empezaba a recibir sus colonos. Pero en África oriental, Persia, la India e Indonesia hubiera encontrado europeos que iban hasta allí para comerciar y más tarde, a corto o largo plazo, pensaban volver a casa para disfrutar de los beneficios. Se podían encontrar incluso en Cantón o, en número menor, en el cerrado reino insular de Japón. Solo el interior de África, todavía protegido por las enfermedades y el clima, parecía impenetrable.

La notable transformación así iniciada (y que iría mucho más allá) fue casi enteramente un proceso en un solo sentido. Fueron los europeos los que salieron al mundo, no este el que fue hacia ellos. Pocos no europeos, aparte de los turcos, entraron en Europa a no ser como importaciones exóticas o como esclavos. Sin embargo, ni los árabes ni los chinos eran navegantes inexpertos. Habían realizado viajes oceánicos y conocían la brújula; por su parte, los pueblos de las islas del Pacífico habían hecho largas travesías por mar en sus misteriosas expediciones. No obstante, los barcos que rodearon el cabo de Hornos o la punta de África para alcanzar los puertos atlánticos, eran europeos y volvían a su puerto de origen, no eran asiáticos.

Ello constituyó una gran transformación de las relaciones mundiales, y fue obra de europeos. Estuvo sustentada por capa tras capa de exploración, iniciativa, superioridad técnica y patrocinio de los gobiernos. La tendencia ya parecía irreversible a finales del siglo XVIII y, en cierto sentido, así sería, aunque el gobierno europeo directo iba a disolverse más rápidamente de lo que se había construido. Ninguna civilización había prosperado tanto y tan rápidamente, sin trabas en su expansión, salvo las debidas a contratiempos temporales y ocasionales.

Una de las ventajas con que contaban los europeos fueron los poderosos motivos que tenían para triunfar. El principal impulso que hubo detrás de la era de las exploraciones fue el deseo de establecer contactos más fluidos y directos con el Lejano Oriente, el origen de los productos más deseados en Europa, en un momento en que esa zona no deseaba prácticamente nada de lo que Europa pudiese proporcionarle a cambio. Cuando Vasco de Gama mostró lo que había llevado para obsequiar a un rey, los habitantes de Calicut se rieron de él. No tenía nada que ofrecer comparable a lo que los comerciantes árabes ya habían llevado a la India desde otras zonas de Asia. En realidad, fue la legendaria superioridad de la civilización de Oriente lo que incitó a los europeos a intentar llegar allí de forma más regular y segura, no el viaje puntual de un Marco Polo. Casualmente, China, la India y Japón se encontraban en lo que podría ser un punto álgido cultural en los siglos XVI y XVII. El bloqueo por tierra de Europa del este por parte de los turcos los hizo aún más atractivos para los europeos de lo que lo habían sido antes. Se podían lograr enormes ganancias y estaba justificado invertir grandes esfuerzos.

La expectativa de una recompensa es una buena receta para una moral alta, pero también lo es la expectativa del éxito. Hacia 1500, ya se había hecho lo suficiente en el ámbito de la exploración y de las nuevas iniciativas para lanzarse a ellas con seguridad; intervenía un factor acumulativo: con cada viaje se obtenían conocimientos y la certeza de que se podía hacer más. A medida que pasaba el tiempo, también habría beneficios para financiar una expansión futura. Y también estaba la ventaja psicológica de la cristiandad. Poco tiempo después de la fundación de asentamientos, estos encontraron una vía de acción en las iniciativas misioneras, que siempre estuvieron presentes como un hecho cultural, asegurando a los europeos una superioridad respecto a los pueblos con los que empezaron a estar en contacto por primera vez. A lo largo de los cuatro siglos siguientes, ello tendría a menudo unos efectos desastrosos. Los europeos, seguros de que poseían la religión verdadera, estaban impacientes y menospreciaban los valores y los logros de los pueblos y las civilizaciones en los que irrumpían. El resultado fue siempre incómodo y a menudo brutal. También es cierto que el celo religioso podía desvanecerse fácilmente en unos motivos menos admisibles. Tal como el mayor historiador español de las conquistas de América lo expresó cuando describía por qué él y sus compañeros habían ido a las Indias: «Pensaban servir a Dios y a Su Majestad, llevar la luz a aquellos que se encontraban en las tinieblas y enriquecerse, como todos los hombres lo desean».

La avaricia pronto desembocó en abusos de poder, el dominio y la explotación por la fuerza. Al final, ello dio lugar a grandes crímenes, pese a que a menudo eran cometidos inconscientemente. A veces ello comportaba la destrucción de sociedades enteras, pero este fue solo el peor aspecto de una predisposición a dominar que estaba presente desde el comienzo de la iniciativa europea. Los primeros aventureros que llegaron a las costas de la India, pronto empezaron a abordar a comerciantes asiáticos, a torturar y masacrar a sus tripulaciones y pasajeros, saqueando sus cargamentos y prendiendo fuego a los barcos expoliados. Normalmente, al final los europeos podían obtener lo que deseaban gracias a su superioridad técnica, que exageraba el poder de su reducido número y que, durante unos siglos, decantó el equilibrio hacia las grandes aglomeraciones históricas de población.

El siguiente capitán portugués después de Vasco de Gama que fue a Oriente nos ofrece un símbolo elocuente de todo ello: bombardeó Calicut. Un poco más tarde, cuando en 1517 los portugueses llegaron a Cantón, dispararon una salva en señal de amistad y respeto, pero el ruido de sus armas horrorizó a los chinos (que al principio les llamaban folangki, una remota corrupción de francos). Estas armas eran mucho más poderosas que las que China había tenido nunca. Desde hacía mucho tiempo, en Asia había armas, y los chinos habían descubierto la pólvora siglos antes que Europa, pero la tecnología de la artillería no había avanzado. En el siglo XV, la artesanía y la metalurgia europeas habían dado grandes pasos, creando armas mejores que las de cualquier otro lugar del mundo. Llegarían unos progresos aún más profundos, de modo que la ventaja comparativa de los europeos iba a aumentar hasta nuestros días. Nuevamente, este progreso había tenido y tendría paralelos en otros campos, sobre todo debido a los avances en la construcción de barcos y en su manejo, que ya se han comentado. Al sumarse, estas ventajas dieron lugar a la notable arma con la que Europa se abrió al mundo, el barco de vela dotado de cañones. De nuevo, la evolución no había tocado techo ni mucho menos en 1517, pero los portugueses ya habían podido repeler las flotas organizadas por los turcos y expulsarlos del océano Índico. (Los turcos tuvieron más éxito en el mar Rojo, en cuyas aguas, más estrechas, la galera impulsada con remos, que se enfrentaba a sus enemigos para aferrarlos y abordarlos, conservaba su utilidad. Sin embargo, incluso allí los portugueses pudieron penetrar hasta el istmo de Suez.) Los juncos de guerra chinos no eran mucho mejores que la galera con remos. El abandono de los remos usados para la propulsión y la colocación en los costados de un gran número de armas multiplicaban enormemente el valor de la escasa mano de obra europea.

Esta ventaja era evidente para sus contemporáneos. Ya en 1481, el Papa prohibió la venta de armas a los africanos. En el siglo XVII, los holandeses se esforzaron por conservar los secretos de la fundición de armas y por evitar que llegasen a manos de los asiáticos. Pese a todo, pasaron a ellos. En el siglo XV ya había armeros turcos en la India, y antes de que llegasen a China, los portugueses habían proporcionado cañones a los persas y les enseñaban a producirlos para que hostigasen a los turcos. En el siglo XVII, sus conocimientos sobre la fabricación de cañones y sobre artillería eran uno de los alicientes que hicieron que los jesuitas gozasen del favor de las autoridades chinas.

No obstante, incluso cuando, como temían los holandeses, los conocimientos sobre la fabricación de cañones penetraron en las sociedades orientales, ello no contrarrestó la ventaja europea. La artillería china siguió siendo inferior, pese a la ayuda de los jesuitas. La disparidad tecnológica entre Europa y el mundo no era solamente cuestión de conocimientos. Una de las ventajas con que contaba Europa a principios de su era no fueron solo los nuevos conocimientos, sino una actitud hacia estos distinta a la de otras culturas. Había una voluntad de aplicarlos a los problemas prácticos, un instinto tecnológico para lo útil. Aquí está el origen de otra característica psicológica de los europeos: su creciente confianza en su capacidad para cambiar las cosas. Aquí radicaba, tal vez, la diferencia más fundamental de todas entre ellos y el resto del mundo. Europa estaba abierta al futuro y a sus posibilidades de una manera en que no lo estaban otras culturas. Sobre esta confianza descansaba una ventaja psicológica de la mayor importancia. Ya en 1500, algunos europeos habían visto el futuro, y funcionó.

África y Asia fueron los primeros objetivos contra los cuales se desplegaron las ventajas de los europeos. En estos continentes, los portugueses disfrutaron de la preeminencia durante más de un siglo. Ocuparon un lugar tan destacado y tuvieron tal éxito en abrir rutas hacia el este, que su rey adoptó el título (confirmado por el Papa) de «señor de las conquistas, la navegación y el comercio de la India, Etiopía, Arabia y Persia», que indica claramente tanto el alcance como la dirección hacia el este de la iniciativa portuguesa (si bien es algo engañosa en su referencia a Etiopía, con la cual los contactos de los portugueses fueron escasos). La penetración en África fue solo posible en una estrecha y azarosa franja. Los portugueses sugirieron que Dios había creado adrede una barrera en torno al interior de África con sus misteriosas y nocivas enfermedades (que iban a mantener alejados a los europeos hasta finales del siglo XIX). Incluso los asentamientos costeros de África occidental eran insalubres, y solo podían tolerarse por su importancia para el comercio de esclavos y para la infraestructura del comercio de largo alcance. Los asentamientos de África oriental no eran tan insalubres, pero, asimismo, tenían interés no como escalas para adentrarse en el interior, sino porque formaban parte de una red comercial creada por los árabes, a quienes los portugueses hostigaron deliberadamente a fin de hacer subir los precios de las especias que se enviaban por el mar Rojo y Oriente Próximo hacia los mercaderes venecianos del Mediterráneo oriental. Los sucesores de los portugueses no iban a penetrar en el interior de África, como ellos habían hecho, y la historia de este continente durante dos siglos más iba a moverse básicamente a su propio ritmo en las espesuras de sus selvas y las vastedades de sus sabanas, mientras que sus habitantes solo entrarían en contacto, corrosivo y ocasionalmente estimulante, con los europeos en los confines de su territorio. También es cierto, sin embargo, que el inicio de la era europea en Asia mostraba que ninguna de las potencias en cuestión estaba interesada en principio en el dominio o la colonización de grandes territorios. El período que llega hasta mediados del siglo XVIII estuvo marcado por la proliferación de puestos comerciales, concesiones en instalaciones portuarias, fuertes defensivos y bases en la costa, ya que estos, por sí mismos, aseguraban lo que el imperialismo inicial buscaba en Asia, un comercio seguro y rentable.

Los portugueses dominaron este comercio en el siglo XVI. Su poder armamentístico barrió todo lo que encontraron a su paso, y rápidamente construyeron una cadena de bases y puestos comerciales. Doce años después de que Vasco de Gama llegase a Calicut, los portugueses habían creado su principal asentamiento comercial en el océano Índico, Goa, a unos quinientos kilómetros más al norte, en la costa occidental india. Se convertiría en un centro misionero y también comercial; una vez implantado, el imperio portugués fomentó activamente la difusión de la fe, tarea en la que los franciscanos desempeñaron un papel importante. En 1513, los primeros barcos portugueses llegaron a las Molucas, las legendarias islas de las especias, y empezó la incorporación de Indonesia, del sudeste asiático y de islas tan lejanas como Timor en el horizonte de Europa. Cuatro años más tarde, los primeros barcos portugueses llegaron a China y abrieron el comercio directo europeo por mar con aquel imperio. Diez años después se les permitió usar Macao, y en 1557 obtuvieron un asentamiento permanente allí. Cuando Carlos V renunció en favor de ellos a los derechos que España reclamaba a raíz de la exploración de las Molucas, conservando solo las Filipinas en el Lejano Oriente y renunciando a todos los intereses en la zona del océano Índico, los portugueses quedaron en posesión de un monopolio del imperio oriental durante los cincuenta años siguientes.

Era un monopolio comercial, pero no solo para comerciar con Europa; había una tarea importante que hacer como transportistas entre países asiáticos. Las alfombras persas llegaron a la India, el clavo de las Molucas a China, el cobre y la plata de Japón entraban en China, las telas de la India en Siam, etc., y todo ello en barcos europeos. Los portugueses y sus sucesores encontraron en ello una rentable fuente de ingresos para compensar parte de los costes del equilibrio desfavorable para Europa en el comercio con Asia, cuyos habitantes deseaban pocas cosas de Europa, salvo la plata. Por mar, la única competencia sustancial era la de los árabes, que fueron controlados con eficiencia por escuadras portuguesas que operaban desde bases de África oriental, desde Socotora, en la boca del mar Rojo, donde se habían establecido en 1507, desde Ormuz, en la costa norte de la entrada al golfo Pérsico, y desde Goa. A partir de estos lugares, los portuguesas expandieron su comercio para actuar finalmente en el mar Rojo, llegando hasta Massawa y, por el norte, hasta el extremo del golfo Pérsico, donde establecieron una factoría en Basora. También obtuvieron privilegios en Birmania y Siam, y en la década de 1540 fueron los primeros europeos que desembarcaron en Japón. Esta red se sustentaba en una diplomacia de acuerdos con gobernantes locales y en la superioridad del poder armamentístico de los portugueses en el mar. Aunque hubieran pretendido hacerlo, no habrían podido extender su poder en tierra porque no tenían suficientes hombres, de modo que un imperio comercial no solo tenía sentido económico, sino que es todo cuanto podía crearse con los medios disponibles.

La supremacía de Portugal en el océano Índico ocultaba unas carencias fundamentales: una falta de mano de obra y una base financiera precaria. Duró solo hasta finales del siglo, cuando fue reemplazada por la de los holandeses, quienes llevaron la técnica y las instituciones del imperio comercial a su punto álgido. Los holandeses fueron los imperialistas del comercio por excelencia, si bien al final también se establecieron para crear cultivos en Indonesia. Su oportunidad se presentó cuando Portugal fue unida a España en 1580. Este cambio proporcionó un estímulo a los marineros holandeses, que por entonces estaban excluidos de un comercio de reexportación rentable con bienes orientales desde Lisboa hacia el norte de Europa, y que había estado principalmente en sus manos. El trasfondo de la guerra de los Ocho Años con España fue un aliciente más para que los holandeses decidiesen entrar en zonas donde podrían obtener beneficios a expensas de los pueblos ibéricos. Al igual que los portugueses, constituían una población pequeña, de apenas dos millones de habitantes, y su supervivencia dependía de un territorio reducido. Por lo tanto, la riqueza comercial era de vital importancia para ellos. Sus puntos fuertes radicaban en sus reservas de marineros, sus barcos, su riqueza y la experiencia acumulada por su dominio de la pesca y del transporte en aguas del norte; además, su pericia comercial facilitaba la movilización de recursos para nuevas iniciativas. Los holandeses se vieron favorecidos también por la recuperación simultánea de los árabes, que recobraron plazas de África oriental al norte de Zanzíbar en el momento en que los portugueses flaqueaban a consecuencia de su unión con España.

Así pues, las primeras décadas del siglo XVII presenciaron la caída de buena parte del imperio portugués en Oriente y su sustitución por los holandeses. Durante un tiempo, los holandeses también se establecieron en Pernambuco, la región productora de azúcar de Brasil, si bien no pudieron conservarla. El principal objetivo de los holandeses eran las Molucas. Un breve período de viajes (sesenta y cinco en siete años, algunos por el estrecho de Magallanes y otros rodeando África) terminaron en 1602, a iniciativa del Estado General, el gobierno de las Provincias Unidas, donde tenía su sede la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la entidad que iba a ser el instrumento decisivo para la supremacía comercial holandesa en Oriente. Al igual que los portugueses antes que ellos, los miembros de la empresa trabajaban mediante la diplomacia con los gobernantes nativos a fin de excluir a competidores, y mediante un sistema de factorías comerciales. Hasta qué punto los holandeses podían ser molestos para los rivales quedó demostrado en 1623, cuando diez ingleses fueron asesinados en la isla de Amboina; este episodio puso fin a todo intento de los ingleses de intervenir directamente en el comercio de las especias. Amboina había sido una de las primeras bases portuguesas que fueron capturadas en un rápido ataque contra los intereses de este país, pero no fue hasta 1609, año en que se envió un gobernador general residente a Oriente, cuando se pudo comenzar la reducción de los principales fuertes portugueses. El momento culminante de estas operaciones fue la fundación de la sede central holandesa en Yakarta (a la que se dio el nombre de Batavia), en Java, donde iba a permanecer hasta el final del dominio colonial holandés. Se convirtió en el centro de una zona de colonización, donde los plantadores holandeses podían contar con el respaldo de la compañía, la cual ofrecía un control implacable de la mano de obra. La historia inicial de las colonias holandesas es un período oscuro a causa de las insurrecciones, las deportaciones, la esclavización y el exterminio. El comercio marítimo local —y el de los juncos chinos— fue destruido deliberadamente a fin de concentrar todas las fuentes de beneficios en manos de los holandeses.

El comercio de especias hacia Europa era el centro de atención de los holandeses, y fue un gran premio. Durante buena parte del siglo, constituyó más de dos tercios del valor de las cargas enviadas a Amsterdam. Pero los holandeses también empezaron a sustituir a los portugueses en el valioso comercio con el Lejano Oriente. No lograron expulsarles de Macao aunque enviaron expediciones contra esta plaza, pero sí consiguieron instalarse en Formosa, desde donde establecieron una línea comercial indirecta con la China continental. En 1638, los portugueses fueron desalojados de Japón, y los holandeses les reemplazaron. Durante las dos décadas siguientes, los primeros también fueron sustituidos por los segundos en Ceilán. Por otro lado, en su exitosa negociación de un monopolio del comercio hacia Siam, se les adelantó otra potencia, Francia. La vinculación de este país con la zona se inició por accidente en 1660, cuando las circunstancias llevaron a tres misioneros franceses a la capital de Siam. Gracias a que fundaron un centro misionero y a la presencia de un consejero griego en la corte de Siam, en 1685 hubo una misión diplomática y militar francesa. Con todo, estos inicios prometedores terminaron en una guerra civil y en un fracaso, y Siam se mantuvo fuera de la esfera de la influencia europea durante otros dos siglos.

Por lo tanto, a principios del siglo XVIII existía una supremacía holandesa en el océano Índico y en Indonesia, así como unos intereses holandeses importantes en los mares de China. En notable medida, ello reproducía el anterior modelo portugués, si bien sobrevivieron plazas lusas, como Goa y Macao. El corazón del poder holandés era el estrecho de Malaca, desde donde se propagaba a través de Malasia e Indonesia hasta Formosa y las rutas comerciales con China y Japón, y hacia el sudeste, hasta las cruciales Molucas. En aquel momento, en esta zona había un comercio interno tan considerable que empezaba a autofinanciarse con oro y plata en lingotes procedentes de Japón y China, que proporcionaban su flujo de moneda en lugar del oro y la plata de Europa, como sucedía anteriormente. Más al oeste, los holandeses también se establecieron en Calicut, en Ceilán y en el cabo de Buena Esperanza, y crearon factorías en Persia. Aunque Batavia era una ciudad grande y los holandeses dirigían plantaciones para obtener los productos que necesitaban, todavía se trataba de un imperio comercial litoral o insular, no de un imperio con dominios en el interior del continente. En última instancia, se sustentaba en el poder naval, e iba a sucumbir —aunque no a desaparecer— cuando el poder naval holandés fue superado.

Ello empezó a suceder claramente en las últimas décadas del siglo XVII. El insospechado rival por la supremacía en el océano Índico era Inglaterra. En un primer momento, los ingleses pretendían introducirse en el comercio de especias. Bajo el mandato de Jacobo I, había existido una Compañía de las Indias Orientales, pero sus agentes fueron vapuleados por entrometerse, primero cuando intentaban cooperar con los holandeses y, más tarde, cuando lucharon contra ellos. El resultado fue que, hacia 1700, los ingleses habían puesto punto final a sus asuntos al este del estrecho de Malaca. Al igual que los holandeses en 1580, se enfrentaban a la necesidad de cambiar el rumbo, y lo hicieron. El desenlace fue el acontecimiento más trascendental de la historia británica entre la Reforma protestante y el inicio de la industrialización: el comienzo de la supremacía en la India.

En este país, los principales rivales de los ingleses no eran los holandeses ni los portugueses, sino los franceses. Lo que estaba en juego no salió a la luz durante mucho tiempo. El auge del poder británico en la India fue muy gradual. Tras la fundación de Fort Saint George en Madrás y la adquisición de Bombay a los portugueses como parte de la dote de la esposa de Carlos II, la penetración inglesa en la India no avanzó hasta finales del siglo. Desde sus primeros asentamientos (Bombay fue el único territorio sobre el que tuvieron plena soberanía), los ingleses llevaron a cabo un comercio con café y textiles, menos glamuroso que el de las especias holandés, pero su actividad fue creciendo en valor e importancia. Este comercio cambió sus costumbres nacionales y, con ello, la sociedad, tal como muestra la apertura de cafés en Londres. Pronto se empezaron a enviar barcos desde la India hacia China en busca de té; hacia 1700, los ingleses habían incorporado una nueva bebida nacional, y un poeta pronto iba a conmemorar lo que denominó «tazas que alegran pero no embriagan».

Tal como puso de relieve la derrota de las fuerzas de la Compañía de las Indias Orientales inglesa en 1689, el dominio militar de la India no iba a resultar fácil. Además, no era necesario para la prosperidad. Por ello, la empresa no estaba dispuesta a luchar si podía evitarlo. Pese a que, a finales del siglo, tuvo lugar una adquisición crucial cuando la empresa fue autorizada a ocupar Fort William, plaza que había construido en Calcuta, los directores que había en 1700 rechazaron la idea de incorporar más territorios o de establecer colonias en la India por considerarla poco realista. Sin embargo, todas las ideas preconcebidas iban a cambiar con la caída del imperio mogol tras la muerte de Aurangzeb en 1707. Las consecuencias afloraron poco a poco, pero su efecto global fue que la India se disolvió en una serie de estados autónomos sin ningún poder que descollase.

Antes de 1707, el imperio mogol ya se había visto alterado por los mahrattas. Las tendencias centrífugas del imperio siempre favorecieron a los nawabs, los gobernadores provinciales, y el poder estaba dividido de forma cada vez más clara entre ellos y los mahrattas. Los sijs constituyeron un tercer foco de poder. En un primer momento, en el siglo XVI, aparecieron como una secta hindú que se volvió contra los mogoles, pero también fueron apartados del hinduismo ortodoxo para convertirse prácticamente en una tercera religión, junto con el hinduismo y el islam. Los sijs formaban una hermandad militar, no tenían castas y eran muy capaces de cuidar de sus propios intereses en épocas de desunión. Con el tiempo surgió un imperio sij en el noroeste de la India, que iba a resistir hasta 1849. Mientras, en el siglo XVIII hubo indicios de una creciente polarización entre hindúes y musulmanes. Los hindúes se retiraron más hacia sus propias comunidades, endureciendo las prácticas rituales que les distinguían públicamente. Los musulmanes les imitaron. En medio de este creciente desbarajuste, presidido por una administración mogol militar y civil que era conservadora y no progresista, se produjo también una invasión persa en la década de 1730, con la consiguiente pérdida de territorios.

En esta situación, hubo grandes tentaciones de intervención extranjera. Retrospectivamente, parece destacable que tanto los ingleses como los franceses tardaran tanto en aprovecharse de ello. En la década de 1740, la Compañía de las Indias Orientales todavía era menos rica y poderosa que los holandeses. Este retraso da testimonio de la importancia que todavía se daba al comercio como principal objetivo. Cuando empezaron a intervenir, en gran medida impulsados por la hostilidad hacia los franceses y por el temor a lo que estos pudiesen hacer, los británicos contaban con varias ventajas. La posesión de una plaza en Calcuta les situaba a las puertas de la zona de la India que era potencialmente el premio más importante: Bengala y el tramo inferior del valle del Ganges. Gracias al poder naval británico, se habían asegurado las comunicaciones por mar con Europa, y en Londres los ministros escuchaban a los comerciantes de la India oriental de un modo en que los comerciantes franceses no eran escuchados en Versalles. Los franceses eran la competencia más peligrosa en potencia, pero su gobierno se distraía a menudo con sus compromisos continentales. Por último, los británicos carecían de afán misionero; ello era cierto en el sentido estricto de que el interés protestante por las misiones de Asia se despertó más tarde que el católico y también, en un plano más general, en el de que Gran Bretaña no deseaba interferir en las costumbres o instituciones nativas, sino solo —más o menos como los mogoles— proporcionar una estructura neutral de poder dentro de la cual los hindúes pudiesen vivir su vida tal como deseasen, mientras el comercio con la compañía prosperase en paz.

El camino hacia un futuro imperial pasaba por la política india. El apoyo a los príncipes hindúes rivales fue la primera forma —si bien indirecta— de conflicto entre los franceses y los británicos. En 1744, ello desembocó por primera vez en una lucha armada entre fuerzas de estos dos países en Carnatic, en la región costera del sudeste. La India se había visto arrastrada irremisiblemente hacia el conflicto mundial entre las potencias británica y francesa. La guerra de los Siete Años (1756-1763) fue decisiva. En realidad, antes de su inicio, no había habido un cese de los combates en la India, pese a que, oficialmente, Francia y Gran Bretaña estaban en paz desde 1748. La causa francesa había prosperado bajo un brillante gobernador de Carnatic, Dupleix, quien causó una gran alarma entre los británicos por su ampliación del poder francés sobre los príncipes nativos mediante la fuerza y la diplomacia. Pero fue reclamado en Francia, y la compañía francesa de la India no disfrutó del apoyo incondicional que necesitaba por parte del gobierno metropolitano para erigirse en la nueva máxima potencia. Cuando en 1756 volvió a estallar la guerra, el nawab de Bengala atacó Calcuta y se apoderó de ella. El trato infligido a los prisioneros ingleses, muchos de los cuales fueron ahogados en el «Agujero Negro», que pronto fue legendario, no hizo sino aumentar la ofensa. El ejército de la Compañía de las Indias Orientales, dirigido por un empleado, Robert Clive, recuperó el control de la ciudad, se apoderó del puesto francés de Chandernagore y más tarde, el 22 de junio de 1757, ganó una batalla contra los ejércitos del nawab, más numerosos, en Plassey, situada a unos 160 kilómetros de Calcuta remontando el río Hooghly.

No fue una batalla muy sangrienta (el ejército del nawab fue sobornado), pero sí decisiva para la historia mundial. Permitió a los británicos controlar Bengala y sus rentas, en las que se basó la destrucción de las fuerzas francesas en Carnatic; ello dio paso a otras adquisiciones, las cuales condujeron inexorablemente a un futuro monopolio británico de la India. Nadie lo planeó. Es cierto que el gobierno británico había empezado a comprender lo que estaba en juego de inmediato en términos de una amenaza al comercio y que envió un batallón de tropas regulares para que ayudase a la compañía; esta acción es doblemente reveladora, porque señala que existía un cierto interés nacional y por la escala tan reducida de esta acción militar. Un pequeño número de tropas europeas con artillería de campaña europea podría haber sido decisivo. El destino de la India dio un giro debido a unos pocos soldados de la compañía europeos o formados en Europa, y por la habilidad diplomática y la perspicacia de sus agentes en el lugar. Sobre esta exigua base y sobre la necesidad de un gobierno en una India que se desintegraba, se levantó el Raj británico, el imperio británico en la India.

En 1764, la Compañía de las Indias Orientales se convirtió en el gobernante formal de Bengala. Esta no era en absoluto la intención de los directores de la compañía, los cuales no pretendían gobernar, sino comerciar. Sin embargo, si Bengala podía permitirse su propio gobierno, entonces se podía asumir la carga. Para entonces ya solo quedaban unas pocas bases francesas diseminadas; la paz de 1763 permitió la presencia de cinco plazas comerciales con la condición de que no estuviesen fortificadas. En 1769, la Compañía Francesa de las Indias se disolvió, y poco después los británicos tomaron Ceilán a los holandeses, con lo cual quedaba un panorama despejado para un ejemplo único de imperialismo.

El camino sería largo y, durante mucho tiempo, se siguió con reticencias, pero la Compañía de las Indias Orientales se vio obligada gradualmente a extender su propia égida gubernamental debido a sus problemas de ingresos y a causa del desorden reinante en las administraciones nativas de los territorios contiguos. La ocultación de la misión comercial básica de la compañía no benefició al negocio. También dio a sus empleados mayores oportunidades de enriquecerse. Ello atrajo el interés de los políticos británicos, que por primera vez asumieron parte de los poderes de los directores de la empresa y, luego, la pusieron bajo el firme control de la corona, estableciendo en 1784 un sistema de «control dual» en la India, que iba a perdurar hasta 1858. La misma ley contenía provisiones contra ulteriores interferencias en los asuntos de los nativos. El gobierno británico deseaba tanto como la compañía evitar el verse arrastrado a asumir el papel de poder imperial en la India. Pero eso es lo que sucedió en el medio siglo siguiente, cuando se efectuaron más adquisiciones. Se había abierto el camino que, con el paso del tiempo, conduciría al despotismo ilustrado del Raj del siglo XIX. La India era muy distinta de cualquier otro dominio territorial adquirido hasta entonces por un Estado europeo, en el sentido de que había que incorporar al imperio cientos de millones de súbditos sin que se previese ninguna conversión o asimilación, a excepción de la realizada por unos pocos visionarios, y en un momento muy avanzado. El carácter de la estructura imperial británica se vería profundamente transformado por este hecho, de modo que finalmente habría una estrategia y una diplomacia británicas, unas pautas de comercio exterior e incluso unas previsiones.

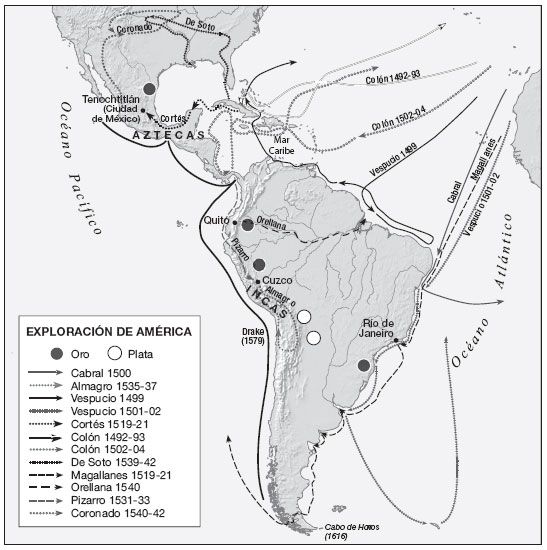

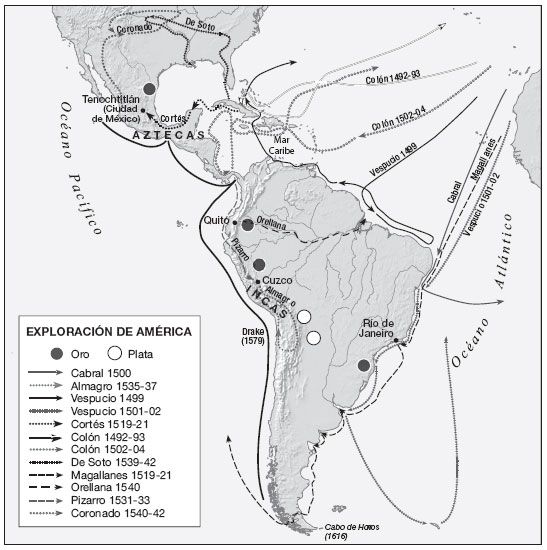

Salvo las de la India e Indonesia, en aquellos siglos ninguna adquisición territorial en Oriente podía compararse con las inmensas apropiaciones de tierra por parte de los europeos en las Américas. El desembarco de Colón fue seguido por una exploración bastante rápida y completa de las principales islas de las Indias Occidentales. Pronto fue obvio que la conquista de tierras americanas era atractivamente fácil en comparación con las luchas necesarias para arrebatar el norte de África a los magrebíes, que habían seguido inmediatamente a la caída de Granada y al final de la Reconquista de España. La colonización avanzó con rapidez, sobre todo en La Española y en Cuba. La piedra inaugural de la primera catedral de las Américas se colocó en 1523; tal como la construcción de ciudades intentaba mostrar, los españoles habían llegado para quedarse. La primera universidad fue fundada en 1538 (en la misma ciudad, Santo Domingo), y la primera imprenta se montó en México al año siguiente.

Como agricultores, los colonizadores españoles buscaban tierra, y como especuladores, oro. No tenían competencia y, de hecho, a excepción de Brasil, la historia de la ocupación de América Central y del Sur fue patrimonio español hasta finales del siglo XVI. Los primeros españoles de las islas fueron por lo general nobles castellanos pobres, duros y ambiciosos. Cuando pasaron al continente, empezaron a buscar botines, si bien también hablaban del mensaje de la cruz y de la mayor gloria de la corona de Castilla. La primera penetración en el continente tuvo lugar en Venezuela en 1499. Más tarde, en 1513, Balboa cruzó el istmo de Panamá, y los europeos vieron por primera vez el Pacífico. La expedición levantó casas y sembró cultivos; había empezado la era de los conquistadores. Uno de ellos, cuyas aventuras despertaron la imaginación de la posteridad, fue Hernán Cortés. A finales de 1518, partió de Cuba con un centenar de seguidores. Hizo caso omiso de la autoridad de su gobernador y, posteriormente, justificó sus actos con los bienes expropiados que aportó a la corona. Después de desembarcar en la costa de Veracruz en febrero de 1519, quemó sus barcos para asegurarse de que sus hombres no pudieran regresar e inició una marcha hacia el altiplano central de México, que iba a ser escenario de uno de los acontecimientos más espectaculares de toda la historia del imperialismo. Cuando llegaron a la ciudad de México, quedaron asombrados por la civilización que allí existía. Además de su riqueza en oro y piedras preciosas, estaba situada en una tierra adecuada para el tipo de cultivo extensivo que practicaban los castellanos en su país.

Aunque los seguidores de Cortés eran pocos y su conquista del imperio azteca que dominaba el altiplano central fue heroica, tuvieron grandes ventajas y mucha suerte. Los pueblos sobre los que avanzaban eran tecnológicamente primitivos y fácilmente impresionables por la pólvora, el acero y los caballos que los conquistadores llevaban con ellos. La resistencia azteca fue impedida por la inquietante idea de que Cortés podía ser una encarnación de su dios, cuyo retorno a su tierra esperaban se produjese algún día. Además, los aztecas eran muy vulnerables a las enfermedades foráneas. Por su parte, eran una raza explotadora y cruel; sus súbditos indios recibieron a los nuevos conquistadores como si fuesen libertadores o, por lo menos, como un cambio de señores. Así pues, aunque las circunstancias estuvieron a favor de los españoles, su dureza, valentía y crueldad fueron factores decisivos.

En 1531, Pizarro se lanzó a una conquista similar de Perú. Fue un logro incluso más notable que la conquista de México y, si cabe, desplegó de forma aún más horrible el expolio y la crueldad de los conquistadores. La colonización del nuevo imperio comenzó en la década de 1540, y casi enseguida se produjo uno de los descubrimientos más importantes de minerales de los tiempos históricos: una montaña de plata en Potosí, que sería la principal fuente de plata en lingotes de Europa durante los tres siglos siguientes.

Hacia 1700, el imperio español de las Américas cubría formalmente una extensa zona desde el moderno Nuevo México hasta el Río de la Plata. A través de Panamá y Acapulco, estaba unido por mar con la colonia española de las Filipinas. Sin embargo, esta enorme extensión sobre el mapa era engañosa. Las tierras de California, Texas y Nuevo México, al norte del río Bravo, estaban muy poco pobladas; en la mayoría de los casos, la ocupación consistía en unos pocos fuertes y puestos comerciales, y en un mayor número de misiones. Tampoco al sur existía nada como lo que es la actual Chile, bien poblada. Las zonas más importantes y más densamente pobladas eran tres: Nueva España (como se llamaba México), que pronto se convirtió en la parte más desarrollada de la América hispana; Perú, que era importante por sus minas y estaba intensamente poblado, y algunas de las islas caribeñas más grandes, habitadas desde hacía mucho tiempo. Las tierras menos adecuadas para la colonización fueron ignoradas durante siglos por la administración.

Las Indias eran gobernadas por virreyes en México y Lima, como reinos hermanos de Castilla y Aragón, que dependían de la corona de Castilla. Contaban con un consejo real propio a través del cual el rey ejercía una autoridad directa. En teoría, ello imponía un alto grado de centralización, pero, en la práctica, la geografía y la topografía dejaban sin sentido tal pretensión. Era imposible controlar estrechamente Nueva España o Perú desde España con las comunicaciones existentes. Los virreyes y los capitanes generales que estaban al frente disfrutaban de una notable independencia en su gestión cotidiana. Pero las colonias podían ser dirigidas desde Madrid para su ventaja fiscal, y, de hecho, la española y la portuguesa fueron las únicas potencias colonizadoras del hemisferio occidental durante más de un siglo que lograron que sus posesiones en América no solo saliesen a cuenta, sino que proporcionasen beneficios netos para la metrópoli. Ello se debió en gran parte al flujo de metales preciosos. A partir de 1540, la plata fluyó a raudales por el Atlántico, para ser derrochada, desafortunadamente para España, en las guerras de Carlos I y Felipe II. Hacia 1650, habían llegado a Europa 16.000 toneladas de plata, por no mencionar las 180 toneladas de objetos de oro.

Es difícil determinar si España obtuvo otros beneficios económicos. Compartió con otras potencias colonizadoras de la época la idea de que solo podía existir un volumen limitado de comercio; de ello se deducía que el comercio con sus colonias debía estar reservado a ella mediante normativas y por la fuerza de las armas. Además, adoptó otro tópico de la incipiente teoría económica colonial: la noción de que no había que permitir que las colonias desarrollasen industrias que pudieran reducir las oportunidades existentes para la metrópoli en sus mercados. Por desgracia, España tuvo menos éxito que otros países a la hora de sacar ventaja de ello. Pese a que evitó el desarrollo de la industria, a excepción del procesamiento de productos agrícolas, la minería y la artesanía de América, a las autoridades españolas les costaba cada vez más mantener al margen a los comerciantes extranjeros («intrusos», como les denominaban) de sus territorios. Los hacendados españoles pronto quisieron lo que la España metropolitana no podía proporcionarles, esclavos sobre todo. Aparte de la minería, la economía de las islas y de Nueva España se basaba en la agricultura. Las islas pronto pasaron a depender del esclavismo. En las colonias del continente, el gobierno español, poco dispuesto a permitir la esclavización de las poblaciones conquistadas, ideó otros mecanismos para asegurar la mano de obra. El primero, iniciado en las islas y extendido a México, era una especie de sistema feudal: ciertos españoles recibieron una «encomienda», un grupo de pueblos a los que él ofrecía protección a cambio de una parte de su trabajo. El efecto general no siempre era discernible de la servidumbre o incluso del esclavismo, que pronto pasó a significar una presencia de esclavos negros africanos.

La existencia desde el principio de grandes poblaciones nativas disponibles como mano de obra fue tan decisiva como el carácter del poder ocupante para distinguir el colonialismo de América Central y del Sur del colonialismo del norte. Los siglos de ocupación musulmana habían acostumbrado a los españoles y a los portugueses a la idea de vivir en una sociedad multirracial. En América Latina, pronto surgió una población mestiza. En Brasil, territorio que los portugueses habían arrebatado finalmente a los holandeses tras treinta años de lucha, la mezcla de poblaciones era notable, tanto con los pueblos indígenas como con la población negra de esclavos, que habían empezado a ser enviados allí en el siglo XVI para que trabajasen en las plantaciones de azúcar. Tampoco en África mostraron los portugueses ninguna preocupación por el cruce de razas, y esta ausencia de barreras según el color de la piel se ha considerado un rasgo paliativo del imperialismo portugués.

Sin embargo, pese a que la aparición de sociedades racialmente mixtas en regiones inmensas fue uno de los legados duraderos de los imperios español y portugués, estas sociedades estaban estratificadas en función de criterios raciales. Las clases dominantes siempre eran las de origen ibérico y los criollos, personas de sangre europea nacidas en las colonias. A medida que pasaba el tiempo, los segundos empezaron a observar que los primeros, los llamados «peninsulares», les excluían de los cargos clave y se mostraban hostiles con ellos. A partir de los criollos, existía toda una gama de gradaciones de sangre que llegaba hasta los más pobres y oprimidos, los indios puros y los esclavos negros. Aunque las lenguas indias sobrevivieron, a menudo gracias a los esfuerzos de los misioneros españoles, las lenguas dominantes en el continente pasaron a ser, obviamente, las de los conquistadores. Ello fue el principal rasgo de influencia formativo para la unificación cultural del continente, si bien hubo otro de importancia comparable, el catolicismo. La Iglesia desempeñó un papel crucial en la formación de la América hispana (y portuguesa). Desde los primeros años de la conquista, tomaron la iniciativa misioneros de las órdenes regulares —en particular franciscanos—, pero durante tres siglos sus sucesores modelaron la civilización de los americanos nativos. Sacaron a los indios de sus tribus y poblados, les enseñaron la religión cristiana y latín (los primeros frailes no les enseñaban español para protegerles de la corrupción de los colonizadores), les vestían y les enviaban a difundir la fe entre sus compatriotas. Los puestos misioneros de las fronteras determinaron la forma de países que no se constituirían como tales hasta siglos más tarde. Encontraron poca resistencia. Los mexicanos, por ejemplo, abrazaron con entusiasmo el culto de la Santísima Virgen, asimilándola con una diosa nativa, Tonantzin.

Para bien o para mal, la Iglesia se consideró a sí misma desde el principio la protectora de los súbditos indios de la corona de Castilla. Los efectos posteriores de este hecho no se dejarían sentir hasta que el paso de los siglos provocase importantes cambios en el centro de gravedad dentro de la comunidad católica, si bien mucho antes ya tuvieron numerosas implicaciones evidentes. En 1511, un dominico pronunció en Santo Domingo el primer sermón en que se denunciaba la manera en que los españoles trataban a sus súbditos. Desde un principio, la monarquía proclamó su moral y su misión cristianas en el Nuevo Mundo. Se aprobaron leyes para proteger a los indios y se buscó consejo entre el clero sobre sus derechos y sobre lo que podía hacerse para garantizarlos. En 1550, se produjo un suceso extraordinario cuando el gobierno real impulsó una investigación teológica y filosófica mediante un debate acerca de los principios a partir de los cuales se debía gobernar a los pueblos del Nuevo Mundo. Pero América estaba muy lejos, y la aplicación de las leyes era difícil. Además, resultaba aún más difícil proteger a la población nativa en un momento en que una reducción catastrófica de su número estaba generando una falta de mano de obra. Los primeros colonizadores llevaron la viruela al Caribe (su lugar de origen, al parecer, fue África) y uno de los hombres de Cortés la transmitió al continente. Probablemente, esta fue la principal causa del desastre demográfico ocurrido durante el primer siglo del imperio español en América.

Mientras, la Iglesia trabajaba casi constantemente para convertir a los nativos (dos franciscanos bautizaron a 15.000 indios en un solo día en Xochimilco), y más adelante para darles la protección de la misión y de la parroquia. Otros clérigos no dejaron de presentar protestas ante la corona. Es preciso mencionar el nombre de uno de ellos, el dominicano fray Bartolomé de las Casas. Había llegado como colonizador, pero se convirtió en el primer sacerdote ordenado en las Américas. Más adelante, en calidad de teólogo y obispo, dedicó su vida a intentar influir en el gobierno de Carlos I, pero fue en vano. Incluso llegó a negar la absolución en el rito de la extremaunción a aquellos cuya confesión acerca del trato que habían dado a los indios no le hubiese satisfecho, y discutió con sus adversarios a partir de una base filosófica absolutamente medieval. Al igual que Aristóteles, creía que algunos hombres eran realmente esclavos «por naturaleza» (él mismo tenía esclavos negros) pero negaba que los indios fuesen de esta índole. Pasó a la memoria histórica, anacrónicamente, como uno de los primeros críticos del colonialismo, en gran medida por el uso que hizo de sus escritos doscientos años más tarde un defensor de la Ilustración.

Durante siglos, la predicación y los rituales de la Iglesia fueron el único acceso a la cultura europea para los campesinos amerindios, a quienes algunos rasgos del catolicismo les resultaban simpáticos y comprensibles. Solo unos pocos tuvieron acceso a una educación europea. México no tuvo ningún obispo nativo hasta el siglo XVII, y la educación, salvo para el sacerdocio, en el caso de los campesinos no iba mucho más allá del catecismo. Pese a toda la tarea devota de gran parte de su clero, en realidad la Iglesia procuraba seguir siendo una institución importada, colonial. Irónicamente, incluso los intentos de los sacerdotes de proteger a los nativos cristianos tenían el efecto de aislarlos (por ejemplo, al no enseñarles español) de las vías de integración con los poseedores del poder en sus sociedades.

Tal vez fuera inevitable. El monopolio católico en la América española y portuguesa iba a significar un alto grado de identificación de la Iglesia con la estructura política; era un refuerzo importante para un aparato administrativo escasamente extendido, y no fue solamente el afán de convertir lo que hizo de los españoles unos catequistas entusiastas. Pronto se implantó la Inquisición en Nueva España, y fue la Iglesia de la Contrarreforma la que modeló el catolicismo americano al sur del río Bravo. Ello tuvo importantes consecuencias mucho más tarde. Pese a que algunos religiosos iban a desempeñar un papel destacado en los movimientos revolucionarios y por la independencia en América del Sur, y pese a que en el siglo XVIII los jesuitas iban a suscitar la ira de los colonizadores portugueses y del gobierno de Brasil con sus esfuerzos por proteger a los nativos, a la Iglesia, como organización, nunca le resultó fácil adoptar una postura progresista. A muy largo plazo, ello significó que, en la política de la América Latina independiente, el liberalismo se asociaría al anticlericalismo, como sucedía en la Europa católica. Todo ello creaba un fuerte contraste con la sociedad pluralista en materia de religión que estaba arraigando en aquel tiempo en la América del Norte británica.

A pesar del espectacular flujo de lingotes de plata y oro procedente de las colonias continentales, fueron las islas del Caribe las que tuvieron una mayor importancia económica para Europa durante los inicios del período moderno. Esta importancia radicaba en su producción agrícola, sobre todo en el azúcar, introducido por los árabes en Europa, en Sicilia y en España, y más tarde llevado por los europeos primero a Madeira y las Canarias, y más tarde al Nuevo Mundo. Tanto las islas del Caribe como Brasil fueron transformados económicamente por este producto. En tiempos medievales, los alimentos se endulzaban con miel; hacia 1700, en cambio, el azúcar, que todavía era caro, constituía un producto básico en Europa. Junto con el tabaco, las maderas nobles y el café, fue el principal producto de las islas y el motivo central del incipiente comercio de esclavos africanos. Juntas, estas exportaciones dieron a los plantadores una gran importancia en los asuntos de sus metrópolis.

La historia de la agricultura caribeña a gran escala empezó con los colonizadores españoles, que pronto se pusieron a cultivar frutas (traídas de Europa) y a criar ganado. Cuando introdujeron el arroz y el azúcar, durante mucho tiempo la producción quedó frenada por la falta de mano de obra, ya que las poblaciones nativas de las islas sucumbían a los malos tratos por parte de los europeos y a sus enfermedades. La siguiente fase económica se caracterizó por la aparición de industrias parásitas: la piratería y el contrabando. La ocupación española de las islas caribeñas mayores —las Grandes Antillas— dejó cientos de islas menores desiertas, la mayoría en la franja atlántica. Estas llamaron la atención de los capitanes ingleses, franceses y holandeses, ya que les resultaban útiles como bases desde donde asaltar a los barcos españoles que volvían a la península procedentes de Nueva España, y para el comercio de contrabando con los colonos españoles que deseaban sus bienes. También aparecieron colonizadores europeos en la costa de Venezuela, donde encontraban la sal necesaria para conservar la carne. Allí donde se establecieron colonizadores, en el siglo XVII llegaron las empresas gubernamentales en forma de concesiones reales inglesas y de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales.

Para entonces, los ingleses ya llevaban décadas buscando lugares adecuados para lo que los contemporáneos llamaban «plantations» —es decir, colonias— en el Nuevo Mundo. Primero lo intentaron en la América del Norte continental. Más tarde, en la década de 1620, fundaron con éxito sus dos primeras colonias de las Indias Occidentales, en Saint Christopher (en las islas de Barlovento) y en las Barbados. Ambas prosperaron; hacia 1630, Saint Christopher tenía unos 3.000 habitantes y las Barbados, unos 2.000. Este éxito se basó en el tabaco, la droga que, junto con la sífilis (que se cree que llegó a Europa, a Cádiz, en 1493) y el automóvil barato, algunos consideran la venganza del Nuevo Mundo por ser violado por el Viejo Mundo. Estas colonias dedicadas al tabaco pronto adquirieron una gran importancia para Inglaterra, no solo por los ingresos aduaneros que suponían, sino también porque el nuevo crecimiento de la población en el Caribe estimulaba la demanda de exportaciones y ofrecía nuevas oportunidades para piratear contra el comercio del imperio español. A los ingleses pronto se les unieron los franceses en este lucrativo negocio; los segundos ocuparon parte de las islas de Barlovento y los ingleses, el resto de las islas. Hacia 1640 había unos 7.000 franceses y más de 50.000 ingleses en las Indias Occidentales.

A partir de ese momento, el flujo de la emigración inglesa hacia el Nuevo Mundo se desvió hacia América del Norte, y las Indias Occidentales no volverían a alcanzar cifras tan altas de población blanca. Ello se debió en parte a que el azúcar pasó a ser, junto con el tabaco, un producto de primera necesidad. El tabaco se puede producir de forma rentable en pequeñas cantidades; por ello había favorecido la proliferación de minifundios y la formación de una numerosa población blanca inmigrante. En cambio, el azúcar solo era rentable si se cultivaba en grandes parcelas; favorecía los latifundios, cultivados por numerosas personas, y estas tenían que ser esclavos negros, dado el declive de la población local en el siglo XVI. Los holandeses aportaron los esclavos y aspiraban al tipo de monopolio comercial general del hemisferio occidental que estaban consiguiendo en el Lejano Oriente, operando desde una base en la desembocadura del río Hudson, Nueva Amsterdam. Este fue el inicio de un gran cambio demográfico en el Caribe. En 1643, las Barbados tenían 37.000 habitantes blancos y solo 6.000 esclavos africanos negros. Hacia 1660, los segundos ascendían a 50.000.

Con la aparición del azúcar, las colonias francesas de Guadalupe y Martinica adquirieron una nueva importancia y, a su vez, necesitaron esclavos. Se estaba produciendo un complejo proceso de crecimiento. El ingente y creciente mercado caribeño de esclavos y de bienes europeos importados se sumó a lo que ya ofrecía un imperio español cada vez más incapaz de defender su monopolio económico. Ello determinó la función de las Indias Occidentales en las relaciones entre las potencias en el siglo siguiente. Desde hacía mucho tiempo eran presa del desorden, ya que el Caribe era una zona donde las fronteras coloniales entraban en contacto, el control era escaso y había grandes premios que adjudicarse (en una ocasión, un capitán holandés capturó la gran flota que transportaba el tesoro de todo un año desde las Indias hacia España). No es de sorprender que se convirtiese en el clásico y, realmente, legendario campo de acción de los piratas, cuyo auge tuvo lugar en el último cuarto del siglo XVII. Cada vez más, las grandes potencias luchaban por sus intereses hasta que llegaban a acuerdos aceptables, pero ello podía llevar mucho tiempo. Mientras, durante el siglo XVIII las Indias Occidentales y Brasil fueron un gran mercado de esclavos y sostuvieron gran parte de este comercio. A medida que el tiempo pasaba, empezó a intervenir otra economía, además de las de Europa, África y Nueva España: la de una nueva América del Norte.

Durante largos años, según la perspectiva de la teoría colonial clásica, la colonización de América del Norte ocupó un pobre segundo lugar en cuanto a atractivo después de América Latina o el Caribe. Allí no se descubrieron metales preciosos, y pese a que el norte ofrecía pieles, parecía que allí no había mucho que interesase a los europeos. Pero no había otro lugar a donde ir dado el monopolio que ejercía España en el sur, y muchos grandes países lo intentaron. La expansión española al norte del río Bravo no presenta interés, dado que apenas fue una ocupación, sino que más bien se trató de un ejercicio misionero. En cambio, la ubicación de la Florida española era estratégica, puesto que daba protección a las comunicaciones españolas con Europa en la zona norte del Caribe. Fue un asentamiento en la costa atlántica que atrajo a otros europeos. Incluso hubo brevemente una Nueva Suecia, que se estableció junto a los Nuevos Países Bajos, la Nueva Inglaterra y la Nueva Francia.

Los motivos para establecerse en América del Norte eran a menudo los mismos que se daban en otros lugares, si bien la noción de cruzada y el afán misionero de la mentalidad propia de la Reconquista apenas existían en el norte. Durante buena parte del siglo XVI, los ingleses, que fueron quienes más exploraron el potencial de América del Norte, pensaban que podía haber minas similares a las de las Indias españolas. Otros creían que la presión de la población hacía deseable la emigración, y los conocimientos cada vez más amplios revelaban extensos territorios en zonas de clima templado donde, a diferencia de México, la población nativa era escasa. También supuso un aliciente constante el deseo de encontrar un paso hacia Asia en el noroeste.

Hacia 1600, estas iniciativas habían dado lugar a grandes exploraciones, pero tan solo a una colonia (que fracasó) al norte de Florida, en Roanoke, Virginia. Los ingleses eran demasiado débiles, y los franceses estaban demasiado desperdigados para conseguir más. Con el siglo XVII llegaron iniciativas más enérgicas, mejor organizadas y financiadas, el descubrimiento de la posibilidad de cultivar importantes productos básicos en el interior, una serie de cambios políticos en Inglaterra que favorecieron la emigración y la transformación de dicho país en una gran potencia naval. Entre todos ellos, estos hechos desembocaron en una transformación revolucionaria del litoral atlántico. Las tierras vírgenes de 1600, habitadas por unos pocos indios, cien años más tarde eran un importante centro de civilización. En muchos lugares, los colonos se habían adentrado hasta puntos tan alejados de la costa como la barrera montañosa de los Allegheny. Mientras, los franceses habían creado una línea de factorías a lo largo del valle del San Lorenzo y en los Grandes Lagos. En este enorme ángulo recto de asentamientos vivían medio millón de personas, principalmente de origen británico y francés.

España reclamaba toda América del Norte, pero los británicos se oponían a esta demanda desde hacía tiempo sobre la base de que «una prescripción adquisitiva sin una posesión continuada no sirve de nada». Las expediciones isabelinas habían explorado gran parte de la costa y dieron el nombre de Virginia, en honor a su reina, a todo el territorio al norte de los 30º de latitud. En 1606, Jacobo I otorgó una cédula a una compañía de Virginia para que fundase colonias. Formalmente, esto fue solo el principio. La gestión de la compañía pronto requirió una revisión de su estructura y hubo numerosas iniciativas sin éxito, pero en 1607 ya existía el primer asentamiento británico en América que iba a pervivir, en Jamestown, en la moderna Virginia. Sobrevivió a duras penas a las dificultades iniciales, pero hacia 1620 sus «días de hambre» ya quedaban muy atrás y empezaba a prosperar. En 1608, un año después de la fundación de Jamestown, el explorador francés Samuel de Champlain construyó un pequeño fuerte en Quebec. En el futuro inmediato, la colonia francesa viviría de forma tan precaria que la comida tenía que llegarle desde Francia, pero fue el principio de la colonización de Canadá. Finalmente, en 1609, los holandeses enviaron un explorador inglés, Henry Hudson, para que encontrase un paso hacia Asia por el nordeste. Fracasó en su intento, dio media vuelta y cruzó el Atlántico para buscar un paso por el noroeste. En lugar de dicho paso, descubrió el río que lleva su nombre y, al hacerlo, fundó un dominio holandés. Unos años más tarde, había asentamientos holandeses a lo largo del río, en Manhattan y en Long Island.

Los ingleses fueron los pioneros y continuaron siéndolo. Prosperaron gracias a dos nuevos factores. Uno fue la técnica —de la que fueron los primeros y más exitosos exponentes— de trasladar comunidades enteras: hombres, mujeres y niños. Fundaron colonias agrícolas que trabajaban la tierra con sus manos y que pronto fueron independientes de la madre patria para su subsistencia. El segundo fue el descubrimiento del tabaco, que se convirtió en un producto de uso habitual primero en Virginia y más tarde en Maryland, una colonia creada en 1634. Más al norte, la existencia de tierras adecuadas para el cultivo al modo europeo aseguró la supervivencia de las colonias; aunque inicialmente el principal interés de la zona parecía ser la perspectiva del comercio de pieles y la pesca, pronto hubo un pequeño excedente de cereales para la exportación. Ello fue un atractivo aliciente para los ingleses ávidos de tierras, que vivían en un país considerado superpoblado a comienzos del siglo XVII. En la década de 1630, alrededor de 20.000 personas se trasladaron a «Nueva Inglaterra».

Otro rasgo distintivo de las colonias de Nueva Inglaterra era su asociación con la disidencia religiosa y el protestantismo calvinista. Sin la Reforma no hubiesen sido lo que fueron. Si bien en los asentamientos se daban los motivos económicos habituales, el liderazgo entre las personas emigradas a Massachusetts en la década de 1630 por parte de hombres asociados con el ala puritana del protestantismo inglés, dio sus frutos en un grupo de colonias, cuyas constituciones variaban desde una oligarquía teocrática hasta la democracia. Si bien en ocasiones estaban liderados por miembros de la aristocracia inglesa, abandonaron más rápidamente que las colonias del sur sus reparos en cuanto a desviarse de las prácticas sociales y políticas inglesas, y su inconformismo religioso contribuyó a provocar estos cambios tanto como las condiciones en que tuvieron que sobrevivir. Durante la agitación constitucional inglesa de mediados de siglo, hubo momentos en que incluso pareció que las colonias de Nueva Inglaterra podrían escapar al control de la corona, pero ello no sucedió.

Después de que los asentamientos holandeses de lo que posteriormente sería el estado de Nueva York fuesen absorbidos por los ingleses, el litoral de América del Norte en 1700, desde Florida hasta el río Kennebec, quedó organizado en doce colonias (en 1732 apareció la decimotercera, Georgia), en las que vivían unos 400.000 blancos y, tal vez, una décima parte de esta cifra de esclavos negros. Más al norte había territorios aún en disputa y, a continuación, tierras indiscutiblemente francesas. En estas, los colonos establecidos eran mucho más escasos que en los asentamientos ingleses. En total, quizá había 15.000 franceses en América del Norte, y no contaron con una inmigración tan numerosa como las colonias inglesas. Muchos de ellos eran cazadores o tramperos, misioneros y exploradores, diseminados a lo largo del San Lorenzo, en la región de los Grandes Lagos e incluso más allá. Nueva Francia tenía una extensión inmensa en el mapa, pero, fuera del valle del San Lorenzo y de Quebec, solo había unos pocos fuertes importantes estratégica y comercialmente y algunos puestos comerciales. No obstante, la densidad de población no era la única diferencia entre las zonas coloniales inglesa y francesa. Nueva Francia era supervisada estrechamente desde la madre patria. A partir de 1663, se había abandonado la estructura de compañía para adoptar un control directo del rey, y Canadá era regida por un gobernador francés con el asesoramiento del intendant, tal como las provincias francesas eran gobernadas en Francia. No había libertad religiosa; en Canadá, la Iglesia era un monopolio y tenía carácter misionero. Su historia está repleta de ejemplos gloriosos de valentía y de martirios, y también de una intransigencia implacable. Las explotaciones de la zona colonizada estaban agrupadas en seigneuries, una entidad que sirvió para descentralizar la responsabilidad administrativa. Así pues, las formas sociales reproducían mucho más las del Viejo Mundo que en las colonias inglesas, hasta el punto de que se creó una nobleza con títulos canadienses.

Las colonias inglesas eran muy diversas. Al estar diseminadas por casi toda la costa atlántica, presentaban una gran variedad de climas, economías y suelos. Sus orígenes reflejan un amplio abanico de motivos y métodos de fundación. No tardaron en ser un poco mixtas étnicamente, ya que a partir de 1688 empezaron a llegar emigrantes escoceses, irlandeses, alemanes, hugonotes y suizos en número considerable, si bien, durante mucho tiempo, el predominio de la lengua inglesa y el número relativamente reducido de inmigrantes de habla no inglesa permitieron que se conservara una cultura eminentemente anglosajona. Había diversidad religiosa e, incluso en 1700, una gran dosis de tolerancia religiosa, pese a que algunas de las colonias tenían una estrecha vinculación con denominaciones religiosas específicas. Todo ello hizo aumentar la dificultad para que se considerasen a sí mismas una sociedad. No contaban con un centro americano; la corona y la metrópoli eran el centro de la vida colectiva de las colonias, al igual que la cultura inglesa seguía siendo su base. Con todo, ya era evidente que las colonias de la América del Norte británica ofrecían oportunidades para un progreso que no era posible ni en la sociedad de Canadá, regulada de forma más estricta y opresiva, ni en los países de Europa.

Hacia 1700, algunas colonias ya mostraban una tendencia a tomarse cualquier libertad que tuviesen al alcance respecto al control por parte del rey. Es tentador mirar muy atrás para buscar muestras del espíritu de independencia que más tarde desempeñaría un papel tan importante en la tradición popular. De hecho, sería erróneo interpretar la historia de Estados Unidos en estos términos. Los Pilgrim Fathers («Padres Peregrinos») que desembarcaron en el cabo Cod en 1620, no fueron redescubiertos o situados en su destacada posición dentro de la mitología nacional hasta finales del siglo XVIII. Sin embargo, es cierto que querían crear una «Nueva» Inglaterra. Lo que sí puede apreciarse mucho antes que la idea de la independencia es la aparición de hechos que, en el futuro, harían más fácil pensar en términos de independencia y unidad. Uno fue la lenta consolidación de una tradición representativa durante el primer siglo de las colonias. Pese a su diversidad inicial, a principios del siglo XVIII cada colonia empezó a actuar a través de algún tipo de asamblea representativa que hablaba por sus habitantes ante un gobernador real nombrado en Londres. Algunos de estos asentamientos necesitaron cooperar con otros contra los indios en los primeros tiempos, y durante las guerras con los franceses esta cooperación fue aún más importante. Cuando los franceses perdieron a sus aliados hurones contra los colonos británicos, ayudó a crear un sentido de interés común entre las diferentes colonias (y también incitó a los ingleses a unir a sus filas a los iroqueses, los enemigos tradicionales de los hurones). También de la diversidad económica emergió una pauta de interrelación económica. Las colonias centrales y meridionales cultivaban productos de plantación, como arroz, tabaco, índigo y madera, mientras que Nueva Inglaterra construía barcos, refinaba y destilaba melazas y alcoholes de cereales, cultivaba maíz y pescaba. Había una sensación cada vez más clara, y la idea lógica, de que tal vez los americanos podrían ocuparse mejor de sus asuntos en su propio interés —incluido el de las colonias de las Indias Occidentales— que por el interés de la patria. El crecimiento económico también hacía cambiar las actitudes. En conjunto, las colonias continentales del norte de Nueva Inglaterra eran infravaloradas por la metrópoli, que incluso les tenía aversión. Compitieron en la construcción de barcos e, ilegalmente, en el comercio en el Caribe; a diferencia de las colonias dedicadas al cultivo, no producían nada que la patria desease. Además, estaban repletas de disidentes religiosos.

Durante el siglo XVIII, la América británica hizo grandes progresos en riquezas y civilización. La población colonial global había continuado creciendo y, hacia mitad de siglo, ya rebasaba el millón de personas. En la década de 1760, ya se apuntaba que las colonias continentales serían mucho más valiosas para Gran Bretaña de lo que lo habían sido las Indias Occidentales. En 1763, Filadelfia ya podía rivalizar con muchas ciudades europeas en elegancia y cultura. Aquel mismo año desapareció una gran incertidumbre, dado que Canadá había sido conquistada y, según el tratado de paz firmado ese año, sería británica. Esto cambió la opinión de muchos americanos respecto al valor de la protección proporcionada por el gobierno imperial, y también sobre la cuestión de una ulterior expansión hacia el oeste. A medida que los colonos agrícolas iban ocupando la llanura costera, se abrieron paso por la barrera montañosa y se extendieron por los valles de los ríos que había detrás, llegando al curso alto del Ohio y al noroeste. Con ello, había desaparecido el peligro de entrar en conflicto con los franceses, pero esta no fue la única consideración a la que se enfrentó el gobierno británico al ocuparse de este movimiento a partir de 1763. También había que tomar en consideración los derechos y las reacciones probables de los indios.

Oponerse a ellos conllevaría exponerse a un peligro, pero si se querían evitar las guerras con los indios refrenando a los colonos, entonces la frontera tendría que ser protegida por tropas británicas con el mismo objetivo. El resultado fue la decisión del gobierno de Londres de imponer una política territorial occidental, la cual iba a limitar la expansión, subir los impuestos en las colonias para sufragar los costes de las fuerzas defensivas e implantar un sistema comercial más severo, dejando de pasar por alto las infracciones cometidas contra él. Desafortunadamente, ello alcanzó un punto crítico en los últimos años, cuando las viejas ideas sobre la economía de las posesiones coloniales y su relación con la patria eran aceptadas sin reparos por los artífices de la política colonial.

Para entonces habían pasado dos siglos y medio desde que empezaron a fundarse los asentamientos europeos en el Nuevo Mundo. El efecto global de la expansión por las Américas en la historia europea ya había sido inmenso, pero no resulta nada fácil definirlo. Es evidente que, hacia el siglo XVIII, todas las potencias coloniales habían podido extraer algún beneficio económico de sus colonias, pese a que lo hiciesen de distintos modos. El flujo de plata hacia España era el más obvio y, por supuesto, tuvo implicaciones para la economía europea en su conjunto e incluso para Asia. Las crecientes poblaciones coloniales también ayudaron a estimular las exportaciones y las manufacturas europeas. En este sentido, las colonias inglesas fueron de la mayor importancia y marcaron el camino de un flujo creciente de personas procedentes de Europa, el cual iba a culminar en la última de las grandes migraciones humanas a este continente en el siglo XIX y comienzos del XX. También debe asociarse a la expansión colonial el enorme auge de la navegación y la construcción de barcos en Europa. Ya fuese para el transporte de esclavos, para el comercio de contrabando, para la importación y exportación legales entre la metrópoli y las colonias, o bien para la pesca, a fin de abastecer a los nuevos mercados consumidores, de esta actividad se beneficiaron tanto los constructores de barcos como los armadores y los capitanes. Se produjo un efecto gradual e incalculable. Por todo ello, es muy difícil sintetizar el efecto global que tuvo la posesión de las colonias americanas en las potencias imperialistas al comienzo de la era del imperialismo.

En cambio, podemos hablar con más confianza de la importancia cultural y política primordial que tuvo este hecho a largo plazo; el hemisferio occidental sería culturalmente europeo. Los españoles, portugueses e ingleses podían ser muy diferentes, pero presentaban versiones idénticas del mismo hecho. Todos introdujeron una variante de la civilización europea. Políticamente, ello iba a significar que, desde la Tierra del Fuego hasta la bahía de Hudson, dos continentes estarían a la larga organizados según los principios jurídicos y administrativos europeos, incluso cuando dejasen de depender de la potencia colonial. El hemisferio también sería cristiano; cuando el hinduismo o el islam finalmente hicieron su aparición allí, fue en forma de unas minorías reducidas, no como rivales de una cultura básicamente cristiana.

Más específicamente, dentro de estas generalidades tendría una gran importancia política la creciente diferenciación entre las Américas, la del Norte y la del Sur. Antes era cierto que, en términos culturales, la vida nativa de América del Norte no mostraba unos logros tan impresionantes como las civilizaciones de América Central y del Sur. Pero el colonialismo fue también un factor diferenciador. No está fuera de lugar plantear paralelismos con la Antigüedad. Las colonias de las ciudades de la antigua Grecia fueron fundadas por los estados metropolitanos como comunidades básicamente independientes, de manera similar a los asentamientos ingleses del litoral de América del Norte. Una vez fundadas, tendieron a evolucionar hacia una tímida identidad propia. El imperio español acometió el despliegue de un modelo regular de instituciones esencialmente metropolitanas e imperiales, más o menos como lo habían hecho las provincias de la Roma imperial. Tardó mucho tiempo en quedar patente que las formas básicas ya conferidas a la evolución de la América del Norte británica iban a modelar el núcleo de una futura potencia mundial. Por lo tanto, esta evolución iba a cincelar no solo la historia de América, sino la de todo el mundo. Antes de que el futuro de América del Norte quedase establecido en sus grandes directrices, debían operar dos grandes factores transformadores; los distintos entornos se revelaron cuando el continente septentrional se pobló con el movimiento hacia el oeste y por un flujo mucho mayor de inmigración no anglosajona. Sin embargo, estas fuerzas actuaron dentro y alrededor de unos moldes creados por el legado inglés, los cuales dejarían su marca en el futuro de Estados Unidos, tal como Bizancio dejó su sello en Rusia. Los países no se desprenden de sus orígenes, sino que aprenden a verlos de otro modo. A veces son los extranjeros quienes lo perciben más claramente. Por ejemplo, fue un estadista alemán quien, hacia finales del siglo XIX, observó que el rasgo internacional más importante era que Gran Bretaña y Estados Unidos hablaran el mismo idioma.