Entre las instituciones que tomaron su forma básica en los siglos XV y XVI, y todavía están entre nosotros, se encuentran las de la diplomacia permanente. Los gobernantes se enviaban largos mensajes unos a otros y negociaban, pero siempre había distintas maneras de hacerlo y de entender lo que sucedía. Los chinos, por ejemplo, utilizaban la ficción de que su emperador era el gobernante del mundo, y todas las embajadas que le llegaban tenían, por tanto, el carácter de peticiones o de tributos por parte de sus súbditos. Los reyes medievales se enviaban heraldos, en torno a los cuales se habían creado unos ceremoniales especiales y a quienes protegían unas normas específicas, o bien misiones esporádicas de embajadores. A partir de 1500, poco a poco entró en práctica el uso, en tiempos de paz, del mecanismo estándar que aún empleamos: un embajador permanente a través del cual se gestionan todas las cuestiones corrientes, por lo menos inicialmente, y en quien recae la tarea de mantener a sus propios gobernantes informados sobre el país donde está acreditado.

Los embajadores venecianos fueron los primeros ejemplos notables. No es extraño que una república que dependía tanto del comercio y del mantenimiento de unas relaciones regulares, diese los primeros ejemplos de diplomáticos profesionales. A ello siguieron más cambios. Gradualmente, los riesgos para la vida de los primeros emisarios quedaron olvidados cuando se confirió a los diplomáticos un estatus especial protegido por privilegios e inmunidades. La naturaleza de los tratados y de otras formas diplomáticas fue cada vez más precisa y normativizada, y los procedimientos se estandarizaron. Todos estos cambios llegaron poco a poco, cuando se creía que eran útiles. Es cierto que, en esencia, el diplomático profesional en el sentido moderno aún no había aparecido en 1800; por entonces, los embajadores normalmente eran nobles que podían permitirse el desempeñar un papel representativo, no eran funcionarios retribuidos. Sin embargo, ya comenzaba la profesionalización de la diplomacia. Ello es otro indicio de que, a partir de 1500, un nuevo mundo de relaciones entre poderes soberanos estaba sustituyendo los lazos feudales entre personas y la difusa supremacía del Papa y del emperador.

La característica más sorprendente de este nuevo sistema es la expresión que daba a la idea de que el mundo está dividido en estados soberanos. Esta noción tardó mucho en surgir. Sin duda, los europeos del siglo XVI no veían el continente como una serie de zonas independientes, cada una regida por su propio gobernante y perteneciente solo a este. Aún menos se creía que sus componentes tuviesen, salvo en unos pocos casos, algún tipo de unidad que pudiese llamarse «nacional». Que ello fuese así no se debía solo a la supervivencia de «reliquias» de prácticas pasadas como el Sacro Imperio Romano Germánico. También se debía a que el principio prevaleciente en la Europa moderna primigenia era el dinasticismo.

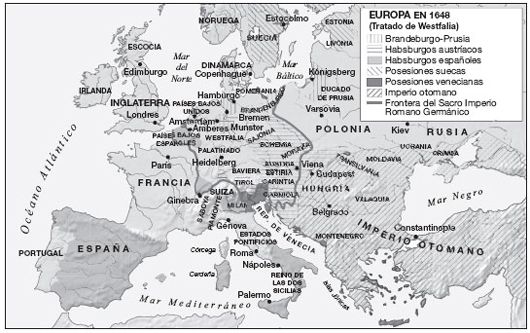

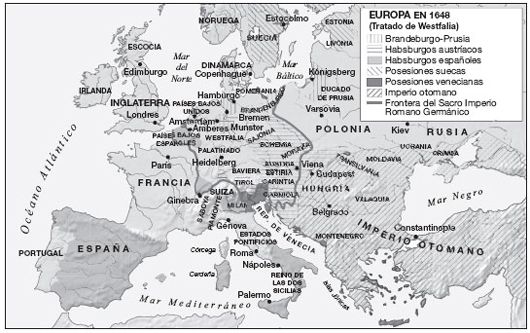

En los siglos XVI y XVII, las unidades políticas de Europa no eran tanto estados como propiedades inmuebles. Eran cúmulos de propiedades amasadas a lo largo de períodos prolongados o cortos mediante la agresividad, los enlaces matrimoniales y la herencia, es decir, por el mismo proceso y las mismas fuerzas por los cuales pudiera formarse cualquier finca familiar privada. Los resultados eran observables en unos mapas cuyas fronteras cambiaban continuamente cuando esta o aquella parte de una herencia pasaba de un gobernante a otro. Los habitantes no tenían mucho más que decir sobre el asunto que un campesino que viviese en una explotación que fuera vendida. El dinasticismo explica la monótona preocupación por las negociaciones y por la firma de tratados, con las posibles consecuencias de matrimonios y la esmerada creación y examen de las líneas de sucesión.

Además de los intereses dinásticos, los gobernantes también discutían y luchaban por la religión y, cada vez más, por el comercio o las riquezas. Algunos de ellos adquirieron posesiones en ultramar, lo cual se convirtió en un factor de mayor complejidad. De vez en cuando, se podía recurrir a los viejos principios de la superioridad feudal. También había siempre fuerzas en acción que modelaban mapas, y que funcionaban al margen de estos principios, como la colonización de nuevas tierras o el despertar de un sentimiento nacional. Sin embargo, por lo general, la mayoría de los gobernantes de los siglos XVI y XVII se consideraban a sí mismos guardianes de unos derechos e intereses heredados que, a su vez, debían transmitir. En esto, actuaban como se esperaba; imitaban las actitudes de otros hombres y otras familias de sus sociedades. No solo en la Edad Media estaban fascinados por los linajes, ya que los siglos XVI y XVII fueron la época álgida de la genealogía.

En 1500, el mapa dinástico de Europa estaba a punto de sufrir una importante transformación. Durante los dos siglos siguientes, dos grandes familias iban a disputarse gran parte de Europa, tal como en aquel momento ya se disputaban Italia. Eran la casa de los Habsburgo y la casa que gobernaba Francia, primero los Valois y más tarde, tras el ascenso al trono de Enrique IV en 1589, los Borbones. La primera sería predominantemente austríaca, y el centro de la segunda siempre sería Francia. Ambas exportaron gobernantes y consortes de gobernantes a muchos otros países. El núcleo de su disputa a principios del siglo XVI fue la herencia borgoñona. En aquel momento, cada una de ellas estaba lejos de desempeñar un papel más importante en Europa. En realidad, por aquel entonces no se distinguían mucho en cuanto a poder —aunque sí en antigüedad— de otras dinastías, como los Tudor de Gales, por ejemplo, cuyo primer rey, Enrique VII, había accedido al trono de Inglaterra en 1485.

Únicamente en Inglaterra, Francia y, tal vez, en España y Portugal, podía discernirse cierta cohesión y un sentimiento nacional real que sustentase la unidad política. Inglaterra, una potencia relativamente poco importante, era un ejemplo bien desarrollado. Al ser una isla, al margen de las invasiones y, a partir de 1492, libre de apéndices continentales, aparte del puerto marítimo de Calais (que no perdió hasta 1558), su gobierno fue centralizado, algo poco habitual. Los Tudor, deseosos de consolidar la unidad del reino tras un largo período de desorden denominado la «guerra de las Dos Rosas», vincularon deliberadamente el interés nacional con el de la dinastía. Naturalmente, Shakespeare utiliza la lengua del patriotismo (y, cabe señalar, habla poco acerca de las diferencias religiosas). También Francia había avanzado un poco en el camino de la cohesión nacional. No obstante, la casa de los Valois-Borbón tenía problemas más graves que los Tudor debido a la continua supervivencia de inmunidades y enclaves privilegiados dentro de sus territorios, sobre los cuales sus monarcas no ejercían una plena soberanía como reyes de Francia. Una parte de sus súbditos ni siquiera hablaban francés. Con todo, Francia ya estaba plenamente en vías de convertirse en un Estado nacional.

También lo estaba España, si bien sus dos coronas no se unieron hasta que el nieto de los Reyes Católicos, Carlos de Habsburgo, accedió al trono junto a su madre demente en 1516 como Carlos I. Todavía tuvo que distinguir cuidadosamente entre los derechos de Castilla y los de Aragón, pero la nacionalidad de España se volvió más evidente durante su reinado porque, pese a que al principio fue popular, Carlos difuminó la identidad nacional de España dentro de un imperio Habsburgo más grande y, de hecho, sacrificó los intereses de España a los objetivos y los triunfos dinásticos. El gran acontecimiento diplomático de la primera mitad de siglo fue su elección en 1519 como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sucedió a su abuelo Maximiliano, que se había propuesto elegirle, y unos hábiles matrimonios contraídos en el pasado ya le habían convertido para entonces en el gobernante del imperio más extenso que el mundo hubiese visto, para el cual el título imperial aportaba una corona muy adecuada. De su madre heredó los reinos españoles y, con ellos, los intereses aragoneses en Sicilia y las tierras recién descubiertas en América por Castilla. De su padre, el hijo de Maximiliano, recibió los Países Bajos, que habían formado parte del ducado de Borgoña, y de su abuelo, las tierras de los Habsburgo de Austria y el Tirol, con el Franco-Condado, Alsacia y algunos derechos en Italia. Esta fue la mayor acumulación dinástica de su época, y las coronas de Bohemia y Hungría estaban en manos del hermano de Carlos, Fernando, quien debía sucederle como emperador. La preeminencia de los Habsburgo fue el hecho central de la política europea durante la mayor parte del siglo XVI. Sus pretensiones reales y no reales se muestran claramente en la lista de los títulos de Carlos en el momento en que ascendió al trono imperial: «Rey de los romanos; emperador electo; Semper Augustus; rey de España, Sicilia, Jerusalén, las islas Baleares, las islas Canarias, las Indias y el continente del otro lado del Atlántico; archiduque de Austria; duque de Borgoña, Brabante, Estiria, Corintia, Carniola, Luxemburgo, Limburgo, Atenas y Patrás; conde de Habsburgo, Flandes y el Tirol; conde palatino de Borgoña, Hainault, Pfirt y Rosellón; landgrave de Alsacia; conde de Suabia; señor de Asia y África».

No está claro lo que representa este conglomerado, pero no es una nacionalidad. Por motivos prácticos, se dividió en dos grandes bloques: la herencia española, rica gracias a las posesiones en los Países Bajos e irrigada por un flujo creciente de oro procedente de las Américas, y las viejas tierras de los Habsburgo, que requerían un papel activo en Alemania a fin de mantener la preeminencia de la familia en este país. Sin embargo, desde el trono imperial, Carlos veía mucho más que esto. Es muy revelador el hecho de que le gustara llamarse a sí mismo «abanderado de Dios», y luchó como un antiguo paladín cristiano contra los turcos en África y por todo el Mediterráneo. Se consideraba un emperador medieval, más que un gobernante entre muchos; era la cabeza de la cristiandad y responsable solo ante Dios de su cargo. Seguramente, creía tener más derecho a ser llamado «defensor de la fe» que su rival Tudor, Enrique VIII, otro aspirante al trono imperial. Alemania, España y los intereses dinásticos de los Habsburgo fueron sacrificados en cierta medida ante la visión de Carlos de su misión. Pero aquello que pretendía era imposible. Gobernar tal imperio era un sueño que escapaba a la capacidad de cualquier hombre, dadas las tensiones generadas por la Reforma y el aparato poco adecuado de las comunicaciones y la administración del siglo XVI. Además, Carlos se esforzó por gobernar personalmente, viajando sin cesar en busca de su inalcanzable objetivo, y de este modo quizá se aseguraba de que ninguna parte de su imperio (excepto los Países Bajos) se sintiese identificada con su casa. Su aspiración revela la manera en que pervivía el mundo medieval, y también su anacronismo.

Por supuesto, el Sacro Imperio Romano Germánico era distinto de las posesiones de la familia Habsburgo. Ello también encarnaba el pasado medieval, pero en su forma más carcomida e irreal. Buena parte de Alemania era un caos supuestamente unido bajo el emperador y sus máximos representantes, la Dieta imperial. Desde la Bula de Oro, los siete electores eran prácticamente soberanos en sus territorios. También había un centenar de príncipes y más de cincuenta ciudades imperiales, todas independientes. Cerca de trescientos pequeños estados más y vasallos imperiales completaban el panorama, que es lo que quedaba del primigenio imperio medieval. A principios del siglo XVI, un intento de reformar esta confusión y de dar a Alemania una cierta unidad fracasó, lo cual favoreció a los príncipes y las ciudades menos importantes. El resultado fueron algunas instituciones administrativas nuevas. La elección de Carlos como emperador en 1519 no fue en absoluto una conclusión inevitable. La gente temía, con razón, que en los inmensos dominios de los Habsburgo los intereses alemanes quedasen invalidados o fuesen negligidos. Fueron necesarios grandes sobornos entre los electores para poder prevalecer por encima del rey de Francia (el único candidato y rival serio, ya que nadie creía que Enrique VIII, aunque compitiese, pudiera pagar lo suficiente). A partir de entonces, los intereses de la dinastía Habsburgo fueron el único principio unificador que actuó en el Sacro Imperio Romano Germánico hasta su abolición en 1806.

Italia, una de las unidades geográficas más sorprendentes de Europa, también estaba fragmentada en estados independientes, la mayoría de ellos gobernados por déspotas principescos, y algunos eran dominios de poderes externos. El Papa era un monarca temporal en los estados de la Iglesia. Un rey de la casa de Aragón gobernaba Nápoles. Sicilia pertenecía a sus parientes españoles. Venecia, Génova y Lucca eran repúblicas. Milán era un gran ducado del valle del Po en manos de la familia Sforza. Teóricamente, Florencia era una república, pero, a partir de 1509, en realidad fue una monarquía en manos de los Médicis, antes un linaje de banqueros. En el norte de Italia, los duques de Saboya gobernaban el Piamonte, al otro lado de los Alpes, desde sus tierras ancestrales. Las divisiones de la península hacían de ella una presa atractiva, y la maraña de relaciones familiares daba a los gobernantes franceses y españoles una excusa para intervenir en sus asuntos. Durante la primera mitad del siglo XVI, el principal tema de la historia de la diplomacia europea fue la rivalidad entre los Habsburgo y los Borbones, sobre todo en Italia.

Las guerras entre los Habsburgo y los Valois en Italia, que comenzaron en 1494 con una invasión francesa que recordaba a las aventuras e incursiones medievales (iniciada como una cruzada), duraron hasta 1559. En total hubo seis de las denominadas «guerras italianas», y fueron más importantes de lo que pueda parecer en un principio. Constituyen un período específico en la evolución del sistema de estados europeos. La victoria de Carlos V y la derrota de Francisco I en la elección imperial sacaron a la luz, aún más claramente, la competición dinástica. Para Carlos, como gobernante del imperio, supuso una distracción fatal respecto al problema luterano en Alemania, y para Carlos, como rey de España, marcó el inicio de una pérdida funesta del poder de su país. Para los franceses supusieron empobrecimiento e invasión, y para sus reyes, al final, frustración, ya que España mantuvo su dominio sobre Italia. Asimismo, a los habitantes de este país las guerras les acarrearon numerosos desastres. Por primera vez desde la época de las invasiones bárbaras, Roma fue saqueada (en 1527, por un ejército imperial amotinado) y la hegemonía española acabó finalmente con los grandes días de las repúblicas-ciudades. Al mismo tiempo, las costas de Italia fueron asaltadas, de común acuerdo, por barcos franceses y turcos; la falsedad de la unidad cristiana fue puesta de relieve por una alianza formal entre el rey de Francia y el sultán.

Quizá fueron buenos años solo para los otomanos. Venecia, sola frente a los turcos, contemplaba cómo su imperio del Mediterráneo oriental empezaba a desmoronarse. España, cautivada por el espejismo del dominio sobre Italia y las ilusiones engendradas por el caudal aparentemente sin fin de tesoros de las Américas, había abandonado sus conquistas anteriores en Marruecos. Tanto Carlos V como su hijo fueron derrotados en las aventuras africanas, mientras que la derrota de los turcos en Lepanto en 1571 tan solo fue un éxito momentáneo. Tres años más tarde, estos arrebataron Túnez a los españoles. La lucha con los otomanos y el apoyo a la causa de los Habsburgo en Italia supusieron un gasto excesivo incluso para la riqueza de España. En sus últimos años, Carlos V estaba paralizado por las deudas.

Abdicó en 1556, justo tras la firma de la Paz de Augsburgo, en respuesta a las disputas religiosas en Alemania, para ser sucedido como emperador por su hermano, que asumió la herencia austríaca, y como rey de España por su hijo, Felipe II, nacido y formado en España. Carlos había nacido en los Países Bajos, y la ceremonia que puso fin al reinado del gran emperador se celebró allí, en la Sala del Toisón de Oro; derramó lágrimas al abandonar la asamblea, reclinándose sobre el hombro de un joven noble, Guillermo de Orange. La división de la herencia de los Habsburgo señala el momento decisivo en los asuntos europeos durante la década de 1550.

A continuación, llegó el período más negro de la historia de Europa durante siglos. Salvo por una breve pausa al principio, los gobernantes europeos y sus pueblos se entregaron en el siglo XVII a una orgía de odio, intolerancia, masacres, tortura y brutalidad sin paralelos hasta el siglo XX. Los hechos dominantes en este período fueron la preeminencia militar de España, el conflicto ideológico abierto por la Contrarreforma, la parálisis de Alemania y, durante un largo período, de Francia (debido a las luchas internas por la religión), la aparición de nuevos centros de poder en Inglaterra, los Países Bajos holandeses y Suecia, y los primeros presagios de los conflictos de ultramar en los dos siglos siguientes. Hasta el final de este período, se observó que el poder de España había menguado y que Francia había heredado su ascendente continental.

El mejor punto de partida es la rebelión holandesa. Al igual que la Guerra Civil española de 1936-1939 (pero durante mucho más tiempo), mezcló a los extranjeros en una confusión de disputas ideológicas, políticas, estratégicas y económicas. Francia no podía estar tranquila mientras los ejércitos españoles la podían invadir desde España, Italia y Flandes. La implicación de Inglaterra se produjo de otras maneras. Pese a que era protestante, solo era eso, protestante, y Felipe II intentó evitar una ruptura absoluta con Isabel I. Durante mucho tiempo, no estuvo dispuesto a sacrificar la oportunidad de hacer valer los intereses ingleses que había obtenido de su matrimonio con María Tudor, y al principio pensó que los conservaría casándose con otra reina inglesa. Además, durante cierto tiempo tuvo que dedicarse a las campañas contra los otomanos. No obstante, los sentimientos nacionales y religiosos estaban inflamados en Inglaterra por la respuesta española ante la piratería inglesa a expensas del imperio español. Las relaciones angloespañolas se deterioraron rápidamente en las décadas de 1570 y 1580. Isabel ayudó abierta y encubiertamente a los holandeses, a quienes no quería ver declinar, pero lo hizo sin entusiasmo; al ser una monarca, no le gustaban los rebeldes. Al final, provista de la aprobación papal para la deposición de Isabel, la reina hereje, España organizó un gran proyecto de invasión en 1588. «Dios sopló y fueron dispersados», se lee en la inscripción de una medalla conmemorativa inglesa; el mal tiempo terminó la tarea de la planificación española y de la marina y la artillería inglesas (pese a que, en realidad, ningún barco fue hundido por el fuego enemigo) para llevar la Armada al desastre. La guerra con España continuó mucho después de que sus restos derrotados hubiesen vuelto penosamente a los puertos españoles, pero el peligro real había pasado. Además, de forma casi casual, había nacido una tradición naval inglesa de enorme importancia.

Jacobo I se esforzó notablemente por evitar una reactivación del conflicto una vez que se firmó la paz, y lo consiguió, pese a los prejuicios antiespañoles de sus súbditos. Inglaterra no se vio envuelta en el conflicto continental cuando la rebelión holandesa que estalló tras la Tregua de los Doce Años se convirtió en un conflicto mucho mayor, la guerra de los Treinta Años. Su origen estuvo en el intento de los Habsburgo de reconstruir la autoridad imperial en Alemania vinculándola con el triunfo de la Contrarreforma. Ello puso en cuestión la Paz de Augsburgo y la supervivencia de una Alemania plural en materia de religión. Se percibió también como un intento de reforzar una casa de Habsburgo demasiado ambiciosa. Nuevamente, las contracorrientes confundían la pauta del conflicto ideológico. Al igual que los Habsburgo y los Valois se habían disputado Italia en el siglo XVI, los Habsburgo y los Borbones se disputaron Alemania en la centuria siguiente. Los intereses dinásticos motivaron la entrada de Francia en el conflicto, en contra de los Habsburgo católicos. Bajo el liderazgo de un cardenal, la «hija mayor de la Iglesia», como Francia se denominaba, se alió con los calvinistas holandeses y con los luteranos daneses y suecos para asegurar los derechos de los príncipes alemanes. Mientras, los desafortunados habitantes de gran parte de Europa central a menudo tenían que soportar los caprichos y las rapiñas de los señores de la guerra, prácticamente independientes. El cardenal Richelieu tiene más derecho que nadie a reclamarse el creador de una política exterior consistente en provocar problemas al otro lado del Rin, la cual iba a ser muy útil a Francia durante todo un siglo. Y, por si alguien todavía lo dudaba, con él se impuso claramente la era de la Realpolitik y de la raison d’État, de la simple afirmación sin escrúpulos de los intereses del Estado soberano.

La Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de los Treinta Años en 1648, fue en varios sentidos el registro de un cambio. Pero aún mostraba vestigios del pasado que se desvanecía. Esto la convierte en un buen punto panorámico. Fue el final de la era de las guerras religiosas en Europa; por última vez, los hombres de Estado europeos tuvieron como una de sus mayores preocupaciones la resolución general del futuro religioso de sus pueblos. También marcó el final de la supremacía militar española y del sueño de reconstruir el imperio de Carlos V, y cerró una época en la historia de los Habsburgo. En Alemania había surgido una nueva fuerza en el electorado de Brandeburgo, con el cual competirían más adelante los Habsburgo, pero la frustración de los objetivos de esta casa en Alemania fue obra de extranjeros, de Francia y Suecia. Aquí estaba la auténtica señal del futuro: empezaba un período de predominio francés en Europa al oeste del Elba. Desde una perspectiva aún más amplia, abrió una etapa durante la cual las cuestiones subyacentes de la diplomacia europea serían el equilibrio del poder en Europa, tanto en el este como en el oeste, el destino del imperio otomano y el reparto del poder global.

Sin embargo, un siglo y medio después de Colón, cuando España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda ya tenían importantes imperios ultramarinos, aparentemente estas cuestiones no tenían interés para los autores de la paz de 1648. Inglaterra ni siquiera estaba representada en ninguno de los centros de negociación; apenas se había implicado en los hechos una vez que hubo terminado la primera fase de la guerra. Preocupada por sus luchas internas y en conflicto con sus vecinos escoceses, su política exterior estaba dirigida hacia fines más extraeuropeos que europeos, pese a que fueron estos objetivos los que la llevaron a luchar contra los holandeses (1652-1654). Aunque Cromwell pronto restableció la paz, al convencer a los holandeses de que en el mundo había espacio para que las dos potencias pudiesen comerciar, las diplomacias inglesa y holandesa ya mostraban más claramente que la de otros países la influencia de los intereses comerciales y coloniales.

La preponderancia francesa en el continente estaba fundada en sólidas ventajas naturales. Francia era el Estado más populoso de Europa occidental, y en este simple hecho se basó el poder militar francés hasta el siglo XIX; siempre sería necesario reunir grandes fuerzas internacionales para contenerlo. Además, por muy pobres que parezcan sus habitantes a los ojos modernos, Francia fue capaz de sustentar un enorme florecimiento del poder y el prestigio bajo Luis XIV. Su reinado empezó formalmente en 1643, aunque en realidad fue en 1661, cuando, a los veintidós años, anunció su intención de dirigir sus propios asuntos. Su ascenso al poder supremo fue un hecho crucial en la historia internacional y también en la de Francia. Fue el exponente más consumado del ejercicio de la dignidad real que nunca haya existido. Su política exterior solo puede distinguirse por conveniencia de otros aspectos de su reinado. La construcción de Versalles, por ejemplo, no fue solo la satisfacción de un capricho personal, sino un ejercicio de creación de un prestigio esencial para su diplomacia. De manera similar, aunque puedan separarse, sus políticas exterior e interior estaban estrechamente relacionadas entre ellas y con su ideología. Luis XIV quería reforzar la estratégica frontera noroccidental de Francia, pero además despreciaba a los holandeses (pese a que les comprase millones de bulbos de tulipán al año para Versalles) por ser comerciantes, los desaprobaba por ser republicanos y los detestaba por ser protestantes. En él vivía el espíritu de la Contrarreforma militante. Y eso no era todo. Era un hombre legalista —los reyes tenían que serlo—, y se sentía más cómodo cuando había una base jurídica suficiente para dar respetabilidad a lo que hacía. Este es el complejo trasfondo de una política exterior de expansión. Si bien al final le costó muy cara al país, llevó a Francia a una preeminencia gracias a la cual iba a avanzar libremente durante medio siglo XVIII y creó una leyenda que los franceses aún recuerdan con nostalgia.

El deseo de Luis XIV de una frontera más reforzada significó conflictos con España, que aún poseía los Países Bajos holandeses y el Franco-Condado. La derrota de España dio paso a la guerra con los holandeses. Estos resistieron, pero la guerra terminó en 1678 con una paz normalmente considerada como el punto álgido de la gestión de Luis XIV en materia de asuntos exteriores. A continuación, el rey se volvería hacia Alemania. Además de buscar conquistas territoriales, aspiraba a la corona imperial, y para conseguirla estaba dispuesto a aliarse con los turcos. En 1688 hubo un punto de inflexión, cuando Guillermo de Orange, estatúder de Holanda, llevó a su esposa, María Estuardo, a Inglaterra para que sustituyese a su padre en el trono inglés. A partir de aquel momento, Luis tuvo un nuevo y persistente enemigo al otro lado del canal de la Mancha, en lugar de los amables reyes Estuardo. El holandés Guillermo pudo desplegar los recursos del poderoso país protestante y, por primera vez desde la época de Cromwell, Inglaterra envió un ejército al continente para dar apoyo a una liga de estados europeos (incluso el Papa participó en ella en secreto) contra Luis XIV. La guerra de la Gran Alianza (también conocida como «guerra de la Liga de Augsburgo») unió a España y Austria, así como a los estados protestantes de Europa, para poner freno a la desmesurada ambición del rey francés. La paz que puso fin al conflicto fue la primera en que este tuvo que hacer concesiones.

En 1700, Carlos II de España murió sin heredero. Fue una situación que Europa llevaba tiempo esperando, ya que era una persona enfermiza y mentalmente débil. Se habían realizado ingentes preparativos diplomáticos para su fallecimiento, dados el grave peligro y las oportunidades que su muerte suponía. Estaba en juego una enorme herencia dinástica. Toda una maraña de derechos al trono derivados de alianzas matrimoniales del pasado significaron que el emperador Habsburgo y Luis XIV (que había transmitido sus derechos en esta cuestión a su nieto) tendrían que dirimir la cuestión. Pero muchos estaban interesados en ella. Los ingleses querían saber qué sucedería con el comercio de la América española y los holandeses, cuál sería el destino de los Países Bajos españoles. La perspectiva de una herencia indivisa transmitida a los Borbones o a los Habsburgo asustaba a todo el mundo. El fantasma del imperio de Carlos V volvió a surgir. Por ello se habían suscrito tratados de partición. Pero el testamento de Carlos dejaba toda la herencia española al nieto de Luis; este la aceptó, dejando de lado los acuerdos que había contraído. También ofendió a los ingleses al reconocer al pretendiente Estuardo exiliado como Jacobo III de Inglaterra. Muy pronto se formó una Gran Alianza entre el emperador, las Provincias Unidas e Inglaterra, y comenzó la guerra de Sucesión española, un conflicto de doce años de duración que finalmente obligó a Luis XIV a asumir la derrota. Por los tratados firmados en 1713 y 1714 (la Paz de Utrecht), las coronas de España y Francia fueron declaradas inhábiles para siempre para ser unidas. El primer rey Borbón de España ocupó su lugar en el trono español, y aunque tomó con él las Indias, renunció a los Países Bajos, que pasaron al emperador como compensación y para proporcionar un espacio de defensa a los holandeses frente a ulteriores agresiones francesas. Austria también se benefició de Italia. Francia hizo concesiones en ultramar a Gran Bretaña (como sucedió tras la unión de Inglaterra con Escocia en 1707). El pretendiente Estuardo fue expulsado de Francia y Luis reconoció al sucesor protestante de Inglaterra.

Estos importantes hechos aseguraron la práctica estabilización de la Europa continental occidental hasta la Revolución francesa, ocurrida setenta y cinco años más tarde. No gustaron a todo el mundo (el emperador se negó a admitir el final de su derecho al trono de España), pero, en gran medida, las principales definiciones de Europa occidental al norte de los Alpes se han mantenido tal como eran en 1714. Por supuesto, Bélgica no existía, pero los Países Bajos austríacos ocupaban buena parte de lo que ahora es aquel país, y las Provincias Unidas correspondían a los modernos Países Bajos. Francia conservaría el Franco-Condado y, excepto entre 1871 y 1918, Alsacia y Lorena, que Luis XIV había conseguido. A partir de 1714, España y Portugal quedaron separadas por sus fronteras actuales. Todavía contaban con grandes imperios coloniales, pero no volvieron a ser capaces de desplegar su fuerza potencial para superar su condición de potencias de segundo rango. En Occidente, Gran Bretaña era ahora la gran potencia. Desde 1707, Inglaterra ya no tuvo que preocuparse por la vieja amenaza de los escoceses, pero, mediante un vínculo personal, se asoció nuevamente con el continente, porque a partir de 1714 sus monarcas también eran electores de Hannover. Al sur de los Alpes, la agitación tardó mucho en calmarse. Una Italia todavía desunida sufrió cerca de tres décadas de inseguridad, con algunos representantes menores de las casas reales europeas pasando de un Estado a otro en un intento de atar cabos sueltos y hacerse con las sobras de la época de la rivalidad dinástica. A partir de 1748, solo quedó una dinastía autóctona importante en la península, la de Saboya, que gobernaba el Piamonte, en la vertiente sur de los Alpes, y la isla de Cerdeña. Por su parte, es cierto que desde el siglo XV los Estados Pontificios podían considerarse una monarquía italiana, aunque solo ocasionalmente fuese dinástica, y las repúblicas de Venecia, Génova y Lucca, todas en declive, también sostenían el desgastado estandarte de la independencia italiana. En otros estados se instalaron gobernantes extranjeros.

De este modo, la geografía política occidental quedó fijada durante mucho tiempo. Directamente, ello debió mucho a la necesidad sentida por todos los hombres de Estado de evitar, hasta que fuese posible, otro conflicto como el que se acababa de cerrar. Por primera vez, un tratado de 1713 declaraba que el propósito de los firmantes era asegurar la paz mediante un equilibrio del poder. Este objetivo práctico fue una importante innovación en el pensamiento político. Había buenos motivos para ser realistas; las guerras eran más caras que nunca, e incluso Gran Bretaña y Francia, los únicos países que en el siglo XVIII fueron capaces de luchar contra otras grandes potencias sin aportaciones económicas exteriores, habían quedado debilitadas. Pero el final de la guerra de Sucesión española aportó también una solución efectiva para ciertos problemas reales. Se iniciaba una nueva era. A excepción de Italia, gran parte del mapa político del siglo XX ya era visible en Europa occidental. El dinastismo empezaba a quedar relegado a un segundo plano como principio de la política exterior. Había comenzado la era de la política nacional, por lo menos para algunos príncipes que se daban cuenta de que ya no podían separar los intereses de su casa de los de su país.

Al este del Rin (y más aún al este del Elba), todo era distinto. Allí ya se habían producido grandes cambios, y tendrían lugar muchos más antes de 1800. Pero sus orígenes deben buscarse muy atrás en el tiempo, a comienzos del siglo XVI. En aquella época, las fronteras de Europa oriental estaban custodiadas por la Austria de los Habsburgo y por un extenso reino polaco-lituano gobernado por los Jaguellón, que se había constituido mediante matrimonios en el siglo XIV. Compartían con el imperio marítimo de Venecia el peso de la resistencia frente al poder otomano, el factor crucial de la política de Europa oriental en aquel momento.

La expresión «cuestión oriental» aún no se había inventado; de haber existido, se habría referido al problema de defender Europa contra el islam. Los turcos no dejaron de lograr victorias y conquistas hasta el siglo XVIII, pese a que entonces ya habían hecho su último gran esfuerzo. Sin embargo, durante más de dos siglos tras la captura de Constantinopla, habían marcado la pauta en la diplomacia y la estrategia en Europa oriental. A aquella captura le siguió más de un siglo de guerras navales y de expansión turca, en las que Venecia fue quien se llevó la peor parte. Seguía siendo rica en comparación con otros estados italianos, pero sufrió un relativo declive, primero en su poder militar y más tarde en el comercial. El primero, que condujo al segundo, fue resultado de una larga batalla perdida contra los turcos, quienes en 1479 capturaron las islas Jónicas e impusieron un tributo anual sobre el comercio en el mar Negro. Aunque Venecia se apoderó de Chipre dos años después y la convirtió en una importante base, la perdió a su vez en 1571. Hacia 1600, pese a seguir siendo un Estado rico (gracias a sus manufacturas), Venecia dejó de ser una potencia mercantil del nivel de las Provincias Unidas o incluso de Inglaterra. Primero Amberes, y más tarde Amsterdam, la eclipsaron. Los éxitos turcos quedaron interrumpidos a principios del siglo XVII, pero prosiguieron. En 1669, los venecianos tuvieron que reconocer que habían perdido Creta. Mientras, en 1664, Hungría pasó a ser la última conquista turca de un reino europeo, si bien los ucranianos pronto reconocieron el protectorado turco y los polacos tuvieron que renunciar a Podolia. En 1683, los turcos impusieron un segundo asedio a Viena (el primero tuvo lugar un siglo y medio antes), y sobre Europa parecía que pesaba el peor peligro de los dos últimos siglos. En realidad, no era así. Sería la última vez que Viena fuera asediada, puesto que los días de esplendor del poder otomano habían tocado a su fin.

En efecto, el proyecto que había empezado con la conquista de Hungría fue el último esfuerzo de una potencia aquejada por problemas desde hacía tiempo. Su ejército ya no estaba al día en cuanto a la tecnología militar del momento; no contaba con artillería de campo, que se había convertido en el arma decisiva de los campos de batalla del siglo XVII. En el mar, los turcos se aferraban a las tácticas de las viejas galeras —embestir y abordar—, cada vez menos efectivas contra la técnica de los países atlánticos de usar el barco como una batería flotante de artillería (desafortunadamente para ellos, los venecianos también eran conservadores). En cualquier caso, el poder turco fue sometido a una tensión excesiva y sucumbió. No había amenazado al protestantismo en Alemania, Hungría y Transilvania, pero estaba atrapado en Asia (donde la conquista de Irak a Persia en 1639 puso casi todo el mundo árabe-islámico bajo dominio otomano) y también en Europa y África, y la tensión era excesiva para que su estructura pudiese permitirse relajarse con gobernantes no aptos o incompetentes. Un gran visir enderezó la situación a mediados de siglo para hacer posibles las últimas ofensivas. Pero había defectos que no pudo corregir, ya que eran inherentes a la propia naturaleza del imperio.

El imperio otomano, consistente en una ocupación militar orientada más al saqueo que a la unidad política, estaba dirigido a una continua expansión y a apropiarse de recursos en forma de impuestos y mano de obra. Además, dependía peligrosamente de unos súbditos cuya lealtad no podía conseguir. Los otomanos, por lo general, respetaban las costumbres y las instituciones de las comunidades no musulmanas, las cuales eran gobernadas bajo el sistema del millet, a través de sus propias autoridades. Los griegos ortodoxos, los armenios y los judíos eran las comunidades más importantes, y cada una tenía sus propios acuerdos; los cristianos griegos, por ejemplo, debían pagar un impuesto especial por cada individuo y, en última instancia, eran gobernados por el patriarca de Constantinopla. En niveles inferiores, tales acuerdos se alcanzaban, como mejor parecía, con los dirigentes de comunidades locales para dar apoyo al aparato de saqueo. Al final, ello dio lugar a la presencia de súbditos muy poderosos, como los pachás, acomodados en sus nidos en medio de la incoherencia y la ineficacia. Ello no daba a los súbditos del sultán una sensación de identificación con su gobierno, sino que más bien les alejaba del mismo.

No obstante, el año 1683, pese a ser una fecha muy simbólica por ser la última vez que Europa se mantuvo a la defensiva frente al islam antes de pasar al ataque, fue un momento menos peligroso de lo que parecía. Después de que la ola del poder turco perdiese impulso casi sin interrupción hasta 1918, nuevamente quedó confinado al hinterland de Constantinopla y al antiguo núcleo otomano, Anatolia. La liberación de Viena por el rey de Polonia, Juan Sobieski, fue seguida por la de Hungría, tras un siglo y medio de dominio otomano. El destronamiento de un sultán ineficiente en 1687 y su encierro en una jaula no sirvieron para remediar la flaqueza de los tucos. En 1699, Hungría entró a formar parte formalmente de los dominios de los Habsburgo, después del primer tratado de paz firmado por los otomanos como potencia derrotada. En el siglo siguiente, Transilvania, Bucovina y buena parte de las costas del mar Negro se liberarían del control otomano. Hacia 1800, los rusos habían establecido una protección especial sobre sus súbditos cristianos contra los otomanos, y ya habían intentado incitar una rebelión entre ellos. También fue en el siglo XVIII cuando el dominio otomano se debilitó en África y en Asia; hacia finales del siglo, aunque se preservasen las formas, el califato otomano era similar al de los abasíes durante su declive. Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Siria, Mesopotamia y Arabia eran, en grados distintos, independientes o semiindependientes.

No fueron los guardianes tradicionales de Europa oriental, la antigua gran comunidad polaco-lituana y los Habsburgo, quienes heredaron el legado del imperio otomano, ni tampoco fueron ellos quienes infligieron los golpes más duros a un imperio otomano tambaleante. Los polacos se estaban acercando al final de su historia como país independiente. La unión personal de Lituania y Polonia se había convertido demasiado tarde en una unión real de ambos países. En 1572, cuando el último rey del linaje Jaguellón murió sin descendencia, el trono pasó a ser electivo no solo teóricamente, sino también en la práctica. Un territorio amplísimo estaba a disposición de cualquiera. Su sucesor fue un francés, y, durante el siglo siguiente, el país estuvo sometido a una intensa y continua presión por parte de los turcos, los rusos y los suecos. Polonia únicamente prosperó contra dichos enemigos cuando estos estaban ocupados en otra parte. Los suecos penetraron en sus territorios septentrionales durante la guerra de los Treinta Años, y la última costa polaca les fue devuelta en 1660. Las divisiones internas también se habían agravado. La Contrarreforma trajo la persecución religiosa de los polacos protestantes, y en Ucrania se produjeron levantamientos de los cosacos y continuos alzamientos de los siervos.

La elección como rey del heroico Juan Sobieski sería la última que no fue resultado de maquinaciones por parte de gobernantes extranjeros. Había logrado importantes victorias y consiguió imponerse sobre la curiosa y descentralizada constitución de Polonia. Los reyes elegidos tenían muy poco poder real para compensar el de los terratenientes. No poseían un ejército estable y solo podían contar con sus propias tropas personales cuando alguna facción entre la nobleza o los potentados recurría a la práctica de la rebelión armada («confederación») para satisfacer sus deseos. En la Dieta, el órgano parlamentario central del reino, la norma de la unanimidad obstaculizaba cualquier reforma. Con todo, tal reforma era muy necesaria si aquella Polonia poco definida geográficamente, dividida religiosamente y gobernada por una nobleza rural demasiado egoísta quería sobrevivir. El país era una comunidad medieval dentro de un mundo que se modernizaba.

Juan Sobieski no podía hacer nada por cambiarlo. La estructura social de Polonia era sólidamente resistente a la reforma. La nobleza o la alta burguesía eran, efectivamente, clientes de unas pocas familias notables extraordinariamente ricas. Uno de los clanes, los Radziwill, poseía fincas de la superficie de media Irlanda, y contaba con una corte que eclipsaba la de Varsovia; las fincas de los Potocki cubrían 17.000 kilómetros cuadrados (aproximadamente la mitad de la superficie de la república de Holanda). Los propietarios más pequeños no podían resistir ante los grandes. Sus fincas representaban menos de una décima parte de Polonia en 1700. El millón, aproximadamente, de personas que legalmente constituían la «nación» polaca, eran en su mayor parte pobres y, por lo tanto, estaban dominadas por los grandes potentados, reticentes a ceder su poder para formar una confederación o para manipular la Dieta. En la base de la pirámide estaba el campesinado, uno de los más miserables de Europa, que en 1700 luchaba sin cesar contra los tributos feudales que les exigían, y sobre cuya vida los señores rurales tenían derecho a decidir. Las ciudades no tenían poder. Tan solo la mitad de su población era acomodada, y habían sido asoladas por las guerras del siglo XVII. Prusia y Rusia también descansaban sobre atrasadas estructuras agrarias y feudales, pero sobrevivieron. Polonia fue el único de los tres estados orientales que se hundió por completo. El principio de elección bloqueó la aparición de unos Tudor o unos Borbones polacos que pudiesen identificar su propio instinto dinástico de autoengradecimiento con el del país. Polonia entró en el siglo XVIII con un rey extranjero, el elector de Sajonia, que fue elegido para suceder a Juan Sobieski en 1697, fue depuesto por los suecos y, luego, devuelto al trono por los rusos.

Rusia era la futura gran potencia del este. Su identidad nacional apenas era discernible en 1500, y doscientos años más tarde su potencial solo estaba empezando a ser intuido por la mayoría de los hombres de Estado del oeste, aunque los polacos y los suecos ya eran conscientes del mismo. Ahora resulta difícil comprender lo rápido y sorprendente que fue el surgimiento como gran potencia del que habría de convertirse en uno de los estados más poderosos del mundo. Al principio de la era europea, cuando Iván el Grande solo había esbozado el proyecto de la futura Rusia, tal progreso era inconcebible, y siguió siéndolo durante mucho tiempo. El primer hombre que llevó formalmente el título de «zar» fue su nieto Iván IV, coronado en 1547, y la concesión de dicho título en su coronación significaba que el gran príncipe de Moscú se había convertido en un emperador gobernante de numerosos pueblos. A pesar de poseer una energía tremenda, que le valió el sobrenombre de «el Terrible», no desempeñó un papel significativo en los asuntos europeos. Rusia era tan poco conocida, incluso en el siglo siguiente, que un rey francés podía escribir al zar sin saber que el príncipe al que se dirigía había muerto diez años antes. La forma de la futura Rusia se definió lentamente, y de manera casi inadvertida en Occidente. Incluso después de Iván el Grande, Rusia seguía estando poco definida territorialmente y desprotegida. Los turcos habían presionado hacia el sudeste de Europa. Entre ellos y Moscú estaba Ucrania, la tierra de los cosacos, pueblos que defendían encarnizadamente su independencia. Mientras no tuvieron enemigos poderosos, les resultó fácil hacerlo. Al este de Rusia, los Urales constituían una frontera teórica, aunque poco real. A los gobernantes de Rusia siempre les ha resultado difícil sentirse aislados en medio de un espacio hostil. Casi instintivamente, han buscado fronteras naturales en sus extremos o una muralla protectora de estados clientes.

Los primeros pasos debían ser la consolidación de las conquistas de Iván el Grande, que constituyeron el corazón de Rusia. A continuación, vino la penetración en las tierras desiertas del norte. Cuando Iván el Terrible accedió al trono, Rusia tenía una pequeña costa báltica y un vasto territorio que se extendía hasta el mar Blanco, escasamente habitado por algunos pueblos primitivos muy diseminados, pero que constituía una ruta hacia el oeste. En 1584 se fundó el puerto de Arcángel. Iván no podía hacer mucho en el frente báltico, pero tuvo el acierto de atacar a los tártaros cuando estos incendiaron de nuevo Moscú en 1571, matando supuestamente a 150.000 personas fruto del incendio. Los expulsó de Kazán y Astracán y se hizo con el control de todo el curso del Volga, llevando el poder moscovita hasta el Caspio.

La otra gran ofensiva que empezó durante su reinado fue hacia el otro lado de los Urales, en dirección a Siberia, y no sería tanto una conquista como una colonización. Aún hoy en día, la mayor parte del territorio de Rusia se halla en Asia, y, durante casi dos siglos, una potencia mundial fue gobernada por los zares y sus sucesores. Los primeros pasos hacia este resultado fueron una irónica anticipación de lo que iba a ser una constante en la enorme frontera siberiana en épocas posteriores; parece que los primeros pobladores rusos que cruzaron los Urales eran refugiados políticos de Novgorod, y entre los que les siguieron había otros que escapaban de la servidumbre (en Siberia no había siervos) y cosacos agraviados. Hacia 1600, había asentamientos rusos incluso a más de 900 kilómetros de los Urales, supervisados estrictamente por una burocracia competente para garantizar al Estado tributos en forma de pieles. Los ríos fueron un factor clave en esta región, más importantes incluso que los de la frontera con América. Al cabo de cincuenta años, un hombre podía viajar con sus bienes por río con solo tres porteadores desde Tobolsk, a unos 450 kilómetros al este de los Urales, hasta el puerto de Ojotsk, a cerca de 5.000 kilómetros de distancia. Y solo había unos 600 kilómetros por mar desde Sajalin, la más septentrional de las grandes islas de la cadena que constituye Japón, un paso por mar de la distancia aproximada entre Land’s End —el punto extremo del sudoeste de Inglaterra— y Amberes. Hacia 1700, había unos 200.000 colonos al este de los Urales; se había podido firmar el Tratado de Nerchinsk con los chinos, y se dice que algunos rusos hablaban de la conquista de China.

El movimiento hacia el este no se vio muy afectado por los trastornos y los peligros de la «era de los disturbios» que siguió a la muerte de Iván, si bien en el oeste hubo momentos en que se perdió la salida al Báltico e incluso Moscú y Novgorod fueron ocupadas por lituanos o polacos. Rusia aún no era una verdadera potencia europea en el siglo XVII. La fuerza emergente de Suecia se había lanzado contra ella, y hasta la gran guerra de 1654-1667 los zares no pudieron recuperar Smolensk y la Pequeña Rusia, aunque las perdieron de nuevo (solo brevemente) hasta 1812. En este momento, los mapas y tratados empiezan a definir Rusia por el oeste de un modo que empezaba a ser real. Hacia 1700, había incorporado su primera plaza fuerte en el mar Negro, Azov, mientras que su frontera sudoeste se hallaba en la orilla oeste del Dniéper en gran parte de su curso, abrazando la gran ciudad histórica de Kiev y a los cosacos que vivían en la orilla oriental. Estos habían acudido al zar pidiendo protección contra los polacos, y se les concedió un gobierno especial semiautónomo, que se mantuvo hasta la época soviética. La mayoría de las posesiones ganadas lo habían sido a costa de Polonia, durante mucho tiempo dedicada a repeler a los turcos y a los suecos. Pero los ejércitos rusos se unieron a los polacos contra los otomanos en 1687, algo que constituyó también un momento histórico: el inicio de la clásica «cuestión oriental» que iba a dar problemas a los gobernantes hasta 1918, cuando se dieron cuenta de que el problema de decidir qué límite debía ponerse a la invasión rusa del imperio otomano en Europa se había desvanecido con la desaparición de los imperios.

La formación de Rusia fue básicamente un acto político. La monarquía era su centro y motor; el país no tenía una unidad racial que pudiese predestinar su existencia ni una difusa definición geográfica capaz de imponer una forma. Estaba unida por la fe ortodoxa, pero había otros eslavos que también eran ortodoxos. El incremento del dominio y del poder personal de los zares fue la clave para la creación de la nación. Iván el Terrible fue un reformador administrativo. Bajo su mandato apareció el germen de una nobleza que debía prestar servicios militares a cambio de sus tierras, el desarrollo de un sistema usado por los príncipes de Moscú para conseguir levas a fin de luchar contra los tártaros. Posibilitó la formación de un ejército que hizo que el rey de Polonia advirtiese a la reina de Inglaterra, Isabel I, de que, si los rusos conseguían los conocimientos técnicos de los occidentales, serían invencibles. El peligro era remoto, pero previsible.

De vez en cuando había retrocesos, aunque la supervivencia del Estado, vista en perspectiva, no parece haber estado en peligro. El último zar de la dinastía Ruríkida murió en 1598. La usurpación y las disputas por el trono entre familias nobles y los intervencionistas polacos prosiguieron hasta 1613, cuando emergió el primer zar de un nuevo linaje, Miguel Romanov. Pese a que fue un gobernante débil que vivió a la sombra de su dominante padre, fundó una dinastía que iba a gobernar Rusia durante trescientos años, hasta que el Estado zarista se derrumbó. Sus sucesores inmediatos combatieron a los nobles rivales y humillaron a los más destacados, los boyardos, que habían intentado recuperar un poder refrenado por Iván el Terrible. Más allá de sus filas, el único rival interno en potencia era la Iglesia. En el siglo XVII quedó debilitada por un cisma, y en 1667 se dio un gran paso en la historia de Rusia cuando el patriarca fue marginado tras una disputa con el zar. En Rusia no habría Querella de las Investiduras. A partir de este momento, la Iglesia de Rusia estuvo estructural y jurídicamente subordinada a un funcionario laico. Entre los creyentes, a menudo surgirían críticas doctrinales y morales espontáneas a la ortodoxia del momento; ese fue el punto de partida del prolongado y culturalmente importante movimiento de disensión religiosa clandestina llamado raskol, que con el paso del tiempo pasaría a alimentar la oposición política. Pero Rusia nunca vivió el conflicto entre Iglesia y Estado que constituyó una fuerza tan creativa en Europa occidental, como tampoco conocería el estímulo de la Reforma.

El resultado fue la evolución final de la duradera forma de gobierno rusa, la autocracia zarista. Se caracterizó por la personificación en el gobernante de una autoridad semisacrosanta no limitada por unos controles jurídicos claros, por un énfasis en el servicio que todos los súbditos le debían, por la vinculación de la posesión de la tierra a esta idea, por la noción de que todas las instituciones del Estado salvo la Iglesia derivaban de él y no tenían una entidad propia, por la falta de distinción entre los poderes y el desarrollo de una burocracia ingente, y por la importancia crucial de las necesidades militares. Estas cualidades, tal como el historiador que elaboró la lista señalaba, no estaban todas presentes desde el principio, ni tampoco fueron todas ellas operativas y obvias en la misma medida y en todo momento. Aun así, distinguen claramente el zarismo de la monarquía existente en la cristiandad occidental allí donde, desde la Edad Media, ciudades-Estado del reino, gremios y muchos otros organismos habían establecido los privilegios y libertades sobre los que se edificaría posteriormente el constitucionalismo. En la vieja Moscú, el funcionario de más alto rango tenía un título que significaba «esclavo» o «servidor» en una época en que, en la vecina Polonia-Lituania, el funcionario de nivel más bajo era designado «ciudadano». Incluso Luis XIV, a pesar de que creía en el derecho divino y aspiraba a una autoridad sin igual, siempre concibió el poder como algo restringido explícitamente por derechos, por la religión y por la ley ordenada por Dios. Aunque sus súbditos sabían que era un monarca absoluto, estaban seguros de que no era un déspota. Asimismo, en Inglaterra se estaba desarrollando una monarquía aún más diferente desde un primer momento, bajo control del Parlamento.

Por muy divergentes que fuesen las prácticas monárquicas inglesa y francesa, ambas aceptaban unas limitaciones teóricas y prácticas inconcebibles en el zarismo. Llevaban el sello de una tradición occidental que Rusia nunca había conocido, y, durante toda su existencia, en Occidente la autocracia rusa sería sinónimo de despotismo. Pero era adecuado para Rusia. Además, las actitudes que subyacían a este sistema parecen ajustarse en cierta medida aún a Rusia. Los sociólogos del siglo XVIII sugerían que los países extensos y llanos propiciaban el despotismo. Esto es una simplificación, pero en un país tan grande como Rusia, que abarca tantas regiones naturales y tantos pueblos distintos, siempre ha habido tendencias centrífugas latentes. Hasta la actualidad, los hechos han reflejado esta diversidad. Rusia siempre ha tenido que ser mantenida unida por una intensa fuerza centrípeta para evitar que las divergencias de su interior fuesen explotadas por los enemigos de las fronteras.

La marginación de los boyardos dejó a la familia gobernante aislada en su preeminencia. La nobleza rusa pasó poco a poco a ser dependiente del Estado debido a que la nobleza derivaba del servicio, el cual en el siglo XVII era a menudo recompensado con tierras y, posteriormente, con la concesión de siervos. Toda la tierra pasó a ser poseída con la condición de servir a la autocracia, como se definía en una «Tabla de rangos» en 1722. Efectivamente, esta tabla amalgamaba todas las categorías de la nobleza en una sola clase. Las obligaciones que imponía a los nobles eran muy amplias, y a menudo cubrían toda la vida de un hombre, si bien en el siglo XVIII se redujeron progresivamente y, finalmente, fueron suprimidas por completo. Sin embargo, el servicio seguía siendo el camino hacia un ennoblecimiento automático, y los nobles rusos nunca lograron tanta independencia respecto a sus monarcas como los nobles de otros países. Les fueron concedidos nuevos privilegios, pero no surgió una casta cerrada, sino que la nobleza creció enormemente con las nuevas ascensiones y por un incremento natural. Algunos de sus miembros eran muy pobres, porque en Rusia no había primogenitura ni fideicomiso, de modo que una propiedad podía quedar muy dividida al cabo de tres o cuatro generaciones. Hacia finales del siglo XVIII, la mayoría de los nobles tenían menos de un centenar de siervos.

De todos los gobernantes de la Rusia imperial, el que hizo un uso más memorable de la autocracia y modeló más profundamente su carácter fue Pedro el Grande. Accedió al trono a los diez años y, cuando murió, algunos de los cambios introducidos en Rusia nunca podrían erradicarse por completo. En cierto modo, se parecía a hombres fuertes del siglo XX que han luchado implacablemente por llevar sociedades tradicionales a la modernidad, pero antes que nada era un monarca de su época, que centraba su atención en las victorias en la guerra —durante todo su reinado, Rusia tuvo paz durante solo un año—, y aceptó que el camino hacia este objetivo pasaba por la occidentalización y la modernización. Su ambición de conseguir una costa báltica rusa constituyó la fuerza motriz que impulsó las reformas que darían paso a ellas. El hecho de que sintiese simpatía por tal camino puede tener que ver con su niñez, ya que creció en el barrio «alemán» de Moscú, donde vivían los comerciantes extranjeros y sus comitivas. Una célebre peregrinación que realizó por Europa occidental en 1697-1698, demuestra que su interés por la tecnología era real. Probablemente, su mente no distinguía el impulso por modernizar a sus compatriotas del interés por liberarles del miedo a sus vecinos. Fuera cual fuese el equilibrio exacto de sus motivos, sus reformas han constituido desde entonces una cierta piedra de toque ideológica. Generación tras generación, los rusos iban a mirar atrás con asombro y a ponderar lo que él había hecho y su significado para Rusia. Tal como uno de ellos escribió en el siglo XIX, «Pedro el Grande solo encontró una página en blanco ... escribió en ella las palabras Europa y Occidente».

Sus conquistas territoriales son más fáciles de evaluar. Pese a que envió expediciones a Kamchatka y a los oasis de Bujara y dejó de pagar a los tártaros un tributo que era exigido a sus predecesores, su mayor ambición fue alcanzar el mar hacia el oeste. Construyó una flota en el mar Negro y se anexionó Azov, aunque tuvo que abandonarlo más adelante debido a que otras cuestiones reclamaban su atención, sobre todo los polacos y los suecos. Las guerras con Suecia por la salida al Báltico fueron una lucha a muerte. La Gran Guerra del Norte, tal como sus contemporáneos llamaron a la última, comenzó en 1700 y duró hasta 1721. El mundo reconoció que algo definitivo había sucedido cuando en 1709 el ejército del rey sueco, el mejor del mundo, fue destruido lejos de sus tierras, en Poltava, en medio de Ucrania, donde su líder había intentado encontrar aliados entre los cosacos. El resto del reinado de Pedro incidió en este punto, y tras la paz Rusia se estableció firmemente en la cosa báltica, en Livonia, Estonia y en el istmo de Carelia. Habían terminado los días de Suecia como gran potencia; fue la primera víctima de una nueva fuerza.

Unos años antes, el Almanach Royale francés incluía por primera vez a los Romanov en una lista de las familias que reinaban en Europa. La victoria había dado paso a nuevos contactos con Occidente, y Pedro ya había previsto la paz al empezar a construir en 1703, en el territorio apresado a los suecos, San Petersburgo, la nueva y bella ciudad que sería la capital de Rusia durante dos siglos. Así, el centro de gravedad cultural y político pasó del aislamiento de Moscú al extremo de Rusia más cercano a las sociedades desarrolladas de Occidente. En adelante, la occidentalización de Rusia podría avanzar más fácilmente. Fue una ruptura deliberada con el pasado.

Por supuesto, ni siquiera Moscú había estado nunca completamente aislada de Europa. Un Papa había ayudado a concertar el matrimonio de Iván el Grande, con la esperanza de que se volviese hacia la Iglesia de Occidente. Siempre se habían mantenido relaciones con los vecinos polacos, católicos romanos, y los mercaderes ingleses se habían abierto paso hasta Moscú bajo el reinado de Isabel I, donde hasta la actualidad son recordados en el Kremlin por la presencia de magníficas colecciones de obras de orfebres ingleses. El comercio prosiguió, y de vez en cuando también llegaban a Rusia expertos extranjeros de Occidente. En el siglo XVII, se establecieron las primeras embajadas permanentes de monarcas europeos. Pero siempre había una respuesta vacilante y desconfiada por parte de los rusos; en épocas posteriores, se hicieron esfuerzos por segregar a los residentes extranjeros.

Pedro abandonó esta tradición. Quería expertos —carpinteros de navío, armeros, maestros, funcionarios y soldados— y les concedió los privilegios correspondientes. En la administración rompió con la vieja costumbre de la herencia familiar de los cargos e intentó crear una burocracia seleccionada por méritos. Fundó escuelas donde se enseñaban conocimientos técnicos y creó una Academia de las Ciencias, introduciendo así la idea de la ciencia en Rusia, donde hasta entonces toda la enseñanza había sido religiosa. Como muchos otros grandes reformistas, también dedicó esfuerzos enormes a lo que podrían parecer superficialidades. Se ordenó a los cortesanos que vistiesen prendas europeas, se eliminaron las viejas barbas largas e instó a las mujeres a aparecer en público vestidas al estilo alemán. Estos shocks psicológicos eran indispensables en un país tan atrasado. Pedro se encontraba prácticamente sin aliados en sus propósitos, y al final algunos de sus logros tuvieron que dejarse de lado. Se basaban en su poder autocrático y en poco más. La vieja Duma de los boyardos fue abolida y reemplazada por un nuevo Senado de miembros designados. Pedro empezó a disolver los lazos entre la propiedad de la tierra y el poder del Estado, entre la soberanía y la propiedad, y lanzó a Rusia por la senda de una nueva identidad como imperio multiétnico. Aquellos que se resistieron fueron aplastados implacablemente, pero a Pedro le resultó menos fácil deshacerse del temperamento conservador; contaba tan solo con un aparato administrativo y con unas comunicaciones que parecerían inconcebiblemente inadecuadas para cualquier gobierno moderno.

La señal más sorprendente de su exitosa modernización fue el nuevo poder militar de Rusia. Otro indicio fue la práctica reducción de la Iglesia a un ministerio del Estado. Es más difícil valorar aspectos menos tangibles. La gran mayoría de los rusos no se vieron afectados por las reformas educativas de Pedro, las cuales, obviamente, solo afectaron a los técnicos y a un número reducido de personas de las clases altas. El resultado fue una alta nobleza más occidentalizada, concentrada en San Petersburgo. Hacia 1800, sus miembros en general hablaban francés, y en ocasiones estaban en contacto con las corrientes de pensamiento que surgían en el oeste de Europa. Sin embargo, con frecuencia eran mal vistos por la burguesía provincial y constituían un reducto cultural en un país atrasado. Durante mucho tiempo, el grueso de la nobleza no tuvo acceso a las nuevas escuelas y academias. En niveles inferiores de la escala social, las masas rusas seguían siendo analfabetas; aquellos que aprendían a leer lo hacían normalmente a un nivel rudimentario, y era gracias a las enseñanzas del sacerdote del pueblo, el cual a menudo solo distaba una generación del analfabetismo. La Rusia alfabetizada no llegó hasta el siglo XX.

También la estructura social tendía cada vez más a distinguir a Rusia. Sería el último país de Europa que aboliría la servidumbre; entre los países cristianos, solo Etiopía, Brasil y Estados Unidos mantuvieron la esclavitud durante más tiempo. El siglo XVIII vio que esta institución se debilitaba casi en todas partes, mientras que en Rusia se extendía. Ello se debió en gran parte a que la mano de obra siempre era más escasa que la tierra; significativamente, el valor de una propiedad en Rusia se solía valorar por el número de «almas» —es decir, de siervos— vinculadas a ella, no por su extensión. El número de siervos había empezado a aumentar en el siglo XVII, cuando los zares consideraron prudente gratificar a los nobles concediéndoles tierras, algunas de las cuales ya tenían campesinos libres instalados en ellas. Las deudas los ataron a sus señores, y muchos de ellos pasaron a ser siervos del Estado obligados a pagar con su trabajo. Mientras, la ley imponía mayores restricciones a los siervos y vinculaba cada vez más la estructura del Estado a la economía. Los poderes jurídicos para recapturar y retener a los siervos se incrementaron paulatinamente, y los señores tuvieron un interés especial en usar tales poderes cuando Pedro les hizo responsables de recabar un impuesto sobre las personas y de reclutar jóvenes para el servicio militar. Con ello, en Rusia, la economía y la administración quedaron asociadas de forma más estrecha que en ningún otro país occidental. Los aristócratas de Rusia tendieron a convertirse en funcionarios hereditarios, llevando a cabo tareas para el zar.

Formalmente, hacia finales del siglo XVIII había pocas cosas que un señor no pudiese hacer a sus siervos, salvo infligirles la muerte. Si no eran obligados a llevar a cabo servicios en forma de tareas duras, se les imponían tributos monetarios de forma casi arbitraria. Había un alto índice de deserción; los siervos escapaban a Siberia, o bien embarcaban como voluntarios en las galeras. En 1800, cerca de la mitad de la población rusa estaba atada a sus señores, y buena parte de la otra mitad debía casi los mismos servicios a la corona, y siempre corría el peligro de ser concedida a los nobles por esta.

A medida que se anexionaban nuevas tierras, también sus poblaciones pasaban a estar bajo servidumbre, incluso si no la habían conocido antes. El resultado fue una enorme inercia y una gran esclerosis de la sociedad. Hacia finales del siglo, el mayor problema de Rusia durante los cien años siguientes ya se había planteado: qué hacer con una población tan enorme cuando las exigencias económicas y políticas hacían que la servidumbre fuese cada vez más intolerable, si bien su magnitud ofrecía unos problemas colosales para la reforma. Era como un hombre montado en un elefante; es perfecto mientras todo va bien, pero cuando surgen problemas se quiere bajar.

El trabajo servil se había convertido en la columna vertebral de la economía. Excepto en la famosa zona de la «tierra negra», que no empezó a explorarse hasta el siglo XVIII, en Rusia el suelo no es rico y, además, los métodos de cultivo eran rudimentarios incluso en las mejores tierras agrícolas. Al parecer, la producción nunca creció al mismo ritmo que la población hasta el siglo XX, si bien las hambrunas y las epidemias restablecían el equilibrio de forma natural. La población casi se duplicó en el siglo XVIII; unos siete millones de los treinta y seis que alcanzó, aproximadamente, al final del mismo, fueron incorporados junto con nuevos territorios, y el resto fue acumulado por el crecimiento natural. Era un ritmo de crecimiento más rápido que el de cualquier otro país europeo. De esta población, solo una persona de cada veinticinco, como mucho, vivía en ciudades.

Con todo, la economía rusa hizo unos progresos sorprendentes durante ese siglo, y fue la única que utilizó siervos para industrializarse. Podría pensarse que este fue uno de los éxitos inequívocos de Pedro; pese a que la industrialización se inició bajo los dos primeros Romanov, fue él quien la impulsó como un movimiento guiado. Es cierto que los efectos no fueron visibles enseguida. El nivel de partida de Rusia era muy bajo, y ninguna economía europea del siglo XVIII podía lograr un crecimiento rápido. Aunque la producción de grano aumentó y la exportación de cereales rusos (más tarde serían un producto básico para el comercio exterior) comenzó en el siglo XVIII, ello se consiguió con el viejo método de cultivar más tierra y, tal vez, con una apropiación más eficiente de los excedentes por parte de los señores y de los recaudadores de impuestos. El consumo de los campesinos bajó. Esta sería la tendencia durante la mayor parte de la era imperial, y a veces la carga fue aplastante; se calcula que, bajo Pedro el Grande, los impuestos se llevaban el 60 por ciento de la cosecha de un campesino. No había técnicas para aumentar la productividad, y la creciente rigidez del sistema resultaba cada vez más opresiva. Incluso en la segunda mitad del siglo XIX, el campesino ruso medio dedicaba el poco tiempo que le quedaba para él después de trabajar para su señor, recorriendo la serie de parcelas de tierra diseminadas que constituían su propiedad. A menudo no tenía arado, y la cosecha tenía que crecer en los surcos poco profundos que el campesino conseguía abrir.

Pese a todo, esta base agrícola sustentó de algún modo tanto el esfuerzo militar que convirtió a Rusia en una gran potencia como la primera fase de su industrialización. Hacia 1800, Rusia producía más hierro en lingotes y exportaba más mineral de hierro que ningún otro país del mundo. Pedro, más que nadie, era responsable de ello. Comprendió la importancia de los recursos minerales de Rusia y creó el aparato administrativo que debía ocuparse de ellos. Inició exploraciones e importó mineros para explotarlos. A modo de incentivo, introdujo la pena de muerte para los propietarios rurales que ocultasen yacimientos de minerales en sus fincas o que intentasen evitar su uso. Se desarrollaron las comunicaciones a fin de permitir el acceso a estos recursos, y poco a poco el centro de la industria rusa se desplazó hacia los Urales. Los ríos fueron un factor clave. Solo unos pocos años después de la muerte de Pedro, el Báltico ya estaba unido con el Caspio por vías fluviales.

Proliferaron las manufacturas en torno a los centros mineros y también la industria de la madera, que aseguró a Rusia un balance comercial favorable durante todo el siglo. Las menos de cien fábricas existentes durante el reinado de Pedro se convirtieron en más de tres mil hacia 1800. A partir de 1754, cuando se abolieron las barreras aduaneras internas, Rusia era la zona de libre comercio más grande del mundo. En este sentido, y al conceder mano de obra servil o monopolios, el Estado siguió modelando la economía rusa. La industria rusa no surgió de la libre empresa, sino de la regulación, y así tenía que ser, ya que la industrialización iba a contracorriente del hecho social ruso. Tal vez no había barreras aduaneras internas, pero tampoco existía un comercio interno a gran distancia. En 1800, la mayoría de los rusos vivían como en 1700, en comunidades locales autosuficientes que dependían de sus artesanos para una reducida gama de manufacturas y que apenas se habían incorporado a una economía monetaria. Tales «fábricas», donde las había, al parecer eran poco más que aglomeraciones de artesanos. En zonas inmensas, el servicio como mano de otra, y no la renta, era la base de la tenencia de tierra. El comercio exterior aún estaba principalmente en manos de comerciantes extranjeros. Además, si bien las concesiones del Estado para explotar sus recursos y la asignación de siervos estimulaban a los propietarios de minas, la necesidad de tales incentivos muestra que en Rusia no existían los estímulos para un crecimiento sostenido que funcionaban en otros países.

En cualquier caso, después de Pedro hubo un notable declive en cuanto a innovación del Estado. Aquel impulso no podía mantenerse. No había suficientes personas con formación para que la burocracia pudiese soportar la presión una vez que arrancó esta fuerza motriz. Pedro no había designado a un sucesor (torturó a su hijo hasta causarle la muerte). Los que le siguieron se enfrentaron a la amenaza renovada de hostilidades por parte de las grandes familias nobles, pero carecían de su fuerza de carácter y del terror que él inspiraba. Su linaje quedó interrumpido en 1730, con la muerte del nieto de Pedro. No obstante, las disputas entre las facciones podían ser explotadas por los monarcas, y su sustitución por su sobrina Ana supuso una cierta recuperación para la corona. Fue colocada en el trono por los nobles que habían dominado a su antecesor, pero muy pronto los sometió. Simbólicamente, la corte volvió a Moscú, adonde (para regocijo de los conservadores) se había trasladado tras la muerte de Pedro. Ana recurrió a ministros de origen extranjero en busca de ayuda, lo cual dio buenos resultados hasta su muerte, en 1740. Su sucesor, un sobrino-nieto menor de edad, al cabo de un año fue depuesto (y encarcelado hasta que fue asesinado más de veinte años más tarde) en favor de Isabel, hija de Pedro el Grande, que contó con el apoyo de los regimientos de la Guardia y de los rusos contrarios a los extranjeros de la corte. La sucedió en 1762 un sobrino que reinó apenas seis meses antes de ser obligado a abdicar. La amante del poderoso súbdito que posteriormente asesinó al zar depuesto era la nueva zarina y viuda de la víctima, una princesa alemana que se convertiría en Catalina II, llamada, al igual que Pedro, la Grande.

El esplendor del que Catalina posteriormente se rodearía ocultaba ciertos hechos y engañó a muchos de sus contemporáneos. Entre los sucesos que casi encubrió está el sangriento y turbio camino por el cual accedió al trono. Tal vez sea cierto, sin embargo, que podría haber sido ella la víctima, en lugar de su marido, si no hubiese actuado primero. En cualquier caso, las circunstancias de su acceso y las de su predecesor muestran la debilitación que había sufrido la autocracia desde Pedro. La primera parte de su reinado fue una actuación delicada; existían poderosos intereses para explotar sus errores y, pese a su identificación con el nuevo país (había renunciado a su religión luterana para hacerse ortodoxa), era una extranjera. «Moriré o reinaré», dijo en una ocasión, y realmente reinó, con grandes resultados.

Aunque el período de Catalina fue más espectacular que el de Pedro el Grande, su fuerza innovadora resultó mucho menor. También ella fundó escuelas y patrocinó las artes y las ciencias. La diferencia era que a Pedro le preocupaban los efectos prácticos, mientras que Catalina prefirió asociar el prestigio de los pensadores ilustrados con su corte y su legislación. A menudo, las formas tenían un aspecto innovador, mientras que la realidad era reaccionaria. Los observadores cercanos no caían en el engaño de la retórica legislativa; la realidad se puso de manifiesto con el exilio del joven Radishev, que se había atrevido a criticar el régimen y fue considerado el primer intelectual disidente ruso. Estos impulsos reformadores que Catalina mostraba se fueron debilitando a medida que pasaba el tiempo y la monarca prestaba más atención a los asuntos exteriores.

Su gran prudencia se puso de manifiesto en su negativa a forzar los poderes y privilegios de la nobleza. Era la zarina de los señores rurales, les dio más poder sobre la administración local de justicia y quitó a sus siervos el derecho a demandar a sus señores. Durante los treinta y cuatro años de reinado de Catalina, el gobierno solo actuó veinte veces para refrenar a los señores que abusaban de sus poderes sobre los siervos. Y lo que es más significativo: la obligación de servir fue abolida en 1762, y más tarde se dio una carta de derechos a la nobleza que sellaba medio siglo de retroceso respecto a las políticas de Pedro en su favor. La aristocracia estuvo exenta de tributación personal, de castigos corporales y del deber de dar alojamiento a los militares; solo la podían juzgar (y privarla de su rango) sus iguales, y recibió el derecho exclusivo de abrir fábricas y minas. En cierto sentido, el propietario de tierras fue vinculado a la autocracia.

A la larga, ello fue perjudicial. Bajo el reinado de Catalina, Rusia empezó a ceñir cada vez más estrechamente el corsé de su estructura social en un momento en que otros países empezaban a liberarse del mismo. Ello haría que Rusia fuese menos apta para aceptar los retos y cambios de los cincuenta años siguientes. Un indicio de agitación fue la magnitud de la rebelión de los siervos. Había comenzado en el siglo XVII, pero la crisis más preocupante y peligrosa se produjo en 1773, la rebelión de Pugachev, el peor de una serie de levantamientos regionales que salpicaron la historia agraria rusa antes del siglo XIX. Más tarde, unas medidas policiales mejores significaron que las revueltas fuesen locales y refrenables, pero estas prosiguieron durante casi toda la era imperial. Su recurrencia no resulta sorprendente, dado que la carga de servicios en trabajo que se acumulaba sobre el campesinado aumentó sensiblemente en la zona de la Tierra Negra durante el reinado de Catalina. Pronto surgieron críticas entre la clase letrada, y la condición de los campesinos fue uno de sus temas favoritos, constituyendo una demostración temprana de una paradoja evidente en muchos países en desarrollo durante los dos siglos siguientes. Empezaba a evidenciarse que la modernización era más que una cuestión de tecnología; si se adoptaban ideas occidentales, sus efectos no se podían controlar. Comenzaron a aparecer las primeras críticas a la ortodoxia y a la autocracia. Finalmente, la necesidad de preservar un sistema social anquilosado casi detendría los cambios que Rusia necesitaba para mantener la posición conseguida gracias a un liderazgo valeroso y sin escrúpulos, y a un poderío militar casi inagotable.

En 1796, cuando murió Catalina, esta posición era realmente impresionante. La base más sólida de su prestigio eran sus ejércitos y su diplomacia. Catalina había dado a Rusia siete millones de súbditos más. Ella misma decía que había sido bien tratada por Rusia, a la que había llegado como «una pobre niña con tres o cuatro vestidos», pero había pagado sus deudas con ella dándole Azov, Crimea y Ucrania. Esto iba en la línea de sus antecesores. Incluso cuando la monarquía era débil, el impulso del reinado de Pedro hacía avanzar la política exterior de Rusia hacia dos líneas ofensivas tradicionales: Polonia y Turquía. Fue de gran ayuda que los probables oponentes de Rusia se encontraran bajo crecientes dificultades durante gran parte del siglo XVIII. Una vez que Suecia fue apartada de la competición, solo Prusia y el imperio de los Habsburgo podían suponer un contrapeso, pero, como ambos a menudo estaban en conflicto con otros países, Rusia normalmente podía seguir su camino tanto hacia una Polonia debilitada como hacia un imperio otomano que se derrumbaba.