En comparación con Bizancio o el califato, después de la caída del imperio romano la Europa situada al oeste del río Elba fue durante varios siglos un lugar atrasado, casi insignificante. Sus fronteras no tardaron en ser mucho más reducidas que las que habían delimitado los territorios de la cristiandad occidental. Sus habitantes se sentían un vestigio asediado, y en cierto modo esa era la realidad. El islam les había aislado de África y de Oriente Próximo, y las incursiones árabes atormentaban sus costas meridionales. A partir del siglo VIII, la violencia aparentemente inexplicable de los pueblos escandinavos a los que llamamos «vikingos» caía regularmente, una y otra vez, sobre las costas, los valles fluviales y las islas del norte. En el siglo IX, el frente oriental era hostigado por los magiares paganos. Europa se formó en un mundo hostil y bárbaro.

Los cimientos de una nueva civilización hubieron de ponerse en medio de la barbarie y el atraso, que solo un puñado de hombres estaban en condiciones de domesticar y cultivar. Europa fue durante mucho tiempo un importador cultural. Hubieron de pasar siglos hasta que su arquitectura pudo compararse con la del pasado clásico, la de Bizancio o la de los imperios asiáticos, y, cuando el resurgimiento fue posible, se inspiró en el estilo de la Italia bizantina y en el arco ojival de los árabes. Durante ese prolongado período, no hubo en Occidente ciencia ni escuela que pudieran equipararse con las de la España árabe o Asia. La cristiandad occidental tampoco pudo producir una unidad política efectiva ni una justificación teórica del poder como el imperio de Oriente y los califatos; durante siglos, aun los más grandes reyes europeos eran poco más que caudillos bárbaros a los que los hombres se aferraban en busca de protección y por miedo a algo peor.

De haber provenido del islam, ese algo bien podría haber sido mejor. En algunas ocasiones, ese resultado debió de parecer posible, pues los árabes se establecieron no solo en España, sino también en Sicilia, Córcega, Cerdeña y las islas Baleares; durante mucho tiempo, los europeos temieron que pudieran llegar mucho más lejos. Los árabes tenían más que ofrecer que los bárbaros escandinavos, pero al final los nórdicos dejaron algo más que una huella en los reinos creados por emigrantes anteriores. En cuanto a la cristiandad eslava y Bizancio, estaban culturalmente escindidos de la Europa católica y poco podían aportar, aunque fueron un amortiguador que salvó a Europa de recibir plenamente el impacto de los nómadas del este y del islam. Una Rusia musulmana habría significado una historia muy distinta para Occidente.

En términos generales, antes del año 1000 la cristiandad occidental significaba la mitad de la península Ibérica, todo el territorio de la moderna Francia y de la Alemania al oeste del río Elba, Bohemia, Austria, la península Itálica e Inglaterra. En los márgenes de esta zona se encontraban las bárbaras, pero cristianas, Irlanda y Escocia, y, al final de estos siglos, los reinos escandinavos. El término «Europa» comenzó a aplicarse a esta zona en el siglo X; hubo incluso un cronista español que llamó «europeos» a los vencedores del año 732. La zona que ocupaban carecía prácticamente de salida al mar; aunque el Atlántico era un mar abierto, apenas había lugares a donde ir en esa dirección una vez que Islandia fue colonizada por los noruegos, mientras que el Mediterráneo occidental, la vía hacia otras civilizaciones y su comercio, era un lago árabe. Solo un estrecho cauce de comunicación marítimo con un Bizancio cada vez más ajeno llevó a Europa cierto alivio para su existencia introvertida y limitada. La gente crecía acostumbrada a la privación más que a la oportunidad. Se apiñaba bajo el dominio de una clase guerrera cuya protección necesitaba.

De hecho, lo peor había acabado en el siglo X. Los magiares fueron contenidos, la supremacía de los árabes comenzaba a ser cuestionada en el mar, y los bárbaros del norte estaban en vías de convertirse al cristianismo. Sin embargo, a medida que la mágica fecha del año 1000 se acercaba, los hombres pensaban que el fin del mundo podía estar a la vuelta de la esquina, y ese año puede servir, de modo muy aproximado, como indicador de una época. No solo comenzaron a relajarse las presiones sobre Europa, sino que también se fortalecían ya las peculiaridades de una Europa posterior en expansión. Su estructura política y social básica se asentó, y su cultura cristiana tenía ya gran parte de su sabor peculiar. El siglo XI señalaría el comienzo de una época de revolución y aventura, cuyas materias primas habían sido proporcionadas por los siglos a los que a veces se llama «Edad Oscura». El mapa es un buen punto de partida para comprender cómo sucedió todo esto.

Antes del siglo XI, se habían iniciado tres grandes cambios que configurarían el mapa de Europa que conocemos. El primero era un distanciamiento cultural y psicológico del Mediterráneo, que había sido el núcleo de la civilización clásica. Entre los siglos V y VIII, el centro de la vida europea, en la medida en que pueda decirse que tal centro existía, se desplazó hasta el valle del Rin y sus afluentes. Al atacar las vías marítimas que conducían a Italia y mediante la distracción de Bizancio en los siglos VII y VIII, el islam también contribuyó a hacer retroceder a Occidente hasta este núcleo de una futura Europa. El segundo cambio fue más positivo: el gradual avance del cristianismo y su asentamiento en Oriente. Aunque distaba de haber concluido en el año 1000, las avanzadas de la civilización cristiana habían traspasado ampliamente las antiguas fronteras romanas en esa fecha. El tercer cambio fue la disminución de la presión de los bárbaros. Los magiares fueron contenidos en el siglo X, y los escandinavos, que finalmente proporcionarían gobernantes a Inglaterra, el norte de Francia, Sicilia y algunas islas del Egeo, llegaron a partir de la última oleada de la expansión escandinava, que estaba en su fase final a comienzos del siglo XI. Europa dejó de ser solo una presa para los demás. Es cierto que, todavía dos siglos después, cuando los mongoles la amenazaron, debía de resultar difícil percibir esta situación más favorable. No obstante, en el año 1000 Europa estaba dejando de ser totalmente maleable.

La cristiandad occidental puede clasificarse de acuerdo con tres grandes divisiones. En la zona central, construida alrededor del valle del Rin, surgirían la futura Francia y la futura Alemania. A continuación, había una civilización del litoral mediterráneo occidental que abarcaba al principio Cataluña, el Languedoc y la Provenza; con el tiempo, y al recuperarse Italia de los siglos de barbarie, esta zona se extendió más al este y al sur. Una tercera Europa estaba constituida por la periferia, un tanto variada, del oeste, el noroeste y el norte, donde se encontrarían los primeros estados cristianos del norte de España, que surgieron del período visigodo, Inglaterra, con sus vecinos celtas y semibárbaros independientes, Irlanda, Gales y Escocia, y, por último, los estados escandinavos. No debemos ser excesivamente categóricos en relación con este cuadro. Había zonas que podían asignarse a una u otra de estas tres regiones, como Aquitania, Gascuña y, a veces, Borgoña. No obstante, estas distinciones son lo bastante reales como para ser útiles. La experiencia histórica, así como el clima y la raza, hicieron que pudieran apreciarse diferencias significativas entre estas regiones, aunque, obviamente, la mayoría de sus habitantes no debían de saber en cuál de ellas vivían; sin duda les interesaban más las diferencias entre ellos y sus vecinos de la aldea cercana que las existentes entre su región y las vecinas. Vagamente conscientes de que formaban parte de la cristiandad, muy pocos de ellos debían de tener ni siquiera una noción aproximada de lo que había en las terribles tinieblas que se extendían más allá de esa idea reconfortante.

El origen del núcleo territorial del Occidente medieval fue la herencia de los francos. Había menos ciudades que en el sur, pero esto importaba poco; un asentamiento como París se veía menos afectado por el hundimiento del comercio que, por ejemplo, Milán. La vida estaba centrada en la tierra, y los aristócratas eran guerreros victoriosos convertidos en terratenientes. Partiendo de esta base, los francos comenzaron la colonización de Alemania, protegieron a la Iglesia y fortalecieron y transmitieron una tradición de monarquía cuyos orígenes se hallaban en los poderes mágicos de los gobernantes merovingios. Aun así, durante siglos las estructuras del Estado fueron frágiles, dependientes de reyes fuertes, pues el gobierno era una actividad personal.

Las costumbres e instituciones francas no ayudaban. Después de Clodoveo, aunque hubo continuidad dinástica, una sucesión de reyes empobrecidos y, por tanto, débiles condujeron a un incremento de la independencia de los aristócratas poseedores de tierras, que guerreaban entre sí; tenían la riqueza con la que se podía comprar el poder. Una familia originaria de Austrasia llegó a eclipsar al linaje real merovingio. De esa familia provenía Carlos Martel, el soldado que contuvo el avance de los árabes en Tours en el año 732 y que apoyó a san Bonifacio, el evangelizador de Alemania. Se trata de un doble hito importante que quedó en la historia de Europa (san Bonifacio afirmó que no podría haber tenido éxito sin el apoyo de Carlos) y que confirmó la alianza de la casa de Martel con la Iglesia. Su segundo hijo, Pipino el Breve, fue elegido rey por los nobles francos en el año 751. Tres años después, el Papa viajó a Francia y le ungió rey, como Samuel había ungido a Saúl y David.

El papado necesitaba un amigo poderoso. Las pretensiones del emperador de Constantinopla eran una ficción, y, en cualquier caso, desde el punto de vista romano había caído en la herejía, por haber hecho suya la iconoclasia. Conferir a Pipino el título de patricio, como hizo el papa Esteban, era en realidad una usurpación de la autoridad imperial, pero por aquellas fechas los lombardos aterrorizaban Roma. El papado recuperó el dividendo de su inversión casi de inmediato. Pipino derrotó a los lombardos y en el año 756 estableció los Estados Pontificios del futuro mediante la concesión de Rávena «a san Pedro». Este fue el comienzo de once siglos de poder temporal, la autoridad secular de la que el Papa disfrutó sobre sus dominios como cualquier otro gobernante. Se había creado un eje franco-romano del que surgieron la reforma de la Iglesia franca, nuevas colonizaciones y la conversión misionera en Alemania (donde se libraron guerras contra los sajones paganos), el rechazo de los árabes al otro lado de los Pirineos y la conquista de Septimania y Aquitania. Todos estos hechos significaron grandes beneficios para la Iglesia. No es de extrañar, pues, que el papa Adriano I dejase de fechar los documentos oficiales con el año de reinado del emperador de Bizancio, ni que acuñase monedas con su propio nombre. El papado disponía de una nueva base para la independencia. No obstante, la nueva magia de la unción tampoco beneficiaba en exclusiva a los reyes. Aunque podía sustituir o desdibujar misteriosamente a la antigua taumaturgia merovingia y elevar a los reyes por encima de los hombres corrientes al margen del poder que ya detentaba, el Papa obtuvo la sutil insinuación de autoridad en el poder de administrar el óleo sagrado.

Pipino, como todos los reyes francos, dividió su territorio al morir, pero la herencia franca se reunificó plenamente de nuevo en el año 771 con su hijo primogénito. Este no era otro que Carlomagno, que fue coronado emperador en el año 800. El más grande de los carolingios, nombre que recibiría después la dinastía, no tardó en adquirir el aura de la leyenda. Este hecho acrecienta las dificultades, siempre importantes en la historia medieval, para penetrar en la biografía de un hombre. Los actos de Carlomagno indican la continuidad de ciertos presupuestos. Es evidente que seguía siendo un rey-guerrero franco tradicional; conquistaba y su actividad era la guerra. El elemento más novedoso fue la seriedad con que tomó la santificación cristiana de su función. También se tomó en serio sus obligaciones en el patrocinio de la enseñanza y las artes; su deseo era magnificar la grandeza y el prestigio de su corte llenándola de pruebas del saber cristiano.

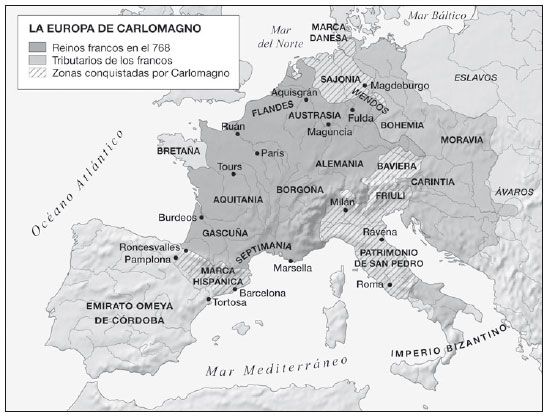

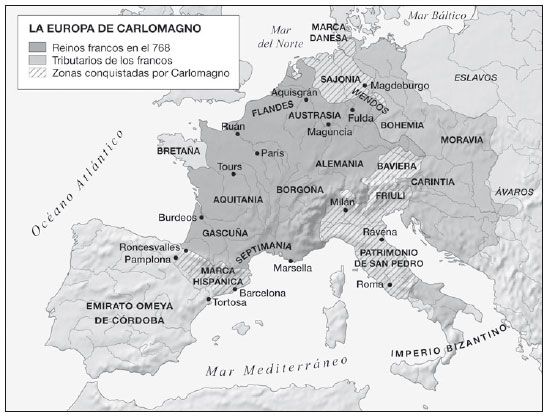

En el aspecto territorial, Carlomagno fue un gran conquistador que derrocó a los lombardos en Italia y se convirtió en su rey; las tierras lombardas también pasaron a formar parte de la herencia franca. Durante treinta años batalló en campañas en la Marca Sajona, y logró por la fuerza la conversión de los paganos sajones. La lucha contra los ávaros, los sorabos y los eslavos le llevó a Carintia y Bohemia, así como a un hecho que tal vez tenga la misma importancia, cual es la apertura de una vía siguiendo el curso del Danubio hasta Bizancio. Para dominar a los daneses se fundó la Marca Danesa al otro lado del Elba. Carlomagno penetró en España a comienzos del siglo IX e instituyó la Marca Hispánica, desde los Pirineos hasta el Ebro y la costa de Cataluña. Pero no se hizo a la mar; los visigodos habían sido la última potencia marítima de Europa occidental.

Carlomagno formó un reino más extenso que cualquier otro de Occidente desde el imperio romano. Los historiadores han discutido casi desde el principio acerca de cuál era la realidad de este reino y cuál fue el verdadero significado de la coronación de Carlomagno por el Papa el día de Navidad del año 800 y su aclamación como emperador. «Muy piadoso Augusto, coronado por Dios, el emperador grande y pacificador», decía la carta redactada para la ceremonia, aunque ya había un emperador al que todo el mundo reconocía como tal: vivía en Constantinopla. ¿Significaba la existencia de un segundo soberano con el título de emperador que había dos emperadores de una cristiandad dividida, como en la última época romana? Obviamente, era una afirmación de autoridad sobre muchos pueblos; mediante este título, Carlomagno señalaba que era algo más que el soberano de los francos. Tal vez sea Italia el factor más importante para explicarlo, pues para los italianos el vínculo con el pasado imperial podía ser un factor aglutinante más decisivo que en cualquier otro lugar. También intervino un elemento de gratitud —o interés personal— papal; León III acababa de ser reintegrado a su capital por los soldados de Carlomagno. Sin embargo, se cuenta que Carlomagno dijo que no habría entrado en San Pedro de haber sabido lo que el Papa pretendía hacer. Es posible que le desagradase la arrogación de autoridad implícita por parte del pontífice, y también que previese la irritación que la coronación causaría en Constantinopla. Debía de saber que para su propio pueblo, los francos, y para muchos de sus súbditos del norte era más comprensible como rey-guerrero germánico tradicional que como sucesor de los emperadores romanos, aunque no había pasado mucho tiempo cuando en su sello comenzó a exhibir la leyenda «Renovatio Romani Imperii» («renovación del imperio romano»), que suponía una nueva vinculación con un gran pasado.

Las relaciones de Carlomagno con Bizancio fueron turbulentas, aunque unos años después se reconoció la validez de su título en Occidente a cambio de la concesión a Bizancio de la soberanía sobre Venecia, Istria y Dalmacia. Con otro gran Estado, el califato abasí, Carlomagno mantuvo unas relaciones un tanto formales, pero no hostiles; se dice que Harun al-Rashid le regaló una copa en la que se había estampado un retrato de Cosroes I, el rey con el que el poderío y la civilización sasánidas alcanzaron su apogeo (quizá sea significativo el hecho de que conozcamos la existencia de estos contactos a través de fuentes francas; no parece que para los cronistas árabes tuviesen suficiente importancia para mencionarlos). Los omeyas de España eran diferentes; se les consideraba enemigos de un soberano cristiano porque su proximidad constituía una amenaza. Proteger la fe frente a los paganos formaba parte de una monarquía cristiana. No obstante, a pesar de su apoyo y protección, la Iglesia estaba firmemente subordinada a la autoridad de Carlomagno. Este presidía los sínodos francos, se pronunciaba sobre cuestiones dogmáticas con la misma autoridad con que lo había hecho Justiniano, y parece ser que albergaba la esperanza de una reforma conjunta de la Iglesia franca y la romana, imponiendo a ambas la regla de san Benito. En este esquema se halla la esencia de la idea europea posterior según la cual el rey cristiano es responsable no solo de la protección de la Iglesia, sino también de la calidad de la vida religiosa dentro de sus dominios. Carlomagno utilizó asimismo a la Iglesia como instrumento de gobierno, a través de los obispos.

Otras pruebas de la especial importancia de la religión para Carlomagno se encuentran en el tono de la vida de su corte de Aquisgrán. Se esforzó por embellecer su marco físico con arquitectura y tesoros decorativos. Naturalmente, había mucho que hacer. El retroceso de la vida económica y de la ilustración suponía que la corte carolingia era algo primitivo en comparación con Bizancio, y posiblemente incluso si se comparaba con las de algunos de los primeros reinos bárbaros, que en ciertos casos estaban abiertos a la influencia de un mundo más culto, como atestigua la aparición de motivos coptos en el arte bárbaro primitivo. Cuando los hombres de Carlomagno llevaron a Aquisgrán materiales e ideas de Rávena, el arte bizantino también penetró con mayor libertad en la tradición europea septentrional y los modelos clásicos siguieron influyendo en sus artistas. Pero lo más espectacular de la corte de Carlomagno provenía de sus eruditos y escribas. Era un centro intelectual que irradió el impulso de copiar textos en una nueva caligrafía refinada y reformada llamada «carolingia», que sería uno de los más grandes instrumentos de la cultura en Occidente. Carlomagno confiaba en utilizarla para suministrar una copia auténtica de la regla de san Benito a cada monasterio de su reino, pero la expresión fundamental del potencial de una nueva caligrafía se puso de manifiesto por primera vez al copiarse la Biblia. Esta iniciativa tenía un fin que trascendía lo simplemente religioso, pues el relato de las Escrituras habría de ser interpretado como una justificación del régimen carolingio. La historia judía del Antiguo Testamento estaba llena de ejemplos de reyes-guerreros piadosos y ungidos. La Biblia fue el texto principal de las bibliotecas monásticas que comenzaban a ser reunidas en los territorios francos.

La transcripción y difusión de textos continuaron durante un siglo después de recibir el impulso original en Aquisgrán, y constituyeron el núcleo de lo que estudiosos modernos han llamado «renacimiento carolingio». Esta expresión no tenía ninguna de las connotaciones paganas que adquirió al ser empleada siglos más tarde para designar la recuperación del saber que centró su atención en el pasado clásico, pues era rotundamente cristiano. Su único propósito era la formación del clero para elevar el nivel de la Iglesia franca y llevar la fe al este. Los hombres más destacados al principio de esta transmisión de los conocimientos sagrados no eran francos. En la escuela palatina de Aquisgrán, había varios irlandeses y anglosajones, y entre ellos la figura más sobresaliente era Alcuino, un clérigo de York, ciudad que era un gran centro del saber inglés. Su alumno más famoso fue el propio Carlomagno, pero tuvo otros y dirigió la biblioteca palatina. Además de escribir libros propios, fundó una escuela en Tours, ciudad de la que llegó a ser abad, y comenzó a exponer las doctrinas de Boecio y san Agustín a los hombres que regirían los destinos de la Iglesia franca en la generación siguiente.

La influencia de Alcuino es una de las pruebas más llamativas del desplazamiento del centro de gravedad cultural en Europa, desde el mundo clásico hacia el norte. Pero no solo había compatriotas suyos en las tareas de enseñar, copiar y fundar los nuevos monasterios que se extendieron hacia el este y el oeste de Francia; también había francos, visigodos, lombardos e italianos. Uno de estos, un laico llamado Einhard, escribió una biografía del emperador gracias a la que conocemos detalles humanos tan llamativos como que podía ser un parlanchín, que era un cazador avezado y que le apasionaba nadar y bañarse en las fuentes termales que explican su elección de Aquisgrán como residencia. Carlomagno se presenta también en las páginas de Einhard como un intelectual que hablaba tan bien el latín, se nos dice, como el franco, y que entendía el griego. Este dato resulta más creíble porque también se nos cuentan sus intentos de escribir, guardando libretas bajo la almohada para poder hacerlo en el lecho; «pero —dice Einhard—, aunque lo intentaba con denuedo, había empezado muy tarde».

A partir de esta crónica y de su obra podemos formarnos un cuadro de extraordinaria viveza en el que aparece una figura digna, majestuosa, que se esfuerza por hacer la transición de caudillo militar a soberano de un gran imperio cristiano, y que obtiene un notable éxito durante su vida en tal empeño. Es evidente que su presencia física era impresionante (es probable que fuese mucho más alto que la mayoría de su séquito), y los hombres veían en él la imagen de un alma regia, alegre, justa y magnánima, así como la del paladín heroico a quien los poetas y los juglares cantarían durante siglos. Su autoridad era un espectáculo más majestuoso que cualquier otro que se hubiera visto hasta entonces en las tierras bárbaras. Al comenzar su reinado, la corte era todavía peripatética; normalmente, se desplazaba de un lugar a otro a lo largo del año. Cuando Carlomagno murió, dejó un palacio y un tesoro permanentes en el lugar donde debía ser enterrado. Había sido capaz de reformar los pesos y las medidas, y había dado a Europa la división de la libra de plata en 240 peniques (denarii), que en las islas Británicas perduró durante once siglos, pero su poder también era muy personal. Este aspecto puede deducirse de sus intentos de impedir que sus nobles sustituyeran a los jefes tribales estableciéndose en posiciones hereditarias propias, y de la reiterada emisión de «capitulares» o instrucciones a sus servidores (señal de que sus deseos no eran cumplidos). En última instancia, incluso Carlomagno solo podía confiar en el gobierno personal, y esto significaba una monarquía basada en su propio dominio y en el producto de este, así como en los grandes hombres que estuvieran lo bastante cerca de él como para poder supervisarlos. Estos vasallos estaban vinculados al emperador por juramentos especialmente solemnes, pero incluso ellos comenzaron a darle problemas a medida que fue envejeciendo.

En cuanto a su legado territorial, Carlomagno pensaba en términos tradicionales francos. Hizo planes para dividirlo, y solo el accidente de la muerte prematura de sus hijos aseguró la transmisión indivisa del imperio al hijo más joven, Luis el Piadoso, en el año 814. Junto con el imperio se legaron el título imperial (que Carlomagno concedió a su hijo) y la alianza de la monarquía y el papado. Dos años después de su sucesión, el Papa coronó a Luis en una segunda ceremonia, y solo ello retrasó la división. Los sucesores de Carlomagno no tenían su autoridad ni su experiencia, ni quizá tampoco interés en controlar unas fuerzas centrípetas. Se forjaron lealtades regionales en torno a ciertos individuos, y una serie de divisiones culminaron finalmente en el reparto entre los tres nietos de Carlomagno, el Tratado de Verdún del año 843, que tuvo grandes consecuencias. En virtud de este acuerdo, el reino nuclear de los territorios francos con centro en la orilla occidental del valle del Rin, incluida la capital de Carlomagno, Aquisgrán, le correspondió a Lotario, el emperador reinante (por lo que se llamó Lotaringia), con el añadido del reino de Italia. Al norte de los Alpes, el acuerdo unió Provenza, Borgoña y Lorena, y los territorios situados entre el Escalda, el Mosa, el Saona y el Ródano. Al este se encontraba un segundo bloque de territorios de habla teutónica entre el Rin y las marcas germánicas, que correspondieron a Luis el Germánico. Finalmente, en el oeste, una franja de territorio que incluía Gascuña, Septimania, Aquitania y más o menos el equivalente al resto de la Francia moderna, fue para un medio hermano de los anteriores, Carlos el Calvo.

El Tratado de Verdún no tardó en generar problemas, pero fue decisivo en un sentido amplio e importante, pues sentó las bases de la distinción política entre Francia y Alemania, cuyas raíces se encuentran en el oeste y el este de la antigua Francia. Entre una y otra, el tratado creó una tercera unidad lingüística, étnica, geográfica y económica muy inferior. Lotaringia nació en parte porque había tres hijos a los que proveer de territorios. La futura historia franco-alemana se caracterizaría en buena medida por la manera de repartir este tercer territorio entre unos vecinos condenados a codiciarlo y, por consiguiente, propensos a distanciarse debido a la rivalidad mutua.

Ninguna casa real podía garantizar un flujo continuo de reyes capaces, como tampoco estos podían comprar para siempre la lealtad de sus partidarios entregando tierras. Gradualmente, y siguiendo los pasos de sus predecesores, el poder de los carolingios declinó. Los indicios de la ruptura se multiplicaron. Apareció un reino independiente de Borgoña y la gente comenzó a añorar la gran época de Carlomagno, síntoma significativo de decadencia y descontento. La historia de los francos occidentales y la de los francos orientales comenzaron a ser cada vez más divergentes.

En la Francia occidental, los carolingios duraron algo más de un siglo después de Carlos el Calvo. Al término del reinado de este, Bretaña, Flandes y Aquitania eran independientes a efectos prácticos. La monarquía franca occidental comenzó, pues, el siglo X en una posición de debilidad, y además tuvo que hacer frente a los ataques de los vikingos. En el año 911, Carlos III, incapaz de expulsar a los escandinavos, concedió tierras en lo que después sería Normandía a su jefe, Rollón. Bautizado al año siguiente, Rollón se puso a trabajar para construir el ducado por el que rendía homenaje a los carolingios; sus compatriotas escandinavos continuaron llegando y estableciéndose en sus territorios hasta finales del siglo X, pero, de alguna manera, no tardaron en ser franceses en cuanto a la lengua y las leyes. Después de estos hechos, la unidad de los francos occidentales se desmoronó con mayor rapidez si cabe. De la confusión por la sucesión surgió un hijo de un conde de París que afianzó con perseverancia el poder de su familia en torno a un dominio en la Île-de-France. Este sería el núcleo de la posterior Francia. Cuando murió el último soberano carolingio de los francos occidentales, en el año 987, el hijo de este hombre, Hugo Capeto, fue elegido rey. Su familia reinaría durante casi cuatro siglos. Por lo demás, los francos occidentales estaban divididos en más o menos una docena de unidades territoriales, gobernadas por potentados y con diversos grados de poder e independencia.

Entre los partidarios de la elección de Hugo figuraba el soberano de los francos orientales. Al otro lado del Rin, la reiterada división de su herencia no había tardado en resultar funesta para los carolingios. Cuando el último rey carolingio murió en el año 911, surgió una fragmentación política que caracterizaría a la historia de Alemania hasta el siglo XIX. La seguridad en sí mismos de los potentados locales se unió a unas lealtades tribales más fuertes que en el oeste para producir media docena de poderosos ducados. El soberano de uno de ellos, Conrado de Franconia, fue elegido rey por los otros duques, de manera un tanto sorprendente. Los duques querían un jefe fuerte para oponerse a los magiares. El cambio de dinastía hizo inevitable que se confiriera cierto estatus especial al nuevo soberano; en consecuencia, los obispos ungieron a Conrado en su coronación. Era el primer soberano de los francos orientales que recibía este trato. Pero Conrado no tuvo éxito contra los magiares; perdió y no pudo recuperar la Lotaringia, así que se esforzó, con el apoyo de la Iglesia, por exaltar su propia casa y su cargo. De forma casi automática, los duques agruparon en torno a sí a sus respectivos pueblos para salvaguardar su independencia. Los cuatro cuya distinción era más importante eran los sajones, los bávaros, los suabos y los franconios (nombre que recibieron finalmente los francos orientales). Las diferencias regionales y las pretensiones naturales y de sangre de los grandes nobles dejaron en Alemania, durante el reinado de Conrado, la impronta de su historia para los mil años siguientes: un tira y afloja entre la autoridad central y el poder local que, a la larga, no se resolvió en favor del centro como en otros países, aunque en el siglo X pareció que sucedía lo contrario durante algún tiempo. Conrado hubo de hacer frente a la rebelión ducal, pero nombró sucesor a uno de los rebeldes y los duques accedieron. En el año 919 fue elegido rey Enrique I el Pajarero, duque de Sajonia. Él y sus descendientes, «los emperadores sajones» u otonianos, reinaron sobre los francos orientales hasta el año 1024.

Enrique I el Pajarero eludió la coronación eclesiástica. Tenía grandes propiedades familiares, las lealtades tribales de los sajones estaban de su parte y sometió a los potentados demostrando ser un buen soldado. Recuperó la Lotaringia de los francos occidentales, creó nuevas marcas en el Elba después de batallas victoriosas contra los sorabos, convirtió Dinamarca en un reino tributario y comenzó su conversión, y, finalmente, derrotó a los magiares. Su hijo, Otón I, recibió pues una herencia importante y supo hacer buen uso de ella. Para someter a los duques, continuó la obra de su padre. En el año 955 infligió a los magiares una derrota que puso fin para siempre al peligro que habían representado. Austria, la marca oriental de Carlomagno, fue recolonizada. Aunque hubo de hacer frente a cierta oposición, Otón hizo de la Iglesia alemana un instrumento leal; para los emperadores sajones era una ventaja el hecho de que en Alemania, a diferencia de en la Francia occidental, los eclesiásticos tendieran a ver con benevolencia a la monarquía por la protección que les brindaba frente a los laicos predadores. Se organizó una nueva provincia arzobispal, Magdeburgo, para dirigir los obispados fundados entre los eslavos. Se ha dicho que con Otón terminó el período de pura anarquía en Europa central, y es cierto que con él tenemos el primer atisbo de algo que podría llamarse Alemania. Pero la ambición de Otón no se detuvo ahí.

En el año 936 Otón había sido coronado en Aquisgrán, la antigua capital de Carlomagno. No solo aceptó la ceremonia eclesiástica y la unción que su padre había evitado, sino que después celebró un banquete de coronación en el que los duques germánicos le sirvieron como vasallos. Se trataba del viejo estilo carolingio. Quince años después invadió Italia, se casó con la viuda de un aspirante a la corona italiana y la asumió. Sin embargo, el Papa le negó la coronación imperial. Diez años después, en el 962, Otón regresó a Italia respondiendo a la petición de ayuda del Papa, y en esta ocasión fue coronado por el pontífice.

Mediante la coronación de Otón, se recuperó el ideal romano y carolingio del imperio. Las coronas germánica e italiana se unían de nuevo en lo que un día se llamaría Sacro Imperio Romano Germánico, que duraría casi mil años. Pero no era un imperio tan extenso como el de Carlomagno, ni Otón dominó a la Iglesia como aquel lo había hecho. A pesar de su fuerza (depuso a dos papas y nombró a otros dos), Otón fue un protector de la Iglesia que creía saber lo que era mejor para ella, pero no fue su gobernador. La estructura del imperio tampoco era muy sólida, pues se basaba en la manipulación política de los potentados locales en vez de en la administración.

El imperio otoniano fue, no obstante, un logro extraordinario. El hijo de Otón, el futuro Otón II, se casó con una princesa bizantina. Tanto su reinado como el de Otón III se vieron agitados por la rebelión, pero lograron mantener la tradición establecida por Otón el Grande de ejercer el poder al sur de los Alpes. Otón III nombró Papa a un primo suyo (el primer alemán que ocupaba el solio de San Pedro), y después al primer pontífice francés. Roma pareció cautivarle, y se estableció en esta ciudad. Al igual que sus dos predecesores inmediatos, se llamó augustus, pero, además, sus sellos recuperaron la leyenda «Renovación del imperio romano», al que equiparaba con el imperio cristiano. Bizantino a medias por nacimiento, se consideraba un nuevo Constantino. Un díptico de unos evangelios pintado casi a finales del siglo X le representa en una pose majestuosa, coronado y sosteniendo un orbe en la mano, mientras recibe el homenaje de cuatro mujeres coronadas: Esclavonia (Europa eslava), Germania, Galia y Roma. Su idea de una Europa organizada como una jerarquía de reyes sometidos al emperador era oriental. En esta concepción había megalomanía, además de una convicción religiosa auténtica; la base real del poder de Otón era la monarquía germánica, no la Italia que le obsesionaba y retenía. No obstante, tras su muerte en el año 1002, fue llevado a Aquisgrán, como había ordenado, para ser enterrado junto a Carlomagno.

Otón III no dejó herederos, pero el linaje sajón directo no se agotó; Enrique II, que fue elegido después de una lucha, era biznieto de Enrique I el Pajarero. Sin embargo, su coronación en Roma enmascaró la realidad; en el fondo, era un soberano germánico, no el emperador de Occidente. La inscripción de su sello decía «Renovación del reino de los francos», y su atención se centraba en la pacificación y conversión de la Germania oriental. Aunque efectuó tres expediciones a Italia, Enrique no se basó allí en el gobierno sino en la política, en el enfrentamiento de las distintas facciones entre sí. Con él comenzó a declinar el estilo bizantino del imperio otoniano.

Así pues, el siglo XI comenzó con la idea de que el imperio occidental seguía siendo capaz de seducir a los monarcas, pero con la herencia carolingia partida en pedazos hacía mucho tiempo. Estos fragmentos fijaron las líneas de la historia europea en los siglos venideros. La idea de Alemania apenas existía, pero el país era una realidad política, aunque aún fuera incipiente. La curiosa estructura federal que surgiría a partir de la Edad Media alemana sería el último refugio de la idea imperial en Occidente, el Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, en Francia también se trazaba la línea principal del futuro, aunque no se pudiera distinguir en aquella época. La Francia occidental se había disuelto en una docena de unidades principales sobre las que la soberanía de los Capetos fue débil durante mucho tiempo. Pero tenían de su parte un dominio real que ocupaba una posición central, que incluía París y la importante diócesis de Orleans, y la amistad de la Iglesia. Todo esto equivalía a ventajas en manos de reyes capaces, y en los tres siglos siguientes se sucederían los reyes capaces.

El otro componente importante de la herencia carolingia era Italia, que se había ido diferenciando gradualmente cada vez más de los territorios situados al norte de los Alpes; desde el siglo VII, había evolucionado alejándose de la posibilidad de integrarse en la Europa septentrional y acercándose de nuevo al resurgimiento como parte de la Europa mediterránea. A mediados del siglo VIII, gran parte de Italia había sido sojuzgada por los lombardos. Este pueblo bárbaro se había establecido en la península y había adoptado una lengua itálica, pero siguió siendo una minoría agresiva, cuyas tensiones sociales requerían ser liberadas en frecuentes guerras de conquista, y había configurado el catolicismo que había adoptado según sus propias necesidades e instituciones. A pesar de la supervivencia teórica de las reclamaciones jurídicas de los emperadores de Oriente, la única potencia que pudo igualar su poderío en Italia hasta el siglo VIII fue el papado. Cuando los principados lombardos comenzaron a consolidarse bajo una monarquía vigorosa, esta presencia dejó de ser suficiente; de ahí la evolución de la diplomacia papal hacia la alianza con los carolingios. Una vez sometido el reino lombardo por Carlomagno, no hubo rival en la península para los Estados Papales, aunque, tras el declive del poder de los carolingios, los papas hubieron de enfrentarse al poder creciente de los potentados italianos y a la propia aristocracia romana. La Iglesia occidental estaba en su punto más bajo de cohesión y unidad, y el trato dispensado por los otonianos al papado mostraba el poco poder que este tenía. Un mapa italiano anárquico era otra de las consecuencias de esta situación. El norte era un revoltijo de pequeños estados feudales. Solo Venecia era muy próspera; durante dos siglos había avanzado por el Adriático, y su máximo gobernante acababa de asumir el título de duque. Es posible que Venecia pueda considerarse más una potencia levantina o adriática que mediterránea. En el sur existían ciudades-estado organizadas como repúblicas, en Gaeta, Amalfi y Nápoles, y en el centro de la península estaban los Estados Pontificios. Sobre todo el territorio se cernía la sombra de las incursiones islámicas hasta puntos tan septentrionales como Pisa, mientras que en Tarento y Bari aparecieron emiratos en el siglo IX. Estos no serían duraderos, pero los árabes completaron la conquista de Sicilia en el año 902 y mantuvieron su dominio durante un siglo y medio con profundas repercusiones.

Los árabes también configuraron el destino de las otras costas del Mediterráneo occidental de Europa. No solo se habían establecido en España, sino que incluso tenían bases más o menos permanentes en Provenza (una de ellas era Saint-Tropez). Los habitantes de las costas europeas del Mediterráneo tenían forzosamente una relación compleja con los árabes, que para ellos aparecían tanto en el papel de filibusteros como en el de mercaderes; esta mezcla no era distinta de la que podía observarse en los descendientes de los vikingos, con la salvedad de que los árabes mostraban escasa tendencia a asentarse. El sur de Francia y Cataluña eran zonas donde los francos habían seguido la conquista goda, pero muchos factores las diferenciaban del norte franco. Las reminiscencias físicas del pasado romano abundaban en estas regiones, al igual que una agricultura mediterránea. Otra característica distintiva fue la aparición de una familia de lenguas romances en el sur, de las que el catalán y el provenzal fueron las más duraderas.

En el año 1000, la Europa periférica del norte apenas incluía Escandinavia, si el criterio para la inclusión es el cristianismo. Los misioneros trabajaban desde hacía tiempo, pero los primeros monarcas cristianos no aparecieron en aquellas tierras hasta el siglo X, y hasta el siglo siguiente no fueron cristianos todos los reyes escandinavos. Mucho antes de ese momento, los escandinavos paganos habían cambiado la historia de las islas británicas y el margen septentrional de la cristiandad.

Por razones que, como en el caso de muchos otros movimientos populares, no están en modo alguno claras, pero que posiblemente tienen su raíz en la superpoblación, los escandinavos comenzaron a salir de sus territorios de origen a partir del siglo VIII. Equipados con dos buenos instrumentos técnicos, una embarcación que podía cruzar los mares a remo y a vela y remontar ríos poco profundos, y un rechoncho carguero que podía albergar a familias numerosas, sus bienes y animales durante seis o siete días en el mar, surcaron los mares durante cuatro siglos y dejaron tras ellos una civilización que al final se extendía desde Groenlandia hasta Kiev. No todos buscaban lo mismo. Los noruegos que llegaron hasta Islandia, las islas Feroe, las Órcadas y más al oeste aún querían colonizar. Los suecos que penetraron en Rusia y que sobreviven en los documentos históricos con el nombre de varegos, estaban más ocupados en el comercio. Los daneses fueron los autores de la mayor parte de los actos de pillaje y piratería por los que son recordados los vikingos. En cualquier caso, todos los motivos de las migraciones escandinavas estaban interrelacionados. Ninguna rama de estos pueblos tenía el monopolio de ninguno de ellos.

La colonización vikinga de islas remotas fue su logro más espectacular. Sustituyeron por completo a los pictos en las islas Órcadas y en las Shetland, y desde allí extendieron su dominio a las Feroe (antes deshabitadas salvo por algunos monjes irlandeses y sus ovejas) y a la isla de Man. En las costas, el poblamiento vikingo fue más duradero y profundo que en el interior de Escocia e Irlanda, donde la colonización comenzó en el siglo IX. Sin embargo, la lengua irlandesa registra su importancia mediante la adopción de palabras escandinavas en el comercio, y el mapa de Irlanda la señala mediante la situación de Dublín, fundada por los vikingos, que no tardó en convertirse en un importante centro comercial. La colonia más próspera fue Islandia. Los eremitas irlandeses se habían anticipado a los vikingos también en esta isla, y estos no llegaron a sus tierras en gran número hasta finales del siglo IX. En el año 930 podía haber unos 10.000 islandeses escandinavos, que vivían de la agricultura y la pesca, en parte para su propia subsistencia y en parte para producir mercancías con las que comerciar como pescado en salazón. Ese año se fundó el Estado islandés y se celebró la primera reunión del Althing, al que los románticos amantes de la historia antigua consideraron después el primer «Parlamento» europeo. Esta asamblea tenía más de consejo de los grandes hombres de la comunidad que de órgano representativo moderno y seguía la práctica noruega anterior, pero la continuidad del antecedente histórico de Islandia es extraordinaria en este aspecto.

En el siglo X se fundaron colonias escandinavas en Groenlandia, donde los asentamientos perdurarían durante cinco siglos. Después desaparecieron, probablemente porque los colonos fueron expulsados por esquimales que se vieron obligados a desplazarse hacia el sur debido al avance de los hielos. Sobre los descubrimientos y los asentamientos en territorios más occidentales podemos decir mucho menos. Las sagas, los poemas heroicos de la Islandia medieval, nos hablan de la exploración de «Vinlandia», la tierra donde los escandinavos vieron cómo crecían las vides silvestres, y del nacimiento en ella de un niño (cuya madre regresó después a Islandia y partió de nuevo de la isla para llegar a Roma en peregrinación, antes de instalarse en un retiro altamente santificado en su tierra natal). Existen motivos razonablemente fundados para creer que un asentamiento descubierto en Terranova es escandinavo, pero, por el momento, no podemos ir mucho más allá en el descubrimiento de huellas de los predecesores de Colón.

Para la tradición occidental, las actividades coloniales y mercantiles de los vikingos quedaron oscurecidas desde el principio por su terrible impacto como maleantes. Es cierto que tenían algunas costumbres muy desagradables, como la de descoyuntar tirando de brazos y piernas, pero esto era algo común a la mayoría de los bárbaros. Debemos admitir, por tanto, cierta exageración, sobre todo porque nuestras principales pruebas proceden de las plumas de eclesiásticos doblemente horrorizados, como cristianos y como víctimas, por los ataques contra iglesias y monasterios; naturalmente, como paganos, los vikingos no veían ninguna santidad especial en las concentraciones de metales preciosos y alimentos tan convenientemente dispuestos en tales lugares, y los consideraban objetivos especialmente atractivos. Tampoco fueron los vikingos los primeros que incendiaron monasterios en Irlanda.

No obstante, sea cual sea la importancia que se otorgue a tales consideraciones, es indiscutible que el impacto vikingo en el norte y el oeste de la cristiandad fue muy grande y aterrador. Su primer ataque contra Inglaterra tuvo lugar en el año 793, y su víctima fue el monasterio de Lindisfarne; el ataque conmocionó al mundo eclesiástico (aunque el monasterio siguió existiendo durante ochenta años más). Las incursiones sobre Irlanda tuvieron lugar dos años después. En la primera mitad del siglo IX, los daneses iniciaron un hostigamiento de Frisia que continuó regularmente año tras año, saqueando las mismas ciudades una y otra vez. A continuación fue atacada la costa francesa; en el año 842, la ciudad de Nantes fue saqueada y se produjo una gran matanza. Unos años después, un cronista francés se lamentaba de que «el interminable torrente de vikingos nunca deja de crecer». Ciudades tan interiores como París, Limoges, Orleans, Tours y Angulema fueron atacadas. Los vikingos se habían convertido en piratas profesionales. España no tardó en sufrir sus correrías, y los árabes también fueron hostigados; en el año 844, los vikingos asaltaron Sevilla. En el 859 atacaron incluso Nimes y saquearon Pisa, aunque una flota árabe les causó grandes sufrimientos al regresar a sus tierras.

En su momento de mayor gravedad, piensan algunos estudiosos, la invasión vikinga estuvo a punto de destruir la civilización de la Francia occidental; lo cierto es que la presencia histórica de los francos occidentales sería más perdurable que la de sus hermanos del este, y los vikingos ayudaron a configurar las diferencias entre la futura Francia y la futura Alemania. En el oeste, sus estragos impusieron nuevas responsabilidades a los potentados locales, mientras que el control central y real se desmoronaba, y la gente dirigía su mirada cada vez más hacia sus señores locales en busca de protección. Cuando Hugo Capeto llegó al trono, su posición era en gran medida la de primus inter pares en una sociedad evidentemente feudal.

No todas las iniciativas de los gobernantes para conjurar la amenaza vikinga terminaron en fracaso. Es preciso admitir que Carlomagno y Luis el Piadoso no hubieron de hacer frente a unos ataques tan potentes y persistentes como sus sucesores, pero lograron defender los puertos vulnerables y las desembocaduras de los ríos con cierta eficacia. Los vikingos podían ser derrotados (y de hecho lo fueron) si se les llevaba a batallas campales en toda regla, y aunque hubo dramáticas excepciones, los principales centros del Occidente cristiano fueron defendidos con éxito en términos generales. Lo que no podían impedirse eran las reiteradas incursiones a pequeña escala sobre las costas. Cuando los vikingos aprendieron a evitar las batallas campales, la única manera de hacerles frente fue comprarlos, y Carlos el Calvo comenzó a pagarles tributos para que dejasen en paz a sus súbditos.

Este fue el comienzo de lo que los ingleses llamaron Danegeld. Su isla se había convertido enseguida en un objetivo importante, donde los vikingos comenzaron a llegar no solo para realizar incursiones, sino también para establecerse. Un nutrido grupo de reinos habían surgido en la isla a partir de las invasiones germánicas; en el siglo VII, muchas de las personas de origen romano-británico vivían junto a las comunidades de los nuevos pobladores, mientras que otras habían sido rechazadas hasta las zonas más accidentadas de Gales y Escocia. El cristianismo continuó su difusión gracias a misioneros irlandeses que partían de la misión romana que había fundado Canterbury. Esta compitió con la Iglesia celta más antigua hasta el 664, una fecha crucial. Aquel año, un rey de Northumbria se pronunció a favor de adoptar la fecha de la Pascua fijada por la Iglesia romana, con ocasión de un sínodo de eclesiásticos celebrado en Whitby. Fue una elección simbólica, que determinó que la futura Inglaterra se adhiriese a las tradiciones romanas y no a las celtas.

De vez en cuando, uno u otro de los reinos ingleses tenía fuerza suficiente para ejercer cierta influencia sobre los demás. Pero solo uno de ellos pudo resistir con éxito la oleada de ataques daneses que, a partir del año 851, condujeron a la ocupación de dos tercios del país. Este reino era Wessex, y dio a Inglaterra su primer héroe nacional que es al mismo tiempo una figura histórica, Alfredo el Grande.

Cuando tenía cuatro años de edad, Alfredo había sido llevado a Roma por su padre y recibió honores consulares por parte del Papa. La monarquía de Wessex estuvo indisolublemente unida al cristianismo y a la Europa carolingia. Defendió la fe frente al paganismo en la misma medida en que defendió Inglaterra contra un pueblo extranjero. En el año 871, Alfredo infligió la primera derrota decisiva a un ejército danés en Inglaterra. Es importante señalar que, unos años después, el rey danés accedió no solo a retirarse de Wessex, sino también a aceptar la conversión al cristianismo. No cabía duda de que los daneses habían llegado a Inglaterra para quedarse (se habían establecido en el norte), pero también de que podía haber divisiones entre ellos. Alfredo no tardó en ser el jefe de todos los reyes ingleses que aún perduraban, y finalmente solo quedó él. Recuperó Londres, y cuando murió en el año 899, el período más grave de incursiones danesas había terminado y sus descendientes gobernarían un país unido. Incluso los pobladores del Danelaw, la zona caracterizada hasta nuestros días por los topónimos y las formas de hablar escandinavos como la correspondiente a la colonización danesa definida por Alfredo, aceptaron su dominio. Pero esto no fue todo. Alfredo también había fundado una serie de baluartes («burgos») como parte de un nuevo sistema de defensa nacional mediante la recaudación de tributos locales. Estos núcleos no solo ofrecieron a sus sucesores unas bases para proseguir la reducción del Danelaw, sino que también establecieron gran parte del modelo de urbanización medieval de los primeros tiempos en Inglaterra; sobre ellos se construyeron ciudades cuyos emplazamientos continúan habitados en nuestros días. Finalmente, con menguados recursos, Alfredo emprendió la lenta regeneración cultural e intelectual de su pueblo. Los estudiosos de su corte, como los de Carlomagno, actuaron mediante la copia y la traducción; se pretendía que los nobles y los clérigos anglosajones aprendiesen las enseñanzas de Beda y Boecio en su propia lengua.

Las innovaciones de Alfredo constituyeron un creativo empeño gubernamental sin parangón en Europa, y señalaron el comienzo de una gran época para Inglaterra. Tomó forma la estructura de los condados rurales y se establecieron unos límites territoriales que perduraron hasta 1974. La Iglesia inglesa no tardó en experimentar un notable auge de la vida monástica, y los daneses fueron contenidos en un reino unido a lo largo de una época turbulenta que duró medio siglo. Solo cuando la capacidad falló en el linaje de Alfredo, la monarquía anglosajona tuvo problemas y se produjo una nueva ofensiva vikinga. Se pagaron cantidades colosales de Danegelds, hasta que un rey danés (en esta ocasión cristiano) derrocó al rey inglés y después murió, dejando a un joven hijo para que gobernara su conquista. Este no era otro que el célebre Canuto, durante cuyo reinado Inglaterra formó parte durante un breve período de un gran imperio danés (1006-1035). En el año 1066 tuvo lugar una última gran invasión noruega de Inglaterra, pero fue rechazada en la batalla de Stamford Bridge. En aquellas fechas, todas las monarquías escandinavas eran cristianas, y la cultura vikinga era absorbida en formas cristianas. Esta cultura dejó muchas pruebas de su individualidad y su fuerza tanto en el arte celta como en el producido en el continente. Sus instituciones perduran en Islandia y en otras islas. El legado escandinavo fue muy acentuado durante siglos en la lengua y las pautas sociales inglesas, en la aparición del ducado de Normandía y, sobre todo, en la literatura de las sagas. Sin embargo, cuando entraban en tierras colonizadas, los escandinavos se fusionaban gradualmente con el resto de la población. Cuando los descendientes de Rollón y sus seguidores emprendieron la conquista de Inglaterra en el siglo XI, eran en realidad franceses, y el canto guerrero que entonaron en Hastings hablaba de Carlomagno, el paladín franco. Conquistaron una Inglaterra donde los hombres del Danelaw eran ya ingleses. Asimismo, los vikingos perdieron su carácter distintivo como grupo étnico en el Rus de Kiev y Moscovia. Este valeroso pueblo vivió más atento al disfrute que la tierra y el mar les brindaban que a la trascendencia del futuro.

Los únicos pueblos occidentales de comienzos del siglo XI que restan por mencionar debido al papel que desempeñarían en épocas futuras, son los de los estados cristianos del norte de España. La geografía, el clima y la división musulmana habían contribuido a la supervivencia del cristianismo en la península Ibérica, y habían definido en parte su extensión. En Asturias y Navarra, príncipes o caudillos cristianos seguían resistiendo a comienzos del siglo VIII. Ayudados por la fundación de la Marca Hispánica carolingia y por su posterior crecimiento con los nuevos condes de Barcelona, salieron adelante en la España islámica mientras esta se sumía en la guerra civil y el cisma religioso. En Asturias surgió un reino de León que ocupó un lugar junto al reino de Navarra. En el siglo X, sin embargo, fueron los cristianos quienes combatieron entre sí y los árabes quienes avanzaron contra ellos. El peor momento llegó al final del siglo, cuando un gran conquistador árabe, Almanzor, tomó Barcelona, León y, en el año 998, el santuario de Santiago de Compostela, donde se suponía que había sido enterrado el apóstol Santiago. El triunfo no fue duradero, pues, también en este caso, lo que se había hecho para fundar la Europa cristiana resultó imposible de erradicar. En unas décadas, la España cristiana se había unido, mientras la España islámica se sumía en la desunión. En la península Ibérica, como en otros lugares, la época de expansión que estos hechos inauguraron pertenece a otra era histórica, pero se basó en largos siglos de enfrentamientos con otra civilización. Para España sobre todo, el cristianismo fue el crisol de su realidad como nación.

El ejemplo de la península Ibérica indica hasta qué punto la formación del mapa de Europa coincide con la del mapa de la Iglesia, pero insistir únicamente en las misiones coronadas con éxito y en los vínculos con monarcas poderosos puede inducir a error. La Europa cristiana y la vida cristiana de los primeros tiempos eran mucho más que esto. La Iglesia occidental ofrece uno de los grandes ejemplos de éxito de la historia, pero sus dirigentes entre el final del mundo antiguo y los siglos XI o XII se sintieron aislados y asediados durante mucho tiempo en un mundo pagano o semipagano. Cada vez más enfrentados con la ortodoxia oriental, y finalmente casi aislados de ella, no es de extrañar que la cristiandad occidental desarrollase una intransigencia agresiva casi como reflejo defensivo. Era otro signo de su inseguridad. Tampoco es cierto que las amenazas proviniesen únicamente de enemigos del exterior. Dentro de la cristiandad occidental, también la Iglesia se sintió acorralada y sitiada. Luchó en medio de poblaciones todavía semipaganas para mantener intactas sus enseñanzas y prácticas, al mismo tiempo que bautizaba cuanto podía de una cultura con la que tenía que convivir, sopesando con precisión las concesiones que podía hacer a la práctica o la tradición locales y distinguiéndolas de una renuncia total a los principios. Todo esto hubo de hacerlo con un clero en el que muchos de sus integrantes, quizá la mayoría, eran hombres sin ningún estudio, no mucha disciplina y dudosa espiritualidad. Tal vez no sea extraño que los dirigentes de la Iglesia pasasen por alto a veces la inmensa ventaja de la que disfrutaron al no tener que enfrentarse a ningún rival espiritual en Europa occidental una vez que el islam fue rechazado por Carlos Martel; solo tuvieron que competir con un paganismo residual y con la superstición, y la Iglesia sabía cómo desenvolverse en estos frentes. Mientras tanto, los grandes hombres de este mundo la rodeaban, unas veces dispuestos a colaborar, otras con esperanza, siempre como una amenaza potencial, y a menudo real, para la independencia de la Iglesia respecto de la sociedad por cuya salvación se había esforzado.

Inevitablemente, gran parte de la historia resultante es la del papado. Se trata de la institución central y mejor documentada del cristianismo. Sus archivos son uno de los motivos por los que se le ha prestado tanta atención, hecho que debería mover a reflexión acerca de lo que se puede conocer sobre la religión en estos siglos. Aunque el poder papal tuvo altibajos alarmantes, la división del antiguo imperio significó que, si en algún lugar de Occidente había un defensor de los intereses de la religión, este no era otro que Roma, pues no tenía rival eclesiástico alguno. Después de Gregorio Magno, obviamente era inviable mantener la teoría de una sola Iglesia cristiana en un solo imperio, aun cuando el exarca imperial permaneciese en Rávena. El último emperador que fue a Roma lo hizo en el año 663, y el último Papa que viajó a Constantinopla lo hizo en el 710. Después tuvo lugar la controversia de los iconoclastas, que causó graves daños ideológicos. Cuando Rávena cayó ante el renovado avance de los lombardos, el papa Esteban partió con destino a la corte de Pipino, no a la de Bizancio. No había deseo alguno de romper con el imperio de Oriente, pero los ejércitos francos podían ofrecer una protección que ya no era posible recibir de Oriente; una protección necesaria asimismo porque los árabes amenazaban Italia desde el comienzo del siglo VIII, y porque la presencia de los potentados autóctonos italianos era cada vez más palpable en el reflujo de la hegemonía lombarda.

Hubo momentos muy malos en los dos siglos y medio que siguieron a la coronación de Pipino. Roma parecía tener muy pocas cartas en sus manos, y a veces solo para cambiar un señor por otro. Su reivindicación de la primacía tenía que ver con el respeto debido a la custodia de los restos de san Pedro y al hecho de que la sede era indudablemente la única apostólica de Occidente; una cuestión de historia más que de poder práctico. Durante mucho tiempo, los papas apenas pudieron gobernar de modo efectivo ni siquiera dentro de los dominios temporales, pues no tenían ni fuerzas armadas apropiadas ni una administración civil. Como los grandes propietarios de Italia, estaban expuestos a los predadores y los chantajes. Carlomagno solo fue el primero, y quizá el más altruista, de una serie de emperadores que afirmaron con toda claridad ante el papado sus ideas sobre las posiciones respectivas del Papa y del emperador como guardianes de la Iglesia. Los otonianos fueron grandes hacedores y deshacedores de papas. Los sucesores de san Pedro no podían acoger con agrado los enfrentamientos, pues tenían mucho que perder.

En el balance había otro factor, aunque sus repercusiones se pondrían de manifiesto lentamente. La concesión de territorios al papado por parte de Pipino constituiría en su momento el núcleo de un poderoso Estado territorial italiano. En la coronación de emperadores por el Papa había reivindicaciones veladas, quizá de la identificación de emperadores legítimos; es significativo que, con el paso del tiempo, los papas retiraran de la ceremonia de coronación imperial (como también de la de los reyes ingleses y franceses) el uso del crisma, la mezcla especialmente sagrada de aceite y bálsamo que se utilizaba para la ordenación de sacerdotes y la coronación de obispos, sustituyéndolo por simple aceite. De ese modo se expresaba una realidad oculta durante mucho tiempo, pero fácilmente comprensible para una época acostumbrada a los símbolos: el Papa confería la corona y el sello del reconocimiento de Dios al emperador. Es posible, por tanto, que lo hiciera condicionalmente. La coronación de Carlomagno por León, como la de Pipino por Esteban, pudo ser conveniente, pero contenía una potente semilla. Cuando, como sucedía a menudo, las debilidades personales y las disputas sucesorias perturbaban la tranquilidad de los reinos francos, Roma podía ganar terreno.

Desde un punto de vista más inmediato y práctico, el apoyo de reyes poderosos era necesario para la reforma de las iglesias locales y para sostener la empresa misionera en Oriente. A pesar de los celos del clero local, la Iglesia franca experimentó grandes cambios; en el siglo X, lo que el Papa decía era muy importante al norte de los Alpes. De la entente del siglo VIII surgió gradualmente la idea de que correspondía al Papa decir cuál debía ser la política de la Iglesia, así como la de que los obispos de las iglesias locales no debían pervertirla. Se estaba forjando un gran instrumento de normalización. Fue entonces cuando, en un principio, Pipino utilizó su poder como rey franco para reforzar la Iglesia de sus compatriotas, y lo hizo siguiendo una pauta que le ponía en sintonía con Roma en cuestiones de ritual y disciplina, y le alejaba más de las influencias célticas.

La balanza de las ventajas y las desventajas se inclinó durante mucho tiempo de un lado a otro, mientras los límites de los poderes efectivos de los papas sufrían altibajos. No deja de ser significativo que fuera después de una nueva subdivisión de la herencia carolingia por la que la corona de Italia se separaba de Lotaringia cuando Nicolás I logró imponer con más éxito las reivindicaciones papales. Un siglo antes, una célebre falsificación, la «donación de Constantino», pretendía demostrar que el emperador había entregado al obispo de Roma el antiguo dominio ejercido por el imperio en Italia; Nicolás se dirigía a los reyes y emperadores como si esta teoría fuese válida en todo Occidente. Se cuenta que les escribía «como si fuera el señor del mundo», recordándoles que podía nombrar y deponer a quien quisiera. Utilizó también la doctrina de la primacía papal contra el emperador de Oriente, en apoyo del patriarca de Constantinopla. Fue el momento culminante de una pretensión que el papado no pudo mantener en la práctica durante mucho tiempo, pues pronto fue evidente que la fuerza que se tuviera en Roma decidiría quién disfrutaría del poder imperial que el Papa afirmaba conferir. Resulta revelador que el sucesor de Nicolás fuera el primer pontífice que murió asesinado. No obstante, en el siglo IX se sentaron unos precedentes, aunque no pudieran seguirse todavía de modo coherente.

La labor diaria de salvaguardar los intereses cristianos, sobre todo al producirse el derrumbamiento de la autoridad papal en el siglo X, cuando el trono se convirtió en presa de facciones italianas cuyas luchas eran salpicadas ocasionalmente por las intervenciones de los otonianos, solo podía estar en manos de los obispos de las iglesias locales, que debían respetar los poderes que encarnaban. Buscando la cooperación y la ayuda de los gobernantes seculares, a menudo llegaron hasta puestos en los que era prácticamente imposible distinguirles de los servidores reales. Estaban dominados por los gobernantes laicos del mismo modo que, a menudo, el párroco estaba dominado por el señor local, y tenían que compartir la recaudación eclesiástica en consecuencia. Esta humillante dependencia llevaría más adelante a algunas de las intervenciones papales más drásticas en las iglesias locales.

Los obispos también hicieron muchas cosas positivas; en particular, alentaron a los misioneros. Esta actitud también tenía su lado político. En el siglo VIII, la regla de san Benito estaba arraigada en Inglaterra, y a este hecho le siguió un gran movimiento misionero anglosajón, cuyas figuras más destacadas fueron san Wilibrordo en Frisia y san Bonifacio en Alemania. Independientes en gran medida de los obispos francos orientales, los anglosajones afirmaron la supremacía de Roma; sus conversos tendían, pues, a mirar directamente al trono de san Pedro en busca de la autoridad religiosa. Muchos peregrinaron a Roma. Este énfasis papal desapareció en las etapas posteriores de la evangelización del este, o, mejor dicho, se hizo menos evidente debido a la labor directa de los emperadores germánicos y sus obispos. Las misiones se combinaron con la conquista y se organizaron nuevas diócesis como mecanismos gubernamentales.

Otro gran movimiento creativo, el de la reforma del siglo X, debió algo al episcopado pero nada al papado. Fue un movimiento monástico que disfrutó del apoyo de algunos gobernantes. Su esencia era la renovación de los ideales monásticos; un grupo de nobles fundaron nuevos monasterios que pretendían recordar sus orígenes a un monacato degenerado. La mayoría de ellos estaban en los antiguos territorios centrales carolingios, desde Bélgica hasta Suiza, y entre Borgoña al oeste y Franconia al este, la zona de la que había irradiado el impulso reformador. Al término del siglo X, comenzó a obtener el apoyo de príncipes y emperadores. El patrocinio de estos condujo finalmente al temor de que los laicos se entrometiesen en los asuntos de la Iglesia, pero hizo posible recuperar el papado de una nulidad estrechamente italiana y dinástica.

La más célebre de las nuevas fundaciones fue la abadía borgoñona de Cluny, fundada en el año 910. Durante casi dos siglos y medio, esta abadía fue el centro de la reforma de la Iglesia. Sus monjes siguieron una versión revisada de la regla benedictina y desarrollaron algo totalmente nuevo, una orden religiosa basada no solo en un estilo de vida uniforme, sino en una organización basada en una disciplina centralizada. Todos los monasterios benedictinos habían sido comunidades independientes, pero los nuevos monasterios cluniacenses estaban subordinados en su totalidad al abad de Cluny, que era el general de un ejército de (finalmente) miles de monjes que solo ingresaban en sus respectivos monasterios después de un período de formación en el monasterio matriz. En el apogeo de su poder, a mediados del siglo XII, más de trescientos monasterios extendidos por todo Occidente, incluso algunos en Palestina, buscaban orientación en Cluny, en cuya abadía se alzaba la iglesia más grande de la cristiandad occidental después de San Pedro de Roma.

Incluso en sus primeros tiempos, sin embargo, el monacato cluniacense difundió nuevas prácticas e ideas en la Iglesia. Esto nos lleva más allá de cuestiones relacionadas con la estructura y el derecho eclesiásticos, aunque no es fácil hablar con certeza de todos los aspectos de la vida cristiana en la Alta Edad Media. La historia religiosa es especialmente propensa a la falsificación mediante documentos que a veces hacen muy difícil comprender las dimensiones espirituales más allá de la burocracia. Sin embargo, no dejan ninguna duda de que la Iglesia era indiscutida, única, y de que impregnaba toda la estructura de la sociedad. Tenía una especie de monopolio de la cultura. La herencia clásica había sido terriblemente dañada y reducida por las invasiones bárbaras y la espiritualidad intransigente del primer cristianismo («¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?», había preguntado Tertuliano), pero esta intransigencia había remitido. En el siglo X, lo que se había conservado del pasado clásico había sido preservado por eclesiásticos, sobre todo por los benedictinos y los copistas de las escuelas palatinas que transmitieron no solo la Biblia, sino también compilaciones latinas del saber griego. A través de su versión de Plinio y Boecio, una línea delgada conectó la Europa medieval con Aristóteles y Euclides.

La alfabetización era prácticamente patrimonio exclusivo del clero. Los romanos habían podido anunciar sus leyes en tablones situados en lugares públicos, seguros de que había un número suficiente de personas capaces de leerlos, mientras que, muy avanzada ya la Edad Media, incluso los reyes eran analfabetos. El clero controlaba prácticamente todo el acceso a la escritura que existía. En un mundo sin universidades, solo una escuela cortesana o eclesiástica ofrecía la oportunidad de aprender letras más allá de lo que pudiera ofrecer, excepcionalmente, un tutor-clérigo individual. Las consecuencias de estas carencias sobre todas las artes y la actividad intelectual fueron profundas; la cultura no solo estaba emparentada con la religión, sino que solo se manifestaba en el marco de unos supuestos religiosos absolutos. La consigna «el arte por el arte» nunca podría haber tenido menos sentido que en la primera mitad de la Edad Media. La historia, la filosofía, la teología y la iluminación desempeñaban su papel en el sostenimiento de una cultura sacramental, aunque, por muy restringido que fuese, el legado que transmitieron, en tanto en cuanto no fuera judío, era clásico, es decir, basado en los cánones grecorromanos.

Cuando se corre el peligro de sufrir vértigo en tales cimas de la generalización cultural, es saludable recordar que podemos saber muy poco directamente acerca de lo que debe considerarse, desde el punto de vista teológico y estadístico, como algo mucho más importante que este aspecto y, de hecho, como la actividad central de la Iglesia. Se trata de la labor diaria de exhortar, enseñar, casar, bautizar, confesar y orar, toda la vida religiosa del clero secular y de los laicos que tenían su centro en la administración de los principales sacramentos. La Iglesia hacía uso en estos siglos de unos poderes que, en muchos casos, los fieles no podían distinguir con claridad de los de la magia. Los utilizaba para inculcar la civilización a un mundo bárbaro. Su éxito fue ingente, aunque no disponemos apenas de información directa sobre este proceso a excepción de la referida a sus momentos más efectistas, cuando una conversión o un bautismo espectaculares revelan, por el mismo hecho de ser registrados, que nos hallamos en presencia de algo atípico.

La realidad social y económica de la Iglesia nos resulta mucho más conocida. Los clérigos y las personas a su cargo eran numerosos, y la Iglesia controlaba gran parte de la riqueza de la sociedad. La Iglesia era un gran terrateniente. Los ingresos que respaldaban su labor procedían de sus tierras, y un monasterio o un cabildo catedralicio podían ser dueños de propiedades muy extensas. Las raíces de la Iglesia estaban firmemente hundidas en la economía del momento, hecho que, de entrada, suponía algo muy primitivo.

Por difícil que resulte medirlo con exactitud, hay muchos síntomas de recesión económica en Occidente al término de la Antigüedad. No todo el mundo percibió el retroceso por igual. Los sectores económicos más desarrollados se hundieron casi por completo. El trueque sustituyó al dinero, y la economía monetaria resurgió con gran lentitud. Los merovingios comenzaron a acuñar plata, pero durante mucho tiempo no hubo en circulación muchas monedas, en particular, monedas de pequeñas denominaciones. Las especias desaparecieron de la dieta corriente; el vino se convirtió en un lujo caro, y la mayoría de la gente comía y bebía pan y gachas, cerveza y agua. Los escribas volvieron al pergamino, que podía obtenerse a escala local, en lugar del papiro, que resultaba difícil de conseguir; aunque esto resultaría una ventaja, pues las letras minúsculas eran posibles sobre pergamino, pero no sobre papiro, que requería grandes trazos poco económicos, refleja no obstante la existencia de dificultades en la antigua economía mediterránea. Aunque la recesión confirmaba a menudo la autosuficiencia de la propiedad en concreto, arruinaba a las ciudades. El universo del comercio también se desintegraba de vez en cuando debido a la guerra. Se mantenía el contacto con Bizancio y la lejana Asia, pero la actividad comercial del Mediterráneo occidental disminuyó en los siglos VII y VIII, cuando los árabes se apoderaron de la costa del norte de África. Más adelante, gracias de nuevo a los árabes, se recuperó en parte (uno de los indicios de esta recuperación fue un comercio activo de esclavos, muchos de los cuales procedían de Europa oriental, de los pueblos eslavos que, de este modo, dieron su nombre a toda una categoría de trabajo forzado). En el norte también había cierto intercambio con los escandinavos, que eran grandes comerciantes. Pero esto no importaba a la mayoría de los europeos, para quienes la vida se basaba totalmente en la agricultura.

La subsistencia fue durante mucho tiempo casi lo único que podían esperar. El hecho de que fuera la principal preocupación de la economía medieval de los primeros tiempos, es una de las escasas generalizaciones seguras que se pueden hacer al respecto. El estiércol de los animales o la roturación de nuevas y más fértiles tierras eran las únicas fórmulas posibles para mejorar un rendimiento de las semillas y del trabajo que resulta irrisorio si se mide de acuerdo con baremos modernos. La situación solo pudo cambiarse mediante siglos de laboriosa agricultura. Los animales que vivían con los arrendatarios humanos azotados por el raquitismo y el escorbuto en un paisaje asolado por la pobreza, estaban desnutridos y tenían un tamaño menor de lo normal, aunque los campesinos más afortunados obtenían grasa del cerdo o, en el sur, del aceite. Solo con la introducción en el siglo X de plantas productoras de alimentos con mayor contenido proteínico, comenzó a mejorar la producción energética del suelo. Se produjeron algunas innovaciones tecnológicas, especialmente la difusión de molinos y la adopción de un arado mejor, pero cuando la producción se elevó, se debió en su mayor parte a que se incorporaban al cultivo nuevas tierras. Y había muchas que explotar. La mayor parte de Francia, Alemania e Inglaterra seguía cubierta de bosques y eriales.

La recaída económica al final de la Antigüedad dejó tras de sí pocas zonas donde prosperasen las ciudades. La principal excepción fue Italia, donde siempre persistieron algunas relaciones comerciales con el mundo exterior. En otros lugares, las ciudades no comenzaron a experimentar de nuevo una expansión significativa hasta después del año 1100; incluso entonces, habría de pasar un largo período hasta que en Europa occidental hubiera una ciudad comparable a los grandes centros urbanos de las civilizaciones islámica y asiática clásicas. En Occidente, la regla prácticamente universal fue la propiedad agrícola autosuficiente. Estas unidades alimentaban y mantenían a una población probablemente más reducida que la del mundo antiguo en la misma zona, aunque es casi imposible establecer unas cifras ni siquiera aproximadas. En cualquier caso, solo disponemos de pruebas de un crecimiento demográfico muy lento hasta el siglo XI. La población de Europa occidental podía ser en aquellas fechas de unos 40 millones de habitantes, es decir, similar a la población actual de España.

En este mundo, la posesión de tierras o el acceso a ellas eran el factor determinante supremo del orden social. De alguna manera, lenta pero lógicamente, los grandes hombres de la sociedad occidental, al mismo tiempo que seguían siendo los guerreros que siempre habían sido en las sociedades bárbaras, se convirtieron también en terratenientes. Junto con los dignatarios de la Iglesia y los reyes, constituían la clase dominante. De la posesión de tierras provenían no solo los ingresos en concepto de rentas y tributos, sino también la jurisdicción y el servicio del trabajo. Los terratenientes eran los señores, y su estatus hereditario comenzó gradualmente a tener más peso y sus destrezas y habilidades como guerreros comenzaron a ser menos destacadas (aunque en teoría persistieron durante mucho tiempo) como la condición que les hacía nobles.

Las tierras de algunos de estos hombres les habían sido concedidas por un rey o gran príncipe. A cambio, se esperaba que devolviesen el favor acudiendo cuando aquel les requiriese para el servicio militar. Por otra parte, la administración hubo de ser descentralizada después de la época imperial; los reyes bárbaros carecían de los recursos burocráticos y culturales necesarios para gobernar directamente grandes zonas. Así pues, la concesión de bienes económicos explotables a cambio de obligaciones específicas era muy habitual, y esta idea es la que se halla en el centro de lo que historiadores posteriores, volviendo la vista hacia la Europa de la Edad Media, llamaron «feudalismo».

Muchos tributarios se incorporaron a esta corriente. Tanto la costumbre romana como la germánica favorecían la elaboración de tal idea. También contribuyó el hecho de que en los tiempos posteriores del imperio, o en la época turbulenta de la Galia merovingia, se hubiese convertido en un fenómeno habitual el que los hombres se «encomendasen» a un gran señor en busca de protección; a cambio de esta, le ofrecían una lealtad especial y servicio. Fue este un uso que se adaptó fácilmente a las prácticas de la sociedad germánica. Con los carolingios comenzó la práctica de que los «vasallos» del rey le rindieran homenaje, es decir, reconocían con ceremonias características, a menudo públicas, sus responsabilidades especiales de servicio hacia él. Él era su señor y ellos, sus hombres. Las antiguas lealtades de la hermandad de sangre de los compañeros de armas del jefe bárbaro comenzaron a mezclarse con ideas de encomienda en un nuevo ideal moral de lealtad, fidelidad y obligación recíproca. Los vasallos producían después otros vasallos, y el hombre de un señor era señor de otro hombre. Una cadena de obligaciones y servicios personales podía extenderse en teoría del rey para abajo, pasando por sus grandes hombres y sus criados, hasta los grados inferiores de los hombres libres. Pero, naturalmente, podía generar exigencias complejas y conflictivas. Podía darse el caso de que un rey fuera vasallo de otro rey en lo relativo a algunas de sus tierras. Por debajo de los hombres libres estaban los esclavos, más numerosos quizá en la Europa meridional que en el norte, y que en todas partes mostraban una tendencia a evolucionar marginalmente hacia arriba en cuanto a estatus hasta alcanzar el de los siervos, los hombres no libres, por nacimiento vinculados al suelo de su señorío, aunque no del todo desprovistos de derechos.

Algunos estudiosos de la historia medieval han planteado después la relación entre el señor y el hombre como si pudiera explicar toda la sociedad medieval. Esto nunca fue así. Aunque gran parte del territorio de Europa estaba dividido en feudos —los feuda, de los que procede la palabra feudalismo—, que eran unas propiedades que entrañaban una obligación hacia un señor, siempre hubo zonas importantes, especialmente en el sur de Europa, donde la «mezcla» de revestimiento germánico y fondo romano no funcionó de la misma manera. Gran parte de Italia, España y el sur de Francia no eran «feudales» en este sentido. Incluso en las tierras más «feudales» siempre hubo algunos propietarios —una clase importante de hombres, más numerosa en unos países que en otros— que no debían servicio alguno por sus tierras, sino que eran propiedad suya.