Bizancio no era la única tentación para los predadores que merodeaban por Oriente Próximo; de hecho, el imperio bizantino sobrevivió a sus atenciones durante mucho más tiempo que su antiguo enemigo, el califato abasí. El imperio árabe emprendió el camino del declive y la desintegración, y a partir del siglo X entramos en una época de confusión que convierte todo intento de exponer un breve resumen de lo sucedido en un ejercicio desesperante. No hubo un despegue económico sostenido, como pudiera parecer que prometían el florecimiento del comercio y la aparición de hombres adinerados ajenos a las jerarquías gobernantes y militares. Las voraces y arbitrarias expectativas del gobierno podrían ser la explicación fundamental. Al final, a pesar de todas las idas y venidas de gobernantes y asaltantes, nada alteró los cimientos de la sociedad islámica. Toda la zona comprendida entre el Mediterráneo oriental y el Hindu Kush quedó impregnada, por primera vez en la historia, de una sola cultura, que además sería duradera. En esa región, la herencia cristiana de Roma solo se mantuvo como fuerza cultural importante hasta el siglo XI, contenida más allá de los montes Tauro, en Asia Menor. A partir de ese momento, el cristianismo declinó en Oriente Próximo hasta quedar reducido al ámbito de las comunidades toleradas por el islam.

La estabilidad y el arraigo de las instituciones sociales y culturales islámicas tuvieron una importancia inmensa. Superaron con creces los puntos débiles —básicamente, de orden político y administrativo— de los estados semiautónomos que surgieron para ejercer el poder bajo la supremacía formal del califato en su período de decadencia. Sin embargo, no es necesario extenderse ahora en esas comunidades. Por muy interesantes que sean para los arabistas, en estas páginas debemos hacernos eco de su existencia, pero más como puntos de referencia prácticos que por méritos propios. La más importante y fuerte de aquellas entidades era gobernada por la dinastía fatimí, que controlaba Egipto, la mayor parte de Siria y del Mediterráneo oriental, y la costa del mar Rojo. Este territorio incluía los grandes santuarios de La Meca y Medina y, por consiguiente, el rentable e importante comercio de la peregrinación. En las fronteras de Anatolia y del norte de Siria, otra dinastía, los hamdaníes, se interponía entre los fatimíes y el imperio bizantino, mientras que el núcleo del califato, Irak y el oeste de Irán, junto con Azerbaiyán, era gobernado por los buwayhíes. Por último, las provincias nororientales de Jurasán, Sijistán y Transoxiana habían pasado a manos de los samaníes. La enumeración de estas cuatro agrupaciones de poder no agota en modo alguno las complejidades del agitado mundo árabe del siglo X, pero proporciona todo el contexto necesario por el momento para narrar el desarrollo del proceso por el cual aparecieron dos nuevos imperios dentro del islam, uno con base en Anatolia y otro en Persia.

El hilo conductor es un pueblo de Asia central que ya ha hecho su aparición en estas páginas: los turcos. Algunos de ellos habían sido acogidos por los sasánidas en sus últimos años a cambio de ayuda. En esos tiempos, el «imperio» turco, si puede aplicarse este término a su confederación tribal, se extendía por toda Asia; fue su primera gran época. Como en el caso de otros pueblos nómadas, su supremacía pronto se reveló efímera. Los turcos debían hacer frente al mismo tiempo a las divisiones intertribales y al resurgimiento del poderío chino, y la gran invasión árabe cayó sobre un pueblo dividido y desanimado. En el año 667, los árabes invadieron la Transoxiana, y en el siglo siguiente hicieron añicos los restos del imperio turco en Asia occidental. No fueron detenidos hasta el siglo VIII por los jázaros, otro pueblo turco. Antes de que llegara ese momento, la confederación turca oriental se había desmembrado.

A pesar de este desmoronamiento, lo que había sucedido era muy importante. Por vez primera, una especie de comunidad política nómada se había extendido por toda Asia y había perdurado más de un siglo. Las cuatro grandes civilizaciones de la época, China, India, Bizancio y Persia, se habían visto obligadas a entablar relaciones con los janes turcos, cuyos súbditos habían aprendido mucho de estos contactos. Entre otras cosas, habían adquirido el arte de la escritura; la primera inscripción turca que ha llegado hasta nuestros días data de comienzos del siglo VIII. Pero, a pesar de este avance, para conocer lo sucedido en largos períodos de la historia turca debemos recurrir a relatos y documentos de otros pueblos, pues ninguna autoridad turca parece remontarse más allá del siglo XV, y el registro arqueológico es esporádico.

Esta ausencia de pruebas documentales, unida a la fragmentación de las tribus turcas, contribuyen a mantener la oscuridad hasta el siglo X. Después tuvo lugar la caída de la dinastía Tang en China, un gran acontecimiento que ofreció importantes oportunidades a los turcos orientales y sinizados, en el preciso momento en que las señales de debilidad se multiplicaban en el mundo islámico. Uno de estos indicios fue la aparición de los estados sucesores de los abasíes. Los esclavos turcos («mamelucos») habían servido durante mucho tiempo en los ejércitos de los califatos, y ahora eran empleados como mercenarios por las dinastías que intentaban llenar su vacío de poder. Pero los pueblos turcos también estaban de nuevo en movimiento en el siglo X. A mediados de ese siglo, una nueva dinastía restableció el poder y la unidad en China; es posible que este hecho diese el impulso decisivo para otra de las largas operaciones de desplazamiento en virtud de las cuales los pueblos de Asia central se empujaban unos a otros hacia otras tierras. Cualquiera que fuese la causa, un pueblo llamado «turcos oghuz» se puso a la vanguardia de los que penetraron en los territorios del nordeste del antiguo califato, y creó en ellos sus nuevos estados. Uno de estos clanes eran los selyúcidas, notables porque ya eran musulmanes. En el año 960 habían sido convertidos por las asiduas campañas misioneras de los samaníes, cuando todavía estaban en la Transoxiana.

Muchos de los dirigentes de los nuevos regímenes turcos habían sido soldados esclavos de los árabes-persas; uno de tales grupos eran los gaznavíes, una dinastía que ejerció por poco tiempo un inmenso dominio que se extendía hasta la India (también fue este el primer régimen postabasí que nombró sultanes o jefes de Estado a sus generales). Pero este grupo fue desplazado, a su vez, por la llegada de nuevos invasores nómadas. Los ogusios llegaron en número suficiente para producir un cambio importante en la composición étnica de Irán, y también en su economía. En otro aspecto, su llegada significó también un cambio más profundo que los precedentes e inauguró una nueva fase de la historia islámica. Gracias a la actuación de los samaníes, algunos turcos oghuz eran ya musulmanes y respetaron lo que encontraron. Comenzó entonces la traducción al turco de las principales obras del saber árabe y persa, una labor que facilitó mucho el acceso de los pueblos turcos a la civilización árabe.

A comienzos del siglo XI los selyúcidas también cruzaron el río Oxus. Este hecho condujo a la creación de un segundo imperio turco, cuya vida se prolongó hasta el año 1194 y en Anatolia, hasta 1243. Después de expulsar a los gaznavíes del Irán oriental, los selyúcidas se enfrentaron a los buwayhíes y se apoderaron de Irak, convirtiéndose de ese modo en los primeros invasores de Asia central que penetraban más allá de la meseta iraní en los tiempos históricos. Tal vez porque eran suníes, parece ser que fueron bien recibidos desde el primer momento por muchos de los antiguos súbditos de los buwayhíes chiíes. Pero no se quedaron allí, sino que continuaron para alcanzar nuevas y mayores gestas. Después de ocupar Siria y Palestina, invadieron Asia Menor, donde infligieron a los bizantinos una de las derrotas más rotundas de su historia, en Manzikert, en el año 1071. Es significativo constatar que los selyúcidas dieron el nombre de «sultanato de Rum» al sultanato que crearon en la región, pues en lo sucesivo se consideraron a sí mismos herederos de los antiguos territorios romanos. El hecho de que el islam tuviera una avanzada dentro del antiguo imperio romano hizo estallar el fervor cruzado en Occidente, y abrió Asia Menor a la colonización de los turcos.

Así pues, los selyúcidas desempeñaron un papel histórico sobresaliente en muchos sentidos. No solo comenzaron la conversión de Asia Menor del cristianismo al islam, sino que provocaron las cruzadas y durante mucho tiempo también fueron los principales encargados de resistir. Esto les costó muy caro en otros frentes. A mediados del siglo XII, el poderío selyúcida menguaba ya en los territorios iraníes. No obstante, el imperio selyúcida duró lo suficiente para hacer posible la cristalización final, en todos los territorios nucleares islámicos, de una cultura común y de instituciones que en esta ocasión incluían a los pueblos turcos.

Se alcanzó cierta hegemonía selyúcida no tanto porque el gobierno innovase como porque reconocía la realidad social (y en el islam dicho adjetivo significaba «religiosa»). La esencia de la estructura selyúcida no era la actividad administrativa sino la tributaria. Era una especie de confederación de tribus y localidades, y su capacidad para hacer frente a la tensión a largo plazo no fue mayor que la de sus predecesores. El aparato central del imperio era su ejército y todo aquello que resultaba necesario para mantenerlo. A escala local gobernaban los notables de la ulema, los maestros y jefes religiosos del islam, que aportaron una consolidación de la autoridad y unos hábitos sociales que sobrevivirían a los califatos y se convertirían en el aglutinante de la sociedad islámica en todo Oriente Próximo. Controlaron la situación hasta la llegada del nacionalismo en el siglo XX. A pesar de las divisiones entre escuelas en el seno de la ulema, esta ofrecía en todos los niveles un sistema social y cultural común que garantizaba la lealtad de las masas a los nuevos regímenes que se reemplazaban unos a otros en la cumbre, y que podían tener orígenes extranjeros. Proporcionaba portavoces políticos que podían asegurar satisfacción a escala local y legitimar a los nuevos regímenes con su apoyo.

Esto produjo una de las diferencias más llamativas entre la sociedad islámica y la cristiana. Las élites religiosas eran el factor fundamental en la ulema; organizaban la comunidad sobre una base local y religiosa, de tal modo que la burocracia, en el sentido occidental del término, no era necesaria. En medio de las divisiones políticas del mundo islámico en la época de decadencia de los califatos, estas élites le dieron su unidad social. El modelo selyúcida se extendió por el mundo árabe, y fue mantenido por los imperios que les sucedieron. Otra institución básica era el uso de esclavos, algunos como administradores, pero la mayoría en el ejército. Aunque los selyúcidas concedieron algunos grandes feudos a cambio del servicio militar, fueron los esclavos, a menudo turcos, quienes suministraron la verdadera fuerza sobre la que se basaba el régimen: sus ejércitos. Finalmente, contaba asimismo con el mantenimiento, siempre que era posible, del señor local, persa o árabe.

Los años de declive del régimen selyúcida dejaron al descubierto los puntos débiles de esta estructura, cuya dirección dependía sobremanera de la disponibilidad de individuos capaces apoyados por lealtades tribales. Pero había pocos turcos, y no podían mantener las lealtades de sus súbditos si no tenían éxito. Cuando la primera oleada del asentamiento musulmán en Anatolia pasó, aquella región solo era turca superficialmente, y las ciudades musulmanas se alzaban en medio de un mundo rural diferenciado desde el punto de vista lingüístico; la lengua local no se arabizó, como sucedió más al sur, y el desplazamiento de la cultura griega de la zona se consiguió con gran lentitud. Más al este, los primeros territorios musulmanes que se perdieron cayeron en poder de paganos en el siglo XII; un soberano nómada (a quien en Occidente se suponía un rey cristiano, el preste Juan, en camino desde Asia central para ayudar a los cruzados) conquistó la Transoxiana a los selyúcidas.

El movimiento de las cruzadas fue en parte una respuesta al establecimiento del poder selyúcida. Los turcos, quizá debido a su tardía conversión al islam, eran menos tolerantes que los árabes. Comenzaron a causar dificultades a los peregrinos cristianos que viajaban a los lugares santos. Las otras causas que promovieron las cruzadas pertenecen más a la historia de Europa que a la historia islámica, por lo que nos ocuparemos de ellas en otro lugar, pero en el año 1100 el mundo islámico se sintió a la defensiva, si bien la amenaza de los francos no era todavía grave. Con todo, la reconquista de España había comenzado y los árabes ya habían perdido Sicilia. La primera cruzada (1096-1099) se vio favorecida por las divisiones musulmanas que permitieron a los invasores fundar cuatro estados latinos en el Mediterráneo oriental: el reino de Jerusalén y sus tres feudos, el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli. Aunque no tendrían un gran futuro, a comienzos del siglo XII su presencia parecía un mal augurio para el islam. El éxito de los cruzados provocó la reacción musulmana, y un general selyúcida conquistó Mosul, que se convirtió en el centro desde el que se construyó un nuevo Estado en el norte de Mesopotamia y Siria. Reconquistó Edesa (1144), y su hijo comprendió las posibilidades de aprovechar el alejamiento de los cristianos de la población musulmana local debido al mal trato recibido. Fue un sobrino de este príncipe, Saladino, quien se hizo con el poder en Egipto en el año 1171, declarando el final del califato fatimí.

Saladino era kurdo. Llegó a ser considerado el héroe de la reconquista musulmana del Mediterráneo oriental, y sigue siendo una figura atractiva aun después de los denodados esfuerzos de estudiosos escépticos y poco románticos por menoscabar la imagen del noble ideal de la caballería sarracena. La fascinación que ejerció en las mentes de sus contemporáneos cristianos tenía sus raíces en paradojas que debían de tener una fuerza instructiva real. Es indudable que era un pagano, pero era bueno, un hombre de palabra y justo en sus tratos; era caballeroso, aunque pertenecía a un mundo que no conocía el ideal caballeresco. Todo esto desconcertó tanto a algunos franceses que se sintieron obligados a creer que, de hecho, había sido armado caballero por un cautivo cristiano, y que había recibido el bautismo en su lecho de muerte. En un nivel más mundano, el primer gran triunfo de Saladino fue la reconquista de Jerusalén (1187), que provocó una nueva cruzada, la tercera (1189-1192). Esta expedición obtuvo escasos resultados contra Saladino, aunque intensificó aún más la irritación de los musulmanes, que a partir de entonces comenzaron a mostrar una nueva acritud y una hostilidad ideológica sin precedentes hacia el cristianismo. A todo ello le siguió la persecución de los cristianos, y con ella comenzó el lento pero irreversible descenso de la antes numerosa población cristiana en los territorios musulmanes.

Saladino fundó una dinastía, la de los sultanes ayubíes, que gobernaron el Mediterráneo oriental (a excepción de los enclaves de los cruzados), Egipto y la costa del mar Rojo. La dinastía perduró hasta que fue sustituida por gobernantes provenientes de sus propias guardias palaciegas, los mamelucos turcos, que acabarían con las demás conquistas de los cruzados en Palestina. El resurgimiento del califato que siguió en El Cairo (fue entregado a un miembro de la casa abasí) apenas tiene significación alguna en comparación con este hecho. Es de señalar, sin embargo, que en la medida en que el islam mantenía un poder hegemónico y un foco cultural, ambos se hallaban ahora en Egipto. Bagdad nunca se recuperó.

Los mamelucos anotarían un logro mayor en su haber en el siglo XIII. Fueron ellos quienes contuvieron finalmente la marea de una conquista mucho más amenazadora que la de los francos, que subía desde hacía ya más de medio siglo: la invasión de los mongoles. La historia de este pueblo hace inútiles las divisiones cronológicas y territoriales. En un lapso increíblemente breve, este pueblo nómada incorporó a su órbita a China, la India, Oriente Próximo y Europa, y dejó huellas indelebles a su paso. Pero su historia carece de un centro físico a excepción de las tiendas de fieltro del campamento de su soberano; irrumpieron como un huracán para aterrorizar a media docena de civilizaciones, mataron y destruyeron a una escala solo emulada en el siglo XX, y después desaparecieron prácticamente con la misma celeridad con que habían llegado. Exigen ser considerados únicamente los últimos y más terribles conquistadores nómadas.

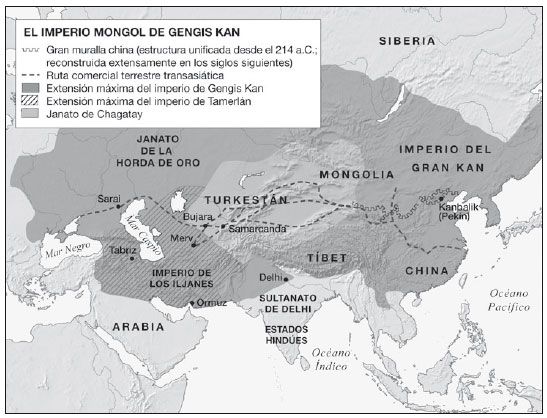

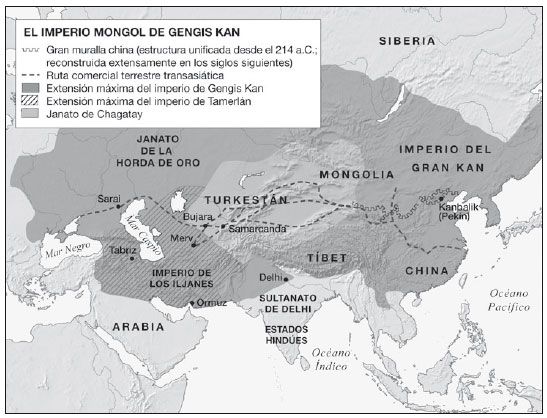

La Mongolia del siglo XII es el momento y el lugar donde debemos remontarnos en busca de sus orígenes. En esa época, vivían en aquel territorio un grupo de pueblos que hablaban lenguas de la familia llamada «mongola», que desde hacía tiempo exigían la atención de los gobiernos chinos. Por lo general, China enfrentaba a unos con otros en interés de su propia seguridad. Eran bárbaros, no muy diferentes, en cuanto a nivel cultural, de otros de los que ya hemos hablado en estas páginas. Dos de estas tribus, los tártaros y los que con el paso del tiempo se conocerían con el nombre de mongoles, competían, y en términos generales los primeros se llevaban la mejor parte. Los tártaros impulsaron a un joven mongol a mostrar un encono y una autoafirmación extremos. La fecha de su nacimiento no se conoce con certeza, pero en el decenio de 1190 se convirtió en el jan de su pueblo. Unos años después era el soberano de las tribus mongolas, y fue reconocido como tal al serle concedido el título de Chinghis Jan. Por una corrupción árabe de su nombre, en Europa se le llamó Gengis Kan. Extendió su poder sobre otros pueblos de Asia central, y en el año 1215 derrotó (aunque no derrocó) al Estado Jin en el norte de China y Manchuria. Solo era el comienzo. En el momento de su muerte, en el año 1227, era el más grande conquistador que el mundo había conocido.

Gengis Kan parece distinto de todos los caudillos militares nómadas de épocas anteriores. Creía de verdad que tenía la misión de conquistar el mundo. La conquista, no el botín ni el asentamiento, era su objetivo, y todo lo que conquistaba era organizado de manera sistemática. Esto condujo a la creación de una estructura que merece el nombre de «imperio» más que la mayoría de las entidades políticas nómadas. Era supersticioso, tolerante con casi todas las religiones distintas de su paganismo, y, según un historiador persa, «solía tener en estima a bienamados y respetados sabios y eremitas de todas las tribus, pues consideraba que este proceder complacía a Dios». De hecho, parece ser que afirmaba que era el ejecutor de una misión divina. Este eclecticismo religioso era de la máxima importancia, al igual que el hecho de que tanto él como sus seguidores (excepto algunos turcos que se habían incorporado a ellos) no eran musulmanes, como lo eran los selyúcidas cuando llegaron a Oriente Próximo. Esta cuestión no solo era importante para los cristianos y los budistas —había nestorianos y budistas entre los mongoles—, sino que significaba que los mongoles no se identificaban con la religión mayoritaria en Oriente Próximo.

En el año 1218, Gengis Kan se dirigió hacia el oeste, dando comienzo a la era de las invasiones mongolas en la Transoxiana y el norte de Irán. Nunca actuaba de modo despreocupado, caprichoso o irreflexivo, pero es perfectamente posible que el ataque fuese provocado por la insensatez de un príncipe musulmán que había dado muerte a sus enviados. Desde allí, Gengis Kan avanzó en una incursión devastadora hasta Persia, giró después hacia el norte a través del Cáucaso y llegó al sur de Rusia, y regresó una vez realizado un periplo completo en torno al mar Caspio.

Todo esto sucedió en el año 1223. Bujara y Samarcanda fueron saqueadas, y se perpetraron matanzas de sus habitantes que pretendían aterrorizar a los de otras ciudades que pensasen oponer resistencia. La rendición era siempre la forma de actuar más segura con los mongoles, y varios pueblos menores sobrevivieron sin más consecuencias negativas que el pago de tributos y la llegada de un gobernador mongol. La Transoxiana nunca recuperó su lugar en la vida del Irán islámico después de estos hechos. La civilización cristiana había recibido un aviso de la capacidad mongola con la derrota de los georgianos en el año 1221 y con la de los príncipes rusos del sur dos años después. Pero estos hechos alarmantes solo fueron el preludio de lo que sucedería después.

Gengis Kan murió en Oriente en el año 1227, pero su hijo y sucesor regresó a Occidente tras culminar la conquista del norte de China. En 1236 sus ejércitos invadieron Rusia. Tomaron Kiev y se establecieron en el tramo inferior del río Volga, desde donde organizaron un sistema tributario para los principados rusos que no habían ocupado. Mientras tanto, hacían incursiones en la Europa católica. Los caballeros teutónicos, los polacos y los húngaros claudicaron ante ellos. Cracovia fue incendiada y Moravia, devastada. Una fuerza expedicionaria mongola llegó hasta Austria, mientras que los perseguidores del rey de Hungría le acosaron a través de Croacia y llegaron finalmente a Albania antes de que se les ordenase la retirada.

Los mongoles abandonaron Europa a causa de las disensiones surgidas entre sus dirigentes y al llegar la noticia de la muerte del jan. No fue elegido un nuevo jan hasta el año 1246. A la ceremonia asistieron un fraile franciscano (había viajado como emisario del Papa), un gran duque ruso, un sultán selyúcida, el hermano del sultán ayubí de Egipto, un enviado del califa abasí, un representante del rey de Armenia y dos pretendientes al trono de Georgia. La elección no resolvió los problemas planteados por las disensiones entre los mongoles, y el terreno no estuvo preparado para otro ataque mongol hasta la elección de un nuevo Gran Kan (una vez que la muerte de su predecesor puso fin a un breve reinado).

En esta ocasión, la fuerza de la agresión mongola cayó casi en exclusiva sobre el islam, hecho que provocó un optimismo injustificado entre los cristianos, que percibían también el auge de la influencia nestoriana en la corte mongola. La zona todavía sometida oficialmente al califato se hallaba sumida en un estado de desorden desde la campaña de Gengis Kan. Los selyúcidas de Rum habían sido derrotados en 1243 y no eran capaces de afirmar su autoridad. En este vacío, unas fuerzas mongolas relativamente reducidas y locales podían ser eficaces, y el imperio mongol se basó principalmente en vasallos de entre los numerosos gobernantes locales. La campaña fue confiada al hermano más joven del Gran Kan, y comenzó con la travesía del río Oxus el 1 de enero de 1256. Después de acabar en su camino con la conocida secta de los asesinos, avanzó hasta Bagdad, donde emplazó al califa a rendirse. La ciudad fue tomada al asalto y saqueada, y el último califa abasí fue asesinado (dada la existencia de supersticiones relacionadas con el derramamiento de su sangre, se cuenta que fue enrollado en una alfombra y pateado por caballos hasta la muerte). Fue un momento aciago en la historia del islam, pues los cristianos tomaron aliento en todas partes y previeron el derrocamiento de sus caudillos musulmanes. Cuando al año siguiente la ofensiva de los mongoles se dirigió contra Siria, los musulmanes fueron obligados a inclinarse ante la cruz en las calles de un Damasco rendido, y una mezquita fue reconvertida en iglesia cristiana. Los mamelucos de Egipto eran los siguientes en la lista de conquistas cuando murió el Gran Kan. El jefe militar mongol en Occidente apoyaba la sucesión de su hermano menor, Kubilai, que a la sazón se hallaba en la lejana China. Pero retiró a muchos de sus hombres a Azerbaiyán en espera de acontecimientos. Los mamelucos cayeron derrotados ante un ejército debilitado en la fuente de Goliat, cerca de Nazaret, el 3 de septiembre de 1260. El general mongol perdió la vida, la leyenda de la invencibilidad mongola saltó hecha añicos, y se llegó a un punto decisivo en la historia universal. La época de la conquista había terminado para los mongoles, y comenzaba la de la consolidación.

La unidad del imperio de Gengis Kan había tocado a su fin. Después de la guerra civil, el legado fue dividido entre los príncipes de su casa, bajo la supremacía teórica de su nieto Kubilai, jan de China, que sería el último Gran Kan. El janato ruso fue dividido en tres: el de la Horda de Oro se extendía desde el Danubio hasta el Cáucaso, y al este se hallaban el janato «cheibaní» en el norte (que tomó su nombre de su primer jan) y el de la Horda Blanca en el sur. El kanato de Persia incluía gran parte de Asia Menor, y se extendía por Irak e Irán hasta el río Oxus. Al otro lado estaba el janato de Turkestán. Las querellas entre estos estados dejaron libres a los mamelucos para reducir los enclaves de los cruzados y vengarse de los cristianos que se habían comprometido con los mongoles a través de la colaboración.

Si se examinan estos hechos de modo retrospectivo, no resulta ni mucho menos fácil comprender por qué los mongoles tuvieron tanto éxito durante tanto tiempo. En Occidente habían contado con la ventaja de que no existiera ninguna gran potencia, como Persia o el imperio romano de Oriente, que les hiciera frente, pero en Oriente derrotaron a China, que era sin lugar a dudas un gran Estado imperial. También ayudó el hecho de que se enfrentasen a unos enemigos divididos; los gobernantes cristianos albergaron la esperanza de utilizar el poderío mongol contra los musulmanes, e incluso unos contra otros, mientras que cualquier combinación de las civilizaciones de Occidente con China en contra de los mongoles era inconcebible habida cuenta del control que los mongoles ejercían sobre las comunicaciones entre Europa y el Lejano Oriente. Su tolerancia hacia la diversidad religiosa, salvo durante el período de odio implacable hacia el islam, también favoreció a los mongoles: quienes se sometían pacíficamente tenían poco que temer, mientras que los posibles resistentes podían contemplar las ruinas de Bujara o Kiev, o bien las pirámides de calaveras en los lugares donde antes se alzaban las ciudades persas; gran parte del éxito de los mongoles debió de ser fruto del mismo terror que derrotó a muchos de sus enemigos aun antes de entrar en combate. Pero, en última instancia, la simple pericia militar explicaba sus victorias. El soldado mongol era resistente, estaba bien preparado y era mandado por generales que aprovechaban todas las ventajas que un arma de caballería ligera podía ofrecerles. Su movimiento era fruto en parte del cuidado con que se llevaba a cabo la tarea de reconocimiento y espionaje antes de una campaña. La disciplina de su caballería y su dominio de las técnicas de la guerra de asedio (que, no obstante, los mongoles preferían evitar) les hacían mucho más temibles que una horda de filibusteros nómadas. Por otra parte, a medida que las conquistas continuaban, el ejército mongol reclutaba especialistas entre sus cautivos, y así, a mediados del siglo XIII había muchos turcos en sus filas.

Aunque las necesidades de su ejército eran sencillas, el imperio de Gengis Kan y, en grado un tanto menor, de sus sucesores era una realidad administrativa que abarcaba una extensa zona. Una de las primeras innovaciones de Gengis Kan fue la reducción de la lengua mongola a la escritura, utilizando la grafía turca. Esta tarea se encomendó a un cautivo. El régimen mongol siempre fue receptivo a los conocimientos a los que sus conquistas les permitían acceder. Los funcionarios chinos organizaban los territorios conquistados con fines tributarios; el mecanismo chino del papel moneda provocó un catastrófico hundimiento del comercio cuando fue introducido por los mongoles en la economía persa en el siglo XIII, pero no por este fracaso resulta menos asombroso el ejemplo de la utilización de técnicas ajenas.

En un imperio tan extenso, las comunicaciones eran fundamentales para el poder. Una red de postas a lo largo de los principales caminos atendía el rápido movimiento de mensajeros y agentes. Los caminos también favorecían el comercio, y a pesar de su crueldad con las ciudades que les oponían resistencia, los mongoles solían fomentar la reconstrucción y la reactivación del comercio, del que intentaban obtener ingresos mediante la fijación de impuestos. Asia conoció una especie de Pax mongolica. Las caravanas eran protegidas de los bandidos nómadas mediante la vigilancia de los mongoles, y los cazadores furtivos se transformaron en guardabosques; al ser los nómadas más poderosos, no iban a permitir que otros nómadas les quitasen la caza. El comercio por vía terrestre entre China y Europa era tan fácil en la época mongola como en cualquier otra. Marco Polo es el más célebre de los viajeros europeos que llegaron hasta el Lejano Oriente en el siglo XIII. En la época de sus viajes, los mongoles habían conquistado China, pero, antes de que él naciera, su padre y su tío habían emprendido viajes por Asia que se prolongarían durante varios años. Ambos eran mercaderes venecianos y tuvieron suficiente éxito para ponerse en camino de nuevo prácticamente en cuanto regresaron, llevándose con ellos al joven Marco. Por vía marítima, el comercio de China también estaba vinculado con Europa, a través del puerto de Ormuz, en el golfo Pérsico, pero eran las rutas terrestres hasta Crimea y Trebisonda las que transportaban la mayor parte de las sedas y especias rumbo a Occidente, y las que abastecieron al grueso del comercio bizantino en sus últimos siglos. Las rutas terrestres dependían de los janes, y es importante señalar que los mercaderes siempre fueron firmes partidarios del régimen mongol.

Los janes eran los representantes en la Tierra del único dios de los cielos, Tengri, cuya supremacía debía reconocerse, aunque esto no significaba que no se tolerase la práctica de otras religiones. Con todo ello significaba indudablemente que la diplomacia en el sentido occidental era inconcebible. Al igual que los emperadores chinos a quienes sustituirían, los janes se consideraban defensores de una monarquía universal; quienes se acercasen a ella habían de llegar como suplicantes. Los embajadores eran portadores de los tributos, no representantes de potencias de la misma categoría. Cuando, en 1246, emisarios enviados desde Roma transmitieron las protestas del papado por el trato que los mongoles infligían a la Europa cristiana y la recomendación de que se bautizasen, la respuesta del nuevo Gran Kan fue categórica: «Si no observáis la autoridad de Dios, y si ignoráis mi autoridad, os reconoceré como enemigos. Asimismo, os haré comprender». En cuanto al bautismo, el Papa recibió el mensaje de que acudiese él en persona a servir al jan. No fue un mensaje aislado, pues otro Papa recibió la misma respuesta del gobernador mongol de Persia un año después: «Si deseáis conservar vuestra tierra, debéis venir a nosotros en persona y, desde aquí, acudir a quien es el señor de la Tierra. Si no lo hacéis, no sabemos qué sucederá; solo Dios lo sabe».

Las influencias culturales que afectaron a los gobernantes mongoles y su círculo no fueron solo las chinas. Hay muchos datos que atestiguan la importancia del cristianismo nestoriano en la corte mongola, hecho que alentó las esperanzas europeas de un acercamiento a los janes. Uno de los visitantes occidentales más notables del jan, el franciscano Guillermo de Roebruck, fue informado inmediatamente después del día de Año Nuevo de 1254, por un monje armenio, de que el Gran Kan sería bautizado unos días después, pero nada de eso sucedió. Guillermo perseveró, sin embargo, hasta vencer en un debate celebrado en su presencia, defendiendo la fe cristiana contra los representantes musulmanes y budistas y erigiéndose en ganador. Este era, de hecho, el momento preciso en que el poderío mongol se preparaba para el doble asalto al poder mundial, contra la China Sung y contra los musulmanes, que fue contenido finalmente en Siria por los mamelucos en el año 1260.

Este revés no significó el final de los intentos de los mongoles de conquistar el Mediterráneo oriental. Pero ninguno tuvo éxito; las disputas internas entre ellos habían despejado el terreno para los mamelucos desde hacía mucho tiempo. Los cristianos lamentaron la muerte de Hulugu, el último jan que representaría una amenaza real para Oriente Próximo durante décadas. Después de él, una sucesión de iljanes o janes subordinados gobernaron en Persia, preocupados por las disputas con la Horda de Oro y la Horda Blanca. Persia se recuperó de las invasiones que había sufrido en ese mismo siglo. Los mongoles gobernaron a través de administradores reclutados en la zona y fueron tolerantes con los cristianos y los budistas, aunque al principio no con los musulmanes. Se advirtió un indicio de cambio en la posición relativa de los mongoles y los europeos cuando los iljanes insinuaron al papado que debían unirse en una alianza contra los mamelucos.

Cuando Kubilai Kan murió en China en el año 1294, desapareció con él uno de los escasos vínculos que aún quedaban para mantener unido el imperio mongol. Al año siguiente, un ilján llamado Ghazan protagonizó una trascendental ruptura con la tradición mongola al convertirse al islam. Desde entonces, los gobernantes de Persia han sido siempre musulmanes. Pero este hecho no surtió todos los efectos esperados, y el ilján murió joven, dejando muchos problemas sin resolver. Abrazar el islam había sido una jugada atrevida, pero no era suficiente. Había ofendido a muchos mongoles, y en última instancia los janes dependían de sus capitanes. No obstante, la contienda con los mamelucos no se abandonó. Aunque al final no tuvieron éxito, los ejércitos de Ghazan tomaron Alepo en el año 1299, y al año siguiente se oraba por él en la mezquita omeya de Damasco. Ghazan fue el último jan que intentó llevar a cabo el plan de conquista de Oriente Próximo que los mongoles habían emprendido medio siglo antes, pero se frustró finalmente cuando los mamelucos rechazaron a la última invasión mongola de Siria en 1303. El ilján murió al año siguiente.

Como había sucedido en China, en Persia pronto pareció que el dominio mongol solo había disfrutado de un breve interregno de consolidación antes de comenzar a desmoronarse. Ghazan fue el último ilján de talla. Fuera de sus territorios, sus sucesores pudieron ejercer escasa influencia; los mamelucos aterrorizaban a los antiguos aliados de los mongoles, los armenios cristianos, y Anatolia se la disputaban diferentes príncipes turcos. Poco cabía esperar de Europa, donde la ilusión del sueño de las cruzadas se había disipado. Mientras el Estado mongol se desmoronaba, un último destello del antiguo terror en Occidente se vislumbró con un conquistador que rivalizaba incluso con Gengis Kan.

En el año 1369, Tamerlán (Timur Lang, o Timur el Cojo), se convirtió en soberano de Samarcanda. Durante treinta años, la historia de los iljanes había sido una sucesión de conflictos civiles y disputas sucesorias; Persia fue conquistada por Tamerlán en el año 1379. Timur aspiraba a rivalizar con Gengis Kan. En lo que se refiere a la extensión de sus conquistas y a la ferocidad de su comportamiento, alcanzó su objetivo; es posible incluso que fuese un líder militar tan grande como su rival. No obstante, le faltaba la capacidad de estadista de sus predecesores. Estaba desprovisto de dotes creativas. Aunque asoló la India y saqueó Delhi (fue tan duro con sus correligionarios musulmanes como con los cristianos), vapuleó a los janes de la Horda de Oro, derrotó a mamelucos y turcos por igual e incorporó Mesopotamia y Persia a sus dominios, dejó muy poco tras de sí. Su papel histórico fue punto menos que insignificante, salvo en dos aspectos. Uno de sus logros negativos fue la extinción casi completa del cristianismo asiático en su forma nestoriana o jacobita. Este modo de proceder tenía escaso arraigo en la tradición mongola, pero por las venas de Timur corría tanta sangre turca como mongola, y desconocía por completo la vida nómada de Asia central, de donde procedía Gengis Kan, que siempre estuvo dispuesto a ser permisivo con el clero cristiano. Su único logro positivo fue temporal y no deliberado: prolongó la vida de Bizancio durante un breve lapso. Gracias a la gran derrota de un pueblo turco de Anatolia, los otomanos, en 1402, impidió durante algún tiempo que estos acabasen con el imperio de Oriente.

Esta era la dirección en la que la historia de Oriente Próximo había avanzado desde que los mongoles se habían mostrado incapaces de mantener su dominio sobre la Anatolia selyúcida. La espectacular extensión de las campañas mongolas —desde Albania hasta Java— hizo difícil percibir este hecho hasta la muerte de Tamerlán, pero después fue evidente. Antes de ese momento, los mongoles ya habían sido derrocados en China. El legado de Tamerlán también se desmoronó, y Mesopotamia se convirtió finalmente en el emirato de los llamados «turcos ovejas negras», mientras que sus sucesores mantuvieron durante algún tiempo Persia y la Transoxiana. A mediados del siglo XV, la Horda de Oro avanzaba rápidamente hacia su desintegración. Aunque todavía podía aterrorizar a Rusia, la amenaza mongola a Europa había dejado de existir hacía tiempo.

En el siglo XV, Bizancio exhalaba ya sus últimos suspiros. Desde hacía más de dos siglos, libraba una batalla por la supervivencia que estaba condenada al fracaso, y no solo contra sus poderosos vecinos islámicos. Occidente había sido el primero en reducir Bizancio a una pequeña parcela de territorio, y había saqueado su capital. Después de la herida mortal de 1204, solo era un pequeño Estado balcánico. Un rey búlgaro había aprovechado la oportunidad de aquel año para asegurar la independencia de su país, y este fue uno de los varios y efímeros estados sucesores que hicieron su aparición. Por otra parte, sobre las ruinas del dominio de Bizancio se había asentado un nuevo imperio marítimo de Europa occidental, el de Venecia, el usurpador al que primero hubo que sobornar para que participase. Durante ese período, asimismo, Venecia había mantenido una enconada rivalidad comercial y política que debía sostener con otra ciudad-estado italiana, Génova, que para el año 1400 había obtenido el control de la costa sur de Crimea y su abundante comercio en Rusia.

En el año 1261, los bizantinos recuperaron la posesión de su capital de manos de los francos. Para ello contaron con la ayuda de una potencia turca asentada en Anatolia, los osmanlíes. Dos factores podrían beneficiar todavía al imperio: la fase crucial de la agresión mongola había pasado (aunque es posible que esto no se supiera, pues los ataques mongoles continuaban abatiéndose sobre los pueblos que se interponían entre Bizancio y los asaltantes), y en Rusia existía una gran potencia ortodoxa que podía ser una fuente de ayuda y dinero. Pero también había nuevas amenazas que pesaban más que los factores positivos. La recuperación bizantina en Europa a finales del siglo XIII no tardó en ser cuestionada por un príncipe serbio con aspiraciones a hacerse con el imperio. Murió antes de que pudiera conquistar Constantinopla, pero dejó al imperio bizantino con poco más que los territorios que circundaban la capital y un fragmento de Tracia. Contra los serbios, el imperio recurrió una vez más a la ayuda de los osmanlíes. Asentados ya con firmeza en las costas asiáticas del Bósforo, los turcos establecieron una avanzada en Europa, en Gallípoli, en el año 1333.

Lo mejor que los últimos once emperadores, los Paleólogos, pudieron hacer en estas circunstancias fue cubrir la retirada. Perdieron lo que les quedaba de Asia Menor a manos de los osmanlíes en 1326, y allí era donde se encontraba el mayor peligro. En la parte oriental del mar Negro tenían un aliado en el imperio griego de Trebisonda, un gran Estado comercial que sobreviviría por escaso margen a Bizancio, pero de Europa poco podían esperar. Las ambiciones de los venecianos y los genoveses (quienes ya dominaban incluso el comercio de la propia capital) y del rey de Nápoles apenas daban respiro a Bizancio. Un emperador aceptó desesperadamente la primacía papal y la reunificación con la Iglesia romana, pero esta política apenas surtió otro efecto que ganarse la enemistad del clero, y su sucesor la abandonó. La religión seguía dividiendo a la cristiandad.

A medida que transcurría el siglo XIV, los bizantinos tenían una sensación cada vez más profunda de aislamiento. Se sentían abandonados a los infieles. El intento de utilizar mercenarios occidentales procedentes de Cataluña solo condujo a que estos atacasen la propia Constantinopla y fundasen otro Estado segregado, el ducado catalán de Atenas, en el año 1311. Las victorias ocasionales cuando una isla o una provincia eran recuperadas no compensaban la tendencia general de estos acontecimientos, ni tampoco el efecto debilitador de las guerras civiles ocasionales en el seno del imperio. Fieles a sus tradiciones, incluso en esta situación extrema, los griegos lograron infundir a algunas de estas luchas una dimensión teológica. Y, para colmo de males, la peste de 1347 acabó con un tercio de la población del imperio.

En 1400, cuando el emperador viajó a las cortes de Europa occidental para recabar ayuda (lo único que consiguió fue un poco de dinero), solo gobernaba Constantinopla, Tesalónica y Morea. Es importante señalar que en Occidente muchos le llamaban por entonces «emperador de los griegos», olvidando que seguía siendo el emperador titular de los romanos. Los turcos rodeaban la capital por todas partes y ya habían dirigido su primer ataque contra ella. En 1422 tuvo lugar un segundo ataque. Juan VIII efectuó un último intento de superar el obstáculo más importante para la cooperación con Occidente. En 1439 asistió al concilio ecuménico celebrado en Florencia, donde aceptó la primacía papal y la unión con Roma. La cristiandad occidental recibió la noticia con júbilo; las campanas repicaron en las parroquias. Pero el Oriente ortodoxo frunció el ceño. La fórmula del concilio chocaba directamente con su tradición; era demasiado lo que se interponía: la autoridad papal, la igualdad de los obispos, el ritual y la doctrina. El clero griego más influyente se había negado a asistir al concilio; los numerosos eclesiásticos que viajaron a Florencia firmaron la fórmula de la unidad excepto uno (significativamente, fue canonizado más tarde), pero muchos de ellos se retractaron al regresar a Bizancio. «Es mejor ver en la ciudad el poder del turbante turco que el de la tiara latina», dijo un dignatario bizantino. La sumisión al Papa era un acto de apostasía para la mayoría de los griegos, ya que suponía negar la Iglesia verdadera, cuya tradición había sido conservada por la ortodoxia. En Constantinopla se dio la espalda a los sacerdotes que habían aceptado el concilio; los emperadores cumplieron el acuerdo, pero transcurrieron trece años hasta que se atrevieron a proclamar la unión públicamente en Constantinopla. El único beneficio de la sumisión fue el apoyo del Papa a una última cruzada (que terminó en desastre en 1441). Al final, Occidente y Oriente no pudieron hacer causa común. El infiel todavía solo atacaba las defensas más exteriores de Occidente. Francia y Alemania estaban absortas en sus propios asuntos, y Génova y Venecia consideraban que tanto la conciliación con los turcos como la oposición a ellos podían reportarles beneficios. Incluso los rusos, hostigados por los tártaros, poco podían hacer por ayudar a Bizancio, al haber sido cortado el contacto directo con el imperio. La ciudad imperial, y poco más, quedó sola y dividida en su interior para enfrentarse al asalto definitivo de los otomanos.

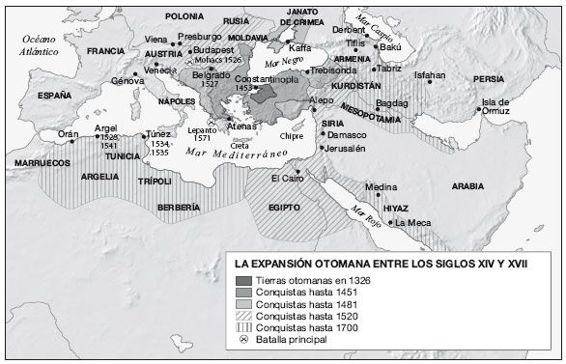

¿Quiénes eran los osmanlíes o, como se les llamó en Europa, los otomanos? Eran uno de los pueblos turcos surgidos del desmoronamiento del sultanato de Rum. Cuando los selyúcidas llegaron a las tierras fronterizas situadas entre el disuelto califato abasí y el imperio bizantino, se encontraron con cierto número de señores de marcas musulmanes, pequeños príncipes llamados ghazis, a veces de raza turca, rebeldes, independientes e inevitables beneficiarios de la decadencia del poder supremo. Su existencia era precaria, y el imperio bizantino había absorbido a algunos de ellos en su recuperación del siglo X, pero su eliminación presentó dificultades. Muchos sobrevivieron a la época selyúcida y se beneficiaron de la destrucción de su régimen por los mongoles en una época en que Constantinopla estaba en manos de los latinos. Uno de estos ghazis era Osmán, un turco que podría haber sido oghuz. Pero su atractivo residía en su liderazgo y su iniciativa, y los hombres se unían a él. Sus cualidades se demuestran en la transformación de la palabra ghazi, que llegaría a significar «guerrero de la fe». Sus seguidores, fanáticos hombres de la frontera, parece que se distinguían por cierto élan espiritual. Algunos de ellos estaban influidos por una tradición mística concreta dentro del islam, aunque también desarrollaron instituciones propias sumamente características. Tenían una organización militar semejante en cierto modo a la de los gremios de mercaderes o las órdenes religiosas medievales, y se ha señalado que Occidente aprendió de los otomanos en estas cuestiones. Su situación en una curiosa zona fronteriza de culturas, mitad cristiana, mitad islámica, también debía de ser molesta. Cualquiera que fuese su origen último, su asombroso historial de conquistas rivaliza con el de los árabes y los mongoles. Al final, reunirían bajo un solo soberano las posesiones del antiguo imperio romano de Oriente y otros territorios.

El primer otomano que tomó el título de sultán gobernó a comienzos del siglo XIV, y fue Orján, hijo de Osmán. Durante su mandato comenzó la colonización de las tierras conquistadas que finalmente serían la base del poderío militar otomano. Al igual que su fundación de los jenízaros, el «nuevo ejército» de infantería que necesitaba para combatir en Europa, el cambio señaló una fase importante en la evolución del imperio otomano que lo distanciaba de las instituciones de un pueblo nómada de soldados de caballería por naturaleza. Otra señal de que la situación se calmaba fue la emisión por Orján de las primeras monedas otomanas. A su muerte, gobernaba el más fuerte de los estados postselyúcidas de Asia Menor, así como algunos territorios europeos. Orján era lo bastante importante como para que el emperador de Bizancio acudiese a él en tres ocasiones en busca de ayuda, y como para casarse con una de las hijas del emperador.

Sus dos sucesores no dejaron de progresar en los Balcanes, conquistando Serbia y Bulgaria. Derrotaron a otra «cruzada» enviada contra ellos en 1396 y prosiguieron hasta conquistar Grecia. En 1391 iniciaron su primer asedio de Constantinopla, que estuvo en sus manos durante seis años. Mientras tanto, Anatolia fue absorbida mediante la guerra y la diplomacia. Solo se produjo un revés importante, la derrota a manos de Tamerlán, que provocó una crisis sucesoria y estuvo a punto de disolver el imperio otomano. El avance se reanudó después, y el imperio veneciano también comenzó a sufrir. Pero, tanto para los bizantinos como para los turcos, la lucha tenía un carácter esencialmente religioso, y su finalidad era la posesión de la capital cristiana desde hacía un milenio, Constantinopla.

Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1453, durante el reinado de Mehmet II, llamado el Conquistador, y el mundo occidental se estremeció. Fue una gran gesta bélica, aunque los recursos de Bizancio estuvieran agotados, y fue ante todo el triunfo de Mehmet, que había perseverado frente a todos los obstáculos. La era de la pólvora había comenzado hacía algún tiempo, y Mehmet encargó a un técnico húngaro la fabricación de un cañón gigantesco cuyo funcionamiento era tan engorroso que debía ser trasladado por cien bueyes y solo podía ser disparado siete veces al día (la ayuda del húngaro había sido rechazada por los cristianos, aunque los honorarios que solicitó solo representaban la cuarta parte de la suma que Mehmet le pagó después). Fue un fracaso. Mehmet obtuvo mejores resultados con métodos ortodoxos, impulsando implacablemente a sus soldados hacia adelante, mandando matarlos si se resistían a emprender el ataque. Finalmente, ordenó situar setenta embarcaciones detrás de la escuadra imperial que custodiaba el Cuerno de Oro.

El último ataque comenzó a principios de abril de 1453. Al cabo de casi dos meses, al atardecer del 28 de mayo, católicos romanos y ortodoxos por igual se congregaron en Santa Sofía, y la ficción de la reunificación religiosa hizo su última aparición pública. El emperador Constantino XI, octogésimo en la línea sucesoria desde su homónimo, el gran primer Constantino, tomó la comunión y después salió a morir dignamente, combatiendo. Poco después todo había acabado. Mehmet entró en la ciudad, se encaminó directamente a Santa Sofía y erigió en la basílica un trono triunfal. La iglesia que había sido el centro de la religión ortodoxa quedó convertida en mezquita.

La conquista de Constantinopla solo era un paso, por importante que fuese; el estandarte del éxito otomano alcanzaría mayores alturas. A la invasión de Serbia en 1459 le siguió casi de inmediato la conquista de Trebisonda. Por muy desagradable que fuera la ocupación para sus habitantes, solo merecería una nota a pie de página en la crónica de la conquista turca de no haber sido porque también representaba el final del helenismo. En este remoto punto de la costa sudoriental del mar Negro, en 1461 exhaló su último suspiro el mundo de las ciudades griegas que había sido posible gracias a la conquista de Alejandro Magno. Este hecho marcó una época de manera tan decisiva como la caída de Constantinopla, y un Papa humanista se lamentó diciendo que era «la segunda muerte de Homero y Platón». Desde Trebisonda, la conquista turca continuó. En el mismo año, los turcos ocuparon el Peloponeso, y dos años después tomaron Bosnia y Herzegovina. Albania y las islas Jónicas siguieron el mismo camino en el plazo de veinte años. En 1480 capturaron el puerto italiano de Otranto y lo conservaron durante casi un año. En 1517 fueron conquistadas Siria y Egipto. La captura del resto del imperio veneciano requirió más tiempo, pero a principios del siglo XVI la caballería turca se hallaba cerca de Vicenza. En 1526 aniquilaron en Mohacs al ejército del rey húngaro, en una derrota que aún se recuerda como el día más funesto de la historia de Hungría. Tres años después, pusieron cerco a Viena por primera vez. En 1571 Chipre cayó en su poder, y casi un siglo después lo hizo Creta. En esta época se habían adentrado en Europa. Asediaron de nuevo Viena en el siglo XVII, y su segundo fracaso constituyó el punto culminante de la conquista turca. Aun así, todavía en 1715 conquistaron nuevos territorios en el Mediterráneo. Mientras tanto, habían tomado el Kurdistán de Persia, con el que apenas habían dejado de litigar desde la aparición de una nueva dinastía en este territorio en 1501, y habían enviado un ejército hasta un punto tan meridional como Adén.

El imperio otomano tuvo una importancia excepcional para Europa. Es una de las grandes diferencias que distinguen la historia de su mitad oriental de la de su mitad occidental. La supervivencia de la Iglesia y su tolerancia por el imperio otomano fueron hechos decisivos que permitieron la conservación de la herencia de Bizancio para sus súbditos eslavos. (De hecho, se puso fin a toda amenaza contra la supremacía del patriarca de Constantinopla, ya procediera de los católicos o de las iglesias ortodoxas nacionales de los Balcanes.) Fuera del antiguo imperio, solo quedaba un foco importante de la fe ortodoxa, y resultó crucial el que la Iglesia ortodoxa fuese ahora patrimonio de Rusia. El establecimiento del imperio otomano aisló durante algún tiempo a Europa de Oriente Próximo y del mar Negro, y, por consiguiente, también en gran medida de las rutas terrestres que la unían con Asia. Lo cierto era que los europeos solo podían culparse a sí mismos, pues nunca habían sido (ni serían) capaces de unirse realmente contra los turcos. Bizancio había sido abandonado a su suerte. «¿Quién hará que los ingleses amen a los franceses? ¿Quién unirá a genoveses y aragoneses?», preguntó con desesperación un Papa del siglo XV; no mucho después, uno de sus sucesores sondeaba las posibilidades de recabar ayuda turca contra Francia. Pero el desafío había despertado otro tipo de respuesta, pues, ya antes de la caída de Constantinopla, los navíos portugueses habían puesto rumbo hacia el sur siguiendo las costas de África, en busca de una nueva ruta para el comercio de las especias de Oriente y, posiblemente, de un aliado africano para atacar a los turcos por su flanco meridional. Desde el siglo XIII se hablaba de encontrar una nueva ruta bordeando la barrera islámica, pero hacía tiempo que no se disponía de suficientes medios. Por una ironía de la historia, estaban a punto de hacerse realidad cuando el poderío otomano llegaba a su amenazador apogeo.

Tras las fronteras otomanas se había organizado una nueva política multirracial. Mehmet era un hombre de amplias, aunque inestables, simpatías, y a los turcos de épocas posteriores les resultó difícil entender su tolerancia hacia los infieles. Era un hombre capaz de dar muerte a un muchacho, ahijado del emperador, por haber rechazado sus insinuaciones sexuales, pero permitió que un grupo de cretenses que no estaban dispuestos a rendirse partieran en sus embarcaciones después de la caída de Constantinopla, porque su valor le había suscitado admiración. Al parecer, su deseo era reinar sobre una sociedad multirreligiosa. Llevó de nuevo griegos de Trebisonda a Constantinopla y nombró a un nuevo patriarca bajo cuya autoridad los griegos accedieron finalmente a una especie de autogobierno. La actitud de los turcos hacia los judíos y los cristianos fue, con todo, más benevolente que la de los cristianos españoles hacia los judíos y los musulmanes. Constantinopla siguió siendo una gran ciudad cosmopolita y, con una población de 700.000 habitantes en el año 1600, la más poblada de Europa con diferencia.

Así pues, los otomanos reconstruyeron una gran potencia en el Mediterráneo oriental. Mientras restablecían algo parecido al imperio bizantino, en Persia surgía otra potencia que también hacía recordar el pasado, en esta ocasión el imperio de los sasánidas. Entre 1501 y 1736, Persia fue gobernada por la dinastía safávida. Al igual que sus predecesores, los safávidas no eran persas. Desde la época de los sasánidas, los conquistadores se habían sucedido. Mientras tanto, las continuidades de la historia persa venían determinadas por la cultura y la religión. Persia estaba definida por la geografía, por su lengua y por el islam, no por el mantenimiento de dinastías nacionales. Los safávidas eran de origen turco, ghazis como los osmanlíes, y, al igual que estos, lograron distanciar a los posibles rivales. El primer soberano que dieron a Persia fue Ismaíl, descendiente del soberano tribal que en el siglo XIV había dado su nombre a la dinastía.

Al principio, Ismaíl solo era el jefe más triunfante de un grupo de tribus turcas enfrentadas, bastante parecidas a las de territorios más occidentales, que aprovechaban oportunidades semejantes. La herencia de Tamerlán se estaba disolviendo desde mediados del siglo XV. Ismaíl derrotó en 1501 al pueblo conocido por el nombre de «turcos ovejas blancas», entró en Tabriz y se proclamó sha. En el plazo de veinte años había forjado un Estado perdurable, al tiempo que iniciaba una larga rivalidad con los otomanos. Esta rivalidad tenía una dimensión religiosa, pues los safávidas eran chiíes. Cuando en el siglo XVI el califato pasó a los otomanos, estos se convirtieron en dirigentes de los musulmanes suníes, para quienes los califas eran los intérpretes y custodios adecuados de la fe. Por consiguiente, los chiíes se volvieron automáticamente antiotomanos. De este modo, el establecimiento de la secta en Persia gracias a Ismaíl dio un nuevo carácter distintivo a la civilización persa, hecho que resultaría de gran importancia para su conservación.

Los sucesores inmediatos de Ismaíl hubieron de rechazar a los turcos en varias ocasiones antes de firmar, en 1555, una paz que dejó intacta a Persia y abrió La Meca y Medina a los peregrinos persas. También había problemas internos y luchas por el trono, pero en 1587 accedió a él uno de los soberanos persas más capaces, el sha Abbas el Grande. Durante su reinado, la dinastía safávida alcanzó su cenit. Abbas tuvo un gran éxito desde el punto de vista político y militar, pues derrotó a los uzbekos y a los turcos, y domeñó las antiguas lealtades tribales que habían debilitado a sus predecesores. Contó con importantes ventajas: los otomanos estaban ocupados en Occidente, el potencial de Rusia se hallaba anulado por los problemas internos y la India de los mogoles había pasado ya su mejor momento. Fue lo bastante inteligente para comprender que Europa podía ser una aliada contra los turcos. Pero una coyuntura favorable de las fuerzas internacionales no condujo a planes para conquistar el mundo. Los safávidas no siguieron el ejemplo de los sasánidas. Nunca emprendieron la ofensiva contra Turquía, salvo para recuperar territorios perdidos con anterioridad, ni se dirigieron hacia el norte a través del Cáucaso hasta Rusia, como tampoco fueron más allá de la Transoxiana.

La cultura persa disfrutó de un florecimiento espectacular durante el reinado del sha Abbas, que construyó una nueva capital en Isfahan, cuya belleza y lujo asombraban a los visitantes europeos. La literatura floreció. La única nota siniestra fue de índole religiosa. El sha insistió en abandonar la tolerancia religiosa que había caracterizado hasta entonces al régimen safávida e impuso la conversión a las ideas chiíes. Esta iniciativa no significó la imposición inmediata de un sistema intolerante, que llegaría más adelante, pero indicaba que la Persia safávida había dado un paso importante hacia el declive y la devolución del poder a los funcionarios religiosos.

Después de la muerte del sha Abbas, en 1629, los hechos dieron un rápido giro para peor. Su indigno sucesor hizo poco por evitarlo, pues prefirió retirarse al aislamiento del harén y sus placeres, mientras el esplendor tradicional de la herencia safávida ocultaba su desmoronamiento real. Los turcos tomaron Bagdad en 1638. En 1664 llegaron los primeros presagios de una nueva amenaza: las incursiones de los cosacos comenzaron a hostigar el Cáucaso, y llegó a Isfahan la primera misión rusa. Los habitantes de Europa occidental estaban familiarizados con Persia desde hacía mucho tiempo. En 1507, los portugueses se habían establecido en el puerto de Ormuz, donde Ismaíl les exigió el pago de tributos. En 1561, un mercader inglés llegó a Persia por tierra desde Rusia e inauguró el comercio anglopersa. A principios del siglo XVII, la conexión establecida por este comerciante se había consolidado, y el sha Abbas tenía ingleses a su servicio. Era el resultado de su fomento de las relaciones con Occidente, donde confiaba en encontrar apoyo contra los turcos.

La creciente presencia inglesa no fue bien recibida por los portugueses. Cuando la Compañía de las Indias Orientales inauguró sus actividades, atacaron a sus agentes, aunque en vano. Poco después, los ingleses y los persas unieron sus fuerzas para expulsar a los portugueses de Ormuz. En esta época, otros países europeos también comenzaban a estar interesados. En la segunda mitad del siglo XVII, los franceses, los holandeses y los españoles intentaron introducirse en el comercio con Persia. Los shas no dejaron pasar la oportunidad de enfrentar a unos extranjeros con otros.

A comienzos del siglo XVIII, Persia quedó súbitamente expuesta a una doble invasión. Los afganos se rebelaron y establecieron un Estado suní independiente; el antagonismo religioso había contribuido en gran medida a avivar su sedición. Los afganos estuvieron en guerra con el último sha safávida de 1719 a 1722, año en que este abdicó y un afgano, Mahmud, accedió al trono, poniendo fin al régimen suní en Persia. Sin embargo, el relato debe ir un poco más lejos, pues los rusos observaban con interés la evolución del declive safávida. El soberano ruso había enviado embajadas a Isfahan en 1708 y 1718. Después, en 1723, con el pretexto de intervenir en la sucesión, los rusos se apoderaron de Derbent y Bakú, y obtuvieron de los derrotados chiíes la promesa de mucho más. Los turcos decidieron no quedarse al margen y, después de capturar Tiflis, en 1724 acordaron con los rusos el desmembramiento de Persia. Lo que había sido un gran Estado parecía terminar en una pesadilla. En Isfahan se perpetró una matanza de posibles simpatizantes safávidas por orden de un sha que ya había enloquecido. No tardó mucho tiempo en producirse una última recuperación persa gracias al último gran conquistador asiático, Nadir Kali. No obstante, aunque este restableció el imperio persa, los días en que la meseta iraní era la base de una potencia que podía condicionar los acontecimientos que tenían lugar mucho más allá de sus fronteras, habían terminado hasta el siglo XX, y entonces la fuerza de Irán no vendría determinada por sus ejércitos.