Con interrupciones relativamente breves, grandes imperios con base en Persia dominaron Occidente en el milenio que precedió al año 500. A veces las guerras pueden acercar a las civilizaciones, y en Oriente Próximo dos tradiciones culturales habían ejercido tal influencia la una en la otra que sus historias, aunque distintas, son inseparables. A través de Alejandro y sus sucesores, los aqueménidas habían transmitido a Roma las ideas y el estilo de una monarquía divina cuyas raíces se hallaban en la antigua Mesopotamia, y de Roma pasaron al imperio cristiano bizantino que combatió a los sasánidas y florecieron en él. Persia y Roma sentían fascinación la una por la otra, y finalmente se ayudaron a destruirse mutuamente; su antagonismo fue un factor fatídico para ambos imperios en un momento en que su atención y sus recursos era necesarios con urgencia en otros lugares. Al final, ambas sucumbieron.

El primer sasánida, Ardashir o Artajerjes, poseía un profundo sentido de la continuidad de la tradición persa. Evocaba deliberadamente recuerdos de los partos y del Gran Rey, y sus sucesores siguieron cultivándolos mediante la escultura y las inscripciones. Ardashir reivindicó la propiedad de todos los territorios que habían sido gobernados por Darío, emprendió la conquista de los oasis de Merv y Jiva, e invadió el Punjab; la conquista de Armenia requirió otros 150 años hasta verse confirmada, pero la mayor parte de este territorio quedó finalmente bajo la hegemonía persa. Esta fue la última reconstitución del antiguo imperio iranio que en el siglo VI llegó a dominar el Yemen.

La variedad geográfica y climática representó siempre una amenaza de desintegración para esta gran extensión de territorio, pero durante mucho tiempo los sasánidas resolvieron los problemas que planteaba su gobierno. Existía una tradición burocrática que se remontaba a Asiria y en la que podían inspirarse, así como una afirmación del carácter divino de la autoridad real. La historia política del imperio sasánida está dominada por la tensión entre estas fuerzas centralizadoras y los intereses de las grandes familias. La pauta resultante fue de períodos alternos de reyes sin capacidad de maniobra o incapaces de defender sus intereses. Había dos buenas pruebas de ello. Una era su capacidad para nombrar a sus propios hombres para ocupar los puestos importantes del Estado y para hacer frente a las aspiraciones de la nobleza en este sentido. La otra era el mantenimiento del control sobre la sucesión. Algunos reyes eran depuestos, y aunque la monarquía se transmitía formalmente por designación del soberano, esta fórmula era sustituida en ocasiones por un sistema semielectoral en el que los principales funcionarios del Estado, los soldados y los sacerdotes elegían a un miembro de la familia real.

Los dignatarios que cuestionaban el poder real y a menudo gobernaban en las satrapías, pertenecían a un reducido número de grandes familias que afirmaban ser descendientes de los arsácidas partos, los jefes supremos de ese pueblo. Estas personas disponían de grandes feudos para su mantenimiento, pero su peligrosa influencia era contrarrestada por otras dos fuerzas. Una era el ejército mercenario, cuyos oficiales pertenecían en gran medida a la nobleza menor, que de este modo recibía cierto apoyo frente a los más grandes. Su cuerpo de élite, la caballería real, fuertemente armada, dependía directamente del rey. La otra fuerza que actuaba para contrarrestar el poder de los dignatarios era la del sacerdocio.

La Persia sasánida era una unidad religiosa además de política. El zoroastrismo había sido restablecido formalmente por Ardashir, que concedió importantes privilegios a sus sacerdotes, los magi, que también encabezaron el poder político en su momento. Los sacerdotes confirmaban la naturaleza divina de la monarquía, tenían importantes obligaciones judiciales y llegaron a supervisar la recaudación de impuestos sobre la tierra, que era la base de las finanzas persas. Las doctrinas que enseñaban parecen haber experimentado una considerable divergencia del monoteísmo estricto atribuido a Zoroastro pero centrado en un creador, Ahura Mazda, cuyo representante en la Tierra era el rey. El fomento de la religión del Estado por los sasánidas estaba estrechamente vinculado a la afirmación de su propia autoridad.

La base ideológica del Estado persa adquirió más importancia si cabe cuando el imperio romano se convirtió al cristianismo. Las diferencias religiosas comenzaron a importar mucho más; la pérdida de apoyo de la religión llegó a considerarse un asunto político. Las guerras contra Roma convirtieron en traidor al cristianismo. Aunque al principio los cristianos habían sido tolerados en Persia, su persecución se volvió lógica y continuó hasta avanzado el siglo V. Pero no fueron los cristianos los únicos perseguidos. En el año 276, un maestro religioso persa llamado Manes fue ejecutado, mediante el método especialmente atroz de ser desollado vivo. Manes sería conocido después en Occidente por la forma latina de su nombre, Maniqueo, y las enseñanzas que se le atribuyen tendrían un gran futuro como herejía cristiana. El maniqueísmo mezclaba creencias judeocristianas con el misticismo persa, y consideraba todo el cosmos como un gran drama en el que las fuerzas de la luz y la oscuridad pugnaban por hacerse con el dominio. Las personas que comprendían esta verdad intentaban participar en la lucha practicando una austeridad que les abriese el camino a la perfección y la armonía con el drama cósmico de la salvación. El maniqueísmo distinguía nítidamente entre el bien y el mal, entre la naturaleza y Dios; su feroz dualismo atrajo a algunos cristianos, que veían en él una doctrina coherente con las enseñanzas de san Pablo. San Agustín fue maniqueo en su juventud, y en las herejías de la Europa medieval pueden detectarse vestigios maniqueos mucho tiempo después. Es posible que un dualismo a ultranza tenga siempre un poderoso atractivo para cierta clase de mentalidad. Sea como fuere, la distinción de ser perseguido tanto por una monarquía zoroastriana como por una monarquía cristiana precedió a la propagación de las ideas maniqueas por todas partes. Sus seguidores encontraron refugio en Asia central y China, donde parece ser que el maniqueísmo floreció en fechas tan tardías como el siglo XIII.

En cuanto a los cristianos ortodoxos de Persia, aunque un tratado de paz del siglo V estipulaba que debían gozar de tolerancia, el peligro de que pudieran ser desleales en las continuas guerras con Roma lo convirtió en papel mojado. Solo a finales del siglo, un rey persa promulgó un edicto de tolerancia, y en esta ocasión solo para conciliarse con los armenios. Sin embargo, esta medida no puso fin al problema; los cristianos no tardaron en sentirse molestos ante el vigoroso proselitismo de los entusiastas zoroastrianos. Nuevas garantías de los reyes persas en el sentido de que el cristianismo sería tolerado no parecen indicar que tuvieran mucho éxito, ni que pusieran mucho empeño en procurar que así fuera. Tal vez era una misión imposible teniendo en cuenta el contexto político; la excepción que confirma la regla son los nestorianos, que fueron tolerados por los sasánidas, pero solo porque eran perseguidos por los romanos. Por consiguiente, se pensaba que era probable que fueran políticamente de fiar.

Aunque la religión y el hecho de que el poder y la civilización sasánidas alcanzaran su apogeo durante el reinado de Cosroes I, en el siglo VI, ayudan a dar a la rivalidad de los imperios ciertas dimensiones de una competencia entre civilizaciones, las renovadas guerras de ese siglo no son muy interesantes. Los conflictos bélicos ofrecen, en su mayor parte, un relato anodino y bronco, aunque fueron el penúltimo asalto de la lucha entre Oriente y Occidente iniciada por los griegos y los persas mil años atrás. El clímax de esta pugna llegó a comienzos del siglo VII, en la que podríamos considerar la última guerra mundial de la Antigüedad. Sus devastaciones pudieron ser perfectamente el golpe mortífero para la decadente civilización urbana helenística de Oriente Próximo.

Cosroes II, el último gran sasánida, gobernaba a la sazón en Persia. Su gran oportunidad pareció llegar cuando una debilitada Bizancio —Italia había desaparecido ya y los eslavos y los ávaros llegaban masivamente a los Balcanes— perdió a un buen emperador, asesinado por unos amotinados. Cosroes tenía una deuda de gratitud con el fallecido Mauricio, ya que había recuperado el trono persa gracias a su ayuda. Aprovechó el crimen como excusa y juró venganza. Sus ejércitos invadieron el Levante mediterráneo, arrasando las ciudades de Siria. En el año 615 saquearon Jerusalén, llevándose la reliquia de la Vera Cruz, que era su tesoro más famoso. Los judíos, también debemos señalarlo, recibieron con agrado a los persas en muchos casos y aprovecharon la oportunidad para llevar a cabo vengativas matanzas de cristianos, tanto más gratificantes sin duda porque durante mucho tiempo la situación había sido la inversa. Al año siguiente, los ejércitos persas invadieron Egipto, y un año después sus vanguardias se detenían peligrosamente a poco más de un kilómetro de Constantinopla. Incluso se hicieron a la mar, invadieron Chipre y capturaron Rodas. El imperio de Darío parecía restablecido casi al mismo tiempo que, en el otro extremo del Mediterráneo, el imperio romano perdía sus últimas posesiones en España.

Este fue el momento más negro para Roma en su larga lucha con Persia, pero un salvador estaba cerca. En el año 610, el virrey imperial de Cartago, Heraclio, se había rebelado contra el sucesor de Mauricio y había puesto fin al reinado sangriento de aquel tirano dándole muerte. Recibió a su vez la corona imperial del patriarca. Los desastres de Asia no pudieron contenerse de inmediato, pero Heraclio resultaría uno de los más grandes emperadores soldado. Solo el poderío marítimo salvó a Constantinopla en el año 626, cuando el ejército persa no pudo ser transportado para apoyar un ataque contra la ciudad por parte de sus aliados ávaros. Al año siguiente, Heraclio irrumpió en Asiria y Mesopotamia, el antiguo y disputado centro de la estrategia de Oriente Próximo. El ejército persa se amotinó, Cosroes fue asesinado y su sucesor firmó la paz. La gran época del poder sasánida había terminado. La reliquia de la Vera Cruz —o de lo que se decía que era— fue restituida a Jerusalén. El largo duelo entre Persia y Roma había tocado a su fin, y el centro de la historia mundial se desplazó finalmente a otro conflicto.

Los sasánidas, al fin y al cabo, se hundieron porque tenían demasiados enemigos. El año 610 había traído un mal presagio: por primera vez una fuerza árabe derrotó a un ejército persa. Pero, durante siglos, los reyes persas se habían preocupado mucho más de los enemigos de sus fronteras septentrionales que de los del sur. Tuvieron que competir con los nómadas de Asia central que ya han dejado su huella en este relato, pero cuya historia es difícil de ver, ya sea en conjunto o de modo pormenorizado. No obstante, un hecho sobresaliente es obvio: durante casi quince siglos estos pueblos imprimieron a la historia universal un impulso que fue percibido de modo espasmódico y confuso, y cuyos resultados fueron desde las invasiones germánicas de Occidente hasta la revitalización del gobierno chino en Asia oriental.

El mejor punto de partida es la geografía. El nombre del lugar de donde procedían, «Asia central», no es muy acertado. El término es impreciso. «Asia sin salida al mar» podría ser una denominación más ajustada, pues lo que distingue a esta región de importancia capital es su lejanía del océano. En primer lugar, esta lejanía produjo un clima distintivo y árido, y en segundo lugar, aseguró hasta épocas recientes un aislamiento casi absoluto de presiones políticas externas, aunque el budismo, el cristianismo y el islam han demostrado que la región estaba abierta a influencias culturales exteriores. Una manera de imaginar la región es mediante una combinación de términos humanos y topográficos. Constituye la parte de Asia que es apta para los nómadas, y se extiende como un inmenso corredor de este a oeste por espacio de unos 6.500 kilómetros. Su linde septentrional es la masa forestal siberiana, mientras que la meridional está formada por desiertos, grandes macizos montañosos y las mesetas del Tíbet e Irán. La mayor parte de su superficie es de estepa herbácea, aunque el límite con el desierto fluctúa y se extiende hasta importantes oasis que siempre han sido una parte distintiva de su economía. Estos oasis albergaban a poblaciones cuya forma de vida suscitaba el antagonismo y la envidia de los nómadas, pero que también los complementaban. Los oasis eran más frecuentes y ricos en la región de los dos grandes ríos que los griegos llamaban Oxus y Yaxartes. En esa zona se erigieron ciudades que fueron famosas por sus riquezas y sus artes decorativas —Bujara, Samarcanda, Merv—, y las rutas comerciales que unían la remota China con Occidente pasaban por ellas.

Nadie sabe cuáles fueron los orígenes últimos de los pueblos de Asia central. Parecen distintivos en el momento de su entrada en la historia, pero más por su cultura que por su origen genético. En el primer milenio a.C. eran especialistas en el difícil arte de vivir en movimiento, siguiendo los pastos con sus rebaños y manadas, y dominando las destrezas especiales que estas actividades exigían. Es casi seguro que hasta tiempos modernos siguieron siendo analfabetos, y que vivían en un mundo espiritual de demonios y de magia excepto cuando se convertían a las religiones superiores. Eran jinetes consumados y especialmente expertos en el uso del arco compuesto, el arma del arquero a caballo, que adquiría mayor potencia debido a su construcción no de una sola pieza de madera, sino de listones de madera y cuerno. Podían realizar complejos tejidos, tallas y adornos, pero, desde luego, no edificaban, pues vivían en tiendas.

El primero de estos pueblos que debemos mencionar es el escita, aunque no resulta fácil decir con mucha precisión quiénes eran. Los arqueólogos han identificado a los escitas en muchas zonas de Asia y Rusia, y en lugares tan lejanos de allí como Hungría. Parecen tener una larga historia de intervención en los asuntos de Oriente Próximo. Se sabe que algunos de ellos hostigaban las fronteras de Asiria en el siglo VIII a.C. Posteriormente merecieron la atención de Herodoto, que tuvo mucho que decir sobre un pueblo que fascinaba a los griegos. Es posible que nunca fueran en realidad un solo pueblo, sino un grupo de tribus emparentadas. Algunas de ellas parece ser que se establecieron en el sur de Rusia durante el tiempo suficiente para entablar relaciones regulares con los griegos como agricultores, intercambiando cereales por los bellos objetos de oro producidos por los griegos de las costas del mar Negro que se han encontrado en las tumbas escitas. Pero también impresionaron sobremanera a los griegos como guerreros, pues combatían al modo característico de los nómadas asiáticos, utilizando arcos y flechas desde sus cabalgaduras, y replegándose cuando se enfrentaban a una fuerza superior. Hostigaron a los aqueménidas y a sus sucesores durante siglos, y poco antes del año 100 a.C. invadieron Partia.

Los escitas pueden servir de ejemplo de cómo estos pueblos se ponen en movimiento, pues respondían a impulsos muy lejanos. Se desplazaban porque otros pueblos los desplazaban. El equilibrio de la vida en Asia central siempre fue frágil; incluso un pequeño desplazamiento del poder o de los recursos podía privar a un pueblo de su espacio vital y obligarlo a efectuar largas caminatas en busca de un nuevo medio de sustento. Los nómadas no podían viajar deprisa con sus rebaños y manadas, pero, consideradas en el contexto de una larga inmunidad, sus irrupciones en tierras habitadas podían parecer espectacularmente repentinas. Asia central ha influido en la historia universal a través de periódicas convulsiones de gran magnitud, y no mediante incursiones y pillajes fronterizos más o menos continuos.

En el siglo III a.C., otro pueblo nómada estaba en el apogeo de su poder en Mongolia, los xiongnu, en quienes algunos reconocen la primera aparición en la escena histórica de los que después serían conocidos como «hunos». Durante siglos, ambos términos fueron sinónimos; todas las fuentes coinciden al menos en que eran oponentes sumamente desagradables, guerreros feroces, crueles y, por desgracia, expertos. Para defenderse de ellos, los emperadores chinos construyeron la Gran Muralla, una especie de póliza de seguros de más de 20.000 kilómetros. Sin embargo, gobiernos chinos posteriores comprobaron que no ofrecía protección suficiente, y sufrieron a manos de los hunos hasta que emprendieron una política ofensiva, penetrando en Asia hasta rodear a los xiongnu. Estos hechos condujeron a la ocupación china de la cuenca del Tarim hasta las estribaciones del Pamir, y a la construcción en su vertiente septentrional de una notable serie de obras fronterizas. Fue un temprano ejemplo de la generación de imperialismo por succión; las grandes potencias pueden verse impulsadas a actuar en zonas que no son objeto de preocupación alguna excepto como fuentes de problemas. Tanto si este avance chino fue la causa primordial como si no, los xiongnu atacaron a otros nómadas y comenzaron a avanzar hacia el oeste. Este avance les llevó hasta otro pueblo, los yuezhi, que a su vez expulsó a su paso a más escitas. Al final de la línea se encontraba el Estado griego postseléucida de Bactria, que desapareció hacia el año 140 a.C., y los escitas continuaron entonces hasta invadir Partia.

También irrumpieron en el sur de Rusia y llegaron a la India, pero esa parte de la historia puede por el momento esperar. La historia de los pueblos de Asia central hace que las personas no especializadas se pierdan rápidamente; los expertos mantienen grandes discrepancias, pero es evidente que no hubo ninguna convulsión importante comparable a la del siglo III a.C. durante otros cuatrocientos años. En ese momento, hacia el año 350, tuvo lugar la reaparición de los xiongnu en la historia, cuando los hunos comenzaron a invadir el imperio sasánida (donde se les llamaba «chionitas»). En el norte, los hunos llevaban siglos avanzando hacia el oeste desde el lago Baikal, empujados por rivales más poderosos del mismo modo que otros eran empujados por ellos. Algunos aparecieron al oeste del río Volga en el siglo siguiente; ya nos hemos encontrado con ellos cerca de Troyes en el año 451. Los que se encaminaron hacia el sur fueron un nuevo obstáculo para Persia en su lucha con Roma.

Solo nos queda por presentar otro pueblo importante procedente de Asia, los turcos. También en este caso, el primer impacto sobre el mundo exterior fue indirecto. Los últimos sucesores de los xiongnu en Mongolia habían sido una tribu llamada yuan-yuan. En el siglo VI, los supervivientes habían llegado por el oeste hasta Hungría, donde recibieron el nombre de «ávaros»; son de destacar por haber generado una revolución en la guerra a caballo en Europa merced a la introducción del estribo, que les había otorgado una ventaja importante. Pero estaban en Europa porque, hacia el año 550, habían sido desplazados de Mongolia por los turcos, un clan de herreros que habían sido sus esclavos. Entre ellos había tribus —jázaros, pechenegos, cumanos— que desempeñaron papeles importantes en la historia posterior de Oriente Próximo y Rusia. Los jázaros fueron aliados de Bizancio contra Persia, mientras que los ávaros eran aliados de los sasánidas. Lo que se llama «primer imperio turco» parece haber sido una conexión dinástica flexible de tales tribus que se extendían desde el río Tamir hasta el Oxus. Un jan turco envió emisarios a Bizancio en el año 568, más o menos nueve siglos antes de que otros turcos penetrasen triunfantes en Constantinopla. En el siglo VII, los turcos aceptaron la soberanía nominal de los emperadores chinos, pero, para entonces, un nuevo elemento se había introducido ya en la historia de Oriente Próximo, pues en el año 637 los ejércitos árabes se apoderaron de Mesopotamia.

Esta continuación de las hazañas de Heraclio anunció el final de una era en la historia de Persia. En el año 620, el dominio sasánida se extendía desde Cirenaica hasta más allá de Afganistán; treinta años después había dejado de existir. El imperio sasánida había desaparecido, y su último rey había sido asesinado por sus súbditos en el año 651. Desapareció algo más que una dinastía, pues el Estado zoroastriano claudicó ante una nueva religión, y no solo ante los ejércitos árabes; una religión en cuyo nombre los árabes continuarían obteniendo triunfos cada vez mayores.

El islam ha demostrado un poder de expansión y adaptación mayor que el de cualquier otra religión a excepción del cristianismo. Ha atraído a pueblos tan diferentes y tan distantes entre sí como los nigerianos y los indonesios; incluso en su territorio nuclear, las tierras de civilización arábiga situadas entre el Nilo y el Hindu Kush, abarca diferencias enormes en cuanto a cultura y clima. Sin embargo, ninguno de los restantes grandes factores configuradores de la historia universal se ha basado en menos recursos iniciales, a excepción quizá de la religión judía. Tal vez sea importante señalar que los orígenes nómadas de los judíos se basan en el mismo tipo de sociedad tribal, bárbara, ruda y atrasada, que nutrió a los primeros ejércitos del islam. La comparación resalta inevitablemente por otra razón, pues el judaísmo, el cristianismo y el islam son las grandes religiones monoteístas. Ninguno de sus adeptos podría haber predicho en los primeros momentos que llegarían a ser fuerzas históricas de ámbito universal, excepto quizá sus seguidores más obsesivos y fanáticos.

La historia del islam comienza con Mahoma, pero no con el nacimiento de este, pues la fecha en cuestión es una de las muchas cosas que se ignoran de él. Su primer biógrafo árabe no escribió hasta un siglo después de su muerte, e incluso su relato solo se ha conservado indirectamente. Lo que se sabe es que Mahoma nació en el Hiyaz hacia el año 570 de padres pobres, y pronto se quedó huérfano. Aparece como un individuo joven que predica el mensaje de que hay un solo Dios, de que es justo y de que juzgará a todos los hombres, que pueden asegurarse su salvación siguiendo su voluntad en la observancia religiosa y en el comportamiento personal y social. Sobre este dios ya se había predicado antes, pues era el dios de Abraham y de los profetas judíos, el último de los cuales había sido Jesús de Nazaret.

Mahoma pertenecía a un clan menor de una tribu beduina importante, los quraysh. Era una de tantas en la extensa península Arábiga, una región de aproximadamente 1.000 kilómetros de ancho y más de 1.500 de largo. Los habitantes de estas tierras estaban sometidos a condiciones físicas muy rigurosas; abrasado en su estación calurosa, el territorio de la mayor parte de Arabia era desierto o montaña rocosa. En la mayor parte de su superficie, incluso la supervivencia era una proeza. Pero junto a sus márgenes había pequeños puertos que albergaban una población árabe que practicaba la navegación ya en el segundo milenio a.C. Su actividad unía el valle del Indo con Mesopotamia y llevaba las especias y gomas de África oriental hasta Egipto a través del mar Rojo. No hay acuerdo acerca de los orígenes de estos pueblos y de los que vivían en el interior, pero la lengua y las genealogías tradicionales que se remontan a los patriarcas del Antiguo Testamento indican la existencia de vínculos con otros pueblos pastores semitas que también fueron los antepasados de los judíos, por muy controvertida que pueda resultar hoy en día esa conclusión para ciertas personas.

Arabia no ha sido siempre tan poco acogedora. En el período inmediatamente anterior y durante los primeros siglos de la era cristiana, albergaba un grupo de prósperos reinos. Estos sobrevivieron hasta, posiblemente, el siglo V; tanto la tradición árabe como la erudición moderna vinculan su desaparición con el hundimiento de los sistemas de regadío del sur de Arabia. Este hecho motivó migraciones desde el sur hacia el norte que crearon la Arabia de la época de Mahoma. Ninguno de los grandes imperios había penetrado sino brevemente en la península, y Arabia había experimentado escasas influencias de civilizaciones superiores. Declinó rápidamente hacia una sociedad tribal basada en el pastoreo nómada. Para regular sus asuntos, el patriarcado y el parentesco eran suficientes en tanto en cuanto los beduinos permaneciesen en el desierto.

A finales del siglo VI pueden detectarse nuevos cambios. En algunos oasis la población crecía. No había salida para ella, y esta situación fue llenando de tensiones la práctica social tradicional. La Meca, donde vivía el joven Mahoma, era uno de esos lugares. Era importante como oasis y como centro de peregrinación, pues hasta allí llegaba gente de toda Arabia para venerar una piedra meteórica negra, la Kaaba, que era importante en la religión árabe desde hacía siglos. Pero La Meca era también un destacado cruce de caminos de las rutas de caravanas entre el Yemen y los puertos del Mediterráneo. Por ellas llegaban extranjeros y extraños. Los árabes eran politeístas, y creían en dioses de la naturaleza, demonios y espíritus, pero, al intensificarse la interacción con el mundo exterior, aparecieron en la zona comunidades judías y cristianas; había cristianos árabes antes de haber musulmanes.

En La Meca, algunos quraysh comenzaron a practicar el comercio (otro de los escasos datos biográficos conocidos acerca de la juventud de Mahoma es que, cuando contaba algo más de veinte años, se casó con una rica viuda qurayshí que tenía dinero invertido en negocios de caravanas). Pero estos acontecimientos acrecentaron las tensiones sociales a medida que las lealtades incuestionadas de la estructura tribal cedían ante los valores comerciales. Las relaciones sociales de una sociedad pastoril daban por sentado que la sangre noble y la edad eran los elementos concomitantes aceptados de la riqueza, y esto había dejado de ser así. Estas fueron algunas de las presiones psicológicas que influyeron en la formación del atormentado joven Mahoma. Comenzó a reflexionar sobre los caminos de Dios para el hombre. Al final, articuló un sistema que resolvía con sentido práctico muchos de los conflictos que se planteaban en su atribulada sociedad y le dio un conjunto de creencias que continuarían vivas hasta nuestros días.

Las raíces del logro de Mahoma se hallaban en la observación del contraste entre los judíos y cristianos, que veneraban al dios conocido también por su propio pueblo con el nombre de Alá, y los árabes; los cristianos y los judíos tenían unas escrituras que les servían de sosiego y guía, y el pueblo de Mahoma carecía de ellas. Un día, mientras meditaba en una cueva de las proximidades de La Meca, oyó una voz que le reveló su cometido:

¡Predica en el nombre de tu Señor,

el que te ha creado!

Ha creado al hombre de un coágulo.

Durante veintidós años predicó, y el resultado fue uno de los grandes libros formadores de la humanidad, el Corán. Es indudable que su importancia histórica es enorme, y, al igual que la Biblia de Lutero o la llamada «Versión autorizada inglesa», es sobre todo de carácter lingüístico. El Corán cristalizó una lengua. Fue el documento decisivo de la cultura árabe, no solo por su contenido sino porque propagó la lengua árabe en forma escrita. Pero es mucho más; es el libro de un visionario, apasionado en su convicción de la inspiración divina, que transmite vívidamente el genio y el vigor espirituales de Mahoma. Aunque no fue recopilado durante su vida, fue anotado por su entorno tal y como era comunicado por él en una serie de revelaciones; Mahoma se consideraba un instrumento pasivo, un portavoz de Dios. La palabra islam significa «sumisión» o «sometimiento». Mahoma creía que debía transmitir el mensaje de Dios a los árabes del mismo modo que otros mensajeros habían llevado antes su palabra a otros pueblos. Pero Mahoma estaba seguro de que su posición era especial; aunque había habido profetas antes que él, cuyas revelaciones (aunque habían sido falsificadas) habían sido escuchadas por los judíos y los cristianos, él era el último profeta. A través de él, los musulmanes creerían, Dios pronunciaba su mensaje definitivo para la humanidad.

El mensaje exigía el servicio exclusivo para Alá. Según la tradición, Mahoma entró en cierta ocasión en el santuario de la Kaaba y golpeó con su báculo todas las imágenes de las otras deidades que sus seguidores debían destruir, salvando la de la Virgen y el Niño (conservó la propia). Su doctrina comenzaba con la predicación inflexible del monoteísmo en un centro religioso politeísta. Continuaba definiendo una serie de preceptos necesarios para la salvación y un código social y personal que a menudo entraba en conflicto con las ideas vigentes, por ejemplo en su atención al estatus del creyente individual, ya fuera hombre, mujer o niño. Es fácil entender que tales enseñanzas no siempre eran bien recibidas. Parecían otra influencia perturbadora y revolucionaria —tal como eran— que enfrentaba a sus conversos con los de su tribu, que veneraban a los antiguos dioses y sin duda iban al infierno por ello. También podía ser perjudicial para el negocio de la peregrinación (aunque al final le benefició, pues Mahoma insistió estrictamente en el valor de la peregrinación a un lugar tan sagrado). Finalmente, la doctrina de Mahoma antepuso la fe a la sangre como vínculo social; la base de la comunidad era la hermandad de los creyentes, no el grupo del parentesco.

No es sorprendente que los jefes de su tribu se volvieran contra Mahoma. Algunos de sus seguidores emigraron a Etiopía, un país monoteísta en el que ya había penetrado el cristianismo. Se aplicó el aislamiento a los recalcitrantes que se quedaron. Mahoma tuvo noticia de que el ambiente podía ser más receptivo en otro oasis situado unos cuatrocientos kilómetros hacia el norte, Yatrib. Precedido por dos centenares de seguidores, salió de La Meca y se encaminó a Yatrib en el año 622. Esta hégira o emigración marcó el comienzo del calendario musulmán, y Yatrib cambió de nombre para convertirse en la «ciudad del profeta», Medina.

Se trataba también de una zona agitada por el cambio económico y social. Sin embargo, a diferencia de La Meca, Medina no estaba dominada por una tribu poderosa, sino que era un foco de competencia para dos; además, había otros árabes que profesaban el judaísmo. Tales divisiones favorecieron el liderazgo de Mahoma. Las familias conversas dieron hospitalidad a los inmigrantes. Los dos grupos constituirían la futura élite del islam, los «compañeros del profeta». Los escritos de Mahoma muestran para ellos una nueva dirección en sus preocupaciones, la de organizar una comunidad. Del énfasis espiritual de sus revelaciones de La Meca pasó a enunciados prácticos y pormenorizados sobre la comida, la bebida, el matrimonio o la guerra. Se estaba formando el aroma característico del islam, una religión que era también una civilización y una comunidad.

Medina sirvió de base para poder someter primero La Meca y después las restantes tribus de Arabia. La idea mahometana de la umma, la hermandad de los creyentes, brindaba un principio unificador. Esta hermandad integraba a los árabes (y, al principio, a los judíos) en una sociedad que conservaba gran parte del marco tribal tradicional, haciendo hincapié en la estructura patriarcal en tanto en cuanto no entrase en conflicto con la nueva hermandad del islam, y conservando incluso la tradicional primacía de La Meca como lugar de peregrinación. Por lo demás, no está muy claro hasta dónde deseaba llegar Mahoma. Había hecho llegar propuestas a representantes de las tribus judías de Medina, pero estos se habían negado a aceptar sus pretensiones, por lo que fueron expulsadas y solo quedó una comunidad musulmana, aunque esto no tenía por qué suponer necesariamente un conflicto duradero con el judaísmo ni con su continuador, el cristianismo. Existían vínculos doctrinales en su monoteísmo y sus escrituras, si bien se creía que los cristianos incurrían en el politeísmo con la idea de la Trinidad. Sin embargo, Mahoma impuso la conversión de los infieles, y quienes lo desearan tenían ahí una justificación para el proselitismo.

Mahoma murió en el año 632. En ese momento, la comunidad que había creado corría un grave peligro de división y desintegración. Pero sobre ella se construirían dos imperios árabes, que dominaron sendos períodos históricos sucesivos desde dos centros de gravedad distintos. En ambos, la institución clave fue el califato, la herencia de la autoridad de Mahoma como jefe de una comunidad, como maestro y como soberano. Desde el principio no hubo en el islam tensión alguna entre la autoridad religiosa y la secular, no hubo dualismo Iglesia-Estado como el que configuró las políticas cristianas durante más de mil años. Se ha dicho atinadamente que Mahoma fue su propio Constantino, profeta y soberano en uno. Sus sucesores no profetizarían como él lo había hecho, pero disfrutaron durante mucho tiempo de su legado de unidad en el gobierno y la religión.

Los primeros califas «patriarcales» fueron qurayshíes, la mayoría emparentados con el profeta por vínculos de sangre o matrimoniales. Pronto fueron criticados por su riqueza y estatus, y se denunció su comportamiento tiránico y explotador. El último de ellos fue depuesto y asesinado en el año 661, tras una serie de guerras en las que los conservadores cuestionaban el deterioro que, a su entender, había sufrido el califato, que había pasado de cargo religioso a civil. El año 661 señaló el comienzo del califato omeya, la primera de las dos grandes divisiones cronológicas del imperio árabe, centrado en Siria, con la capital en Damasco. No terminó ahí la lucha dentro del mundo árabe, pues en el año 750 fue desplazado por el califato abasí. El nuevo califato fue más duradero. Pronto fue trasladado a un nuevo emplazamiento, Bagdad, y perduró casi dos siglos (hasta el 946) como potencia real, y hasta tiempos más recientes como régimen títere. Entre uno y otro, las dos dinastías dieron a los pueblos árabes tres siglos de supremacía en Oriente Próximo.

La primera y más obvia expresión de la hegemonía árabe fue una serie de conquistas en el primer siglo del islam, que modificaron el mapa mundial desde el estrecho de Gibraltar hasta el Indo. En realidad, habían comenzado inmediatamente después de la muerte del Profeta con la afirmación de la autoridad del primer califa. Abu Bakr emprendió la conquista para el islam de las indómitas tribus del sur y el este de Arabia. Pero esto condujo a una lucha que se extendió hasta Siria e Irak. En la superpoblada península Arábiga, sucedió algo análogo a los procesos en virtud de los cuales las consecuencias de las agitaciones de los bárbaros en Asia central creaban un efecto centrífugo; en esta ocasión, había un credo que le daba una dirección, además del simple amor al saqueo.

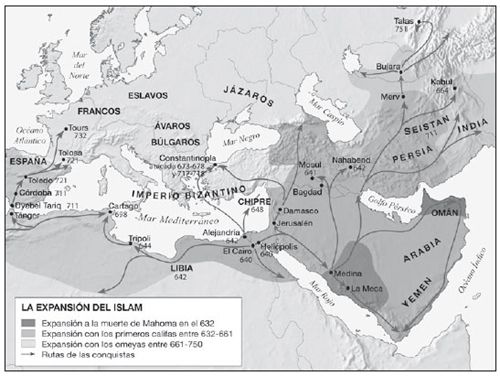

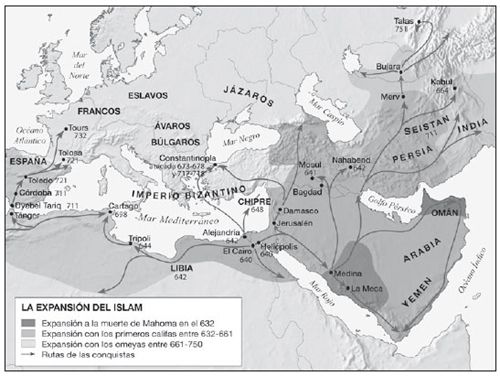

Una vez fuera de la península, la primera víctima del islam fue la Persia sasánida. El desafío llegó precisamente cuando Persia estaba sometida a tensiones a causa de los emperadores heraclianos, que habrían de sufrir asimismo este nuevo azote. En el año 633, los ejércitos árabes invadieron Siria e Irak. Tres años después las fuerzas bizantinas fueron expulsadas de Siria, y en el 638 Jerusalén cayó en poder del islam. Mesopotamia le fue arrebatada a los sasánidas en los dos años siguientes, y, más o menos al mismo tiempo, Egipto le fue conquistado al imperio. Se creó una flota árabe y comenzó la absorción del norte de África. Chipre fue invadida en los decenios del 630 y 640, y en años posteriores fue dividida entre los árabes y el imperio. A finales del siglo, los árabes tomaron también Cartago. Mientras tanto, después de la desaparición de los sasánidas, los árabes habían conquistado Jurasán en el año 655 y Kabul en el 664, y a comienzos del siglo VIII cruzaron el Hindu Kush para invadir Sind, que ocuparon entre los años 708 y 711. En este último año, un ejército árabe con aliados bereberes cruzó el estrecho de Gibraltar (que toma su nombre del jefe bereber, llamado Tariq: yabal al-Tariq, «montaña de Tariq») y avanzó por Europa, haciendo añicos finalmente el reino visigodo. Por último, en el 732, cien años después de la muerte del Profeta, el ejército musulmán, que había penetrado hasta el centro de Francia, desconcertado por las grandes distancias y la llegada del invierno, fue rechazado cerca de Poitiers. Los francos que se enfrentaron a ellos y dieron muerte a su jefe reivindicaron la victoria; en cualquier caso, fue la cota más alta de la conquista árabe, aunque en los años siguientes tuvieron lugar incursiones árabes en Francia, que llegaron hasta el curso superior del Ródano. Con independencia de las causas de su final (y posiblemente solo se trató de que los árabes no estaban muy interesados en la conquista de Europa, lejos de las tierras cálidas del litoral mediterráneo), la invasión islámica de Occidente sigue siendo un logro asombroso, aun cuando la visión de Gibbon de un Oxford enseñando el Corán nunca estuvo cerca de la realidad.

Los ejércitos árabes también fueron detenidos finalmente en Oriente, aunque a costa de dos asedios de Constantinopla y del confinamiento del imperio a los Balcanes y Anatolia. De Asia oriental se tienen noticias de la llegada de una fuerza árabe a China en los primeros años del siglo VIII; aunque sea discutible, este relato atestigua el prestigio de los conquistadores. Lo cierto es que la frontera del islam se estableció a lo largo del Cáucaso y del río Oxus después de una gran derrota árabe ante los jázaros en Azerbaiján, y de una victoria sobre un ejército chino al mando de un general coreano a orillas del río Talas, en el Alto Pamir. En todos los frentes, en Europa occidental, Asia central, Anatolia y el Cáucaso, la marea de la conquista árabe llegó finalmente a su término a mediados del siglo VIII.

El impulso de la conquista árabe sufrió interrupciones. Se produjo una fluctuación en la agresividad árabe durante el período conflictivo inmediatamente anterior al establecimiento del califato omeya. Además hubo distintos enfrentamientos de musulmanes contra musulmanes en las últimas dos décadas del siglo VII. Aun con todo, durante mucho tiempo las circunstancias favorecieron a los árabes. Sus primeros grandes enemigos, Bizancio y Persia, tenían graves obligaciones en otros frentes y habían sido durante siglos feroces antagonistas mutuos. Después del hundimiento de Persia, Bizancio tuvo que enfrentarse todavía con enemigos en el oeste y el norte, rechazándolos con una mano mientras con la otra forcejeaba con los árabes. En ningún lugar hubieron de hacer frente los árabes a un oponente comparable al imperio bizantino cercano a China. Por ello llevaron sus conquistas hasta el límite de la posibilidad geográfica o el atractivo, y a veces su derrota demostraba que habían llegado al máximo de sus posibilidades. Sin embargo, incluso cuando se encontraron con oponentes formidables, los árabes seguían teniendo grandes ventajas militares. Sus ejércitos eran reclutados entre luchadores hambrientos a los que el desierto árabe había dejado escasas alternativas; el estímulo de la superpoblación les impulsaba. Su seguridad en la enseñanza del Profeta según la cual tras la muerte en la lucha contra el infiel vendría la ascensión al paraíso, suponía una inmensa ventaja moral. Se abrieron paso también hacia tierras cuyas poblaciones en muchos casos ya estaban descontentas con sus gobernantes; en Egipto, por ejemplo, los religiosos ortodoxos bizantinos habían creado minorías disidentes y desafectas. Pero cuando se suman todas estas influencias, el éxito árabe sigue siendo abrumador. La explicación fundamental debe residir en el movimiento de grandes masas de hombres por un ideal religioso. Los árabes creían que estaban cumpliendo la voluntad de Dios y creando con ello una nueva hermandad; generaron una excitación en ellos mismos como la de los revolucionarios de épocas posteriores. Y la conquista fue solo el comienzo de la historia de la influencia del islam sobre el mundo. En su extensión y su complejidad solo puede compararse a la del judaísmo o el cristianismo. Hubo una época en la que pareció que el islam iba a ser irresistible en todo el mundo. No fue así, pero una de las grandes civilizaciones se asentaría sobre sus conquistas y conversiones.