A partir del año 200 fueron muchos los indicios de que los romanos comenzaban a mirar el pasado de una forma diferente. Las personas siempre habían hablado de edades de oro en otras épocas, cayendo en una nostalgia convencional y literaria. Pero el siglo III trajo algo nuevo para muchos habitantes del imperio romano: un sentido de decadencia consciente.

Los historiadores la califican de «crisis», pero lo cierto es que sus manifestaciones más evidentes se superaron. Los cambios que realizaron o aceptaron los romanos en el año 300 insuflaron nuevas fuerzas a gran parte de la civilización mediterránea clásica, e incluso puede que fueran decisivos para asegurar que, al final, transmitieran tanto de sí al futuro. Pero dichos cambios tuvieron un precio, ya que algunos fueron esencialmente destructivos para el espíritu de esa civilización. Los restauradores son muchas veces imitadores inconscientes. En algún momento de comienzos del siglo IV podemos sentir que la balanza se inclina hacia el lado contrario de la herencia mediterránea. Es más fácil sentirlo que ver cuál fue el momento crucial. Las señales son una súbita multiplicación de inquietantes innovaciones: se reconstruye la estructura administrativa del imperio sobre nuevos principios, se transforma su ideología, la religión de una secta judía antes desconocida se convierte en ortodoxia establecida y, desde el punto de vista material, se entregan grandes extensiones de territorio a colonos procedentes del exterior, a inmigrantes extranjeros. Un siglo después, la consecuencia de estos cambios resulta patente en la desintegración política y cultural.

Los altibajos de la autoridad imperial tuvieron una enorme importancia en este proceso de desintegración. La civilización clásica había llegado, al final del siglo II, a tener los mismos límites que el imperio, y estaba dominada por el concepto de romanitas, el estilo romano de hacer las cosas. Por ello, los puntos débiles de la estructura de gobierno eran fundamentales para lo que no funcionaba. Hacía mucho que el cargo imperial ya no lo ocupaba, como había aparentado cuidadosamente Augusto, el representante del Senado y del pueblo; en realidad era un monarca despótico, cuyo dominio atemperaban solo consideraciones prácticas tales como el apaciguamiento de la guardia pretoriana de la que dependía. Las guerras civiles que siguieron a la llegada al poder del último e inepto emperador Antonino, en el 180, inauguraron una época terrible. Este desdichado hombre, Cómodo, fue estrangulado por un luchador por orden de su concubina y su chambelán en el 192, pero el asesinato no resolvió nada. De las guerras entre los cuatro «emperadores» que se sucedieron en los meses posteriores a su muerte surgió finalmente un africano, Septimio Severo, casado con una siria, que intentó que el cargo de emperador fuera de nuevo hereditario, tratando de vincular a su familia con la sucesión antonina y de resolver así un punto débil constitucional fundamental.

El énfasis que ponía Severo en la sucesión hereditaria suponía en realidad negar el hecho de su propio éxito. Severo, al igual que sus rivales, había sido el candidato de un ejército de provincias. Durante todo el siglo III, fueron los soldados quienes elegían realmente a los emperadores, y su poder estaba en la raíz de la tendencia del imperio a fragmentarse. Pero no se podía prescindir del ejército; de hecho, debido a la amenaza bárbara, entonces presente en varias fronteras al mismo tiempo, había sido necesario ampliarlo y mimarlo. Este era un dilema al que se enfrentarían los emperadores del siglo siguiente. El hijo de Severo, Caracalla, que comenzó prudentemente su reinado con cuantiosos sobornos a los soldados, murió finalmente asesinado por ellos.

En teoría, el Senado seguía nombrando al emperador, pero en la práctica tenía poco poder efectivo, salvo que podía comprometer su prestigio con uno de los candidatos en liza. No era una gran baza, pero aún tenía cierta importancia mientras el efecto moral del mantenimiento de las antiguas formas fuera aún significativo. Era inevitable, sin embargo, que los acuerdos intensificaran el antagonismo latente entre el Senado y el emperador. Severo dio más poder a los senadores procedentes de la clase ecuestre; Caracalla dedujo que una purga del Senado le favorecería y dio este paso más hacia el gobierno autocrático. Le sucedieron otros emperadores militares y pronto llegó el primero que no procedía del Senado, aunque pertenecía a la equites. Pero lo peor estaba por venir. En el 235, Maximino, un descomunal ex soldado de las legiones del Rin, se disputó el cargo con un octogenario de África que contaba con el apoyo del ejército africano y, en última instancia, del Senado. Muchos emperadores fueron asesinados por sus tropas; uno murió luchando contra su propio comandante en jefe (el vencedor cayó posteriormente asesinado por los godos después de ser traicionado por uno de sus oficiales). Fue un siglo terrible; en total, hubo veintidós emperadores, entre los que no se incluye a los que fueron solo pretendientes al trono ni a semiemperadores como Póstumo, que se mantuvo un tiempo como tal en la Galia, presagiando así una división posterior del imperio.

Si bien las reformas de Severo habían mejorado la situación durante un tiempo, la fragilidad de la posición de sus sucesores aceleró el declive en la administración. Caracalla fue el último emperador que trató de ampliar las fuentes de ingresos a través de los impuestos convirtiendo a todos los habitantes libres del imperio en ciudadanos romanos y, por tanto, obligándolos a pagar el impuesto sobre sucesiones, pero no intentó realizar ninguna reforma fiscal profunda. Quizá el declive era inevitable, dadas las emergencias a las que había que hacer frente y los escasos recursos disponibles. De forma irregular e improvisada, la rapacidad y la corrupción crecían a medida que quienes tenían poder o cargos las empleaban para protegerse, lo que era reflejo, a su vez, de otro problema: la debilidad económica que mostraba el imperio en el siglo III.

Poco se puede generalizar sin riesgo de equivocarse respecto a lo que esto significaba para el consumidor y el proveedor. Pese a su complejidad y organización en torno a una red de ciudades, la vida económica del imperio era preponderantemente agraria. Su base era la hacienda rural, la villa, pequeña o grande, que constituía tanto la unidad de producción básica como, en muchos lugares, la unidad social. Estas haciendas eran el medio de subsistencia de todos los que vivían de ellas (y eso significaba casi toda la población rural). Por tanto, es probable que la mayoría de la gente del campo se viera menos afectada por las oscilaciones a largo plazo de la economía que por las requisas y las subidas de impuestos como consecuencia del cese de la expansión del imperio; había que sostener a los ejércitos con una base más reducida. Por otra parte, en ocasiones la tierra quedaba devastada por la guerra. Pero los campesinos vivían en un nivel de subsistencia; siempre habían sido pobres y siguieron siéndolo, fueran esclavos o libres. Cuando las cosas empeoraron, algunos trataron de colocarse como siervos, lo que sugiere una economía en la que el dinero perdía terreno ante el pago en bienes y servicios. Probablemente, otra consecuencia más de una época turbulenta fue que los campesinos emigraran a las ciudades o se dedicaran al bandidaje; en todas partes, la población buscaba protección.

Las requisas y las subidas de los impuestos pudieron contribuir en algunos lugares a la despoblación —aunque el siglo IV ofrece más testimonios de ello que el siglo III—, y a este respecto fueron contraproducentes. En cualquier caso, probablemente no eran equitativos, ya que muchos ricos estaban exentos de impuestos, y los propietarios de las haciendas no debieron de sufrir mucho en épocas inflacionarias, salvo que fueran imprudentes. La continuidad de muchas de las grandes familias propietarias de haciendas en la Antigüedad no sugiere que los problemas del siglo III afectaran mucho a sus recursos.

La administración y el ejército fueron los que más sufrieron los efectos de los problemas económicos y, concretamente, el principal mal del siglo, la inflación, cuyos orígenes y alcance son complejos y objeto aún de controversia. En parte fue consecuencia de una depreciación oficial de la moneda que se vio agravada por la necesidad de pagar en oro a los bárbaros, a quienes de vez en cuando era mejor apaciguar por este medio. Sin embargo, las propias incursiones bárbaras contribuyeron a menudo a interrumpir el suministro, lo que perjudicaba de nuevo a las ciudades, donde los precios subían. Dado que la paga de los soldados era fija, su valor real disminuyó (lo que les volvió, desde luego, más sensibles hacia los generales que ofrecían sobornos sustanciosos). Aunque es difícil evaluar el impacto global, hay quien ha sugerido la posibilidad de que, a lo largo del siglo, el valor del dinero disminuyera aproximadamente hasta una quinta parte del que tenía al principio.

Los daños se hicieron patentes tanto en las ciudades como en la práctica fiscal del imperio. A partir del siglo III, muchas ciudades disminuyeron en tamaño y prosperidad; sus primeras sucesoras medievales fueron solo un pálido reflejo de la importancia que tuvieron antaño. Una de las causas fue el aumento de las exigencias de los recaudadores de impuestos imperiales. Desde comienzos del siglo IV, la depreciación de la moneda indujo a los funcionarios imperiales a recaudar impuestos en especie —que muchas veces podían utilizarse directamente para suministrar a las guarniciones locales, pero que también eran el medio para pagar a los funcionarios civiles—, lo que no solo hizo más impopular al gobierno, sino también a los curiales o funcionarios municipales que se ocupaban de recaudarlos. Alrededor del año 300, era frecuente que hubiera que obligarles a ocupar el cargo, señal cierta de que una dignidad antes deseada se había convertido en una ardua obligación. Por otro lado, algunas ciudades sufrieron daños físicos reales, especialmente las que se encontraban en las regiones fronterizas. De modo significativo, a medida que el siglo III llegaba a su fin, las ciudades del interior comenzaron a reconstruir (o a construir por primera vez) murallas para protegerse. Roma empezó a fortificarse de nuevo poco después del 270. Fue Aureliano el emperador que decidió proteger la capital de los ataques de los bárbaros germánicos construyendo una gran muralla.

El ejército crecía de forma regular. Si se quería mantener a raya a los bárbaros, había que pagarlo, alimentarlo y equiparlo. Si no se mantenía a raya a los bárbaros, habría que pagarles a estos. Y no solo había que luchar contra los bárbaros. Únicamente en África la frontera imperial era razonablemente segura frente a los vecinos de Roma (porque no había vecinos de relevancia). En Asia, las cosas estaban mucho peor. Desde la época de Sila, la guerra fría con Partia estallaba de vez en cuando en campañas a gran escala. Dos factores impedían que los romanos y los partos normalizaran realmente sus relaciones y firmaran la paz. Uno era la superposición de sus esferas de interés, algo de lo que Armenia, un reino que fue alternativamente un amortiguador y una pelota que se pasaban ambos imperios durante siglo y medio, era el máximo exponente. Pero los partos también estaban metidos en las turbulentas aguas de la agitación judía, otro asunto delicado para Roma. El otro factor que contribuía a la perturbación era la tentación que suponían para Roma los problemas dinásticos internos que sacudían una y otra vez a Partia.

Estos hechos culminaron en el siglo II en una guerra intensa por Armenia, cuyos detalles desconocemos en su mayor parte. Severo llegó a entrar finalmente en Mesopotamia, pero tuvo que retirarse; los valles mesopotámicos estaban demasiado lejos. Los romanos trataron de abarcar demasiado, y se enfrentaron al clásico problema de la expansión excesiva del imperialismo. Pero sus oponentes también estaban cansados y en declive. Los testimonios escritos de los partos son fragmentarios, pero dejan traslucir un agotamiento y una incompetencia creciente que acaban convirtiéndose en pasajes ininteligibles y en desdibujadas derivaciones de anteriores proyectos helenizados.

En el siglo III Partia desapareció, pero no así la amenaza del este para Roma. Se llegó a un punto culminante en la historia de la antigua región de la civilización persa. Hacia el 225, un rey llamado Ardashir (conocido después en Occidente como Artajerjes) mató al último rey de Partia y fue coronado en Ctesifonte. Artajerjes recrearía el imperio aqueménida de Persia bajo una nueva dinastía, la de los sasánidas, que sería el mayor antagonista de Roma durante más de cuatrocientos años. Hubo una gran continuidad; el imperio sasánida era zoroastrista, como lo había sido Partia, y recordaba la tradición aqueménida del mismo modo que Partia lo había hecho.

En pocos años, los persas invadieron Siria e inauguraron tres siglos de guerras con el imperio. En el siglo III, no transcurrió ni una década sin guerras. Los persas conquistaron Armenia y tomaron prisionero a un emperador (Valeriano). Después, fueron expulsados de Armenia y de Mesopotamia en el 297. Esto dio a los romanos una frontera en el Tigris, que no pudieron conservar para siempre. Tampoco pudieron los persas mantener sus conquistas. El resultado fue una lucha reñida y muy larga. En los siglos IV y V, se alcanzó una especie de equilibrio, que no comenzó a resquebrajarse hasta el siglo VI. Mientras tanto, aparecieron lazos comerciales. Aunque el comercio en la frontera estaba limitado oficialmente a tres ciudades concretas, llegó a haber importantes colonias de comerciantes persas en las grandes urbes del imperio. Además, Persia estableció rutas comerciales hasta la India y China que eran tan vitales para los exportadores romanos como para quienes deseaban seda, algodón y especias orientales. Pero estos lazos no compensaron otras fuerzas. Cuando no estaban en guerra, los dos imperios coexistían con una fría hostilidad; sus relaciones se complicaban debido a las comunidades y pueblos establecidos a ambos lados de la frontera, y siempre existía el peligro de que el equilibrio estratégico se viera roto por un cambio en uno de los reinos que hacían de tapón, como Armenia. La última serie de guerras abiertas se aplazó largo tiempo, pero llegó finalmente en el siglo VI.

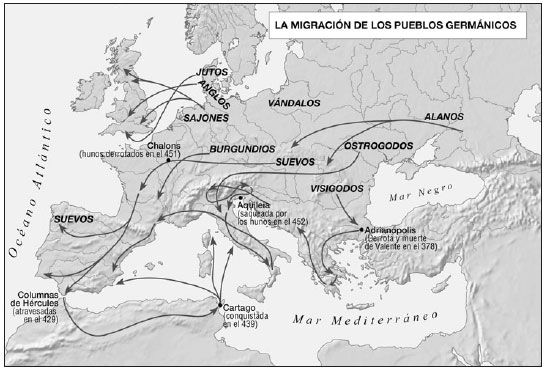

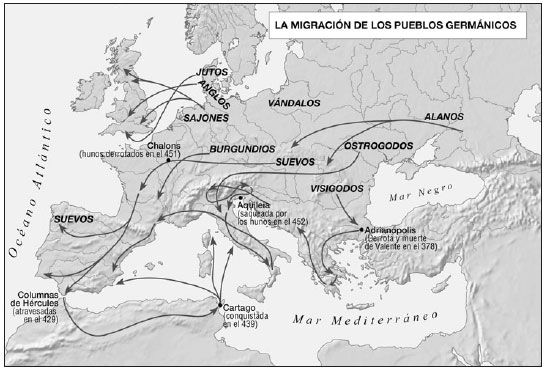

Pero no vayamos tan lejos por ahora; para entonces, se habían producido enormes cambios en el imperio romano que aún no hemos explicado. El dinamismo deliberado de la monarquía sasánida fue solo una de las presiones que los fomentaron. Otra procedía de los bárbaros que vivían a lo largo de las fronteras del Danubio y del Rin. Los orígenes de los movimientos de población que los impulsaron en el siglo III y en épocas posteriores han de buscarse en una larga evolución y son menos importantes que el resultado. Estos pueblos presionaban cada vez más, actuaban en grandes grupos y, al final, se les permitió establecerse en territorio romano, donde primero se enrolaron como soldados para proteger el imperio de otros bárbaros y después, gradualmente, comenzaron a intervenir en la dirección de los asuntos del imperio.

En el 200, la integración de los bárbaros en el imperio pertenecía aún al futuro; lo único que era evidente entonces era que estaban surgiendo nuevas presiones. Los pueblos bárbaros más importantes eran los francos y los alamanes, en el Rin, y los godos en el bajo Danubio. A partir del 230 aproximadamente, el imperio trató de rechazarlos, pero el coste de la lucha en dos frentes era alto; sus enfrentamientos con los persas obligaron pronto a un emperador a hacer concesiones a los alamanes. Cuando sus sucesores inmediatos añadieron sus propias disputas a las cargas persas, los godos aprovecharon una situación prometedora e invadieron Mesia, provincia situada justo al sur del Danubio, matando de paso a un emperador, en el 251. Cinco años después, los francos cruzaron el Rin. Los alamanes les siguieron y llegaron hasta Milán. Los ejércitos godos invadieron Grecia y atacaron Asia y el Egeo desde el mar. En unos años, los diques europeos parecían ceder en todas partes a la vez.

No es fácil establecer la magnitud de estas incursiones. Quizá los bárbaros nunca pudieron reunir un ejército de más de 20.000 o 30.000 personas. Pero esto era demasiado en un solo lugar para el ejército imperial, cuya columna vertebral estaba formada por reclutas de las provincias ilirias; lo más apropiado sería decir que una sucesión de emperadores de procedencia iliria cambiaron el rumbo de los acontecimientos. Gran parte de lo que hicieron fue limitarse a combatir como buenos soldados e improvisar con inteligencia. Reconocían las prioridades: los principales peligros estaban en Europa y había que resolverlos en primer lugar. La alianza con Palmira contribuyó a ganar tiempo frente a Persia. Se redujeron las pérdidas; la Dacia del otro lado del Danubio fue abandonada en el 270. Se reorganizó el ejército para proporcionar reservas móviles efectivas en cada una de las zonas de mayor peligro. Todo esto fue obra de Aureliano, a quien el Senado llamaba significativamente «restaurador del imperio romano». Pero el coste fue alto. Si se quería que la obra de los emperadores ilirios sobreviviera, era preciso efectuar una reconstrucción más importante, y este fue el objetivo de Diocleciano. Soldado de bravura demostrada, trató de restaurar la tradición de Augusto, pero revolucionó el imperio.

Diocleciano tenía un don especial como administrador más que como soldado. Sin ser especialmente imaginativo, tenía una excelente comprensión de la organización y de los principios, amor por el orden y una gran capacidad para escoger y confiar en hombres en los que podía delegar. También era enérgico. La capital de Diocleciano estaba donde estuviera el séquito imperial, que se desplazaba por todo el imperio pasando un año aquí, un par de meses allá y, a veces, solo uno o dos días en el mismo sitio. El núcleo de las reformas aplicadas por esta corte fue la división del imperio, con el fin de librarlo tanto de los peligros de las luchas internas entre pretendientes de provincias remotas, como de la excesiva extensión de sus recursos administrativos y militares. En el 285, Diocleciano nombró a otro emperador, Maximiano, responsable del imperio al oeste de una línea que iba desde el Danubio hasta Dalmacia. A cada augustus le fue asignado un caesar como coadjutor que serían tanto sus ayudantes como sus sucesores, lo que permitiría un ordenado traspaso del poder. En realidad, la maquinaria de la sucesión solo funcionó una vez según las intenciones de Diocleciano, cuando este y Maximiano abdicaron, pero no hubo marcha atrás en la separación práctica de la administración en dos estructuras imperiales. A partir de entonces, todos los emperadores tuvieron que aceptar la división aun cuando teóricamente siguiera habiendo un solo imperio.

También surgió entonces explícitamente un nuevo concepto del cargo imperial. Ya no se empleaba el título de princeps; los emperadores eran obra del ejército, no del Senado, y se les trataba utilizando términos que recordaban a la monarquía semidivina de las cortes orientales. En la práctica, actuaban a través de una burocracia piramidal. Las «diócesis», responsables directamente ante los emperadores a través de sus «vicarios», agrupaban provincias mucho más pequeñas y en número cercano al doble de las antiguas. El monopolio del Senado sobre el poder gubernamental hacía tiempo que había desaparecido; el título de senador significaba ahora de hecho solo una distinción social (la pertenencia a la rica clase terrateniente) o la ocupación de un importante puesto en la burocracia. La clase ecuestre desapareció.

La institución militar de la tetrarquía era mucho mayor (y, por tanto, más cara) que la que creó originalmente Augusto. Se abandonó la movilidad teórica de las legiones, profundamente asentadas por entonces en guarniciones ocupadas desde hacía mucho tiempo. El ejército de las fronteras se dividía en unidades, algunas de las cuales permanecían en el mismo lugar, mientras otras proporcionaban nuevas fuerzas móviles más reducidas que las antiguas legiones. Se reintrodujo el reclutamiento. El ejército contaba con cerca de medio millón de hombres. Su dirección estaba completamente separada del gobierno civil de las provincias, con el que estuvo fusionada en otros tiempos.

No parece que los resultados de este sistema fueran exactamente los que preveía Diocleciano. Incluían un grado considerable de recuperación y estabilización militar, pero su coste fue enorme. Una población que probablemente había disminuido tenía que pagar a un ejército cuyo tamaño se había duplicado en un siglo. Los elevados impuestos no solo pusieron en peligro la lealtad de los súbditos del imperio y fomentaron la corrupción; también exigieron un férreo control de los mecanismos sociales para que no se erosionara la base impositiva. Hubo una gran presión administrativa contra la movilidad social; los campesinos, por ejemplo, fueron obligados a quedarse en el lugar en cuyo censo estaban inscritos. Otro ejemplo conocido (aunque, por lo que se ve, totalmente infructuoso) fue el intento de congelar los salarios y los precios en todo el imperio. Estos esfuerzos, al igual que los encaminados a recaudar más impuestos, significaban más funcionarios civiles, y, junto con el aumento del número de administradores, aumentaban también, como es lógico, los gastos del gobierno.

Al final, el mayor logro de Diocleciano fue probablemente la apertura del camino hacia un nuevo concepto del poder imperial. La aureola religiosa que este adquirió fue la respuesta a un problema real. De algún modo, bajo la presión continua de la usurpación y el fracaso, el imperio había dejado de ser aceptado de forma incondicional. Esto no solo se debía a la aversión que suscitaban los elevados impuestos o al temor que suscitaba el número cada vez mayor de policías secretos. Su base ideológica estaba erosionada y no podía concitar las lealtades. Había una crisis de civilización, además de una crisis de gobierno. La matriz espiritual del mundo clásico se estaba rompiendo; ni el Estado ni la civilización eran ya algo que se diera por supuesto, y necesitaban un nuevo carácter para que lo pudieran ser.

Una de las primeras respuestas a esta necesidad fue el énfasis puesto en la condición única del emperador y en su función sagrada. De modo consciente, Diocleciano actuaba como un salvador, una figura que, a semejanza de Júpiter, contenía el caos. Hay algo en ello afín a los pensadores del final del mundo clásico que veían la vida como una lucha perpetua entre el bien y el mal. Pero esta no era una visión griega ni romana, sino oriental. La aceptación de una nueva perspectiva de la relación del emperador con los dioses y, por tanto, de un nuevo concepto del culto oficial, era de mal agüero para la tradicional tolerancia práctica del mundo griego. Las decisiones sobre el culto podían decidir ahora la suerte del imperio.

Los cambios en las actitudes de los sucesivos emperadores romanos condicionarían en adelante la historia de las iglesias cristianas tanto para bien como para mal. Al final, el cristianismo sería el heredero de Roma. Muchas sectas religiosas han abandonado su posición de minorías perseguidas para convertirse en instituciones por derecho propio. Lo que diferencia a la Iglesia cristiana es que esto ocurrió dentro de la estructura global única del final del imperio romano, de forma que se unió y reforzó el cordón umbilical de la civilización clásica, hecho de enormes consecuencias no solo para sí misma, sino para Europa y, en última instancia, para el mundo.

A principios del siglo III, los misioneros ya habían llevado la fe a los pueblos no judíos de Asia Menor y el norte de África. Especialmente en el norte de África, el cristianismo tuvo sus primeros éxitos multitudinarios en las ciudades, y durante mucho tiempo continuó constituyendo un fenómeno predominantemente urbano. Pero seguía siendo minoritario. En todo el imperio, los antiguos dioses y las deidades locales seguían contando con la devoción de los campesinos. En el año 300, puede que los cristianos fueran solo alrededor de un 10 por ciento de la población del imperio. Pero ya había habido grandes señales del favor, e incluso de concesiones, por parte del poder. Un emperador había sido formalmente cristiano y otro había incluido a Jesucristo entre los dioses que se adoraban en su casa. Estos contactos con la corte ilustran la interrelación entre la cultura judía y la clásica, que constituye una parte importante de la historia del proceso por el que el cristianismo arraigó en el imperio. Quizá se inició gracias a Pablo de Tarso, el judío que podía hablar a los atenienses en términos que estos entendían. Más tarde, a principios del siglo II, san Justino, un griego de Palestina, había tratado de mostrar que el cristianismo debía mucho a la filosofía griega. Esto tenía un interés político; la identificación cultural con la tradición clásica contribuía a refutar la acusación de deslealtad hacia el imperio. Si un cristiano podía asociarse a la herencia ideológica del mundo helenístico, también podía ser un buen ciudadano, y el cristianismo racional de Justino (aunque fuera martirizado por ello hacia el 165) concebía una revelación de la razón divina en la que habían participado todos los grandes filósofos y profetas, entre ellos Platón, pero que solo era completa en Cristo. Otros seguirían líneas similares, sobre todo el erudito Clemente de Alejandría, que trató de integrar el saber pagano con el cristianismo, y Orígenes (aunque aún se debaten sus enseñanzas exactas debido a la desaparición de muchos de sus escritos). Un cristiano del norte de África, Tertuliano, había preguntado con desdén qué tenía que ver la Academia con la Iglesia; los Padres de la Iglesia le respondieron empleando deliberadamente el arsenal conceptual de la filosofía griega para reafirmar la fe que anclaba el cristianismo al racionalismo como Pablo no había hecho.

Cuando a esto se le suma su promesa de salvación después de la muerte y el hecho de que la vida cristiana podía vivirse de una forma útil y optimista, estos acontecimientos podrían hacernos suponer que los cristianos tenían, hacia el siglo III, confianza en el futuro. En realidad, los presagios favorables eran mucho menos llamativos que las persecuciones —tan destacadas en la historia de la Iglesia primitiva—, de las que hubo dos grandes estallidos. La de mediados de siglo fue expresión de la crisis espiritual institucional. El imperio no solo sufría tensiones económicas y derrotas militares, sino también los efectos de una dialéctica inherente al propio éxito de Roma: el cosmopolitismo que había sido tan consustancial al imperio era, inevitablemente, un disolvente de la romanitas, que era cada vez menos una realidad y más una consigna. Parece que el emperador Decio estaba convencido de que podía funcionar aún la antigua receta de la vuelta a la virtud y a los valores tradicionales romanos; esto suponía el renacimiento del culto a los dioses, cuya benevolencia se desplegaría entonces una vez más en favor del imperio. Los cristianos, al igual que otros, debían hacer sacrificios a la tradición romana, decía Decio, y muchos lo hicieron, a juzgar por los certificados emitidos para salvarles de la persecución; otros no lo hicieron, y murieron. Pocos años después, Valeriano reanudó la persecución por los mismos motivos, aunque sus procónsules se centraron en los líderes y en las propiedades de la Iglesia —sus edificios y libros— más que en la masa de creyentes. A partir de entonces, la persecución disminuyó, y la Iglesia reanudó su existencia en la sombra, justo por debajo del umbral de la tolerancia oficial.

La persecución, sin embargo, había demostrado que harían falta grandes esfuerzos y una determinación prolongada para erradicar a la nueva secta; puede que eso estuviera ya más allá de las capacidades del gobierno de Roma. La exclusividad y el aislamiento del cristianismo primitivo habían desaparecido. Los cristianos destacaban cada vez más en los asuntos locales de las provincias de Asia y África. Los obispos eran a menudo personalidades públicas con quienes las autoridades trataban asuntos; el desarrollo de tradiciones distintas dentro de la fe (las más importantes fueron las de las iglesias de Roma, Alejandría y Cartago) era una señal de hasta qué punto estaba arraigada en la sociedad local y podía expresar las necesidades del lugar.

Fuera del imperio también se habían producido señales de que el futuro podía deparar mejores tiempos para el cristianismo. Los gobernantes locales de los estados que vivían bajo la sombra de Persia no podían permitirse el lujo de descuidar cualquier fuente de apoyo local. El respeto por las opiniones religiosas más generalizadas era al menos prudente. En Siria, Cilicia y Capadocia, los cristianos habían tenido un gran éxito en su labor misionera, y en algunas ciudades formaban una élite social. La simple superstición contribuyó también a convencer a los reyes; el dios cristiano podía ser poderoso, y no podía perjudicarles el asegurarse contra su mala voluntad. Así pues, las perspectivas políticas y cívicas del cristianismo mejoraron.

Los cristianos observaron con cierta satisfacción que sus perseguidores no prosperaban; los godos asesinaron a Decio, y se dice que los persas desollaron vivo (y disecaron) a Valeriano. Pero Diocleciano no pareció extraer ninguna conclusión de esto, y en el 303 lanzó la última gran persecución romana. Al principio no fue dura. Los objetivos principales eran los funcionarios cristianos, el clero y los libros y edificios de la Iglesia. Se quemaron los libros, pero durante un tiempo no se impuso la pena de muerte por no ofrecer sacrificios. (Sin embargo, muchos cristianos los ofrecieron, el obispo de Roma entre ellos.) Constancio, el césar de Occidente, puso fin a la persecución a partir del 305, cuando Diocleciano abdicó, aunque su homólogo oriental (el sucesor de Diocleciano, Galerio) tenía ideas muy fijas al respecto, y ordenó un sacrificio general bajo pena de muerte. Esto hizo que la persecución se agudizara sobre todo en Egipto y en Asia, donde se mantuvo durante unos años. Pero, antes de esto, se produjeron los complejos movimientos políticos que llevaron al surgimiento del emperador Constantino el Grande.

El padre de Constantino era Constancio, que murió en Gran Bretaña en el 306, un año después de su toma de posesión como augusto. Constantino estaba allí, y aunque no era el césar de su padre, fue aclamado como emperador por el ejército en York. Siguió un período turbulento de casi dos décadas de duración. Sus intrincadas luchas demostraron el fracaso de las disposiciones de Diocleciano para la transmisión pacífica del imperio y no finalizaron hasta el 324, cuando Constantino lo reunificó bajo un solo gobernante.

Para entonces, ya se había ocupado con energía y eficacia de los problemas, aunque con más éxito como soldado que como administrador. A menudo con reclutas bárbaros, organizó un poderoso ejército, al margen de la guardia fronteriza, que fue estacionado en ciudades del interior del imperio, decisión estratégica que dio prueba de su utilidad en la capacidad de lucha que mostró el imperio en el este durante los dos siglos siguientes. Constantino también disolvió la guardia pretoriana y creó una nueva guardia de corps germánica. Volvió a instaurar una moneda de oro estable y preparó el camino para la abolición del pago de impuestos en especie y el restablecimiento de una economía monetaria. Sus reformas fiscales tuvieron resultados más desiguales, pero trató de reajustar la carga de los impuestos para que los ricos pagaran más. Nada de todo esto, sin embargo, sorprendió tanto a sus contemporáneos como su actitud ante el cristianismo.

Constantino dio cabida oficial a la Iglesia. Desempeñó, por tanto, un papel más importante para el futuro de esta que ningún otro seglar cristiano, por lo que recibiría el nombre de «decimotercer apóstol». Pero su relación personal con el cristianismo fue difícil. Se educó intelectualmente con la predisposición monoteísta de muchos de los hombres del ocaso de la era clásica, y al final fue sin duda un creyente convencido (entonces era habitual que los cristianos aplazaran el bautismo hasta encontrarse en el lecho de muerte). Pero abrazó la fe por miedo y esperanza, ya que el dios que adoraba era un dios de poder. Constantino adoraba al dios-sol, cuyo símbolo llevaba y cuyo culto ya estaba asociado oficialmente al del emperador. En el 312, en vísperas de una batalla, y a consecuencia de lo que creyó una visión, ordenó a sus soldados que pusieran en los escudos un monograma cristiano, en señal de respeto a su dios. Ganó la batalla y a partir de entonces, aunque siguió reconociendo públicamente el culto al sol, comenzó a ofrecer importantes favores a los cristianos y a su dios.

Una de las manifestaciones del nuevo entusiasmo del emperador por el cristianismo fue un edicto que fue promulgado al año siguiente por otro de los competidores por el imperio, tras llegar a un acuerdo con Constantino en Milán, y que devolvía a los cristianos sus propiedades y les concedía la tolerancia de que disfrutaban otras religiones. La justificación revela quizá los pensamientos del propio Constantino, así como su deseo de llegar a una fórmula intermedia satisfactoria con su homólogo, ya que explicaba sus disposiciones con la esperanza de «aplacar a toda divinidad que more en la sede celestial para que nos sea propicia a nosotros y a todos los que estén bajo nuestra autoridad». Constantino regaló a continuación importantes propiedades a las iglesias, favoreciendo, en concreto, a la de Roma. Además de dar importantes concesiones fiscales al clero, otorgó a la Iglesia el derecho a recibir legados sin límite. Aun así, durante años sus monedas siguieron honrando a los dioses paganos, especialmente al «Invicto Sol».

Constantino llegó gradualmente a considerarse investido de una función semisacerdotal, lo que tuvo una enorme importancia en la evolución del poder imperial. Se creía responsable ante Dios del bienestar de la Iglesia, a la que proclamaba su adhesión de forma cada vez más pública e inequívoca. A partir del 320, el sol desapareció de sus monedas, y los soldados tenían que asistir a las procesiones de la Iglesia. Pero siempre fue cauto ante las susceptibilidades de sus súbditos paganos. Aunque más tarde despojó a los templos de su oro mientras construía espléndidas iglesias cristianas y fomentaba las conversiones con ascensos, no dejó de tolerar los antiguos cultos.

La obra de Constantino (como la de Diocleciano) desarrolló en parte factores latentes e implícitos en el pasado, como una extensión de precedentes anteriores. Esto fue cierto, por ejemplo, en sus intervenciones en los asuntos internos de la Iglesia. Ya en el 272, los cristianos de Antioquía habían apelado al emperador para que cesara a un obispo, y el propio Constantino trató, en el 316, de resolver una disputa en el norte de África nombrando a un obispo de Cartago en contra de la voluntad de una secta local conocida como los «donatistas». Constantino creía que el emperador debía a Dios algo más que la concesión de libertad a la Iglesia o incluso una donación. La idea que tenía de su función evolucionó hacia la que el emperador garantizaba, y, si era necesario, imponía la unidad que Dios exigía como precio para seguir concediendo sus favores. Cuando se volvió contra los donatistas, fue esta idea de su deber lo que les otorgó la infausta distinción de ser los primeros cismáticos perseguidos por un gobierno cristiano. Constantino fue el fundador del cesaropapismo, la creencia de que el gobernante laico posee una autoridad divina para dirimir las creencias religiosas, y, por tanto, de la idea de una religión oficial en Europa en los siguientes mil años.

El acto más importante de Constantino para la organización de la religión llegó inmediatamente después de declararse formalmente cristiano, en el 324 (declaración precedida de otra victoria sobre un rival imperial que, casualmente, había perseguido a los cristianos). Dicho acto fue la convocatoria del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, que se reunió por primera vez en el 325, y al que asistieron casi trescientos obispos bajo la presidencia de Constantino. El concilio tenía ante sí la tarea de establecer la respuesta de la Iglesia ante una nueva herejía, el arrianismo, cuyo fundador, Arrio, enseñaba que el Hijo no compartía el carácter divino del Padre. Aunque técnicas e ideológicas, las delicadas cuestiones que esto suscitó provocaron una enorme controversia, y los oponentes de Arrio afirmaron que se trataba de un escándalo grave. Constantino trató de resolver la división y el concilio estableció un credo contrario a los arrianos, aunque en una segunda reunión readmitió a Arrio en la comunión después de las oportunas aclaraciones. El hecho de que esto no dejara satisfechos a todos los obispos (y de que en Nicea hubiera pocos obispos de Occidente) fue menos importante que el de que Constantino había presidido este momento crucial, proclamando así que el emperador gozaba de una autoridad y responsabilidad especiales. La Iglesia se vistió con la púrpura imperial.

El concilio tuvo también otras grandes repercusiones. Tras las sutilezas de los teólogos subyacía una gran cuestión tanto de práctica como de principio: en la nueva unidad ideológica que daba al imperio la institución oficial del cristianismo, ¿qué lugar ocuparían unas tradiciones cristianas divergentes que eran realidades sociales y políticas, además de litúrgicas y teológicas? Las iglesias de Siria y Egipto, por ejemplo, estaban fuertemente impregnadas de un legado de pensamientos y costumbres procedentes de la cultura helenística y de la religión popular de estas regiones. La importancia de estas consideraciones contribuye a explicar por qué el resultado práctico de la política eclesiástica de Constantino fue menor de lo que esperaba. El concilio no dio lugar a una fórmula apaciguadora que facilitara una reconciliación general en un espíritu de compromiso. La propia actitud de Constantino hacia los arrianos se relajó enseguida (al final, sería un obispo arriano quien le bautizara en el lecho de muerte), pero los oponentes de Arrio, encabezados por el formidable Atanasio, obispo de Alejandría, fueron implacables. La disputa seguía sin resolverse a la muerte de Arrio, a la que siguió no mucho después la del propio Constantino. Pero el arrianismo no prosperaría en Oriente. Por el contrario, los misioneros arrianos obtuvieron sus últimos éxitos entre las tribus germánicas del sudeste de Rusia, en cuyo seno el arrianismo sobreviviría hasta el siglo VII en Occidente. Pero no nos anticipemos a los hechos.

No merece la pena preguntarse hasta qué punto era al final inevitable la ascensión de la Iglesia. Sin duda —pese a la tradición cristiana del norte de África, que no daba importancia al Estado—, era difícil que algo tan decisivo e importante como el cristianismo permaneciera mucho tiempo sin obtener el reconocimiento del poder civil. Pero alguien tenía que empezar. Constantino fue el hombre que dio los pasos cruciales que vincularon la Iglesia al imperio durante todo el tiempo que duró este último. Sus resoluciones fueron históricamente decisivas. La Iglesia fue la que más ganó, ya que adquirió el carisma de Roma. El imperio pareció cambiar menos. Pero los hijos de Constantino fueron educados en el cristianismo, e incluso cuando la fragilidad de gran parte de la nueva institución resultó evidente poco después de su muerte en el 337, Constantino certificó una ruptura decisiva con la tradición de la Roma clásica. En última instancia, sin darse cuenta, Constantino fundó la Europa cristiana y, por tanto, el mundo moderno.

Una de sus decisiones de consecuencias ligeramente menos duraderas fue la fundación «por orden de Dios», según dijo, de una ciudad que rivalizaría con Roma, en el emplazamiento de la antigua colonia griega de Bizancio, a las puertas del mar Negro, inaugurada en el 330 con el nombre de Constantinopla. Aunque su corte siguió estando en Nicomedia y ningún emperador residiría allí permanentemente hasta cincuenta años después, Constantino estaba también en esto dando forma al futuro. Durante mil años, Constantinopla sería una capital cristiana, no contaminada por los ritos paganos. Después, durante otros quinientos años, sería una capital pagana y la ambición constante de los aspirantes a sucesores de sus tradiciones.

El imperio, tal y como lo dejó Constantino, era aún, a ojos de los romanos, equivalente a la civilización. Sus fronteras seguían en su mayor parte los accidentes naturales que delimitaban, más o menos, las demarcaciones de distintas regiones geográficas o históricas. La muralla de Adriano en Gran Bretaña era su límite septentrional, y en la Europa continental estas fronteras seguían el Rin y el Danubio. Las costas del mar Negro al norte de la desembocadura del Danubio habían quedado en manos de los bárbaros en el año 305, pero Asia Menor siguió perteneciendo al imperio, que se extendía hacia el este hasta la cambiante frontera con Persia. Más al sur, las costas del Mediterráneo oriental y de Palestina quedaban dentro de una frontera que llegaba al mar Rojo. El valle del bajo Nilo seguía en posesión del imperio, así como la costa del norte de África; las fronteras africanas eran el Atlas y el desierto.

Esta unidad era en gran medida, y pese a la gran labor de Constantino, una ilusión. Como habían demostrado los primeros experimentos con dos emperadores, el mundo de la civilización romana había crecido demasiado para una estructura política unificada, por deseable que fuera la conservación del mito de la unidad. La creciente diferenciación cultural entre un Oriente grecohablante y un Occidente latinohablante, la nueva importancia de Asia Menor, Siria y Egipto (donde había grandes comunidades cristianas) tras el establecimiento del cristianismo, y el estímulo continuo del contacto directo con Asia en el este, abundaban en lo mismo. Después del 364, las dos partes del antiguo imperio estuvieron gobernadas por el mismo hombre, una sola vez y por breve tiempo. Sus instituciones divergían cada vez más. En el este, el emperador era una figura teológica además de jurídica; la identidad de imperio y cristiandad, y la categoría del emperador como expresión de la intención divina, eran inequívocas. Occidente, por otra parte, había visto ya anunciada hacia el 400 la diferenciación de los papeles entre Iglesia y Estado que engendraría uno de los aspectos más creativos de la política europea. También había un contraste económico: Oriente estaba más poblado y aún podía recaudar cuantiosos ingresos, mientras que Occidente era, ya hacia el 300, incapaz de alimentarse sin África y las islas del Mediterráneo. Ahora nos parece evidente que iban a surgir dos civilizaciones distintas, pero pasaría mucho tiempo antes de que ninguno de los protagonistas pudiera verlo.

Pero lo cierto es que sucedió algo mucho más terrible antes del surgimiento de dos civilizaciones: la desaparición sin más del imperio occidental. Hacia el 500, cuando las fronteras del imperio oriental seguían siendo en gran parte las mismas que en la época de Constantino y sus sucesores defendían sus posesiones frente a los persas, un rey bárbaro había destronado al último emperador occidental y enviado su «insignia» a Constantinopla, exigiendo gobernar como representante del emperador oriental en Occidente.

Se trata de algo sorprendente: ¿qué se había hundido en realidad?; ¿qué se había debilitado o caído? Los escritores del siglo V lo lamentaban tanto que es fácil obtener la impresión, apoyada en episodios tan dramáticos como los saqueos de la propia Roma, de que se había desplomado toda la sociedad. No fue así. Se hundió el aparato del Estado cuando parte de sus funciones dejaron de ejercerse, mientras otra parte pasaba a otras manos. Era suficiente para explicar la alarma. Instituciones con mil años de historia cedían en medio siglo. Apenas sorprende, pues, que la gente se pregunte desde entonces por qué.

Una explicación es de carácter acumulativo: el aparato del Estado en Occidente se agarrotó gradualmente tras el período de recuperación del siglo IV, volviéndose demasiado grande para la base demográfica, fiscal y económica que lo sostenía. El principal propósito de recaudar fondos era pagar la maquinaria militar, pero se volvió cada vez más difícil reunir lo suficiente. No hubo más conquistas después de Dacia que aportaran nuevos tributos. Pronto, las medidas adoptadas para ingresar más impuestos llevaron tanto a los ricos como a los pobres a idear formas de eludirlos. El efecto fue que las haciendas agrícolas trataron de forma creciente de satisfacer sus propias necesidades y de convertirse en autosuficientes, en lugar de producir para el mercado. Paralelamente, se producía el derrumbe del gobierno urbano provocado por la caída del comercio y la retirada de los ricos al campo.

El resultado militar fue un ejército integrado por efectivos de inferior calidad porque no se podía pagar uno mejor. Incluso la reforma consistente en dividirlo en fuerzas móviles y de guarnición tenía sus defectos, ya que las primeras perdieron su espíritu de combate al estar acuarteladas en la residencia imperial y acostumbrarse a las atenciones y privilegios que acompañaban a los puestos en las ciudades, mientras los miembros de las segundas se establecían y se convertían en colonos, poco dispuestos a asumir riesgos que pudieran poner en peligro sus haciendas. A esto siguió, lógicamente, otro paso más en la interminable espiral de la decadencia. Un ejército más débil hizo que el imperio dependiera aún más de los mismos bárbaros a los que se suponía que debía mantener a raya. El hecho de que se les reclutara como mercenarios hizo necesarias políticas apaciguadoras y conciliadoras para conservar su amistad. Esto obligó a los romanos a hacer más concesiones a los bárbaros precisamente cuando la presión de los movimientos de la población germánica estaba alcanzando un nuevo punto culminante. Probablemente, la migración y la atractiva perspectiva de un trabajo a sueldo del imperio pesaron mucho más en la contribución de los bárbaros al hundimiento del imperio que el simple deseo de riquezas. Puede que la perspectiva del botín animara a parte de los invasores, pero difícilmente pudo derribar un imperio.

A principios del siglo IV, los pueblos germánicos se extendían a lo largo de la frontera desde el Rin hasta el mar Negro, pero era en el sur donde en ese momento la concentración era mayor. Allí, al otro lado del Danubio, esperaban los godos, los ostrogodos y los visigodos. Algunos de ellos eran ya cristianos, aunque pertenecían al arrianismo. Junto con los vándalos, los burgundios y los lombardos, constituían un grupo germánico oriental. Al norte estaban los germanos occidentales (francos, alamanes, sajones, frisones y turingios), que entrarían en acción en la segunda fase de la invasión de los bárbaros de los siglos IV y V.

La crisis comenzó en el último cuarto del siglo IV. A partir del 370, los hunos, un terrible pueblo nómada de Asia central, aumentaron la presión que ejercían de forma creciente sobre otros bárbaros situados más al oeste. Los hunos invadieron el territorio ostrogodo, derrotaron a los alanos y después atacaron a los visigodos, cerca del Dniester. Incapaces de contenerlos, los visigodos huyeron buscando refugio en el imperio. En el 376, se les permitió cruzar el Danubio y establecerse dentro de las fronteras. Esto significó un nuevo punto de inflexión. Las anteriores incursiones bárbaras habían sido rechazadas o absorbidas. Hasta entonces, el estilo romano había atraído a los gobernantes bárbaros, y sus seguidores se habían unido al ejército de Roma. Los visigodos, sin embargo, llegaron como un pueblo, de quizá 40.000 personas, que mantenía sus propias leyes y su religión, y que permaneció como una unidad compacta. El emperador Valente trató de desarmarlos; no lo consiguió y estalló una guerra. En la batalla de Adrianópolis, en el 378, el emperador murió y un ejército romano cayó derrotado ante la caballería visigoda. Los visigodos saquearon Tracia.

Estos hechos supusieron un hito en más de un aspecto. Tribus enteras comenzaron a enrolarse como federados —foederati, palabra que se empleó por primera vez en el 406— y entraron en territorio romano para luchar contra otros bárbaros bajo las órdenes de sus propios jefes. No se logró mantener un acuerdo temporal alcanzado con los visigodos. El imperio oriental era incapaz de proteger sus territorios europeos situados fuera de Constantinopla, aunque, cuando los ejércitos visigodos fueron hacia el norte, hacia Italia, casi en el siglo V, un general vándalo logró contenerlos por un tiempo. Para entonces, la defensa de Italia, el antiguo corazón del imperio, dependía totalmente de tropas auxiliares bárbaras, y pronto ni siquiera esto fue suficiente; Constantinopla pudo conservarse, pero en el 410 los godos saquearon Roma. Tras un frustrado movimiento hacia el sur, encaminado a saquear África igual que habían hecho con Italia, los visigodos se dirigieron de nuevo hacia el norte, cruzaron los Alpes hacia la Galia y, finalmente, se establecieron como un Estado godo dentro del imperio (el nuevo reino de Toulouse, en el 419), donde una aristocracia goda compartía su dominio con los antiguos terratenientes galo-romanos.

Es preciso tener en cuenta otro importante movimiento de población para explicar la recomposición, en el siglo V, del mapa racial y cultural europeo. A cambio de su establecimiento en Aquitania, el emperador occidental había obtenido de los visigodos la promesa de que le ayudarían a expulsar de Hispania a otros bárbaros, los más importantes de los cuales eran los vándalos. En el 406, la frontera del Rin, desprovista de soldados, que habían sido enviados a defender Italia frente a los visigodos, había cedido también, y los vándalos y los alanos habían entrado en la Galia. Desde allí se dirigieron hacia el sur, saqueando cuanto encontraron a su paso, y cruzaron los Pirineos para establecer un Estado vándalo en Hispania. Veinte años después, un gobernador romano disidente que quería su ayuda les tentó para que fueran a África. Los ataques visigodos les animaron a salir de España. Hacia el 439, los vándalos habían tomado Cartago, y el reino vándalo de África adquirió así una base naval. Los vándalos permanecieron en Cartago casi un siglo, y en el 455 cruzaron el mar para saquear también ellos Roma y legar su nombre a la historia como sinónimo de destrucción inconsciente. Sin embargo, pese a lo terrible que fue, tuvo menos importancia que la captura de África, golpe mortal para el antiguo imperio occidental, que había perdido gran parte de su base económica. Aunque los emperadores orientales harían aún grandes esfuerzos en Occidente, el dominio romano agonizaba allí. La dependencia de unos bárbaros para combatir a otros fue un obstáculo funesto, y el impacto acumulativo de las nuevas presiones hizo imposible la recuperación. La protección de Italia había significado ceder la Galia e Hispania a los vándalos; la invasión de África por parte de estos había supuesto para Roma la pérdida de las provincias suministradoras de grano.

El hundimiento del imperio de Occidente culminó en Europa en el tercer cuarto del siglo, tras el mayor ataque de los hunos. Estos nómadas habían seguido a las tribus germánicas hasta los Balcanes y Europa central después de desviarse previamente para saquear Anatolia y Siria. En el 440, los hunos estaban encabezados por Atila, con quien llegaron a su punto culminante de poder. Los cristianos le consideraban «el azote de Dios», una especie de castigo divino por la soberbia de los hombres. Según la leyenda, por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba. Desde Hungría, donde desemboca el gran corredor de la estepa asiática, se dirigió hacia el oeste por última vez con un enorme ejército de aliados y devastó la Galia, pero fue derrotado cerca de Troyes en el 451 por un ejército «romano» de visigodos dirigidos por un comandante de origen bárbaro. Este fue el final de la amenaza huna; Atila murió dos años después, aparentemente cuando proyectaba casarse con la hermana del emperador occidental y convertirse quizá en emperador. Al año siguiente, una gran rebelión de los súbditos de los hunos en Hungría acabó con su poder y, a partir de entonces, prácticamente desaparecieron. En Asia, su cuna, se estaban formando nuevas confederaciones de nómadas que desempeñarían un papel similar en el futuro, pero su historia puede esperar.

Los hunos habían dado poco menos que el golpe de gracia a Occidente; un emperador incluso envió al Papa a interceder ante Atila. El último emperador occidental fue derrocado por un jefe militar germánico, Odoacro, en el 476, y la soberanía pasó formalmente a manos de los emperadores orientales. Aunque Italia, al igual que el resto de las antiguas provincias occidentales, fue a partir de entonces un reino bárbaro, independiente en todo salvo en el nombre, los italianos siguieron considerando al emperador su soberano, pese a que residía en Constantinopla.

La estructura que había cedido finalmente bajo estos golpes guarda en sus últimas décadas cierta semejanza con el río Guadiana. Desaparecía constantemente, por lo que no es demasiado significativo escoger una fecha u otra como su final, y es improbable que el 476 les pareciera especialmente relevante a sus contemporáneos. Los reinos bárbaros eran solo una evolución lógica de la dependencia que tenía el ejército respecto de las tropas bárbaras y del establecimiento de los bárbaros como foederati dentro de las fronteras del imperio. En general, los propios bárbaros no deseaban nada más que dedicarse a saquear. Sin duda no planeaban sustituir la autoridad imperial por la suya. Parece que fue un godo quien dijo: «Espero pasar a la posteridad como el restaurador de Roma, ya que no me es posible ser su sustituto». Había otros peligros mayores y más fundamentales que la fanfarronada bárbara.

Social y económicamente, el siglo III se repitió en el V. Las ciudades se desintegraban y la población disminuía. La burocracia se hundió aún más en el desorden, al tratar los funcionarios de protegerse frente a la inflación cobrando por sus servicios. Aunque los ingresos se redujeron a medida que se perdían las provincias, la venta de cargos sostuvo hasta cierto punto los abultados gastos de la corte. Pero ya no había independencia de acción. De ser unos monarcas cuyo poder residía en sus ejércitos, los últimos emperadores de Occidente se convirtieron, tras pasar por una etapa en la que eran iguales en la negociación a los jefes militares bárbaros a quienes tenían que apaciguar, en sus marionetas, prisioneros en la última capital imperial, Rávena. En este sentido, sus contemporáneos habían tenido razón al ver el saqueo de Roma del 410 como el final de una era, ya que entonces se reveló que el imperio no podría seguir conservando el mismo corazón de la romanitas. Para entonces, habían aparecido muchas otras señales de lo que estaba ocurriendo. El último emperador de la familia de Constantino había tratado de restaurar, durante un breve reinado (361-363), los cultos paganos, lo que le granjeó fama (o, para los cristianos, infamia) histórica y, lo que es revelador, el título de «el Apóstata», pero no lo había conseguido. Creyó que el restablecimiento de los antiguos sacrificios aseguraría el retorno a la prosperidad, pero no tuvo tiempo para probarlo. Lo que ahora resulta quizá más sorprendente es el supuesto indiscutido de que la religión y la vida pública estaban inextricablemente entrelazadas, y el hecho de que contara con un apoyo generalizado; era un supuesto cuyos orígenes eran romanos, no cristianos. Juliano no amenazó la obra de Constantino, y Teodosio, el último gobernante de un imperio unido, prohibió finalmente la adoración pública de los antiguos dioses en el 380.

Es difícil saber qué significó en la práctica la proscripción de los antiguos dioses. En Egipto, parece que fue el último hito en el proceso de superación de la antigua civilización que llevaba en marcha cerca de ocho siglos. La victoria de las ideas griegas, que habían conseguido por primera vez los filósofos de Alejandría, la confirmó ahora el clero cristiano. Se hostigó como paganos a los sacerdotes de los antiguos cultos. El paganismo romano halló aún defensores explícitos en el siglo V, y solo a su término se expulsó a los maestros paganos de las universidades de Atenas y Constantinopla. Sin embargo, se había llegado a un gran punto de inflexión; desde el principio, ya existió la sociedad cerrada cristiana de la Edad Media, y las religiones dominantes seguirían otros derroteros.

Los emperadores cristianos pronto desarrollaron la persecución en una dirección particular que después se haría muy familiar, al privar a los judíos, el más fácil de identificar de los grupos ajenos a esa sociedad cerrada, de su igualdad jurídica con los demás ciudadanos. Se produjo con ello otro punto de inflexión. El judaísmo había sido durante mucho tiempo el único representante monoteísta en el pluralista mundo religioso de Roma, y ahora su derivado, el cristianismo, lo desahuciaba. El primer golpe, al que pronto siguieron otros, fue la prohibición de hacer proselitismo. En el 425, se abolió el patriarcado bajo el que los judíos habían gozado de autonomía administrativa. Cuando comenzaron los pogromos, los judíos empezaron a retirarse a territorio persa. Pero su alejamiento creciente del imperio debilitó a este, ya que pronto pudieron pedir ayuda a los enemigos de Roma. Los estados árabes judíos situados a lo largo de las rutas comerciales hacia Asia a través del mar Rojo también pudieron infligir daños a los intereses romanos en apoyo de sus correligionarios. El rigor ideológico tuvo un precio elevado.

El reinado de Teodosio es también importante en la historia cristiana por su disputa con san Ambrosio, obispo de Milán. En el 390, tras una insurrección en Tesalónica, Teodosio mató sin piedad a miles de sus habitantes. Ante el asombro de sus contemporáneos, pronto se vio al emperador haciendo penitencia por su acto en una iglesia de Milán. San Ambrosio le había negado la comunión. La superstición había ganado el primer asalto de lo que sería una larga batalla para la humanidad y la Ilustración. Otros hombres de poder serían amansados por la excomunión o su amenaza, pero esta fue la primera vez que se utilizó de esta forma el arma espiritual, y es significativo que ocurriera en la Iglesia occidental. San Ambrosio había alegado un deber para con su cargo superior al que debía al emperador. Es la inauguración de un gran tema de la historia de Europa occidental: la tensión entre los derechos espirituales y los seculares que una y otra vez plantearía el conflicto entre Iglesia y Estado.

Cuando san Ambrosio se negó a dar la comunión a Teodosio, llegaba a su fin un siglo glorioso para el cristianismo. Había sido una gran era de evangelización, en la que los misioneros habían llegado hasta Etiopía, una era brillante de teología y, sobre todo, la era de la institucionalización. Pero el cristianismo de esta época tiene muchos aspectos que ahora repelen. La institucionalización dio a los cristianos un poder que no dudaron en emplear. «Vemos las mismas estrellas, los mismos cielos están sobre todos nosotros —imploraba un pagano a san Ambrosio—, el mismo universo nos rodea. ¿Qué importa con qué método llega cada uno de nosotros a la verdad?» Pero Símaco preguntaba en vano. En Oriente y Occidente, el temperamento de las iglesias cristianas era intransigente y entusiasta; si había una distinción entre ambas, estaba entre la convicción de los griegos acerca de la autoridad casi ilimitada de un imperio cristianizado, que combinaba poder espiritual y laico, y la hostilidad susceptible y defensiva ante todo el mundo laico, Estado incluido, de una tradición latina que enseñaba a los cristianos a considerarse un vestigio de la salvación, arrojado a los mares del pecado y del paganismo en el Arca de Noé de la Iglesia. Pero para ser justos con los Padres de la Iglesia, o entender sus inquietudes y temores, el observador moderno ha de reconocer el irresistible poder de la superstición y del misterio en todo el mundo clásico tardío que el cristianismo reconocía y expresaba. Los demonios entre los que los cristianos recorrían sus caminos terrenales eran reales para ellos y para los paganos, y un Papa del siglo V consultó los augurios para saber qué hacer con los godos.

El poder de la superstición explica en parte la ferocidad con que se persiguieron la herejía y el cisma. El arrianismo no había acabado en Nicea; floreció entre los pueblos godos, y el cristianismo arriano fue predominante en gran parte de Italia, la Galia e Hispania. La Iglesia católica no fue perseguida en los reinos bárbaros arrianos, pero sí descuidada, y cuando todo dependía de la protección de los gobernantes y los grandes, dicho descuido podía ser peligroso. Otra amenaza era el cisma donatista en África, que había adoptado un contenido social y derivó en violentos conflictos en el campo y en la ciudad. También en África, la antigua amenaza del gnosticismo revivía en el maniqueísmo, que llegó a Occidente desde Persia; otra herejía, el pelagianismo, mostraba la disposición de algunos cristianos de la Europa latinizada a acoger una versión del cristianismo que subordinaba el misterio y los sacramentos a la meta de vivir bien.

Pocos hombres estuvieron mejor preparados en cuanto a temperamento o educación para discernir, analizar y combatir estos peligros que san Agustín, el más grande de los Padres de la Iglesia. Es relevante que procediera de África —es decir, de la provincia romana de ese nombre, que correspondía aproximadamente a Túnez y el este de Argelia—, donde nació en el 354. El cristianismo africano tenía más de un siglo de vida para entonces, pero era aún minoritario. La Iglesia africana tenía un temperamento especial y propio desde la época de Tertuliano, su gran fundador. Sus raíces no estaban en las ciudades helenizadas del este, sino que crecían en el suelo abonado por las religiones de Cartago y Numidia que subsistían entre los campesinos bereberes. Los dioses humanizados del Olimpo nunca habían encontrado cabida en África. Las tradiciones locales hablaban de dioses remotos que moraban en montañas y lugares elevados, a quienes se adoraba en rituales salvajes y extáticos (se cree que los cartagineses sacrificaban niños).

El temperamento intransigente y violento del cristianismo africano que se desarrolló en este contexto se reflejó plenamente en la propia personalidad de san Agustín. Este respondía a los mismos estímulos psicológicos y sentía la necesidad de enfrentarse a un mal que moraba en su interior. Tenía una respuesta popular a mano. El dualismo absoluto del maniqueísmo tuvo un gran atractivo en África, y Agustín fue maniqueo durante casi diez años. De forma característica, después reaccionó con gran violencia contra sus errores.

Antes de llegar a la edad adulta y al maniqueísmo, la educación de Agustín le había orientado hacia una carrera pública en el imperio occidental. Esa educación fue sobre todo latina (san Agustín probablemente solo hablaba esa lengua y sin duda encontraba difícil el griego) y muy selecta. Agustín era hábil en la retórica y, gracias a ella, obtuvo sus primeros triunfos, pero en cuanto a ideas, carecía de ellas. Agustín aprendió con la lectura; su primer gran paso adelante fue el descubrimiento de las obras de Cicerón, probablemente su primer contacto, aunque de segunda mano, con la tradición clásica ateniense.

La carrera mundana de Agustín terminó en Milán (adonde había ido a enseñar retórica), donde el propio san Ambrosio le bautizó como católico en el 387. En esa época, san Ambrosio ejercía una autoridad que rivalizaba con la del propio imperio en una de sus ciudades más importantes. La observación de Agustín de esta relación entre religión y poder secular le confirmó en sus opiniones, muy diferentes de las de los eclesiásticos griegos, que acogían con gusto la combinación de autoridad religiosa y laica en el emperador que había seguido a la institucionalización. Agustín regresó seguidamente a África, primero para vivir como monje en Hipona y, después, no sin reticencia, para convertirse en su obispo. En Hipona vivió hasta su muerte en el 430, desarrollando la postura del catolicismo contra los donatistas y convirtiéndose casi de paso, gracias a la vasta correspondencia que mantuvo y a una enorme producción literaria, en una personalidad destacada de la Iglesia occidental.

Durante su vida, Agustín fue conocido sobre todo por sus ataques contra los donatistas y los pelagianos. Los primeros planteaban en realidad una pregunta de índole política: ¿cuál de las dos iglesias rivales dominaría el África romana? Los segundos suscitaban cuestiones más amplias que quizá parezcan remotas en una era sin mentalidad teológica como la nuestra, pero de las que dependió gran parte de la futura historia europea. En esencia, los pelagianos predicaban una especie de estoicismo; eran parte de la tradición y del mundo clásico, por mucho que se revistieran con un lenguaje teológico cristiano. El peligro que esto presentaba —si es que era un peligro— era el de la pérdida del carácter distintivo del cristianismo y que la Iglesia se convirtiera sin más en el vehículo de una tendencia de la civilización clásica mediterránea, con las ventajas e inconvenientes que ello conllevaba. Agustín era inflexiblemente teológico y ajeno al mundo; para él, la única posibilidad de redención para la humanidad estaba en la gracia que Dios confería, y que ningún ser humano podía imponer con sus obras. Agustín merece ocupar un lugar en la historia del espíritu humano por haber expuesto de una forma más completa que cualquiera de sus antecesores las líneas del gran debate entre predestinación y libre albedrío, gracia y obras, creencia y motivación, que durante tanto tiempo recorrerían la historia europea. Casi de forma accidental, estableció con firmeza el cristianismo latino sobre la roca del poder único de la Iglesia para acceder a la fuente de la gracia a través de los sacramentos.

Salvo por los especialistas, los pormenores de la voluminosa obra de Agustín quedan hoy prácticamente ignorados. En cambio, Agustín goza ahora de cierta notoriedad como uno de los exponentes más contundentes e insistentes de la desconfianza hacia la carne, algo que marcaría especialmente y durante mucho tiempo las actitudes sexuales cristianas y, por ello, de toda la cultura occidental. Es, en extraña compañía —con Platón, por ejemplo—, uno de los padres fundadores del puritanismo. Pero su legado intelectual fue mucho más rico de lo que esto sugiere. En sus escritos pueden verse también los cimientos de gran parte de la política medieval, aunque en la medida en que no son aristotélicos ni legalistas, así como una visión de la historia que dominaría durante mucho tiempo a la sociedad cristiana en Occidente y la influiría de un modo tan importante como las palabras del propio Cristo.

El libro que ahora se conoce como La ciudad de Dios contiene los escritos de san Agustín que más repercusiones tendrían en el futuro. No se trata tanto de ideas o de doctrinas concretas —es difícil localizar su influencia precisa en los pensadores políticos medievales, quizá porque hay una gran ambigüedad en lo que dice— como de una actitud. En esta obra, san Agustín expuso una forma de ver la historia y el gobierno de los hombres que se volvió inseparable del pensamiento cristiano durante más de mil años. El subtítulo es Contra los paganos, lo que revela su objetivo: refutar la acusación reaccionaria y pagana de que los problemas que agobiaban al imperio eran culpa del cristianismo. Se inspiró para su redacción en el saqueo de Roma por los godos en el 410; su objetivo principal era demostrar que un cristiano podía comprender un acontecimiento tan terrible y que, de hecho, este solo podía entenderse a la luz de la religión cristiana, pero la descomunal obra recorre todo el pasado, desde la importancia de la castidad hasta la filosofía de Tales de Mileto, y explica las guerras civiles de Mario y de Sila con tanto cuidado como el significado de las promesas de Dios a David. Es imposible resumirla: «Quizá sea demasiado para algunos y demasiado poco para otros», dice irónicamente el autor en el último párrafo. Es una interpretación cristiana de toda una civilización y de cómo se formó. Su característica más notable es su propio juicio central: que todo el tejido terrenal de las cosas es prescindible, y que la cultura y las instituciones —incluso el propio gran imperio— no tienen ningún valor final, si esa es la voluntad de Dios.

Que esa fue la voluntad de Dios lo sugiere san Agustín con la imagen central de dos ciudades. Una es terrenal, fundada sobre la naturaleza inferior del hombre, imperfecta y construida con manos pecadoras, por gloriosa que sea su apariencia y por importante que pueda ser el papel que desempeñe de vez en cuando en el plan divino. A veces predomina su aspecto pecador y es evidente que los hombres han de huir de la ciudad terrenal, pero también Babilonia había desempeñado un papel en el plan divino. La otra ciudad era la ciudad celestial de Dios, la comunidad fundada sobre la seguridad de la promesa divina de la salvación, una meta hacia la que la humanidad podría efectuar una terrible peregrinación desde la ciudad terrenal, dirigida e inspirada por la Iglesia. En la Iglesia estaban tanto el símbolo de la ciudad de Dios como los medios para llegar a ella. La historia había cambiado con la aparición de la Iglesia; desde ese momento, la lucha entre el bien y el mal estaba clara en el mundo, y la salvación humana dependía de su defensa. Estos argumentos se oirían durante mucho tiempo en la época moderna.

En ocasiones las dos ciudades adoptan otras formas en la argumentación de san Agustín. A veces son dos grupos de hombres, el de quienes están condenados al castigo en el próximo mundo y el de quienes peregrinan hacia la gloria. A este nivel, las ciudades son divisiones del propio género humano, aquí y ahora, así como de todos los que, desde Adán, ya han sido juzgados. Pero Agustín no pensaba que la pertenencia a la Iglesia definiera explícitamente a un grupo y que el resto de la humanidad constituyera el otro. Quizá el poder de la visión de san Agustín fuera mayor por sus ambigüedades, que pueden dar pie a debates y sugerencias. El Estado no era solo terrenal y perverso; tenía su papel en el plan de Dios, y el gobierno, en su naturaleza, era un don divino. Posteriormente, se oirían muchos argumentos al respecto; se pediría que el Estado sirviera a la Iglesia protegiéndola de sus enemigos carnales y utilizando su poder para reforzar la pureza de la fe. Pero el mandato del cielo (como lo habría expresado quizá otra civilización) podía ser retirado y, cuando así ocurría, incluso un acontecimiento como el saqueo de Roma no era más que un hito en la actuación del juicio sobre el pecado. Al final, prevalecería la ciudad de Dios.

San Agustín escapa a una definición sencilla en su obra más importante, pero quizá escape a ella en todos los sentidos. Queda mucho por decir sobre él para el poco espacio de que disponemos aquí. Fue, por ejemplo, un obispo cuidadoso y consciente, un pastor amante de su rebaño; fue también un perseguidor a quien cabe otorgar la dudosa distinción de haber convencido al gobierno imperial para que empleara la fuerza contra los donatistas. Escribió un fascinante estudio espiritual que, aunque profundamente engañoso en cuanto a los datos biográficos de sus primeros años, sentó en la práctica las bases del género literario de la autobiografía romántica e introspectiva. Pudo ser un artista de la palabra —de la palabra latina, no de la griega (tuvo que pedir ayuda a san Jerónimo para traducir al griego)— y un erudito que obtuviera galardones, pero su arte nació de la pasión y no del oficio, y su latín es muchas veces pobre. Pese a todo, estaba empapado en el pasado clásico romano. Fue desde lo alto de su dominio de esta tradición desde donde miró con los ojos de la fe cristiana hacia un futuro turbio, incierto y, para otros, amenazador. El filósofo Leibniz le llamó «varón de veras grande y de estupendo talento». Representó dos culturas de una forma más completa, quizá, que ningún otro hombre de aquella época dividida, y quizá sea por eso por lo que, mil quinientos años después, siga pareciendo dominarlas.