A lo largo de todas las costas del Mediterráneo occidental, y en amplias regiones del oeste de Europa, de los Balcanes y de Asia Menor, pueden contemplarse aún los restos de una gran realización: el Imperio romano. En algunos lugares, sobre todo en la propia Roma, son muy abundantes. La explicación de por qué están ahí la ofrecen mil años de historia. Aun cuando dejáramos de evocar los logros de los romanos como con tanta frecuencia lo hacían nuestros antepasados, sintiéndose empequeñecidos ante ellos, aún podríamos estar perplejos, e incluso asombrados, por el hecho de que el hombre haya podido hacer tanto. Desde luego, cuanto más de cerca analizan los historiadores esos imponentes restos y más escrupulosamente tamizan los documentos que explican los ideales y las prácticas de Roma, más conscientes somos de que los romanos no fueron, después de todo, sobrehumanos. La grandeza que alcanzó a veces Roma parece más de oropel, y las virtudes que sus propagandistas proclamaron suenan a cháchara, como muchas consignas políticas actuales. Pero, después de todo, queda un asombroso y sólido núcleo de creatividad. Al final, Roma rehízo el marco de la civilización griega y, así, los romanos dieron forma a la primera civilización que abarcó todo Occidente, un logro del que ellos mismos fueron conscientes. Los romanos que evocaban el pasado cuando el imperio comenzó a tambalearse, se sentían tan romanos como aquellos que lo habían levantado. Y lo eran, aunque únicamente en el sentido de que creían en ese imperio. Pero ese era el sentido más importante. Pese a lo impresionante que fue en el terreno de lo material y a su ocasional vulgaridad, el núcleo de la explicación del logro romano fue una idea, la idea de la propia Roma, los valores que encarnó e impuso, la noción de lo que un día se llamaría romanitas.

Los romanos creían que esta idea tenía raíces profundas; decían que su ciudad había sido fundada por un tal Rómulo en el 753 a.C. No hay necesidad de tomárselo literalmente, pero la leyenda de la loba que amamantó a Rómulo y a su hermano gemelo, Remo, merece una pausa; es un buen símbolo de la deuda que tuvo Roma desde el principio con un pasado dominado por el pueblo etrusco, entre cuyos cultos existía una veneración especial por el lobo.

A pesar del rico legado arqueológico, con sus numerosas inscripciones, y del enorme esfuerzo que han hecho los especialistas para descifrar su significado, los etruscos siguen siendo un pueblo misterioso. Lo único que se ha delimitado con cierta seguridad es la naturaleza general de la cultura etrusca, pero no su historia ni su cronología. Diferentes expertos han discutido sobre el nacimiento de la civilización etrusca y han dado fechas que van desde el siglo X hasta el siglo VII a.C. Tampoco han podido ponerse de acuerdo sobre la procedencia de los etruscos; una hipótesis apunta a que era un pueblo que inmigró procedente de Asia inmediatamente después del final del imperio hitita, pero hay varias posibilidades más que tienen también sus defensores. Lo único evidente es que no fueron los primeros italianos; sean cuales sean el momento en que llegaron a la península y su procedencia, Italia ya era entonces un mosaico de pueblos.

Entre ellos, probablemente había aún en aquella época algunos pobladores autóctonos, a cuyos antepasados se habían unido los invasores indoeuropeos en el segundo milenio a.C. En los siguientes mil años, algunos de estos itálicos desarrollaron culturas avanzadas. Aproximadamente hacia el 1000 a.C. trabajaban el hierro. Es probable que los etruscos adoptaran esta técnica de los pueblos que les antecedieron, posiblemente de una cultura llamada de Villanova (por el yacimiento arqueológico situado cerca de la moderna Bolonia). Los etruscos elevaron el nivel de la metalurgia y explotaron con vigor los yacimientos de hierro de la isla de Elba, frente a la costa de Etruria. Con sus armas de hierro, parece ser que establecieron una hegemonía etrusca que, en su máximo apogeo, abarcó todo el centro de la península, desde el valle del Po hasta la Campania. Su organización sigue siendo desconocida, pero Etruria fue probablemente una federación flexible de ciudades gobernadas por reyes. Los etruscos conocían la escritura y utilizaban un alfabeto derivado del griego que pudieron haber adquirido de las ciudades de la Magna Grecia (aunque sus textos apenas pueden entenderse actualmente), y eran relativamente ricos.

En el siglo VI a.C., los etruscos estaban instalados en una importante cabeza de puente, en la ribera meridional del río Tíber. Este era el emplazamiento de Roma, una de las muchas pequeñas ciudades de los latinos, pueblo procedente de la Campania que llevaba tiempo establecido allí. Gracias a esta ciudad, parte del legado etrusco sobrevivió para confluir en la tradición europea, en la que finalmente se perdió. Hacia el final del siglo VI a.C., Roma se liberó del dominio etrusco en el curso de una rebelión de las ciudades latinas contra sus amos. Hasta entonces, la ciudad había estado gobernada por reyes, el último de los cuales, según dice la tradición posterior, fue expulsado en el 509 a.C. Cualquiera que sea la fecha exacta, este fue sin duda el momento en que el poder etrusco, sometido a grandes tensiones debido a la guerra con los griegos occidentales, cayó ante los latinos, que a partir de entonces siguieron su propio camino. Sin embargo, Roma conservaría gran parte de su pasado etrusco, a través del cual había tenido acceso por primera vez a la civilización griega, con la que siguió en contacto tanto por tierra como por mar. Roma era un nudo de importantes rutas terrestres y marítimas, situada suficientemente Tíber arriba como para tender un puente, pero no tanto como para no poder llegar a ella en barcos grandes. La fertilización por la influencia griega fue quizá su herencia más importante, pero Roma también siguió utilizando muchas instituciones etruscas. Una de ellas era la forma en que organizaba a su población en «centurias» para fines militares; otros ejemplos, más superficiales pero asombrosos, eran los combates de gladiadores, los triunfos cívicos y la lectura de augurios, en virtud de la que consultaban las entrañas de animales sacrificados para conocer el futuro.

La república duraría más de cuatrocientos cincuenta años, e incluso después sobrevivirían los nombres de sus instituciones. Los romanos siempre dieron mucha importancia a la continuidad y a su fiel adhesión (o censurable no adhesión) a las buenas y antiguas costumbres de la primera república. Había parte de realidad en estas reivindicaciones, tanta como, por ejemplo, en las reivindicaciones de continuidad del sistema parlamentario en Gran Bretaña o en las de la sabiduría de los padres de la patria que fundaron Estados Unidos al redactar una constitución que aún funciona con éxito. Pero, naturalmente, con el paso de los siglos se produjeron grandes cambios que erosionaron la continuidad institucional e ideológica. Los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo sobre la forma de interpretarlos. Pero, a pesar de estos cambios, las instituciones de Roma hicieron posible un Mediterráneo romano y un imperio romano que se extendía mucho más allá de aquel, y que sería la cuna de Europa y del cristianismo. Así pues, Roma, al igual que Grecia (que llegó posteriormente a mucha gente solo a través de Roma), dio forma a gran parte del mundo moderno. No solo en un sentido físico seguimos viviendo entre sus ruinas.

En términos generales, los cambios de la época de la república fueron el síntoma y el resultado de dos procesos principales. Uno fue la decadencia; de forma gradual, las instituciones de la república dejaron de funcionar. No pudieron seguir conteniendo las realidades políticas y sociales y, al final, esto las destruyó, aun cuando sus nombres sobrevivieron. El otro fue la extensión del dominio romano, primero más allá de la ciudad y después más allá de Italia. Durante dos siglos aproximadamente, ambos procesos se dieron con bastante lentitud.

La política interior tenía sus raíces en unos mecanismos concebidos en principio para impedir la vuelta de la monarquía. La teoría constitucional se expresaba con concisión en la divisa que llevaron inscrita los monumentos y estandartes de Roma hasta bien entrada la época imperial, «SPQR», siglas de las palabras latinas «el Senado y el Pueblo Romano». En teoría, la soberanía siempre residía en última instancia en el pueblo, que actuaba a través de una complicada serie de asambleas a las que asistían personalmente todos los ciudadanos (aunque, desde luego, no todos los habitantes de Roma eran ciudadanos), de modo similar a como se hacía en muchas ciudades-estado griegas. Así pues la dirección general de los asuntos era responsabilidad del Senado, que dictaba las leyes y regulaba el trabajo de los magistrados elegidos. Así pues, la mayor parte de las cuestiones políticas importantes de la historia romana se expresaban habitualmente en forma de tensiones entre los dos polos del Senado y el pueblo.

Por sorprendente que pueda parecer, las luchas internas de los primeros tiempos de la república debieron de ser relativamente incruentas. Su secuencia es compleja y a veces misteriosa, pero el resultado general fue que dieron al conjunto del cuerpo ciudadano una mayor intervención en los asuntos de la república. El Senado, donde se concentraba la dirección política, representaba, hacia el año 300 a.C., a una clase gobernante que era una amalgama de los antiguos patricios de la época prerrepublicana con los más ricos de la plebe, como se denominaba al resto de los ciudadanos. Los miembros de este órgano constituían una oligarquía que se renovaba a sí misma, aunque por lo general se excluía a algunos en cada censo (que se realizaba una vez cada cinco años). Su núcleo era un grupo de familias nobles cuyos orígenes puede que fueran plebeyos, pero entre cuyos antepasados había hombres que habían ocupado el cargo de cónsul, la más elevada de las magistraturas.

A finales del siglo VI a.C., los últimos reyes habían sido sustituidos por dos cónsules. Nombrados para ocupar el cargo durante un año, gobernaban a través del Senado, del que eran sus miembros más importantes. Los cónsules debían ser hombres con experiencia y peso, ya que tenían que pasar previamente por al menos dos niveles inferiores de responsabilidad, como cuestores y como pretores, antes de poder ser cónsules. Los cuestores (de los que se elegían veinte al año) se convertían también automáticamente en miembros del Senado. Estos mecanismos daban a la élite gobernante romana una gran cohesión y competencia, ya que el ascenso al cargo máximo dependía de una selección de varios candidatos que habían sido probados e instruidos en sus funciones. Es indiscutible que esta constitución funcionó bien durante mucho tiempo. Roma nunca careció de hombres capaces. Pero encubría la tendencia natural de la oligarquía a descomponerse en facciones, ya que, con independencia de las victorias que obtuviera la plebe, el funcionamiento del sistema garantizaba que gobernaran los ricos y estos eran quienes se disputaban entre ellos el derecho a ocupar los cargos. Incluso en el colegio electoral que se suponía que representaba a todo el pueblo, la comitia centuriata, la organización daba una influencia desmesurada y desproporcionada a los ricos.

«Plebe» es un término equívocamente simplista, puesto que representó diferentes realidades sociales en diferentes momentos. La conquista y la emancipación ampliaron poco a poco las fronteras de la ciudadanía, que incluso en sus primeras fases iban más allá de la ciudad y sus alrededores, a medida que se incorporaban otras ciudades a la república. En aquella época, el ciudadano típico era un campesino. La base de la sociedad romana fue siempre agrícola y rural. Es significativo que la palabra latina que significaba «dinero», pecunia, derive de la palabra que representaba un rebaño de ovejas o de ganado vacuno, y que la medida romana de la tierra fuera el iugerum, la extensión que podían arar en un día dos bueyes. La relación de la tierra con la sociedad a la que alimentaba cambió durante la república, pero su base fue siempre la población rural. El predominio que adquirió más tarde la imagen de la Roma imperial como una gran ciudad parásita, oculta esta realidad.

Los ciudadanos libres que componían el grueso de la población de la primera república eran campesinos, algunos mucho más pobres que otros. Jurídicamente, estaban agrupados en complicadas combinaciones cuyas raíces se hundían en el pasado etrusco. Estas distinciones carecían de relevancia económica, aunque habían tenido importancia constitucional a efectos electorales, y nos dicen menos de las realidades sociales de la Roma republicana que las distinciones que hacía el censo romano entre quienes podían disponer de las armas y la armadura necesarias para servir como soldados, aquellos cuya única contribución al Estado era tener hijos (los proletarii), y aquellos a quienes se contaba únicamente como cabezas porque no tenían propiedades ni familia. Por debajo de todos ellos, desde luego, estaban los esclavos.

Hubo una tendencia persistente, que se aceleró con rapidez en los siglos III y II a.C., por la que muchos de los plebeyos que habían conservado cierta independencia gracias a la posesión de tierras propias se hundieron en la pobreza. Mientras tanto, a medida que las conquistas reportaban nuevas riquezas, la nueva aristocracia acrecentaba su cuota relativa de tierras. Fue un proceso largo y, mientras se producía, aparecieron nuevas subdivisiones de interés social y peso político. Además, para añadir otro factor de complejidad, se desarrolló la práctica de conceder la ciudadanía a los aliados de Roma. La república fue testigo de un aumento gradual de la clase ciudadana, pero de una reducción real de la capacidad de esta para influir en los acontecimientos.

La disminución de la influencia de la clase ciudadana no se debió solo a que la riqueza llegó a tener gran importancia en la política romana. También fue fruto de que todo tenía que hacerse en Roma, aunque no había mecanismos de representación que pudieran reflejar efectivamente los deseos, ni siquiera los de los ciudadanos romanos que vivían en la superpoblada ciudad, y no digamos ya de los que estaban repartidos por toda Italia. Lo que tendía a ocurrir, por el contrario, era que la amenaza de negarse a realizar el servicio militar o la de marcharse de Roma y fundar una ciudad en otro lugar permitieron a la plebe limitar en cierto modo los poderes del Senado y de los magistrados. Además, después del 366 a.C., uno de los dos cónsules tenía que ser un plebeyo, y en el 287 a.C. las decisiones de la asamblea plebeya recibieron rango absoluto de ley. No obstante, la principal restricción que pesaba sobre los gobernantes tradicionales era la impuesta por los diez tribunos de la plebe elegidos por votación popular, que podían hacer leyes o vetarlas (un solo veto era suficiente) y que estaban día y noche a disposición de los ciudadanos que se sintieran injustamente tratados por un magistrado. Los tribunos tenían su máximo peso en épocas de gran sensibilidad social o de divisiones personales en el Senado, que obligaban a los políticos a cortejarles. En los comienzos de la república, y a menudo después, los tribunos, que eran miembros de la clase gobernante y a veces nobles, trabajaban casi siempre sin roces excesivos con los cónsules y con el resto del Senado. El talento y la experiencia administrativos de esta institución, y el realce de su prestigio debido a su liderazgo en la guerra y en las situaciones de emergencia, apenas sufrieron menoscabo hasta que se produjeron cambios sociales lo bastante graves como para amenazar con el hundimiento de la propia república.

Los mecanismos constitucionales de los comienzos de la república eran, por tanto, muy complicados, pero efectivos. Impidieron revoluciones violentas y permitieron cambios graduales. Pero no serían más importantes para nosotros que los de Tebas o Siracusa de no ser por que hicieron posible y presidieron la primera fase de expansión victoriosa del poder romano. La historia de las instituciones de la república es importante incluso para períodos posteriores debido a lo que significó la propia república. Casi todo el siglo V a.C. se empleó en dominar a los vecinos de Roma, duplicándose así el territorio de esta. A continuación, fueron sometidas las demás ciudades de la Liga Latina; cuando algunas se rebelaron a mediados del siglo IV a.C., se las obligó a volver en condiciones más duras. Fue en cierto modo algo parecido a la versión terrestre del imperio ateniense de cien años antes; la política romana era dejar que sus «aliados» se gobernaran a sí mismos, siempre y cuando suscribieran la política exterior de Roma y proporcionaran contingentes al ejército romano. Por otra parte, la política romana favorecía a los grupos dominantes establecidos en las demás comunidades italianas, y las familias aristocráticas romanas multiplicaron sus vínculos personales con ellos. Además, los habitantes de esas comunidades adquirían los derechos de ciudadanía si emigraban a Roma. Así, la hegemonía etrusca en la Italia central, la región más rica y más desarrollada de la península, fue sustituida por la romana.

El poder militar romano aumentó en la medida en que lo hizo el número de estados súbditos. El propio ejército de la república se basaba en el reclutamiento forzoso. Todos los ciudadanos varones que tenían propiedades estaban obligados a ingresar en el ejército si se les llamaba a filas, y el servicio era duro: dieciséis años para un soldado de infantería, y diez para la caballería. El ejército estaba organizado en legiones de cinco mil hombres que combatían al principio en sólidas falanges armadas con largas lanzas semejantes a picas. No solo sometió a los vecinos de Roma, sino que en el siglo IV a.C. también rechazó una serie de incursiones de los galos del norte, si bien estos llegaron en una ocasión a saquear Roma (390 a.C.). Las últimas guerras de este período de formación se produjeron al final del siglo IV a.C., cuando los romanos conquistaron a los pueblos samnitas de los Abruzos. Entonces, la república pudo aprovechar efectivamente los recursos humanos aliados de toda la Italia central.

Roma se encontró al fin cara a cara con las ciudades griegas occidentales, la más importante de las cuales, con diferencia, era Siracusa. A principios del siglo III a.C., los griegos pidieron la ayuda de un gran jefe militar de la Grecia continental, Pirro, rey de Epiro, que combatió contra los romanos y contra los cartagineses (280-275 a.C.), pero que solo logró las victorias costosas e inútiles a las que desde entonces se ha dado su nombre. Pirro no pudo destruir la amenaza que representaba Roma para los griegos occidentales. En unos años, estos quedaron atrapados, les gustara o no, en medio de las guerras entre Roma y Cartago, en las que todo el Mediterráneo occidental estaba en juego: las guerras púnicas.

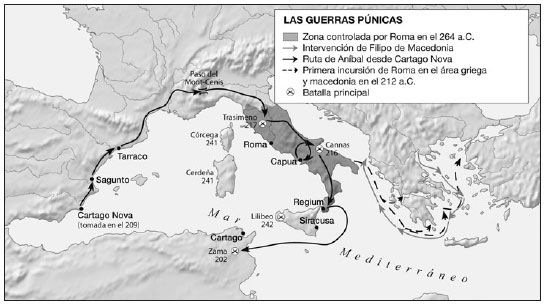

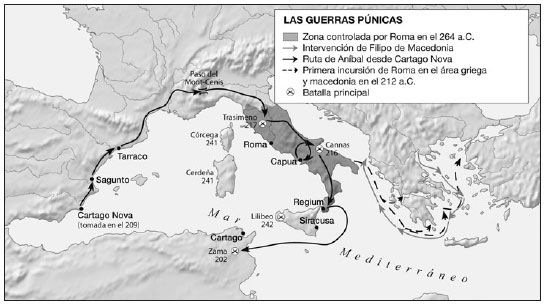

Las guerras púnicas constituyen un duelo que duró más de un siglo. Su nombre procede de la traducción latina de la palabra fenicio y, por desgracia, solo tenemos la versión romana de lo ocurrido. Hubo tres estallidos del conflicto, pero los dos primeros solventaron la cuestión del predominio. En el primero (264-241 a.C.), los romanos comenzaron por primera vez una guerra naval a gran escala. Con su nueva flota, tomaron Sicilia y se establecieron en Cerdeña y Córcega. Siracusa abandonó una alianza anterior con Cartago, y la Sicilia occidental y Cerdeña se convirtieron en las primeras provincias romanas —un paso trascendental—, en el 227 a.C.

Este fue solo el primer asalto. Cuando declinaba el siglo III a.C., el resultado final era todavía incierto, y aún se discute qué parte, en esta delicada situación, fue la responsable del comienzo de la segunda guerra púnica (218-201 a.C.), la más importante de las tres, y que se desarrolló en un escenario inmenso, ya que, cuando se inició, los cartagineses estaban establecidos en España. Los romanos habían prometido dar su protección a algunas ciudades griegas de España, y el ataque y saqueo de una de ellas por el general cartaginés Aníbal dieron comienzo a la guerra. Esta es famosa por la gran marcha de Aníbal sobre Italia y por su paso a través de los Alpes con un ejército que incluía elefantes, que culminó en las aplastantes victorias cartaginesas del lago Trasimeno y Cannas (años 217 y 216 a.C.), donde cayó derrotado un ejército romano que duplicaba al de Aníbal. Entonces el dominio de Roma sobre Italia se tambaleó; algunos de sus aliados y vasallos comenzaron a sentir un nuevo respeto hacia el poder cartaginés. Casi todo el sur cambió de bando, aunque la Italia central permaneció leal a Roma. Sin más recursos que sus propios ejércitos, y con la enorme ventaja de que Aníbal carecía de los hombres necesarios para sitiar Roma, esta resistió y se salvó. Aníbal combatía en un medio rural cada vez más desolador y lejos de su base. Los romanos destruyeron sin piedad Capua, aliada rebelde, sin que Aníbal acudiera a ayudarla, y después emprendieron con audacia un ataque contra las posesiones de Cartago, especialmente las de España. En el 209 a.C., los romanos tomaron Cartago Nova (Cartagena). Después de desbaratar un intento del hermano menor de Aníbal de enviarle refuerzos en el 207 a.C., los romanos llevaron sus ofensivas a la misma África. Hasta allí tuvo que seguirles Aníbal, para encontrar finalmente la derrota en Zama, en el 202 a.C., año en que concluyó la guerra.

Esta batalla significó algo más que una guerra: decidió la suerte de todo el Mediterráneo occidental. Una vez que el valle del Po fue absorbido, a principios del siglo II a.C., Italia pasó a ser, con independencia de las formas, un solo Estado gobernado por Roma. La paz impuesta a Cartago fue humillante e inclemente. La venganza romana persiguió al propio Aníbal y le empujó hasta el exilio en la corte seléucida. Comoquiera que Siracusa se había aliado una vez más con Cartago durante la guerra, su osadía fue castigada con la pérdida de su independencia; fue el último Estado griego de la isla. Toda Sicilia era ahora romana, al igual que el sur de España, donde se creó otra provincia.

La expansión romana no se limitó al Mediterráneo occidental. Estos acontecimientos abrieron a los romanos las puertas del este. Al término de la segunda guerra púnica, resulta tentador imaginarse a Roma en una encrucijada: por un lado, estaba la alternativa de la moderación y del mantenimiento de la seguridad en Occidente, y, por otro, la de la expansión y el imperialismo en Oriente. Pero esto simplifica en demasía la realidad. Las cuestiones orientales y occidentales ya estaban demasiado enmarañadas como para sostener una antítesis tan simple. Ya en el 228 a.C., los romanos habían sido admitidos en los juegos ístmicos griegos; era un reconocimiento, si bien solo formal, de que para algunos griegos Roma era ya una potencia civilizada y parte del mundo helenístico. A través de Macedonia, ese mundo ya había participado directamente en las guerras de Italia, en las que Macedonia fue aliada de Cartago; Roma había optado, por tanto, por las ciudades griegas que se oponían a Macedonia, comenzando así a introducirse en la política griega. Cuando, en el 200 a.C., Atenas, Rodas y un rey de Pérgamo pidieron ayuda para luchar contra Macedonia y los seléucidas, los romanos ya estaban mentalmente preparados para emprender la aventura oriental. Sin embargo, no es probable que ninguno de ellos fuera consciente de que esto podía ser el comienzo de una serie de empresas de las que surgiría un mundo helenístico dominado por Roma.

Había otro cambio en las actitudes romanas que aún no se había completado, pero que empezaba a ser efectivo. Cuando se inició la guerra con Cartago, es probable que la mayoría de los romanos de las clases superiores la considerasen esencialmente defensiva. Algunos siguieron temiendo incluso al enemigo mutilado que quedó después de Zama. El llamamiento de Catón, a mediados del siglo siguiente —«Hay que destruir Cartago»—, sería famoso como expresión de una hostilidad implacable nacida del miedo. Sin embargo, las provincias conquistadas con la guerra habían empezado a despertar nuevas posibilidades en las mentes de los hombres y pronto ofrecieron otros motivos para su continuación. Los esclavos y el oro procedentes de Cerdeña, España y Sicilia abrieron enseguida los ojos de los romanos a lo que podían ser las recompensas del imperio. Estos países no recibían el mismo trato que la Italia continental; no eran aliados, sino fuentes de recursos que había que administrar y gravar con impuestos. Por otra parte, se desarrolló en la república la costumbre de que los generales repartieran parte del botín de la victoria entre sus tropas.

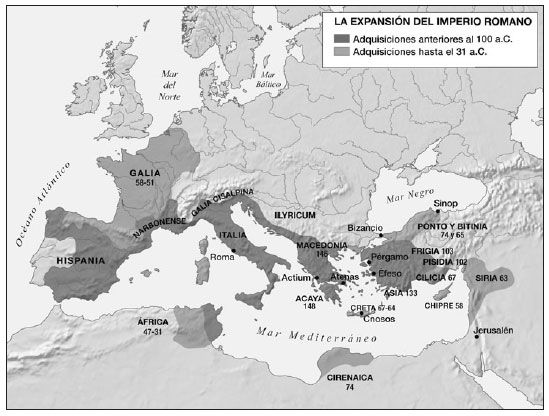

Los pormenores son complicados, pero las principales etapas de la expansión romana en Oriente en el siglo II a.C. son bastante evidentes. La conquista y reducción de Macedonia a provincia se lograron en una serie de guerras que finalizaron en el 148 a.C.; ni las falanges ni los generales de Macedonia eran ya lo que habían sido. Mientras tanto, las ciudades de Grecia también habían sido reducidas al vasallaje y obligadas a enviar rehenes a Roma. La intervención de un rey sirio provocó la primera entrada de fuerzas romanas en Asia Menor; después llegaron la desaparición del reino de Pérgamo, la hegemonía romana en el Egeo y el establecimiento de la nueva provincia en Asia en el 133 a.C. Por su parte, la conquista del resto de España salvo el noroeste, la creación de una confederación tributaria en Iliria y la organización en provincias del sur de Francia en el 121 a.C., hicieron que todas las costas que se extendían desde Gibraltar hasta Tesalia quedaran sometidas al dominio de Roma. Por último, en el 149 a.C., con el comienzo de la tercera y última guerra púnica, llegó la oportunidad largo tiempo esperada por los enemigos de Cartago. Tres años después, la ciudad de Cartago estaba destruida, se habían labrado los terrenos donde esta se asentaba y en su lugar existía una nueva provincia romana, África.

Así fue como la república devino imperio. Como todos los imperios, pero quizá de forma más evidente que en ningún otro anterior, su aparición se debió tanto al cambio como al propósito. El miedo, el idealismo y, finalmente, la codicia fueron los impulsos entremezclados que enviaron a las legiones cada vez más lejos. El poder militar fue la base última del imperio romano, y se mantuvo con la expansión. El número de hombres sería decisivo a la hora de derrotar la experiencia y la tenacidad cartaginesas, y el ejército romano era grande. Podía obtener sus efectivos de un contingente en expansión de hombres de primera clase procedentes de aliados y satélites, y el dominio de la república proporcionaba orden y un gobierno estable a los nuevos súbditos. Las unidades básicas del imperio eran las provincias, cada una de ellas bajo el mando de un gobernador con poderes consulares que ocupaba el cargo formalmente durante un año. Junto a él había un funcionario que se ocupaba de los impuestos.

El imperio tuvo inevitablemente consecuencias políticas en el interior. En primer lugar, hizo aún más difícil asegurar la participación popular —es decir, la participación de los ciudadanos pobres— en el gobierno. La guerra prolongada reforzó el poder cotidiano y la autoridad moral del Senado, y hay que decir que su actuación fue notable. Pero la expansión del territorio puso de manifiesto aún más defectos, ya evidentes en la extensión del dominio romano sobre Italia. Surgieron problemas graves y sin precedentes. Uno de ellos era el que planteaban las nuevas oportunidades que la guerra y el imperio daban a los generales y gobernadores de las provincias. Las fortunas que se amasaban, y se amasaban con rapidez, eran inmensas; hasta la época de los conquistadores españoles o de la Compañía de las Indias Orientales británicas, no hubo recompensas tan fáciles de obtener para quienes estaban en el lugar correcto en el momento adecuado. Gran parte de esto era legal; otra parte no era más que saqueo y robo. Es significativo que en el 149 a.C. se creó un tribunal especial para ocuparse de la extorsión ilegal por parte de funcionarios. Fuera cual fuese su naturaleza, el acceso a estas riquezas solo podía obtenerse a través de la participación en la política, ya que era el Senado el que elegía a los gobernadores de las nuevas provincias y el que nombraba a los recaudadores de impuestos que les acompañaban, de entre los miembros de la clase acomodada, pero plebeya, de equites o «caballeros».

Otro punto débil constitucional surgió porque el principio de elección anual de magistrados fue abandonándose en la práctica con cada vez mayor frecuencia. Las guerras y rebeliones en las provincias daban lugar a situaciones de emergencia que fácilmente superaban a los cónsules elegidos por su capacidad política, por lo que, inevitablemente, el poder consular cayó en manos de aquellos que podían hacer frente a las emergencias con eficacia, y que normalmente eran generales experimentados. Es un error pensar que los dirigentes de la república eran soldados profesionales en el sentido moderno del término; eran miembros de la clase gobernante que podían tener una carrera profesional de éxito como funcionarios, jueces, abogados, políticos e incluso sacerdotes. Una de las claves de la pericia administrativa de Roma era su aceptación del principio de no especialización en sus gobernantes. Sin embargo, un general que permaneciera años con su ejército se convertía en una especie de animal político diferente de los cónsules de la primera época de la república, que dirigían un ejército durante una campaña y regresaban después a Roma y a la política. Paradójicamente, era una debilidad que los gobernantes provinciales tuvieran un mandato anual. Ahí aparecía la tentación, la oportunidad de su vida. Si esta fue una de las vías por las que se introdujo la irresponsabilidad en la estructura administrativa, había entre los generales triunfantes que llevaban tiempo en el campo de batalla una tendencia paralela: trataban de obtener para sí la lealtad que los soldados debían a la república. Por último, existía incluso una especie de corrupción socializada, ya que todos los ciudadanos romanos se beneficiaban de un imperio que hacía posible su exención de todo impuesto directo, pues las provincias pagaban por ellos. La conciencia de estos males subyace en gran parte de las condenas moralizantes y de los discursos sobre la decadencia que surgieron en el siglo I a.C., cuando su impacto se dejó sentir de lleno.

Otro cambio que trajo el imperio fue una mayor difusión de la helenización. Aquí nos encontramos con dificultades de definición. En cierta medida, la cultura romana ya estaba helenizada antes de que la conquista se extendiera más allá de Italia. La adopción consciente por la república de la causa independentista de las ciudades griegas frente a Macedonia fue un síntoma de ello. Por otro lado, al margen de lo que ya poseía Roma, una gran parte solo pudo pertenecerle tras un contacto más directo con el mundo helenizado. En última instancia, para muchos griegos Roma era otra potencia bárbara, casi tan mala como Cartago. La leyenda de la muerte de Arquímedes, atravesado por la espada de un soldado romano que no sabía quién era mientras reflexionaba sobre algunos problemas geométricos trazados en la arena, es todo un símbolo.

Con el imperio, el contacto con el mundo helenizado se hizo directo y el flujo de la influencia helenística, múltiple y frecuente. La posteridad se maravillaría ante la pasión romana por los baños, una costumbre que aprendieron del Oriente helenizado. Las primeras obras de la literatura romana fueron traducciones de las obras de teatro griegas, y las primeras comedias en latín eran imitaciones de modelos griegos. El arte comenzó a llegar a Roma a través del robo y del saqueo, pero el estilo griego —sobre todo su arquitectura— ya era familiar en las ciudades occidentales. También hubo un trasvase de población. Uno de los millares de rehenes enviados a Roma desde las ciudades griegas a mediados del siglo II a.C. fue Polibio, que proporcionó a Roma su primera historia científica, en la tradición de Tucídides. Su historia sobre los años 220 a 146 a.C. era una exploración consciente de un fenómeno que, en su opinión, marcaba una nueva época: el triunfo de Roma al derrotar a Cartago y conquistar el mundo helenístico. Polibio fue el primer historiador que reconoció un complemento a la temprana labor civilizadora de Alejandro en la nueva unidad que Roma confirió al Mediterráneo. También admiraba el aire desinteresado que parecían dar los romanos al gobierno imperial; un recordatorio que oponer a la denuncia por los propios romanos de su debilidad al final de la época republicana.

El mayor triunfo de Roma radicó en que trajo la paz, y hubo una segunda gran era helenística en la que los hombres podían viajar sin obstáculos de un extremo a otro del Mediterráneo. Las cualidades esenciales de la estructura que la sostenía ya existían con la república, sobre todo en el cosmopolitismo alentado por la administración romana, que trató de no imponer un modelo uniforme de vida, limitándose a recaudar impuestos, mantener la paz y regular las disputas de los hombres con una ley común. Los grandes logros de la jurisprudencia romana estaban aún lejos, pero la primera república, hacia el 450 a.C., puso en marcha la definición de la ley romana con la consolidación de las Doce Tablas, que los pocos niños romanos que tenían la suerte de ir a la escuela debían aprender de memoria incluso cientos de años después. Sobre ellas se erigió finalmente un marco dentro del cual podrían sobrevivir muchas culturas para contribuir a una civilización común.

Es conveniente terminar con la historia de la difusión del dominio de la república romana hasta sus límites antes de estudiar hasta qué punto este éxito tuvo consecuencias funestas. La Galia Transalpina (el sur de Francia) era una provincia en el 121 a.C., pero, al igual que el norte de Italia, seguía sufriendo de vez en cuando incursiones de las tribus celtas. El valle del Po recibió la categoría de provincia, como la Galia Cisalpina, en el 89 a.C., y casi cuarenta años después, en el 51 a.C., se conquistó el resto de la Galia (aproximadamente el norte de Francia y Bélgica), con lo que se puso fin al peligro celta. Mientras tanto, se habían hecho más conquistas en el este. El último rey de Pérgamo había legado su reino a Roma en el 133 a.C. A ello le siguieron la adquisición de Cilicia, a principios del siglo I a.C., y después una serie de guerras con Mitrídates, rey del Ponto, un Estado del mar Negro. El resultado fue la reorganización de Oriente Próximo, quedando Roma en posesión de la franja costera que iba desde Egipto hasta el mar Negro, toda ella dividida en reinos y provincias dependientes de Roma (una de las cuales se llamaba «Asia»). Por último, Chipre fue anexionada en el 58 a.C.

El contrapunto del éxito continuo y aparentemente irresistible en el exterior fueron, irónicamente, las disputas crecientes en el interior, cuya clave era la restricción del acceso a los cargos públicos a los miembros de la clase gobernante. Las instituciones electorales y las convenciones políticas habían emprendido caminos divergentes debido a dos graves problemas a largo plazo. El primero era el gradual empobrecimiento de los campesinos italianos, que habían sido la figura típica de la primera república. Varias fueron sus causas, pero en su raíz estaba el alto coste de la segunda guerra púnica; no solo los soldados reclutados habían estado ausentes durante muchos años, en campañas militares casi continuas, sino que los daños físicos en el sur de Italia fueron tremendos. Mientras tanto, quienes tuvieron la suficiente suerte como para amasar una fortuna en la aventura imperial, la invirtieron en el único valor existente: la tierra. El efecto a largo plazo fue la concentración de la propiedad en grandes haciendas trabajadas generalmente por esclavos, cuyo precio se había abaratado por las guerras. No había sitio en ellas para el pequeño propietario, que tuvo que buscar su sustento en la ciudad y arreglárselas como pudiera; ciudadano romano en teoría y proletario en la práctica. Pero como ciudadano aún tenía un voto. Para quienes tenían riquezas y ambición política, se convirtió en alguien a quien comprar o intimidar. Dado que el camino hacia un cargo lucrativo pasaba por las elecciones populares, la política de la república fue reflejando cada vez más el poder del dinero. Esto tuvo a su vez repercusiones en toda Italia. Una vez que se puso precio a los votos, el proletariado urbano de Roma no recibió precisamente con agrado su continua devaluación merced a la extensión de los derechos cívicos a otros italianos, aunque los aliados de Roma tuvieran que soportar la carga del reclutamiento.

Otro problema fue un cambio en el ejército. Las legiones tenían más de cuatrocientos años de historia bajo la república y apenas cabe resumir su evolución en una fórmula sencilla, pero, si queremos una, quizá la mejor sea decir que el ejército fue haciéndose cada vez más profesional. Después de las guerras púnicas era imposible seguir dependiendo únicamente de soldados que combatieran durante el tiempo de que podían disponer cuando no labraban las tierras. El peso del reclutamiento siempre había sido gravoso, y se volvió impopular. Cuando las campañas se llevaban a los hombres cada vez más lejos un año tras otro, y cuando las guarniciones tenían que permanecer a veces decenios en las provincias conquistadas, incluso la fuente romana de hombres mostró señales de agotamiento. En el 107 a.C., un cambio formal registró lo que estaba ocurriendo: se abolió el requisito de la propiedad para realizar el servicio militar. Esta innovación fue obra de un cónsul llamado Mario, que resolvió así el problema del reclutamiento, ya que después de esto hubo por lo general suficientes voluntarios pobres que hicieron innecesario el reclutamiento forzoso. El servicio militar seguía estando limitado a los ciudadanos, pero había muchos; al final, sin embargo, el propio servicio conferiría la ciudadanía. Otra innovación de Mario fue dar a las legiones sus «águilas», los estandartes que fueron tan importantes para su espíritu de cuerpo, un símbolo que compartía las cualidades de un ídolo y las de un moderno distintivo de regimiento. Estos cambios convirtieron gradualmente al ejército en una nueva fuerza política, apropiada para un hombre como Mario, que era un general capaz y muy solicitado para servir en provincias. De hecho, el cónsul exigió un juramento personal de lealtad a uno de los ejércitos que tuvo bajo su mando.

La brecha cada vez mayor que separaba a ricos y pobres en la Italia central, a medida que los campesinos dejaban su lugar a grandes haciendas compradas (y abastecidas de esclavos) gracias a los botines del imperio, y las nuevas posibilidades que se abrían para los soldados políticos, resultaron finalmente fatales para la república. A finales del siglo II a.C., los hermanos Graco, tribunos de la plebe, trataron de resolver el problema social de la única forma posible en una economía agraria, a través de una reforma agrícola, así como reduciendo el poder del Senado y dando a los equites más funciones en el gobierno. Trataron, de hecho, de repartir la riqueza del imperio, pero sus intentos solo les condujeron a la muerte. Esto mismo señaló el principio del aumento de los litigios en política; en el último siglo de la república, las divisiones entre facciones alcanzaron su punto culminante porque los políticos sabían que sus vidas podían estar en juego. También fue el comienzo de lo que se viene denominando la «revolución romana», ya que se abandonaron las convenciones políticas republicanas cuando Tiberio Graco (el mayor de los hermanos), entonces cónsul, persuadió a la plebe para que derrocara al tribuno que había vetado su proyecto sobre la tierra, y anunció así que no aceptaría la burla tradicional de la voluntad popular mediante la prerrogativa del veto de los tribunos.

El caos final de la república se precipitó en el año 112 a.C. con una nueva guerra, desatada cuando un rey norteafricano mató a un gran número de comerciantes romanos. No mucho después, una oleada de invasores bárbaros del norte amenazó el poder de Roma en la Galia. La emergencia fue una oportunidad para el cónsul Mario, que se enfrentó con éxito a los enemigos de la república, pero a costa de otra innovación constitucional más, ya que fue elegido cónsul durante cinco años consecutivos. Fue, de hecho, el primero de una serie de jefes militares que dominarían el último siglo de la república, ya que a esta guerra siguieron rápidamente otras. La exigencia de que se extendiera la ciudadanía romana a los demás estados latinos e italianos aumentó hasta que, al final, estos aliados (socii) se rebelaron en la llamada, en cierto modo erróneamente, «guerra social» del 90 a.C. Solo se les consiguió pacificar con concesiones que convirtieron en papel mojado la idea de que la soberanía popular radicaba en última instancia en las asambleas populares romanas; la ciudadanía se extendió a la mayor parte de Italia. Entonces llegaron nuevas guerras en Asia, de las que surgió otro general con ambiciones políticas, Sila. Hubo una guerra civil, Mario murió después de ser elegido de nuevo cónsul, y Sila regresó a Roma en el 82 a.C. para iniciar una dictadura (votada por el Senado), en la que persiguió sin piedad a sus oponentes exponiendo públicamente sus nombres (lo que significaba que todo el que pudiera hacerlo tenía derecho a darles muerte), y que supuso un ataque a los poderes populares de la constitución y un intento de restauración de los poderes del Senado.

Un antiguo partidario y protegido de Sila fue el joven Pompeyo. Sila había impulsado su carrera dándole cargos que normalmente solo podían ocupar los cónsules, y en el 70 a.C. fue elegido también cónsul. Pompeyo partió hacia el este tres años después para eliminar a los piratas del Mediterráneo, y siguió adelante hasta conquistar inmensos territorios en Asia en las guerras contra el Ponto. La juventud de Pompeyo, su éxito y sus notables aptitudes hicieron temer que fuera un dictador en potencia. Pero las interrelaciones en la política romana eran complejas. Con el paso de los años, aumentaron los desórdenes en la capital y la corrupción en los círculos gobernantes. Se intensificó el temor a una dictadura, pero era el temor de una de las diversas facciones oligárquicas, y cada vez estaba menos claro dónde estaba el peligro. Por otra parte, había una amenaza a la que se tardó mucho tiempo en prestar atención.

En el 59 a.C., había sido elegido cónsul otro aristócrata, sobrino de la esposa de Mario, el joven Julio César. Durante un tiempo, César colaboró con Pompeyo. El consulado le llevó al mando del ejército de la Galia y a una sucesión de brillantes campañas en los siguientes siete años, que culminaron con su conquista total. Aunque seguía de cerca la política, estos años mantuvieron a César lejos de Roma, donde la violencia organizada, la corrupción y el asesinato desfiguraban la vida pública y desacreditaban al Senado. Y esos años hicieron de César un hombre inmensamente rico que contaba con un ejército leal, con soldados muy experimentados, seguros de sí mismos y que veían en él a un jefe que les daría dinero, promoción y la victoria en el futuro. César era también frío, paciente y despiadado. Cuentan de él que una vez, bromeando y jugando a los dados con algunos piratas que le capturaron, dijo que les crucificaría cuando estuviera libre. Los piratas se rieron, pero algún tiempo después César los crucificó.

Algunos senadores se alarmaron cuando este hombre extraordinario expresó su deseo de quedarse en la Galia al mando de su ejército y de la provincia conservando el mando hasta las elecciones consulares, pese a que su conquista había concluido. Sus oponentes trataron de hacerle volver y de acusarle de actos ilegales cometidos en sus funciones de cónsul. César dio entonces el paso que, aunque ni él ni nadie lo sabía, fue el principio del fin de la república: cruzó al frente de su ejército el Rubicón, la frontera de su provincia, iniciando una marcha que le llevó finalmente hasta Roma. Sucedió en enero del 49 a.C. Fue un acto de traición, aunque él afirmó que defendía a la república de sus enemigos.

En tal apuro, el Senado llamó a Pompeyo para que defendiera la república. Sin fuerzas en Italia, Pompeyo se retiró y cruzó el Adriático para reunir un ejército. Los cónsules y la mayor parte del Senado marcharon con él. La guerra civil era ya inevitable. César se dirigió rápidamente a España, donde derrotó a siete legiones leales a Pompeyo; después se mostró benigno con ellas para ganarse a todos los soldados posibles. Por despiadado y hasta cruel que pudiera ser, la benevolencia con sus oponentes políticos era una muestra de astucia y prudencia; no se proponía imitar a Sila, dijo César. Después fue tras Pompeyo y le alcanzó en Egipto, donde fue asesinado, y donde César permaneció el tiempo suficiente para participar en una guerra civil egipcia y convertirse, casi de forma casual, en amante de la legendaria Cleopatra. Luego volvió a Roma, para embarcarse casi de inmediato hacia África y derrotar allí a un ejército romano que se le oponía. Por último, regresó de nuevo a España y destruyó una fuerza reunida por los hijos de Pompeyo. Era el 45 a.C., cuatro años después de cruzar el Rubicón.

Esta brillantez no era solo una cuestión de ganar batallas. A pesar de que sus visitas recientes a Roma habían sido breves, César había organizado con cuidado su respaldo político y había llenado el Senado con sus partidarios. Las victorias le dieron grandes honores y un poder real, convirtiéndose en dictador vitalicio por votación, con lo que fue un monarca de hecho en todo salvo en el nombre. Utilizó su poder sin importarle mucho las susceptibilidades de los políticos y sin mostrar una inventiva que sugiriera que su gobierno habría tenido éxito a largo plazo, aunque impuso el orden en las calles romanas y dio pasos para poner fin al poder de los prestamistas en la política. El futuro de Europa debe mucho a una reforma de César en concreto: la introducción del calendario juliano. Al igual que gran parte de lo que creemos romano, procedía de la Alejandría helenística, donde un astrónomo sugirió a César que el año de 365 días, con un día más cada cuatro años, permitiría abandonar las complejidades del calendario romano tradicional. El nuevo comenzó el 1 de enero del 45 a.C.

Quince meses después del comienzo del nuevo calendario, el 15 de marzo del 44 a.C., César moría asesinado en el Senado, en la cúspide de su éxito. Los motivos de sus asesinos eran complejos. En la elección del momento influyó sin duda la noticia de que planeaba una gran campaña en el este contra los partos. Si César se reunía con su ejército, podía regresar de nuevo triunfante, más intocable que nunca. Se hablaba de monarquía; algunos pensaban en un despotismo helenístico. Los complejos motivos de sus enemigos adquirieron respetabilidad por la aversión que sentían algunos por la flagrante afrenta a la tradición republicana que suponía el despotismo de hecho de un solo hombre. Los actos menores de ofensa a la constitución enemistaron a otros y, al final, sus asesinos fueron una mezcla de soldados decepcionados, oligarcas interesados y conservadores ofendidos.

Los asesinos no tenían respuesta a los problemas que César no había tenido tiempo de resolver, y en los que sus antecesores habían fracasado tan estrepitosamente. Tampoco pudieron protegerse por mucho tiempo. Se proclamó la restauración de la república, pero se confirmaron los actos de César. Hubo una reacción de repugnancia contra los conspiradores, que pronto tuvieron que huir de la ciudad. Dos años después, ellos estaban muertos y Julio César fue proclamado dios. La república, a su vez, agonizaba. Herida de muerte mucho antes de que César cruzara el Rubicón, su constitución había perdido el alma por muchos intentos que se hicieran para restablecerla. Pero sus mitos, su ideología y sus formas sobrevivieron en una Italia romanizada. Los romanos no pudieron resignarse a volver la espalda a la herencia institucional y a admitir lo que habían hecho con ella. Cuando finalmente lo hicieron, ya habían dejado de parecerse en todo, salvo en el nombre, a los romanos de la república.