La victoria sobre los persas inauguró la era más importante de la historia griega. Algunos han hablado de un «milagro griego», tan inmensos parecían los logros de la civilización clásica. Pero esos logros tenían como fondo una historia política tan amarga y envenenada que terminaron con la extinción de la institución que cobijó a la civilización griega, la ciudad-estado. Aunque es complicada en sus detalles, la historia puede resumirse fácilmente.

La guerra con Persia se prolongó aún durante treinta años después de las victorias griegas en Platea y Micala, pero como telón de fondo de algo más importante: la agudización de la rivalidad entre Atenas y Esparta. Una vez asegurada la supervivencia, los espartanos habían vuelto por fin a casa, donde los ilotas seguían siendo objeto de inquietud. Esta retirada dejó a Atenas como líder indiscutible de los estados que querían seguir presionando por liberar a otras ciudades del poder persa. Se formó una confederación, la Liga de Delos, que organizaría una flota común para combatir a los persas y cuyo mando se entregó a un ateniense. Con el paso del tiempo, los miembros dejaron de contribuir con barcos y empezaron a entregar dinero. Algunos se resistieron a pagar a medida que disminuía el peligro persa, y la intervención ateniense para asegurar el cumplimiento de los pagos aumentaba y se hacía más áspera. Naxos, por ejemplo, que trató de dejar la alianza, fue asediada hasta que volvió a ella. La Liga fue convirtiéndose poco a poco en un imperio ateniense, y señales de ello fueron el traslado de su cuartel general desde Delos hasta Atenas, el uso del dinero del tributo de los miembros para fines atenienses, la imposición de magistrados atenienses residentes a otros estados y la transferencia de importantes casos judiciales a los tribunales atenienses. Cuando se firmó la paz con Persia, en el 449 a.C., la Liga continuó existiendo, pese a la desaparición del motivo que la justificaba. En su momento culminante, más de 150 estados pagaban tributo a Atenas.

Esparta había acogido con satisfacción las primeras etapas de la transferencia de la responsabilidad a Atenas, satisfecha al ver que los demás estados asumían compromisos fuera de sus fronteras. Al igual que otros estados, Esparta solo se dio cuenta gradualmente de que la situación estaba cambiando. En esta toma de conciencia influyó en gran medida el hecho de que la hegemonía ateniense afectaba cada vez más a la política interna de los estados griegos. Estos se mostraban divididos a menudo en cuanto a la Liga; a los ciudadanos más ricos, que pagaban impuestos, les molestaba el pago del tributo, mientras que a los más pobres no, ya que no debían obtener dinero para pagarlo. Las intervenciones atenienses provocaban en ocasiones una rebelión interna, cuyo resultado fue muchas veces la imitación de sus instituciones. Atenas vivía, por su parte, entre luchas que la llevaban inexorablemente hacia la democracia. Hacia el 460 a.C., ya se había zanjado definitivamente la cuestión en la propia Atenas, por lo que el malestar ante su conducta diplomática tuvo pronto un tinte ideológico. Hubo otras circunstancias que también pudieron sumarse a la irritación contra Atenas: era un gran Estado comercial, y otra gran ciudad comercial, Corinto, se sentía amenazada. Los beocios, por su parte, sufrían asimismo directamente la agresión ateniense. Así, se fueron acumulando los motivos para formar una coalición contra Atenas, de la que Esparta asumió finalmente el liderazgo al unirse en la guerra contra Atenas iniciada en el 460. En los siguientes quince años se produjeron combates con resultados poco definitivos, y luego una paz insegura. En apenas quince años más, en el 431 a.C., comenzó la gran guerra interna que acabaría con la Grecia clásica: la guerra del Peloponeso.

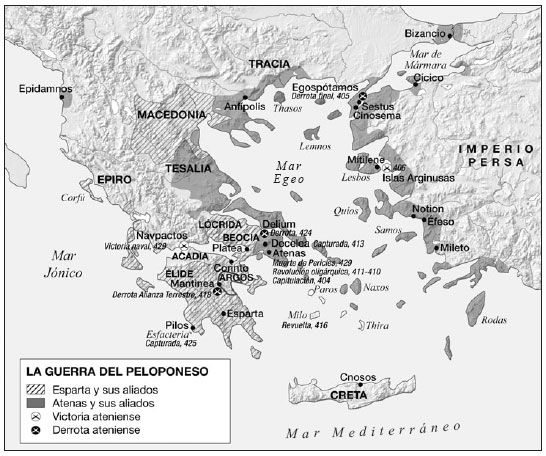

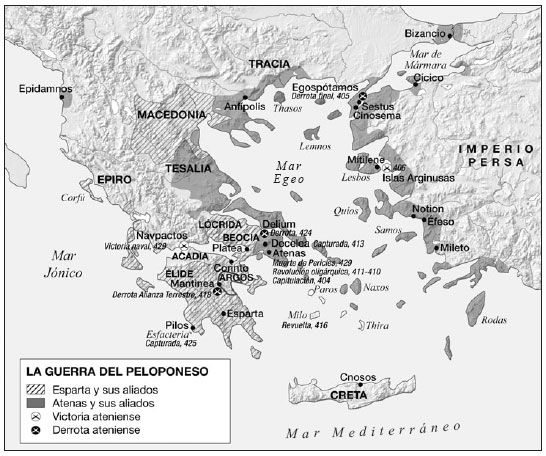

La guerra duró, con interrupciones, veintisiete años, hasta el 404 a.C. En esencia fue una lucha de la tierra contra el mar. Por una parte estaba la liga espartana, con Beocia, Macedonia (un aliado poco fiable) y Corinto como apoyos más importantes de Esparta; tenían el Peloponeso y un cinturón de tierra que separaba Atenas del resto de Grecia. Los aliados de Atenas estaban esparcidos en torno a la costa del Egeo, en las ciudades jónicas y en las islas, la zona que había dominado desde la época de la Liga de Delos. La estrategia la impusieron los medios disponibles. El ejército de Esparta tuvo sin duda su mejor baza en la ocupación del territorio ateniense, y después en la imposición de la sumisión. Los atenienses no podían igualar a sus enemigos en tierra, pero tenían la mejor armada, creación, en gran medida, de un gran estadista y patriota ateniense, el demagogo Pericles. Este basó en la flota una estrategia consistente en abandonar el campo ateniense ante la invasión anual de los espartanos —en cualquier caso, nunca había podido alimentar a la población— y trasladar a los habitantes a la ciudad y su puerto, El Pireo, al que estaba unida la ciudad por dos murallas de unos ocho kilómetros de longitud, situadas la una de la otra a unos 180 metros. Ahí los atenienses podían resistir la guerra, sin ser perturbados por bombardeos ni asaltos, técnicas que estaban fuera del alcance de los ejércitos griegos. Su flota, que aún controlaba el mar, aseguraría la alimentación tanto en la guerra como en la paz, con grano importado, de forma que el asedio no fuera eficaz.

Las cosas no funcionaron tan bien debido a una plaga que asoló la ciudad y a la ausencia de liderazgo tras la muerte de Pericles en el 429 a.C., pero la esterilidad básica de los primeros diez años de guerra radica en este punto muerto estratégico, que trajo por fin la paz en el 421 a.C., aunque no fue duradera. Las frustraciones atenienses encontraron finalmente salida en un plan para llevar la guerra más lejos.

En la isla de Sicilia se encontraba la rica ciudad de Siracusa, la colonia más importante de Corinto y, a su vez, la mayor rival comercial de Atenas. Capturar Siracusa suponía infligir una profunda herida al enemigo, terminar con un proveedor de grano para el Peloponeso y obtener un botín inmenso. Con esta riqueza, Atenas podría construir y dirigir una flota aún mayor, y lograr así una supremacía definitiva e incuestionada en el mundo griego; quizá también el dominio de la ciudad fenicia de Cartago y la hegemonía en el Mediterráneo occidental. El resultado fue la desastrosa expedición a Sicilia del 415-413 a.C. Fue decisiva, pero como golpe de gracia a las ambiciones de Atenas, que perdió la mitad de su ejército y toda su flota, y comenzó a sufrir un período de disturbios políticos y de desunión interna. Finalmente, la derrota cristalizó una vez más en la alianza de los enemigos de Atenas.

Los espartanos buscaron y entonces obtuvieron la ayuda persa a cambio de un acuerdo secreto mediante el que las ciudades griegas del continente asiático serían de nuevo vasallas de Persia (como habían sido antes de las guerras médicas), lo que les permitió reunir la flota que pudiera ayudar a las ciudades sometidas a Atenas que querían librarse del control imperial de esta. La derrota militar y naval minó la moral de Atenas. En el 411 a.C., una revolución frustrada sustituyó brevemente el régimen democrático por una oligarquía. Después se produjeron más desastres, la captura de la flota ateniense y, finalmente, el asedio. Esta vez el hambre surtió efecto. En el 404 a.C., Atenas tuvo que rendirse.

La historia acaba formalmente ese año, ya que lo que aconteció a continuación estaba implícito en los daños materiales y morales que los estados más poderosos de Grecia se habían infligido entre sí en esos amargos años. Hubo una breve hegemonía espartana durante la que esta ciudad intentó impedir que los persas hicieran efectivo el pagaré de las ciudades asiáticas griegas, y que tuvieron que pagar tras una guerra que reavivó el poder naval de Atenas y la reconstrucción de las Largas Murallas. Al final, Esparta y Persia, que tenían un interés común en impedir un renacimiento del poder ateniense, firmaron la paz en el 387 a.C. El acuerdo incluía una garantía conjunta para todas las demás ciudades griegas salvo las de Asia. Irónicamente, los espartanos se convirtieron enseguida en objeto de odio, del mismo modo que años antes lo habían sido los atenienses. Tebas asumió el liderazgo de sus enemigos. En Leuctra, en el 371 a.C., y ante el asombro del resto de Grecia, el ejército espartano cayó derrotado. Esta derrota marcó una época psicológica y militar de una forma parecida a lo que ocurrió con la batalla de Jena en la historia prusiana, más de dos mil años después. Las consecuencias prácticas también lo hicieron patente: se creó una nueva confederación en el Peloponeso como contrapunto de Esparta ante sus propios ojos, y la fundación de una Mesenia resucitada en el 369 a.C. supuso otro duro golpe. La nueva confederación era una señal de que los días de la ciudad-estado estaban acabando. El siguiente medio siglo sería testigo de su práctica desaparición, pero, por el momento, basta con haber llegado al 369 a.C.

Estos acontecimientos serían trágicos en la historia de cualquier país. El paso de los días de gloria de las guerras médicas a la recuperación casi sin esfuerzo de Persia gracias a las divisiones griegas es un drama circular que siempre ha cautivado la imaginación. Otra razón por la que se les ha prestado un interés tan intenso es que fueron el tema de un libro inmortal, la Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, la primera obra de historia que es contemporánea de los hechos que narra y la primera escrita científicamente. Pero la explicación fundamental de por qué estos años nos fascinan cuando no lo hacen guerras más importantes es que sentimos que, en medio de esa confusión de batallas, intrigas, desastres y gloria, subsiste aún un rompecabezas misterioso e indescifrable: ¿se desperdiciaron oportunidades reales después de Micala, o este largo hundimiento no fue más que el desvanecimiento de una ilusión, de unas circunstancias que por un momento parecieron prometer más de lo que era posible en realidad?

Los años de la guerra muestran también otro aspecto sorprendente, pues fue en ese período cuando se alcanzaron los mayores logros en el ámbito de civilización que jamás vio el mundo. Los acontecimientos políticos y militares moldearon esos logros en determinadas direcciones y al final les impusieron límites, determinando lo que sucedería en el futuro. Por eso, el siglo más o menos de la historia de este pequeño país cuyas décadas centrales son las de la guerra, merece tanta atención como los imperios milenarios de la Antigüedad.

Antes que nada, hemos de recordar el territorio tan pequeño en el que se apoyó la civilización griega. Había muchos estados griegos, sin duda, y estaban esparcidos por buena parte del Egeo, pero, aun cuando se incluyeran Macedonia y Creta, la superficie terrestre de Grecia cabría cómodamente en Inglaterra, sin Gales ni Escocia; y de ella, solo era cultivable una quinta parte. La mayoría de estos estados eran diminutos y no tenían más de 20.000 habitantes como máximo; el mayor pudo haber tenido 300.000. Dentro de ellos, solo una pequeña élite tomaba parte en la vida cívica y disfrutaba de lo que ahora consideramos la civilización griega.

El otro aspecto que hay que tener claro desde el principio es la esencia de esa civilización. Los griegos estaban lejos de menospreciar la comodidad y los placeres de los sentidos. La herencia física que nos dejaron fijó los cánones de belleza de muchas artes durante dos mil años. Aun así, los griegos son recordados sobre todo como poetas y filósofos; son sus logros intelectuales los que hacen que merezcan nuestra atención. Esto es lo que se reconoce implícitamente en la idea de la Grecia clásica, un concepto posterior y no de los propios griegos. No cabe duda de que algunos griegos de los siglos V y IV a.C. se consideraban portadores de una cultura superior a ninguna otra, pero la fuerza del ideal clásico radica en que es una visión perteneciente a una época posterior, que volvió sus ojos hacia Grecia y encontró ahí un patrón con el que evaluarse a sí misma. Las generaciones posteriores vieron este patrón sobre todo en el siglo V a.C., en los años que siguieron a la victoria sobre los persas, pero hay cierta distorsión en ello. Hay también una tendencia proateniense en esta visión, ya que el siglo V a.C. fue el del apogeo cultural de ese Estado. Sin embargo, tiene sentido distinguir la Grecia clásica de lo que hubo antes, normalmente llamada «arcaica» o «preclásica». El siglo V a.C. tiene una unidad objetiva debido a que en él se produjeron un realce y un reforzamiento especiales de la civilización griega, aun cuando esa civilización estaba indeleblemente unida al pasado, siguió en el futuro y se difundió por todo el mundo griego.

La civilización griega estaba aún enraizada en modelos económicos relativamente sencillos que, en esencia, eran los de la época anterior. Ninguna gran revolución la había alterado desde la introducción del dinero, y, durante aproximadamente tres siglos, solo hubo cambios graduales o específicos en la dirección o en los materiales objeto del comercio griego. Se abrieron algunos mercados y otros se cerraron, pero eso fue todo; las cuestiones técnicas se hicieron algo más complejas a medida que pasaban los años. Y el comercio entre países y ciudades era el sector económico más avanzado. Por debajo de este nivel, la economía griega no era aún tan compleja como lo que ahora creeríamos. El trueque, por ejemplo, persistió en todos los intercambios cotidianos hasta bien entrada la era de la moneda, lo que también indica la existencia de unos mercados relativamente sencillos, a los que el consumidor hacía solo demandas limitadas. La escala de la manufactura era también pequeña. Se ha dicho que en la época de máximo apogeo de la mejor cerámica ateniense, no eran más de 150 los artesanos que la hacían y la pintaban. No estamos hablando de un mundo de fábricas; probablemente, la mayoría de los artesanos y comerciantes trabajaban por libre, con unos pocos empleados y esclavos. Incluso los grandes proyectos de construcción, como el embellecimiento de Atenas, revelan la subcontratación de pequeños grupos de obreros. La única excepción podría haberse dado en la minería; parece ser que en las minas de plata de Laureo, en el Ática, trabajaban miles de esclavos, aunque su régimen de gestión —las minas pertenecían al Estado y estaban en cierto modo subarrendadas— sigue siendo desconocido. El núcleo de la economía en casi todas partes era la agricultura de subsistencia. A pesar de la especialización de la demanda y de la producción en Atenas o Mileto (que tenía cierta fama como centro productor de prendas de lana), la comunidad típica dependía de la producción, debida a los pequeños agricultores, del grano, las aceitunas, las uvas y la madera necesarios para el mercado interior.

Los hombres que trabajaban en las pequeñas explotaciones agrícolas eran los griegos típicos. Algunos eran ricos y la mayoría eran probablemente pobres según los criterios modernos, pero, aun ahora, el clima mediterráneo hace más tolerable que en otros lugares una renta relativamente baja. Es probable que el comercio a cualquier escala, así como otros tipos de actividad empresarial, estuvieran principalmente en manos de los metecos. Estos podían disfrutar de una buena posición social y a menudo eran ricos, pero en Atenas, por ejemplo, no podían adquirir tierras sin autorización especial, aunque sí podían hacer el servicio militar (lo que nos da algo de información sobre su número, ya que al principio de la guerra del Peloponeso había unos tres mil que podían permitirse el lujo de tener las armas y el equipo necesarios para servir en la infantería hoplita). Los demás habitantes varones de la ciudad-estado que no eran ciudadanos eran hombres libres o esclavos.

Las mujeres también estaban excluidas de la ciudadanía, aunque es arriesgado generalizar más allá de este dato en cuanto a sus derechos jurídicos. En Atenas, por ejemplo, no podían heredar ni tener propiedades, lo que sí era posible en Esparta, ni podían realizar transacciones comerciales por un valor superior a una medida de grano. Bien es cierto que en Atenas existía el divorcio a petición de la esposa, pero parece que no fue una costumbre demasiado extendida, y lo más probable es que en la práctica fuera más difícil de obtener que en el caso del hombre, que al parecer podía deshacerse de sus esposas con bastante facilidad. Los testimonios escritos indican que las mujeres, salvo las esposas de los hombres ricos, vivían, en su mayor parte, una vida de esclavas. Las normas sociales que regían el comportamiento de todas las mujeres eran muy restrictivas; incluso las mujeres de las clases superiores permanecían recluidas en sus casas la mayor parte del tiempo. Si se aventuraban a salir, debían hacerlo acompañadas; ser vistas en un banquete ponía en duda su respetabilidad. Las animadoras y las cortesanas eran las únicas mujeres que podían tener una vida pública y disfrutar de cierta celebridad, lo que le estaba vedado a una mujer respetable. Es significativo que en la Grecia clásica se pensara que las niñas no merecían ser escolarizadas. Estas actitudes sugieren la atmósfera particular de la sociedad de la que procedían, una sociedad muy diferente de, por ejemplo, la Creta minoica, entre sus antecesoras, o de la Roma posterior.

En cuanto a la sexualidad, la literatura nos revela que el matrimonio y el parentesco podían producir en Grecia los mismos sentimientos profundos y la misma consideración mutua entre hombres y mujeres que en nuestras sociedades. Hay a este respecto un elemento que hoy en día es difícil evaluar con exactitud, el de la tolerancia e incluso la idealización de la homosexualidad masculina, regulada por las convenciones sociales. En muchas ciudades griegas, era aceptable que los jóvenes de las clases superiores mantuvieran relaciones amorosas con hombres mayores (es interesante observar que en la literatura griega hay muchos menos testimonios del amor homosexual entre hombres de la misma edad). No se pensaba que estas relaciones les impidieran contraer un matrimonio heterosexual más tarde. Aunque hay en ello una parte de moda, todas las sociedades pueden proporcionar ejemplos de relaciones homosexuales que satisfacen a muchos hombres en una etapa de sus vidas; las de los antiguos griegos han atraído una atención excesiva, quizá por la ausencia de las inhibiciones y el control que hacían inapropiada la expresión del afecto homosexual en otras sociedades y por el prestigio general que su civilización ha transmitido incluso a sus representaciones menores. En su origen, tal vez estuviera relacionada con las restricciones que segregaban y limitaban las vidas de las mujeres libres.

Tanto en asuntos sexuales como en todo lo demás, sabemos mucho más de la conducta de una élite que sobre la de la mayoría de los griegos. La ciudadanía, que debió de abarcar a menudo muchos estratos sociales diferentes en la práctica, es una categoría tan vasta que no permite generalizaciones. Incluso en la democrática Atenas, el tipo de hombre que emergía de la vida pública y del que, por tanto, leemos en los documentos, era generalmente un terrateniente; no era probable que fuera un hombre de negocios, y mucho menos un artesano. Los artesanos podían ser importantes como miembros de su grupo en la asamblea, pero difícilmente podían abrirse paso hasta el liderazgo. Los hombres de negocios quizá tuvieran en su contra la convicción, tan arraigada entre los griegos de la clase superior, de que el comercio y la industria no eran ocupaciones propias de un señor, que debía llevar una vida ideal de ocio cultivado, basado en las rentas que le proporcionaban sus tierras, opinión que se transmitiría, con importantes repercusiones, a la tradición europea.

La historia social, por tanto, se tiñe de política. La preocupación griega por la vida política —la vida de la polis— y el hecho de que la Grecia clásica esté claramente delimitada por dos épocas políticas distintas (la de las guerras médicas y la de un nuevo imperio, el macedonio), hacen más fácil apreciar la importancia de la historia política griega para la civilización. Pero reconstruirla es por completo imposible. Muchas parroquias inglesas, quizá la mayoría, tienen registros más ricos que los que podemos recuperar de la mayoría de las ciudades-estado de Grecia. Lo que revelan estos testimonios es gran parte de la historia de Atenas, mucho de la de algunos otros estados y casi nada de otros muchos estados, y un relato muy completo de las relaciones que mantenían entre sí. Juntos, estos datos nos proporcionan un panorama bastante claro del contexto político de la civilización griega clásica, pero tan solo incertidumbre sobre muchos de sus detalles.

Atenas domina peligrosamente este panorama. Existe el gran riesgo de inferir con demasiada rapidez, a partir de lo que conocemos de Atenas, lo que era característico. A menudo creemos que lo que conocemos mejor es lo más importante, y dado que algunas de las principales personalidades griegas del siglo V a.C. eran atenienses y que Atenas fue uno de los polos de la gran historia de la guerra del Peloponeso, los especialistas han prestado una atención enorme a su historia. Pero también sabemos que Atenas era —por mencionar solo dos características— grande y un centro comercial; por tanto, debió de ser muy atípica en algunos aspectos importantes.

La tentación de sobrevalorar la importancia cultural de Atenas es menos peligrosa. Después de todo, esta primacía fue reconocida en su época. Aunque muchas de las principales personalidades griegas no eran atenienses y muchos griegos rechazaron las pretensiones de superioridad de Atenas, los atenienses se sentían los líderes de Grecia. Solo algunos de ellos, los más escrupulosos, dudaron en emplear los impuestos de la Liga de Delos para embellecer su ciudad. Así se construyeron los edificios cuyas ruinas aún pueblan la Acrópolis, el Partenón y los propileos, pero, por supuesto, el dinero dedicado a ellos solo existió porque eran muchos los estados griegos que reconocían la supremacía de Atenas. Esta realidad es lo que testimonian las listas de impuestos. Cuando, en vísperas de la guerra del Peloponeso, Pericles les dijo a sus compatriotas que su Estado era un modelo para el resto de Grecia, había un elemento de propaganda en sus palabras, pero también había convicción.

Su realidad geográfica debió de proporcionar efectivamente, a priori, poderosos motivos para conferir a Atenas la importancia que se le da tradicionalmente. Su posición trae a la memoria la tradición de que desempeñó un papel, mal definido pero al parecer importante, en la colonización jónica del Egeo y de Asia Menor. El fácil acceso a esta región, junto con su escasez de recursos agrícolas, la convirtieron en una potencia comercial y marítima a principios del siglo VI a.C. Gracias a esto, Atenas era la más rica de las ciudades griegas; a finales de ese siglo, el descubrimiento de los yacimientos de plata de Laureo fue el golpe de fortuna que necesitaba para construir la flota de Salamina, que le dio su indiscutible dominio del Egeo. Ese dominio fue lo que, finalmente, le permitió recaudar los tributos que repusieron sus arcas en el siglo V a.C. Atenas alcanzó la cúspide de su poder y su riqueza justo antes de la guerra del Peloponeso, en los años en que la actividad creativa y la inspiración patriótica llegaron a su punto culminante. El orgullo por la extensión del imperio iba entonces unido a unos logros culturales de los que el pueblo disfrutaba realmente.

El comercio, la flota, la confianza ideológica y la democracia son temas tan inseparable y tradicionalmente interconectados en la historia de la Atenas del siglo V a.C. como en la de la Inglaterra de finales del siglo XIX, aunque en un sentido muy diferente. Era general el reconocimiento en la época de que una flota de navíos, cuya movilidad dependía en última instancia de doscientos remeros asalariados, era un instrumento tanto del poder imperial como del mantenimiento de la democracia. El descubrimiento de un filón metalífero en Maronea permitió la construcción de una poderosa flota para combatir contra los persas. En un Estado naval, los hoplitas eran menos importantes que en otros lugares, y no hacía falta ninguna armadura costosa para ser remero, al que se podía pagar con los impuestos de la Liga o con los beneficios de la victoria en la guerra, como, por ejemplo, los que se esperaban obtener de la expedición a Sicilia. El imperialismo era auténticamente popular entre los atenienses, los cuales esperaban compartir sus beneficios, aunque solo fuera de forma indirecta y colectiva, y no tener que soportar sus cargas. Este fue un aspecto de la democracia ateniense que recibió una gran atención por parte de sus críticos.

Los ataques contra la democracia ateniense comenzaron muy pronto y han continuado desde entonces, adoptando posturas en las que hay tanto errores de interpretación histórica como defensas excesivas e idealizadoras de las mismas instituciones. Los recelos de los asustados conservadores, que nunca habían visto nada semejante, eran comprensibles, ya que la democracia surgió en Atenas de forma inesperada y, al principio, inadvertida. Sus raíces están en los cambios constitucionales del siglo VI a.C., que sustituyeron el principio organizador del parentesco por el de la localidad; tanto en la teoría como en la ley, al menos, el vínculo local llegó a ser más importante que la familia a la que se pertenecía. Parece ser que este cambio fue general en Grecia, y dio a la democracia la base institucional local que ha tenido habitualmente desde entonces. Le siguieron otros cambios. A mediados del siglo V a.C., todos los varones adultos tenían derecho a participar en la asamblea y a través de ella, por tanto, en la elección de los principales cargos administrativos. Los poderes del areópago se fueron reduciendo paulatinamente; después del 462 a.C. solo era un tribunal de justicia con jurisdicción sobre ciertos delitos. Al mismo tiempo, los demás tribunales se hicieron más susceptibles a la influencia democrática mediante la institución de un salario para quienes ejercían de jurado. Dado que los tribunales se ocupaban asimismo de muchos asuntos administrativos, esto significaba una gran participación popular en la gestión cotidiana de la ciudad. Inmediatamente después de la guerra del Peloponeso, cuando los tiempos eran difíciles, también se ofrecía un salario por asistir a la propia asamblea. Finalmente, estaba la creencia ateniense en la elección por sorteo; su uso para la selección de magistrados perjudicaba el prestigio y el poder hereditarios.

En la raíz de la constitución ateniense están el recelo ante la especialización, la autoridad enquistada y la confianza, por otro lado, en el sentido común colectivo. De ahí derivaban, sin duda, la relativa falta de interés que mostraron los atenienses por el rigor en la jurisprudencia —los debates ante los tribunales atenienses se centraban mucho más en las cuestiones relativas al motivo, la posición y el fondo que en las jurídicas— y la importancia que daban a la oratoria. Los líderes políticos de Atenas eran de hecho las personas que podían influir con sus palabras en sus conciudadanos. No importa que les llamemos demagogos u oradores; fueron los primeros políticos que buscaron el poder mediante la persuasión.

Hacia el final del siglo V a.C., aunque ni siquiera entonces era en modo alguno habitual, algunos de estos hombres procedían de familias que no pertenecían a la clase gobernante tradicional. La importancia que seguían teniendo las antiguas familias políticas era, sin embargo, una importante restricción del sistema democrático. Temístocles a principios del siglo, y Pericles cuando comenzó la guerra, eran miembros de antiguas familias, y su nacimiento les cualificaba, aun a los ojos de los conservadores, para dirigir los asuntos públicos; las antiguas clases dirigentes, gracias a esta restricción práctica, encontraban más fácil aceptar la democracia. Hay cierto paralelismo en esto con la aceptación a regañadientes de la reforma whig por los aristócratas ingleses del siglo XIX; el gobierno en Atenas, al igual que en la Inglaterra victoriana, permaneció durante mucho tiempo en manos de los hombres cuyos antepasados tenían expectativas de gobernar el Estado en una época más aristocrática. Otra limitación era la que imponían las exigencias de tiempo y dinero para poder ejercer la política. Aunque los jurados y los miembros de la asamblea recibieran dinero a cambio de su trabajo, los honorarios por asistir eran exiguos; al parecer, su origen estaba también en la necesidad de garantizar un quórum, lo que indica que no le era fácil a la asamblea conseguir que asistieran la mayoría de los ciudadanos. Por otra parte, muchos de ellos debían de vivir demasiado lejos; se ha calculado que no más de una octava parte de los ciudadanos, aproximadamente, estaban presentes en las reuniones reglamentarias, de las que se celebraban cuarenta al año. Estos datos no suelen tenerse en cuenta ni al criticar ni al idealizar la democracia ateniense, y explican en parte su evidente moderación. Los impuestos tampoco eran elevados y había pocas leyes discriminatorias para los ricos, como las que asociaríamos actualmente con un Estado de derecho, y como las que Aristóteles dijo que serían el resultado inevitable del gobierno de los pobres.

Aun en su época de apogeo, la democracia ateniense se identificaba con la aventura y la iniciativa en el ámbito de la política exterior. El apoyo a las ciudades griegas de Asia en su alzamiento contra Persia tenía el respaldo popular. Más tarde, por razones comprensibles, esto dio a la política exterior un sesgo antiespartano. La lucha contra el areópago fue encabezada por Temístocles, el creador de la flota ateniense de Salamina, que había percibido un peligro potencial en Esparta desde que terminó la guerra contra los persas. Así pues, la responsabilidad de la guerra del Peloponeso y de la exacerbación causada por esta de las facciones y divisiones de todas las demás ciudades de Grecia, ocurrió a las puertas de la democracia. Esto no solo llevó el desastre a la propia Atenas, como señalan sus críticos, sino que exportó o al menos despertó en todas las ciudades griegas la amargura del conflicto social y de las facciones. La oligarquía fue restaurada dos veces en Atenas —lo que no contribuyó a mejorar las cosas— y, a finales del siglo, la fe en la democracia ateniense se había debilitado dolorosamente. Tucídides solo pudo escribir su historia hasta el 411 a.C., pero la termina mostrando recelo y desilusión hacia su ciudad natal —que le había desterrado—, y Platón imprimiría para siempre sobre los demócratas atenienses el estigma de la ejecución de Sócrates en el 399 a.C.

Si en la balanza se pusiera también la exclusión de las mujeres, los metecos y los esclavos por parte de la democracia ateniense, seguramente se inclinaría en su contra; a los ojos modernos, esta democracia parece al mismo tiempo estrecha de miras y desastrosamente ineficaz. Pero no hay que menospreciar la importancia que después obtuvo Atenas para la posteridad. Las comparaciones anacrónicas y anuladoras son demasiado fáciles; no se puede comparar a Atenas con unos ideales que aún se llevan a la práctica imperfectamente después de dos mil años, sino con sus contemporáneos. Pese a la supervivencia de la influencia de las familias principales y a la imposibilidad práctica de que ni siquiera la mayoría de sus miembros asistieran a las reuniones de la asamblea, había más atenienses participando en el autogobierno de su Estado que en cualquier otro. La democracia ateniense, más que ninguna otra institución, trajo la liberación del hombre de las ataduras políticas del parentesco, que es uno de los grandes logros griegos. Muchos hombres que en otros lugares no habrían podido ocupar ningún cargo público, pudieron experimentar en Atenas la educación política de tomar decisiones responsables, que constituye el núcleo de la cultura política. Hombres de medios modestos podían ayudar a dirigir las instituciones que alimentaban y protegían el gran logro civilizador de Atenas. Asistían a debates de una altura y profundidad tales que es imposible descartarlos como mera retórica; sin duda debieron sopesarlos con cuidado a veces. Del mismo modo que la compartimentación geográfica entre las antiguas comunidades griegas fomentó una experiencia diversa que culminó finalmente en la ruptura con el mundo de gobernantes de inspiración divina y en la comprensión de la idea de que los acuerdos políticos podían decidirse de forma consciente, el estímulo para la participación en los asuntos públicos actuó en la Atenas clásica sobre un número de hombres sin precedentes, y no solo en la asamblea, sino también en las reuniones diarias del Consejo Popular que preparaba los trabajos de aquella. Aun careciendo del derecho de todos los ciudadanos a ocupar un cargo público, la democracia ateniense seguiría siendo el mayor instrumento de educación política ideado hasta ese momento.

En este contexto han de verse las equivocaciones, vanidades y juicios errados de los políticos atenienses. No dejamos de estimar los grandes logros de la cultura política occidental por la superficialidad y corrupción de gran parte de la democracia del siglo XX. Atenas podría ser juzgada, como cualquier sistema político, por sus mejores logros; bajo la dirección de Pericles, este sistema sobresalió y dejó atrás el mito de la responsabilidad individual sobre el propio destino político. Necesitamos mitos en la política y aún no hemos encontrado otro mejor.

Los atenienses, en cualquier caso, no habrían sentido el menor interés por muchas de las críticas modernas a su democracia. Sus defensores y detractores posteriores han caído en otro tipo de anacronismo, el de la interpretación errónea de las metas que los griegos pensaban que merecía la pena alcanzar. La democracia griega, por ejemplo, estaba lejos de estar dominada, como lo está la nuestra, por la mitología de la cooperación, y pagaba con alegría un precio mayor en destrucción que el que aceptaríamos hoy. Había una manifiesta competitividad en la vida griega, patente a partir de los poemas de Homero. Los griegos admiraban a los vencedores y pensaban que los hombres debían luchar para vencer. La liberación consiguiente de potencial humano fue colosal, pero también peligrosa. El ideal expresado en la tan manida palabra que traducimos inadecuadamente como «virtud» ilustra este extremo. Cuando los griegos la empleaban, se referían a personas que fueran capaces, fuertes, de pensamiento rápido, al tiempo que justas, de principios o virtuosas en el sentido moderno del término. El héroe de Homero, Ulises, se comporta a menudo como un pícaro, pero es valiente y listo, y triunfa; por tanto, es digno de admiración. Mostrar esta cualidad era bueno; no importaba que el coste social pudiera ser a veces alto. Al griego le importaban las apariencias: su cultura le enseñaba a evitar la vergüenza más que la culpa, y el temor a la vergüenza nunca se alejó del temor de la evidencia pública de la culpa. Aquí radica parte de la explicación del encarnizamiento de las facciones en la política griega; era un precio que se pagaba con gusto.

A fin de cuentas, la democracia ateniense debe respetarse sobre todo por lo que ha producido: una serie de triunfos culturales que constituyen hitos incluso en la historia de la civilización griega y que fueron hechos públicos. Mucha gente aplaudió y sostuvo el arte de Atenas; las tragedias pasaron la prueba, no de los ingresos en taquilla, sino la de unos jueces que interpretaban el gusto del público expresado con vigor. El escultor Fidias trabajó para embellecer la ciudad y no para un cliente en particular. Y cuando la democracia degeneró, parece que también disminuyó el impulso artístico, lo que fue una pérdida para toda Grecia.

Lo que convirtió a Grecia en la maestra de Europa (y, a través de ella, del mundo) es algo demasiado rico y variado como para generalizar al respecto, aun en un estudio extenso y especializado; es imposible resumirlo en una página o dos. Pero hay un tema sobresaliente: la creciente confianza en la indagación racional y consciente. Si civilización significa un avance hacia el control de la mente y del entorno por la razón, los griegos hicieron más por ella que cualquiera de sus antecesores. Inventaron la interrogación filosófica como parte de una de las grandes intuiciones de todos los tiempos, la de que puede encontrarse la explicación coherente y lógica de las cosas, que el mundo no depende en última instancia del capricho absurdo y arbitrario de dioses o demonios. Dicho así, naturalmente, no es una actitud que pudieran comprender ni comprendieran todos los griegos, ni siquiera la mayoría, sino que se abriría paso en un mundo impregnado de irracionalidad y superstición. Sin embargo, fue una idea revolucionaria y benéfica: buscaba la posibilidad de una sociedad en que esta actitud fuera general; hasta Platón, que pensaba que era imposible que la mayoría de la gente la compartiera, dio a los gobernantes de su Estado ideal la tarea de la reflexión racional como justificación tanto de sus privilegios como de la disciplina que se les imponía. El desafío griego al peso de la irracionalidad en la actividad social e intelectual moderó su fuerza como nunca antes había sucedido. Pese a la subsiguiente exageración y mitificación al respecto, el efecto liberador de este énfasis se sintió una y otra vez durante miles de años. Fue el mayor de los logros griegos.

Fue una revolución de tal magnitud en los modos de pensar en el Egeo que, actualmente, resulta difícil medir su propia escala. Tan notables son las obras de los intelectuales griegos y tanta importancia cobran que hace falta realizar cierto esfuerzo para penetrar a través de ellas y llegar a los valores del mundo del que surgieron. Lo facilita el hecho de que ninguna revolución de este tipo se completa nunca. Un vistazo a la otra cara de la moneda revela que la mayoría de los griegos continuaron viviendo enclaustrados en la irracionalidad tradicional y la superstición; incluso aquellos que estaban en condiciones de entender algo de las reflexiones que estaban abriendo nuevos mundos mentales rara vez aceptaron sus implicaciones. Se seguía mostrando respeto por las antiguas ortodoxias públicas; por ejemplo, en la Atenas del final del siglo V a.C., se consideraba impío negar la creencia en los dioses. Un filósofo pensaba que el sol era un disco al rojo vivo; el hecho de que fuera amigo de Pericles no le protegió, y tuvo que huir.

Fue en Atenas también donde la opinión pública sufrió una conmoción, la víspera de la expedición a Sicilia, por la misteriosa e inquietante mutilación de ciertas estatuas públicas, los «Hermae», o bustos de Hermes. Algunos atribuyeron los desastres posteriores a este sacrilegio. Sócrates, el filósofo ateniense que se convirtió, gracias a su discípulo Platón, en la figura arquetípica del intelectual y dejó como máxima la sentencia de que «una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida», ofendió la sensibilidad religiosa de su Estado y fue condenado a morir por sus conciudadanos; también fue condenado por cuestionar la astronomía admitida. No parece que se celebraran juicios similares en otros lugares, pero suponen un contexto de superstición popular que debió de ser más típico de la comunidad griega que la presencia de un Sócrates.

A pesar de tan importantes residuos históricos, el pensamiento griego, más que el de ninguna otra civilización anterior, reflejó cambios de enfoque y de modas que surgieron de su propio dinamismo y que no siempre culminaron en una mayor capacidad para intentar comprender la naturaleza y la sociedad en lugar de rendirse ante ellas, sino que a veces llevaron a puntos muertos y callejones sin salida, a exóticas y extravagantes fantasías. El pensamiento griego no es monolítico, y no hemos de imaginarnos un bloque con una unidad que impregna todas sus partes, sino un continuo histórico que se extiende durante tres o cuatro siglos, en el que destacan diferentes elementos en momentos diferentes, y que es difícil evaluar.

Una razón de ello es que las categorías de pensamiento de los griegos —la forma, por así decir, en que dibujaron el mapa intelectual antes de comenzar a pensar en sus elementos individuales con algún detalle— no son las nuestras, aunque a menudo sean tan engañosas como ellas. Algunas de las que nosotros empleamos no existían para los griegos, y su conocimiento les llevó a trazar diferentes fronteras entre campos de investigación diferentes de las nuestras. En ocasiones esto es obvio y no ofrece dificultades; cuando un filósofo, por ejemplo, sitúa la gestión doméstica y de las tierras (economía) como parte de un estudio de lo que nosotros llamaríamos «política», no es probable que lo malinterpretemos. Pero en temas más abstractos, puede causar problemas.

Un ejemplo se halla en la ciencia griega. A nosotros, la ciencia nos parece una forma adecuada de acercarnos al entendimiento del universo físico, y sus técnicas son las del experimento y la observación empírica. Para los pensadores griegos, era igualmente posible aproximarse a la naturaleza del universo físico a través del pensamiento abstracto, a través de la metafísica, la lógica y las matemáticas. Se ha dicho que la racionalidad griega fue en realidad y en última instancia un obstáculo para el progreso científico porque la investigación partía de la deducción lógica y abstracta, y no de la observación de la naturaleza. De los grandes filósofos griegos, solo Aristóteles daba importancia a la recogida y clasificación de datos, y en su mayor parte solo lo hizo en sus estudios sociales y biológicos. Este es uno de los motivos para no separar la historia de la ciencia griega de la de su filosofía con demasiada violencia, pues constituyen un todo, el producto de muchísimas ciudades que se desarrolló durante aproximadamente cuatro siglos.

Los comienzos de la ciencia y la filosofía griegas constituyen una revolución en el pensamiento humano que ya se había producido cuando aparecieron los primeros pensadores griegos de los que tenemos información. Vivían en la ciudad jonia de Mileto, en los siglos VII y VI a.C., donde hubo una importante actividad intelectual, al igual que en otras ciudades jonias, hasta la extraordinaria era del pensamiento ateniense que inauguró Sócrates. Sin duda, el estímulo de un contexto asiático, como en tantos otros aspectos, fue importante como detonante; también pudo haber sido significativo que Mileto fuera un lugar rico; parece que los primeros pensadores eran hombres adinerados que tenían tiempo para reflexionar. Sin embargo, los comienzos en Jonia dieron paso en poco tiempo a una gama de actividades intelectuales que recorrió todo el mundo griego. Las colonias occidentales de la Magna Grecia y de Sicilia fueron cruciales en muchos acontecimientos de los siglos VI y V a.C., y posteriormente, en la época helenística, la primacía sería de Alejandría. Todo el mundo griego estaba implicado en el éxito de la mente griega y, dentro de él, no debería concederse una preponderancia excesiva a la gran era de la indagación ateniense.

En el siglo VI a.C., Tales y Anaximandro emprendieron en Mileto una especulación consciente sobre la naturaleza del universo que demuestra que ya se había cruzado la frontera decisiva que separa al mito de la ciencia. Los egipcios habían llevado a cabo la manipulación práctica de la naturaleza y habían aprendido mucho de forma inductiva en este proceso, mientras que los babilonios habían realizado importantes mediciones. La escuela de Mileto hizo buen uso de esta información, y posiblemente adoptó también conceptos cosmológicos fundamentales de las civilizaciones antiguas; Tales sostenía que la Tierra tenía su origen en el agua. Pero los filósofos jonios superaron pronto su herencia y expusieron una visión general de la naturaleza del universo que sustituyó el mito por la explicación no personalizada, lo que es más impresionante que el hecho de que las respuestas específicas que dieron resultaran finalmente falsas. El análisis griego sobre la naturaleza de la materia es un ejemplo. Aunque se bosquejó una teoría del átomo que se anticipó dos mil años, esta fue rechazada en el siglo IV a.C. en favor de una visión basada en la de los primeros pensadores jonios de que toda materia estaba compuesta por cuatro «elementos» —aire, agua, tierra y fuego— combinados en diferentes proporciones en diferentes sustancias. Esta teoría dominó posteriormente en la ciencia occidental hasta el Renacimiento y tuvo una enorme importancia histórica por los límites que fijó y las posibilidades que abrió. Era también, por supuesto, errónea.

El temor a que la teoría de los elementos fuese errónea debe tenerse en cuenta como consideración secundaria en este momento. Lo importante de los jonios y de la escuela que fundaron era lo que se viene llamando, con razón, su «asombrosa» novedad. Apartaron a dioses y demonios de la comprensión de la naturaleza. También es cierto que el tiempo terminaría por arrollar parte de sus logros; en Atenas, al final del siglo V a.C., la condena por la blasfemia que constituían opiniones mucho menos osadas que las de los pensadores jonios de dos siglos antes era algo más que una alarma temporal ante la derrota y el peligro. Uno de estos pensadores jonios había dicho: «Si el buey pudiera pintar un cuadro, su dios sería como un buey»; pocos siglos después, la civilización mediterránea clásica había perdido gran parte de esta capacidad de percepción. Su aparición temprana es la señal más asombrosa del vigor de la civilización griega.

Estas ideas no solo fueron engullidas por la superstición popular. Otras tendencias filosóficas también desempeñaron su papel. Una de ellas coexistió con la tradición jonia durante mucho tiempo, y tendría una vida e influencia mucho mayores. En esencia, decía que la realidad era inmaterial; que, como Platón posteriormente manifestó en una de sus expresiones más persuasivas, en la vida solo experimentamos las imágenes de la forma y de las ideas puras, representaciones divinas de la auténtica realidad, que solo puede aprehenderse con el pensamiento, lo que no solo era objeto de la especulación sistemática, sino también de la intuición. Pese a su inmaterialidad, este tipo de pensamiento también tenía sus raíces en la ciencia griega, aunque no en las especulaciones de los jonios sobre la materia, sino en las actividades de los matemáticos.

Algunos de los mayores avances de los matemáticos griegos no se lograron hasta mucho después de la muerte de Platón, cuando se alcanzaría lo que constituye el mayor triunfo del pensamiento griego: el establecimiento de la mayor parte de la aritmética y de la geometría que sirvieron a la civilización occidental hasta el siglo XVII. Todos los escolares conocían el nombre de Pitágoras, que vivió en Crotona, al sur de Italia, a mediados del siglo VI a.C., y del que se podría decir que fundó la prueba deductiva. Por suerte o por desgracia, hizo algo más: Pitágoras descubrió la base matemática de los armónicos mediante el estudio de una cuerda en vibración y se interesó especialmente por la relación entre los números y la geometría. Su acercamiento a ellos fue en parte místico; Pitágoras, como muchos matemáticos, era un hombre de mentalidad religiosa, y se dice que celebró la conclusión satisfactoria de esta famosa prueba sacrificando un buey. Su escuela —había una «hermandad» pitagórica secreta— sostuvo después que la naturaleza última del universo era matemática y numérica. «Imaginaban que los principios de las matemáticas eran los principios de todas las cosas», dijo Aristóteles con cierta desaprobación, aunque su propio maestro, Platón, había estado muy influido por esta creencia y por el escepticismo de Parménides, un pitagórico de principios del siglo V a.C., acerca del mundo que conocen los sentidos. Los números parecían más atractivos que el mundo físico, ya que poseían tanto la perfección definida como la abstracción de la idea que representaba la realidad.

La influencia pitagórica en el pensamiento griego es un campo inmenso; por suerte, no hace falta resumirla. Lo que importa aquí son sus repercusiones últimas en una visión del universo que, al estar construida sobre principios matemáticos y deductivos y no sobre la observación, fijó la astronomía en líneas erróneas durante cerca de dos mil años. De ahí procede la idea de un universo compuesto por esferas sucesivas superpuestas sobre las que se movían el Sol, la Luna y los planetas, siguiendo una pauta fija y circular alrededor de la Tierra. Los griegos ya advirtieron que no parecía que esta fuera la forma en que se movía el cielo en la práctica. Pero —por decirlo en pocas palabras— salvaron las apariencias introduciendo cada vez más perfeccionamientos en el esquema básico al tiempo que se negaban a examinar los principios a partir de los cuales se dedujo este. Las elaboraciones definitivas no llegaron hasta el siglo II con la obra del famoso alejandrino Ptolomeo, cuyos esfuerzos alcanzaron un notable éxito; solo unos cuantos disidentes hicieron objeciones (lo que muestra que eran posibles otros resultados intelectuales en la ciencia griega). Pese a las insuficiencias del sistema de Ptolomeo, pudieron hacerse predicciones del movimiento de los planetas que aún servirían como guía para la navegación oceánica en la época de Colón, aun cuando se basaban en conceptos erróneos que hasta su época esterilizaron el pensamiento cosmológico.

Tanto la teoría de los cuatro elementos como el desarrollo de la astronomía griega ilustran el sesgo deductivo del pensamiento griego y su debilidad característica, su vivo deseo de establecer una teoría verosímil que explicara la gama más amplia de experiencias sin someterlas a la prueba del experimento. Todo ello afectó a la mayoría de las esferas del pensamiento que actualmente consideramos dentro del ámbito de la ciencia y de la filosofía. Sus frutos fueron, por una parte, una argumentación de un rigor y una agudeza sin precedentes, y, por otra, el escepticismo último sobre los datos sensoriales. Solo los médicos griegos, dirigidos por Hipócrates, en el siglo V a.C., sacaron provecho del empirismo.

En el caso de Platón —y, para bien o para mal, la discusión filosófica está más influida por él y por su discípulo Aristóteles que por ningún otro hombre—, este sesgo podría haberse visto reforzado por la mala opinión que tenía de las cosas que observaba. Ateniense y aristócrata de nacimiento, se apartó del mundo de los asuntos prácticos en el que había esperado participar, decepcionado por la política de la democracia ateniense y, en concreto, por cómo se había tratado a Sócrates, a quien se le había condenado a muerte. De Sócrates había aprendido Platón no solo su pitagorismo, sino un enfoque idealista de las cuestiones éticas y una técnica de investigación filosófica. Platón pensaba que se podía descubrir el Bien mediante la investigación y la intuición; era una realidad. Esta era la mayor de una serie de «ideas» —la Verdad, la Belleza, la Justicia eran otras— que no eran ideas en el sentido de que, en un momento determinado, habían cobrado forma en la mente de una persona (como cuando se dice «tengo una idea sobre esto»), sino que entendía como entidades reales, que gozaban de una existencia real en un mundo inmutable y eterno, del que estas ideas eran los elementos. Este mundo de realidad inmutable, pensaba Platón, estaba oculto para nosotros por los sentidos, que nos engañaban, pero era accesible al alma, que podía entenderlo mediante el uso de la razón.

Estas ideas tuvieron una importancia que va mucho más allá de la filosofía técnica. En ellas (como en las de Pitágoras) pueden hallarse, por ejemplo, rastros de una visión que más tarde sería familiar, la del puritanismo, de que el ser humano está irreconciliablemente dividido entre el alma, de origen divino, y el cuerpo, que la encarcela. Y el resultado ha de ser no la reconciliación, sino la victoria de la primera sobre el segundo. Esta idea pasaría al cristianismo con enormes repercusiones. De forma también inmediata, Platón tuvo una preocupación intensamente práctica, ya que creía que el orden bajo el que vivía el ser humano podía fomentar u obstaculizar el conocimiento de ese mundo ideal de universales y realidad. Platón expuso sus ideas en una serie de diálogos entre Sócrates y personas que acudían a dialogar con él, que fueron los primeros libros de texto del pensamiento filosófico. El que llamamos La República fue el primer libro en el que se exponía un proyecto de sociedad dirigida y planificada para alcanzar un objetivo ético. Describe un Estado autoritario (que recuerda a Esparta) en el que los matrimonios estarían regulados para producir los mejores resultados genéticos, la familia y la propiedad privada no existirían, la cultura y las artes estarían sometidas a censura y la educación, atentamente supervisada. La minoría que gobernara este Estado estaría constituida por aquellas personas con una talla intelectual y moral que les capacitara para estudiar, lo que les permitiría realizar la sociedad justa en la práctica mediante la comprensión del mundo de las ideas. Al igual que Sócrates, Platón sostenía que la sabiduría era la comprensión de la realidad y asumía que ver la verdad debería hacer imposible no actuar de acuerdo con ella. A diferencia de su maestro, sin embargo, creía que, para la mayoría de la gente, la educación y las leyes deberían imponer exactamente esa vida sin búsqueda que Sócrates pensaba que no valía la pena vivir.

La República y sus argumentos provocarían siglos de discusión e imitación, pero esto ocurrió con casi toda la obra de Platón. Como dijo un filósofo inglés del siglo XX, toda la filosofía posterior en Occidente fue prácticamente una serie de notas a pie de página a Platón. Pese a su aversión por lo que veía a su alrededor y los prejuicios que engendró en él, Platón anticipó casi todas las grandes cuestiones de la filosofía, ya fueran sobre moral, estética, la base del conocimiento o la naturaleza de las matemáticas, y expuso sus ideas en grandes obras cuya lectura siempre inspira una profunda reflexión y un gran placer.

La academia que fundó Platón puede considerarse en cierto modo la primera universidad del mundo. En ella estudió su discípulo Aristóteles, un pensador más completo y equilibrado, menos escéptico sobre las posibilidades de lo real y menos aventurado que su maestro. Aristóteles nunca rechazó del todo las enseñanzas de Platón, pero se alejó de ellas en aspectos fundamentales. Recogió y clasificó innumerables datos (con un interés especial por la biología), y no rechazó la experiencia sensorial como Platón. De hecho, Aristóteles buscó tanto el conocimiento firme como la felicidad en el mundo de la experiencia, negando el concepto de ideas universales y utilizando la inducción para ir de los hechos a las leyes generales. Aristóteles fue un pensador tan rico y estaba tan interesado en tantos aspectos de la experiencia que resulta tan difícil delimitar su influencia histórica como la de Platón. Su obra escrita proporcionó un marco para el estudio de la biología, la física, las matemáticas, la lógica, la crítica literaria, la estética, la psicología, la ética y la política durante dos mil años. Las formas de pensamiento y los enfoques que facilitó sobre estos temas fueron lo bastante elásticos e inclusivos como para contener en última instancia la filosofía cristiana. También fundó una ciencia de la lógica deductiva que no quedó superada hasta el final del siglo XIX. Es un logro inmenso, diferente, pero no menos importante que el de Platón.

El pensamiento político de Aristóteles estaba de acuerdo con el de Platón en un aspecto: la ciudad-estado era la mejor forma social concebible, aunque Aristóteles pensaba que hacía falta reformarla y purificarla para que funcionara adecuadamente. Pero, salvo en este aspecto, Aristóteles se alejó mucho de su maestro. Aristóteles creía que el funcionamiento apropiado de la polis sería el que diera a cada una de sus partes la función apropiada, y, para él, era en esencia una cuestión de comprensión lo que llevaba, en la mayoría de los estados existentes, a la felicidad. En la formulación de una respuesta, utilizó una idea griega que sus enseñanzas harían perdurar: la del justo medio, la idea de que la excelencia está en un equilibrio entre los extremos. Los datos empíricos parecían confirmarlo, y Aristóteles reunió, al parecer, mayor cantidad de estas pruebas de una forma sistemática que cualquiera de sus antecesores; otro invento griego se le había anticipado, sin embargo, en el énfasis sobre la importancia de los hechos sociales: la historia.

La invención de la historia fue otro gran logro griego. En la mayoría de los países, las crónicas o anales que pretenden simplemente dejar constancia de sucesiones de acontecimientos preceden a la historia. En Grecia no fue así. La historia escrita en griego surgió de la poesía y, de forma sorprendente, alcanzó su máximo nivel ya en sus primeras representaciones, en dos libros escritos por maestros que nunca fueron igualados por sus sucesores. Al primer historiador griego, Herodoto, se le ha llamado con razón «el padre de la historia». La palabra historie existía antes que él y significaba «investigación». Herodoto le dio un significado complementario: el de investigación de los acontecimientos en el tiempo, y al exponer los resultados escribió la primera obra de arte en prosa en una lengua europea que ha llegado hasta nuestros días. Su estímulo fue un deseo de entender un hecho casi contemporáneo, el gran combate con Persia. Herodoto acumuló información sobre las guerras médicas y sus antecedentes leyendo una enorme cantidad de las obras que estaban a su alcance, interrogando a las personas en sus viajes y anotando asiduamente todo lo que escuchaba y leía. Por primera vez, estas notas se convirtieron en objeto de algo más que una crónica. El resultado es su Historia, un notable informe sobre el imperio persa, que incorporaba mucha información sobre la historia griega anterior y una especie de estudio del mundo, seguido de un relato de las guerras médicas hasta Micala. Herodoto dedicó gran parte de su vida a viajar. Nacido, según la tradición, en la ciudad doria de Halicarnaso, en el sudoeste de Asia Menor, en el 484 a.C., llegó a Atenas, donde vivió unos años como meteco, y donde pudo haberse ganado la vida recitando en público su obra. Más tarde se dirigió a una nueva colonia situada en el sur de Italia, donde completó su obra y murió, poco después del 430 a.C. Por tanto, Herodoto conoció, en parte por experiencia, toda la extensión del mundo griego, y también viajó a Egipto y otros lugares. Así pues, su gran libro, un relato escrupulosamente basado en testimonios de testigos, está respaldado por una amplia experiencia, aun cuando Herodoto a veces tratara dichos testimonios con cierta credulidad.

Se reconoce generalmente que una de las superioridades de Tucídides, el gran sucesor de Herodoto, fue su enfoque más riguroso de los informes y su intento de controlarlos de forma crítica. El resultado es un logro intelectual más impresionante, aunque su austeridad da aún más relieve al encanto de la obra de Herodoto. El tema de Tucídides fue aún más contemporáneo: la guerra del Peloponeso. La elección reflejaba una profunda implicación personal y una nueva concepción. Tucídides era miembro de una destacada familia ateniense (sirvió como general hasta que cayó en desgracia por un supuesto error cometido en el mando) y deseaba descubrir las causas que habían llevado a su ciudad y a Grecia a la terrible crisis en que estaban sumidas. Compartía con Herodoto un motivo práctico, ya que pensaba (como harían la mayoría de los historiadores griegos posteriores) que lo que descubriera tendría un valor práctico, pero no solo quería describir, sino también explicar. El resultado es una de las piezas más notables de análisis histórico jamás escritas y la primera que trató de profundizar en los diferentes niveles de explicación. En este proceso, proporcionó un modelo de juicio objetivo para los historiadores futuros, ya que rara vez dejó que se manifestaran sus lealtades atenienses. El libro no se llegó a concluir —solo llega hasta el 411 a.C.—, pero el juicio global es conciso y sorprendente: «El aumento del poder de Atenas y del temor de Esparta fue, en mi opinión, la causa que las empujó a la guerra».

La invención de la historia es en sí misma testimonio del nuevo alcance intelectual de la literatura creada por los griegos, la primera completa que conoce la humanidad. La literatura judía casi la iguala en su carácter global, pero no contiene ni teatro ni historia crítica, no digamos ya los géneros más ligeros. No obstante, la literatura griega comparte con la Biblia una primacía que da forma a toda la escritura occidental posterior. Aparte de su contenido positivo, impuso los principales estilos literarios y los primeros argumentos para una crítica con la que juzgarlos.

Desde el principio, como muestra Homero, la literatura griega estuvo estrechamente vinculada con las creencias religiosas y con las enseñanzas morales. Hesíodo, un poeta que probablemente vivió a finales del siglo VIII a.C. y considerado generalmente el primer poeta griego de la era postépica, se ocupó conscientemente del problema de la justicia y de la naturaleza de los dioses, confirmando así la tradición según la cual la literatura era mucho más que un placer y estableciendo uno de los grandes temas de la literatura griega para los siguientes cuatro siglos. Los griegos consideraron casi siempre a los poetas unos maestros cuyas obras estaban impregnadas de insinuaciones místicas, de inspiración. Pero habría muchos poetas y muchos estilos de poesía en Grecia. El primero que cabría distinguir es el escrito en un tono personal, según el gusto de la sociedad aristocrática. Pero, del mismo modo que en la era de los tiranos el mecenazgo privado estaba concentrado, con el tiempo fue pasando lentamente al área colectiva y cívica. Los tiranos fomentaron deliberadamente las fiestas públicas que serían vehículos de las mayores muestras del arte literario griego, las tragedias. Los orígenes del arte dramático son religiosos, y sus elementos debieron de estar presentes en todas las civilizaciones. El ritual de la adoración es el primer teatro. Pero también ahí el logro griego consistió en llevar esto hacia una reflexión consciente sobre lo que estaba ocurriendo; se esperaba del público algo más que la resignación pasiva o el arrebato orgiástico. En este teatro surgió el impulso didáctico.

La primera forma del arte dramático griego fue el ditirambo, canto coral que se recitaba en las fiestas del dios Dionisos, junto con danzas y mímica. En el 535 a.C., nos cuentan, sufrió una innovación decisiva, cuando Tespis le añadió un actor cuyo parlamento era una especie de antífona para el coro. Se añadieron innovaciones y aumentó el número de los actores, y cien años después llegaron a su plenitud y madurez con el teatro de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aunque solo han sobrevivido treinta y tres obras de estos autores (incluyendo una trilogía completa), sabemos que en el siglo V a.C. se representaron algo más de trescientas tragedias diferentes. En estas obras sigue percibiéndose el fondo religioso, aunque quizá no tanto en las palabras como en las diferentes ocasiones en las que se representaban. Las grandes tragedias se ponían a veces en escena en trilogías durante las fiestas cívicas a las que asistían ciudadanos que ya estaban familiarizados con las historias básicas (a menudo mitológicas) a las que iban a asistir, lo que también sugiere su efecto educativo. Probablemente, la mayoría de los griegos no vieron nunca una obra de Esquilo; sin duda un número infinitesimal en comparación con el de españoles modernos que han visto una obra de Lope de Vega. Sin embargo, quienes no estaban demasiado ocupados con el cuidado de sus tierras, o no vivían demasiado lejos de los lugares de las representaciones, proporcionaban una gran audiencia.

Un número de personas superior al de ninguna otra sociedad antigua pudo examinar y reflexionar sobre el contenido de su propio mundo moral y social. Lo que deseaban eran explicaciones emotivas de sus antiguos ritos, y esto es lo que los grandes dramaturgos les dieron en su mayor parte, aun cuando algunas obras fueron más allá y otras satirizaron incluso, en momentos favorables, las devociones sociales. Desde luego, no era un cuadro naturalista lo que ofrecían, sino la actuación de las leyes de un mundo heroico tradicional y sus atroces consecuencias en unos individuos atrapados en su funcionamiento. En la segunda mitad del siglo V a.C., Eurípides comenzó incluso a utilizar la forma habitual de la tragedia como vehículo para cuestionar ciertas convenciones sociales, inaugurando así una técnica que explotarían en el teatro occidental autores tan posteriores y diferentes como Gogol o Ibsen. El marco que proporcionaba el argumento, sin embargo, resultaba familiar, y en su esencia había un reconocimiento del peso de la ley inexorable y de la némesis. Cabría pensar en última instancia que la aceptación de este entorno es más testimonio del lado irracional que del racional de la mentalidad griega. Pero representaba una gran diferencia con respecto a la mentalidad con que la congregación de un templo oriental presenciaba, con temor o esperanza, la inmutable sucesión de rituales y sacrificios.

En el siglo V a.C., el ámbito del teatro se amplió también en otros aspectos. Esto sucedió cuando la comedia ática se desarrolló como forma independiente, y encontró en Aristófanes su primer gran manipulador de personas y hechos para diversión de otros. Sus componentes eran a menudo políticos, casi siempre sumamente tópicos, y con frecuencia insolentes. Su supervivencia y su éxito son el testimonio más sorprendente que tenemos de la tolerancia y la libertad de la sociedad ateniense. Cien años después, casi se había alcanzado el mundo moderno en la moda de representar obras sobre intrigas de esclavos y turbulentas historias de amor. No tienen el impacto de Sófocles, pero aún pueden divertir y siguen siendo casi un milagro, ya que no existía nada parecido doscientos años antes. La rapidez con que se desarrolló la literatura griega después de la época de la poesía épica y su perdurabilidad son testimonio de las capacidades de innovación y desarrollo mental griegos, fáciles de apreciar aún en nuestros días aunque no podamos explicarlas.

La literatura en las postrimerías de la época clásica tenía todavía por delante una larga e importante vida cuando desaparecieron las ciudades-estado. Tuvo un público creciente, ya que el griego se convertiría tanto en la lengua franca como en la lengua oficial de todo Oriente Próximo y gran parte del Mediterráneo, y aunque no alcanzaría de nuevo las cumbres de la tragedia ateniense, siguió proporcionando obras maestras. La sensación de declive en las artes plásticas es más evidente. Aquí, sobre todo en la arquitectura monumental y en el desnudo, Grecia había fijado también unas normas para el futuro. A partir de los primeros préstamos tomados de Asia, evolucionó una arquitectura completamente original, el estilo clásico, cuyos elementos siguen evocando deliberadamente incluso los constructores del siglo XX. En unos cientos de años se difundió por gran parte del mundo desde Sicilia hasta la India; en este arte también los griegos fueron exportadores culturales.

En un aspecto, la geología les fue favorable a los griegos, ya que Grecia tenía gran cantidad de piedra de alta calidad. Su durabilidad queda atestiguada por la magnificencia de los restos que vemos hoy. Pero existe una imagen equivocada: la pureza y austeridad con que la Atenas del siglo V a.C. se nos presenta en el Partenón ocultan la imagen real que tuvo para los ojos griegos. Hemos perdido las llamativas estatuas de dioses y diosas, la pintura y el color ocre, y la profusión de monumentos, altares y estelas que debieron de llenar la Acrópolis y oscurecer la sencillez de sus templos. La realidad de muchos grandes centros griegos, como el templo de Apolo, en Delfos, podría haber sido más parecida a, por ejemplo, la de la moderna Lourdes. La impresión que se obtiene al aproximarse a dicho templo de Apolo es un caos de pequeños y desordenados altares atestados de vendedores, puestos y baratijas (aunque debemos tener en cuenta la contribución de los descubrimientos fragmentarios de la arqueología a esta impresión).

Sin embargo, y hecha esta salvedad, la erosión del tiempo ha permitido que surgiera de su primitiva apariencia externa una belleza de formas casi inigualada. No es posible emitir un juicio, acerca de estas formas artísticas, independiente de unas normas de valoración que en último término derivan de esas mismas formas. Lo cierto es que, al crear un arte que ha atraído con tanta fuerza a la mente humana a lo largo de los siglos, los griegos demostraron una grandeza artística insuperable y una capacidad asombrosa para darle expresión.

La gran calidad artística está también presente en la escultura griega. Aquí también constituyó una ventaja la presencia de piedra de calidad, y fue importante la influencia en sus orígenes de los modelos orientales, a menudo egipcios. Al igual que en la cerámica, una vez absorbidos los modelos orientales, la escultura evolucionó hacia un mayor naturalismo. El tema por excelencia de los escultores griegos fue la figura humana, reproducida no ya como objeto conmemorativo o de culto, sino por sí misma. En este caso tampoco podemos estar seguros siempre de cuál fue la estatua acabada que vieron los griegos, pues a menudo estas figuras estaban doradas, pintadas o decoradas con marfil y piedras preciosas. Algunas obras de bronce sufrieron saqueos o fueron fundidas, por lo que el predominio de la piedra podría inducir a error. Sus restos, sin embargo, registran una clara evolución. Se comienza con estatuas de dioses y de hombres y mujeres jóvenes cuya identidad desconocemos casi siempre, presentados de forma ingenua y simétrica en poses no muy alejadas de las orientales. En las figuras clásicas del siglo V a.C., el naturalismo comienza a mostrarse en una distribución desigual del peso y en el abandono de la sencilla postura frontal, y a evolucionar hacia el estilo maduro y humanizado con que Praxíteles y el siglo IV a.C. tratan el cuerpo y, por primera vez, el desnudo femenino. El escultor Fidias consiguió resolver la manera de decorar los vértices bajos de los frontones con la innovación del tratamiento de las vestiduras. Los abundantes y sinuosos pliegues de los vestidos se pegan al cuerpo, pero no impiden llevar a cabo un profundo estudio anatómico de la figura.

Una gran cultura es algo más que un mero museo, y ninguna civilización puede reducirse a un catálogo. Pese a su carácter elitista, el éxito y la importancia de Grecia abarcan todos los aspectos de la vida; tanto la política de la ciudad-estado como una tragedia de Sófocles y una estatua de Fidias forman parte de ella. Las épocas posteriores captaron esto de forma intuitiva, ignorando afortunadamente la distinción consciente que los especialistas en historia marcaron entre unos y otros períodos y lugares. Fue un error fructífero, porque al final Grecia sería tan importante para el futuro por lo que se creyó que fue como por lo que fue realmente. El significado de la experiencia griega iba a representarse y reinterpretarse, y la antigua Grecia sería redescubierta y reconsiderada y, de maneras distintas, resucitada y reutilizada durante más de dos mil años. Pese a todas las formas en las que la realidad no estuvo a la altura de la idealización posterior, y pese a la fuerza de sus vínculos con el pasado, la civilización griega fue sencillamente hasta entonces la extensión más importante de la comprensión por la humanidad de su propio destino. En cuatro siglos, Grecia creó la filosofía, la política, la mayor parte de la aritmética y de la geometría, y las categorías del arte occidental. Sería suficiente, aun cuando sus errores no hubieran sido también tan fructíferos. Europa vive desde entonces de los intereses del capital que Grecia invirtió, y, a través de Europa, el resto del mundo.