Mesopotamia no fue el único gran valle fluvial que alumbrara una civilización, pero el único ejemplo temprano que rivaliza con ella en antigüedad y duración es el de Egipto. Durante miles de años después de su desaparición, los vestigios físicos de la primera civilización del valle del Nilo fascinaron a la gente y dieron alas a su imaginación; incluso los griegos quedaron perplejos ante la leyenda de la sabiduría oculta de una tierra donde los dioses eran mitad humanos, mitad animales, y aún hoy hay quien pierde el tiempo tratando de discernir el significado sobrenatural de la disposición de las pirámides. El antiguo Egipto siempre ha sido nuestra mayor herencia visible de la Antigüedad.

La riqueza de sus restos arqueológicos es uno de los motivos por los que sabemos más de los egipcios que de gran parte de la historia mesopotámica. Por otro lado, existe también una importante diferencia entre ambas civilizaciones: la sumeria apareció primero, y la egipcia pudo beneficiarse de su experiencia y ejemplo. El significado exacto de esto ha dado origen a innumerables debates. Se han visto aportaciones mesopotámicas en el primer arte egipcio: en la presencia de sellos cilíndricos en los comienzos de la historia egipcia, en la semejanza de las técnicas constructivas de monumentos con ladrillos y en la deuda de los jeroglíficos, la escritura pictográfica de Egipto, con la antigua escritura sumeria. Que hubo importantes y fructíferos vínculos entre el antiguo Sumer y Egipto parece incuestionable, pero lo que probablemente nunca se sabrá es cómo y cuándo se produjo el primer encuentro de los pueblos del Nilo con Sumer. Al menos parece probable que, cuando se produjo, la influencia sumeria se transmitiera por medio de los pueblos del delta y del bajo Nilo. En cualquier caso, estas influencias actuaron en un entorno que siempre diferenció radicalmente la experiencia egipcia de la de cualquier otro centro de civilización: el que proporcionaba el propio Nilo, corazón de la prehistoria y de la historia de Egipto.

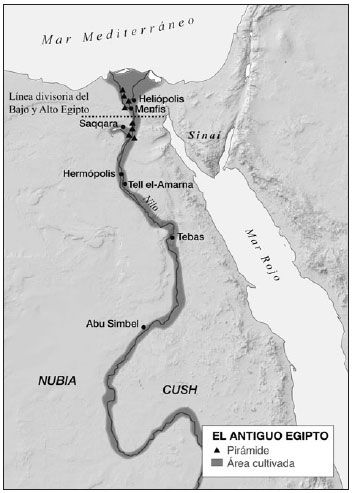

Egipto quedaba definido por el Nilo y los desiertos que lo flanqueaban; era el país que regaba el río, un oasis disperso y alargado. En la época prehistórica debió de ser también un gran pantano, de casi mil kilómetros de longitud y, salvo en el delta, de solo unos pocos kilómetros de ancho. Desde el principio, las inundaciones anuales del río fueron el mecanismo básico de la economía y fijaron el ritmo de la vida en sus riberas. La agricultura enraizó gradualmente en los lechos de lodo que se acumulaban año tras año, pero las primeras comunidades debieron de ser precarias y su entorno, semiacuático; gran parte de su vida ha quedado enterrada para siempre en los lechos de lodo del delta. Lo que queda de esta primera época son objetos fabricados y utilizados por los pueblos que vivieron en los bordes de las zonas de inundación o en las escasas áreas rocosas del interior del valle o de sus flancos. Antes del 4000 a.C., estos habitantes empezaron a sentir el impacto de un importante cambio climático; se acumuló la arena procedente de los desiertos y se produjo la desecación. Pertrechados con unas técnicas agrícolas elementales, los hombres pudieron bajar a trabajar los suelos del llano enriquecidos por las inundaciones.

Desde el principio, por tanto, el río fue el dador de vida para Egipto. Era más una deidad benévola cuya generosidad infinita se recibiría con agradecimiento, que la peligrosa y amenazadora fuente de inundaciones repentinas y catastróficas en medio de las cuales lucharon los hombres de Sumer para obtener tierras del lodazal. Era un entorno en el que la agricultura (aunque se estableció más tarde que en el Mediterráneo oriental o Anatolia) producía beneficios rápidos y abundantes, y que quizá hizo posible una «explosión» demográfica que liberó sus recursos humanos y naturales. Aunque, como muestran las señales de contactos en el cuarto milenio a.C., la influencia sumeria podría haber servido como factor de estímulo, no cabe decir que fuera decisiva; en el valle del Nilo siempre hubo un potencial para la civilización que quizá no necesitó ningún estímulo externo para desarrollarse. Al menos está claro que, cuando surgió finalmente la civilización egipcia, tuvo un carácter único que la diferencia de todo lo que podemos encontrar en otros lugares.

Las raíces más profundas de esta civilización deben estudiarse a partir de la arqueología y de la tradición posterior, que muestran la presencia de unos pueblos de lengua camita en el Alto Egipto (en el sur, es decir, Nilo arriba) en la época neolítica. Desde alrededor del 5000 a.C., estos pueblos cazaban, pescaban y recolectaban en el valle, y finalmente emprendieron su cultivo. Vivían en poblados agrupados en torno a centros comerciales y, al parecer, pertenecían a unos clanes que tenían animales como símbolo o tótem, que reproducían en su cerámica. Esta fue la base de la organización política que finalmente se estableció en Egipto, que empezó con el surgimiento de unos jefes de clanes que controlaban las regiones habitadas por sus seguidores.

Ya en sus comienzos, estos pueblos contaban con varios logros tecnológicos importantes, aunque no parece que fueran unos agricultores tan avanzados como los de otros lugares del antiguo Oriente Próximo. Sabían construir embarcaciones de papiro, trabajar materiales duros como el basalto y convertir el cobre en pequeños artículos para el uso cotidiano. Eran, por así decir, bastante competentes mucho antes del surgimiento de la escritura, había artesanos especializados y, a juzgar por sus joyas, existían diferencias muy marcadas de clase o posición social. Entonces, en algún momento alrededor del cuarto milenio, se produjo una intensificación de las influencias externas, aparentemente primero en el norte, en el delta. Los indicios de comercio y de contactos con otras regiones se multiplican, sobre todo con Mesopotamia, cuya influencia aparece en el arte de esta época. Mientras tanto, la caza y la agricultura ocasional dan paso a un cultivo más intenso. En el arte aparece el bajorrelieve, que será tan importante después en la tradición egipcia; los objetos de cobre son más abundantes. Todo parece surgir de pronto, al mismo tiempo, casi sin antecedentes, y a esta época pertenece la estructura política básica del futuro imperio.

En algún momento del cuarto milenio se unieron dos imperios, uno al norte y otro al sur, uno en el Bajo Egipto y otro en el Alto Egipto. Un dato de interés que lo diferencia de Sumer es la inexistencia de ciudades-estado. Egipto parece pasar directamente de la precivilización al gobierno de zonas extensas. Las primeras ciudades egipcias eran los mercados de los agricultores; las comunidades agrarias y los clanes se unieron en grupos que constituyeron la base de las posteriores provincias. Egipto sería una unidad política setecientos años antes de que lo lograra Mesopotamia, e, incluso después, su experiencia de la vida urbana iba a ser muy limitada.

De los reyes de los dos Egiptos sabemos poco hasta alrededor del 3200 a.C., pero podemos suponer que eran los triunfadores finales de siglos de luchas para consolidar el poder sobre grupos cada vez mayores de personas. Es hacia esa misma época cuando comienza a haber testimonios escritos, y dado que la escritura existe desde el mismo comienzo de la historia egipcia, podemos reconstruir un relato mucho más histórico del desarrollo de su civilización que en el caso de Sumer. En Egipto, la escritura se utilizó desde su aparición no solo como un instrumento administrativo y económico, sino también para registrar acontecimientos en monumentos y reliquias concebidos para que perduraran.

Hacia el 3200 a.C., los testimonios indican que un gran rey del Alto Egipto, Menes, conquistó el norte. Egipto se unificó, por tanto, en un enorme Estado de casi mil kilómetros de longitud, que seguía el río hasta Abu Simbel. Iba a ser incluso mayor y a extenderse más, aguas arriba del gran río que era su corazón, y también iba a sufrir rupturas periódicas, pero este es efectivamente el comienzo de una civilización que sobreviviría hasta la era clásica de Grecia y Roma. Durante casi tres mil años —mil más de lo que hasta ahora ha durado la cristiandad— Egipto fue una entidad histórica, y durante la mayor parte de este tiempo, fuente de maravillas y objeto de admiración. En un período tan largo ocurrieron muchas cosas, de las que no lo sabemos en modo alguno todo, pero son la estabilidad y la capacidad de conservación de la civilización egipcia lo que más nos sorprende de ella, no sus vicisitudes.

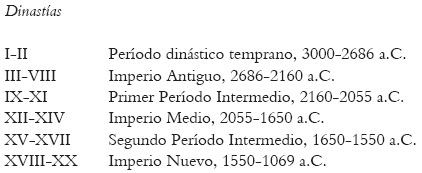

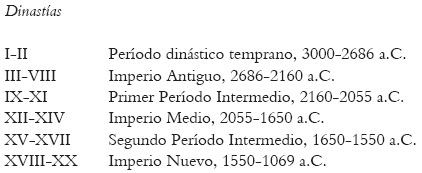

A grandes rasgos, la época de mayor esplendor de esa civilización tuvo lugar alrededor del 1000 a.C. Antes de esa fecha, cabe visualizar fácilmente la historia egipcia en cinco grandes etapas. Tres de ellas se denominan, respectivamente, Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo, separadas entre sí por otras dos denominadas Primer Período Intermedio y Segundo Período Intermedio. En términos muy generales, los tres «imperios» son períodos de éxito o al menos de gobierno consolidado, y las dos etapas intermedias son transiciones caracterizadas por la debilidad y la desorganización, debidas a causas externas e internas. Es como una especie de pastel dividido en capas, con tres pisos de sabores diferentes separados por dos de mermelada informe.

Esta no es en modo alguno la única forma de entender la historia egipcia, ni a todos los efectos la mejor. Muchos especialistas utilizan una forma alternativa de establecer la cronología del antiguo Egipto, en función de más de treinta dinastías de faraones, sistema que tiene la gran ventaja de estar relacionada con criterios objetivos; evita las discrepancias, perfectamente oportunas pero molestas, sobre si, por ejemplo, las primeras dinastías han de situarse en el «Imperio Antiguo» o distinguirse como un período «arcaico» diferente, o sobre la línea que hay que trazar al principio o al final del Período Intermedio. Sin embargo, un esquema en cinco partes, si a ellas unimos un preludio arcaico, es suficiente para entender la historia del Egipto antiguo. Las fechas y dinastías de cada período se exponen a continuación.

Al igual que en la historia mesopotámica, también se produce una especie de ruptura cuando Egipto queda atrapado en medio de una gran serie de trastornos que se originan fuera de sus fronteras, a los que cabe razonablemente aplicar el manido término «crisis». Cierto es que la antigua tradición egipcia no llega realmente a su fin hasta varios siglos después, y algunos egipcios modernos insisten en la continuidad del sentido de la identidad entre los egipcios desde la época de los faraones. Sin embargo, el principio del primer milenio puede servir para fijar cómodamente el punto en que la historia se interrumpe, aunque solo sea porque a partir de entonces los grandes logros de los egipcios empezaron a quedar atrás.

Los grandes logros de Egipto fueron sobre todo obra del Estado monárquico y en él se centraron. La forma de Estado era en sí misma la expresión de la civilización egipcia. El primer foco fue Menfis, la capital del Imperio Antiguo, cuya construcción se inició en vida de Menes. Posteriormente, con el Imperio Nuevo, la capital estuvo normalmente en Tebas, aunque hubo también períodos de incertidumbre sobre su ubicación. Menfis y Tebas fueron grandes centros religiosos y complejos palaciegos; no progresaron realmente hacia un auténtico urbanismo. La ausencia de ciudades con anterioridad a esta época tuvo también importancia política. Los reyes egipcios no surgieron, a diferencia de los de Sumer, como los «grandes hombres» de la comunidad de una ciudad-estado que originariamente delegara en ellos la capacidad de obrar en su nombre. Tampoco fueron simplemente hombres que, como los demás, estuvieran sometidos a los dioses que gobernaban a todos los hombres, grandes o pequeños. La tensión entre palacio y templo no existía en Egipto, y cuando surgió, la monarquía egipcia no tuvo rival. Los faraones serían dioses, no sirvientes de los dioses.

No fue hasta el Imperio Nuevo cuando empezó a aplicarse el título de «faraón» a la persona del rey; anteriormente, el término se utilizaba para indicar la residencia del rey y de su corte. Sin embargo, los monarcas egipcios ya tenían desde mucho antes la autoridad que tanto iba a impresionar al mundo antiguo, y que se manifiesta en el tamaño con que son representados en los primeros monumentos. Esta autoridad la heredaron en definitiva de los reyes prehistóricos, que poseían un carácter sagrado especial por su poder para asegurar la prosperidad mediante el éxito en la agricultura. Tales poderes se atribuyen aún hoy a algunos reyes africanos hacedores de lluvia; en el antiguo Egipto, el centro era el Nilo. Se creía que los faraones controlaban la subida y la bajada de sus aguas; la propia vida, ni más ni menos, para las comunidades ribereñas. Los primeros rituales que conocemos de la monarquía egipcia se refieren a la fertilidad, al riego y al aprovechamiento de las tierras. Las primeras representaciones de Menes le muestran excavando un canal.

Con el Imperio Antiguo aparece la idea de que el rey es el señor absoluto de la tierra. Pronto se le venerará como descendiente de los dioses, los señores originales de la tierra, y se convierte en un dios, en Horus, hijo de Osiris, asumiendo los poderosos y terribles atributos del creador divino del orden. A sus enemigos se los representa colgados en filas como cadáveres de aves de caza, o arrodillados suplicando que, como a los enemigos menos afortunados, no se les rompa ritualmente el cráneo. La justicia es «lo que ama el faraón» y el mal, «lo que odia el faraón»; este es divinamente omnisciente, y no necesita código ni ley, pues es el guía. Más tarde, con el Imperio Nuevo, se representaba a los faraones con la estatua heroica de los grandes guerreros de otras culturas contemporáneas; se les muestra en sus carros, como poderosos hombres de la guerra, aplastando a sus enemigos y sacrificando con pulso firme animales de presa. Quizá pueda inferirse cierta secularización de este cambio, pero no sitúa a la monarquía egipcia fuera del ámbito de lo sagrado y terrible. «Es un dios cuyos tratos dan la vida, el padre y la madre de todos los hombres, único en sí mismo, sin igual», escribía uno de los altos funcionarios del faraón aún en el 1500 a.C.

Hasta el Imperio Medio, solo el faraón esperaba vivir después de la muerte. Egipto, más que ningún otro Estado de la Edad del Bronce, siempre hizo hincapié en la encarnación del dios en el rey, aun cuando las realidades de la vida en el Imperio Nuevo y la aparición del hierro cuestionaran cada vez más dicho concepto. Después, los desastres que asolaron Egipto a causa de los extranjeros harían imposible seguir creyendo que el faraón fuera el dios de todo el mundo.

Mucho antes del Imperio Nuevo, el Estado egipcio adquirió otra armazón institucional: una compleja e impresionante jerarquía de burócratas. En su cúspide estaban los visires, los gobernadores provinciales y los altos funcionarios, que procedían principalmente de la nobleza; algunos de los más importantes eran enterrados con una pompa que rivalizaba con la de los faraones. Las familias menos eminentes proporcionaban los miles de escribas necesarios para proveer de personal y atender una compleja administración dirigida por el jefe de los funcionarios. El carácter distintivo de esta burocracia puede percibirse en los textos literarios que enumeran las virtudes necesarias para ser un buen escriba: dedicación al estudio, autocontrol, prudencia, respeto a los superiores y consideración escrupulosa al carácter sagrado de los pesos, las medidas, los bienes raíces y las formas jurídicas. Los escribas recibían su formación en una escuela especial en Tebas, donde no solo se enseñaban la historia y la literatura tradicionales y el dominio de diversas formas de escritura, sino, al parecer, también agrimensura, arquitectura y contabilidad.

La burocracia dirigía un país en el que la mayor parte de sus habitantes eran campesinos. La vida de estos no podía ser del todo cómoda, ya que servían de mano de obra para las grandes obras públicas de la monarquía y proporcionaban los excedentes de los que podían subsistir la clase noble, la burocracia y un gran aparato religioso. Pero la tierra era rica y estaba cada vez mejor controlada por técnicas de riego establecidas en un período predinástico, que fueron probablemente una de las primeras manifestaciones de la capacidad inigualada de movilizar el esfuerzo colectivo, que sería una de las características del gobierno egipcio. Verduras, cebada y trigo eran los principales cultivos de los campos que recorrían los canales de riego, y la dieta que estos hacían posible era complementada por las aves de corral, el pescado y la caza (todo lo cual figura en abundancia en el arte egipcio). El ganado se empleaba para la tracción y el arado, al menos ya en el Imperio Antiguo. Con pocos cambios, esta agricultura siguió siendo la base de la vida en Egipto hasta la época moderna, y fue suficiente para convertirla en el granero de los romanos.

En el excedente de esta agricultura se basaba también la espectacular y notable forma egipcia de ostentación, un amplio conjunto de grandes obras públicas de piedra de antigüedad inigualable. En el antiguo Egipto, las casas y los edificios agrícolas se construían con los ladrillos de adobe que ya se utilizaban en tiempos predinásticos; no estaban concebidos para desafiar la eternidad. Los palacios, las tumbas y los monumentos conmemorativos de los faraones eran otro asunto; estaban construidos de piedra, de la que se disponía en abundancia en algunas zonas del valle del Nilo. Aunque se labraba cuidadosamente con herramientas, primero de cobre y después de bronce, y a menudo estaba adornada con primorosos grabados y pinturas, la tecnología aplicada para utilizar este material no era nada complicada. Los egipcios inventaron la columna de piedra, pero su gran logro en construcción no fue tanto arquitectónico y técnico como social y administrativo. Sus creaciones se basaban en una concentración sin precedentes y casi inigualable de mano de obra. Bajo la dirección de un escriba, se utilizaba a miles de esclavos y a veces regimientos enteros de soldados para tallar y manipular las enormes masas de las construcciones egipcias. Con la única y elemental ayuda de palancas y trineos —no existían manivelas, poleas ni aparejos de poleas—, y mediante la construcción de colosales rampas de tierra, se edificaron una sucesión de monumentos que aún nos sorprenden.

Los primeros fueron construidos durante la dinastía III; los más famosos son las pirámides de las tumbas de los reyes, de Saqqara, cerca de Menfis. Una de ellas, la «pirámide escalonada», fue la obra maestra del primer arquitecto cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, Imhotep, canciller del rey. Su obra fue tan impresionante que posteriormente se le deificó —como dios de la medicina—, además de ser reverenciado como astrónomo, sacerdote y sabio. Se le atribuye el comienzo de la edificación en piedra, y no es difícil creer que la construcción de algo tan novedoso como dicha pirámide, de sesenta metros de altura, se considerara la manifestación de un poder divino. Tanto esta como las demás pirámides se alzaron en una civilización que hasta entonces vivía solo en casas de barro. Más o menos un siglo después, se emplearon bloques de piedra de quince toneladas cada uno para la construcción de la pirámide de Keops, y fue en esta época (durante la dinastía IV) cuando se terminaron las mayores pirámides de Guiza. La construcción de la pirámide de Keops duró veinte años; la leyenda de que trabajaron en ella 100.000 hombres se considera actualmente una exageración, pero debieron de necesitarse muchos miles, y las enormes cantidades de piedra (entre 5 y 6 millones de toneladas) se trajeron de lugares situados hasta a 800 kilómetros de distancia. Esta colosal construcción está perfectamente orientada, y sus lados, de 228,6 metros de largo, tienen una diferencia de menos de veinte centímetros, solo un 0,09 por ciento de diferencia. No resulta sorprendente que las pirámides figuraran más tarde entre las siete maravillas del mundo, ni que sean las únicas de esas maravillas que sobreviven. Eran el mayor testimonio del poder y de la confianza en sí mismo del Estado faraónico. Naturalmente, no fueron los únicos grandes monumentos de Egipto. Cada una de ellas era solo la construcción dominante de un gran complejo de edificaciones agrupadas en torno a la residencia del rey después de su muerte. En otros emplazamientos había grandes templos, palacios y las tumbas del valle de los Reyes.

Estas enormes obras públicas fueron, en sentido tanto real como figurado, lo más grande que dejaron los egipcios a la posteridad, y hacen menos sorprendente que después se considerara a los egipcios también unos grandes científicos; nadie creía que estos enormes monumentos no se basaran en las habilidades matemáticas y científicas más refinadas. Pero esta deducción no es válida, y de hecho no es cierta. Aunque los egipcios eran unos excelentes agrimensores, solo en tiempos recientes ha comenzado la ingeniería a requerir matemática más avanzada; y no hay duda de que esa técnica no fue necesaria para erigir las pirámides. Lo que sí era imprescindible era una notable competencia en la medición y la manipulación de ciertas fórmulas para calcular volúmenes y pesos, y hasta ahí llegaron las matemáticas egipcias, con independencia de lo que crean sus admiradores posteriores. Es sabido que los matemáticos modernos no tienen en mucha estima los logros teóricos de los egipcios, que, sin duda, no superaron a los babilonios en este arte. Los egipcios trabajaban con una numeración decimal que a primera vista parece moderna, pero, analizado en perspectiva, quizá su única contribución significativa a las matemáticas posteriores fuera la invención de las fracciones.

Sin duda, unas matemáticas primitivas explican en parte lo estéril de las empresas astronómicas de los egipcios, otro campo en el que la posteridad, paradójicamente, les atribuiría grandes logros. Cierto es que sus observaciones eran lo bastante exactas como para permitir la predicción de la crecida del Nilo y el ritual alineamiento de los edificios, pero su astronomía teórica carecía de valor. En este ámbito también les superaban con creces los babilonios. Las inscripciones en las que se registró la ciencia astronómica egipcia suscitarían siglos de respeto entre los astrólogos, pero su valor científico era escaso y su capacidad predictiva solo alcanzaba un plazo relativamente corto. La única obra sólida basada en la astronomía egipcia fue el calendario. Los egipcios fueron el primer pueblo que fijó el año solar de 365,25 días, que dividieron en doce meses, cada uno de ellos de tres «semanas» de diez días, con cinco días sobrantes al final del año; una disposición, cabe observar, que se recuperaría en 1793, cuando los revolucionarios franceses trataron de sustituir el calendario cristiano por uno más racional.

El calendario, aunque debía mucho a la observación de los astros, debió de reflejar también, en sus orígenes remotos, la observación del gran latido del corazón de la vida egipcia, las inundaciones del Nilo. Estas daban al agricultor egipcio un año de tres estaciones, cada una de ellas de unos cuatro meses de duración: una para la siembra, una de inundación y otra para la cosecha. Pero el infinito ciclo del Nilo también influyó en Egipto a niveles más profundos.

La estructura y solidez de la vida religiosa del antiguo Egipto influyeron enormemente en otros pueblos. Herodoto creía que los griegos habían adquirido los nombres de sus dioses de Egipto; estaba equivocado, pero es interesante que lo pensara. Más tarde, los emperadores romanos consideraron los cultos a los dioses egipcios una amenaza y fueron prohibidos con frecuencia, aunque finalmente tuvieron que ser tolerados, tan grande era su atractivo. Los conjuros y la charlatanería con sabor egipcio atraían aún a los europeos cultos del siglo XVIII; una expresión más divertida e inocente de la fascinación por el mito del antiguo Egipto puede verse todavía en los rituales de los shriners, hermandades secretas de respetables hombres de negocios norteamericanos que desfilan en las grandes ocasiones por las calles de sus pequeñas ciudades vestidos con fez y pantalones bombachos. De hecho, el vigor de la religión egipcia tuvo cierta continuidad y esta, al igual que otros aspectos de su civilización, sobrevivió mucho tiempo a las formas políticas que la sostuvieron y le dieron cobijo.

Sin embargo, aún hay algo a lo que es particularmente difícil enfrentarse. Palabras como vigor pueden ser malinterpretadas; la religión en el antiguo Egipto era mucho más un marco que lo impregnaba todo, tan dado por descontado como el sistema circulatorio del cuerpo humano, que una estructura independiente como la que posteriormente sería la Iglesia. Por supuesto, existían las figuras religiosas, sacerdotes asociados con lugares y cultos concretos, y ya en el antiguo Egipto algunos de esos sacerdotes tenían estatus social suficiente para asegurarse un entierro privilegiado. Pero sus templos eran almacenes y puntos de comercio además de lugares de culto, y muchos de los antiguos sacerdotes solían combinar sus obligaciones rituales con las de los escribanos, administradores y burócratas. No podían compararse con lo que posteriormente se asociaría al clero.

La religión no se consideraba conscientemente una fuerza viva y en crecimiento, sino que, por el contrario, era un aspecto de la realidad, una descripción de un cosmos inmutable. Pero esta también podría ser una forma equívoca de expresarlo. Un importante libro sobre la visión del mundo de los primeros mesopotámicos y egipcios lleva el sugerente título de Antes de la filosofía; hemos de recordar que muchos conceptos y distinciones que damos por supuestos al evaluar las mentalidades de otras épocas (e incluso al hablar de ellas) no existían para los hombres en cuyas mentes tratamos de penetrar. La frontera entre religión y magia, por ejemplo, le importaba muy poco al antiguo egipcio, aunque fuera consciente de que una y otra tenían su propia eficacia. Se ha dicho que la magia estuvo siempre presente como una especie de cáncer en la religión egipcia; aunque la imagen es demasiado interpretativa, expresa bien la intimidad del vínculo. Otra distinción de la que carecía el antiguo Egipto era la que la mayoría de nosotros hacemos automáticamente entre el nombre y la cosa. Para el antiguo egipcio, el nombre era la cosa; el objeto real que nosotros separamos de su designación era idéntico a esta. Igual podría ocurrir con otras imágenes. Los egipcios vivían en el simbolismo como peces en el agua, dándolo por supuesto, por lo que, para comprenderlos, hemos de abrirnos paso a través de los presupuestos de nuestra propia era, poco propensa a dar valor a los símbolos.

En la valoración del significado y la función de la religión en el antiguo Egipto interviene una visión completa del mundo. En principio, hay un abrumador testimonio de su importancia: durante casi todo el tiempo que duró su civilización, los antiguos egipcios mostraron una tendencia notablemente uniforme a buscar a través de la religión una forma de penetrar en la diversidad del flujo de la experiencia corriente, con el fin de llegar a un mundo inmutable más fácil de comprender por medio de la vida que vivían ahí los muertos. Quizá se detecte aquí también el latido del Nilo; todos los años, el río lo cubría todo para crearlo de nuevo, pero su ciclo era siempre recurrente, inmutable, la encarnación de un ritmo cósmico. El cambio supremo que amenazaba a la gente era la muerte, la máxima expresión de desintegración y flujo que era su experiencia común. La religión egipcia parece obsesionada desde sus inicios con ella: sus expresiones más conocidas son, después de todo, las momias y los ajuares funerarios de las cámaras mortuorias que se conservan en nuestros museos. En el Imperio Medio, llegó a creerse que todos los egipcios, no solo el rey, podían esperar una vida en otro mundo. Conforme a ello, a través del ritual y el símbolo, a través de la preparación de los argumentos que tendría que exponer ante sus jueces en el otro mundo, la gente podía prepararse para la otra vida con una razonable confianza en alcanzar el bienestar inmutable que esta en principio ofrecía. La visión egipcia de la otra vida era, por tanto, diferente de la sombría versión de los mesopotámicos; la gente podía ser feliz en ella.

La lucha por asegurar este resultado a tanta gente durante tantos siglos confiere a la religión egipcia una cualidad heroica. Es la explicación, también, del cuidado obsesivo y primoroso que muestran en la preparación de las tumbas y la conducción de los muertos a su lugar de eterno descanso. Sus expresiones más conocidas son la construcción de las pirámides y la práctica de la momificación. En el Imperio Medio se tardaban setenta días en preparar los ritos funerarios y la momificación de un rey.

Parece ser que los egipcios creían que, después de la muerte, una persona podía esperar ser juzgada ante Osiris; si la sentencia era favorable, viviría en el reino de Osiris; si no lo era, se la abandonaría a merced de un monstruoso destructor, en parte cocodrilo, hipopótamo y león. Esto no significaba, sin embargo, que en vida los seres humanos solo tuvieran que aplacar a Osiris, ya que el enorme panteón egipcio tenía unos doscientos dioses y había varios cultos importantes. Muchos de ellos tenían su origen en deidades animales prehistóricas. Horus, el dios halcón, era también el dios de la dinastía, y probablemente llegó con los misteriosos invasores del cuarto milenio a.C. Estos animales sufrieron una lenta humanización, aunque incompleta; los artistas unieron sus cabezas de animales a cuerpos humanos. Estas criaturas totémicas adoptaban formas nuevas cuando los faraones buscaban, mediante la consolidación de sus cultos, alcanzar fines políticos. De esta forma, el culto de Horus se consolidó con el de Amón-Ra, el dios-sol, de quien procedía el faraón considerado su encarnación. Este era el culto oficial de la gran era de la construcción de las pirámides, y en modo alguno supuso el final de la historia.

Horus sufrió posteriormente otra transformación, para aparecer como el hijo de Osiris, figura central de un culto nacional, y de su consorte Isis. Esta diosa de la creación y del amor era probablemente la más antigua de todos; sus orígenes, como los de otras deidades egipcias, se remontan a la era predinástica, y es uno de los resultados de la evolución de la ubicua diosa-madre de la que sobreviven testimonios en todo el Oriente Próximo del Neolítico. Isis perduraría largo tiempo, y su imagen, con el Horus niño en brazos, sobrevivió en la iconografía cristiana de la Virgen María.

La religión egipcia es un tema sumamente complicado. Los cultos variaban de un lugar a otro, e incluso había variaciones ocasionales de tipo doctrinal y especulativo. La más famosa de ellas fue el intento de un faraón del siglo XIV de establecer el culto de Atón, otra manifestación del sol, en el que algunos han querido ver la primera religión monoteísta. Pero en todo ello se percibe un sentido recurrente de lucha por la síntesis, aun cuando a menudo esta sea la expresión del interés dinástico o político. Gran parte de la historia de la religión egipcia debe de ser, si pudiéramos descifrarla, la historia de los altibajos que sufrieron los cultos principales; en realidad, más política que religión.

No solo eran parte interesada los faraones. Las instituciones que mantenían estas creencias estaban en manos de una clase sacerdotal hereditaria, iniciada en unos rituales en cuyos santuarios interiores casi nunca penetraban los adoradores comunes. Las estatuas de culto situadas en el altar del templo rara vez eran vistas salvo por los sacerdotes. Con el paso del tiempo, estos llegaron a tener importantes intereses creados en la popularidad y buen estado de sus cultos.

Los dioses cobran gran importancia en el antiguo arte egipcio, pero este contiene muchos más temas. Se basaba en un naturalismo fundamental de la representación que, pese a las limitaciones de las convenciones de la expresión y del gesto, confiere a los dos milenios de arte clásico egipcio una hermosa simplicidad al principio y, más tarde, en un período más decadente, un encanto y una accesibilidad muy atractivos. Permitió la representación realista de escenas de la vida cotidiana en las que se muestran temas rurales de la agricultura, la pesca y la caza, a los artesanos trabajando en sus productos y a los escribas ejerciendo su oficio. Pero ni el contenido ni la técnica son en última instancia la característica más sorprendente del arte egipcio, sino su estilo duradero. Durante unos dos mil años, los artistas pudieron trabajar de forma satisfactoria dentro de la misma tradición clásica. Sus orígenes podrían deber algo a Sumer, y posteriormente se mostró capaz de tomar prestado de otras influencias extranjeras, pero la fuerza y solidez de la tradición central y nativa nunca decayeron. Debió de ser una de las características visuales más impresionantes de Egipto para un visitante de la Antigüedad; tal era su congruencia. Si exceptuamos las obras del Paleolítico Superior, de las que sabemos tan poco, es la tradición continua más larga y poderosa de toda la historia del arte.

No resultó trasladable. Quizá los griegos tomaron la columna del antiguo Egipto, donde tuvo sus orígenes en el manojo de cañas mezcladas con barro del que el estriado es una reminiscencia. Lo que es evidente, aparte de esto, es que, aunque los monumentos de Egipto fascinaron siempre a artistas y arquitectos de otras tierras, el resultado, aun cuando estos los explotaron con éxito para sus propios fines, fue siempre superficial y exótico. El estilo egipcio nunca arraigó en ningún otro lugar; surge de tiempo en tiempo a lo largo de las épocas como motivo de decoración y embellecimiento: esfinges y serpientes en muebles, un obelisco aquí, una película allá. El arte egipcio solo hizo una gran contribución integral al futuro: el establecimiento, para el trazado de las enormes figuras grabadas y pintadas en los muros de tumbas y templos, de los cánones clásicos de proporción del cuerpo humano. Estos cánones pasarían, a través de los griegos, al arte occidental, y artistas como Leonardo seguirían sintiéndose fascinados por ellos, aunque para entonces la contribución era ya teórica y no estilística.

Otro gran logro artístico que no quedó circunscrito a Egipto, aunque sí fue excepcionalmente importante allí, fue la caligrafía. Parece que los egipcios adoptaron deliberadamente el invento sumerio de representar los sonidos en lugar de las cosas, pero rechazaron la escritura cuneiforme e inventaron, en su lugar, la escritura jeroglífica. En vez de ordenar la misma forma básica de diferentes modos, que fue la técnica que había evolucionado en Mesopotamia, los egipcios escogieron deliberadamente pequeños dibujos casi naturalistas. Su escritura era mucho más decorativa que cuneiforme, pero también mucho más difícil de dominar. Los primeros jeroglíficos aparecen antes del 3000 a.C., y el último ejemplo conocido fue escrito en el 394. Casi cuatro mil años es una vida impresionantemente larga para una caligrafía. Pero aún pasarían otros catorce siglos y medio tras su desaparición hasta que los no iniciados pudieron leerla, hasta que un erudito francés descifrara las inscripciones de la «piedra Rosetta», llevadas a Francia tras su descubrimiento por un grupo de científicos que acompañaban al ejército francés en campaña por Egipto. Al parecer, ninguno de los autores clásicos de la Antigüedad que escribió sobre Egipto aprendió nunca a leer los jeroglíficos, pese al enorme interés que suscitaban. Pero ahora creemos que los jeroglíficos tuvieron importancia en el mundo y no solo en la historia egipcia, porque fueron un modelo para las escrituras semíticas del segundo milenio a.C., convirtiéndose así en un antepasado lejano del moderno alfabeto latino, difundido por todo el mundo en nuestra era.

En el mundo antiguo, la capacidad de leer los jeroglíficos era la clave de la posición que ocupaba la casta sacerdotal y, conforme a ello, un secreto profesional celosamente guardado. Los jeroglíficos se utilizaron desde la época predinástica para los testimonios históricos, y, ya en la dinastía I, la invención del papiro —tiras de médula de caña entretejidas y prensadas hasta formar una superficie homogénea— proporcionó un medio cómodo para su difusión. He aquí una auténtica contribución al progreso de la humanidad. El invento del papiro tuvo mucha más importancia para el mundo que el jeroglífico; más barato que la piel (de la que se fabricaba el pergamino) y más cómodo (aunque más perecedero) que las tablillas de arcilla o de pizarra, constituyó la base más utilizada para la correspondencia y los documentos en Oriente Próximo hasta bien entrada la era cristiana, cuando el papel llegó al mundo mediterráneo desde el Lejano Oriente (y hasta el papel tomó su nombre del papiro). Poco después de la aparición del papiro, los escribas comenzaron a unir sus hojas en un largo rollo; así inventaron los egipcios el libro, además del material en el que se pudo escribir por primera vez y una escritura predecesora de la nuestra. Esta podría ser nuestra mayor deuda con los egipcios, dado que una enorme parte de lo que conocemos de la Antigüedad nos llega a través del papiro.

Sin duda, la leyenda de la habilidad de quienes practicaban su religión y su magia y la espectacular plasmación de sus logros políticos en el arte y la arquitectura, explican en gran medida el continuo prestigio de Egipto. Pero, si se estudia comparativamente, su civilización no parece ni muy fértil ni muy sensible. La tecnología no es en modo alguno una prueba infalible —ni fácil de interpretar—, pero sugiere un pueblo lento para la adopción de nuevas destrezas, renuente a innovar una vez que dio el salto creativo hacia la civilización. La arquitectura en piedra es la única innovación destacada durante mucho tiempo tras la aparición de la escritura. Aunque el papiro y la rueda se conocían en la dinastía I, Egipto llevaba ya en contacto con Mesopotamia dos mil años cuando adoptó la noria de balancín, que en el otro valle fluvial se usaba desde hacía tiempo para regar las tierras.

Quizá el peso de la rutina era insuperable, dado el trasfondo de inmutable seguridad que proporcionaba el Nilo. Aunque el arte egipcio representaba a obreros organizados en equipos para la subdivisión de los procesos de fabricación hasta un punto que recuerda en algo a la fábrica moderna, muchas herramientas importantes no llegaron a Egipto hasta bastante después que a otros lugares. No hay un testimonio definitivo de la presencia del torno de alfarería antes del Imperio Antiguo; y pese a toda la destreza de la orfebrería y la calderería, la fabricación de bronce no aparece hasta bien entrado el segundo milenio a.C. y el torno hubo de esperar a la era helenística. El taladro de arco era casi la única herramienta de que disponían los artesanos egipcios para la multiplicación y transmisión de la energía.

Solo en la medicina muestran los egipcios una originalidad y unos logros indiscutibles que se remontan al menos hasta el Imperio Antiguo. Hacia el 1000 a.C., la preeminencia egipcia en este arte era internacional y justificadamente reconocida. Aunque la medicina egipcia nunca fue del todo separable de la magia (sobreviven gran número de prescripciones mágicas y de amuletos), tuvo un apreciable contenido de racionalidad y de pura observación empírica, y llegaba hasta el conocimiento de las técnicas contraceptivas. Su contribución indirecta a la historia posterior fue asimismo grande, con independencia de su eficiencia en la época; gran parte de nuestros conocimientos sobre los medicamentos y plantas que constituyen la materia medica los establecieron por vez primera los egipcios, y desde estos llegaron finalmente, a través de los griegos, hasta los científicos de la Europa medieval. Es digno de consideración que fueran los egipcios quienes iniciaran el uso de un remedio tan efectivo como el aceite de ricino. En este aspecto, Egipto superó con creces a Mesopotamia.

Lo que puede concluirse sobre la salud de los antiguos egipcios es otra cosa. No parecen haberse preocupado tanto por el abuso del alcohol como los mesopotámicos, pero no es fácil deducir nada de ello. Algunos especialistas han dicho que hubo una tasa excepcionalmente alta de mortalidad infantil y existen pruebas innegables de algunas enfermedades entre los adultos; sea cual sea la explicación, los numerosos cuerpos momificados que han llegado hasta nosotros no revelan ningún caso de cáncer, raquitismo o sífilis. Por otra parte, parece que, ya en el segundo milenio, estaba muy arraigada la debilitadora enfermedad llamada esquistosomiasis, transmitida por trematodos y tan extendida en el Egipto actual. Desde luego, nada de esto arroja mucha luz sobre la práctica médica en el antiguo Egipto. Los testimonios que tenemos de prescripciones y curas recomendadas sugieren que era un cajón de sastre, ni mejor ni peor que la mayor parte de los desplegados en otros grandes centros de civilización en cualquier época anterior a la actual (aunque, al parecer, daban suma importancia a la práctica de purgas y enemas). A los egipcios que practicaban la momificación se les atribuyó una considerable habilidad para la conservación, aunque injustificada. Curiosamente, los resultados de su arte fueron después considerados de valor terapéutico en sí mismos; el polvo de momia fue durante siglos una cura eficaz para muchos males en Europa. Es interesante que también poseyeran conocimientos y técnicas rudimentarias de anticoncepción. De todas formas, desconocemos si dichos métodos resultaron eficaces en el control de la natalidad y, por tanto, en la reducción del infanticidio.

La mayor parte de los egipcios eran agricultores, lo que trajo como consecuencia que Egipto permaneciera menos urbanizado que Mesopotamia. El panorama que de la vida egipcia ofrecen su literatura y su arte revela una población que vivía en el campo y que utilizaba pequeñas aldeas y templos como centros de servicios y no como morada. Egipto fue durante la mayor parte de la Antigüedad un país con un puñado de grandes centros de culto y administrativos como Tebas o Menfis, y donde el resto no eran más que poblados y mercados. La vida de los pobres era dura, aunque no siempre. La principal carga debieron de ser las levas para el trabajo. Cuando el faraón no necesitaba mano de obra, los agricultores disponían de mucho tiempo libre en las épocas en que esperaban que la inundación del Nilo hiciera su trabajo por ellos. La base agrícola era lo bastante rica, también, para sostener una sociedad compleja y diversificada con una gran variedad de artesanos, de cuyas actividades sabemos más que de las de sus homólogos mesopotámicos gracias a los grabados en piedra y a las pinturas. La gran división de la sociedad egipcia era entre los cultos, que podían entrar al servicio del Estado, y el resto de la población. La esclavitud era importante, pero se cree que era menos fundamental que el estamento de los agricultores, que trabajaban a marchas forzadas.

La tradición de épocas posteriores subrayó la seducción y accesibilidad de las mujeres egipcias. Junto con otros testimonios, contribuye a ofrecer la impresión de una sociedad en la que la mujer era más independiente y disfrutaba de mayor categoría que en otras. Hay que conceder cierta credibilidad a un arte que representa a las mujeres de la corte vestidas con las hermosas y reveladoras ropas que tejían los egipcios, exquisitamente peinadas y enjoyadas, y llevando cuidadosamente aplicados los cosméticos a cuyo suministro prestó tanta atención el comercio egipcio. No debemos fiarnos demasiado de esto, pero nuestra impresión es que la forma en que se trataba a las mujeres de la clase dirigente egipcia era importante, y que tenían dignidad e independencia. Los faraones y sus consortes —y otras parejas nobles— a veces también son representados en una actitud íntima que no se halla en ningún otro arte del antiguo Oriente Próximo antes del primer milenio a.C., y que nos sugiere la existencia de una auténtica igualdad emocional; difícilmente puede ser un aspecto casual.

Las bellas y encantadoras mujeres que aparecen en muchas de las pinturas y esculturas egipcias podrían reflejar también cierta importancia política de su sexo, de la que carecía en otros lugares. El trono se heredaba teóricamente, y a menudo en la práctica, por línea materna. La heredera daba a su marido el derecho de sucesión; de ahí la gran expectación que suscitaba el matrimonio de las princesas. Muchos matrimonios reales eran entre hermano y hermana, sin que ello tuviera aparentemente efectos genéticos insatisfactorios. Algunos faraones se casaron con sus hijas, aunque quizá más para evitar que otra persona se casara con ellas que para asegurar la continuidad de la sangre divina. Esta posición debió de convertir a las mujeres de estirpe real en personajes influyentes por derecho propio. Algunas ejercieron un gran poder y hubo una que incluso ocupó el trono, dispuesta a aparecer ritualmente con barba y vestida con ropas masculinas, y tomando el título de faraón, aunque lo cierto es que no parece que esa innovación obtuviera una aprobación total.

Hay también muchas mujeres en el panteón egipcio, sobre todo en el culto de Isis, lo que es revelador. La literatura y el arte subrayan un respeto por la esposa y madre que se extiende más allá de los confines del círculo de la nobleza. Tanto las historias de amor como las escenas de la vida familiar revelan lo que se consideraba al menos un modelo ideal para el conjunto de la sociedad, que hace hincapié en un tierno erotismo, en la relajación y la informalidad, y en cierta cualidad emocional de hombres y mujeres. Algunas mujeres sabían leer y escribir, e incluso existe una palabra egipcia para designar a la escriba, pero no había, desde luego, muchas ocupaciones abiertas a la mujer salvo las de sacerdotisa o prostituta. Si eran ricas, sin embargo, podían tener propiedades y sus derechos jurídicos parecen en muchos aspectos haber sido similares a los de las mujeres de la tradición sumeria. No es fácil generalizar sobre un período tan largo como el de la civilización egipcia, pero los testimonios que tenemos del antiguo Egipto dan la impresión de una sociedad que ofrece un gran potencial para la expresión personal de la mujer que no se halla entre muchos pueblos posteriores hasta la época moderna.

Tan impresionantes son, retrospectivamente, la solidez y riqueza material de la civilización egipcia, tan aparentemente inmutables, que resulta aún más difícil que en el caso de Mesopotamia apreciar en su justo valor cuáles fueron sus relaciones con el mundo exterior o los altibajos de la autoridad dentro del valle del Nilo. Los períodos son muy extensos; solo el Imperio Antiguo, según el cálculo más a la baja, tiene una historia dos veces y media más larga que la de Estados Unidos, y muchas cosas ocurrieron en este tiempo. La dificultad estriba en saber con exactitud qué era lo que ocurría y cuál era su importancia. Durante casi mil años después de Menes, la historia de Egipto puede estudiarse prácticamente de forma aislada. Se la consideraría como una época de estabilidad en la que los faraones eran invulnerables. Pero ya en el Imperio Antiguo se detecta una descentralización de la autoridad; los funcionarios provinciales muestran una importancia e independencia crecientes. El faraón también tenía que llevar aún dos coronas y se le enterraba dos veces, una en el Alto Egipto y otra en el Bajo; esta división era todavía real. Las relaciones con sus vecinos no fueron destacables, aunque se organizaron una serie de expediciones contra los pueblos de Palestina hacia el final del Imperio Antiguo. En el Primer Período Intermedio, que llegó a continuación, se invirtieron los términos y fue Egipto el invadido, en lugar del invasor. Sin duda, la debilidad y la división contribuyeron a que los invasores asiáticos se establecieran en el valle del bajo Nilo; hay un extraño comentario acerca de que «los nacidos de alta cuna se llenan de lamentaciones, pero los pobres están jubilosos ... hay miseria en toda la tierra ... los extraños han entrado en Egipto». Aparecieron dinastías rivales cerca del actual El Cairo y el poder de Menfis se debilitó.

El siguiente gran período de la historia egipcia fue el Imperio Medio, inaugurado efectivamente por el poderoso Amenemhat I, que reunificó el reino desde su capital, Tebas. Durante cerca de un cuarto de milenio después del 2000 a.C., Egipto disfrutó de una fase de recuperación cuya fama podría deberse en gran parte a la impresión (que nos llega a través de los testimonios) de los horrores del Período Intermedio. En el Imperio Medio hubo un renovado impulso hacia el orden y la cohesión social. La condición divina del faraón cambia sutilmente; no solo es Dios, sino que se subraya que desciende de dioses y que será padre de dioses. El orden eterno continuará inmutable después de que los malos tiempos hicieran dudar a los hombres. Es seguro también que se produjeron una expansión y un crecimiento materiales. Se realizaron grandes obras de saneamiento en las marismas del Nilo. Nubla, al sur, entre la primera y la tercera cataratas, fue conquistada y sus minas de oro, explotadas plenamente. Se fundaron asentamientos egipcios aún más al sur, en lo que posteriormente sería el misterioso reino de Cush. El comercio dejó unas huellas más detalladas que antes y se explotaron de nuevo las minas de cobre del Sinaí. También se produjo un cambio teológico: hubo cierta consolidación política. Pero el Imperio Medio terminó con disturbios políticos y muchas dinastías.

El Segundo Período Intermedio, que duró aproximadamente doscientos años, estuvo marcado por otra incursión extranjera, mucho más peligrosa: la de los hicsos. Estos eran probablemente un pueblo semita, que aprovechó la ventaja militar del carro de guerra para establecerse en el delta del Nilo como señores supremos a quienes las dinastías tebanas rindieron tributo. No se sabe mucho de ellos. Al parecer, adoptaron las convenciones y métodos egipcios, e incluso mantuvieron al principio la burocracia existente, pero esto no llevó a la asimilación. En la dinastía XVIII, los egipcios expulsaron a los hicsos en una guerra de pueblos; este fue el inicio del Imperio Nuevo, cuyo primer gran éxito fue reforzar la victoria en los años que siguieron al 1570 a.C., persiguiendo a los hicsos hasta sus baluartes al sur de Canaán. Al final, los egipcios ocuparon gran parte de Siria y Palestina.

El Imperio Nuevo tuvo en su apogeo tanto éxito internacional y dejó monumentos conmemorativos tan magníficos que resulta difícil no pensar que la dominación de los hicsos tuvo un efecto catártico o revitalizador. Durante la dinastía XVIII se produjo casi un renacimiento de las artes, una transformación de las técnicas militares con la adopción de instrumentos asiáticos como el carro de guerra y, por encima de todo, una enorme consolidación de la autoridad real. Durante su vigencia, una mujer, Hatshepsut, ocupó por primera vez el trono en un reinado que destacó por la expansión del comercio egipcio, o eso muestra al menos su templo mortuorio. El siguiente siglo trajo más gloria imperial y militar, al extender su consorte y sucesor, Tutmosis III, los límites del imperio egipcio hasta el Éufrates. Los monumentos que muestran la llegada de tributos y esclavos o los matrimonios con princesas asiáticas dan testimonio de una preeminencia egipcia que en el interior del país fue paralela a una nueva riqueza decorativa en los templos y a la aparición de una escultura en altorrelieve que produjo bustos y estatuas generalmente consideradas la cumbre del arte egipcio. Las influencias extranjeras también alcanzaron al arte egipcio en esta época; procedían de Creta.

Hacia el final del Imperio Nuevo, los testimonios de los múltiples contactos con el extranjero comienzan a indicar algo más: el contexto del poder egipcio había cambiado ya de forma sustancial. La zona crucial fue la costa del Mediterráneo oriental, que incluso a Tutmosis III le había costado diecisiete años someter, teniendo que dejar sin conquistar un enorme imperio gobernado por los mitanos, que dominaban la Siria oriental y el norte de Mesopotamia. Sus sucesores cambiaron de táctica: una princesa mitana contrajo matrimonio con un faraón y, para proteger los intereses egipcios en esta zona, el Imperio Nuevo dependió de la amistad de su pueblo. Egipto estaba viéndose obligado a salir del aislamiento que lo había protegido durante tanto tiempo. Pero, en el norte, los mitanos sufrían a su vez la creciente presión de los hititas, uno de los pueblos más importantes de entre aquellos cuyas ambiciones y movimientos fueron disolviendo cada vez más el mundo de Oriente Próximo en la segunda mitad del segundo milenio a.C.

Conocemos muchas de las preocupaciones del Imperio Nuevo, incluso al inicio de este proceso, debido a que están registradas en una de las colecciones más antiguas de correspondencia diplomática, la de los reinos de Amenhotep III y IV (h. 1400-1362 a.C.). Con el primero de estos reyes, Egipto alcanzó la cumbre de su prestigio y prosperidad. Fue la mejor era de Tebas. Amenhotep fue finalmente enterrado en una tumba de esta localidad, la mayor construida hasta entonces para un rey, aunque de ella no nos quedan más que fragmentos de las enormes estatuas que los griegos llamaron posteriormente «los colosos de Memnón» (legendario héroe presuntamente etíope).

Amenhotep IV sucedió a su padre en 1379 a.C. Intentó una revolución religiosa, sustituyendo la antigua religión por el culto monoteísta al dios-sol Atón. Como muestra de su seriedad, cambió su nombre por el de Ajenatón y fundó una nueva ciudad en Amarna, casi quinientos kilómetros al norte de Tebas, cuyo templo, con su altar expuesto a los rayos solares, fue el centro de la nueva religión. Aunque no cabe duda de la seriedad del propósito de Ajenatón y de su piedad personal, su intento debió de estar abocado al fracaso desde el principio dado el conservadurismo religioso de Egipto, y puede que la persistencia del faraón tuviera motivos políticos y que tratara quizá de recuperar el poder usurpado por los sacerdotes de Amón-Ra. Sea cual sea la explicación, la oposición que Ajenatón provocó con su revolución religiosa contribuyó a paralizarle en otros frentes. Mientras tanto, la presión hitita producía claras señales de tensión en los territorios dependientes de Egipto; Ajenatón no pudo salvar a los mitanos, que perdieron todas sus tierras al oeste del Éufrates frente a los hititas en el 1372 a.C. y se enzarzaron en una guerra civil que presagió la desaparición de su reino, unos treinta años más tarde. La esfera de influencia egipcia se tambaleaba. Hubo otros motivos quizá, además de la indignación religiosa, que explican la exclusión posterior del nombre de Ajenatón de la lista oficial de reyes.

El sucesor de Ajenatón llevó el nombre quizá más famoso que ha llegado hasta nosotros del antiguo Egipto, un nombre por lo demás significativo. Amenhotep IV cambió su nombre por el de Ajenatón porque deseaba borrar el recuerdo del culto al antiguo dios Amón; su sucesor y sobrino cambió el suyo, Tutankaton, por el de Tutankamón para reflejar la restauración del antiguo culto a Amón y la derrota del intento de reforma religiosa. Quizá el magnífico enterramiento que recibió Tutankamón en el valle de los Reyes fuera una muestra de gratitud, ya que su reinado fue breve y, por otro lado, poco digno de reseñar.

Tras la muerte de Tutankamón, el Imperio Nuevo duró dos siglos más, pero impregnado de una atmósfera de declive continuo y acelerado, solo interrumpido ocasionalmente. De modo sintomático, la viuda de Tutankamón concertó su boda con un príncipe hitita, boda que finalmente no se celebró por el asesinato del novio. Los reyes posteriores se esforzaron por recuperar el terreno perdido y a veces lo consiguieron; oleadas de conquistadores avanzaron y retrocedieron en Palestina, y hubo un faraón que contrajo matrimonio con una princesa hitita, igual que sus antecesores se habían desposado con princesas de otros pueblos. Pero aparecían más enemigos nuevos; ni siquiera una alianza con los hititas servía ya de protección. El Egeo era un hervidero; sus islas «derramaban todos sus pueblos a la vez» y «ninguna tierra resistió ante ellos», dicen los anales egipcios. Estos «pueblos del mar» fueron finalmente derrotados, pero la lucha fue dura.

En algún momento de esa época se produjo un episodio de suma importancia para el futuro, cuya naturaleza exacta y cuya historicidad no pueden fijarse. Según sus textos religiosos, recopilados muchos siglos después, un pequeño pueblo semita, al que los egipcios llamaban «hebreos», dejó el delta y siguiendo a su jefe, Moisés, salió de Egipto en dirección a los desiertos del Sinaí. Desde aproximadamente el 1150 a.C., las señales de desorganización interna son también numerosas. Un rey, Ramsés III, murió a consecuencia de una conspiración en el harén; fue el último que consiguió cierto éxito en la contención de la creciente marea del desastre. Sabemos de huelgas y problemas económicos bajo sus sucesores, y está también el inquietante síntoma de los sacrilegios perpetrados durante una generación de saqueos de las tumbas reales de Tebas. El faraón perdió su poder frente a los sacerdotes y funcionarios, y el último de la dinastía XX, Ramsés XI, fue de hecho un prisionero en su propio palacio. La era del poder imperial de Egipto había terminado. También la de los hititas y la de otros imperios del final del segundo milenio. Desaparecía no solo el poder de Egipto, sino del mundo que fue el escenario de sus glorias.

Sin duda, es en los cambios que afectan a todo el mundo antiguo donde hay que buscar gran parte de la explicación del declive de Egipto, aunque es imposible resistirse a la sensación de que los últimos siglos del Imperio Nuevo sacan a la luz unos puntos débiles que ya estaban presentes en la civilización egipcia en sus comienzos. No son fáciles de discernir a primera vista; la espectacular herencia de los monumentos egipcios y de una historia que no se computa en siglos sino en milenios, hace titubear el sentido crítico y amortigua el escepticismo. Pero la cualidad creativa de la civilización egipcia parece, al final, fracasar extrañamente. Se concentran unos recursos colosales de mano de obra bajo la dirección de unos hombres que, según los criterios de cualquier época, debieron de ser funcionarios destacados, y el resultado es la creación de los mayores sepulcros que ha visto jamás el mundo. Se emplea una técnica de exquisita calidad, y sus obras maestras son ajuares funerarios. Una élite sumamente culta que utiliza un lenguaje complejo y sutil y un material de comodidad insuperable, los emplea copiosamente, pero carece de ideas filosóficas o religiosas que legar al mundo comparables a las de los griegos o los judíos. Es difícil no percibir una esterilidad última, una nada, en el corazón de este brillante tour de force.

En el otro platillo de la balanza ha de situarse la pura capacidad de resistencia de la antigua civilización egipcia; después de todo, funcionó durante un período muy largo, lo que es un dato espectacular. Aunque atravesó al menos dos fases de considerable declive, se recuperó de ellas aparentemente sin cambios. Sobrevivir en este ámbito es un gran logro material e histórico; lo que sigue sin estar claro es por qué se detuvo ahí. El poderío militar y económico de Egipto no supuso al final nada de importancia perenne para el mundo. Su civilización nunca se difundió con éxito al exterior. Quizá esto se deba a que su supervivencia debía mucho a su entorno. Si bien fue un éxito rotundo crear con tal rapidez unas instituciones que, con pocos cambios fundamentales, lograron durar tanto, esto lo podría haber conseguido probablemente cualquier civilización antigua que disfrutara de un grado similar de inmunidad frente a la intrusión. China iba a mostrar también una continuidad impresionante.

Es importante recordar una vez más que todo cambio social y cultural en la Antigüedad era lento e imperceptible. Acostumbrados al cambio, nos cuesta percibir la enorme inercia que impregnaba todo sistema social de éxito (es decir, un sistema social que permitía que el hombre dominara efectivamente su entorno físico y mental) en casi todas las épocas anteriores a la más reciente. En el mundo antiguo, las fuentes de innovación eran mucho más escasas y ocasionales que ahora. El ritmo de la historia fue rápido en el antiguo Egipto en comparación con los tiempos prehistóricos; pero parece glacialmente lento si reflexionamos sobre lo poco que cambió la vida cotidiana entre Menes y Tutmosis III, un período que duró más de mil quinientos años, comparable, por tanto, al que nos separa del final del imperio romano. Los cambios señalados solo podían proceder de un desastre natural repentino y abrumador (y el Nilo era una salvaguardia fiable) o de la invasión o la conquista (y Egipto permaneció mucho tiempo en los límites del campo de batalla de los pueblos de Oriente Próximo, afectado solo ocasionalmente por sus idas y venidas). La tecnología y las fuerzas económicas solo podían ejercer con gran lentitud las presiones en favor del cambio que a nosotros nos parecen normales. En cuanto a los estímulos intelectuales, apenas podían ser fuertes en una sociedad en que todo el aparato de la tradición cultural estaba encaminado a inculcar la rutina.

Al final, la especulación sobre la naturaleza de la historia egipcia tiende siempre a volver a la gran imagen natural del Nilo, omnipresente a los ojos egipcios, y tan destacada, quizá, que no podía verse como la influencia colosal y única que era, ya que no necesitaban tener en cuenta un contexto más amplio que su valle. Mientras al fondo rugen siglos de guerras incomprensibles (pero finalmente decisivas) en el Creciente Fértil, la historia del antiguo Egipto continúa durante miles de años, prácticamente como una función de las implacables y beneficiosas crecidas y retiradas de las aguas del Nilo. En sus riberas, un pueblo agradecido y pasivo recogía la riqueza que el río le regalaba, de la que podía apartar lo que estimaba necesario para la verdadera empresa de la vida: la preparación adecuada de la muerte.