3.1 El ciclo de Krebs.

Así es como llegamos a la ciencia de la biología, que es el estudio de los seres vivos. En los primeros días de la biología los biólogos tenían que tratar el problema puramente descriptivo de descubrir qué seres vivos había, y así tenían simplemente que contar cosas tales como los pelos de las patas de las moscas. Una vez que todas estas materias hubieran sido desarrolladas con una gran dedicación, los biólogos se adentraron en la maquinaria interior de los cuerpos vivientes, primero desde un punto de vista muy general, naturalmente, porque se necesita algún esfuerzo para entrar en los detalles más finos.

Hubo una interesante relación inicial en la que la biología ayudó a la física en el descubrimiento de la conservación de la energía, que fue demostrada inicialmente por Mayer en relación con la cantidad de calor tomada y cedida por una criatura viviente.

Si consideramos más de cerca los procesos de la biología de los animales vivos vemos muchos fenómenos físicos: la circulación de la sangre, el bombeo, la presión, etc. Están los nervios: sabemos qué está sucediendo cuando pisamos una piedra puntiaguda, y que de un modo u otro la información viene de la pierna.

Es interesante cómo sucede esto. En su estudio de los nervios, los biólogos han llegado a la conclusión de que los nervios son tubos muy finos con una pared compleja y muy delgada; las células bombean iones a través de esta pared, de modo que hay iones positivos en el exterior e iones negativos en el interior, como en un condensador. Esta membrana tiene una propiedad interesante; si se «descarga» en un lugar, es decir, si algunos de los iones son capaces de atravesarla en un lugar, de modo que la tensión eléctrica se reduce en ese punto, la influencia eléctrica se hace sentir en los iones próximos, y afecta a la membrana de tal forma que hace que los iones también la atraviesen en puntos vecinos. Esto, a su vez, afecta a las zonas situadas un poco más lejos, etc.; y así hay una onda de «penetrabilidad» de la membrana que recorre la fibra cuando es «excitada» en un extremo al pisar la piedra puntiaguda.

Esta onda es análoga en cierto modo a una larga hilera de fichas de dominó verticales; si se empuja una ficha en un extremo, ésta empuja a la siguiente, etc. Por supuesto, esto transmitirá sólo un mensaje a menos que las fichas de dominó se pongan de pie de nuevo; y de forma análoga, en las células nerviosas existen procesos que bombean de nuevo los iones lentamente para dejar al nervio dispuesto para el próximo impulso. Así es como sabemos lo que estamos haciendo (o al menos dónde estamos). Por supuesto, los efectos eléctricos asociados con este impulso nervioso deben ser registrados con instrumentos eléctricos, y puesto que hay efectos eléctricos, la física de los efectos eléctricos ha tenido obviamente mucha influencia en la comprensión del fenómeno.

El efecto opuesto consiste en que, desde alguna parte del cerebro, se envía un mensaje a lo largo de un nervio. ¿Qué sucede en el extremo del nervio? Allí el nervio se ramifica en cosas pequeñas y finas, conectadas a una estructura próxima a un músculo, denominada placa terminal. Por razones que no se entienden exactamente, cuando el impulso llega al extremo del nervio se desprenden pequeños paquetes de una sustancia química denominada acetilcolina (cinco o diez moléculas cada vez), y éstos afectan a la fibra muscular y hacen que se contraiga, ¡qué fácil! ¿Qué hace que un músculo se contraiga? Un músculo consiste en un número muy grande de fibras juntas, que contienen dos sustancias diferentes, miosina y actomiosina, pero el mecanismo por el que la reacción química inducida por la acetilcolina puede modificar las dimensiones de la molécula no se conoce aún. Así pues, los procesos fundamentales en el músculo que crean los movimientos mecánicos no son conocidos.

La biología es un campo tan enormemente amplio que hay muchos otros problemas que ni siquiera podemos mencionar: problemas acerca del mecanismo de la visión (qué hace la luz en el ojo), el mecanismo del oído, etc. (La forma en que trabaja el pensamiento la discutiremos más adelante en la psicología). Ahora bien, estas cosas concernientes a la biología que acabamos de discutir no son, desde un punto de vista biológico, realmente fundamentales, no están en la base de la vida, en el sentido de que incluso si las comprendiéramos seguiríamos sin comprender la propia vida. Para ilustrarlo: los hombres que estudian los nervios piensan que su trabajo es muy importante porque, después de todo, no puede haber animales sin nervios. Pero ustedes pueden tener vida sin nervios. Las plantas no tienen nervios ni músculos, pero están trabajando, están vivas, en cualquier caso. De modo que para ver los problemas fundamentales de la biología debemos mirar más profundamente; cuando lo hacemos descubrimos que todos los seres vivos tienen muchas características en común. La característica más común es que están hechos de células, dentro de cada una de las cuales hay una maquinaria compleja para hacer cosas por medios químicos. En las células de las plantas, por ejemplo, hay maquinaria para captar la luz y generar sacarosa, que es consumida en la oscuridad para mantener viva la planta. Cuando un animal la come, la propia sacarosa genera en éste una serie de reacciones químicas relacionadas muy estrechamente con la fotosíntesis (y su efecto opuesto en la oscuridad) en las plantas.

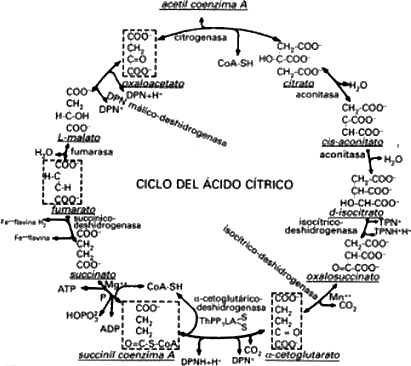

En las células de los sistemas vivos se producen muchas reacciones químicas elaboradas, en las que un compuesto se transforma en otro y en otro más, y así sucesivamente. Para dar alguna idea de los enormes esfuerzos que están implicados en el estudio de la bioquímica, la gráfica de la figura 3.1 resume nuestro conocimiento hasta la fecha de sólo una pequeña parte de las muchas series de reacciones que tienen lugar en las células, quizá un 1 por 100 más o menos de ellas.

Aquí vemos una serie completa de moléculas que se transforman unas en otras en una secuencia o ciclo de pasos bastante pequeños. Se denomina el ciclo de Krebs, el ciclo respiratorio. Cada una de las sustancias químicas y cada uno de los pasos es bastante simple, en términos de los cambios que se producen en la molécula, pero y este es un descubrimiento de capital importancia en la bioquímica estos cambios son relativamente difíciles de llevar a cabo en un laboratorio. Si tenemos una sustancia y una segunda sustancia muy similar, una no se transforma simplemente en la otra, porque las dos formas están normalmente separadas por una «colina» o barrera energética. Consideremos esta analogía: si quisiéramos llevar un objeto de un lugar a otro, situado al mismo nivel pero al otro lado de una colina, tendríamos que subirlo hasta la cima, pero hacer eso requiere añadir alguna energía. Así pues, la mayoría de las reacciones químicas no ocurren porque existe lo que se denomina una energía de activación en el camino. Para añadir un átomo extra a nuestra sustancia química es necesario acercarlo lo suficiente para que puedan producirse algunas recombinaciones; entonces se quedará adherido. Pero si no podemos darle bastante energía para acercarlo lo suficiente, no llegará a la culminación, sino que se quedará sin llegar a la cima de la «colina» y volverá a bajar. Sin embargo, si pudiéramos tomar literalmente las moléculas con nuestras manos y empujar y apartar los átomos para abrir un hueco hasta el nuevo átomo, y luego tapar el hueco de nuevo, habríamos encontrado otra vía, alrededor de la colina, que no requeriría energía extra y la reacción tendría lugar fácilmente. Ahora bien, existen realmente, en las células, moléculas muy grandes, mucho mayores que aquellas cuyos cambios hemos estado describiendo, que de un modo complicado mantienen a las moléculas más pequeñas en la forma precisa para que la reacción pueda ocurrir fácilmente. Estas cosas muy grandes y complicadas se denominan enzimas. (Inicialmente se denominaron fermentos, porque fueron originalmente descubiertos en la fermentación del azúcar. De hecho, algunas de las primeras reacciones del ciclo se descubrieron allí). En presencia de una enzima la reacción continuará.

3.1 El ciclo de Krebs.

Una enzima está hecha de otra sustancia denominada proteína. Las enzimas son muy grandes y complicadas, y cada una es diferente de la otra, pues cada una de ellas está construida para controlar una determinada reacción. Los nombres de las enzimas están escritos junto a cada reacción en la figura 3.1. (A veces la misma enzima puede controlar dos reacciones). Hacemos énfasis en que las propias enzimas no están implicadas directamente en la reacción. Ellas no cambian; simplemente llevan un átomo de un lugar a otro. Una vez hecho esto, la enzima está dispuesta para hacerlo con la siguiente molécula, como una máquina en una fábrica. Por supuesto, debe haber un suministro de ciertos átomos y un medio de desprenderse de otros átomos. Tomemos el hidrógeno, por ejemplo: existen enzimas que tienen unidades especiales que transportan el hidrógeno para todas las reacciones químicas. Por ejemplo, existen tres o cuatro enzimas reductoras de hidrógeno que se utilizan en diferentes lugares a lo largo de nuestro ciclo completo. Es interesante que la maquinaria que libera parte del hidrógeno en un lugar tomará dicho hidrógeno y lo utilizará en algún otro lugar.

El aspecto más importante del ciclo de la figura 3.1 es la transformación de ADP en ATP (difosfato de adenosina en trifosfato de adenosina) debida a que una sustancia tiene una energía mucho mayor que la otra. De la misma forma que hay una «caja» en ciertas enzimas para transportar átomos de hidrógeno, existen «cajas» especiales para transportar energía en las que está implicado el grupo trifosfato. Así, el ATP tiene más energía que el ADP y, si el ciclo tiene lugar en una dirección, estamos produciendo moléculas que tienen energía extra y que pueden dar impulso a algún otro ciclo que requiera energía, por ejemplo la contracción de un músculo. El músculo no se contraerá a menos que haya ATP. Podemos tomar una fibra muscular, ponerla en agua y añadir ATP, y la fibra se contrae, transformando ATP en ADP si están presentes las enzimas correctas. De este modo, el sistema real consiste en la transformación ADP-ATP; en la oscuridad el ATP que ha sido almacenado durante el día se utiliza para recorrer el ciclo entero en sentido contrario. Ven ustedes que una enzima no se preocupa de la dirección en que marcha la reacción, pues si lo hiciera violaría una de las leyes de la física.

La física es de gran importancia en biología y otras ciencias por una razón adicional, que tiene que ver con las técnicas experimentales. De hecho, si no fuera por el gran desarrollo de la física experimental estas tablas bioquímicas no serían conocidas hoy. La razón es que la herramienta más útil de todas para analizar este sistema fantásticamente complejo consiste en etiquetar los átomos que se utilizan en las reacciones. Así, si pudiéramos introducir en el ciclo algún dióxido de carbono que tenga una «marca verde» encima, y luego medir dónde está la marca verde al cabo de tres segundos, y medirla otra vez al cabo de diez segundos, etc., podríamos rastrear el curso de las reacciones. ¿Cuáles son las «marcas verdes»? Son diferentes isótopos. Recordemos que las propiedades químicas de los átomos están determinadas por el número de electrones, no por la masa del núcleo. Pero, por ejemplo, en el carbono puede haber seis neutrones o siete neutrones, además de los seis protones que tienen todos los núcleos de carbono. Químicamente, los dos átomos C12 y C13 son iguales, pero difieren en peso y tienen propiedades nucleares diferentes, y por ello son distinguibles. Utilizando estos isótopos de pesos diferentes, o incluso isótopos radiactivos como el C14, que proporcionan un medio más sensible para rastrear cantidades muy pequeñas, es posible seguir el curso de las reacciones.

Volvamos ahora a la descripción de las enzimas y las proteínas. No todas las proteínas son enzimas, pero todas las enzimas son proteínas. Existen muchas proteínas, tales como las proteínas de los músculos, las proteínas estructurales que están, por ejemplo, en los cartílagos y el pelo, la piel, etc., que no son enzimas propiamente dichas. Sin embargo, las proteínas son unas sustancias muy características de la vida: en primer lugar, constituyen todas las enzimas, y en segundo lugar constituyen buena parte del resto del material viviente. Las proteínas tienen una estructura simple y muy interesante. Cada una de ellas es una serie, o cadena, de aminoácidos diferentes. Existen veinte aminoácidos distintos, y todos ellos pueden combinarse entre sí para formar cadenas en las que la columna vertebral es CO–NH, etc. Las proteínas no son otra cosa que cadenas de varios de estos veinte aminoácidos. Cada uno de los aminoácidos sirve probablemente para algún propósito concreto. Algunos, por ejemplo, tienen un átomo de azufre en un determinado lugar; cuando dos átomos de azufre están en la misma proteína forman un enlace, es decir, se unen a la cadena siguiente en dos puntos y forman un lazo. Otras tienen átomos de oxígeno extra que las convierten en sustancias ácidas, otras tienen una característica básica. Algunas de ellas tienen grupos grandes que cuelgan de un extremo, de modo que ocupan mucho espacio. Uno de los aminoácidos, llamado prolina, no es realmente un aminoácido, sino un iminoácido. Hay una ligera diferencia, con el resultado de que, cuando la prolina está en la cadena, hay un codo en la misma. Si quisiéramos fabricar una proteína particular daríamos estas instrucciones: colóquese aquí uno de aquellos ganchos de azufre; a continuación añádase algo para ocupar espacio; únase entonces algo para poner un codo en la cadena. De este modo, obtendríamos una cadena de apariencia complicada, retorcida sobre sí misma y con cierta estructura compleja; esta es presumiblemente la manera en que se han hecho todas las diversas enzimas. Uno de los grandes triunfos de los tiempos recientes (a partir de 1960) fue el descubrimiento final de la disposición atómica espacial exacta de ciertas proteínas, que implican aproximadamente cincuenta y seis o sesenta aminoácidos en una hilera. Más de mil átomos (más cerca de dos mil, si contamos los átomos de hidrógeno) han sido localizados en una estructura compleja en dos proteínas. La primera fue la hemoglobina. Uno de los aspectos decepcionantes de este descubrimiento es que no podemos ver nada a partir de la estructura; no entendemos por qué funciona tal como lo hace. Por supuesto, este es el siguiente problema que hay que atacar.

Otro problema es: ¿cómo saben las enzimas lo que hay que hacer? Una mosca de ojos rojos hace una mosca bebé de ojos rojos, de modo que la información de la estructura global de las enzimas para hacer pigmento rojo debe ser transmitida de una mosca a la siguiente. Esto se hace mediante una sustancia que hay en el núcleo de la célula, y que no es una proteína, denominada ADN (abreviatura de ácido desoxirribonucleico). Esta es la sustancia clave que se transmite de una célula a otra (por ejemplo, las células del esperma consisten básicamente en ADN) y transporta la información sobre cómo hacer las enzimas. El ADN es el «plano». ¿Qué aspecto tiene el plano y cómo funciona? En primer lugar, el plano debe ser capaz de reproducirse a sí mismo. En segundo lugar, debe ser capaz de instruir a la proteína. Respecto a la reproducción, podríamos pensar que ésta procede como la reproducción celular. Las células sencillamente se hacen más grandes y luego se dividen por la mitad. ¿Sucederá entonces lo mismo con las moléculas de ADN, que se hacen demasiado grandes y se dividen por la mitad? ¡Ciertamente cada átomo no se hace más grande ni se divide por la mitad! No, es imposible reproducir una molécula salvo que sea por algún medio más astuto.

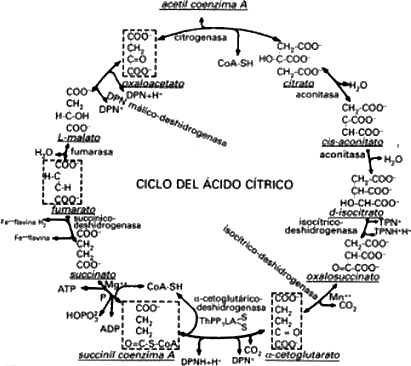

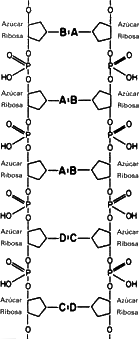

La estructura del ADN fue estudiada durante mucho tiempo, primero químicamente para encontrar la composición, y luego con rayos X para encontrar la estructura espacial. El resultado fue el siguiente descubrimiento notable: la molécula de ADN consiste en un par de cadenas, enroscadas una alrededor de la otra. La columna vertebral de cada una de estas cadenas, que son análogas a las cadenas de las proteínas aunque bastante diferentes químicamente, consiste en una serie de grupos de azúcares y fosfatos, tal como se muestra en la figura 3.2. Ahora vemos cómo puede la cadena contener instrucciones, pues si pudiera dividirse esta cadena por la mitad tendríamos una serie BAADC… y cada ser viviente podría tener una serie diferente. Es posible así que las instrucciones específicas para la fabricación de proteínas estén contenidas de algún modo en las secuencias específicas del ADN.

3.2 Diagrama esquemático del ADN.

Unidos a cada azúcar en la línea, y enlazando las dos cadenas, hay ciertos pares de eslabones. Sin embargo, no todos ellos son del mismo tipo; existen cuatro tipos, llamados adenina, timina, citosina y guanina, pero los llamaremos A, B, C, y D. Lo interesante es que sólo ciertos pares pueden emparejarse, por ejemplo A con B y C con D. Estos pares están colocados en las dos cadenas de tal modo que «encajan», y tienen una fuerte energía de interacción. Sin embargo, C no encaja con A, y B no encaja con C; sólo encajan ciertas parejas, A frente a B y C frente a D. Así pues, si uno es C, el otro debe ser D, etc. Cualesquiera que puedan ser las letras en una cadena, cada una de ellas debe tener su letra complementaria específica en la otra cadena.

¿Qué sucede entonces en la reproducción? Supongamos que dividimos esta cadena en dos. ¿Cómo podemos hacer otra exactamente igual? Si en las sustancias de las células hay un departamento de fabricación que aporta fosfato, azúcar, y unidades A, B, C, D que no están conectadas en una cadena, las únicas que se unirán a nuestra cadena escindida serán las correctas, las complementarias de BAADC…, a saber, ABBCD… Así pues, lo que sucede es que la cadena se divide por la mitad durante la división celular, y una mitad va finalmente a una célula y la otra mitad termina en la otra célula; cuando se han separado, cada media cadena construye una nueva cadena complementaria.

Ahora viene la pregunta, ¿cómo queda determinada exactamente la disposición de los aminoácidos en la proteína por el orden de las unidades A, B, C y D? Este es el problema central todavía no resuelto en la biología. No obstante, las primeras claves, o fragmentos de información, son estas: hay en la célula minúsculas partículas llamadas microsomas, y se sabe ahora que es en este lugar donde se fabrican las proteínas. Pero los microsomas no están en el núcleo, que es donde está el ADN y sus instrucciones. Parece que falta algo. Sin embargo, se sabe también que fragmentos de pequeñas moléculas salen del ADN, no tan largos como la gran molécula de ADN que transporta toda la información, sino como una pequeña sección de ella. Esto se denomina ARN, pero esto no es esencial. Es una especie de copia del ADN, una copia abreviada. El ARN, que de algún modo lleva un mensaje acerca de qué tipo de proteína hacer, llega al microsoma; esto es conocido. Cuando está allí, la proteína es sintetizada en el microsoma. Esto también es conocido. Sin embargo, los detalles de cómo entran los aminoácidos y se ordenan de acuerdo con un código que está en el ADN son todavía desconocidos. No sabemos cómo leerlo. Si conociésemos, por ejemplo, la «secuencia» A, B, C, C, A, no podríamos decirles qué proteína iba a ser fabricada.

Ciertamente ninguna disciplina o campo está haciendo actualmente más progresos en tantos frentes como la biología, y si tuviéramos que nombrar la hipótesis más poderosa de todas, que nos lleva a perseverar en el intento de comprender la vida, tal hipótesis es que todas las cosas están hechas de átomos, y que todo lo que hacen los seres vivos puede entenderse en términos de las agitaciones y oscilaciones de los átomos.