EL ANCLA DEL LEJANO ORIENTE

Una política estadounidense efectiva para Eurasia debe tener un ancla en el Lejano Oriente. Esta necesidad no podrá satisfacerse si los Estados Unidos son excluidos o se autoexcluyen del continente asiático. Para poder desarrollar una política global, los Estados Unidos necesitan mantener una relación estrecha con el Japón marítimo, pero mantener una relación cooperativa con la China continental es un imperativo para la geoestrategia euroasiática estadounidense. Es necesario enfrentarse a las implicaciones de esta realidad, puesto que la actual interacción en el Lejano Oriente entre tres importantes potencias —los Estados Unidos, China y Japón— está creando un rompecabezas regional potencialmente peligroso y que casi seguramente dará lugar a una serie de desplazamientos tectónicos geopolíticos.

China debería considerar a los Estados Unidos, situados del otro lado del Pacífico, como su aliado natural, ya que los Estados Unidos no tienen ambiciones sobre el continente asiático e históricamente se han opuesto a las intrusiones de Japón y de Rusia en la más débil China. Japón ha sido el principal enemigo de China en el siglo pasado; con respecto a Rusia, que en chino significa «la tierra hambrienta», se ha experimentado, durante largo tiempo, desconfianza; y también la India aparece ahora como un rival potencial de China. El principio de que «mi vecino es mi aliado» se ajusta, por lo tanto, a la relación geopolítica e histórica entre China y los Estados Unidos.

Sin embargo, los Estados Unidos han dejado de ser el adversario de Japón del otro lado del océano y están ahora estrechamente aliados a él. Los Estados Unidos mantienen también estrechos vínculos con Taiwán y con varias de las naciones del sudeste asiático. Los chinos también son sensibles a las reservas doctrinales estadounidenses con respecto al carácter interno del actual régimen chino. Así, pues, los Estados Unidos también son considerados como el principal obstáculo frente a los intentos de China de alcanzar no sólo la preeminencia global sino también el predominio regional. ¿Es, por lo tanto, inevitable que se produzca una colisión entre los Estados Unidos y China?

Para Japón, los Estados Unidos han sido el paraguas bajo el cual el país se pudo recuperar de una derrota devastadora, recobrar su impulso económico y a partir de aquí alcanzar progresivamente la posición de una de las principales potencias mundiales. Pero la propia existencia de ese paraguas impone un límite a la libertad de actuación de Japón, dándose la situación paradójica de que una potencia mundial es al mismo tiempo un protectorado. Para Japón los Estados Unidos siguen siendo un socio vital para que pueda convertirse en un líder internacional. Pero los Estados Unidos son también la causa principal de la continuada falta de autoconfianza nacional en el terreno de la seguridad. ¿Por cuánto tiempo podrá prolongarse esa situación?

En otras palabras, en el futuro previsible, dos cuestiones geopolíticas de importancia vital —y muy directamente relacionadas— definirán el papel estadounidense en el Lejano Oriente de Eurasia:

1. ¿Cuál es la definición práctica y —desde el punto de vista de los Estados Unidos— el alcance aceptable del potencial surgimiento chino como potencia regional dominante y de sus crecientes aspiraciones de alcanzar un estatus de potencia mundial?

2. Puesto que Japón está intentando definir un papel global para sí mismo, ¿cómo deberían los Estados Unidos gestionar las consecuencias para la región de la inevitable reducción del grado de la aceptación de Japón de su estatus de protectorado estadounidense?

El escenario geopolítico de Asia Oriental se caracteriza actualmente por unas relaciones de poder metaestables. La metaestabilidad supone un estado de rigidez externa pero de relativamente escasa flexibilidad, lo que recuerda más al hierro que al acero. Es vulnerable a una reacción en cadena destructiva generada por un poderoso golpe discordante. Actualmente el Lejano Oriente está experimentando un extraordinario dinamismo económico junto a una creciente incertidumbre política. El crecimiento económico asiático puede, de hecho, incluso estar contribuyendo a crear esa incertidumbre, dado que la prosperidad oscurece las vulnerabilidades políticas de la región, por más que intensifique las ambiciones nacionales y aumente las expectativas sociales.

No hace falta decir que el éxito económico de Asia no tiene paralelo en la historia del desarrollo humano. Unas pocas estadísticas básicas lo demuestran claramente. Hace menos de cuatro décadas, Asia Oriental (incluyendo Japón) era responsable de un mero 4% del PNB total mundial, mientras que América del Norte producía el 35-40%; a mediados de los noventa las dos regiones estaban prácticamente igualadas (en torno al 25%). Además, el ritmo de crecimiento asiático carece de precedentes históricos. Los economistas han señalado que, en la etapa del despegue de la industrialización, Gran Bretaña tardó más de cincuenta años y los Estados Unidos sólo algo menos de cincuenta años para doblar sus respectivos productos per cápita, mientras que tanto China como Corea del Sur alcanzaron los mismos resultados en aproximadamente diez años. A menos que se produzca un trastorno generalizado en la región, dentro de un cuarto de siglo Asia superará tanto a América del Norte como a Europa en su PNB total.

Sin embargo, además de estar convirtiéndose en el centro de gravedad económica del mundo, Asia es también su potencial volcán político. Aunque supera a Europa en desarrollo económico, Asia es notoriamente deficitaria en desarrollo político regional. Carece de las estructuras multilaterales cooperativas que tanto dominan el paisaje político europeo y que diluyen, absorben y contienen a los conflictos territoriales, étnicos y nacionales más tradicionales. No hay nada comparable en Asia a la Unión Europea o a la OTAN. Ninguna de las tres asociaciones regionales —ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático), ARF (Foro Regional Asiático, la plataforma de ASEAN para el diálogo político y de seguridad) y APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)— se aproximan siquiera remotamente a la red de vínculos cooperativos multilaterales y regionales que mantienen unida a Europa.

Asia es, por el contrario, el lugar del mundo con mayor concentración de nacionalismos de masas en proceso de desarrollo y recientemente activados, estimulados por el súbito acceso a las comunicaciones de masas, hiperactivados por las mayores expectativas sociales generadas por la creciente prosperidad económica y por las cada vez mayores disparidades en la distribución del bienestar social y que son más proclives a la movilización política debido al incremento explosivo tanto de la población como de la urbanización. Esta situación resulta todavía más inquietante debido a la escala de la concentración de armas en Asia. En 1995 la región se convirtió —según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos— en el mayor importador de armas del mundo, superando a Europa y a Oriente Medio.

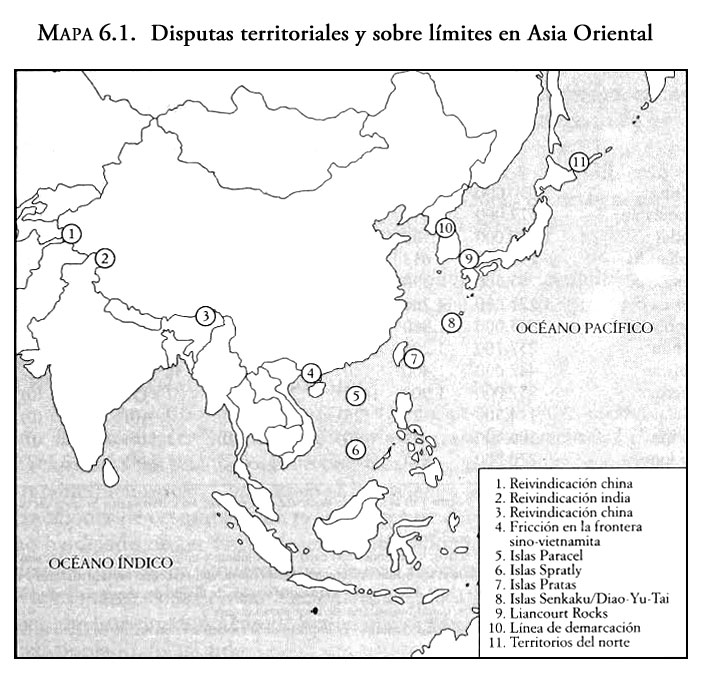

En resumen, Asia Oriental está hirviendo en un activo dinamismo que hasta ahora se ha canalizado pacíficamente debido al rápido ritmo del crecimiento económico de la región. Pero esta válvula de escape podría quedar obstruida por pasiones políticas que podrían desatarse a partir de cualquier punto de inflamación, incluso alguno relativamente trivial. El potencial para ese punto de inflamación está presente en numerosos contenciosos, todos ellos susceptibles de ser explotados demagógicamente y por lo tanto potencialmente explosivos:

La distribución del poder en la región está también desequilibrada. China, con su arsenal nuclear y sus grandes fuerzas armadas, es claramente la potencia militar dominante (véase la tabla de la página 156). La marina China ha adoptado ya una doctrina estratégica de «defensa activa de la costa» con lo que intenta adquirir, en los próximos quince años, una capacidad de adentrarse en el océano y lograr un «control efectivo de los mares dentro de la primera cadena de islas», es decir del estrecho de Taiwán y del mar de China Meridional. No hay dudas de que también la capacidad militar de Japón está creciendo y de que, en términos de calidad, Japón no tiene par en la región. En la actualidad, sin embargo, las fuerzas armadas japonesas no son un instrumento de la política exterior japonesa y en gran medida se las considera como una extensión de la presencia militar estadounidense en la región.

La creciente importancia de China ya ha llevado a sus vecinos sudorientales a mostrar una deferencia cada vez mayor hacia los intereses chinos. Es destacable que durante la minicrisis de principios de 1996 sobre Taiwán (en la que China inició algunas amenazadoras maniobras militares y bloqueó los accesos por tierra y por mar a una zona cercana a Taiwán, provocando un convincente despliegue naval estadounidense), el ministro de Exteriores de Tailandia se apresuró a declarar que tal prohibición era normal, su homólogo indonés afirmó que se trataba de un asunto exclusivamente chino y Filipinas y Malaisia declararon que mantendrían una política de neutralidad sobre la cuestión.

La ausencia de un equilibrio de poder regional ha llevado a Australia y a Indonesia —que hasta entonces eran bastante cautelosas en sus relaciones mutuas— a iniciar, en los últimos años, una cada vez más estrecha coordinación militar. Ni una ni otra se esforzaron en ocultar su preocupación acerca de las perspectivas de un dominio militar chino de mayor alcance en la región y acerca de la capacidad de permanencia de los Estados Unidos como garante de la seguridad de la región. Esa misma preocupación llevó a Singapur a explorar la posibilidad de entablar unos vínculos de cooperación en materia de seguridad más importantes con esos países. De hecho, en toda la región la pregunta central, pero que sigue sin respuesta, que se plantean los estrategas es la siguiente: «¿Hasta cuándo pueden 100.000 soldados estadounidenses asegurar la paz en una región que es la más poblada del mundo y que se está convirtiendo en la más armada del mundo y, en todo caso, hasta cuándo es probable que se queden?».

En este escenario volátil de nacionalismos cada vez más intensos, poblaciones en aumento, prosperidad creciente, expectativas en explosión y aspiraciones de poder que se solapan, se están produciendo unos genuinos desplazamientos tectónicos que están alterando el paisaje geopolítico de Asia Oriental:

Estos desplazamientos tectónicos han dado mayor prominencia a las dos cuestiones centrales planteadas al comienzo de este capítulo.

La historia de China es una historia de grandeza nacional. El intenso nacionalismo actual del pueblo chino es nuevo sólo en lo que respecta a su penetración social, ya que en él intervienen la autoidentificación y las emociones de un número sin precedentes de chinos. El nacionalismo chino ha dejado de ser un fenómeno confinado en gran medida a los estudiantes que, en los primeros años de este siglo, fueron los precursores del Kuomintang y del Partido Nacionalista Chino. El nacionalismo chino es actualmente un fenómeno de masas que define la mentalidad del Estado más poblado del mundo.

Esa mentalidad tiene unas profundas raíces históricas. La historia ha predispuesto a la élite china a pensar que China es el centro natural del mundo. De hecho, la palabra «China» en chino —Chung-kuo, o «reino medio»— transmite la idea de la centralidad de China en los asuntos mundiales y a la vez reafirma la importancia de la unidad nacional. Esa perspectiva implica también la existencia de un sistema jerárquico de influencia ordenado radialmente que va desde el centro a las periferias, y por lo tanto China, como centro, espera ser tratada con deferencia por los demás.

Además, con su vasta población, China ha sido, desde tiempos inmemoriales, una civilización orgullosa y con características propias. Esa civilización estaba muy avanzada en todas las áreas: filosofía, cultura, arte, relaciones sociales, inventiva técnica y poder político. Los chinos recuerdan que, hasta aproximadamente 1600, China fue un líder mundial en productividad agrícola, innovación industrial y calidad de vida. Pero, a diferencia de las civilizaciones europea e islámica, que han dado lugar a alrededor de 75 Estados, China ha sido, durante la mayor parte de su historia, un único Estado que en la época de la declaración de la independencia de los Estados Unidos ya tenía más de 200 millones de habitantes y era también la principal potencia manufacturera del mundo.

Desde esta óptica, la pérdida de grandeza China —los últimos 150 años de humillaciones— es una aberración, una profanación de la especial condición china y un insulto personal a cada chino. Debe ser borrada y sus perpetradores merecen ser castigados. Esos perpetradores, en diversos grados, han sido sobre todo cuatro: Gran Bretaña, Japón, Rusia y los Estados Unidos. Gran Bretaña por la guerra del opio y la vergonzosa degradación de China que le siguió; Japón por las guerras de rapiña que desató durante todo el siglo pasado y que generaron terribles sufrimientos (al respecto de los cuales no han habido aún muestras de arrepentimiento) al pueblo chino; Rusia por su prolongada intrusión en territorios chinos en el norte, así como por la insensible actitud dominante de Stalin hacia la autoestima china; y, finalmente, los Estados Unidos porque a través de su presencia en Asia y de su apoyo a Japón representan un obstáculo para las aspiraciones externas de China.

Según el punto de vista chino, dos de esas cuatro potencias ya han sido castigadas, por así decirlo, por la historia. Gran Bretaña ha dejado de ser un imperio y el último descenso del estandarte británico en Hong Kong cierra ese capítulo particularmente doloroso. Rusia sigue siendo un país vecino, aunque su posición, prestigio y territorio han disminuido mucho. Los Estados Unidos y Japón son quienes plantean a China unos problemas más serios y el papel global de China se definirá, en lo sustancial, a partir de las interacciones que mantenga con esos países.

Esta definición, sin embargo, dependerá, en primer lugar, de la evolución de la propia China, de la medida en que llegue a ser realmente una potencia económica y militar. Sobre ello los pronósticos suelen ser prometedores para China, aunque no sin importantes incertidumbres y matices. Tanto el ritmo de crecimiento económico de China como el porcentaje de inversión extranjera en China —ambos entre los más altos del mundo— proporcionan la base estadística a las habituales predicciones de que, dentro de alrededor de dos décadas, China se convertirá en una potencia global, prácticamente a la par de Estados Unidos y Europa (siempre que esta última prosiga con su unificación y su expansión). Para entonces, China podría llegar a tener un PNB considerablemente superior al de Japón; al de Rusia lo supera ya por un margen importante. Ese impulso económico debería permitir a China adquirir una capacidad militar tan importante que resultaría intimidatoria para todos sus vecinos, quizás incluso para los oponentes a las aspiraciones chinas más distantes desde el punto de vista geográfico. Reforzada por la incorporación de Hong Kong y Macao, y quizás también en el futuro por la subordinación política de Taiwán, una gran China podría surgir no sólo como el Estado dominante en el Lejano Oriente sino como una potencia mundial de primer orden.

Sin embargo, hay errores en todas esas predicciones sobre la inevitable resurrección del «reino medio» como potencia global central. Los más evidentes tienen que ver con la dependencia mecánica en las proyecciones estadísticas. El mismo error se cometió no hace mucho tiempo por quienes profetizaban que Japón suplantaría a los Estados Unidos como la principal economía mundial y que Japón estaba destinado a convertirse en el nuevo superEstado. Esas predicciones fallaron por no tenerse en cuenta ni el factor de la vulnerabilidad económica de Japón ni el de la discontinuidad política. El mismo error se está cometiendo por parte de quienes proclaman, y también temen, el inevitable surgimiento de China como potencia mundial.

Ante todo, no es en absoluto cierto que las explosivas tasas de crecimiento chinas puedan mantenerse en las próximas dos décadas. No puede excluirse un retraso económico que desacreditaría, por sí mismo, a las predicciones convencionales. De hecho, para que las tasas actuales puedan mantenerse durante un período de tiempo históricamente largo, haría falta una inusual y feliz combinación de liderazgo nacional efectivo, tranquilidad política, disciplina social interna, altas tasas de ahorro, flujos continuados muy altos de inversión exterior y estabilidad regional. Resulta difícil mantener de forma prolongada una combinación de todos esos factores positivos.

Además, el rápido ritmo de crecimiento de China podría producir unos efectos políticos colaterales que limitarían su libertad de acción. El consumo de energía en China ya está aumentando en una proporción que excede en mucho la producción interna. Ese exceso aumentará de cualquier manera, pero especialmente si la tasa de crecimiento de China sigue siendo muy alta. Lo mismo ocurre con los alimentos. Aunque se está produciendo una disminución del crecimiento demográfico, la población china sigue creciendo en números absolutos, con lo que las importaciones de alimentos se están volviendo esenciales para el bienestar y la estabilidad política internos. La dependencia en las importaciones no sólo presiona sobre los recursos económicos chinos a causa de los mayores costes sino que también aumentará la vulnerabilidad de China con respecto a las presiones externas.

Desde el punto de vista militar, China podría llegar a entrar parcialmente en la categoría de potencia mundial, puesto que el gran tamaño de su economía y sus altas tasas de crecimiento habrían de permitir a sus gobernantes dedicar un porcentaje alto del PNB del país al objetivo de lograr una importante expansión y modernización de las fuerzas armadas chinas, incluyendo un aumento de su arsenal nuclear estratégico. Sin embargo, si se hace un esfuerzo excesivo en esa dirección (y, según algunas estimaciones occidentales, a mediados de los noventa se estaba consumiendo ya alrededor del 20% del PNB chino), éste podría tener el mismo efecto negativo sobre el crecimiento económico a largo plazo que tuvo para la economía soviética el fracasado intento de la Unión Soviética de competir en la carrera de armamentos con los Estados Unidos. Además, un esfuerzo muy importante por parte de China en este terreno podría llevar a un aumento compensatorio del arsenal de Japón, con lo que algunos beneficios políticos del crecimiento militar chino desaparecerían. Y no se debe ignorar el hecho de que, fuera de sus fuerzas nucleares, durante un tiempo a China le faltarían probablemente los medios necesarios para proyectar su poder militar más allá de su perímetro regional.

Las tensiones dentro de China podrían también intensificarse, como resultado de las inevitables injusticias provocadas por el acelerado crecimiento económico e incrementadas por la explotación sin inhibiciones de las ventajas marginales. La costa sur y la costa este, así como los principales centros urbanos —más accesibles a las inversiones extranjeras y al comercio exterior— han sido hasta ahora los principales beneficiarios del impresionante crecimiento económico chino. En cambio, las zonas rurales interiores en general y algunas de las regiones más alejadas se han quedado rezagadas (con más de 100 millones de campesinos desempleados).

La resultante disconformidad con respecto a las disparidades regionales podría empezar a interactuar con el descontento provocado por las desigualdades sociales. El crecimiento rápido de China está aumentando el tamaño de la brecha social en la distribución de la riqueza. En algún momento, ya sea porque el gobierno intente limitar esas diferencias o a causa de los resentimientos sociales de las capas más bajas, las disparidades regionales y las diferencias en la distribución de la riqueza podrían impactar negativamente en la estabilidad política del país.

La segunda razón que lleva a un cauteloso escepticismo sobre las extendidas predicciones relativas a la emergencia de China como potencia dominante en los asuntos mundiales durante el próximo cuarto de siglo es, desde luego, el futuro de la política china. El carácter dinámico de la transformación económica china desestatalizante, que incluye la apertura social al resto del mundo, no es compatible, a largo plazo, con una dictadura comunista relativamente cerrada y con una burocracia rígida. El comunismo que esa dictadura proclama es menos una cuestión de compromiso ideológico y más una cuestión de derechos adquiridos burocráticos. La élite política china sigue estando organizada como una jerarquía autónoma, rígida, disciplinada y que ostenta el monopolio de la intolerancia que sigue proclamando de forma ritual su fidelidad a un dogma con el que pretende justificar su poder pero que la misma élite ha dejado de implementar socialmente. En algún momento esas dos dimensiones de vida entrarán en una colisión frontal, a menos que la política china empiece a adaptarse gradualmente a los imperativos sociales de la economía del país.

Así, pues, el tema de la democratización no puede posponerse indefinidamente, a menos que China tome de pronto la misma decisión que tomó el año 1474: aislarse del mundo, de manera similar a la actual Corea del Norte. Para ello China tendrá que llamar a los más de 70.000 estudiantes chinos que están estudiando en los Estados Unidos, expulsar a los hombres de negocios extranjeros, cerrar sus ordenadores y derribar las antenas parabólicas de millones de hogares chinos. Sería un acto de locura semejante a la Revolución Cultural. Quizás, durante un tiempo breve, en el contexto de una lucha interna por el poder, un ala dogmática del gobernante, aunque cada vez más débil, Partido Comunista Chino trate de emular a Corea del Norte, pero no sería más que un breve episodio. Es más que probable que algo así llevara a la paralización económica y que causara una explosión política.

En cualquier caso, el autoaislamiento sería el fin de cualquier aspiración seria por parte de China de ostentar el poder global e incluso la primacía regional. Además, el país tiene demasiado interés en acceder al mundo y ese mundo, a diferencia del de 1474, es sencillamente demasiado intrusivo como para que se pueda excluir efectivamente. No hay, pues, ninguna alternativa práctica, económicamente productiva y políticamente viable a que China siga estando abierta al mundo.

La democratización, pues, perseguirá cada vez más a China. Ni esta cuestión ni el tema de los derechos humanos, vinculado a ella, se pueden evitar durante mucho más tiempo. El futuro progreso de China, así como su emergencia como una de las principales potencias, dependerá por lo tanto, en gran medida, de la habilidad que demuestre la élite gobernante china en el tratamiento de los dos problemas vinculados a la sucesión del poder desde la actual generación gobernante a un equipo más joven y a la manera de hacer frente a la creciente tensión entre el sistema económico y el sistema político del país.

Puede que los líderes chinos tuvieran éxito si promovieran una transición lenta y evolutiva hacia un autoritarismo electoral muy limitado, en el que algún tipo de opciones políticas de bajo nivel fuera tolerado, y sólo luego se avanzara hacia un pluralismo político más genuino que pusiera más énfasis en un incipiente gobierno constitucional. Semejante transición controlada sería más compatible con los imperativos del dinamismo económico cada vez más abierto del país que la persistencia en mantener el monopolio exclusivo del partido sobre el poder político.

Para lograr esa democratización controlada, la élite política china deberá ser liderada con una extraordinaria habilidad guiada por el sentido común pragmático, deberá permanecer relativamente unida y estar dispuesta a ceder parte de su monopolio del poder (y de sus privilegios personales), mientras que el grueso de la población deberá ser al mismo tiempo paciente y poco reivindicativa. Esa combinación de circunstancias favorables puede ser difícil de alcanzar. La experiencia enseña que las presiones para la democratización desde abajo, ya vengan de aquellos que se han sentido suprimidos desde el punto de vista político (intelectuales y estudiantes) o explotados desde el punto de vista económico (la nueva clase trabajadora urbana y los campesinos pobres) generalmente tienden a acabar con la voluntad de ceder terreno de los gobernantes. En cierto momento los chinos política y socialmente disconformes podrían unir esfuerzos para exigir más democracia, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Eso no sucedió en la Plaza de Tiananmén en 1989, pero podría muy bien ocurrir la próxima vez.

Por consiguiente, es poco probable que China consiga evitar una fase de agitación política. Dado su tamaño, la realidad de las crecientes diferencias regionales y el legado de unos cincuenta años de dictadura doctrinaria, esa fase podría resultar perjudicial tanto en lo político como en lo económico. Incluso los propios líderes chinos parecen estar esperando que algo así suceda, y los estudios llevados a cabo a nivel interno por el Partido Comunista a principios de la década de los noventa preveían una agitación política potencialmente grave[23]. Algunos expertos chinos han llegado a profetizar incluso que China podría pasar a uno de sus ciclos históricos de fragmentación interna, frenándose así por completo su avance hacia la grandeza. Pero las probabilidades de que tales eventualidades extremas se produzcan disminuyen debido al doble impacto del nacionalismo de masas y de las comunicaciones modernas, ya que ambos operan a favor de un Estado chino unificado.

Hay, por último, una tercera razón para mostrarse escéptico en relación con las perspectivas de la emergencia de China en el transcurso de los próximos veinte años como una potencia global verdaderamente importante —y, para algunos estadounidenses, amenazadora—. Aunque China evite los conflictos políticos importantes e incluso si de alguna manera logra mantener sus tasas de crecimiento económico extraordinariamente altas durante un cuarto de siglo —que son condiciones bastante serias— China sería aún relativamente muy pobre. Incluso con un PNB triplicado, la población china seguiría ocupando los puestos más bajos en la clasificación de los ingresos per cápita de los países del mundo, por no hablar de la pobreza actual de una parte importante de la población[24]. Su posición en la lista de acceso per cápita a los teléfonos, coches y ordenadores, y más aún a los bienes de consumo, sería muy baja.

En resumen, incluso para el año 2020 es bastante improbable, ni en las circunstancias más favorables, que China pueda llegar a ser verdaderamente competitiva en las dimensiones clave del poder global. No obstante, China está en camino de convertirse en la potencia regional preponderante en Asia Oriental. Ya domina geopolíticamente el continente. Su poder militar y económico superan en mucho al de sus vecinos más cercanos, con la excepción de la India. Es, pues, sencillamente natural que China se muestre cada vez más activa a nivel regional, de acuerdo con los dictados de la historia, de la geografía y de la economía.

Los estudiosos chinos de la historia de su país saben que aún en 1840 la dominación imperial china se extendía a través de Asia Sudoriental hasta el estrecho de Malaca, comprendiendo Birmania, partes del Bangladesh actual y Nepal, partes del actual Kazajistán, toda Mongolia y la región que actualmente se llama la provincia rusa del Lejano Oriente, al norte de la cual el río Amur desemboca en el océano (véase el mapa 1-3 en el capítulo 1). Esas regiones estaban bajo alguna forma de control chino o eran tributarias de China. La expansión colonial franco-británica acabó con la influencia china en el sudeste asiático durante los años 1885-1895, mientras que dos tratados firmados bajo imposición rusa en 1858 y 1864 generaron pérdidas territoriales en el noreste y en el noroeste. En 1895, a consecuencia de la guerra entre China y Japón, China perdió también Taiwán.

Es casi seguro que la historia y la geografía lleven a los chinos a insistir cada vez más enérgicamente —e incluso con cierta carga emotiva— en la necesidad de que se produzca la reunificación de Taiwán con el continente. También es razonable suponer que China, a medida que vea aumentar su poder, haga de esta meta su principal objetivo durante la primera década del próximo siglo, una vez finalice la absorción económica y la digestión política de Hong Kong. Quizás una reunificación pacífica —puede que bajo la fórmula «una nación, varios sistemas» (variante del eslogan lanzado por Deng Xiaoping en 1984 de «un país, dos sistemas»)— podría resultar atractiva para Taiwán y no producir resistencia por parte de los Estados Unidos, pero sólo en caso de que China haya tenido éxito en mantener sus progresos económicos y en adoptar unas reformas democráticas significativas. En caso contrario, incluso una China dominante a nivel regional carecería probablemente de los medios militares necesarios para imponer su voluntad, especialmente frente a la oposición estadounidense. En ese caso, el tema de Taiwán seguiría galvanizando al nacionalismo chino y amargando las relaciones de los Estados Unidos y China.

La geografía es también un importante factor en el interés que China demuestra en forjar una alianza con Paquistán y en establecer una presencia militar en Birmania. En ambos casos, la meta estratégica es la India. Una cooperación militar estrecha de China con Paquistán aumenta los dilemas de seguridad de la India y limita la capacidad india de establecerse con la hegemonía regional en Asia del Sur y como un rival geopolítico de China. La cooperación militar con Birmania permite a China acceder a las instalaciones navales de varias islas de la costa birmana en el océano Índico, con lo que consigue mayor influencia estratégica en el sudeste asiático en general y en el estrecho de Malaca en particular. Y si China controlara el estrecho de Malaca y el estratégico punto de estrangulamiento de Singapur, entonces controlaría el acceso de Japón al petróleo del Oriente Medio y a los mercados europeos.

La geografía, reforzada por la historia, dicta también los intereses chinos en Corea. En cierta época Corea fue un Estado tributario de China y una Corea reunificada convertida en una extensión de la influencia estadounidense (e indirectamente también de la japonesa) le resultaría intolerable. Como mínimo, China insistiría en que una Corea reunificada se convirtiera en un Estado tapón no alineado entre China y Japón y esperaría asimismo que la animosidad coreana, que tiene raíces históricas hacia Japón, arrastrara a Corea a la esfera de influencia china. Por el momento, sin embargo, una Corea dividida es más conveniente para China, y por eso es probable que China se siga mostrando a favor de la permanencia del régimen norcoreano.

Las consideraciones económicas influirán asimismo en el empuje de las ambiciones regionales de China. En ese sentido, la demanda, que aumenta rápidamente, de nuevas fuentes de energía, ya ha llevado a China a buscar con insistencia un papel dominante en toda explotación regional de los depósitos del fondo del mar de China Meridional. Por la misma razón, China está empezando a mostrar un creciente interés en la independencia de los Estados de Asia Central, que son ricos en recursos energéticos. En abril de 1996 China, Rusia, Kazajistán, Kuirguizistán y Tayikistán firmaron un acuerdo fronterizo y de seguridad y, durante la visita del presidente Jiang Zemin a Kazajistán en julio del mismo año, la prensa hizo públicas las garantías que China había dado en cuanto su apoyo a «los esfuerzos de Kazajistán para defender su independencia, soberanía e integridad territorial». Lo anterior demuestra con toda claridad la creciente implicación china en la geopolítica de Asia Central.

La historia y la economía conspiran también para aumentar el interés de China en aumentar su poder a nivel regional en el Lejano Oriente de Rusia. Por primera vez desde que China y Rusia comparten una frontera formal, China es la más dinámica y políticamente más fuerte de las dos. Las filtraciones a la zona rusa de inmigrantes y comerciantes chinos asumen ya unas proporciones significativas y China es cada vez más activa en sus esfuerzos por promover la cooperación económica del noreste asiático, que también incluye a Japón y Corea. En ese sistema de cooperación el papel de Rusia es mucho menor, mientras que el Lejano Oriente ruso se vuelve cada vez más dependiente desde el punto de vista económico de unos vínculos más estrechos con la Manchuria china. Unas fuerzas económicas similares operan asimismo en las relaciones de China con Mongolia, que ha dejado de ser un satélite ruso y cuya independencia formal China ha reconocido con reticencias.

Así, pues, la esfera de influencia regional china está en proceso de desarrollo. Sin embargo, no debe confundirse una esfera de influencia con una zona de dominación política exclusiva como la que la Unión Soviética ejercía en Europa Oriental. Una esfera de influencia es más porosa desde el punto de vista socioeconómico y menos monopolística desde el punto de vista político. No obstante, supone un espacio geográfico cuyos diversos Estados, al formular sus propias políticas, tienen una especial deferencia para con los intereses, puntos de vista y reacciones anticipadas de la potencia predominante a nivel regional. En pocas palabras, una esfera de influencia china —quizás esfera de deferencia sería una formulación más precisa— puede definirse como una situación en la que la primera pregunta que se planteara en las distintas capitales sobre cualquier tema dado fuera: «¿Cuál es el punto de vista de Pekín sobre esto?».

El mapa 6.2 señala el alcance potencial, durante los próximos veinticinco años, de una China dominante a nivel regional y también de una China convertida en poder global, en caso de que —pese a los obstáculos internos y externos ya señalados— pudiera lograrlo. Una Gran China dominante a nivel regional que movilizara el apoyo político de su enormemente rica y económicamente poderosa diáspora en Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila y Yakarta, por no hablar de Taiwán y Hong Kong (véanse los sorprendentes datos en la próxima nota[25]) y que penetrara en Asia Central y en el Lejano Oriente Ruso tendría un radio similar al del Imperio Chino antes del comienzo de su declive hace alrededor de 150 años, e incluso su alcance geopolítico podría aumentar a través de una alianza con Paquistán. A medida que el poder y el prestigio de China aumentan, es probable que los ricos expatriados chinos se identifiquen cada vez más con las aspiraciones de China, convirtiéndose así en una poderosa vanguardia del impulso imperial chino. Puede que los Estados del sudeste asiático consideren prudente mostrarse deferentes ante las sensibilidades políticas y los intereses económicos chinos, y de hecho lo hacen en una medida cada vez mayor[26], De manera similar, los nuevos Estados de Asia Central consideran que China es una potencia interesada en su independencia y en el papel que desempeñan como amortiguadores entre China y Rusia.

Si China se convirtiera en una potencia global ello comportaría, con toda probabilidad, que el flanco sur de la región pasara a ser significativamente más profundo, por lo que tanto Indonesia como Filipinas se verían obligadas a aceptar a la marina china como la fuerza dominante en el mar de China Meridional. En esas condiciones, China sería mucho más proclive a resolver por la fuerza la cuestión de Taiwán, sin importarle la postura estadounidense sobre el tema. Al oeste Uzbekistán, que es el Estado de Asia Central más decidido a resistir las intrusiones rusas en su ex dominio imperial, podría aceptar establecer una alianza con China para equilibrar las fuerzas, lo mismo que Turkmenistán. China, asimismo, podría mostrarse más activa en Kazajistán, étnicamente dividido y por ello vulnerable a los conflictos nacionalistas. Una China convertida realmente en un gigante político y económico podría también proyectar una mayor influencia política abierta hacia el Lejano Oriente ruso y patrocinar la unificación de Corea (véase el mapa de la página siguiente).

Pero también es muy probable que una China tan hinchada tuviera que enfrentarse a una importante oposición externa. Como se ve en el mapa anterior, es evidente que, al oeste, tanto Rusia como la India tendrían unas buenas razones geopolíticas para aliarse y repeler la amenaza china. Una cooperación entre ambos países se centraría probablemente en Asia Central y Paquistán, que es donde China podría resultar más amenazadora para sus intereses. Al sur, la oposición más importante vendría de Vietnam e Indonesia (probablemente apoyados por Australia). Al este, los Estados Unidos, con el probable apoyo de Japón, reaccionarían negativamente a cualquier intento chino de lograr el predominio en Corea y de incorporar a Taiwán por la fuerza, acciones que reducirían la presencia política estadounidense en el Lejano Oriente a una base potencialmente inestable y solitaria en Japón.

En último término, las probabilidades de que los escenarios presentados en los mapas se vuelvan reales dependen no sólo del propio desarrollo de China sino también, en gran medida, de la conducta y de la presencia estadounidenses. Si los Estados Unidos descuidan sus compromisos, las probabilidades de que el segundo escenario se hiciera realidad serían mucho mayores, pero incluso para que el primero pasara a ser totalmente real haría falta algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos para conseguir su autocontención. Los chinos son conscientes de ello, de ahí que la política china se haya centrado, ante todo, en influir en la conducta estadounidense, especialmente el vínculo clave entre los Estados Unidos y Japón, manipulando también tácticamente las relaciones con otras partes con ese objetivo estratégico en mente.

El principal reparo de China hacia los Estados Unidos tiene que ver menos con lo que los Estados Unidos realmente hacen que con lo que los Estados Unidos son y con el lugar que ocupan en la actualidad. China considera que los Estados Unidos son la actual potencia hegemónica mundial y que su presencia en la región, a partir de su posición dominante en Japón, contiene la influencia china. En palabras de un analista chino, investigador en el Ministerio de Exteriores chino: «El objetivo estratégico de los Estados Unidos es obtener la hegemonía en todo el mundo y no pueden tolerar la aparición de ninguna gran potencia en los continentes europeo y asiático que plantee una amenaza para su posición de liderazgo»[27]. Por lo tanto, sólo por ser quienes son y por estar donde están, los Estados Unidos son un involuntario adversario de China, en lugar de su aliado natural.

Por consiguiente, el objetivo de la política china —según la antigua sabiduría estratégica de Sun Tsu— es usar el poder estadounidense para derrotar pacíficamente la hegemonía estadounidense, pero sin que ello libere ninguna aspiración latente de dominio regional japonés. Con ese fin, la geoestrategia china debe intentar alcanzar simultáneamente dos metas, como dijo, con algunos rodeos, Deng Xiaoping en agosto de 1994: «En primer lugar, oponerse a la hegemonía y a la política de poder y salvaguardar la paz mundial; en segundo lugar, construir un nuevo orden político y económico internacional». La primera, evidentemente, tiene como meta los Estados Unidos y su propósito es la reducción de la preponderancia estadounidense, evitando al mismo tiempo cuidadosamente que se produzca una colisión militar, lo que acabaría con las aspiraciones chinas de obtener mayor poder económico; la segunda busca revisar la distribución del poder global, capitalizando el resentimiento de algunos Estados clave contra la actual distribución de poder global, en la que los Estados Unidos ocupan la posición más alta, apoyados por Europa (o por Alemania) en el extremo occidental y por Eurasia y Japón en el extremo oriental.

El segundo objetivo de China hace que Pekín se muestre inclinado a aplicar una geoestrategia regional que intenta evitar cualquier conflicto serio con sus vecinos más cercanos, pese a que se siga intentando obtener la preponderancia regional. La mejoría táctica de las relaciones con Rusia es particularmente oportuna, considerando que Rusia es actualmente más débil que China. De ahí que en abril de 1997 ambos países se unieran para denunciar el «hegemonismo» y declararan que la expansión de la OTAN era «inadmisible». Sin embargo, es poco probable que China considere seriamente establecer una alianza global a largo plazo con Rusia contra los Estados Unidos. Ello profundizaría y ampliaría la alianza entre Estados Unidos y Japón, que China querría disolver lentamente, y también aislaría a China de unas fuentes de tecnología moderna y de capital de importancia fundamental.

Igual que en el caso de las relaciones con Rusia, a China le conviene evitar cualquier colisión directa con la India, pese a seguir manteniendo una estrecha cooperación militar con Paquistán y Birmania. Una política de antagonismo frontal tendría el efecto negativo de complicar el conveniente acuerdo táctico que mantiene con Rusia y al mismo tiempo llevaría a la India a establecer una relación más cooperativa con los Estados Unidos. Dado que la India comparte también con China una predisposición subyacente y, en alguna medida, antioccidental hacia la existente «hegemonía» global, una reducción de las tensiones entre China y la India también es coherente con las metas geoestratégicas generales chinas.

Las mismas consideraciones son válidas, en términos generales, para las actuales relaciones de China con el sudeste asiático. Pese a sus reivindicaciones unilaterales sobre el mar de China Meridional, los chinos han cultivado al mismo tiempo las relaciones con los líderes de los países del sudeste asiático (con excepción del históricamente hostil Vietnam), explotando los declarados sentimientos antioccidentales (en particular sobre la cuestión de los valores occidentales y los derechos humanos) que en los últimos años han sido expresados por los líderes de Malaisia y Singapur. China ha acogido de una manera especialmente favorable la retórica antiestadounidense, a veces estridente, del Primer ministro Datuk Mahathir de Malaisia, quien en una conferencia en Tokio en mayo de 1996 cuestionó públicamente la necesidad de un tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón, pidiendo conocer la identidad del enemigo contra el que la alianza se pretende defender y afirmando que Malaisia no necesita aliados. Los chinos calculan, evidentemente, que su influencia en la región aumentará automáticamente con cualquier disminución de la presencia estadounidense.

De manera similar, la presión paciente parece ser el leitmotiv de la actual política china hacia Taiwán. Aun manteniendo una postura inflexible con respecto al estatuto internacional de Taiwán —hasta el punto de estar dispuestos a crear deliberadamente tensiones internacionales para dejar clara la seriedad de China en el tema (como en marzo de 1996)— los líderes chinos son conscientes, seguramente, de que por el momento carecen del poder necesario como para imponer una solución satisfactoria. Son conscientes de que un uso prematuro de la fuerza sólo serviría para precipitar una colisión con los Estados Unidos en la que saldrían derrotados, mientras que el papel de los Estados Unidos como garante regional de la paz quedaría reforzado. Además, los propios chinos reconocen que la efectividad con que se realice la absorción de Hong Kong por parte de China determinará, en gran medida, las perspectivas de la emergencia de una Gran China.

Las modificaciones que han tenido lugar en las relaciones de China con Corea del Sur constituyen también una parte integral de la política de consolidar los flancos para poder concentrarse más efectivamente en la meta central. Dada la historia y los sentimientos coreanos, un arreglo entre China y Corea contribuye a la reducción del potencial papel regional de Japón y prepara el terreno para la reemergencia de una relación más tradicional entre China y Corea (reunificada o dividida).

Lo más importante es que un aumento pacífico del papel de China en la región facilitará la persecución del objetivo central, que el antiguo estratega chino Sun Tsu podría haber formulado como sigue: diluir el poder regional estadounidense hasta el punto de que unos Estados Unidos disminuidos necesiten de una China regionalmente dominante como aliada e incluso, eventualmente, de una China poderosa a nivel global como socio. Esta meta debe buscarse y cumplirse de manera que no precipite ni una expansión defensiva de la alianza entre Estados Unidos y Japón ni el reemplazo en la región del poder estadounidense por el japonés.

Para alcanzar el objetivo central, la estrategia china a corto plazo consiste en dificultar la consolidación y la expansión de la cooperación entre Estados Unidos y Japón en materia de seguridad. China experimentó, en particular, una gran preocupación ante la implícita extensión, a principios de 1996, del ámbito de cooperación entre Estados Unidos y Japón en materia de seguridad desde el más reducido «Lejano Oriente» a la cooperación más extensa en «Asia-Pacífico», percibiendo en ello no sólo una amenaza inmediata a los intereses chinos sino también el punto de partida de un sistema de seguridad asiático dominado por los Estados Unidos y dirigido a contener a China en el que Japón sería el eje vital[28], como lo fue Alemania en la OTAN durante la guerra tría). En general, el acuerdo fue percibido en Pekín como un medio de facilitar la eventual emergencia de Japón como una importante potencia militar, quizás incluso capaz de basarse en la fuerza para resolver por sí misma los contenciosos importantes económicos o marítimos. China, pues, está dispuesta a alimentar enérgicamente los temores de los países de la región acerca de que Japón asuma un papel militar importante con el objetivo de limitar las actuaciones de los Estados Unidos e intimidar a Japón.

Sin embargo, a largo plazo, según los cálculos estratégicos de China, la hegemonía estadounidense no puede durar. Aunque algunos chinos, especialmente los militares, tienden a considerar que los Estados Unidos son el enemigo implacable de China, en Pekín predominan las esperanzas de que los Estados Unidos queden más aislados en la región debido a su excesivo apoyo en Japón. Este excesivo apoyo llevará a que la dependencia de los Estados Unidos respecto a Japón aumente aún más, pero también aumentarán las fricciones entre estadounidenses y japoneses, así como los temores de Estados Unidos sobre el militarismo japonés. Ello permitirá a China fomentar el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón, como antes lo hizo en el caso de las relaciones de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Según el punto de vista de Pekín, llegará un momento en que los Estados Unidos serán conscientes de que, para mantener su influencia en la región de Asia-Pacífico, su única opción es volverse hacia su aliado natural en el continente asiático.

La evolución de las relaciones entre los Estados Unidos y Japón es, por lo tanto, clave para el futuro geopolítico de China. Desde el fin de la guerra civil china en 1949, la política estadounidense en el Lejano Oriente se ha basado en Japón. En principio Japón era tan sólo el emplazamiento de la ocupación militar estadounidense, pero desde entonces se ha convertido en la base de la presencia político-militar estadounidense en la región de Asia-Pacífico y en un aliado global de los Estados Unidos de importancia fundamental, aunque también en un protectorado de seguridad. La creciente importancia de China, sin embargo, lleva a preguntarse si la estrecha relación entre los Estados Unidos y Japón puede mantenerse en el cambiante contexto regional y, en caso afirmativo, con qué fin. El papel de Japón en una alianza contra China sería claro; pero ¿cuál sería el papel de Japón si el ascenso chino se tuviera que tolerar de alguna manera, pese a que supusiera la reducción de la primacía estadounidense en la región?

Igual que China, Japón es un Estado-nación con una conciencia profundamente arraigada de su carácter único y de su estatus especial. Su historia insular, e incluso su mitología imperial, ha predispuesto al pueblo japonés, altamente industrializado y disciplinado, a considerarse favorecido con un modo de vida diferente y superior, que Japón defendió en un principio mediante un aislamiento espléndido y luego, cuando el mundo logró imponerse en el siglo XIX, mediante la emulación de los imperios europeos, intentando crear un imperio propio en el continente asiático. El desastre de la Segunda Guerra Mundial llevó al pueblo japonés a centrarse en la meta unidimensional de la recuperación económica, pero también mantuvo su incertidumbre sobre la misión global del país.

Los actuales temores estadounidenses con respecto a una China dominante recuerdan la paranoia estadounidense, relativamente reciente, hacia Japón. La japonofobia ha sido reemplazada en la actualidad por la chinofobia. Hace tan sólo una década, las predicciones de que era inevitable e inminente que Japón surgiera como el «superEstado» del mundo —preparado no sólo para destronar a los Estados Unidos (¡e incluso para comprar su parte!) sino para imponer algún tipo de «paz nipona»— constituían una verdadera industria casera entre los comentadores y políticos estadounidenses. Pero no sólo entre los estadounidenses. Los propios japoneses se convirtieron pronto en unos entusiastas imitadores de esta postura y publicaron una serie de best-sellers en Japón en los que se planteaba la tesis de que Japón estaba destinado a ganar la batalla de la alta tecnología a los Estados Unidos y que pronto se convertiría en el centro de un «imperio de la información» global, mientras que los Estados Unidos estaban declinando a causa de su cansancio histórico y de su autocomplacencia social.

Estos análisis superficiales oscurecían el grado en el que Japón era, y sigue siendo, un país vulnerable. Japón es vulnerable a las más leves alteraciones de los flujos globales de recursos y del comercio global, por no mencionar la estabilidad global en términos más generales, y está aquejado de debilidades internas de carácter demográfico, social y político. Japón es, al mismo tiempo, rico, dinámico y económicamente poderoso, pero también está aislado a nivel regional y está políticamente limitado por depender, en el terreno de la seguridad, de un poderoso aliado que resulta ser el principal responsable de la estabilidad global (de la que Japón tanto depende), así como su principal rival económico.

Es poco probable que la actual posición de Japón —por un lado la de centro económico respetado a nivel global y por otro la de extensión geopolítica del poder estadounidense— siga siendo aceptable para las nuevas generaciones de japoneses, que ya no estarán traumatizadas y avergonzadas por las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Por razones históricas y de autoestima, Japón no es un país totalmente satisfecho con el statu quo global, aunque no está tan insatisfecho como China. Siente, con algo de razón, que merece ser formalmente reconocido como potencia global, pero también es consciente de que la dependencia en materia de seguridad con respecto a los Estados Unidos, útil para la región (y tranquilizadora para los vecinos asiáticos) impide ese reconocimiento.

Además, el creciente poder chino en el continente asiático, junto a la perspectiva de que su influencia pueda extenderse pronto a las regiones marítimas económicamente importantes para Japón, intensifica los sentimientos ambivalentes japoneses sobre el futuro geopolítico de su país. Por un lado existe en Japón una fuerte identificación cultural y emocional con China, así como un sentimiento latente de identidad común asiática. Algunos japoneses pueden sentir también que la emergencia de una China más poderosa tiene el oportuno efecto de aumentar la importancia de Japón para los Estados Unidos, al reducirse la supremacía de éstos en la región. Por otro lado, para muchos japoneses China es el rival tradicional, un antiguo enemigo y una amenaza potencial a la estabilidad de la región. Eso hace que los vínculos de seguridad con los Estados Unidos sean más importantes que nunca, pese a que aumente el resentimiento de algunos de los japoneses más nacionalistas en relación con las molestas restricciones respecto a la independencia política y militar de Japón.

Hay una similitud superficial entre la situación de Japón en el Lejano Oriente de Eurasia y la de Alemania en el Lejano Occidente de Eurasia. Ambos son los principales aliados regionales de los Estados Unidos. Efectivamente, el poder estadounidense en Europa y en Asia se deriva directamente de las estrechas alianzas con esos dos países. Ambos cuentan con unos respetables establishments militares, pero ninguno es independiente en ese terreno: Alemania se ve limitada por su integración militar en la OTAN, mientras que Japón está constreñido por sus propias limitaciones constitucionales (aunque diseñadas por los Estados Unidos) y por el tratado de seguridad Estados Unidos-Japón. Ambos son centros comerciales y financieros dominantes a nivel regional y también prominentes a escala global. Ambos pueden ser clasificados como cuasipoderes globales, y ambos experimentan cierto resentimiento ante la continua negativa de reconocerlos formalmente mediante unos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero las diferencias de sus respectivas situaciones geopolíticas están cargadas de consecuencias potencialmente significativas. La relación real de Alemania con la OTAN sitúa al país a la par de sus principales aliados europeos y el tratado del Atlántico Norte impone a Alemania obligaciones de defensa recíprocas con los Estados Unidos. El tratado de seguridad Estados Unidos-Japón estipula las obligaciones estadounidenses de defender a Japón, pero no prevé (ni siquiera formalmente) el uso del aparato militar japonés para la defensa de los Estados Unidos. El tratado codifica, en efecto, una relación de protección.

Además, la activa participación de Alemania en la Unión Europea y en la OTAN hace que ya no se la considere una amenaza por parte de aquellos vecinos que en el pasado fueron víctimas de su agresión, siendo en cambio percibida como un deseable socio económico y político. Algunos, incluso, ven con buenos ojos el potencial surgimiento de una Mitteleuropa liderada por una Alemania considerada como una potencia regional benévola. Eso no ocurre en absoluto con los vecinos asiáticos de Japón, quienes siguen guardando un persistente rencor hacia Japón por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Un factor que contribuye al resentimiento de estos vecinos es la apreciación del yen, que no sólo ha dado lugar a amargas quejas sino que ha impedido la reconciliación con Malaisia, Indonesia, las Filipinas e incluso China, al contarse en yens el 30% de sus grandes deudas a largo plazo con Japón.

Tampoco hay para Japón un equivalente a lo que representa Francia para Alemania, es decir un socio regional genuino y más o menos igualitario. Es cierto que en Japón existe una fuerte atracción cultural hacia China, mezclada quizás con sentimientos de culpa, pero esa atracción es políticamente ambigua porque ninguna de las partes confía en la otra y ninguna está preparada para aceptar el liderazgo regional de la otra. Tampoco Japón cuenta con un equivalente de lo que representa Polonia para Alemania, es decir un vecino mucho más débil pero geopolíticamente importante con el cual la reconciliación, e incluso la cooperación, está haciéndose realidad. Quizás Corea, especialmente tras la eventual reunificación, pueda convertirse en ese equivalente, pero las relaciones entre Japón y Corea son buenas sólo a nivel formal, ya que los recuerdos que tiene Corea de la pasada dominación japonesa y el sentimiento japonés de superioridad cultural impiden una reconciliación social genuina[29]. Finalmente, las relaciones de Japón con Rusia han sido mucho más frías que las de Alemania con Rusia. Rusia sigue reteniendo por las fuerzas las islas Kuriles del sur, de las que se apropió justo antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, con lo que las relaciones ruso-japonesas quedaron congeladas. En pocas palabras, Japón se encuentra políticamente aislado en su región, mientras que Alemania no.

Además, Alemania comparte con sus vecinos unos principios democráticos y la herencia global cristiana de Europa. También busca identificarse e incluso sublimarse dentro de una identidad y una causa mayores que ella misma, es decir, la de «Europa». En cambio, no existe una «Asia» comparable. Indudablemente, el pasado insular de Japón, e incluso su actual sistema democrático, tienden a separarlo del resto de la región, pese al surgimiento, en los últimos años, de la democracia en varios países asiáticos. Muchos asiáticos consideran que, además de ser egoísta desde el punto de vista nacional, Japón imita exageradamente a Occidente y muestra reticencias para unir su voz a la de los que cuestionan los puntos de vista occidentales sobre los derechos humanos y sobre la importancia del individualismo. De ahí que muchos asiáticos perciban a Japón como un país que no es verdaderamente asiático, pese a que Occidente se pregunta de vez en cuanto hasta qué punto se ha vuelto Japón un país verdaderamente occidental.

En efecto, aunque está en Asia, Japón no se siente cómodo en Asia, lo que limita mucho sus opciones geoestratégicas. Una opción genuinamente regional, la de un Japón preponderante a nivel regional que eclipsara a China —aun si no estuviera basada en la dominación japonesa sino en un sistema de cooperación regional benévolamente liderado por Japón— no parece viable por sólidas razones históricas, políticas y culturales. Además, Japón sigue dependiendo de la protección militar y del patrocinio internacional de los Estados Unidos. La abrogación —o incluso la neutralización gradual— del tratado de seguridad Estados Unidos-Japón volvería a Japón inmediatamente vulnerable a los trastornos que cualquier manifestación seria de malestar regional o global pudiera producir. Las únicas alternativas, por lo tanto, serían las de o bien aceptar el predominio chino en la región o bien emprender un programa masivo —no sólo costoso sino también muy peligroso— de rearme militar.

Es comprensible que muchos japoneses consideren que la actual situación de su país —al mismo tiempo una potencia cuasiglobal y un protectorado de seguridad— es anómala. Pero no existen unas alternativas evidentes, claras y viables al orden actual. Puede decirse que las metas nacionales chinas —pese a la inevitable diversidad de puntos de vista de los estrategas chinos sobre algunos temas específicos— están razonablemente claras y que el empuje regional de las ambiciones geopolíticas chinas es relativamente predecible. En cambio, la concepción geoestratégica de Japón tiende a ser relativamente borrosa y la actitud del pueblo japonés es mucho más ambigua.

La mayor parte de los japoneses son conscientes de que un cambio estratégicamente significativo y brusco sería, desde luego, peligroso. ¿Puede Japón convertirse en una potencia regional en una región donde todavía sigue siendo objeto de resentimientos y en la que China está emergiendo como la potencia preeminente? Sin embargo, ¿tendría Japón sencillamente que aceptar que China desempeñara ese papel? ¿Puede Japón convertirse en una potencia global realmente extensa (en todas sus dimensiones) sin arriesgarse a perder el apoyo estadounidense y a galvanizar aún más la animosidad regional? Y los Estados Unidos, ¿permanecerán en cualquier caso en Asia? Y, si es así, ¿en qué medida su reacción ante la creciente influencia de China chocará con la prioridad que se le dio hasta ahora a la conexión entre Estados Unidos y Japón? Durante la mayor parte de la guerra fría ninguna de esas preguntas tuvo que plantearse nunca. Actualmente se han convertido en preguntas destacadas desde el punto de vista geoestratégico e impulsan un debate cada vez más vivo en Japón.

Desde la década de 1950, la política exterior japonesa ha estado guiada por cuatro principios básicos, promulgados por el Primer ministro de la posguerra Shigeru Yoshida. La doctrina Yoshida postulaba que a) la meta principal de Japón debía ser el desarrollo económico, b) Japón debía estar escasamente armado y evitar involucrarse en conflictos internacionales, c) Japón debía seguir el liderazgo político de los Estados Unidos y aceptar su protección militar, y d) la diplomacia japonesa debía ser una diplomacia no ideológica centrada en la cooperación internacional. Sin embargo, dado que muchos japoneses se sentían también incómodos con la implicación de Japón en la guerra fría, al mismo tiempo se cultivó la ficción de la semineutralidad. Efectivamente, aún en 1981 el ministro de Exteriores Masayoshi Ito fue obligado a renunciar por permitir que la palabra «alianza» (domei) se usara para caracterizar las relaciones entre los Estados Unidos y Japón.

Todo esto pertenece al pasado. Japón inició su recuperación, China se aisló a sí misma y Eurasia quedó polarizada. En cambio, la élite política japonesa siente que un Japón rico y económicamente involucrado en el mundo no puede seguir haciendo del autoenriquecimiento su objetivo nacional principal sin despertar resentimientos a nivel internacional. Además, un Japón económicamente poderoso, especialmente si compite con los Estados Unidos, no puede ser sólo una extensión de la política exterior estadounidense y al mismo tiempo evitar toda responsabilidad política internacional. Un Japón políticamente más influyente, especialmente si busca el reconocimiento internacional (por ejemplo el de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU), no puede evitar tomar posiciones sobre las cuestiones geopolíticas y de seguridad clave que afectan a la paz mundial.

En consecuencia, los últimos años han sido testigos de una proliferación de estudios e informes especializados realizados por distintos organismos públicos y privados japoneses, así como de una plétora de libros, a menudo controvertidos, cuyos autores son conocidos políticos y profesores y que subrayan las nuevas misiones de Japón para la era de la posguerra fría[30]. Muchos de ellos contienen especulaciones sobre la duración y la conveniencia de la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Japón y abogan por una diplomacia japonesa más activa, especialmente hacia China, o por un papel militar japonés más enérgico en la región. Si el estado del vínculo entre Estados Unidos y Japón se hubiera de juzgar en base al diálogo público, la conclusión de que hacia mediados de la década de 1990 las relaciones entre los dos países han entrado en una etapa de crisis estaría justificada.

Sin embargo, a nivel de política pública las recomendaciones que se han discutido con seriedad han sido, en general, relativamente sobrias, medidas y moderadas. Las opciones extremas —la de un pacifismo a ultranza (con cierto sabor antiestadounidense) o la del rearme unilateral y a gran escala (que requiere una revisión constitucional y que presumiblemente representaría un desafío a las reacciones adversas de los Estados Unidos y de los países de la región)— tienen pocos partidarios. El atractivo del pacifismo para la opinión pública, en todo caso, ha disminuido en los últimos años, y el unilateralismo y el militarismo tampoco han logrado obtener demasiado apoyo público, pese a la defensa que de ellos han hecho algunos rimbombantes oradores. El público en general y, ciertamente, la influyente élite comercial son perfectamente conscientes de que ninguna de esas opciones proporciona una alternativa política real y que, de hecho, sólo podrían poner en peligro el bienestar de Japón.

Las discusiones públicas políticamente dominantes se han centrado, ante todo, en diferencias de énfasis en cuanto a la posición internacional básica de Japón, con algunas variaciones secundarias sobre prioridades geopolíticas. En términos generales, tres orientaciones principales, y quizás una cuarta menos importante, pueden identificarse y etiquetarse como sigue: los imperturbables defensores de «los Estados Unidos primero», los mercantilistas globales, los realistas activos y los visionarios internacionales. Sin embargo, el análisis final demuestra que las cuatro comparten la misma meta, bastante general, y el mismo interés central: explotar la relación especial con los Estados Unidos para obtener reconocimiento global hacia Japón, evitando al mismo tiempo la hostilidad de Asia y sin poner en peligro prematuramente el paraguas de seguridad estadounidense.

La primera orientación parte de la proposición de que el mantenimiento de la existente (y reconocidamente asimétrica) relación entre Estados Unidos y Japón debería seguir siendo el núcleo central de la geoestrategia japonesa. Sus partidarios desean, como la mayoría de los japoneses, un mayor reconocimiento internacional para Japón y una mayor igualdad en la alianza, pero su principal artículo de fe, como lo expresó el Primer ministro Kiichi Miyazawa en enero de 1993, es el de que «las perspectivas para el mundo que entrará en el siglo XXI dependerán en gran medida de si Japón y los Estados Unidos (…) son o no capaces de proporcionar un liderazgo coordinado basado en una concepción común». Este punto de vista ha sido el dominante entre la élite política internacionalista y el establishment de la política exterior que ha detentado el poder durante las dos últimas décadas aproximadamente. Sobre las cuestiones geoestratégicas clave del papel regional de China y la presencia estadounidense en Corea, esa élite ha apoyado a los Estados Unidos, pero también considera que su papel es el de poner límites a la propensión estadounidense a adoptar una postura de confrontación hacia China. De hecho, este grupo se muestra incluso cada vez más inclinado a hacer hincapié en la necesidad de mejorar las relaciones con China, atribuyéndoles el segundo puesto en importancia, justo por debajo de los vínculos que mantiene Japón con los Estados Unidos.

La segunda orientación no cuestiona la identificación geoestratégica de la política japonesa con la estadounidense, pero considera que los intereses de Japón se verán más favorecidos si se reconoce abiertamente y si se acepta que Japón es, ante todo, una potencia económica. Esta posición se suele vincular con la de la burocracia tradicionalmente influyente del Ministerio de Comercio Internacional e Industria japonés, así como con la clase que dirige los negocios y las exportaciones del país. Según este punto de vista, la relativa desmilitarización de Japón es un logro que debe preservarse. Si los Estados Unidos se ocupan de la seguridad del país, Japón es libre de proseguir una política de compromiso económico global, lo que realza discretamente su posición global.

En un mundo ideal, la segunda orientación tendería a favorecer una política de, al menos, un neutralismo de hecho, en la que los Estados Unidos equilibrarían el poder regional de China protegiendo así a Taiwán y a Corea del Sur, con lo que Japón sería libre para cultivar una relación económica más estrecha con el continente y con el sudeste asiático. Sin embargo, dadas las realidades políticas existentes, los mercantilistas globales aceptan la alianza Estados Unidos-Japón como un arreglo necesario, incluyendo los relativamente modestos desembolsos presupuestarios destinados a las fuerzas armadas japonesas (que no superan aún el 1% del PNB del país), pero no ansían imbuir a la alianza de ninguna sustancia significativa a nivel regional.

El tercer grupo, el de los realistas activos, está formado mayoritariamente por los integrantes de la nueva camada de políticos y pensadores geopolíticos. Creen que una democracia rica y exitosa como Japón tiene tanto la oportunidad como la obligación de cambiar genuinamente el mundo de la posguerra fría. Con ello puede obtener también el reconocimiento global que Japón merece como centro económico históricamente situado entre las pocas verdaderas grandes naciones del mundo. La aparición de esa postura japonesa más enérgica fue anticipada en la década de 1980 por el Primer ministro Yasuhiro Nakasone, pero quizás la exposición más conocida de ese punto de vista fue la del controvertido informe de la Comisión Ozawa, publicado en 1994 y sugerentemente titulado «Proyecto para un nuevo Japón: repensar una nación».

El informe de la comisión Ozawa (que llevaba el nombre de su presi dente, Ichiro Ozawa, un líder político centrista en rápida ascensión), abogaba al mismo tiempo por una democratización de la jerárquica cultura política del país y por una revisión de la posición internacional de Japón. Exhortando a Japón a convertirse en «un país normal», el informe recomendaba el mantenimiento de la conexión de seguridad Estados Unidos-Japón pero aconsejaba también que Japón abandonara su pasividad internacional y se comprometiera activamente en la política global, especialmente a través del liderazgo de los esfuerzos internacionales en favor del mantenimiento de la paz. Con ese fin, el informe recomendaba que las limitaciones constitucionales del país sobre el envío al extranjero de las fuerzas armadas japonesas fueran eliminadas.

No se explícito, aunque quedaba implícita en el énfasis que se ponía en «un país normal», la idea de proceder a una emancipación geopolítica más significativa de la protección estadounidense en materia de seguridad. Los defensores de este punto de vista solían argumentar que, en cuestiones de importancia global, Japón no debería dudar en convertirse en el portavoz de Asia, en lugar de seguir automáticamente el liderazgo estadounidense. Sin embargo, se mostraban notoriamente evasivos en asuntos tan sensibles como el papel regional de China o el futuro de Corea, en lo que no se diferenciaban mucho de sus colegas más tradicionalistas. Así, pues, en términos de seguridad regional, los realistas activos compartían con los demás japoneses la tendencia, aún fuerte, a dejar que los Estados Unidos siguieran responsabilizándose de los dos problemas fundamentales, reservando para Japón la tarea de ejercer el papel de moderador del celo estadounidense, a veces excesivo.

Hacia la segunda mitad de la década de 1990, esta orientación realista activa empezaba a prevalecer en la opinión pública y a afectar la formulación de la política exterior japonesa. En la primera mitad de 1996 el gobierno japonés empezó a hablar de la «diplomacia independiente» (jishu gaiko) de Japón, pese a que el muy cauto Ministerio de Exteriores japonés optó por traducir la frase japonesa con la expresión, más vaga (y presumiblemente menos descortés hacia los Estados Unidos), de proactive diplomacy (diplomacia activa).

La cuarta orientación, la de los visionarios internacionales, ha sido menos influyente que cualquiera de las precedentes, pero en ocasiones sirve para imbuir al punto de vista japonés de una retórica más idealista. Esta orientación suele asociarse públicamente a personalidades eminentes —como Akio Morita, de Sony— que atribuyen gran importancia a un compromiso convincente de Japón con unas metas globales moralmente deseables. Invocando a menudo la idea de «un nuevo orden global», los visionarios exhortan a Japón —precisamente porque no está sobrecargado de responsabilidades geopolíticas— a convertirse en un líder global en el desarrollo de una agenda verdaderamente humana para la comunidad mundial.

Las cuatro orientaciones están de acuerdo acerca de una cuestión regional clave: la de que la emergencia de un sistema de cooperación Asia-Pacífico más multilateral es conveniente para Japón. Ese sistema de cooperación puede tener, con el tiempo, tres efectos positivos: puede ayudar a comprometer (y también a limitar sutilmente) a China; puede ayudar a mantener a los Estados Unidos en Asia, pese a que su predominio se reduzca gradualmente; y puede ayudar a mitigar el resentimiento antijaponés, aumentando así la influencia japonesa. Aunque es poco probable que con ello se pueda crear una esfera de influencia regional japonesa. Japón obtendría cierta deferencia de los países de la región, especialmente de los países costeros, que pueden sentirse incómodos con el creciente poder de China.

Los cuatro puntos de vista coinciden también en que cultivar con cuidado la relación con China es claramente preferible a cualquier intento liderado por los Estados Unidos de contener directamente a China. De hecho, la idea de apoyar una estrategia estadounidense para contener a China, o incluso la idea de formar una coalición equilibradora informal confinada a los Estados isleños de Taiwán, las Filipinas, Brunei e Indonesia, apoyados por Japón y los Estados Unidos, no es demasiada atractiva para el establishment de la política exterior japonesa. Desde el punto de vista de Japón, cualquier intento en esa dirección requeriría no sólo una presencia militar estadounidense más importante y de duración indefinida en Japón y en Corea sino —al crear un incendiario solapamiento geopolítico entre los intereses regionales chinos y los estadounidenses-japoneses (véase el mapa de la página siguiente)— podría convertirse en una profecía autoejecutoria sobre una colisión con China[31]. El resultado sería el de dificultar la evolución de la emancipación de Japón y amenazar el bienestar económico del Lejano Oriente.

Por la misma razón, pocos están a favor de lo contrario; de un arreglo importante entre Japón y China. Las consecuencias para la región de una inversión de alianzas clásica semejante serían demasiado desestabilizadoras: la retirada estadounidense de la región y la rápida subordinación de Taiwán y Corea a China, quedando Japón a merced de China. Ésta no es una perspectiva atractiva, salvo quizás para unos pocos extremistas. Con Rusia marginada a nivel geopolítico e históricamente despreciada, no hay, por lo tanto, ninguna alternativa a la del consenso básico de que el vínculo con los Estados Unidos sigue siendo la principal cuerda de salvamento de Japón. Sin él, Japón no puede ni asegurarse un aprovisionamiento re guiar de petróleo ni protegerse de un ataque nuclear chino (y pronto, quizás, tampoco de un ataque nuclear coreano). La única cuestión política real es la de cómo manipular mejor la conexión estadounidense para favorecer los intereses japoneses.

Por consiguiente, los japoneses han estado de acuerdo con los deseos estadounidenses de aumentar la cooperación militar entre los Estados Unidos y Japón, incluyendo una aparente ampliación del ámbito de cooperación desde el más específico «Lejano Oriente» a una más amplia «fórmula Asia-Pacífico». De acuerdo con esto, a principios de 1996, en su revisión de las llamadas directrices de defensa Japón-Estados Unidos, el gobierno japonés amplió sus referencias al uso posible de las fuerzas de defensa japonesas, pasando de las «emergencias en el Lejano Oriente» a las «emergencias en las regiones vecinas de Japón». La voluntad japonesa de acomodarse a los deseos estadounidenses en esta cuestión ha sido impulsada también por las dudas de Japón con respecto a la capacidad de permanencia a largo plazo de los Estados Unidos en Asia y por el temor de que el ascenso de China —y la aparente ansiedad estadounidense ante ese ascenso— puedan en algún momento del futuro acabar imponiendo a Japón una elección inaceptable: la de posicionarse con los Estados Unidos contra China o sin los Estados Unidos y aliado a China.

Para Japón, ese dilema fundamental contiene también un imperativo histórico: dado que la de convertirse en una potencia dominante a nivel regional no es una meta viable y dado que, sin una base regional, la consecución de un poder global verdaderamente extenso no es un objetivo realista, de ello se sigue que Japón puede alcanzar más fácilmente el estatus de líder global a través de una participación activa en el mantenimiento de la paz y en el desarrollo económico mundiales. Sirviéndose de la alianza militar con los Estados Unidos para asegurar la estabilidad del Lejano Oriente —pero sin permitir que se convierta en una coalición antichina— Japón puede construirse sin problemas una misión global propia e influyente en el papel de potencia promotora del establecimiento de una cooperación institucionalizada genuinamente internacional y más efectiva. Así, Japón podría convertirse en un equivalente de Canadá pero mucho más poderoso y más influyente a nivel global: un Estado respetado por el uso constructivo que hace de su riqueza y poder y al que no se le teme ni se le guarda rencor.

La política estadounidense debería asumir la tarea de hacer que Japón opte por esa alternativa y que el ascenso de China a la preeminencia regional no obstaculice un equilibrio de poder triangular estable en Asia Oriental. El esfuerzo para controlar a Japón y a China y para mantener una interacción estable a tres bandas que también incluya a los Estados Unidos representará una dura prueba para las habilidades diplomáticas y la imaginación política estadounidenses. Despojarse de las pasadas fijaciones sobre la amenaza supuestamente planteada por el ascenso económico de Japón y librarse de los temores hacia la energía política de China podría ayudar a infundir un frío realismo en una política que debe basarse en un cuidadoso cálculo estratégico: cómo canalizarla energía japonesa hacia una dirección internacional y cómo encaminar al poder chino a un arreglo regional.

Sólo así los Estados Unidos podrán fraguar en el este de Eurasia una estructura apropiada desde el punto de vista geopolítico y con un papel equivalente al que desempeña Europa en la periferia occidental de Eurasia, es decir una estructura de poder regional basada en intereses compartidos. Sin embargo, a diferencia del caso europeo, una cabeza de puente democrática en el territorio oriental no surgirá pronto. En cambio, en el Lejano Oriente, la alianza redireccionada con Japón puede servir también de base a un arreglo estadounidense con una China preeminente a nivel regional.

Varias conclusiones geoestratégicas importantes para los Estados Unidos se desprenden del análisis contenido en las dos secciones precedentes de este capítulo.