LOS BALCANES EUROASIÁTICOS

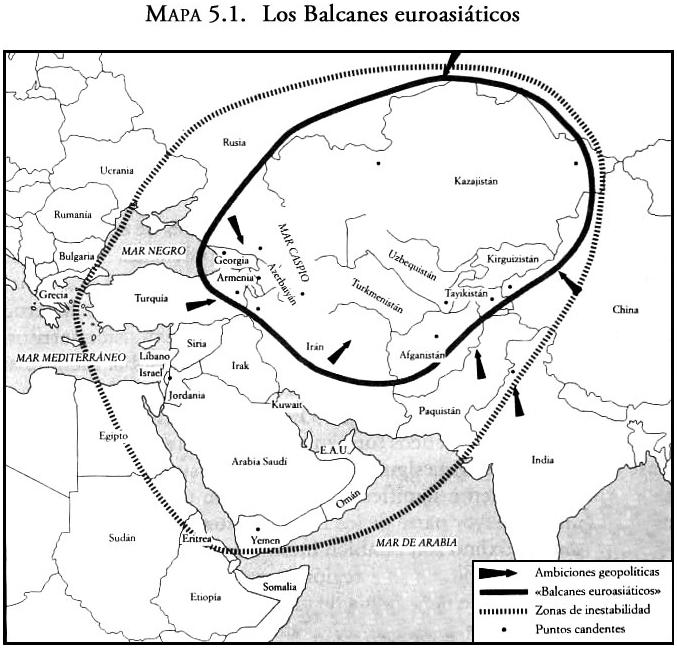

En Europa, la palabra «Balcanes» evoca imágenes de conflictos étnicos y de rivalidades regionales entre las grandes potencias. También Eurasia tiene sus «Balcanes», pero los Balcanes euroasiáticos son mucho mayores, más poblados e incluso religiosa y étnicamente más heterogéneos que los otros. Están situados dentro de esa gran extensión territorial ovalada que delimita la zona central de inestabilidad global identificada en el capítulo 2 y que abarca zonas de Europa Sudoriental, Asia Central y partes de Asia del Sur, el área del golfo Pérsico y el Oriente Próximo.

Los Balcanes euroasiáticos forman el núcleo central de un gran óvalo (véase el mapa de la página siguiente) y difieren de su zona exterior en un aspecto particularmente significativo: en que son una zona de vacío de poder. Aunque la mayor parte de los Estados situados en el golfo Pérsico y en el Oriente Próximo son también inestables, allí el poder estadounidense es el árbitro definitivo. La región inestable de la zona exterior es, por lo tanto, un área de hegemonía de un poder único y está atemperada por esa hegemonía. En cambio, los Balcanes euroasiáticos son realmente reminiscentes de los viejos y más familiares Balcanes de Europa Sudoriental: no sólo son inestables sus entidades políticas sino que también representan una tentación para los vecinos más poderosos y una invitación a la intrusión de estos vecinos, todos ellos decididos a evitar el dominio de la región por parte de otro. Esta familiar combinación de vacío de poder y de succión de poder justifica la denominación de «Balcanes euroasiáticos».

Los Balcanes tradicionales representaban una recompensa geopolítica potencial en la lucha por la supremacía europea. Los Balcanes euroasiáticos, situados a horcajadas de las redes de transporte cuyo surgimiento es inevitable y que vincularán más directamente a las ricas e industriosas extremidades occidental y oriental de Eurasia, son también geopolíticamente significativos. Además, son importantes desde el punto de vista de la seguridad y de las ambiciones históricas de al menos tres de sus vecinos inmediatos y más poderosos: Rusia, Turquía e Irán; China, además, muestra un creciente interés político por la región. Pero los Balcanes euroasiáticos son infinitamente más importantes como recompensa económica potencial: en la región hay una enorme concentración de reservas de gas y de petróleo, además de importantes minerales, incluso de oro.

El consumo mundial de energía está destinado a crecer mucho en las próximas dos o tres décadas. Las estimaciones del Departamento de Energía de los Estados Unidos indican que la demanda mundial crecerá en más del 50% entre 1993 y el 2015, y que el aumento de consumo más significativo tendrá lugar en el Lejano Oriente. El ímpetu del desarrollo económico de Asia ya está generando importantes presiones para que se exploren y se exploten nuevas formas de energía, y se sabe que las regiones de Asia Central y de la cuenca del mar Caspio contienen reservas de gas natural y de petróleo que superan ampliamente a las de Kuwait, el golfo de México o el mar del Norte.

Acceder a esos recursos y beneficiarse de esas riquezas potenciales son objetivos que despiertan ambiciones nacionales, motivan intereses corporativos, reavivan reclamaciones históricas, reviven aspiraciones imperiales y alimentan rivalidades internacionales. La situación es todavía más volátil por el hecho de que en la región no sólo hay un vacío de poder sino también una situación de inestabilidad interna. Cada uno de esos países sufre serias dificultades internas, todos ellos tienen fronteras que, o bien son objeto de reclamaciones por parte de países vecinos, o bien son zonas donde reinan los rencores étnicos; pocas de ellas son homogéneas desde el punto de vista nacional y algunas ya están enredadas en conflictos territoriales, étnicos o religiosos.

Los Balcanes euroasiáticos comprenden nueve países que, de una u otra manera, encajan en la siguiente descripción, además de otros dos que son candidatos potenciales a formar parte de ellos. Los nueve países son Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia y Georgia —todos ellos forman parte de la difunta Unión Soviética— y Afganistán. Los candidatos potenciales a engrosar la lista son Turquía e Irán. Estos dos países son mucho más viables política y económicamente, luchan activamente por obtener mayor influencia regional dentro de los Balcanes euroasiáticos y, por lo tanto, ambos son importantes jugadores geoestratégicos de la región. Al mismo tiempo, los dos países son potencialmente vulnerables a los conflictos étnicos internos. Si la situación en uno o ambos se desestabilizara, los problemas internos de la región se harían incontrolables y los esfuerzos por frenar el dominio regional por parte de Rusia podrían resultar inútiles.

Puede afirmarse que los tres Estados del Cáucaso —Armenia, Georgia y Azerbaiyán— están basados en naciones realmente históricas. Por consiguiente, sus nacionalismos tienden a ser penetrantes e intensos y los conflictos externos han constituido normalmente la principal amenaza a su bienestar. Los cinco nuevos Estados de Asia Central, en cambio, están más bien en la etapa de la construcción de la nación, y sus identidades tribales y étnicas siguen siendo fuertes, por lo que el disenso interno es su principal dificultad. En ambos tipos de Estado, los vecinos más poderosos y de mentalidad imperialista han tenido la tentación de explotar las respectivas debilidades.

Los Balcanes euroasiáticos son un mosaico étnico (véase la tabla y el mapa de las págs. sigs.). Las fronteras de sus Estados fueron trazadas arbitrariamente por los cartógrafos soviéticos en las décadas de 1920 y 1930, cuando las respectivas repúblicas soviéticas se establecieron formalmente. (Afganistán, que nunca ha formado parte de la Unión Soviética, es la excepción a esta regla). Sus fronteras fueron dibujadas en gran medida según criterios étnicos, pero reflejaban también los intereses del Kremlin en mantener la región sur del Imperio Ruso dividida internamente, y por lo tanto más sumisa.

Por consiguiente, Moscú rechazó las propuestas de las naciones de Asia Central de fusionar a los diversos pueblos centroasiáticos (la mayoría de los cuales no tenían aún sentimientos nacionalistas) en una única unidad política —que se llamaría «Turkestán»— prefiriendo en lugar de ello crear cinco «repúblicas» separadas, cada una con su propio nombre y con fronteras que formaban un rompecabezas. Es presumible que similares cálculos hicieran abandonar al Kremlin los planes de establecer una única federación caucásica. Por lo tanto, no resulta sorprendente que, tras el colapso de la Unión Soviética, ni los tres Estados del Cáucaso ni los cinco Estados de Asia Central estuvieran totalmente preparados para asumir su nuevo estatus independiente ni para la necesaria cooperación regional.

En el Cáucaso, los menos de 4 millones de habitantes de Armenia y los más de 8 millones de Azerbaiyán se enredaron pronto en una guerra abierta sobre el estatus de Nagorno-Karabaj, un enclave poblado por una mayoría de armenios dentro de Azerbaiyán. El conflicto generó un proceso de limpiezas étnicas a gran escala y cientos de miles de refugiados y de expulsados escaparon en ambas direcciones. Dado que Armenia es cristiana y Azerbaiyán musulmán, la guerra presenta ciertos matices de conflicto religioso. La guerra, devastadora desde el punto de vista económico, hizo mucho más difícil para los dos países lograr una independencia estable. Armenia tendía a apoyarse más en Rusia, que le había proporcionado una significativa ayuda militar, mientras que la reciente independencia y la estabilidad interna de Azerbaiyán quedaron comprometidas por la pérdida de Nagorno-Karabaj.

La vulnerabilidad de Azerbaiyán tiene implicaciones regionales más importantes, puesto que la situación geográfica del país lo convierte en un pivote geopolítico. Se le puede describir como el «corcho» de importancia vital en el control del acceso a la «botella» que contiene las riquezas de la cuenca del mar Caspio y de Asia Central. Un Azerbaiyán independiente y turcohablante, con oleoductos y gasoductos que transportaran petróleo y gas a Turquía —étnicamente relacionada con Azerbaiyán y que le brinda su apoyo político— sería un impedimento para que Rusia ejerciera el monopolio del acceso a la región e impediría a Rusia aplicar una influencia política decisiva sobre las políticas de los nuevos Estados de Asia Central. Pero Azerbaiyán es muy vulnerable a las presiones de la poderosa Rusia en el norte y de Irán en el sur. En la región noroccidental de Irán hay el doble de azeríes —según algunas estimaciones son unos 20 millones— que en el propio Azerbaiyán. Esa realidad esto hace que Irán tema el separatismo potencial de sus azeríes, y de ahí que se muestre bastante ambivalente sobre el estatus soberano de Azerbaiyán, pese a que las dos naciones comparten la fe musulmana. El resultado de ello es que Azerbaiyán se ha convertido en objeto de presiones combinadas, rusas e iraníes, para que limite sus tratos con Occidente.

A diferencia de Armenia o de Azerbaiyán, ambos bastante homogéneos desde el punto de vista étnico, alrededor del 30% de los 6 millones de habitantes de Georgia son minorías. Además, esas pequeñas comunidades, cuya organización e identidad son más bien tribales, han sufrido intensamente a causa del dominio georgiano. Al disolverse la Unión Soviética, los osetios y los abjazios aprovecharon el caos político interno de Georgia para llevar a cabo un intento de secesión, que Rusia apoyó silenciosamente para obligar a Georgia a acceder a las presiones rusas para que permaneciera en la CEI (de la que inicialmente Georgia quería separarse por completo) y aceptara bases militares rusas en suelo georgiano para aislar a la región de Turquía.

En Asia Central han sido distintos factores internos los que más han contribuido a la inestabilidad. Cultural y lingüísticamente, cuatro de los cinco Estados recientemente independizados de Asia Central forman parte del mundo turco. Tayikistán es lingüística y culturalmente persa, mientras que Afganistán (fuera de la ex Unión Soviética) es un mosaico patán, tayiko, pashtún y persa. Los seis países son musulmanes. La mayoría de ellos estuvieron bajo las sucesivas influencias de los imperios persa, turco y ruso, pero esa experiencia no sirvió para impulsar un espíritu de intereses regionales compartidos entre ellos. Al contrario, su diversa composición étnica los hace vulnerables a conflictos internos y externos y, al acumularse éstos, los vecinos más poderosos se sienten tentados de intervenir.

De los cinco Estados recientemente independizados de Asia Central, Kazajistán y Uzbekistán son los más importantes. A nivel regional, Kazajistán es el escudo y Uzbekistán el alma de los diversos despertares nacionales de la región. El tamaño de Kazajistán y su situación geográfica cubren a los demás de presiones físicas directas por parte de Rusia, ya que sólo Kazajistán tiene fronteras con Rusia. Sin embargo, su población de cerca de 18 millones es aproximadamente 35% rusa (la población rusa en la región no deja de disminuir) y hay otro 20% de no kazajos, lo que ha hecho que para los nuevos gobernantes kazajos —cada vez más nacionalistas pero que representan sólo alrededor de la mitad de la población total del país— resulte más y más difícil perseguir la meta de construir la nación sobre la base de la etnicidad y de la lengua.

Los rusos que viven en el nuevo Estado sienten un rencor natural hacia los nuevos líderes kazajos y, dado que son la ex clase gobernante colonial y por lo tanto están mejor educados y situados, temen perder sus privilegios. Además, tienden a sentir por el nuevo nacionalismo kazajo un desprecio cultural poco disimulado. Con sus regiones noroccidental y nororiental dominadas por los colonos rusos, Kazajistán podría sufrir una secesión territorial siglas relaciones kazajo-rusas se deterioraran seriamente. Al mismo tiempo, varios cientos de miles de kazajos residen del lado ruso de las fronteras del Estado y en el noreste de Uzbekistán, el Estado que los kazajos consideran como su principal rival en la lucha por el liderazgo de Asia Central.

Uzbekistán es, de hecho, el principal candidato a ejercer el liderazgo regional en Asia Central. Aunque su tamaño es más pequeño y cuenta con menos recursos naturales que Kazajistán, tiene una población mayor (de casi 25 millones) y, lo que es mucho más importante, considerablemente más homogénea que la de Kazajistán. Dadas las altas tasas de natalidad de los nativos y el éxodo gradual de los ex dominadores rusos, pronto alrededor de un 75% de la población será uzbeka y sólo quedará en el país una insignificante minoría rusa, sobre todo en Tashkent, la capital.

Además, la élite política del país identifica intencionadamente al nuevo Estado como descendiente directo del vasto imperio medieval de Tamerlán (1336-1404), cuya capital, Samarkanda, se convirtió en el renombrado centro de la región para el estudio de la religión, la astronomía y las artes. Este linaje imbuye al moderno Uzbekistán de un sentido más profundo de continuidad histórica y de misión regional que el que tienen sus vecinos. Es cierto que algunos líderes uzbekos consideran que Uzbekistán es el núcleo nacional de una única entidad centroasiática, presumiblemente con Tashkent como capital. Más que en cualquiera de los otros Estados de Asia Central, la élite política de Uzbekistán y, cada vez más, también el pueblo, comparten ya las bases subjetivas de un Estado-nación moderno y están decididos —pese a las dificultades domésticas— a no retroceder nunca más al estatus colonial.

Estas circunstancias hacen que Uzbekistán sea a la vez el líder en la promoción de los sentimientos de nacionalismo moderno postétnico y la causa de cierto desasosiego entre sus vecinos. Pese a que los líderes uzbekos son los que dan la pauta en el proceso de construcción nacional y en la defensa de una mayor autosuficiencia regional, la homogeneidad nacional relativamente mayor del país y su conciencia nacional más intensa inspiran recelos entre los gobernantes de Turkmenistán, Kirguizistán, Tayikistán e incluso Kazajistán, temerosos de que el liderazgo regional uzbeko pueda evolucionar hacia un dominio regional propio. Esa preocupación limita la cooperación regional entre los nuevos Estados soberanos —que los rusos no apoyan en absoluto— y perpetúa la vulnerabilidad de la región.

Sin embargo, igual que los demás países de la región, Uzbekistán no está totalmente libre de tensiones étnicas. En algunas regiones del sur del país, sobre todo en los alrededores de los importantes centros históricos y culturales de Samarkanda y Bujara, viven importantes poblaciones tayikas que ven con rencor las fronteras diseñadas por Moscú. Las cosas se complican todavía más con la presencia de uzbekos en Tayikistán Occidental y de uzbekos y tayikos en el valle de Fergana en Kirguizistán, importante desde el punto de vista económico y donde en los últimos años han estallado sangrientos episodios de violencia étnica, por no mencionar la presencia de uzbekos en el norte de Afganistán.

De los otros tres Estados de Asia Central que han surgido del dominio colonial ruso —Kirguizistán, Tayikistán y Turkmenistán— sólo el tercero es relativamente cohesivo desde el punto de vista étnico. Aproximadamente el 75% de sus 4.5 millones de habitantes son turkmenos, y los uzbekos y los rusos constituyen, cada uno, menos del 10% de la población. La situación geográfica protegida de Turkmenistán lo vuelve relativamente distante de Rusia y hace que Uzbekistán e Irán tengan una relevancia geopolítica mucho mayor para el futuro del país. Cuando la región cuente con gasoductos, las importantísimas reservas de gas natural de Turkmenistán darán prosperidad a su pueblo.

Los 5 millones de habitantes de Kirguizistán son mucho más diferentes entre sí. Los propios kirguizios constituyen alrededor del 55% del total y los uzbekos alrededor del 13%, mientras que los rusos han disminuido recientemente del 20% a algo más del 15%. Antes de la independencia, los rusos constituían la intelligentsia de técnicos e ingenieros, y su éxodo ha dañado la economía del país. Aunque es rico en minerales y cuenta con una belleza natural que ha llevado a algunos a describir al país como la Suiza de Asia Central (y por lo tanto como una nueva frontera turística en potencia), la situación geopolítica de Kirguizistán, apretado entre China y Kazajistán, lo hace muy dependiente de la medida en la que el propio Kazajistán consiga mantener su independencia.

Tayikistán es sólo algo más homogéneo desde el punto de vista étnico. De sus 6.5 millones de habitantes, menos de dos tercios son tayikos y más del 25% uzbekos (hacia los cuales los tayikos sienten cierta hostilidad), mientras que los rusos que permanecen en el país constituyen apenas alrededor del 3%. Sin embargo, como en el resto de los países de la región, incluso la comunidad étnica dominante está muy dividida según líneas tribales, incluso violentamente, y el nacionalismo moderno está confinado mayoritariamente a la élite política urbana. El resultado de ello es que la independencia no sólo ha producido conflictos civiles sino que ha dado a Rusia una buena excusa para seguir desplegando su ejército en el país. La situación étnica se complica todavía más debido a la importante presencia de tayikos del otro lado de la frontera, en el noroeste de Afganistán. De hecho, en Afganistán viven casi tantos tayikos —desde el punto de vista étnico— como en Tayikistán, otro factor que contribuye a socavar la estabilidad regional.

El actual estado de desorden de Afganistán es asimismo un legado soviético, por más que el país no sea una ex república soviética. Fragmentado por la ocupación soviética y por la prolongada guerra de guerrillas contra ella, Afganistán es sólo nominalmente un Estado-nación. Sus 22 millones de habitantes están muy divididos según líneas étnicas y hay divisiones cada vez más importantes entre los pashtunes, los tayikos y los hazaras del país. Al mismo tiempo, la «guerra santa» contra los ocupantes rusos ha hecho de la religión la dimensión dominante de la vida política del país, infundiendo un fervor dogmático a las ya agudas diferencias políticas. Afganistán, por lo tanto, debe considerarse no sólo una parte del rompecabezas étnico de Asia Central sino también, desde el punto de vista político, una parte más de los Balcanes euroasiáticos.

Aunque todos los Estados ex soviéticos de Asia Central, así como Azerbaiyán, están poblados predominantemente por musulmanes, sus élites políticas —que siguen siendo en gran medida productos de la era soviética— son casi de manera uniforme no religiosas y los Estados son formalmente seculares. Sin embargo, a medida que sus poblaciones sustituyan su identidad tribal primaria tradicional basada en el clan por una conciencia nacional más moderna, es posible que desarrollen cada vez más una progresiva toma de conciencia islámica. De hecho, es posible que un despertar islámico —ya impulsado desde el exterior no sólo por Irán sino también por Arabia Saudí— se convierta en el impulso movilizador de los cada vez más penetrantes nuevos nacionalismos, decididos a oponerse a cualquier reintegración bajo control ruso, o sea infiel.

Naturalmente, es posible que el proceso de islamización se contagie también a los musulmanes que han permanecido dentro de la propia Rusia. Estos suman alrededor de 20 millones, más del doble de la cifra de rusos que siguen viviendo bajo gobiernos extranjeros en los Estados independientes de Asia Central (alrededor de 9.5 millones). Los musulmanes rusos constituyen alrededor del 13% de la población de Rusia, y es casi inevitable que sus reivindicaciones sobre sus derechos a una identidad religiosa y política definida se hagan más intensas. Aunque esas reivindicaciones no asuman la forma de una lucha por una independencia completa, como en Chechenia, se sumarán a los dilemas a los que Rusia, dado su reciente papel imperial y la presencia de minorías rusas en los nuevos Estados, deberá seguir enfrentándose en Asia Central.

Un factor que contribuye a aumentar peligrosamente la inestabilidad de los Balcanes euroasiáticos y que hace que la situación sea mucho más explosiva en potencia es que dos principales Estados-naciones contiguos, ambos con intereses histérico-imperiales, culturales, religiosos y económicos en la región —Turquía e Irán— tienen una orientación geopolítica volátil y son potencialmente vulnerables a nivel interno. Si la situación de esos dos Estados se desestabilizara, es muy probable que toda la región quedara sumida en un gran desorden y que los actuales conflictos étnicos y territoriales escaparan de todo control, de modo que el ya delicado equilibrio de poder de la región resultaría muy dañado. Por consiguiente, Turquía e Irán no sólo son jugadores geoestratégicos importantes sino también pivotes geopolíticos y sus propias situaciones internas tienen una importancia crucial para el destino de la región. Ambos son potencias medias con importantes aspiraciones regionales y con conciencia de su significado histórico. Sin embargo, la futura orientación geopolítica e incluso la cohesión nacional de ambos Estados es incierta.

Turquía, un Estado postimperial que aún está en trance de redefinir su identidad, se ve empujada en tres direcciones: los modernistas querrían verla convertida en un Estado europeo y miran, por lo tanto, hacia Occidente; los islamistas se inclinan en la dirección del Oriente Medio y de la comunidad musulmana, mirando por lo tanto hacia el sur; y los nacionalistas con conciencia histórica ven en los pueblos turcos de la cuenca del mar Caspio y Asia Central una nueva misión para una Turquía dominante a nivel regional y por lo tanto miran hacia el este. Cada una de esas perspectivas postula un eje estratégico diferente y el choque entre ellas introduce, por primera vez desde la revolución kemalista, cierto grado de incertidumbre sobre el papel regional de Turquía.

Además, la propia Turquía podría convertirse en, al menos, una víctima parcial de los conflictos étnicos de la región. Aunque su población de alrededor de 65 millones de habitantes es predominantemente turca, con alrededor de 80% de habitantes de origen turco (incluyendo, no obstante, diversos grupos circasianos, albaneses, bosnios, búlgaros y árabes), un 20% de la población, o incluso más, es kurda. Concentrados en las regiones orientales del país, los kurdos turcos han sido arrastrados progresivamente a la lucha por la independencia nacional emprendida por los kurdos iraquíes e iraníes. Cualquier tensión interna en Turquía relacionada con la orientación global del país llevaría sin duda a los kurdos a ejercer presiones aún más violentas para obtener un estatus nacional independiente.

La orientación futura de Irán es todavía más problemática. La revolución fundamentalista chiita que resultó triunfadora a fines de la década de 1970 puede estar entrando en su fase «termidoriana», lo que incrementa la incertidumbre sobre el papel geoestratégico de Irán. Por un lado el colapso de la atea Unión Soviética abrió las puertas de los nuevos vecinos independientes del norte de Irán al proselitismo religioso, pero por otro, la hostilidad de Irán hacia los Estados Unidos ha llevado a Teherán a adoptar una orientación —al menos táctica— promoscovita, reforzada por las preocupaciones de Irán sobre el impacto que la reciente independencia de Azerbaiyán pueda tener en su propia cohesión.

Esas preocupaciones se derivan de la vulnerabilidad de Irán a las tensiones étnicas. De los 65 millones de habitantes del país (una cifra casi idéntica a la de Turquía), sólo algo más de la mitad son persas. Aproximadamente la cuarta parte son azeríes y el resto incluye kurdos, baluchis, turkmenos, árabes y otras tribus. Fuera de los kurdos y los azeríes, en la actualidad los demás no representan una amenaza a la integridad nacional de Irán, debido, sobre todo, al alto grado de conciencia nacional, e incluso imperial, que hay entre los persas. Pero ello podría cambiar bastante rápido, sobre todo en caso de que estallara una nueva crisis política en Irán.

Además, el hecho de que en la región haya varios stans recientemente independientes y de que incluso un millón de chechenos hayan podido reafirmar sus aspiraciones políticas tendrá un efecto contagioso en los kurdos, así como en todas las demás minorías étnicas de Irán. Si Azerbaiyán logra desarrollar su economía y su política de manera estable, los azeríes iraníes se comprometerán cada vez más con la idea de un gran Azerbaiyán. Por lo tanto, la inestabilidad política y las divisiones en Teherán podrían amenazar la cohesión del Estado iraní, con lo que el alcance de los Balcanes euroasiáticos crecería y los intereses en juego en la región aumentarían.

En los Balcanes tradicionales de Europa tuvo lugar una competición frontal entre tres imperios rivales: el Imperio Otomano, el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Ruso. Hubo también tres participantes indirectos, temerosos de que sus intereses europeos se vieran negativamente afectados por la victoria de un protagonista concreto: Alemania temía al poder ruso, Francia se oponía a Austria-Hungría y Gran Bretaña prefería que un Imperio Otomano debilitado mantuviera el control de los Dardanelos antes que cualquiera de los demás principales adversarios pasara a controlar los Balcanes. En el transcurso del siglo XIX esas potencias lograron contener los conflictos balcánicos sin perjudicar los intereses vitales de nadie, pero no consiguieron hacerlo en 1914, lo que tuvo consecuencias desastrosas para todos.

En la competencia actual que existe en los Balcanes euroasiáticos participan también directamente tres potencias vecinas: Rusia, Turquía e Irán, aunque en el futuro China podría convertirse también en una de las principales protagonistas. También participan en esa competencia, aunque menos directamente, Ucrania, Paquistán, India y los distantes Estados Unidos. Cada uno de los tres competidores principales —y más directamente comprometidos— está motivado no sólo por las posibilidades de obtener futuros beneficios geopolíticos y económicos sino también por poderosos impulsos históricos. Cada uno de ellos fue, en uno u otro momento, la potencia dominante en la región, bien desde el punto de vista económico, bien desde el político. Cada uno ve a los demás con suspicacia. Aunque una guerra abierta entre ellos es improbable, el impacto acumulativo de su rivalidad externa podría contribuir a desatar el caos en la región.

En el caso de los rusos, la actitud de hostilidad hacia los turcos bordea la obsesión. Los medios de comunicación rusos pintan a los turcos como empeñados en controlar la región, como instigadores de la resistencia local contra Rusia (con cierta justificación en el caso de Chechenia) y como una amenaza para la seguridad global de Rusia en un grado completamente fuera de toda proporción, considerando las capacidades reales de Turquía. Los turcos les corresponden con la misma moneda y se ven en el papel de liberadores de sus hermanos de la prolongada opresión rusa. Los turcos y los iraníes (persas) también han sido rivales históricos en la región y esa rivalidad se ha reactivado en los últimos años, proyectando Turquía la imagen de una alternativa moderna y secular a la concepción iraní de una sociedad islámica.

Aunque cada uno de los tres países buscan, al menos, una esfera de influencia, en el caso de Rusia las ambiciones de Moscú tienen un alcance mucho mayor debido a los recuerdos relativamente frescos de su control imperial, a la presencia en la región de varios millones de rusos y a los deseos del Kremlin de reinstalar a Rusia como una de las principales potencias globales. Las declaraciones de Moscú sobre política exterior han expresado con claridad que considera que todo el espacio de la ex Unión Soviética es una zona en la que el Kremlin tiene unos intereses geoestratégicos especiales y en la que debe evitarse toda influencia política —e incluso económica— externa.

En cambio, si bien las aspiraciones turcas de ejercer una influencia a nivel regional mantienen algunos vestigios de un pasado imperial, aunque más antiguo (el Imperio Otomano alcanzó su apogeo en 1590, con la conquista del Cáucaso y de Azerbaiyán, aunque no se extendió sobre Asia Central), tienden a estar más enraizadas en un sentimiento étnico-lingüístico de identidad con los pueblos turcos de la región (véase el mapa de la página siguiente). Dado que el poder político y militar turco es mucho más limitado, el objetivo de controlar una esfera de influencia exclusivamente política es simplemente inalcanzable. Turquía se considera, más bien, como el líder potencial de una laxa comunidad turcohablante y cuenta con las ventajas del atractivo de su modernidad relativa, su afinidad lingüística y sus medios económicos para establecerse como la fuerza más influyente en el proceso de construcción nacional presente en la región.

Las aspiraciones de Irán son aún más vagas, pero resultan, a largo plazo, no menos amenazadoras para las ambiciones de Rusia. El recuerdo del Imperio Persa es mucho más lejano. Cuando su apogeo, alrededor del 500 a.C., el Imperio Persa abarcó el territorio actual de los tres Estados caucásicos —Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán— y el de Afganistán, así como los de Turquía, Irak, Siria, Líbano e Israel. Aunque las actuales aspiraciones geopolíticas de Irán son menores que las de Turquía y están dirigidas principalmente a Azerbaiyán y a Afganistán, toda la población musulmana de la región —incluso dentro de la propia Rusia— es objeto del interés religioso iraní. El renacimiento del islam en Asia Central se ha convertido, efectivamente, en una parte integral de las aspiraciones de los actuales gobernantes de Irán.

Los intereses competitivos de Rusia, Turquía e Irán están representados en el mapa 5.4. Las ambiciones geopolíticas de Rusia se representan con dos flechas que señalan directamente al sur, hacia Azerbaiyán y Kazajistán; las de Turquía con una única flecha que señala hacia el este, hacia Azerbaiyán y el mar Caspio en Asia Central; y las de Irán con dos flechas apuntadas hacia el norte, hacia Azerbaiyán, y hacia el noreste, hacia Turkmenistán, Afganistán y Tayikistán. Esas flechas no sólo se entrecruzan sino que pueden entrar en colisión.

En el momento actual, el papel de China es más limitado y sus metas menos evidentes. Está claro que China prefiere tener al oeste a un grupo de Estados relativamente independientes antes que a un Imperio Ruso. Como mínimo, los nuevos Estados sirven de amortiguador, pero China teme también que sus propias minorías turcas de la provincia de Xinjiang puedan ver en los Estados de Asia Central recientemente independizados un ejemplo atractivo para sí mismos, y por esa razón China ha pedido garantías a Kazajistán de que el activismo transfronterizo en favor de las minorías será suprimido. A largo plazo, los recursos energéticos de la región resultarán especialmente interesantes para Pekín y el acceso directo a ellos, sin el control de Moscú, debe ser la principal meta de China. Por lo tanto, el interés geopolítico global de China tiende a chocar con la búsqueda rusa de un papel dominante y es complementario con las aspiraciones turcas e iraníes.

Para Ucrania, las cuestiones principales son el carácter futuro de la CEI y tener un acceso más libre a las fuentes energéticas, lo que permitiría disminuir el grado de dependencia ucraniana de Rusia. En ese sentido, para Kiev es importante mantener unas relaciones más estrechas con Azerbaiyán, Turkmenistán y Uzbekistán, y el apoyo ucraniano a los Estados con mentalidad más independiente constituye una extensión de los esfuerzos de Ucrania para acentuar su propia independencia con respecto a Moscú. Por consiguiente, Ucrania ha apoyado los esfuerzos de Georgia para convertirse en la ruta occidental de las exportaciones de petróleo azeríes. Ucrania también ha colaborado con Turquía para debilitar la influencia rusa en el mar Negro y ha respaldado los esfuerzos turcos para dirigir flujos petrolíferos desde Asia Central hasta Turquía.

La implicación de Paquistán y de la India es todavía menor, pero esos países no son indiferentes a lo que pueda estar ocurriendo en estos nuevos Balcanes euroasiáticos. El principal interés de Paquistán es obtener profundidad geoestratégica a través de su influencia política sobre Afganistán —y negar a Irán el ejercicio de esa influencia en Afganistán y Tayikistán— beneficiándose en el futuro de la construcción de cualquier oleoducto o gasoducto que una a Asia Central con el mar de Arabia. India, como reacción hacia Paquistán y quizás preocupada por el amplio alcance de la influencia de China en la región, se muestra más favorable a la influencia iraní en Afganistán y a una mayor presencia rusa en el ex espacio soviético.

Aunque lejanos, los Estados Unidos, con su interés por el mantenimiento del pluralismo geopolítico en la Eurasia postsoviética, aparecen en segundo plano como un jugador cada vez más importante, aunque indirecto, claramente interesado no sólo en desarrollar los recursos de la región sino también en impedir que Rusia domine en exclusiva el espacio geopolítico de la región. Esto no sólo es coherente con la persecución de las metas geoestratégicas estadounidenses más amplias en Eurasia, sino con el creciente interés económico de los Estados Unidos —compartido por Europa y por el Lejano Oriente— de lograr un acceso ilimitado a esta área hasta ahora cerrada.

Así, los intereses en juego en este rompecabezas tienen que ver con el poder político, con el acceso a unas riquezas potencialmente importantes, con el cumplimiento de misiones nacionales y/o religiosas y con la seguridad. Sin embargo, la competición está particularmente centrada en el tema de los accesos. Hasta el colapso de la Unión Soviética, el acceso a la región estaba monopolizado por Moscú. Todos los transportes por vías férreas, gasoductos, oleoductos e incluso los transportes aéreos estaban canalizados a través del centro. Los geopolíticos rusos preferirían que las cosas siguieran estando así, ya que saben que quien controle o domine los accesos a la región es quien tendrá más probabilidades de ganar la recompensa geopolítica y económica.

Esta consideración ha hecho que los temas de los gasoductos y oleoductos sean tan importantes para el futuro de la cuenca del mar Cas* pió y de Asia Central. Si los principales gasoductos y oleoductos de la región siguen pasando a través del territorio ruso hasta el centro de distribución ruso sobre el mar Negro de Novorossiysk, las consecuencias políticas de ello se harán sentir, incluso sin ningún juego de poder abierto por parte de Rusia. En ese caso, la región seguirá siendo una dependencia política de Rusia y Moscú estará en una posición lo suficientemente fuerte como para decidir cómo deben compartirse sus nuevas riquezas. Por el contrario, si otros gasoductos y oleoductos cruzan el mar Caspio hasta Azerbaiyán y de allí se dirigen hacia el Mediterráneo a través de Turquía, y si alguno llega hasta el mar de Arabia a través de Afganistán, no habrá una única potencia que monopolice el acceso a los recursos.

El problema es que algunos elementos de la élite política rusa actúan como si prefirieran que los recursos de la región no se desarrollen en absoluto si Rusia no mantiene un control total sobre los accesos. Que las riquezas sigan sin ser explotadas, si la alternativa es que la inversión extranjera lleve a una presencia más directa de intereses extranjeros económicos y también políticos. Esa actitud posesiva está arraigada en la historia y hará falta tiempo y presiones externas para que cambie.

La expansión zarista en el Cáucaso y Asia Central tuvo lugar durante un período de alrededor de 300 años, pero su reciente final fue terriblemente brusco. Mientras que la vitalidad del Imperio Otomano decaía, el Imperio Ruso empujaba hacia el sur, a lo largo de las costas del mar Caspio hacia Persia. Los rusos conquistaron el janato de Astrakán en 1556 y llegaron a Persia hacia 1607. Conquistaron Crimea durante 1774-1784, luego tomaron el reino de Georgia en 1801 y aplastaron a las tribus de la cadena montañosa caucásica (los chechenos resistieron con singular tenacidad) durante la segunda mitad del siglo XVIII, completando la conquista de Armenia hacia 1878.

La conquista de Asia Central fue menos una cuestión de derrotar a un imperio rival que la de subyugar a una serie de janatos y de emiratos prácticamente aislados y casi tribales, capaces tan solo de ofrecer una resistencia esporádica y aislada. Uzbekistán y Kazajistán se capturaron a través de una serie de expediciones militares durante los años 1801-1881; Turkmenistán, por su parte, fue aplastado y anexionado mediante unas campañas que duraron desde 1873 hasta 1886. Sin embargo, antes de 1850 la conquista de la mayor parte de Asia Central estaba, en lo esencial, terminada, aunque incluso durante la era soviética hubo estallidos periódicos de resistencia local.

El colapso de la Unión Soviética produjo una enorme transformación histórica. En el transcurso de sólo unas pocas semanas en diciembre de 1991, el espacio asiático ruso se redujo de repente en alrededor de un 20% y la población que Rusia controlaba en Asia pasó de ser de 75 millones a unos 30 millones. Además, otros 18 millones de residentes en el Cáucaso quedaron también separados de Rusia. Esos cambios resultaron todavía más dolorosos para la élite política rusa debido a que ésta era consciente de que el potencial económico de esas regiones se había convertido en el objetivo de intereses extranjeros que contaban con los medios financieros necesarios para invertir en ellas y para desarrollar y explotar recursos que poco antes sólo eran accesibles a Rusia.

Pero Rusia se enfrenta a un dilema: es demasiado débil en el terreno político como para aislar a la región del exterior por completo y demasiado pobre en el terreno financiero como para desarrollarla exclusivamente por su cuenta. Además, los líderes rusos más sensatos son conscientes de que la explosión demográfica que está teniendo lugar en los nuevos Estados hace que, si éstos no logran un crecimiento económico sostenido, se crearía una situación explosiva a lo largo de toda la frontera sur de Rusia. La experiencia de Rusia en Afganistán y en Chechenia podría repetirse a lo largo de toda la frontera que se extiende desde el mar Negro hasta Mongolia, especialmente debido al resurgimiento nacional e islámico que están experimentando actualmente los pueblos que antes estaban bajo el yugo de Rusia.

De esto se sigue que Rusia debe, de alguna manera, encontrar un modo de acomodarse a la nueva realidad postimperial, mientras intenta contener la presencia turca e iraní, impedir que los nuevos Estados sean atraídos a la órbita de sus principales rivales, dificultar la formación de un sistema de cooperación regional centroasiática verdaderamente independiente y limitar la influencia geopolítica estadounidense en las nuevas capitales soberanas. Ya no se trata, pues, de llevar a cabo una restauración imperial —que resultaría demasiado costosa y sería fieramente resistida— sino de crear una nueva red de relaciones que limiten las actuaciones de los nuevos Estados y preserven la posición geopolítica y económica dominante de Rusia.

El instrumento elegido para llevar a cabo esa tarea ha sido, primordialmente, la CEI, aunque en algunos lugares el uso del aparato militar ruso y el hábil empleo de la diplomacia rusa para «dividir y gobernar» ha servido a los intereses del Kremlin de manera igualmente eficaz. Moscú ha usado su influencia para hacer que los nuevos Estados mantengan el máximo grado de conformidad con su concepción de una «comunidad» cada vez más integrada y ha presionado para que se establezca un sistema centralmente dirigido de control sobre las fronteras externas de la CEI, para que se proceda a una integración militar más estrecha en el marco de una política exterior común y en favor de una mayor expansión de la red existente (originalmente soviética) de oleoductos y gasoductos, así como para que no se construyan oleoductos y gasoductos nuevos que bordeen Rusia. Los análisis estratégicos rusos han afirmado explícitamente que Moscú considera esa región como su propio espacio geopolítico especial, por más que ya no sea una parte integral de su imperio.

La insistencia con la que el Kremlin ha intentado mantener una presencia militar rusa en los territorios de los nuevos Estados es una clave de las intenciones geopolíticas rusas. Moscú aprovechó la existencia del movimiento de secesión abjasio para mantener bases en Georgia, legitimó su presencia militar en el suelo armenio explotando la necesidad de Armenia de obtener respaldo en su guerra contra Azerbaiyán, y aplicó presiones políticas y financieras para obtener el acuerdo de Kazajistán para la presencia de bases rusas; además, la guerra civil en Tayikistán permitió que el ex ejército soviético estuviera presente de manera continuada en ese país.

Al definir su política Moscú ha contado, evidentemente, con que su red postimperial de relaciones con Asia Central acabará lentamente con la sustancia de la soberanía de los individualmente débiles nuevos Estados y que los colocará en una situación de subordinación con respecto al centro de mando de la «integrada» CEI. Para cumplir esta meta Rusia intenta evitar que los nuevos Estados creen sus propios ejércitos separados, que impulsen el uso de sus propias lenguas (en las que gradualmente se está reemplazando el alfabeto cirílico por el latino), que cultiven vínculos estrechos con países extranjeros y que construyan nuevos gasoductos y oleoductos dirigidos a centros de distribución en el mar de Arabia o en el Mediterráneo. Si esa política tiene éxito, Rusia podrá entonces dominar las relaciones exteriores de estos países y decidir sobre el reparto de los ingresos.

Al perseguir esta meta los portavoces rusos evocan a menudo, como hemos visto en el capítulo 4, el ejemplo de la Unión Europea. Sin embargo, de hecho la política rusa hacia los Estados de Asia Central y del Cáucaso recuerda mucho más a la de la comunidad africana francófona, en la que los contingentes militares franceses y los subsidios franceses determinan las políticas de los Estados africanos poscoloniales francófonos.

Mientras que restaurar en el mayor grado posible su influencia política y económica en la región es la meta global de Rusia y el reforzamiento de la CEI el principal mecanismo para obtenerla, las metas geopolíticas primordiales de Moscú para la subordinación política de la región son Azerbaiyán y Kazajistán. Para que una contraofensiva política rusa tenga éxito, Moscú no sólo debe cerrar el acceso a la región sino también penetrar en su escudo geopolítico.

Para Rusia, Azerbaiyán debe ser una meta prioritaria. Su subordinación ayudaría a aislar a Asia Central de Occidente, especialmente de Turquía, con lo que la influencia de Rusia con respecto a los recalcitrantes Uzbekistán y Turkmenistán aumentaría. Así, la cooperación táctica con Irán sobre temas controvertidos como el reparto de las concesiones de perforación en el fondo del mar Caspio favorece el importante objetivo de forzar a Bakú a plegarse a los deseos de Moscú. Un Azerbaiyán sumiso también facilitaría la consolidación de una posición rusa dominante tanto en Georgia como en Armenia.

Kazajistán también constituye una meta primordial especialmente tentadora, porque su vulnerabilidad étnica hace imposible que el gobierno kazajo pueda prevalecer en caso de una confrontación abierta con Moscú. Moscú puede explotar también los temores kazajos con respecto al creciente dinamismo de China, así como el creciente resentimiento kazajo hacia la significación de la adyacente provincia china de Xinjiang. La subordinación gradual de Kazajistán tendría el efecto político de arrastrar casi automáticamente a Kirguizistán y a Tayikistán a la esfera de control de Moscú, al tiempo que expondría a Uzbekistán y a Turkmenistán a unas presiones rusas más directas.

La estrategia rusa, sin embargo, va contra las aspiraciones de casi todos los Estados situados en los Balcanes euroasiáticos. Sus nuevas élites políticas no cederán voluntariamente los poderes y privilegios que han obtenido con la independencia. A medida que los rusos locales abandonan gradualmente sus anteriores posiciones privilegiadas, las nuevas élites desarrollan rápidamente unos intereses personales con respecto a la soberanía en un proceso dinámico y socialmente contagioso. Además, las poblaciones políticamente pasivas de antaño también se están volviendo más nacionalistas y, excepto en Georgia y Armenia, más conscientes de su identidad islámica.

En lo que se refiere a los asuntos exteriores, tanto en Georgia como en Armenia (pese a la dependencia de esta última del apoyo ruso contra Azerbaiyán) les gustaría mantener una asociación cada vez más estrecha con Europa. A los Estados centroasiáticos ricos en recursos, junto con Azerbaiyán, les gustaría maximizar la presencia económica en su territorio de los capitales estadounidenses, europeos, japoneses y, en los últimos tiempos, coreanos, gracias a los cuales esperan acelerar mucho su propio desarrollo económico y consolidar su independencia. Por eso también ven con buenos ojos el creciente papel de Turquía e Irán, a los que consideran como un contrapeso del poder ruso y un puente hacia el vasto mundo musulmán del sur.

Así, Azerbaiyán —instigado por Turquía y por los Estados Unidos— no sólo ha rechazado las peticiones rusas para establecer bases militares en su territorio sino que también ha rechazado las demandas rusas para que se construya un único oleoducto dirigido al puerto ruso del mar Negro, optando en lugar de ello por construir un segundo oleoducto a través de Georgia hacia Turquía. (La construcción de un oleoducto orientado hacia el sur a través de Irán, que iba a financiar una compañía estadounidense, debió abandonarse en razón del embargo financiero estadounidense a Irán). En 1995, con gran fanfarria, se abrió una nueva conexión de vías férreas entre Turkmenistán e Irán, lo que posibilitó el comercio europeo con Asia Central por tren evitando pasar por Rusia. Hubo un toque de drama simbólico en esta reapertura de la vieja «ruta de la seda» que impidió a Rusia seguir manteniendo a Europa separada de Asia.

También Uzbekistán se ha opuesto con una fuerza cada vez mayor a los esfuerzos rusos en favor de la «integración». Su ministro de Exteriores declaró categóricamente en agosto de 1996 que «Uzbekistán se opone a la creación de instituciones supranacionales de la CEI que puedan usarse como instrumentos de control centralizado». Su postura intensamente nacionalista ya ha dado lugar a violentas denuncias en la prensa rusa sobre la

(…) orientación enérgicamente prooccidental [de Uzbekistán] en el terreno económico, las ásperas invectivas a propósito de los tratados de integración en la CEI, el decidido rechazo a participar incluso en la unión aduanera y su política nacionalista metódicamente antirrusa (incluso los jardines de infancia de lengua rusa están siendo clausurados). (…) Para los Estados Unidos, que están llevando a cabo en Asia una política de debilitamiento de Rusia, esta postura es muy atractiva[21].

Incluso Kazajistán, como reacción a las presiones rusas, ha adoptado una postura favorable con respecto a establecer una ruta secundaria, no rusa, para sus propias exportaciones de petróleo. En palabras de Umirserik Kasenov, consejero del presidente kazajo:

Es un hecho que la búsqueda de Kazajistán de oleoductos alternativos ha sido impulsada por las propias acciones de Rusia, tales como la limitación de los embarques de petróleo de Kazajistán a Novorossiysk y del petróleo de Tiumen a la refinería de Pavlodar. Los esfuerzos de Turkmenistán para promover la construcción de un gasoducto hacia Irán se deben en parte a que los países de la CEI pagan sólo el 60% del precio mundial o que no pagan nada en absoluto[22].

Por similares razones, Turkmenistán ha estado explorando activamente las posibilidades de construir un nuevo oleoducto a través de Afganistán y de Paquistán hacia el mar de Arabia y despliega una gran energía en la construcción de nuevas conexiones por vía férrea con Kazajistán y Uzbekistán, hacia el norte, y con Irán y Afganistán, hacia el sur. Los kazajos, los chinos y los japoneses han mantenido unas conversaciones muy preliminares y exploratorias sobre el ambicioso proyecto de un oleoducto que se extendería desde Asia Central al mar de China (véase el mapa de la página siguiente). Dado que los compromisos de inversión occidentales en petróleo y en gas en Azerbaiyán llegan a unos 13 mil millones de dólares y que en Kazajistán superan los 20 mil millones (según cifras de 1996), el aislamiento económico y político de la región está desapareciendo debido a las presiones económicas globales y a las limitadas posibilidades financieras de Rusia.

El temor a Rusia ha tenido también el efecto de impulsar una cooperación regional mayor entre los Estados de Asia Central. La inicialmente durmiente Unión Económica de Asia Central, creada en enero de 1993, ha sido activada gradualmente. Incluso el presidente Nursultan Nazarbayev de Kazajistán, que en un primer momento fue un convincente abogado de una nueva «Unión Euroasiática», pasó progresivamente a defender la necesidad de una cooperación centroasiática más estrecha, de una colaboración militar creciente entre los Estados de la región, de apoyar los esfuerzos de Azerbaiyán para canalizar el petróleo del mar Caspio y el petróleo kazajo a través de Turquía, y de oponerse conjuntamente a los intentos rusos e iraníes de impedir la división sectorial de la plataforma continental del mar Caspio y de repartir los recursos minerales entre los Estados costeros.

Dado que los gobiernos de la región tienden a ser muy autoritarios, quizás haya sido todavía más importante la reconciliación personal de los líderes principales. Todos sabían que los presidentes de Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán no mantenían entre sí unas relaciones particularmente buenas (lo que resultaba evidente a los visitantes extranjeros) y que ese antagonismo personal permitió inicialmente al Kremlin enfrentar a los unos con los otros. Hacia mediados de la década de los noventa los tres se habían dado cuenta que para preservar la soberanía de sus nuevos Estados era esencial que establecieran una cooperación más estrecha entre sí y empezaron dar gran publicidad a sus supuestamente estrechas relaciones, haciendo hincapié en que coordinarían sus políticas exteriores.

Pero todavía más importante ha sido la emergencia, dentro de la CEI, de una coalición informal liderada por Ucrania y Uzbekistán comprometida con la idea de una comunidad «cooperativa» pero no «integrada». Con ese fin, Ucrania ha firmado acuerdos de cooperación militar con Uzbekistán, Turkmenistán y Georgia y en septiembre de 1996 los ministros de Exteriores de Ucrania y Uzbekistán se unieron en el acto, altamente simbólico, de emitir una declaración común en la que pedían que, en adelante, las cumbres de la CEI no fueran presididas por el presidente de Rusia sino que se estableciera una presidencia rotativa.

El ejemplo de Ucrania y Uzbekistán ha tenido un gran impacto incluso sobre los líderes que han mantenido una actitud más deferente hacia las principales preocupaciones de Moscú. El Kremlin debe de haberse inquietado mucho ante las declaraciones de Nursultan Nazarbayev de Kazajistán y de Eduard Shevardnadze de Georgia en septiembre de 1996 de que dejarían la CEI «si nuestra independencia se viera amenazada». De una manera más general, como contrapeso a la CEI, los Estados de Asia Central y Azerbaiyán incrementaron su nivel de actividad en la Organización de Cooperación Económica, una asociación relativamente laxa todavía, que agrupa a los Estados islámicos de la región —incluyendo a Turquía, Irán y Paquistán— dedicada a la intensificación de los vínculos financieros, económicos y de transporte entre sus miembros. Moscú ha criticado públicamente esas iniciativas, que considera, de manera bastante acertada, como factores de disolución de la participación en la CEI de los Estados implicados.

De manera similar, ha habido un importante incremento de los vínculos con Turquía y, en menor medida, con Irán. Los países turcohablantes han aceptado con prontitud las ofertas turcas de proporcionar entrenamiento militar a los nuevos oficiales nacionales y de acoger a unos 10.000 estudiantes. La cuarta cumbre de los países turcohablantes, que tuvo lugar en Tashkent en octubre de 1996 y fue preparada con el apoyo de Turquía, estuvo centralizada principalmente en la mejora de las conexiones de transportes, en el aumento del comercio, y también en el establecimiento de estándares comunes educativos, así como en los proyectos de mantener una cooperación cultural más estrecha con Turquía. Tanto Turquía como Irán se han mostrado particularmente interesados en ceder a los nuevos Estados sus propios programas de televisión, con los que puedan influir directamente a grandes audiencias.

Una ceremonia celebrada en Alma-Ata, la capital de Kazajistán, en diciembre de 1996, fue muy indicativa de la identificación de Turquía con la independencia de los Estados de la región. Con ocasión del quinto aniversario de la independencia de Kazajistán, el presidente turco Suleimán Demirel estuvo al lado del presidente Nazarbayev en el acto de descubrimiento de una columna dorada de veintiocho metros de altura coronada con la figura de un guerrero legendario kazajo-turco situado encima de un animal mítico que recordaba a un grifo. Durante el acto Kazajistán agradeció a Turquía el «permanecer junto a Kazajistán en cada uno de los pasos de su desarrollo como Estado independiente», a lo que los turcos respondieron concediendo a Kazajistán una línea de crédito de 300 millones de dólares que se suma a las actuales inversiones privadas turcas de alrededor de 1.200 millones de dólares.

Así, pues, pese a que ni uno ni otro tienen los medios suficientes como para impedir que Rusia ejerza su influencia en la región, Turquía y (en menor grado) Irán han intentado reforzar la voluntad y la capacidad de los nuevos Estados de resistir a la reintegración con su vecino del norte y ex amo. Y ello ayuda, ciertamente, a mantener abierto el futuro geopolítico de la región.

Las implicaciones geoestratégicas para los Estados Unidos son claras: los Estados Unidos están demasiado lejos como para poder ser un poder dominante en esta parte de Eurasia pero son demasiado poderosos como para no mantener un compromiso con ella. Todos los Estados de la región consideran que el compromiso estadounidense es necesario para su supervivencia. Rusia es demasiado débil como para volver a ejercer el dominio imperial sobre la región o como para evitar que otros lo hagan, pero también está demasiado próxima y es demasiado fuerte como para que se la pueda excluir. Turquía e Irán son lo suficientemente fuertes como para ser influyentes, pero sus propias vulnerabilidades podrían hacer que el área fuera incapaz de enfrentarse al mismo tiempo al desafío del norte y a los conflictos internos de la región. China es demasiado poderosa como para no ser temida por Rusia y por los Estados de Asia Central, pero su mera presencia y su dinamismo económico facilitan la búsqueda de un mayor alcance global por parte de los Estados de Asia Central.

De ello se sigue que el principal interés de los Estados Unidos es el de lograr que ningún poder único llegue a controlar este espacio geopolítico y que la comunidad global pueda acceder libremente a ella en el terreno económico y en el financiero. El pluralismo geopolítico se convertirá en una realidad durable sólo cuando una red de oleoductos, gasoductos y carreteras una directamente a la región con los principales centros de actividad económica global hacia el Mediterráneo y el mar de Arabia, así como a través del continente. De ahí que los intentos rusos de monopolizar los accesos deben ser rechazados como contrarios a la estabilidad de la región.

Sin embargo, la exclusión de Rusia de la zona no es ni deseable ni posible, ni tampoco lo es el recrudecimiento de las hostilidades entre los nuevos Estados de la zona y Rusia. De hecho, la participación económica activa de Rusia en el desarrollo de la región es esencial para la estabilidad de la zona, y tener a Rusia como socio, pero no como potencia dominante exclusiva, puede también proporcionar unos beneficios económicos significativos. Una mayor estabilidad y un incremento de la riqueza de la región contribuiría directamente al bienestar ruso y daría un significado real a la «comunidad» prometida por la sigla CEI. Pero esa posibilidad de cooperación se convertirá en la política de Rusia sólo cuando realmente se descarten unos objetivos mucho más ambiciosos e históricamente anacrónicos que son reminiscentes de los Balcanes originales.

Los Estados que merecen el mayor apoyo geopolítico estadounidense son Azerbaiyán, Uzbekistán y (fuera de esta región) Ucrania, todos ellos pivotes geopolíticos. No hay duda que el papel de Kiev refuerza el argumento de que Ucrania es el Estado clave, en lo que se refiere a la propia evolución futura de Rusia. Al mismo tiempo, Kazajistán —dado su tamaño, su potencial económico y su situación geográficamente importante— merece también un prudente respaldo internacional y especialmente una asistencia económica sostenida. A su tiempo, el crecimiento económico de Kazajistán podría ayudar a suavizar las divisiones étnicas que hacen que este «escudo» centroasiático sea tan históricamente vulnerable a las presiones rusas.

En esta región los Estados Unidos tienen intereses comunes no sólo con una Turquía estable y prooccidental sino también con Irán y con China. Una mejoría gradual de las relaciones de los Estados Unidos e Irán mejoraría de manera significativa el acceso global a la región y, especialmente, reduciría la amenaza más inmediata a la supervivencia de Azerbaiyán. La creciente presencia económica china en la región y su interés político en la independencia de la zona son también coherentes con los intereses estadounidenses. El apoyo chino a las actividades de Paquistán en Afganistán es también un factor positivo, puesto que unas relaciones más estrechas entre Paquistán y Afganistán facilitarían el acceso internacional a Turkmenistán, lo que ayudaría a reforzar tanto a ese Estado como a Uzbekistán (en caso de que Kazajistán desfalleciera).

Es muy probable que la evolución y la orientación de Turquía sean especialmente decisivas para el futuro de los Estados caucásicos. Si Turquía sigue acercándose a Europa —y si Europa no le cierra sus puertas— es muy probable que los Estados del Cáucaso también pasen a girar en tomo a la órbita europea, algo que desean fervientemente. Pero si la europeización de Turquía queda frenada por razones internas o externas, entonces Georgia y Armenia no tendrán otra opción que la de adaptarse a los deseos rusos. Su futuro se convertirá entonces, para bien o para mal, en una función de la propia relación evolutiva de Rusia con la Europa en expansión.

Probablemente el papel de Irán sea incluso más problemático. Un re lomo a una postura prooccidental facilitaría ciertamente la estabilización y la consolidación de la región, y por lo tanto para los Estados Unidos es deseable, desde el punto de vista estratégico, alentar ese cambio en la conducta iraní. Pero hasta que ello ocurra, Irán desempeñará, muy posiblemente, un papel negativo que afectará negativamente las perspectivas de Azerbaiyán, por más que algunas iniciativas iraníes sean positivas, como por ejemplo la de abrir Turkmenistán al mundo o, pese al actual fundamentalismo iraní, la de reforzar la conciencia de los centroasiáticos con respecto a su legado religioso.

En último término, la futura configuración de Asia Central dependerá de un cúmulo de circunstancias aún más complejo, y el destino de sus Estados quedará determinado por la intrincada interacción de los intereses rusos, turcos, iraníes y chinos, así como por el grado en que los Estados Unidos condicionen sus relaciones con Rusia al respeto de Rusia hacia la independencia de los nuevos Estados. La realidad de esa interacción impide que ni el imperio ni el monopolio sean metas plausibles para ninguno de los jugadores estratégicos participantes. La opción básica, más bien, está entre un delicado equilibrio regional —que permitiría la inclusión gradual de la zona en la emergente economía global, al tiempo que los Estados de la región consolidarían, y probablemente también adquirirían, una identidad islámica más pronunciada— y una situación de conflicto étnico, fragmentación política y posiblemente incluso de hostilidades abiertas a lo largo de las fronteras del sur de Rusia. La consecución y la consolidación de ese equilibrio regional debe ser una de las metas principales en cualquier geoestrategia global estadounidense para Eurasia.