UNA NUEVA CLASE DE HEGEMONÍA

La hegemonía es algo tan viejo como la humanidad. Pero la actual supremacía global estadounidense se destaca por la rapidez con la que ha surgido, por su alcance global y por la manera en que se ejerce. En el transcurso de un solo siglo, los Estados Unidos se han transformado a sí mismos —y han sido también transformados por las dinámicas internacionales— de tal manera que un país que estaba relativamente aislado en el continente americano se ha convertido en una potencia con unas capacidades de acceso y de control mundiales sin precedentes.

La guerra hispano-estadounidense de 1898 fue la primera guerra de conquista de los Estados Unidos fuera de su territorio. La guerra hizo que el poder estadounidense penetrara bien dentro del Pacífico, llevándolo más allá de Hawái hasta las Filipinas. Al iniciarse el siglo, los estrategas estadounidenses ya estaban desarrollando doctrinas sobre la supremacía naval en los dos océanos y la armada estadounidense había empezado a cuestionar la condición de Gran Bretaña de «reina de los mares». Las reivindicaciones estadounidenses de un estatus especial como único guardián de la seguridad del continente americano —proclamadas anteriormente por la doctrina Monroe y justificadas más adelante con el pretendido «destino manifiesto» estadounidense— se hicieron aún más firmes a partir de la construcción del canal de Panamá, que facilitó el dominio naval de los Estados Unidos tanto sobre el océano Atlántico como sobre el Pacífico.

La base de las ambiciones geopolíticas estadounidenses en expansión la proporcionó la rápida industrialización de la economía del país. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el creciente poder económico estadounidense constituía ya alrededor del 33% del PNB mundial, lo que desbancó a Gran Bretaña como principal potencia industrial del mundo. Este notable dinamismo económico fue impulsado por una cultura que favorecía la experimentación y la innovación. Las instituciones políticas estadounidenses y la economía de libre mercado crearon oportunidades sin precedentes para los inventores ambiciosos e iconoclastas, a quienes ningún privilegio arcaico ni ninguna rígida jerarquía social impidió avanzar hacia la materialización de sus sueños personales. En pocas palabras, la cultura nacional era extraordinariamente favorable al crecimiento económico, y atrayendo y asimilando con rapidez a los extranjeros más talentosos, la cultura facilitó también la expansión del poder nacional.

La Primera Guerra Mundial proporcionó las condiciones para que por primera vez la fuerza militar estadounidense se proyectara en Europa de forma masiva. Una potencia hasta entonces relativamente aislada transportó rápidamente varios cientos de miles de efectivos a través del Atlántico. Ni el tamaño ni el campo de acción de esta expedición militar transoceánica tenían precedentes, lo que marcó la emergencia de un nuevo jugador principal en las relaciones internacionales. De similar importancia fue el hecho de que la guerra también diera lugar al primer gran esfuerzo diplomático estadounidense de aplicar los propios principios a la búsqueda de una solución para los problemas internacionales de Europa. Los famosos catorce puntos de Woodrow Wilson representaban una inyección de idealismo estadounidense —reforzado por el poderío de esa nación— en la geopolítica europea. (Una década y media antes, los Estados Unidos habían desempeñado un papel fundamental en la solución de un conflicto entre Rusia y Japón en el Lejano Oriente, reafirmando con ello también su creciente papel internacional). La fusión del idealismo y del poder estadounidenses se hizo así sentir con todo su peso en la escena mundial.

Sin embargo, en realidad la Primera Guerra Mundial fue aún, sobre todo, una guerra europea, no una guerra global. Pero su carácter autodestructivo marcó el principio del fin de la preponderancia política, económica y cultural de Europa sobre el resto del mundo. En el transcurso de la guerra, ninguna potencia europea fue capaz de prevalecer sobre las demás de manera decisiva y el resultado de la guerra estuvo muy influenciado por la entrada en el conflicto de los Estados Unidos, la potencia emergente no europea. A partir de entonces, Europa iría dejando progresivamente de ser un sujeto para convertirse en un objeto de la política de poder global.

No obstante, este breve estallido de liderazgo global estadounidense no dio lugar a un compromiso continuado de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. En lugar de ello, los Estados Unidos se retiraron rápidamente a una autocomplaciente combinación de aislamiento e idealismo. Aunque hacia mediados de los años veinte y principios de la década de los treinta el totalitarismo se iba haciendo fuerte en el continente europeo, el poder estadounidense —que para entonces incluía una poderosa flota presente en los dos océanos que superaba con creces a la armada británica— siguió estando libre de compromisos. Los estadounidenses prefirieron mantenerse como espectadores de la política mundial.

Esa actitud era coherente con el concepto estadounidense de seguridad, basado en la idea de que los Estados Unidos son una isla continental. La estrategia estadounidense estaba centrada en la protección de las costas y, por lo tanto, su alcance era estrictamente nacional, prestándose poca atención a las consideraciones internacionales o globales. Los jugadores internacionales clave seguían siendo las potencias europeas y, cada vez más, Japón.

La era europea en la política mundial llegó a su fin en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la primera guerra verdaderamente global. Dado que se luchó simultáneamente en tres continentes, y que los océanos Atlántico y Pacífico fueron también muy disputados, su dimensión global quedó demostrada simbólicamente cuando soldados británicos y japoneses —que representaban respectivamente una remota isla europeo-occidental y una isla de Asia Oriental igualmente remota— entraron en colisión a miles de kilómetros de sus hogares en la frontera indo-birmana. Europa y Asia se habían convertido en un único campo de batalla.

Si el resultado de la guerra hubiera sido el de una clara victoria para la Alemania nazi, una única potencia europea podría haber surgido como potencia preponderante a nivel global. (La victoria de Japón en el Pacífico le habría conferido a esa nación el papel dominante en el Lejano Oriente, pero con toda probabilidad Japón habría seguido teniendo tan sólo una hegemonía regional). En lugar de ello, la derrota de Alemania estuvo en gran medida determinada por los dos vencedores extraeuropeos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convirtieron en los sucesores de la malograda búsqueda europea de la supremacía global.

Los cincuenta años siguientes estuvieron dominados por la lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía global. En algunos aspectos, esa lucha representó el cumplimiento de las teorías más caras a los geopolíticos: enfrentaba a la principal potencia marítima mundial, dominante tanto sobre el océano Atlántico como sobre el Pacífico, a la principal potencia terrestre mundial, la fuerza suprema en el territorio asiático (con el bloque sino-soviético abarcando un espacio muy similar a aquel sobre el que se extendía el imperio mongol). La dimensión geopolítica no podía haber quedado más clara: América del Norte versus Eurasia disputándose el mundo. El ganador dominaría verdaderamente el globo. No había nadie más que pudiera obstaculizar el camino, una vez que se alcanzara, finalmente, la victoria.

Cada rival proyectaba hacia el mundo entero un mensaje ideológico infundido de optimismo histórico que justificaba, para cada uno, los necesarios sacrificios, al tiempo que reforzaba en ellos la convicción en una victoria inevitable. Cada rival era claramente dominante dentro de su propio espacio, a diferencia de los aspirantes imperiales europeos a la hegemonía global, ya que ninguno de ellos consiguió jamás afirmar decisivamente su preponderancia dentro de la propia Europa. Y cada uno usó su ideología para reforzar la sujeción de los respectivos vasallos y tributarios de una manera que recordaba en cierto modo los tiempos de las guerras religiosas.

La combinación del campo de acción geopolítico global y la proclamada universalidad de los dogmas en pugna dio a la lucha una intensidad sin precedentes. Pero un factor adicional —también imbuido de implicaciones globales— hizo que la lucha resultara verdaderamente inusual. Con el advenimiento de las armas nucleares, una guerra frontal de tipo clásico entre los dos principales oponentes no sólo entrañaría su destrucción mutua sino que podría tener consecuencias letales para una parte significativa de la humanidad. De ahí que la intensidad del conflicto se combinara simultáneamente con una extraordinaria autocontención por parte de ambos rivales.

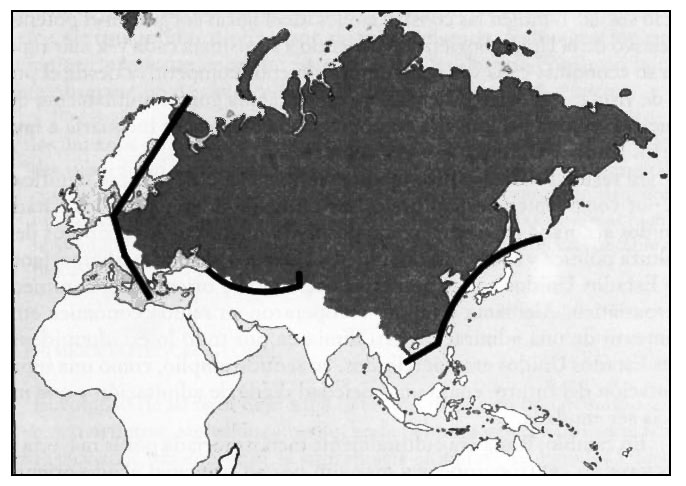

En el ámbito geopolítico, el conflicto se libró, mayoritariamente, en las periferias de la propia Eurasia. El bloque sino-soviético dominaba la mayor parte de Eurasia, pero no controlaba sus periferias. Norteamérica logró atrincherarse en las costas extremo-occidental y extremo-oriental del gran continente euroasiático. La defensa de esas cabezas de puente continentales (cuyo epítome en el «frente» occidental fue el bloqueo de Berlín y en el oriental la guerra de Corea) fue por lo tanto el primer test estratégico de la que habría de conocerse como la guerra fría.

En la fase final de la guerra fría, un tercer «frente» defensivo —el del sur— apareció en el mapa de Eurasia (véase el mapa en página 17). La invasión soviética a Afganistán precipitó una respuesta dual estadounidense: asistencia directa de Estados Unidos a la resistencia nativa en Afganistán para obstaculizar al ejército soviético y aumento a gran escala de la presencia militar estadounidense en el golfo Pérsico como elemento disuasorio para evitar cualquier ulterior proyección hacia el sur del poder político o militar soviético. Los Estados Unidos se comprometieron con la defensa de la región del golfo Pérsico en la medida en que ello favorecía a sus intereses en materia de seguridad en la parte occidental y oriental de Eurasia.

El éxito de la contención por parte de Norteamérica de los intentos del bloque euroasiático para lograr un control objetivo sobre toda Eurasia —durante los cuales ambas partes evitaron hasta el final colisionar militarmente de manera directa por temor a una guerra nuclear— llevó a que el resultado de la lucha se decidiera finalmente por medios no militares. La vitalidad política, la flexibilidad ideológica, el dinamismo económico y el atractivo cultural se convirtieron en las dimensiones decisivas.

La coalición liderada por los Estados Unidos mantuvo su unidad, mientras que el bloque sino-soviético se dividió en menos de dos décadas. En parte, ello se debió a la mayor flexibilidad de la coalición democrática, en contraste con el carácter jerárquico y dogmático —pero también quebradizo— del campo comunista. La primera compartía unos valores comunes pero sin darles un formato doctrinario. El campo comunista ponía énfasis en la ortodoxia dogmática, con un único centro interpretativo válido. Los principales vasallos estadounidenses eran también significativamente más débiles que los Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética no pudo tratar a China como a una subordinada indefinidamente. El resultado se debió también al hecho de que el lado estadounidense demostró ser económica y tecnológicamente mucho más dinámico, mientras que la Unión Soviética se fue estancando gradualmente y no pudo competir con efectividad ni en crecimiento económico ni en tecnología militar. A su vez, el declive económico llevó a la desmoralización ideológica.

De hecho, el poder militar soviético —y el temor que inspiraba entre los occidentales— oscureció durante largo tiempo la asimetría fundamental entre los dos adversarios. Los Estados Unidos eran sencillamente mucho más ricos, mucho más avanzados desde el punto de vista tecnológico, más elásticos e innovadores en lo militar, más creativos y atractivos en lo social. También las constricciones ideológicas socavaron el potencial creativo de la Unión Soviética, volviendo a su sistema cada vez más rígido y a su economía cada vez más ruinosa y menos competitiva desde el punto de vista tecnológico. Mientras no estallara una guerra mutuamente destructiva, en una prolongada competencia la balanza se inclinaría a favor de los Estados Unidos.

El resultado final estuvo también influenciado de manera significativa por consideraciones culturales. La coalición liderada por los Estados Unidos aceptaba en general como positivos muchos de los atributos de la cultura política y social estadounidense. Los dos aliados más importantes de Estados Unidos en las periferias occidental y oriental del continente euroasiático, Alemania y Japón, recuperaron su salud económica en el contexto de una admiración casi ilimitada por todo lo estadounidense. Los Estados Unidos eran percibidos, en sentido amplio, como una representación del futuro, como una sociedad digna de admiración y que merecía ser emulada.

En cambio, Rusia era culturalmente menospreciada por la mayoría de sus vasallos centroeuropeos y más aún por su principal aliado oriental, cada vez más activo: China. Para los centroeuropeos, la dominación rusa significaba el aislamiento de lo que ellos consideraban su hogar filosófico y cultural: Europa occidental y sus tradiciones religiosas cristianas. Peor aún: significaba el dominio por parte de un pueblo al que los centroeuropeos, a menudo injustamente, consideraban su inferior en lo cultural.

Los chinos, para quienes la palabra «Rusia» significa «la tierra hambrienta», la menospreciaban aún más abiertamente. Aunque en un principio los chinos habían rebatido con moderación las pretensiones de Moscú sobre la universalidad del modelo soviético, al cumplirse una década de la Revolución comunista empezaron a desafiar activamente la primacía ideológica de Moscú e incluso empezaron a expresar abiertamente su menosprecio tradicional por los vecinos bárbaros del norte.

Finalmente, dentro de la propia Unión Soviética, el 50% de la población no rusa acabó también por rechazar el dominio de Moscú. El gradual despertar político de los no rusos significó que los ucranianos, los georgianos, los armenios y los azeríes empezaran a considerar al poder soviético como una forma de dominio imperial extranjero por parte de un pueblo con respecto al cual no se sentían culturalmente inferiores. En Asia Central las aspiraciones nacionales pueden haber sido más débiles, pero allí esos pueblos desarrollaron también un sentimiento de identidad islámica que crecía poco a poco, mientras que el conocimiento de la descolonización que estaba teniendo lugar en otras regiones se intensificaba.

Como les ocurrió a tantos imperios anteriormente, la Unión Soviética terminó por explotar y fragmentarse, cayendo como víctima no tanto de una derrota militar directa sino de una acelerada desintegración producida por presiones económicas y sociales. Su destino confirmó la correcta observación de un estudioso de que:

los imperios son inherentemente inestables en lo político porque sus unidades subordinadas prefieren casi siempre una mayor autonomía y porque las contraélites de tales unidades intentan, en cuanto tienen oportunidad, obtener una mayor autonomía. En este sentido, los imperios no caen; más bien se separan, por lo general muy lentamente, aunque algunos con una notable rapidez[1].

El colapso de su rival dejó a los Estados Unidos en una posición única: se convirtieron, simultáneamente, en la primera y única potencia realmente global. Y, sin embargo, la supremacía global de los Estados Unidos recuerda, en cierto modo, a la de los viejos imperios, a pesar de que el campo de acción regional de éstos era más restringido. Esos imperios basaban su poder en una jerarquía de vasallos, tributarios, protectorados y colonias y solían considerar como bárbaros a quienes se encontraban en el exterior. En alguna medida, esa terminología anacrónica no resulta totalmente inapropiada para algunos de los Estados que actualmente se mueven en la órbita estadounidense. Igual que en el pasado, el ejercicio del poder «imperial» estadounidense se deriva en gran medida de la organización superior, de la habilidad para movilizar con rapidez vastos recursos económicos y tecnológicos con propósitos militares, del vago pero significativo atractivo cultural del American way of Life y del franco dinamismo y la inherente competitividad de las élites sociales y políticas estadounidenses.

También los viejos imperios compartían esos atributos. El caso de Roma es el primero que viene a la mente. El Imperio Romano se configuró a lo largo de unos dos siglos y medio a través de una expansión territorial sostenida hacia el norte y luego tanto hacia el oeste como hacia el sur, así como a través del ejercicio de un efectivo control marítimo sobre toda la franja costera del Mediterráneo. En términos de extensión geográfica, alcanzó su punto culminante alrededor del año 211 d.C. (véase el mapa de la página 21). La política de Roma era centralizada y su economía autosuficiente. El poder imperial se ejercía de forma deliberada y con un objetivo claro a través de un complejo sistema de organizaciones políticas y económicas. Un sistema de carreteras y de rutas navales estratégicamente diseñado y que partía de la capital permitía —en caso de una amenaza importante a la seguridad— trasladar y concentrar con rapidez a las legiones romanas estacionadas en los distintos Estados vasallos y provincias tributarias.

En el período en que el Imperio había alcanzado su punto culminante, las legiones romanas desplegadas en el exterior sumaban no menos de 300.000 hombres, una fuerza impresionante que resultaba especialmente efectiva debido a la superioridad romana en concepción estratégica y en armamento, así como a la habilidad del centro para organizar movilizaciones relativamente rápidas. (Resulta llamativo el hecho de que, en 1996, los Estados Unidos, una potencia suprema mucho más populosa, protegiera los límites de sus dominios mediante el estacionamiento de 296.000 soldados en el exterior).

El poder imperial de Roma, sin embargo, se derivaba también de una importante realidad psicológica. Civis Romanus sum —«Soy un ciudadano romano»— era la manera más elevada posible de definirse a sí mismo y una fuente de orgullo a la que muchos aspiraban. Concedido más adelante incluso a aquellos que no eran romanos de nacimiento, el exaltado estatus de ciudadano romano era una expresión de superioridad cultural que justificaba el sentido de misión del poder imperial. No sólo legitimaba el dominio romano sino que también predisponía a quienes estaban sometidos a él a desear la asimilación y la inclusión en la estructura imperial. La superioridad cultural, evidente para los gobernantes y admitida por los subyugados, reforzaba, por lo tanto, el poder imperial.

Ese poder imperial supremo y en buena medida incontestado duró unos trescientos años. Con la excepción del reto planteado en cierto momento por la cercana Cartago y, en los confines orientales, por el Imperio Parto, el mundo exterior era mayoritariamente bárbaro, mal organizado, sólo capaz —la mayor parte del tiempo— de emprender ataques esporádicos y notoriamente inferior en lo cultural. Mientras que el Imperio pudo mantener su vitalidad y su unidad interna, el mundo exterior no representó una amenaza para él.

Tres grandes causas llevaron finalmente al colapso del Imperio Romano. En primer lugar, el Imperio creció demasiado como para poder gobernarlo desde un único centro, pero cuando se dividió en sus mitades occidental y oriental se destruyó automáticamente el carácter monopolístico de su poder. En segundo lugar, el prolongado período de orgullo imperial generó, al mismo tiempo, un hedonismo cultural que gradualmente socavó la voluntad de grandeza de la élite política. En tercer lugar, la inflación sostenida minó también la capacidad del sistema de mantenerse a sí mismo sin sacrificios sociales y los ciudadanos ya no estaban preparados para hacerlos. La decadencia cultural, la división política y la inflación financiera conspiraron para que Roma se volviera vulnerable incluso ante los bárbaros de las regiones vecinas.

Según los criterios actuales, Roma no era verdaderamente una potencia global sino una potencia regional. Sin embargo, la conciencia del aislamiento entre los distintos continentes del globo que prevalecía entonces imprimía un carácter autónomo y aislado a ese poder regional, que además carecía de un rival cercano e incluso de un rival distante. El Imperio Romano era, por lo tanto, un mundo en sí mismo con una organización política superior y con una superioridad cultural que lo convertía en el precursor de posteriores sistemas imperiales que fueron geográficamente más extensos.

Aun así, el Imperio Romano no era único. Los Imperios Romano y Chino surgieron casi al mismo tiempo, aunque ninguno de ellos conocía la existencia del otro. Alrededor del año 221 a.C. (época de las guerras púnicas entre Roma y Cartago), la unificación emprendida por Chin de los siete Estados existentes que dio lugar al primer Imperio Chino había llevado a la construcción de la Gran Muralla en el norte de China, con lo que el reino interior quedó aislado del mundo bárbaro que se extendía más allá de él. El posterior Imperio Han, que había empezado a surgir hacia el 140 a.C., tuvo una extensión y una organización todavía más impresionantes. Al iniciarse la era cristiana, no menos de 57 millones de personas estaban sometidas a su autoridad. Ese elevado número, en sí mismo sin precedentes, demostraba la existencia de un control central extraordinariamente efectivo que se ejercía a través de una burocracia centralizada y punitiva. El dominio imperial se extendía a la actual Corea, parte de Mongolia y la mayor parte de la región costera de la actual China. Sin embargo, de manera similar a Roma, el Imperio Han se vio afectado por males internos y su colapso final se aceleró con su partición, en el 220 d.C., en tres reinos independientes.

La historia posterior de China comprende ciclos de reunificación y expansión seguidos por períodos de decadencia y fragmentación. Más de una vez China consiguió establecer sistemas imperiales autosuficientes, aislados y carentes de amenazas externas por parte de rivales organizados. La división tripartita del reino Han acabó el 589 d.C. con la reaparición de algo similar a un sistema imperial. Pero el período de mayor potencia imperial llegó con los manchúes, especialmente durante la dinastía Ching, una de las primeras. Antes del siglo XVIII China era, una vez más, un Imperio totalmente desarrollado, con un centro imperial rodeado de Estados vasallos y tributarios que incluían a la actual Corea, Indochina, Tailandia, Birmania y Nepal. El dominio chino se extendió así desde el Lejano Oriente ruso a través de Siberia del sur hasta el lago Baikal y hasta el actual Kazajistán y luego hacia el sur hacia el océano índico, para volver otra vez hacia Oriente a través de Laos y el norte de Vietnam (véase el mapa de la página 24).

Igual que en el caso romano, el Imperio era una compleja organización económica, financiera, educativa y de seguridad. El control sobre el vasto territorio y los más de 300 millones de personas que vivían en él se ejerció a través de todos esos medios, poniéndose un gran énfasis en la autoridad política centralizada, apoyada por un servicio postal extraordinariamente efectivo. El Imperio, en su totalidad, estaba dividido en cuatro zonas que tenían a Pekín como centro y que delimitaban áreas a las que el correo podía llegar, respectivamente, en una, dos, tres y cuatro semanas. Una burocracia centralizada, entrenada profesionalmente y seleccionada a través de un proceso competitivo, constituía el sistema neurálgico de la unidad.

Esa unidad era reforzada, legitimada y mantenida —también en este caso de manera similar a la de Roma— por un sentimiento de superioridad cultural muy intenso y profundamente arraigado que el confucianismo —una oportuna filosofía imperial— acentuaba con su insistencia en la armonía, las jerarquías y la disciplina. Se consideraba que China —el Celeste Imperio— era el centro del universo y que en su periferia y más allá de ella sólo había bárbaros.

Ser chino significaba ser una persona cultivada y, por esa razón, el resto del mundo tenía la obligación de tratar a China con la debida deferencia. Ese sentido especial de superioridad impregnaba la respuesta del emperador chino al rey Jorge III de Inglaterra, cuyos emisarios habían intentado engatusar a China para que iniciara una relación comercial con Gran Bretaña ofreciéndole algunos productos industriales británicos como muestra de buena voluntad, por más que en esa etapa —fines del siglo XVIII— China había entrado en una fase de creciente declive:

Yo, emperador por gracia de Dios, ordeno al rey de Inglaterra que tome nota de mi encargo:

El Celeste Imperio, que gobierna sobre todo lo que se encuentra entre los cuatro mares (…) no otorga ningún valor a las cosas raras y preciosas (…) ni tampoco tiene la más mínima necesidad de las manufacturas de vuestro país…

Por lo tanto (…) he ordenado a vuestros enviados que emprendan un retorno seguro a sus hogares. Tú, ¡oh rey!, deberías, sencillamente, actuar en conformidad con nuestros deseos reforzando tu lealtad y jurando obediencia perpetua.

El declive y la caída de los diversos Imperios Chinos se debió, también, principalmente a factores internos. Los «bárbaros» mongoles y más tarde los occidentales prevalecieron a causa del cansancio interno, la decadencia, el hedonismo y la pérdida de creatividad económica y militar, que minaron y luego aceleraron el colapso de la voluntad china. Las potencias extranjeras explotaron el malestar interno chino —Gran Bretaña en la guerra del opio de 1839-1842, Japón un siglo más tarde— que, a su vez, generó el profundo sentimiento de humillación cultural que ha movido a los chinos durante el siglo XX, una humillación mucho más intensa aún debido a la colisión entre su arraigado sentimiento de superioridad cultural y las degradadas realidades políticas de la China postimperial.

De manera muy similar al caso de Roma, en la actualidad la China imperial sería clasificada como una potencia regional. Pero, cuando estaba en su apogeo, China no tenía igual a nivel global, en el sentido de que ninguna otra potencia era capaz de desafiar su estatus imperial y ni siquiera —en caso de que China lo hubiera deseado— de resistirse a su eventual expansión. El sistema chino era autónomo y autosuficiente, basándose sobre todo en una identidad étnica compartida y con una proyección relativamente limitada del poder central sobre pueblos tributarios étnicamente diferentes y geográficamente periféricos.

Gracias a ese vasto núcleo étnico dominante, China pudo, periódicamente, restaurar su Imperio. En ese aspecto China se diferenció bastante de otros imperios, en los que unos pueblos numéricamente pequeños pero con voluntad de convertirse en hegemónicos consiguieron durante un tiempo imponer y mantener su dominio sobre una población mucho mayor y étnicamente diferente. Sin embargo, una vez que el dominio de esos imperios basados en pequeños núcleos fue socavado, la restauración imperial se volvió imposible.

Para encontrar una analogía algo más próxima a la definición actual de potencia global debemos considerar el extraordinario fenómeno del Imperio Mongol. Este logró surgir a través de una intensa lucha con oponentes importantes y bien organizados. Entre los derrotados estuvieron los reinos de Polonia y Hungría, las fuerzas del Sacro Imperio Romano, varios principados rusos y bielorrusos, el califato de Bagdad y, más tarde, incluso la dinastía Sung de China.

Al derrotar a sus rivales regionales, Gengis Kan y sus sucesores establecieron un control centralizado sobre el territorio que los estudiosos de la geopolítica de épocas posteriores identificaron como el heartland (zona central) global o el eje del poder mundial. Su Imperio continental euroasiático se extendía desde las costas del mar de China hasta Anatolia en Asia Menor y hasta Europa Central (véase mapa en página 26). Hubo que esperar al apogeo del bloque estalinista sino-soviético para que el Imperio Mongol del continente euroasiático fuera igualado en lo que respecta al alcance de su control centralizado que ejercía sobre el territorio contiguo.

Los Imperios Romano, Chino y Mongol fueron los precursores de otros aspirantes al poder global. En los casos de Roma y de China, como ya he señalado, sus estructuras imperiales estaban muy desarrolladas, tanto en lo político como en lo económico, mientras que la extendida aceptación de la superioridad cultural del centro ejercía un importante papel cohesionador. En cambio, el Imperio Mongol mantuvo su control político apoyándose más directamente en conquistas militares seguidas de una adaptación (e incluso asimilación) a las condiciones locales.

El poder imperial mongol estaba basado, en buena medida, en la dominación militar. El dominio mongol, alcanzado a través de una aplicación brillante y despiadada de tácticas militares superiores (que combinaban una notable capacidad para el rápido desplazamiento de fuerzas con una oportuna concentración de éstas), no entrañaba ningún sistema económico o financiero organizado; asimismo, el poder mongol tampoco derivaba de la afirmación de un sentimiento de superioridad cultural. Los gobernantes mongoles eran demasiado escasos como para representar una clase gobernante autónoma y, en cualquier caso, la ausencia de un sentimiento consciente de superioridad cultural —o incluso étnica— privaba a la élite imperial de la confianza subjetiva que habría sido necesaria para ello.

De hecho, los gobernantes mongoles mostraron una gran facilidad para ser gradualmente asimilados por los países que habían conquistado, a menudo más avanzados culturalmente. Así, uno de los nietos de Gengis Kan, convertido en emperador de la parte china del gran reino del Kan, se convirtió en un ferviente propagador del confucianismo; otro se volvió musulmán devoto al transformarse en sultán de Persia y un tercero fue el responsable del dominio cultural persa en Asia Central.

Este factor —el de la asimilación de los gobernantes a los gobernados debido a la ausencia de una cultura política dominante—, así como una serie de problemas relativos a la sucesión del Gran Kan que había fundado el Imperio y que quedaron sin resolver, fue la causa última de la desaparición del Imperio. El reino mongol se había vuelto demasiado grande como para que se pudiera gobernarlo desde un único centro, pero la solución que se intentó poner en práctica —la división del Imperio en varias partes autónomas— dio lugar a una asimilación local aún más rápida y aceleró la desintegración imperial. Después de mantenerse durante dos siglos, desde 1206 hasta 1405, el mayor imperio de base terrestre del mundo desapareció sin dejar huellas.

A partir de entonces, Europa se convirtió tanto en el centro del poder global como en el foco de las principales luchas por el poder global. Efectivamente, en el transcurso de unos tres siglos, la pequeña periferia noroccidental del continente euroasiático alcanzó —a través de la proyección del poder marítimo y por primera vez en la historia— un dominio global genuino a medida que el poder europeo llegaba a cada uno de los continentes del globo y se mantenía en ellos. Es notorio que las hegemonías imperiales europeo-occidentales no fueran demográficamente muy numerosas, especialmente si se las compara con las cifras de los pueblos subyugados. Sin embargo, al iniciarse el siglo XX, fuera del continente americano (que dos siglos antes también había estado sujeto al control europeo-occidental y que estaba predominantemente habitado por emigrantes europeos y sus descendientes), tan sólo China, Rusia, el Imperio Otomano y Etiopía estaban libres del dominio europeo-occidental (véase el mapa de la página 28).

Sin embargo, el dominio europeo-occidental no significó que Europa Occidental hubiera alcanzado el poder global. La realidad básica era la de una supremacía global de la civilización europea junto a una fragmentación del poder continental europeo. A diferencia de las conquistas territoriales del heartland euroasiático por parte del Imperio Mongol o del Imperio Ruso que lo sucedió, el imperialismo europeo de ultramar fue el producto de una incesante exploración transocéanica y de la expansión del comercio marítimo. Este proceso, sin embargo, involucraba también una continua lucha entre los principales Estados europeos, que no sólo se disputaban los dominios de ultramar sino también la hegemonía dentro de la propia Europa. La consecuencia geopolítica de ello fue que la hegemonía global de Europa no se derivó de la hegemonía en Europa de una única potencia europea.

En términos generales, hasta mediados del siglo XVII España fue la principal potencia europea. Hacia fines del siglo XV había surgido también como uno de los principales poderes imperiales ultramarinos y alimentaba ambiciones globales. La religión cumplía las funciones de una doctrina unificada y era la fuente del ardor misionero imperial. De hecho, hubo que recurrir al arbitraje papal entre España y Portugal, su rival marítimo, para codificar una división formal del mundo en esteras coloniales española y portuguesa en los tratados de Tordesillas (1494) y Zaragoza (1529). No obstante, enfrentada a los desafíos inglés, francés y holandés, España nunca consiguió afirmar una supremacía genuina, ya sea en la propia Europa Occidental o allende los océanos.

La preeminencia española lúe dando paso gradualmente a la francesa. Hasta 1815 Francia fue la potencia europea dominante, aunque sus rivales europeos, dentro y fuera del continente, representaron un freno constante para ella. Con Napoléon, Francia estuvo a punto de establecer una verdadera hegemonía sobre Europa. Si hubiera tenido éxito en esa empresa habría obtenido también el estatus de potencia global dominante. Sin embargo, su derrota por parte de una coalición europea restableció el equilibrio del poder continental.

Durante los siguientes cien años, hasta la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña ejerció un dominio marítimo global, en tanto que Londres se convertía en el principal centro comercial y financiero del mundo y la armada británica «reinaba en los mares». Gran Bretaña era claramente la potencia suprema fuera del continente, pero —igual que había ocurrido con los anteriores aspirantes europeos a la hegemonía global—, el Imperio Británico no fue capaz de dominar a Europa por sí sólo. En lugar de ello, Gran Bretaña se valió de una intrincada diplomacia basada en el equilibrio del poder y luego en una alianza anglo-francesa para evitar que Rusia o Alemania dominaran el continente.

El Imperio Británico en ultramar fue adquirido inicialmente mediante una combinación de exploraciones, comercio y conquistas. Pero, de una manera muy similar a la de sus predecesores romanos y chinos o a la de sus rivales franceses y españoles, su capacidad de permanencia derivó en gran medida de la percepción de la superioridad cultural británica. Esa superioridad no era sólo una cuestión de arrogancia subjetiva por parte de la clase gobernante imperial sino una perspectiva compartida por muchos de los súbditos no británicos. Ello es patente en las palabras del primer presidente negro sudafricano, Nelson Mandela: «Fui educado en una escuela británica y en esa época todo lo mejor del mundo estaba en Gran Bretaña. No he renunciado a la influencia que Gran Bretaña y la historia y la cultura británica ejercieron sobre nosotros». La superioridad cultural, afirmada con éxito y aceptada con calma, tuvo como efecto el de la disminución de la necesidad de depender de grandes fuerzas militares para mantener el poder del centro imperial. Antes de 1914 sólo unos pocos miles de militares y funcionarios británicos controlaban alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados y a casi 400 millones de personas no británicas (véase el mapa de la página 30).

En resumen, Roma ejerció su dominio en gran medida a través de una organización militar superior y del atractivo de su cultura. China se apoyó mucho en una burocracia eficiente para gobernar un imperio basado en la idea de una identidad étnica compartida, reforzando su control mediante un sentimiento de superioridad cultural muy desarrollado. La base del dominio del Imperio Mongol fue la combinación de unas avanzadas tácticas militares para la conquista con una predisposición a la asimilación. Los británicos (y también los españoles, los holandeses y los franceses) consiguieron la preeminencia a medida que su bandera siguió los pasos de su comercio, reforzando además su control con una organización militar superior y con la afirmación de la superioridad de su cultura. Pero ninguno de esos imperios fue realmente global. Ni siquiera Gran Bretaña fue una potencia realmente global. No controló a Europa sino que, simplemente, la equilibró. Una Europa estable era crucial para la preeminencia internacional británica, y la autodestrucción de Europa marcó, inevitablemente, el fin de la primacía británica.

En cambio, el alcance y la penetración del poder global estadounidense en la actualidad son únicos. Además de controlar todos los océanos y mares del mundo, los Estados Unidos han desarrollado una capacidad militar activa en el control anfibio de las costas que les permite proyectar su poder tierra adentro de maneras políticamente significativas. Sus legiones militares están firmemente asentadas en las extremidades occidental y oriental de Eurasia y también controlan el golfo Pérsico. Los vasallos y tributarios de los Estados Unidos, algunos de los cuales ansían verse ligados a Washington por unos vínculos más formales, salpican el continente euroasiático en toda su extensión, como muestra el mapa de la página siguiente.

El dinamismo económico estadounidense proporciona la precondición necesaria para el ejercicio de la primacía global. En un principio, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense se destacó de todas las demás, respondiendo por sí sola de más del 50% del PNB mundial. La recuperación económica de Europa Occidental y de Japón, seguida del fenómeno más amplio del dinamismo económico asiático, hizo que con el tiempo la participación estadounidense en el PNB global experimentara una reducción desde los niveles desproporcionadamente altos de la inmediata posguerra. De todos modos, al acabar la subsiguiente guerra fría, la participación estadounidense en el PNB global, y en concreto su participación en la producción mundial de manufacturas, se había estabilizado en alrededor de un 30%, un nivel que había sido la norma durante la mayor parte de este siglo, a excepción de los años excepcionales inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Aún más importante es el hecho de que los Estados Unidos han mantenido e incluso ampliado su liderazgo en la explotación de los últimos adelantos científicos para fines militares, creando por lo tanto un establishment militar sin par desde el punto de vista tecnológico, el único con un alcance global efectivo. Además, siempre mantuvieron una importante ventaja comparativa dentro de las tecnologías de la información, un sector clave desde el punto de vista económico. La superioridad estadounidense en los sectores punta de la economía del mañana permite suponer que no es probable que la primacía tecnológica estadounidense desaparezca a corto plazo, particularmente porque en los terrenos clave desde el punto de vista económico los estadounidenses están manteniendo o incluso ampliando sus ventajas en términos de productividad sobre sus rivales europeo-occidentales y japoneses.

No cabe duda de que Rusia y China sufren a causa de esta hegemonía estadounidense. A principios de 1996 expresaron su resentimiento de manera conjunta en el transcurso de una visita a Pekín del presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Además, ambas poseen arsenales nucleares que podrían amenazar los intereses vitales estadounidenses. Pero la cruda realidad es que, por el momento y durante algún tiempo todavía, por más que alguna de ellas pudiera iniciar una guerra nuclear suicida, ninguna podría ganarla. Al faltarles la habilidad para proyectar fuerzas a distancias largas con el fin de imponer su voluntad política y al estar mucho más atrasadas desde el punto de vista tecnológico que Estados Unidos, carecen de los medios necesarios para ejercer una influencia política sustancial en el mundo o para llegar a ejercerla a corto plazo.

En resumen, los Estados Unidos tienen la supremacía en los cuatro ámbitos decisivos del poder global: en el militar su alcance global es inigualado; en el económico siguen siendo la principal locomotora del crecimiento global, pese a que en algunos aspectos Japón y Alemania (que no disfrutan del resto de los atributos del poder global) se les acercan; en el tecnológico mantienen una posición de liderazgo global en los sectores punta de la innovación; y en el cultural, pese a cierto grado de tosquedad, disfrutan de un atractivo que no tiene rival, especialmente entre la juventud mundial. Todo ello da a los Estados Unidos una influencia política a la que ningún otro Estado se acerca. La combinación de los cuatro ámbitos es lo que hace de los Estados Unidos la única superpotencia global extensa.

Aunque la preeminencia internacional estadounidense evoca indefectiblemente ciertas similitudes con los anteriores sistemas imperiales, las diferencias son más importantes y van más allá de la cuestión del alcance territorial. El poder global estadounidense se ejerce a través de un sistema global cuyo diseño es netamente estadounidense y que refleja la experiencia doméstica de ese país. En esa experiencia doméstica resulta central el carácter pluralista de la sociedad estadounidense y de su sistema político.

Los viejos imperios fueron construidos por élites políticas aristocráticas y, en la mayoría de los casos, estaban gobernados por regímenes esencialmente autoritarios o absolutistas. El grueso de las poblaciones de los Estados imperiales o bien eran políticamente indiferentes o, en tiempos más recientes, estaban infectados por las emociones y símbolos imperialistas. La búsqueda de la gloria nacional, «la carga del hombre blanco», la mission civilisatrice, por no hablar de las oportunidades para conseguir beneficios personales, todo ello sirvió para movilizar apoyos para las aventuras imperiales y para mantener unas pirámides imperiales de poder esencialmente jerárquicas.

La actitud de la opinión pública estadounidense con respecto a la proyección externa del poder norteamericano ha sido mucho más ambivalente. La opinión pública apoyó la entrada estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a causa del efecto de shock del ataque japonés sobre Pearl Harbor. El compromiso de los Estados Unidos en la guerra fría fue asumido inicialmente con muchas más reticencias, hasta el bloqueo de Berlín y la guerra de Corea que siguió a continuación. Una vez finalizada la guerra fría, la emergencia de los Estados Unidos como único poder global no dio lugar a grandes manifestaciones de satisfacción pública sino que más bien reforzó las preferencias por una definición más limitada de las responsabilidades estadounidenses en el exterior. Las encuestas de opinión llevadas a cabo en 1995 y 1996 señalaron que en general la opinión pública prefería que los Estados Unidos «compartieran» el poder global con otros en lugar de ejercerlo como monopolio.

A causa de esos factores domésticos, el sistema global estadounidense pone un énfasis en la técnica de cooptación (como en el caso de los rivales derrotados: Alemania, Japón y, recientemente, incluso Rusia) mucho mayor que el que ponían los viejos sistemas imperiales. Asimismo, se basa en una medida importante en el ejercicio indirecto de la influencia sobre élites extranjeras dependientes, mientras que obtiene grandes beneficios a partir del atractivo que ejercen sus principios democráticos y sus instituciones. Todo lo anterior se refuerza con el impacto masivo pero intangible de la dominación estadounidense sobre las comunicaciones globales, las diversiones populares y la cultura de masas y por la influencia potencialmente muy tangible de la tecnología punta estadounidense y de su alcance militar global.

La dominación cultural ha sido una faceta infravalorada del poder global estadounidense. Piénsese lo que se piense acerca de sus valores estéticos, la cultura de masas estadounidense ejerce un atractivo magnético, especialmente sobre la juventud del planeta. Puede que esa atracción se derive de la cualidad hedonística del estilo de vida que proyecta, pero su atractivo global es innegable. Los programas de televisión y las películas estadounidenses representan alrededor de las tres cuartas partes del mercado global. La música popular estadounidense es igualmente dominante, en tanto que las novedades, los hábitos alimenticios e incluso las vestimentas estadounidenses son cada vez más imitados en todo el mundo. La lengua de Internet es el inglés, y una abrumadora proporción de las conversaciones globales a través de ordenador se origina también en los Estados Unidos, lo que influencia los contenidos de la conversación global. Por último, los Estados Unidos se han convertido en una meca para quienes buscan una educación avanzada. Aproximadamente medio millón de estudiantes extranjeros entran cada año en los Estados Unidos y muchos de los mejor preparados nunca vuelven a casa. Es posible encontrar graduados de las universidades estadounidenses en casi todos los gabinetes ministeriales del mundo.

El estilo de muchos políticos democráticos extranjeros emula también, cada vez más, el estilo estadounidense. No sólo John E Kennedy tuvo vehementes imitadores en el extranjero, también otros líderes políticos estadounidenses más recientes (y menos glorificados) se han convertido en objeto de cuidadoso estudio e imitación política. Políticos provenientes de culturas tan dispares como la japonesa y la británica (por ejemplo el Primer ministro japonés de mediados de los noventa Riutaro Hashimoto y el Primer ministro británico Tony Blair —y nótese el «Tony», imitación de «Jimmy» Carter, «Bill» Clinton o «Bob» Dole—) consideran perfectamente apropiado copiar los manierismos locales de Clinton, sus actitudes populistas y sus técnicas de relaciones públicas.

Los ideales democráticos asociados con la tradición política estadounidense refuerzan aún más lo que algunos perciben como el «imperialismo cultural» estadounidense. En esta era en la que tiene lugar la más importante expansión de la forma democrática de gobierno en el mundo, la experiencia política estadounidense tiende a servir de modelo para la emulación. El énfasis que se extiende en el mundo en la centralidad de una Constitución escrita y sobre la supremacía del derecho sobre la conveniencia política, por más engañoso que resulte en la práctica, se ha inspirado en la fuerza del constitucionalismo estadounidense. En épocas recientes, la adopción por parte de los países ex comunistas del criterio de la supremacía de lo civil sobre lo militar (especialmente como precondición de la pertenencia a la OTAN) se ha visto muy influida por el sistema estadounidense de relaciones entre lo civil y lo militar.

Al atractivo e impacto del sistema político democrático estadounidense se ha sumado la creciente atracción del modelo económico empresarial de ese país, que pone el acento en el comercio libre global y en la competición sin restricciones. A medida que el Estado del bienestar occidental —e incluso el modelo alemán de «codecisión» entre empresarios y sindicalistas— empieza a perder su ímpetu económico, son cada vez más los europeos que se muestran convencidos sobre la necesidad de emular a la cultura económica estadounidense, más competitiva e incluso despiadada, si se quiere evitar que Europa pierda aún más terreno. Incluso en Japón se reconoce que un mayor individualismo en el comportamiento económico es un ingrediente necesario del éxito económico.

La importancia que tiene para los estadounidenses la democracia política se combina con la que se otorga al desarrollo económico en un mensaje sencillo que a muchos les resulta atractivo: que la búsqueda del éxito individual realza la libertad al tiempo que genera riqueza. La mezcla resultante de idealismo y egoísmo es una combinación potente. La autorrealización individual se considera un derecho de origen divino que, al mismo tiempo, puede beneficiar a otros mediante el ejemplo y a través de la creación de riqueza. Es una doctrina que atrae a las personas enérgicas, a las ambiciosas y a las muy competitivas.

A medida que la imitación de los modos de actuar estadounidenses se va extendiendo en el mundo, se crean unas condiciones más apropiadas para el ejercicio de la hegemonía indirecta y aparentemente consensual de los Estados Unidos. Igual que ocurre en el sistema doméstico estadounidense, esa hegemonía involucra una compleja estructura de instituciones y procedimientos interrelacionados que han sido diseñados para generar un consenso y para oscurecer las asimetrías en términos de poder e influencia. Por lo tanto, la supremacía global estadounidense está apuntalada por un elaborado sistema de alianzas y de coaliciones que atraviesan —literalmente— el globo.

La Alianza Atlántica, encarnada institucionalmente en la OTAN, vincula a América a los Estados más influyentes de Europa, haciendo de los Estados Unidos un participante clave incluso en los asuntos intraeuropeos. Los vínculos políticos y militares con Japón ligan a la más poderosa economía asiática a los Estados Unidos, siendo Japón (al menos por ahora) básicamente un protectorado estadounidense. Los Estados Unidos participan también en las nacientes organizaciones multilaterales transpacíficas como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEO), lo que hace de ellos un participante clave en los asuntos de esa región. El continente americano suele estar protegido de las influencias exteriores, lo que permite que los Estados Unidos desempeñen el papel central en las organizaciones multilaterales panamericanas existentes. Los acuerdos especiales sobre seguridad en el golfo Pérsico, especialmente después de la breve misión punitiva de 1991 contra Irak, han convertido a esa región —vital desde el punto de vista económico— en un coto vedado militar estadounidense. Incluso el espacio ex soviético está penetrado por diversos acuerdos patrocinados por los Estados Unidos para una cooperación más estrecha con la OTAN, tales como la Asociación para la Paz.

Además, también debe incluirse como parte del sistema estadounidense la red global de organizaciones especializadas, particularmente las instituciones financieras «internacionales». El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se consideran representantes de los intereses «globales» y de circunscripción global. En realidad, empero, son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos y sus orígenes se remontan a iniciativas estadounidenses, particularmente la conferencia de Bretton Woods de 1944.

A diferencia de lo que ocurría con los imperios anteriores, este vasto y complejo sistema global no es una pirámide jerárquica. Los Estados Unidos están situados más bien en el centro de un universo interconectado, un universo en el que el poder se ejerce a través de la negociación constante, del diálogo, de la difusión y de la búsqueda del consenso formal, pese a que el poder, en el fondo, se origine en una única fuente: en Washington D.C. Y es allí donde debe jugarse el juego del poder, y jugarse según las reglas internas estadounidenses. Quizás el mayor cumplido que el mundo hace a la centralidad del proceso democrático en la hegemonía global estadounidense es el grado en que los países extranjeros se involucran en las negociaciones políticas domésticas estadounidenses. En la medida de lo posible, los gobiernos extranjeros procuran movilizar a aquellos estadounidenses con quienes comparten una identidad especial étnica o religiosa. La mayor parte de los gobiernos extranjeros emplean también a «lobistas» estadounidenses para presentar sus puntos de vista, especialmente en el Congreso, además de a los aproximadamente mil grupos de intereses foráneos registrados como activos en la capital de los Estados Unidos. Las comunidades étnicas estadounidenses también procuran ejercer influencia sobre la política exterior estadounidense, sobresaliendo los lobbies judío, griego y armenio como los mejor organizados.

La supremacía estadounidense ha producido, por lo tanto, un nuevo orden internacional que no sólo duplica sino que también institucionaliza en el exterior muchas de las características del propio sistema estadounidense. Sus características básicas incluyen:

La mayor parte de este sistema surgió durante la guerra fría como consecuencia de los esfuerzos estadounidenses para contener a su rival global, la Unión Soviética. Fue construido, por lo tanto, con el propósito de ser aplicado a nivel global, no bien ese rival desfalleciera y los Estados Unidos se convirtieran en la primera y única potencia global. Su esencia ha sido bien asimilada por el politólogo G. John Ikenberry:

Era hegemónico en el sentido en que giraba alrededor de los Estados Unidos y reflejaba los mecanismos políticos y los principios organizativos correspondientes al estilo político estadounidense. Era un orden liberal en tanto que era legítimo y estaba marcado por interacciones recíprocas. Los europeos [y se podría añadir que los japoneses] fueron capaces de reconstruir e integrar sus sociedades y economías de maneras que resultaban compatibles con la hegemonía estadounidense pero que también proporcionaban un espacio para experimentar con sus propios sistemas políticos autónomos y semiindependientes (…) La evolución de este complejo sistema sirvió para «domesticar» las relaciones entre los principales Estados occidentales. Ha habido tensos conflictos entre esos Estados de vez en cuando, pero lo importante es que el conflicto ha sido contenido dentro de un orden político profundamente arraigado, estable y cada vez más articulado (…) La amenaza de la guerra no forma parte del juego[2].

En la actualidad, esta hegemonía global estadounidense sin precedentes no tiene rival. Pero ¿seguirá siendo así en el futuro?