La recreación, aunque sea libre, de un personaje real —en este caso Nicolás Copérnico—, que ha dejado su huella en la historia, no puede prescindir de apoyarse en fuentes fidedignas. Es de rigor que el novelista biógrafo se sumerja con pasión y minuciosidad en el dossier de su héroe, tal como lo ha ido acumulando la tradición histórica. Yo no he escapado a esa regla, y las fuentes antiguas y modernas que he consultado son demasiado numerosas para enumerarlas aquí[1]. Quiero recordar, no obstante, que los documentos originales (correspondencia, manuscritos, etc.) sobre la vida de Copérnico brillan por su ausencia. La biografía más antigua que poseemos del fundador de la nueva astronomía fue escrita cien años después de su muerte, por Pierre Gassendi (1592-1655). Este último, cuando compulsaba las cartas y los manuscritos dejados por Tycho Brahe para componer la biografía del célebre astrónomo danés, descubrió entre sus papeles unos versos latinos que Tycho había dedicado post mortem a Copérnico. Esa circunstancia fortuita inspiró a Gassendi la idea de reunir también las informaciones y notas relativas a Copérnico, y añadir, como suplemento a su voluminosa biografía de Tycho Brahe[2], una corta reseña sobre el astrónomo polaco.

Esas cincuenta páginas son preciosas por los hechos y los detalles que incluyen. Probablemente Gassendi pudo consultar la correspondencia que se cruzaron Copérnico y Rheticus. También hubo de tener conocimiento de las cartas del obispo de Warmie, Dantiscus (algunas de ellas elogiosas, otras amenazadoras cuando se trataba de ordenar, reiteradamente, al recalcitrante canónigo que se separara de Ana, el ama con la que vivía en concubinato), y las cartas sin la menor duda amistosas del obispo de Kulm, Tiedemann Giese, el mejor amigo del astrónomo. Y fue en esa correspondencia donde Gassendi pudo reunir toda la información que necesitaba.

Es curioso que la mayor parte de los biógrafos de Copérnico no citen nunca el texto latino de Gassendi. Después, y posiblemente en parte debido a ello, de una manera progresiva y se diría que insidiosa, se ha ido montando en contra de Copérnico una especie de conspiración de olvido, o por lo menos una leyenda gris. Como lo ha recordado oportunamente Louis Figuier[3], en el siglo XVII el nombre de Copérnico era muy conocido (Leibniz dio testimonio de su admiración por los conocimientos y el carácter de Copérnico, llamándole uno de los ocho sabios de la Tierra), pero la difusión de su libro, condenado en 1616 por la congregación del índice bajo el pontificado de Paulo V, fue muy escasa. En efecto, aparte la primera edición de 1543, casi imposible de encontrar, no hubo más que otras dos, una en 1566 y la otra en 1617.

Por una parte, el proceso a Galileo había mostrado hasta qué punto podía ser peligroso un elogio público a Copérnico y a su sistema. Polacos instruidos, que habían pasado un tiempo considerable recogiendo hechos y recuerdos relativos a su ilustre compatriota, no se atrevieron a publicar una historia de su vida, o si la publicaron, la Inquisición romana encontró la forma de hacerla desaparecer.

En el siglo XIX tuvieron lugar algunos intentos honorables: el eminente sabio François Arago escribió una hermosa reseña biográfica[4], mientras que en Polonia, en 1818, Jean Sniadecki[5], y más tarde, en 1847, Jean Czynski[6], hicieron revivir (en polaco pero también en francés ¡tiempos felices de la francofonía!) el nombre del sabio más ilustre de su país.

Luego, algunos historiadores empezaron a difundir la imagen convencional del sabio solitario y temeroso, errando medio loco por su torre, sobre una laguna brumosa.

Otros insistieron en sus errores de cálculo, olvidando que Copérnico no disponía, por razones de peso, del observatorio de Tycho Brahe. ¿Por qué ese encarnizamiento? ¿Tenían esos biógrafos una visión excesivamente romántica del Renacimiento (heredada del Siglo de las Luces), que les llevaba a lamentar, por ejemplo, que Copérnico no fuera un mártir de la ciencia frente al oscurantismo medieval?

La guinda la puso Arthur Koestler en 1959, en un ensayo por lo demás apasionante, Los sonámbulos[7], al presentar al genio como un viejo canónigo timorato, rutinario, avaro, ingrato, hipocondríaco, libidinoso… En suma, cargado con todos los pecados capitales. Y Arthur Koestler no se para en barras: «De lejos, Copérnico parece un intrépido héroe revolucionario. A medida que nos aproximamos, lo vemos transformarse poco a poco en un pedante aburrido, desprovisto del olfato y de la intuición de sonámbulo de los verdaderos genios; es un hombre que, después de apoderarse de una buena idea, la convierte en un mal sistema, al dedicarse pacientemente a acumular los epiciclos y los deferentes en el más triste y más ilegible de los libros célebres».

De modo que me ha parecido urgente limpiar la imagen del «canónigo timorato» (tal es el título del capítulo que Koestler dedica a nuestro héroe) y devolverle su auténtica dimensión: bajo la pluma del novelista biógrafo, el canónigo blando y aburrido vuelve a convertirse en el arquetipo del hombre del Renacimiento que sin duda fue, enamorado de la vida, la buena mesa, las artes y las ideas nuevas.

Sin embargo, después de haber consultado las fuentes antiguas y modernas, no he pretendido plasmar tanto la estricta realidad histórica de Copérnico, como su verdad oculta. Su secreto. Porque hay un secreto. ¿Cómo un hombre que, aparentemente, no se distinguía en nada de los demás hombres, se atrevió a derribar quince siglos de astronomía? ¿Por qué prodigio, por qué gigantesco esfuerzo del pensamiento pudo sacar a la Tierra del centro del Universo y colocar en su lugar al Sol? Se necesitaba un genio de una singular rebeldía para atreverse a romper con los viejos sistemas, recibidos con un respeto supersticioso y transmitidos como artículos de fe por profesores que, sin más ambición que hacerlos un poco menos oscuros, no osaban plantear la menor duda acerca del legado que venía de las antiguas escuelas.

Por supuesto, antes que Copérnico hubo otros hombres, y no de los menores, que intuyeron ese enorme trastorno del cosmos. Plutarco cuenta del sistema de Filolao que en él la Tierra gira alrededor de la región de fuego recorriendo el zodíaco, igual que el Sol y la Luna. Los principales pitagóricos enseñaban la misma doctrina. La Tierra, según ellos, no está inmóvil en el centro del mundo; gira en círculo, y está lejos de ocupar el primer lugar entre los cuerpos celestes. Timeo de Lócride llamaba a los cinco planetas conocidos los «órganos del tiempo», a causa de sus revoluciones, y añadía que era preciso suponer que la Tierra no era inmóvil, sino que por el contrario giraba sobre sí misma y se trasladaba en el espacio. Y, sobre todo, lo intuyó Aristarco de Samos, mucho tiempo antes que Tolomeo[8]. Pero, cosa curiosa, las primeras menciones de ese otro sabio alejandrino no fueron exhumadas de los sótanos del Vaticano hasta un año después de la muerte de Copérnico. Mucho más próximos a él, Nicolás de Cusa, Regiomontano, Marsilio Ficino y su propio maestro Novara, no se sintieron satisfechos con el sistema astronómico de Tolomeo.

Así pues, aquellos hombres extraordinarios intuían que el Universo no podía ser tal como lo había descrito Tolomeo. Su sistema era demasiado complicado, y a fuerza de remiendos tenía todo el aspecto de un monstruo horrible. ¿Por qué no se atrevieron entonces a acabar con él? Poseían genio para hacerlo y no les amenazaban la hoguera ni el índice. Al contrario, parecía que la Iglesia romana lo estaba deseando, no aspiraba sino a que fuera revelada la Creación en toda su belleza y equilibrio. Y, sin embargo, no se atrevieron. Fue uno de sus más oscuros discípulos quien se encargó de hacerlo.

Tal vez hablaron del tema entre ellos, en el seno de las academias que florecían en aquella época en las ciudades italianas, en las que se reunían las mentes más preclaras a la manera de Pitágoras y sus discípulos. Tanto como éstos temían la escritura, de la que pensaban que mataba la memoria y el discurso, desconfiaban aquéllos de la imprenta, que editaba sin criterio lo mejor y lo peor, y si ayudaba por un lado a reconstruir el templo armonioso levantado por los antiguos, por otro lado difundía entre la muchedumbre las necedades acumuladas durante los siglos oscuros. La imprenta iba a engendrar los peores desórdenes, en tanto que ellos se afanaban en descubrir el gran orden del Universo. Así Marsilio Ficino, el hombre que, sin embargo, hizo renacer completos a Platón y a Aristóteles al traducirlos al latín, se encolerizaba porque otros hacían lo mismo con Arquímedes, Tolomeo y los geómetras alejandrinos, temeroso de que, si se daba una explicación mecánica del Universo al alcance de todos, el hombre, para quien ese Universo había sido creado, olvidaría o negaría a Aquel que lo creó.

Esa desconfianza de los grandes espíritus de la época hacia lo impreso, y la parsimonia con la que se sirvieron de ese recurso, tal vez explica en parte la extraña fórmula utilizada por Copérnico en su prefacio a Sobre las Revoluciones, dirigido al papa Paulo III, donde afirma haber dudado en «dar a la luz la obra que había estado oculta en mi interior no ya nueve años, sino ya muy cerca de cuatro veces nueve años». La alusión jocosa al tiempo de la gestación de la mujer esconde sin duda otros símbolos pitagóricos, tales como las nueve musas, o las nueve esferas celestes en las que Hesíodo decía haberse inspirado al principio de su Teogonia; pero, sobre todo, el nueve era el número de Prometeo.

En lugar de buscar sentidos ocultos, veamos el significado aparente. ¿Por qué no dio Copérnico la fecha exacta de la conclusión de su obra, en lugar de esa fórmula extravagante? En cualquier caso, la sitúa en la época de su regreso de Italia. «Ya muy cerca de…». ¿Uno, dos, tres años después, tal vez? Incluso para un Prometeo como él, el plazo parece muy corto… Habría podido exagerar y dejar voluntariamente la fecha entre vaguedades, para hacer creer al lector que su trabajo había sido el fruto de un largo proceso de maduración. Y esos largos años de silencio son treinta y seis, tantos como las divisiones de las casas del zodíaco. Los pitagóricos llamaban «Mundo» o «Gran Cuaternario» al número 36.

Es más, al fechar en los años 1506 o 1507 la conclusión de su obra, quiere mostrar que se dedicó a esa tarea colosal una vez concluido el largo ciclo de sus estudios en Italia, de regreso en «su casa». Si en la novela me demoro en los años italianos de Copérnico, es porque creo que es en ellos donde se esconde su secreto. Fue allá abajo, en medio de la eclosión de ideas y de novedades que se produjo a pesar de las intrigas y de las guerras, o tal vez gracias a ellas, donde hizo su descubrimiento. No fue más que una intuición a la que faltaba el rigor de las matemáticas, pero una intuición que flotaba en el aire de la época, en el aire italiano, y que sólo un extranjero venido del septentrión podía aspirar a pleno pulmón. Siempre es en Italia donde hemos de buscar…

Para el novelista que aspiraba a penetrar en lo más hondo del espíritu de Copérnico, era necesario poner en claro otros misterios, en torno a la publicación de la Primera exposición de Rheticus tres años antes que la de las Revoluciones. ¿Por qué Copérnico autorizó a su discípulo a divulgar su teoría, corriendo el riesgo de que se la robara? ¿Por qué eligieron los dos para la edición de la primera obra, redactada por un reformado, un impresor de Danzig, en un país católico, mientras que las Revoluciones aparecieron en Nuremberg, cuna de la Reforma? ¿Por qué, como advertencia al lector de esta última obra, el extraño preámbulo anónimo, que anuncia que lo que se va a leer no es sino una hipótesis sin fundamento, que en resumen el heliocentrismo no es más que el ensueño de un poeta, y como tal ha de ser tomado? ¿Por qué, finalmente, Copérnico omitió en sus agradecimientos el nombre de Rheticus, a pesar del papel capital que éste afirmaba haber desempeñado en la publicación? En el libro se proponen algunas respuestas plausibles…

El lector curioso me seguirá tal vez ahora en la explicación de la elección de Michael Maestlin como narrador, debido a una serie de cartas dirigidas a su antiguo alumno Johannes Kepler.

Este auténtico profesor de matemáticas (1580 - 1635) jugó de hecho un papel importante en la vida de Kepler. Fue uno de los primeros astrónomos de renombre en adherirse a la teoría de Copérnico, si bien no habló más que del sistema de Tolomeo en los cursos que daba en la Universidad de Tubinga. Se contentaba con dar detalles sobre el sistema de Copérnico a los estudiantes más asiduos, entre ellos el joven Johannes Kepler, al que convirtió en un copernicano convencido.

Fue Maestlin quien reveló a Kepler que el «escandaloso» prefacio de las Revoluciones de Copérnico, que explicaba que se trataba de «hipótesis no más verosímiles que las antiguas», no había sido escrito por Copérnico. Fue él también quien persuadió a Kepler de que abandonara su proyecto de entrar en religión y le consiguió en su lugar, en 1594, un puesto de profesor de matemáticas en Graz. Él también quien hizo imprimir en Tubinga, en 1596, la primera obra de Kepler, El secreto del mundo. Sus relaciones, por lo menos las epistolares, siguieron siendo muy estrechas a lo largo de toda su vida. Así, en una carta a su profesor y amigo, el 15 de marzo de 1598, que incluye una interpretación del horóscopo, Kepler predice que el hijo que muy pronto va a tener Maestlin llegará a la edad adulta. En una carta del 2 de mayo de 1598, Kepler, que acaba de perder a uno de sus hijos, añade lo siguiente: «Me ha nacido un hijo, igual que a ti. Quieran los dioses que el tuyo tenga más suerte. Yo esperaba una vida larga para mi hijo». Y en una carta del 11 de junio de 1598, al saber que a su vez Maestlin está de luto por su hijo, se compadece del dolor de su antiguo maestro: «Por lo que respecta a la muerte de tu hijo recién nacido, me entristece, y puedo evaluar tu dolor por las dimensiones del mío».

Doy estos detalles únicamente para mostrar que no es absurdo imaginar a Maestlin tomándose el trabajo gigantesco de escribir una biografía de Copérnico únicamente para satisfacer la curiosidad de su alumno y amigo (aunque se sepa que no fue tal el caso). Así pues, el punto de partida de la novela se sitúa en 1595, cuando el profesor de astronomía y matemáticas Michael Maestlin (45 años) se dispone a contar a su antiguo alumno Johannes (34 años) la vida de Copérnico, y la del que fue su propio maestro de astronomía, Joachim Rheticus. El interés de dar cierta perspectiva histórica a la narración es evidente. Permite en primer lugar sumergirse en el pensamiento reformado de expresión alemana (lo que explica que se hayan germanizado los nombres polacos). En segundo lugar, si en esa fecha Copérnico no ha sido aún incluido en el Índice, está desde luego «en el purgatorio», tanto en el bando católico como en el protestante, las dos facciones que se combaten en toda Europa. También es en esa época cuando se toma una conciencia real del alcance de todos los descubrimientos de las generaciones anteriores (en los Ensayos de Montaigne, que datan de 1588, se menciona a Copérnico). El año 1595 es además la fecha en la que Kepler (porque Johannes es él, como el lector ha comprendido en seguida) empieza a concebir su primera obra, El secreto del mundo, cuyo borrador somete a su maestro. Maestlin conoce la historia de Copérnico a través de su propio maestro, Rheticus, lo que permite también contar brevemente la suerte corrida por éste después de la muerte de Copérnico. El narrador puede además explicar cómo el sistema copernicano fue «filtrado» por algunos de sus discípulos hasta los más lejanos rincones de Europa. Finalmente, ese procedimiento sitúa coherentemente en el conjunto esta primera parte de la serie «Los constructores del cielo»: Copérnico pasa el relevo —simbolizado por el bastón de Euclides— a Kepler vía Rheticus, Maestlin y Tycho Brahe, y el bastón llegará después a las manos de Newton por caminos que aún tengo que inventar…

La carta imaginaria enviada por Maestlin a Kepler, en la que le anuncia que se dispone a redactar para él la biografía de Copérnico, está inspirada en parte en un texto muy real de Maestlin, aunque bastante más tardío; se trata de un proyecto de postfacio para la edición de 1617 de las Revoluciones de Copérnico, postfacio que no fue publicado en la edición en cuestión, pero que figura como apéndice en el tratado que Kepler publicará en 1618, Sobre la admirable proporción de los orbes celestes (Harmonices Mundi).

Aparece en ese texto el «verdadero». Maestlin: copernicano convencido, de un estilo literario polémico y colorista, no vacila en ridiculizar a los cardenales ignorantes del alcance inmortal de la obra de Copérnico, que rebajan al mismo nivel de quienes antiguamente, y contra toda evidencia, habían negado la redondez de la Tierra. He aquí algunos extractos de ese texto llamativo, que bastaría para legitimar la elección de Maestlin como narrador de la novela:

En 1616 apareció, en la imprenta de la Cámara apostólica de Roma, un decreto firmado por la mano del ilustre cardenal de Santa Cecilia y lacrado con su sello, el 5 de marzo, que lleva por título: Decreto de la Sagrada Congregación de Ilustres Cardenales de la Santa Iglesia Romana, especialmente encargados por nuestro Santo Padre, el papa Paulo V, y por la Santa Sede apostólica, de la confección del índice de libros, de su permiso, interdicción, corrección o impresión en toda la República cristiana, decreto que ha de ser publicado en todas partes.

En dicho decreto se lee, entre otras cosas: «Puesto que ha llegado a conocimiento de esta Sagrada Congregación que esa falsa doctrina pitagórica, en total desacuerdo con la Sagrada Escritura, de la movilidad de la Tierra y la inmovilidad del Sol, que enseña Nicolás Copérnico, se difunde ahora e incluso es aceptada por muchos […], en consecuencia, para que semejante opinión no se extienda más y lleve a la ruina a la verdad católica, la Sagrada Congregación ha decidido que el dicho libro: Copérnico, Sobre las revoluciones, debe ser suspendido hasta que haya sido corregido».

¿Cuál es, te lo ruego, benévolo lector, tu opinión sobre ese decreto de los Ilustres Cardenales? ¿No estás convencido, cuando lees el magnífico título de la Congregación, de que se ha enviado a la susodicha comisión a las personas más específicamente instruidas y más sabias no sólo en todas las partes de la sagrada teología, de la jurisprudencia, etc., sino también en todos los dominios de la ciencia, de suerte que no se les escape nada importante de cuanto cotidianamente se enseña, se escribe o se difunde entre el público? Es seguro que personas que pretenden juzgar con rigor el permiso de editar libros, su corrección, condena o proscripción, tendrían que ser de tal manera. Por consiguiente, te dirás que en la Sagrada Congregación ha de haber algunos miembros bien impuestos en las ciencias matemáticas, entre las cuales no es la menor la astronomía.

Pero cuando hayas considerado con más atención los términos de ese decreto sobre la astronomía de Copérnico, sin la menor duda sospecharás conmigo que esos cardenales no han leído el libro de Copérnico, que jamás lo han visto e incluso que lo han ignorado cuando Copérnico se contaba todavía entre los vivos y aún respiraba.

[…] En efecto, los libros de Copérnico sobre las Revoluciones de los cuerpos celestes fueron editados en Nuremberg en 1543; fueron precedidos por la obra que se incluye aquí, es decir la Narratio de Rheticus, dedicada en 1539 a J. Schöner, difundida por A. P. Gasser en 1540 y finalmente impresa en Basilea en 1541. La Narratio fue adjuntada a la reimpresión de las obras de Copérnico en Basilea. La fama de esa doctrina había llegado ya a oídos de otros sabios, antes incluso de la primera edición. De ello da testimonio Nicolás Schönberg, cardenal de Capua, en una carta dirigida a Copérnico en 1536. Fue el mismo Schönberg quien, de concierto con T. Giese, obispo de Kulm, y también buen número de hombres muy eminentes y sabios, consiguieron convencer a Copérnico, mediante serias exhortaciones mezcladas en ocasiones con reproches, de que editara sus libros, que tenía en reserva «para el año cuadragésimo noveno». Por fin, vencido por sus exhortaciones, Copérnico no sólo consintió en la publicación de su obra, concluida al precio de unos trabajos dignos de los de Hércules, y permitió a sus amigos llevar a cabo la edición tanto tiempo solicitada, sino que dirigió el prefacio, que tenía la forma de una dedicatoria, al papa Paulo III. Que esta obra, que en verdad sobrepasa las fuerzas de la industria humana, haya sido desaprobada, sea por Paulo III, sea por alguno de los pontífices romanos que le sucedieron, hasta Paulo V, e incluso condenada, prohibida o suspendida por los inquisidores, no tiene parangón con nada que haya yo encontrado en ningún catálogo de libros prohibidos ni en las obras de ningún autor. Sin duda, en privado la obra de Copérnico ha sido objeto de ataques o de insultos por parte de muchas personas, que, valiéndose de argumentos extraños al tema, se han burlado de ella más que combatirla. Pero nadie la ha refutado con razones y fundamentos propiamente dichos, extraídos de la propia astronomía o de las matemáticas. Ciertas personas reconocen sin duda en Nicolás Copérnico a un hombre de un talento incomparable y confiesan que habrían de presentarlo como una maravilla del mundo, de no temer ofender a algunos que sostienen con tenacidad antiguas opiniones filosóficas; es decir, si no temieran la sombra del milano. Resulta asombroso, por ello, que los cardenales de la Sagrada Congregación condenen solamente ahora a Copérnico, del que nunca han oído hablar y que todavía no ha sido convincentemente refutado.

[…]Copérnico ha corrido, entre esos cardenales, la misma suerte que tocó, en 743, a Virgilio de Salzburgo. Virgilio era muy experto en materias divinas y humanas. En razón de su singular erudición y de su sabiduría, se introdujo en la corte de los príncipes Carlomagno y Pipino, por los que en breve tiempo fue muy bien recibido; desde entonces fue considerado la autoridad suprema por Odilón, reyezuelo de los bávaros. El tal Virgilio, como era más docto en las disciplinas matemáticas y la filosofía profana de lo que exigían las costumbres cristianas, y como sostenía la certidumbre de sus conocimientos en contra de la opinión vulgar e incluso de la de Agustín, Lactancio y otros santos padres, enseñó un día que la Tierra tiene la forma de un globo y que los hombres se distribuyen por toda su superficie. De lo que se sigue que hay en la tierra hombres «antípodas», es decir, hombres que tienen los pies colocados en sentido contrario los unos de los otros […]. Esas opiniones parecieron impías y contrarias a la filosofía divina a Winfrid (nacido en Inglaterra, y designado por el Papa como obispo y legado apostólico en Germania; había cambiado su nombre por el de Bonifacio y había sido nombrado, por Carlomagno y Pipino, arzobispo de Maguncia). Como Bonifacio no pudo conseguir que Virgilio se retractara de su opinión, sometió el asunto al propio papa, Zacarías. La filosofía de Virgilio pareció también sospechosa al Papa: éste ordenó que el filósofo Virgilio, si era sacerdote, fuera arrojado del templo de Dios o de la Iglesia, y que un concilio lo despojara de su sacerdocio, por profesar aquella doctrina perversa.

¿No acabarás por creer, excelente lector, que los dignatarios de la Santa Sede y de los arzobispados de la época presente (puedes incluir además a los cardenales) y todas las personas que han empleado en sus consejos para decidir sobre los casos dudosos, han sido recogidos en el arroyo para ser elevados a tan altos cargos y dignidades? Porque esas personas ni siquiera han sabido colegir de los primeros rudimentos de la astronomía y de algunas experiencias geográficas que la simple diferencia de longitud entre los días de verano y los de invierno, por ejemplo en Roma, en Italia, en Alemania o incluso en Inglaterra, patria de Bonifacio, basta para mostrar que la superficie de la Tierra no es llana, con todo lo que se sigue necesariamente de esa tesis. En consecuencia, una sabia ignorancia ha podido engañar a esos sabios clérigos, hasta el punto de hacerles declarar impías, profanas, enemigas de la filosofía divina, patrañas y locuras capaces de manchar y contaminar la sabiduría simple y pura de Cristo, cosas que muchos siglos antes habían sido demostradas por los filósofos y enseñadas en las escuelas públicas; cosas que hoy no son ya objeto de discusiones sutiles, sino sabidas incluso por los ciegos y los peluqueros, después de las múltiples experiencias de quienes navegan desde Europa hacia el Nuevo Mundo, la América y el Perú. Sea ello como fuere, Virgilio fue condenado por herejía, y lo mismo le ocurre hoy a Copérnico con su astronomía.

Después de esta cita perfectamente auténtica, volvamos por un instante a la ficción novelesca. Con tan sólo dos o tres excepciones, todos los personajes que aparecen en el libro han sido tomados tal como aparecen en la historia y en las crónicas. Pero me ha parecido oportuno imaginar algunos puntos de sutura que, dispuestos a lo largo de sus vidas, relacionaran a los unos con los otros, por haber vivido en los mismos lugares, o corrido aventuras y perseguido objetivos análogos. Unas sencillas concordancias de lugares y fechas bastan para abastecer este grato ejercicio. Así, los encuentros de Copérnico con Behaim, Durero, Maquiavelo o Alejandro Farnesio son imaginarios, como también su idilio con Julia Farnesio. Pero habrían podido ser reales. La irrupción de Leonardo da Vinci en la sesión solemne de la academia de Linceo dedicada a la memoria de Marsilio Ficino no es inverosímil: se sabe que en 1499, la victoria francesa frente al duque de Milán obligó a huir a Leonardo, que volvió a Florencia como un hombre célebre, después de detenerse en otras ciudades de Italia. Lo mismo ocurre con el asesinato por envenenamiento de Lucas Watzenrode; es probable que no muriera así, pero la conjetura novelesca se inscribe en la pura lógica histórica.

La hipótesis de que el célebre grabado de Durero, Melancholia, represente al joven Copérnico, es también una invención mía; pero me parece defendible, por lo menos en el plano poético y emocional. Esa obra esotérica ha dado lugar a numerosos análisis, entre ellos los muy interesantes que se encuentran reunidos en la obra de R. Klibanski, E. Panofski y F. Saxl, Saturne et la mélancolie (Gallimard, 1989).

Elaborar una lista más precisa de esos juegos novelescos sería tan fastidioso como prosaico. Gracias a la breve reseña biográfica que sigue (esta sí, auténtica), el lector exigente podrá apreciar mejor lo que corresponde a la realidad histórica consensuada (verosímilmente, esto es lo que ocurrió) y la invención novelesca (esto es lo que habría podido ocurrir).

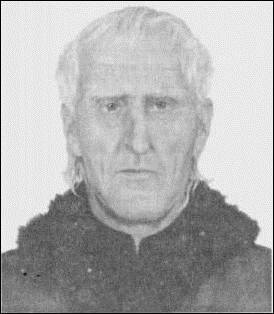

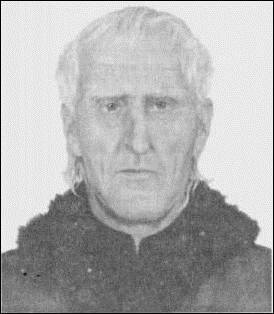

El cráneo de Copérnico

Hay acontecimientos imprevistos que vienen de pronto a cristalizar el lento trabajo de la imaginación. Apenas acabada mi novela, el 4 de noviembre de 2005, un despacho de la Associated Press en Varsovia anunció el descubrimiento del cráneo de Copérnico.

Los arqueólogos sabían que su cuerpo reposaba en algún lugar bajo el suelo de la catedral de Frombork, pero nunca habían conseguido localizar con exactitud el lugar, a pesar de siglos de conjeturas y de investigaciones. Hasta el día en que un científico de Olsztyn, el doctor Jerzy Sikorski, encontró informaciones que indicaban que los canónigos de Frombork eran enterrados delante del altar que había estado a su cargo mientras vivieron, lira sabidoque Copérnico se ocupaba del altar de la Santa Cruz. Se emprendieron de inmediato nuevas investigaciones, y una exploración con escáner del subsuelo situado delante del altar de la Santa Cruz (hoy altar de San Andrés) permitió localizar con exactitud el lugar en el que reposaban los cuerpos. Los arqueólogos buscaron el de un hombre de aproximadamente setenta años, lo que permitió no desplazar sin necesidad otros esqueletos distintos de los posibles restos del astrónomo polaco.

Para permitir la identificación, los científicos se contentaron con retirar el cráneo, que fue llevado al Laboratorio central de criminología de Varsovia. Así se pudo reconstituir, con la ayuda de programas informáticos, el rostro del individuo en el momento de su muerte. La imagen obtenida fue comparada después con los retratos de Copérnico realizados en vida… Todos presentan la misma asimetría, y una ligera desviación del arco nasal. Además, Copérnico mostraba, en uno de los retratos, una cicatriz en la frente; y en el mismo lugar, se encontró en el cráneo la marca de una herida. ¡Parece demostrado, por tanto, que los huesos eran en efecto los del célebre astrónomo!

El rostro reconstruido circula ahora por Internet. ¿Y qué es lo que se ve? La visualización exacta del maestro en los últimos años de su vida, tal como lo descubre Rheticus (a través de la imaginación del novelista) por primera vez al llegar a Frauenburg: un hombre de gran estatura, de frente amplia, con la nariz larga y abultada, los ojos muy hundidos bajo unas cejas enmarañadas, y profundas arrugas en la frente. En suma, una bella y extraña fealdad, que recuerda más a un viejo soldado que a un hombre de Iglesia… Una curiosa gratificación retrospectiva para el novelista biógrafo, y una demostración perfecta de la manera como la intuición del escritor puede aproximarse a la verdad profunda de una persona.

El tema no está aún cerrado… Con el fin de eliminar la menor duda relativa a la identificación del cráneo, los investigadores polacos van a proceder a una prueba de ADN. Copérnico era un clérigo y no tuvo descendencia, pero sí tenía familia: Lucas Watzenrode, su tío, el obispo de Warmie, cuya tumba es conocida. Sus restos serán comparados con los encontrados en la catedral de Frombork.

La anécdota me ha llenado de satisfacción, y más aún porque, si los arqueólogos hubieran leído la reseña biográfica que dedicó François Arago a Copérnico (véase más arriba), no habrían tardado tantos siglos en localizar los restos del astrónomo debajo del altar mayor. En efecto, he aquí un párrafo entresacado de dicha reseña… ¡Sin comentarios!

El emperador Napoleón, al pasar por Thorn en 1807, se propuso enterarse en persona de todo cuanto había conservado la tradición relacionado con Nicolás Copérnico. Supo que la casa del ilustre astrónomo estaba ocupada por un tejedor, y quiso visitarla. Era una vivienda de apariencia muy sencilla, compuesta por una planta baja y dos pisos. Todo conservaba su primitiva disposición. El retrato del gran astrónomo estaba colgado sobre el lecho, cuyas cortinas de sarga negra databan de la época de Copérnico; la mesa, el armario, las dos sillas, todo el mobiliario del sabio seguía en su lugar.

El emperador pidió al tejedor que le vendiera el retrato del gran hombre, para exponerlo en el museo Napoleón del Louvre, pero el artesano se negó, porque consideraba ese retrato como una santa reliquia portadora de buena suerte. El emperador no insistió, y respetó aquella conmovedora superstición.

Después de visitar la casa de Copérnico, Napoleón fue a la iglesia de San Juan para ver la tumba del autor de la obra sobre las revoluciones celestes. El tiempo la había maltratado, y el emperador ordenó las reparaciones necesarias y la hizo trasladar al lado del altar mayor, para que pudiera ser vista desde todos los lugares de la iglesia. Los trabajos fueron costeados por el propio Napoleón.

FIN