Aaron Black estaba de pie entre las sombras veteadas de la torre occidental, supervisando las zanjas de pruebas y los laboratorios portátiles con mirada experta. Los perfiles de suelo eran perfectos, naturalmente; todo un ejemplo de lo último en análisis estratigráfico. Y los laboratorios eran, como siempre, una muestra de economía, eficacia y precisión.

Al observar todo aquello, la satisfacción que solía sentir cuando admiraba su trabajo se vio eclipsada por una sombra de decepción. Mascullando algo entre dientes, cubrió la zanja con una lona de grandes dimensiones y sujetó los extremos al suelo con piedras. Era una forma muy poco satisfactoria de preservar sus logros, pero al menos era mejor que volver a enterrarlos. Ahí estaba él, a punto de salir huyendo del yacimiento que, siendo justos, debía ser el descubrimiento que coronase su carrera. Quién sabe qué encontrarían cuando regresasen, si es que volvían algún día.

Meneó la cabeza con indignación y colocó otra lona encima de la segunda zanja. En el fondo, no lamentaba del todo el marcharse de allí. Su ayudante habitual, Smithback, había ido a enterrar a Holroyd, y mientras se enfrascaba en su labor, Black dio gracias por que la desagradable tarea no hubiese recaído en él. En realidad no importaba demasiado si el técnico había muerto envenenado o a causa de alguna enfermedad. Cualquiera de las dos posibilidades era igual de peligrosa. Una parte de Black ansiaba regresar a la civilización —teléfonos, buenos restaurantes, duchas de agua caliente y retretes donde poder tirar de la cadena—, un mundo a cientos de kilómetros de Quivira. Por supuesto, eso nunca lo admitiría delante de Sloane, que se había alejado sin decir palabra para tomar las últimas fotografías del yacimiento.

Cuando su mente esbozó la imagen de Sloane, sintió cómo una oleada de calor le invadía el cuerpo. Los recuerdos de la noche anterior daban pie a esperanzas y fantasías para la noche que estaba por llegar. Black nunca había tenido mucha suerte con las mujeres, y Sloane era toda una belleza, eso era más que evidente, una mujer que…

Apartando aquellos pensamientos con cierta dificultad, se concentró de nuevo en el laboratorio de flotación. Desenganchó la jarra de agua destilada del aparato y vertió la bandeja de agua por el borde del precipicio. A continuación, lanzando un suspiro, empezó a desmontar el equipo, drenando las mangueras y guardándolo todo en dos maletines de metal llenos de espuma de poliestireno. Era una tarea que había realizado en infinidad de ocasiones, y pese a ello se enorgulleció de su pulcritud. Después de cerrar los maletines, los dejó a un lado y la emprendió con el equipo de cromatografía en papel.

Se detuvo cuando se disponía a guardar los papeles sin usar en carpetas de plástico. En principio, el plan consistía en utilizar aquellos papeles durante las próximas semanas, papeles que servirían de fundamento para medio año de estudios una vez estuviese de vuelta en su confortable laboratorio. Los miró durante largo rato; los brillantes artículos que planeaba escribir para las revistas científicas más prestigiosas ardieron en su cabeza hasta quedar reducidos a cenizas.

De pronto, una ráfaga de aire levantó unos cuantos papeles de cromatografía y se los llevó hacia la parte posterior de la cueva. El científico los vio dispersarse y desaparecer en la oscuridad.

Contrariado, Black soltó un exabrupto en voz alta. Los malditos papeles eran del todo inservibles —estaban contaminados—, pero no podía dejarlos así, tirados por el suelo, pues más de una vez había humillado públicamente a algún que otro arqueólogo por dejar basura en un yacimiento.

Terminó de guardar el equipo de cromatografía y cerró el maletín. Luego se levantó y se dirigió a la parte posterior de la cueva con la mirada fija en el suelo. Los papeles se habían desperdigado a lo largo del vertedero y todavía veía algunos girando en los remolinos de aire que se habían formado aquí y allá. Mascullando entre dientes, dejó atrás el primer granero que había junto al muro posterior de la ciudad, atrapando los papeles con el pie a su paso, recogiéndolos y metiéndoselos en el bolsillo. En total, contó once. Sabía que cada paquete contenía doce papeles, así que ¿dónde diablos se había metido el último?

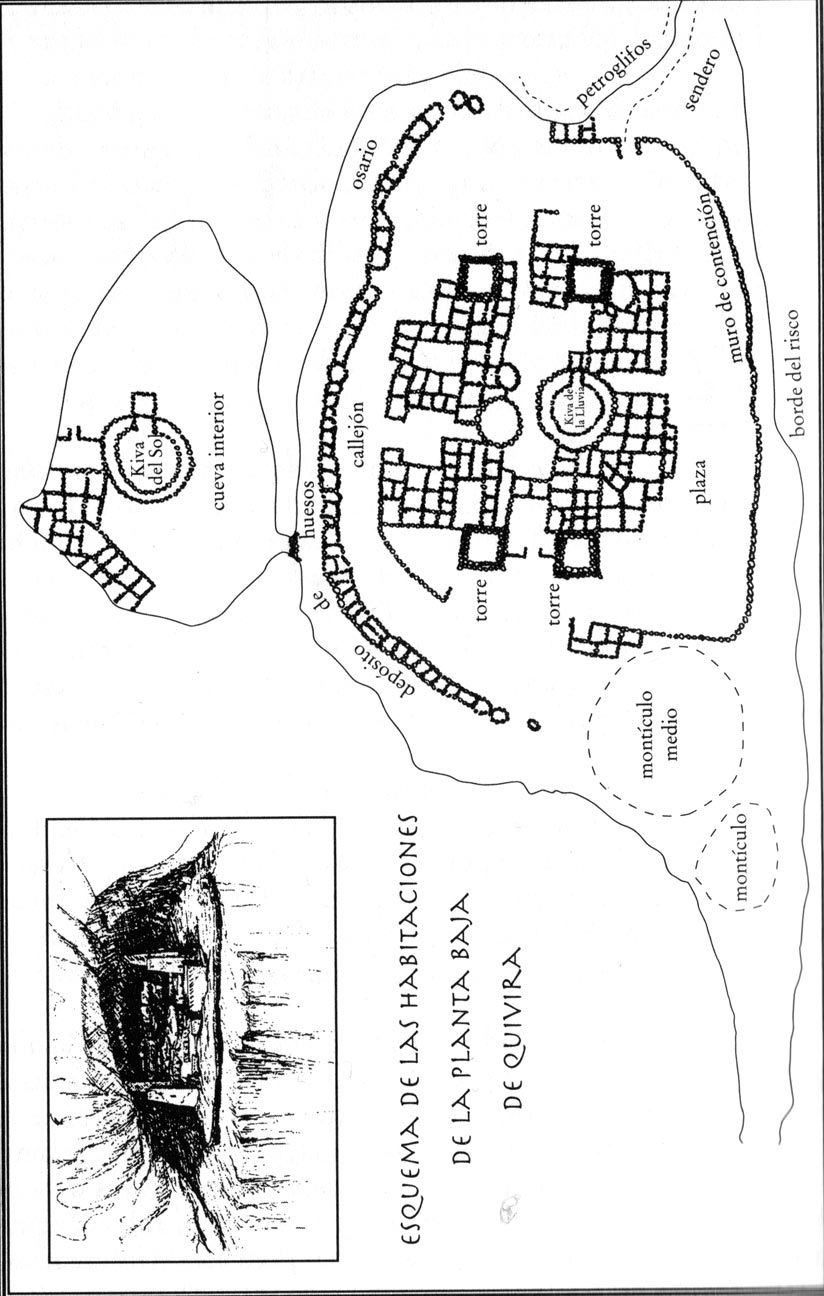

Enfrente se abría el angosto callejón que conducía al osario, y avanzó hasta él, agachándose bajo el techo de roca. Estaba demasiado oscuro para ver nada, de modo que se llevó la mano al bolsillo en busca de su linterna. El débil brillo que surgió de ella luchaba por abrirse paso entre la penumbra, iluminando polvo, huesos desperdigados y, a unos diez metros de distancia, el último papel, atrapado en un fragmento de calavera.

A la mierda con el ZST de Aragon, pensó Black con acritud, poniéndose a gatas y apartando los huesos a un lado para que no le estorbasen en su camino. Una nueva ráfaga de aire levantó un torbellino de polvo en el interior del osario y Black estornudó aparatosamente. Retirando los huesos, atrapó el último papel y lo guardó en el bolsillo. Cuando se disponía a marcharse, vio una enorme rata de bosque deslizarse ante el haz de luz de su linterna. Alertada por el ruido de los huesos, se volvió para mirarle a la cara, mostrándole sus dientes amarillos.

Black se echó hacia atrás, estornudó de nuevo y agitó la mano. El animal retrocedió, protestando con sus chillidos y meneando la cola, pero no desapareció.

—¡Uh! —exclamó Black, cogiendo un hueso largo y amenazando a la rata con él. Con un súbito movimiento, el animal se esfumó entre un pequeño pilar de rocas que había apoyado contra la pared posterior del osario.

Preso de curiosidad, Black avanzó unos metros. Al examinarlas más de cerca descubrió que, tal como había supuesto en un principio, las rocas no habían caído del techo del osario, sino que eran de un material distinto a la arenisca de la cueva. El roedor había escarbado su agujero al pie de las rocas, rodeado de ramitas y cascaras de cactus.

Black avanzó a gatas un poco más, arrugando la nariz ante el fuerte olor a guano y orines de rata. Al enfocar la linterna hacia el agujero, descubrió que conducía un hueco negro que había detrás, un hueco enorme.

Examinó las rocas otra vez. La mirada del experto le decía que no se trataba de un desprendimiento natural, sino que alguien las había apilado allí de forma deliberada. Se habían tomado muchas molestias para ocultar aquella abertura: Aragon debía de haber pasado por allí decenas de veces sin advertir nada extraño, y sin duda tenía muy buena vista, aun para ser un arqueólogo. Pero sus propios ojos, se dijo Black, eran mejores.

Permaneció sentado en la oscuridad, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Alguien había escondido algo detrás del montón de rocas, de forma minuciosa y con mucha astucia. Un enterramiento, o quizá incluso una catacumba, pensó. Seguro que se trataba de algo de gran valor arqueológico. Recorrió el osario de arriba a abajo con la mirada. Estaba solo, pues Aragon se hallaba enfrascado en el análisis de la autopsia de Holroyd. Alumbró el agujero una vez más con la linterna, explorando un poco más adentro.

Esta vez la luz le devolvió un destello procedente del otro lado.

Black apartó la linterna, se incorporó e hizo algo que nunca había hecho antes: recogió un hueso suelto para escarbar con él la gravilla que rodeaba el agujero. Con cuidado al principio, y luego con mayor apremio, desplazó las rocas y fue sacándolas una a una. Al cabo de unos minutos, se hizo visible una pequeña abertura en la parte posterior de la cueva. Las imágenes de desasosiego, enfermedades y envenenamientos se evaporaron de su mente para dar paso a una nueva sensación: un deseo desesperado de ver qué había al otro lado.

El polvo empezó a adherirse a su piel sudorosa, por lo que se tapó la boca y la nariz con un pañuelo y prosiguió. El hueso se deshizo y siguió escarbando con las manos. Al cabo de cinco minutos, había destapado un agujero lo bastante grande para pasar a través de él.

Respirando hondo, se limpió las manos en los fondillos de los pantalones y se quitó el pañuelo de la boca. A continuación colocó las manos a ambos lados de la abertura para tomar impulso y se introdujo en él.

Ya en el otro lado, se puso de pie, respirando con dificultad. El aire estaba espeso, caliente y sorprendentemente húmedo. Miró alrededor, iluminando con la linterna las madejas de polvo.

Casi de inmediato percibió de nuevo aquel destello, el inconfundible brillo del oro, y el corazón le dio un vuelco. Se hallaba en el interior de una enorme caverna negra. Allí, irguiéndose ante él, dominando la caverna, se alzaba otra gran kiva. En uno de sus costados aparecía grabado y pintado un disco que emitía destellos dorados bajo la linterna. En el pasado la Gran Kiva había tenido una puerta en uno de los laterales, también bloqueada con piedras sueltas y medio enterrada en la arena. Detrás se erigía un exquisito pueblo anasazi, pequeño pero perfecto, con sus escaleras y sus bloques de adobe de dos pisos, encerrados dentro de la cueva e intactos durante más de siete siglos.

Echó a andar hacia la kiva y tocó el disco de oro con manos temblorosas. Habían creado el efecto dorado con un pigmento amarillo oscuro —Black supuso que se trataba de ocre de hierro amarillo— mezclado con láminas de mica machacada. Habían pulido la totalidad del edificio, creando una superficie resplandeciente que parecía estar hecha de oro auténtico. Era el mismo método empleado para realizar la imagen de la Kiva de la Lluvia, sólo que aquel disco medía tres metros de diámetro.

Supo entonces que había encontrado la Kiva del Sol.