Doce horas más tarde la ciudad de Quivira estaba sumida en sombras, con el sol de la tarde despuntando sus últimos rayos sobre los precipicios del valle que rodeaban las ruinas. Exhausta, Nora estaba descansando apoyada contra el antiguo muro de contención situado debajo de lo que habían dado en llamar el Planetario. Oía las voces entusiastas del resto de la expedición resonando por la ciudad, distorsionadas y amplificadas por la enorme cavidad de roca en que se alojaba Quivira. Bajó la mirada hacia la escalera de cuerda y el sistema de poleas que Sloane había improvisado a fin de facilitar el rápido acceso al yacimiento. Mucho más abajo, en la alameda donde habían instalado el campamento, distinguió el humo de la fogata de Bonarotti y la mancha rectangular de color gris que era la mesa de servir plegable del cocinero. Éste les había prometido medallones de pécari con salsa de barbacoa al café y —asombrosamente— dos botellas de Cháteau Pétrus para celebrarlo por todo lo alto. Aquél había sido el día más largo —y sin duda también el más memorable— de toda su vida, el «día entre los días», como lo había descrito Howard Cárter al entrar por primera vez en la tumba del faraón Tutankamón. Y ellos todavía tenían que entrar en la Gran Kiva. Sin embargo, tal como había decidido, aquello tendría que esperar hasta que realizaran una primera exploración y todos recuperaran cierto sentido de la perspectiva.

De vez en cuando, a lo largo del día, Nora se había sorprendido a sí misma rastreando las ruinas arenosas en busca de huellas, inscripciones, excavaciones… cualquier cosa capaz de demostrar que su padre había llegado a pisar la ciudad. Sin embargo, su parte racional sabía que las constantes corrientes de aire y los rastros de animales debían de haber borrado hacía ya mucho tiempo cualquier señal de su paso por el lugar, aunque también era posible que su padre —al igual que le había ocurrido a ella—, se hubiese sentido tan abrumado por la majestuosidad de la ciudad que hubiese decidido no realizar ninguna inscripción moderna por considerarlo un sacrilegio.

El grupo salió de entre las ruinas seguido de Sloane, que cubría la retaguardia. Swire y Smithback se acercaron a Nora y a la escalera de cuerda. Swire se limitó a desplomarse en el suelo, con el rostro enrojecido por la emoción bajo su curtida tez bronceada, mientras que Smithback se quedó de pie, hablando animadamente.

—Esto es alucinante… —estaba diciendo en voz tan alta que contrastaba con la quietud de las ruinas—. Oh, Dios mío… ¡Qué gran descubrimiento! A su lado, el hallazgo de la tumba de Tutankamón va a parecer… —Se interrumpió unos segundos, pues se había quedado sin palabras. Nora se sentía inexplicablemente molesta por el hecho de que los pensamientos de aquel hombre coincidiesen con los suyos propios—. Veréis, estuve investigando un poco en el Museo de Historia Natural de Nueva York —prosiguió—, y su colección no le llega a ésta ni a la suela de los zapatos… ¡Pero si hay más cosas aquí que en todos los museos del mundo juntos! Cuando se entere mi agente, va a… —La brusca mirada de Nora lo hizo callar de repente—. Lo siento, señora directora. —Smithback se apoyó contra la pared, aparentemente ofendido, aunque sólo fue un momento. Extrajo un pequeño cuaderno de espiral del bolsillo trasero y empezó a tomar notas.

Aragon, Holroyd y Black se sumaron a ellos, junto al muro, seguidos de Sloane.

—Es el descubrimiento del siglo —dijo Black con voz poderosa—. Todo un hito para una carrera profesional.

Holroyd se sentó junto al muro de contención, despacio y con ademán tembloroso, como un anciano. Nora advirtió que tenía la cara sucia y las mejillas señaladas por unos surcos, como si hubiese llorado al ver el hallazgo.

—¿Cómo estás, Peter? —le preguntó con voz queda.

La miró con una débil sonrisa.

—Mejor pregúntamelo mañana.

Nora se volvió hacia Aragon, escudriñando su rostro con curiosidad, preguntándose si la magnitud del descubrimiento sería capaz de quebrar su fría reserva habitual. Vio un rostro cubierto por una pátina de sudor y un par de ojos tan negros y brillantes como la obsidiana de la que estaba plagada la ciudad.

El hombre le devolvió la mirada y, por primera vez desde que lo había conocido en el círculo de la hoguera, esbozó una sonrisa radiante y genuina, mostrando sus dientes blancos en contraste con la tez marrón.

—Es fantástico —dijo, tomando la mano de Nora y apretándola entre las suyas—. Es casi increíble. Todos tenemos mucho que agradecerte. Tal vez yo mismo más que los demás. —Había una fuerza curiosa en su voz grave y vibrante—. Con los años había llegado a creer, con la misma fe con la que creo en todo lo demás, que nunca conoceríamos los secretos de los anasazi. Pero en esta ciudad se halla la clave; lo sé, estoy seguro. Y me siento muy afortunado por formar parte de ello. —Descargó su mochila, la dejó en el suelo y se sentó junto a Nora—. Tengo que decirte algo —añadió—. Puede que éste no sea el mejor momento, pero luego será más difícil, cuanto más tiempo permanezcamos aquí.

Nora lo miró.

—¿Sí?

—Ya sabes que soy partidario del ZST. Por supuesto, no soy tan fanático como otros, pero creo que sería un crimen muy grave alterar el orden de las cosas que hay en esta ciudad, robarle su esencia y guardarla bajo llave en los almacenes de los museos.

—No me digas que te van esas gilipolleces —intervino Black—. Lo del ZST sólo es otra moda pasajera de lo políticamente correcto. El verdadero crimen sería dejar esta ciudad sin explorar. Piensa en lo mucho que podemos aprender.

Aragon lo miró fijamente.

—Podemos aprender todo lo que necesitemos saber sin saquear la ciudad.

—¿Desde cuándo se le llama «saquear» a realizar una excavación arqueológica disciplinada? —preguntó Sloane, tratando de mantener las formas.

—La arqueología de hoy es la rapiña de mañana —repuso Aragon—. Mirad qué hizo Schliemann con el yacimiento de Troya hace cien años, en nombre de la ciencia. Prácticamente demolió el lugar, lo destruyó para las generaciones futuras, y eso, en sus días, se consideraba una excavación disciplinada.

—Bueno, tú puedes andar de puntillas por donde quieras, tomando fotos y sin tocar nada —añadió Black, alzando la voz—, pero por lo pronto, yo me muero de ganas de empezar a hurgar en este vertedero. —Se dirigió a Smithback—. Para los legos en la materia, estos tesoros son asombrosos, pero no hay mejor sitio para averiguar todo cuanto quieres saber que un buen montón de basura. Harías bien en recordarlo para tu libro.

Nora observaba a los miembros de la expedición. Suponía que tarde o temprano iba a tener lugar aquella discusión, pero no esperaba que fuese tan pronto.

—No hay forma —empezó a decir— de iniciar una excavación formal de la ciudad, aunque quisiésemos hacerlo. Lo único que podemos hacer en las próximas semanas es una exploración y un inventario.

Black empezó a protestar y Nora lo interrumpió alzando la mano.

—Si tenemos que datar y analizar la ciudad como es debido, habrá que ser un poco invasivo. Ésa es la labor de Black y la alteración del yacimiento se verá limitada a las pruebas que realice en el vertedero. No se podrá excavar ninguna parte de la ciudad propiamente dicha, ni se cambiarán de sitio ni se retirarán los artefactos a menos que sea absolutamente necesario, y siempre con mi permiso expreso.

—Alteración del yacimiento… —repitió Black con tono sarcástico, pero se sentó con aire satisfecho.

—Tendremos que recoger unos cuantos para analizarlos en el instituto —continuó Nora—, pero sólo nos llevaremos artefactos de rango inferior que estén duplicados en otra parte de la ciudad. A largo plazo el instituto deberá decidir qué hacer con el yacimiento pero, Enrique, te prometo que les aconsejaré que dejen Quivira intacta. —Miró deliberadamente a Sloane, que estaba escuchando con atención—. ¿Estás de acuerdo?

Al cabo de un momento, Sloane asintió.

Aragon miró primero a una y luego a la otra.

—Teniendo en cuenta las circunstancias, supongo que con eso bastará. —A continuación volvió a sonreír y se puso en pie. Sorprendidos, todos guardaron silencio—. Nora —agregó—, recibe nuestras más sinceras felicitaciones.

La mujer sintió una repentina oleada de satisfacción al escuchar el coro de aplausos rematado con un largo silbido de Black. Luego Smithback se levantó y alzó una cantimplora.

—Yo quisiera proponer un brindis por Patrick Kelly. De no haber sido por él, no estaríamos hoy aquí.

Aquella súbita referencia a su padre, procedente de unos labios tan inesperados como los de Smithback, consiguió que a Nora se le hiciese un nudo en la garganta. Había tenido a su padre muy presente durante todo el día, pero al final no había conseguido encontrar ningún rastro de él y se sintió agradecida por la referencia de Smithback.

—Gracias —dijo. Smithback bebió un sorbo y pasó la cantimplora a los demás.

El grupo se quedó en silencio. En él valle la luz estaba menguando con rapidez y, pese a que iba siendo hora de que bajasen por la escalera de cuerda para cenar, todos parecían reacios a abandonar el mágico entorno.

—Lo que no acabo de entender es por qué diablos no se llevaron consigo todas estas maravillas —comentó Smithback—. Es como largarse de Fort Knox.

—Muchos asentamientos anasazi muestran un abandono similar —informó Nora—. Esta gente se desplazaba a pie, no tenían animales de carga. Era más lógico dejar atrás los enseres personales y fabricar otros al llegar a un nuevo hogar. Cuando los anasazi se trasladaban, únicamente solían llevarse consigo los objetos más sagrados y las turquesas.

—Pero parece como si se hubiesen dejado hasta las turquesas, ya que todo esto está lleno de ellas.

—Es cierto —convino Nora al cabo de un momento—. No se trató de un abandono típico, sino que parecieron dejarlo absolutamente todo. Eso es, en parte, lo que convierte a esta ciudad en un yacimiento único.

—Las riquezas de la ciudad y los numerosos objetos religiosos me llevan a pensar que debió de haber sido un centro religioso que eclipsó incluso a Chaco —dijo Aragon—. Una ciudad de sacerdotes.

—¿Una ciudad de sacerdotes? —repitió Black con aire escéptico—. ¿Y por qué iban a fundar una ciudad de sacerdotes precisamente aquí, en los confines del reino anasazi? Lo que me resulta más interesante es la asombrosa naturaleza defensiva del lugar. Incluso el propio yacimiento, tan bien escondido en este cañón aislado… es prácticamente inexpugnable. Podría decirse que esta gente estaba paranoica.

—Yo también lo estaría si tuviese la clase de riquezas que tenían ellos —murmuró Sloane.

—Y si era tan inexpugnable… ¿por qué abandonaron la ciudad? —preguntó Holroyd.

—Seguramente sobreexplotaron el valle de abajo —aventuró Black, encogiéndose de hombros—. Simple agotamiento del suelo. Los anasazi no conocían el arte de la fertilización.

Nora hizo un gesto de negación con la cabeza y puntualizó:

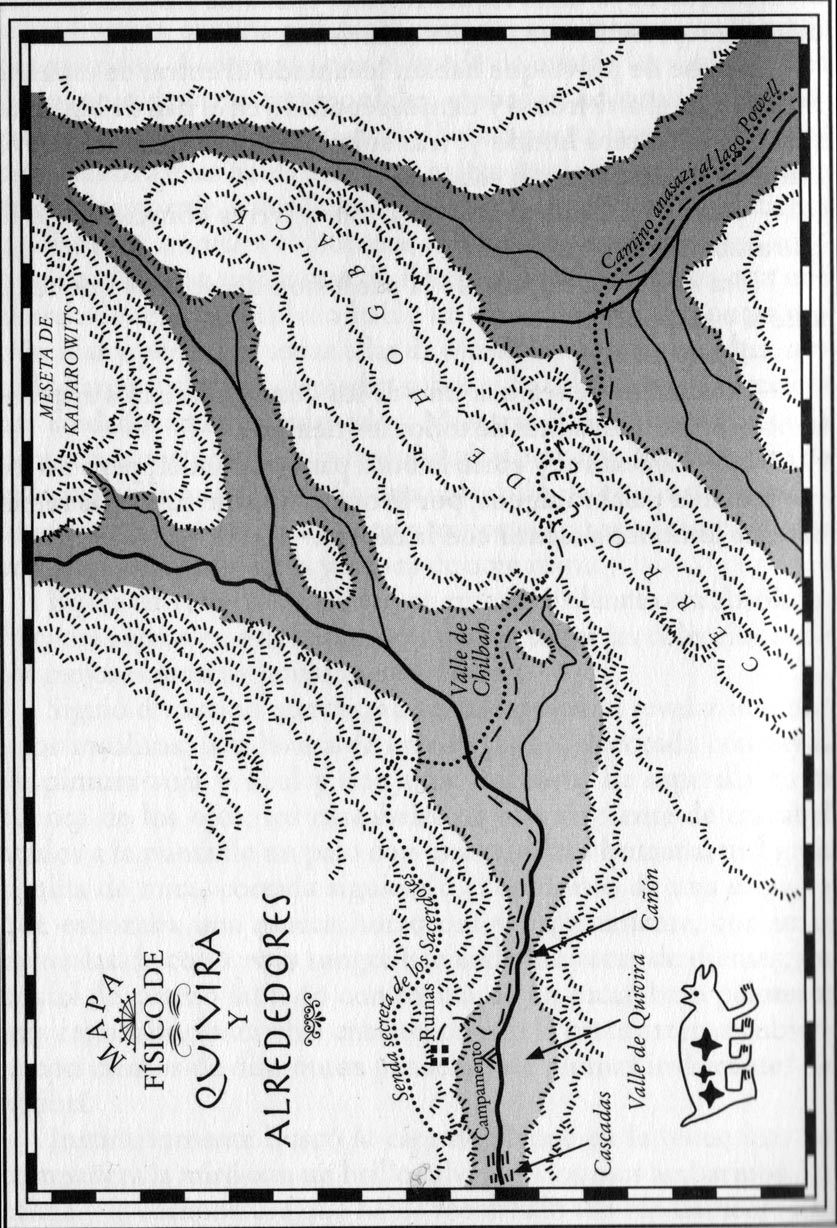

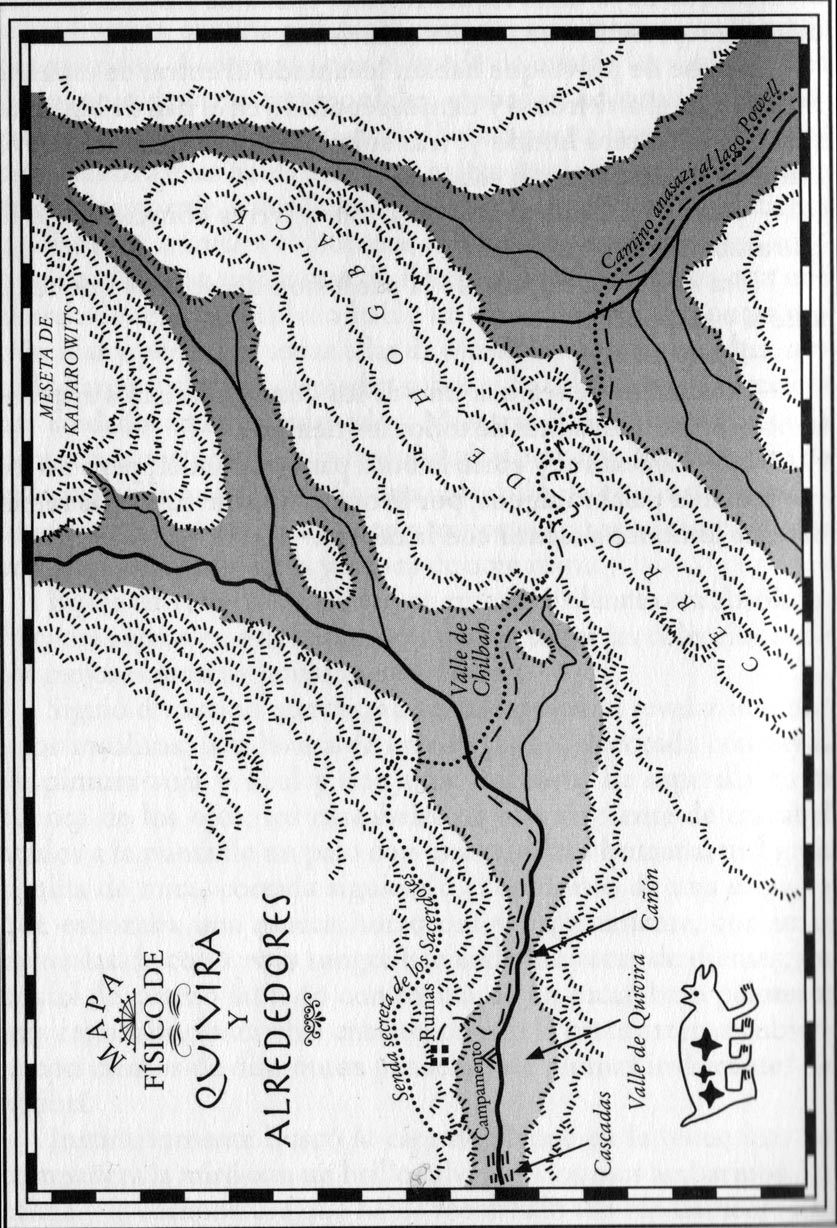

—Para empezar, teniendo en cuenta su tamaño, es imposible que los cultivos del valle bastasen para abastecer a la ciudad. Debe de haber cien graneros ahí detrás. Así pues, tuvieron que importar toneladas de alimentos de otro lugar, no hay otra explicación, lo cual nos lleva a otra cuestión: ¿por qué fundar una ciudad tan grande justo aquí, en mitad de la nada, al final de un camino tan largo y tortuoso, al final de una garganta secundaria? Durante la estación de las lluvias, ese cañón debía de estar impracticable la mitad del tiempo.

—Como ya he dicho —intervino Aragon—, era una ciudad de sacerdotes al final de una difícil peregrinación ritual. Es lo único que tiene sentido.

—Sí, claro —repuso Black con desdén—. En caso de duda, siempre se puede echar las culpas a la religión. Además, los anasazi eran igualitarios, no creían en una jerarquía social. La idea de que tuvieran una ciudad sacerdotal, o una clase dominante, es absurda.

Se produjo un nuevo silencio.

—Lo que de veras me intriga —dijo Smithback con el cuaderno en la mano— es la idea del oro y la plata.

Ya está otra vez con lo mismo, pensó Nora.

—Como te dije en la barca —le explicó con más dureza de lo que pretendía—, los anasazi no tenían metales preciosos.

—Espera un momento… —replicó Smithback, cerrando el cuaderno y guardándolo en los pantalones—. ¿Qué me dices de las crónicas de Coronado que Holroyd estaba leyendo en voz alta? Todo eso de los platos y las jarras de oro… ¿Insinúas que no son más que estupideces?

Nora se echó a reír.

—Bueno, yo no lo diría en esos términos, pero… sí. Los indios sólo les decían a los españoles lo que éstos querían oír. La idea consistía en asegurarles que el oro estaba en otra parte, lo más lejos posible, para deshacerse de ellos cuanto antes.

—Seguramente la culpa fue del traductor —añadió Aragon con una sonrisa.

—Venga ya —insistió Smithback—. Quivira no fue una invención de los indios. ¿Por qué iba a serlo el oro?

Holroyd carraspeó y aclaró:

—Según el libro que estaba leyendo, Coronado llevaba muestras de oro consigo. Cuando puso a prueba a los indios enseñándoselas junto con otras de cobre, plata y hojalata, los indios identificaron los metales preciosos desde el principio. Sabían lo que eran.

Smithback se cruzó de brazos e inquirió:

—¿Lo ves?

Nora puso los ojos en blanco. Uno de los fundamentos de la arqueología del sudoeste era que los anasazi no disponían de metales. Ni siquiera valía la pena discutir aquel asunto.

—Se han encontrado túmulos anasazi por todo el sudoeste que contenían plumas de loro y guacamayo importadas de los imperios aztecas y de sus predecesores los toltecas —intervino Black—. También se han hallado turquesas de Nuevo México en los enterramientos aztecas. Y sabemos que los anasazi mantenían fuertes vínculos comerciales con los toltecas y los aztecas: esclavos, obsidiana, ágatas, sal y cerámica.

—¿Adónde quieres llegar? —le preguntó Nora.

—Simplemente digo que con todos esos lazos comerciales no es del todo impensable que los anasazi llegasen a traficar con oro.

Nora apenas podía creer lo que acababa de oír, sobre todo viniendo de Black. Holroyd, Swire e incluso Sloane estaban escuchando con atención.

—Si realmente tenían oro —empezó a decir Nora, tratando de no perder la paciencia—, en las decenas de miles de yacimientos anasazi excavados en los últimos ciento cincuenta años habríamos encontrado restos, pero ninguna excavación ha descubierto ni el más mínimo rastro de oro. La conclusión es la siguiente: si los anasazi tenían oro, ¿dónde diablos está?

—Puede que esté justo aquí —respondió Smithback despacio.

Nora lo miró fijamente y luego se echó a reír.

—Bill, ponte un paño de agua fría en esa mente calenturienta que tienes. Hoy he visto una docena de habitaciones llenas de cosas increíbles, pero ni rastro de oro. Si encontramos oro en Quivira, me comeré ese ridículo sombrero tuyo, ¿de acuerdo? Ahora vayamos abajo y veamos qué milagro nos ha preparado el chef Bonarotti para cenar.