Figura 7.1

La evolución de la conciencia

Todo es lo que es porque se ha convertido en lo que es.

D'ARCY THOMPSON, Sobre el crecimiento y la forma, 1917

La teoría esbozada en el capítulo anterior es un pequeño paso hacia la demostración de cómo puede residir la conciencia en el cerebro humano, aunque su principal contribución fue negativa: el derrocamiento de la idea del Teatro Cartesiano. Hemos empezado a sustituirla por una alternativa positiva, pero es cierto que no hemos ido muy lejos. A fin de hacer nuevos progresos, debemos cambiar de campo y aproximarnos a las complejidades de la conciencia desde una perspectiva diferente: la de la evolución. Ya que no siempre ha habido conciencia, esta debe de haber surgido a partir de fenómenos previos que no podían ser considerados como conciencia. Quizá si examinamos lo que debe —o puede— haber participado en esta transición, tendremos una perspectiva mejor de tales complejidades y de su papel en el desarrollo de un fenómeno completo.

En su elegante librito, Vehicles: Experiments in Synthetic Psychology (1984), el investigador del cerebro Valentino Braitenberg describe una serie de mecanismos autónomos aún más complejos; partiendo de dispositivos de una simplicidad irrisoria y faltos de vida por completo ha ido construyendo gradualmente unas entidades (imaginarias) dotadas de una apariencia biológica y psicológica impresionante. Este ejercicio de imaginación funciona gracias a lo que él denomina la ley del análisis ascendente y la síntesis descendente: es más fácil imaginar la conducta (y las implicaciones comportamentales) de un dispositivo si lo sintetizamos «desde adentro hacia afuera», podríamos decir, que intentar analizar la conducta externa de una «caja negra» y adivinar lo que puede estar ocurriendo en su interior.

Hasta ahora hemos estando tratando la conciencia como si fuera algo parecido a una caja negra. Hemos considerado su «conducta» (= fenomenología) como algo «dado» y nos hemos preguntado qué tipo de mecanismos ocultos en el cerebro podían explicarla. Ahora vamos a invertir nuestra estrategia, y vamos a pensar en la evolución de los mecanismos cerebrales con esta o aquella función, a ver si surge algo que nos proporcione un mecanismo plausible para explicar algunas de las enigmáticas «conductas» que muestran nuestros cerebros conscientes.

Ha habido muchas teorías —de hecho, especulaciones— sobre la evolución de la conciencia humana, empezando por las conjeturas del propio Darwin en El origen del hombre (1871). A diferencia de la mayoría de explicaciones en ciencia, las explicaciones evolucionistas son, esencialmente, narraciones que nos llevan desde un tiempo en que algo no existía a un tiempo en que ese algo ya existía siguiendo una serie de pasos que la narración explica.

En vez de adoptar una actitud escolar e intentar pasar revista a todas las narraciones que se han ideado, propongo contar una sola historia, tomando prestadas ideas de otros teóricos, y concentrándome en algunos puntos que a menudo se pasan por alto, y que nos ayudarán a superar los obstáculos que nos impiden comprender qué es la conciencia. En aras de contar una buena historia, y de que esta sea relativamente breve, me he resistido a la tentación de incluir muchos y fascinantes episodios secundarios, y he reprimido el típico instinto de filósofo de airear todos los argumentos en favor y en contra de las ideas que incluyo y rechazo. El resultado, lo admito, es un poco como un resumen en cien palabras de Guerra y paz, pero tenemos mucho que hacer[1].

La historia que contaremos se parece mucho a otras historias que la biología está empezando a contar. Comparémosla, por ejemplo, con la historia sobre los orígenes del sexo. Existen muchos organismos hoy en día que no tienen sexo y que se reproducen asexualmente, y hubo un tiempo en que todos los organismos existentes carecían de sexo, masculino y femenino. De alguna manera, a través de una serie de pasos cuya naturaleza nos podemos representar, algunos de estos organismos deben de haber evolucionado hasta tener sexo y, eventualmente, hasta convertirse en lo que nosotros somos ahora. ¿Qué condiciones se necesitaron para fomentar o hacer necesarias dichas innovaciones? ¿Por qué, en pocas palabras, se produjeron todos estos cambios? Estos son algunos de los problemas más acuciantes de la teoría de la evolución contemporánea[2].

Existe un hermoso paralelismo entre la pregunta que se plantea el origen del sexo y la que se plantea el origen de la conciencia. No hay nada de erótico (en términos humanos) en la vida sexual de las flores, las ostras u otras formas simples de vida, pero podemos reconocer en sus mecánicas y aparentemente gozosas rutinas de reproducción los fundamentos y los principios de nuestro, mucho más apasionante, mundo del sexo. De forma similar, no hay nada particularmente egoico (si se me permite acuñar el término) en los primitivos precursores de los yos humanos conscientes, aunque sientan las bases a partir de las que se han desarrollado las innovaciones y complejidades humanas*. El diseño de nuestras mentes conscientes es el resultado de tres procesos evolutivos sucesivos, apilados el uno sobre el otro, y, a fin de poder comprender esta pirámide de procesos, tenemos que empezar por el principio.

Escena primera: el nacimiento de los límites y de las razones Al principio no había razones; sólo había causas. Nada tenía un propósito, ni nada tenía algo que pudiera denominarse una función; en el mundo no había teleología. La explicación de todo esto es simple: no había nada que tuviera intereses. Pero después de varios milenios aparecieron los replicadores simples (R. Dawkins, 1976; véase también Monod, 1972, cap. 1, «Extraños objetos»). Aunque ellos no tuvieran el menor indicio de cuáles eran sus intereses y, quizá, no se pueda realmente decir que tuvieran intereses, nosotros, oteando hacia atrás, a esos días remotos, desde nuestra atalaya de pequeños dioses, podemos, sin peligro de caer en la arbitrariedad, atribuirles ciertos intereses, producto de su definido «interés» en la autorreplicación. Es decir, quizá no había diferencia, no había ningún objetivo implicado, a nadie ni a nada importaba si conseguían replicarse o no (aunque parece que podemos estar agradecidos de que así fuera), pero al menos podemos, condicionalmente, asignarles ciertos intereses. Si estos replicadores simples tenían que sobrevivir y replicarse, persistiendo ante una entropía creciente, su entorno debía cumplir ciertas condiciones: las condiciones propicias para la replicación debían estar presentes o ser, cuando menos, frecuentes.

Por expresarlo de manera más antropomórfica, si los replicadores simples quieren seguir replicándose, deben esperar y afanarse por conseguir varias cosas; deben evitar las cosas «malas» y buscar las cosas «buenas».

Cuando aparece en escena una entidad capaz de mostrar la conducta, por muy primitiva que esta sea, de evitar su disolución y su descomposición, esta trae al mundo todo lo que tiene de «bueno». Es decir, crea un punto de vista desde el cual los acontecimientos del mundo pueden clasificarse en favorables, desfavorables y neutrales. Y son sus propias tendencias innatas a buscar los primeros, alejarse de los segundos e ignorar los terceros las que contribuyen de forma determinante a la definición de estas tres clases. A medida que la criatura empieza a tener intereses, el mundo y sus acontecimientos empiezan a crear razones para ella, independientemente de si la criatura puede reconocerlas en su totalidad o no (Dennett, 1984a). Las primeras razones preexistieron a su reconocimiento. Evidentemente, el primer problema al que se enfrentaron los primeros afrentadores de problemas fue el de aprender a reconocer y actuar de acuerdo con las razones que su propia existencia había hecho nacer.

Tan pronto como algo se pone manos a la obra en la tarea de la autoconservación, los límites empiezan a cobrar importancia, ya que si usted se ha propuesto luchar por su propia conservación, no quiere malgastar esfuerzos intentando conservar el resto del mundo: traza usted una línea. En una palabra, usted se hace egoísta. Esta forma primordial de egoísmo (que, en tanto que forma primordial, carece de los muchos matices que poseen nuestras formas de egoísmo) es uno de los signos distintivos de la vida. El punto en que un pedazo de granito acaba y en que empieza el siguiente pedazo es insignificante; la frontera marcada por la fractura puede ser real, pero no hay nada que trabaje por la protección del territorio, por empujar la frontera o por preparar la retirada. «Yo contra el mundo» —esa distinción entre todo lo que está dentro de unos límites y todo lo que está en el mundo exterior— se halla en el centro de todo proceso biológico, y no solamente en la ingestión y la excreción, la respiración y la transpiración. Considérese, por ejemplo, el sistema inmunológico, con sus millones de anticuerpos distintos prestos a la defensa del cuerpo contra millones de intrusos. Este ejército debe resolver el problema del reconocimiento: distinguirse a sí mismo (y a sus compañeros) de todo lo demás. El problema se ha resuelto de una manera bastante parecida a como los Estados y sus ejércitos han resuelto su problema homólogo: mediante rutinas de identificación estandarizadas y mecanizadas; los pasaportes y los funcionarios de aduanas en miniatura son formas moleculares y detectores de formas. Es importante reconocer que este ejército de anticuerpos no tiene generales, ni cuartel general con un plan de batalla, ni siquiera una descripción del enemigo: los anticuerpos representan a sus enemigos de la misma manera que un millón de cerrojos representan a las llaves que los abren.

Es preciso mencionar otros hechos que ya son evidentes en este estadio inicial. Aunque la evolución dependa de la historia, la Madre Naturaleza no es una esnob y los orígenes no tienen nada que hacer con ella. No importa dónde ni cómo un organismo haya adquirido su destreza; tanto haces, tanto vales. Por lo que sabemos, claro está, los pedigríes de los primeros replicadores eran todos más o menos los mismos: cada uno de ellos era el producto de una u otra serie ciega y aleatoria de selecciones. Pero si un hiperingeniero, viajando en el tiempo, hubiera insertado un replicador robot en ese medio, y si sus destrezas hubieran sido iguales o mejores que las de sus competidores surgidos naturalmente, sus descendientes podrían estar entre nosotros, ¡incluso podríamos ser nosotros mismos! (Dennett, 1987a, 1990b).

La selección natural no puede saber cómo un sistema llegó a ser lo que es, lo cual no significa que no pueda haber profundas diferencias entre los sistemas «diseñados» por selección natural y los diseñados por ingenieros inteligentes (Langton, Hogeweg, en Langton, 1989). Por ejemplo, los diseñadores humanos, que son previsores pero un poco cabeza cuadrada, ven que sus diseños a veces se echan perder a causa de efectos secundarios e interacciones imprevistos, así que intentan guardarlos de tales incidencias concediendo a cada elemento del sistema una única función, y aislándolo de los demás elementos. Por el contrario, la Madre Naturaleza (el proceso de selección natural) es famosa por su miopía y su falta de objetivos. Como no prevé nada, no tiene manera de preocuparse por los efectos secundarios imprevistos. Como no «intenta» evitarlos, prueba diseños que tienen muchos efectos secundarios; muchos de estos diseños son terribles (pregúntenle a un ingeniero), pero de vez en cuando se produce un efecto secundario inesperado: dos o más sistemas funcionales sin relación interactúan para producir una bonificación: funciones múltiples para elementos únicos. Las funciones múltiples no son desconocidas en los mecanismos producto de la ingeniería humana, pero son bastante raras; en la naturaleza están por todas partes y, como veremos, uno de los motivos por los cuales los teóricos han tenido tantos problemas para hallar diseños aceptables de la conciencia en el cerebro es precisamente que han tendido a pensar en los elementos cerebrales como poseedores de una única función cada uno[3].

Hemos puesto las primeras piedras. Ahora podemos explicar los hechos primordiales siguientes:

1. Hay razones que reconocer.

2. Allí donde hay razones, hay puntos de vista desde los cuales reconocerlas y evaluarlas.

3. Todo agente debe distinguir el «aquí dentro» del «mundo exterior».

4. Todo acto de reconocimiento debe, en última instancia, ser puesto en práctica por una miríada de rutinas «ciegas y mecánicas».

5. Dentro de los límites defendidos, no tiene por qué haber un alto mando o un cuartel general.

6. En la naturaleza, tanto haces, tanto vales; los orígenes no cuentan.

7. En la naturaleza, los elementos cumplen a menudo funciones múltiples dentro de la economía de un único organismo.

Ya hemos escuchado los ecos de estos hechos primordiales, en la búsqueda del último «punto de vista del observador consciente» y en todos aquellos casos en que hemos sustituido homúnculos por (equipos de) mecanismos simples. Pero, como hemos visto, el punto de vista del observador consciente no es idéntico a los puntos de vista primordiales de los primeros replicadores que dividieron su mundo en lo bueno y lo malo, sino que es un descendiente evolucionado de esos puntos de vista. (Después de todo, incluso las plantas tienen puntos de vista en este sentido primordial.) Escena segunda: nuevas y mejores maneras de producir el futuro Y una de las funciones más profundas y más generales de los organismos vivientes es la de mirar hacia adelante, la de producir futuro, como dijo Paul Valéry.

FRANÇOIS JACOB, The possible and the actual, 1982, pág. 66

Predecir el futuro de una curva comporta llevar a cabo una determinada operación en el pasado. La verdadera operación predictiva no puede ser llevada a cabo por ningún aparato que se pueda construir, pero existen ciertas operaciones que se le parecen y que, de hecho, pueden ser ejecutadas por aparatos que podemos construir.

NORBERT WIENER, Cibernética, 1948, pág. 12

En el capítulo anterior hice mención, aunque de soslayo, del hecho de que el propósito fundamental de los cerebros es el de producir futuro. Esta afirmación merece que le dediquemos un poco más de atención. Para poder arreglárselas, un organismo o bien debe acorazarse (como los árboles o las almejas) y «esperar que no pase lo peor», o bien debe desarrollar métodos de alejarse del peligro hacia áreas más seguras del vecindario. Si usted elige el segundo camino, entonces deberá enfrentarse con el problema primordial que todo agente tiene que estar resolviendo continuamente: ¿Y ahora qué hago?

A fin de resolver este problema, usted necesita un sistema nervioso para controlar sus actividades en el tiempo y en el espacio. La ascidia, cuando es joven, vaga por el mar en busca de una buena roca o arrecife de coral al que agarrarse para convertirlo en su casa por el resto de su vida. Para llevar a cabo esta tarea, posee un sistema nervioso rudimentario. Cuando encuentra el sitio y hecha raíces, ya no necesita más a su cerebro, así que ¡se lo come! (Es como ganar unas oposiciones a cátedra[4]). La clave del control es la capacidad de rastrear e incluso anticipar los rasgos más importantes del entorno, de modo que todos los cerebros son, en esencia, máquinas de anticipación. La concha de la almeja es un buen blindaje, pero no siempre puede estar cerrada; el reflejo preconfigurado que cierra rápidamente la concha es un burdo pero efectivo mecanismo para anticipar/evitar peligros.

Aún más primitivas son las respuestas de retirada y acercamiento de los organismos más simples, las cuales están ligadas de manera todavía más directa con las fuentes de lo que es bueno y lo que es malo: las tocan. Así, dependiendo de si la cosa tocada es buena o mala para ellos, estos organismos retroceden o engullen (en el último momento, si tienen suerte). Y actúan de este modo simplemente porque su «configuración» está instalada de tal manera que es el contacto real con un rasgo bueno o malo lo que desencadena el movimiento reflejo. Como veremos, este hecho es la base de las características más terribles y más deliciosas (literalmente) de la conciencia. Al principio, todas las «señales» causadas por entidades en el entorno significaban o bien «¡lárgate!» o bien «¡ve a por ello!»(Humphrey, 1992).

Ningún sistema nervioso, en esos tiempos tan tempranos, tenía la posibilidad de utilizar un «mensaje» más desapasionado u objetivo que se limitara a informarlo, de manera neutral, de alguna condición. Sin embargo, dichos sistemas nerviosos no pueden sacar mucho partido del mundo. Sólo son capaces de lo que podríamos denominar anticipación proximal: aquella conducta que es apropiada para lo que se va a producir en un futuro inmediato. Los mejores cerebros son aquellos que pueden extraer más información, más rápidamente, y utilizarla para evitar todo contacto nocivo desde el principio, o para buscar alimento (y las oportunidades de aparearse, una vez el sexo ha aparecido).

Enfrentados a la tarea de extraer futuro útil a partir de nuestros propios pasados, nosotros los organismos intentamos conseguir algo gratis (o, cuando menos, rebajado): descubrir las leyes del mundo —y si no existen, descubrir algo que se aproxime a las leyes del mundo— cualquier cosa que nos proporcione un límite. Desde ciertas perspectivas parece realmente sorprendente que nosotros los organismos obtengamos algo de la naturaleza. ¿Hay algún motivo por el cual la naturaleza deba mostrarse tal como es, revelar sus regularidades cuando alguien la observa? Todo productor de futuro útil suele ser algo así como una estratagema, un sistema improvisado que resulta funcionar con más frecuencia de lo que sería de esperar, una diana en una regularidad del mundo que se puede rastrear. Todos estos afortunados anticipadores con los que se tropieza la Madre Naturaleza están, evidentemente, destinados a recibir su recompensa, si consiguen mejorar los límites del organismo.

En el extremo más bajo de la escala, pues, tenemos criaturas que representan lo mínimo posible: lo suficiente como para permitir al mundo advertirles cuando empiezan a hacer algo malo. Las criaturas que adoptan esta política no suelen seguir ningún plan. Se tiran de cabeza, y si algo duele «saben lo suficiente» como para retirarse, pero eso es lo mejor que pueden hacer.

El siguiente paso comporta la anticipación de corto alcance como, por ejemplo, la capacidad de esquivar obstáculos. Este talento anticipatorio a menudo está «preconfigurado»; forma parte de la maquinaria innata diseñada a lo largo de eones para detectar el tipo de regularidad (con excepciones) que podemos observar entre cosas que aparecen repentinamente y cosas que nos golpean. La respuesta de esquivar amenazas está preconfigurada en los seres humanos, por ejemplo, y puede observarse en los recién nacidos (Yonas, 1981), un regalo de nuestros remotos antepasados cuyos primos, que no sobrevivieron, no sabían esquivar lo bastante bien. ¿Podemos decir que la señal «¡una amenaza!» signifique «¡esquiva!»? Digamos que lo protosignifica; está directamente instalado en el mecanismo de esquivar.

Tenemos otros regalos parecidos. Nuestros sistemas visuales, como los de muchos otros animales, los peces incluidos, son extremadamente sensibles a patrones con un eje de simetría vertical. Braitenberg sugiere que ello se debe probablemente al hecho de que en el mundo natural de nuestros remotos antepasados (mucho antes de que hubiera fachadas de iglesias y puentes colgantes), las únicas cosas que había en el mundo que mostraran ejes de simetría verticales eran otros animales, y sólo cuando estaban de frente, de cara a uno. Así que nuestros antepasados se equiparon con uno de los más valiosos sistemas de alarma, que se disparaba (principalmente) cada vez que otro animal los miraba (Braitenberg, 1984[5]). Identificar a un depredador a una cierta distancia (en el espacio), en vez de tener que esperar a sentir sus dientes clavándose en el cuerpo, es también un modo de anticipación distal en el tiempo: concede una cabeza de ventaja para evitar el obstáculo.

Un aspecto importante de estos mecanismos es lo burdo de su capacidad de discriminación; cambian lo que podríamos denominar veracidad y precisión en el testimonio por la velocidad y la economía. Algunas de las cosas que disparan el detector de simetrías verticales no tienen una particular significación para el organismo: los raros casos de árboles o arbustos casi simétricos o (en tiempos más modernos) muchos artefactos humanos.

Así pues, la clase de cosas que el mecanismo distingue es, oficialmente, una pandilla multicolor, dominada por animales mirando-en-mi-dirección, pero dejando abierta la posibilidad de disparar un buen número de falsas alarmas (relativas a ese mensaje). Y ni siquiera todos o sólo los patrones con simetría vertical pondrán el dispositivo en funcionamiento; algunos patrones verticalmente simétricos no conseguirán, por un motivo u otro, disparar la alarma e, incluso en este caso, también habrá falsas alarmas; es el precio que hay que pagar por un mecanismo rápido, barato y transportable, un precio que los organismos, con su narcisismo (Akins, 1989), pagan a gusto. Todo esto es fácil de ver, pero algunas de sus implicaciones con respecto a la conciencia no son tan obvias a primera vista. (En el capítulo 12 cobrará importancia cuando planteemos preguntas tales como ¿qué propiedades detectamos con nuestra visión en color?, ¿qué tienen en común las cosas rojas? E, incluso, ¿por qué el mundo se nos aparece como se nos aparece?) Llegar a estar informado (faliblemente) de que un animal le está mirando es casi siempre un acontecimiento con cierta significación en el mundo natural. Si el animal no lo quiere devorar, puede que sea un compañero potencial, o un rival para competir por un compañero, o una presa que ha detectado su presencia. Acto seguido, la alarma debe poner en funcionamiento los analizadores «¿amigo, enemigo o comida?» a fin de que el organismo pueda distinguir entre mensajes tales como: «¡un miembro de tu especie te está mirando!», «¡un depredador te tiene en su línea de mira!» y «¡tu cena está a punto de escaparse!». En algunas especies (ciertos peces, por ejemplo) el detector de simetrías verticales se ha configurado de tal manera que provoca una inmediata interrupción de toda actividad en curso conocida como respuesta de orientación.

El psicólogo Odmar Neumann (1990) sugiere que las respuestas de orientación son el equivalente biológico de la alarma de barco «¡Todo el mundo al puente!». La mayoría de animales, como nosotros, desarrolla actividades que estos controlan de forma rutinaria, «con piloto automático», haciendo uso de mucho menos del total de sus capacidades bajo el control, de hecho, de subsistemas especializados en sus cerebros. Cuando se dispara una alarma especializada (como nuestra alarma para amenazas o la de simetrías verticales), o se dispara una alarma general ante la presencia de algo repentino y sorprendente (o solamente inesperado), el sistema nervioso del animal se moviliza a fin de enfrentarse a la posibilidad de una emergencia. El animal deja de hacer lo que estaba haciendo y lleva a cabo una rápida exploración o puesta al día que concede a cada uno de los órganos de los sentidos la oportunidad de contribuir al conjunto de información disponible y relevante. Se establece un centro de control temporal a través de un aumento de la actividad neuronal; por un breve espacio de tiempo, todas las líneas permanecen abiertas. Si el resultado de esta puesta al día es que se dispara una «segunda alarma», entonces se moviliza todo el cuerpo del animal con una descarga de adrenalina. Si no es así, la actividad disminuye, la tripulación sin obligaciones se va a dormir, y los especialistas reanudan sus funciones de control.

Estos breves episodios de interrupción e intensa vigilancia no son en sí mismos episodios que se correspondan al estilo humano de «atención consciente» (como apuntan insistentemente algunas personas) o, cuando menos, no son necesariamente ejemplos de este estado, pero probablemente son los necesarios precursores, en la evolución, de nuestros estados conscientes.

Neumann especula sobre la idea de que estas respuestas de orientación se iniciaron como reacciones a señales de alarma, pero que se mostraron tan útiles al provocar una puesta al día generalizada, que los animales empezaron a entrar en el modo de orientación cada vez con más frecuencia.

Sus sistemas nerviosos necesitaban un a modo de «¡todos al puente!», pero, una vez lo obtuvieron, el coste de ponerlo en funcionamiento con mayor frecuencia era muy pequeño, si no nulo, y en cambio resultaba beneficioso al mejorar la información sobre el estado del entorno o sobre el estado del propio animal. Podríamos decir que se convirtió en un hábito, ya no bajo el control de estímulos externos, sino desencadenado internamente (un poco como los ensayos de alarma de incendio).

De la vigilancia regular se pasó gradualmente a la exploración regular y así empezó a evolucionar una nueva estrategia comportamental: la estrategia de adquirir información «por sí misma», por si podía ser útil en algún momento. La mayoría de los mamíferos fueron conducidos hasta esta estrategia, especialmente los primates, que desarrollaron ojos con una gran movilidad, los cuales, con sus movimientos sacádicos, llevaban a cabo una exploración casi ininterrumpida del mundo. Esto marcó un cambio fundamental en la economía de los organismos que dieron este salto: el nacimiento de la curiosidad o apetito epistémico. En vez de recoger información sólo según el principio del pague-ahora-y-consuma-ahora, empezaron a convertirse en lo que el psicólogo George Miller ha dado en llamar informívoros: organismos hambrientos de información sobre el mundo que habitan (y sobre sí mismos). Sin embargo, ni inventaron ni desplegaron sistemas totalmente nuevos de recogida de la información. Como suele ocurrir en la evolución, ensamblaron estos nuevos mecanismos a partir de los mecanismos que les había proporcionado su herencia. Esta historia ha dejado sus huellas, particularmente en los matices emocionales o afectivos de la conciencia, pues, aunque las criaturas superiores se habían convertido en recolectores «desinteresados» de información, sus «reporteros» no eran más que los viejos chivatos y animadores de sus antepasados, que nunca enviaban un mensaje «directo», sino añadiendo siempre un «giro» positivo o negativo a toda la información que proporcionaban. Eliminando las comillas y las metáforas: los lazos innatos entre estados informativos y actos de retirada o engullimiento, evitación y refuerzo no se rompieron, sólo se atenuaron y se redirigieron. (Volveremos sobre este punto en el capítulo 12.) En los mamíferos, este desarrollo evolutivo se vio potenciado por la división del trabajo en el cerebro, que dio lugar a dos áreas especializadas: (aproximadamente) la dorsal y la ventral. (Lo que sigue es una hipótesis del neuropsicólogo Marcel Kinsbourne.) El cerebro dorsal recibió responsabilidades de pilotaje «directo» a fin de mantener la nave (el cuerpo del organismo) alejada de los peligros; al igual que los controles de «detección de colisiones» de los videojuegos, tenía que estar casi continuamente explorando, en busca de cosas que se acercaban o alejaban, y, en general, era el responsable de evitar que el organismo chocara con cosas o se despeñara por un barranco. Esto dejaba al cerebro ventral con un poco de tiempo libre para concentrarse en la identificación de los distintos objetos del mundo; podía focalizar sobre casos particulares y analizarlos de manera serial y con una relativa lentitud, ya que podía confiar en el sistema dorsal para mantener la nave alejada de los escollos. De acuerdo con las especulaciones de Kinsbourne, en los primates dicha especialización dorsal-ventral se vio alterada hasta dar lugar a la tan celebrada especialización hemisferio-derecho/hemisferio-izquierdo: el hemisferio derecho, global y espaciotemporal, y el hemisferio izquierdo, más concentrado, analítico y serial.

Sólo hemos examinado una de las ramas en la historia evolutiva de los sistemas nerviosos, y hemos utilizado uno de los más básicos mecanismos evolutivos: la selección de genotipos (combinaciones de genes) determinados que probadamente han dado lugar a individuos mejor adaptados ( fenotipos) que los genotipos alternativos. Los organismos que tienen la suerte de tener una buena configuración en el momento de su nacimiento tienden a tener proles con más altos índices de supervivencia, de modo que las buenas configuraciones se extienden entre las poblaciones. También hemos esbozado una progresión en cuanto al diseño, desde los más simples detectores imaginables de lo bueno y lo malo hasta conjuntos de tales mecanismos organizados en una arquitectura con una capacidad considerable de producir anticipación útil en entornos relativamente estables y predictibles.

Para la siguiente fase de nuestra historia, debemos introducir una innovación mayor: la emergencia de fenotipos individuales cuyo interior no se halla completamente configurado, sino que es variable o plástico, y que, por lo tanto, pueden aprender a lo largo de su vida. La emergencia de la plasticidad en los sistemas nerviosos se produjo al mismo tiempo (aproximadamente) que los desarrollos que acabamos de esbozar, y estableció dos nuevos medios en los cuales se podía producir la evolución con mucha más rapidez que la evolución genética que procede, sin ayuda alguna, a través de la mutación de los genes y la selección natural. Habida cuenta de que algunas de las complejidades de la conciencia humana son el resultado de desarrollos que se produjeron, y que continúan produciéndose, en estos nuevos medios, necesitamos una caracterización clara, aunque elemental, de las relaciones entre el uno y el otro y con el proceso subyacente de la evolución genética.

Todos asumimos que el futuro será igual que el pasado. Como señaló Hume, esta es la premisa esencial, aunque imposible de probar, de todas nuestras inferencias inductivas. La Madre Naturaleza (ese diseñador-constructor reflejado en los procesos de selección natural) adopta el mismo supuesto.

Desde muchos puntos de vista, las cosas siempre son las mismas: la gravedad sigue ejerciendo su fuerza, el agua sigue evaporándose, los organismos siguen necesitando reponer y proteger el agua de sus cuerpos, las cosas amenazadoras siguen subtendiendo porciones cada vez mayores de las retinas, etc. Allí donde todas estas generalidades son importantes, la Madre Naturaleza proporciona soluciones a largo plazo para los problemas: detectores preconfigurados basados en la gravedad para saber dónde es arriba y dónde es abajo, alarmas también preconfiguradas para la sed, y circuitos preconfigurados para esquivar-cuando-algo-nos-amenaza. Hay otras cosas que cambian, pero de forma previsible, en ciclos, y la Madre Naturaleza responde a ellas con otros mecanismos preconfigurados, tales como dispositivos para el desarrollo de pelajes de invierno desencadenados por los cambios de temperatura, y relojes interiores para regular el despertar y los ciclos de sueño de los animales nocturnos y diurnos. Pero, a veces, las oportunidades y las vicisitudes del entorno son relativamente imprevisibles, para la Madre Naturaleza y para cualquier otro, pues son procesos caóticos o están influidos por procesos de este tipo (Dennett, 1984a, págs. 109 y sigs.). En estos casos, ningún diseño estereotipado podrá adaptarse a todas las eventualidades, de modo que los mejores organismos serán aquellos capaces de rediseñarse a sí mismos en mayor o menor grado a fin de enfrentarse a las condiciones que encuentren. En ciertas ocasiones este rediseño se denomina aprendizaje, en otras se denomina simplemente desarrollo. La frontera es difícil de fijar. ¿Aprenden a volar los pájaros? ¿Aprenden a cantar sus canciones? (Nottebohm, 1984; Marler y Sherman, 1983) ¿Aprenden a hacer crecer sus plumas? ¿Aprenden a andar o a hablar los bebés? Puesto que la frontera (si es que la hay) no es particularmente relevante para nuestros objetivos, nos referiremos a cualquiera de estos procesos, desde aprender-a-enfocar-los-ojos a aprender-mecánica-cuántica, con el término de fijación postnatal del diseño. Cuando nacemos, queda un cierto espacio para la variación, que finalmente se fija mediante un proceso u otro en un elemento de diseño relativamente permanente para el resto de su vida (una vez hemos aprendido a montar en bicicleta o a hablar ruso, ese conocimiento tiende a quedarse con nosotros).

¿De qué manera puede producirse un proceso de fijación postnatal del diseño? Sólo de una manera (no milagrosa): mediante un proceso muy parecido al proceso que fija el diseño prenatal o, en otras palabras, mediante un proceso de evolución por selección natural que se lleva a cabo en el individuo (en el fenotipo). Algo previamente fijado en el individuo a través de la selección natural es lo que debe jugar el papel de selector mecánico, y otras cosas deben jugar el papel de candidatos a la selección. Se han propuesto muchas teorías diferentes de este proceso, pero todas ellas —con la excepción de las que son extravagantes o particularmente misteriosas— poseen esta estructura, y difieren únicamente en los detalles relacionados con los mecanismos propuestos. Durante gran parte del siglo XX, la teoría más influyente ha sido el conductismo de B. F. Skinner, de acuerdo con la cual los emparejamientos de estímulos con respuestas jugaban el papel de candidatos para la selección, mientras que los estímulos «de refuerzo» eran el mecanismo de selección. No se puede negar que los estímulos placenteros y los estímulos dolorosos —el palo y la zanahoria— juegan un papel en la formación de la conducta, pero es también un hecho ampliamente aceptado que el «condicionamiento operante» del conductismo es un mecanismo demasiado simple para explicar las complejidades de la fijación postnatal del diseño en especies tan complejas como la humana (y, probablemente, también en las palomas, pero este es otro problema). Hoy se suelen favorecer aquellas teorías que sitúan el proceso evolutivo en el cerebro (Dennett, 1974). Desde hace décadas han circulado diferentes versiones de esta idea y, ahora, con la posibilidad de evaluar modelos rivales mediante simulaciones por ordenador, el debate se ha enardecido, por lo que procuraremos mantenernos al margen del mismo[6].

Para nuestros propósitos basta con decir que, de una manera u otra, el cerebro plástico es capaz de reorganizarse a sí mismo adaptativamente en respuesta a determinadas novedades que encuentra el organismo en su entorno, y que el proceso mediante el cual el cerebro hace esto es, con toda certeza, un proceso mecánico muy parecido a la selección natural. Este es el primer nuevo medio de evolución: la fijación postnatal del diseño en cerebros individuales. Los candidatos para la selección son ciertas estructuras cerebrales que controlan o influyen en la conducta, y la selección se lleva a cabo a través de un proceso mecánico de eliminación que, a su vez, está genéticamente instalado en el sistema nervioso.

Sorprendentemente, esta capacidad, también producto de la evolución por selección natural, no sólo da una ventaja a los organismos que la poseen sobre sus primos preconfigurados que no se pueden diseñar a sí mismos, sino que también realimenta el proceso de evolución genética y lo acelera. Este es un fenómeno que ha recibido varias denominaciones, aunque la más conocida es la de efecto Baldwin (véase Richards, 1987; Schull, 1990).

Así es como funciona.

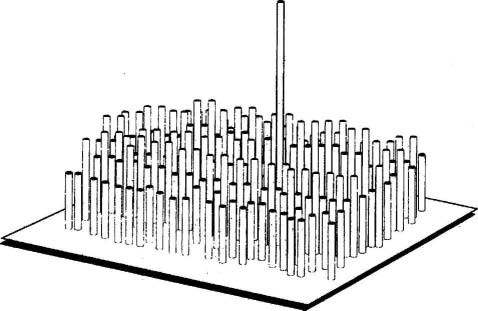

Considérese una población de una determinada especie en la que se observa una variación considerable en cuanto a cómo están configurados los cerebros de los nuevos miembros que nacen. Supongamos que una de esas posibles configuraciones dota al que la posee con un buen truco, un talento comportamental que lo protege o que hace aumentar sus oportunidades de forma espectacular. Esto podemos representarlo en lo que se denomina paisaje adaptativo; la altura representa idoneidad (a mayor altura, mayor grado de idoneidad) y la longitud y la latitud representan variables en la configuración (no es preciso que las especifiquemos para este experimento mental).

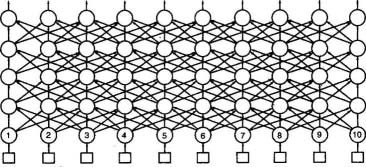

Figura 7.1

Como muestra la figura, sólo una de las configuraciones es la favorecida; las otras, no importa lo «cerca» que estén de la configuración buena, tienen un grado de idoneidad casi idéntico. Una aguja en el pajar como esta puede ser prácticamente invisible para la selección natural. Incluso si algunos individuos afortunados poseen esta configuración, las probabilidades de que su suerte se extienda por la población de generaciones siguientes pueden ser ínfimas a menos que haya plasticidad de diseño en los individuos.

Supóngase, pues, que todos los individuos empiezan siendo diferentes genéticamente, pero en el curso de su vida, gracias a su plasticidad, deambulan por el espacio de posibilidades de diseño que les son accesibles. Y, dadas las circunstancias particulares del entorno, todos tienden a girar alrededor de la configuración favorecida. Hay un buen truco que aprender en su entorno, y todos tienden a aprenderlo. Supóngase que es un truco tan bueno que los que nunca lo aprenden se hallan en clara desventaja, y supóngase también que aquellos que nunca lo aprenden son los que empiezan su vida con diseños que están muy alejados, en el espacio de diseños posibles, de los que están cerca del buen truco (y, por tanto, necesitan mucho más diseño postnatal).

Una fantasía (adaptada de Hinton y Nowland, 1987) nos ayudará a imaginarlo. Supóngase que hay diez puntos en el cerebro de cada animal donde se puede conectar un «cable» de dos maneras distintas, A o B. Supóngase que el buen truco es el diseño cuya configuración es AAABBBAAAA, y que las demás configuraciones son, desde el punto de vista de la conducta, igual de poco interesantes. Dado que todas estas conexiones son plásticas, cada animal, en el curso de su vida, puede intentar cualquiera de las 210 combinaciones distintas en la configuración de A y B. Aquellos animales que han nacido en estados tales como BAABBBAAAA están a un paso del buen truco (aunque es evidente que pueden perderse en una serie de intentos erróneos).

Otros, cuya configuración inicial es BBBAAABBBB necesitan un mínimo de diez pasos (en el supuesto de que nunca se equivoquen al reconfigurar) antes de dar con el buen truco. Aquellos animales cuyos cerebros empiezan más cerca del objetivo tendrán una ventaja en cuanto a su supervivencia frente a los que empezaron más lejos, incluso en el caso de que no exista ninguna otra ventaja selectiva por haber nacido con una configuración «que falla por poco» frente a haber nacido con una configuración «que falla por mucho» (como se demuestra en la figura 7.1). Así, la población de la siguiente generación tenderá a contener un mayor número de individuos con configuraciones próximas al objetivo (y, por tanto, más capaces de alcanzarlo en el tiempo de su vida), y el proceso seguirá hasta que toda la población haya fijado genéticamente el buen truco. Por lo tanto, un buen truco «descubierto» así por los individuos de una población puede pasar con relativa rapidez a las generaciones futuras.

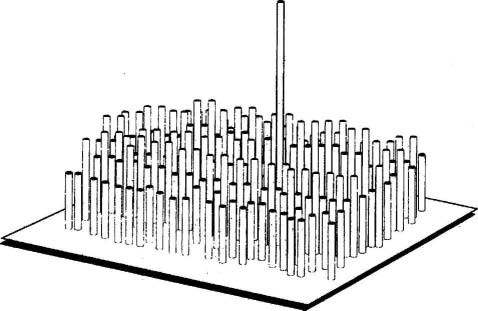

Si otorgamos a los individuos una posibilidad variable de acertar el buen truco (y, por tanto, «de reconocerlo» y «de aferrarse a él») en el curso de sus vidas, la casi invisible aguja en un pajar de la figura 7.1 se convierte en la cumbre de una colina que la selección natural puede escalar (figura 7.2). Este proceso, el efecto Baldwin, podría en un principio parecemos la tan denostada idea lamarckiana de la transmisión genética de las características adquiridas, pero no lo es. Nada de lo que el individuo aprende es transmitido a su prole. Se trata simplemente del hecho de que los individuos que son lo bastante afortunados como para nacer más cerca en el espacio de exploración de diseño a un buen truco aprendible, tenderán a tener mayor descendencia, y esta, a su vez, tenderá a estar más cerca del buen truco. Con el paso de las generaciones, la competencia se hace más dura: llega un momento en que, a menos que uno no haya nacido con el buen truco (o muy cerca de él), no estará lo bastante cerca para competir. Si no fuera por la plasticidad, no obstante, el efecto no se produciría, ya que «un fallo por poco o un fallo por mucho siempre es un fallo» a menos que uno pueda ir intentando nuevas variaciones hasta dar con la configuración acertada.

Figura 7.2

Gracias al efecto Baldwin, podemos decir que las especies evalúan con antelación la eficacia de diseños diferentes concretos a través de la exploración fenotípica (individual) del espacio de las posibilidades cercanas. Si se descubre una configuración vencedora determinada, tal descubrimiento creará una nueva presión selectiva: los organismos que, en el paisaje adaptativo, estén más cerca de este descubrimiento tendrán una clara ventaja sobre aquellos que estén más lejos. Ello significa que las especies con plasticidad tenderán a evolucionar más deprisa (y con mayor «lucidez») que las que no la tienen. Así pues, la evolución en el primer medio, la plasticidad fenotípica, puede potenciar la evolución en el segundo medio, la variación genética. (Enseguida consideraremos un efecto compensatorio que surge como resultado de las interacciones con el tercer medio.)

[A]sí también el entendimiento, con su fuerza natural, se forja instrumentos intelectuales, con los que adquiere nuevas fuerzas para realizar otras obras intelectuales y con estas consigue nuevos instrumentos, es decir, el poder llevar más lejos la investigación, y sigue así progresivamente, hasta conseguir la cumbre de la sabiduría.

BARUCH SPINOZA, Tratado de la reforma del entendimiento, 1677*

Los sistemas nerviosos preconfigurados son ligeros, eficientes desde el punto de vista energético y útiles para organismos que deben arreglárselas en entornos estereotípicos y que disponen de un presupuesto limitado. Los cerebros más imaginativos, gracias a su plasticidad, son capaces no sólo de mostrar anticipación estereotípica, sino también de ajustarse a las tendencias. Incluso el modesto sapo posee un pequeño grado de libertad para responder a la novedad, alterando lentamente sus pautas de acción a fin de seguir la pista —con un retraso considerable— a los cambios de aquellas características del entorno que pueden afectar a su bienestar (Ewert, 1987).

En el cerebro del sapo, un diseño para tratar con el mundo evoluciona a un ritmo mucho más rápido que la selección natural, en el que las «generaciones» duran segundos o minutos, no años. Sin embargo, para tener un control realmente potente, lo que se necesita es una máquina de anticipación capaz de realizar ajustes mayores en unos pocos milisegundos, y para eso se necesita un virtuoso de la producción de futuro, un sistema con capacidad de previsión, que evite la rutina en su propia actividad, que resuelva problemas antes de encontrárselos, y que reconozca nuevos indicadores de lo bueno y de lo malo. Con toda nuestra estupidez, nosotros los seres humanos estamos mucho mejor equipados para estas tareas que cualquier otro organismo autocontrolador, y es nuestro enorme cerebro el que lo hace posible. Pero ¿cómo?

Hagamos un repaso de nuestros progresos. Hemos esbozado la historia —sólo un hilo de esa tela multidimensional que es la historia evolutiva— de la evolución del cerebro de los primates. AI estar basado en milenios de sistemas nerviosos anteriores, consta de un conglomerado de circuitos especializados diseñados para llevar a cabo tareas determinadas en la economía de sus otros antecesores primates: detectores de cosas amenazadoras conectados a mecanismos para esquivarlas, detectores alguien-me-está-mirando conectados a discriminadores amigo-o-enemigo-o-comida, a su vez conectados con las subrutinas apropiadas. A todo ello, podemos añadir aquellos circuitos específicos de los primates tales como los circuitos para la coordinación de ojos y manos diseñados para recolectar bayas y recoger semillas, así como otros para agarrarse a las ramas de los árboles, e incluso otros para tratar con objetos situados a poca distancia de la cara (Rizzolati, Gentilucci y Matelli, 1985). Gracias a unos ojos móviles y a una inclinación por la exploración y la puesta al día, estos cerebros de primate se veían inundados con regularidad por información multimedia (o, como diría un investigador del cerebro, información multimodal), con lo que se les planteó un nuevo problema: el del control a alto nivel.

Un problema es también una oportunidad, una puerta abierta hacia un nuevo espacio de diseño. Podemos suponer que hasta ahora los sistemas nerviosos resolvían el problema del «¿y ahora qué hago?» buscando el equilibrio relativamente simple entre un repertorio estrictamente limitado de acciones, compuesto, si no por las que responden al acrónimo CLEF (comer, luchar, escapar y aparearse*). cuando menos por una versión más o menos modesta de las mismas. Pero ahora, con el aumento de la plasticidad funcional, y de la cantidad de información «centralizada» disponible para los distintos especialistas, el problema de qué hacer después engendró un metaproblema: el de en qué pensar después. Está muy bien equiparse con una subrutina de «¡todos al puente!», pero entonces, una vez todos están en el puente, es preciso disponer de un medio con el que enfrentarse a la avalancha de voluntarios. No es de suponer que ya hubiera un capitán dispuesto a hacerlo (¿qué habría estado haciendo hasta entonces?), así que los conflictos entre voluntarios deben de haberse resuelto sin la mediación de un alto mando. (Como vimos en el ejemplo del sistema inmunológico, la acción organizada y coordinada no tiene por qué depender siempre del control desde un mando central.) El modelo original para este tipo de procesos es el de la arquitectura en pandemónium de la inteligencia artificial propuesto por Oliver Selfridge (1959), en el que muchos «demonios» compiten en paralelo por la hegemonía. Dado que el nombre con que Selfridge bautizó a este tipo de arquitecturas me parece muy apropiado, en este libro lo utilizaré con un sentido genérico para referirme al propio modelo de Selfridge así como a todos sus descendientes, directos e indirectos, como por ejemplo la «programación de conflictos» (Norman y Shallice, 1980; Shallice, 1988) o las redes del quien-gana-se-queda-con-todo, de Ballard y Feldman (1982), y los sistemas derivados de ellas.

La programación de conflictos siguiendo el modelo del pandemónium, al estar dirigida de forma bastante directa por las características actuales del entorno, sigue dando lugar a sistemas nerviosos con una capacidad de previsión limitada. Del mismo modo que Odmar Neumann hipotetizó que las reacciones de orientación, originalmente guiadas por las novedades del entorno, se iniciaron de manera endógena (desde dentro), nosotros podemos lanzar la hipótesis de que se produjo una presión para desarrollar una manera más endógena de resolver el metaproblema de en qué pensar después, una presión para crear algo en el interior con algo más que los poderes organizativos imaginarios de un capitán.

Considérese cómo podría ser la conducta de ese hipotético primate antecesor nuestro vista desde fuera (por el momento posponemos para más tarde toda cuestión relacionada con qué se sentiría en caso de ser ese primate): un animal capaz de aprender trucos nuevos, casi constantemente vigilante y sensible a la novedad, pero con una «capacidad de atención escasa» y una tendencia de dicha capacidad de atención a ser «captada» por cualquier característica del entorno que pudiera distraerlo. Nada de proyectos a largo plazo para este animal, como mínimo nada de proyectos nuevos. (Debemos dejar espacio para subrutinas estereotípicas de larga duración configuradas genéticamente como, por ejemplo, la rutina para la construcción de nidos de los pájaros, la de construcción de presas de los castores, o la de encontrar alimento de los pájaros y las ardillas.)

Sobre el sustrato de este sistema nervioso, ahora queremos imaginarnos la construcción de una mente más humana, con algo parecido a un «flujo de la conciencia» capaz de sostener el tipo de «cadenas de pensamientos» de las que aparentemente depende la civilización humana. Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos —genéticamente, están más cerca de nosotros que de los gorilas o de los orangutanes— y hoy en día existe el convencimiento de que tenemos un antepasado común que vivió hace unos seis millones de años. Desde esa primera ruptura, nuestros cerebros se han diferenciado de manera espectacular, aunque más por su tamaño que por su estructura. Mientras que los chimpancés tienen un cerebro con un tamaño muy parecido al del de nuestro antepasado común (y es importante —y difícil— no olvidar que los chimpancés también han evolucionado a partir de ese antepasado común), los cerebros de nuestros antepasados homínidos se hicieron cuatro veces más grandes. Este aumento de volumen no se produjo inmediatamente; durante muchos millones de años después de la separación de los protochimpancés, nuestros antepasados homínidos siguieron adelante con cerebros de simio en cuanto al tamaño se refiere, a pesar de haberse convertido en bípedos hace ya unos tres millones y medio de años.

Entonces, cuando empezaron las glaciaciones, hace unos dos millones y medio de años, comenzó la gran encefalización, que no se completó hasta hace unos 150 000 años, antes del desarrollo del lenguaje, el cocinar los alimentos, y la agricultura. Por qué los cerebros de nuestros antepasados crecieron tanto y tan deprisa (en la escala evolutiva es más una explosión que un florecimiento) sigue siendo motivo de debate y controversias (para algunos análisis bastante clarificadores, véanse los libros de William Calvin). Pero existe total acuerdo en cuanto a la naturaleza del producto: el cerebro del primer Homo sapiens (que vivió desde hace unos 150 000 años hasta el final de la última glaciación hace sólo 10 000 años) era un cerebro terriblemente complejo de una plasticidad sin rival, apenas distinguible del nuestro en cuanto a tamaño y forma. Esto es importante: el sorprendente crecimiento del cerebro del homínido, se había completado esencialmente antes del desarrollo del lenguaje, de modo que el hecho de que el lenguaje se hiciera posible no puede ser la respuesta a las complejidades de la mente. Las especializaciones innatas para el lenguaje, cuya existencia, propuesta por el lingüista Noam Chomsky y otros, empieza a confirmarse en ciertos detalles neuroanatómicos, es un añadido muy reciente y apresurado, y, sin duda, fruto de la explotación de circuitos secuenciales anteriores (Calvin, 1989a), acelerada por el efecto Baldwin. Además, la expansión más notable de los poderes mentales humanos (como lo atestigua el desarrollo de la cocina, la agricultura, el arte y, en una palabra, la civilización) se ha producido aún más recientemente, desde el final de la última glaciación, en un suspiro de 10 000 años que, desde la perspectiva evolutiva que mide las tendencias en una escala de millones de años, es tanto como decir que ha sido casi instantánea. Al nacer, nuestros cerebros están equipados con sólo unas pocas facultades más de las que tenía el cerebro de nuestros antepasados hace 10 000 años. Así pues, el impresionante avance del Homo sapiens en los últimos 10 000 años tiene que ser debido casi por entero al aprovechamiento de la plasticidad de ese cerebro de formas radicalmente originales: creando algo parecido a un software para potenciar sus facultades subyacentes (Dennett, 1986).

En breve, nuestros antepasados deben de haber aprendido algunos buenos trucos que pudieran llevar a cabo con su hardware ajustable, y que nuestra especie, gracias al efecto Baldwin, está empezando a transferir al genoma. Además, como veremos, existen motivos para creer que a pesar de la presión selectiva inicial en favor de una «preconfiguración» gradual de estos buenos trucos, estos han alterado tanto la naturaleza del entorno para nuestra especie que apenas queda ya presión selectiva en favor de ulteriores preconfiguraciones. Es posible que casi toda la presión selectiva sobre el diseño del desarrollo del sistema nervioso humano se haya detenido a causa de los efectos secundarios provocados por esa nueva oportunidad de diseño que explotaron nuestros antepasados.

Hasta ahora me he cuidado mucho de hablar de estos sistemas nerviosos simples como sistemas capaces de representar algo en el mundo. Los diferentes diseños que hemos considerado, tanto plásticos como preconfigurados, pueden ser vistos como sensibles a, interesados en, diseñados-con-un-ojo-en, o capaces de utilizar la información sobre las diferentes características del entorno del organismo y, por tanto, en este sentido más restringido podrían llamarse representaciones; pero ahora debemos detenernos un momento a considerar qué rasgos de estos diseños complejos podrían llevarnos a considerarlos como sistemas de representaciones.

Parte de la variabilidad en el cerebro es necesaria simplemente como medio para los patrones transitorios de actividad cerebral que registran o, en cualquier caso, siguen la pista a las características variables relevantes del entorno. Algo en el cerebro tiene que variar a fin de registrar que un pájaro ha pasado volando, o que la temperatura del aire ha bajado, o que alguno de los estados del organismo se ha visto alterado (por ejemplo, un descenso de la concentración de azúcar en la sangre, un aumento de dióxido de carbono en los pulmones). Además —y este es el punto de apoyo que le da su fuerza a las genuinas representaciones—, estos patrones transitorios internos llegan a ser capaces de continuar «siguiendo la pista» (en un sentido amplio del término) a los rasgos a que se refieren cuando se interrumpe la interacción causal con sus referentes. «Una cebra que ha avistado un león no olvida dónde está el león cuando deja de mirar hacia él por un momento. El león tampoco olvida dónde está la cebra» (Margolis, 1987, pág. 53). Compárese lo dicho con el fenómeno más simple del girasol que sigue el paso del sol por el cielo, ajustando su ángulo como un panel solar orientable a fin de maximizar la cantidad de luz solar que recibe. Si el sol se ve oscurecido temporalmente, el girasol no es capaz de proyectar su trayectoria; el mecanismo que es sensible al paso del sol no representa el paso del sol en el sentido amplio que apuntábamos. Los principios de la verdadera representación se encuentran en numerosos animales inferiores (y no deberíamos eliminar, a priori, la posibilidad de que haya representaciones reales entre las plantas), pero en los seres humanos dicha capacidad de representar se ha disparado hacia arriba.

Entre las cosas que un humano adulto en cierta medida puede representar se hallan, no sólo:

sino también:

Es casi seguro que ningún cerebro de cualquier animal es capaz de representar los puntos que van del 6 al 10, y también es seguro que se necesita un largo proceso de ajuste antes de que el cerebro de un niño sea capaz de registrar o representar cualquiera de estas cosas. Por el contrario, las primeras cinco pueden perfectamente ser cosas que casi cualquier cerebro podría representar (en algún sentido) sin necesidad de entrenamiento previo.

En cualquier caso, la manera en que el cerebro representa el hambre debe de diferir, físicamente, de cómo representa la sed, ya que debe regular conductas distintas dependiendo de qué se representa. En el otro extremo de la cadena, también debe de haber una diferencia entre la manera que un ser humano adulto representa París o la Atlántida, ya que pensar en la primera no es igual que pensar en la segunda. ¿Cómo es posible que un determinado estado o evento cerebral represente una característica del mundo y no otra[7]?.

Y sea lo que sea lo que hace que un cierto rasgo cerebral represente lo que representa, ¿cómo llega a representar lo que representa? De nuevo (¡espero que esta muletilla no empiece a resultar pesada!), existe un amplio abanico de posibilidades establecidas por los procesos evolutivos: algunos de los elementos del sistema de representación pueden estar —de hecho, deben ser (Dennett, 1969)— determinados de forma innata, y el resto deben ser «aprendidos».

Mientras que algunas de las categorías relevantes de la vida (como el hambre y la sed) sin duda nos vienen «dadas» por el modo en que estamos configurados al nacer, otras tenemos que desarrollarlas por nosotros mismos[8].

¿Cómo lo hacemos? Probablemente a través de un proceso de generación y selección de patrones de actividad neuronal en el córtex cerebral, ese enorme manto lleno de circunvoluciones que ha crecido con gran rapidez dentro del cráneo humano y que actualmente cubre por completo al viejo cerebro animal. Con sólo decir que se trata de un proceso evolutivo que ha tenido lugar principalmente en el córtex dejamos de lado muchas cosas que siguen siendo un misterio, y a este nivel de complejidad y sofisticación, incluso si conseguimos explicar el proceso en el nivel de las sinapsis o de los grupos neuronales, seguiremos desorientados sobre otros aspectos de lo que tiene que estar ocurriendo. Si queremos encontrarle un sentido a todo esto, primero debemos situarnos en un nivel más general y abstracto. Una vez tengamos una mayor comprensión, por vaga que sea, de los procesos en este nivel más alto, podremos pensar en volver a bajar al nivel más mecánico del cerebro.

La plasticidad es lo que hace posible el aprendizaje, pero será mejor que en nuestro entorno haya algo que aprender que a su vez sea el producto de un proceso previo de diseño, a fin de que cada uno de nosotros no se dedique a reinventar la rueda cada vez. La evolución cultural, y la transmisión de sus productos, es el segundo medio de evolución, y esta depende de la plasticidad fenotípica tanto como la plasticidad fenotípica depende de la variación genética. Nosotros los seres humanos hemos utilizado nuestra plasticidad no sólo para aprender, sino también para aprender a cómo aprender mejor, y después hemos aprendido mejor a cómo aprender mejor a cómo aprender mejor, y así sucesivamente. También hemos aprendido a hacer que el fruto de este aprendizaje sea accesible a los recién llegados. En cierto modo, instalamos un sistema de hábitos previamente inventado y «depurado» en un cerebro parcialmente estructurado.

¿Cómo puedo decir lo que pienso antes de ver lo que digo?

E. M. FORSTER, 1960

Hablamos no sólo para contar lo que pensamos a los demás, sino también para contarnos lo que pensamos a nosotros mismos.

J. HUGHLINGS JACKSON, 1915

¿Cómo puede haber llegado a producirse esta posibilidad de compartir el software? Una primera respuesta que diga «porque sí» abre el camino para una respuesta más elaborada. Considérese el momento en la historia del primer Homo sapiens en que el lenguaje —o quizá debamos llamarlo protolenguaje— estaba empezando a desarrollarse. Estos antepasados nuestros eran bípedos omnívoros que vivían en pequeños grupos de individuos emparentados entre sí, y que probablemente habían desarrollado hábitos de vocalización con propósitos determinados muy parecidos a los que observamos hoy en día en los chimpancés y los gorilas, así como en otras especies más alejadas como el Cercopithecus pygerythrus** (Cheney y Seyfarth, 1990). Podemos suponer que los actos comunicativos (o cuasicomunicativos) ejecutados por estas vocalizaciones no merecían todavía el calificativo de actos de habla (Bennett, 1976), en los que la intención del emisor de producir un cierto efecto en la audiencia depende de la capacidad de esa audiencia de apreciar dicha intención[9]. Podemos suponer, no obstante, que estos antepasados, al igual que los primates actuales capaces de emitir vocalizaciones, eran capaces de distinguir emisores y audiencias diferentes en situaciones diferentes, utilizando información acerca de lo que ambas partes pudieran creer o querer[10]. Por ejemplo, el homínido Alf no se tomaría la molestia de hacer que el homínido Bob creyera que no había comida en la cueva (gruñendo algo así como «nohaypapeo»), si Alf creyera que Bob ya sabía que no había comida en la cueva. Y si Bob pensaba que Alf quería engañarle, Bob haría bien de tomarse la vocalización de Alf con cierto escepticismo[11].

Siguiendo con nuestras especulaciones, a veces, al hallarse uno de estos homínidos encallado en algún proyecto, se vería en la necesidad de «pedir ayuda» y, en particular, de «pedir información». En unas ocasiones, la audiencia presente respondería «comunicando» algo que tuviera los efectos deseados sobre el solicitante, haciéndole probar una vía alternativa o haciéndole «ver» una solución para su problema. A fin de que esta práctica acabara por arraigar en una comunidad, los solicitantes deberían ser capaces, en justa reciprocidad, de asumir el papel de contestadores. Deberían poseer una capacidad comportamental que se pondría en marcha ocasionalmente emitiendo preferencias «útiles» como reacción a preferencias con la función de «peticiones» emitidas por los demás. Por ejemplo, si un homínido sabía algo y se le «preguntaba» sobre ello, normalmente esto podía tener el efecto de hacerle «decir lo que sabía».

En otras palabras, estoy proponiendo que hubo un tiempo en la evolución del lenguaje en que las vocalizaciones tenían la función de solicitar y compartir información útil, aunque no tenemos por qué asumir que un espíritu cooperativo de ayuda mutua tuviera un valor de supervivencia, ni que habría sido un sistema estable si hubiera surgido. (Véase, Dawkins, 1982, págs. 55 y sigs.; véase también Sperber y Wilson, 1986.) Por el contrario, debemos asumir que los costes y los beneficios fruto de participar de dicha práctica eran en cierta medida «visibles» para estas criaturas, y que un número suficiente de ellas vio que los beneficios para sí mismas superaban a los costes, de modo que los hábitos de comunicación acabaron por quedar establecidos dentro de la comunidad.

Entonces un buen día (en esta reconstrucción racional), uno de estos homínidos «por error» pidió ayuda en un momento en que nadie que pudiera ayudarle se encontraba presente con la excepción de… ¡él mismo! Al oír su propia petición, la estimulación provocó el mismo tipo de preferencia para ayudar a los demás que hubiera causado en nuestro homínido una petición por parte de otro homínido. Así que, para regocijo de nuestra criatura, esta descubrió que había conseguido que ella misma respondiera a su propia pregunta.

Lo que estoy intentando justificar con este experimento mental, en el que deliberadamente he simplificado muchos detalles, es la afirmación de que la práctica de hacerse preguntas a uno mismo pudo surgir de forma natural como efecto secundario de la práctica de hacer preguntas a los demás, y que su utilidad sería parecida: sería un conducta que podría ser reconocida como potenciadora de la expectativas de un individuo al promover un control más eficaz de las acciones. Todo lo que se necesita para que esta práctica tenga su utilidad es que las relaciones de acceso preexistentes en el cerebro de un individuo sean algo menos que óptimas. Supóngase, en otras palabras, que aunque la información adecuada para un fin determinado ya está en el cerebro, está en manos del especialista equivocado; el subsistema en el cerebro que necesita la información no puede obtenerla directamente del especialista, porque la evolución simplemente no ha llegado a establecer dicha «conexión». Sin embargo, el acto de provocar al especialista para «difundir» la información por el entorno y después confiar en la existencia de un par de orejas (y un sistema auditivo) para captarla, seria un modo de construir una «conexión virtual» entre ambos subsistemas[12].

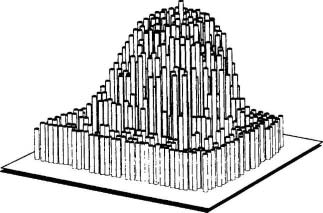

Figura 7.3

Dicho acto de autoestimulación podría abrir una nueva vía entre los componentes internos de un individuo. Dicho crudamente, el canalizar información por los oídos y el sistema auditivo de un individuo puede muy bien producir la estimulación del tipo de conexiones que este buscaba, puede desencadenar los mecanismos asociativos adecuados, y puede, en fin, arrancarle el pedacito mental correcto de la punta de la lengua. Uno puede decirlo, oírse decirlo, y así obtener la respuesta que buscaba.

Una vez estos toscos hábitos de autoestimulación oral empezaron a establecerse como buenos trucos en la conducta de las poblaciones de homínidos, sería de esperar que pronto empezaran a refinarse, tanto en los hábitos comportamentales aprendidos de la población y, gracias al efecto Baldwin, en las predisposiciones genéticas y en mejoras posteriores de eficiencia y efectividad. En particular, podemos especular que se reconocerían las virtudes de hablar sotto voce con uno mismo, conduciendo finalmente a un discurso enteramente silencioso dirigido a uno mismo. Este proceso silencioso mantendría el bucle de autoestimulación, pero desecharía las partes periféricas de vocalización y audición del proceso, cuya contribución no era tan importante. Tal innovación traería el beneficio adicional, oportunamente sancionado, de obtener una cierta privacidad durante la práctica de la autoestimulación cognitiva. (En el próximo capítulo consideraremos cómo podrían funcionar estas líneas de comunicación acortadas.) Dicha privacidad sería particularmente útil cuando hubiera miembros de la misma especie que pudieran escuchar. Esta conducta del hablar privadamente con uno mismo podría no ser la mejor manera imaginable de modificar la arquitectura funcional del cerebro de uno, pero sería una mejora accesible y fácil de descubrir, lo cual es más que suficiente. Sería lenta y laboriosa, comparada con los rápidos procesos cognitivos en los que estaba basada, porque debería utilizar largas porciones de sistema nervioso «diseñadas para otros propósitos», particularmente para la producción y la comprensión del habla. Sería igualmente lineal (limitada a un asunto por vez), como la comunicación social a partir de la cual evolucionó. Y dependería, al menos al principio, de las categorías informativas encarnadas por las acciones que explotaba. (Si sólo había cincuenta cosas que un homínido podía «decir» a otro homínido, entonces sólo había cincuenta cosas que se podía decir a sí mismo.) Hablar en voz alta es sólo una posibilidad. Hacerse dibujos es otro acto de automanipulación fácil de apreciar. Supóngase que un día uno de estos homínidos casualmente dibujara dos líneas paralelas en el suelo de su cueva, y al ver lo que había hecho, esas dos líneas le recordaron, visualmente, las márgenes paralelas del río que tendría que cruzar más tarde ese día, y esto a su vez le recordó que tenía que llevar consigo una cuerda para cruzarlo. Si no hubiera hecho el «dibujo», podemos suponer que habría caminado hasta el río y entonces se habría dado cuenta, después de echar un vistazo rápido, de que necesitaba su cuerda y de que tenía que volver atrás para buscarla. Ello significaría un notable ahorro de tiempo y energía que desarrollaría nuevos hábitos y acabaría por refinarse bajo la forma de un hacer dibujos privados «en el ojo de la mente».

El talento humano para inventar nuevas vías de comunicación interna si la ocasión lo exige se revela de manera particularmente clara en casos de lesión cerebral. La gente tiene unas capacidades extraordinarias para superar las lesiones cerebrales, y nunca se trata de «sanar» ni de reparar los circuitos dañados. Al contrario, descubren nuevas maneras de llevar a cabo los viejos trucos, y la exploración activa juega un papel fundamental en la rehabilitación. Encontramos una anécdota particularmente sugestiva en el estudio de los pacientes con el cerebro dividido (Gazzaniga, 1978). Los hemisferios derecho e izquierdo normalmente están conectados por una amplia franja de fibras denominada cuerpo calloso. Cuando esta franja se secciona quirúrgicamente (en el tratamiento de algunas epilepsias graves), ambos hemisferios pierden la mayoría de sus «cables» de interconexión y quedan prácticamente incomunicados. Si a uno de estos pacientes se le pide que identifique un objeto —un lápiz, por ejemplo—, buscando en una bolsa y tanteándolo, el éxito depende de qué mano se utiliza par hacer la exploración táctil. La mayor parte del cableado en el cuerpo está conectada contralateralmente, con el hemisferio izquierdo recibiendo información de la parte derecha del cuerpo (y controlándola), y viceversa. Dado que es el hemisferio izquierdo el que normalmente controla el lenguaje, cuando el paciente utiliza la mano derecha para rebuscar en la bolsa no tiene ninguna dificultad en decir qué hay en su interior, pero si utiliza la mano izquierda, entonces el hemisferio derecho recibe la información de que el objeto es un lápiz, pero no tiene el poder de dirigir la voz para expresarlo. Ocasionalmente, sin embargo, parece que un hemisferio derecho da con una estrategia inteligente: al encontrar la punta del lápiz y clavársela en la palma de la mano, causa una señal de dolor agudo que viaja hacia arriba por el brazo izquierdo, y algunas fibras del dolor están conectadas ipsilateralmente. Así, el hemisferio izquierdo, que controla el lenguaje, tiene una pista: es algo lo bastante afilado como para causar dolor. «Es afilado, ¿será un bolígrafo? ¿Un lápiz, quizás?» El hemisferio derecho, al escuchar esta proferencia, puede ayudar aportando algunas pistas de más —fruncir el entrecejo para bolígrafo, sonreír para lápiz—, de modo que después de un breve turno de «veinte preguntas» el hemisferio izquierdo consigue dar con la respuesta correcta. Son muchas las anécdotas sobre los ingeniosos apaños que inventan para la ocasión los pacientes con el cerebro dividido, pero debemos tomarlas con la debida cautela. Podrían ser lo que parecen ser: casos en los que se muestra la habilidad con que el cerebro puede descubrir y poner en práctica estrategias de autoestimulación a fin de mejorar sus comunicaciones internas en ausencia de las conexiones «deseadas». Pero también podrían ser fantasías, fabricadas inconscientemente, de unos investigadores que esperan precisamente encontrar este tipo de evidencias. Este es el problema que tienen las anécdotas.

Podríamos seguir divirtiéndonos imaginando otras situaciones posibles para explicar la «invención» de modos útiles de autoestimulación, pero ello podría ocultar el hecho de que no todas estas invenciones tendrían por qué ser útiles para sobrevivir. Una vez que el hábito general de la autoestimulación exploratoria se hubo inculcado de una u otra manera, este podría haber engendrado una serie de variaciones no funcionales (aunque no necesariamente disfuncionales). Existen, después de todo, muchas variedades de autoestimulación y automanipulación que seguramente no tienen ningún efecto útil sobre la cognición o sobre el control, pero que, por razones darwinianas estándar, no pueden ser eliminadas e incluso pueden derivar hacia la fijación definitiva (cultural o genética) en ciertas subpoblaciones.

Algunos candidatos posibles serían pintarse de azul, flagelarse con ramas de abedul, escarificarse, ayunar, repetir una fórmula «mágica» una y otra vez, o mirarse el ombligo. Si estas prácticas son hábitos que merece la pena inculcar, sus virtudes en tanto que potenciadores de la idoneidad no son lo bastante «obvias» como para elevarlas al rango de ninguna de las predisposiciones genéticas conocidas, pero quizá son invenciones demasiado recientes.

Las variedades de la autoestimulación que ahora potencian la organización cognitiva son probablemente en parte innatas y en parte aprendidas e idiosincrásicas. Del mismo modo que uno puede descubrir que al acariciarse de una determinada manera puede producir ciertos efectos secundarios deseables que son sólo parcial e indirectamente controlables —y entonces puede dedicar cierto tiempo e ingenio a desarrollar y explorar las técnicas para producir esos efectos secundarios—, uno puede explorar semiconscientemente ciertas técnicas de autoestimulación cognitiva, desarrollando un estilo personal con sus pros y sus contras. Algunas personas son mejores que otras en este tipo de actividades, y algunas nunca llegan a aprender los trucos, aunque hay mucho que compartir y que enseñar. La transmisión cultural, al permitir el acceso de todo el mundo a un buen truco, puede allanar la cumbre de la colina de idoneidad (véase la figura 7.2, pág. 200), creando una meseta que amaina la presión selectiva por transferir el truco al genoma. Si casi todo el mundo se hace lo bastante bueno como para arreglárselas en el mundo civilizado, la presión selectiva por transferir buenos trucos al genoma desaparece o se ve sustancialmente reducida.

Del mismo modo que aprendimos a ordeñar las vacas, y después a domesticarlas en nuestro beneficio, también hemos aprendido en cierto modo a ordeñar nuestras mentes y las de los demás; hoy en día, las técnicas de autoestimulación y de estimulación mutua están profundamente enraizadas en nuestra cultura y en nuestra educación. El sentido en que la cultura se ha convertido en un depósito y en un medio de transmisión de innovaciones (no sólo innovaciones de la conciencia) es importante para comprender los orígenes del diseño de la conciencia humana, ya que es otro medio más de evolución.

Uno de los primeros pasos fundamentales que da un cerebro humano durante el impresionante proceso postnatal de autodiseño es el de ajustarse a las condiciones locales que son más importantes: rápidamente (en dos o tres años), se convierte en un cerebro swahili, japonés o inglés. ¡Vaya paso! ¡Como si para darlo nos lanzaran con una honda!

Para nuestros propósitos no importa si este proceso se denomina aprendizaje o desarrollo diferencial; se produce de forma tan rápida y sin apenas esfuerzo que no cabe duda de que el genotipo humano incluye muchas adaptaciones que están ahí precisamente para facilitar la adquisición del lenguaje.

Todo eso se ha producido con gran rapidez, en términos evolutivos, pero eso es precisamente lo que debemos esperar, dado el efecto Baldwin. Ser capaz de hablar es un buen truco tan bueno que cualquiera que tardara demasiado en adquirirlo se hallaría en notable desventaja. Es casi seguro que al primero en hablar de nuestros antepasados le costó mucho más trabajo coger el tranquillo, pero nosotros somos descendientes de los más virtuosos del grupo[14].

Una vez que los cerebros han abierto las vías de entrada y salida para los vehículos del lenguaje, enseguida se ven atacados por parásitos (en el sentido literal del término, como veremos), por unas entidades que han evolucionado precisamente para medrar en ese espacio: los memes. Las ideas generales de la teoría de la evolución por selección natural son claras: la evolución se produce siempre que se dan las siguientes condiciones: 1. variación: una abundancia continua de elementos diferentes; 2. herencia o replicación: los elementos tienen la capacidad de crear copias o réplicas de sí mismos; 3. «idoneidad» diferencial: el número de copias de un elemento que se crean en un momento determinado varía, dependiendo de interacciones entre las características del elemento (sea lo que sea lo que lo hace diferente de los demás elementos) y las características del entorno en que persiste.

Nótese que esta definición, aunque tomada de la biología, no dice nada que sea específico de las moléculas orgánicas, la nutrición e incluso la vida.

Es una caracterización bastante más general y abstracta de la evolución por selección natural. Como ha señalado el zoólogo Richard Dawkins, el principio fundamental es que …toda vida evoluciona por la supervivencia diferencial de entidades replicadoras. El gen, la molécula de ADN, sucede que es la entidad replicadora que prevalece en nuestro propio planeta. Puede haber otras. Si las hay, siempre que se den otras condiciones, tenderán, casi inevitablemente, a convertirse en la base de un proceso evolutivo.

Pero ¿debemos trasladarnos a mundos distantes para encontrar otros tipos de replicadores y, por consiguiente, otros tipos de evolución? Pienso que un nuevo tipo de replicador ha surgido recientemente en este mismo planeta.

Lo tenemos frente a nuestro rostro. Se encuentra todavía en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo primario, pero ya está alcanzando un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás (1976, pág. 206*).

Estos nuevos replicadores son, más o menos, las ideas. No las «ideas simples» de Locke y Hume (la idea de rojo, la idea de redondo o caliente o frío), sino el tipo de ideas complejas que se constituyen en unidades memorables distintas; son ideas tales como:

la rueda

ir vestidos

la vendetta

el triángulo rectángulo

el alfabeto

el calendario

la Odisea

el cálculo

el ajedrez

el dibujo en perspectiva

la evolución por selección natural

el Impresionismo

«Greensleeves»

el desconstruccionismo

Intuitivamente, estas son unidades culturales más o menos identificables, pero podemos precisar un poco más sobre cómo trazamos los límites, sobre por qué la secuencia re-fa sostenido-la no es una unidad, mientras que el tema del movimiento lento de la Séptima sinfonía de Beethoven sí lo es: las unidades son los elementos mínimos capaces de replicarse con mayor fidelidad y fecundidad. Dawkins acuña un término para referirse a dichas unidades: memas:

…una unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. [Mimema] se deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a [gen] (…). como alternativa… se relaciona con [memoria] o con la palabra francesa même. (…) Ejemplos de memas son: tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memas se propagan en el acervo de memas al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. Si un científico escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes. La menciona en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace popular, puede decirse que se ha propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro (1976, pág. 206*).

En El gen egoísta, Dawkins nos invita a tomarnos la idea de la evolución de los memas de forma literal. La evolución de los memas no es simplemente algo análogo a la evolución biológica o genética, ni un proceso que pueda ser descrito metafóricamente en términos evolucionistas; es un fenómeno que obedece sin excepción a todas las leyes de la selección natural. La teoría de la evolución por selección natural es neutral en lo que concierne a las diferencias entre genes y memas; se trata simplemente de tipos diferentes de replicadores evolucionando en medios distintos y a ritmos distintos.