Figura 4.1

Un método para la fenomenología

No se puede hacer zoología en serio con sólo pasearse por un zoo, fijándose en esto o en aquello y maravillándose ante las curiosidades con que uno se encuentra. Para hacer zoología en serio se necesita precisión, lo cual depende de disponer de unos métodos de descripción y de análisis compartidos a fin de que los demás miembros de la comunidad de zoólogos puedan comprender lo que uno dice. Para hacer fenomenología en serio, el disponer de un método de descripción claro y neutral es aún más necesario, porque, según parece, no hay dos personas que utilicen las mismas palabras de la misma manera y tocio el mundo parece un experto. Es bastante sorprendente el ver con qué frecuencia las discusiones «académicas» en las que se debaten controversias fenomenológicas degeneran en ruidosas cacofonías de puñetazos sobre la mesa, donde nadie escucha a nadie. Y es sorprendente porque, de hecho, según la más firmemente establecida tradición filosófica, todos estamos de acuerdo sobre qué es lo que encontramos cuando «miramos dentro» de nuestra propia fenomenología.

Hacer fenomenología siempre se ha presentado como una tarea fiable, consistente en poner en común unas observaciones compartidas por todo el mundo. Cuando Descartes escribió sus Meditaciones como un soliloquio en primera persona del singular, claramente esperaba que sus lectores coincidieran con él en cada una de sus observaciones, llevando a cabo los mismos experimentos mentales que él describía y obteniendo los mismos resultados. Asimismo, los empiristas ingleses, Locke, Berkeley y Hume, escribieron con la presunción de que lo que estaban haciendo era, en gran medida, introspección, y que sus introspecciones podrían ser fácilmente replicadas por sus lectores. Locke encarnó esta presunción en su Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) al denominar su método como «método histórico simple». Para Locke este no debe contener ni deducciones abstrusas ni teorización a priori; basta con establecer los hechos observados, recordando a los lectores lo que es manifiesto para todos los que miren allí donde tienen que mirar. De hecho, prácticamente todo autor que ha escrito sobre la conciencia ha caído en lo que podríamos denominar la presunción de la primera persona del plural: sean cuales sean los misterios que esconde la conciencia, nosotros (usted, mi querido lector, y yo) podemos hablar tranquilamente sobre conocidos mutuos, aquellos con los que nos encontramos en nuestras respectivas corrientes de la conciencia. Con la excepción de algunas voces rebeldes, los lectores siempre han sido cómplices de esta conspiración.

Todo esto estaría muy bien si no fuera por el hecho tan embarazoso de que la controversia y las contradicciones complican cualquier afirmación que pueda hacerse bajo estas condiciones de acuerdo mutuo y cordial. Hay algo sobre lo que nos estamos engañando. Quizá nos engañamos al pensar que básicamente somos todos iguales. Quizá cuando las personas tienen conocimiento de las diversas escuelas de pensamiento sobre la fenomenología, se afilian a aquella que les parece mejor, de modo que la descripción que hace cada escuela fenomenológica es esencialmente correcta en lo que respecta al tipo de vida interior de sus miembros. Luego, ingenuamente, se sobregeneraliza, haciendo afirmaciones sobre cómo son los demás que carecen de fundamento.

O quizá nos engañamos al conceder tanto predicamento a la introspección, a nuestra capacidad de observar nuestras propias mentes conscientes. Ya desde Descartes y su cogito ergo sum, esta capacidad nuestra ha sido considerada como algo totalmente libre de error; tenemos un acceso privilegiado a nuestros propios pensamientos y sentimientos, un acceso que se nos garantiza que es mejor que el que pueda tener cualquier observador externo. («¡Imagine que alguien intenta convencerle de que usted está equivocado sobre la naturaleza de lo que usted piensa y siente!») Somos «infalibles» —tenemos la seguridad de tener siempre la razón— o como mínimo «incorregibles» —tengamos razón o no, nadie puede corregirnos (Rorty, 1970).

Pero, quizás enmendarnos esta doctrina de la infalibilidad, por muy arraigada que esté, es un error. Quizás, incluso si todos somos esencialmente iguales por lo que a nuestra fenomenología respecta, algunos observadores se equivocan cuando intentan describirla, pero al estar tan seguros de tener razón, se muestran relativamente invulnerables a la enmienda. (Son incorregibles en el sentido derogatorio del término.) Sea como sea, se suscitan controversias. Pero existe aún otra posibilidad que, a mi modo de ver, se ajusta más a la verdad: nos estamos engañando al creer que la actividad de la «introspección» siempre se reduce a un mero acto de «mirar y ver». Sospecho que cuando afirmamos estar utilizando nuestros poderes de observación interna, no estamos haciendo otra cosa que llevar a cabo un acto improvisado de teorización; y como teóricos somos bastante simples, precisamente porque hay muy poco que «observar» y mucho sobre lo que pontificar sin miedo a caer en contradicciones. Cuando llevamos a cabo un acto de introspección colectivo, nuestra situación se parece mucho a la de los ciegos de la fábula que examinaban las diferentes partes de un elefante. A primera vista puede parecer una idea descabellada, pero veamos hasta dónde nos lleva.

¿Hay algo de lo que encontró en nuestra visita al fenome en el capítulo anterior que le sorprendiera? ¿Acaso le sorprendió, por ejemplo, el no poder identificar el palo del naipe hasta el momento en que este estaba justo enfrente de usted? He comprobado que la mayoría de personas se sorprenden, incluso aquellas que saben de las limitaciones de nuestra visión periférica. Si se sorprendió, ello significa que, en caso de que usted hubiera tenido que hablar sobre el tema antes del sorprendente experimento, seguramente habría hecho una descripción incorrecta de los hechos. Con frecuencia, la gente afirma poseer un conocimiento directo del contenido de su campo visual periférico del que realmente tienen. ¿Por qué se hacen estas afirmaciones? No es porque las personas hayan podido constatar directa e incorregiblemente que efectivamente poseen contenidos periféricos de esta naturaleza, sino porque eso es lo que les parece más razonable. Después de todo, bajo condiciones normales no observamos lagunas en nuestro campo visual, y es seguro que si hubiera un área que claramente no aparece coloreada, percibiríamos la discrepancia; además, miremos donde miremos, todo se nos presenta en color y con todo detalle. Si usted piensa que su campo visual subjetivo es, básicamente, una imagen interna compuesta por formas coloreadas, entonces es razonable que cada porción de la trama sea de algún color —¡incluso un lienzo sin pintar es de algún color!—. Pero esto no es más que una conclusión fruto de un modelo bastante cuestionable de su campo visual subjetivo, no es algo que usted pueda observar directamente.

¿Acaso estoy afirmando que no tenemos un acceso privilegiado a nuestra experiencia consciente? No, pero sí estoy diciendo que tendemos a pensar que somos mucho más inmunes al error de lo que realmente somos. Generalmente, cuando se la enfrenta a los defectos del supuesto acceso privilegiado, la gente admite no tener acceso a las causas y los efectos de sus experiencias conscientes. Por ejemplo, suelen sorprenderse al constatar que saborean con la nariz y perciben notas muy graves con los pies, pero nunca mantienen poseer una autoridad sobre las causas y los orígenes de sus experiencias. Afirman poseer autoridad, en cambio, sólo sobre las experiencias mismas, aisladas de sus causas y sus efectos. Sin embargo, aunque digan poseer autoridad sólo sobre los contenidos aislados de sus experiencias, pero no sobre sus causas y efectos, con frecuencia trascienden las limitaciones que ellos mismos se han impuesto. Por ejemplo, ¿se atrevería a apostar por las proposiciones siguientes? (he inventado como mínimo una):

De hecho, he inventado la número 4, pero por lo que sé podría ser perfectamente posible. Después de todo, en una neuropatología muy bien estudiada, la prosopagnosia, la visión del sujeto permanece intacta y este puede fácilmente identificar objetos con la vista, pero las caras de sus amigos y colegas más cercanos le resultan ir reconocibles por completo[1]. Quiero volver a incidir en el hecho de que no es que no poseamos un acceso privilegiado a la naturaleza o al contenido de nuestra experiencia consciente, sino que debemos permanecer atentos a no caer en un muy tentador exceso de confianza en lo que a ello se refiere.

Durante nuestra visita guiada por el fenome, propuse algunos simples experimentos que usted mismo puede llevar a cabo, lo cual ya no se corresponde con el espíritu de la fenomenología «pura». Los fenomenólogos tienden a argumentar que dado que no disponemos de autoridad sobre las causas y los efectos fisiológicos de nuestra fenomenología, debemos ignorar tales causas y efectos en un intento de efectuar una descripción pura, neutral y preteórica de lo que nos viene «dado» en el curso de la experiencia diaria. Puede que sí, pero entonces ¡menuda cantidad de curiosos moradores del fenome que nunca llegaríamos a conocer! Es muy probable que a un zoólogo que intentara extrapolar toda una ciencia a partir de la observación de un perro, un gato, un caballo, un petirrojo y un pez de colores se le escapara alguna que otra cosa.

Puesto que vamos a abandonarnos a la fenomenología impura, es preciso que seamos más cuidadosos que nunca con las cuestiones de método. La perspectiva que tradicionalmente han adoptado los fenomenólogos es la perspectiva de la primera persona de Descartes, en la cual yo describo en un monólogo (que le dejo escuchar a usted) lo que yo encuentro en mi experiencia consciente, contando con que nosotros estemos de acuerdo. He intentado demostrar, sin embargo, que esa complicidad tan reconfortante fruto de la perspectiva de la primera persona del plural no es más que una traicionera fuente de errores. De hecho, en la historia de la psicología es precisamente el creciente reconocimiento de este problema metodológico lo que marcó la caída del introspeccionismo y el subsiguiente nacimiento del conductismo. Los conductistas tuvieron mucho cuidado en evitar toda especulación sobre lo que pudiera estar ocurriendo en mi mente, tu mente o su mente (de él, ella o ello). Abogaron por la perspectiva de la tercera persona, según la cual únicamente los hechos recogidos «desde el exterior» merecen ser considerados como datos. Podemos grabar en vídeo a unas personas y después medir el índice de error que presentan al efectuar una tarea de movimiento corporal, o los tiempos de reacción al presionar un botón o mover una palanca; podemos medir el pulso, las ondas cerebrales, los movimientos oculares o la respuesta galvánica de la piel (la conductividad eléctrica detectada por los «detectores de mentiras»). Podemos abrir los cráneos de los sujetos (quirúrgicamente o con técnicas de escáner cerebral) para ver lo que ocurre en sus cerebros, pero no debemos formular hipótesis alguna sobre lo que pudiera estar ocurriendo en sus mentes, porque eso es algo sobre lo que no podemos obtener datos mediante los métodos verificables intersubjetivamente de las ciencias físicas.

La idea se resume en pocas palabras: dado que nunca podremos «mirar directamente» dentro de las mentes de las personas y sólo podemos creer en su palabra, todos aquellos hechos que tengan algo que ver con los eventos mentales no forman parte del Corpus de datos de la ciencia, ya que estos nunca podrán ser verificados por métodos objetivos. Este escrúpulo metodológico —que, por otra parte, es el principio rector de toda la psicología experimental y la neurociencia actuales (y no solamente de la investigación «conductista»)— con demasiada frecuencia se ha visto elevado al rango de principio ideológico bajo una u otra de las formas siguientes:

Los eventos mentales no existen. (¡Y punto! Es lo que se ha venido a llamar «conductismo desnudo/tosco/grosero».)

Los eventos mentales existen, pero carecen por completo de efectos, de modo que la ciencia no puede estudiarlos (epifenomenismo; véase el capítulo 12, sección 5).

Los eventos mentales existen, y tienen efectos, pero esos efectos no pueden ser estudiados por la ciencia, la cual debe contentarse con desarrollar teorías sobre los efectos y procesos «periféricos» o «inferiores». (Esta visión goza de cierto predicamento entre los investigadores del cerebro, especialmente entre aquellos que recelan de los «teóricos». Es, de hecho, una forma de dualismo; aparentemente, estos investigadores están de acuerdo con Descartes en que la mente no es el cerebro, y se sienten satisfechos con disponer únicamente de una teoría del cerebro.)

Todas estas visiones nos llevan a conclusiones injustificadas. Aun en el caso de que los eventos mentales no estuvieran entre los datos de la ciencia, ello no significa que no podamos estudiarlos científicamente. Los agujeros negros y los genes no están entre los datos de la ciencia, pero se han desarrollado respetables teorías científicas sobre los mismos. El desafío reside precisamente en construir una teoría de los eventos mentales, utilizando los datos permitidos por el método científico. Tal teoría sólo podrá construirse a partir del punto de vista de la tercera persona, porque toda ciencia se construye desde esta perspectiva. Algunos le dirán que una teoría de la mente consciente como esta es imposible. Un caso notable es el del filósofo Thomas Nagel, quien ha sostenido las tesis siguientes:

Ya veremos. Es prematuro discutir sobre lo que puede y lo que no puede ser explicado por una teoría hasta que no sepamos exactamente qué es lo que dice esa teoría. Pero si debemos prestar la debida atención a una teoría, a la vista de tanto escepticismo, vamos a necesitar un método neutral para describir los datos, un método que nos evite prejuzgar el problema. Pudiera parecer que tal método no existe, pero sí que existe un método neutral como el que buscamos. Lo describiré primero, para adoptarlo a continuación.

El término tiene algo de amenazador; no sólo fenomenología, sino heterofenomenología. ¿Qué puede ser? De hecho es familiar para todos nosotros, científicos y profanos, pero deberemos introducirlo con una prudencia propia de fanáticos, señalando con exactitud lo que presupone y lo que conlleva, ya que constituye un paso teórico de enormes proporciones. Si evitamos la tentación de tomar atajos, seguiremos el camino neutral desde la ciencia física objetiva y su insistencia en el punto de vista de la tercera persona, hasta un método de descripción fenomenológica que (en principio) pueda hacer justicia a las más privadas e inefables experiencias subjetivas, sin abandonar los escrúpulos metodológicos de la ciencia.

Queremos una teoría de la conciencia, pero no hay aún acuerdo sobre qué entidades poseen una conciencia. ¿La tienen los humanos recién nacidos? ¿Y las ranas? ¿Y qué decir de las ostras, las hormigas, las plantas, los robots, los zombis…? De momento, tendremos que permanecer neutrales en lo que a estas criaturas se refiere, pero hay una clase de entidades cuya conciencia nadie pone en duda: nuestros semejantes, los seres humanos adultos.

Sin embargo, algunos de estos seres humanos adultos podrían ser zombis, en el sentido «técnico» de los filósofos. Aparentemente, el término zombi tiene sus orígenes en la antigua tradición popular haitiana del vudú y se refiere, en este contexto, a un «muerto viviente», castigado por haber cometido algún crimen y condenado a vagar errante, balbuceando y mirando de hito en hito con sus ojos muertos, obedeciendo ciegamente las órdenes de algún sacerdote o chamán del vudú. Todos hemos visto alguna vez zombis en las películas de terror y son fácilmente distinguibles de las personas normales. (En pocas palabras, los zombis haitianos no bailan, ni cuentan chistes, ni mantienen animadas discusiones filosóficas, ni se defienden demasiado bien durante una conversación jocosa, y, además, tienen una pinta espantosa[3]). Los filósofos, no obstante, utilizan el término zombi para referirse a una categoría distinta de ser humano imaginario. De común acuerdo, los filósofos consideran que un zombi es, o sería, un ser humano que aun exhibiendo una conducta perfectamente natural —atento, locuaz, vivo—, no es consciente, sino que es una especie de autómata. El punto fundamental del concepto filosófico de zombi es que uno no puede distinguir a un zombi de una persona normal con sólo examinar su comportamiento externo. Como precisamente es este tipo de conducta lo único a lo que tenemos acceso del comportamiento de nuestros semejantes, algunos de nuestros mejores amigos podrían ser zombis. Esta es, en cualquier caso, la tradición sobre la cual debo permanecer neutral. Así pues, aunque el método que voy a describir no toma partido sobre la conciencia real de los seres humanos adultos aparentemente normales, este se concentra en la clase de seres humanos adultos normales, ya que si existen seres que poseen conciencia, son estos los principales candidatos para ello. Una vez hayamos sentado las bases para una teoría de la conciencia humana, podremos fijar nuestra atención sobre la conciencia de otras especies (si es que la tienen), incluyendo los chimpancés, los delfines, las plantas, los zombis, los marcianos, y las tostadoras eléctricas (los filósofos a veces dan rienda suelta a su fantasía con sus experimentos mentales).

Los seres humanos adultos (en adelante, las personas) son el objeto de estudio de muchas ciencias. Sus cuerpos son examinados por biólogos, investigadores médicos, nutricionistas e ingenieros (que se plantean preguntas del tipo: ¿A qué velocidad pueden teclear los dedos de los humanos? ¿Cuál es la resistencia a la tensión del cabello humano?). También son el objeto de estudio de psicólogos e investigadores del cerebro, que ponen a las personas, a las que llaman sujetos, ante las más variadas situaciones experimentales. En la mayoría de casos, los sujetos deben ser previamente categorizados y preparados. No sólo es preciso saber cuál es su edad, su sexo, si son zurdos o diestros, su nivel de estudios, etc., sino que hay que explicarles lo que tienen que hacer. En este punto radica la principal diferencia entre los sujetos humanos y, por ejemplo, los cultivos de virus de un biólogo, las muestras de materiales raros de un ingeniero, las soluciones de un químico, o los gatos, ratas y palomas del investigador interesado en la psicología animal. Las personas son los únicos objetos de estudio científico cuya preparación típicamente (pero no siempre) comporta la comunicación verbal. En parte, esto tiene que ver con el problema de la ética científica: las personas no pueden ser utilizadas en experimentos sin su consentimiento expreso, y ese consentimiento no se puede obtener sin interacción verbal previa. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es mucho más importante el hecho de que la comunicación verbal se utilice para preparar y delimitar los experimentos. Se pide a los sujetos que lleven a cabo todo tipo de tareas intelectuales, que resuelvan problemas, que identifiquen objetos dispuestos de una manera determinada, que presionen botones, que emitan juicios, etc. La validez de estos experimentos depende en gran medida de que su preparación se lleve a cabo de forma uniforme y precisa. Si, pongamos por caso, las instrucciones se dan en turco a unos sujetos que sólo hablan inglés, el fracaso del experimento está totalmente garantizado. De hecho, se ha podido comprobar que el más pequeño malentendido al interpretar las instrucciones puede poner en peligro el resultado final del experimento, motivo por el cual es particularmente relevante el validar esta práctica de preparar a los sujetos a través de la comunicación verbal.

¿Qué factores intervienen en esta práctica de hablar a los sujetos? Es un elemento de la experimentación psicológica que no podemos eliminar, pero ¿se presupone la conciencia de los sujetos? ¿Acaso los investigadores no acaban hallándose en la misma situación que los introspeccionistas, viéndose obligados a creer en la palabra del sujeto sin poder verificar qué ha comprendido realmente? ¿No corremos el riesgo de ser engañados por zombis, robots u otro tipo de impostores? Debemos analizar con detalle las características generales de los experimentos con sujetos humanos. Supongamos que, como ocurre habitualmente, se llevan a cabo múltiples grabaciones de todo el experimento: de vídeo, de sonido, electroencefalográficas, etc. Así, nada que no haya quedado registrado en las grabaciones podrá ser considerado como un dato. Centrémonos en el caso de la grabación de los sonidos —principalmente, sonidos orales— proferidos por los sujetos y los investigadores durante el experimento. Habida cuenta de que los sonidos proferidos por los sujetos se producen con medios físicos, estos serán, en principio, explicables y predecibles en términos de los mismos principios, leyes y modelos que se utilizan para explicar y predecir el ruido y los estallidos de un motor de coche. En contrapartida, dado que los sonidos tienen también una base fisiológica, podríamos acudir a los principios de la fisiología para explicar los sonidos apelando a los fundamentos de esta ciencia, del mismo modo que explicamos los eructos, los ronquidos, los rugidos del estómago o los crujidos de las articulaciones. Sin embargo, los sonidos que más nos interesan son, evidentemente, los sonidos orales y, en particular, un subconjunto de los mismos (ignorando, pues, los eructos, estornudos y bostezos ocasionales que se pudieran producir) que, aparentemente, es susceptible de ser analizado en términos lingüísticos y semánticos. No siempre es obvio saber exactamente qué sonidos deben incluirse en este grupo, pero hay una manera de jugar sobre seguro: entregamos copias de las grabaciones a tres mecanógrafos experimentados para que preparen tres transcripciones independientes de los datos. Este paso tan simple tiene, no obstante, importantes implicaciones; con él, pasamos de un mundo —el mundo de los sonidos físicos— a otro: el mundo de las palabras y los significados, de la sintaxis y la semántica. Este paso comporta una reinterpretación radical de los datos, una abstracción desde sus propiedades acústicas y físicas en general hasta cadenas de palabras (aunque conservando todavía una cronología precisa; véase, por ejemplo, Ericsson y Simon, 1984). ¿Qué factores rigen esta reinterpretación? Si bien es posible que existan ciertas relaciones regulares y detectables entre las propiedades físicas de la onda acústica grabada en la cinta y los fonemas que los mecanógrafos oyen y después transcriben en forma de palabras, lo que sabemos sobre la naturaleza de estas relaciones no nos permite describirlas con detalle. (Si no fuera así, el problema de construir una máquina que escribiera al dictado estaría resuelto. Se han realizado avances notables en este terreno, pero permanecen todavía algunas dificultades insoslayables.) En espera de que las investigaciones en acústica y fonología sean más completas, podremos seguir confiando en nuestras transcripciones en tanto que reflejo objetivo de los datos, siempre y cuando tomemos algunas precauciones elementales. En primer lugar, el hecho de que sean mecanógrafos quienes preparen las transcripciones (en vez de que lo haga el propio investigador, por ejemplo) garantiza que no se produzcan, voluntaria o involuntariamente, interpretaciones sesgadas. (Los taquígrafos de los juzgados juegan precisamente ese mismo papel de testimonio neutral.) El disponer de tres transcripciones llevadas a cabo independientemente nos proporciona una medida de la objetividad del proceso. Si las grabaciones son buenas, las transcripciones coincidirán palabra por palabra, con la excepción quizás de una fracción mínima de palabras. Cuando no haya coincidencia, siempre podemos eliminar esos datos particulares o, si así lo preferimos, podemos basarnos en la coincidencia de dos de las transcripciones para fijar el resultado final.

Estrictamente hablando, pues, la transcripción del texto no se nos proporciona en tanto que dato, ya que, como hemos visto, esta se crea a través de un proceso de interpretación. Este proceso de interpretación depende de ciertos supuestos relacionados con la lengua que se utiliza y con ciertas intenciones del hablante. Para percibir este punto con mayor claridad, compárese la tarea de los mecanógrafos con la tarea de transcribir grabaciones del canto de los pájaros o del gruñido de los cerdos. Cuando un hablante humado profiere «l'importa si le do ar botón co'la mano ihquierda», nuestros mecanógrafos estarán todos de acuerdo en transcribir la pregunta «¿le importa si le doy al botón con la mano izquierda?». Sin embargo, esto es así porque conocen el castellano y porque la pregunta tiene sentido en el contexto en que fue proferida. Asimismo, si el sujeto dijera «ahora el punto se mueve d'ezquierda a lerecha», permitiríamos que los mecanógrafos normalizaran la transcripción en «ahora el punto se mueve de izquierda a derecha». Con la transcripción de cantos de pájaros o de gruñidos de cerdos, esta depuración no es posible, ni lo será hasta que alguien descubra algún día cuáles son las reglas que rigen la producción de estos sonidos y sea capaz de elaborar y codificar un sistema para describirlos.

Sin ningún esfuerzo —involuntariamente, de hecho— «damos un sentido» a la cadena sonora en el proceso de segmentarla en palabras. (Es mejor que permitamos a los mecanógrafos cambiar «d'ezquierda a lerecha» por «de izquierda a derecha», pues lo más probable es que lo hagan sin darse cuenta.) Que bajo circunstancias normales el proceso sea muy fiable y en gran medida imperceptible, no debería oscurecer el hecho de que es un proceso muy complejo incluso cuando se detiene en el reconocimiento de palabras y no llega a una interpretación completa. Cuando el mecanógrafo transcribe «a mi modo de ver, una triste ceguera embargaba mi presentimiento, una atractiva tendencia de anticipación y de afrenta, un haz de confirmaciones anticipativas que revelaban nuevas superficies detrás de las superficies», puede que no tenga ni la más remota idea de lo que significa, pero lo más probable es que esté totalmente seguro de que estas son las palabras que pronunció el hablante, sea cual sea su significado.

Es posible que tampoco el hablante sepa cuál es el significado de esas palabras. Después de todo, nuestro sujeto podría ser un zombi, o un loro disfrazado de persona, o un ordenador con un buen sistema de síntesis del habla. O, sin necesidad de ir tan lejos, puede que el sujeto se haya confundido, o puede hallarse bajo la influencia de alguna teoría mal comprendida, o puede estar queriendo jugarle una mala pasada al investigador contándole un montón de cosas sin sentido. De momento, estoy diciendo que el proceso de crear la transcripción de un texto a partir de una grabación es neutral en relación a todas estas extrañas posibilidades, si bien parte del supuesto metodológico de que hay un texto que recuperar. Cuando no existe tal texto, lo mejor es tirar a la papelera los datos sobre el sujeto en cuestión y volver a empezar.

Hasta ahora, el método descrito no es ni muy original ni particularmente controvertido. Hemos llegado a la moderada conclusión de que podemos convertir una grabación magnetofónica en un texto sin transgredir los límites de la ciencia. Nos hemos tomado nuestro tiempo en asegurar el resultado final, porque el próximo paso es el que nos concederá la oportunidad de estudiar empíricamente la conciencia, pero es también el que acarreará los mayores obstáculos y confusiones. Debemos ir más allá del texto; debemos interpretarlo como un registro de actos de habla; no ya como una mera preferencia o articulación de palabras, sino como aseveraciones, preguntas, respuestas, promesas, comentarios, demandas de aclaraciones, reflexiones en voz alta o recomendaciones dirigidas a uno mismo.

Esta interpretación nos obliga a adoptar lo que yo he denominado la actitud intencional (Dennett, 1971, 1978a, 1987a): debemos tratar a ese emisor de sonidos como un agente, como un agente racional, que posee creencias y deseos y otros estados mentales característicos por manifestar intencionalidad o «denotabilidad*», y cuyas acciones pueden ser explicadas (o pre-dichas) a partir del contenido de estos estados. Así pues, los sonidos proferidos deben ser interpretados como cosas que los sujetos querían decir, o proposiciones que querían declarar, por ejemplo, por motivos diversos. De hecho, ya partíamos de estos supuestos cuando en el paso anterior nos permitíamos depurar el texto. (Nuestro razonamiento es el siguiente: ¿por qué motivo querría alguien decir «d'ezquierda a lerecha»?)

Cualesquiera que sean los peligros que corramos al adoptar la actitud intencional en relación a estas conductas verbales, constituyen el tributo que debemos pagar si queremos tener acceso a toda una serie de tópicos que explotamos al diseñar experimentos. Existen muchos motivos por los cuales nos apetece decir cosas, y es importante excluir algunas de estas cosas mediante un método experimental. A veces, por ejemplo, las personas sienten el deseo de decir ciertas cosas no porque realmente las crean, sino porque creen que es lo que quieren oír los que las escuchan. Por lo general, es importante adoptarlas medidas necesarias para reducir al máximo las posibilidades de que tal deseo esté presente y llegue a hacerse efectivo: explicamos a los sujetos que lo que queremos oír es aquello que ellos creen, y ponemos especial cuidado en no hacerles saber qué es lo que esperamos que crean. En resumen, hacemos todo lo que podemos por ponerlos en una situación tal que, dados los deseos que les hemos inculcado (el deseo de cooperar, de recibir una gratificación, de comportarse como sujetos modelo), no tengan otra opción mejor que hacer un esfuerzo por decir efectivamente lo que creen.

Hay otra aplicación de la actitud intencional para con nuestros sujetos que es necesaria si queremos valemos de acontecimientos del tipo de presionar un botón. Generalmente, presionar un botón es una manera de llevar a cabo un acto de habla específico como, por ejemplo, aseverar que en este momento, para mí, ambas figuras aparecen superpuestas, o responder que si, que mi juicio espontáneo, precipitado (porque me han dicho que la rapidez es esencial), es que la palabra que acabo de oír estaba en la lista que escuché hace unos instantes. Por motivos experimentales, por tanto, querremos hacer explícito el significado de actos tales como presionar un botón, a fin de incorporarlo como un elemento más del texto. El tipo de acto de habla a que corresponde cada acción particular de presionar un botón depende de la interpretación intencional que se dé a las interacciones entre sujeto e investigador que se produjeron durante la preparación del sujeto para el experimento. (No toda acción de presionar un botón corresponde necesariamente a un acto de hablar; algunos de estos actos pueden ser, por ejemplo, actos fingidos de disparar o de conducir un cohete.)

Cuando surgen dudas sobre si el sujeto ha dicho lo que quería decir, o ha comprendido el problema, o conoce el significado de las palabras que se han utilizado, siempre se pueden pedir aclaraciones. Normalmente, las dudas llegan a resolverse. En teoría, el efecto que tienen estas medidas es suprimir toda fuente de ambigüedad e incertidumbre de la situación experimental, de modo que una de las posibles interpretaciones intencionales del texto (incluidos los actos de presionar un botón) no tenga competidores creíbles. Se convertirá así en la expresión sincera y fiable, por parte de un único sujeto unificado, de las creencias y opiniones de ese mismo sujeto[4]. 4

Como veremos, sin embargo, hay ocasiones en que tal supuesto es problemático, especialmente cuando nuestros sujetos padecen algún tipo de patología. ¿Qué actitud debemos adoptar ante las personas que, con aparente sinceridad, afirman no ver nada en casos de lo que se ha venido a denominar ceguera histérica, y ante la negación de su ceguera, también aparentemente sincera, que muestran aquellos individuos ciegos que padecen anosognosia (negación de la ceguera o síndrome de Anton)? Nos ocuparemos de estos fenómenos en capítulos posteriores. Si lo que queremos es comprender lo que estas personas experimentan, es evidente que no lo conseguiremos con una simple entrevista.

Además de los problemas particulares que plantean los casos raros, parece existir un problema general. ¿Acaso la práctica de interpretar la conducta verbal no equivale a suponer la conciencia de los sujetos y, por lo tanto, constituye una petición de principio en relación al problema de los zombis? Suponga que usted se enfrenta a un ordenador «parlante», y suponga que consigue interpretar sus preferencias como actos de habla que expresan sus creencias y opiniones, presumiblemente «acerca de» sus estados conscientes. El hecho de que haya una única interpretación coherente de una secuencia de conductas no significa que esa interpretación sea verdadera; podría ser que el «sujeto» se estuviera comportando como si fuera consciente; nos arriesgamos avernos engañados por un zombi que carezca por completo de vida interior. Con este método de interpretación, usted no podría confirmar si el ordenador era consciente o no. Está claro. No podemos estar seguros de que los actos de habla que observamos expresen verdaderas creencias sobre experiencias reales; quizá solamente expresen creencias aparentes sobre experiencias inexistentes. Sin embargo, el que hayamos dado con una interpretación estable de la conducta de una entidad determinada en términos de actos de habla siempre será un hecho merecedor de nuestra atención. Cualquiera que descubra una manera intersubjetivamente uniforme de interpretar el movimiento de las ramas de un árbol provocado por la brisa como «comentarios» del «tiempo» sobre la situación política actual, habrá encontrado algo maravilloso que merece ser explicado, aun en el caso de que resultaran ser los efectos de algún artilugio creado por un ingeniero guasón.

Afortunadamente, existe una analogía que nos ayudará a describir estos hechos sin que tengamos que explicarlos al mismo tiempo: podemos comparar la tarea del heterofenomenólogo de interpretar la conducta de los sujetos en el acto de interpretar una obra de ficción llevado a cabo por un lector. Se sabe (o se asume) que algunos textos, como las novelas y los cuentos, son ficción, lo cual no constituye un obstáculo para su interpretación. De hecho, al eliminar o posponer ciertas cuestiones complejas relacionadas con la sinceridad, la veracidad y la referencia, ello facilita, en determinados aspectos, la tarea de interpretar.

Considérense algunos hechos incontestables sobre la semántica de la ficción (Waiton, 1973, 1978; Lewis, 1978; Howell, 1979). Una novela cuenta una historia, pero no una historia verdadera, salvo por accidente. A pesar de que sepamos o asumamos que la historia que se cuenta no es verdadera, podemos hablar, y de hecho lo hacemos, de lo que es verdad en la historia. «Sin faltar a la verdad, podemos decir que Sherlock Holmes vivía en Baker Street y que le gustaba hacer alarde de sus capacidades mentales; en los mismos términos, no podemos decir, sin embargo, que fuera un devoto padre de familia o que trabajara en estrecha colaboración con la policía» (Lewis, 1978, pág. 37). En una historia hay muchas más cosas verdaderas de las que explícitamente se exponen en el texto. Por ejemplo, es cierto que no había aviones a reacción en el Londres de Holmes (aunque ello no se afirme de forma explícita ni sea una consecuencia lógica de lo que se afirma en el texto), pero también es cierto que había afinadores de pianos (aunque —por lo que recuerdo— no se mencione a ninguno, ni tampoco su existencia se deduzca lógicamente de lo dicho). Además de lo que es verdadero y falso en una historia, existe una vasta zona indeterminada: mientras que es verdad que Holmes y Watson tomaron el tren de las 11.10 de la estación de Waterloo a Aldershot en un día de verano, no es ni verdad ni mentira que ese día fuera miércoles (en «The Crooked Man»),

Existen problemas filosóficos deliciosos sobre cómo decir (estrictamente) todo aquello que queremos expresar sin confusiones cuando hablamos de ficción, pero no son estos los que nos interesan aquí. Puede que haya personas que se sientan intrigadas por la condición metafísica de los objetos y los personajes ficticios, pero yo no soy una de ellas. Desde mi jovial optimismo, no puedo más que suponer que las respuestas que podemos ofrecer, en el plano ontológico, a la cuestión de los resultados de la ficción no plantean ningún problema filosófico serio; la ficción es ficción, Sherlock Holmes no existe. Dejando de lado, pues, estos detalles y las ingeniosas propuestas técnicas diseñadas para tratarlos, quisiera llamar la atención sobre un hecho muy simple: es innegable que la interpretación de la ficción es factible y que ello puede producir algunos resultados incontestables. En primer lugar, el desarrollo de la historia, la exploración de «el mundo de Sherlock Holmes», por ejemplo no es ni absurdo ni ocioso; se pueden aprender muchas cosas sobre una novela, sobre su sentido, sobre el autor, incluso sobre el mundo real al aprender sobre el mundo descrito en la novela. En segundo lugar, si ponemos cierto cuidado en identificar y excluir juicios de valor o preferencias (por ejemplo, «Watson es un pelmazo presumido»), podemos acumular un volumen considerable de hechos incontestablemente objetivos sobre el mundo que se describe. Todos los intérpretes coinciden en afirmar que Holmes era más listo que Watson; la objetividad reside en la obviedad aplastante.

En tercer lugar —y esto es un motivo de alivio para los estudiantes—, el conocimiento del mundo descrito en la novela puede ser independiente del conocimiento que se tenga del texto de la novela. Yo podría llegar a hacer un trabajo aceptable sobre Madame Bovary, aunque no he leído la novela (ni siquiera en su traducción inglesa). He visto la serie de televisión realizada por la BBC, así que conozco la historia. Sé lo que ocurre en ese mundo.

Con ello pretendo demostrar, de manera general, que los hechos sobre el mundo de una ficción son hechos a un nivel puramente semántico de esa ficción; son independientes de los hechos sintácticos sobre el texto (si la ficción es un texto). Podemos comparar las versiones para teatro y cine de West Side Story con la obra de Shakespeare Romeo y Julieta; al describir las similitudes y las diferencias de lo que ocurre en esos mundos, percibimos similitudes en las obras de arte que no pueden ser descritas en los mismos términos que son apropiados para una descripción sintáctica o textual (y mucho menos física) de reproducciones concretas de esas ficciones. El hecho de que en cada mundo haya una pareja de amantes que pertenecen a ficciones distintas no es un hecho sobre el vocabulario, la estructura oracional, la longitud (en palabras o fotogramas), el tamaño, la forma y el peso de cada una de las reproducciones físicas particulares de esos trabajos.

En general, es posible describir lo que se retrata en una obra de arte (por ejemplo, Madame Bovary independientemente de la descripción que se haga de cómo se lleva a cabo ese retrato. (Es evidente que por lo general no se intenta hacer esa separación, sino que se mezclan observaciones sobre el mundo descrito con observaciones sobre los medios que pone en práctica el autor para llevar a cabo la descripción; tal separación no deja de ser posible, sin embargo.) Es incluso posible imaginar una situación en la que se posean los conocimientos suficientes sobre el mundo descrito como para ser capaz de identificar al autor de la ficción, sin ni siquiera conocer el texto o cualquier traducción lo bastante fiel del mismo. Al tener un conocimiento indirecto de lo que ocurre en una ficción, se puede llegar a hacer aseveraciones como: sólo Wodehouse podría haber imaginado tales desventuras. Pensamos que podemos calificar tipos de acontecimientos y circunstancias (y no sólo tipos de descripciones de acontecimientos y circunstancias) como kafkianos, y que podemos identificar personajes como típicamente shakespearianos. No cabe duda de que muchas de estas convicciones son erróneas (como es posible demostrar con ciertos experimentos bastante ingeniosos), pero no todas lo son. Las traigo a colación precisamente para ilustrar que podemos conseguir muchas cosas sólo a partir de lo que se representa, aun cuando poseamos un conocimiento muy pobre de cómo se lleva a cabo tal representación.

Apliquemos ahora la analogía al problema con que se enfrenta el investigador que quiere interpretar los textos producidos por sujetos, sin prejuzgar si los sujetos son zombis, ordenadores, si están mintiendo o confundidos. Consideremos las ventajas de adoptar la táctica de interpretar estos textos como una especie de ficciones, evidentemente no como literatura, pero sí como generadores de la ficción de un teórico (la cual podría resultar ser cierta finalmente). El lector de una novela permite al texto erigir un mundo (ficticio), un mundo que el texto estipula por decreto, exhaustivamente extrapolado hasta donde puede llegar la extrapolación, e indeterminado más allá de este punto; nuestro investigador, el heterofenomenólogo, permite al texto del sujeto constituir el mundo heterofenomenológico del sujeto, un mundo que el texto estipula por decreto (en tanto que texto interpretado) y que queda indeterminado más allá. Todo ello hace que el heterofenomenólogo pueda posponer la solución de aquellos problemas espinosos sobre la relación que pudiera existir entre este mundo (ficticio) y el mundo real. Esto hace que los teóricos puedan estar de acuerdo sobre qué es el mundo heterofenomenológico de un sujeto, aun cuando su visión sobre cómo se corresponden esos mundos heterofenomenológicos con eventos en el cerebro (o, si se quiere, en el alma) sea totalmente distinta. El mundo heterofenomenológico del sujeto será un postulado teórico estable e intersubjetivamente confirmable, con el mismo estatuto metafísico que, pongamos por caso, el Londres de Sherlock Holmes o el mundo según Garp.

En tanto que ficción, lo que el autor (el autor aparente) dice, vale. Más concretamente, lo que el autor aparente dice proporciona un texto que, cuando es interpretado de acuerdo con las reglas que acabamos de exponer, vale para estipular cómo es un «mundo» determinado. No nos preguntamos cómo llegó Conan Doyle a saber de qué color era la butaca de Holmes, ni tampoco se nos ocurre plantear la posibilidad de que se equivocara; es cierto que corregimos errores tipográficos y, por lo demás, hacemos la mejor y más coherente lectura del texto de que somos capaces. De modo similar, no nos preguntamos cómo saben los sujetos (los sujetos aparentes) lo que afirman, y (en este punto) ni siquiera consideramos la posibilidad de que estén equivocados; aceptamos su palabra (tal y como nosotros la interpretamos). Nótese, además, que, aunque a veces las novelas incluyan la aclaración de que las descripciones que en ellas se hacen no se refieren a personajes reales, vivos o muertos, la táctica de permitir que el texto erija un mundo no tiene por qué restringirse a obras literarias concebidas como ficciones por sus autores; podemos describir a la Reina Victoria de un biógrafo determinado o el mundo de Henry Kissinger, sin atender a las presuntas intenciones del autor de contar la verdad y de referirse, no como un acto fortuito, a personas reales.

Esta manera de tratar a las personas, como si fueran generadores de ficciones (teóricas), no es la manera normal de tratar a la gente. El conceder simplemente autoridad constitutiva a sus declaraciones puede resultar un tanto paternalista, como si les mostráramos un falso respeto y no un respeto genuino. Ello es particularmente evidente en una aplicación ligeramente distinta de la táctica heterofenomenológica que llevan a cabo los antropólogos. Un ejemplo nos será útil para clarificar este punto. Supongamos que unos antropólogos descubren una tribu que cree en un dios de los bosques, hasta entonces desconocido, llamado Fenhomo. Después de tener noticia de Fenhomo, los antropólogos se enfrentan a un dilema fundamental: pueden convertirse a la religión nativa y creer fervientemente en la existencia y las buenas obras de Fenhomo, o pueden estudiar el culto con una actitud agnóstica. Consideremos esta última. A pesar de no creer en Fenhomo, los antropólogos deciden estudiar y sistematizar tan bien como puedan la religión de estas gentes. A partir de lo que les cuentan informantes nativos, establecen descripciones de Fenhomo. Intentan hallar un cierto consenso, pero no siempre lo encuentran (algunos dicen que Fenhomo tiene los ojos azules, otros dicen que los tiene castaños; ni siquiera está claro cuál es su sexo). Intentan explicar y eliminar estas discrepancias, identificando e ignorando la palabra de los sabelotodos, explorando reformulaciones con la ayuda de sus informantes y, quizás, incluso mediando en alguna disputa. Poco a poco va surgiendo un constructo lógico: Fenhomo el dios (o diosa) de los bosques, con una lista exhaustiva de rasgos y hábitos y una biografía. Estos científicos agnósticos (que se hacen llamar a sí mismos fenhominólogos) han descrito, ordenado y catalogado parte del mundo constituido por las creencias de los nativos, y (si han hecho bien su trabajo de interpretación) han compilado una descripción definitiva de Fenhomo. Las creencias de los nativos creyentes (que llamaremos fenhoministas) son dogmáticas (se trata de su dios, después de todo), pero sólo porque Fenhomo está siendo tratado como un mero «objeto intencional», una mera ficción a ojos de los infieles, y por tanto como una criatura de las creencias (verdaderas o falsas) de los fenhoministas. Dado que estas creencias pueden contradecirse las unas a las otras, a Fenhomo, en tanto que constructo lógico, se le pueden atribuir propiedades contradictorias; esto es perfectamente posible a ojos de los fenhominólogos, ya que para ellos es solamente un constructo. Los fenhominólogos intentan presentar el mejor constructo lógico posible, pero no tienen ninguna obligación de resolver todas las contradicciones que se presenten. Están preparados para detectar desacuerdos entre los devotos que sean imposibles de resolver o de eliminar.

Evidentemente, los fenhoministas no lo ven así, por definición, ya que ellos son los creyentes para los cuales Fenhomo no es un mero objeto intencional, sino alguien tan real como usted o como yo. Su actitud para con su propia autoridad sobre la naturaleza de Fenhomo es —o debería ser— un poco más complicada. Por un lado, creen que lo saben todo sobre Fenhomo; ellos son, después de todo, fenhoministas, y ¿quién va saber más que ellos?

Sin embargo, a menos que se consideren en posesión de algo así como una infalibilidad papal, aceptan la posibilidad de estar equivocados con respecto a ciertos detalles. Es posible, pues, que puedan recibir enseñanzas sobre la verdadera naturaleza de Fenhomo. Por ejemplo, el propio Fenhomo podría ayudarles a corregir algunos detalles. Así pues, deberían sentirse un tanto molestos ante esa credulidad contenida (desde su punto de vista) de los investigadores fenhominólogos, que casi siempre se los toman escrupulosamente al pie de la letra, sin polemizar, ni dudar, siempre planteando respetuosas preguntas para resolver ambigüedades y aparentes conflictos. Un fenhominista nativo que acabara por aceptar la actitud de los antropólogos debería adoptar una postura distante o neutral hacia sus propias convicciones (¿o deberíamos decir sus propias convicciones anteriores?), y, durante el proceso, iría abandonando las filas de los verdaderamente devotos.

El método heterofenomenológico ni cuestiona ni acepta como totalmente verdaderos los testimonios de los sujetos, sino que mantiene una neutralidad constructiva y comprensiva, con la esperanza de llegar a compilar una descripción definitiva de cómo es el mundo según los sujetos. Todo sujeto que se sintiera incómodo al atribuírsele esa autoridad constructiva podría protestar: «¡No, de verdad! ¡Lo que estoy describiendo es perfectamente real, y tiene exactamente las propiedades que estoy diciendo que tiene!». La respuesta del heterofenomenólogo honesto sería asentir y asegurar al sujeto que su sinceridad no está siendo puesta en duda. Sin embargo, como los creyentes por lo general quieren más —quieren que se crea lo que dicen o, en su defecto, quieren saber cuándo su audiencia no les cree— suele ser una actitud más diplomática por parte de los heterofenomenólogos, sean antropólogos o investigadores que estudian la conciencia en un laboratorio, el evitar llamar la atención sobre su neutralidad oficial.

Esta desviación de las relaciones interpersonales normales es el precio que se debe pagar en aras de la neutralidad que requiere una ciencia de la conciencia. Oficialmente, debemos mantener una mente abierta ante la posibilidad de que nuestros sujetos aparentes estén mintiendo, sean zombies o loros disfrazados de personas, pero nunca debemos correr el riesgo de que estos se molesten haciendo público nuestro descubrimiento. Además, la táctica de la neutralidad no es más que una etapa en el camino de elaborar y confirmar una teoría empírica capaz, en principio, de justificar a los sujetos.

¿Qué significaría confirmar las creencias de los sujetos en términos de su propia fenomenología? Con la ayuda de una de nuestras analogías podremos ver mejor las diferentes posibilidades. Considérese cómo podríamos confirmar si una «novela» es una biografía auténtica (o parcialmente auténtica). Podríamos empezar haciéndonos toda una serie de preguntas como ¿en qué persona real dentro del círculo de conocidos del autor se inspira el personaje? ¿Es ese personaje la madre del autor disfrazada? ¿Qué acontecimientos reales de la infancia del autor se han transformado como por encanto en este episodio ficticio? ¿Qué esta intentando decir el autor realmente? Preguntar directamente al autor puede no ser la mejor manera de hallar una respuesta para estas preguntas, ya que es posible que ni él las conozca. A veces es razonable suponer que el autor se ha visto obligado, inconscientemente, a expresarse de forma alegórica o metafórica. Los únicos recursos expresivos de que disponía —por el motivo que fuera— no le permitían llevar a cabo una relación directa, objetiva y libre de metáforas de los acontecimientos que quería contar; la historia que ha compuesto es o un compromiso o una cortina de humo. Y como tal puede ser drásticamente reinterpretada (si es necesario, desoyendo las angustiadas protestas del autor), a fin de revelar una historia real sobre personas y acontecimientos reales. Se podría argumentar que, habida cuenta de que seguramente no es una coincidencia que tal o cual personaje de ficción posea tales o cuales rasgos, podremos entonces reinterpretar el texto que describe este personaje de manera que sus términos denoten —de manera real y no de manera ficticia— los rasgos y los actos de una persona real. Un retrato que nos presente a la Molly ficticia como una prostituta puede sin darse cuenta ser legítimamente considerado como una calumnia por parte de la Polly real, ya que todo lo que hace referencia a Molly se refiere en realidad a Polly. Las protestas del autor podrán quizás inducirnos a pensar, correcta o incorrectamente, que la calumnia no era, en ningún caso, un acto consciente o deliberado, pero hace ya tiempo que Freud y otros autores nos convencieron de que los autores, igual que nosotros, a menudo ignoran cuál es la fuente de sus intenciones. Si se puede calumniar sin darse cuenta, necesariamente tales actos deben poder ir acompañados de referencias inconscientes.

O, por utilizar otra de nuestras analogías, considérese qué ocurriría si un antropólogo llegara a confirmar la existencia de un individuo que se llama Fenhomo, que cura a los enfermos y que viaja por la selva de rama en rama como Tarzán. No es un dios, no sabe volar ni tiene el don de la ubicuidad, pero es la incuestionable fuente de todas las visiones, leyendas y creencias de los fenhoministas. Naturalmente, ello causaría una amarga desilusión entre los fieles: algunos abogarían por una revisión atenuada de su credo, mientras que otros se aferrarían a la visión ortodoxa, a pesar de que ello significara reunir al Fenhomo «real» (con sus poderes sobrenaturales intactos) y a su representante, vivo y de carne y hueso, en el mundo. La resistencia que oponen los ortodoxos a la idea de que estaban en un error con respecto a Fenhomo es comprensible. A menos que el candidato de los antropólogos a referente real de la doctrina de los fenhoministas posea un parecido sorprendente, en propiedades y dones, con el Fenhomo de las leyendas, no existirá ningún motivo para anunciar tal descubrimiento. (Compárese con la situación siguiente: «He descubierto que Papá Noel existe. Es un violinista alto y delgado que vive en Miami y que se llama Fred Dudley; odia a los niños y nunca compra regalos».)

Mi sugerencia es, pues, que si llegáramos a encontrar acontecimientos reales en los cerebros de la personas, que poseyeran un número suficiente de las propiedades «definitorias» de los elementos que pueblan los mundos heterofenomenológicos, sería razonable pensar que habíamos descubierto lo que querían decir realmente, aun cuando en un principio opusieran cierta resistencia a aceptar tales identificaciones. Y si descubriéramos que los acontecimientos reales tienen sólo un pequeño parecido con los elementos heterofenomenológicos, sería razonable declarar que, a pesar de su sinceridad, las personas se equivocan en cuanto a la expresión de sus creencias.

Siempre quedará la posibilidad de que alguien —un fenhominista empedernido— insista en afirmar que los elementos fenomenológicos reales acompañan a los acontecimientos sin ser idénticos a ellos, lo cual nada tiene que ver con el hecho de que esta afirmación sea convincente o no.

Como los antropólogos, podemos permanecer neutrales al explorar este dominio. Tal neutralidad puede parecer carente de sentido: ¿acaso no es simplemente inimaginable que los científicos lleguen a descubrir fenómenos neurofisiológicos que sean los tan celebrados elementos a que hacen referencia los sujetos en sus heterofenomenologías? Los eventos cerebrales parecen diferir demasiado de los elementos fenomenológicos como para ser los referentes reales de las creencias que expresamos en nuestros testimonios introspectivos. (Como vimos en el capítulo 1, parece que necesitamos que la sustancia mental sea la sustancia de que se componen las vacas de color violeta y otras cosas parecidas.) Sospecho que la mayoría de las personas siguen encontrando inimaginable la posibilidad de realizar tal identificación; sin embargo, en vez de aceptar que ello sea realmente imposible, prefiero que sigamos ensanchando nuestra imaginación, con la ayuda de otra fábula. Una fábula que intenta poner el cerco a un elemento fenomenológico particularmente enigmático, la imagen mental, y que tiene la virtud de ser en gran parte una historia real, que me he permitido simplificar y adornar un poco.

Figura 4.1

En la breve historia de los robots, Shakey, construido en el Stanford Research Institute de Menlo Park, California, a finales de los años sesenta por Nils Nilsson, Bertram Raphael y sus colegas, merece ser calificado de leyenda; y no porque desarrollara alguna especial habilidad o porque fuera una simulación particularmente realista de algún rasgo de la psicología humana, sino porque con sus maneras de alienígena abrió ciertas posibilidades intelectuales y cerró otras (Raphael, 1976; Nilsson, 1984). Era el tipo de robot que un filósofo podría admirar, una especie de argumento con ruedas.

Figura 4.2

Shakey era una caja con ruedas y con una cámara de televisión que funcionaba a modo de ojo, y, en vez de llevar su cerebro consigo, estaba conectado a él (en aquellos tiempos, uno de esos ordenadores estacionarios enormes) por radio. Shakey vivía en unas habitaciones donde no había más que unas cuantas cajas, pirámides, rampas y plataformas, cuidadosamente coloreadas e iluminadas para facilitar la «visión» de Shakey. Para comunicarse con él, había que teclear un mensaje desde un terminal conectado a su cerebro-ordenador, en un pseudoinglés de vocabulario muy restringido. La orden «PUSH THE BOX OFF THE PLATFORM» (literalmente, «empuja la caja fuera de la plataforma») enviaba a Shakey a buscar la caja, localizar una rampa, empujar la rampa hasta ponerla en la posición adecuada, subir por la rampa hasta la plataforma y, finalmente, empujar la caja fuera de la plataforma.

¿Cómo hacía Shakey todo esto? ¿Quizá había un pequeño gnomo en el interior de Shakey, mirando una pantalla de TV y manejando los controles?

El recurso a un único e inteligente homúnculo como este sería una de las maneras de hacerlo —aunque también sería hacer trampa—. Otra manera de conseguirlo consistiría en situar a un controlador humano fuera del cuerpo de Shakey, con un sistema de control remoto por radio. Esta sería la solución cartesiana, con el transmisor/receptor de Shakey jugando el papel de la glándula pineal, y las señales de radio como dobles —nada milagrosos en este caso— de los mensajes no físicos del alma de que hablaba Descartes en su teoría. La vacuidad de estas «soluciones» es aparente; pero ¿cómo podría ser una solución que no fuera vacía? En un principio puede parecer inconcebible —o por lo menos demasiado complejo como para ser imaginable—, pero este es precisamente el tipo de obstáculos para la imaginación que debemos afrontar y vencer. Finalmente, resulta más fácil de lo que pudiera parecer el imaginar de qué manera ponía en práctica Shakey sus cualidades sin la ayuda de un homo ex machina.

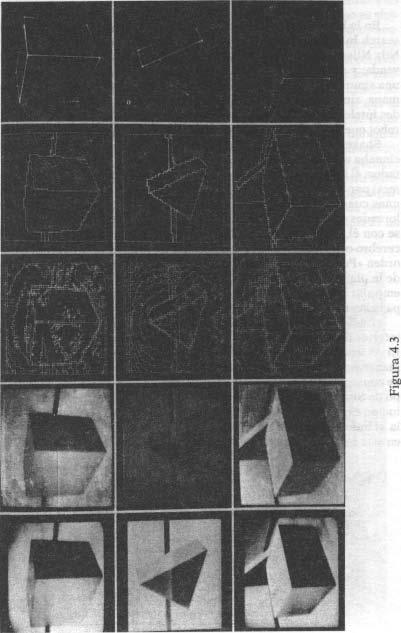

En particular, ¿cómo distinguía Shakey las cajas de las pirámides con la ayuda de su ojo de televisión? La respuesta, a grandes rasgos, era directamente accesible al observador, quien podía presenciar el proceso en la pantalla del ordenador. Una única imagen de televisión, la imagen de una caja, por ejemplo, aparecía en el monitor; la imagen era entonces purificada y rectificada hasta hacerla más nítida y, después, como por arte de magia la silueta de la caja aparecía delineada con unas claras líneas blancas; la imagen se convertía en un dibujo lineal (figura 4.3, página 100).

Acto seguido, Shakey analizaba el dibujo lineal; cada vértice era identificado ya fuese como un vértice de tipo L, de tipo T, de tipo X, de tipo flecha o de tipo Y. Si se descubría un vértice de tipo Y, entonces el objeto tenía que ser una caja, y no podía ser una pirámide; una pirámide no podría proyectar un vértice de tipo Y desde ningún punto de vista.

Esto no deja de ser una simplificación, pero sirve como ilustración de los principios generales sobre los que se basaba el sistema; Shakey tenía un programa de «semántica de líneas» que le permitía manejar las reglas generales para determinar la categoría del objeto cuya imagen aparecía en el monitor. Al mirar el monitor, era de esperar que los observadores sintieran una cierta inquietud al constatar que estaba ocurriendo algo extraño: estaban presenciando un proceso de transformación de imágenes en un monitor, pero Shakey no estaba mirando al monitor. Shakey no estaba mirando ni a ese ni a otro monitor en el que las mismas imágenes estuvieran siendo transformadas y analizadas. El equipo sólo disponía de ese monitor y, para el caso, este podía apagarse o desenchufarse sin que ello afectara al proceso de análisis perceptivo de Shakey. ¿Acaso era este monitor un truco para engañarnos? ¿Para quién había sido ideado? Para los observadores. ¿Qué relación había, pues, entre lo que se podía ver en el monitor y los acontecimientos que se producían en el interior de Shakey?

El monitor era para los observadores, pero la idea del monitor era también para los diseñadores de Shakey. Considérese la tarea ingente a la que se enfrentaban: ¿cómo se puede tomar la información de salida de una simple cámara de televisión y extraer de ahí una serie de procesos de identificación de cajas que sean fiables? De los muchos encuadres posibles que la cámara podía enviar al ordenador, sólo un pequeño subconjunto de los mismos correspondía a imágenes de cajas; cada cuadro consistía simplemente en una matriz de celdillas blancas y negras o píxels, encendidos y apagados, ceros y unos. ¿Cómo se podía escribir un programa capaz de identificar solamente aquellos cuadros que correspondían a imágenes de cajas? Simplificando un poco, supóngase que la retina de la cámara fuera una parrilla de 10 000 píxels, de 100 por 100. En este caso, cada cuadro sería una de las posibles secuencias de 10 000 ceros y unos. ¿Qué patrones de ceros y unos se formarían entonces ante la presencia de una caja?

En primer lugar, piense en todos esos ceros y unos distribuidos en una matriz, que reproduzca la imagen de la cámara en el espacio, como en la matriz de píxels visible en el monitor. Numere los píxels en cada fila de izquierda a derecha, como las palabras en una página (y a diferencia de la televisión comercial, cuyo escáner procede en zigzag). Observe, entonces, que las regiones oscuras se componen mayormente de ceros y las regiones claras de unos. Además, la frontera vertical entre una región clara a la izquierda y una región oscura a la derecha puede ser descrita de forma bastante simple en términos de una secuencia de ceros y unos: una secuencia formada principalmente por unos hasta el píxel número n, seguida por una secuencia formada principalmente de ceros, seguida, exactamente 100 dígitos después (en la siguiente línea), por otra secuencia formada principalmente de unos hasta el píxel n+100, seguida mayormente por ceros y así, sucesivamente, en múltiplos de 100.

Un programa capaz de capturar tales periodicidades en el flujo de dígitos proveniente de la cámara podría localizar las fronteras verticales. Una vez localizada, la frontera puede convertirse en una línea vertical blanca y nítida a través de un prudente proceso de sustitución de ceros por unos y viceversa, de manera que una secuencia como 00011000 se repita exactamente cada cien posiciones en la secuencia completa.

Una frontera de claro/oscuro horizontal es igualmente fácil de detectar: un lugar en la secuencia donde una vorágine de unos se ve replicada 100, 200 y 300 dígitos más adelante (etc.) por una vorágine de ceros.

Figura 4.6

Las fronteras en pendiente son un poco más difíciles; el programa debe buscar una progresión en la secuencia. Una vez todas las fronteras han sido localizadas y dibujadas en blanco, el dibujo lineal está completo, y se pone en marcha el paso siguiente, y también el más complejo: se «colocan» «plantillas» sobre segmentos de las líneas a fin de identificar los vértices. Una vez hecho esto, utilizar el programa de semántica de líneas para categorizar el objeto que aparece en la imagen es una tarea bastante sencilla; tan sencilla a veces como buscar un único vértice de tipo Y.

Hay numerosos aspectos de este proceso que son relevantes para nuestros propósitos. En primer lugar, cada uno de los subprocesos es «tonto» y mecánico. Es decir, ninguna parte del ordenador tiene que comprender lo que está haciendo y por qué, y, además, no hay misterio alguno sobre cómo se lleva a cabo mecánicamente cada uno de los pasos del proceso. No obstante, una organización inteligente de esos procesos tontos y mecánicos produce un dispositivo que ocupa el lugar de un observador entendido (colóquese todo el sistema de visión en una «caja negra» cuya función es la de «decir a Shakey lo que necesita saber» sobre lo que tiene enfrente de sí, basado en encuadres de TV que funcionan como información de entrada. Al principio nos sentiremos inclinados a pensar que la única manera de hacerlo es poner un hombrecillo dentro de la caja negra, que mire la pantalla. Ahora vemos que este homúnculo, con sus limitadas tareas, puede ser sustituido por una máquina.)

Una vez vemos cómo se hace, también podemos ver que mientras el proceso es fuertemente análogo a un proceso en el que realmente se miran (y se dibujan y se borran) puntos blancos y negros en una pantalla, la localización real en el ordenador de cada una de las operaciones de cambio de ceros en unos y viceversa no es importante, siempre y cuando los números que funcionan como «direcciones» temporales de los dígitos individuales codifiquen la información de qué pixel está junto a qué píxel. Supóngase que apagamos el monitor. En este caso, pese a que no hay (o no tiene por qué haber) una imagen bidimensional real localizable en el espacio interior del ordenador (en tanto que, pongamos por caso, «patrón de excitación en el hardware»), las operaciones son homomórficas (paralelas) a los acontecimientos que observábamos en el monitor. Esos acontecimientos son los únicos que contienen realmente imágenes: una superficie bidimensional de puntos fosforescentes excitados dibujando una forma de tamaño, color, localización y orientación determinados. Así pues, en un sentido estricto, Shakey no detecta cajas a través de una serie de transformaciones de imágenes; la última imagen real en el proceso es la que aparece dentro del campo receptivo de la cámara. En otro sentido estricto, pero metafórico, Shakey sí que detecta cajas a través de una serie de transformaciones de imágenes: el proceso que acabamos de describir, que convierte fronteras de claro/oscuro en un dibujo lineal y después categoriza los vértices. El hecho de que este sentido estricto es, a pesar de todo, metafórico puede evidenciarse al observar que existe una serie de propiedades que sería de esperar que las imágenes reales poseyeran y de las que las «imágenes» transformadas por Shakey carecen: no tienen color, ni tamaño, ni orientación. (Con esta imagen podríamos plantear una bonita adivinanza: pienso en una imagen que no es ni mayor ni menor que la Mona Lisa, que no es ni en color ni en blanco y negro, y que no se orienta hacia ninguna dirección de la brújula. ¿Qué es?) El proceso que Shakey utilizaba para extraer información acerca de los objetos de su entorno a partir de la luz apenas se parece al proceso de la visión humana, ni probablemente al proceso visual de cualquier otra criatura. Podemos ignorar este punto por el momento, sin embargo, con el fin de contemplar una posibilidad bastante abstracta en cuanto al modo en que pueden ser descubiertas en el cerebro las imágenes mentales de que nos informan los sujetos humanos. La exposición que hicimos del sistema de visión de Shakey ha sido deliberadamente simplificada a fin de subrayar los aspectos teóricos básicos. Ahora vamos a hacer un poco de ciencia-ficción para establecer un nuevo punto: supóngase que cruzamos a Shakey con otro personaje famoso de la inteligencia artificial, el sistema SHRDLU de Terry Winograd (1972), el cual manipulaba bloques (imaginarios) y después respondía preguntas sobre lo que estaba haciendo y por qué. La mayoría de las respuestas de SHRDLU estaban «enlatadas»: frases o patrones-frase prefabricadas por el propio Winograd. El objetivo de SHRDLU era explorar de forma abstracta alguna de las tareas de tratamiento de la información a que se enfrenta cualquier interlocutor, no elaborar un modelo realista de la producción del habla humana, lo cual se aproxima bastante al espíritu de nuestro experimento mental. (En el capítulo 8 examinaremos modelos de producción del habla más realistas.) Un intercambio con nuestra nueva versión de Shakey, rediseñado para manejar un repertorio más sofisticado de acciones verbales, podría proceder de la manera siguiente:

¿Por qué has movido la rampa?

PARA SUBIR POR LA PLATAFORMA.

¿Y por qué querías hacer esto?

PARA EMPUJAR LA CAJA.

¿Y por qué querías hacer esto?

PORQUE TÚ ME LO HAS PEDIDO.

Pero supóngase que ahora preguntáramos a Shakey:

¿Cómo distingues las cajas de las pirámides?

¿Qué frases deberíamos diseñar para que Shakey nos «respondiera»? He aquí tres posibilidades:

¿Cuál es la respuesta más adecuada que debería dar Shakey? A su manera, las tres respuestas son ciertas; son descripciones del procesamiento de la información a niveles diferentes, con diferentes grados de precisión o profundidad. El tipo de respuesta que consideremos apropiado introducir en Shakey es en gran medida una cuestión de diseño relacionada con el grado de acceso a los procesos perceptivos con que queremos dotar a la capacidad expresiva de Shakey (la caja negra SHRDLU). Puede que haya buenos motivos de ingeniería para negar un acceso profundo (detallado, costoso en términos de tiempo) a los procesos intermedios de análisis. Sin embargo, cualesquiera que sean las capacidades autodescriptivas de que dotemos a Shakey, habrá un límite en cuanto a la profundidad y el detalle de los «conocimientos» sobre lo que está ocurriendo en su interior y que le será posible expresar. Si la mejor respuesta que puede dar es la 3, entonces se encuentra en la misma posición en cuanto al problema de la discriminación de pirámides y cajas en que nos encontramos nosotros cuando se nos pregunta cómo distinguimos la palabra «sol» de la palabra «son»; no sabemos cómo lo hacemos; una suena como «sol» y la otra como «son» —más no podemos decir—. Y si se diseña a Shakey para dar respuestas como la de 2, habrá otras preguntas a las que no podrá responder, como por ejemplo «¿cómo dibujas líneas blancas en tus imágenes mentales?». O «¿cómo identificas un vértice de tipo flecha?».

Supóngase que diseñamos a Shakey para tener un acceso de tipo 2 a sus procesos de análisis perceptivo; cuando le preguntemos sobre ello, nos hablará sobre las transformaciones de imágenes que lleva a cabo. Sin que él lo sepa, desenchufamos el monitor. ¿Tenemos entonces derecho a decirle que nosotros sabemos más que él? ¿Él no está procesando imágenes, aunque piense que sí? ( Dice que lo hace, así que, siguiendo la estrategia heterofenomenológica, interpretaremos esto como una expresión de sus creencias.) Si fuera la simulación realista de una persona, podría replicar que no teníamos ningún derecho a decirle a él lo que estaba ocurriendo en su propia mente. ¡Él sabe lo que está haciendo, lo que está haciendo realmente! Si fuera un poco más refinado, podría convenir en que lo que estaba haciendo sólo se podía describir de forma alegórica como procesamiento de imágenes, pese a tener una fuerte tendencia a describirlo de esa manera. En este caso, podríamos decirle que su manera metáforica de presentarlo era bastante atinada.

Si, por otra parte, fuéramos un poco más diabólicos, podríamos trucar a Shakey para que llevara a cabo una charla totalmente espúrea sobre lo que estaba haciendo. Podríamos diseñarlo para querer decir cosas sobre lo que estaba ocurriendo en su interior que no tuvieran la más mínima relación con lo que realmente ocurría. («Utilizo la información de mi TV para dirigir mi cincel interno, el cual modela una forma tridimensional a partir de un bloque de arcilla mental. Entonces, si mi homúnculo se puede sentar encima, es una caja; si se cae, es una pirámide.») No existe ninguna interpretación que conserve el valor de verdad de un testimonio como este; Shakey estaría sólo fabulando, construyendo una historia sin «darse cuenta».

Y en nuestro caso, esta posibilidad demuestra por qué debemos tomarnos la molestia de dar el rodeo de considerar la heterofenomenología como si se tratara de la interpretación de una ficción. Como ya hemos podido comprobar, hay ocasiones en que las personas simplemente se equivocan al valorar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y no es que mientan ante la situación experimental, sino que se dedican a fabular; llenan huecos, conjeturan, especulan, confunden teorizar con observar. La relación entre lo que dicen y aquello que les hace decir lo que dicen no podría ser más oscura tanto para nosotros, los heterofenomenólogos que lo vemos desde fuera, como para los sujetos mismos. Ellos no tienen ninguna manera de «ver» (presumiblemente, con un ojo interior) los procesos que gobiernan sus aseveraciones, lo cual no les impide tener sinceras opiniones que expresar.

Resumiendo, los sujetos son creadores inconscientes de ficciones, pero decir que son inconscientes viene a ser el reconocimiento de que lo que dicen es, o puede ser, un reflejo exacto de cómo les parece a ellos que es. Nos cuentan cómo es para ellos resolver el problema, tomar la decisión, reconocer el objeto. Porque son (aparentemente) sinceros, aceptamos que así debe ser para ellos, de lo que se deduce que ello no puede ser más que una incierta guía de lo que está ocurriendo en su interior. A veces es posible demostrar que a pesar de todo las ficciones inconscientes que creamos como sujetos son verdaderas, si dejamos espacio para una cierta relajación metafórica como hicimos en el caso de la respuesta de tipo 2 de Shakey. Por ejemplo, recientes investigaciones en el marco de la psicología cognitiva sobre el problema de las imágenes han demostrado que nuestros testimonios introspectivos sobre las imágenes mentales que experimentamos (sean vacas de color violeta o pirámides) no son totalmente falsos (Shepard y Cooper, 1982; Kosslyn, 1980; Kosslyn, Holtzman, Gazzaniga y Farah, 1985). Trataremos este asunto con mayor detalle en el capítulo 10, donde veremos de qué modo pueden interpretarse nuestros testimonios sobre la imaginería mental para que estos se hagan verdaderos. Sin embargo, como en el caso del Fenhomo terrenal, que resulta no ser capaz de volar ni poseer el don de la ubicuidad, las cosas que encontremos en el cerebro y que identifiquemos como imágenes mentales no tendrán las propiedades maravillosas que con tanta seguridad los sujetos han atribuido a sus imágenes. Las «imágenes» de Shakey constituyen un ejemplo claro de cómo algo que no es una imagen puede ser aquello de lo que estamos hablando como si de una imagen se tratara. Aunque los procesos cerebrales que subyacen a la imaginería humana probablemente no se parezcan mucho a los procesos de Shakey, hemos abierto una vía para todo un abanico de posibilidades que de otra manera resultaba difícil de imaginar.

Al comenzar este capítulo prometíamos describir un método, el método heterofenomenológico, que permanecía neutral ante cualquier discusión que enfrentara a enfoques subjetivos y objetivos de la fenomenología, y ante la realidad física o no física de las entidades fenomenológicas. Hagamos un breve repaso del método a fin de comprobar que es realmente así.

En primer lugar, ¿qué actitud tomar ante el problema de los zombies?

Muy fácil, la heterofenomenología por sí misma no puede distinguir entre zombies y personas reales y conscientes, y, por tanto, no pretende ni resolver ni descartar el problema de los zombies. Ex hypothesi, los zombies se comportan exactamente igual que las personas reales y, dado que la heterofenomenología es una manera de interpretar la conducta (incluida la conducta interna de los cerebros, etc.), esta llegará exactamente al mismo mundo heterofenomenológico sea para Zoé que para Zoé la zombie, su gemela sin conciencia. Los zombies tienen un mundo heterofenomenológico, lo cual sólo significa que cuando los teóricos lo interpretan, llevan a cabo exactamente la misma tarea, utilizando exactamente los mismos medios, que cuando nosotros interpretamos a nuestros amigos. Evidentemente, como ya hemos señalado, algunos de nuestros amigos podrían ser zombies. (Me resulta un poco difícil contener la risa ante todo esto, pero ya que algunos de los más serios filósofos se toman muy en serio el problema de los zombies, no puedo más que hacer otro tanto.)

Seguro que no hay nada malo, ninguna parcialidad, al atribuir un mundo heterofenomenológico a los zombies, ya que es una concesión realmente pequeña. Este es el minimalismo metafísico de la heterofenomenología. El método describe un mundo, el mundo heterofenomenológico del sujeto, donde hallamos diversos objetos (objetos intencionales, en la jerga filosófica) y en donde les pasan diversas cosas a estos objetos. Si alguien pregunta:

¿qué son estos objetos y de qué están hechos?,

nuestra respuesta podría ser:

«¡Nada!». ¿De qué está hecho mister Pickwick? De nada. Mister Pickwick es un objeto ficticio, como también lo son los objetos descritos, nombrados y mencionados por el heterofenomenólogo.

«Pero, como teórico, ¿no resulta un tanto embarazoso admitir que se está hablando de entidades ficticias, de cosas que no existen?» En absoluto. Los que se ocupan de la teoría literaria llevan a cabo una tarea intelectual honesta y valiosa describiendo entidades ficticias, como también lo hacen los antropólogos, que estudian los dioses y los brujos de las diferentes culturas. También lo hacen los físicos, a quienes si se les pregunta de qué está hecho un centro de gravedad, responderían, «¡De nada!». Los objetos heterofenomenológicos, como los centros de gravedad o el Ecuador, son abstracta, no concreta (Dennett, 1987a, 1991a). No son fútiles fantasías, sino trabajosas ficciones teóricas. Además, a diferencia del caso de los centros de gravedad, queda abierta la vía de sustituirlas por concreta si los progresos de la ciencia empírica así lo permiten.

Hay dos maneras de estudiar el diluvio universal: uno puede asumir que es pura mitología, pero mitología digna de ser estudiada, o se puede intentar averiguar si detrás de eso efectivamente se oculta una catástrofe meteorológica o geológica. Ambas investigaciones pueden ser científicas, pero la primera es menos especulativa. Si lo que usted quiere hacer es especular sobre la segunda posibilidad, la primera cosa que deberá hacer es llevar a cabo una cuidadosa investigación en la línea de la primera posibilidad a fin de descubrir qué indicios hay. Similarmente, si usted quiere estudiar de qué modo (o incluso si es cierto que) los elementos fenomenológicos son eventos en el cerebro, la primera cosa que deberá hacer es elaborar un completo catálogo heterofenomenológico de los objetos. Así se corre el riesgo de ofender a los sujetos (de la misma manera que los antropólogos que estudian a Fenhomo corren el riesgo de ofender a sus informantes), pero es el único modo de evitar esa batalla de «intuiciones» que, en su defecto, pasa por ser fenomenología.