Figura 12.1

Los qualia descalificados

Si lo lanzamos en un agujero causal, un quale simplemente pasará a través de él.

IVAN FOX, 1989, pág. 82.

Cuando la cuerda de su cometa se enreda, en principio es posible desenredarla, especialmente si usted es persona paciente y analítica. Sin embargo, hay momentos en los que se dejan de lado los principios y triunfa el espíritu práctico. Vaya a comprar una cuerda nueva para la cometa. Le saldrá más barato que dedicar tanto tiempo a recuperar la cuerda vieja, y así pronto podrá volver a ver volar su cometa. Así es como se debe proceder, en mi opinión, con el asunto filosófico de los qualia, un tormentoso lío de experimentos mentales, jergas, juegos de palabras, alusiones a presuntas refutaciones, resultados «recibidos» que deberían ser devueltos al remitente y toda una serie de vías muertas y circunloquios cada vez más barrocos y extravagantes. Algunos nudos es mejor cortarlos, de modo que no.me dedicaré a hacer un repaso detallado de toda la bibliografía, aunque es posible encontrar en ella momentos de una profundidad y un ingenio que me han sido de gran utilidad (Shoemaker, 1975, 1981, 1988; White, 1986; Kitcher, 1979; Harman, 1990; Fox, 1989). En el pasado intenté desenredar el lío (Dennett, 1988a), pero ahora pienso que lo mejor es intentar empezar otra vez desde el principio.

No es difícil comprender por qué los filósofos se han hecho un enorme lío con los qualia. Empezaron por donde empezaría todo aquel con un mínimo de sentido: con las intuiciones más fuertes y claras sobre sus propias mentes. Todas estas intuiciones, ¡ay!, constituyen un círculo cerrado de doctrinas que se sostienen entre sí, aprisionando las mentes de los filósofos en el Teatro Cartesiano. Y a pesar de que los filósofos han descubierto las paradojas inherentes a este círculo cerrado de ideas —este es precisamente el motivo por el cual existe toda esa bibliografía sobre los qualia—, nunca han dispuesto de una visión alternativa completa a la que adherirse, de modo que han persistido en fiarse de sus fuertes intuiciones, lo cual siempre los devuelve a esa prisión paradójica. Por eso la bibliografía sobre los qualia se hace cada vez más oscura, sin llegar nunca a un acuerdo. Pero ahora ya disponemos de una visión alternativa, el modelo de las Versiones Múltiples. Utilizándolo podemos ofrecer una explicación positiva bastante diferente de todas estas cuestiones. Más adelante, en las secciones 4 y 5, podremos detenernos para compararla con las visiones a las que se supone que tiene que sustituir.

En un excelente libro introductorio sobre el cerebro encontramos el siguiente pasaje:

El «color» en sí mismo no existe en el mundo; sólo existe en los ojos y en el cerebro del observador. Los objetos reflejan la luz a diferentes longitudes de onda, pero estas ondas de Luz no tienen color (Ornstein y Thompson, 1984, pág. 55).

Esta afirmación constituye un duro golpe para la visión tradicional, pero nótese que si la tomamos en su sentido estricto y literal, no puede querer decir lo que los autores quieren decir, y no puede ser cierta. El color, dicen los autores, no existe «en el mundo», sino solamente en «los ojos y el cerebro» del observador. Pero los ojos y el cerebro del observador están en el mundo, al igual que lo están otras partes del mundo físico como, por ejemplo, los objetos que ve el observador. Y al igual que esos objetos, los ojos y el cerebro tienen color. Los ojos pueden ser azules, castaños o verdes, e, incluso, el cerebro no está hecho solamente de materia gris (y blanca): además de la substancia nigra (la sustancia negra), está el locus ceruleus (el lugar azul). No obstante, es evidente que los colores que están «en los ojos y en el cerebro del observador» en este sentido no son aquello de lo que los autores están hablando. ¿Qué es lo que nos hace pensar que el color existe en cualquier otro sentido?

La ciencia moderna —esta es la versión más o menos estándar de la historia— ha suprimido los colores del mundo físico, sustituyéndolos por radiaciones electromagnéticas incoloras de longitudes de onda diferentes, que rebotan sobre las superficies que de forma variable reflejan y absorben esas radiaciones. Podría parecer que el color está ahí afuera, pero no es así. Está aquí dentro, en «los ojos y el cerebro del observador». (Si los autores del pasaje no fuesen unos materialistas tan buenos, probablemente habrían dicho que el color está en la mente del observador, lo que los habría salvado de la lectura absurda que acabamos de hacer de sus palabras, pero les habría causado muchos más problemas). Pero, entonces, si no hay ningún figmento interno que pueda colorearse en algún sentido especial, subjetivo, interno a la mente y fenoménico del término, ¡los colores desaparecen por completo! Algo tiene que ser esos colores que conocemos y amamos, esos colores que mezclamos y combinamos. ¿Dónde, ay, pueden estar?

Este es el viejo enigma filosófico con el que tenemos que enfrentarnos. En el siglo XVII, el filósofo John Locke (y antes que él, el científico Robert Boyle) bautizó las propiedades como los colores, los olores, los sabores y los sonidos con el nombre de cualidades secundarias, que distinguía de las cualidades primarias como el tamaño, la forma, el movimiento, el número y la solidez. Las cualidades secundarias no eran cosas en la mente, sino poderes de las cosas en el mundo (gracias a sus cualidades primarias particulares) para producir y provocar ciertas cosas en las mentes de los observadores. (¿Y qué ocurre cuando no hay ningún observador? Este es el eterno y conocido enigma del árbol que cae en el bosque. ¿Hace algún ruido? La respuesta queda como ejercicio para el lector). La definición de las cualidades secundarias que dio Locke se ha convertido en la interpretación más común de la ciencia que hace el profano, y tiene sus virtudes, pero también se cobra sus prendas: las cosas producidas en la mente. La cualidad secundaria de rojo, por ejemplo, era para Locke la propiedad disposicional o poder que poseen ciertas superficies de los objetos físicos, gracias a los rasgos microscópicos de su textura, para producir en nosotros la idea de rojo cada vez que la luz se reflejaba desde esas superficies hacia nuestros ojos. Puede que el poder del objeto exterior esté bastante claro, así lo parece por lo menos, pero ¿qué cosa puede ser una idea de rojo? ¿Podemos acaso decir que, como un bonito traje azul, está coloreada, en cierto sentido? ¿O, por el contrario, debemos decir que, como una animada discusión sobre el color morado, es sobre un color, sin que por ello podamos decir que ella misma está coloreada? Ello nos abre algunas posibilidades, pero ¿cómo puede ser una idea sobre un color (el color rojo, por ejemplo), si no hay nada en ninguna parte que sea rojo?

De todos modos, ¿qué es el rojo? ¿Qué son los colores? Los colores siempre han sido el ejemplo favorito de los filósofos y, por el momento, no voy a apartarme de la tradición. En el análisis filosófico de Wilfrid Sellars (1963, 1981b) quien distinguió las propiedades disposicionales de los objetos (las cualidades secundarias de Locke) de lo que él denominó propiedades ocurrentes, encontramos un excelente ejemplo del problema principal con que se encuentra la tradición. Un cubito de hielo de color rosa guardado en la nevera con la luz apagada posee la cualidad secundaria de rosa, pero no existe ninguna instancia de la propiedad de rosa ocurrente hasta que el observador abre la nevera y mira en su interior. ¿Es el rosa ocurrente una propiedad de algo en el cerebro o de algo «en el mundo exterior»? En cualquier caso, insiste Sellars, el rosa ocurrente es una propiedad «homogénea» de algo real. Parte de lo que Sellars quería negar con su insistencia en la homogeneidad sería la hipótesis de que el rosa ocurrente es algo parecido a la actividad neuronal de intensidad 97en la región 75 del cerebro. También quería negar que el mundo subjetivo de la fenomenología del color se agote con algo tan incoloro como los juicios de que una cosa u otra es, o parece ser, de color rosa. Por ejemplo, el acto de recordar en nuestro ojo de la mente el color de un plátano maduro y de juzgar que ese color es el amarillo no tiene en sí mismo la capacidad de provocar la existencia del amarillo ocurrente (Sellars, 1981; Dennett, 1981b). Eso no sería más que juzgar que algo era amarillo, un fenómeno que en sí mismo tiene tan poco amarillo ocurrente como el que tendría un poema sobre los plátanos.

Sellars llegó al extremo de afirmar que todas las ciencias físicas deberían sufrir un cambio revolucionario a fin de acomodar conceptos como el de rosa ocurrente. Muy pocos filósofos le siguieron en esta visión tan radical, aunque, recientemente, el filósofo Michael Lockwood (1989) ha resucitado una versión de la misma. Otros filósofos, como por ejemplo Thomas Nagel, han considerado que incluso después de tal revolución la ciencia seguiría siendo incapaz de tratar con dichas propiedades:

Los rasgos subjetivos de los procesos mentales conscientes —al contrario que sus causas y efectos físicos— no pueden ser recogidos por la forma de pensamiento purificado apropiada para tratar con el mundo físico que subyace a las apariencias (1986, pág. 15).

Los filósofos han adoptado varios nombres para las cosas en el observador (o propiedades del observador) que se supone que proporcionan cobijo a los colores y el resto de propiedades que han sido expulsadas del mundo «externo» por las victorias de la física: «sensaciones puras», «sensa», «cualidades fenoménicas», «propiedades intrínsecas de las experiencias conscientes», «el contenido cualitativo de los estados mentales» y, por supuesto, «qualia», el término que yo utilizaré aquí. Existen diferencias bastante sutiles entre las definiciones de cada uno de estos términos, pero no me voy a andar con muchos miramientos con ellas. En el capítulo anterior pareció que yo negaba la existencia de cualquiera de estas propiedades y, sin que sirva de precedente, esta vez sí es lo que parece: niego que cualesquiera de estas propiedades exista. Pero (y aquí vuelve nuestro tema recurrente) estoy completamente de acuerdo en que parece haber qualia.

Parece haber qualia porque realmente parece como si la ciencia nos hubiera demostrado que los colores no pueden estar ahí afuera y que, por tanto, tienen que estar aquí dentro. Además, parece que lo que está aquí dentro no pueden ser solamente los juicios que emitimos cuando los cosas nos parecen coloreadas. Sin embargo, este razonamiento es confuso. Lo que la ciencia ha demostrado es simplemente que las propiedades de reflexión de la luz de los objetos hacen que las criaturas entren en diversos estadios discriminativos, esparcidos por sus cerebros y subyacentes a toda una serie de disposiciones innatas y hábitos aprendidos de muy variada complejidad. ¿Y cuáles son sus propiedades? Aquí podemos jugar la carta de Locke por segunda vez: estos estados discriminativos de los cerebros de los observadores poseen varias propiedades «primarias» (las propiedades mecánicas debidas a sus conexiones, los estados de excitación de sus elementos, etc.) y, en virtud de estas propiedades primarias, poseen diversas propiedades secundarias y meramente disposicionales. En las criaturas humanas con lenguaje, por ejemplo, estos estados discriminativos a menudo ponen a estas criaturas en disposición de expresar eventualmente juicios verbales en alusión al «color» de las cosas. Cuando alguien dice «sé que el anillo no es realmente rosa, pero la verdad es que parece rosa», la primera cláusula expresa un juicio sobre algo en el mundo, y la segunda cláusula expresa un juicio de segundo orden sobre un estado discriminativo sobre algo en el mundo. La semántica de dichos enunciados deja claro cuál es la supuesta naturaleza de los colores: las propiedades de reflexión de las superficies de los objetos o de los volúmenes transparentes (el cubito de hielo rosa o un rayo de luz fluorescente). Y de hecho eso es efectivamente lo que son, aunque determinar exactamente qué propiedades de reflexión tienen no es tarea fácil (por motivos que estudiaremos en el próximo apartado).

¿Poseen también nuestros estados internos discriminativos propiedades «intrínsecas» especiales, esas propiedades subjetivas, privadas e inefables que constituyen la manera en que a nosotros nos parece que vemos las cosas (que oímos, que olemos, etc.)? Estas propiedades adicionales serían los qualia, pero antes de examinar los argumentos que han desarrollado los filósofos en sus intentos de probar que existen dichas propiedades adicionales, intentaremos eliminar los motivos para creer en estas propiedades, buscando explicaciones alternativas para los fenómenos que parecen necesitar de ellas. Así, los errores que sistemáticamente se cometen en esos intentos de probar la existencia de los qualia serán más fácilmente perceptibles.

De acuerdo con esta visión alternativa, los colores son propiedades que, después de todo, están «ahí afuera». En lugar de las «ideas de rojo» de Locke, tenemos (en los seres humanos normales) estados discriminativos cuyo contenido es: rojo. Un ejemplo nos servirá de ayuda para poner en claro qué son, y, aún más importante, qué no son, exactamente estos estados discriminativos. Podemos comparar el color de las cosas del mundo colocándolas las unas al lado de las otras y observándolas, a fin de comprobar a qué conclusión llegamos, pero también comparar colores recordándolos o imaginándolos «en nuestras mentes». ¿Es el rojo de las franjas de la bandera americana igual, más oscuro, más claro, más brillante o más o menos anaranjado que el rojo del traje de Papá Noel (o que el rojo de los buzones en Gran Bretaña, o que el rojo de la estrella roja soviética)? (Si ninguna de estas referencias está disponible en su memoria, inténtelo con otros pares como el azul tarjeta Visa y el azul cielo, el verde mesa de billar y el verde manzana de la Golden, o el amarillo limón y el amarillo canario). Somos capaces de hacer estas comparaciones «en nuestros ojos de la mente», y cuando lo hacemos, logramos que algo ocurra en nosotros que recupera información de la memoria y nos permite comparar, en la experiencia consciente, los colores de los objetos tal como los recordamos (o, en todo caso, tal como nos parece que los recordamos). Algunos somos mejores que otros en este tipo de ejercicio, sin duda, y muchos de nosotros no nos sentimos muy seguros ante los juicios que emitimos bajo tales circunstancias. Por este motivo llevamos muestras de color o de tela cuando vamos a la tienda, porque así podemos poner las muestras de los colores que queremos comparar en el mundo exterior una junto a otra.

¿Qué ocurre, de acuerdo con mi propuesta, cuando hacemos estas comparaciones «en nuestros ojos de la mente»? Pues algo muy parecido a lo que ocurriría en una máquina —un robot— que también fuera capaz de efectuar estas comparaciones. Recuérdese el Vorsetzer del CADBLIND Mark I del capítulo 10 (aquel que tenía una cámara que se podía enfocar hacia la pantalla del sistema de CAD). Supóngase que le presentamos una imagen en color de Papá Noel y le preguntamos si el rojo de esta imagen es más oscuro que el rojo de la bandera americana (un dato que ya tiene almacenado en memoria). Esto es lo que haría: recuperaría de la memoria su representación de la Oíd Glory y localizaría las franjas «rojas» (llevan la etiqueta «rojo #163» en su diagrama). Después comparará este rojo con el rojo del traje de Papá Noel en la imagen que tiene enfrente de la cámara, que el sistema de gráficos en color traducirá como rojo # 172. Finalmente, comparará ambos rojos restando 163 a 172 y obteniendo 9 como resultado, lo cual podría tener la interpretación, pongamos por caso, de que el rojo de Papá Noel le parece (a él) algo más oscuro y más rico que el rojo de la bandera americana.

Esta historia es una simplificación deliberada, que me es útil para poner de manifiesto la afirmación que deseo hacer: es obvio que el CADBLIND Mark I no utiliza el figmento para reproducir su memoria (o su percepción en el momento), pero nosotros tampoco. El CADBLIND Mark I probablemente no sabe cómo compara los colores de algo que ve con los de algo que recuerda y nosotros tampoco. El CADBLIND Mark I posee —admito esto— un espacio cromático bastante pobre y simple con muy pocas de las asociaciones y tendencias que integran el espacio cromático personal de un ser humano, pero aparte de esta notable diferencia en complejidad disposicional, no hay ninguna otra diferencia importante. Incluso me atrevería a exponerlo así: por lo que se refiere a esta tarea, no hay ninguna diferencia cualitativa entre la actuación del CADBLIND y la nuestra. Los estados discriminativos del CADBLIND Mark I tienen contenido del mismo modo, y por los mismos motivos, que los estados cerebrales discriminativos que he colocado en el lugar de las ideas de Locke. El CADBLIND Mark I no cabe duda de que carece de qualia (cuando menos, aquí es donde espero que salten los amantes de los qualia), de modo que se sigue de mi comparación que estoy afirmando que nosotros tampoco tenemos qualia. El tipo de diferencia que las personas creen que hay entre cualquier máquina y cualquier experimentador humano (recuérdese la máquina catadora de vinos que imaginamos en el capítulo 3) es algo que niego tajantemente: no existe ese tipo de diferencia. Sólo parece haberla.

Cuando, en el capítulo 11, Otto opinaba que parecía haber un anillo rosado y brillante, ¿cuál era el contenido de este juicio? Si, como he venido insistiendo, ese juicio no era sobre un quale, una propiedad de un aparente anillo «fenoménico» (hecho de figmento), entonces ¿sobre qué era? ¿Qué propiedad se sintió tentado a atribuir (falsamente) a algo en el mundo?

Muchos han observado que, curiosamente, resulta difícil decir exactamente qué tipo de propiedades de las cosas en el mundo podrían ser los colores. La idea más simple y atractiva —la que todavía hallamos en muchas discusiones a nivel elemental— es que cada color puede asociarse a una única longitud de onda de la luz y, por tanto, que la propiedad de ser rojo consiste simplemente en la propiedad de reflejar la luz en la longitud de onda del rojo y de absorber las demás longitudes de onda. Sin embargo, hace ya algún tiempo que se sabe que esto no es correcto. Superficies con propiedades de reflexión fundamentalmente diferentes pueden verse del mismo color, mientras que una misma superficie, bajo condiciones diferentes de luminosidad, puede verse de colores diferentes. Las longitudes de onda de la luz que penetran en nuestros ojos sólo están indirectamente relacionadas con los colores que vemos en los objetos. (Véanse Gouras, 1984; Hilbert, 1987; y Hardin, 1988, donde se estudian diversos aspectos de este asunto con diferente nivel de detalle). Para aquellos que en algún momento tuvieron la esperanza de hallar una manera simple y elegante de recuperar los beneficios del pagaré que Locke extendió sobre los poderes disposicionales de las superficies, la situación no podría ser peor. Algunos (por ejemplo Hilbert, 1987) han decidido anclar el color de forma objetiva, decidiendo que se trata de una propiedad relativamente simple de los objetos externos, como por ejemplo la propiedad de la «reflectancia espectral de las superficies»; al optar por esta vía, no tienen más remedio que concluir que la visión en color normal a veces nos provoca ilusiones, ya que las constancias que percibimos no siempre coinciden con las constancias de la reflectancia espectral de las superficies medidas con instrumentos científicos. Otros han llegado a la conclusión de que las propiedades de color deben ser consideradas desde un punto de vista subjetivo, como propiedades definibles únicamente en términos de sistemas de estados cerebrales de los observadores, ignorando así la confusa variación en el mundo que da lugar a dichos estados: «Los objetos coloreados son ilusiones, pero no ilusiones infundadas. Normalmente nos hallamos en estados perceptivos cromáticos, los cuales son estados neuronales» (Hardin, 1988, pág. 111; véase Thompson, Palacios y Varela, en prensa, para un examen crítico de estas propuestas y para nuevos argumentos en favor de la opción que presentaremos aquí).

Lo que ya queda fuera de toda duda es que exista una propiedad simple y no disyuntiva de las superficies tal que sólo aquellas superficies que la poseen, y sólo aquellas, sean rojas (en el sentido de las cualidades secundarias de Locke). En principio, este es un hecho turbador, casi deprimente, ya que parece indicar que nuestra aprehensión perceptiva del mundo es mucho peor de lo que habíamos pensado, como si habitáramos un mundo de sueños o como si fuéramos víctimas de un engaño colectivo. Nuestra visión en color no nos proporciona un acceso a las propiedades simples de los objetos, aunque parezca lo contrario. ¿Por qué?

¿Mala suerte? ¿Un diseño defectuoso? Por supuesto que no. Existe una perspectiva diferente, y mucho más instructiva, que podemos adoptar en cuanto al color, que me fue mostrada por primera vez por la filósofa de las neurociencias Kathleen Akins (1989, 1990[1]). A veces, existe una razón por la cual han aparecido nuevas propiedades. Un ejemplo particularmente útil es el que nos proporciona el famoso caso de Julius y Ethel Rosenberg, que fueron condenados y ejecutados en 1953 por espiar el proyecto estadounidense de la bomba atómica en favor de la Unión Soviética. Durante el proceso se desveló que habían improvisado un inteligente sistema de identificación: rompían en dos trozos una caja de cartón de gelatina Jell-O, y cada trozo se remitía a los dos individuos, que debían ir con mucho cuidado en el momento de identificarse. Cada trozo se convertía así en un «detector» único y casi infalible del compañero: en futuros encuentros, cada parte debía mostrar su trozo y si ambas partes encajaban, todo iba bien. ¿Por qué funciona este sistema? Porque al romper el cartón se produce un perfil de tal complejidad informacional que sería virtualmente imposible reproducir de forma deliberada. (Nótese que cortar la caja de gelatina con una cuchilla no serviría para los propósitos que hemos descrito). El borde irregular de un trozo de cartón se convierte en un dispositivo de reconocimiento de patrones prácticamente único de su pareja; es un aparato o un traductor para detectar la propiedad formal M, donde M se instancia sólo en su pareja.

En otras palabras, la propiedad formal M y el detector de la propiedad M que la detecta están hechos el uno para la otra. Si el uno o la otra no existiera, tampoco habría ningún motivo para que existiera la otra parte, no habría motivos para que fuera creada. Lo mismo ocurre con los colores y la visión en color: están hechos los unos para la otra. Los códigos de colores son una idea bastante reciente en la «ingeniería de los factores humanos», pero sus virtudes ya han sido ampliamente reconocidas. En los hospitales se trazan líneas de colores por los pasillos, lo cual ayuda a los pacientes a orientarse: «Para llegar a fisioterapia, siga la línea amarilla»; para llegar al banco de sangre, siga la línea roja». Los fabricantes de televisores, ordenadores y otros aparatos electrónicos utilizan un código de colores para los haces de cables a fin de poder seguir el recorrido del cable de un punto a otro. Estas aplicaciones son muy recientes, pero la idea es mucho más antigua; más antigua que la letra escarlata con que se marcaba a las adúlteras, más antigua que los uniformes de colores que ayudaban a distinguir al amigo del enemigo en el fragor de la batalla, más antigua, de hecho, que la misma especie humana.

Tenemos la tendencia a pensar en los códigos de colores como una inteligente introducción de esquemas «convencionales» diseñados para sacarle partido a la visión en color «natural»; pero esta idea no tiene en cuenta el hecho de que la visión en color «natural» coevolucionó desde el principio con los colores, cuya raison d'être no era otra que la de establecer códigos de colores (Humphrey, 1976). En la naturaleza, algunas cosas «necesitaban ser vistas», mientras que otras necesitaban verlas, de modo que evolucionó un sistema que tendía a minimizar el trabajo de las segundas, potenciando la capacidad de resaltar de las primeras. Considérense los insectos. Su visión del color coevolucionó con los colores de las plantas que polinizaban, un buen truco de diseño que benefició a ambos. Sin el código de colores de las flores, la visión en color de los insectos no habría evolucionado, y viceversa. Así pues, el principio del código de colores es la base de la visión en color de los insectos, y no una invención reciente de alguna especie inteligente de mamíferos. Podríamos contar historias similares sobre la evolución y la visión en color en otras especies. Mientras que es posible que algún tipo de visión en color haya evolucionado con el propósito de discriminar visualmente ciertos fenómenos inorgánicos, no está claro que esto se haya producido con ninguna de las especies de este planeta. (Evan Thompson me ha hecho notar que las abejas podrían utilizar su tipo especial de visión en color para la navegación, a fin de discriminar la luz solar polarizada en los días nublados, pero ¿no sería este un uso secundario de la visión en color que coevolucionó originalmente con los colores de las flores?).

Los diferentes sistemas de visión en color han evolucionado de forma independiente, en ocasiones con espacios cromáticos radicalmente distintos. (Para un breve examen de estas cuestiones y referencias bibliográficas adicionales, véase Thompson, Palacios y Varela, 1992). No todas las criaturas vivientes poseen algún tipo de visión en color. Los pájaros, los peces, los reptiles y los insectos poseen una visión en color muy parecida a nuestro sistema «tricromático» (rojo-verde-azul); los perros y los gatos no. Entre los mamíferos, sólo los primates poseen visión en color, y con diferencias sorprendentes entre los diferentes sistemas. ¿Qué especies poseen visión en color y por qué? Esta historia resulta ser fascinante y compleja y, en gran medida, llena de especulaciones.

¿Por qué las manzanas son rojas cuando han madurado? Es natural suponer que podemos dar una respuesta únicamente en términos de cambios químicos que se producen cuando el azúcar y otras sustancias alcanzan unos determinados grados de concentración en la fruta durante el proceso de maduración, produciendo así reacciones diversas. Pero ello ignora el hecho de que no habría manzanas si no hubiera comedores de manzanas y esparcidores de semillas que pudieran verlas, de modo que el hecho de que las manzanas sean fácilmente visibles para al menos algunas variedades de comedores de manzanas constituye una condición para su propia existencia, y no una mera «casualidad» (¡desde el punto de vista de las manzanas!). El hecho de que las manzanas posean la reflectancia espectral de las superficies que poseen es tanto una función de los fotopigmentos que había disponibles para equipar las células cónicas en los ojos de los fructívoros como lo es de los efectos de las interacciones entre el azúcar y los otros componentes de la química de la fruta. Los frutos que no participan del código de colores compiten muy mal en los estantes del supermercado de la naturaleza, aunque la publicidad engañosa también será penalizada; los frutos que es tan maduros (llenos de nutrientes) y que lo publicitan se venderán mejor, pero la publicidad debe acomodarse a las capacidades visuales y a las inclinaciones de los potenciales consumidores.

Al principio los colores se hicieron para que pudieran verlos aquellos que estaban hechos para verlos. Pero esta situación fue evolucionando gradualmente, por casualidad, aprovechando hábilmente los materiales que estaban a mano, estallando ocasionalmente en una profusión de elaboraciones de un nuevo truco, y siempre tolerando altos grados de variación y de constancia inútil (meramente coincidente). Dichas constancias coincidentes a menudo afectaban a rasgos «más fundamentales» del mundo físico. Una vez hubo criaturas capaces de distinguir las bayas rojas de las bayas verdes; estas también pudieron distinguir los rubíes rojos de las esmeraldas verdes, pero eso no fue más que una bonificación fruto de la coincidencia. El hecho de que exista una diferencia de color entre los rubíes y las esmeraldas puede, pues, considerarse como un fenómeno cromático derivado. ¿Por qué es azul el cielo? Porque las manzanas son rojas y las uvas moradas, pero no al revés.

Es un error pensar que primero hubo colores —rocas coloreadas, agua coloreada, cielo coloreado, orín rojo-anaranjado y cobalto azul brillante— y que después la Madre Naturaleza apareció y supo sacar partido de esas propiedades para fijar un código de colores para las cosas. Por el contrario, primero había las diferentes propiedades reflectantes de las superficies, propiedades reactivas de los fotopigmentos, etc., y después la Madre Naturaleza desarrolló, a partir de estas materias primas, unos eficientes sistemas de codificación en «color»/de visión en «color» ajustados el uno con el otro, y entre las propiedades que surgieron de este proceso de diseño se encuentra lo que los seres humanos normales llamamos colores. Si resultara que el azul del cobalto y el azul de un ala de mariposa fueran iguales (para la visión de un ser humano normal), ello no sería más que una coincidencia, un efecto secundario desdeñable, fruto de los procesos que condujeron al nacimiento de la visión en color, y así (como el propio Locke habría reconocido), dotaron a un conjunto curiosamente amañado de propiedades primarias complejas con la propiedad secundaria compartida de producir un efecto común en un conjunto de observadores normales.

«Y sin embargo», apuntará usted, «¡antes de que hubiera animales con visión en color, ya había gloriosas puestas de sol rojas, y brillantes esmeraldas verdes!». Sí, claro, usted puede decir eso, pero entonces esas mismas puestas de sol también serían chillonas, multicolores y desagradables, reproducidas en colores que no podemos ver y para los cuales ni siquiera tenemos un nombre. Es decir, usted no podrá más que admitir esto, si hubiera o pudiera haber criaturas en algún planeta cuyo aparato sensorial se viera afectado de cualquiera de estos modos por dichas puestas de sol. Y por lo que sabemos, existen especies que perciben naturalmente que hay dos (o diecisiete) colores diferentes en un puñado de esmeraldas que nosotros vemos uniformemente de color verde.

Muchos seres humanos son ciegos a los colores rojo y verde. Supongamos que todos lo fuéramos, en cuyo caso estaríamos de acuerdo en que tanto los rubíes como las esmeraldas son «rojerdes»; después de todo, los demás observadores normales las ven igual que muchas otras cosas rojerdes: los coches de bomberos, los céspedes bien regados, las manzanas maduras y las manzanas no maduras (Dennett, 1969). Si aparecieran unos individuos como nosotros, insistiendo en que las esmeraldas y los rubíes son de colores diferentes, no habría manera de decidir cuál de los dos sistemas de visión en color es más «fiel».

El filósofo Jonathan Bennett (1965) llama nuestra atención sobre un caso que plantea una situación parecida, quizá más persuasiva, dentro de una modalidad sensorial diferente. La sustancia fenol-thio-urea, nos cuenta Bennett, sabe amarga para un cuarto de la población humana y es totalmente insípida para el resto. El sabor que usted percibe es algo que está determinado genéticamente. ¿La fenol-thio-urea es amarga o insípida? Por «eugenesia» (reproducción controlada) o por ingeniería genética, podríamos llegar a eliminar el genotipo para percibir amargura en la mencionada sustancia. Si lo consiguiéramos, la fenol-thio-urea sería entonces paradigmáticamente insípida, como el agua destilada: insípida para todos los seres humanos. Ahora bien, antes de que hubiera seres humanos, ¿era la fenol-thio-urea a la vez amarga e insípida? Químicamente era lo mismo que es ahora.

Los hechos sobre las cualidades secundarias están ineludiblemente ligados a la referencia a una determinada clase de observadores, pero existen maneras más o menos fuertes de tratar ese vínculo. Podríamos decir que las cualidades secundarias son encantadoras en vez de sospechosas. Una joven podría ser encantadora sin que ningún observador susceptible de encontrarla encantadora la hubiera observado antes, pero no podría —por lógica— ser sospechosa hasta que alguien empezara a sospechar de ella. Podría decirse que existen ejemplos particulares de cualidades encantadoras (como la cualidad misma de ser encantador) en tanto que disposiciones lockeanas, con anterioridad al momento (si es que este liega) en que ejercen su poder sobre algún observador, produciendo el efecto definitorio en él. Así pues, una mujer que nadie hubiera visto antes nunca (que hubiera crecido sola en una isla desierta, supongo) podría ser realmente encantadora, poseer el poder disposicional de afectar de una determinada manera a unos observadores normales de una determinada clase, a pesar de no haber tenido nunca la oportunidad de hacerlo. Pero las cualidades encantadoras no pueden definirse independientemente de las inclinaciones, susceptibilidades o disposiciones de una clase de observadores, de modo que no tiene sentido hablar de la existencia de cualidades encantadoras de forma totalmente independiente de la existencia de los observadores pertinentes. Esto es, de hecho, demasiado fuerte. Las cualidades encantadoras no se definirían —no tendría ningún sentido definirlas, al contrario que otras propiedades amañadas lógicamente posibles— independientemente de dicha clase de observadores. Así que, mientras podría ser lógicamente posible («retrospectivamente» podríamos decir) reunir ejemplos de propiedades cromáticas mediante un mero proceso de enumeración, los motivos para distinguir dichas propiedades (por ejemplo, para explicar ciertas regularidades causales dentro de un conjunto de unos objetos curiosamente complicados) dependen de la existencia de la clase de los observadores.

¿Son encantadores los elefantes marinos? Para nosotros no. Es difícil imaginar una criatura más fea. Lo que hace que un elefante marino resulte encantador para otro elefante marino no es lo mismo que hace que una mujer resulte encantadora para un hombre, y calificar de encantadora a una mujer nunca vista que ejerciera un poderoso poder de atracción sobre los elefantes marinos sería un abuso, tanto del término como de la mujer. Es sólo por referencia al gusto de los humanos, que es un rasgo contingente e idiosincrásico del mundo, que la propiedad de ser encantador (para un ser humano) puede ser identificada.

Por otra parte, las cualidades sospechosas (tales como la cualidad de ser sospechoso) se entienden de tal modo que se debe presuponer que cualquier ejemplo de dicha propiedad ya ha tenido ocasión de mostrar su efecto definitorio sobre un observador cuando menos. Usted puede ser totalmente digno de sospecha —usted puede ser incluso de referencia claramente culpable—, pero usted no puede ser un sospechoso hasta que alguien sospeche de usted. No estoy afirmando que los colores sean cualidades sospechosas. Nuestra intuición de que toda esmeralda nunca vista, oculta en su lecho mineral, ya es verde no tiene por qué negarse. Sí estoy afirmando, en cambio, que los colores son cualidades encantadoras, cuya existencia, ligada como está a una clase de observadores de referencia, no tiene sentido en un mundo en el que no haya lugar para los observadores. Esto es mucho más fácil de aceptar para algunas cualidades secundarias que para otras. El hecho de que los vapores sulfurosos que despedían los volcanes primordiales fueran amarillos parece ser un poco más objetivo que el hecho de que apestaran, pero en tanto en cuanto lo que queremos decir con «amarillo» es lo que nosotros queremos decir con «amarillo», ambas afirmaciones son equivalentes. Supongamos ahora que un terremoto primordial causara una fractura en el terreno dejando al descubierto cientos de franjas de estratos químicamente diferentes. ¿Eran visibles estas franjas? ¿A quién se lo tenemos que preguntar? Quizás algunas fuesen visibles para nosotros y otras no. Quizás algunas de las franjas invisibles para nosotros fuesen visibles para las palomas tetracrómatas, o para criaturas capaces de ver en la parte infrarroja o ultravioleta del espectro electromagnético. Por el mismo motivo, no tiene sentido preguntar si la diferencia entre las esmeraldas y los rubíes es una diferencia visible, si no se especifica primero el sistema de visión.

La evolución suaviza el «subjetivismo» o «relativismo» implícito en el hecho de que las cualidades secundarias son cualidades encantadoras. Demuestra que la ausencia de rasgos comunes «simples» o «fundamentales» en cosas que son del mismo color no es una señal ineludible de ilusión total, sino un signo de amplia tolerancia por «detecciones positivas falsas» de las propiedades ecológicas que realmente importan[2].

Las categorías básicas de nuestros espacios cromáticos (y, evidentemente, de nuestros espacios olfativos, nuestros espacios sonoros y todo lo demás) han sido formadas por presiones selectivas, de modo que por lo general tiene sentido preguntar para qué sirve una determinada discriminación o preferencia. Existen motivos por los cuales rechazamos ciertos olores y aceptamos otros, por los cuales preferimos ciertos colores a otros, por los cuales ciertos sonidos nos molestan más que otros, o nos relajan más. No tienen por qué ser siempre nuestros motivos, sino que pueden ser los motivos de unos antepasados lejanos, que han dejado sus huellas fósiles en las predisposiciones innatas que conforman nuestros espacios cualitativos. Pero, como buenos darwinianos, también deberíamos reconocer la posibilidad —la necesidad, de hecho— de que existan otras predisposiciones no funcionales, distribuidas al azar por la población gracias a la variación genética. A fin de que la presión selectiva favorezca de forma diferenciada a aquellos que muestren una predisposición en contra de Fuña vez que F se ha hecho ecológicamente importante, tienen que haberse producido variaciones inútiles (no funcionales todavía) en las «actitudes hacia F» sobre las cuales pudiera actuar la selección. Por ejemplo, si en el futuro comer callos fuera a lanzar una maldición prerreproductiva, solamente los que estuviesen «naturalmente» (y, hasta ese momento, inútilmente) predispuestos en contra de comer callos tendrían una ventaja (quizá muy leve en un principio, pero pronto explosiva, si las condiciones la favoreciesen). Así pues, si usted encuentra que algo (el brécol, por ejemplo) es indescriptible e inefablemente repugnante, de ello no se sigue que exista algún motivo por el cual esto deba ser así. Ni tampoco se sigue que usted tenga algún defecto en relación a sus semejantes, si no coinciden con usted en cuanto a este punto. Podría ser uno de esos detalles innatos dentro de su espacio cualitativo que, por el momento, no tiene ninguna significación funcional. (Y por su bien, mejor que si llega tenerla, que sea porque el brécol se ha convertido de repente en algo pernicioso para nosotros).

Estas consideraciones evolutivas nos ayudan en la tarea de explicar por qué las cualidades secundarias resultan ser tan «inefables» y tan difíciles de definir. Igual que la propiedad formal M del trozo de caja de cartón de los Rosenberg, las cualidades secundarias se muestran extremadamente resistentes a una definición simple. Forma parte de la esencia del truco de los Rosenberg el que no podamos sustituir nuestro predicado postizo por una descripción de la propiedad que sea más larga y más compleja, pero a la vez más precisa y exhaustiva, ya que, si pudiéramos hacerlo, nosotros (o cualquier otro) podríamos utilizar dicha descripción como receta para producir otro ejemplo de Mu otro detector de M. Nuestros detectores de cualidades secundarias no fueron diseñados específicamente para detectar solamente propiedades difíciles de definir, pero el resultado es prácticamente el mismo que si lo hubieran sido. Como observa Akins (1989), la razón de ser de nuestros sistemas sensoriales no es la de detectar propiedades «básicas» o «naturales» del entorno, sino la de servir a nuestros propósitos «narcisistas» de permanecer con vida; la naturaleza no construye motores epistémicos.

La única manera fácilmente accesible de decir cuál es la propiedad formal M consiste en señalar hacia el detector de AI y decir que M es la propiedad formal detectada por esa cosa de ahí. Naturalmente, cualquiera que intente decir qué propiedad detecta (o no consigue detectar) alguien cuando «aparece de la manera que a él le parece» se encontrará en el mismo apuro. Ahora podemos responder, por tanto, a la pregunta que planteábamos al principio de este apartado: ¿Qué propiedad opina Otto que tiene algo cuando opina que es de color rosa? La propiedad que él llama color rosa. ¿Y qué propiedad es esa? Es difícil decirlo, pero eso no debe preocuparnos, porque podemos explicar por qué es tan difícil decirlo. Lo mejor que podemos hacer, en la práctica, cuando se nos pregunta qué propiedades de las superficies detectamos con la visión en color, es decir, mostrándonos muy poco informativos, que detectamos las propiedades que detectamos. Si alguien desea una respuesta más informativa sobre estas propiedades, existe una extensa, y difícilmente resumible, bibliografía en biología, neurociencia y psicofísica que puede consultar. Y Otto no puede decir nada más sobre la propiedad que él llama color rosa que «¡es esta!» (lo que vendría a significar que él está señalando hacia «adentro», hacia una propiedad fenoménica privada de su experiencia). Todo lo que consigue con esto es (como máximo) señalar hacia su propio e idiosincrásico estado de discriminación cromático, lo cual equivale a sostener un trozo de caja de cartón y decir que detecta esa propiedad formal. Otto señala, quizá, hacia su propio dispositivo de discriminación, pero no hacia un quale que dicho dispositivo haya destilado, o que el dispositivo lleve consigo, o que el dispositivo haya reproducido, en el momento de hacer su trabajo. Eso no existe.

«Y, sin embargo [insiste Otto], usted todavía no ha explicado por qué el color rosa se ve así».

¿Como?

«Así. Como ese intrínseco carácter rosado particularmente inefable y maravilloso de que ahora estoy disfrutando. Eso no es una complicada e indescriptibe propiedad de reflectancia de las superficies de los objetos externos».

Veo, Otto, que usted utiliza el término disfrutar. Y no es el único. Es frecuente que cuando un autor quiere hacer hincapié en el hecho de que el tema ha pasado de la (mera) neuroanatomía a la experiencia, de la (mera) psicolísica a la conciencia, de la (mera) información a los qualia, la palabra «disfrutar» entre en escena.

Pero Dan, ¡si los qualia son lo que hace que merezca la pena vivir la vida!

WILFRID SELLARS (ante una botella de excelente Chambertin, Cincinnati, 1971).

Si cuando bebo un buen vino lo que quiero es información sobre sus propiedades químicas, ¿por qué no me limito a leer la etiqueta?

SYDNEY SHOEMAKER, Coloquio en Tufts, 1988.

Algunos colores se hicieron para gustar, así como algunos olores y algunos sabores. Otros colores, olores y sabores, en cambio, se hicieron para no gustar. En otras palabras, y más precisamente, no es un accidente el que a nosotros (y a las demás criaturas capaces de detectarlos) nos gusten y nos disgusten los colores, los olores, los sabores y otras cualidades secundarias. Del mismo modo que hemos heredado unos evolucionados detectores de simetrías verticales en nuestros sistemas visuales para alertarnos (a nosotros y a nuestros antepasados) del hecho ecológicamente significativo de que hay otra criatura que nos está mirando, también hemos heredado unos evolucionados detectores de cualidades secundarias que no son unos meros testimonios desinteresados, al contrario, son avisadores y alertadores, sirenas, tanto en el sentido homérico del término como en el sentido del coche de bomberos.

Como vimos en el capítulo 7, sobre la evolución, estos alarmistas nativos, por cooptación, han pasado, después, a formar parte de toda una serie de complejas organizaciones, construidas a partir de millones de asociaciones, y formadas, en el caso de los humanos, por miles de memas. Así, la atracción animal por el sexo y la comida —ven y cógelo— y la aversión animal por el dolor y el miedo —corre por tu vida— se mezclaron en diferentes proporciones para dar lugar a toda una serie de picantes combinaciones. Cuando un organismo descubre que resulta beneficioso prestar atención a una determinada característica del mundo a pesar de su aversión congénita a hacerlo, debe construir una coalición que sirva para contrarrestar e impedir, así, que venza la aversión. La tensión semiestable resultante puede convertirse entonces en un gusto adquirido, algo que se buscará en determinadas circunstancias. Cuando un organismo descubre que tiene que ahogar los efectos de un insistente grupo de alertadores, si quiere seguir el curso adecuado, puede que deba cultivar un gusto por todas aquellas secuencias de actividad que pueda encontrar que tiendan a producirle la paz y la calma que desea. Es de este modo que puede llegar a gustarnos esa comida picante que nos quema la boca (Rozin, 1982), la música deliciosamente «discordante», así como el calmado y frío realismo de Andrew Wyeth a la vez que el inquietante y cálido expresionismo de Willem de Kooning. Marshall McLuhan (1967) proclamó que el medio es el mensaje, una media verdad que es más verdad quizás en el caso del sistema nervioso que en cualquier otro foro de comunicación. Lo que queremos cuando tomamos un sorbo de buen vino no es, evidentemente, información sobre su contenido químico; lo que queremos es que se nos informe sobre su contenido químico pero de la manera que a nosotros nos gusta. Y nuestras preferencias se basan, en última instancia, en las predisposiciones que aún están configuradas en nuestros sistemas nerviosos, aunque su valor ecológico se haya desvanecido hace ya muchísimos años.

Nuestra propia tecnología nos ha venido ocultando este hecho desde hace mucho tiempo. Como señala el psicólogo Nicholas Humphrey,

Al mirar a mi alrededor. Los colores fabricados por el hombre me llaman, la atención desde todos los rincones de mi despacho: libros, cojines, una alfombra en el suelo, una taza de café, una caja de grapas —azules, rojos, amarillos y verdes brillantes—. Hay más colores aquí que en una jungla tropical. Y sin embargo, mientras que en la jungla cada color tendría un significado, aquí en mi estudio prácticamente nada lo tiene. La anarquía de los colores ha tomado el poder (1983a, pág. 149).

Considérese, por ejemplo, el curioso hecho de que a los monos no les gusta la luz roja. Si se le deja elegir, un macaco muestra un fuerte preferencia por el extremo azul-verde del espectro, y se pone muy nervioso si tiene que pasar largos períodos en entornos donde domina la luz roja (Humphrey, 1972, 1973, 1983a; Humphrey y Keeble, 1978). ¿Por qué? Humphrey señala que el rojo siempre se ha utilizado como alarma, el color fundamental dentro del código de colores, pero, precisamente por ese motivo, también el más ambiguo: la fruta roja puede ser buena para comer, pero la serpiente o el insecto rojos probablemente están anunciando que son venenosos. El rojo transmite mensajes «mixtos». ¿Pero por qué envía un mensaje de «alerta»? Quizá porque es el contraste más fuerte disponible en un ambiente cuyo fondo es el verde de la vegetación o el azul del mar, o —en el caso de los monos— porque la luz roja (roja, rojo-anaranjada o anaranjada) es la luz del crepúsculo y del alba, las horas del día en que casi todos los depredadores de los monos salen a cazar.

Las propiedades afectivas o emocionales del rojo no se restringen a los macacos. Todos los primates muestran este tipo de reacciones, incluidos los humanos. Si los trabajadores de su empresa se entretienen demasiado en los lavabos, pinte las paredes de rojo y resolverá el problema, aunque creará otros (véase Humphrey, 1992). Evidentemente, estas reacciones «viscerales» no se restringen a los colores. La mayoría de los primates que han crecido en cautividad y que nunca han visto una serpiente demostrarán inmediatamente que las odian tan pronto como vean una, y es muy probable que el tradicional disgusto que sienten los humanos por las serpientes tenga un origen biológico que explicaría el origen bíblico, y no al revés[3]. Es decir, nuestra herencia genética frustra el desarrollo de aquellos memas que no favorezcan el odio por las serpientes.

He aquí dos explicaciones diferentes de la inquietud que la mayoría de nosotros sentimos (incluso si la «dominamos») cuando vemos una serpiente:

El problema con el primer tipo de explicación es que sólo parece ser una explicación. Es inútil pensar que la idea de que una propiedad «intrínseca» (de rosa ocurrente, de asquerosidad de las serpientes, de dolor, de aroma de café) podría explicar las reacciones de un sujeto a una determinada circunstancia: es un excelente ejemplo de virtus dormitiva (véase página 75). No es tarea fácil, sin embargo, el acusar a una teoría de albergar una vacua virtus dormitiva. A veces tiene sentido postular una virtus dormitiva temporal, en espera de desarrollos futuros. La concepción es, podríamos decir que por definición, la causa del embarazo. Si no dispusiéramos de ninguna otra manera de identificar la concepción, decir a una mujer que está embarazada porque ha concebido sería una afirmación vacua, no una explicación. Pero una vez que hemos desentrañado la teoría mecánica de la concepción, podemos ver de qué modo la concepción es la causa del embarazo, y el carácter informativo de nuestra afirmación se ve restaurado. En la misma línea de razonamiento, podríamos identificar (a grandes rasgos) los qualia, por definición, como las causas proximales de nuestro disfrute y de nuestro sufrimiento, y seguidamente proceder a descargarnos de nuestras obligaciones de informar adoptando el otro estilo de explicación. Curiosamente, sin embargo, los qualófilos (así es como llamo a los que todavía creen en los qualia) no tienen ninguna de las dos; insisten, como Otto, en que los qualia «reducidos» a meros complejos de disposiciones a reaccionar realizados de forma mecánica no son los qualia de que ellos hablan. Sus qualia son algo diferente.

«Considere [dice Otto] cómo se me aparece el anillo rosado ahora, en este preciso momento, independientemente de todas mis disposiciones, asociaciones pasadas y actividades futuras. Esto, el modo puro y aislado en que se me presenta en relación al color en este momento, esto es mi quale rosa».

Otto acaba de cometer un error. De hecho, este es el gran error, el origen de todas las paradojas sobre los qualia, como enseguida veremos. No obstante, antes de exponer el sinsentido que comporta seguir por esta vía, quiero mostrar algunos aspectos positivos de la vía que Otto rechaza: la vía «reduccionista» de identificar «el modo en que se me presenta» con la suma total de todas las disposiciones a reaccionar idiosincrásicas inherentes a mi sistema nervioso como resultado del hecho de que yo me enfrente a un determinado patrón de estímulos.

Considérese lo que debe de haber sido para un pío y devoto luterano de Leipzig en, pongamos por caso, 1725, el escuchar una de las cantatas corales de J. S. Bach el día de su estreno. (Este ejercicio de imaginar lo que se siente es un precalentamiento para el capítulo 14, donde nos ocuparemos de la conciencia en otros animales). Probablemente, no hay ninguna diferencia biológica entre nosotros y los luteranos alemanes del siglo XVIII; pertenecemos a la misma especie, y apenas ha pasado el tiempo. Pero, a causa de la tremenda influencia de la cultura —la memosfera—, nuestro mundo psicológico es muy diferente del suyo, en sentidos que tendrían un profundo impacto en nuestras respectivas experiencias al escuchar una cantata de Bach por primera vez. Nuestra imaginación musical se ha enriquecido y complicado de muchas maneras (por Mozart, por Charlie Parker, por los Beatles), pero también ha perdido muchas de las poderosas asociaciones con las que podía contar Bach. Sus cantatas corales estaban construidas en torno a las corales, melodías de himnos tradicionales que les eran muy familiares a los devotos y que, por tanto, provocaban oleadas de asociaciones emotivas y temáticas tan pronto como sus huellas o sus ecos aparecían en la música. La mayoría de nosotros conoce estas corales sólo a través de la música de Bach, de modo que cuando las escuchamos, lo hacemos con unos oídos diferentes. Si queremos imaginarnos lo que sentía un ciudadano de Leipzig al escuchar a Bach, no basta con que escuchemos los mismos tonos tocados con los mismos instrumentos en el mismo orden; también tenemos que prepararnos para responder a esos tonos con las mismas angustias, emociones y oleadas de nostalgia.

No es completamente imposible prepararse de esta manera. Un musicólogo que evitara cuidadosamente todo contacto con la música posterior a 1725 y que estuviera profundamente familiarizado con la música tradicional de aquel período sería una buena primera aproximación. Aún más importante, como demuestran estas observaciones, no es imposible saber exactamente cómo deberíamos prepararnos tanto si nos interesara pasar por todo el proceso como si no. Así que podríamos saber lo que se sentiría «en abstracto» por así decir; de hecho, acabo de explicarlo: los ciudadanos de Leipzig, al escuchar las cantatas corales, traían a la memoria todas las asociaciones que ya alimentaban su reconocimiento de las melodías corales. Es bastante fácil imaginar lo que esto les debió haber hecho sentir, aunque con variaciones extraídas de nuestra propia experiencia. Podemos imaginar cómo sería escuchar los arreglos de Bach sobre algunas canciones navideñas tradicionales o sobre «Home on the Range». No podemos llevar a cabo el trabajo en toda su extensión, pero solamente porque no podemos olvidar o abandonar todo lo que sabemos y que los ciudadanos de Leipzig no sabían.

A fin de apreciar hasta qué punto es importante este bagaje adicional nuestro, imaginemos que un musicólogo descubriera una cantata de Bach desconocida, definitivamente atribuible al gran músico, oculta en un baúl y, probablemente, nunca interpretada ni escuchada por el propio compositor. Todo el mundo ardería en deseos de escucharla, para experimentar por primera vez los «qualia» que habrían conocido los ciudadanos de Leipzig, si la hubiesen podido escuchar, pero ello resulta finalmente imposible, ya que el tema principal de la cantata es, por una desafortunada coincidencia, ¡las primeras siete notas de «Rudolph the Red-Nosed Reindeer»! Aquellos que, como yo, tenemos los oídos llenos de esta melodía nunca seremos capaces de escuchar la versión de Bach tal como él hubiera querido o tal como los ciudadanos de Leipzig la hubieran recibido.

Sería difícil encontrar un caso más claro de bloqueo de la imaginación, pero nótese que no tiene nada que ver con las diferencias biológicas o incluso con las propiedades «intrínsecas» e «inefables» de la música de Bach. El único motivo por el cual no podríamos revivir de forma imaginativa y detallada la experiencia musical de los ciudadanos de Leipzig es simplemente que deberíamos llevarnos a nosotros mismos a ese viaje imaginario, y nosotros sabemos demasiado. Pero si queremos, podemos hacer una lista de todas las diferencias entre nuestras disposiciones y conocimientos y las de los ciudadanos de Leipzig y, comparando las listas, podemos llegar a apreciar, en cualquiera de sus detalles, las diferencias entre lo que hubiera sido para ellos escuchar a Bach y lo que es para nosotros. Así, aunque lamentemos esa inaccesibilidad, cuando menos podremos comprenderla. No habría ningún misterio; solamente una experiencia que podría describirse con bastante precisión, pero que no podríamos disfrutar a menos que dedicáramos un esfuerzo ridículo en reconstruir nuestras estructuras de disposiciones personales.

Los qualófilos, sin embargo, han opuesto una fuerte resistencia a esta conclusión. Les parece que, aun en el caso de que una investigación como la que acabamos de imaginar pudiera establecer casi todos los puntos de lo que habrían sentido los ciudadanos de Leipzig, siempre quedaría un residuo inefable, algo acerca de lo que habrían sentido los ciudadanos de Leipzig que ningún nuevo avance en meros conocimientos «disposicionales» o «mecanicistas» podría reducir a cero. Este es el motivo por el cual los qualófilos deben recurrir a los qualia en tanto que rasgos adicionales, además e independientemente de las configuraciones que determinan la retirada, el fruncir el ceño, el gritar y otras «meras conductas» de disgusto, odio o miedo. Podemos ver esto más claramente si volvemos a nuestro ejemplo de los colores.

Supongamos que le sugerimos a Otto que lo que hizo que su «rosa ocurrente» fuese esa experiencia tan irresistible de que disfrutó no es más que la suma total de todas las asociaciones y disposiciones reactivas innatas y aprendidas desencadenada por el modo en que sus ojos lo (mal) informaron:

Lo que son los qualia, Otto, no es más que esos complejos de disposiciones. Cuando usted dice «Esto es mi quale», lo que está usted identificando o a lo que está usted haciendo referencia, tanto si se da cuenta como si no, es a su complejo idiosincrásico de disposiciones. Usted parece estar haciendo referencia a algo privado e inefable en su ojo de la mente, un tono privado de rosa homogéneo, pero eso no es más que lo que a usted le parece, y no lo que es en realidad. Ese «quale» suyo es un personaje de pleno derecho en el mundo ficticio de su heterofenomenologia, pero lo que resulta ser en el mundo real de su cerebro no es más que un complejo de disposiciones.

«Eso no puede ser todo [replica Otto, dando el paso fatal dentro de la tradición qualófila], pues, mientras que un complejo de meras disposiciones podría ser la base o la fuente, de un modo u otro, de mi quale particular del rosa, todas estas disposiciones podrían verse alteradas sin que por ello se viera alterado mi quale intrínseco o, alternativamente, mi quale intrínseco podría cambiar sin cambiar la secuencia de meras disposiciones. Por ejemplo, mis qualia podrían invertirse sin que se invirtieran mis disposiciones. Podría tener todas las reactividades y asociaciones que ahora tengo para verde acompañadas por el quale que ahora tengo para rojo, y viceversa».

4. Una fantasía filosófica: qualia invertidos

La idea de que sea posible la existencia de estos «qualia invertidos» es uno de los memas más virulentos de la filosofía. Locke la discutió en su Ensayo sobre el entendimiento humano (1690), y muchos de mis estudiantes me cuentan que de niños tuvieron la misma idea y que se sintieron fascinados por ella. La idea parece ser bastante clara:

Está la manera en que yo veo, oigo, huelo, etc., las cosas. Todo esto es obvio. Me pregunto, sin embargo, si la manera en que las cosas me aparecen a mí es la misma en que les aparecen a los demás.

Los filósofos han compuesto numerosas variaciones sobre este tema, pero la versión clásica es la versión interpersonal: ¿Cómo sé que usted y yo vemos el mismo color subjetivo cuando miramos algo? Habida cuenta de que ambos aprendimos las palabras para los colores mostrándonos objetos coloreados, nuestras conductas verbales coincidirán aun en el caso de que experimentemos colores subjetivos completamente distintos; incluso si la manera en que yo veo el rojo es igual a la manera en que usted ve el verde, por ejemplo. En público, diremos de las mismas cosas que son «rojas» y «verdesa», incluso si nuestras experiencias privadas son “las opuestas” (o diferentes).

¿Existe alguna manera de descubrir si es así? Considérese la hipótesis de que tanto usted como yo vemos igual las cosas rojas. ¿Es esta hipótesis irrefutable e inconfirmable a la vez? Muchos han pensado que sí, y algunos han llegado a la conclusión de que, precisamente por este motivo, se trata de un sinsentido, a pesar de su apelación inicial al sentido común. Otros se han preguntado si la tecnología podría acudir en nuestro rescate y confirmar (o desconfirmar) la hipótesis del espectro invertido interpersonal. La película de ciencia ficción Brainstorm* (que no es, me apresuro a decir, una versión de mi libro Brainstorms) nos presenta el dispositivo imaginario adecuado: un aparato desarrollado con técnicas neurocientíficas se coloca sobre su cabeza y transmite sus experiencias visuales a mi cerebro a través de un cable. Con los ojos cerrados yo puedo referir con todo lujo de detalles lo que está usted mirando, con el añadido de que me maravillo de ver el cielo amarillo, la hierba roja, etc. Si dispusiéramos de una máquina como esta, ¿no podría acaso un experimento realizado con ella confirmar, empíricamente, la hipótesis de que nuestros qualia son diferentes? Pero supongamos ahora que el técnico desenchufa el cable de conexión, lo invierte 180 grados, y lo vuelve a enchufar, y ahora yo refiero que el cielo es azul, la hierba verde, etc. ¿Cuál sería la orientación «correcta» del enchufe? Diseñar y construir un dispositivo como este —en el supuesto de que fuera posible— requeriría que su «fidelidad» se ajustara o calibrara por la normalización de los testimonios de ambos sujetos, de modo que nuestra evidencia volvería a estar en el punto de partida. Ahora podríamos intentar evitar esta conclusión elaborando argumentos adicionales, pero existe consenso entre los qualófilos de que esta es una causa perdida; todo el mundo parece estar de acuerdo en que la moraleja de este experimento mental es que la comparación intersubjetiva de los qualia es imposible, incluso con una tecnología perfecta. Ello apoya, sin embargo, la visión «verificacionista» o «positivista» de que la idea de los qualia invertidos no tiene sentido y, en consecuencia, de que la idea misma de los qualia también carece de sentido. Como lo expresó el filósofo Ludwig Wittgenstein, utilizando su famosa analogía del «escarabajo en la caja»,

La cosa que hay en la caja no pertenece en absoluto al juego del lenguaje; ni siquiera como un algo: pues La caja podría incluso estar vacía. —No se puede «cortar por lo sano» por la cosa que hay en la caja; se neutraliza, sea lo que fuere (1953, pág. 100*).

¿Pero qué significa esto? ¿Significa acaso que los qualia son reales pero inefectivos? ¿O que, después de todo, los qualia no existen? Que los qualia eran reales, todavía le parecía obvio a la mayoría de los filósofos que pensaban en ello, incluso si una diferencia en cuanto a los qualia fuese una diferencia que no pudiera ser detectada de ningún modo. Así quedaron las cosas, un tanto intranquilas, hasta que alguien imaginó lo que podría ser una versión mejorada del experimento mental: el espectro invertido infrapersonal. Parece ser que la misma idea se les ocurrió a varias personas independientemente (Gert, 1965; Putnam, 1965; Taylor, 1966; Shoemaker, 1969; Lycan, 1973). En esta versión, las experiencias que se comparan se producen todas en la misma mente, así que no tenemos que recurrir a la inútil máquina Brainstorm.

Se levanta usted por la mañana y descubre que la hierba se ha vuelto roja, el cielo amarillo, etc. Nadie más nota esas anomalías cromáticas en el mundo, así que el problema debe de estar en usted. Parece que usted no tiene más remedio que concluir que ha sufrido una inversión de los qualia cromáticos. ¿Cómo ocurrió? Resulta que mientras dormía, unos neurocirujanos malvados cambiaron Los cables —las neuronas— que conducen a las células cónicas sensibles al color de sus retinas.

Hasta aquí, estupendo. El efecto que esto tendría en usted sería sobrecogedor, puede que incluso terrorífico. Sin duda usted sería capaz de detectar que la manera en que ve las cosas es ahora muy diferente, e incluso dispondríamos de una explicación científica adecuada de por qué es así: los grupos de neuronas en el córtex visual que «se interesan» por el color, por ejemplo, estarían recibiendo sus estímulos de un conjunto sistemáticamente cambiado de receptores retinales. Así pues, parece que tenemos media batalla ganada: una diferencia en los qualia sería detectable, después de todo, si fuese una diferencia que se produjera de forma repentina en una misma persona[4]. Pero esto es sólo parte de la batalla, ya que la broma neuroquirúrgica que hemos imaginado también ha cambiado todas sus disposiciones reactivas; no sólo dice usted que sus experiencias cromáticas están todas liadas, sino que también ha sido invertida su conducta no verbal relacionada con el color. La irritabilidad que usted solía mostrar ante la luz roja, ahora se manifiesta en presencia de la luz verde, y usted ha perdido la fluidez con que solía utilizar los diversos esquemas de codificación por colores de su vida. (Si usted juega al baloncesto en los Boston Celtics, sigue pasando el balón por error a los que visten el uniforme rojo).

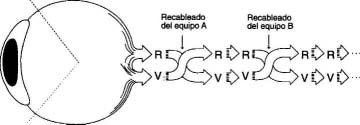

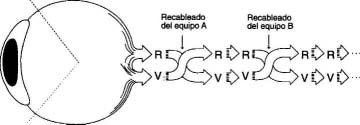

Figura 12.1

Lo que necesita el qualófilo es un experimento mental que demuestre que el modo en que las cosas se ven puede ser independiente de todas estas disposiciones reactivas. Así pues, tenemos que complicar la historia con algún nuevo desarrollo; tenemos que describir algún acontecimiento que deshaga el cambio en las disposiciones reactivas pero que mantenga intacto el cambio de los «qualia». En este punto es donde la bibliografía se sumerge en fantasías cada vez más delirantes, ya que nadie piensa de hecho que el modo en que se ven las cosas pueda estar en ningún momento realmente separado de las disposiciones reactivas del sujeto; lo que ocurre es que los qualófilos consideran que esta es en principio una posibilidad importante. Para demostrarlo, necesitan describir un caso posible en el que, por extravagante que sea, resulte obvio que esta separación es real. Considérese una historia que no funcionaría:

«Una noche, mientras usted duerme, unos perversos neurocirujanos le cambian todos los cables que vienen de las células cónicas (como antes), pero después, más tarde durante esa noche tan ajetreada, otro equipo de neurocirujanos, el equipo B, aparece y lleva a cabo un recableado complementario en el mismo nervio óptico, pero un poco más arriba».

Esta segunda operación reinstaura las viejas disposiciones reactivas (es de suponer), pero, ay, también reinstaura los viejos qualia. Las células en el córtex que «se ocupan» de los colores, por ejemplo, recibirían ahora las mismas señales que antes del primer recableado, gracias a la pronta intervención del equipo B en deshacer el daño. El segundo recableado se produjo demasiado pronto, aparentemente; se produjo en el camino hacia la experiencia consciente. Así pues, tenemos que contar una historia diferente, en que el segundo recableado se produzca más tarde, después de que los qualia invertidos hayan salido a saludar en la conciencia, pero antes de que se inicie cualquiera de las reacciones invertidas a estos qualia. Pero ¿es esto posible? No si los argumentos en favor del modelo de las Versiones Múltiples son correctos. No existe ninguna línea que pueda ser trazada en la «cadena» causal que, a través de la conciencia, va desde el globo ocular hasta la conducta subsiguiente, de modo que todas las reacciones ax se produzcan después y la conciencia de x no se produzca antes. El motivo es que no es una cadena causal, sino una red causal, con vías múltiples en las que, simultánea y semiindependientemente, se van corrigiendo Versiones Múltiples. La historia del qualófilo tendría sentido si hubiera un Teatro Cartesiano, un lugar especial en el cerebro donde se produce la experiencia consciente. Si existiera un lugar así, podríamos aislarlo entre dos recableados, dejando a los qualia invertidos en el Teatro, pero manteniendo las disposiciones reactivas normales. Toda vez que el Teatro Cartesiano no existe, el experimento mental no tiene ningún sentido. No hay ninguna manera coherente de contar la historia que necesitamos. No hay ninguna manera de aislar las propiedades presentadas en la conciencia de las múltiples reacciones del cerebro a sus propias discriminaciones, ya que no hay ningún proceso de presentación adicional.

En la bibliografía sobre el espectro invertido, a veces se supone que el segundo recableado se produce no por cirugía, sino por un proceso gradual de adaptación del sujeto a un nuevo régimen de experiencias. Esto tiene un cierto sentido; es sorprendente la facilidad con que las personas se adaptan a los más extravagantes desplazamientos de los sentidos. Se han llevado a cabo numerosos experimentos de inversión del campo visual en que los sujetos llevan unos anteojos que lo vuelven todo del revés, es decir, ¡ponen derecha la imagen retinal! (Por ejemplo, Stratton, 1896; Kohler, 1961. Welch, 1978, presenta un buen resumen de estos experimentos; véase también Colé, 1990). Después de muchos días llevando unos anteojos de uno u otro tipo (hay diferencias, algunas variedades tienen un amplio campo de visión, otras producen en los sujetos una especie de visión en túnel), los sujetos muestran a menudo un grado de adaptación sorprendente. En la película de Ivo Kohler sobre sus experimentos en Innsbruck, vemos a dos de sus sujetos cómicamente desamparados en el momento de ponerse los anteojos y, después, esquiando montaña abajo o circulando en bicicleta entre el tráfico de la ciudad, todavía llevando los anteojos y, en apariencia, completamente adaptados a ellos.

Supongamos, pues, que usted se adapta gradualmente a la inversión quirúrgica de su visión en color. (Por qué querría usted adaptarse, o tendría usted que adaptarse, ya es otro problema, pero podemos transigir en este punto ante los qualófilos, para precipitar su caída). Así pues, al principio, algunas adaptaciones serían claramente posteriores a la experiencia. Podemos suponer que usted seguiría viendo amarillo el cielo, pero empezaría a llamarlo azul para no desentonar entre sus vecinos. Al mirar un objeto nuevo, se producirían unos breves instantes de confusión: «Es ver… ¡quiero decir rojo!». ¿Y qué decir de su irritabilidad ante la luz verde? ¿Seguiría apareciendo como una anormalidad en su respuesta galvánica cutánea? En aras de la coherencia argumental, el qualófilo tiene que imaginar, por inverosímil que parezca, que todas sus disposiciones reactivas se adaptan, dejando únicamente el residuo de los qualia invertidos, así que, de nuevo en aras de la coherencia argumental, aceptaremos que las predisposiciones innatas y más fundamentales de sus espacios cualitativos también «se adaptan»; esto es ridículo, pero lo peor está aún por venir.

A fin de poder contar la historia que necesita, el qualófilo tiene que suponer que finalmente todas estas adaptaciones se convierten en su segunda naturaleza, rápidamente y sin afectación. (Si no se convirtieran en su segunda naturaleza, entonces habría un remanente de disposiciones reactivas que seguirían siendo distintas, pero nuestra argumentación exige que no haya irregularidades). Que así sea, pues. Ahora bien, en el supuesto de que todas sus disposiciones reactivas se reinstauren, ¿cuáles son sus propias intuiciones sobre sus qualia? ¿Están realmente invertidos o no lo están?

Llegados a este punto, me parece legítimo abandonar, habida cuenta de que después de haber tenido que tolerar tantos supuestos más que dudosos en aras de la coherencia argumentativa, uno o se queda vacío —ya no suben más burbujas de intuición— o ya recela de todas sus intuiciones. Pero quizá a usted le parezca obvio que sus qualia estuviesen invertidos. Aunque, ¿por qué? ¿Qué hay en la historia que le permita entenderlo así? Quizás, pese a haber seguido las instrucciones, usted ha añadido algún supuesto de más, o no ha sabido ver ciertas posibilidades que la historia no prohíbe. Creo que la explicación más razonable del hecho de que, en este caso imaginario, usted mantenga la intuición de que seguiría teniendo «qualia invertidos» es que usted está suponiendo, de forma ilegítima, que la adaptación se produce «en el momento posterior a la experiencia».

¿No podría darse el caso, quizá, de que la adaptación se produjera en la vía hacia la experiencia? Cuando nos ponemos unas gafas con los cristales tintados, no vemos ningún color —o los colores que vemos son raros y difíciles de distinguir—, pero al cabo de un tiempo de llevarlas vuelve, sorprendentemente, la visión en color normal. (Colé, 1990, llama la atención de los filósofos sobre este punto, que usted mismo puede verificar con unas gafas de visión infrarroja adquiridas en una tienda de material militar de desecho). Quizá, por desconocer este hecho sorprendente, a usted nunca se le ocurrió que podría adaptarse a la cirugía exactamente de la misma manera. Podríamos haber resaltado este punto en el experimento mental, añadiendo algunos detalles:

«…Y, a medida que se iba produciendo la adaptación, usted iba notando, para su sorpresa, que los colores de las cosas no eran tan extraños después de todo, y, en ocasiones, usted se confundía y hacía correcciones dobles. Cuando le preguntaban por el color de un objeto nuevo, usted decía, “es ver… no es rojo… ¡no!, ¡es verde!”».

Contada así, la historia haría parecer «obvio» que los qualia cromáticos se han adaptado o reinvertido. Pero en cualquier caso, pensará usted ahora, tiene que ser una cosa u otra. ¡No es posible hallar un caso en que el tipo de reajuste producido no fuese obvio! El supuesto sobre el que se basa esta convicción es que todas las adaptaciones pueden categorizarse como previas o posteriores a la experiencia (estalinianas u orwellianas). Al principio podría parecer un supuesto bastante inocente, ya que los casos extremos son fáciles de clasificar. Cuando el cerebro introduce compensaciones a los movimientos de los ojos y de la cabeza, produciendo un mundo visual estable «en la experiencia», está claro que nos hallamos ante una anulación de los efectos previa a la experiencia, una adaptación en la vía hacia la conciencia. Y cuando usted se imagina introduciendo compensaciones («tardías») en la elección de palabras que denotan colores («es ver…, ¡quiero decir rojo!»), está claro que estamos ante un ajuste posterior a la experiencia, meramente comportamental. Parece lógico, pues, que cuando se han producido todas las adaptaciones, o bien el color subjetivo (el color «en la conciencia») permanece invertido o bien no permanece invertido, ¿no? Así es como podríamos determinarlo: añádanse los recableados en la vía hacia la conciencia; si su número de orden es par —como en el caso de la manipulación efectuada por el equipo B—, entonces los qualia se han normalizado; si es impar, los qualia están invertidos. No tiene sentido. Recuérdese la curva neo-Laffer del capítulo 5. El hecho de que exista un único valor para una variable discriminada que pueda ser identificado como el valor de esa variable «en la conciencia» no es una necesidad ni lógica ni geométrica.

Podemos demostrarlo con una fantasía de cosecha propia, jugando con las reglas del qualófilo. Supongamos que, antes de la cirugía, un determinado tono de azul tiende a recordarnos un coche con el que sufrimos un accidente y que, por tanto, es un color que tendemos a rechazar. Al principio, después de la cirugía, no mostramos ninguna reacción negativa ante las cosas que son de este color, pues lo vemos, por ejemplo, como un amarillo inocuo y falto de todo poder para hacernos recordar. Una vez completado nuestro proceso de adaptación, no obstante, volvemos a rechazar ese tono de azul, porque nos recuerda el accidente. (Si no lo hiciera, estaríamos ante una disposición reactiva no adaptada). Pero si nos preguntaran si ello se debe a que, tal como recordamos el accidente, el coche era amarillo —exactamente del mismo color que ese objeto horrible que ahora está ante nosotros— o se debe a que, tal como recordamos el accidente, el coche era azul —exactamente del mismo color que ese objeto horrible que ahora está ante nosotros—, no seríamos capaces de responder. Nuestra conducta verbal estaría completamente «adaptada»; nuestra respuesta inmediata, fruto de nuestra segunda naturaleza, a la pregunta «¿de qué color era el coche con que tuvo el accidente?» sería «azul», y, sin dudarlo, también diríamos que el objeto horrible que está ante nosotros es azul. ¿Significa esto que hemos olvidado el largo período de entrenamiento?

No. No necesitamos algo tan dramático como la amnesia para explicar nuestra incapacidad para responder, ya que disponemos de muchos casos cotidianos en los que se produce el mismo fenómeno. ¿Le gusta la cerveza? Muchas personas a las que les gusta la cerveza reconocerán que la cerveza es un gusto adquirido. Poco a poco, uno se acostumbra —o llega— a disfrutar de su sabor. ¿Qué sabor? ¿El sabor del primer sorbo?

«A nadie podría gustarle ese sabor [replicaría un experimentado bebedor de cerveza]. La cerveza les sabe diferente a los bebedores experimentados. Si la cerveza me siguiera sabiendo igual que como me supo el primer sorbo, ¡nunca hubiera seguido bebiendo cerveza! O, por plantear la misma cuestión desde el otro punto de vista, si el primer sorbo de cerveza me hubiera sabido de la manera que me sabe ahora, ¡nunca habría tenido que adquirir el gusto! Me habría gustado el primer sorbo tanto como me gusta el de la cerveza que me estoy tomando».

Si nuestro bebedor de cerveza está en lo cierto, entonces la cerveza no es un gusto adquirido. Nadie llega a disfrutar de la manera que sabe la cerveza la primera vez que se prueba. Por el contrario, la manera como nos sabe la cerveza cambia gradualmente. Otros bebedores de cerveza podrían insistir en que, de ningún modo, la cerveza siempre les ha sabido como al principio, sólo que ahora les gusta ese sabor. ¿Existe alguna diferencia? Evidentemente, existe una diferencia en el nivel de la heterofenomenologia, y esa diferencia debe ser explicada. Podría ser que esas convicciones diferentes surgiesen a partir de genuinas diferencias en la capacidad discriminativa como las siguientes: en el primer tipo de bebedor de cerveza, la «formación» ha alterado la «forma» del espacio cualitativo de degustación, mientras que en el segundo caso, el espacio cualitativo apenas se ve alterado, mientras que la «función de evaluación» sobre ese espacio ha sufrido un proceso de revisión. O también podría ser que los bebedores de cerveza se estuvieran engañando a sí mismos (como los que insisten en decir que las Marilyns de alta resolución están realmente ahí, en un segundo plano de su campo visual). Tenemos que mirar más allá de los mundos heterofenomenológicos hacia los acontecimientos reales que se producen dentro de nuestras cabezas a fin de comprobar si existe una interpretación, salva veritate (por «forzada» que sea) de las afirmaciones de los bebedores de cerveza, y si existe, será solamente porque habremos decidido reducir «la manera como sabe» a un complejo u otro de disposiciones reactivas (Dennett, 1988a). Tendremos que destruir los «qualia» para poder «salvarlos».