Figura 11.1

Desmantelando el programa de protección de testigos

En la primera parte, examinamos los problemas y establecimos algunos presupuestos y principios metodológicos. En la segunda parte, esbozamos un nuevo modelo de la conciencia, el modelo de las Versiones Múltiples, e iniciamos la tarea de demostrar por qué es preferible al modelo tradicional, el Teatro Cartesiano. Mientras que la idea del Teatro Cartesiano, una vez hecha explícita, exhibe sus errores con gran claridad —no existe ningún materialista cartesiano confeso—, los supuestos básicos y los hábitos de pensamiento que esta ha fomentado siguen motivando objeciones y distorsionando la «intuición». Ahora, en la tercera parte, nos disponemos a investigar las implicaciones de nuestro modelo alternativo, respondiendo a toda una serie de apremiantes objeciones. Algunas de estas objeciones traicionan una persistente —aunque negada— alianza con el viejo y querido Teatro Cartesiano.

«Pero ¿dónde se produce la comprensión?». Esta es la pregunta que ha permanecido oculta en el centro de la controversia desde el siglo XVII. Descartes se encontró con un muro de escepticismo cuando insistió (con razón) en el hecho de que los mecanismos cerebrales podían explicar una buena parte del proceso de comprensión. Por ejemplo, Antoine Arnauld, en sus objeciones a las Meditaciones, señaló que «a primera vista parece increíble que pueda ocurrir, sin la asistencia de un alma, que la luz reflejada por el cuerpo de un lobo en los ojos de una oveja mueva las diminutas fibras de los nervios ópticos, y que al alcanzar el cerebro, este movimiento esparza los espíritus animales por los nervios de modo que precipite la huida de la oveja» (1641, pág. 144). Descartes respondió que esto no es más increíble que la capacidad que tienen los humanos de soltar los brazos para protegerse al caer, una reacción que también se produce de forma completamente mecánica, sin la ayuda de un «alma». Esta idea de una interpretación «mecánica» en el cerebro es la base de toda teoría materialista de la mente, pero constituye un desafío para una intuición con mucho arraigo: nuestro sentido de que para que se produzca un entendimiento real, debe haber alguien ahí para validar los procedimientos, para presenciar los acontecimientos cuyo curso constituye el entendimiento. (El filósofo John Searle explota esta intuición en su famoso experimento mental de la Habitación/Sala/Cámara China, que consideraremos en el capítulo 14).

Descartes era el mecanicista par excellence cuando se trataba de cualquier otro fenómeno de la naturaleza, pero cuando se trataba de la mente humana, se arredraba. Además de una interpretación mecánica, afirmaba Descartes, el cerebro también proporciona material para un ruedo central —lo que yo he venido llamando el Teatro Cartesiano— donde, en los seres humanos, el alma puede ejercer de testigo y emitir así sus propios juicios. Los testigos necesitan de materias primas sobre las que basar sus juicios. Estas materias primas, se denominen «datos sensoriales», «sensaciones», «sentimientos brutos» o «propiedades fenoménicas de la experiencia», son los puntales sin los que la idea de un testigo carece por completo de sentido. Estos puntales, firmemente asentados gracias a diversas ilusiones, rodean la idea de un testigo central con una barrera de intuiciones casi impenetrable. Nuestra tarea en este capítulo consiste en derribar esta barrera.

De todos los accidentes terribles que afectan a las personas, sólo una pequeña fracción se ve redimida, en parte, por el hecho de que revelan algo de los misterios de la naturaleza a inquisitivos científicos. Esto es particularmente cierto en el caso de las lesiones cerebrales producidas por algún traumatismo (heridas de bala, accidentes de tráfico, etc.), un tumor o un ataque[1]. Las formas de discapacidad y las capacidades mermadas que resultan evidencian, a veces de forma sorprendente, de qué modo el cerebro produce la mente. Una de las más sorprendentes, como su paradójico nombre indica, es la visión ciega. Parece haber sido creada a la medida de los experimentos mentales de los filósofos: una afección que convierte a una persona normal y consciente en un zombie parcial, un autómata inconsciente por lo que a ciertos estímulos respecta, pero una persona consciente normal para el resto. Así que no debe sorprendernos que los filósofos hayan elevado la visión ciega al rango de mito, un ejemplo sobre el cual construir argumentos. Como veremos, sin embargo, la visión ciega no avala el concepto de zombie; al contrario, lo socava.

En la visión humana normal, las señales de entrada viajan desde los ojos por el nervio óptico a través de diversas etapas hasta el córtex occipital o córtex visual, la parte del cerebro situada en la parte posterior del cráneo, justo encima del cerebelo. La información sobre el campo visual izquierdo (las mitades izquierdas de los campos de cada ojo) se reparte por el córtex visual derecho, y la del campo visual derecho se reparte por el izquierdo. Ocasionalmente, un accidente vascular (por ejemplo, la ruptura de un vaso sanguíneo) destruye una porción del córtex occipital, creando un punto ciego o escotoma, un hueco relativamente grande en el mundo que se experimenta visualmente, en el lado opuesto donde se produjo la lesión.

Figura 11.1

En el caso extremo en que tanto el córtex izquierdo como el derecho han sido destruidos, la persona queda ciega por completo. Más comúnmente, todo el córtex visual en un lado del cerebro es destruido por un accidente vascular, provocando la pérdida de la mitad opuesta del campo visual; la pérdida del córtex visual izquierdo produciría una hemianopsia derecha, ceguera completa del hemicampo derecho.

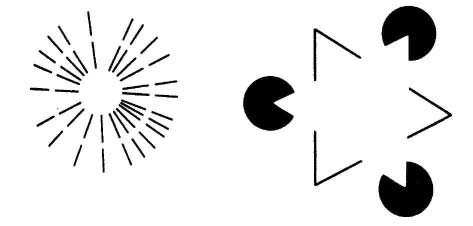

¿Qué se siente cuando se tiene un escotoma? Podría parecer que es algo familiar para todos nosotros, ya que todos tenemos puntos ciegos en nuestros campos visuales, en correspondencia con las zonas de nuestra retina en que no hay ni conos ni bastoncillos, porque ese es el punto del globo ocular de donde parte el nervio óptico. Un punto ciego normal, o disco óptico, no es pequeño: oscurece un área circular con un diámetro de aproximadamente unos 6 grados de ángulo visual. Cierre un ojo y mire a la cruz de la figura 11.2, manteniendo la página a unos veinticinco centímetros de sus ojos. Uno de los discos de «punto ciego» debería desaparecer. Cierre el otro ojo, y desaparecerá el otro disco. (Puede que necesite ajustar un poco la distancia de la página para que el efecto deseado se produzca. No deje nunca de mirar en dirección a la cruz). ¿Por qué no percibe normalmente este hueco en su campo visual? En parte porque usted tiene dos ojos, y cada ojo suple las deficiencias del otro; sus puntos ciegos no se solapan. Pero incluso cuando usted tiene un ojo cerrado, en la mayoría de los casos usted no percibirá su punto ciego. ¿Por qué? Dado que su cerebro nunca tiene que tratar con información de entrada procedente de esta área de la retina, este no dedica recursos para operar con esa información. No hay ningún homúnculo responsable de recibir información procedente de esa área, así que como no llega información, tampoco hay nadie para quejarse de ello. Una ausencia de información no es lo mismo que información sobre una ausencia. Para que usted pueda percibir un vacío, algo en su cerebro deberá responder a un contraste: sea entre la frontera entre el interior y el exterior —y su cerebro carece de los mecanismos para hacer esto en este punto— o entre el antes y el después: ahora ve el disco, ahora no lo ve. (Así es como la desaparición del disco negro de la figura 11.2 le advierte de su punto ciego).

Figura 11.2

Al igual que nuestros puntos ciegos normales, los escotomas poseen localizaciones definidas y algunos tienen incluso unas fronteras claras que puedes ser fácilmente delimitadas por un investigador, utilizando un estímulo como por ejemplo un punto de luz que se va moviendo por el campo visual del sujeto. Se pide al sujeto que avise cuando deja de experimentar el punto de luz, una variante del experimento que usted acaba de llevar a cabo para descubrir su propio punto ciego. Los testimonios del sujeto pueden entonces correlacionarse con mapas de la parte dañada del córtex, producidos con escáners de CT (computeraided tomography; tomografía asistida por ordenador) y MRI (magnetic resonance imaging; imagen por resonancia magnética) del cerebro. Un escotoma difiere en un aspecto importante de un punto ciego normal: el sujeto suele percatarse de su presencia. Ello no se debe solamente a que sea mucho mayor que un punto ciego normal. Toda vez que su causa es la pérdida de células en el córtex visual que con antelación «informaban a» otras células del córtex que «se interesaban» por la información proveniente de ciertas regiones de las retinas, su ausencia es percibida. Las expectativas del cerebro se ven alteradas; algo que debía estar ahí ahora ya no está, parte del apetito epistémico no se ve satisfecha. Así pues, el sujeto suele ser consciente del escotoma, pero como una pérdida, no como un área positiva en negro, como le ocurriría a usted si alguien pegara un círculo de papel negro sobre el parabrisas de su coche.

Dado que las vías normales de la información visual en el cerebro se han visto alteradas o cortadas, sería de esperar que las personas que padecen de escotoma fuesen totalmente incapaces de captar ninguna información visual sobre lo que ocurre un su campo visual ciego. Después de todo, son ciegos. Y eso es precisamente lo que ellos mismos dicen: no experimentan nada visual dentro de los límites de sus escotomas: ni destellos, ni siluetas, ni colores, ni puntos luminosos, ni chispazos. Nada. Eso es lo que significa ser ciego. Sin embargo, algunos pacientes con escotoma muestran un insospechado talento: a pesar de su total carencia de experiencias visuales conscientes en la zona ciega, a veces pueden «adivinar» con sorprendente precisión si hubo o no un destello de luz dentro de la zona, e incluso si se les ha mostrado un cuadrado o un círculo. Este es el fenómeno conocido con el nombre de visión ciega (Weiskrantz, 1986, 1988, 1990). Cómo debe explicarse este fenómeno sigue siendo aún una cuestión controvertida, aunque ningún investigador piensa que se esté produciendo algún fenómeno «paranormal». Hay por lo menos diez vías diferentes entre la retina y el resto del cerebro, de modo que incluso cuando el córtex occipital ha sido destruido, sigue habiendo bastantes canales de comunicación a través de los cuales puede viajar la información desde las retinas, que están en perfecto estado, y otras áreas del cerebro. Se han llevado a cabo numerosas pruebas con sujetos que padecen de visión ciega, y ya no cabe duda de que su capacidad de adivinar diversas formas simples, la dirección del movimiento o la presencia o la ausencia de luz no es atribuible al azar (incluso hasta con el cien por cien de aciertos bajo ciertas condiciones). Ninguna persona con visión ciega ha mostrado aún la capacidad de discriminar colores dentro del campo ciego, aunque investigaciones recientes llevadas a cabo por Stoerig y Cowey (1990) parecen demostrar que ello puede ser posible.

¿Qué ocurre cuando hay visión ciega? ¿Se trata acaso, como han sugerido algunos filósofos y psicólogos, de percepción visual sin conciencia, como la que podría mostrar un mero autómata? ¿Constituye quizás una prueba en contra (o, en todo caso, un serio problema) para las teorías funcionalistas de la mente, al mostrarnos un ejemplo en el que todas las funciones de la visión siguen estando presentes, pero de donde se ha drenado todo el jugo de la conciencia? De ningún modo. En su prisa por arrimar la sardina de la visión ciega a su ascua ideológica, en ocasiones los filósofos han pasado por alto algunos hechos elementales sobre el fenómeno de la visión ciega y de la situación experimental en que dichos hechos pueden ser observados.

Como las «anomalías temporales» que analizamos en los capítulos 5 y 6, los fenómenos de la visión ciega sólo aparecen cuando tratamos a los pacientes desde el punto de vista de la heterofenomenologia. Los experimentos no se podrían llevar a cabo si los investigadores no pudieran dar instrucciones verbales a los sujetos (y estar seguros de que se les ha comprendido), y las respuestas de los sujetos no constituyeran evidencia de este fenómeno tan sorprendente sólo cuando son interpretadas como actos de habla. Todo esto es tan obvio, que debo detenerme para insistir en ello.

La interpretación de la visión ciega es controvertida en muchos sentidos, pero existe un consenso bastante generalizado en un punto: todo el mundo acepta que el sujeto con visión ciega recibe información sobre un acontecimiento del mundo a través de los ojos (esta es la parte de la «visión»), a pesar de carecer de la experiencia visual consciente de dicho acontecimiento (esta es la parte “ciega”). Más brevemente, la visión ciega comporta (1) la recepción de información visual que es (2) inconsciente a pesar de todo. La prueba de (1) es fácil: el sujeto muestra un elevado número de aciertos en test que buscan confirmar la presencia de esta información. La prueba de (2) es más circunstancial: los sujetos niegan ser conscientes de ninguno de estos acontecimientos, y sus negativas expresadas oralmente se ven confirmadas, por una parte, por los datos neurológicos sobre la lesión cerebral y, por otra, por la coherencia de estas negativas. ¡Así que les creemos[2]!

Esta no es una cuestión trivial. Nótese que lo sorprendente de la visión ciega desaparecería inmediatamente si llegáramos a la conclusión de que los sujetos están fingiendo, es decir, fingiendo no ser conscientes. 0, por poner un caso más próximo, compárese nuestra aceptación de las negativas de los sujetos con visión ciega con el escepticismo con que recibimos las mismas negativas por parte de personas a las que se ha diagnosticado «ceguera histérica». Algunas veces, personas cuyos ojos y cerebros se hallan en perfecto estado, al menos desde el punto de vista de un fisiólogo, afirman haberse quedado completamente ciegas, y dan fe de este hecho comportándose «exactamente igual que un persona ciega». Existen razones por las cuales una persona se puede sentir motivada para «quedarse» ciega: sea como castigo contra sí misma o contra alguna otra que ahora deberá cuidarla y sentir pena por ella, sea como un modo de negar algún recuerdo visual terrible, o sea como una especie de respuesta de pánico ante alguna enfermedad o debilidad, de modo que es una ceguera «psicosomática», si es que se puede llamar ceguera. ¿Son realmente ciegas estas personas? Podría ser. Después de todo, se podría argumentar, si el dolor psicosomático es dolor real, y las náuseas psicosomáticas son lo bastante reales como para provocar el vómito, ¿por qué la ceguera psicosomática no puede ser una ceguera real?

Las personas con ceguera histérica afirman estar ciegas, aunque, al igual que los sujetos con visión ciega, muestran de forma irrefutable que están recibiendo información visual. Por ejemplo, las personas con ceguera histérica presentan un bajísimo nivel de aciertos cuando se les pide que adivinen rasgos visibles de las cosas. Este es un claro signo de que están utilizando información visual para guiar su comportamiento a fin de cometer un máximo de «errores». Las personas con ceguera histérica poseen una misteriosa habilidad por encontrar sillas con las que tropezar. Y sin embargo, a diferencia de los verdaderos fingidores, las personas con ceguera histérica, cuando dicen que no tienen experiencias visuales, son sinceras; realmente creen en lo que están diciendo. ¿No deberíamos creerles nosotros también? ¿Cómo deberíamos tratar los textos de estos dos grupos diferentes de sujetos cuando extrapolamos lo que hay en sus mundos heterofenomenológicos?

Aquí es donde la política ultraconservadora de la heterofenomenologia produce sus beneficios. Tanto los sujetos con visión ciega como las personas con ceguera histérica son aparentemente sinceros es sus declaraciones de no ser conscientes de lo que ocurre en su campo ciego. Así pues, sus mundos heterofenomenológicos son parecidos, cuando menos en todo lo referente a su presunto campo ciego. Y sin embargo hay una diferencia. Poseemos menos conocimientos sobre las bases neuroanatómicas de la ceguera histérica de los que poseemos sobre la visión ciega, y, sin embargo, intuitivamente, tendemos a ser mucho más escépticos ante sus negativas[3]. ¿Qué nos hace sospechar que las personas con ceguera histérica no son realmente ciegas, que incluso son hasta cierto punto conscientes de sus mundos visuales? Las circunstancias sospechosamente propicias de su ceguera nos hacen dudar, pero más allá de esta evidencia circunstancial hay una razón más simple: dudamos de su ceguera porque, sin ninguna ayuda, las personas con ceguera histérica a veces utilizan la información que reciben de sus ojos de un modo que los sujetos con visión ciega no lo hacen.

Existe un factor típico de las situaciones experimentales con pacientes con visión ciega que encaja tan bien en nuestros supuestos que apenas nadie se molesta en discutirlo (pero véase Marcel, 1988; van Gulick, 1989; Carruthers, 1989): los sujetos con visión ciega necesitan alguna ayuda o indicación para poder «adivinar» con tanta precisión. El investigador debe haber dado las instrucciones iniciales: «Cuando oiga un tono, intente adivinar» o «Cuando yo le toque la mano, emita una respuesta». Sin estas indicaciones, el sujeto es totalmente incapaz de responder[4].

Podemos evaluar nuestro diagnóstico de la diferencia imaginando una variante. Supóngase que halláramos un presunto sujeto con visión ciega que no necesitara indicaciones: «espontáneamente» produciría «conjeturas» (con un elevado nivel de aciertos aunque sin llegar al máximo) cada vez que algo se le presentara dentro del presunto campo ciego. Lo conduciríamos a nuestro laboratorio y llevaríamos a cabo el típico test a fin de realizar un mapa del escotoma; el sujeto nos avisa cada vez que la luz en movimiento desaparece dentro de su campo ciego, igual que cualquier otro sujeto con visión ciega. Pero, al mismo tiempo y de forma espontánea, proferiría comentarios del tipo, «esto no es más que una conjetura, pero ¿acaba usted de hacer brillar una luz dentro de mi escotoma?»; y esto lo haría justo después de que nosotros efectivamente hubiéramos encendido una luz. Ello resultaría, cuando menos, sospechoso, y podemos explicar por qué.

En general, cuando los sujetos siguen las instrucciones de un experimento, este hecho se considera como la evidencia de que han sido capaces de acatar las instrucciones porque han experimentado de forma consciente los estímulos relevantes. Por este motivo, la siguiente instrucción se consideraría como carente de sentido:

«Cada vez que usted sea consciente de que se ha encendido una luz, presione el botón de la izquierda; cada vez que se encienda la luz y usted no es consciente de que se haya encendido, presione el botón de la derecha».

¿Cómo podría un sujeto seguir una instrucción semejante? Le estaríamos pidiendo lo imposible: condicionar su conducta a acontecimientos que le son inaccesibles. Sería como decir «levante una mano cada vez que alguien le guiñe un ojo sin que usted lo sepa». Un investigador nunca creería necesario insertar el adverbio «conscientemente», como en «Cada vez que oiga conscientemente un tono, intente adivinar» ya que se suele suponer que uno no puede condicionar sus propios protocolos sobre experiencias inconscientes, aunque este tipo de cosas pueda llegar a producirse. A fin de adoptar un protocolo como

«Cada vez que ocurra x, haga y»

uno debe ser capaz de ser consciente de que x ha ocurrido.

Esta es la concepción tradicional, aunque este edificio de obviedades tiene una grieta. ¿Acaso no hemos aprendido que muchas de nuestras conductas se rigen por condiciones que sólo detectamos de forma inconsciente? Considérense los protocolos que regulan nuestra temperatura corporal, los que ajustan nuestro metabolismo, los que almacenan y liberan energía, o los que activan nuestro sistema inmunológico; considérense protocolos tales como el parpadeo cada vez que algo se aproxima o entra en nuestros ojos, e incluso conductas públicas a gran escala tales como el caminar (sin caerse) o el esquivar cuando un objeto aparece de repente a nuestro alrededor. Todos estos «comportamientos» se controlan sin la ayuda de la conciencia, como el propio Descartes ya observó en su momento.

Parece, pues, que hay dos tipos de protocolos comportamentales: aquellos que están controlados por el pensamiento consciente, y aquellos que están controlados por procesos «ciegos y mecánicos», igual que los procesos que controlan un elevador automático. Si un elevador automático debe seguir el protocolo de 110 levantar más de mil quilos, necesitará algún tipo de escala interna capaz de detectar cuándo se ha sobrepasado este límite. No hay duda de que un elevador automático no es consciente, ni de que no detecta nada de forma consciente y que, por tanto, carece por completo de protocolos conscientes. Podría decirse, sin embargo, que sigue protocolos que dependen de los diversos estados del mundo que es capaz de detectar e, incluso, que puede ajustar dichos protocolos en función de otras situaciones que es capaz de detectar, y así sucesivamente. Puede tener por tanto protocolos, metaprotocolos y metametaprotocolos, todos ellos dependientes de diversas y complejas combinaciones de situaciones detectadas, y todo sin un ápice de conciencia. Cualquier cosa que pueda hacer un elevador en el terreno de la detección y del seguimiento de protocolos, un cuerpo y un cerebro humano también pueden hacerlo. Pueden seguir complejos protocolos inconscientes como los de un elevador.

¿Cuál es entonces la diferencia entre el seguimiento inconsciente de protocolos y el seguimiento consciente de protocolos? Cuando consideramos los protocolos que nuestros cuerpos siguen inconscientemente, gracias a unos detectores de condiciones «ciegos y mecánicos», resulta tentador decir que, puesto que se trata de protocolos inconscientes, no son tanto nuestros protocolos como los protocolos de nuestro cuerpo. Nuestros protocolos son (podríamos decir que por definición) nuestros protocolos conscientes; aquellos que nosotros formulamos de manera deliberada y consciente, con la oportunidad de reflexionar (conscientemente) sobre sus pros y sus contras, y la oportunidad de ajustarlos y corregirlos a medida que una situación se desarrolla en nuestra experiencia.

Así pues, parece que cuando se adopta un protocolo como resultado de una discusión verbal, o como respuesta a unas instrucciones verbales, se trata ipso facto de un protocolo consciente, que debe depender de los acontecimientos que experimentemos de forma consciente (Marcel, 1988). Lo que resulta contradictorio es la idea de que uno pueda discutir y después decidir seguir un protocolo inconsciente, dependiente de acontecimientos detectados inconscientemente. El estatuto de dicho protocolo podría cambiar. Con un poco de práctica, y un poco de olvido estratégicamente situado, podríamos empezar con un protocolo adoptado y seguido conscientemente, para ir moviéndonos gradualmente hacia un estado de seguimiento de un protocolo inconsciente, detectando los aspectos relevantes sin ser conscientes de ello. Esto podría darse, pero sólo si el vínculo con la consideración verbal del protocolo llegara a romperse.

Esta posible transición puede verse mejor si procedemos a la inversa. ¿Podría un sujeto con visión ciega llegar a ser consciente de las experiencias visuales en el escotoma por inversión del proceso que acabamos de imaginar? Después de todo, un sujeto con visión ciega manifiestamente recibe y analiza la información visual que de un modo u otro utiliza en sus conjeturas. Poco después de haberse producido el estímulo, algo ocurre en el cerebro del sujeto que marca el comienzo del estado informado. Si un observador externo (el investigador, por ejemplo) pudiera llegar a reconocer dichos comienzos, este podría, en principio, hacerle llegar la información al sujeto. De este modo el sujeto podría llegar a reconocer los comienzos como información «de segunda mano» a pesar de ser incapaz de reconocerlos «de forma directa». Y, entonces, ¿acaso no podría ser el sujeto capaz en principio de «eliminar al intermediario» y de llegar a reconocer, al igual que lo hace el investigador, los cambios en sus propias disposiciones? Al principio, se necesita algún tipo de equipo de autocontrol —quizás el mismo que utiliza el investigador—, pero ahora sería el sujeto mismo quien miraría o escucharía las señales de salida[5].

En otras palabras, ¿no sería posible en principio «cerrar el bucle de realimentación» e instruir así al sujeto a seguir un protocolo de condicionamiento de su conducta sobre cambios que él no experimentó («directamente»)? Planteo la perspectiva de este entrenamiento a la visión ciega como si se tratara de un experimento mental, aunque podría convertirse fácilmente en un experimento real. Podríamos intentar instruir a un sujeto con visión ciega a reconocer cuándo «adivinar».

Los sujetos con visión ciega son volubles en cuanto a sus talentos y disposiciones se refiere; hay días que están mejor que otros; mejoran con la práctica, a pesar del hecho de que normalmente no reciben información de retorno por parte del investigador sobre cómo lo están haciendo durante el experimento (como excepción, véase Zihl, 1980,1981). Existen numerosos motivos por lo cuales esto debe de ser así, el principal de los cuales es que cualquier situación experimental de este tipo se podría ver invalidada por insinuaciones no intencionadas o inadvertidas por parte del investigador, de modo que las interacciones entre sujeto y experimentador se reducen al mínimo y se llevan a cabo siempre bajo un escrupuloso control. Sin embargo, los sujetos se abastecen de las indicaciones o la ayuda que reciben del investigador y, gradualmente, se acostumbran a lo que en otras circunstancias sería la tan poco prometedora práctica de hacer cientos o miles de conjeturas sobre cuestiones de las que están convencidos que no tienen ninguna experiencia. (Imagine cómo se sentiría usted si le hicieran coger el listín telefónico y adivinar qué marca de coche tiene cada una de las personas que aparece en la lista, sin que le dijeran si había acertado o no. Su motivación ante esta actividad no duraría mucho, a menos que usted tuviera una seguridad creíble sobre sus aciertos, y sobre por qué merecía la pena seguir adelante).

¿Qué ocurriría, entonces, si decidiéramos dejar de lado todos los demás objetivos científicos y nos concentráramos en ver hasta dónde podemos llegar en la instrucción de un individuo con visión ciega, utilizando cualquier técnica de «feedback» que parezca ser de utilidad? Supóngase que empezamos con un sujeto con visión ciega normal, que «adivina» cada vez que le damos indicaciones (lo que se denomina respuesta de elección forzada), y cuyo nivel de aciertos es muy alto (si no lo fuera, entonces el sujeto no padecería de visión ciega). Gracias al feedback, el nivel de aciertos acabaría por alcanzar su techo, de modo que si el nivel de aciertos queda fijado dentro de un margen de precisión suficientemente alto, el sujeto tendrá la impresión de haber desarrollado una destreza útil y fiable que merecería la pena explotar. Este es de hecho el estado en que se encuentran algunos sujetos con visión ciega hoy en día.

Supongamos ahora que empezamos a pedirle al sujeto que lo intente sin indicación alguna —es decir, que «adivine cuando hay que adivinar», que adivine «cuando el espíritu le mueva a hacerlo»—, y supongamos también que el investigador le proporciona al sujeto un feedback inmediato. Hay dos resultados posibles:

Evidentemente, el resultado que obtendríamos en cada caso particular es algo que sólo podemos determinar de forma empírica, y ni siquiera voy a aventurar una conjetura sobre la plausibilidad de obtener un resultado de tipo 2. Quizá, en cada caso individual ningún sujeto llegue a ser capaz de «adivinar» correctamente cuándo tiene que adivinar. Nótese, no obstante, que si un resultado de tipo 2 llegara a producirse, sería razonable pedir al sujeto que adoptara protocolos que le exigieran basar su conducta en estímulos cuyo transcurso sólo puede adivinar. Tanto si es consciente de dichos estímulos como si no lo es, si la fiabilidad de sus «conjeturas» es alta, podría tratar tales estímulos del mismo modo que cualquier experiencia consciente. Podría así elegir protocolos, tanto si se basaran en el transcurso de dichos estímulos como en el transcurso de acontecimientos experimentados conscientemente.

¿Pero sería esto suficiente para hacer al sujeto consciente de los estímulos? ¿Cuál es su intuición? Siempre que he preguntado, he recibido las más variadas respuestas. La psicología del sentido común tampoco ofrece un veredicto claro. Sin embargo, disponemos del testimonio de un sujeto con visión ciega que habla sobre sí mismo ante una circunstancia similar. DB, uno de los sujetos estudiados por Weiskrantz, padece hemianopsia derecha y muestra las capacidades típicas de la visión ciega, con un elevado nivel de aciertos cuando recibe ayuda. Por ejemplo, si una luz se desplaza lentamente, en sentido horizontal o vertical, por su escotoma y se le pide que adivine si el movimiento es horizontal o vertical, su nivel de aciertos es bastante bueno, aunque niega toda conciencia del desplazamiento. Sin embargo, si la luz se mueve con más rapidez, esta se convierte en un autoindicio: DB puede producirlo untariamente un informe bastante preciso del desplazamiento e, incluso, imitar el movimiento con un gesto de su mano, tan pronto como este se ha producido (Weiskrantz, 1988, 1989). Cuando se le pregunta, DB no duda en afirmar que, efectivamente, ha experimentado el desplazamiento, ¿cómo podría ser capaz de atestiguarlo, si no? (Otros sujetos con visión ciega también atestiguan la experiencia consciente de estímulos que se mueven con rapidez). Puede que queramos reservarnos nuestra opinión, pero su respuesta no debe sorprendernos, si el análisis de Rosenthal del concepto ordinario de conciencia va por buen camino. DB no sólo llega a estar informado sobre el desplazamiento de la luz; se da cuenta de que ha llegado a estar informado; en términos de Rosenthal, tiene un pensamiento de segundo orden cuyo contenido es que acaba de tener un pensamiento de primer orden.

Otto, nuestro crítico, vuelve a la carga:

¡Pero esto no es más que otro juego de manos! Siempre hemos sabido que los sujetos con visión ciega eran conscientes de sus conjeturas. Y todo esto no demuestra más que un sujeto podría desarrollar un talento para adivinar cuándo hay que adivinar (y, evidentemente, sería consciente de aquellas conjeturas). Llegar a reconocer que las conjeturas de uno sobre estos asuntos son fiables apenas sería suficiente para que uno se hiciera directamente consciente del acontecimiento sobre el que está conjeturando.

Esto parece indicar que se necesita algo más para la conciencia visual. ¿Qué se podría añadir? Por una parte, la conexión entre la conjetura y el estado que trata sobre ella, aunque fiable, parece bastante débil y efímera. ¿Podría hacerse más fuerte y duradera? ¿Cuál podría ser el resultado si los lazos de concernencia entre la conjetura y su objeto se multiplicaran?

El término filosófico estándar para denominar la concernencia es intencionalidad y, según Elizabeth Anscombe (1965) se acuñó «por metáfora» a partir del latín, intendere arcumin, que significa apuntar con un arco y una flecha a (algo). Esta imagen del apuntar o de direccionalidad es central en la mayoría de las discusiones filosóficas sobre la intencionalidad, aunque por lo general los filósofos han sustituido el complejo proceso de apuntar una flecha real por una mera flecha «lógica», una relación fundacional o primitiva, convertida en algo muy misterioso por su supuesta simplicidad. ¿Cómo puede algo dentro de nuestra cabeza apuntar esta flecha abstracta hacia una cosa en el mundo[6]? Puede que finalmente resulte correcto pensar en la relación de denotabilidad como una relación abstracta y lógica, pero al principio desvía nuestra atención de los procesos que realmente participan en el mantenimiento de la mente en contacto con las cosas del mundo, de modo que efectivamente se piense en ellas: los procesos de atender, mantener el contacto, seguir y rastrear (Selfridge, no publicado). El verdadero proceso de apuntar hacia algo, de «mantenerlo dentro del punto de mira», comporta llevar a cabo una serie de ajustes y compensaciones a lo largo del tiempo, bajo un «control de realimentación». Este es el motivo por el cual la presencia de nubes de distractores (como las cintas metálicas que confunden a los sistemas de detección de misiles) puede hacer imposible la acción de apuntar. Fijarse en un objetivo el suficiente tiempo como para identificarlo es un logro que requiere algo más que una única y breve transacción de información. La mejor manera de mantener el contacto con algo consiste, literalmente, en mantener el contacto con ello, agarrarlo y ya no soltarlo, de modo que uno pueda examinarlo con tanto cuidado como quiera, tomándose su tiempo. La otra manera de hacerlo consiste en mantener el contacto de forma figurada, siguiéndolo con los ojos (y con el resto del cuerpo), sin perderlo nunca de vista. Este es un logro que se puede conseguir con la percepción, evidentemente, pero no con una percepción pasiva; puede exigir algún esfuerzo, alguna planificación, y, en cualquier caso, una actividad continuada para mantener el contacto con algo.

Cuando era un niño me encantaba jugar a un juego que se llamaba Esconde el dedal. Se muestra a los participantes un sencillo dedal y todos, menos uno, que «esconde» el dedal, abandonan la habitación. Las reglas para esconder el dedal son claras: este debe esconderse bien a la vista. No se puede colocar ni detrás ni debajo de nada, o en un lugar demasiado alto para ser visto por unos niños pequeños. Por lo general, en una sala de estar hay docenas de sitios donde se puede poner un dedal de modo que este se integre perfectamente en su entorno, como un animal bien camuflado. Una vez está escondido, el resto de los niños vuelve a la habitación para encontrar el dedal. Cada vez que un niño lo localiza debe sentarse en un rincón de la habitación, tratando de no descubrir el lugar dónde está. Podemos contar con que los últimos niños que queden por encontrar el dedal lo habrán mirado más de una vez sin llegar nunca a verlo. En estos momentos tan emocionantes, todos pueden ver que el dedal está justo delante de las narices de Betsy, pongamos por caso, bien iluminado y subtendiendo un buen ángulo dentro de su campo visual. (En estos momentos, mi madre gustaba de decir «¡Si fuese un oso, te mordería!»). Las risas y las muecas de los demás niños harán pensar a Betsy que debe de estar mirando en la dirección correcta, y aun así no puede verlo.

Podríamos explicarlo de esta manera: aun si algún estado representacional en el cerebro de Betsy «incluye» en cierto modo el dedal, no hay todavía ningún estado perceptivo de Betsy que concierna al dedal. Podemos aceptar que uno de sus estados conscientes concierne al dedal: su «imagen de búsqueda». Puede que se esté concentrando intensamente en encontrar el dedal, el mismo dedal que había examinado sólo unos minutos antes, pero no se ha establecido todavía ninguna relación fuerte de intencionalidad o concernencia entre alguno de sus estados perceptivos y el dedal, aunque es muy posible que haya información en algún estado de su sistema visual que posibilitaría que alguien (un observador externo, por ejemplo, estudiando los estados visuales de su córtex visual) localizara o identificara el dedal. Para identificar el dedal, Betsy tiene que «concentrarse» en él, tiene que separarlo como «figura» del «fondo». Una vez se ha producido esto, Betsy realmente puede ver el dedal. Este estará finalmente «en su experiencia consciente», y ahora que ya es consciente de su localización, Betsy podrá levantar su mano triunfalmente o ir a sentarse tranquilamente con los demás niños que ya habían localizado el dedal[7].

Estos vínculos intencionados, guiados por feedback, limpios de errores y ajustados a las ganancias, son el requisito fundamental para un tipo de conocimiento que sea merecedor de este nombre, que pueda servir como base de un protocolo, por ejemplo. Una vez uno ha visto algo así, en este sentido fuerte del término, puede «hacer algo con ello» o hacer algo porque lo vio o tan pronto como lo vio. Una vez ha sido identificado, es fácil seguirle la pista a un dedal (a menos que uno se halle en una habitación llena de dedales durante un terremoto). En circunstancias normales, pues, el alto nivel que adquiere el dedal en el sistema de control de Betsy no es algo que dure unos breves instantes solamente; el dedal permanecerá localizado para Betsy durante el tiempo que ella tarde en alcanzarlo, o durante el tiempo necesario para confirmar su identidad, para verificarla de nuevo (una y otra vez, si es que queda alguna duda). Las cosas de las cuales somos más claramente conscientes son aquellos objetos que observamos con franqueza y sin precipitación, recogiendo e integrando el fruto de muchos movimientos sacádicos, construyendo un conocimiento durante el tiempo que mantenemos el objeto localizado en nuestro espacio personal. Si el objeto, como una mariposa, no para de moverse, deberemos tomar medidas para inmovilizarlo; así «podremos mirarlo», y si está bien camuflado en su entorno, deberemos dar algún paso —literalmente, si es que no podemos tocarlo— a fin de situarlo sobre un fondo que contraste.

Si no conseguimos hacer nada de esto, puede que no seamos capaces de ver el objeto, en un sentido importante y familiar del término[8]

Es normal que los observadores de pájaros guarden una lista de las especies que han podido ver a lo largo de su vida. Suponga que usted y yo somos observadores de pájaros y que ambos oímos cantar a un pájaro en los árboles de nuestro alrededor; yo miro y digo, «lo ves, ¿no?». Usted mira en la misma dirección que yo y contesta, sinceramente, «no, no lo veo». Yo puedo añadir ese pájaro a mi lista, pero usted no, a pesar del hecho de tener la certeza moral de que su imagen debe de haberse paseado repetidamente por sus fóveas.

¿Qué diría usted? ¿Estaba el dedal «presente» en la conciencia de Betsy antes de que ella lo detectara? ¿Estaba el pájaro presente en el «fondo» de su conciencia, o no lo estaba? Pasar algo a un primer plano de la conciencia consiste en situarlo en una posición que nos permite emitir un testimonio sobre ello, pero ¿qué se necesita para que algo esté en un segundo plano de nuestra conciencia (y no solamente en un segundo plano de nuestro entorno visual)? El dedal y el pájaro estaban, sin lugar a dudas, dentro del entorno visual; no es este el problema. Presumiblemente, no basta con que la luz reflejada por el objeto penetre en nuestros ojos, pero ¿qué otro efecto puede tener la luz reflejada —qué más puede anotar el cerebro sobre ello—, a fin de que el objeto pase de una situación favorable para una mera respuesta inconsciente al segundo plano de la experiencia consciente?

La única manera de responder a estas perplejidades «del punto de vista de la primera persona» es ignorar el punto de vista de la primera persona y ver qué podemos aprender desde el punto de vista de la tercera persona. En los capítulos 8-10, estudiamos un modelo de la producción de actos de habla que dependía de un proceso en pandemónium en el que la eventual unión de contenidos con expresiones constituía la culminación de una serie de competiciones, la construcción, el desmantelamiento y la reconstrucción de coaliciones. Los contenidos que participaron en la refriega, pero no consiguieron perpetuar su existencia por mucho tiempo, podrían enviar una especie de efecto de golpe «balístico» caracoleando por el sistema, pero seguirían siendo casi inenarrables. Cuando un acontecimiento no permanece, cualquier intento de narrarlo, si llega a iniciarse, o será abortado o vagará sin control, sin hallar nada con que contrastarse que le sirva para corregirse. Para que haya narrabilidad, tiene que haber una capacidad de identificar y de reidentificar el efecto. Podemos observar el desarrollo de la narrabilidad en muchos tipos de instrucción, próximos al tipo de instrucción que imaginamos para el sujeto con visión ciega: los resultados de entrenar el paladar en los catadores de vinos, de entrenar el oído en los músicos y cosas por el estilo, o el simple experimento de pulsar una cuerda de guitarra que describimos en el capítulo 3.

Considérense, por ejemplo, las instrucciones que se le darían a los aprendices de afinador de pianos. Se les dice que escuchen los «latidos» cuando pulsan la tecla que están afinando con referencia a una clave. ¿Qué latidos? Al principio, la mayoría de novatos son incapaces de discernir dentro de sus experiencias auditivas nada que responda a la descripción de «latidos»; lo que oyen es algo que describirían más bien como una especie de sonidos disonantes o desafinados. Finalmente, sin embargo, si el proceso de instrucción se lleva a cabo con éxito, consiguen aislar, dentro de sus experiencias auditivas, los «latidos» de interferencia, y aprenden a percibir cómo cambian los patrones de ritmo como respuesta al ajuste del «martillo» de la clavija. Así, pueden afinar fácilmente el piano reglando esos latidos. En su relato de nuestra experiencia suelen decir —y nosotros podemos confirmarlo con episodios similares de nuestra propia experiencia— que como resultado de su instrucción, su experiencia consciente ha cambiado. En otras palabras, ha aumentado: ahora son conscientes de cosas de las cuales no eran conscientes antes.

En cierto modo, es evidente, siempre oyeron los latidos. Después de todo, eran conscientes de la interferencia que provoca el desafinamiento, pero al principio no eran capaces de detectar estos componentes en su experiencia, lo cual explica por qué podríamos decir que dichos factores contribuyeron a la experiencia, aunque no estaban presentes en ella. Desde el punto de vista funcional, el estatuto de dichas contribuciones antes de la instrucción es equivalente a los acontecimientos que se producen en la visión ciega: el sujeto es incapaz de referir dichas contribuciones, o de basar un protocolo en su comienzo, aunque el resultado de tales contribuciones puede manifestarse en la conducta del sujeto, por ejemplo en su capacidad de responder a preguntas planteadas con habilidad. Lo que quiero sugerir con esto es que estar en el segundo plano de la experiencia no tiene más secretos. Como hemos visto, no es descabellado suponer que un vínculo reforzado como el que acabamos de describir para el caso de los afinadores de piano y los catadores de vino pudiera establecerse también en el caso de un sujeto con visión ciega, hasta el punto de que este declarara —declaración que nosotros no dudaríamos en aceptar— que se había hecho consciente de estímulos, aun en el primer plano de su conciencia, cuya existencia antes sólo podía conjeturar.

¡Un momento, no tan rápido! [nos dice Otto], Tengo otra objeción: usted imagina al sujeto con visión ciega aprendiendo a utilizar sus capacidades de visión ciega a partir de estas nuevas técnicas, lo cual puede que le dote de una especie de conciencia de los acontecimientos que se producen en su campo ciego, pero esto sigue sin tener en cuenta algo. Esta conciencia sería conciencia visual; no sería como ver. Faltarían las «cualidades fenoménicas» o qualia de la visión consciente, incluso si el sujeto con visión ciega puede Llevar a cabo estas operaciones funcionales.

Puede que sí, puede que no. ¿Qué son las «cualidades fenoménicas o qualia»? (Qualia es la palabra latina que significa cualidades; su singular es quale). En un principio nos parecen algo obvio —son la manera como nos aparecen, nos huelen, nos suenan, nos resultan al tacto las cosas—, pero tienen la característica de cambiar o de desaparecer cuando los sometemos a un examen más detallado. En el próximo capítulo nos dedicaremos a seguir a estos sospechosos a través de la espesura filosófica, pero antes debemos dedicar un poco más de tiempo a esas propiedades que no son cualidades fenoménicas, pero que podrían confundirse con ellas.

4. Visión protésica: ¿qué falta, además de la información?

¿Puede ver el movimiento DB, el sujeto de Weiskrantz? Bueno, lo cierto es que seguro que ni lo oye ni lo siente. ¿Es eso visión? ¿Posee las «cualidades fenoménicas» de la visión? Weiskrantz escribe:

A medida que el estímulo se va haciendo cada vez más sobresaliente, el paciente podría insistir en que todavía no «ve», pero ahora posee una especie de «sensación» de que allí hay algo. En algunos casos, si La prominencia del estímulo se aumenta aún más, se puede alcanzar un punto en que el sujeto «ve» pero la experiencia no es verídica. Por ejemplo, DB «ve» en respuesta a un estímulo que se mueve vigorosamente, pero no lo ve como un objeto coherentemente en movimiento, aunque refiere complejos patrones de «ondas». Otros sujetos refieren «sombras oscuras» que emergen a medida que el brillo y el contraste se sitúan en niveles altos (1988, pág. 189).

DB nunca percibe el objeto en movimiento como algo que tiene forma o color, pero ¿qué percibe entonces? Como probamos en el capítulo 2, en el experimento con un naipe situado en nuestra visión periférica, podemos ver el naipe sin ser capaces de identificar ni su color ni su forma. Esto es visión normal, no visión ciega, de modo que, de acuerdo con ello, nos resistimos a negar que el sujeto tenga experiencia visual.

Figura 11.3

Un ciego con un sistema eléctrico portátil de 16 Líneas. La cámara de televisión está conectada a un objetivo montado sobre la montura de las gafas. Una serie de cables lleva a un circuito de estímulos eléctricos (que el sujeto sostiene en su mano derecha). La matriz de 256 electrodos de plata concéntricos está en La mano izquierda del sujeto.

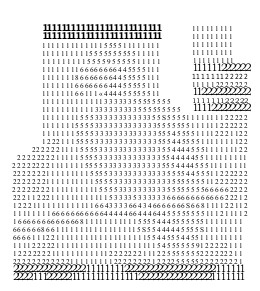

La pregunta de si esta manera anormal de obtener información acerca de las cosas visibles es una variedad de visión puede plantearse de manera más clara si desviamos nuestra atención hacia un caso que se aleja aún más de la visión normal. Se han diseñado dispositivos protésicos para permitir la «visión» a los ciegos, y algunos de estos dispositivos nos serán útiles para analizar los aspectos que nos interesan. Hace unos veinte años, Paul Bach-y-Rita (1972) desarrolló una serie de dispositivos que incluía unas pequeñas cámaras de vídeo de muy baja resolución que podían colocarse sobre la montura de unas gafas. La señal de baja resolución proveniente de estas cámaras, una matriz de 16-por-16 o de 20-por-20 píxels, se transmitía a la espalda o el vientre del sujeto a través de una parrilla de bastoncillos vibrantes, eléctrica o mecánicamente, denominados tactores.

Figura 11.4

Apariencia de la representación, con una resolución de 400 puntos, de La cara de una mujer, en el monitor de un osciloscopio. Los sujetos pueden identificar correctamente patrones de estímulos a este nivel de complejidad.

Después de unas pocas horas de entrenamiento, los sujetos ciegos equipados con este dispositivo aprenden a interpretar patrones de vibraciones sobre su piel, igual que nosotros podemos interpretar las letras que alguien trace con un dedo sobre nuestra piel. La resolución es muy baja, pero aun así, los sujetos pueden aprender a leer signos, identificar objetos e incluso las caras de las personas, como podemos comprobar si miramos esta fotografía que muestra la señal tal como aparece en el monitor de un osciloscopio.

El resultado es, ciertamente, una experiencia perceptiva consciente producida protésicamente, pero dado que el estímulo se transmitía sobre la espalda o el vientre del sujeto en vez de su retina, ¿se trata de fisión? ¿Posee las «cualidades fenoménicas» de la visión, o sólo de las sensaciones táctiles?

Recordemos uno de nuestros experimentos del capítulo 3. Desde el punto de vista táctil, nos resulta fácil extender dichas sensaciones hasta la punta de un lápiz y sentir, así, texturas con ella, mientras que las vibraciones del propio lápiz sobre la piel de nuestros dedos nos pasan desapercibidas. No debe pues sorprendernos descubrir que los sujetos de Bach-y-Rita disfrutaran de un efecto similar, aunque más extremo. Después de un breve período de entrenamiento, la conciencia de la presencia de las vibraciones sobre su piel desaparecía; podríamos decir que la matriz de píxels se hacía transparente, y el punto de vista de los sujetos pasaba a ser el punto de vista de la cámara montada sobre sus cabezas. Una demostración sorprendente de la fuerza de este cambio de punto de vista es la conducta de un sujeto experimentado cuya cámara poseía una lente con zoom, controlado con un botón (págs. 98-99). La matriz de vibradores estaba colocada sobre su espalda y la cámara estaba montada a un lado de su cabeza. Cuando el experimentador, sin previo aviso, accionó el botón del zoom, provocando así que la imagen en la espalda del sujeto se expandiera o surgiera repentinamente, el sujeto se apartó instintivamente hacia atrás, levantando sus brazos para proteger su cabeza. Otra sorprendente demostración de la transparencia de las vibraciones la constituye el hecho de que los sujetos que habían sido entrenados con la matriz de vibradores en la espalda se adaptaban casi inmediatamente cuando dicha matriz pasaba a colocarse sobre su vientre (pág. 33). Y sin embargo, como señala Bach-y-Rita, seguían respondiendo a un picor en la espalda como algo que había que rascarse —no se quejaban porque lo «veían»— y eran perfectamente capaces de responder a las vibraciones como tales cuando se lo requerían.

Todas estas observaciones resultan ciertamente tentadoras pero inconcluyentes. Podríamos argumentar que una vez el uso de los dispositivos se convirtió en su segunda naturaleza, los sujetos estaban viendo realmente, o, por el contrario, que sólo alguno de los rasgos «funcionales» más centrales de la visión había sido reproducido de forma protésica. ¿Qué decir de las demás «cualidades fenoménicas» de la visión? Bach-y-Rita nos relata el resultado de haber mostrado a dos sujetos entrenados, estudiantes universitarios del sexo masculino, por primera vez en su vida, fotografías de mujeres desnudas de la revista Playboy. Se sintieron defraudados: «Aunque ambos eran capaces de describir con cierta fidelidad el contenido de las fotografías, la experiencia no mostró ningún componente afectivo; no despertó ninguna sensación de placer en ellos. La experiencia molestó mucho a los dos jóvenes, que sabían del componente afectivo que contenían fotografías similares para sus amigos dotados de un sentido normal de la visión» (pág. 145).

Así pues, los dispositivos protésicos de Bach-y-Rita no producían todos los efectos de la visión normal. Parte de estas deficiencias tienen que deberse a la notable diferencia en el nivel de flujo de la información. La visión normal nos informa de las propiedades espaciales de las cosas de nuestro alrededor a gran velocidad y casi con todo el nivel de detalle que deseemos. No debe sorprendernos que la información espacial de baja resolución enviada hacia el cerebro a través de una interficie en la piel no fuera capaz de provocar las reacciones que se provocan en personas con visión normal cuando sus sistemas visuales se ven inundados con información de entrada [9]. ¿Qué placer sería de esperar que sintiera un persona con visión normal si mirara traducciones de una baja resolución parecida —échele una ojeada a la figura 11.4— de fotografías de personas hermosas?

No está claro tampoco qué cambiaría si consiguiéramos mejorar el «nivel de baudios[10]» de la visión protésica para acercarlo al de la visión normal. Pudiera ser que con simplemente aumentar la cantidad y el nivel de información, proporcionando así mapas de bits de mayor resolución para el cerebro, fuese suficiente para producir el encanto que faltaba. O quizás algo de ese encanto. Las personas que son ciegas de nacimiento se encontrarían entonces en gran desventaja frente a los que han perdido la visión en algún momento de su vida, ya que no poseen ninguna de las asociaciones específicamente visuales que, sin duda, juegan un papel importante en el placer que sienten las personas videntes con sus experiencias, que les recuerdan experiencias visuales anteriores. También podría ser que parte de ese placer que sentimos con las experiencias visuales no fuese más que un efecto secundario de viejas huellas fósiles de una economía anterior en nuestros sistemas nerviosos, un asunto que ya tratamos en el capítulo 7 y que retomaremos en el capítulo siguiente.

Las mismas consideraciones son aplicables a la visión ciega y a cualquier mejora que podamos imaginar en las capacidades de los sujetos con visión ciega. Toda discusión de la visión ciega muestra una cierta tendencia a ignorar cuan insignificante es la información que los sujetos con visión ciega recogen en sus campos ciegos. Una cosa es ser capaz de adivinar, cuando se es requerido a hacerlo, si dentro del campo ciego apareció un cuadrado o un círculo. Otra cosa muy diferente sería ser capaz de adivinar con detalle, y cuando se es requerido a hacerlo, qué se ve a través de la ventana.

Podemos utilizar lo que hemos aprendido sobre la visión protésica para guiar nuestra imaginación hacia lo que sentiría un sujeto con visión ciega al recuperar más funciones de la visión. Intentemos imaginar una persona corticalmente ciega que, después de un arduo entrenamiento, (1) ha convertido su capacidad de adivinar cuándo hay que adivinar en su segunda naturaleza, (2) puede jugar a Esconder el dedal como el mejor, y (3) ha sido capaz de aumentar la rapidez y el detalle de sus conjeturas de forma notable. Nos lo encontramos leyendo el periódico y riéndose con los cómics y le rogamos que no explique lo que hace. He aquí tres situaciones hipotéticas en orden ascendente de plausibilidad:

Aun así, podemos imaginar a nuestro sujeto afirmando que falta algo:

«Los qualia. Mis estados perceptivos tienen qualia, por supuesto, pues son estados conscientes, pero antes de que perdiera la vista, eran qualia visuales, y ahora no lo son, a pesar de mi entrenamiento».

Puede que a usted esto le parezca obvio, que tiene sentido, que es precisamente lo que sería de esperar que dijera nuestro sujeto. Si es así, lo que queda de capítulo es para usted un ejercicio especialmente diseñado para sacudir esta convicción. Si usted ya está empezando a dudar de que toda esta charla sobre qualia tenga algún sentido, es probable que haya anticipado algunos de los derroteros que va a tomar nuestra historia.

Pero por el hecho de que haya este sentimiento de lo extraño no podemos decir: todo objeto que conocemos bien y que no nos es extraño nos da un sentimiento de confianza. Es como si quisiéramos decir que el lugar que una vez tomó el sentimiento de Lo extraño debería estar ocupado de alguna manera.

LUDWIG WITTGENSTEIN, Investigaciones filosóficas, 1953, §596*

En el capítulo 2, vimos que uno de los motivos para creer en el dualismo era su promesa de explicarnos cuál es la «sustancia de que están hechos los sueños»: las vacas de color violeta y otros productos de nuestra imaginación. En el capítulo 5 vimos las confusiones que suscita el supuesto, natural pero erróneo, de que después de que el cerebro ha efectuado una discriminación o un juicio, este re-presenta el material sobre el que se basa el juicio, para el solo disfrute de la audiencia del Teatro Cartesiano, añadiendo los colores. Esta idea de repleción* es común en el pensamiento de los más sofisticados teóricos, y no es otra cosa que un vestigio más del materialismo cartesiano. Lo divertido es que aquellos que más usan el término son los que más saben, pero ya que encuentran irresistible el término, se cubren las espaldas escribiéndolo entre comillas.

Por ejemplo, casi todo el mundo describe al cerebro «rellenando» el punto ciego (la cursiva en todos los ejemplos es mía):

…el conocido fenómeno neurológico de la «repleción» subjetiva de la parte ausente de un área ciega en el campo visual (Libet, 1985b, pág. 567).

…uno puede localizar su propio punto ciego, y también demostrar de qué modo un patrón se « rellena » o se «completa» en ese punto ciego (Hundert, 1987, pág. 427).

También hay «repleción» auditiva. Cuando escuchamos un discurso, los huecos en la señal acústica se pueden «rellenar», como ocurre, por ejemplo, en el «efecto de reconstrucción de los fonemas» (Warren, 1970). Ray Jackendoff lo expresa así:

Considérese, por ejemplo, la percepción del habla con información de entrada defectuosa o llena de ruido (por ejemplo, en presencia de un avión a reacción con los motores encendidos o durante una conversación telefónica con problemas en La línea) (…).. Lo que uno construye… no es solamente el significado pretendido por el emisor, sino también la estructura fonológica: uno «oye» más de lo que la señal transmite realmente (…).. En otras palabras, se «rellena» la información fonética a partir de estructuras de nivel superior y a partir de la señal acústica; y, a pesar de que existe una diferencia en cuanto a cómo esta se deriva, no hay ninguna diferencia cualitativa en la estructura completa (Jackendoff, 1989, pág. 99).

Y, cuando leemos un texto, ocurre algo similar (pero visual); en palabras de Bernard Baars:

Hallamos fenómenos parecidos en el conocido «efecto del lector de pruebas», aquella situación en que es difícil detectar los errores tipográficos en unas galeradas porque la mente «rellena» la información correcta (Baars, 1988, pág. 173).

Howard Margolis añade un comentario incontestable a este asunto de la «repleción»:

Los detalles que se «rellenan» suelen ser correctos (Margolis, 1987, pág. 41).

El reconocimiento tácito de que hay algo que no funciona en esta idea de la «repleción» se manifiesta claramente en esta descripción del punto ciego realizada por el filósofo C. L. Hardin en su libro Color for Philosophers:

Cubre un área con un diámetro visual de 6 grados, lo suficiente como para albergar la imagen de diez lunas llenas colocadas una junto a la otra y, sin embargo, no hay ningún hueco en La región correspondiente del campo visual. Ello se debe al hecho de que el ojo del cerebro rellena con cualquier cosa que esté a la vista en la regiones circundantes. Si es azul, rellena en azul; si es a cuadros, no percibimos ninguna discontinuidad en la expansión de los cuadros (1988, pág. 22).

Hardin no acaba de atreverse a decir que el cerebro rellena con los cuadros, ya que ello comporta, sin lugar a dudas, una sofisticada tarea de «construcción», como el «remiendo invisible» para tapar el siete en su americana de espiga por el que usted pagaría lo que fuese: las rayas coinciden y los tonos de color de la tela nueva no contrastan con la vieja. Parece como si rellenar de azul fuera una cosa —lo único que se necesita es una o dos pinceladas de pintura cerebral con el color adecuado—; pero rellenar a cuadros ya es otra cosa, algo que Hardin no se atreve a afirmar.

Sin embargo, como el propio Hardin nos hace notar, somos tan inconscientes de nuestros puntos ciegos cuando estamos ante un plano pintado a cuadros que cuando estamos ante un plano coloreado uniformemente, así que, sea lo que sea lo que provoca esa inconsciencia, nuestro cerebro es capaz de llevarlo a cabo con la misma facilidad en ambos casos. «No percibimos ninguna discontinuidad», nos dice. Pero, si el cerebro no tiene que tomarse la molestia de rellenar los cuadros, ¿por qué tendría que tomársela para rellenar en azul?

Presumiblemente, en ninguno de los dos casos la «repleción» es verdadera repleción, como la que requeriría el recurso a algo parecido a unos pinceles. (Esta es la moraleja de nuestra historia del sistema CADBLIND Mark II en el capítulo 8.) Presumo que nadie piensa realmente que la «repleción» sea un proceso en que el cerebro se dedica a cubrir un espacio con un pigmento. Sabemos que la imagen real invertida de la retina es el último estadio de la visión en que las cosas tienen color de la misma manera que lo tienen en la imagen de una película proyectada en una pantalla. Toda vez que no podemos hablar literalmente de la existencia de un ojo de la mente, tampoco podemos suponer que el cerebro necesite pigmentos.

Nada más que decir sobre pigmentos. Y a pesar de todo, tenemos la tendencia a pensar que algo ocurre en el cerebro que es de alguna manera muy importante, análogo a cubrir un área con un pigmento; en caso contrario no hablaríamos de «repleción». Es este acontecimiento tan especial, sea lo que sea, lo que, aparentemente, se produce en el «medio» especial de la experiencia visual o auditiva. Como dice Jackendoff, al hablar del caso concreto de la audición, «uno [oye] más de lo que la señal transmite realmente», pero nótese que Jackendoff escribe «oír» entre comillas. ¿Qué puede ser eso que está presente cuando uno «oye» sonidos que rellenan silencios o «ve» colores que cubren espacios vacíos? Parece que, efectivamente, hay algo en todos estos casos, algo que el cerebro tiene que proporcionar (para «rellenar»). ¿Cómo podríamos llamar a esta cosa desconocida? Llamémosle figmento*. La tentación, pues, consiste en suponer que hay algo, hecho de figmento que está ahí cuando el cerebro «rellena» y que no está cuando el cerebro no se preocupa de «rellenar». Dicho así, la idea del figmento no resultará atractiva para muchos. (Al menos eso espero). Sabemos algo más: el figmento no existe. El cerebro no fabrica figmento; ni lo utiliza para rellenar huecos; el figmento no es más que una quimera, un producto de mi imaginación. ¡Nada más que decir sobre el figmento! Pero, entonces, ¿qué significa «repleción»? ¿Qué puede significar, si no significa repleción con figmento? Si no existe un medio como el figmento, ¿en qué difiere la «repleción» de no tomarse la molestia de llevarla a cabo?

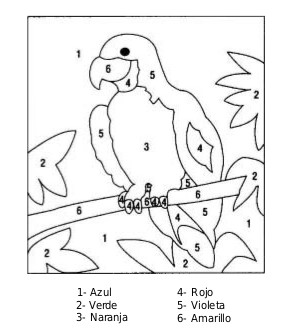

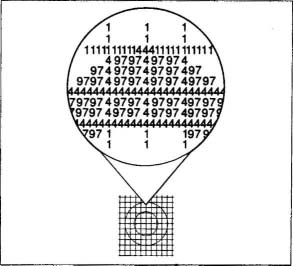

En el capítulo 10 vimos de qué modo representan los colores los sistemas de CAD, asociando un número con cada píxel o con cada región del objeto representado, y también vimos de qué modo el sistema CADBLIND Mark II podía buscar, o detectar, colores leyendo dicho código. Este proceso es muy parecido a un viejo pasatiempo para niños, los cuadernos para colorear, que nos proporcionan una simple analogía del proceso de representación que se produce, o que podría producirse, en el cerebro. La figura 11.5 es una representación que contiene información sobre formas, pero no sobre colores.

Figura 11.5

Compárese esta figura con la figura 11.6, que contiene información sobre colores en forma de código de colores. Si usted tomara unos lápices de colores y siguiera las instrucciones para pintar el dibujo, convertiría la figura 11.6 en un nuevo tipo de representación «rellenada»; una representación en que las regiones se han rellenado con colores reales, con pigmentos reales.

Existe otra manera de «rellenar» de color píxel a píxel mediante un mapa de bits codificado, como en la figura 11.7.

Las figuras 11.6 y 11.7 son, ambas, posibles formas de repleción (por comparación con la figura 11.5, por ejemplo), ya que cualquier procedimiento que necesite saber cuál es el color de una región determinada puede, a través de una inspección mecánica de esa región, extraer la información deseada. Esto es pura repleción informacional. Los sistemas son, claro está, totalmente arbitrarios. Sin ninguna dificultad podríamos construir infinidad de sistemas de representación con la misma funcionalidad, con diversos sistemas de codificación o con diferentes medios.

Si usted hace un dibujo en colores en su ordenador personal con un programa para PC como «Paintbrush», lo que ve en la pantalla se representa dentro de la máquina como un mapa de bits en el «buffer de fotogramas».

Figura 11.6

Figura 11.7

de forma parecida a lo que tenemos en la figura 11.7, pero cuando usted guarda el dibujo en un disco, un algoritmo de compresión lo traduce a algo parecido a la figura 11.6. El algoritmo divide el área en regiones de igual coloración y almacena el perímetro de cada región y su número de color en una carpeta de «archivo[11]». Una carpeta de archivo tiene una fidelidad en el almacenamiento de datos equiparable al mapa de bits, pero generaliza la información concerniente a cada región, etiquetando cada una de ellas sólo una vez; es un sistema de representación más eficiente.

Un mapa de bits, al etiquetar cada píxel de forma explícita, constituye una forma de lo que podríamos denominar representación toscamente continua, donde el grado de tosquedad está en función del tamaño de los píxels. No puede decirse que un mapa de bits sea realmente una imagen, sino más bien una matriz de valores, una especie de receta para formar una imagen. La matriz puede almacenarse en cualquier sistema que conserve la información sobre localizaciones. El vídeo es otro medio de representación toscamente continua, pero lo que se almacena en la cinta no son imágenes, sino recetas (con diferentes grados de precisión) para formar imágenes.

Otra manera de almacenar la imagen en la pantalla de su ordenador podría ser la de tomar una fotografía en color y almacenar así la imagen, por ejemplo, en una diapositiva de 35mm, y este sistema difiere de los demás de un modo importante: aquí sí que hay tintes que cubren regiones en un espacio real. Como en el mapa de bits, esta es una representación toscamente continua de las regiones espaciales dibujadas (continua hasta el nivel del grano de la película; al nivel de la finura de grano, la representación ya no es continua sino granular, como las representaciones por píxels). Pero a diferencia del mapa de bits, se utilizan colores para representar los colores. Un negativo en color también utiliza colores para representar los colores, pero en un espectro invertido.

Aquí tenemos, pues, tres maneras diferentes de «rellenar» información sobre colores: el color vía un código de números, como en la figura 11.6 o en una carpeta de archivo, color por mapa de bits, como en la figura 11.7, en un buffer de fotogramas o una cinta de vídeo, y color por colores. El sistema del código de números es, desde un determinado punto de vista, una manera de «rellenar» información sobre colores, pero posee una mayor eficiencia, en comparación con las demás técnicas, precisamente porque no recurre a una repleción real y explícita de cada píxel ¿En cuál de estos tres sentidos (en el supuesto de que exista alguno) podemos decir que «rellena» el cerebro un punto ciego? Nadie cree que el cerebro utilice números almacenados en registros para codificar los colores, pero esto no es más que un ardid para desviar nuestra atención del asunto principal. La idea de números almacenados en registros puede ser simplemente un modo de referirse a un sistema de magnitudes, cualquier sistema de «vectores» que el cerebro pudiera utilizar como «código» de colores; podría tratarse de frecuencias de actividad neuronal, o de algún sistema de direcciones o localizaciones en redes neuronales, o cualquier otro sistema de variaciones físicas en el cerebro que a usted se le pudiera ocurrir. Los números almacenados en registros poseen la útil propiedad de preservar las relaciones entre magnitudes físicas al tiempo que son neutrales en cuanto a las propiedades «intrínsecas» de dichas magnitudes, de modo que pueden corresponderse con cualquier magnitud física que el cerebro utilice para «codificar» los colores. Aunque los números se pueden utilizar de formas completamente arbitrarias, también pueden utilizarse de maneras no arbitrarias, para reflejar las relaciones estructurales entre colores que se han descubierto. El conocido «sólido de colores», donde el tono, la saturación y el brillo son las tres dimensiones a lo largo de las cuales nuestros colores varían[12], es un espacio lógico ideal para un tratamiento numérico, cualquier tratamiento numérico que refleje las relaciones entre elementos, las relaciones de oposición y complementariedad, etc., que muestra la visión humana. Cuanto más aprendamos sobre el sistema que utiliza el cerebro para codificar los colores, más poderoso y menos arbitrario será el modelo de la visión humana en color que seremos capaces de construir.

El problema de hablar del cerebro como un «codificador» de colores que utiliza intensidades o magnitudes de una cosa u otra es que puede inducir al incauto a pensar que eventualmente estos códigos tienen que descodificarse, lo cual nos lleva «de vuelta a los colores». Esta es una ruta —quizá la más popular— que nos devuelve al problema del figmento: uno imagina que el cerebro podría almacenar inconscientemente su información enciclopédica sobre el color en un formato parecido al de la figura 11.8, pero se las arregla para «descodificar» una representación en forma de «colores reales» para ocasiones especiales, como pasar una cinta de vídeo para proyectar color real en una pantalla. Ciertamente, existe una diferencia desde el punto de vista fenomenológico entre recordar la proposición de que la bandera es roja, blanca y azul e imaginar la bandera «en color» y «ver» (con el ojo de la mente) que es roja, blanca y azul. Si este contraste en la fenomenología induce a algunas personas a postular el figmento, aún más convincente resulta el caso del fenómeno de la repleción del color de neón (van Tuijl, 1975), del que tenemos un ejemplo en la contraportada de este libro.

El color rosa que usted ve rellenando el anillo delimitado por las líneas rojas no está causado por un corrimiento de la tinta en el papel, ni por una dispersión de la luz. Ese rosa no está en su imagen retinal, es decir, no hay más color que el de las líneas rojas. ¿Cómo podemos explicar esta ilusión? Un circuito cerebral, especializado en las formas, se ve inducido a error al distinguir una determinada región con unos límites definidos: el anillo con su «contorno subjetivo». Hay muchas figuras similares, como las siguientes, que inducen contornos subjetivos.

Figura 11.8

Figura 11.9

Otro circuito cerebral, esta vez especializado en colores, pero no muy capaz en todo lo que concierne a la forma y la localización en el espacio, llega a una discriminación de color (rosa #97, pongamos por caso) con la que «etiquetar» algo cercano, y la etiqueta se asigna (o «asocia») a toda la región.

Figura 11.10

El hecho de que se produzcan dichas discriminaciones en condiciones como las descritas constituye todavía un aspecto controvertido, aunque la controversia se centra en los mecanismos causales que conducen a un etiquetado erróneo de la región, y no en los «productos» adicionales (si es que los hay) del sistema visual. Pero ¿no falta algo todavía? No he profundizado mucho en mi explicación según la cual la región recibe una etiqueta dentro de un sistema de coloración por códigos numéricos: ¿acaso esta receta para colorear una imagen no debe ejecutarse en alguna parte? ¿Acaso no hay que «rellenar» con rosa #97? Después de todo, insistirá usted, ¡se ve de color rosa! En cualquier caso, no se ve una región bien delimitada y marcada con un número. El rosa que vemos no está en el mundo exterior (es pigmento o tinta o «luz coloreada», así que debe estar «aquí dentro»; en otras palabras, es figmento rosa.

Debemos ser muy cuidadosos en el momento de distinguir la hipótesis del «figmento rosa» de otras hipótesis que podrían ser alternativas legítimas a una explicación que no va más allá de la idea de un código numérico para los colores. Por ejemplo, podría darse el caso de que en algún lugar del cerebro hubiera una representación toscamente continua de las regiones coloreadas —un mapa de bits—, de modo que «cada píxel» de la región lleve la etiqueta «color #97», más o menos como se muestra en la figura 11.11.

Figura 11.11

Esta es una posibilidad empírica. Podríamos desarrollar experimentos para confirmarla o desmentirla. La pregunta sería: ¿existe un medio representacional en el cerebro en el que el valor de algún parámetro variable (la intensidad o cualquier otra cosa que codifique el color) deba propagarse o replicarse por los píxels relevantes de una matriz, o, por el contrario, sólo hay una «única etiqueta» para la región, sin necesidad de que haya «repleción» o «expansión»? ¿Qué tipo de experimentos favorecerían un modelo así del fenómeno de la repleción del color de neón? Sería impresionante, por ejemplo, que se pudiera demostrar que bajo determinadas condiciones el color se expande lentamente, derramándose desde las líneas rojas hasta alcanzar las lindes subjetivas que delimitan el contorno de la figura[13]. No quiero prejuzgar la cuestión, ya que mi objetivo principal al plantearla era el de ilustrar mi afirmación de que aunque quedan muchas cuestiones por resolver sobre cómo se produce el fenómeno de la repleción del color de neón en el cerebro, ninguna de ellas comporta diferencias sobre si se genera figmento durante la «descodificación» del sistema de codificación neuronal.

La pregunta de si el cerebro «rellena» de una manera o de otra no es una pregunta que la introspección nos pueda ayudar a dilucidar, pues, como vimos en el capítulo 4, la introspección nos proporciona —tanto al sujeto como al investigador «exterior»— sólo el contenido de la representación, no los rasgos del medio representacional mismo. Para obtener datos sobre el medio, necesitamos efectuar nuevos experimentos[14]. Pero por lo que a algunos fenómenos respecta, ya podemos estar bastante seguros de que el medio de representación es una versión de algo eficiente, como el código numérico para los colores, y no toscamente continuo, como el mapa de bits.

Considérese cómo debe de operar el cerebro con el papel pintado, por ejemplo. Supongamos que usted entra en una habitación y observa que el papel pintado es una matriz regular de pequeños veleros idénticos, o —en homenaje a Andy Warhol— de retratos fotográficos idénticos de Marilyn Monroe. A fin de poder identificar un dibujo como un retrato de Marilyn Monroe, usted tiene que recorrer el dibujo con sus fóveas: la imagen tiene que caer bajo las fóveas de alta resolución de sus ojos. Como comprobamos en el experimento con el naipe del capítulo 2, su visión parafoveal (la que sirve el resto de la retina) no tiene muy buena resolución; ni siquiera puede identificar una J de corazones sostenida con el brazo extendido. Y sin embargo, sabemos que si entrara en una habitación cuyas paredes estuvieran forradas con fotos idénticas de Marilyn Monroe, usted reconocería «al instante» que la decoración era esa. En una fracción de segundo usted vería que había «muchos y muchos retratos idénticos, detallados y bien enfocados de Marilyn Monroe». Toda vez que los movimientos sacádicos de sus ojos se producen con una frecuencia del orden de unas cuatro o cinco veces por segundo como máximo, usted puede recorrer con sus fóveas sólo una o dos Marilyns en el tiempo que necesita para llegar a la conclusión y después ver cientos de Marilyns idénticas. Sabemos que la visión parafoveal no podría distinguir una Marilyn de una mancha con forma de Marilyn y, sin embargo, lo que usted ve no es un papel pintado con una Marilyn en el centro rodeada por cientos de manchas con forma de Marilyn.

¿Es acaso posible que el cerebro tome una de sus visiones foveales de alta resolución de Marilyn y la reproduzca, como si hiciera fotocopias, por la proyección interna del plano de la pared? Este es el único modo en que los detalles de alta resolución que usted utilizó para identificar a Marilyn podrían «pasar al segundo plano», ya que la visión parafoveal no es lo bastante aguda como para aportarlos por sí misma. Supongo que, en principio, es posible, pero dudo que el cerebro se tome todas las molestias de llevar a cabo esta repleción. Habiendo identificado una Marilyn, y al no recibir información de que las demás manchas no son Marilyns, llega a la conclusión de que estas son también Marilyns, y asocia a toda esa región una etiqueta que indica «más Marilyns», sin ocuparse de reproducir todas las Marilyns[15]. Evidentemente, a usted no le parece que sea así. A usted le parece que está viendo cientos de Marilyns idénticas. Y en cierto modo, así es: sí que hay cientos de Marilyns idénticas en el papel pintado de la pared, y usted las está viendo. Lo que no es cierto, sin embargo, es que haya cientos de Marilyns idénticas representadas en su cerebro. Su cerebro sólo representa, de un modo u otro, que hay cientos de Marilyns idénticas, y por muy clara que sea su impresión de que las ve todas con detalle, el detalle está en el mundo, y no dentro de su cabeza. Y no se utiliza ningún figmento en la reproducción de esa apariencia, porque no se reproduce ninguna apariencia, ni siquiera como un mapa de bits.

Ahora podemos responder a nuestra pregunta sobre el punto ciego. El cerebro no tiene que «rellenar» el punto ciego, ya que la región donde cae el punto ciego ya está etiquetada (por ejemplo, «a cuadros» o con «Marilyns» o, simplemente, «más de lo mismo»). Si el cerebro recibiera datos contradictorios sobre alguna región, abandonaría o ajustaría su generalización, pero no recibir datos del punto ciego sobre la región no es lo mismo que recibir datos contradictorios. La ausencia de datos sobre la región procedentes del punto ciego no constituye ningún problema para el cerebro; dado que el cerebro no dispone de precedentes de recibir información de ese punto de la retina, no ha desarrollado ninguna agencia epistémicamente hambrienta esperando ser alimentada con información procedente de esa región. De todos los homúnculos de la visión, ninguno tiene el cometido de coordinar información proveniente de esa región del ojo, de modo que cuando no llega información de ese punto, nadie se queja. El área queda, simplemente, desatendida. En otras palabras, todas las personas con visión normal «sufren» de una leve «anosognosia». No somos conscientes del «déficit», del hecho de que no recibimos información visual de nuestros puntos ciegos. (Un excelente examen de la anosognosia es McGlynn y Schacter, 1989).