|

6 |

Un barco nuevo

|

STANTON sólo vivía de y para el Misuri. Aguas abajo del lago Garrison, esta ciudad acogía a los viajeros del noreste que se dirigían hacia las Montañas Rocosas, o más lejos aún, hacia el Pacífico. La mejor ventaja de Stanton estribaba en su situación geográfica.

Colocada junto a una amplia curva del río, que se ensanchaba en este lugar, la ciudad podía acoger en sus muelles gran cantidad de barcos sin problema alguno de tráfico.

Fort Clarck, que se hallaba a menos de diez millas de allí, utilizaba los muelles de Stanton para enviar soldados, armas y municiones hacia el corazón de Montana. Desde hacía varios años, los barcos podían remontar el río Piedra Amarilla[17], el mismo que había seguido el general Custer y su Estado Mayor en el vapor Far West para ir a que los mataran los siux.

A unas millas al norte de San Luis, el Misuri desemboca en el Misisipi. San Luis era nuestro próximo destino.

¿Cuántos meses habían transcurrido desde que salí de esta ciudad? A decir verdad, experimentaba una auténtica nostalgia de las innumerables balas de algodón de los hermanos Poping y Poping…

El día de nuestra llegada a Stanton, el Fabricante de Lluvia resolvió vender a Fin de la Borrasca y el carro del que tiraba.

Me gustaba mucho aquel caballo; era animoso y no tenía un solo capricho. No era como las mulas que nos vendió el señor Kisby cuando salimos de San Luis. Pero transportar a Fin de la Borrasca en barco nos habría costado demasiado dinero.

En principio, vender carro y caballo no debía plantear problema alguno en aquella ciudad. Eran muchos los que desembarcaban de los show-boats[18] para marchar tierra adentro, y ninguno viajaba con un caballo en su camarote. Los capitanes de estos lujosos navíos se negaban rotundamente a admitir animales a bordo.

El señor Gaho me condujo a la oficina de la Compañía de Navegación del Misuri y expuso sus intenciones. Un tipo de nariz de trompeta le proporcionó las informaciones que solicitaba.

—Amigo mío, para San Luis tendrá que aguardar cuatro días. Y si se decide por ese barcucho, he de prevenirle que no se trata de ningún show-boat, sino de un cascajo al que no le falta mucho para hundirse y que transporta todo género de mercancías. Usted puede viajar tanto con pilas de madera como con cerdos.

Mi compañero el Fabricante de Lluvia, al que una idea parecía rondarle en la cabeza, afirmó que aquel barquichuelo no le convenía.

—¿Por qué no toma entonces el Dorado, que va a Nueva Orleáns? Puede desembarcar en ruta.

El individuo nos dijo además que el Dorado se hallaba en el muelle y que partiría al día siguiente al amanecer.

Gigante del Viento no se anduvo con chiquitas. Se negó a viajar en cubierta con los emigrantes, tomó uno de los mejores camarotes que quedaban libres y pagó diecisiete dólares y treinta y cinco centavos.

Yo estaba seguro de que el hombre de negro tramaba algo.

Una vez solucionado este asunto, el señor Gaho preguntó al empleado en dónde le sería posible vender el carro y el caballo.

El tipo se echó a reír.

—Puede usted decir que ha llegado en el momento justo, amigo mío; es indudable que tiene suerte. Precisamente esta mañana un individuo extraño me preguntó en dónde podría encontrar un caballo y un carro. Me ha dicho que pasaría la noche en el hotel Cóndor. Ese fulano se llama…, espere, voy a ver mis fichas.

El empleado buscó en el cajón y volvió hacia nosotros:

—Una vez más puede felicitarse por su buena suerte. Aquí está su tarjeta. Es el pasajero número un millón seiscientos veintidós mil treinta y ocho, se llama William Shakespeare y parece que es escritor. No es difícil encontrar el hotel: gire la primera a la derecha y la segunda a la izquierda y habrá llegado. Ya verá —insistió—. Ya verá inmediatamente que ese Shakespeare no es como los demás.

Efectivamente, el señor Shakespeare se hallaba en su habitación del Cóndor. Gigante del Viento lo hizo llamar.

El empleado de la compañía de transportes tenía razón, aquel hombre era diferente de los demás. Apareció envuelto en una especie de bata de color amarillo claro, con un dragón rojo que escupía llamas azules bordado en la espalda.

Ni siquiera el dragón parecía corriente.

El curioso individuo se informó de las razones de nuestra visita. Cuando el señor Gaho le puso al corriente del asunto, adoptó inmediatamente un aire indeciso.

—Un caballo y un carro, dice usted. Puede que los necesite, como también puede que no los precise.

—Entonces, decídase —dijo mi amigo impaciente, ya que aquella misma noche había de embarcarse—. Todo consiste en saber si los quiere o si no los quiere.

Ante esta evidencia, el señor Shakespeare aceptó comprometerse.

—En realidad, mi querido señor, mi decisión depende del precio.

El Fabricante de Lluvia condujo al indeciso comprador ante la puerta, le mostró caballo y carro y mintió descaradamente:

—Dése cuenta usted mismo. Los compré en Kentucky por trescientos dólares y no le pido más que la mitad. Entrégueme ciento cincuenta dólares y asunto zanjado.

Observando a Fin de la Borrasca, el señor Shakespeare adoptó una expresión de repugnancia.

—No discutiré sobre el carro, aunque me parece pequeño. Pero, señor, fíjese en el caballo. Su cola y sus crines no son del mismo color que su pelaje… Digamos que le ofrezco quince dólares por todo.

—¡Su cola, sus crines, su pelaje…! —estalló mi compañero—. ¡Es un caballo isabelino[19]!

—¿Cómo? ¿Se llama Isabel? Habérmelo dicho antes —añadió aquel tipo, que veía un caballo por primera vez en su vida—. Eso es otra cosa. Isabel es el nombre de mi mujer. ¡Qué alegría voy a darle! Venga a echar un trago en el bar del hotel y le pagaré por todo setenta y cinco dólares.

A fuerza de regatear y de vasos de brandy con jengibre, mi amigo obtuvo cien dólares. El señor Gaho firmó un recibo al nuevo propietario de Fin de la Borrasca, que ahora se llamaba Isabel. Nos separamos los tres, intercambiando vigorosos apretones de manos.

Viendo alejarse al comprador, no pude retener una carcajada: una larga trenza de cabellos negros colgaba a su espalda y, a cada paso, el dragón recibía un latigazo. He olvidado señalar un detalle importante: ¡el señor William Shakespeare, de oficio escritor, era, en realidad, un japonés[20]!

El Dorado era verdaderamente un barco de oro, que hacía honor a su nombre. ¡Resplandecía!

En efecto, se trataba de un navío recién salido de los astilleros. Efectuaba su primer viaje de retorno a Nueva Orleáns. Sobre el agua, su casco, de acero azul plomizo, apenas sobresalía dos metros. Sus dos chimeneas grises, ribeteadas en azul cielo, hacían pensar en los uniformes de los oficiales sudistas. Aquellos enormes tubos que escupían su humareda hacia las nubes me recordaban al dios Wa-Kan-Da de los Verdaderos Hombres. Los cables que partían de lo alto de sus chimeneas se reunían en dos haces a proa y popa del navío. Se hallaban cargados de banderines multicolores que se agitaban bajo la brisa refrescante de la tarde. El show-boat tenía tres puentes superpuestos: en la parte alta del segundo aparecía en letras de oro su nombre, Dorado. A la luz ya declinante podía ver aún la bandera estrellada, que ondulaba graciosamente. Justamente debajo de los pliegues de seda de la bandera, la gran rueda de paletas, inmóvil, aguardaba la orden del jefe de máquinas para batir vigorosamente las aguas del río. La superestructura del navío se hallaba tan finamente acabada, que su masa desaparecía tras una cortina de encaje. Por encima de la pasarela, dispuesta junto al muelle de embarque, en la barandilla de estribor, habían colocado un toldillo de fino algodón azul con rayas blancas. El toldo cubría la espesa alfombra turquesa de la pasarela. En el puente inferior, una orquesta de veinte músicos entonaba una música animada. Las notas que brotaban de los instrumentos atraían a los pasajeros. Las diversiones de los show-boats eran principalmente nocturnas. El sol poniente respondía a la invitación y nos enviaba sus últimos rayos, que se reflejaban en los resplandecientes cobres de la orquesta.

El Dorado transportaba doscientos pasajeros, y una tripulación que no bajaba de los doscientos. Amontonados en el entrepuente podía ver a los tramperos de la Compañía Americana de Pieles. Contratados por un año, volvían del noroeste, barbudos y fatigados, e iban a Nueva Orleáns a percibir su salario de una temporada de caza. Allí viajaban por poco dinero, pero en malas condiciones, aventureros de todas las naciones. De su grupo brotaban palabras en todas las lenguas habladas en el vasto mundo.

Gigante del Viento me tomó de la mano para subir al barco; la pasarela era ancha, pero yo me sentía tan maravillado que, solo, me hubiera caído al agua. Apenas habíamos dado un paso a bordo cuando un joven negro corrió hacia nosotros. Se ofreció a llevar el saco del señor Gaho, pero éste le indicó que prefería encargarse él mismo de la tarea. El amable joven cargó entonces con los demás paquetes. Por primera vez en mi vida no era yo quien hacía de mozo.

El muchacho nos mostró nuestro camarote. ¡Dios mío, qué camarote! En realidad era una verdadera mansión para dos personas. Era tan magnífico que me quedé estupefacto.

Me juré en secreto vigilar mi lenguaje durante todo el tiempo que viviera en aquel lugar. No podía ser, por lo demás, de otra manera: sobre las paredes me vigilaban continuamente unos angelotes de estuco. Soberbios espejos biselados, empotrados en las paredes, revestidas de planchas de caoba, me devolvían mi imagen desde cualquier lugar de la estancia. El mobiliario de palisandro descansaba sobre una alfombra tan mullida que, en los primeros minutos, temía hundirme hasta las rodillas. Era preciso ser muy valiente para aventurarse a caminar por ella.

¡Hay que ver lo maravillosos que eran los show-boat…!

Antes de embarcar, el Fabricante de Lluvia compró trajes nuevos para los dos. Le costó todo unos diecinueve dólares. ¡Bah! ¡Nadábamos en la abundancia!

A mí me compró una camisa a rayas de felpilla, con cuello redondo; un pantalón largo de paño azul; una chaqueta de botones dorados, y un sombrero con el que parecía un soldado de la Unión.

Insistí en conservar los tirantes heredados de mi padre. Sentía escrúpulos de que, por mi causa, mi amigo gastara demasiado.

Tras haber colocado su saco sobre la cama, el señor Gaho me aconsejó:

—Pete, antes de irte a dar una vuelta por el barco, yo en tu lugar me arreglaría un poco. ¡No olvides que aquí somos gente importante!

Me convencí de ello nada más ver nuestras nuevas ropas, extendidas sobre las dos camas. ¡Cuánto camino recorrido desde que abandoné la Compañía Poping y Poping!

El agua se quedó tan negra en la palangana que faltó poco para que me avergonzara. El señor Gaho tenía razón: un buen lavado hacía de uno otro hombre.

Me sentía tan feliz cepillándome el pelo que bromeé:

—¿Por qué me ha comprado esta loción contra los piojos? Habría podido fabricarme una usted mismo.

El Fabricante de Lluvia me guiñó un ojo.

Yo le dije que seguro que había sido Larga Pluma quien me transmitió los bichos en el campamento indio, pero Gigante del Viento no estuvo de acuerdo:

—Creo más bien que fueron los pequeños Petitpont. Vi cómo no paraban de rascarse el día de la frustrada boda de Amandina.

Mientras me ataba mis zapatos nuevos, vi cómo el señor Gaho se ponía unos calzoncillos largos forrados y una camiseta que hacía juego. Con el cuerpo así revestido parecía un oso blanco. Me dieron ganas de reír, pero reconocí la utilidad de tales prendas en una estación en la que las noches eran frescas en el Misuri.

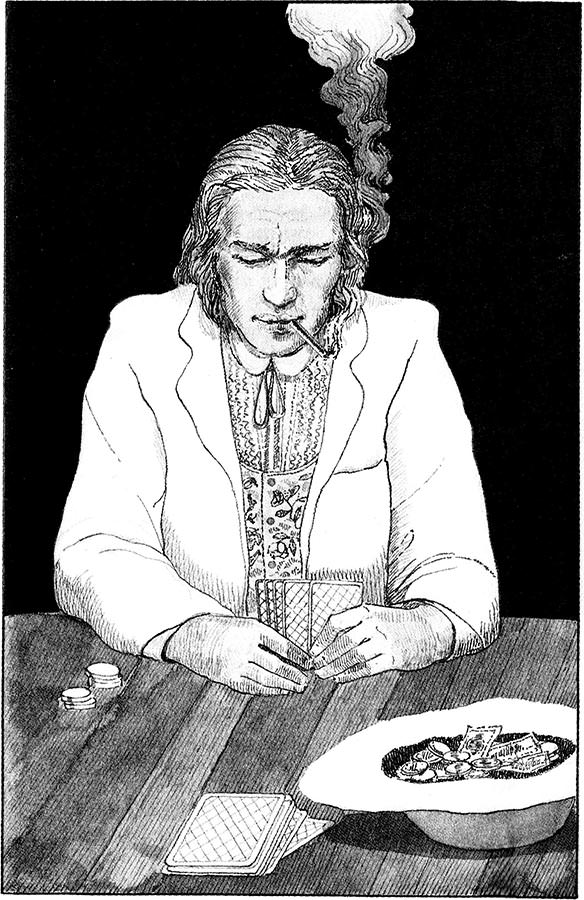

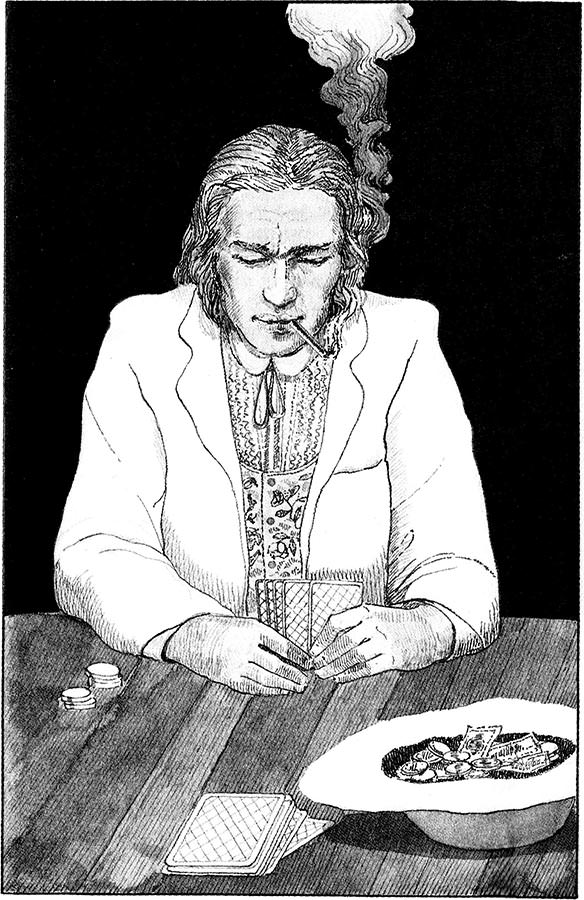

Me puse el sombrero mientras el Fabricante de Lluvia se endosaba un traje de algodón blanco. Para presumir, hinchó la chorrera de su camisa y cubrió su cabellera rubia con un jipijapa de alas anchas de color gris ratón. Se había calzado unos magníficos zapatos color paja cruda. Pero como el señor Gaho era muy distraído, tuvo que quitarse la chaqueta para ponerse el chaleco, de satén amarillo canario, bordado con flores malva. Extrajo de su saco un grueso reloj y colocó la cadena de manera que le pasara por el vientre. Satisfecho, se metió entre los dientes un enorme cigarro de los de «cinco por dos dólares», y me preguntó:

—¿Estás ya dispuesto, perezoso?

—¡Enseguida, enseguida, señor Fabricante de Lluvia! —me apresuré a responder.

Por desgracia, tuve que quitarme el sombrero y los zapatos. El primero me impedía ponerme la camisa, y los segundos no pasaban por las perneras de mi pantalón.

Tras un rato de gimnasia acrobática pude, por fin, declarar:

—¡Pete Breakfast, listo para seguirle, señor Gaho! Ahora tiene usted a su lado a alguien importante.

Gigante del Viento gruñó y salió. Yo fui tras él.

He de decir que, al observar su blanca silueta avanzando ante mí a lo largo de las crujías, creí, desde luego, en un cambio total y definitivo de su persona. Pero en mi interior seguía llamándolo «el hombre de negro», porque esta denominación era mucho más que un nombre.

Unos negros se afanaban en el grandioso comedor. La mesa central tenía cabida para unos doscientos cubiertos. El mantel, inmenso y blanco como un campo nevado, resaltaba más la plata y la vajilla de porcelana de Limoges, importada de Francia por la Compañía. La cristalería era de Baccarat, y quizás también tenían esa procedencia las arañas que colgaban del techo.

El señor Gaho me había dicho que aquí se comían enormes filetes a la parrilla, hechos con fuego de leña; langostas al jerez; patatas en salsa holandesa de nata batida, o fritas en aceite de palma; puntas de espárragos con mantequilla de Devonshire; solomillos con salsa de hierbabuena, y sorbetes de chocolate, regados con zumo de frambuesa. Como ya conocía al Fabricante de Lluvia, yo esperaba a ver aquellos manjares antes de creérmelo.

Y siempre aquellas alfombras en las que se hundían los pies…

Todo el primer piso del Dorado estaba ocupado por un salón. En las paredes, tapizadas de moaré rosa salmón, unos amorcillos de mármol sostenían unos candelabros entre sus manos. El techo azul oscuro estaba recubierto de estrellas de plata. Nos hallábamos envueltos por la bandera de la Unión.

Mesas de deslumbrante marquetería esperaban a los jugadores. En el suelo había escupideras en forma de patas de elefante, para los que mascaban tabaco.

Al fondo, por la parte de popa, un piano de cola apuntaba con su vientre grueso y redondeado hacia el escenario. Por la parte de proa, la larga y barnizada barra del bar brindaba todos los licores que a un hombre podría antojársele beber.

Aquella primera noche en el Dorado puso a prueba mi estómago. El señor Gaho no me había mentido. Sin embargo, no fui capaz de apreciar la cena en su totalidad; hice tantos honores al plato de truchas a la crema, que ya antes del sorbete me sentí muy mal. Fui hacia la batayola de babor a fin de devolver al Misuri peces por valor de cuatro dólares.

El Fabricante de Lluvia me cuidó como un padre. Me acostó y me arropó. Encargó incluso un calentador de agua, que un negro enorme se apresuró a colocar en mi cama. Aquel negro se desveló por atenderme. ¡No hay que olvidar que, desde hacía poco tiempo, yo era una persona importante!

Cuando el señor Gaho comprobó que me encontraba bien, dijo, calándose el jipijapa:

—Voy a tomar el aire en este condenado barco. Quédate aquí bien tranquilo, Pete, y mañana te sentirás mejor. ¡Y, sobre todo, no te preocupes por mí, muchacho, tengo mi plan!

De eso estaba seguro. El señor Gaho no había desembolsado diecisiete dólares y treinta y cinco centavos por nuestro pasaje, y comprado aquellos magníficos trajes, únicamente para darse un paseo por el Misuri. Aunque vistos su desenfado y el poco interés que prestaba a quienes lo rodeaban, le habría bastado con su indumentaria de piel roja.

Me hundí en el sueño como si fuera de plomo. Al comienzo, mis sueños estuvieron poblados de truchas a la crema que se paseaban delante de mi nariz, desafiantes. Después ya fueron más pacíficos: me hallaba tumbado en una cuna forrada de moaré rosa salmón; cuatro angelotes me mecían, sonriéndome.

Me desperté sobresaltado. Era de día, y el Dorado vibraba bajo el impulso de sus poderosas máquinas. En mis oídos restallaban las órdenes que venían del puente.

—¡Largue el cabo de avante, señor Brown! ¡Deje correr el de atrás! ¡Poco a poco!

El barco se alejaba del muelle. Las ruedas de paletas, liberadas por fin, agitaban enérgicamente el agua.

El chinchín de una charanga resonó por todas partes: la ciudad de Stanton decía adiós al Dorado.

Una mirada a la cama del señor Gaho me informó de que no se había acostado aún.

La puerta del camarote se abrió y entró el Fabricante de Lluvia. Bajo su brazo izquierdo llevaba un jarrón de porcelana. No tenía aspecto de cansancio y su cara irradiaba satisfacción. Viéndome sentado al borde de mi cama, me dijo alegremente:

—Me alegro de que te encuentres mejor. Levántate, chico. Comienza un nuevo día. A tu edad hay que vivir cada hora de la jornada.

Intrigado, le pregunté:

—¿Qué es lo que le ha puesto tan contento, señor Gaho? Parece usted un gallo que hubiera encontrado una lombriz bien gorda.

Se quitó la chaqueta y el sombrero, y se tendió perezosamente antes de responder.

—Este barco nos trae suerte, muchacho. Echa un vistazo al contenido de ese jarrón. He ganado todo eso en una sola noche.

El jarrón pesaba. Lo volqué sobre mi manta… ¡Caramba! Ante mis ojos brillaban las monedas de plata. Había mil dólares aproximadamente.

Mi compañero me explicó que había jugado al póquer sin parar de ganar. Hundí mis manos hasta las muñecas en aquel montón resplandeciente y grité:

—¡Pero esto es una fortuna, Gigante del Viento!

Lanzó un suspiro y me respondió, bostezando:

—Un buen comienzo, chico…, sólo un buen comienzo…

Y se durmió.

Si yo hubiera ganado tanto dinero en tan poco tiempo no habría conseguido pegar ojo en todo un año. La diferencia estaba, sin duda, en que yo no era un Fabricante de Lluvia.

Volví a meter las monedas en el jarrón y lo guardé en el fondo de un armario. Me vestí y decidí ir a refrescar mis ideas en el puente.

Conocí a gente interesante. El capitán del navío se llamaba Jim Culligan. Delgado y de talla mediana, portaba con elegancia su uniforme azul marino. Por cada lado de su gorra de visera charolada asomaban unas espesas patillas que cubrían sus mejillas. Debía de ser una tradición en los barcos fluviales: todos los capitanes que había visto en San Luis lucían enormes patillas cortadas «a lo filo de hacha».

Dolly Dolly era la cantante de a bordo. Procedía de Londres, en donde, bajo el sobrenombre de «Dolly, voz de terciopelo», fue la estrella de un music-hall del Soho. Aquella inglesa debía de ser muy bonita: a su paso todos los hombres silbaban como locomotoras. Pero esos cumplidos no parecían afectarla en nada; en lugar de sonreír para dar las gracias a aquellos señores tan galantes, adoptaba un gesto impertinente y una expresión ausente.

A bordo había también un general de caballería, acompañado de dos oficiales. Las mangas de su guerrera desaparecían bajo los galones. Sus charreteras doradas resplandecían. La primera vez que me crucé con él me pareció que aquel hombre no me era desconocido. Pero, vista mi modestísima condición, me pregunté en dónde habría podido conocerlo. Se decía que el general venía de Washington, allí había estrechado la mano del presidente. Se decían tantas cosas en los show-boats que dejé de darle vueltas a la cabeza.

El señor Patrick Holloway, otro pasajero, digno representante de la fábrica de armas Smith and Wesson, era un hombre bajo, simpático y cortés. Siempre ceñido en un traje gris oscuro, se tocaba con un sombrero hongo negro que parecía estar clavado para siempre sobre su cráneo. Las malas lenguas murmuraban que el señor Holloway ocultaba así una lamentable tonsura. Al vender armas a una tribu, un comanche le había privado de su cabellera y, al mismo tiempo, de todas sus muestras. Según decían, si había en esta tierra un hombre capaz de semejante broma de mal gusto con un vendedor de armas, ese hombre era, desde luego, un comanche.

Me sentía muy intrigado, lo reconozco, por Jo, el barman del Dorado. Lo veía siempre inquieto tras la barra, agitando frenéticamente su coctelera. Pasaba horas observándolo, pero jamás conseguí averiguar cuál era el color de sus ojos. Se agitaba tan violentamente, que el contorno de su persona se desdibujaba como el de un grabado borroso.

La vida a bordo de un show-boat era maravillosa.

Dormía, comía, me paseaba por el puente, observaba el panorama…; una verdadera vida de rey.

Como el río arrastraba gruesos árboles arrancados de las orillas, sólo podíamos navegar de día. Por la noche, el barco era sólidamente amarrado a tierra, y los leñadores bajaban a la orilla con sus afiladas hachas al hombro. Las calderas sólo quemaban madera, y el jefe de máquinas aprovechaba cada parada para renovar sus reservas. Mientras resonaban en tierra los hachazos sobre los troncos, los negros de a bordo cantaban espirituales. Aquellas melodías, de tan cálidas entonaciones, hacían las delicias de los pasajeros. La cadencia de esas oraciones, a la vez tristes y alegres, marcaban el ritmo a los hombres que trabajaban en la orilla. A esa hora, el piloto abandonaba la pasarela de mando para bajar al puente.

Tengo que explicar que el capitán sólo era responsable del navío cuando éste estaba parado. Durante la travesía, el jefe, después de Dios, era el piloto. Conocía cada mal paso, cada banco de arena en el que habría podido zozobrar el barco. El piloto, que se jactaba de no haber perdido jamás un solo barco, ganaba unos mil dólares al mes. Pese a todo lo que dijera el señor Gaho, aquellos pilotos eran gente mucho más importante que nosotros.

Sí, era totalmente feliz. Sin embargo, había una sombra en mi alegría cuando pensaba en el futuro: descubrí que la fortuna del Fabricante de Lluvia no siempre crecía.

Una noche ganaba tanto que podíamos llenar su sombrero, y a la noche siguiente lo perdía todo.

El señor Gaho acabó por explicarme:

—Cuando juego una partida con los pasajeros, gano siempre. Pero en cuanto se nos une Goodeye, me lleva la totalidad de las ganancias.

Había oído hablar de Goodeye. De él se decían dos cosas: la primera, que ganaba siempre, jugando honradamente; la segunda, que cuando desenmascaraba a un tramposo en su mesa, lo mataba antes de que el otro hubiera tenido tiempo de desenfundar.

Goodeye era un jugador profesional, contratado por la Compañía de navegación para distraer a los señores pasajeros que gustaban de jugar fuerte. En realidad, Goodeye era un mote que le habían puesto los otros jugadores que trabajaban en los show-boats del Misisipi, por su arte en calar a los jugadores tramposos[21]. Nadie podía jactarse de conocer su verdadero nombre. Algunos afirmaban que Goodeye había sido detective de la Agencia Pinkerton[22], y que había preferido utilizar sus habilidades en su propio beneficio. Siempre vestido de blanco, a la moda del sur, sólo se quitaba su sombrero de piel de castor para saludar a sus víctimas. Claro es que las saludaba un poco antes de que murieran, porque ocultaba su Derringer[23] en el fondo del sombrero.

Había que ver deslizarse las cartas entre los largos dedos del señor Goodeye. Jamás sonreía, y sólo hablaba para decir «Paso» o «Subo cinco centavos». Sus rasgos parecían petrificados para la eternidad. ¡Así era aquel individuo!

Con mi aire de inocencia, pregunté a mi amigo:

—¿Y no será que usted hace trampas con los pasajeros mientras que no se atreve a hacerlas con Goodeye?

Creí que Gigante del Viento iba a caer víctima de una congestión:

—¿Cómo te atreves a imaginar semejante cosa? ¿No sabes que para un buen cristiano la honradez es sagrada en el juego?

—Pero, señor Gaho, usted me ha dicho siempre que su dios se llamaba Manitú; por consiguiente, usted no es cristiano. Y en estos asuntos bien podría suceder que, al fin y al cabo, su dios fuese más indulgente que el mío.

Mi seguridad pasmó a mi compañero.

—Pete, me entristece ver que me consideras capaz de una infamia tan grande.

—Pero yo no pongo en duda su honradez —le dije para su tranquilidad—. Lo que pasa es que, con tantos trucos como guarda en su saco, pensé que habría inventado algún producto químico para ganar en el juego.

Lejos de quedar apabullado por mi astuta insinuación, el Fabricante de Lluvia decidió que examinaría la cuestión. Para dejarle reflexionar en paz, me fui a dar una vuelta por el salón.

Estaba dispuesto a descubrir el misterio del color de los ojos del señor Jo, el barman.

Pero me fue imposible; seguía moviéndose, no paraba de agitar su coctelera. Preparaba una bebida para el general, acodado en la barra. Éste se acercó a mí con su vaso en la mano.

—A fe mía, muchacho, que estamos haciendo un magnífico viaje. ¿No lo crees? ¡Truenos!

Aquella exclamación evocó en mí un lejano recuerdo. Pero, como me hallaba en la imposibilidad de resolver cuál, respondí cortésmente:

—¡Tiene usted mucha razón, mi general! Mi compañero y yo pensamos que el Misuri es un río espléndido.

El militar aprobó mi buen gusto, agitando los hilos dorados de sus charreteras, y me mostró su interés formulándome una pregunta:

—A propósito, muchacho, ¿quieres decirme cómo os ganáis la vida tu compañero y tú?

Adopté una actitud rebosante de sobrentendidos y respondí con un punto de orgullo:

—El mismo día en que embarcamos en esta cáscara de nuez nos convertimos en personas muy importantes. Si comprende lo que quiero decirle…

El general, impresionado, asintió con la cabeza y me dijo con cordialidad:

—Sí, entiendo muy bien la cosa. ¡Truenos!

No le proporcioné más detalles, considerando que no tenía por qué contarle más cosas a un extraño. Claro es que el general había dado el primer paso, pero aún no nos habíamos relacionado suficientemente.

Cuando me volví hacia el señor Jo, continuaba éste agitándose, preparando un nuevo cóctel para calmar la sed inextinguible del general. Decepcionado, me reuní con Gigante del Viento.

Mi compañero me hizo sentarme ante él y me declaró con aire de conspirador.

—Pete, tengo un plan. Esta noche dejaremos atrás la isla del Pelícano. Será nuestra última noche a bordo y, desde luego, tengo la intención de llenar hasta arriba el jarrón aquel que te mostré.

—¡Es fantástico! —exclamé—. ¿Me autoriza a que pase esta última noche en el salón?

—Concedido, muchacho —afirmó el Fabricante de Lluvia, al que por una vez parecía complacerle acceder a mi deseo.

Consumí mi impaciencia hasta la llegada de la noche viendo desfilar por estribor la orilla del estado de Misuri, y por babor la de Kentucky. Como, a fin de cuentas, aquellas dos comarcas no se diferenciaban en nada la una de la otra, me comía las uñas esperando que llegara la hora de la cena.

La campana de a bordo acabó por tener piedad de mí. Repicó tres veces y me precipité hacia el comedor.

Cuidé muy mucho de no cargarme el estómago; No quería, de ningún modo, que se me echara a perder la noche.

El barco atracó a unas millas de Fort Bellefontaine. Aquel bastión había sido construido por los franceses en la época en que la Luisiana era suya. Aquí era donde tenían que desembarcar el general y sus dos oficiales. A la orilla esperaba ya un lando que al amanecer los conduciría al fuerte. Los soldados eran gente bien organizada.

Penetré en el salón hacia las nueve de la noche, tras los pasos de Gigante del Viento. La atmósfera de la sala estaba ya bastante cargada de humo. En el estrado, una orquesta acompañaba a Dolly Dolly, que se esforzaba en cantar entre aquella humareda. Pero los jugadores le prestaban tan poca atención como a los sonidos agridulces de un banjo, que un negro muy alto rascaba con más furia que un condenado.

En cuanto el señor Holloway distinguió al Fabricante de Lluvia, le gritó:

—Venga por aquí, amigo, la partida todavía no ha empezado y hay un sitio libre.

Tres pasajeros que compartían la mesa con el señor Holloway admiraban una caja de cuero negro que contenía un par de revólveres. El representante de Smith and Wesson llevaba siempre consigo algunas muestras, para enseñar a posibles clientes.

Sobre el rojo terciopelo del forro del estuche, las armas causaban la admiración de los expertos. Las culatas eran de un espléndido nácar. El señor Gaho se sentó, tomó un arma en cada mano, las sopesó, comprobó su equilibrio e hizo girar los tambores. Después, tendió un revólver al señor Goodeye, que acababa de llegar.

—Vea los magníficos juguetes que fabrica la compañía del señor Holloway. ¿Qué le parecen a un experto?

El jugador tomó el arma, la hizo girar con presteza entre sus dedos, apuntó a un amorcillo alado que nos sonreía desde la pared, y murmuró lacónicamente:

—¡Bah…!

Y se sentó a nuestra mesa sin haber sido invitado.

Aquella noche el jugador profesional no dio muestras de más conversación que de costumbre.

El representante colocó la caja negra bajo su silla, y cada uno se preparó para el póquer. Todos sacaron de sus bolsillos monedas de oro y plata, así como fajos de billetes.

El Fabricante de Lluvia ganaba desde el comienzo de la partida. Parecía, incluso, complacerse maliciosamente en superar las pujas del señor Goodeye. Y siempre se llevaba las bazas.

A las once había llenado su jarrón, y a medianoche su gran jipijapa le servía de hucha. Los tres pasajeros masticaban nerviosamente sus cigarros apagados. El señor Holloway sudaba copiosamente. Únicamente el señor Gaho y el señor Goodeye conservaban la calma.

Hacia la una de la mañana, el señor Holloway anunció que ya no le quedaba dinero. Esto sucedía en el momento en que en el plato había más de dos mil dólares.

Aquella situación resultaba particularmente molesta: el representante había puesto ya cuatrocientos dólares y, para tratar de salvarlos, necesitaba otros doscientos cincuenta. Propuso poner sobre la mesa su estuche de armas como garantía de la suma. Todos los jugadores aceptaron hacerle ese favor, porque el señor Holloway era realmente un hombre encantador.

Le tocaba dar al señor Goodeye, pero en lugar de distribuir las cartas permaneció inmóvil con la baraja en su mano. Todos lo miraron, sorprendidos.

Concentrado en sí mismo, el jugador profesional sopesaba el mazo mientras que sus ojos reflejaban contrariedad. El señor Holloway fue el primero en romper un silencio que se espesaba a cada segundo.

—¿No reparte, señor Goodeye?

—Es imposible —decidió el jugador—, el juego está trucado. Falta una carta en la baraja.

—¿Cómo puede saberlo? —preguntó interesado un pasajero.

—¡Por el peso, señor! Esta baraja no tiene treinta y dos cartas, sino treinta y una.

Las personas de las otras mesas se habían levantado y formaban un círculo a nuestro alrededor. Un desconfiado comentó:

—Es imposible, al peso, saber que falta una carta en la baraja.

—Para usted quizás, pero no para mí.

Los ojos del señor Goodeye relampagueaban y había desaparecido su mutismo habitual.

—De todas formas, vamos a contarlas —anunció.

Y todos los presentes, subyugados, contaron con él:

—Una… dos… tres…

Mientras todos miraban las manos del señor Goodeye, yo estuve a punto de lanzar un grito: acababa de ver cómo el señor Gaho introducía una carta en el bolsillo del señor Holloway. Goodeye no me dio tiempo a traicionar a mi compañero. Acababa de anunciar «treinta y una» y mostraba sus manos vacías. Después, súbitamente, hizo con la mano un gesto seco y, empuñando un Derringer, anunció imperturbable:

—Señores, háganme el favor de vaciar sus bolsillos sobre la mesa.

Y como si se tratara de la cosa más natural del mundo, explicó:

—Hay un tramposo entre nosotros; al hacer lo que les pido, me evitarán que mate a los cinco.

Para apoyar su petición, el señor Goodeye se quitó el sombrero con su mano libre, lo colocó ante él y sacó el otro Derringer que llevaba sujeto por una presilla. Así, armado con dos pistolas, tenía en jaque a los jugadores.

Al ver a los presentes, cualquiera que hubiese llegado entonces habría pensado que el Dorado transportaba, con destino a algún museo, un cargamento de muñecos de cera. Tan sólo, en el fondo de la sala, Jo seguía agitando su coctelera. Parecía que aquel hombre vivía del «glu-glu» de las botellas.

El señor Gaho, al que nada alteraba, fue el primero en mostrar los forros de sus bolsillos. Rápidamente lo imitaron los otros, que no quitaban los ojos de los Derringer.

El negro de la orquesta rascaba con tal fuerza su banjo que saltó una cuerda. Ante aquel ruido metálico, Dolly Dolly, atragantándose, se desplomó sobre la concha del apuntador.

Ahora los ojos estaban fijos en el señor Holloway. Lo vi hundir sus dos manos en el fondo de los bolsillos. Palideció, pero, con gran valor, colocó sobre la mesa el as de corazones.

Un «¡Ooooh!» de estupor y reprobación brotó por toda la sala, y Jo, por fin, se quedó quieto con el oído atento. El barman tenía un ojo gris oscuro y el otro desaparecía bajo su párpado cerrado.

Concentré mi vista en la mesa fatídica. El que parecía más sorprendido de todos era el señor Goodeye. Se quedó con la boca abierta mientras su mirada iba de la carta al representante, y viceversa. Durante esa inspección, el señor Holloway tuvo tiempo de recobrarse. Gimió con una vocecilla quejosa:

—No me mate, señor, le juro que soy inocente.

Tras nosotros el ruido aumentaba rápidamente. Todos discutían ásperamente para saber lo que se iba a hacer con el cadáver. El capitán quería arrojarlo al agua, dentro de un saco, conforme a la tradición. Otros pretendían exponerlo, colgado de un obenque, a título de ejemplo. Más humano, el barman tartamudeó que era preciso meterlo en un féretro y expedirlo a Smith and Wesson, que se encargarían de remitir el cuerpo a la familia.

Pero el señor Holloway no estaba todavía muerto. Por el momento temblaba como un álamo bajo la tormenta. Daba pena verlo con sus dos manos alzadas por encima de la cabeza.

Mi conciencia me decía que tenía que sacarlo de aquella situación intolerable. ¿Podía, sin embargo, condenar al señor Gaho? Seguía esperando que se denunciara a sí mismo.

Iba a pronunciarme en favor de la justicia, cuando el jugador profesional sorprendió a los allí reunidos:

—Usted se declara inocente, señor Holloway, y lo más curioso de este asunto es que no me cuesta nada creerle. Puesto que, por principio, jamás mato a un hombre cuando tengo una duda, lo dejo con vida. En lugar de enviarlo a explicarse ante Dios, lo abandono a la justicia de los hombres. Y créame, señor Holloway, no le hago ningún favor. Por lo que a mí se refiere, actuando así me evito el riesgo de matar a un inocente. Mi alma es antes que el honor.

Por lo que decía, el señor Goodeye debía de ser muy devoto.

Varias personas aplaudieron su bello discurso, cargado de prudencia. Sin embargo, el capitán del Dorado apresó al representante de Smith and Wesson y lo encerró con dos vueltas de llave en un camarote. Lo entregaría al tribunal de San Luis.

El Fabricante de Lluvia recogió su jarrón y su sombrero-hucha y, sacándome de mi alelamiento, me dijo:

—Ven, muchacho, vamos a guardar en mi saco este dinero tan duramente ganado.

Lo seguí de mala gana porque sabía que, una vez solos, estallaría el conflicto. Al fin y al cabo yo no tenía por qué seguir toda la vida con el Fabricante de Lluvia.

En nuestro camarote, Gigante del Viento colocó la caja negra en su gran saco de lona y vació allí también las monedas y los billetes contenidos del jarrón y del sombrero. Estaba a punto de decirle cuánto reprobaba su conducta, que podía haber causado la muerte de un hombre, cuando, a mis espaldas, se abrió de golpe la puerta. El general y sus dos oficiales se hallaban en el umbral.

—Menuda partida, ¡truenos! —gritó el militar con aire jovial—. Quería felicitarle personalmente, señor…

—Gaho. Me llamo Gaho —replicó el Fabricante de Lluvia.

—Encantado, señor Gaho. Permítame que me presente. Soy el general Mitchum, ¡truenos! Nos conocimos cuando yo era comandante en el quinto regimiento de caballería, cuando usted se dedicaba a criar caballos.

Y, volviéndose hacia mí, el general añadió, guiñando un ojo:

—Todavía no era usted un personaje importante. Me satisface comprobar que los dos hemos ascendido.

Entonces comprendí mi estupidez. ¡Debería haber reconocido a aquel hombre la primera vez que nos vimos en el Dorado! Por lo que al señor Gaho se refiere, no había tenido el placer de cruzarse con él porque el militar lo había evitado siempre.

El Fabricante de Lluvia adoptó el aire de un hombre atareado:

—Muy honrado con su visita, mi general. Pero me excusará que no pueda darle conversación. He de ocuparme de mil cosas antes de llegar a San Luis.

Cada uno de los oficiales apuntó a Gigante del Viento con un largo revólver de caballería. Eran armas viejas, de las que utilizaban todavía los soldados. El ejército iba siempre retrasado con respecto a la moda, pero aquellos dos pistolones no dejaban de ser amenazadores.

El general no abandonó su amabilidad, acariciando la empuñadura del sable.

—Usted no me entiende, mi querido señor. Lo detengo por robo de caballos al ejército norteamericano, y por esta razón lo conduciré a Fort Bellefontaine, en donde será juzgado.

—¿Cómo? —dijo indignado Gigante del Viento—. Jamás robé caballos al ejército. Yo le prometí cabalgaduras, y encargué a Dientes Puntiagudos, el jefe de los tejas, que se las entregara.

—No le hablo de ésas, ¡truenos! Aparte de que el tal Dientes Puntiagudos no nos entregó nunca nada. Usted lo atiborró hasta tal punto con el güisqui de la enfermería de nuestro regimiento, que intentó tomar él solo Fort Scott con uno de nuestros fusiles. Nos vimos obligados a acabar con él para no echarnos encima a toda la banda.

—¿Qué es lo que quiere de mí entonces? —preguntó Gigante del Viento, que ya estaba nervioso.

—Cuando hablo de robo me refiero a los dos caballos que el sheriff de Lubbock nos devolvió. ¿O es que se había olvidado de ellos?

—En absoluto —contestó el señor Gaho—. Pero usted olvida que a cambio de esos dos caballos yo dejé en su caja doscientos quince dólares y doce centavos.

—Desde luego, pero entre las ropas de Dientes Puntiagudos encontramos la nota firmada por usted. De acuerdo con sus instrucciones, transferimos ese dinero al Universal Bank de Dodge City. Ya ve que se llevó dos caballos del ejército sin pagarlos.

Me había olvidado por completo de aquellos doscientos quince dólares. ¿Por qué no había pasado el Fabricante de Lluvia por Dodge City para cobrarlos? Creo que el dinero no tenía para él ningún interés. Sobre todo le gustaba el riesgo. El señor Gaho apreciaba las dificultades ante las cuales podía desplegar su arte teatral.

El general proseguía, paternal:

—Digamos de pasada, ¡truenos!, que no aludiré al asunto del carro y del caballo isabelino, pues eso corresponde a los tribunales civiles. Como para nuestro negocio yo le nombré scout, el caso corresponde, pues, a la jurisdicción militar.

Pero el Fabricante de Lluvia ya no escuchaba al general. Sus párpados se habían cerrado como la ranura de una hucha. Su rostro se contrajo. Yo empezaba a reconocer las menores reacciones de mi compañero: si se entregaba tan fácilmente a los militares era porque acababa de hallar una solución a sus problemas, y no por temor a los revólveres que le apuntaban.

De un golpe, Gigante del Viento se hizo dueño de la situación. Con una sonrisa burlona en los labios, dijo:

—De acuerdo. Puesto que insiste, le acompañaré a Fort Bellefontaine, y ya verá que el resultado no es el que usted imagina.

El Fabricante de Lluvia se echó a la espalda su enorme saco y, tomándome del brazo, decidió:

—Adelante, Pete, sube. ¡Qué diablos! Vamos, chico, tenemos tantas cosas que hacer…

No terminó su frase. Recorrió la crujía a paso de carga, franqueó la pasarela y subió al lando enganchado que aguardaba en la orilla. Ordenó al sorprendido cochero:

—A Fort Bellefontaine. ¡Y rápido, tenemos prisa!

Tuve la impresión de que era Gigante del Viento quien conducía al general ante el tribunal militar. Yo, aunque hubiera lucido charreteras de oro y hubiera tenido el honor de estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos, habría desconfiado del Fabricante de Lluvia.

Dos pitidos desgarraron la bruma matinal. En la orilla, los hombres de la tripulación habían soltado amarras. El Dorado parecía despedirse de Gigante del Viento, que emprendía una nueva aventura.

Fort Bellefontaine estaba sólidamente construido. Los franceses no habían escatimado nada. Fabricado en piedra tallada, aquel fuerte podía resistir los más temibles ataques. Su estructura maciza y sus accesos protegidos no tenían un aspecto animador: cuanto más difícil es entrar en una fortaleza más lo es, también, salir. Indudablemente, el señor Gaho estaría tomando en consideración esta última eventualidad. Dirigí una mirada hacia él…

¡Pues, no! ¡Se sonreía y admiraba la construcción!

—¡Qué magnífico fuerte! Ahora ya no se edifica con tanta solidez.

—¡Usted lo ha dicho! —aseguró el oficial, que parecía dejarse llevar por el optimismo de su prisionero.

Al acercarnos, una corneta desgranó sus claras notas y se abrió una pesada puerta de roble. Después se cerró tras nosotros con un ruido siniestro. Nos hallábamos en un patio de grandes dimensiones, en cuyo centro se levantaba una construcción cuadrada.

Por todas partes sólo se veían hombres armados hasta los dientes. Las salidas del fuerte estaban guardadas por centinelas, y unos soldados hacían la instrucción como si fueran autómatas.

En la estancia en donde nos encontrábamos, una chimenea ocupaba todo un muro. Había algunas sillas alrededor de una mesa. En un rincón, la bandera estrellada estaba metida en el casco de cobre de un obús. A nuestra llegada, un teniente, que escribía sentado tras la mesa, se cuadró tan rígidamente que cualquiera hubiese dicho que era un soldado de madera.

—¡Descanso! ¡Truenos! —ordenó el general, y el teniente recobró el movimiento como los demás soldados.

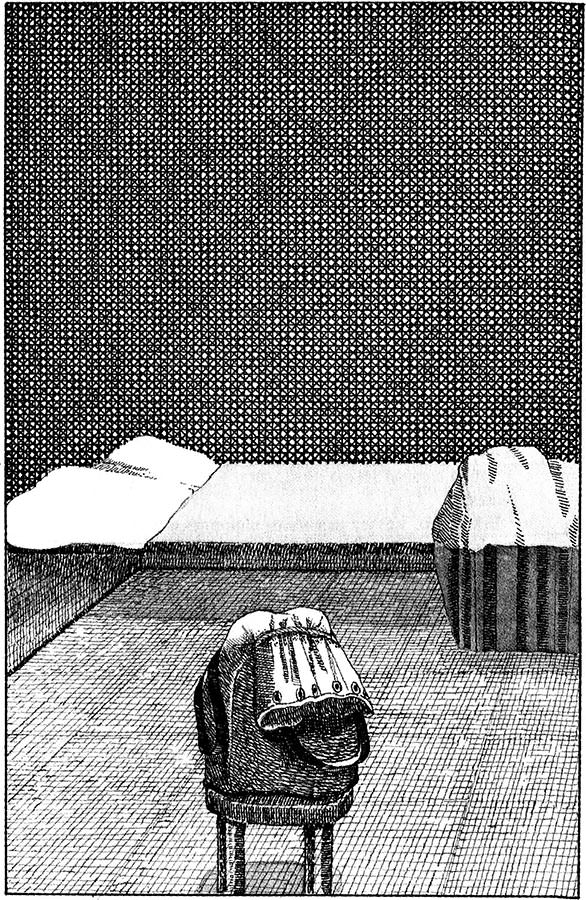

En el muro opuesto a la chimenea había una puerta que daba acceso a un reducto sin ventanas. En aquella pequeña habitación sólo había un tosco taburete y una tabla sobre la que se hallaba extendida una manta gris. Era el calabozo del regimiento, destinado a los prisioneros en espera de ser interrogados.

Me compadecí del señor Gaho, pero en cuanto éste descubrió la celda, se metió en ella en tres zancadas. Colocó su saco sobre el taburete, se volvió, me dirigió una amable sonrisa y tiró hacia sí de la pesada puerta que cerraba la entrada. El general se quedó tan sorprendido de la extraña conducta de su prisionero, que maquinalmente corrió los dos enormes cerrojos de corredera. El señor Gaho introducía el desorden en el rígido ritual del ejército, pero ello no impedía que hubiera caído en la trampa y que estuviera herméticamente encerrado en la ratonera.

El general dio órdenes:

—¡En menos de media hora quiero ver formado aquí el Consejo de Guerra en pleno! El prisionero nos robó caballos en Fort Scott. ¡Truenos! A mediodía, a más tardar, quiero que esté juzgado.

Hizo colocar dos centinelas ante la puerta de la celda, un sargento y un cabo. Después, dirigiéndose a mí, añadió:

—Y tú, chiquillo, eres libre de marcharte. A decir verdad, no sé por qué bajaste del barco. ¡Truenos!

Asumí mi voz de hombre de mundo para agradar al militar:

—Es que, mire usted, general, no quería abandonar a un hombre que me dio de comer largo tiempo. Y si quiere concederme un favor, déjeme que me quede al proceso. Estoy convencido de que mi presencia reconfortará al señor Gaho.

—¡Magníficos sentimientos, truenos! —decretó el militar, que tenía el aspecto de saber de qué hablaba—. No solamente te permito ayudar a tu compañero, sino que además voy a hacer que te traigan un tazón de café caliente.

Sentado en una silla, saboreé el humeante brebaje. ¡Mis ideas eran tan negras como el líquido de la taza! Me hacía mil preguntas. ¿Había robado esos caballos el Fabricante de Lluvia? La acusación era grave y podía suponer la pena de muerte. Siempre había oído decir que los militares no bromeaban en cuestión de caballos. Con ellos eso significaba, de entrada, doce balas en el cuerpo. Y si después se daban cuenta de que se habían equivocado, te indemnizaban con una medalla a título póstumo.

¡Siempre me había preguntado yo qué diablos podría hacer el difunto con semejante condecoración! Debía de ser una costumbre. Los Verdaderos Hombres tenían también algunas muy curiosas.

Esa perspectiva me asustaba un poco, porque, a fin de cuentas, el asunto de los caballos no era lo más grave que cabía reprochar al señor Gaho… Pensé en el señor Holloway, encerrado en un camarote del Dorado…

Ante aquella idea tomé una decisión y expliqué al general:

—Me molesta ser el primero en hablar, pero es indudable que su prisionero contará todo inmediatamente. El señor Holloway, el del barco, es inocente. Fue el señor Gaho quien introdujo una carta en su bolsillo.

El militar reaccionó inmediatamente:

—¡Truenos! Te admiro, muchacho, por descargar así tu conciencia. No tengas ningún temor, ahora mismo voy a enviar un mensaje al marshall de San Luis para que libere al señor Holloway.

Había hecho algo bueno. Sin embargo, mis pensamientos siguieron siendo sombríos. Ahora pensaba que el tribunal se disponía a condenar a un hombre por una falta que no había cometido. Porque estaba seguro de que mi compañero no había robado los caballos del ejército, ya que éste los había recuperado. Todo me hacía pensar que el general, herido en su amor propio, no había comprendido la astucia del señor Gaho. Este astuto hombre se explicaría ante el Consejo de Guerra y sería puesto en libertad inmediatamente.

A cambio, pediría al Fabricante de Lluvia que indemnizara a la ciudad de Lubbock por Fin de la Borrasca y por el carro que se había llevado prestado. El gran saco del señor Gaho contenía dinero suficiente para resarcir al señor Kisby y a las gentes de Lubbock. Tranquilizado por fin ante la perspectiva de una reparación con respecto a aquellas buenas gentes, podría partir con mi compañero para hacer caer la lluvia en alguna otra comarca.

Con el corazón sereno asistí, pues, a los preparativos del proceso.

Eran cinco. Vestían magníficos uniformes con el sable de gala al costado. El general distribuyó los cargos:

—Capitán Kruger, usted desempeñará las funciones de juez de instrucción. Teniente Bisstrop, usted será el abogado defensor. Por lo que a usted se refiere, coronel Blood, y a usted, comandante Peters, desempeñarán el papel de jueces deliberantes.

El general se había reservado el puesto de fiscal, lo que no le iba nada mal.

El fiscal se sentó sin más preámbulos sobre la silla que tenía el respaldo más alto. ¿Acaso no desempeñaba las más altas funciones en aquel tribunal? El juez de instrucción se situó a su derecha y los dos jueces deliberantes a su izquierda. El abogado defensor permaneció de pie, por el hecho de ser el de menor graduación y porque ya no quedaban más sillas. ¿O era porque desempeñaba la defensa del señor Gaho?

Listo, por fin, para su gran batalla, el general inició el juicio:

—¡Sargento, traiga al prisionero!

El sargento, estimando sin duda que aquella tarea era degradante para la posición que ocupaba en el ejército, transmitió la orden al cabo. Éste descorrió los cerrojos…

Como el prisionero no daba señales de vida, el cabo estiró un cuello tan largo como el de un flamenco y metió su cabeza en la celda.

La retiró al instante. Con los ojos desorbitados, y prescindiendo de la vía jerárquica, balbuceó:

—¡Venga a ver usted mismo, mi general! ¡Es increíble!

El militar se quedó tan desconcertado por este atentado contra las ordenanzas, que acudió sin decir palabra. Su mirada recorrió la celda de arriba abajo. Sólo pudo pronunciar su sempiterno «¡Truenos!». El fiscal se secó la frente con la ayuda de un pañuelo bordado que debía de pertenecer a su mujer.

Todo el tribunal perdió su magnífica dignidad. El juez de instrucción y los demás corrieron a la celda. Me deslicé entre sus piernas y también yo me quedé atónito.

Sólo se veía, en un rincón, el saco de lona.

¡El Fabricante de Lluvia había desaparecido…!

Se produjo una desbandada entre los militares. El general gritó:

—¡Registren el fuerte desde los sótanos al granero! ¡Truenos!

El coronel Blood le hizo observar:

—Pero, mi general, no hay ventanas en esta estancia, los muros están intactos, y la única salida da a ese despacho que usted no ha abandonado.

—¡Sé todo eso, pedazo de asno! —rugió el general—. Entonces, doble los centinelas. ¡No sé qué, pero haga algo! ¡Truenos!

Ante lo imposible, el ejército se sentía desamparado. Sabiendo perfectamente que aquello no serviría de nada, el teniente Bisstrop envió, sin embargo, todo un pelotón de caballería a recorrer los campos. Se buscó bajo la mesa, bajo el taburete, y el sargento, para dar muestras de su celo, llegó incluso a sacudir la manta.

De ella no cayó, sin embargo, ningún Fabricante de Lluvia.

—Es preciso decir las cosas como son —resumió el capitán Kruger—. ¡Este hombre se ha evaporado!

Yo había comprendido el truco del señor Gaho. Tiré de los faldones de la guerrera del general y grité para conseguir que me oyera:

—Escúcheme, señor oficial superior. Yo sé cómo se ha volatilizado el señor Gaho…

Una losa de silencio cayó sobre la concurrencia.

Los militares se volvieron hacia mí, caminando de puntillas para no perderse ni una sola de mis palabras.

Me hicieron sentarme, me ofrecieron una nueva taza de café y el general me habló con la voz que debía de emplear para dirigirse al presidente de los Estados Unidos.

—Atiende, pequeño, cuéntanos todo lo que sepas acerca de los manejos de ese hombre. Sobre la bandera estrellada, todos los presentes te juramos que no tendrás que lamentarlo.

—Si le contara todo, no terminaría a la hora de acostarnos. Pero me limitaré a los hechos que ahora le interesan.

Suspiré hondo sin ser interrumpido por ningún comentario y comencé mi historia:

—Pues ésta es la explicación: hace algún tiempo pasamos por la tribu de los Verdaderos Hombres, cuyo jefe se llama Larga Pluma, y el brujo, Sonajero. El señor Gaho estuvo en tratos con Sonajero; intercambiaron trucos en secreto. Mi propio compañero dijo que había cambiado no sé qué por unos polvos que le vuelven a uno invisible y le permiten atravesar los cuerpos sólidos. No busquen otra explicación: el señor Gaho ha pasado a través del muro.

Si un rayo hubiera caído a los pies de aquellos militares, no se habrían quedado más sorprendidos. Pero, a fuer de sincero, pienso que ninguno de ellos creyó en mi historia. El coronel Blood me tomó amistosamente del hombro y, tendiéndome el saco del Fabricante de Lluvia, me dijo amablemente:

—Nos has enseñado cosas muy interesantes y te lo agradecemos. Toma este saco, muchacho, te corresponde. Y ahora tienes que marcharte. Un paisano no puede permanecer tanto tiempo en un fuerte del ejército.

Cuando franqueé la puerta, oí brotar tras de mí un último «¡Truenos!». Un centinela me presentó armas; bueno, no sé, a menos que lo hiciera al capitán que me acompañaba.

Cuando estuve solo en el campo abrí el enorme saco de Gigante del Viento. Estaba tan vacío como la cáscara de un huevo.

¡Bah! Tenía toda la vida ante mí para hacer fortuna. Silbando una vieja canción que me enseñó un buscador de oro, me puse en camino hacia San Luis. Con toda la experiencia adquirida en el curso de aquellos últimos meses malo sería que no consiguiera labrarme una posición con el algodón. Decidí hacer una visita a la compañía de los hermanos Poping y Poping.

Al cabo de unos meses quise comprobar si, por azar y a través del contacto con el señor Gaho, no habría heredado yo algún don. Su gran saco de lona siempre me había sorprendido por la enorme cantidad de objetos que sacaba de allí.

¿Tendría yo el mismo poder que el Fabricante de Lluvia?

Me concentré y después metí en el saco una docena de chismes. Esperé una hora.

Al cabo de ese tiempo, abrí el saco y le di la vuelta. ¡Dios mío! Aquello funcionaba también conmigo: del saco cayó un pedazo de papel que yo no había puesto.

Era una nota escrita por el Fabricante de Lluvia:

«No olvides nunca, Pete Breakfast, que la honradez es el mayor tesoro». Y firmaba: «Tu amigo».

¡Me quedé de una pieza!