|

4 |

La lluvia de Dios

|

AL OCTAVO DÍA, el número de curiosos se había reducido a la mitad. Fue aquel día cuando vimos llegar al hombrecillo gris. Venía a entregarnos un mensaje, en nombre de su comisión. Esta vez, sin manosear su sombrero hongo, declaró con una evidente firmeza:

—Sin dudar de su sabiduría en fenómenos naturales, señor doctor, los miembros de la Liga contra esta Porquería de Sequía… y lo que sigue… querrían saber cuándo piensa usted hacer llover. Únicamente para tomar ciertas disposiciones…

Aguardé una vehemente explosión verbal de mi amigo. Al contrario, con una voz amable y ligeramente burlona, el Fabricante de Lluvia respondió:

—¿Hace mucho tiempo, señor, de la última vez que subió usted a su tejado?

—Sí, bastante —reconoció el hombrecillo, desconcertado.

—Entonces le recomiendo que suba rápidamente. Hace pocos días advertí que su tejado se hallaba en un estado lamentable, y con la lluvia que va a caer muy pronto, su casa va a parecer dentro de nada las cataratas del Niágara.

Como el portavoz permanecía inmóvil como una estaca, las mejillas del Fabricante de Lluvia enrojecieron súbitamente y sus ojos relampaguearon.

—¿Qué? ¿Todavía lo duda? Pues bien, vamos a verlo.

Y dijo, volviéndose hacia mí:

—Echa petróleo en los peroles, Pete. Aviva esos fuegos, ¡diablos! ¡Que Manitú los oiga rugir!

Cuando Gigante del Viento sacaba a relucir a su dios iroqués, yo siempre me esperaba lo peor. En realidad, creí asistir al fin del mundo.

Tendiendo sus largos brazos en dirección al cielo, vociferó:

—Venid hacia Gaho, vosotras, nubes grandes y negras. Venid a asistir a la fiesta. Y tú, céfiro, sopla tu viento, envía a tu amo tus más fuertes borrascas. Venid, ciclones, y tú también, tempestad, aquí ya no creen en vuestra existencia…

El viento comenzó a curvar las largas llamas que ascendían de los peroles, y enseguida su soplo se tornó tan poderoso que los hombres se inclinaban a su paso.

Estaba estupefacto al contemplar cómo aparecían con semejante rapidez señales tan importantes.

Hubo mujeres que, mirando al cielo, se santiguaron y cayeron de rodillas gritando: «¡Jesús, María!». Yo eché a mi vez un vistazo al cielo: dos grandes nubarrones, negros como la tinta, volaban directamente hacia nosotros desde el horizonte. Eran como dos balas de cañón.

Transfigurado, el Fabricante de Lluvia prosiguió su arenga al Más Allá.

—Bien, bien, venid y haced callar a estos incrédulos. ¡Y tú, rayo, abandona tu insondable universo, desgarra este cielo ingrato, haz llorar a las nubes!

Un relámpago iluminó toda la planicie, seguido de varios otros que me obligaron a pestañear. De lo más profundo del cielo, en un tumultuoso torbellino, rugió un trueno ensordecedor.

Dirigiendo con precisión su danza infernal, el Fabricante de Lluvia se volvió hacia la multitud, que venía corriendo de todas partes. Su potente voz se impuso al ruido de los elementos:

—¿Qué queréis ahora, gentes de Lubbock?

—¡La lluvia, la lluvia! —gritó, subyugada, la multitud.

Entonces, descubriéndose, el Fabricante de Lluvia se inclinó haciendo una elegante reverencia. Después alzó una mano por encima de su cabeza, y con la otra señaló el perol colocado en el centro del cuadrado.

Oí: «clinc». Una gota de agua acababa de caer en el recipiente. Creí que me estallaba la cabeza.

Mi amigo colocó una tapadera sobre el perol y vociferó de nuevo:

—¡Adelante, puertas del cielo, abríos! ¡Que la lluvia inunde esta tierra!

Apenas había acabado de pronunciar aquella frase cuando cayeron sobre nosotros trombas de agua. Mi amigo, con la cara chorreando agua y las ropas pegadas a la piel, me tendió los brazos abiertos.

—Lo he conseguido, Pete, lo he conseguido. Ven a felicitar a tu compañero, el Fabricante de Lluvia.

Fui a estrecharme contra su amplio pecho; efectivamente, necesitaba que alguien me animara.

En torno a nosotros, todos, calados hasta los huesos, bailaban y se abrazaban, desbordantes de alegría.

Llovía a mares; el agua elevó el nivel de los peroles y, con un chisporroteo, el petróleo encendido se desbordó; los toneles se inflamaron, abriéndose. El suelo, del que escapaba ya un denso vapor, se impregnó del líquido inflamable y se incendió a su vez, como una muestra de los tormentos del infierno. Entonces todo el mundo echó a correr cuanto le permitían sus piernas.

Mientras mi amigo se agachaba para recoger el perol que contenía la Primera Gota, una voz resonó a nuestras espaldas:

—No está nada mal su truco. Uno de estos días tendrá que explicarme cómo lo hace.

Era el viejo Cricket que, completamente empapado, nos observaba divertido.

El secado de nuestras ropas no fue tarea fácil. Nuestra habitación del saloon se asemejó muy pronto a uno de esos magníficos barcos de Portland que para entrar en el puerto enarbolan banderas multicolores. Pasamos la tarde envueltos en mantas. Como la mía había viajado siempre en la grupa de mi montura, por la noche yo olía a caballo.

Al anochecer, Fred vino a llamar a nuestra puerta, invitándonos a festejar el hecho con los habitantes de Lubbock. Por curiosidad, y antes de bajar a la gran sala, quise ver la gota en el fondo del perol. Levanté con precaución la tapadera. ¡Horror! Se había evaporado.

El Fabricante de Lluvia no se inmutó lo más mínimo; tomó el jarro del lavabo y repuso de nuevo la gota.

Aquella misma noche, tras la fiesta, mi amigo sacó a subasta «La Primera Gota de Agua caída en Lubbock desde hacía dos años». La mostró a todos los presentes. Fue adjudicada al señor O’Delly, que quería conservarla como recuerdo. Aquella feliz idea aportó diez dólares más al Fabricante de Lluvia.

He aquí cómo, todavía en aquella época, nacían las leyendas en el Oeste.

La lluvia caía sin interrupción. A los tres días de borrasca, el propietario del saloon había logrado organizarse. En cuanto entraba un cliente le preguntaba:

—¿En dónde quiere usted sentarse? ¿En la sala o junto a las ventanas?

Había colocado mesas junto a los cristales. En aquellos lugares de preferencia, desde los que se veía caer la lluvia, el jarro de cerveza costaba un centavo más y el güisqui dos centavos más el vaso. Como decía el señor Johnson, aquéllos eran «los asientos del espectáculo».

Pero a fuerza de llover, la calle se transformó en barrizal. Entonces, en «los asientos del espectáculo», los apostadores reemplazaron a los curiosos. En cuanto un individuo se disponía a cruzar la calle, una docena de divertidos clientes apostaban sobre las probabilidades que tenía de resbalar en el barro.

Hay que decir que la «lluvia benéfica» de mi amigo Gigante del Viento empezaba ya a parecerse al diluvio de la Biblia.

Por la noche, al resplandor de los relámpagos, se podía leer el periódico sin la ayuda de ninguna lámpara de petróleo. Y yo me sentía dichoso, porque no quería volver a oír hablar de petróleo.

Aparte de eso, en Lubbock se habían reanudado muchas actividades.

Frotándose las manos, el herrero anunciaba que le habían llevado quince caballos para herrar. El propietario del bazar declaraba con una sonrisa de satisfacción que había vendido a crédito semillas por valor de más de doscientos dólares, y aperos por cien.

La población estaba eufórica. Hasta el tío Cricket se había enrolado para sembrar remolacha. Es cierto que habría que esperar a que la lluvia cesara para plantar, y aguardar varios meses más para verla crecer. De aquí a entonces el buen hombre tenía tiempo para cambiar de opinión varias veces.

Sí, decididamente, la moral estaba muy alta. Hasta el día en que el sheriff entró en el saloon preguntando:

—¿No habría entre vosotros alguno que tuviera una canoa india en venta? En la cárcel el agua me llega hasta las rodillas.

Para su desgracia, Lubbock había sido construida en el fondo de una hondonada.

Un apostador se burló del sheriff:

—No te rompas la cabeza por eso, Peacock. Tú sabes muy bien que la cárcel está vacía. Hace muchísimo tiempo que Lubbock no atrae a los bandidos.

Los apostadores se echaron a reír. Se vieron brutalmente interrumpidos por la intempestiva entrada del señor Searcy, alias Raccoon, muy excitado. Declaró que su mostrador navegaba como un barco velero por el centro de la tienda, y añadió:

—… todos los artículos que pueden flotar navegan en todos los sentidos. Hasta el punto de que mi bazar parece el puerto de San Francisco.

Esta información acalló un tanto a los bromistas. Las guasas cesaron completamente cuando el señor Johnson hizo saber que su cocina se hallaba inundada, y que ya no podría servir salchichas y huevos revueltos hasta que bajaran las aguas.

Como si las tres calamidades no bastaran, comenzaron a llegar otras quejas.

En casa de uno eran las tablas del tejado, desunidas tras una sequía demasiado larga, que ahora dejaban entrar el agua; la casa de otro, empujada por el viento, había empezado a flotar en una sola pieza, siguiendo la dirección de las aguas. Una roca que sobresalía del suelo la detuvo trescientos metros más allá. El suelo de esta casa no había dejado pasar el agua y su propietario tenía el interior seco.

El hombre de gris reapareció en el saloon, escoltado por una docena de ciudadanos, y anunció con gran aplomo:

—Doctor, ante los acontecimientos actuales, los habitantes de Lubbock han constituido una nueva comisión. Ésta se llama la «Liga contra esta Porquería de Inundación que Devasta Todo y nos conduce a la Ruina».

Gigante del Viento le interrumpió secamente:

—Si no le molesta, señor, y para ganar tiempo, la llamaremos sencillamente «Liga contra esta Porquería de Inundación».

—Como usted quiera —aceptó el hombrecillo—. En nombre, pues, de esta Liga vengo a pedirle que se ocupe del asunto.

—¿Pero de qué asunto? —preguntó mi amigo, sorprendido.

—De toda esta agua, doctor —precisó—. Nosotros pedíamos un aguacero, todo lo más una gruesa borrasca, pero usted nos ha servido el diluvio.

Volviéndose hacia sus compañeros para requerir su aprobación, añadió, alzándose sobre sus espolones como un gallo de aldea:

—¡No queríamos tanta agua!

Por entre sus párpados entreabiertos, la mirada del señor Gaho se dirigió hacia una ventana: llovía a jarros, y nada hacía suponer que pronto cesaría aquel alud líquido. Bajo mi pie crujió una tabla del suelo, y por el inconfundible «glu-glu» comprendí que el agua empezaba a filtrarse bajo nuestra mesa.

La única calle de Lubbock desaparecía bajo cincuenta centímetros de agua negra y fangosa.

Todos los que hasta hacía poco glorificaban a mi amigo, ahora se volvían contra él. Un barbudo se encaró con él:

—Buena me la ha hecho usted. ¡He perdido toda la siembra!

Otro gritó:

—Mis vacas no dan leche desde hace tres días.

El señor Johnson unió su voz a las lamentaciones.

—¿Y quién va a indemnizarme por lo que deje de ganar con la inundación de mi cocina?

De todas partes brotaban comentarios hostiles. Cada uno contaba sus cuitas al vecino. El irlandés O’Delly manifestaba:

—De los quince caballos que tenía que herrar, ya no me queda ni uno. Sus dueños vinieron a recogerlos, diciendo que con todo este barro podían caminar perfectamente sobre sus cascos.

El viejo Cricket hizo un gesto de desprecio.

—Vuestros problemas son ridículos. ¿Sabéis que yo he perdido mi empleo?

Y se volvió hacia el Fabricante de Lluvia:

—Es verdad, doctor; antes de que usted llegara éramos mucho más felices en Lubbock. Y eso, sin hablar de esa poción que me vendió y que no parece surtir el más mínimo efecto.

Ya lo había soltado, y la frente del señor Gaho se tornó roja de ira.

—Dejemos por ahora mis pociones y hablemos de la lluvia. ¡Fueron ustedes, los aquí presentes, quienes la pidieron!

—Eso es verdad —afirmó una anciana—, pero si hay que escoger, vale más entregar el alma al Señor sobre una buena tierra seca que en este lodazal, más asqueroso que todos los pecados del mundo juntos.

Con las manos en las caderas, tomó aliento antes de proseguir:

—¿Y nuestros muertos? ¿Ha pensado usted en ellos? ¿Cómo quiere usted que se les entierre cuando en el cementerio el agua llega a la cintura?

Gigante del Viento había dejado pasar la borrasca. Irguió su impresionante figura; emanaba tal dignidad que la primera fila de recriminadores dio un paso atrás.

Con unas cuantas palabras bien dichas resumió inmediatamente la situación y tomó una decisión:

—Si he entendido bien, lo que ustedes pretenden decirme es que ya ha caído bastante agua en Lubbock, ¿no? Si es eso, ¿por qué se desgañitan? ¡No tienen más que pedirme que haga cesar la lluvia!

Un silencio sepulcral se apoderó del saloon. Estaban estupefactos. En honor del señor Gaho, debo decir que nadie había pensado antes que él en aquella solución.

Desconfiado, el señor Peacock se informó:

—¿Y va a ser usted también quien se ocupe de la cosa, doctor?

Ante su gesto afirmativo, fue Raccoon quien se inquietó:

—¿Y necesitará mucho petróleo para efectuar esa operación?

—¡Absolutamente nada! —aseguró mi amigo, que con sus afortunadas frases volvía a ser el dueño de la situación. Y añadió:

—Cuando el agua comienza a caer por el día, sólo es posible detenerla durante la noche. Y viceversa. Esto, en lenguaje científico, se llama «Fuerzas de Oposición».

Se alzó un murmullo de admiración y Fred masculló:

—¡Muy bien, qué caramba!

El hombre de gris intervino:

—Doctor, la Liga contra esta Porquería de Inundación, etcétera, está dispuesta a ayudarle en sus trabajos.

—Tanto mejor, tanto mejor —agradeció Gigante del Viento—, porque tendré necesidad de todos ustedes. Aproxímense, vengan más cerca, señores, para que les explique el plan que vamos a seguir.

En un abrir y cerrar de ojos, el saloon se asemejó al cuartel general del ejército sudista en tiempos de la Guerra de Secesión.

He aquí, en resumen, lo que se decidió.

A partir de las diez de la noche, todos debían estar dispuestos para el combate. Peacock, el sheriff, quemaría todo un galón de petróleo, resto de días memorables, en el extremo occidental de la calle. El herrero se colocaría en lo alto de la colina por donde habíamos venido, y golpearía a intervalos regulares una barra de hierro con la ayuda de su grueso martillo de forja. Todos los miembros de la Liga habían de reunirse en el saloon para encender allí cirios y entonar cánticos. Los otros debían encerrarse en sus casas y no salir bajo ningún pretexto. Nuestra tarea consistía en hacer la ronda por toda la población. Los demás detalles debían permanecer en secreto para burlar a los elementos.

Un último detalle: el señor Gaho mandó colocar a la puerta del saloon un carro con un caballo. Tras el asiento del cochero hizo levantar una pirámide de latas de conserva, sobre la cual ordenó al señor Johnson que pusiera una vela rodeada de diez monedas de plata, de un dólar cada una.

Esta última exigencia sorprendió un poco; pero después de que mi amigo afirmase que al amanecer todos esos «accesorios» serían devueltos a sus propietarios, nadie se preocupó más.

Al caer la noche, Lubbock parecía una ciudad fantasma. Su única calle se hallaba completamente desierta. A excepción, desde luego, del magnífico caballo de color bayo. Enganchado al carro, resoplaba bajo la lluvia como una locomotora de la Union Pacific Railroad.

Eran exactamente las diez de la noche. Nos hallábamos con la espalda pegada a la puerta de entrada del saloon cuando oímos al herrero. En la colina, el buen hombre martilleaba con fuerza. Cualquiera habría podido creer que era una campana repicando. El ruido cristalino del acero contra el martillo sonaba como un badajo, cuando, tras nosotros, estalló el coro de la Liga. En una «espléndida» cacofonía iniciaba su primer In Excelsis Deo.

Dimos tres pasos hacia delante bajo el porche; un gran resplandor apareció al otro extremo de la calle: el señor Peacock acababa de prender su caldero de petróleo.

—Vamos, muchacho, es la hora de nuestra ronda —anunció el Fabricante de Lluvia.

Subimos al carro, y mi amigo tomó firmemente las riendas en las manos. Nuestro vehículo se puso en marcha, en el sentido opuesto a aquel en el que el sheriff avivaba su fuego.

Entonces, con una voz capaz de despertar a los muertos, Gigante del Viento gritó:

—Que la tristeza abandone vuestros corazones, habitantes de Lubbock. Vuestro protector va a hacer cesar la lluvia…

En sus conjuros paganos, el Fabricante de Lluvia recurría a tantos genios sobrenaturales que mis cabellos se me erizaban en la cabeza.

Por mucho que me esforzara, aquello era más fuerte que yo: aquellas conversaciones con tan extrañas divinidades, provistas de fantásticos poderes, me helaban de miedo.

Cuando dejamos atrás la última casa de la población, el señor Gaho me ordenó:

—Muchacho, coge las monedas de plata que están detrás de ti, no las vayamos a perder con los baches del camino. Lo mejor es que te las guardes en el bolsillo.

—¡Pero estas monedas no son nuestras! —le repliqué.

Se limitó a responderme:

—Norteamérica va camino de convertirse en el primer país capitalista del mundo. ¿Te vas a avergonzar de ser un pionero en ese terreno?

Confuso, me sorprendí balbuceando:

—Ah, bueno, si somos pioneros, la cosa ya es diferente…

—Has de saber, Pete, que el señor Johnson no es más que un canalla; me ofreció el treinta por ciento de sus ingresos, pero jamás me dio un centavo.

Mientras pescaba los dólares por entre las latas de carne y de judías, vi, medio oculto bajo una lona, el gran saco de mi amigo. Comprendí entonces que, en vez de efectuar la ronda, lo que en realidad estábamos haciendo era abandonar tan tranquilamente la población, y que el espectáculo que había organizado en el saloon era sólo una comedia, para ocultar nuestra huida, con objeto de escapar al linchamiento.

Para mostrarle que me había dado cuenta de todo, expresé mi pesar:

—Con estas prisas, no he tenido ni siquiera tiempo de despedirme de Fred.

La respuesta de mi compañero me dejó clavado en el asiento:

—No me importa que dejes de frecuentar a ese chico. Fred tenía algo poco franco en la mirada.

Ésta fue la última reflexión que me hizo sobre los habitantes de Lubbock.

El camino ascendía, y por fin nuestro caballo pudo caminar por terreno seco.

Al llegar a lo alto, el Fabricante de Lluvia detuvo el vehículo. Con una voz que sabía ser tan dulce como el jarabe de frambuesa, me dijo:

—Escucha, chico, qué bonita es esa melodía.

Desde el fondo del valle nos llegaban los ecos de un Aleluya.

La lluvia había cesado. El Fabricante de Lluvia había cumplido su contrato.

Adelantándose a mis preguntas, mi sorprendente compañero empezó a explicarme:

—Sin duda habrías preferido que, para hacer cesar la lluvia, repitiese las tonterías que hice para que cayera. Lo que cuenta es la voluntad; las bobadas van destinadas a los curiosos que te observan.

Hizo una pausa para reflexionar antes de proseguir de mala gana:

—Resulta difícil explicárselo a un muchacho de tu edad, cuyo corazón todavía es puro. Pero imprégnate de esta verdad, Pete: en todas las cosas de la vida los hombres no creen en la sencillez. Para ellos la seriedad no es más que un manto de mentiras con el que gusta de envolverse el género humano.

A pesar de tales manifestaciones, yo prefería conservar todavía mis ilusiones.

—Pero, señor Gaho, he visto desencadenarse a los elementos en el momento en que usted les daba la orden.

—¡Nada más que embustes! —dijo mi amigo con un amplio gesto del brazo—. Escúchame, ahora puedo decírtelo: los toneles, los peroles, el petróleo, eran pura pamema, sólo para impresionar a la gente. De todo aquello, lo único que me valía era la sal: es un producto de la naturaleza, muy sensible a la humedad.

—Sin embargo, la gota de agua cayó en el perol justo en el momento en que usted lo dijo.

—Exactamente, todo el arte de un Fabricante de Lluvia reside en sus conocimientos científicos, que le permiten anunciar el acontecimiento un segundo antes de que se produzca. Palpando la sal en las palmas de mis manos supe que la borrasca era inminente. Por lo demás, respecto a la gota de que hablas, fueron muchas las que humedecieron antes la tierra, pero sólo ella cayó en el perol e hizo resonar el fondo.

Su rostro se iluminó y me contó:

—La explicación de esta teoría se apoya en esta historia: hace tiempo yo tuve un perro que ladraba dos veces para pedir una golosina. Aquello me dio una idea. Hacía apuestas, pretendiendo que mi perro sabía contar. Le decía: «Cuenta hasta dos, Tobby», y le tendía un dulce. Tobby ladraba dos veces y yo cobraba la apuesta.

A riesgo de parecer descortés, le pregunté:

—¿Y no tenía la gente la impresión de que ustedes eran dos granujas?

—En lo que concierne a Tobby, con seguridad; por lo demás, murió por culpa de su gula. Un día, atravesando las Montañas Rocosas, quiso comerse una serpiente que lo mordió.

Gigante del Viento lanzó una sonora carcajada que atemorizó al caballo.

De nuevo no sabía qué pensar. Aventuré:

—Dicho con otras palabras, que quien puede explotar en su beneficio la estupidez humana no comete ningún pecado. Pero este carro, este caballo, estas latas de conservas, estos dólares de plata…

El Fabricante de Lluvia me interrumpió:

—No se debe mezclar el servicio prestado y su retribución. Según quien sea el comerciante que los pese, estos valores no dan nunca el mismo peso en la balanza.

Hizo una pausa para reflexionar y convino:

—En rigor, podrías reprocharme el haberme servido yo mismo antes de que me sirvieran ellos. Pero ¿nos habrían servido después, muchacho? ¿Y quién habría sido? ¿Quién habría manejado la balanza?

Dejándome con mis propias reflexiones sobre el bien y el mal, mi amigo se hundió de un golpe el sombrero en la cabeza y lanzó dos sonoros «¡Arre, arre!». El caballo partió al galope en dirección al norte. La voz del señor Gaho me llegó a pesar del viento que me silbaba en los oídos:

—A partir de ahora, llamaremos a este caballo «Fin de la Borrasca». Es un nombre que le va muy bien.

Así era mi amigo el Fabricante de Lluvia; pasaba sin transición de defender sus opiniones a bautizar a un caballo.

Cruzamos de nuevo río Rojo y río Blanco, pero más arriba que la primera vez. El paisaje cambió por completo en cuanto vadeamos río Canadiense. Ante mis ojos surgieron espacios boscosos y verdes praderas. Fin de la Borrasca parecía encantado y mantuvo un trote regular. Nos dirigíamos a Cheyenne, en el estado de Wyoming.

Era un largo camino desde Texas. A pesar de lo que pudiera pensar al respecto, aquel carro era un don del cielo. Mi trasero no habría resistido hacer a caballo todo aquel trayecto.

En resumidas cuentas, Cheyenne era una población como las demás, ni más bonita ni más fea; salvo que era más grande que Lubbock y que debía su nombre a una tribu de aquellos temibles pieles rojas. El señor Gaho me informó que se llamaban a sí mismos los Seres Humanos.

Cheyenne tenía otra particularidad: contaba con un caballo del que se decía que era indomable, por lo cual su propietario lo había llamado Lucifer.

Tras haber oído hablar de aquel fenómeno en Denver, el Fabricante de Lluvia no paró hasta conseguir verlo de cerca.

¡Yo, que soñaba con que mis días transcurrieran pacíficamente, no había sabido elegir el compañero adecuado para tales inclinaciones!

Encontramos una pensión a dos dólares por día, habitación y comidas incluidas. Aquella pensión se llamaba El Buen Recibimiento. Tenía para mi amigo una considerable ventaja: se hallaba situada cerca del rancho en donde guardaban aquel diablo de caballo.

En un período de temporada baja, en razón de una reciente incursión de los famosos indios cheyennes, El Buen Recibimiento sólo contaba con seis huéspedes: dos cowboys jactanciosos que procedían de Abilene; un capitán de la marina jubilado que utilizaba una jerga muy suya; una cantante francesa de café-concierto, maquillada exageradamente, y mi compañero y yo.

El Buen Recibimiento se hallaba gobernado por una extraña pareja. El propietario, Aquiles, un individuo pequeño y enclenque, tricotaba mitones de punto. Su esposa, la señora Minnie, una mujerona bien construida, fabricaba féretros. Estas actividades suplementarias servían para pagar los estudios de Axel, su hijo único, que acababa de aprobar el ingreso en la academia militar de West Point.

Aparte del ruido del cepillo y del martillo en la cochera, y del incesante murmullo de Aquiles contando sus puntos, la calma y la armonía reinaban en El Buen Recibimiento. ¡Hasta nuestra llegada!

Aquella primera noche, la señora Minnie vino a servirnos la sopa con el pelo lleno de virutas. Parecía bastante trastornada. Tras echarme en el plato un cazo lleno de pedazos de nabo, le dijo a su marido por encima del hombro:

—Oye, Aquiles, ¿recuerdas el tipo que quiso entrar anteayer en la cuadra de Lucifer? Esta mañana ha muerto.

El propietario comentó lacónicamente:

—¡Si hubiera dejado tranquilo a ese caballo!

Entonces intervino el más alto de los dos cowboys:

—Por lo que he oído, señora Minnie, éste es el quinto o el sexto que muere, de entre la docena de tipos que ese caballo loco ha lanzado por los aires.

—A mí me parece que es el octavo, si contamos al mestizo indio y al mexicano. Lo que yo me pregunto es a qué espera su dueño para cargárselo.

El más bajo de los cowboys adoptó un gesto ofendido.

—Jamás se mata a un garañón, señora Minnie; eso sería un crimen, a menos que el animal se haya herido gravemente.

—¿Y todos esos tipos que envía al otro mundo? —respondió la patrona—. Y yo sé bien de lo que hablo, soy yo quien fabrica los ataúdes.

El capitán de la marina dijo a su vez:

—Conocí un caballo en Valparaíso…

Aquiles le interrumpió poco finamente:

—Su caballo tenía tres mástiles y navegaba a vela. ¡Ahora no estamos hablando de eso!

El lobo de mar metió la nariz en su sopa de nabos y el cowboy volvió a la carga:

—En realidad, todos esos tipos eran unos novatos. La doma es un oficio que yo domino, y estoy decidido a vencer a Lucifer.

La señora Minnie gritó desde su cocina:

—Ustedes, los hombres, no son más que unos vanidosos. Espero que, por lo menos, tenga parientes que me paguen la caja de pino que le haré.

El capitán volvió a la carga:

—En las islas Corococos entierran a los indígenas envueltos en palmas de cocotero…

Se armó un alboroto enorme. Todo el mundo censuraba al capitán por interrumpir tan interesante conversación.

Yo esperaba que las aventuras de Lucifer habrían hecho olvidarse a mi amigo de sus proyectos, cuando le escuché decir:

—En realidad, las dificultades vienen porque todo el mundo quiere subirse a los lomos de ese caballo. ¿Por qué no tomar las cosas de otra manera?

Los dos cowboys abrieron unos ojos como platos.

El más bajo preguntó, no sin un asomo de malicia:

—Señor, sea usted quien sea, si conoce otra manera de montar a caballo que no sea poniendo las nalgas en el lomo, le rogaría que me la indicara, y así no volvería a desgastar los fondillos de mis pantalones.

Su compadre preguntó:

—Sin querer ofenderle, señor, ¿me permite que le pregunte si se ha acercado alguna vez a un caballo salvaje?

—Nunca —declaró francamente el señor Gaho.

El otro insistió:

—Sin embargo, al menos habrá visto de lejos algunos broncos[8].

—¡En absoluto! —reconoció tranquilamente mi amigo.

—En ese caso —predijo la señora Minnie—, el día en que usted decida acercarse a Lucifer habrá firmado su sentencia de muerte.

Y súbitamente, consciente de sus responsabilidades familiares, añadió:

—Aquiles, a partir de ahora exigirás el pago por adelantado.

Abrumado bajo aquel torrente verbal, Aquiles dejó caer su ovillo de lana.

El cowboy más alto seguía mostrándose inquieto:

—¿Y cómo se las arreglará usted para domar a ese caballo sin montarse encima?

El señor Gaho se concentró:

—Hablándole. Mostrándole el interés que siento por él. Explicándole que los hombres no son tan malos.

Los cowboys se quedaron con la boca abierta, olvidándose de tragar. Miss Cricrí Duteuil, la cantante, palmoteo y comentó haciéndole arrumacos:

—¡Pero, señor, usted es un verdadero poeta!

Al extremo de la mesa, el capitán masculló:

—Mil rayos, ese marinero va de cabeza al naufragio.

Después supe que, en la manera de expresarse del lobo de mar, aquello quería decir, sencillamente, que el señor Gaho estaba completamente loco.

Tras aquella observación, Gigante del Viento dio las buenas noches a los presentes, diciendo que al día siguiente teníamos que levantarnos temprano.

Durante toda la noche pensé en el viejo capitán y en su isla del Pacífico. Tenía la impresión de que guardaría bajo el colchón su reserva de cocos.

Al día siguiente, sin manifestar en absoluto nuestras intenciones, enganchamos a Fin de la Borrasca y nos dirigimos en busca del dueño del condenado caballo.

El rancho ofrecía un buen aspecto. Era el más bonito de toda la comarca. Contaba con una enorme construcción blanca, de estilo colonial, como las que se veían en Nueva Orleáns. Ante el cuerpo principal del edificio se extendía una gran superficie de césped fresco y cortado. A cada lado, sombreados caminos llevaban a las cuadras. Tras el edificio principal, una barrera recién pintada delimitaba un corral. Por todas partes sólo distinguía altas hierbas… En resumen, ¡un verdadero paraíso para un caballo! Cada vez comprendía menos a Lucifer.

Un negro alto abrió la puerta, y el propietario del rancho nos recibió en un salón. A pesar de su elevada estatura era un hombre insignificante, pero que se daba una gran importancia. ¡Además se llamaba Nobody[9]! Con semejante apellido no tenía nada de extraño que no hubiera conseguido imponerse a un caballo.

El señor Nobody recibía a todos los que se interesaban por su animal. Una vez que el señor Gaho le puso al corriente de todos sus poderes y le explicó que se proponía volver a Lucifer tan dulce como un corderito, aquel hombre, que era de procedencia inglesa, le ofreció inmediatamente un jerez.

El señor Nobody nos dijo que Lucifer era un animal magnífico, pero imposible de domar. Se negaba a separarse de aquella bestia, y nos contó las razones de su cariño hacia Lucifer.

—Yo me crié entre caballos. Mi padre decidió que yo sería jockey. Me colocó en una finca de las afueras de Londres, pero a los quince años tuve que interrumpir mi carrera. Ustedes comprenderán por qué…

¡No hacía falta decirlo! Aquel hombre debía de pesar unos cien kilos y medir un metro, noventa centímetros. Esa molesta generosidad de la naturaleza le empujó a emigrar al Nuevo Mundo para ejercer el oficio de criador de caballos.

A petición del Fabricante de Lluvia, el ganadero nos condujo a las cuadras.

Entre un conjunto de cuadras bien cuidadas, destacaba una. Se hallaba reforzada en todos sus lados por tablas entrecruzadas, sujetas por gruesos clavos: ése era el condenado paraíso de Lucifer.

El señor Nobody se excusó del estado del lugar:

—¡Qué quieren ustedes! Apenas acabamos de pintar las tablas cuando este terrible caballo las rompe. Nos vemos obligados a pasarle el agua y la avena por el tragaluz del tejado y con la ayuda de una cuerda. Todos los que han querido franquear la puerta han salido en camilla.

Lucifer es verdaderamente terrorífico.

El ganadero preguntó al señor Gaho si deseaba probar entonces el caballo, pero, con gran alivio por mi parte, mi amigo manifestó que no era necesario.

Pensé estúpidamente que íbamos a marcharnos de Cheyenne. Pero pronto oí a mi compañero:

—Ese caballo me agrada. Presenta síntomas clarísimos de incompatibilidad de humor. ¡Es un caso interesante!

Y dándose importancia, siguió faroleando:

—Es un caso raro en este continente, pero en Asia resulta bastante frecuente.

Y viendo que el señor Nobody mordía el anzuelo, concluyó:

—Es un error pretender montar esta bestia antes de su curación total.

Y como el inglés ponía cara de entender lo que oía, el Fabricante de Lluvia añadió:

—Porque supongo, señor Nobody, que a usted le molestaría que yo pretendiera, sin más, que usted se montara en ese animal.

El ganadero, que empezaba a perder su flema británica, farfulló:

—Pues claro, evidentemente.

Después se repuso:

—Entonces, si le comprendo bien, el caballo puede curarse. ¿Está usted capacitado para darle un tratamiento?

Gigante del Viento palmeó familiarmente un hombro del señor Nobody y, tomándome una vez más por testigo, repuso:

—¿No es cierto, Pete Breakfast, que conozco muy bien a los animales de cuatro patas?

—¡Oh sí, claro! —respondí.

En aquel instante preciso estaba yo pensando en mi trasero, cuando atravesábamos el desierto.

Tras algunas trivialidades, el señor Gaho empezó a formular sus condiciones:

—He aquí cómo procedemos habitualmente. Si yo transformo esa furia de Lucifer en un caballo amable, usted me abona veinticinco dólares. Por el contrario, si no hago honor a mi reputación, le entregaré cinco dólares por la molestia.

—Pero, señor mío —dijo el ganadero—, si usted fracasa, se encontrará en tal estado que no tendré valor para reclamarle los cinco dólares.

Y para precisar su pensamiento, añadió:

—Ya sabe usted, he visto a otros… ¡Renuncio desde ahora mismo a su dinero!

—¡Que no, que no! —insistió el Fabricante de Lluvia—, haremos según es costumbre. Además arreglaremos cuentas antes de que yo entre en la cuadra.

Como el inglés, resignado, se encogía de hombros, mi amigo ordenó los preparativos:

—Esta noche, a las ocho exactamente, usted soltará a Lucifer en el corral que hay junto a la cuadra. Mañana, a las ocho, tras el rocío, lo devolverá a su cuadra. Es preciso que este animal se halle expuesto a los rayos de la luna exactamente doce horas consecutivas. Mientras tanto, y a partir de ahora, no le dé ya agua; hace falta que de aquí a mañana no tome líquido alguno.

El señor Gaho dijo además que llegaríamos a las nueve, y añadió con su mejor sonrisa:

—Si todo va bien, a las diez podrá usted cambiar el nombre de su caballo y llamarlo «Ángel Gabriel». Seguir llamándolo Lucifer podría traumatizarlo.

Puedo asegurar que Nobody estaba tan pasmado como yo mismo. Me ofreció un vaso lleno de jarabe de frambuesa, y el Fabricante de Lluvia se tomó otro jerez.

En el momento de separamos, mi amigo preguntó:

—¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¿Cómo se llama el periódico local?

—La Gaceta de Cheyenne.

—Muy bien. ¿Le molestaría, señor Nobody, convocar a la prensa para mañana por la mañana? Cuidar nuestra fama es el único beneficio que sacamos de todo esto nosotros, los sabios.

—Puedo asegurarle —repuso el ganadero— que es inútil convocar a los reporteros. Bastará con hacerles saber que hay otro hombre que quiere entrar en la cuadra de Lucifer. Vendrán sin más.

De regreso a Cheyenne, el señor Gaho se detuvo en una botica y me pidió que le aguardara fuera. Cuando salió llevaba un pequeño cucurucho de papel.

Por la noche, ante la mesa de El Buen Recibimiento, Gigante del Viento anunció la noticia. La señora Minnie estuvo a punto de derramar un cazo de sopa sobre el chaquetón del capitán, y creo que su marido se saltó un punto. La patrona exclamó fuera de sí:

—Si no fuese por el respeto que debo a un huésped, diría que ustedes los hombres, cuanto más mayores, más bobos.

Durante la cena observé varias veces que se fijaba en mi amigo como si tomara sus medidas. Ya avanzada la noche oí cepillar y clavar tablas. Nadie me quitará de la cabeza la idea de que la señora Minnie estaba fabricando un féretro a la medida del Fabricante de Lluvia. Por lo que a éste se refiere, se entregó en nuestra habitación a unas extrañas prácticas.

Sacó de su bolsillo el cucurucho de papel. En el agua del fondo de una palangana disolvió el polvo blanco que contenía. Metió durante largo rato sus manos en aquella mixtura y dejó que se secaran al aire. Durante la noche repitió la operación hasta una veintena de veces, de tal manera que por la mañana la palangana estaba casi vacía.

Entre mi amigo, afanado en aquella tarea, y la señora Minnie, consagrada a la suya, debo decir que en El Buen Recibimiento resultaba difícil dormir tranquilamente.

Era domingo, el día del Señor. Teniendo en cuenta que en Cheyenne no abundaban las distracciones, a las siete de la mañana la muchedumbre se impacientaba ya ante El Buen Recibimiento. La decisión de mi amigo se había difundido por toda la población. Al bajar al comedor, miss Cricrí Duteuil nos dio la buena nueva. Tendió al señor Gaho La Gaceta de Cheyenne, que olía aún a tinta de imprenta.

—Tenga, querido amigo, lea usted mismo. ¡Es usted la estrella de la ciudad!

Gigante del Viento se sentó tranquilamente en una silla, y por encima de su hombro pude leer el titular que llenaba la primera página:

«¡Lucifer, la maravilla del siglo! Un nuevo candidato al suicidio, decidido a entrar en su cuadra».

Seguía un artículo en el que se explicaba que el señor Gaho poseía los secretos de una nueva medicina oriental, a base de exposiciones, bien dosificadas, a los rayos de la luna. Señalaba además que Lucifer sería el centésimo caballo que iba a tratar el sabio.

En un recuadro titulado «El caballo que mata» figuraba la larga lista de víctimas del colérico animal.

Aquello no era nada reconfortante, pero, como solía decir el Fabricante de Lluvia, «¡en peores nos hemos visto!».

A pesar de todo, tomé en aquel instante la firme decisión de negarme categóricamente a entrar en la cuadra de aquella bestia irascible, aunque me lo pidiera el mismísimo Dios en persona.

Mi compañero hundió sus grandes manos en el fondo de sus pantalones, excusándose de no poder estrechar todas las que le tendían, «a fin de no gastar su fluido magnético», según precisó.

Fin de la Borrasca nos aguardaba, enganchado, ante la puerta. Gigante del Viento me ordenó:

—Toma las riendas, muchacho.

Partimos al trote corto hacia nuestro destino. Treinta carros de todas las formas seguían nuestras huellas. Ni en California se había visto un convoy tan heterogéneo como el nuestro, ni siquiera cuando la fiebre del oro.

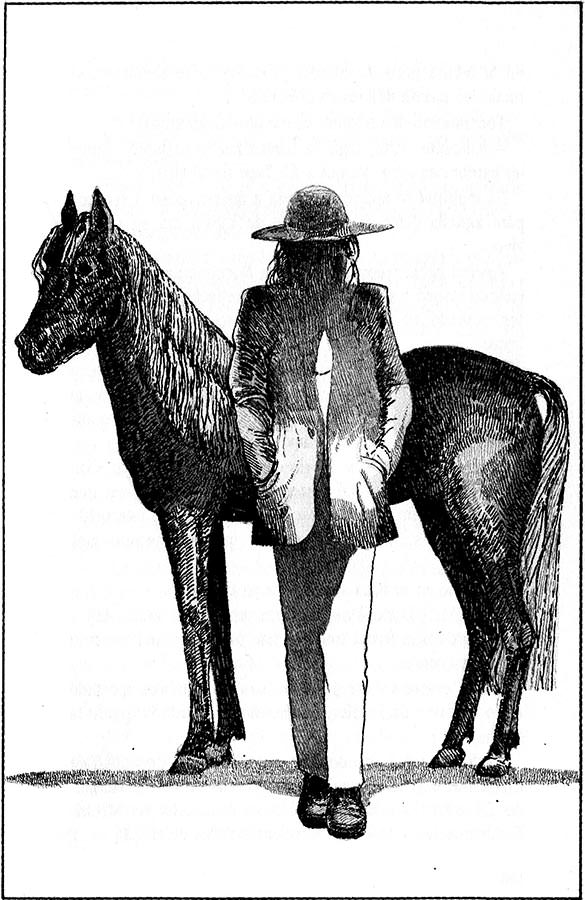

En el rancho del señor Nobody había aún más gente que frente a El Buen Recibimiento. La aparición del Fabricante de Lluvia con su traje negro provocó agitación. A nuestro paso la gente cuchicheaba: «¡Es él, es él!». Me enderecé, orgulloso de acompañar a un personaje tan famoso.

El inglés tendió el brazo hacia el señor Gaho, deseando estrechar su mano. Yo me adelanté. Con las mías hundidas en los bolsillos, tuve la desfachatez de anunciar:

—Excúsenos, no podemos tocar nada sin correr el riesgo de que se nos escape el fluido por los dedos.

Gigante del Viento me dirigió una mirada de sorpresa, pero también de agradecimiento.

Un hombre se precipitó hacia nosotros. Lucía una chaqueta a cuadros, llena de bolsillos por delante y trabillas por detrás. Su pantalón, del mismo paño, dejaba ver unas polainas de color castaño que recubrían unos zapatos relucientes. Llevaba un sombrero hongo inclinado hacia un lado.

Era el reportero de La Gaceta de Cheyenne. Solicitó con deferencia:

—Permítame retratarlo, señor.

Y para apoyar su petición, añadió:

—Ahora que todavía está presentable…

Allí todos consideraban al Fabricante de Lluvia como un aspirante a difunto.

El señor Gaho adoptó una postura presuntuosa. El reportero manipuló un enorme daguerrotipo mientras su ayudante prendía fuego al magnesio. Brotó un relámpago y una humareda envolvió a la concurrencia. Varios curiosos maldijeron tosiendo.

El humo era tan espeso que yo esperaba el regreso de los indios cheyennes.

Después de que mi amigo hiciera aquella concesión para la posteridad, la multitud empezó a ocupar sitio alrededor del corral. Cerca de nosotros pasó un negro. Llevaba un brazo en cabestrillo y cojeaba. El Fabricante de Lluvia le preguntó distraído:

—¿Un recuerdo de la guerra india, eh, valiente?

—No, señor —replicó con una sonrisa forzada—. Es que ayer usted dijo que hacía falta sacar a Lucifer. ¡Pues bien, esta mañana he sido yo el que lo ha metido en la cuadra!

Se nos confirmó, por tanto, que el bronco había absorbido su ración de rayos de luna.

—Sobre todo, supongo que no le habrán dado de beber —dijo Gigante del Viento.

El señor Nobody le aseguró que Lucifer no había tomado una sola gota de líquido. Aparte, naturalmente, del rocío de la mañana.

—¡Perfecto! —manifestó mi amigo, ya tranquilizado—. Ahora mande que me traigan un cubo lleno de agua bien fresca.

El negro se alejó renqueando para cumplir el encargo.

Sacando por fin las manos de los bolsillos, Gigante del Viento dejó su sombrero en el suelo y arrojó dentro cinco monedas de dólar. Volviéndose hacia el señor Nobody, le dijo:

—Ahora le toca a usted; ponga veinticinco dólares en ese sombrero, como acordamos. Si fracaso, usted recogerá todo. Si lo consigo, seré yo quien se lo lleve.

El inglés hizo lo que le indicaban, mientras el negro volvía con el cubo de agua.

El Fabricante de Lluvia reclamó de la concurrencia que guardara silencio durante toda la operación. Después metió sus manos en el cubo, explicando:

—Se trata de comunicar mi olor a Lucifer, por medio de este líquido. Ésta es la mejor manera de que se habitúe a mi presencia —luego se dirigió al inglés—: en cuanto el caballo beba, yo ya no seré un extraño para él.

A nuestro lado, al negro le castañeteaban los dientes y le temblaban todos los miembros.

—¿Tiene usted frío? —le preguntó caritativamente mi amigo.

—De ningún modo —replicó el negro—. Pero no me pida que entre con usted en esa cuadra infernal.

—No se preocupe, amigo, entraré solo.

El negro y yo, al unísono, lanzamos un «uf» de alivio.

Tras haber tenido largo tiempo sumergidas en el agua sus manos, Gigante del Viento pidió una escalera y subió al tejado de la cuadra de Lucifer. Por el tragaluz, y con la ayuda de una cuerda, introdujo el cubo en la cuadra. Su cabeza desapareció un instante por el sombrío agujero. La multitud lanzó un «Ooooh» de horror.

Enderezándose, el Fabricante de Lluvia se volvió hacia el señor Nobody y quienes lo rodeaban:

—Ahora escúchenme bien y que nadie desobedezca mis órdenes. Voy a entrar por este tragaluz. Suceda lo que suceda, nadie debe abrir, bajo ningún pretexto, la puerta de la cuadra antes de una hora. Cuando yo quiera salir, llamaré tres veces desde el interior, diciendo mi nombre.

—¿Pero y si Lucifer le hace trizas? —preguntó inquieto el inglés.

—Eso en nada cambia el plan —afirmó mi amigo—. Sin embargo, si al cabo de una hora yo no hubiera salido, ustedes deberán abrir.

La multitud, como un solo hombre, retenía la respiración. Se daba cuenta de que estaba viviendo un acontecimiento histórico.

Con los aires de importancia del domador que mete su cabeza en la boca del león, Gigante del Viento respiró hondo y luego desapareció por el tragaluz.

Durante algunos segundos nada sucedió, pero lo que siguió nos produjo a todos escalofríos.

Lucifer empezó por lanzar unos terribles relinchos. Después siguió tal zafarrancho que parecía como si un terremoto agitase la cuadra. Era el tipo de sacudidas que más tarde devastarían la ciudad de San Francisco, cuando el famoso terremoto…

Fuertes golpes hicieron retumbar los muros. Varias tablas de la puerta volaron hechas pedazos. El tejado de la casa se levantó durante un fugaz momento y recobró su lugar en medio de un enorme estruendo. De repente, el cubo salió por el tragaluz con la fuerza de un tapón de champán francés. Rebotó en el suelo y vino a aterrizar a mis pies. Una mujer alta y rubia lanzó un grito:

—¡Dios mío, ese pobre hombre ya habrá muerto!

Y se hizo un gran silencio…

Tras la batahola que nos había aturdido los oídos, aquella calma obsesiva comenzaba a inquietarnos.

Nada se movía en la cuadra. No pude evitar pensar en la señora Minnie, que había estado trabajando toda la noche en su taller.

El inglés había perdido totalmente su flema. Cada tres segundos consultaba su reloj y miraba el gran sombrero negro que yacía a sus pies.

El silencio fue roto por el negro, que se frotaba las manos.

—En mi humilde opinión, ese valiente debe de estar ya completamente despachurrado.

El señor Nobody, que sentía crecer su responsabilidad de minuto en minuto, vino a buscarme.

—Dime, muchacho, tú que estás acostumbrado a estas cosas. ¿No crees que deberíamos abrir la cuadra?

¡En menudos líos me metía mi amigo, a fuerza de tomarme por testigo! Es cierto que empezaba a acostumbrarme a las artimañas del Fabricante de Lluvia, pero en aquel momento sentía un deseo enorme de desmayarme para poder dar un consejo útil.

Un tipo grueso y bajo me salvó del desastre:

—Yo pienso que es preciso dejar correr los acontecimientos. Después de todo, ese hombre sabio está experimentando una medicina nueva que nos es desconocida. Especificó muy claramente que no se le molestara…

Todo el mundo fue de la opinión del tipo gordo.

El inglés, que era un hombre de acción, llamó sin embargo al negro y le ordenó que fuese a buscar una mecedora. Así, satisfecha su autoridad, empezó a mecerse, reloj en mano, frente a la cuadra de Lucifer.

La primera media hora me pareció un siglo. Empecé ya a hacer planes, pensaba qué colocación me convendría en Cheyenne. De repente, una mujer lanzó un grito:

—¿No han oído un ruido?

Y sufrió un síncope.

El señor Gaho podía jactarse de poner de punta los nervios de aquella pobre gente.

El señor Nobody, tras haber recobrado toda su flema británica, no se movió. Dormitaba en su mecedora.

Finalmente, el reportero de La Gaceta de Cheyenne dijo en voz alta:

—Ya sólo quedan cinco minutos…

Aquella observación despertó sobresaltado al propietario del rancho. Consultó su reloj, se levantó de golpe y gritó al negro:

—Crisóstomo, ve a buscarme el sacaclavos.

El peón regresó con la herramienta reclamada.

—¡Adelante, abre! —ordenó el inglés.

En lugar de obedecer, el pobre Crisóstomo se quedó inmóvil, alelado, y volvió a temblar. Su tez se puso terrosa. Articuló débilmente:

—Señor Nobody, ¿por qué siempre me encarga usted a mí abrir a ese condenado Lucifer?

—Vamos, Crisóstomo —le animó el señor Nobody—, nunca te han dado miedo los caballos.

—Éste sí —farfulló el pobre diablo, con los ojos muy abiertos.

Entonces el señor Nobody, pretendiendo él mismo tranquilizarse, le ordenó:

—¡Vamos, abre! Ya ves que no hay peligro.

Sacando fuerzas de flaqueza, Crisóstomo arrancó las tablas que cerraban la entrada.

Cuando hubo concluido, se aferró prudentemente al batiente, lo entreabrió, arrojó una mirada al interior y, dando media vuelta, echó a correr, chillando.

Nadie se atrevió a dar un paso en dirección a la cuadra de Lucifer.

De repente, chirriando de una manera siniestra, la puerta se abrió lentamente, por sí sola, como impulsada por el diablo. La curiosidad del señor Nobody no lo resistió. Se adelantó y se quedó petrificado. Temeroso, fui a protegerme tras sus anchas espaldas: un caballo negro como la noche estaba tendido cuan largo era. Entre sus piernas yacía el Fabricante de Lluvia con la cabeza apoyada en la de Lucifer. Ni uno ni otro hacían el menor movimiento.

Alguien gritó:

—¡Dios mío, están muertos los dos!

Crepitó un flash de magnesio. A través de la espesa humareda vi moverse a mi amigo; estornudó, se estiró y nos dijo de la forma más simple del mundo:

—Perdónenme, creo que Lucifer y yo nos hemos quedado dormidos.

Gigante del Viento mostraba una expresión avergonzada como si lo hubieran sorprendido en el lecho a hora avanzada. ¡Podía vanagloriarse de haberme dado un buen susto!

Sin ocuparse de la multitud que trataba de entender algo de todo aquello, se puso en pie y le susurró al caballo:

—Vamos, perezoso, en pie. ¿No ves que toda esta gente aguarda a que les demuestres que eres un caballo amable?

Ayudó a Lucifer a alzarse sobre sus cuatro patas, lo condujo afuera y montó en su lomo. Y el caballo emprendió un trotecillo corto por el corral.

Todos estaban estupefactos, pasmados, aterrados.

Cuando el magnífico caballo negro se detuvo en el centro del corral, habría podido oírse a un gusano excavar su agujero.

El señor Gaho se bajó del caballo, colocó un sonoro beso en la oscura nariz de Lucifer y, cogiendo su sombrero, se metió los treinta dólares en el bolsillo.

Tomándome de un hombro, me dijo alegremente:

—Adelante, Pete, aquí ya hemos hecho bastante. Tengo un hambre de lobo. Vamos a El Buen Recibimiento.

La multitud se apartó temerosa a nuestro paso. Creo que para aquella gente el Fabricante de Lluvia era un muerto vivo.

Apenas había recorrido Fin de la Borrasca un corto trecho cuando resonó tras nosotros un largo relincho quejoso. Lucifer, domado, se aburría ya sin su nuevo amigo. ¡Era asombroso!

He de reconocer que si en aquel momento me hubiera propuesto Gigante del Viento elegir entre una estrella y un rayo de sol, no habría dudado de que era capaz de proporcionarme las dos cosas al tiempo.

La señora Minnie nos acogió con los brazos abiertos. Con un falso malhumor echó pestes contra un cierto ataúd que había estado fabricando. El viejo lobo de mar nos interpeló:

—Entonces, marineros, parece que han tenido mal tiempo.

Creo que en su boca aquello era un cumplido.

Miss Cricrí Duteuil nos hizo un montón de arrumacos y me plantó en la frente un beso tan dulce que me puse rojo como una cereza.

Por lo que se refiere a los dos cowboys, habían apostado tanto en favor de Lucifer, que habían preferido la fuga a la ruina.

Al día siguiente abandonamos aquella excelente ciudad de Cheyenne, con la cabeza alta, orgullosos del deber cumplido. El señor Gaho había decidido dar una vuelta por Misuri. Estábamos tan sólo a unas setecientas millas de allí…

No cesé de agitarme durante toda la mañana sobre mi asiento. El hombre de negro acabó por decirme:

—¿Quieres decirme, Pete, por qué te has molestado, antes de salir de Cheyenne, en ponerte dentro del pantalón carbones encendidos?

—No es eso… No sé cómo decírselo, pero me gustaría saber cómo se las arregló para domar tan pronto a Lucifer.

Su respuesta me dejó atónito:

—Yo no domé al caballo, muchacho. Conforme a mis instrucciones, el boticario elaboró una determinada sustancia química. Tú viste cómo impregné mis manos con ella, y la disolví después en el cubo de agua que bebió Lucifer. En realidad, ese caballo estaba drogado. Fui yo quien relinchó estúpidamente imitando al caballo, fui yo quien con un palo grueso armé aquel estruendo infernal y quien lanzó el cubo por el tragaluz. Para entonces Lucifer dormía pacíficamente bajo los efectos de mi droga.

Y añadió, satisfecho:

—Ya ves, ése es todo el misterio.

Al ver mi gesto de despecho, apuntó un dedo hacia mi nariz y afirmó:

—¡La ciencia, muchacho! ¡No olvides que la ciencia es lo más importante en la vida!

Me estaba bien merecido. Me empeñaba en ver al señor Gaho como a un ser sobrenatural, y descubría poco a poco que era un hombre como los demás. Muy científico, desde luego, pero a pesar de eso, exclusivamente un hombre.

Mi espíritu lógico me impulsó a preguntar:

—Entonces, cuando ya no haga efecto su mejunje, ese caballo seguirá matando a la gente.

—Eso ya no es seguro, Pete. Tal vez lo que necesitaba ese caballo era que, a través de unos medios artificiales, alguien lo pusiera en condiciones de amar a los hombres…

Yo pensaba sobre todo en aquel buen negro, Crisóstomo. No habría querido que le sucediera alguna desgracia por culpa de Lucifer y tampoco por obra de mi amigo. Gigante del Viento me arrancó de mis preocupaciones:

—Y después de todo, que dejen en paz a ese caballo. ¿Qué necesidad tienen de montarlo?

A pesar del furor contenido que sentía crecer en el Fabricante de Lluvia, le repliqué:

—¿Y para qué sirve un caballo si no es para montarlo?

Los ojos de mi compañero se achicaron como ranuras de una hucha y bajó bruscamente el tono:

—Deja de decir tonterías, Pete Breakfast. Tienes que reconocer que si Dios hubiese querido que el hombre pasara la mitad de su vida sobre el lomo de un animal, no habría hecho tan reacio al caballo, y no existirían bestias como Lucifer.

Dándome un coco en la cabeza, añadió:

—Métete esto en tu cabecita de chorlito: el mal nos viene siempre por el deseo del hombre de ponerse por encima de algo. Unos sobre un pedestal, otros sobre un caballo.

Aquellas conversaciones me agotaban. Evidentemente, yo tenía una cabecita de chorlito, que algún día tendría que llenar. Pensé en aquellas escuelas del este y en el hijo de la señora Minnie, que tanta suerte había tenido al poder ingresar en West Point.