|

2 |

Un negocio de mulas,

|

CAMINAMOS durante tres noches seguidas. El Fabricante de Lluvia había adoptado un curioso sistema de marcha: en cuanto caía la tarde nos poníamos en camino, tirando de nuestras mulas, y hacia la aurora buscábamos un refugio a la orilla de un río. Entonces descargábamos las bestias y establecíamos nuestro campamento para la jornada. Vivíamos al revés que los demás.

Al final del segundo día reanudamos el camino en dirección al sol poniente. Me di cuenta de que no íbamos hacia el norte, sino en dirección al oeste. Se lo hice observar al doctor.

—Dígame, señor Gaho, ¿está usted seguro de no equivocarse de camino?

Me miró sorprendido.

—No, muchacho, vamos bien. Tenemos que hacer un alto en Fort Scott, en la frontera de Kansas. Después seguiremos hacia el oeste, dejando Topeka al norte y Tulsa al sur, hasta Wichita. Más tarde iremos a lo largo del río Arkansas, que va a Dodge City.

—¿Pero no dijo usted al señor Kisby que íbamos hacia el norte del país?

Dándose cuenta de que esperaba una aclaración, el señor Gaho me explicó:

—Pues claro que dije eso al alquilador de caballos. Es preciso que sepas, Pete, que a un Fabricante de Lluvia jamás le gusta revelar a la gente con la que se tropieza adónde va exactamente. Más tarde comprenderás por qué es preferible actuar así.

Esta reflexión me recordó otra respecto a la Biblia de mi padre, pero por el momento pensé que para un Fabricante de Lluvia debía de ser muy importante rodearse de misterio.

Esa misma noche tuve ocasión de volver a ver la bolsa que contenía las cinco monedas de oro, y no pude evitar plantearle la cuestión que tanto me intrigaba:

—En realidad, señor Gaho, ¿cómo pudo conseguir las mulas del señor Kisby si aquella noche no se llevó consigo las monedas de oro?

Sus ojos parecieron sondear los míos por un instante y me replicó:

—Eres muy observador, Pete; un día llegarás a ser un buen Fabricante de Lluvia. Voy a decirte cómo sucedieron las cosas.

Puso una cafetera de hojalata en equilibrio sobre el fuego, sacó de un bolsón de cuero una sartén y empezó a freír dos buenas lonchas de tocino.

—Cuando llegué a la casa de tu ex jefe, las mulas estaban atadas a la barra, pero Kisby no se hallaba allí. Decidí, por consiguiente, coger las mulas, pensando que cualquier día volveríamos por San Luis y entonces nos resultaría fácil saldar nuestras deudas.

—Podría haber llamado al señor Kisby; estaría en su casa y le habría sido fácil arreglar el asunto.

—Llamar, llamar… —gruñó el señor Gaho—. ¿Estás loco, chico? Con una noche tan clara hubiera sido correr demasiados riesgos. Con mis gritos habría despertado con toda seguridad a Na-Na-Bun, el Espíritu de los Sueños.

Y me explicó que era un genio malo iroqués que se alimentaba de los pensamientos de los hombres en las noches de luna llena. Que si hubiera abierto la boca para gritar, ese genio maléfico habría entrado en su cuerpo y habría devorado en un instante todos sus dones naturales. Un largo estremecimiento recorrió mi cuerpo al pensar en todas las cosas que yo todavía ignoraba. Me pregunté también si el señor Kisby conocería siquiera la existencia de ese espíritu, porque una noche le oí gritar a su mujer cuando en el cielo lucía la luna llena.

Durante la quinta jornada decidió el doctor que podíamos viajar de día. Ahora pienso que aquellas marchas nocturnas tenían como objeto despistar a un eventual perseguidor. En aquel caso, al viejo tío Kisby.

Las mulas que habían marchado tan bien durante la noche ponían ahora dificultades para nuestros desplazamientos de día. Se detenían constantemente y, testarudas, no querían reanudar la marcha. Por mucho que tiráramos de ellas y las empujáramos para que caminaran, no había nada que hacer.

Harto ya, el señor Gaho acabó por estallar de cólera. Se plantó ante su mula, la cogió por las narices y le gritó en las orejas una serie de palabras que yo no entendí. La bestia dejó al instante de rebuznar. Entonces, lanzándole su aliento por tres veces en las fosas nasales, dijo mirándola fijamente a los ojos:

—Ahora, si no quieres seguirme, eres libre. Puedes quedarte aquí.

El señor Gaho volvió la espalda a la mula y se puso en marcha a grandes zancadas. No había recorrido diez metros cuando su mula se le puso dócilmente al paso. ¡Yo no daba crédito a lo que veía…!

Como, a pesar de mis esfuerzos, la mía permanecía obstinadamente afianzada, recurrí al Fabricante de Lluvia.

—¡Eh, doctor! No se vaya tan pronto. Por mucho que tiro, se niega a avanzar. ¿No querría usted venir a hablar a esta mula como ha hecho con la suya?

El señor Gaho volvió hacia donde yo estaba, procedió de la misma manera y me dijo:

—Ahora ya puedes avanzar, Pete, esta mula te seguirá como si fuera tu sombra.

Me volví sin prestar atención al animal y me puse a la altura del doctor. No habíamos dado tres pasos cuando oí a mi espalda el golpear de los ocho cascos. Todavía incrédulo, pregunté a mi amigo:

—¿Cómo hace usted para transformar unas mulas tan tercas en bestias tan obedientes?

—¡Bah!, les he dicho en mi lengua nativa que, como se nieguen a seguirnos, Na-Na-Bocho, el Espíritu de los Animales, las va a condenar a morir de sed.

Me guiñó un ojo en un gesto de complicidad y en la parte inferior de su rostro apareció una amplia sonrisa. Inclinándose hacia mí, murmuró:

—Las mulas son muy supersticiosas, tenemos que aprovechamos de esa debilidad.

Eché una mirada a las mulas; se pegaban a nosotros como si tuvieran miedo de que las abandonáramos.

Me sentía asombrado e inquieto; era la primera vez que me encontraba en presencia de un hombre dotado de tan extraños poderes. ¡Además, me había sorprendido mucho saber que las mulas entendían el iroqués!

Llegamos a Fort Scott al final de una magnífica mañana.

El fuerte había sido construido por el ejército para impedir las incursiones hacia el este de los indios hostiles. Éstos vivían penosamente en Colorado y Nuevo México, pero abandonaban muy frecuentemente sus territorios. En Fort Scott se formaban también caravanas de pioneros que iban a instalarse en Utah y en Arizona. La pista que conducía a Santa Fe era poco segura y estaba plagada de restos de carromatos saqueados por los apaches, los cheyennes del sur, los comanches y los kiowas. Al oeste de Fort Scott, los irreductibles pieles rojas pretendían conservar un territorio que los rostros pálidos invadían poco a poco.

Por el momento, el fuerte se me presentaba como una gran construcción rectangular, fabricada con troncos de árboles y adobe. En el centro, alzada en lo alto de un mástil, ondeaba la bandera estrellada.

En torno al fuerte, cabañas apresuradamente construidas, tiendas de lona gruesa y refugios que carecían de las necesidades mínimas indicaban que este bastión era considerado por los civiles sobre todo como lugar de tránsito. Junto a la empalizada de troncos los comerciantes vendían, a precio de oro, toda clase de objetos que traían con grandes esfuerzos desde las ciudades del este. Por el momento, sus tenderetes parecían bastante desprovistos en razón de la llegada masiva de gran número de pioneros.

Por todas partes reinaba una gran actividad. La gente iba y venía en todas direcciones, con los brazos cargados de baúles, fardos y utensilios diversos. Algunos cargaban carromatos entoldados, otros conducían cabezas de ganado. Los gritos brotaban por doquier. Las vacas mugían asustadas, los caballos piafaban y relinchaban. Cuando, por encima de todo aquel estruendo, resonó la corneta anunciando a los soldados la comida del mediodía, nuestras mulas, enloquecidas, escaparon a toda prisa. Nos costó gran esfuerzo recuperarlas.

El señor Gaho se enderezó, abarcó de una sola mirada la multitud congregada y, confiándome las bestias, me dijo:

—Espérame un instante, Pete, he de inspeccionar lo que venden los comerciantes. Tengo la impresión de que vamos a hacer fortuna.

Se alejó con paso solemne.

Al cabo de un momento regresó con cara satisfecha. Se frotaba las manos de satisfacción. Conduciéndome al lugar en donde había más gente, me indicó un espacio libre en el suelo y me gritó como si hubiera querido que todos le oyeran:

—Deshaz nuestro equipaje, muchacho. Tenemos que hacer el inventario de nuestro equipo. Tal vez tengamos un exceso del que debemos desprendernos.

Varias cabezas se volvieron hacia nosotros.

Desde que salimos de San Luis me preguntaba por qué llevábamos tantos pertrechos sobre nuestras mulas; pronto iba a conocer la razón.

El señor Gaho acababa de saber que el último convoy de comerciantes procedente de Kansas City había sido saqueado en el camino. Los carros habían sido incendiados por una banda de indios kiowas, y la mayor parte de los hombres de la escolta habían muerto acribillados por las flechas. Los pioneros congregados en Fort Scott seguían esperando el material indispensable para instalarse en las tierras vírgenes del oeste. Se hallaban dispuestos a pagar diez veces su precio, con tal de adquirir lo necesario para sobrevivir. Con nuestras dos mulas cargadas de objetos fuimos recibidos como Jesucristo el día de la multiplicación de los panes.

El señor Gaho desembalaba uno a uno los artículos, contándolos en voz alta.

—Veamos, Pete, con esto hacen cinco palas y cuatro cafeteras. Mira a ver en ese bolsón cuántos cazos tenemos. No, en ése no, ahí guardamos los clavos, busca entre las velas y el tocino ahumado, detrás de las latas de judías…

Un hombrón que lucía una larga barba y una camisa a cuadros se rascaba la cabellera con aire perplejo. Sólo tenía ojos para nuestras cinco palas nuevas que relucían al sol. De repente, pareció haber tomado una decisión, dio dos pasos hacia nosotros y se dirigió a mi amigo:

—Perdone, señor, pero veo que ustedes son dos y que tienen cinco palas. ¿Podría venderme una o dos? Aquí resulta imposible encontrar una y yo la necesito con urgencia.

El Fabricante de Lluvia adoptó una expresión de sorpresa y le dirigió su más encantadora sonrisa.

—Tendría un gran placer, buen hombre, pero sinceramente no me es posible. Cuando compré estas palas en San Luis me cobraron lo inimaginable.

Aquello resultaba nuevo para mí. Sin tiempo para poder decir una palabra, el barbudo replicó:

—Eso no tiene nada de extraño; en nuestros días ya no queda honradez sobre la tierra de Dios. ¿A cuánto pagó esas condenadas palas, señor?

Mi amigo tomó por testigo a la muchedumbre agrupada a nuestro alrededor:

—¡Pagué seis dólares por cada una, una vergüenza, ya se lo digo!

Los dedos regordetes del hombre hurgaron más enérgicamente en su cabellera.

—Escuche, amigo mío, yo le doy doce dólares por dos palas. Al vendérmelas, recobrará un poco del dinero que le robaron.

Después, buscando la aprobación de todos los que le escuchaban, añadió:

—Además, el dinero no nos servirá de nada para cavar nuestra tumba. ¿No es verdad, muchachos?

Todos estuvieron de acuerdo. El hombrón no había acabado de contar su dinero cuando llegó un tipo alto y seco:

—¡Tome, aquí tiene dieciocho dólares, me llevo las tres que quedan! Y dígame, ¿cuánto pagó por esas lámparas de petróleo?

Ante la buena voluntad del señor Gaho por hacer un servicio a aquellos pobres diablos, todo el mundo se apresuró. El enorme montón de utensilios que había a nuestros pies desapareció como un trozo de manteca de cerdo expuesta al sol. Por un momento creí que no dispondríamos de bastantes bolsillos para guardar el oro que nos tendían de todas partes. Mi amigo apenas tuvo tiempo de regatear; en menos de cinco minutos no nos quedaban más que nuestras dos mulas y el gran saco de lona del señor Gaho. Por fortuna, y antes de desembalar, el Fabricante de Lluvia había tenido la previsión de meter allí un buen pedazo de tocino, café en grano, algunas latas de judías y varios alimentos más. Precisamente, los que figuraban en la lista que había entregado al señor Kisby.

Íbamos a marcharnos tirando de nuestras bestias por la brida, cuando llegó corriendo un retrasado:

—¡Eh, amigo! Puesto que no tiene nada que transportar en sus mulas, le propongo comprárselas. ¿Cuánto quiere usted?

El señor Gaho miró de arriba abajo al desconocido como si acabara de ofenderlo.

—Mulas de raza como éstas no tienen precio, señor. ¿No se ve a simple vista que se han criado con la buena hierba de Kentucky?

El hombre tragó saliva; parecía avergonzado de su ignorancia.

—Ignoraba ese detalle, amigo. Sin embargo, necesito urgentemente esas mulas. ¿Qué diría usted de cuarenta dólares por las dos si le prometo cuidarlas como si fueran mis propias hijas?

Las dos mulas asmáticas siguieron sin reticencia al desconocido, aún dominadas por el miedo a sufrir de sed, por obra de Na-Na-Bocho.

Si creía que el señor Gaho se sentiría satisfecho del negocio que acabábamos de realizar, pronto tuve ocasión de convencerme de mi error. Mostraba un gesto preocupado y parecía sumido en negras reflexiones. Le pregunté prudentemente:

—Ahora que ya somos ricos, ¿qué cree usted que podemos hacer con todo este oro?

Su respuesta brotó secamente.

—¡Nada, muchacho! No vamos a poder hacer nada, por la sencilla razón de que aquí no hay nada que comprar.

En manera alguna había pensado yo en aquello.

—Pero entonces, ¿por qué hemos liquidado todos nuestros bienes? ¿No habría sido mejor conservar nuestras preciosas mercancías?

La respuesta del Fabricante de Lluvia me llenó de estupor.

—No, hemos hecho muy bien vendiéndolo todo. Mira, Pete, cuando se presenta un negocio, no hay que dejarlo pasar; y éste era excelente. Sin embargo, este oro es aquí menos precioso que el agua que corre por el río Arkansas. Por eso, chico, vamos a irnos precisamente allí.

No comprendía gran cosa de su plan y le di cuenta de mi inquietud.

—¿Pero cómo vamos a arreglarnos ahora que hemos vendido nuestras mulas?

Me sorprendió una vez más:

—Las mulas apenas avanzan; para los viajes largos son preferibles los caballos. Ven conmigo, vamos a buscar las monturas en donde se encuentran. Iremos a visitar al comandante de Fort Scott. ¿Sabes tú que aquí hay un regimiento de caballería?

Las construcciones militares formaban como una herradura alrededor de un patio enorme. El suelo estaba cubierto por grava blanca que daba al conjunto un aspecto de perfecta limpieza. En medio del patio se hallaban alineados cuatro pequeños cañones de campaña. Tres soldados se afanaban en lustrarlos. Otros hombres, vestidos con el tradicional pantalón azul con rayas amarillas, se dedicaban a las ocupaciones habituales: una decena marcaba el paso a las órdenes de un hosco cabo y, en un rincón, otros tantos pelaban patatas, todos masticando enormes pedazos de tabaco y escupiendo aquí y allá.

Un joven sargento, al que no había visto llegar, surgió bruscamente ante nosotros:

—¿Qué hacen ustedes dos aquí? Los paisanos no pueden entrar en los cuarteles como Pedro por su casa.

El señor Gaho miró con dureza al sargento y le replicó con altivez:

—Se presenta usted en el momento oportuno, joven. Indíqueme el despacho de su comandante, necesito hablarle urgentemente.

El militar titubeó ante el aplomo del Fabricante de Lluvia.

—¿Y qué quiere usted del comandante?

Las palabras de mi amigo restallaron como un látigo:

—Su propio jefe se lo dirá si lo juzga oportuno. Vamos, tenemos mucha prisa. Indíquenos en dónde se oculta su comandante y ahórrenos su intolerable curiosidad.

El sargento quedó desconcertado. Masculló unas excusas que el señor Gaho ni siquiera escuchó y nos señaló una puerta:

—Llamen allí y verán al comandante Mitchum. Pero se lo advierto de buena fe: estos últimos días tiene un humor de perros.

Bruscamente, el Fabricante de Lluvia pareció muy excitado. Como si esperara aquella información desde hacía varios años, se dirigió dando zancadas hacia la puerta indicada y la golpeó con fuerza. Un «¡Entre!» exasperado se filtró a través de la madera y mi amigo irrumpió en la habitación como una bala de cañón.

El comandante se hallaba sentado ante una mesa, sobre la cual se extendían mapas del Estado Mayor. Era un hombre de unos cincuenta años que bajo su enorme nariz lucía unos gruesos bigotes canosos. Al vernos, se puso rojo de ira e hizo un gesto con la boca que echó sus bigotes hacia adelante. En sus ojos leí nuestra condena a muerte. El señor Gaho no le dio tiempo para pronunciar la sentencia; con tres pasos decididos se puso ante la mesa, colocó encima de ella sus puños y, clavando sus pálidos ojos en los del comandante, le espetó de un tirón:

—Comandante Mitchum, necesito sus dos mejores caballos. Dentro de tres días tenemos una cita en el río Arkansas, un poco antes de la ciudad de Wichita.

Creí que el comandante iba a estallar, tan congestionado estaba su rostro.

—¿Caballos? ¡Truenos! ¡Eso es precisamente lo que yo necesito! ¡Truenos! ¡Qué desfachatez venir a pedirme caballos!

El comandante se había levantado de su asiento y, con sus bigotes casi rozando la nariz del señor Gaho, le soltó en plena cara:

—¡Truenos! ¿Pero es que usted no sabe que los cincuenta caballos que me habían prometido formaban parte del convoy saqueado la semana pasada por los kiowas? ¿Ignora que he recibido la orden de dar caza a esos condenados pieles rojas, y que no puedo cumplirla por la magnífica razón de que son ellos quienes tienen mis caballos? ¡Truenos! Mando el quinto de caballería y sólo tengo una docena de burras para más de un centenar de hombres. Y es usted, señor, cuyo nombre ni conozco, quien viene a pedirme caballos. ¡Rayos y centellas!

Yo efectuaba ya un repliegue estratégico hacia la puerta para salvar mi vida, cuando, con gran extrañeza por mi parte, vi que el Fabricante de Lluvia asestaba enormes puñetazos sobre la mesa del comandante. Todo el cobertizo temblaba. El señor Gaho, aún más rojo de furor que el militar, aullaba literalmente:

—Pero, ¡demonios!, precisamente estoy aquí por esa razón. Necesito sus caballos más rápidos para proveer a su caballería. A ciento cincuenta millas de aquí tengo un hato a su disposición; pero, ¡diablos!, necesito ir a buscarlos…

La puerta estaba abierta a mis espaldas. Ante el estruendo promovido en la estancia, los soldados de la guardia, inquietos, habían acudido a ver lo que sucedía. El señor Gaho no distinguió las dos negras bocas de los fusiles que los soldados apuntaban contra nosotros, porque su mirada no se desviaba de los bigotazos del comandante. A través de su cólera, éste pareció asimilar lentamente las palabras del Fabricante de Lluvia. Lanzó un suspiro y se desinfló como un globo. Dirigiéndose a la guardia, dijo:

—¿Queréis dejarme discutir mis asuntos? ¡Demonios! Si me molestáis una vez más, os formaré consejo de guerra.

Después, hundiéndose en su asiento, preguntó tranquilamente a mi amigo:

—Entonces, es cierto. ¿He entendido bien que usted tiene caballos para mí? ¡Truenos!

El Fabricante de Lluvia había recobrado totalmente su aplomo. Estaba sentado en un enorme sillón de cuero negro enfrente del comandante. Estiró sus largas piernas y sus pupilas desaparecieron entre sus párpados semicerrados. Explicó que, cuando llegó por la mañana, se enteró del robo de que había sido víctima el ejército. Por desgracia, y para prestar un servicio a un grupo de pioneros, había vendido ya sus mulas.

Añadió que los kiowas debían ser castigados, y que consideraba su deber entregar sus caballos al comandante de Fort Scott.

El militar rebosaba alegría:

—¡Diablos!, señor, ese sentido patriótico le honra.

El señor Gaho dio el golpe de gracia declarando:

—… Además, he vendido una parte de mi hato y tengo aquí doscientos quince dólares y doce centavos, que no querría llevar encima. ¿Quiere usted meter ese dinero en su caja? Aquí al menos estará seguro.

El comandante había firmado ya un recibo en debida forma cuando decidió:

—Voy a confiarle dos caballos; me los entregará con el resto. Además, he aquí una orden de misión; le nombro scout[2] del quinto regimiento de caballería. El sargento Murphy le proporcionará lo que necesite para el camino.

El sargento Murphy era el mismo que nos había abordado descortésmente a nuestra llegada al fuerte. Cuando el comandante le ordenó satisfacer todas nuestras exigencias, abrió los ojos de par en par, como las ruedas de una diligencia. Pese al desagrado que parecíamos inspirarle dos paisanos como nosotros, nos condujo al almacén de avituallamiento. El señor Gaho reclamó un par de fusiles, cartuchos, dos cuchillos, mantas y dos garrafas de güisqui de cinco litros cada una. Ante semejante petición, el sargento no pudo evitar hacernos una pregunta:

—¿Pero qué van a hacer ustedes con todo ese güisqui? Es más de lo que damos a los hombres del regimiento antes de lanzarse al ataque.

El Fabricante de Lluvia adoptó una expresión helada.

—He aquí una vez más, sargento, su maldita curiosidad. Usted me permitirá que no le dé una explicación; sólo le diré que, en parte, el empleo de ese güisqui constituye un secreto militar.

Pensando que indudablemente participaba en la elaboración de un plan que podría inscribirse en la historia de los Estados Unidos de América, el sargento dio muestras de una gran amabilidad. Nos condujo a la enfermería e hizo que el mayor nos entregara las dos garrafas solicitadas. Llevaban una etiqueta: «Alcohol medicinal».

El doctor del destacamento nos explicó:

—Así llamamos al güisqui en el ejército.

Las despedidas fueron breves. El comandante Mitchum se limitó a estrecharnos la mano, aconsejándonos:

—Y sobre todo, no enciendan fuego al acampar. El lugar al que se dirigen está plagado de salvajes sedientos de sangre.

Me preguntaba en qué extraña misión me había embarcado el Fabricante de Lluvia.

El sol estaba alto en el cielo cuando galopábamos en dirección a Arkansas.

Montábamos dos de esas grandes jacas negras que tanto gustan a la caballería de los Estados Unidos. En cada una de nuestras sillas McLylen, el sargento Murphy había colocado un fusil Sharp del calibre 50. Por mi parte, reparé en el mío con aprensión; me preguntaba si sería siquiera capaz de alzarlo en caso de necesidad. No era, por lo demás, el único en experimentar tan curiosa impresión. El cabo armero había adoptado una expresión de completo asombro cuando me puso en los brazos aquella arma a la que no le faltaba mucho para pesar tanto como yo. Arqueando las cejas, le preguntó, incluso, al señor Gaho:

—¿Está usted seguro de querer estos fusiles? No creo que este joven pueda resistir su retroceso.

Pero el Fabricante de Lluvia ni se dignó responder, considerando sin duda que no tenía por qué modificar su decisión.

Aquel asunto de los caballos se había desarrollado con tanta rapidez que yo no había tenido tiempo de reflexionar al respecto. Ahora veía claramente dos cosas: que mi amigo poseía un arte consumado para contar historias falsas, y que tenía un don extraordinario para lograr el objetivo que se había fijado.

Como si adivinara las preguntas que se agolpaban en mi cabeza, se volvió hacia mí y me gritó:

—Hoy me has oído decir muchas cosas que no entenderás bien. Esta noche te las explicaré, Pete.

Y sin aguardar mi respuesta ni inquietarse por saber si yo ya había montado en mi caballo, hincó sus talones en los blancos de su montura, que avivó el paso. ¡Me costaba mucho aguantar la marcha infernal que llevaba!

Cuando el sol se convirtió en medio disco en el horizonte, lanzó un «uf» de satisfacción. Acabábamos de atravesar una pequeña aldea con nombre francés, La Harpe, y el señor Gaho detuvo su montura. Se enderezó sobre sus estribos e inspeccionó los alrededores. Tras haber reparado en un bosquecillo que formaba una mancha sombría en aquella planicie amarillenta, me dijo:

—Vamos allá, muchacho. Entre aquellos árboles corre un arroyo que va a desembocar en el río Neosho. Con su agua haremos un buen café.

Me encantaba poder bajar por fin del caballo, pero en cuanto puse un pie en el suelo creí que éste se hundía bajo mi peso. ¡Mis piernas estaban tan flojas como el algodón de la Compañía Poping y Poping del Misisipi!

Atamos nuestras dos jacas con una larga cuerda para que pudieran saborear la hierba que crecía en aquel oasis. Después instalamos nuestro campamento para la noche.

La última visión que tuve de aquella agitada jornada fue la imagen del Fabricante de Lluvia que aplastaba entre dos piedras los granos de café. Después me sumí en la nada.

Con la aurora me desperté enredado en mi manta. Tenía mucha hambre. El señor Gaho había encendido ya un fuego, y el agua del café cantaba en el cazo. Su voz me despertó completamente.

—Hala, en pie, perezoso, es hora de recobrar las fuerzas. Anoche dormías tan bien que no quise interrumpir tu sueño. Tuve que cubrirte para que no cogieras frío.

Se lo agradecí a mi amigo lo mejor que pude, pero ya no me escuchaba. Vertía el café en dos tazas de hojalata al tiempo que cantaba una canción india.

Mientras yo bebía aquel ardiente brebaje, arrojó sobre el fuego una gruesa rama llena de hojarasca. Una espesa columna de humo blanco ascendió ensanchándose hacia el cielo. Yo mojé algunas galletas en mi café y, menos de una hora después, nos hallábamos en camino. Tenía la impresión de que durante la noche Na-Na-Bun, el genio malo piel roja, había colocado un puñado de clavos en los fondillos de mi pantalón.

Cuando nos hubimos alejado de nuestro campamento una buena milla me volví sobre mi montura. El bosquecillo era ya invisible, pero distinguí muy bien la humareda blanca que todavía subía hacia el cielo. No entendía por qué el Fabricante de Lluvia hacía todo lo contrario de lo que le había recomendado el comandante de Fort Scott. Cualquiera habría dicho que pretendía indicar su presencia.

Aquella mañana resultó para mí rebosante de enseñanzas, porque mi amigo se mostró especialmente locuaz. Respondió a todas mis preguntas.

Por lo que se refiere a la historia que le había contado al comandante Mitchum, me explicó:

—Mira, Pete, cuando estás en dificultades hay que decir siempre a los hombres lo que les gusta oír. Sólo a este precio aceptarán prestarte un servicio. Ese militar quería caballos y yo no podía proporcionarle mayor placer que prometérselos.

—¿Pero cómo podrá complacerle usted? Por lo que creo, ningún hato nos aguarda en el río Arkansas.

El señor Gaho me miró con intensidad:

—¿Qué sabes tú, muchacho, de lo que cada uno de nosotros posee o no posee? Las cosas que necesitas por la mañana pueden caerte del cielo por la tarde. ¿Cómo puedes asegurar, Pete, que mañana no lloverán caballos en esta inmensa planicie que se extiende ante nosotros?

Visto desde ese ángulo, había que reconsiderar, naturalmente, el problema. Pero, a pesar de todo, creí poder afirmar:

—Bueno, pero es que nadie ha visto nunca caer un solo caballo del cielo.

Mi amigo alzó sus dos brazos hacia las nubes.

—¡Así que Pete no tiene fe más que en lo que creen los hombres! Yo puedo asegurarte que cada día llueven millares de caballos, pero los hombres nunca los ven. Y ello por la sencilla razón de que están ciegos.

Me sentí muy indeciso y, ante mi turbación, el Fabricante de Lluvia prosiguió:

—Tu pesimismo procede, muchacho, de tu incredulidad; y tu incredulidad se debe a que tu corazón no se halla habitado por la esperanza.

—De acuerdo, señor Gaho, pero no es menos cierto que usted mintió al comandante Mitchum para obtener de él las monturas que necesitábamos. Eso es una mentira.

—Mentira…, mentira… Si yo no entrego los caballos, entonces habré mentido; pero si los entrego, habré dicho la verdad. Mira, Pete, la mentira se produce cuando los acontecimientos se confabulan contra ti. Te apuesto lo que quieras a que pasado mañana tendremos más caballos de los que he prometido a ese comandante.

Su risa sonora, que ya conocía bien, brotó con tanta fuerza que mi caballo hizo un extraño y el suyo empezó a relinchar. Colocando su saco de lona sobre la parte delantera de su silla, dijo:

—Teniendo en cuenta las circunstancias con las que debo enfrentarme, en este caso ver caer caballos del cielo, he de cambiar de apariencia.

Sin reducir la marcha de su montura, se quitó la chaqueta y el calzado y metió todo en su enorme saco. Después sacó una pluma de águila que prendió de su negro sombrero, y sujetó a su cinturón un largo cuchillo de mango de cuerno. Su metamorfosis fue completa. Sin sus cabellos rubios hubiera parecido un auténtico piel roja disfrazado de hombre blanco.

El señor Gaho pronunció una frase sobre la que pude reflexionar durante largo tiempo, porque fueron las últimas palabras que articuló aquel día.

—Recuerda siempre, Pete, que en cada hombre duerme un Fabricante de Lluvia. Sólo que son raros los que saben explotar su don. Ahora, muchacho, tienes que ayudarme a hacer aparecer esos famosos caballos. Para ello vas a llamarme Gigante del Viento, como ya te propuse en San Luis. En los próximos días ese nombre me traerá suerte, estoy seguro. Por lo demás, no digas a nadie que soy un Fabricante de Lluvia, a menos que me oigas decirlo o que te autorice a hacerlo. ¿Has entendido, Pete?

Asentí con la cabeza:

—De acuerdo, señor Gigante del Viento, haré como usted desea.

Me dirigió una sonrisa y avivó la marcha. ¡La jornada fue todavía larga para mi dolorido trasero!

Desde su transformación, Gigante del Viento había empezado a escrutar las cimas de las colinas. Con frecuencia, se inclinaba sobre el cuello de su caballo e inspeccionaba el suelo. Sus fosas nasales palpitaban como las de los perros de las praderas cuando intentan detectar la presencia de un enemigo. Mi amigo parecía buscar algo o alguien. Yo, por mucho que abriera los ojos, no veía absolutamente nada.

Hacia las cinco de la tarde bajó del caballo para examinar más de cerca el suelo. Me hizo descubrir huellas de caballos. Algunos estaban herrados y otros no. El señor Gaho pegó entonces el oído a tierra y escuchó. A una señal que me hizo adopté una postura idéntica. Percibí un ruido sordo y continuo, como si el suelo temblara bajo mi oído.

Alzándose del suelo, Gigante del Viento me dijo clavando en mí sus blancos ojos:

—Ya han caído del cielo los caballos que aguardábamos. Escucha, muchacho, sus cascos resuenan hasta en lo más profundo de la tierra.

Ya no sabía qué pensar, todo se embrollaba en mi cabeza. Sentía ganas de llorar.

Pero Gigante del Viento me consoló y mostró el rostro complacido de sus mejores días:

—Fuera esa cara enfurruñada, Pete. Mañana por la mañana tendremos que levantarnos al amanecer. Podremos reposar de todas nuestras fatigas. Ahora, chico, ayúdame, tenemos que encender un gran fuego.

Dispusimos unas ramas secas y el señor Gaho preparó un gran montón de hojas verdes. Después, echándose una manta al hombro, me anunció:

—Vas a asistir a tu primer milagro, Pete. Ven, vamos a conversar con Manitú.

Cuando crepitó el fuego, arrojó por encima las hojas verdes y, como la víspera, se alzó, toda derecha, una larga columna de humo blanco. Desplegando la manta, la tomó por una punta e hizo que yo la sostuviera por la otra. Después, con un amplio movimiento de los brazos, la extendió horizontal sobre la hoguera, que se cubrió completamente. La columna blanca se interrumpió en seco, como cortada por un cuchillo. Temí que la manta se quemara, pero Gigante del Viento la hizo girar rápidamente hacia un lado…; entonces se elevó una enorme bola blanca.

Repitiendo sus movimientos otras dos veces, ascendieron, una tras otra, tres bellas volutas. Parecían tres blancos globos que partieran a la conquista del cielo. Era algo magnífico.

Como no entendía muy bien el significado de aquellas humaredas, pregunté a mi amigo:

—Así es como se habla a Manitú. Pero ¿cómo va a respondernos?

—Manitú está ya a punto de respondernos, pero tus ojos no saben ver nada. Mira en esa dirección…

Con un gesto, me indicó una colina que se hallaba a dos o tres millas de nosotros; de su cima ascendían tres bolas blancas semejantes a las nuestras. Fueron seguidas por un largo rastro negro.

Excitado por tan original conversación, olvidé preguntar por su exacto significado. Por lo demás, el Fabricante de Lluvia me devolvió a una realidad más terrena, anunciándome:

—Desensilla los caballos, muchacho, vamos a cocer las judías.

Durante la cena no dejé de observar la colina de la que se había alzado la «voz» de Manitú. Cuando el gran manto negro de la noche la sumió en las tinieblas, todavía la distinguía. Después me costó mucho trabajo dormirme. Mis sueños estuvieron poblados de millares de globos blancos que gesticulaban a mi alrededor, haciendo muecas y gritando ensordecedoramente.

Tras un agitado sueño, me despertó por la mañana una sensación rara. Extraños sonidos zumbaban en mis oídos y aromas indefinibles me llegaban hasta la nariz. Era un olor fuerte, una mezcla de sebo rancio, cuero crudo, sudor y estiércol de caballo.

Abrí prudentemente un ojo. A unas pulgadas de mi nariz distinguí un par de mocasines agujereados de los que sobresalían dos pantorrillas. Jamás había visto pantorrillas semejantes, desnudas y rojas de la rodilla al tobillo.

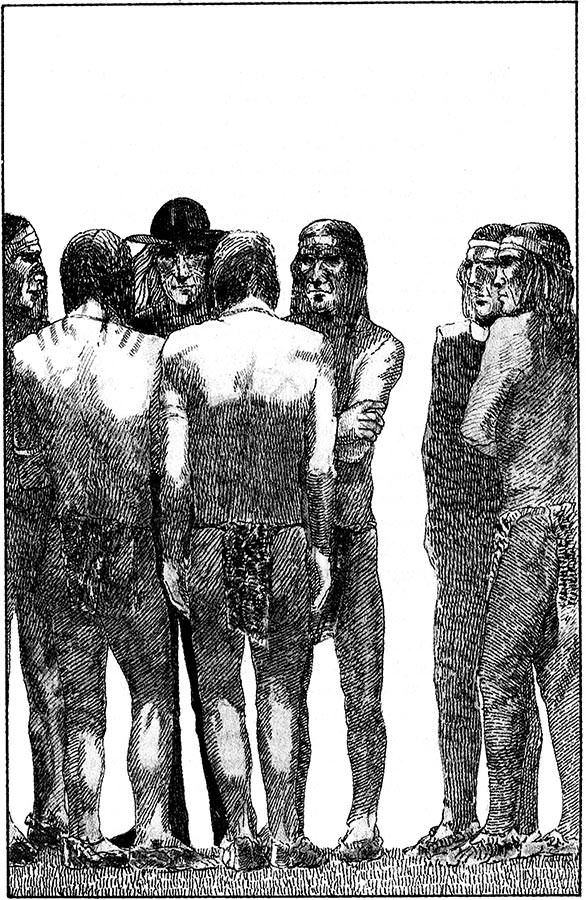

Recobrando la conciencia, me alcé sobre un codo y obtuve inmediatamente la solución del enigma: las dos pantorrillas pertenecían a un piel roja pintado de los pies a la cabeza. En realidad eran seis, que charlaban con Gigante del Viento en un tono gutural que me resultaba desconocido.

El indio de las pantorrillas pintadas se agachó hacia donde yo estaba y me sacó de debajo de la manta, tirándome sin miramientos de un brazo. Después me inspeccionó como si fuera un animal curioso, lanzando gruñidos. Como aquel indio carecía de dientes en la parte anterior de sus mandíbulas, a excepción de dos largos incisivos que lo asemejaban a una hiena, encomendé mi alma a Dios. Por fortuna, la bien conocida voz del Fabricante de Lluvia vino a sacarme de aquella pesadilla.

—No tengas miedo, Pete, estos indios tejas[3] son amigos. El que te examina es su jefe. Jamás había visto hasta ahora un joven blanco de cerca. Se llama Sa-Kan’wan: «Dientes Puntiagudos».

Dientes Puntiagudos palpó mis brazos y mis piernas; me tiró de los pelos y después de ver que aguantaban en mi cráneo me levantó en vilo e hizo una mueca de repugnancia.

Decepcionado sin duda por su inspección, Dientes Puntiagudos me dejó caer al suelo como si fuera un trasto viejo y fue a sentarse sobre una piedra sin volver a ocuparse de mí. Experimenté un inmenso alivio.

Gigante del Viento me presentó a los otros cinco indios. Se llamaban, respectivamente, To-na-ha, Bisonte; Na-wo’tsi, Oso; Ki-shi, Pantera; Ta’sha, Lobo, y Ta’o, Castor.

Era la primera vez que yo veía unos pieles rojas tan de cerca; hasta entonces, y con mi padre, habíamos huido de ellos como de la peste.

En aquellos momentos los seis tejas me inspiraban más curiosidad que temor; incluso Dientes Puntiagudos, que resultaba horrible con sus mandíbulas desdentadas. Aquellos indios estaban casi desnudos: Bisonte, Lobo, Castor y Pantera llevaban por toda indumentaria una especie de taparrabos de piel de antílope. Oso lucía una chaqueta de paño azul del ejército de los Estados Unidos. Dientes Puntiagudos llevaba un pantalón demasiado corto, de la misma procedencia, y del que había cortado los fondillos, sin duda a fin de sentirse más cómodo. Todos calzaban mocasines desgastados. Los tejas eran pequeños y robustos; sus piernas arqueadas indicaban que se trataba de jinetes natos. Su piel, bronceada y curtida, aparecía cubierta de grasa y pintarrajeada con dibujos multicolores. Sus cabellos, negros y relucientes, estaban divididos en dos largos mechones que caían a uno y otro lados del rostro. Al final de cada mechón habían sujetado una pluma de faisán.

En aquellos instantes los seis indios parecían cautivados por la taza de humeante café que acababa de ofrecerles Gigante del Viento. Mientras la taza pasaba de mano en mano, todos hablaban al mismo tiempo.

Desde luego, yo no entendía ni una palabra de lo que se decía. Fue el Fabricante de Lluvia quien, después, me relató toda la conversación.

Cuando la taza llegó a las manos de Dientes Puntiagudos, se la llevó a los labios y echó un largo trago; pero lo escupió al instante y declaró:

—¡Es muy malo!

Los otros cinco fueron de la misma opinión. Con un gesto de repugnancia, Bisonte fue a plantarse ante el señor Gaho y le preguntó:

—Este brebaje sólo es bueno para rostros pálidos. ¿No has traído contigo «Viejo Tom»?

Así llamaban los indios al güisqui, por el nombre de una de las marcas más conocidas.

Gigante del Viento se tomó tiempo para reflexionar, y al final reconoció:

—Tengo «Viejo Tom». Tengo mucho, pero antes de probarlo hemos de fumar y de hablar.

Oso pareció muy interesado.

—¿Quiere decir eso que Ga-Oh tiene también tabaco consigo?

Como mi amigo afirmó con la cabeza, los seis pieles rojas se sentaron en círculo sobre el suelo. Dientes Puntiagudos, que escatimaba sus palabras, dijo simplemente:

—¡Entonces, fumemos y hablemos!

Gigante del Viento rebuscó en su saco de lona y sacó una petaca bien llena, mientras que Castor descolgaba de su cuello un estuche de cuero que pendía sobre su pecho. De allí sacó una pipa de larga boquilla que tendió al Fabricante de Lluvia. Éste cargó la pipa minuciosamente, tomó un tizón de la hoguera y prendió el tabaco. Aspiró enérgicamente el humo y cubrió todo el lugar con una espesa nube azul. Los pieles rojas, fascinados, no le quitaban los ojos de encima.

Para respetar el orden jerárquico, Gigante del Viento tendió la pipa a Dientes Puntiagudos, que aspiró ávidamente varias bocanadas antes de pasarla a Lobo, sentado a su izquierda. Los indios expulsaban unas bocanadas de humo tan gruesas, que parecían toros furiosos. Cuando se hubieron fumado todo el tabaco, Dientes Puntiagudos limpió la cazoleta y la pipa volvió al estuche de Castor.

A partir de aquel momento, los indios ya no pronunciaron una palabra. Cualquiera habría creído que, después de haber provocado semejante humareda, las palabras para ellos se habían tornado inútiles. Sólo se expresaban mediante gestos de las manos. Ante mi gran sorpresa, mi amigo se entregó a la misma mímica, y yo tuve la impresión de estar rodeado por siete molinos de viento.

Más tarde, Gigante del Viento me explicó que había aprendido esta forma de lenguaje en su infancia, cuando aún vivía con los iroqueses. Con ayuda de estos signos podían llegar a entenderse tribus que hablaban lenguas diferentes.

Por el momento, Dientes Puntiagudos decía con sus gestos:

—Ayer vimos tus humaredas en el cielo y hemos venido al Pow-Woo[4], como querías.

Sus ojos se tornaron más penetrantes cuando preguntó:

—¿Era para ofrecernos tu «Viejo Tom»?

El señor Gaho afirmó:

—Sí, era para eso, y también para cambiaros los caballos que estaban destinados a Fort Scott.

Los pieles rojas parecieron desconcertados. Todos empezaron a hacer señas con las manos al mismo tiempo. Cuando volvió la calma, Dientes Puntiagudos afirmó:

—Los tambores brujos resonaron en la llanura después de ese asunto. Por ellos supimos que era la banda de A-May-Xo-Ya, Gran Hombre, la que había saqueado el convoy de los blancos y robado sus caballos.

Con una gran tristeza en el rostro, Pantera confirmó las declaraciones de su jefe:

—Esos kiowas son unos ladrones y no sabemos en dónde se refugiaron después del ataque.

Los ojos de Gigante del Viento reflejaron dureza:

—Tal vez ignoréis en dónde están los kiowas; pero no, desde luego, en dónde se encuentran los caballos. Los que montáis llevan en la grupa la marca hecha al rojo vivo por los soldados yanquis. Además, Oso lleva la chaqueta de uno de los soldados que acompañaban al convoy. En el cuello está el emblema del quinto regimiento de caballería. Por consiguiente, los valientes de Dientes Puntiagudos han hecho trueques con la banda de Gran Hombre después del saqueo del convoy.

Aquel razonamiento pareció producir su efecto en el estrecho cerebro de Oso, pero éste resolvió el problema a la manera de los pieles rojas:

—Gigante del Viento tiene quizás razón; puede que las cosas hayan sucedido como él dice; pero hace tanto tiempo que ya no me acuerdo de nada.

—Entonces, mis hermanos los tejas olvidarán también que yo les había traído «Viejo Tom» —replicó el Fabricante de Lluvia.

Ante la idea de que iban a perder una buena cantidad de agua de fuego, Dientes Puntiagudos recobró súbitamente la memoria:

—Espera, Gigante del Viento, no precipites las cosas, porque ahora recuerdo que efectivamente nos encontramos con los kiowas después del robo. Pero es que hace ya varios días de eso y se nos había olvidado por completo.

Unánimes, los cinco indios asintieron con la cabeza para confirmar las manifestaciones de su jefe. En mi opinión, los seis tejas constituían una banda de mentirosos como no había conocido jamás otra.

Mientras que las cabezas de los indios se inclinaban cadenciosamente, el Fabricante de Lluvia reflexionaba. Después, adoptando una decisión, agitó sus manos:

—Como ves, estoy muy molesto, Dientes Puntiagudos, porque no voy a poder invitarte a beber «Viejo Tom». Los blancos de Fort Scott me recomendaron mucho que sólo se lo diera a los indios que tuvieran los caballos de que acabamos de hablar.

Los pieles rojas adoptaron una expresión enfurruñada, pero Oso, a quien la codicia volvía cada vez más locuaz, se precipitó en responder, gesticulando por debajo de la nariz del señor Gaho.

—Entonces, bebamos sin perder un instante, Gigante del Viento, porque somos nosotros quienes tenemos los caballos de los hombres blancos.

Después, recobrando un tanto la calma, explicó:

—¿Sabes? Gran Hombre es muy astuto; sabía que las sospechas recaerían sobre los kiowas, y por eso nos encargó conducir los caballos hacia el oeste, mientras que él galopaba hacia el este con su banda. Los kiowas han de describir un gran círculo antes de encontrarse con nosotros, dentro de seis días, en la montaña que tiene forma de halcón.

Dientes Puntiagudos pareció muy sorprendido por el largo discurso de Oso. Indudablemente era la primera vez que aquel indio decía tantas cosas de una sola vez. El jefe no quiso quedarse atrás:

—Así es, bebamos el «Viejo Tom» y te daremos todos los caballos de los blancos. Espero que lleves contigo una gran cantidad de agua de fuego, porque nos veremos obligados a guardar un poco para Gran Hombre. Hemos de compensarlo por la pérdida de sus caballos.

Tras una breve meditación, Dientes Puntiagudos añadió:

—Creo, además, que los valientes kiowas preferirán el «Viejo Tom» a sus caballos.

El Fabricante de Lluvia pareció conformarse con esta exigencia, pero con gran extrañeza por mi parte, complicó las cosas:

—Dientes Puntiagudos ha hablado bien. Voy a daros el «Viejo Tom» que tengo. Pero como amo, por encima de todo, a mis amigos los tejas, quiero que consigáis más. Serás tú, Dientes Puntiagudos, quien irá a Fort Scott, conduciendo los caballos. Allí se los entregarás de mi parte al comandante Mitchum, y él te proporcionará todo el agua de fuego que tú le reclames.

Los rostros de los indios se iluminaron; sin embargo, Bisonte, que hablaba poco, pero reflexionaba mucho, objetó:

—Me parece poco seguro penetrar en el fuerte de los soldados yanquis, sobre todo con caballos que llevan su marca. Nuestros más grandes brujos dicen que la lengua de los rostros pálidos va en los dos sentidos; a menudo prometen «Viejo Tom» a los indios, pero para no dárselo los cuelgan del cuello.

Ante esta perspectiva poco atrayente, el miedo se adueñó rápidamente de los seis hombres; para ellos no existía muerte más vergonzosa.

El señor Gaho reaccionó. Una sonrisa invadió su rostro. Garrapateó algunas palabras sobre un pedazo de papel viejo y se lo tendió a Dientes Puntiagudos.

—Toma, aquí tienes con qué calmar los temores de Bisonte. Los signos de este papel dicen que es absolutamente preciso no colgaros, que sois buenos indios y que os gusta enormemente el agua de fuego.

Y tomando nuestros dos fusiles se los tendió al jefe:

—Acepta este obsequio, es un regalo de los hombres blancos para quienes les devuelvan los caballos.

Mientras Dientes Puntiagudos, completamente tranquilizado, metía el mensaje en la vaina de su cuchillo y ofrecía un fusil a Oso, mi amigo levantó una manta e hizo aparecer las dos garrafas de güisqui. Inmediatamente, Oso se precipitó hacia ellas, seguido de los otros cinco.

A la mitad de la primera garrafa, Dientes Puntiagudos titubeaba, Bisonte no dejaba de hipar, y Oso, sentado frente a él, entonaba su canto de la muerte; Pantera y Castor se miraban fijamente, temblando de pies a cabeza, en tanto que Lobo, muy digno, permanecía inmóvil, más tieso que un huso.

Nosotros habíamos recogido nuestro equipaje. Al subir a su caballo, el Fabricante de Lluvia me dijo imperativamente:

—Vamos, Pete, es preciso que partamos. A la segunda garrafa resultarán peligrosos, porque los indios no soportan el alcohol.

A la velocidad a que iban las cosas, yo dudaba, incluso, de que alguno de ellos tuviera fuerzas suficientes para levantar tan sólo la famosa segunda garrafa. Nos alejamos al trote corto.

Cuanto más reflexionaba, menos entendía la manera de actuar de Gigante del Viento. La explicación que me proporcionó me demostró que se sentía muy satisfecho de sí mismo.

—En Fort Scott teníamos doscientos dólares, pero no caballos apropiados para las grandes llanuras que ahora abordamos. Para conseguir estos dos buenos caballos tuve que prometer cincuenta. Dentro de unos días, la banda de Dientes Puntiagudos entregará el grupo de caballos al comandante Mitchum, y todo el mundo se sentirá satisfecho.

La explicación era, desde luego, lógica; sin embargo, había algo que me molestaba en aquel asunto.

—Pero, Gigante del Viento, usted no entrega caballos suyos, como anunció en el fuerte. Usted no hace más que devolver al comandante Mitchum un hato que ya le pertenecía.

—Eso es falso, muchacho, ya que el comandante no poseía caballo alguno, en razón de que se los habían robado.

Aquella magnífica demostración me dejó escéptico.

—¿Y si los tejas, tras haber bebido su güisqui, se quedaran con los caballos?

El señor Gaho lanzó una carcajada.

—¡No hay peligro! —afirmó—. La banda de Dientes Puntiagudos está constituida por los mayores borrachos que sea posible hallar en todas las tribus pieles rojas del sur de los Estados Unidos. Estate tranquilo, Pete, si Dientes Puntiagudos y Oso saben que les aguarda en el fuerte una buena ración de «Viejo Tom», entregarán los caballos aunque Fort Scott estuviera en el infierno.

Sin embargo, me inquietaba pensar en la nota de recomendación que el Fabricante de Lluvia había entregado a Dientes Puntiagudos. Por encima de su hombro había leído el mensaje, que decía textualmente: «Comandante Mitchum, tenga la bondad de hacer que transfieran a mi nombre, al Universal Bank de Dodge City, los doscientos quince dólares y doce centavos que le dejé en su caja fuerte. Gracias por anticipado. Firmado: Gaho, criador de ganado».

Dudaba yo mucho que con semejante recomendación los tejas, nuestros buenos amigos, escaparan a la horca, si al comandante Mitchum se le ocurría la idea de colgarlos. Aquello no dejaba de recordarme el asunto de la Biblia hueca. Por lo que al Fabricante de Lluvia se refiere, no pasaría mucho tiempo antes de lamentar no haber efectuado personalmente la entrega de los caballos.

Hacía diez días que atravesábamos áridos parajes. Puedo afirmar incluso que, cuanto más adelantábamos, más seca se tornaba la tierra y más desolado y triste se presentaba el paisaje. A medida que avanzábamos, las granjas iban escaseando y los árboles desaparecían para dar paso a una vegetación irregular. Desde la mañana del día anterior no habíamos distinguido un ser vivo. Hasta los coyotes y las hienas habían abandonado aquel lugar.

Un viento sofocante que levantaba nubes de polvo se afanaba por arrancar del suelo el menor brote. Aquel cálido soplo en nada atenuaba el ardor del sol, que traspasaba mis ropas.

A decir verdad, empezaba a inquietarme, y más aún desde que un buitre comenzó a sobrevolarnos a primeras horas de la tarde. El ave de rapiña describía grandes círculos por encima de nuestras cabezas y de pronto se tiraba en picado hacia nosotros como una flecha, lanzando horribles chillidos. Me daba la impresión de que me andaba gritando:

—Pete, tengo hambre, ¿por qué no te has muerto aún?

Paradójicamente, cuanto más nos metíamos en aquel horno, más a gusto y más seguro de sí parecía hallarse Gigante del Viento. ¡Aquel hombre no dejaría de sorprenderme nunca! Fue él quien primero rompió el silencio; yo tenía la garganta demasiado seca para tomar semejante iniciativa. El Fabricante de Lluvia no hizo alusión alguna a nuestras cantimploras vacías ni a las escasas probabilidades que existían de que un arroyo nos cortara el camino. ¡No! Abrió la boca para hablarme del buitre.

—Fíjate en la gracia y en la agilidad de esa ave, Pete. ¿Sabes que puede planear durante horas enteras sin batir las alas? Mira cómo se aprovecha de las menores corrientes de aire. ¿No es magnífico imaginar la embriaguez que debe causar una libertad tan espléndida?

—No quería perturbar sus bellos pensamientos, señor Gaho, pero en estos momentos me imagino más bien a esa ave de rapiña en trance de devorar mis entrañas. Por lo demás, eso es lo que hará cuando me haya muerto de sed. Mi lengua está tan seca como la alfombra que adorna el despacho de los hermanos Poping en San Luis, donde reciben a sus mejores clientes.

El señor Gaho se encogió de hombros y frunció el ceño contrariado.

—Es preciso que sepas, muchacho, que un hombre que no sabe sufrir un poco no puede experimentar la alegría de recorrer espacios maravillosos como los que atravesamos. Tú sólo vives con tu cuerpo, Pete, sin utilizar tu imaginación.

No me atreví a responderle que mi imaginación me llevaba, por el momento, a considerarme en el interior de un brasero. Tampoco le dije la escasa emoción que sentía a la vista de los magníficos espacios que recorríamos. El Fabricante de Lluvia veía las cosas de manera tan diferente a la mía, que me hubiera soltado otro discurso, del que no habría entendido nada. Al echar un vistazo, por entre las orejas de mi caballo, hacia el horizonte, he de declarar con gran vergüenza por mi parte que me era imposible imaginar algo que sonara a felicidad en un próximo futuro. ¡Sería que me hallaba totalmente desprovisto de sentido poético!

Para hacerme perdonar mi simpleza, dije tímidamente:

—Sé que tiene usted razón, señor Gaho, al hablarme como lo hace. Pero mire, es algo más fuerte que yo: en cuanto tengo sed y mi cerebro se me tuesta, como el tocino en una sartén, soy incapaz de admirar el vuelo de un buitre.

Gigante del Viento se sobresaltó.

—Cómo, muchacho, ¿tenías sed y no lo decías? Detengámonos para sacar agua.

Ya había echado pie a tierra y buscaba en su enorme saco. Yo me encontraba demasiado atontado por el sol para preguntarle de dónde sería posible sacar agua en aquel desierto. ¿Quizás mi amigo era víctima de un espejismo?

Descendí a mi vez del caballo. Más bien he de reconocer que caí de mi silla como un trapo viejo. Mis pies, calzados con plomo, me condujeron hacia Gigante del Viento, que excavaba el suelo con su largo cuchillo. A su lado había dejado su gran sombrero negro y la taza de hojalata en la que había ofrecido café a los indios.

Haciendo un giro con la mano, el señor Gaho recortó la dura corteza de la tierra, la arrancó en un solo bloque y la arrojó lejos. Vi cómo rebotaba sin romperse; cualquiera habría dicho que se trataba de la tapadera de una caldera.

En el agujero así formado apareció una tierra más blanda. Mi amigo cavó con sus manos y sacó una especie de arena amarillenta que tenía la consistencia del barro. Me dijo con una sonrisa:

—Mira, Pete, aquí está el agua. Siempre te ocurre lo mismo, sólo sabes ver la superficie de las cosas. Fíjate, muchacho, la fealdad recubre muy a menudo tesoros inestimables, como pasa con esta tierra que nos rodea.

Eché una mirada al agujero. Iba a jurarle que jamás me metería yo en la boca aquella arena blanduzca, cuando el señor Gaho introdujo su sombrero en el agujero. Se apoyó en el fondo hasta hundirlo en la arena esponjosa: un agua maravillosa y límpida se filtró a través del fieltro e invadió el sombrero hasta los bordes. Para mí, aquello fue un milagro.

El Fabricante de Lluvia sacó el sombrero lleno de agua fresca y me lo tendió. Bebí varios tragos, uno tras otro. Mi amigo llenó nuestras cantimploras, porque el agua parecía inagotable. Los caballos también pudieron calmar su sed en aquel oasis.

Gigante del Viento sacó entonces de su saco una veintena de frasquitos de vidrio que llenó de agua y cerró con mil precauciones. Aquello me extrañó mucho, pero deduje que quería guardar una reserva.

Me sentía rejuvenecido. El azul del cielo continuaba inmaculado y el desilusionado buitre había desaparecido.

Repleto de agua, con una cantimplora bien llena colgada de mi silla, mi humor era excelente. Estaba dispuesto a escuchar cualquier profecía que saliera de la boca del Fabricante de Lluvia. Y eso fue, desde luego, lo que sucedió.

Al volver a subir a su caballo, Gigante del Viento me dijo:

—No nos demoremos, Pete. Con esta sequía hay gente que nos necesita allá lejos, hacia el oeste. Vamos a hacerles caer de las nubes una lluvia tan beneficiosa que alegrará su corazón durante largo tiempo.

Tras los acontecimientos que vivía desde hacía poco, había llegado a olvidarme del poder que había dado al Fabricante de Lluvia el título que ostentaba.

Aquella misma tarde, quitándose sus pingos, que lo asemejaban a un indio, el señor Gaho se puso la indumentaria que vestía el día que lo encontré. Renacía el hombre de negro.