|

1 |

Un final triste

|

YO TENÍA once años cuando murió mi padre.

El hecho de tener que entregar su alma a Dios en un establo de los arrabales de San Luis no parecía entristecerlo. Creo que mi padre, desde su nacimiento hasta su último suspiro, no conoció nunca otro abrigo. Me parece que jamás puso los pies en la habitación de un hotel, y aún estuvo más lejos de contar con una verdadera casa.

En aquellos momentos se hallaba tendido en el suelo, cuan largo era, junto a un magnífico caballo roano que comía la paja que tenía ante sí.

Le creía dormido cuando, tendiendo el brazo, me atrajo hacia él. Con su voz de bajo me dijo:

—Escúchame bien, Pete Breakfast, se está muy a gusto en este establo y pienso que podría dormirme aquí para siempre.

Abriendo los ojos como con desgana, me miró durante largo tiempo, antes de añadir a modo de excusa:

—Ya lo ves, chico, he andado mucho en mi larga vida y me siento fatigado.

Al hablar de su larga vida supongo que mi padre se refería más a su aspecto físico que a su edad real. Tenía cuarenta y tres años, pero representaba sesenta.

He de decir que para entonces yo ya poseía una visión muy realista de las duras exigencias de la vida, y al oír las palabras de mi padre deduje, sencillamente, que tenía pereza.

Jamás habría podido imaginar que hablaba en serio.

Por todo lo que recuerdo, nunca había visto a mi padre hacer grandes gastos de energía. Era un personaje muy flemático. No se me ocurre otra palabra para calificarlo.

Como mi padre había vuelto a cerrar los ojos y ya no se movía, pensé que se había quedado dormido, pero siguió diciéndome:

—Cuando el Señor todopoderoso haya llamado a su paraíso a este pobre pecador que soy yo, tomarás esta Biblia que tengo aquí a mi lado. Será para ti, Pete.

Pareció que titubeaba antes de continuar:

—Sé que al abrirla te harás un montón de preguntas. Pero no descubrirás los méritos de este divino libro hasta haber vivido tanto como yo y haber conocido las vicisitudes de la vida. Entonces te ayudará, quizá, a elevarte hasta donde yo no he conseguido llegar…

Lanzó un largo suspiro y murmuró como si hablara consigo mismo:

—Te lo deseo, hijo mío… Sí, te lo deseo.

Aquella Biblia era para mí un verdadero misterio. Yo tenía sólo nueve años cuando él se hizo con el libro, pero recuerdo muy bien su adquisición.

Un día, al salir de un tugurio de Boston en donde acababa de perder, jugando, sus últimos dos dólares, me anunció entre sollozos que acababa de ver la luz; que hasta entonces había vivido en pecado, y que se sentía profundamente avergonzado. Entre los vapores del alcohol me reveló haber escuchado una voz interior que le murmuraba: «Jef Breakfast, hazte predicador del Señor y salvarás tu alma».

Después mi padre llenó el granero con sus ronquidos sonoros y durmió toda la noche el sueño de los justos.

Por la mañana pensé que habría olvidado el incidente de la víspera. Pero ¡qué va! Jef Breakfast sacudió su traje para limpiarse las pajas y me dijo con una voz radiante que yo no le conocía:

—¡Vamos, en pie, muchacho, hoy tenemos trabajo! No podemos haraganear en este pajar; en la ciudad nos esperan asuntos urgentes.

Se hallaba poseído de una actividad febril cuando se volvió hacia mí:

—¿Tienes en algún bolsillo aquel peine que encontramos el año pasado en una calle de Chicago?

Al oír aquello me quedé estupefacto, y tuve que reconocer que algo había cambiado. Nunca hasta entonces había reclamado mi padre un objeto de ese género. Por lo que yo podía recordar, la navaja, las tijeras, el jabón y el peine le resultaban totalmente desconocidos.

Sospechando que nuestra vida iba a dar un giro, me apresuré a hacer los preparativos consiguientes.

Cuando estuve dispuesto, y una vez que Jef Breakfast, a falta de peine, puso con los dedos un poco de orden en su cabellera, partimos hacia la ciudad a paso ligero, como si nos persiguiera el diablo.

Durante toda la jornada me arrastró a las casas de los prestamistas, peristas y usureros de Boston.

Por la tarde, mi padre estaba radiante: ¡había vendido su reloj y comprado una Biblia!

Ni una sola vez en el curso de aquella jornada me habló de comer. En consecuencia, yo experimentaba un agudo aguijoneamiento en el estómago. Desde hacía unos instantes me comía con los ojos el bulto que hinchaba el bolsillo de su chaqueta. Casi muerto de inanición, me decidí a preguntar:

—¿No tienes hambre, padre? Es muy tarde, ¿sabes? Desde ayer no has comido nada.

Sin aflojar el paso volvió su mirada hacia mí, frunciendo el ceño como si hubiera dicho una barbaridad. Después sus ojos me observaron con más dulzura y respondió:

—¡Qué importa la hora, muchacho! ¿Qué es el tiempo que fluye en el reloj de arena, ante la eternidad que se le ofrece a nuestra alma? ¡Sin reloj, ya no hay tiempo!

Tras concluir esa frase pareció volver a la tierra, y añadió cariñosamente:

—Pete, no encontrarás el camino del cielo en el fondo de un plato.

Y después concluyó con desenvoltura:

—De todas maneras, tras la compra de la Biblia, no me queda ni un centavo.

Avivó el paso y le oí murmurar:

—Comeremos mañana, hijo mío; sí, eso es, comeremos mañana.

¡La Biblia de mi padre tocaba a muerto por mi estómago!

Al llegar al granero, Jef Breakfast se sentó sobre una bala de heno y se puso a admirar su compra. Yo aproveché la ocasión para lanzar una mirada por encima de su hombro. La Biblia, causa de mis calambres estomacales, medía treinta centímetros de altura y quince de anchura. Era un libro muy grueso, su sólida encuadernación se veía en la sombra. Jamás había visto una Biblia tan gruesa.

Tras sacar su cuchillo de una faltriquera, mi padre me dijo:

—Déjame solo un momento con el Libro divino, hijo mío, necesito leer todas sus páginas.

Me alejé extrañado, ya que mi padre no sabía leer ni escribir. Pero al cabo de dos largas horas, mi padre vino a reunirse conmigo. Su cara aparecía radiante, «iluminada interiormente», como él decía. El bulto de su bolsillo había desaparecido.

Tras aquella memorable jornada, anduvimos siempre sin un dólar. Durante dos largos años fuimos de pueblos a ciudades, de ciudades a aldeas. Mi padre predicaba en cada ciudad con la Biblia en la mano. Sermoneaba en todas partes: en las plazas, en las granjas, en los vestíbulos de los hoteles, en los caminos, e incluso estando solo, de pie como un cirio, en mitad de los campos.

Si, por una parte, Jef Breakfast daba a conocer a los ignorantes la palabra de Dios, no dejaba, por otra, de ser un mortal inteligente y práctico: aspiraba a ganar con sus predicaciones refugio y alimento.

En su honor he de decir que mi padre condenaba los juramentos, las blasfemias y el tabaco, tanto el de fumar como el de mascar. Varias veces le oí declarar a los ociosos que lo escuchaban con un buen pedazo de tabaco en la boca:

—¿Cómo queréis que el Señor todopoderoso admita en su Paraíso, tapizado como está con nubes blancas, a un asqueroso que no hace más que mascar y escupir por todas partes?

Para mostrar claramente su reprobación, blandía siempre su Biblia y subrayaba sus frases golpeándola repetidamente con la palma de la mano. Verlo resultaba muy impresionante.

He de decir que desde el asunto del tugurio de Boston, cuando se hizo la luz para mi padre, jamás volví a verle beber. Al contrario, desde aquel día atacaba a los bebedores de alcohol y a su tez enrojecida, gritando a quien quería oírlo:

—No tenéis más que mirar las imágenes piadosas y veréis que los ángeles de Dios tienen siempre una cara pálida.

Los sermones del predicador nos proporcionaban a veces una cena y el refugio de una cuadra para dormir. En ese caso, la vida era maravillosa. Pero la «buena palabra» podía lograr también que nos persiguieran a botellazos cuando mi padre se empeñaba en evangelizar a los descreídos; sobre todo cuando se empeñaba en predicar en un saloon de Pecos, donde los cowboys de Texas bebían de firme, y en manera alguna les gustaba que nadie fuera a predicarles templanza.

Un día, toda una banda de energúmenos la emprendió con nosotros a escobazos. Mi padre, subido sobre un barril de melaza, afirmaba desde hacía más de una hora que no se debía jurar, porque las palabrotas abrían de par en par las puertas del infierno. De pronto, la tapa del barril cedió bajo sus pies; mi padre desapareció en la melaza lanzando un estentóreo juramento.

Nunca supe si la causa de nuestra precipitada huida fue la melaza perdida o el sonoro juramento que lanzó mi padre. Por respeto hacia el predicador, jamás le formulé la pregunta.

Algunas veces, cuando mi padre hacía llorar con su sermón a las damas de la población, varias acudían posteriormente a pedirle consejo para empezar, a partir del día siguiente, una vida mejor. Y si se encontraba apurado ante una pregunta, se aislaba con su Biblia y, al cabo de unos instantes, regresaba con el rostro transfigurado, «iluminado» interiormente, y siempre con la respuesta oportuna. En el mejor de los casos aquello nos valía una gallina o un cochinillo.

He de reconocer que aquella famosa y gruesa Biblia me hechizaba. Un libro que poseía el don de iluminar a un hombre que no sabía leer era, a mis ojos, un objeto casi milagroso.

En diferentes ocasiones pedí a mi padre permiso para consultar el Libro sagrado. Pero siempre me daba la misma respuesta:

—Ya te llegará la hora, muchacho. Eres demasiado joven y no entenderías nada.

Sí, todos aquellos momentos quedaron grabados en mi memoria y entonces los revivía como si hubieran sucedido ayer.

Pero he aquí que mi padre parecía salir de su somnolencia; se enderezó sobre un codo y me pidió:

—Méteme tras la espalda esta bala de paja para estar a gusto; ha llegado el momento de confiarte un secreto.

Hice lo que me pedía. Tosió para aclararse la garganta y habló lentamente:

—Pete, en varias ocasiones me has preguntado por tu madre, a la que no conociste nunca. Ahora que ya eres un hombre debo decirte la verdad: tu madre era una mujer encantadora, rebosante de cualidades. Lo malo, chico, es que me topé con ella en una tribu india en algún lugar del noroeste del país. ¡Oh! No vayas a avergonzarte de tus orígenes, a aquel campamento indio no le faltaba detalle. Pero lo malo es que tu madre era entonces la mujer del jefe. Al nacer tú apenas tuve tiempo de cogerte y huir contigo para salvar la vida. Has de entender, Pete, que un bebé indio, pelirrojo como yo, habría despertado sospechas. Y tuve que abandonar a tu madre, que prefirió quedarse con los suyos.

Mi padre calló durante unos instantes y suspiró entre dientes:

—Desde luego, tu madre era muy bella. Se llamaba Wa-Hu-Wa-Pa. En la lengua de aquellos pieles rojas eso significa «Oreja de Cuerno». Tu nacimiento nos causó una gran alegría.

Parecía sumido en sus pensamientos, pero se repuso y continuó con voz más alta:

—Cuando mi alma haya ascendido al cielo, te quedarás con mi Biblia y mis tirantes, porque los tuyos no valen gran cosa.

Se deslizó sobre la paja mientras añadía:

—Ahora ha llegado el momento de preparar mis cuentas con el Señor. ¿Sabes, Pete? Incluso allá arriba es necesario un tira y afloja para obtener un sitio no demasiado lejos de Dios. Déjame ahora, muchacho. Para este tipo de diálogo vale más estar solo con los ángeles.

Me alejé sin entender muy bien el sentido de aquellas frases. Pensé largo tiempo en mi madre, aquella piel roja de nombre Oreja de Cuerno, pero no conseguía imaginármela.

Reflexioné durante tanto rato que no me di cuenta de que el sol llegaba ya al horizonte. A mis espaldas, en el granero, mi padre debía de estar haciendo todavía sus cuentas, y decidí ir a ver por dónde iba.

En cuanto empujé la puerta lo vi en la posición en que lo había dejado. Su rostro ya no estaba iluminado interiormente. Jef Breakfast había entregado su alma a Dios.

Para mí, en aquella época, la muerte formaba parte de los incidentes normales de la vida. Oía hablar de ella a cada momento, porque en ese rudo país la gente moría con más prisa que en cualquier otro lugar.

Me adelanté y, tomando entre mis manos la preciada Biblia, la estreché contra mi corazón. Me alejé inmediatamente y no tuve valor para quitarle los tirantes a mi padre. Alguien se ocuparía de hacerlo en mi lugar.

Las personas que nos albergaban en su granero se encargaron del entierro. Es decir, que el hombre excavó un enorme agujero en el fondo de su huerto y la mujer rezó una oración.

Aquella gente era muy amable. Me propusieron que me quedase a trabajar en la granja. Me negué en redondo. Ahora que me hallaba en posesión de aquella Biblia me sentía otro hombre. Además, prefería alejarme del lugar en donde había oído hablar de mi madre por primera y última vez.

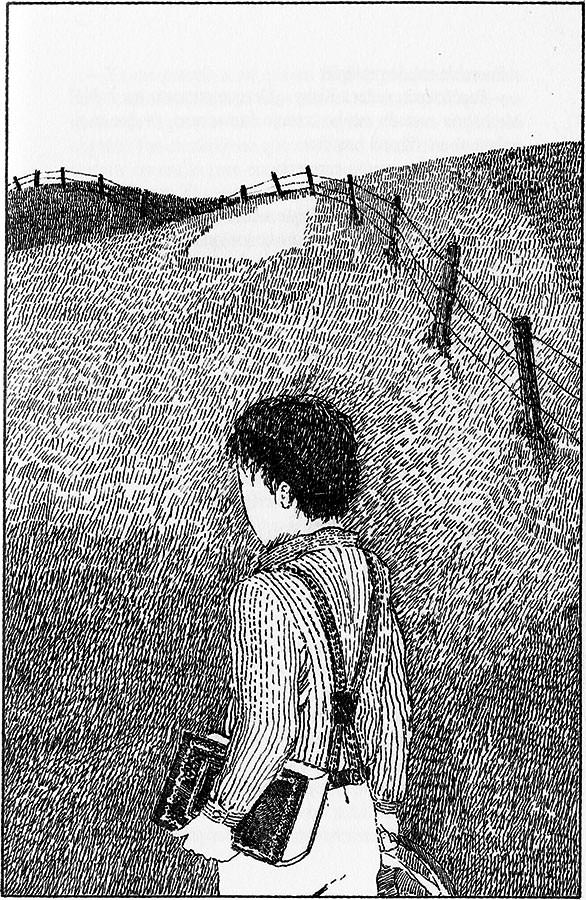

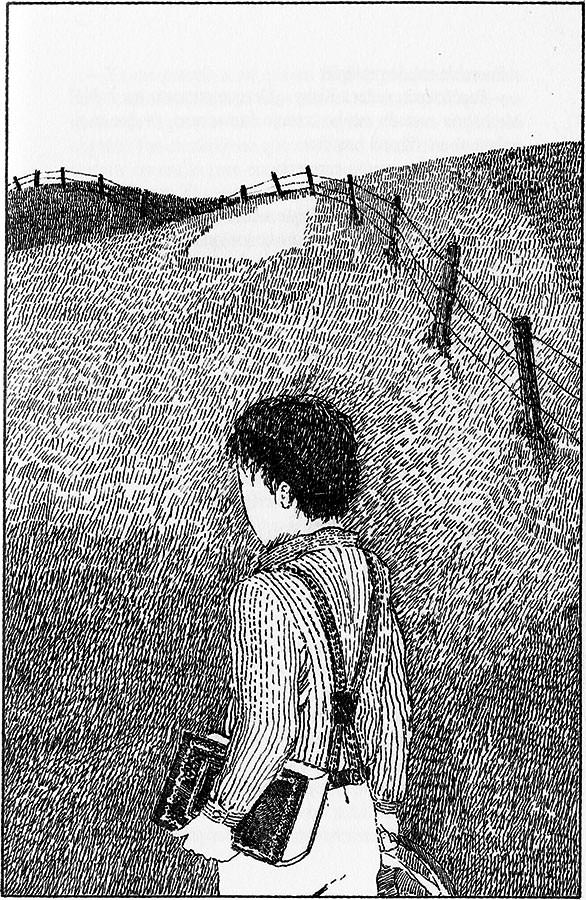

Di cálidamente las gracias a aquellas buenas personas y partí en dirección a San Luis, con mi grueso y santo Libro bajo el brazo.

No me vais a creer, pero todavía no me había atrevido a abrir mi Biblia. Se hallaba para mí tan cargada de misterios que me inspiraba un enorme sentimiento de temor. Sin embargo, cuando divisé por fin las primeras casas de los arrabales, me decidí a echar un vistazo a las Sagradas Escrituras. Me senté al borde del camino y coloqué el libro sobre mis rodillas. Tan recogido como en el entierro del predicador, respiré hondo y levanté delicadamente la tapa de cuero.

¡Me quedé estupefacto!

Todas las páginas de la Biblia estaban pegadas y en su interior habían recortado un hueco. ¡La Biblia divina contenía… un frasco vacío de güisqui!

Apenas repuesto de mis emociones, fui presa de una súbita rabia. ¿Por qué estrellé con fuerza el frasco contra una piedra? Me sería imposible decirlo; pero el caso es que corrí como un loco hacia las casas que distinguía en la lejanía; corrí como quien huye ante un peligro.

A cada zancada sentía el grueso Libro bajo mi brazo. A pesar de mi decepción no había podido decidirme a arrojar aquella Biblia del pecado.

Viví un año en San Luis. No faltaba trabajo en aquella ciudad populosa y, de una forma o de otra, cada día encontraba con qué alimentarme y en donde alojarme.

Pero no vayáis a imaginar que San Luis era por aquel entonces un paraíso. Mi primer patrono fue el viejo y tacaño señor Kisby. Me contrató a razón de un dólar por mes, con comida, alojamiento y lavado de ropa incluido. El tío Kisby, como todo el mundo lo llamaba, alquilaba caballos. Poseía un increíble número de sillas y arneses que cada día me hacía encerar y lustrar. ¡Y puedo juraros que el tío Kisby se cuidaba de que brillasen sus cueros! Vigilaba muy de cerca mi trabajo.

¡Al final del primer mes noté, horrorizado, que mi trasero casi se salía por el fondo gastado de mi pantalón! Reclamé, por tanto, el dólar que me debía, para comprarme otro.

El señor Kisby dijo que nuestro contrato estipulaba que mi sueldo me sería entregado al final de cada trimestre y que, en consecuencia, tendría que esperar todavía un par de cortos meses. No veía cómo los meses del señor Kisby podían ser más breves que los demás y pregunté la razón a la señora Kisby. Ésta eludió la cuestión, respondiéndome que era una manera de hablar para recomendar paciencia a la gente. Me dijo también que «atendería mi pudor» y que «salvaría mi dignidad» echándole un remiendo a mi pantalón.

Como el tejido que empleó era tan fino como la muselina, al final del segundo mes mi problema seguía siendo el mismo. La señora Kisby se molestó mucho, me dijo que lo desgastaba desconsideradamente porque trabajaba demasiado tiempo sentado.

—Con un puesto como el que te ha proporcionado el señor Kisby, con sueldo y derecho a comida, alojamiento y lavado, podrías demostrarle tu agradecimiento trabajando más.

Por más que le dije que, habida cuenta de mi pobreza, me resultaba indiferente tener derecho a la colada, ya que jamás lavaba ropa alguna, no quiso saber nada y afirmó:

—Esa cláusula está en tu contrato, no podemos hacer nada para cambiarla.

Fuera de mí, le repliqué:

—Perdóneme, señora Kisby. ¿De qué contrato me habla? Me habría costado mucho trabajo firmar uno, ya que ni siquiera sé escribir mi nombre.

Ante este argumento enrojeció.

—Pequeño impertinente —me gritó—. ¿Y es que para ti no cuenta el contrato moral que tienes con nosotros? ¿O es que eres uno de esos seres sin honor que reniegan de sus compromisos sin hacer caso de quienes se sacrifican por ellos?

Aquello fue demasiado. La misma noche recuperé la Biblia que había escondido sobre una viga de la cuadra y me fui al otro lado de la ciudad sin reclamar lo que se me debía.

Tuve que contentarme con imaginar los excelentes manjares que me habría comido si hubiera tenido mis dos dólares en el bolsillo.

Tras esa aventura trabajé algún tiempo en El 3 de picas. Mi cometido en el saloon era de lo más simple: hacia las dos de la mañana mi patrono, el señor Bob Morans, añadía agua al güisqui, y era yo quien iba a llenar los cubos. El señor Morans decía que a partir de medianoche sus clientes perdían toda noción del gusto. Como era un trabajo nocturno, ganaba cinco centavos por cada cubo.

Aquello complementaba mis actividades diurnas. Por la mañana barría la sala, vaciaba las escupideras y los ceniceros y lavaba los vasos. Por la tarde sacaba brillo a los objetos de cobre y ordenaba las sillas. Por aquel trabajo, el señor Morans me había prometido dos dólares al mes. ¡Añadido a mis cubos de agua a cinco centavos, aquello era una verdadera fortuna!

Eso fue al menos lo que creí al principio. Pero una noche en que acababa de sacar un cubo del pozo, me vi rodeado por tres hombres borrachos. Uno de ellos gritó:

—Ya me parecía a mí que en El 3 de picas ese descreído de Morans hacía chanchullos con el alcohol. ¡Así que, pequeño sinvergüenza, eres tú el cómplice de este vergonzoso engaño! Tan cierto como que me llamo Ben Moor que voy a cortarte las orejas para enseñarte a ser honrado.

Estaba aterrado, y todo mi cuerpo temblaba mientras los otros dos animaban con sus voces a Ben Moor.

—¡Sí! Muy bien, Ben, ponle las orejas puntiagudas. ¡Demonios, hazle orejas de coyote para que nos divirtamos un poco!

Presa del pánico, solté mi cubo y desaparecí sin dejar rastro. Ya lejos, oí todavía sus risas estridentes. Me juré no volver a poner los pies en El 3 de picas, ni siquiera para pedir al señor Morans el dinero que había ganado.

Tras aquellos sinsabores desempeñé varios empleos más.

Con un barbero me encargué de enjabonar los mentones de los clientes, antes de que el patrono pasara la navaja. Era yo también quien le tendía sus largas pinzas cuando extraía una bala del cuerpo de un paciente. Pero este último aspecto de la profesión me hizo abandonar el puesto: ¡me horrorizaban los gritos y los gemidos! De allí pasé a trabajar en un bazar en donde ponía el petróleo en bidones para su venta al por menor. Pero aquel empleo fue de corta duración. El patrono se negaba a proporcionarme un embudo, y el petróleo empapaba mi ropa. Allí por donde iba, la gente me evitaba, tan impregnado estaba de aquel horrible olor.

Hacia el final del año, cuando llegaron de Boston unos carromatos rebosantes de irlandeses, fui contratado por Poping y Poping, los exportadores de algodón. Los dos hermanos Poping, Joe y Gustavo, me ofrecieron un empleo de contable en los muelles. Como yo sabía leer, pero no escribir y contar, trazaba un palote sobre una hoja de papel cada vez que veía pasar ante mí una bala de algodón. Según Joe Poping, me convertí en poco tiempo en su mejor contable.

Era una existencia de ensueño.

Me ganaba tan bien la vida que, tras el primer trimestre, conseguí comprarme un pantalón, un cortaplumas, unos zuecos y una vela. Así ya no me veía obligado a vestirme a oscuras antes del amanecer.

Me gustaba mucho el estado de Misuri. Me encantaba el gran Misisipi. No me cansaba de ver maniobrar durante horas a los grandes barcos de ruedas, que escupían humo por sus altas chimeneas. Las ruedas, al remover el agua del gran río, hacían estallar millares de perlas que brillaban al sol. Las largas estelas cortaban como hojas de cuchillos las aguas amarillentas. Y las sirenas, anunciando las maniobras, se imponían a los demás ruidos de los almacenes portuarios.

En uno de esos barcos llegó un día el hombre que iba a cambiar mi vida.

Aún estábamos en mayo, pero hacía ya mucho calor para esa época del año. Era mi día libre. Soñaba despierto, encaramado en lo alto de una montaña de balas de algodón. Entonces se perfiló sobre el agua un barco enorme y blanco que no conocía. Al aproximarse, un hombre gritó a otro:

—Es el América, que viene de Davenport, en Iowa.

La roda rompía el agua formando dos chorros plateados.

La nave estuvo muy pronto cerca de su malecón de desembarco, en el que se agitaba la multitud. Los marineros arrojaban ya al muelle las sogas de cáñamo que los obreros del puerto sujetaban a los postes de amarre. En los puentes del navío, mujeres que lucían vestidos de tonos pastel hacían girar sus sombrillas, y hombres de trajes claros iban y venían haciendo gestos con los brazos.

La campana de a bordo repicó: el capitán hacía saber que el barco estaba en el muelle. En cuanto se lanzó la pasarela, todo el mundo se precipitó para saludarse y abrazarse cordialmente.

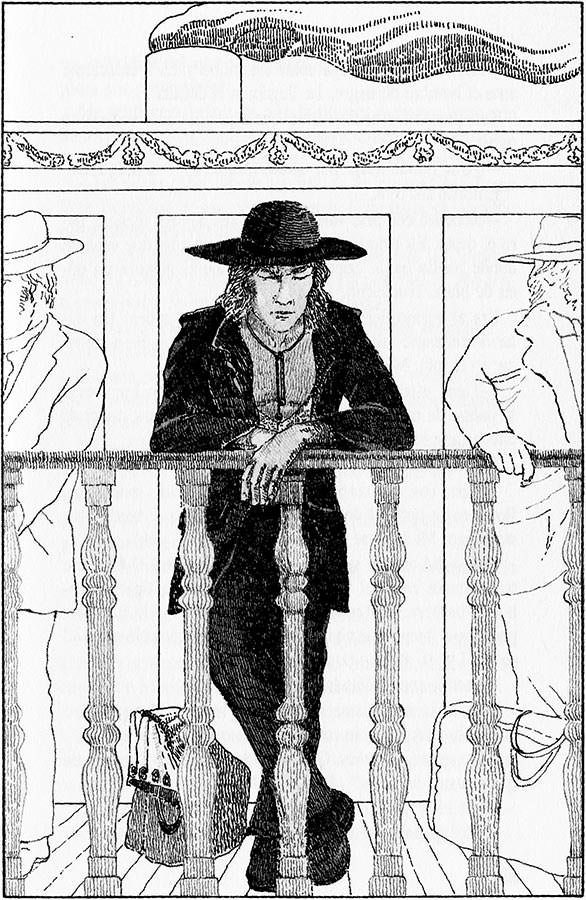

Mucho antes de que el barco llegara al muelle, yo había reparado en una mancha oscura que resaltaba entre las ropas claras de los pasajeros. Un hombre acodado en la batayola del puente superior observaba imperturbable el barullo de la llegada. Era alto y bien constituido. Lo que atraía sobre todo la atención en su cara eran sus ojos oblicuos, que enmarcaban la parte superior de una nariz como el pico de un águila. Sus pómulos eran salientes, y su piel estaba bronceada como la de los tramperos, quemada por el sol de las llanuras del noroeste. No debía de ser el primer viaje de aquel coloso.

Cualquiera habría esperado que un hombre como aquél llevara bigote y barba como exigía la moda. Pero no era así. De su negro sombrero semiesférico y de anchas alas escapaban unos cabellos color de miel que caían sobre sus hombros. Su traje era igualmente negro, a excepción de un chaleco de brocado rosa que ceñía su torso. En torno a su cuello tostado había anudado, a guisa de corbata, un cordón de cuero de cuyos extremos se balanceaban dos bolas de metal amarillento.

Aquel hombre contrastaba extrañamente con los demás pasajeros, por su calma, su indumentaria y por la fuerte sensación de personalidad que emanaba de él.

Era con seguridad un personaje impresionante, a la vez temible y atrayente.

En cuanto el barco llegó al muelle, estuvimos tan sólo a una decena de metros uno del otro. Instintivamente debió sentir mi mirada fija en él; alzó la cabeza lentamente y sus ojos se clavaron en los míos durante un breve instante. Tuve tiempo para distinguir, entre sus párpados semicerrados, dos ojos de un azul tan pálido que habría podido pensarse que eran blancos.

El hombre que había reconocido el América gritó a su camarada:

—Eh, Flitz, mira quién está allá arriba, en el puente superior. Te apuesto diez dólares contra una de tus botas a que es Gaho, el Fabricante de Lluvia.

No entendí la respuesta. Aquel nombre, el Fabricante de Lluvia, había hecho mella en mí. Volví la cabeza hacia los dos hombres que acababan de hablar: observaban con fijeza al increíble personaje que continuaba acodado en la batayola. Le hicieron señas con las manos. Me pareció que el hombre fingía no verlos.

El hombre de negro se volvió, recogió del suelo un enorme saco de lona, se lo echó negligentemente al hombro y, como un rey, bajó por la pasarela. Ya en tierra, se afirmó sobre sus dos largas piernas. Sus fosas nasales palpitaron como las de un perro de caza. Con un movimiento circular de los ojos inspeccionó a su alrededor. Después se volvió hacia mí súbitamente y, con paso seguro, se me acercó. Tuve la impresión de que deseaba evitar a los dos hombres que le hacían señas.

Mi corazón parecía a punto de estallar.

Al llegar al pie de mi montaña de algodón, me interpeló sin titubear:

—¡Eh!, chico, ven aquí, Me parece que voy a necesitar tus servicios.

Aquella voz, Dios mío, me produjo un curioso efecto. Era dulce y firme, grave y silbante. Aquella voz parecía capaz de cortar como un sable, y también de consolar a un bebé asustado. Y, para que todavía fuera mayor su originalidad, advertí en ella un ligero acento extranjero.

Descendí de mi atalaya como un mono y fui a colocarme ante el hombre de negro. Le llegaba a la cintura.

Tosí para adoptar la actitud que convenía ante semejante personaje.

—¿Qué puedo hacer por usted, forastero? —le pregunté.

Entornó sus ojos.

—Necesito comprar varias cosas antes de salir mañana para el oeste. En primer lugar, preciso de un guía que sepa en dónde puedo hallar buenas mulas. ¿Quieres ganarte un dólar de plata, muchacho?

Era al mismo tiempo una invitación y una orden. Un dólar centelleante saltó con presteza de su mano y fue a aterrizar en la mía. Me apresuré a responder:

—Tiene usted suerte, forastero. Conozco San Luis como la palma de mi mano, y si desea buenas mulas soy capaz de encontrarle las mejores de Misuri.

Entornó de nuevo los ojos y esbozó una ligera sonrisa:

—Basta con que sean las mejores de San Luis, muchacho. Pero ten la bondad de no llamarme forastero si quieres ser mi amigo. Mi nombre es Gaho. No lo olvides, ¿eh?

Había comenzado su frase amablemente, pero el final fue tan cortante como el filo de la navaja de mi antiguo patrono, el barbero. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Aquel hombre acababa de aludir a una posible amistad entre él y yo. ¿Cómo podía ser eso?

Me sentía muy excitado.

Para darle una buena impresión y mostrar al extranjero que tenía educación, le contesté:

—De acuerdo, señor Gaho, no lo olvidaré. ¿Por dónde quiere usted empezar? ¿Por las mulas?

Me miró de arriba a abajo.

—¡No! ¿Cómo pretendes que inicie grandes negocios con un individuo del que ni siquiera conozco el nombre? ¡Empieza por presentarte!

Me sentí muy halagado. Era la tercera persona, junto con los dos hermanos Poping, en considerarme en mi justo valor. Le tendí la mano, diciéndole muy seguro de mí mismo:

—Es cierto. ¿En dónde tendría yo la cabeza? Me llamo Pete Breakfast, y soy contable en la Compañía de algodón cuyos almacenes ve usted aquí.

Tras una rápida mirada a los cobertizos que le indicaba, tomó mi mano y empezó a sacudirla enérgicamente. Me sentí conmovido. Su rostro expresaba simpatía.

—Pues ahora eres mi guía, Pete. ¡Vamos por las mulas!

En el camino me preguntó:

—Dime, chico, ¿de dónde has sacado un apellido como ése? Breakfast… ¿Quiere eso decir que tienes hambre constantemente?[1]

Me quedé de una pieza ante semejante observación.

—No, señor Gaho, es el apellido que me legó mi padre al morir.

Pero no queriendo romper aquella reciente amistad, le sugerí vivamente:

—Mire, si ese apellido le desagrada, puedo cambiármelo inmediatamente.

El hombre de negro pareció contrariado.

—Pues claro que no, chico. Ese apellido te va muy bien. Cuando se tiene la suerte de poseer un verdadero apellido es preciso hacer lo posible por conservarlo siempre.

Creí advertir en sus palabras un rastro de tristeza.

En cuanto nos pusimos en marcha adopté el paso firme de los marinos del puerto: manos en los bolsillos, largas zancadas, hombros que marcaban el ritmo, la barbilla alta; así los veía comportarse cuando escrutaban el horizonte.

Atravesar la ciudad con el señor Gaho era ser objeto de todas las miradas. Aunque no hiciera nada por llamar la atención, toda la gente se volvía a su paso. Destacaba como una gruesa judía roja en medio de un plato de arroz. Sin embargo, caminaba con normalidad, aparentemente inconsciente del interés que suscitaba. A fin de cuentas, creo que el atractivo de aquel hombre residía precisamente en su indiferencia.

Yo me sentía muy orgulloso de hallarme en su compañía. Hinché el pecho como un pavo en época de celo.

Interiormente, aquello me divertía mucho, porque yo tenía un plan. Llevaba al señor Gaho a comprar mulas a casa de mi antiguo patrono, el tío Kisby, el que alquilaba caballos. ¿Qué efecto le produciría verme llegar con el hombre de negro? Le mostraría mi éxito al viejo tacaño. Tenía que saberlo.

Durante el trayecto, el hombre de negro apenas miró hacia los costados una o dos veces. Nada parecía interesarle en San Luis, de todo lo que le rodeaba. Al llegar ante las cuadras de Kisby, solamente me preguntó:

—¿Es aquí?

Le respondí llamando:

—¿Está usted ahí, señor Kisby? Soy Pete Breakfast. Vengo con un amigo a comprar mulas.

Kisby se asomó por la puerta, parpadeando a causa del sol. Llevaba los anchos tirantes deshilachados de color malva que ya le conocía. Su gruesa y peluda verruga seguía adornando su frente.

El señor Gaho puso su mano sobre mi hombro y, sin que se moviera un solo músculo de su cara, dijo:

—Tal como mi amigo Pete acaba de decirle, buen hombre, queremos dos buenas mulas, porque mañana al amanecer nos vamos hacia el norte.

Deduje que el señor Gaho había cambiado sus planes.

El tío Kisby se frotó las manos y llamó a su mujer:

—Leonie, ven aquí. Hay dos clientes y necesito que me eches una mano.

Ella no había cambiado. Seguía teniendo un gesto contrito de perro apaleado. Leonie inspeccionó largamente al hombre de negro y al verme a su lado pareció estupefacta.

El tío Kisby se mostró empalagoso:

—Mira quién está aquí, Leonie. Es nuestro viejo amigo Pete que viene a comprarnos mulas con un señor. Vete pues a buscar las que guardaba para mí. Están en la cochera.

Como no había pronunciado una palabra todavía y parecía atónita, su marido la sacudió.

—Vete, mujer. Ya verás, son dos mulas grises con manchas blancas.

Y después, volviéndose hacia nosotros, prosiguió:

—Ya saben ustedes que en estos tiempos las mulas no se regalan precisamente. Es a causa de los irlandeses, que vienen de todas partes y pujan para conseguirlas.

Si el tío Kisby intentaba convencerle, le salió el tiro por la culata. El hombre de negro le cortó:

—¡Eso es mentira! Todo el mundo sabe que los irlandeses que llegan a este país no tienen un centavo.

Kisby se quedó mudo, sólo pudo articular un «¡Ah!, bien», pero se recobró muy pronto:

—De todas maneras son las mejores mulas de San Luis; por esta razón considero que me será imposible vendérselas por menos de diez dólares las dos.

Los ojos de mi amigo chispearon.

—Le pagaré quince dólares si me conviene. Sepa, señor Kisby, que yo no regateo jamás, compro siempre las cosas a su justo precio.

El viejo Kisby no sabía qué hacer, y yo me sentía tan desconcertado como él. Entonces apareció su mujer para salvar la situación. Tiraba de dos pencos. Sin gran convicción, manifestó:

—Vea qué buenas son, fuertes, jóvenes y de buena planta.

El señor Gaho apenas las miró. Declaró secamente:

—Están cerradas de patas, asmáticas y mal alimentadas. Estas mulas, señor Kisby, no valen más de tres dólares cada una, y usted lo sabe. Mi precio será de seis dólares por las dos. O lo toma o lo deja.

El señor Kisby optó por vender, pero no sin lamentarse. El hombre de negro había ido directamente al grano con su desenfado tan personal.

Puesto que se hablaba de dinero, aproveché la ocasión que se me brindaba para deslizar en la conversación:

—Oiga, señor Kisby, eso me recuerda que todavía me debe dos dólares de cuando trabajaba a su servicio. Si tiene la bondad, podría dármelos ahora. Mis proyectos me ocasionan en la actualidad grandes gastos, y temo hallarme escaso de dinero.

Por segunda vez, el dueño de los caballos se quedó estupefacto. Recobrado por fin de su sorpresa, dijo:

—Pues claro que es cierto. Hasta ayer había olvidado completamente esa pequeña deuda.

Y tomando por testigo a su mujer, añadió:

—¿No es cierto, Leonie? Ayer mismo comentábamos que para nuestra conciencia era cosa urgente saldarla.

Y advirtiendo que el señor Gaho lo miraba con dureza, añadió:

—Ven por aquí la semana próxima, mi querido Pete, y arreglaremos las cuentas.

No habiendo previsto esta salida, me quedé desconcertado. Pero oí que el hombre de negro decía detrás mío:

—¿Por qué dejar para más tarde una cosa que puede usted arreglar hoy, señor Kisby? Dentro de ocho días Pete estará en el norte. Es ahora cuando necesita ese dinero.

Aquellas palabras pronunciadas con una voz helada, suave pero imperativa, produjeron su efecto en el alquilador de caballos, que observó el rostro enigmático del señor Gaho. No pudiendo leer nada en él, el tío Kisby farfulló:

—Desde luego, desde luego. ¿Cómo no habíamos pensado en eso? Leonie, entrega, pues, dos dólares al señor Pete.

Leonie, desfigurada por el estupor, fue a buscar las monedas de plata. Las añadí a las que ya se encontraban en el fondo de mi bolsillo. Era el comienzo de mi fortuna.

La expresión del señor Gaho cambió súbitamente. Hasta entonces me había parecido unas veces severa y otras impenetrable. Ahora parecía tranquilo y sonreía ampliamente.

—Vamos, buen hombre, no quiero que pierda dinero. Va usted a venderme dos aparejos para las mulas, sillas y cinchas. En fin, todo lo que hace falta para equipar convenientemente a nuestras bestias.

Abriendo su enorme saco, el señor Gaho sacó una bolsa de piel, cerrada con un cordón de cuero.

—Dígame, señor Kisby, ¿puede proporcionarme, además, provisiones para el camino? Víveres para dos personas durante un mes y los productos que encontrará en esta lista.

Al decir esto le mostró un papel cubierto por una escritura fina y, también, cinco monedas de oro con el águila mexicana. ¡Eran tan gruesas como platos!

Decididamente, me había topado con un hombre de gran fortuna.

Los ojos del alquilador de caballos chispearon, y la cara de su mujer reflejó la mayor sorpresa. A partir de entonces todo fue «señor Gaho por aquí y señor Pete por allá». Tuvimos también derecho a mil reverencias.

—Pidan, señores, y yo obedeceré —susurró el viejo Kisby.

Y añadió incluso:

—Aquí el cliente es el rey, y tiene derecho a toda nuestra devoción.

Mi amigo afirmó satisfecho:

—¡Eso está muy bien! He aquí mis órdenes, respételas al pie de la letra y no saldrá perdiendo. Señor Kisby, yo sé recompensar la buena voluntad.

El hombre de negro explicó que quería que las mulas estuvieran cargadas y dispuestas para partir aquella misma noche a las diez en punto. Señaló una barra en donde debía atarlas. Así, al amanecer, no tendría más que pagarle y emprender el camino. El señor Kisby juró que todo estaría dispuesto. Satisfecho, el señor Gaho se metió su bolsa de piel en la cintura y me tomó por el hombro.

—Vamos, Pete, ahora tenemos que ir al banco a retirar el dinero necesario para nuestro gran viaje.

Al alejarme me pareció oír a alguien hipar tras de mí. Debía ser el señor Kisby que se reponía de sus emociones. Por mi parte, yo me sentía en un mundo irreal y tenía la impresión de flotar entre nubes.

Cuando nos alejamos de la casa del señor Kisby, pregunté al hombre de negro:

—¿A qué banco quiere usted que le lleve, señor Gaho? Tenemos varios en San Luis.

Me anunció alegremente:

—No iremos a ninguno, muchacho. Tenemos dinero suficiente para nuestro viaje.

Después de que le hubiera manifestado mi sorpresa, me puso al corriente.

—Mira, Pete, el señor Kisby es un hombre ladino que sólo atiende a sus intereses. Si le mostré mi oro y hablé del banco era para hacer nacer su confianza. Éste es el secreto del éxito en los negocios.

Entornó los ojos y afirmó:

—¡Pete, a esto se le llama arreglar las cosas!

No dudé ni un instante de la importancia de tales arreglos. Entonces, el señor Gaho dijo que tenía mucha hambre. Como no estábamos lejos de El 3 de picas, decidí dar un pequeño rodeo. Era mi día de suerte. ¿No podría recuperar el dinero que me debían todavía en el saloon?

El 3 de picas no era un restaurante, pero a partir de las seis de la tarde servían cenas ligeras. Allí se daban cita los viajantes de comercio. El señor Morans afirmaba que aquellas gentes tenían constantemente hambre y sed. Por la noche, cuatro bailarinas vestidas a la moda de París danzaban sobre un pequeño escenario a los acordes de una pianola llegada de Inglaterra.

En cuanto traspasamos las puertas comprendí que no recuperaría mi dinero.

El saloon había cambiado de propietario.

Sólo más tarde supe lo sucedido. Tras mi partida, Bob Morans había contratado para reemplazarme a un viejo borracho. Éste, una noche en que había bebido más de la cuenta, decidió no mezclar el güisqui con agua, sino darle fuerza con el petróleo de las lámparas de alumbrado. Se trataba, por lo visto, de una antiquísima receta escocesa destinada a envejecer los alcoholes jóvenes, mejorándolos. Los clientes descubrieron el truco. Estalló una monstruosa pelea entre los que estaban a favor de la mezcla y los que se oponían a ella. En medio del barullo, el señor Morans acabó por recibir una mala cuchillada. Restablecido de su herida, fue a instalarse a Texas. En aquel estado los cowboys eran menos puntillosos que las gentes engoladas de Misuri.

El nuevo propietario de El 3 de picas se llamaba O’Donelly. Era un hombrecillo regordete de rostro colorado. Vestía un pantalón gris a rayas azules y una camisa blanca con chorrera. Al primer vistazo había dos cosas que llamaban la atención en la persona del señor O’Donelly: un enorme revólver en una funda de cuero que colgaba sobre su vientre, y en su frente una gran verruga peluda, idéntica a la del señor Kisby.

El señor Gaho encargó pan con salchichas, dos grandes tazones de café y dos pasteles de almendra.

Durante toda la cena, el señor Gaho se comportó de forma curiosa: mientras que no había prestado atención alguna a la verruga de Kisby, parecía obnubilado por la del señor O’Donelly. La observaba obstinadamente, muy abiertos sus ojos de color azul pálido. Aquella observación no pasó inadvertida a O’Donelly, que ya parecía molesto y fastidiado por semejante insistencia. A partir de aquel momento evitó darnos la cara tanto como le fue posible.

Mientras comía, mi amigo no pronunció una palabra. Se hallaba demasiado interesado por el bulto que el patrono de El 3 de picas tenía sobre su frente. Cuando concluimos, el señor Gaho cogió su gran saco de viaje, se encaminó directamente hacia el señor O’Donelly y le interpeló sin miramientos:

—Dígame, buen hombre. ¿Hace tiempo que tiene usted en la frente esa Verrum devoratus?

—¿Esa qué? —preguntó sobresaltado el propietario.

—Es latín —explicó el señor Gaho—. Se trata del término científico que sirve para designar la verruga devoradora que tiene usted encima de la nariz.

O’Donelly no pareció nada satisfecho con aquella precisión. Y preguntó:

—¿Es usted médico, señor…?

Mi amigo se presentó:

—Gaho, para servirle. No soy exactamente médico. Digamos que soy especialista en lo que concierne a las enfermedades de la piel y de la cavidad craneana.

Y como si su título no tuviera importancia alguna, preguntó amablemente:

—¿Le duele por la mañana al despertarse?

Cada vez más inquieto, O’Donelly respondió:

—Al revés, a veces por la noche me duele la cabeza.

El señor Gaho pareció contrariado y adoptó un aire más serio.

—¡Ajá! Pues eso no arregla las cosas. Mi pobre hombre, usted se halla en la fase aguda de la enfermedad.

Las manos del propietario se habían crispado sobre el borde del mostrador y su rostro había tomado un tinte rojizo. Para tranquilizarlo, mi amigo le explicó detalladamente:

—Como indica su nombre latino, esta verruga empieza por devorar la carne fina de la cabeza y después ataca a los huesos. Cuando alcanza el cerebro se produce la locura en breve plazo. La muerte sobreviene en medio de atroces sufrimientos. Algunos enfermos tardan años en morir; para otros el final llega en unos días.

La ciencia de mi amigo, expuesta desenfadadamente, me dejaba estupefacto. O’Donelly temblaba de pies a cabeza mientras que Gaho hurgaba en su saco. Extrajo un pequeño frasquito y su rostro se iluminó súbitamente.

—Puede usted asegurar que tiene suerte, señor O’Donelly, me queda un último frasco de un medicamento especialmente concebido para la enfermedad que padece. Aplíqueselo localmente por la mañana y por la noche, y en quince días bendecirá el que yo haya pasado por esta ciudad.

O’Donelly agarró el frasco, como un individuo a punto de ahogarse se aferra a la boya salvavidas que se le lanza.

Con la mirada húmeda de agradecimiento, preguntó:

—¿Cuánto le debo, doctor?

—Veamos. Procedamos con orden. Para empezar, soy yo quien le debo dos cenas.

El señor O’Donelly afirmó:

—Me ofendería si quisiera pagar, señor Gaho.

Para no ser menos cortés, mi amigo concluyó:

—En ese caso, entregue dos dólares a mi ayudante y estaremos en paz.

Me guardé el dinero y nos encaminamos hacia el puerto. En el trayecto, el hombre de negro me hizo comprar dos cigarros. Encendió uno y se guardó el otro.

Aquella noche hacía calor, y el doctor Gaho decidió que no iríamos a un hotel. Nos instalamos sobre las balas de algodón en donde nos habíamos conocido aquella mañana.

Muy cerca de nosotros, el América se hallaba inmóvil sobre el agua. Sus puentes resplandecían de luz. Estaban encendidas todas las lámparas de petróleo de a bordo. En el gran salón, los jugadores profesionales arrebataban su dinero a los pasajeros ricos. En aquella época se jugaba fuerte en los barcos de vapor del Misisipi.

El claro de luna se prestaba a las confidencias. Le conté toda mi vida al señor Gaho, incluyendo las revelaciones que me hizo mi padre justo antes de morir. El hombre de negro se echó a reír abiertamente.

—Así que eres un mestizo. ¿Sabes que yo también lo soy? Pero al revés que tú: mi madre era una mujer blanca y mi padre un indio iroqués.

Aquella información me hacía ver por qué mi compañero tenía ese aire extraño que tanto me había intrigado al comienzo de nuestras relaciones.

El señor Gaho me dijo que en realidad su nombre era Ga-Oh, que en indio significaba «Gigante del Viento». Aquel nombre me gustaba enormemente. Me confió además que había realizado estudios de química con los padres jesuitas del Canadá. Sus cabellos rubios heredados de su madre, su instrucción y su nombre anglosajonizado le permitían llevar la vida que le gustaba sin ser víctima de ninguna discriminación.

Conseguí hacerle la pregunta que me quemaba en la lengua:

—¿Es cierto, señor Gaho, que es usted un Fabricante de Lluvia?

Con un tono extrañamente amable, me respondió:

—Mira, si quieres puedes llamarme Gigante del Viento. Eso me gustará.

Después alzó los ojos hacia el cielo azul de la noche, observó las estrellas y, tendiéndose boca arriba sobre su bala de algodón, me dijo:

—Es cierto, muchacho, soy un Fabricante de Lluvia. Hablo con las nubes, converso con el trueno, me comunico con los relámpagos, y cuando me desobedecen los rompo entre mis manos. Puedo ordenar la sequía y hacer crecer las aguas hasta la inundación. Hablo cada día con el Ser Eterno, Manitú, el dios de los iroqueses.

Volviéndose hacia mí, añadió con una carcajada:

—Sí, puedo curar a los enfermos, resucitar a los muertos y hacer morir a los vivos. Pero en lo que sobresalgo, Pete, es en curar un mal extraño que alcanza a casi todos los hombres: ¡puedo curar enfermedades que no existen!

Me quedé atónito ante semejante poder. Me intrigaba especialmente la última frase. El doctor acababa de decir: «¡Puedo curar enfermedades que no existen!». Iba a pedirle que me aclarara ese misterio cuando sacó un reloj redondo de un bolsillo de su chaleco rosa.

—Ya es hora. He de ir a buscar las mulas. Aguárdame aquí, muchacho, antes de una hora estaré de vuelta. A partir de entonces, Pete Breakfast, te haré atravesar las inmensas llanuras, franquearás las montañas que tocan el cielo, marcharás sobre los grandes lagos verdes, rosas, amarillos y rojos. Cuando volvamos, chico, habrás visto tanto que tus ojos estarán tan pálidos como los míos. Su color se habrá desgastado en la contemplación de fantásticos paisajes.

Todo daba vueltas en mi cabeza y todo giraba en torno a mí. Cuando recobré la conciencia, el Fabricante de Lluvia ya no estaba allí. A mi lado, únicamente su gran saco de tapicería me recordaba su existencia.

Un pensamiento vino a alterar mis sueños. En el saloon había visto cómo el señor Gaho metía la bolsa en su saco. Pero el saco estaba allí y me preguntaba cómo se las arreglaría para pagar al señor Kisby, que no sabía lo que era vender a crédito.

Al pensarlo mejor, sentí vergüenza de mí mismo. ¿Cómo se me ocurría pensar, aunque sólo fuera un segundo, que un Fabricante de Lluvia podía ser tan atolondrado?

Una hora más tarde tuve la prueba de la inutilidad de mi inquietud. El doctor estaba de vuelta con las dos mulas pesadamente cargadas.

—Vamos, Pete, es una noche magnífica para caminar. Mientras marchamos hablaremos con la luna.

Descendí de las balas de algodón y lo seguí sin decir palabra.

Hacia el amanecer, cuando nos detuvimos para hacer una pausa, recordé que se me había olvidado recoger mi Biblia. La conservaba en el desván en donde me alojaba, encima de un almacén.

Reparé también en que no había avisado a los hermanos Poping de mi partida. Era indudable que había tomado mi decisión demasiado rápidamente, si es que podía hablarse de decisión, puesto que el señor Gaho no me había pedido opinión al respecto. Con absoluta naturalidad, había sido él quien decidió esa colaboración, y yo no tuve más que aceptarla.

Después me daría cuenta de que, en realidad, la opinión de los demás no le interesaba en absoluto. El señor Gaho era así. Hubiese sido inútil querer cambiarlo.