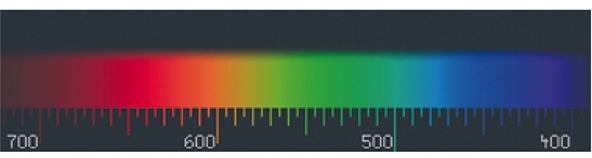

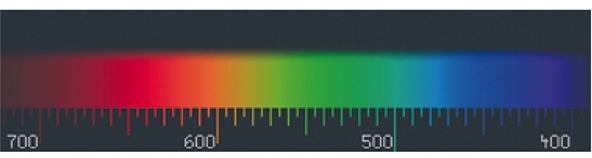

Espectro de la luz visible.

Por lo que hemos visto estudiando la comunicación de otras especies animales, no parece que sean desastrosamente malas las perspectivas de encontrar en seres extraterrestres inteligentes un sistema de comunicación análogo al nuestro en algunos aspectos. Es decir, que esté modulado mediante la combinación de ciertos elementos de información que hagan un papel análogo a las palabras; o que este sistema sea un lenguaje simbólico (o incluso ambas cosas a la vez). Pero en la comunicación es también muy importante la manera en que se transmite la información (pictóricamente, mediante ideogramas, letras…), lo que va a estar fuertemente condicionado por la percepción del mundo que se tenga.

Por ejemplo, ¿alguna de las especies animales anteriores sería capaz de entender una imagen bidimensional, un simple dibujo que representa a una persona? Quizá los grandes simios sí, ya que parece que su visión del mundo es similar a la nuestra. Pero los cefalópodos tienen un sistema de comunicación tan diferente, que aunque hubiera una especie verdaderamente inteligente, la comunicación del hombre con ella parece que sería muy difícil. Nuestras visiones del mundo son muy distintas. El mero hecho de que sus ojos sean sensibles a la polarización hace que para ellos resulte incomprensible la imagen de un espejo. Incluso los delfines, pese a ser mamíferos, ven el mundo principalmente a través de sonidos. Además de los sonidos que usan para comunicarse, los delfínidos han desarrollado un sistema muy sofisticado de ecolocación que les viene de perlas para cazar en aguas turbias o sin luz. Emiten una serie de clics desde un órgano llamado melón que tienen en la frente, y reciben el sonido por las mandíbulas, que lo conducen hasta los oídos. Este sistema tiene tanta precisión que pueden detectar cables de 1 mm de grosor. Este sonar natural los dota además de una especie de visión de rayos X tridimensional, y son capaces de saber si detrás de un obstáculo hay o no un pez. Si no contara con la ayuda de los ojos, un delfín no sería capaz de ver un dibujo pintado en la superficie de una caja cerrada. Su sonar sólo le mostraría las lisas caras de la caja, aunque sí sería capaz de saber si ésta contiene algo o está vacía.

Por ello, las características de la percepción del mundo que tenemos los humanos van a suponer en la práctica una limitación si intentamos comunicarnos con otras inteligencias. Hay que ser conscientes de ellas a la hora de diseñar un sistema de comunicación que sea verdaderamente eficaz. Por ejemplo, todos somos capaces de comprender una fotografía tomada de nuestro entorno en cuanto la vemos: los objetos en segundo plano, a lo lejos, más pequeños, la persona en primer plano, la ropa que ésta lleva puesta, evidentemente distinta del cuerpo físico que la porta… Por eso nos puede parecer obvio que si queremos hacer comprender a un ser extraterrestre cómo es un ser humano, y no podemos llegar físicamente hasta él, lo más eficaz es hacerle llegar una fotografía nuestra. Y sin embargo, como hemos visto al estudiar otros animales, no está asegurado el éxito. La fotografía de una persona no es una persona: es una superficie bidimensional, mientras que el ser humano real ocupa un volumen tridimensional; está compuesta de manchas de diferentes colores, o incluso tonos de gris en el caso de fotografías en blanco y negro; y en general es de distinto tamaño que el ser humano que representa. Nosotros, los humanos, conseguimos entender la imagen de una fotografía gracias a cómo funcionan nuestros ojos y nuestro cerebro.

La inmensa mayoría de los fotones de luz del espectro electromagnético son invisibles para nosotros. Pero si tienen entre 0,25 y 0,5 trillonésimas de julio, tienen la energía justa para activar los bastones y conos de nuestra retina (células sensibles a la luz) y ¡podemos ver! Concretamente estos últimos, los conos, son los responsables de la sensación de color. Los fotones de la zona roja del espectro visible, de menos energía, activan especialmente un tipo de conos llamados L; los que son un poco más energéticos (en la zona verde del espectro), a otros conos, llamados de tipo M; y los más energéticos (zona azul), a los de tipo S. Estos tres conos mandan a través del nervio óptico mensajes al cerebro, el cual los interpreta como los colores rojo, verde y azul.

Espectro de la luz visible.

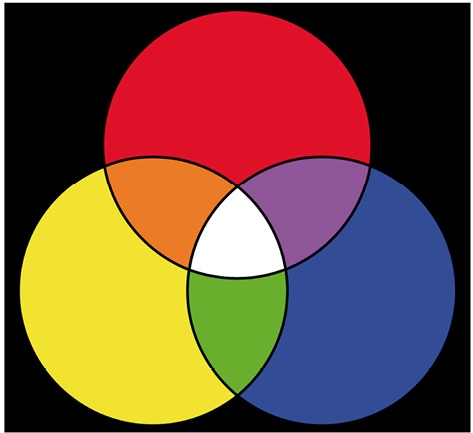

Los bellos colores del mundo que nos rodea son, por tanto, una «recreación» que hace el cerebro a partir de la información de las células de la retina. No son reales, no existen. Es el cerebro el que los produce, y para ello hace uso de una curiosa álgebra matemática bautizada con el excitante nombre de Álgebra de Color. La prueba de que esto es así es cómo vemos el arco iris. Los colores del espectro visible, según aumentamos la frecuencia de vibración de la luz, son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado (lo llamaremos así; aparentemente sólo el ojo de Newton era capaz de distinguir entre añil y violeta). En el espectro, el naranja está entre el rojo y el amarillo, y en efecto cuando mezclamos rojo con amarillo obtenemos naranja. El verde está entre el amarillo y el azul, y la mezcla de amarillo y azul da verde. Pero el color morado, que resulta de la mezcla entre azul y rojo, está en un extremo del espectro, y no entre el azul y el rojo. Sólo lo estaría si esa lista de colores la cerráramos sobre sí misma como un anillo, tal y como de hecho está en nuestro cerebro (tal y como resulta en el álgebra de color).

Álgebra de Color.

Otra prueba de que los colores son una elaboración mental es la existencia de los colores complementarios. ¿Por qué deben existir en la naturaleza dos colores que sean complementarios? ¿Por qué la luz verde, que se corresponde a luz vibrando con una frecuencia en torno a los 5,6·1014 Hz debe ser la complementaria de la luz roja, correspondiente a una vibración en torno a los 4,6·1014 Hz, y no de alguna otra frecuencia diferente, como por ejemplo los 12·1014 Hz, en la zona del ultravioleta?

La respuesta es que la luz verde no es complementaria de la luz roja, sino que es la representación mental del color verde la que es complementaria de la representación mental del color rojo, siempre según el álgebra de color. Por ello, cuando una superficie emite luz sólo con una frecuencia correspondiente a color verde, nosotros evidentemente la veremos verde. Pero si esa superficie lo que hace es emitir luz con todas las frecuencias visibles excepto las correspondientes al rojo, igualmente la veremos verde, aunque se trate de una emisión espectral completamente diferente de la del caso anterior, precisamente porque en nuestro cerebro el rojo y el verde son colores complementarios. Más aún, si la superficie emite sólo en dos colores puros, por ejemplo en frecuencias 5,2·1014 Hz y 6,4·1014 Hz, correspondientes a amarillo y azul, respectivamente, también nos parecerá de color verde ya que en el álgebra de color, amarillo + azul = verde.

Por tanto, en el contexto de comunicación con una inteligencia extraterrestre hay que tener en consideración cómo vemos los colores. Pues una fotografía en color que nosotros podemos estar viendo con los mismos colores que el original, puede resultar incomprensible para un ser con otro sistema de receptores de color y/o con otra álgebra mental del color, ya que la puede estar viendo con unos colores que, para él, no se corresponden a los del original.

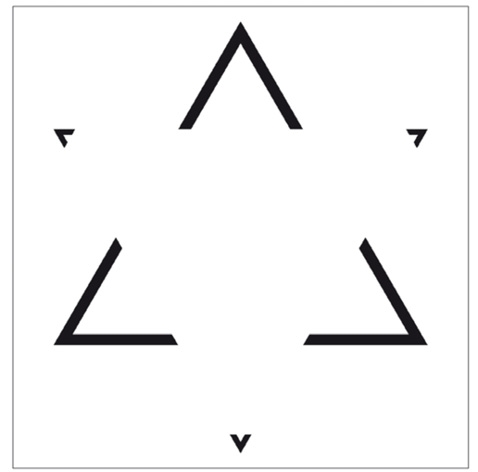

Pero no sólo el color depende del cerebro y de los ojos con que se mira, también la apreciación de la forma. Por ejemplo, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente imagen?

Triángulo de Kanizsa.

La respuesta habitual suele ser dos, seguida por seis. La realidad es que no hay ninguno. Sin embargo, nuestro ojo se empeña en completar las líneas y unir con rectas los seis vértices. Si miramos atentamente la imagen, por momentos nos parece ver cómo surgen unas líneas que no están en realidad ahí. Y es que la realidad que vemos no es una plasmación directa de lo que llega al ojo, sino que el cerebro (concretamente el córtex visual) procesa las imágenes que observamos antes de que lleguen a la consciencia. En el córtex visual tenemos neuronas que están especializadas en la detección de patrones concretos. Un grupo de estas neuronas sólo se «encienden» e inician una respuesta neuronal cuando lo que el ojo observa son líneas rectas. Además, están especializadas por inclinaciones: algunas responden sólo a las líneas horizontales, otras, sólo a las verticales, otras más, sólo a las diagonales, etc.

Cuando un alineamiento de objetos se presenta ante el ojo (como en el dibujo anterior), esas neuronas detectoras de líneas se activan también, aunque en realidad no haya ninguna línea, pero el córtex visual responde como si las hubiera. Por ese motivo el cerebro tiende a completar el patrón, y nos parece entrever dos triángulos. Esta característica del sistema visual humano para detectar alineaciones se puede poner especialmente de manifiesto cuando el ojo trabaja al límite del poder resolutivo o en malas condiciones de observación. Lo que puede tener consecuencias negativas, como en el tristemente famoso caso de los canales marcianos, donde el ojo de Percival Lowell alineó elementos casi imperceptibles que no tenían en realidad nada que ver entre sí, adquiriendo en su mente la apariencia de grandes obras de ingeniería hidráulica.

De igual forma que en el cerebro tenemos estas neuronas «reconocelíneas», las demás características del fenómeno de la percepción visual las procesamos de manera similar. Nuestro sistema visual funciona reconociendo bordes y contornos. Vemos por composición de características separadas: fronteras, formas, colores, sombras, profundidad… Cada característica la procesa una parte diferente del cerebro, y luego todo ello se integra en la percepción visual. Bastaría que por algún motivo se dañara la parte del cerebro que procesa las fronteras entre objetos, para que todo nos pareciera un continuo de manchas de colores y no pudiéramos distinguir dónde acaba una persona y dónde empieza la pared sobre la que se apoya, aunque el ojo y todo lo demás funcionara perfectamente.

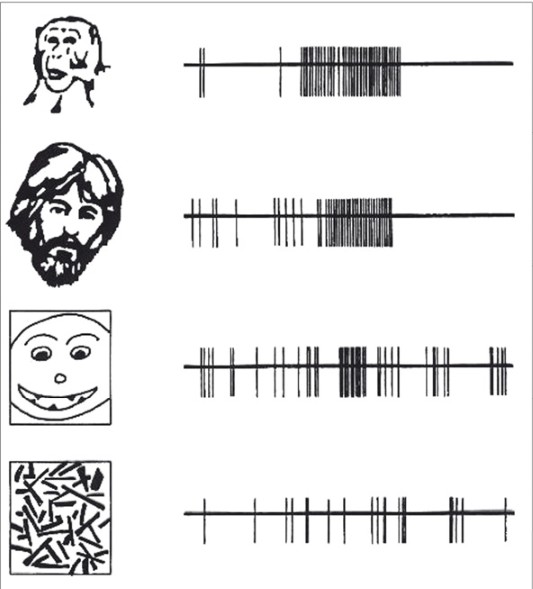

Respuesta de una neurona en el córtex IT de un macaco ante diferentes estímulos. Cortesía de Charles Gross, Universidad de Princeton.

Incluso tenemos neuronas que están especializadas únicamente en reconocer caras. En un estudio realizado con macacos, a los que se colocaron electrodos en su córtex inferotemporal, se encontraron neuronas individuales que tenían una intensa respuesta cuando se les mostraba la imagen de la cara de un mono. La respuesta era ligeramente inferior cuando se les mostraba la cara de un ser humano, aún algo menor cuando lo que se mostraba era el dibujo de una cara sonriente, y no respondían en absoluto cuando se mostraba un patrón aleatorio de líneas.

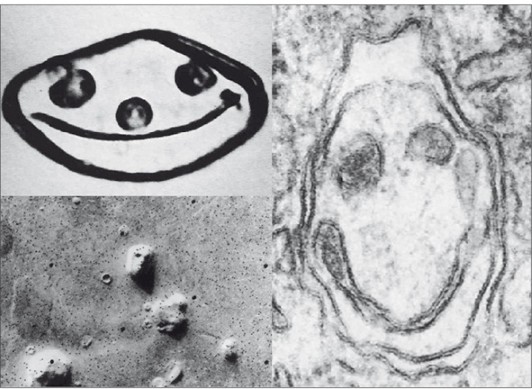

Debido a ello tenemos tanta facilidad para ver caras, incluso donde no las hay en realidad, como ocurre en las siguientes imágenes, donde podemos ver respectivamente las imágenes microscópicas del retículo endoplasmático del nervio óptico de un ratón, de un grano de cebolla y la imagen del orbitador Viking donde aparece la «cara» de Marte:

¿Caras por todas partes, o creaciones del cerebro? Cortesía de NASA/JPL y Journal of Irreproducible Results.

Todos los seres humanos compartimos las mismas estructuras cerebrales, por ese motivo, todos reconocemos caras en los objetos de estas imágenes, aunque es obvio que no son caras ni tienen ninguna relación con ellas. Son un engaño producido por el mecanismo cerebral de percepción visual ¿Pero por qué tenemos estas estructuras cerebrales de reconocimiento facial? Pues porque reconocer caras tiene una clara ventaja selectiva: es mejor ver caras tanto donde las hay como donde no las hay, que ser incapaces de reconocer una cara donde sí la hay. Es decir, es mejor ser capaces de identificar con rapidez la cara de un depredador escondido que nos acecha antes de que éste nos ataque, aunque la consecuencia de esta capacidad sea que creamos ver también caras en las manchas de humedad de la pared.

Todas estas características que hemos listado aquí nos advierten de lo excepcional que puede ser la percepción del mundo de los seres humanos, y que debemos tener ciertas precauciones en nuestros intentos de comunicación con inteligencias alienígenas, sobre todo cuando echemos mano de representaciones pictóricas o fotográficas, pues podríamos estar dando por sentados algunos elementos que en realidad serían entendibles exclusivamente por nosotros. Por si esto fuera poco, además, la cultura también puede moldear la percepción de la realidad, con lo que podemos llegar a encontrarnos con que un ser humano puede no entender las representaciones de otra cultura diferente a la suya, a pesar de que se trate de la misma especie.

Un conocido ejemplo es el de Rudolph Friederich Kurz, un pintor suizo que vivió entre los comerciantes de pieles de los ríos Mississippi y Missouri entre los años 1846 y 1852, y retrató la vida del salvaje oeste. En una ocasión, Kurz se encontró con un artista sioux. Los dos artistas comenzaron a discrepar sobre cómo había que dibujar el perfil de un hombre a caballo. Kurz insistía en que sólo había que dibujarle una pierna, ya que la otra quedaba por el otro lado y la tapaba el caballo. Por tanto no se veía y no había que dibujarla. Pero el artista sioux insistía en que, en cualquier caso, un hombre tiene dos piernas, por tanto si quieres representarlo correctamente tienes que dibujarle dos piernas. No es éste el caso más chocante de discrepancias en la forma de representar lo mismo por parte de diferentes culturas humanas. Peores resultan a ojos occidentales las representaciones de los artistas polinesios, pese a que para ellos resultan perfectamente comprensibles y lógicas (y son las nuestras las que encuentran absurdas). Aunque quizá usted no tenga dificultades en entender la siguiente representación polinesia de un ser humano:

Representación polinesia del hombre.