Mono tota: un notable parlanchín. Cortesía de William H. Calvin, U. de Washington.

Desde el punto de vista de la Teoría de la Información, el lenguaje es un medio de intercambio de información. Las palabras son la clave mediante la cual se codifica esa información para que pueda ser intercambiada. En este proceso, inicialmente la información reside como representación mental dentro de un cerebro, por ejemplo, el mío, en forma de conexiones neuronales y señales químicas. Para que yo pueda pasar esa información a otro cerebro, tengo que codificarla, mediante una serie de reglas que llamamos lenguaje. De ser una representación mental, pasa a convertirse en un conjunto de símbolos arbitrarios consecutivos: las palabras. Pero esas palabras, aunque son ya información codificada, de momento siguen estando sólo en mi mente. Es necesario convertirlas en fonemas, en sonidos, para que le puedan llegar a mi interlocutor. Es decir, hablar. Una vez en forma de sonido, viajarán por el aire como vibraciones de las moléculas de aire, hasta que llegan al oído del receptor del mensaje. Allí, su tímpano se encarga de convertir estos sonidos en señales eléctricas que pasan a su cerebro mediante el nervio auditivo, es decir, esos fonemas sonoros se convierten en fonemas mentales.

Pero para que el proceso continúe, es fundamental que el receptor conozca la clave en que se ha codificado la información, de lo contrario su cerebro recibirá una confusa serie de sonidos que no tendrán ningún sentido. Es decir, debe conocer el lenguaje en el que yo le hablo. Si es así, puede identificar la serie de sonidos como palabras y decodificarla con éxito, convirtiéndola en una representación mental, en forma de conexiones neuronales y señales químicas, que ya comprenderá. Por supuesto, lo que se ha descrito aquí con el ejemplo del lenguaje hablado es el proceso básico de la comunicación, y lo mismo vale para el lenguaje escrito, el lenguaje de signos, etc. y para cualquier otro canal de comunicación (ondas de radio, papel, fibra óptica…). En todos los casos, para que haya comunicación es indispensable que los interlocutores conozcan el mismo código.

Todas las lenguas humanas tienen la palabra como unidad básica, una cadena de fonemas particular que codifica una información concreta para el cerebro. Es decir, una palabra, un significado. Son los «átomos» de la comunicación. Por supuesto, en diferentes idiomas el mismo significado está representado por cadenas de fonemas distintas. Y dentro de un mismo idioma encontramos variaciones, como los sinónimos, que son cadenas distintas con igual información (can, perro), y el caso contrario, las homofonías, cadenas iguales con distinto significado (sobre, sobre). A partir de la unión de esas palabras, de estos ladrillos, y usando reglas sintácticas, construimos oraciones y realizamos el proceso de la comunicación.

Pero el lenguaje humano no sería tan potente como canal de intercambio de información si no fuera por otra característica suya: es un lenguaje simbólico. Y ésta es una cualidad que adquirimos conforme se desarrolla nuestro cerebro. Los niños muy pequeños suelen referirse a los objetos mediante palabras que imitan al objeto. Así, para un niño menor de dos años, un gato es un miau miau. En torno a los dos años, el desarrollo cerebral le permitirá usar una palabra como símbolo de un objeto concreto, y aprenderá que el animal que tiene delante se llama gato, pero, aunque está usando un símbolo (una palabra) para referirse al animal, todavía no podemos hablar de lenguaje simbólico, ya que el niño no necesariamente entiende que esa misma palabra se pueda aplicar a todo el colectivo de felinos domésticos. En cuanto su desarrollo cerebral le permita aprehender que gato hace referencia, no a un objeto, sino a un concepto, podremos decir que su lenguaje se ha convertido en un lenguaje simbólico. Se especula que, de manera análoga a lo que parece ocurrir con el desarrollo embrionario, tal vez estamos viendo reproducido en unos pocos años el camino evolutivo que a lo largo de centenares de miles de años llevó a nuestra especie a la adquisición del lenguaje simbólico.

La potencia del lenguaje simbólico es enorme. Permite compartir información abstracta, conceptos que no podemos observar en la naturaleza, describir acontecimientos u objetos no presentes, lejanos en el espacio y el tiempo. Puede generar un número infinito de pensamientos o ideas a partir de un número finito de palabras. Con un simple ejemplo podemos mostrar su potencia. Se ha dicho en incontables ocasiones que una imagen vale más que mil palabras, ¿pero es eso cierto? Comparemos la frase «una ballena» con la fotografía de una ballena. Podría usted decir que, en efecto, el concepto básico que representa la frase está también presente en la fotografía, y que además en esta última puedo apreciar más detalles que los que acuden a mi mente al oír la frase «una ballena». De acuerdo, ¿cómo representamos con una imagen la frase «dos ballenas»? Lógicamente, ahora mostraríamos una fotografía en la que aparecerían dos ballenas. De momento, parece ser que las imágenes salen ganando. Pero es que todavía no hemos hecho uso de la potencia del lenguaje simbólico. Probemos ahora: ¿cómo representamos con una imagen la frase «todas las ballenas»? Ajá, simplemente, es imposible. Aunque mostráramos una fotografía con una multitud increíble de ballenas, esa imagen representaría como mucho los conceptos «una multitud de ballenas», «9.537 ballenas» o «muchas ballenas», pero nunca el concepto abstracto «todas las ballenas».

¿Pero es este lenguaje simbólico tan potente, capaz de manejar conceptos abstractos, un mero desarrollo intelectual fruto de la cultura? Todo parece apuntar a que, en realidad, es algo innato. Cierto es que necesitamos aprender las palabras en la niñez. Pero también es cierto que las aprendemos muy deprisa. De adultos no podemos aprender un idioma con igual velocidad. Parece que las estructuras del lenguaje, verbos, sustantivos, adjetivos, preexisten de forma innata en el cerebro del niño, pues las encontramos en todas las lenguas humanas. Es como si el cerebro estuviera esperando oír palabras para rellenar esas estructuras con contenidos. Otra prueba a favor de ello es el hecho de que el 87% de todos los idiomas tiene una estructura sujeto/objeto/verbo o sujeto/verbo/objeto. Es decir, aparentemente el lenguaje está precableado en el cerebro.

Por ello, cabe preguntarse hasta qué punto el lenguaje humano posee características universales que estarán presentes en cualquier sistema de comunicación entre seres inteligentes. Es decir, ¿es necesario tener lenguaje simbólico para ser inteligente?, ¿o se puede ser inteligente pensando en clave de conceptos o imágenes visuales? ¿Son las palabras el único mecanismo posible de articular un intercambio de información entre seres inteligentes? Entendiendo por palabra no necesariamente una serie de sonidos, sino cualquier «átomo» de información de cualquier tipo que, con ciertas reglas sintácticas, se combine con otros para crear un mensaje. Si la respuesta es que sí, entonces es de esperar que si algún día recibimos un mensaje de otra especie inteligente, esté compuesto por el equivalente de palabras, lo que será de gran relevancia para su descifrado.

¿O somos por el contrario un caso único? ¿El uso de palabras y lenguaje simbólico es sólo una de las múltiples maneras posibles de intercambio de información entre seres inteligentes? Para tratar de responder a estas preguntas, giraremos los ojos hacia la naturaleza, intentando encontrar otros ejemplos de comunicación similares en el reino animal.

Si en la naturaleza podemos encontrar animales cuyo sistema de comunicación tenga puntos en común con el nuestro, sobre todo si estos animales muestran claros signos de inteligencia, tendremos un apoyo a favor de que tales puntos en común puedan ser características generales de la comunicación inteligente. Se trataría de un caso de convergencia evolutiva. Cuando esto se da es porque tales características comunes están favorecidas de alguna manera por la selección natural y suponen una cierta ventaja adaptativa para la especie que las posee. Es decir, ante problemas similares, la selección natural ha dotado a diferentes especies de soluciones similares.

Hay muchos ejemplos de convergencia evolutiva en nuestro planeta. Es el caso, por ejemplo, de las alas que poseen animales voladores de clases muy distintas, como los insectos, las aves, los extintos reptiles voladores y los murciélagos, o el hecho de que tengan la misma forma aerodinámica animales acuáticos tan diferentes como el delfín, el tiburón o el desaparecido reptil ictiosauro. Por ello parece probable que, si en la Tierra encontramos las mismas soluciones motrices en distintas especies animales, encontremos también alas y formas aerodinámicas en la fauna de otros mundos. De igual modo, si en nuestro mundo, entre seres de una cierta inteligencia se pueden encontrar características comunes en sus sistemas de comunicación, será más probable que esas mismas características las encontremos en el sistema de comunicación de una especie inteligente extraterrestre.

Por ejemplo, como hemos visto, una de las características definitorias del lenguaje humano es el uso de palabras; ¿encontramos el equivalente a palabras en el lenguaje animal? El mono tota es un pequeño cercopiteco de cara negra que vive en la sabana africana. Son unos primates con una estructura social muy cooperativa. Como ocurre con otras especies que habitan en terrenos descubiertos, cuando los monos tota están comiendo en la sabana, suele haber un vigía alerta, subido a un lugar alto, con el fin de localizar posibles depredadores y alertar a tiempo a los demás. Cuando localiza uno, el vigía lanza un grito avisando del peligro, y los demás corren a refugiarse. Pero a diferencia de otros animales, que suelen tener un grito de aviso genérico que significa ‘peligro’, los monos tota tienen tres gritos diferentes según qué depredador se acerque: ‘leopardo’, ‘águila’ y ‘serpiente’. Si se aproxima un leopardo, el vigía emite el grito correspondiente, y todos los comensales corren a subirse a los árboles para evitar al depredador. Si el grito emitido es el correspondiente a serpiente, el comportamiento de los tota es diferente: se ponen a dos patas y observan la hierba tratando de localizar a la serpiente. Y si el grito es el que se corresponde a águila, bajan velozmente de los árboles para refugiarse entre las raíces.

El ejemplo de los monos tota es clásico en los estudios sobre evolución del habla humana, pues nos descubre unos seres que utilizan una especie de primitivas palabras cuyo significado a todas luces parecen comprender. Aunque algunos investigadores opinan que en realidad estamos viendo una simple reacción sonido-comportamiento. Es decir, que los monos tota en realidad responden de forma automática subiéndose a un árbol cuando oyen el grito que nosotros hemos etiquetado como leopardo, sin que haya una comprensión real por su parte de que se aproxima un leopardo. Pero, aunque esto fuera cierto, es muy posible que justamente así empezara el lenguaje humano.

Mono tota: un notable parlanchín. Cortesía de William H. Calvin, U. de Washington.

El lector puede pensar que tal vez el caso de los monos tota sea un ejemplo sesgado y esta curiosa semejanza con el habla humana no resulte tan asombrosa, ya que estos monos en realidad son parientes cercanos del hombre. Quizá lo que hemos visto no sea un ejemplo real de convergencia evolutiva lingüística, sino simple herencia compartida proveniente de un antepasado común. Si ello es así, las similitudes deberán ser mayores en parientes más cercanos al hombre; ¿es esto lo que ocurre?

La respuesta es que no. No encontramos nada similar entre los grandes simios. Resulta sorprendente, pues se trata de nuestros parientes más cercanos y muestran evidentes signos de inteligencia: tanto chimpancés como gorilas y orangutanes superan con éxito el test del espejo, una sencilla prueba que consiste en poner a un animal frente a un espejo donde se vea reflejado. Que el animal se reconozca ante el espejo se considera prueba de que es consciente de sí mismo, característica que se suele asociar con la posesión de inteligencia. Prácticamente todos los animales fallan este test y no son capaces de reconocerse en la imagen reflejada, a la que suelen ignorar, o tratar como si se tratara de otro animal. Lo mismo ocurre con los niños muy pequeños: se portan como si tuvieran delante a otro niño. Sólo comenzamos a ser capaces de reconocernos a nosotros mismos en la imagen reflejada alrededor de los dos años. Curiosamente, coincidiendo con la adquisición del lenguaje simbólico.

¿Pero cómo sabemos que los grandes simios sí se reconocen en los espejos? Un truco habitual de los investigadores consiste en pintarles manchas en el cuerpo, en zonas donde el simio no pueda verlas directamente, y ver si utilizan el espejo para localizarlas. Los grandes simios no sólo hacen esto con éxito, sino que usan también los espejos para sacarse restos de comida de entre los dientes, e incluso para asearse y acicalarse. Es decir, se reconocen en la imagen reflejada, y hay acuerdo general de que, como el hombre, poseen autoconsciencia.

Y sin embargo, no usan palabras. Es más, sus expresiones vocales son más bien parcas y toscas. Por ello, los científicos que han querido investigar si en la mente de estos primates existen ya estructuras lingüísticas e intelectuales que sean precursoras de las nuestras se han visto obligados a tener que enseñarles lenguajes no vocales, siendo uno de los más populares los lenguajes de signos de los sordomudos. Los diversos experimentos que se han realizado en este sentido han mostrado llamativos resultados.

Los grandes simios como el chimpancé o el gorila, adiestrados para que aprendan lenguajes de signos, parecen ser capaces de desarrollar inesperadas aptitudes lingüísticas. Cortesía de William H. Calvin, U. de Washington.

Probablemente el simio «parlante» más conocido sea la gorila Koko. Allá por los años setenta, científicos de la Universidad de Stanford comenzaron a enseñar a esta joven gorila, nacida en el zoo de San Francisco, el lenguaje de signos americano (LSA). En la actualidad, Koko conoce ya más de mil signos, que usa con fluidez. Los científicos que trabajan con ella aseguran que los comprende y que sus acciones son consistentes con el uso de esos signos. No sólo eso, sino que ha mostrado ser capaz de comprender conceptos tan abstractos como el futuro. Se da además la curiosidad de que Koko es uno de los pocos animales, que se sepa, que ha tenido mascotas, ya que se ha encargado del cuidado de varios gatos.

También inusitado ha sido el caso de Washoe, una chimpancé inusualmente inteligente (las hembras se han mostrado habitualmente más capaces en este tipo de experimentos), a la que investigadores de la Universidad de Nevada enseñaron el lenguaje de signos americanos. Washoe ha aprendido unos 800 signos, y al parecer es capaz de inventar nuevas palabras mediante combinación de las conocidas. Por ejemplo, Washoe definió un pato como ave agua. No sólo eso, sino que enseñó lenguaje de signos a su propia cría. Y aparentemente, otros chimpancés compañeros de Washoe a los que también se les había enseñado LSA, se comunicaban y enseñaban espontáneamente el lenguaje de signos entre ellos.

Estos experimentos han mostrado indicios de que en la mente de estos simios existen estructuras semánticas análogas a las nuestras, aunque más primitivas, y revelan que poseen una Teoría de la Mente, es decir, que son capaces de comprender y reflexionar sobre los demás y sobre ellos mismos. Además, están manifestando la capacidad de usar el equivalente de palabras, pues asocian a cada signo un significado. No obstante, es extremadamente sorprendente que unos animales con estas aptitudes no las empleen en su estado natural, pues si tienen la capacidad de aprender un lenguaje, tienen también la capacidad de desarrollar un lenguaje. Asimismo, llama poderosamente la atención que estos simios parlantes carezcan de una característica que parece clave si, en efecto, están usando el lenguaje de signos con plena comprensión, y es el hecho de que, cuando reciben nueva información, la aceptan pasivamente y no preguntan nada sobre ella. Es más, pocas veces usan de forma espontánea el lenguaje de signos, y lo habitual es que lo hagan sólo bajo requerimientos de su entrenador.

Por estos motivos, estos experimentos no están exentos de polémica y algunos científicos creen que, en parte, los resultados están condicionados por la interpretación del investigador. Así, tras examinar las cintas de algunos de estos experimentos, se ha visto que los investigadores recopilaban como signos válidos algunos gestos vagos o ambiguos, y que explicaban los resultados confusos como «metáforas». En otros casos, era la acción del investigador la que, inconscientemente, parecía empujar al simio hacia el resultado buscado. Por ejemplo, la chimpancé Lana definió una naranja como una «manzana de color anaranjado», un fascinante ejemplo que se puede considerar que muestra claramente las capacidades lingüísticas de los chimpancés. Pero el diálogo entre la chimpancé y el investigador (Tim) fue más bien sinuoso, y fue el investigador el que sacó el tema del color:

Tim: ¿cuál es el color de esto?

Lana: color de esto anaranjado.

T: Sí.

L: Tim da taza que es roja.

T: Sí.

L: Tim da lo cerrado ¿Shelley da?

T: No Shelley.

L: Ojo. ¿Tim da lo anaranjado?

T: ¿Qué es lo que es anaranjado?

L: ¿Tim da manzana que es verde?

T: No manzana que es verde.

L: ¿Tim da manzana que es anaranjada?

T: Sí.

Compartimos tantas cosas con los simios que una comunicación más o menos fluida con nuestros primos parece factible. En cualquier caso, se trata de parientes tan cercanos a nosotros, que estos estudios nos dicen en realidad más cosas sobre nosotros mismos y sobre cómo hemos llegado a ser hombres, que sobre las características universales de la comunicación entre seres inteligentes tras las que andamos. Por ello, vamos a dar ahora un salto cualitativo, y fijaremos nuestro interés en unos sorprendentes animales invertebrados: los cefalópodos. Tal vez convendría advertir que la lectura de este apartado puede tener consecuencias gastronómicas, porque es posible que en lo sucesivo el lector vea a los calamares con otros ojos…

De los cefalópodos se ha dicho que son lo más parecido a seres extraterrestres que hay en la Tierra. Estos moluscos han desarrollado su inteligencia por medios completamente distintos a los de los vertebrados. Ellos y nosotros pertenecemos a filos distintos, y el último antepasado común debió de ser alguna especie de gusano blando y ciego que vivió hace 600 millones de años. Sin embargo, pese a que son parientes cercanos de los caracoles, tienen tantas cosas en común con nosotros que se han ganado el título de «vertebrados honoríficos».

Sus ojos, muy similares a los de los vertebrados a pesar de su origen evolutivo completamente diferente, son un ejemplo de libro de convergencia evolutiva. Lo mismo ocurre con su complejo sistema neuronal, que ha evolucionado de forma paralela y ha culminado en un cerebro bien desarrollado. Este complejo cerebro los dota de una extraordinaria memoria y capacidad de aprendizaje, con lo que resuelven con facilidad laberintos y problemas complicados, y son capaces de aprender de sus congéneres. Sus tentáculos, además, los proveen de una extraordinaria capacidad manipuladora, lo que resulta ser una poderosa combinación gracias a la cual pueden enfrentarse con éxito a desafíos que consideramos propios sólo de vertebrados superiores. Como por ejemplo, destapar un frasco: a un pulpo del zoo de Munich le bastó ver cómo sus cuidadores abrían por sí mismos un frasco con comida dentro para comprender el mecanismo de la tapa, y ser capaz de desenroscarla por sí mismo para acceder a la comida.

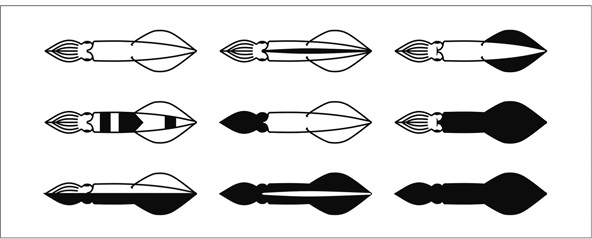

Su complejidad cerebral se traduce también en un sistema de comunicación muy sofisticado. Es bien conocida la faceta de los cefalópodos de que pueden cambiar el tono y color de su piel (y en algunas especies incluso la textura) para mimetizarse con su entorno. Esta característica, sin duda de enorme ayuda para su supervivencia, es también el fundamento de su sistema de comunicación, basado en códigos de colores, combinados con posturas corporales: una determinada postura, un cierto patrón de manchas y colores, o la combinación de ambos, tienen un significado concreto. Así por ejemplo, para las sepias, aquello de ponerse negro de ira es literalmente cierto. Algunos investigadores piensan que la postura puede servir para matizar el mensaje básico que transmite el patrón de manchas. El número de elementos comunicativos distintivos es grande, quizá ronda el centenar (dependiendo de la especie), y sin ninguna duda es mucho mayor que el de los grandes simios, por lo que deben de tener mucho que decirse. Los cefalópodos mantienen intensas «conversaciones», combinando estos elementos de información a la manera de frases, aunque no está claro si hay detrás algún tipo de regla sintáctica.

Cuando sometemos a los cefalópodos al test del espejo, lo fallan. No se reconocen en la imagen reflejada. Peor aún ¡no entienden la imagen reflejada! Si les mostramos en un espejo la imagen reflejada de algo comestible, la ignoran, cosa que no harán si les mostramos la comida directamente. Este paradójico comportamiento se debe a que sus ojos son capaces de detectar el estado de polarización de la luz (si la onda de luz que llega a su ojo vibra horizontalmente, verticalmente o de otro modo). Y resulta que la luz, al reflejarse en un espejo, cambia su estado de polarización. Es decir, aunque para nuestros ojos (que no son capaces de detectar el estado de polarización de la luz) la imagen directa y la reflejada parecen la misma, para los cefalópodos son claramente distintas. Por este motivo, el test del espejo no es concluyente con estos animales, puesto que para ellos el reflejo de su imagen en el espejo puede presentar un aspecto muy distinto del que tienen sus congéneres, y les puede resultar imposible reconocerse.

Diferentes ejemplos de patrones de manchas corporales utilizados por los calamares en su comunicación. Figura realizada a partir de datos del Centro de Estudios Marinos de la Universidad de Cornell.

En nuestro estudio de los sistemas de comunicación entre seres inteligentes, es indispensable referirse a una familia de vertebrados que presenta muestras evidentes de una gran inteligencia: los delfínidos. De hecho, los delfines son considerados los más inteligentes de entre todos los animales. Cualquier indicador que el hombre haya diseñado para estimar la inteligencia humana, y para «demostrar» de paso que en efecto somos los más inteligentes de los seres vivos, resulta que también se cumple en los delfines, superándonos en algunos casos.

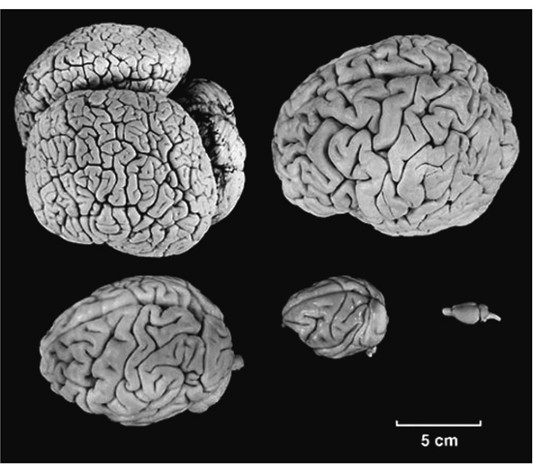

Para empezar, el cerebro de los delfines tiene un tamaño mayor que el cerebro humano. Esto de por sí no sería un indicador de inteligencia; son bien conocidos cerebros mucho mayores que el del hombre, como el del elefante o la ballena, cuatro y seis veces más grandes que el nuestro respectivamente. Pero hay que tener en cuenta que estos cerebros son tan grandes porque en parte tienen que controlar un cuerpo de gran tamaño. Por ello, la relación entre el tamaño del cerebro frente al tamaño del cuerpo se considera habitualmente una estimación mejor de la inteligencia potencial. Con esta relación, conseguimos eliminar a la mayoría de competidores y situarnos bien alto en el ranking de inteligencia. Sin embargo, los delfines siguen pegados de cerca a nosotros, pues su relación tamaño del cerebro/tamaño del cuerpo es casi la misma que la nuestra.

Otro indicador que podemos usar es el consumo de energía del cerebro, que da una idea de lo intenso que es su funcionamiento. Este consumo es fácil de medir a partir del aporte de sangre que afluye al cerebro, o a partir del calor que éste desprende como resultado de su actividad, y obtenemos que es muy elevado en los seres humanos (la quinta parte del consumo energético corporal va destinado al cerebro). Pero si comparamos este indicador entre hombre y delfines, de nuevo obtenemos un empate. Al parecer, sus cerebros están tan ocupados como los nuestros.

Comparativa entre los cerebros de diferentes mamíferos. Arriba, cerebro de delfín mular (izquierda) y de ser humano (derecha); abajo, de izquierda a derecha, cerebros de chimpancé, macaco y rata. Cortesía de brainmuseum.org y de la US National Science Foundation.

Podemos por último probar con otra característica fisiológica que también se suele usar para demostrar lo inteligentes que somos, que es el número de circunvoluciones cerebrales. Se sabe que las funciones cognitivas más elevadas, como el razonamiento consciente, el habla o el procesamiento sensorial, en el caso de los mamíferos, se dan en el neocórtex, es decir, en la superficie exterior del cerebro. El cerebro humano cuenta con un elevado número de pliegues y dobleces en esta superficie exterior, llamadas circunvoluciones, que sirven para aumentar la superficie del neocórtex e incrementar así la capacidad de procesado de esas funciones. Pues bien, en este caso los seres humanos quedamos en segunda posición, porque los delfines nos ganan con holgura. Su cerebro tiene muchas más circunvoluciones que el nuestro y basta con echar una mirada al cerebro de un delfín para quedar enormemente impresionado por su complejidad.

Podemos concluir por tanto que los delfines en efecto son seres muy inteligentes. Y en realidad, no es necesario hacer uso de los anteriores indicadores fisiológicos para darse cuenta de que es así. Tanto el estudio de su comportamiento en la naturaleza como las pruebas de laboratorio lo corroboran. Son capaces de organizarse para desarrollar actividades conjuntas, como lo demuestran las orcas (también conocidas como ballenas asesinas pese a que son delfínidos), que coordinan sus cacerías de focas mediante el intercambio de mensajes sonoros. Han mostrado en distintas pruebas de laboratorio que son capaces de resolver problemas lógicos muy complicados. Y a lo largo de la década de los noventa, diferentes investigadores han demostrado también que los delfines superan el test del espejo, es decir, que se reconocen en su imagen reflejada, y que muestran claras evidencias de tener autoconsciencia.

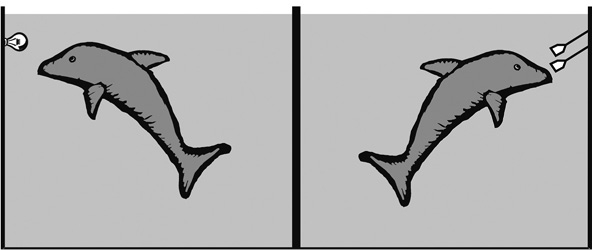

Resulta relevante contar aquí un experimento clásico, que expone las capacidades intelectuales de estos animales. Esta experiencia resulta ser particularmente interesante porque el investigador que la realizó quería demostrar justamente lo contrario de lo que consiguió demostrar. Se trata del experimento de Jarvis Bastian de 1964. El objetivo de este experimento era probar que los delfines no eran capaces de transmitirse información abstracta. Los ejemplares del experimento fueron un macho y una hembra de delfín mular, llamados Buzz y Doris. Para ellos se acondicionó un estanque que contenía dos palancas en un extremo, conectadas a un suministrador de comida, y una luz en el otro extremo. Dependiendo de si la luz parpadeaba o presentaba un brillo fijo, había que pulsar una u otra palanca para acceder a la comida. Si se presionaba la palanca equivocada, no ocurría nada. Tras un tiempo de entrenamiento, ambos delfines aprendieron a pulsar la palanca correcta según el estado de la luz.

Una vez superado este período de aprendizaje, comenzó la segunda parte del experimento. Se dividió el estanque en dos mitades con una pared opaca, que no dejaba pasar imagen de un lado al otro del estanque, aunque sí sonido. En la mitad del estanque donde estaba la luz situaron a Buzz, y en la otra mitad, a Doris. Por tanto, Doris podía manejar las palancas, pero no podía ver la luz. Dado que la pared que dividía el estanque permitía el paso del sonido, si Buzz fuera capaz de comunicarle a Doris si la luz parpadeaba o no, o alternativamente, qué palanca tenía ésta que pulsar, habría que esperar un elevado porcentaje de aciertos en la obtención de comida, mientras que sería bajo si los delfines no fueran capaces de transmitirse información compleja. Para sorpresa de Bastian, el índice de aciertos fue del ¡96%!

Esquema del experimento de Bastian de 1964. La pared central es opaca, y puede estar o no insonorizada.

La tercera parte del experimento consistió en sustituir la pared anterior por otra insonorizada, de manera que de una mitad a otra del estanque no pudiera pasar ni imagen ni sonido. Si entre ambos delfines había habido antes alguna clase de intercambio de información, ahora el número de aciertos debería bajar hasta un 50%, que es lo que sería de esperar de pulsar al azar las dos palancas. En cambio, si el número de aciertos no disminuía, querría decir que Doris había dispuesto de otro mecanismo, diferente del intercambio de información con Buzz, para averiguar si la luz parpadeaba o estaba fija (quizá pudieran ver el reflejo de la luz en alguna zona no identificada por los investigadores). El resultado fue que, tras poner la pared insonorizada, el porcentaje de aciertos bajó al 50%. ¿Había habido por tanto transmisión de información abstracta entre ambos delfines?

El sistema de comunicación de los delfines es muy complejo, tanto que podría perfectamente permitir la transmisión de este tipo de información. Por ese motivo es objeto de estudio por parte de diferentes investigadores. Uno de los trabajos más interesantes sobre su sistema de comunicación es el que llevó a cabo el delfinólogo ruso Vladimir Markov en 1990 (no confundir con el matemático Andrei Markov), que analizó las vocalizaciones de los delfines mulares utilizando herramientas de Teoría de la Información. Su trabajo mostró que en la comunicación de estos animales aparecen ciertas cadenas de sonidos agrupadas formando bloques estables. Estos bloques estables presentan además límites bien definidos entre ellos, marcados con pausas, y se usan como entidades independientes, combinándolos en estructuras mayores. Es decir, esos bloques se comportan igual que las palabras en el lenguaje humano: bloques de sonidos estables que combinamos para formar oraciones con las que nos comunicamos. Resulta tremendamente tentador por tanto identificar con palabras a esos bloques con los que se comunican los delfines.

Y es que las similitudes son aún mayores. Cuanto más joven es el delfín, más sencillas son las estructuras formadas por combinación de palabras, y también menor el número de palabras que domina el delfín, como ocurre con los humanos. El lenguaje del delfín aumenta su complejidad conforme éste madura. Y si en efecto, como sugiere el experimento de Bastian, son capaces de comunicar informaciones abstractas como ‘encendido’ o ‘parpadeando’ o ‘izquierda’ o ‘derecha’, estaríamos hablando de que poseen algún tipo de lenguaje simbólico. No sólo eso. Comparten con nosotros algo que creíamos era exclusivamente humano: aunque es un dato poco conocido, sabemos que buena parte de los delfines, como el delfín mular, emplean nombres propios. Aparte del caso humano, es el único caso más que conocemos. El bautizo del delfín comienza justo tras su nacimiento: tras el parto, la madre comienza a llamar a su cría con un silbido característico durante varios días (como, si dijéramos, para que el delfinito se lo aprenda), que lo identificará de por vida, y que los demás delfines usarán para dirigirse a él. Su nombre.