Imagen artística de la formación de un sistema planetario. Observamos una estrella y sus planetas ya formados con el disco protoplanetario aún insinuado. © David A. Hardy/astroart.org/PPARC.

Por lo que la ciencia sabe hoy día, los mundos rocosos como los planetas o los satélites gigantes son un eslabón indispensable en la cadena de acontecimientos cósmicos que hacen posible la vida. Son lugares suficientemente extensos y estables donde los elementos químicos pueden interaccionar en concentraciones elevadas para que se produzcan reacciones químicas interesantes. Por eso, saber cuán comunes son estos mundos en el Universo está directamente relacionado con la posibilidad de vida en otros rincones del cosmos. Pero para poder realizar una estimación de algo desconocido con razonables posibilidades de éxito, hay que partir de los casos conocidos.

Lo que la ciencia conoce en la actualidad sobre el origen de nuestro Sistema Solar nos cuenta una historia que tiene tintes casi mitológicos: hace mucho, mucho tiempo, en un oscuro rincón de nuestra Galaxia existía una gigantesca bolsa de gas y polvo, una inmensa nube que era en realidad un fragmento de una nube mu-cho mayor, una Nebulosa con N mayúscula, tan grande que poseía la masa de varios cientos de miles de soles. Su temperatura era de unos 260 ºC bajo cero, sólo pocos grados por encima de la temperatura más baja posible. Estaba compuesta principalmente de hidrógeno y helio, y una minúscula cantidad de polvo y hollín. Pero su densidad era tan baja que en un centímetro cúbico apenas se encontraban 1000 partículas. Para nosotros, eso es prácticamente el vacío. En comparación, en el aire que respiramos a diario encontramos casi 27 trillones de moléculas por cm3.

Era una Nebulosa muy similar a la Gran Nebulosa de Orión, musa de tantos aficionados a la fotografía astronómica. Hay otras muchas similares en nuestra propia Galaxia, pero la gigantesca Nebulosa de la que hablamos ya no existe. Desapareció hace unos 5.000 millones de años, consumida por completo en el parto de varios miles de estrellas. Una de ellas fue nuestro Sol, formado de uno de los fragmentos menores de la Nebulosa, una de los 200.000 millones de estrellas de nuestra Galaxia. Aunque al principio de su nacimiento todas estas estrellas hermanas se encontraban cerca unas de otras, como ocurre hoy en día en el cercano cúmulo de las Pléyades, en la actualidad vagan a lo largo y ancho de la Galaxia debido a las fuerzas de marea galácticas que disgregaron el cúmulo por completo. Lamentablemente, hoy día resulta prácticamente imposible saber cuáles de todas las estrellas que vemos son hermanas de nuestro Sol.

Así pues, cuando miramos a la Gran Nebulosa de Orión o al cúmulo de las Pléyades, estamos viendo instantáneas de un proceso similar a la formación de nuestro Sistema Solar. ¿Pero cómo se pasó del panorama antes descrito, de ser un bello y frío fragmento de nebulosa, una bolsa de gas y polvo interestelar sumida en la oscuridad de la Galaxia, a ser una estrella brillante rodeada de planetas? La respuesta está en la gravedad, el gran motor de todo cambio en la historia del Universo. Si no fuera por la gravedad, estas gigantescas nubes interestelares seguirían siendo sólo nubes, que con el tiempo se disgregarían hasta que sólo quedara un gas que cubriera uniformemente la Galaxia, como le ocurre a una bocanada de humo de cigarrillo lanzada en una gran habitación. Sin embargo, la gravedad hizo que el fragmento de nebulosa se comenzara a colapsar sobre sí mismo gracias a su propio peso.

Una vez comienza la fase de colapso gravitatorio de uno de esos fragmentos de nebulosa, ya no hay vuelta atrás. Poco a poco, el fragmento en contracción se va haciendo esférico. En su parte central, más densa, la nube de gas y polvo comienza a girar, y debido a la ley de conservación del momento angular, cuanto más se encoge, mayor es la velocidad a la que gira, hasta que al final acaba dando lugar a un giro desbocado. A causa de la fuerza centrífuga, esta zona central de la nebulosa primordial acabó convirtiéndose en un disco aplanado en el cual se formarían posteriormente los planetas. Pero desde el exterior poco era lo que se veía. Los restos que quedaban envolviéndolo todo eran todavía lo bastante densos y opacos como para ocultar lo que ocurría en su interior. Tan sólo la emisión de calor en forma de radiación infrarroja conseguía escapar. Mientras, la gravedad continuaba su trabajo: el centro de la nube seguía contrayéndose, haciéndose más denso y aumentando su temperatura. Hasta que, cuando ésta alcanzó los diez millones de grados, se encendieron los fuegos de la fusión nuclear y emergió una estrella: el Sol. Su luz iluminó de repente el inmenso disco de gas y polvo que le rodeaba.

Los planetas del Sistema Solar comenzaron a formarse posteriormente a partir de este disco circumstelar, mediante un proceso de acreción gravitatoria. Las partículas de polvo de ese disco desempeñan un papel crucial: tienen más masa que las moléculas de gas y por tanto mayor fuerza de gravedad. Poco a poco se atraen gravitatoriamente entre sí. Cuando quedaban unidas, se había formado en su lugar una partícula más grande, de más masa (y por tanto con mayor gravedad), que atraía a otras más, con lo que se generaba un proceso en cadena que acabaría en la formación primero de cuerpos de pequeño tamaño, llamados planetesimales, y después, conforme estos planetesimales se agrupaban a su vez, en la formación de varias enormes bolas de masa, llamadas protoplanetas. Finalmente, los protoplanetas irían acretando hacia ellos el resto de la materia del disco. Con el tiempo, el disco quedó casi limpio, y prácticamente todo su material terminó en unos cuantos planetas que giraban alrededor del Sol. Pero éste no fue un proceso tranquilo, sino muy violento: cuando los primitivos planetas, todavía sumamente calientes y en formación, atraían tales «escombros» a la deriva por el Sistema Solar, éstos no se posaban tranquilamente en el suelo del planeta, sino que impactaban de manera explosiva. La propia Luna se originó como resultado del impacto de un cuerpo gigantesco con nuestra Tierra. De hecho, a la época en la que el Sistema Solar se acababa de configurar se la conoce también como el Gran Bombardeo. Terminó hace aproximadamente 3.800 millones de años, y la mayor parte de los cráteres que encontramos en los cuerpos del Sistema Solar provienen de aquella época.

Imagen artística de la formación de un sistema planetario. Observamos una estrella y sus planetas ya formados con el disco protoplanetario aún insinuado. © David A. Hardy/astroart.org/PPARC.

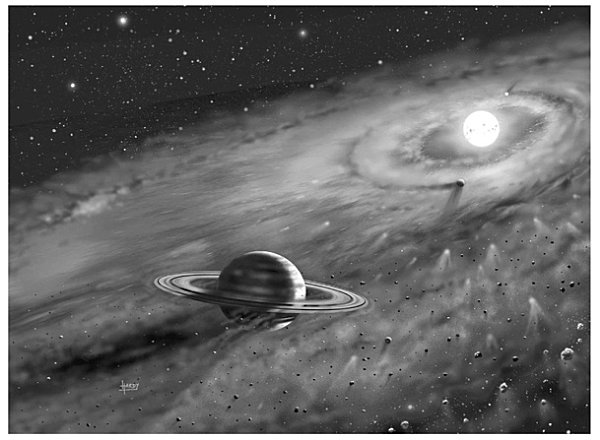

Hasta hace unos años, todo esto era una teoría, aunque muy bien fundada y con muchas pruebas que la avalaban: todos los planetas del Sistema Solar se encuentran en un mismo plano (prácticamente, las variaciones son de muy pocos grados) y giran alrededor del Sol en el mismo sentido (llamado directo), hechos imposibles de explicar si los planetas del Sistema Solar no se hubieran formado a la vez en un disco que giraba alrededor del Sol. Pero en la actualidad ha pasado de la teoría al campo de la observación, ya que hemos podido fotografiar otros sistemas planetarios en el momento de su formación. El telescopio espacial Hubble ha tomado imágenes detalladas de diversos sistemas estelares que están formándose, con un oscuro disco de polvo y gas que gira alrededor de una estrella recién nacida, verdaderas instantáneas de nuestro pasado más lejano. Buena parte de ellos han sido observados en la cercana e inmensa nebulosa de Orión, un auténtico criadero de estrellas. En algunos casos, los discos parecen tener espacios vacíos, justo lo que es de esperar si esas estrellas poseen planetas gigantes que han barrido de material su órbita: las huellas de otros mundos.

Imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble en la región de Orión que muestran discos de polvo alrededor de estrellas. Cortesía del Hubble Space Telescope-NASA/ESA.

Ante estos hechos, otro telescopio espacial que estudia principalmente la radiación infrarroja, el Spitzer, se ha dedicado también a observar detenidamente la nebulosa de Orión, y ha obtenido una imagen en el infrarrojo en la que se han descubierto casi ¡2.300 discos de formación planetaria! que giran alrededor de estrellas. A partir de estos datos, se estima que en torno al 70% de las estrellas en la nebulosa de Orión posee discos de formación planetaria, lo que nos muestra que el proceso que formó el Sistema Solar antes descrito es de lo más común.

Pero no sólo hemos observado sistemas planetarios en formación. En realidad, se ha visto también una enorme cantidad de planetas ya formados, girando en torno a otras estrellas. El primero de ellos se encontró en 1995, y supuso un auténtico bum, ya que por primera vez se tenían pruebas directas de que nuestro Sol no era la única estrella que tenía planetas. Hoy día, gracias a la mejora de la instrumentación astronómica, se han encontrado ya más de 200 planetas extrasolares, y esta cifra aumenta día a día. En su mayor parte, estos nuevos exoplanetas son planetas gigantes (en muchos casos, con tamaños mucho mayores que Júpiter), con períodos orbitales pequeños y órbitas excéntricas de corto período, muy cercanas a la estrella central, lo que parece indicar que son sistemas planetarios muy jóvenes. Pero esto no quiere decir que ésta sea la norma; sencillamente, se han encontrado tales planetas porque, dadas sus características, son los más llamativos y fáciles de encontrar. Además, muchos de ellos se han encontrado en sistemas estelares binarios. Toda una sorpresa, porque durante un tiempo se pensó que los sistemas estelares formados por dos o más estrellas no podían contar con planetas, pues todo el material se habría consumido en la formación de esas estrellas. Este descubrimiento de repente amplía el rango de estrellas que pueden tener planetas.

Es de esperar que con el avance de la tecnología y la puesta en marcha de nuevas misiones espaciales, se incremente deprisa el número de exoplanetas descubiertos. Entre estas misiones se encuentra la francesa COROT, un telescopio espacial que cuenta con una notable participación de la Universidad de Valencia. Cuando esté en funcionamiento, COROT medirá variaciones en la luz de las estrellas, y estudiará, entre otras, a varias estrellas candidatas a tener sistemas planetarios. Si en realidad estas estrellas tienen planetas y coincide que uno de ellos pasa por delante de la estrella tapando parte de su luz, COROT lo descubrirá al detectar la disminución de brillo. Otra misión interesante es GAIA, de la Agencia Espacial Europea (ESA), dedicada a medir con extraordinaria precisión la posición de cientos de miles de estrellas. Si alguna de estas estrellas tiene un planeta orbitándola, su fuerza de gravedad hará que la estrella sufra un pequeño bamboleo, pequeño pero detectable por GAIA. Con esta misión será posible encontrar planetas del tamaño de Júpiter, o incluso menores. Por último, hay que destacar la misión Kepler, en esta ocasión de la NASA, una compleja misión diseñada específicamente para encontrar planetas similares a la Tierra.

Pero una nueva técnica se ha añadido a la búsqueda y se está revelando como extraordinariamente útil. Se trata de las microlentes gravitatorias. Como nos muestra la relatividad general, la masa de los astros deforma el espacio en torno a ellos. Cuando un rayo de luz pasa cerca del astro, sufre un desvío en su trayectoria. En cierta forma, este espacio deformado por el astro se comporta como una lente, y se puede usar de esa forma. Con las condiciones ideales, el astro puede amplificar la luz, como una lupa, e intensificarla. Cuando la luz de una estrella mucho más lejana, en segundo plano, en su recorrido hacia la Tierra pasa cerca de un planeta desconocido, de repente la luz de la estrella se amplifica, revelando la presencia del planeta desconocido. Esta técnica, con la que ya se han detectado algunos planetas extrasolares, ha mostrado ser extremadamente sensible y tiene en la actualidad el récord absoluto pues, como se publicó en la revista Nature en enero del 2006, ha servido para descubrir el planeta extrasolar más pequeño encontrado hasta la fecha: de tan sólo ¡cinco masas terrestres! Es el primer descubrimiento confirmado de un planeta rocoso tipo Tierra, lo que es una excelente indicación de que el Sistema Solar no es un caso especial.

El conocimiento de cómo se formó nuestro Sistema Solar y la detección de numerosos planetas extrasolares y sistemas planetarios en formación nos revela que en la Galaxia existen innumerables mundos en los que eventualmente podría aparecer la vida. Pero una vez que tenemos un mundo formado ¿cómo de probable es que aparezca la vida en él? De nuevo, para estimar esta probabilidad, hay que partir del estudio de lo conocido. Por desgracia, en este caso muy poco es lo que conocemos con seguridad sobre la aparición de la vida en la Tierra. Sólo contamos con un conjunto de atractivas teorías y algunas pruebas químicas y geológicas para guiarnos. Comencemos con la geología.

Los materiales más antiguos que se conservan en nuestro planeta son unos circones encontrados dentro de algunas rocas del oeste de Australia. El circón es un mineral muy duro que resiste muy bien la erosión, por ello es común encontrar circones que son más antiguos que la roca que los contiene. Los del oeste australiano están datados en unos 4.400 millones de años de antigüedad. Lo interesante de ellos es que muestran pruebas químicas inequívocas de que provienen de la fusión de una roca que había sido alterada previamente por agua líquida a bajas temperaturas y cerca de la superficie. Es decir, estos circones demuestran que ya había agua líquida en la superficie de la Tierra hace 4.400 millones de años y temperaturas superficiales no muy diferentes a las actuales.

La siguiente parada la haremos en Isua y Akilia, en Groenlandia, donde aflora una interesante sucesión de rocas antiguas, tan bien preservadas que es posible identificar sin duda su origen. De esta manera, podemos saber que buena parte de ellas derivan de antiguas rocas volcánicas submarinas, mientras que otras muchas tienen un origen sedimentario marino innegable. Éste constituye el conjunto de rocas sedimentarias más antiguo que conocemos en la Tierra, ya que tienen edades entre 3.850 y 3.760 millones de años. Son la primera evidencia directa de que hace unos 3.800 millones de años la Tierra ya tenía océanos en cuyo fondo se producía una sedimentación provocada por la erosión de antiguos continentes. Esta época coincide precisamente con el final del Gran Bombardeo, la etapa en que el Sistema Solar acabó de configurarse y las órbitas planetarias quedaron limpias de fragmentos rocosos. Lo cual tiene lógica, pues mientras esas inmensas rocas espaciales siguieran cayendo sobre la Tierra, debido a la energía de los violentos choques, cualquier océano que se pudiera formar herviría inmediatamente y se convertiría en vapor. Sólo cuando el bombardeo meteórico acabó, fue posible que el planeta tuviera océanos estables.

Pero estas mismas rocas groenlandesas nos deparan una gran sorpresa, pues muestran una firma química inequívoca de actividad biológica: una anomalía isotópica en su carbono, una discrepancia entre las concentraciones de los isótopos 12C y 13C, análoga a las producidas por los seres vivos. No todo el carbono de la naturaleza es igual, sino que este elemento tiene dos isótopos estables: el 13C y el 12C (además del famoso e inestable 14C usado en arqueología y geología para datar restos antiguos). Aunque ambos isótopos pueden participar en los mismos compuestos y reacciones, los seres vivos van a preferir siempre usar el más ligero de los dos. Esto quiere decir que los organismos y sus productos van a estar más enriquecidos en 12C que la materia no originada por organismos. Eso es exactamente lo que se encontró en los sedimentos de Isua, un mayor enriquecimiento de 12C.

El origen biológico de este desequilibrio isotópico, que se publicó en Nature en 1996, fue puesto en duda desde entonces por diversos investigadores. Pero recientemente, en julio del 2006, un nuevo estudio más detallado de estos estratos parece confirmar que, en efecto, fueron seres vivos los causantes de esta firma química, lo que nos estaría diciendo que la vida se originó en nuestro planeta muy al principio de su historia, sólo unos cientos de millones de años después de que la Tierra fuera una bola fuego. Además, si en los pocos sedimentos que conocemos de aquella época encontramos huellas de esta biosfera de hace 3.700-3.800 millones de años, si esta muestra al azar de aquel mundo pasado presenta restos de vida, eso querría decir que la vida estaría ya extendida por todo el planeta.

Otros datos geológicos apuntan también hacia un origen temprano de la vida: unas interesantes formaciones sedimentarias, llamadas formaciones de hierros bandeados (o en su abreviatura inglesa, bif, Banded Iron Forms). Estas rocas sedimentarias marinas están formadas por la alternancia de capas milimétricas de óxidos de hierro y sílex, y son especialmente abundantes en el Arcaico y Proterozoico inicial, siendo notoriamente escasas posteriormente. Las más antiguas tienen de nuevo 3.800 millones de años, y pueden encontrarse también en los depósitos groenlandeses. ¿Qué tienen que ver con la vida estas formaciones? Bueno, resulta que el hierro sólo es soluble en el agua como Fe2+, por lo que en presencia de oxígeno libre en el agua el hierro se oxida y precipita. Pero hasta que la vida apareció, no pudo haber oxígeno libre en la atmósfera de nuestro planeta. ¿Cómo se oxidó ese hierro? La respuesta es que estamos viendo la acción de seres vivos. El hierro, que probablemente emanaría de chimeneas submarinas, se disolvería en el agua libre de oxígeno y sería transportado hasta zonas marinas someras donde precipitaría, porque era allí donde los primeros organismos fotosintéticos estarían actuando liberando oxígeno al agua.

Por último, nos trasladamos a Pilbara, Australia Occidental, donde encontramos unas extraordinarias estructuras fósiles, llamadas estromatolitos. Los estromatolitos son formaciones rocosas generadas por la acción de cianobacterias, en cierto sentido análogas a los arrecifes de los corales: los restos de las bacterias se van depositando capa tras capa, creando una estructura de aspecto rocoso que crece con el tiempo. En la actualidad, hay todavía estromatolitos vivos (por cierto, también en Australia) gracias a los cuales es posible reconocer qué son estas formaciones fósiles que se encuentran en Pilbara, datadas en 3.500 millones de años de antigüedad. Aunque en la actualidad el origen biológico de estas estructuras fósiles es muy discutido, y se han propuesto varias alternativas no biológicas para explicarlas, muchos geólogos defienden el origen biológico de estas rocas, por lo que el debate continúa.

Estromatolitos vivos actuales en Shark Bay, Australia. Cortesía de Cambridge Carbonates Ltd.

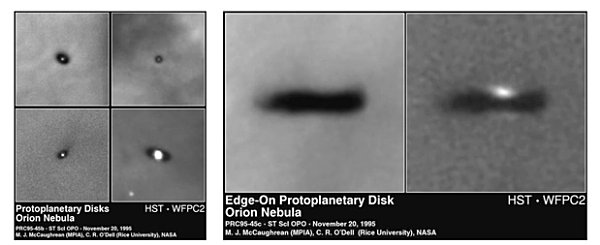

En cualquier caso, todos estos datos en conjunto apoyan firmemente una conclusión: en cuanto fue posible tener océanos de agua líquida permanentes (tras el Gran Bombardeo), en cuanto se dieron las condiciones para permitir la existencia de vida, ésta surgió rápidamente, con facilidad, en un brevísimo lapso de tiempo. Por otra parte, como se puede ver en la línea del tiempo de la imagen siguiente, la llegada de la vida compleja pluricelular se hizo bastante de rogar. La mayor parte de la historia de la vida en la Tierra la escribieron organismos unicelulares. ¿Indica esto la dificultad de que se dé este paso? ¿Tal vez sea ese el cuello de botella en el camino a la inteligencia?

Línea del tiempo: desde la formación de la Tierra hasta el presente.

A la vista del apartado anterior, un simple argumento estadístico nos sugiere que fue bastante fácil que la vida se formara en nuestro mundo. Pero no nos dice nada sobre cómo surgió. ¿Qué procesos se dieron para que la vida apareciera tan deprisa? ¿Son esos procesos generales a otros mundos? La verdad es que es poco lo que sabemos. Para empezar, ni siquiera estamos seguros de cuál era la composición de la atmósfera primitiva, lo que es fundamental para conocer qué procesos químicos prebióticos llevaron a la formación de seres vivos. En la actualidad, las atmósferas de los planetas llamados terrestres (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) no tienen nada que ver con las atmósferas que tuvieron durante la época de su formación. En su mayor parte, son el resultado de procesos posteriores, como por ejemplo desintegraciones radiactivas del núcleo, la evaporación de los hielos atrapados en los planetesimales, erupciones volcánicas, o en el caso de la Tierra, el efecto de los seres vivos, que ha determinado de manera brutal la actual composición atmosférica. Estas atmósferas secundarias aportan por tanto poca información sobre las condiciones que imperaban en la Tierra primigenia.

Sin embargo, hay razones para creer que las atmósferas de los planetas gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) sí que son básicamente de tipo primario, y han permanecido bastante inalteradas desde que estos planetas se formaron, y puede ser por tanto una buena representación de la atmósfera originaria que debieron de tener los planetas del Sistema Solar (y entre ellos la Tierra) durante su formación. En estas atmósferas, constituidas en su mayor parte por hidrógeno y helio, el carbono es el tercer elemento más abundante (si bien disminuye su abundancia cuanto más cercana al Sol es la órbita de un planeta). Este carbono se presenta sobre todo en las capas altas de la atmósfera de los planetas gigantes, en forma de metano. Otros elementos que enriquecen estas atmósferas son el nitrógeno, azufre, fósforo… Tomando estos datos como guía, en 1953 Stanley Miller llevó a cabo un famoso experimento, que supuso el paso de la teoría a la experimentación activa en el estudio del origen de la vida.

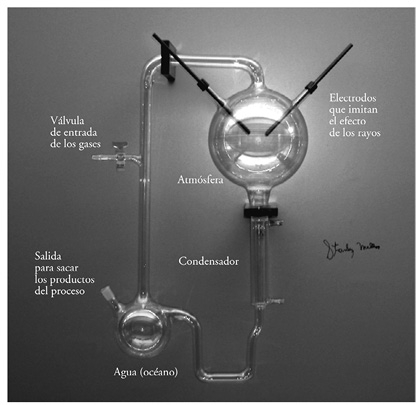

Miller le propuso al que entonces era su director de tesis, Harold Urey, simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio, tanto de la atmósfera como de los océanos. Para ello ideó un sistema de tubos donde se encontrarían los gases que emularían la atmósfera: metano (CH4), amoniaco (NH3), vapor de agua (H2O) e hidrógeno molecular (H2). Se trataba de una atmósfera con un alto poder de reducción. Esto no quiere decir que las cosas allí metidas encogieran de tamaño; en química, la reducción es el nombre que se le da al proceso contrario a la oxidación. La atmósfera actual de la Tierra, con su elevado contenido de oxígeno molecular, es muy oxidante y, si dejamos un clavo de hierro a la intemperie, al cabo del tiempo termina completamente oxidado. En una atmósfera reductora ocurre lo contrario: si dejáramos allí un clavo oxidado, acabaría por desoxidarse (es decir, «reducirse»), perdería todo resto de óxido y quedaría como nuevo.

Una vez convencido su director tesis, Miller se puso manos a la obra. Dispuso un sistema tubular que terminaba por arriba en un matraz donde se mezclaban los gases, y por abajo en otro matraz que contenía agua a modo de océano. Todo el sistema estaba herméticamente cerrado para que los gases no se escaparan. Para emular las fuentes de energía que pudiera haber en la atmósfera primitiva (radiación ultravioleta proveniente del Sol, o rayos debidos a tormentas en la atmósfera), se emplearon electrodos que generaban descargas eléctricas en el matraz superior (la atmósfera). Para simular el ciclo de evaporación y posterior condensación, es decir, la lluvia, se calentaba el matraz inferior (el océano) a fin de que el agua se evaporara y entrara en contacto con los gases reductores, y se enfriaba luego el gas en un condensador. En ausencia de descargas eléctricas, esta lluvia estaba limpia. Pero cuando en la atmósfera del experimento se producían chispas, algo mágico pasaba.

Tras varias semanas de funcionamiento, Miller encontró «sedimentos» en el fondo de su «océano». Los análisis químicos mostraron que ese sedimento estaba formado por moléculas mucho más complejas que las iniciales. El resultado no era una mezcla indiscriminada, sino que principalmente se formó un pequeño número de sustancias de gran importancia biológica: aminoácidos (como glicina, alanina y ácido aspártico), y urea. Las moléculas precursoras de la vida.

Réplica del experimento de Stanley Miller que se encuentra en el Institut Cavanilles de Biodiversitat de la Universitat de València, firmado por Stanley Miller durante una visita a Valencia.

Desde entonces, el experimento de Miller se ha repetido en innumerables ocasiones, realizándose diversas variaciones sobre el mismo. Uno de los resultados de estos experimentos es que la fuente de energía puede cambiar: la luz ultravioleta o los rayos cósmicos tiene un efecto similar a las chispas del experimento original, produciéndose la síntesis de moléculas orgánicas complejas. Otro resultado interesante es que no debe haber oxígeno en la atmósfera del experimento: incluso en cantidades pequeñas, oxida los gases y el experimento fracasa. Por último, una atmósfera fuertemente reductora, con presencia de amoniaco y metano, aporta múltiples ventajas para la formación de productos prebióticos. De lo contrario, los rendimientos en la formación de las moléculas orgánicas disminuyen mucho.

En este ambiente idóneo se generarían gran cantidad de moléculas orgánicas complejas que se acumularían en los océanos primordiales, dando lugar a lo que se ha bautizado como la sopa primordial, un término que se asocia a menudo con Aleksandr Oparin, que fue uno de los primeros, allá en 1924 y dentro de la hermética Unión Soviética, en teorizar con rigor sobre el origen de la vida (a pesar de que Oparin no llegara a utilizar este término en sus escritos). En esta sopa primordial se irían produciendo los sucesivos pasos de síntesis de moléculas prebióticas cada vez más complejas, que culminarían en la aparición de las primeras células vivas, a partir de la cuales evolucionaría el resto de la biosfera. Si existió esta sopa primordial, debió de ser en algún momento poco después del Gran Bombardeo.

Sin embargo, hoy día ese escenario de sopa primordial no está tan claro. Hay investigadores que creen que la atmósfera primitiva de la Tierra no era reductora, sino más bien neutra: la composición de la atmósfera terrestre en sus inicios debió de estar formada en buena parte por los gases internos emitidos por nuestro planeta durante las numerosas erupciones volcánicas de la Tierra primitiva. Estos gases son, principalmente, vapor de agua, dióxiodo de carbono y dióxido de azufre. Por tanto, el carbono no estaría en su mayoría en forma de metano, sino de dióxido de carbono, con lo que la atmósfera primaria de nuestro planeta no debía de ser en sus inicios especialmente reductora. Y en esas condiciones, difícilmente pudo sustentarse la producción de moléculas complejas. Por este motivo, muchos especialistas opinan que el aporte exterior de materia orgánica, a través de cometas y meteoritos, fue esencial para las primeras etapas prebióticas.

Las moléculas de la vida se dividen en dos grandes grupos: ácidos nucleicos (como el DNA y el RNA) y proteínas. En todos estos casos se trata de largas cadenas de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que se alinean como cuentas en un collar. En el caso de las proteínas, estos monómeros son aminoácidos como los que se formaron en el experimento de Miller, y en el de los ácidos nucleicos, nucleótidos. Este tipo de moléculas formadas por cadenas de monómeros se llaman polímeros (polimerizar viene a querer decir algo así como hacer cadenas, encadenar). En los seres vivos, cada uno de estos tipos de polímeros tiene diferentes labores. El DNA es el almacén universal en el que se almacena toda la información del ser vivo, universal en el sentido de que lo comparten todos los seres vivos. Por su parte, las proteínas son los constituyentes, los ladrillos, con los que se construyen los seres vivos; nuestra carne, nuestro pelo y uñas están formados por proteínas. Las proteínas también tienen la labor de catalizar las reacciones químicas de la vida. El RNA por su parte, funciona como intermediario entre el DNA y las proteínas.

El problema está en que toda esta maquinaria química se encuentra íntimamente imbricada y funciona como un todo: las proteínas están codificadas en el DNA y es el DNA el que las produce (cuando un gen produce una proteína se dice que se expresa), pero por su parte son las proteínas las que catalizan la replicación del DNA. Es decir, las proteínas no se pueden crear sin dna, pero el DNA no se puede duplicar sin proteínas. Esta versión bioquímica del viejo dilema del «huevo y la gallina» ha traído de cabeza a los biólogos, pues parece poco probable que ambos tipos de moléculas se formaran en la sopa primordial a la vez, tan perfectamente adaptadas las unas a las otras. La solución parece estar en esa tercera molécula que ha quedado relegada al mero papel de correveidile entre ambas, el RNA. Esta atractiva teoría, que recibe el nombre de mundo del RNA, teoriza que en las etapas iniciales del origen de la vida, era el RNA la molécula encargada de realizar la doble función que hoy día hacen por separado DNA y proteínas. Sabemos que el RNA puede almacenar información, ya que hay virus sin DNA que usan una molécula de RNA para almacenar su información constitutiva. Por otro lado, se ha demostrado que cierto tipo de moléculas de RNA llamadas ribozimas tiene también propiedades catalíticas. Por tanto, no parece descabellado que el mundo del RNA haya sido en efecto una de las etapas por las que pasó la Tierra en su camino hacia la vida. El delegar las actividades de almacenaje de información y catalización de reacciones al DNA y a las proteínas, respectivamente, sucedería mucho después en la historia bioquímica.

Aunque esta teoría sea cierta, aún queda otro problema: cómo pasar de una colección de monómeros que se hubieran formado en la sopa primordial a tener un polímero, una cadena tan complicada como el RNA. La polimerización es un paso determinante: es necesaria la formación de moléculas de entre 20 y 100 monómeros para que pueda haber una primitiva catálisis y replicación. Sin embargo la polimerización, la creación de estas moléculas gigantes, es energéticamente desfavorable; resulta más fácil tener monómeros sueltos. Para solventar esta dificultad muchos autores apuestan por las superficies minerales como soporte catalítico para favorecer este indispensable proceso. Las que gozan de más consideración entre la comunidad científica son las arcillas (como la montmorillonita) y la pirita. Estos minerales sirven de «andamio» para guiar a los monómeros a que se unan en polímeros. No se trata de meras teorías. Experimentos de laboratorio han demostrado que sustancias como la adenosina y la guanosina, absorbidas en montmorillonita, dan lugar a polímeros de RNA.

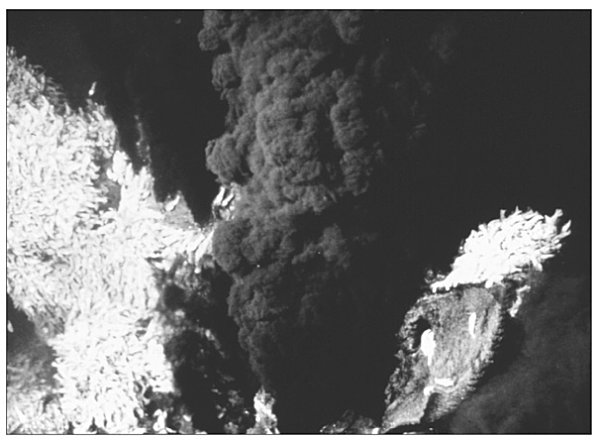

Chimenea hidrotermal submarina. Cortesía de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Todas estas originales y nuevas alternativas para el mundo prebiótico se han visto favorecidas por el descubrimiento hace unos años de las chimeneas hidrotermales submarinas y los ecosistemas que las rodean. Estos sistemas hidrotermales parecen contener todos los elementos necesarios para hacer reales los teóricos mundos primitivos: un ambiente local muy reductor, una alta concentración de minerales y calor, y la evidencia de ser verdaderos reactores químicos y biológicos. Las chimeneas hidrotermales se sitúan principalmente cerca de las dorsales submarinas, y en ellas se producen emanaciones muy cargadas de metales. Estas emanaciones dan lugar a un fuerte desequilibrio químico que provoca la precipitación de minerales metálicos, base de la energía química que utilizan muchos de los microorganismos que viven hoy en día en estos ambientes.

Pero también encontramos aquí la síntesis de compuestos orgánicos similares a los del experimento de Miller. Además, se produce una gran cantidad de minerales (piritas y arcillas) en cuyas superficies se podrían dar reacciones de polimerización. Una de las grandes ventajas de estos ambientes como hipotéticas cunas de la vida, es que estos procesos no dependen de las condiciones externas (composición o temperatura atmosférica) para que se sinteticen compuestos orgánicos complejos, que a la postre llevaran a la vida en la Tierra.

Sin duda, la rapidez de la formación de la vida en nuestro mundo es uno de los argumentos más potentes para pensar que, en cuanto se tiene un planeta con las condiciones adecuadas, es muy probable que surja la vida en él. ¿Pero abundan estos mundos con las «condiciones adecuadas»? O dicho de otro modo ¿es la Tierra un planeta normal?

Frente a los que creen que sí, se encuentra la postura de otros científicos que piensan que, después de todo, nuestro mundo es especial; que éste es el único planeta donde la inteligencia y la civilización han surgido. El argumento básicamente dice que la aparición de vida compleja pluricelular como la de nuestro planeta (requisito necesario para que surja la inteligencia) es extraordinariamente improbable, y que sólo un sorprendente cúmulo de coincidencias puede permitir que aparezca. La probabilidad de que esa cadena de coincidencias improbables se dé puede que sea tan baja como, digamos, una entre un cuatrillón (un uno seguido de 24 ceros). Pero el Universo es muy grande, quizá incluso, infinito. Si en todo el volumen del Universo observable hubiera más de un cuatrillón de planetas, la estadística más elemental nos dice que, tal vez, en al menos un planeta se llegará a dar esa afortunada serie de coincidencias. Bien. Ese planeta se llama Tierra.

Esta hipótesis que defiende la excepcionalidad de la Tierra recibe el nombre de Tierra Rara. Sostiene que nuestro planeta es un mundo entre algodones, un lugar donde se ha dado toda una serie de improbables circunstancias afortunadas que han conducido a la vida compleja. Basta con que una de ellas no hubiera sucedido para que no existieran seres inteligentes que estuvieran leyendo este libro.

Entre estas coincidencias improbables se encuentra el hecho de que la órbita del Sol alrededor del centro de la Galaxia es prácticamente circular. Esto hace que nuestro Sistema Solar se encuentre siempre a la misma distancia del núcleo galáctico, lejos de las potentes emisiones de rayos gamma del agujero negro supermasivo que habita en su interior. Estrellas con órbitas más excéntricas no han tenido tanta suerte y cada cierto tiempo se acercan demasiado a la peligrosa zona central de la Galaxia.

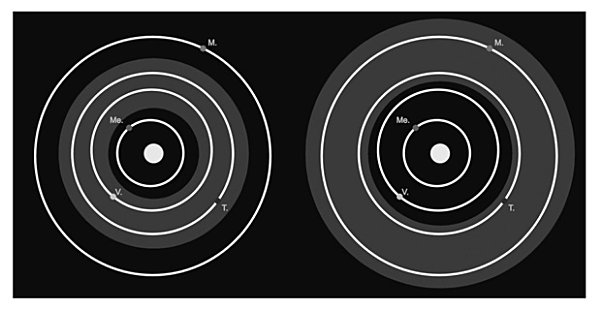

Otra coincidencia es que la Tierra se encuentra a la distancia correcta del Sol, en una región del Sistema Solar bautizada con el nombre de Zona de Habitabilidad. Esta zona se define como la región en la cual la radiación de la estrella puede mantener temperaturas en la superficie planetaria lo bastante altas para permitir que el agua esté líquida (que luego lo esté o no puede depender de otros factores, como la presión atmosférica, el albedo o la presencia de gases con efecto invernadero). Si la Tierra estuviera mucho más lejos del Sol, el agua estaría en forma de hielo y no tendríamos mares. Si estuviera más cerca, el calor del Sol sería demasiado elevado y el agua se evaporaría. Resulta además que la zona de habitabilidad cambia con la evolución de las estrellas. Conforme pasa el tiempo y dejan de ser jóvenes, las estrellas van emitiendo cada vez más energía, con lo que la zona de habitabilidad se va alejando hacia el exterior. Cuando el Sol era una estrella joven, esta zona comprendía los planetas Venus y Tierra. Posteriormente, al aumentar la actividad solar, la zona de habitabilidad se extendió, y Venus quedó fuera de ella, comprendiendo actualmente los planetas Tierra y Marte. Por casualidad, nuestro planeta ha tenido una órbita privilegiada que le ha permitido encontrarse siempre dentro de esta zona ideal.

Evolución de la zona de habitabilidad en nuestro Sistema Solar conforme el Sol incrementó su actividad a lo largo de su vida. A la izquierda, el Sol joven es más frío y la zona de habitabilidad englobaba Venus y la Tierra. A la derecha, con el Sol actual, más caliente, engloba la Tierra y Marte.

Los defensores de la hipótesis de la Tierra Rara añaden otros elementos a la lista de singularidades del planeta, como el tener tectónica de placas. De todos los cuerpos rocosos del Sistema Solar, sólo nuestro planeta posee esta curiosa dinámica superficial, que permite entre otras cosas la renovación del CO2 atmosférico y con ello la existencia de un ciclo del carbono, indispensable para la vida. Esta tectónica de placas única funciona, por una parte, gracias al elevado calor interno de nuestro planeta, que proviene en su mayor parte de la desintegración de elementos radiactivos en el interior del planeta, lo que mantiene el núcleo y el manto en un estado fluido. Y, por otra, por la existencia de agua líquida en la superficie, que funciona como lubricante entre placas (de hecho, las zonas de subducción sólo se encuentran en el fondo de los océanos). Es también esta fluidez del interior planetario la que permite que el núcleo de hierro del planeta continúe girando como una gran dinamo, gracias a lo cual se genera el campo magnético de la Tierra, con mucho el más potente entre los planetas rocosos del Sistema Solar. Como sabemos, el campo magnético de la Tierra crea un colchón efectivo contra las partículas cargadas de alta energía procedentes del viento solar, protegiendo a la vida de los efectos dañinos de esta radiación.

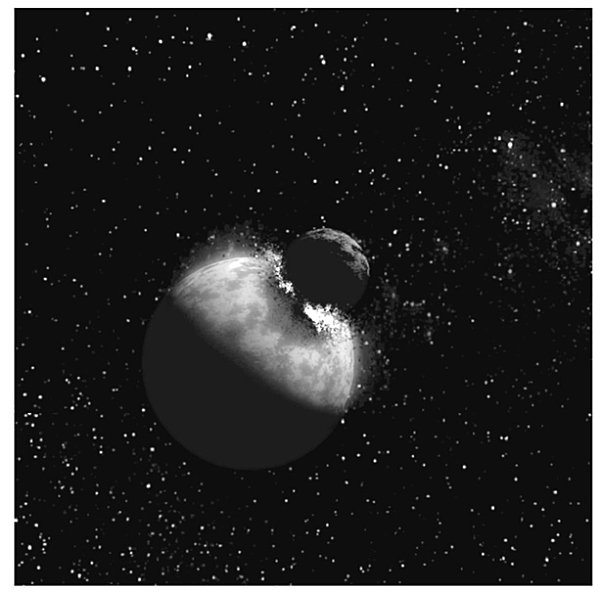

A la lista de rarezas hay que añadir también la existencia de la Luna, un satélite gigante que no tiene parangón entre los demás planetas rocosos del Sistema Solar. Por supuesto, existen satélites de tamaño comparable, incluso mucho mayores, pero todos esos satélites giran alrededor de los planetas gigantes gaseosos. Ningún planeta rocoso posee un satélite tan grande como el nuestro, de un tamaño comparable al del cuerpo que orbita. Y ello se debe al extraño origen de la Luna, de nuevo una casualidad única. Hoy día hay un acuerdo general entre los astrónomos en que la Luna se formó como resultado de una colisión fortuita entre la primitiva proto-Tierra y un cuerpo planetario con un tamaño similar al del planeta Marte, durante la época de formación del Sistema Solar. Como resultado de esta colisión, los dos cuerpos planetarios se fusionaron en uno, uniéndose sus núcleos de hierro, y quedando en órbita alrededor del planeta Tierra resultante una gigantesca nube de materia, producto de la colisión, formando un anillo. Con el tiempo, el anillo se condensó en un segundo cuerpo planetario que estaba en órbita casi circular. Nacía así la Luna. Es importante destacar que para que al final se forme un cuerpo como la Luna en órbita circular, el ángulo en el que la colisión se debe producir ha de mantenerse en unos valores muy restringidos. Por tanto, sólo un choque de cada muchos podría terminar dando un sistema doble como el nuestro. Era más probable que no ocurriera, pero por casualidad ocurrió.

¿Pero qué relación puede tener la posesión de un satélite gigante con la vida? Para empezar, la Luna es la causante de las mareas. Muchas especies costeras dependen de este ciclo de subidas y bajadas del nivel del mar para su propio ciclo vital. Más aún, existen algunas teorías sobre la aparición de la vida que creen que las mareas lunares, debido a los cambios de concentraciones químicas que producían en las costas, fueron indispensables para que la vida apareciera sobre la Tierra. Por mencionar un ejemplo, una de estas teorías afirma que los componentes químicos prebióticos que posteriormente constituirían los primeros sistemas orgánicos se formaron precisamente en esas zonas costeras, entre la bajamar y la pleamar, alternando la desecación y exposición a la radiación solar de los compuestos químicos, con la subsiguiente disolución de los mismos en el mar, lo que les permitía reaccionar químicamente. Si estas teorías son ciertas, de no haber existido unas mareas tan acusadas como las que la Luna produjo en la Tierra primitiva, no se habría llegado a poner en marcha la maquinaria química que llevaría hasta los seres vivos.

Representación artística del impacto de la proto-Tierra con un planetoide de tamaño similar al planeta Marte, a partir del cual se formó la Luna. Cortesía del AOES Medialab, ESA 2002.

La Luna también tiene influencia en la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Por una parte, es la causante de que éste sufra una pequeña oscilación periódica llamada nutación que, junto con otros efectos orbitales, produce cambios en la insolación recibida en las diferentes latitudes. Parece comprobado que estos cambios de insolación son los causantes de las glaciaciones, que periódicamente recubren la Tierra con una gruesa capa de hielo de enormes efectos para la vida. Pero, por otra parte, al parecer la Luna impide que la inclinación del eje varíe demasiado. Por comparación, algunos astrónomos sostienen que la inclinación del eje de Marte ha sufrido enormes oscilaciones a lo largo de su historia, debido a que el tirón gravitatorio de los planetas gigantes Júpiter y Saturno induce en el eje marciano una dinámica caótica. Si la Tierra no contara con el estabilizador efecto de la Luna, le ocurriría algo similar a Marte, lo que habría tenido sin duda consecuencias demoledoras para la vida.

Por último, no puedo dejar de mencionar una ingeniosa teoría debida a Isaac Asimov y que aparece en su novela Robots e imperio. En ella se postula que la gravedad lunar impidió que los elementos radiactivos pesados como el uranio se hundieran demasiado en el interior planetario, en la época en que el planeta estaba en un estado fluido. Como resultado, la radiactividad superficial de la Tierra es mayor de lo que debería ser, y por tanto también la tasa de mutación de los seres vivos, lo que ha llevado a una evolución más rápida de lo que hubiera sido posible de no haber estado presente la Luna.

A pesar de los persuasivos argumentos de los defensores de la hipótesis Tierra Rara, a la mayoría de los científicos esta postura les suena demasiado al geocentrismo de épocas pasadas y a no querer resignarse a que el hombre pierda su papel protagonista en este Universo. De hecho, los fundamentalistas cristianos (y de otras religiones) suelen acoger con agrado esta teoría, tan acorde con sus expectativas religiosas.

En realidad, no está claro cómo de excepcionales son las circunstancias anteriores; tal vez sean más comunes de lo que creemos. Por ejemplo, hay pruebas de que en el pasado hubo tectónica de placas en Marte, y por otro lado los últimos datos de la sonda Cassini muestran que Titán, el satélite gigante de Saturno, presenta en su superficie señales de fracturas que sugieren la existencia de tectónica de placas. Por su parte, Io tiene un activo vulcanismo estimulado por las fuertes mareas que Júpiter induce en él, que estrujan el satélite y (debido al calor generado por este rozamiento) mantienen su interior en estado fluido, sin necesidad de echar mano de desintegraciones radiactivas. Este vulcanismo de Io desempeña un papel análogo a la tectónica de placas, y renueva la superficie planetaria cada pocos miles de años.

Por otro lado, la propia importancia de la zona de habitabilidad está en entredicho. Por una parte, sabemos que Marte en el pasado, durante la época en que se encontraba fuera de la zona de habitabilidad, tuvo agua líquida en su superficie (es lo que se conoce como paradoja del Débil Sol Joven). Por otra parte, como vamos a ver, hoy día tenemos datos que nos indican que Europa, la luna de Júpiter, posee un océano de agua líquida bajo su capa de hielo, a pesar de que está totalmente fuera de la zona de habitabilidad. Además, Júpiter y los planetas gigantes en general realizan un trabajo de estabilización del eje de sus satélites mucho mejor que el que hace la Luna con el eje de la Tierra. En realidad, ser satélite de un gigante gaseoso proporciona muchas de las ventajas listadas arriba (además de tener otras: por ejemplo, el planeta gigante puede ofrecer una pantalla eficaz contra esporádicos rayos gamma). Así que tal vez el caso particular de la Tierra, después de todo, no es más que uno de todos los posibles escenarios donde la vida puede aparecer, y sea un error concentrarse sólo en considerar réplicas exactas de la Tierra, como han hecho los defensores de la hipótesis de la Tierra Rara. Los satélites gigantes alrededor de planetas gaseosos parecen también una buena alternativa, y en el Sistema Solar abundan. En concreto, dos de ellos resultan sumamente interesantes.