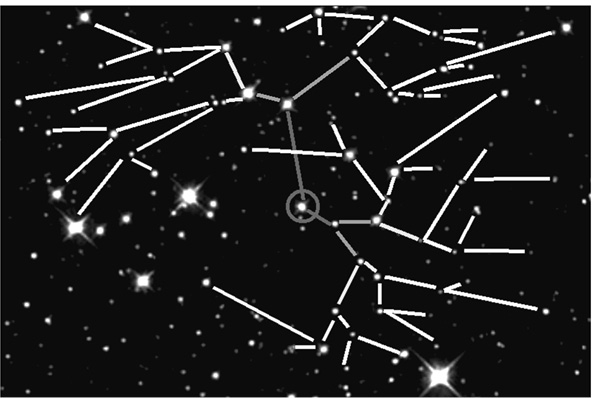

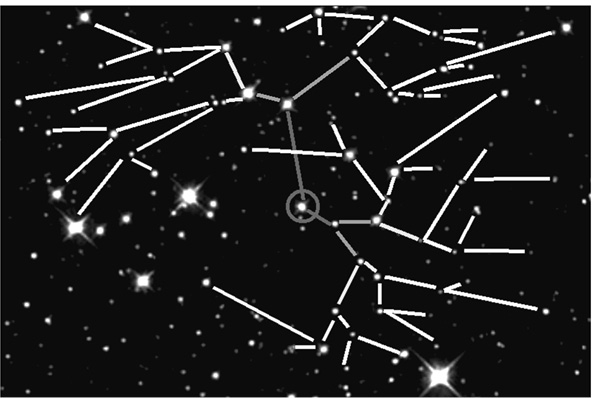

Representación artística de un proceso de colonización galáctica por una civilización con viajes interestelares, tras cinco oleadas de colonización. En un círculo, el sistema solar del planeta madre.

… ¿Pero realmente hay alguien más? Y si lo hay, ¿por qué todavía no sabemos nada de ellos? Esta cuestión de apariencia trivial no es tan fácil de responder como parece. Se la conoce con el nombre de la paradoja de Fermi, o también como el Gran Silencio. Su formulación más habitual suele ser una sencilla pregunta que en el verano de 1950 hizo el conocido físico italiano Enrico Fermi. En aquella ocasión, realizaba una de sus habituales visitas al Laboratorio Nacional de Los Álamos (Nuevo México). Durante una comida en la cafetería, conversaba con sus compañeros de mesa, los físicos del proyecto Manhattan, Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski, sobre civilizaciones extraterrestres y viajes interestelares. Es bien conocida la habilidad que tenía Fermi para realizar buenas estimaciones numéricas a partir de pocos datos. Así que realizó unos cálculos rápidos durante la comida, y les planteó a sus compañeros la pregunta: «¿dónde está todo el mundo?».

¿Pero por qué esta pregunta es una paradoja? Para empezar, porque la vida tiende de forma natural a expandirse. De lo contrario, se extinguiría. Supongamos una especie que produce cada generación un número de descendientes menor que el de progenitores. Por ejemplo, que por cada pareja nazca un promedio de 1,5 hijos. Las matemáticas más elementales nos muestran que para esta especie, cada ocho generaciones, su población se habrá reducido al 10%. Así, si partimos de una población inicial de un millón de ejemplares, al cabo de 48 generaciones, sólo quedará un ejemplar. Es decir, producir menos descendientes que progenitores acarrea la extinción de la especie por un motivo meramente matemático, con independencia de lo bien adaptada que esté a su medio. ¿Y si la especie produce exactamente el mismo número de descendientes que de progenitores?, es decir, si por cada pareja tenemos de media exactamente dos hijos. Pues de nuevo la extinción es el destino que espera a esa especie, porque tener dos hijos por pareja no asegura que esos hijos lleguen necesariamente a la edad adulta y tengan a su vez descendencia. Hay depredadores que cazarán algunas de esas crías, o se producirán los inevitables accidentes que harán que alguna muera antes de llegar a la edad adulta, por lo que con el tiempo, en cada generación alcanzarán la edad adulta cada vez menos ejemplares y al final la especie acabará desapareciendo. Por tanto, la única estrategia que no está condenada al fracaso de antemano es tener en cada generación muchos más hijos que progenitores. Que es de hecho la estrategia que siguen todas las especies de seres vivos en la Tierra. Las que por cualquier motivo no la siguieron, hace tiempo que han desaparecido. Nosotros mismos nos hemos expandido por todo el planeta y la población humana es cada vez más numerosa. Está completamente justificado, por tanto, suponer que la misma estrategia de sobreproducción de descendientes está siendo seguida por los seres vivos en todo el Universo, estén donde estén.

¿Y con eso qué? Bueno, si en algún momento dado, una especie inteligente consigue dominar los viajes interestelares de forma eficaz y salvar el abismo entre sistemas solares, debido a esta tendencia innata a la expansión, comenzará (con extrema lentitud, sin duda) a colonizar los nuevos mundos que vaya descubriendo. Estos nuevos mundos, una vez consolidados, pueden ser a su vez el foco de nuevas expediciones de colonización. Por ejemplo, si del planeta madre parten dos expediciones colonizadoras, y con el tiempo de cada una de esas dos colonias hijas salen otras dos nuevas expediciones que fundan cuatro nuevas colonias, las cuales a su vez, cuando se consoliden, volverán a enviar nuevas expediciones, etc., la progresión de sistemas estelares habitados tras cada oleada colonizadora será: 1 3 7 15 31… Al cabo de sólo 36 oleadas de colonización, el número de sistemas colonizados sería de más de cien mil millones. Es decir, aproximadamente igual al de estrellas que hay en nuestra Galaxia. En esta estimación hemos considerado que las expediciones colonizadoras sólo parten de los últimos sistemas recién colonizados, y en número de dos expediciones por cada sistema. Pero si dejáramos que los sistemas más antiguos pudieran seguir enviando nuevos colonos y que las expediciones mandadas fueran más de dos cada vez, esa misma cifra se podría haber alcanzado mucho antes, con menos oleadas de colonización.

Representación artística de un proceso de colonización galáctica por una civilización con viajes interestelares, tras cinco oleadas de colonización. En un círculo, el sistema solar del planeta madre.

¿Cuánto podría tardar este proceso de colonización en ocupar toda la Galaxia? Hagamos unos cuantos cálculos. Desde un punto de vista tecnológico, no parece difícil conseguir que una nave espacial alcance velocidades del orden del 10% de la luz, es decir, que tarde unos 100 años en recorrer una distancia de 10 años luz, con lo que se podría llegar a las estrellas más cercanas (que se encuentran en números redondos a unos 5 años luz) tras un viaje de unos 50 años. A esas velocidades, la dilatación relativista del tiempo no ayuda a hacer el viaje más corto. A los viajeros, un viaje de 50 años les parecerá que dura sólo 49 años y 9 meses.

Una vez en el nuevo sistema estelar, costará mucho tiempo que la colonia se asiente y prolifere, ya que deberá vencer numerosas dificultades antes de sentirse como en casa. Seamos generosos y démosle a cada colonia 5.000 años para consolidarse, antes de que sea capaz de enviar nuevos colonos a otros sistemas. Con esas cifras, es fácil calcular que cada 25.000 años las colonias se esparzan por un entorno de unos 50 años luz. Como el diámetro de nuestra Galaxia es de unos 100.000 años luz, la civilización colonizadora tardaría en cubrir toda la Galaxia unos 50 millones de años. Una enorme cantidad de tiempo. Casi mil veces la historia de nuestra especie.

Pero la Galaxia es un sitio de números mayúsculos. La edad de nuestra Galaxia es de unos 13.600 millones de años, casi 300 veces más que el tiempo necesario para completar este proceso de colonización. Y aunque las primeras generaciones de estrellas eran de baja metalicidad, con sistemas planetarios formados por simples bolas de gas, se estima no obstante que existen planetas rocosos similares al nuestro desde hace al menos 9.000 millones de años. La Tierra, con sus 4.500 millones de años, casi se podría decir que es una recién llegada. Si tenemos en cuenta la rapidez con que surgió la vida en la Tierra, es razonable concluir que deben de haber existido civilizaciones en la Galaxia desde hace miles de millones de años. Las civilizaciones viajeras más antiguas han tenido tiempo de sobra para alcanzarnos, de hecho, varias veces. Por tanto ¿dónde está todo el mundo?

Tal fue más o menos el razonamiento de Enrico Fermi durante aquella comida en Los Álamos. Desde entonces, intentar solucionar la paradoja se ha convertido en un punto de referencia habitual entre los científicos de SETI y los astrobiólogos, y son numerosos los intentos que se han realizado para responderla. Las múltiples soluciones buscadas se dividen básicamente en dos grupos: las que alegan que no existen otras civilizaciones tecnológicas, y las que defienden que sí, pero que aún no hemos visto los signos de su existencia. Veamos aquí un rápido repaso a los diferentes intentos de resolución de la paradoja de Fermi.

Dentro del primer grupo de soluciones se engloba el enfoque de la «Tierra Rara» que ya vimos en el primer capítulo: el principio de mediocridad es falso; la Tierra es en realidad una rareza extrema y no existe vida en ningún otro lugar del Universo. O alternativamente: aunque quizá la vida unicelular pueda ser más o menos común en el Universo, nuestro planeta es sin embargo un caso único donde sólo un enorme cúmulo de coincidencias ha podido llevar al desarrollo de vida compleja. Como vimos en aquel capítulo, en la Tierra el paso a la vida pluricelular tardó bastante en darse.

Otra solución diferente, pero que produce un resultado equivalente, es la que defiende que tal vez sí abunde la vida, y quizá haya incluso vida compleja, pluricelular, en otros mundos, pero ésta no ha desarrollado inteligencia. A fin de cuentas, la inteligencia no parece ser un imperativo de la evolución; a lo largo de los 670 millones de años de historia de los animales pluricelulares, la vida en la Tierra se las ha arreglado bastante bien sin ella (al menos, a los niveles a los que acostumbramos los homo sapiens). Además, parece imprescindible tener el equivalente de un sistema neuronal para desarrollarla. No parece posible que la vida vegetal terrestre, pese a tratarse de organismos complejos, acabe desarrollando ningún órgano que se asemeje a un cerebro por muchos millones de años que pasen. Por tanto, según ambas soluciones, nuestro mundo es el único rincón en el Universo donde la materia se ha vuelto consciente de sí misma y ha comenzado a comprenderse.

Similar, aunque con matices, es la solución que afirma que no hay nada especial en la Tierra sino que, simplemente, nosotros hemos sido los primeros. Al fin y al cabo alguna civilización tenía que ser la primera en surgir. Aunque si es así, ¿por qué ha sucedido tan tarde, después de 9.000 millones de años de existencia de planetas tipo Tierra? Una explicación es que sólo después de tanto tiempo es cuando ha comenzado a ser posible la existencia de vida pluricelular en la Galaxia. El enorme tiempo que transcurrió en nuestro planeta desde la aparición de la vida a la aparición de los pluricelulares no se debió a que, de por sí, esta transición fuera difícil, sino a que procesos masivos de extinciones a escala galáctica impidieron que la transición se diera, al menos hasta hace unos 1.000 millones de años. ¿Pero existen de verdad procesos galácticos que puedan producir esas extinciones?

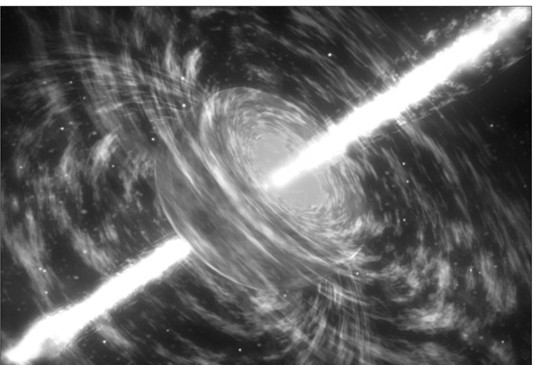

El dedo de la ciencia acusa como principal sospechoso a un extraño fenómeno conocido con el nombre de estallidos de rayos gamma (o gamma ray bursts, GRB por sus siglas inglesas). Se trata de unas misteriosas erupciones de radiación gamma de gran intensidad y muy corta duración (desde pocos minutos en el caso de los más breves hasta algunas horas), cuyo origen todavía no está claro. Su descubrimiento puso una nota tragicómica a la Guerra Fría: durante los años 60, Estados Unidos había colocado en órbita un conjunto de satélites (la serie Vela), con el fin de detectar los rayos gamma producidos por posibles pruebas nucleares que se estuvieran realizando en territorio de la Unión Soviética y que violaran los acuerdos firmados. Efectivamente, se detectaron señales de rayos gamma pero, para sorpresa de los militares, procedían no de la Unión Soviética sino del espacio. Tras el susto mayúsculo (pues se pensó que los soviéticos estaban detonando bombas nucleares en el espacio), los científicos se dieron cuenta de que se trataba en realidad de un fenómeno astronómico. Pese a ello, la existencia de los GRB constituyó un secreto militar hasta 1973.

Durante décadas se han estado estudiando estos estallidos a fin de determinar su procedencia. Hoy día sabemos que tienen un origen cósmico: los telescopios actuales los han visto en acción en el interior de galaxias completamente normales, y los últimos datos llevan a creer que se trata de una especie de hipernovas, superno-vas increíblemente intensas (al menos 100 veces más que las supernovas estándar) producidas por el colapso de estrellas enormemente masivas. Estos estallidos de rayos gamma son tan violentos que pueden arrasar completamente los planetas de la galaxia que los aloja (para ser más precisos, la mitad del planeta que mira hacia el GRB), con la consiguiente catástrofe ecológica que supondría. De forma que sólo los organismos más sencillos consiguen sobrevivir, y se impide que se dé el paso a una vida pluricelular. Con el tiempo, el ritmo de estallidos de rayos gamma va decreciendo, al ir desapareciendo las estrellas supermasivas que los producen (la formación de este tipo de estrellas fue mayor durante la juventud de la Galaxia), hasta que finalmente el tiempo entre dos estallidos consecutivos ha sido lo bastante alto para permitir que surja la vida compleja.

Representación artística de un estallido de rayos gamma o RGB, unas explosiones cósmicas increíblemente intensas que tal vez sean responsables de extinciones masivas a escala galáctica. Cortesía de NASA/SkyWorks Digital.

Por otra parte, tal vez no seamos los primeros seres inteligentes de la Galaxia, pero sí los primeros (o los únicos) que han desarrollado una civilización tecnológica. Quizá el verdadero cuello de botella está en realidad en el desarrollo de la tecnología. Tal vez, de todos los seres inteligentes que tiene la Galaxia, nosotros hemos sido los únicos que a la vez cuentan con capacidad instrumental y con un lenguaje simbólico desarrollado. O puede que sólo nuestro tipo de matemáticas haya permitido el desarrollo tecnológico necesario para construir naves espaciales y radiotelescopios (aunque no está claro por qué ninguna de estas dos cosas debería ser así). O tal vez el motivo sea más básico: sólo en nuestro mundo se ha conquistado el fuego, un paso previo que muchos creen indispensable para el inicio de una civilización tecnológica, porque sólo aquí se han dado a la vez dos fenómenos: que la vida compleja haya conquistado la tierra firme y que se haya desarrollado una atmósfera de oxígeno.

Por último, entre las soluciones del grupo «no hay otras civilizaciones tecnológicas», está la que el propio Fermi propuso: las civilizaciones, al alcanzar cierto nivel tecnológico, se autodestruyen. Su propio éxito es su perdición. Es decir, ha habido otras civilizaciones tecnológicas, pero ya no existen, han desaparecido antes de conquistar el vuelo interestelar. En la actualidad, sólo queda la nuestra, y el reloj está contando. Recordemos que Fermi planteó la paradoja en plena Guerra Fría, con su escalada armamentística. Él mismo había participado en el proyecto Manhattan, que produjo la primera bomba atómica. La potencia de estos artefactos, y la posibilidad de una guerra nuclear, justificaba sobradamente esta posibilidad. Sin embargo, no es necesario llegar a una guerra nuclear para que se dé este escenario. Por desgracia, hay otras causas que pueden provocar que una civilización se autodestruya, como por ejemplo pandemias debidas a la superpoblación, o la destrucción y agotamiento de los recursos naturales (también por la superpoblación). Además, el propio desarrollo tecnológico pone cada vez más poder a disposición de un único sujeto. Cada vez son más frecuentes los casos de jóvenes que crean un virus informático que causa importantes pérdidas económicas. Y hoy día no es tan descabellado que un individuo pueda poseer incluso una bomba atómica o un arma biológica especialmente peligrosa. Si esta progresión continúa, podría ocurrir que un demente tenga en su poder potencia suficiente para acabar con toda la civilización, como se ilustra en la película Doce monos (la ciencia ficción es una fuente inagotable de soluciones a la paradoja de Fermi). Si el ritmo de producción de civilizaciones no es muy alto y si su vida media al disponer de alta tecnología es breve, la respuesta puede ser el silencio que observamos.

Pero hay soluciones a la paradoja más optimistas. Dentro del segundo grupo de soluciones, «hay otras civilizaciones pero no sabemos de ellas», la más sencilla dice que, simplemente, las civilizaciones tecnológicas de la Galaxia no son colonizadoras. Nosotros somos la excepción. Aunque es una solución difícil de creer, porque como hemos visto, toda forma de vida se expande, es una estrategia para la supervivencia de la especie. Además, esta solución presenta otro tipo de problema, al que llamaré el problema de la uniformidad (es un problema que se da de hecho en muchas soluciones a la paradoja de Fermi): absolutamente todas las civilizaciones de la Galaxia se deberían comportar de la misma manera. No debe haber ninguna con impulso colonizador, porque basta con que una comience el proceso de colonización interestelar para que nos topemos con la paradoja de Fermi. Este tipo de comportamiento uniforme en todas ellas es, cuanto menos, difícil de explicar.

La solución más plausible es la que apuesta por la imposibilidad de los viajes interestelares. Los peligros que entraña el desplazarse entre sistemas estelares pueden ser tan elevados que éstos en escasas ocasiones tienen éxito. Recordemos que para que el viaje se realice en un tiempo no excesivamente largo se ha de viajar a enormes velocidades, lo que aumenta el riesgo (y la violencia) de cualquier colisión con un objeto interestelar pequeño. Por otra parte, el coste económico que supone enviar semejante expedición tal vez sea inasumible para una civilización, y tenga más sentido mandar sondas de exploración, como es el caso de los monolitos de 2001, una odisea espacial (aunque en ese caso, ¿dónde están las sondas?). O quizá, una vez alcanzado un nuevo sistema estelar, su colonización resulta habitualmente imposible y las expediciones fracasan…

Si las civilizaciones no consiguen extenderse entre sistemas estelares, se justifica que la Galaxia no se haya colonizado. Pero eso no explica que no veamos ninguna emisión suya, ¿qué pasa con las señales de radio o de otro tipo de estas civilizaciones? En opinión de los científicos de SETI, si no se produce una colonización masiva de la Galaxia, no abundarán los mundos habitados con inteligencia, por lo que es fácil que pasen desapercibidos. Es sólo cuestión de tiempo encontrar sus señales. Sencillamente, aún no ha pasado el tiempo suficiente. Más inquietante es el pensamiento de que tal vez sus señales nos estén llegando ya pero no las comprendamos. ¿Son demasiado extrañas para que las reconozcamos como tales? ¿Son los GRB en realidad los resultados de la industria de civilizaciones tipo II o III, increíblemente avanzadas? Además, estamos buscando únicamente en el espectro electromagnético, ¿tal vez ellos usen en cambio ondas gravitatorias o flujos de neutrinos, como en la novela La voz de su amo de Stanislav Lem? Aunque por otra parte, ¿por qué deberían usar radiaciones tan difíciles de manipular, teniendo a mano las ondas electromagnéticas, que son mucho más manejables? Asimismo, suponer que ninguna otra civilización esté usando las ondas electromagnéticas cuando podrían hacerlo tropieza también con el problema de la uniformidad al asumir que todas ellas se están comportando de igual modo.

O puede que todos escuchen y nadie transmita. A fin de cuentas, nosotros no estamos haciendo una campaña sistemática de emisión continua de mensajes de radio al espacio. Sólo hemos enviado unos pocos mensajes esporádicos, como el de Arecibo o las dos campañas de Cosmic Call, durante breves lapsos de tiempo. La posibilidad real de que alguna de estas señales vaya a ser detectada en alguna ocasión es más bien nula. Tal vez, con ellos suceda lo mismo. Pero de nuevo, topamos con el problema de la uniformidad. Y además, hay que tener en cuenta que sí estamos enviando de forma continua señales al espacio, si bien de manera involuntaria. Nuestras señales de radiotelevisión fluyen al exterior sin interrupción. Es de esperar que, aunque otras civilizaciones no estén haciendo una campaña activa de comunicación cósmica, tarde o temprano detectaremos alguna fuga en sus emisiones de uso interno.

Otras soluciones a la paradoja de Fermi afrontan incluso la posibilidad de que las civilizaciones sí se estén extendiendo por la Galaxia. El ejemplo que abría este epílogo producía un proceso de colonización que crecía de manera exponencial, pero hay quienes defienden la existencia de mecanismos que, aun permitiendo un crecimiento del número de colonias, impidan que éste sea exponencial. Por ejemplo, puede que una civilización con viajes espaciales no se decida a pasar a la siguiente estrella hasta que no se consuman todos los recursos de un sistema estelar, abandonándolo tras ellos, de forma similar a los extraterrestres de la película Independence day. El aumento del número de planetas así visitados sería lineal, no exponencial. Aunque esta solución tiene dos problemas. Uno, de nuevo el de la uniformidad: todas las civilizaciones con viajes interestelares deberían comportarse así. El otro, que habrían de tener un control de natalidad férreo para asegurar que la población estuviera siempre dentro de los límites que puede mantener un sistema estelar.

El físico y escritor de ciencia ficción Geoffrey Landis ha ideado una ingeniosa solución en la que el número de planetas colonizados crece, pero de manera fractal. La clave está en que no todas las colonias se conviertan en nuevas fuentes de colonización, sino que algunas pierdan el interés por seguir colonizando. Dependiendo de cuál sea la probabilidad de que una colonia sea fuente de nuevas colonias, la evolución del proceso será distinta. Si ésta es alta, el crecimiento será exponencial (como en el ejemplo inicial), y si es muy baja, el proceso de colonización acabará extinguiéndose. Pero si es exactamente igual a un valor crítico, el número de colonias aumentará linealmente produciendo un patrón fractal, con grandes zonas vacías que no llegan nunca a ser colonizadas (y la Tierra estaría dentro de una de ellas). Lamentablemente, esta ingeniosa teoría no cuenta con ningún modelo para justificar por qué la probabilidad de marras debe ser igual a ese valor crítico.

En ambos casos se presenta el mismo pero ¿dónde están las emisiones y los artefactos de estas civilizaciones? Una colonización de crecimiento lineal, aunque no haya alcanzado nuestro mundo, tendrá unas producciones (como por ejemplo, mundos anillo, esferas de Dyson, señales ópticas o de radio o trazas del uso de motores de antimateria) que deberían ser observables con los actuales telescopios. De momento, nada similar ha sido observado.

Todas las soluciones que hemos visto hasta ahora asumen la ausencia de visitantes interestelares en la Tierra. Pero ¿y si eso no fuera cierto? Claramente, la solución trivial a la paradoja de Fermi es concluir que sí hemos sido visitados por viajeros de las estrellas. ¿Pero hay alguna prueba de que esto haya sido así?

Seguramente, el caso más comentado en relación con posibles visitantes extraterrestres en el pasado es el de la tribu africana de los dogones. En 1931, el antropólogo francés Marcel Griaule visitó esta tribu, y quedó fascinado por sus originales costumbres, de manera que realizó durante varios años visitas de estudio a los dogones. De sus investigaciones de este pueblo, publicó un artículo en 1965, «Le Renard Pâle», en el que contaba que los dogones tenían unos conocimientos astronómicos desconcertantes para un pueblo con tan pocos medios técnicos. Según Griaule, los dogones sabían que Júpiter tenía cuatro lunas principales, que Saturno estaba rodeado por un anillo y que la Luna era un mundo muerto y seco. Más desconcertante todavía era el hecho de que los dogones afirmaban que su propia cultura provenía de la estrella Sirio (según Griaule, el centro de la vida religiosa dogón), a la que llaman Sigu Tolo, la cual estaba siendo orbitada por otra estrella muy pequeña y pesada «compuesta del metal más pesado del Universo», que recibía el nombre de Po Tolo. Una tercera estrella, llamada Emme Ya, estaría girando alrededor de todo el sistema.

¿Qué nos dice la astronomía de todo ello? Pues que, en efecto, Sirio está orbitada por una estrella (a la que los astrónomos llamamos con el poético nombre de Sirio B), que resulta ser una enana blanca, un objeto de una elevadísima densidad. Lo que coincide bastante bien con la descripción de Po Tolo. Además, en fecha tan reciente como 1995, astrónomos del Observatorio de Niza han afirmado haber detectado indicios de la existencia de una tercera estrella en el sistema de Sirio (¿se trataría de Emme Ya?).

Todo este conjunto de conocimientos astronómicos debería haber permanecido fuera del alcance de los dogones, ya que requieren el uso de instrumentos astronómicos que éstos no poseen (en el caso de Sirio B, hacen falta telescopios muy potentes para verla). ¿Cómo llegaron a adquirir los dogones estos conocimientos? La respuesta podría ser que se los proporcionó una expedición de extraterrestres provenientes de Sirio que visitó la Tierra en un pasado remoto. Esa suele ser la respuesta que habitualmente escogen los que popularizan «el misterio dogón». Por desgracia para los amantes de lo misterioso, ésta no es la única respuesta posible.

En primer lugar, Sirio B había sido descubierta ya en 1844, y su carácter excepcional de enana blanca fue determinado en 1915. De hecho, fue la primera enana blanca que se encontró, lo que supuso un verdadero bombazo astronómico, y la densa compañera de Sirio fue portada en numerosas publicaciones a principios del siglo XX. Incluso las sospechas de que el sistema contara con una tercera estrella son antiguas y datan de 1894, pues el sistema presenta ciertas irregularidades orbitales. Es decir: todos los conocimientos astronómicos dogones relatados por Griaule formaban parte del corpus de conocimientos de los astrónomos de la época.

En segundo lugar, los supuestos conocimientos dogones no estaban exentos de errores. Para empezar, los dogones (según Griaule) identifican a Saturno como el planeta más lejano del Sol, con lo que desconocen la existencia de Urano y Neptuno. Si en verdad el conocimiento de los dogones provenía de unos viajeros interestelares que llegaron a nuestro Sistema Solar, no parece razonable que estos gigantescos planetas les pasaran desapercibidos. En cuanto al posible descubrimiento de Sirio C en 1995, hay que hacer énfasis en que en realidad los astrónomos del Observatorio de Niza hablan de haber detectado indicios de la presencia de una estrella, no a la estrella en sí (de hecho el artículo se titula «¿Es Sirio un sistema triple?»). Además, según este mismo estudio, para justificar las irregularidades orbitales, la tercera estrella giraría exclusivamente alrededor de Sirio, en una órbita muy cercana a esta estrella, y no en torno al par Sirio-Sirio B (como se supone que sí hace la Emme Ya de los dogones). Observaciones posteriores con el telescopio espacial Hubble del sistema de Sirio, realizadas a raíz de la publicación de este trabajo, no han encontrado de momento la más mínima traza de la existencia de esa tercera estrella.

En tercer lugar, se acostumbra a presentar a los dogones como una tribu aislada y perdida en lo más recóndito del continente africano. Pero eso no es cierto. En realidad se trata de una tribu muy bien comunicada. Fueron expulsados de sus terrenos originales por la expansión árabe y desde hace siglos han convivido con sus vecinos musulmanes (de hecho, algunos de ellos son musulmanes —y otros cristianos—). Fueron reclutados como soldados de las fuerzas coloniales. Y a principios del siglo XX había actividad de misioneros y diversas escuelas francesas en la zona, que perfectamente podrían haberlos puesto en contacto con conocimientos astronómicos de la época.

A esto se añade que el propio Griaule era astrónomo aficionado, ya que parte del problema del misterio dogón parece residir en el mismo Griaule. Este antropólogo francés no hablaba la lengua de los dogones, y todos sus trabajos de campo los hizo a través de traductores e intermediarios, habitualmente pertenecientes al ejército de las fuerzas coloniales francesas. La metodología de Griaule consistía en traer a miembros del pueblo dogón hasta su campamento para plantearles allí, a través del intérprete, una serie de preguntas. Resulta fácil que, usando este método de trabajo, la información sufriera modificaciones en el proceso y que se tergiversara (involuntariamente) en función de los conocimientos previos y las expectativas que tuviera Griaule, dándose así una reconstrucción de la información por parte del antropólogo francés.

De hecho, investigadores posteriores que han trabajado sobre el terreno con los dogones no han encontrado jamás el más mínimo rastro de estos detallados conocimientos astronómicos ni de la supuesta importancia de Sirio entre este pueblo. Ningún otro antropólogo que haya seguido la estela de Griaule ha conseguido reproducir sus sorprendentes resultados. Es más, el antropólogo belga van Beek que, desde 1979, pasó once años con los dogones buscando evidencias de las afirmaciones de Griaule, se encontró con que los dogones no habían oído hablar de Sigu Tolo ni sabían que Sirio (a la que llamaban, por cierto, Dana Tolo y no Sigu Tolo) fuera un sistema doble. Quedaba descartado así el origen extraterrestre del «misterio dogón».

Aunque el lector no tiene por qué desilusionarse aún. Carl Sagan, en su libro Vida inteligente en el Universo, propone otro caso que reúne muchas de las condiciones que esperaríamos encontrarnos de haber habido en tiempos históricos un contacto con una civilización extraterrestre. Se trata de la leyenda sumeria de Oannes. Esta leyenda, que data aproximadamente del año 4000 a. C., ha llegado a nosotros a través de intermediarios, ya que no ha sobrevivido hasta nuestros días ningún texto sumerio original que la narrase (aunque sí abundantes representaciones iconográficas de Oannes). La única fuente de la misma son los escritos del sacerdote y escritor babilonio Beroso, contemporáneo de Alejandro Magno y que, por tanto, vivió unos 3.500 años después del génesis de la leyenda de Oannes. Beroso sí estuvo en contacto con los textos cuneiformes sumerios originales que narraban la leyenda, y los utilizó para escribir su Historia de Babilonia. Por desgracia, tampoco ha sobrevivido el libro de Beroso y sólo sabemos de su existencia por los escritos de otros historiadores de la Antigüedad que citaron la obra de Beroso y parte de su contenido. En concreto, Alejandro Polihístor, Abydenus y Apolodoro de Atenas. A partir de estos escritos es posible reconstruir bastante bien el texto original de Beroso.

En él se narraba que tras la creación del mundo, los hombres vivían en Mesopotamia «como las bestias del campo». Hasta que un día apareció del mar de Eritrea, en el Golfo Pérsico, un anedoto, un «animal dotado de razón» que podía hablar, llamado Oannes. Oannes se dedicó a enseñar a los habitantes de Mesopotamia todos los conocimientos: «las letras, las ciencias y toda clase de artes. Les enseñó a construir casas y templos, a recopilar leyes y la geometría, a plantar semillas y recoger sus frutos. […] Desde entonces, tan universales fueron sus enseñanzas que nada se ha añadido para mejorarlas». El aspecto de Oannes, fácilmente identificable en los grabados sumerios, era «como un pez, pero debajo de su cabeza de pez tenía una segunda cabeza, humana, y unidos a su cola de pez tenía pies humanos», y se le describe con hábitos anfibios: «salía del mar al amanecer a enseñar a los hombres y conversar con ellos, aunque no tomaba ningún alimento […] y se sumergía de nuevo en el mar a la puesta de Sol, permaneciendo toda la noche en su profundidad». Con el correr de las generaciones, aparecieron del mar otros anedotos, cinco en total, todos con el mismo curioso aspecto, todos ellos conocían el trabajo de sus predecesores, y todos tenían la misma tarea: civilizar Mesopotamia.

Impresión de un sello cilíndrico mesopotámico donde aparece representado Oannes (derecha).

Casi con completa seguridad Oannes y su pueblo no son más que divinidades marinas, al estilo de Neptuno y los tritones, si bien no deja de ser curioso que se los defina como «animales» (en otros fragmentos, como «semidemonios», e incluso como «cosas») y no como dioses. Resulta difícil sustraerse al encanto de esta leyenda y uno puede fácilmente dejarse seducir por la idea de que la primera civilización que hubo en nuestro mundo, allá entre el Éufrates y el Tigris, recibió un empujoncito de unos visitantes extraterrestres establecidos en una base submarina bajo el Golfo Pérsico, lo que nos llevó a nuestra actual civilización. Una idea muy en la línea del cuento corto «Encuentro en la aurora» de Arthur C. Clarke.

Por último, aunque ninguno de los dos casos anteriores fuera la narración real de un encuentro con viajeros interestelares, eso no significaría que no hubieran estado por aquí. Tal vez, su visita fuera muy anterior, antes de la aparición del hombre. Tal vez, la arqueología nos dé algún día una sorpresa y encuentre un objeto imposible en un estrato muy anterior a la humanidad. Algunos astrobiólogos incluso especulan con que nuestro mundo sea, en realidad, una de las colonias. Es decir, que los extraterrestres vinieron, y somos nosotros. Sabemos sin ninguna duda que toda la vida animal y vegetal de nuestro planeta apareció y evolucionó en la Tierra, pero quizá el primer organismo, la célula primordial de la cual partió todo, fuera sembrada en nuestro planeta por estos visitantes, en una suerte de panspermia voluntaria. Ésta sería una forma de colonizar mundos que aportaría pocos riesgos a la civilización colonizadora (sembradora, mejor dicho). Pero en realidad esto no es una solución a la paradoja de Fermi, ya que, como hemos visto, ha habido tiempo suficiente para que nuestro planeta haya sido visitado en varias ocasiones tras la primera visita de la expedición sembradora. ¿Qué indicios hay de esas otras visitas? Además, las pruebas a favor de que la vida terrestre ha evolucionado completamente en nuestro planeta a partir de procesos de química prebiótica (por ejemplo las reliquias bioquímicas del mundo del RNA) restan fuerza a la hipótesis de que ésta haya sido plantada en la Tierra plenamente formada.

Finalmente, concluiremos dando un rápido repaso a otras soluciones que se salen completamente del terreno de la ciencia para entrar de lleno en el de la ciencia ficción, o en la pseudociencia. Por ejemplo, una solución bien conocida es la que afirma que los extraterrestres ya están aquí, pero que se ocultan, bien debido a una ética de no inferencia con civilizaciones emergentes, al estilo de la Primera Directiva de Star Trek, o bien porque somos para ellos una especie de «zoo terrestre» al cual estudian, o bien (como en Men In Black) porque el gobierno los está ocultando.

Paranoica solución que enlaza muy bien con otra muy usual, la que afirma que los visitantes interestelares están aquí… …y son los ovnis. Sin embargo, tras varias décadas de estudio del fenómeno ovni, la realidad es que no existe ni la más mínima prueba objetiva de que ese «fenómeno» tenga que ver con viajeros del espacio, sino más bien con la psicología, o incluso la psiquiatría. De hecho, las historias sobre ovnis, aterrizajes y abducciones se parecen sospechosamente mucho a las antiguas historias sobre hadas y elfos del bosque (o a las apariciones marianas), e informan más sobre el funcionamiento de la psique humana que sobre la vida en el Universo. Por su parte, el comportamiento acientífico, completamente falto de rigor, paranoico, tendente al autoengaño y en muchos casos aprovechado y ruin, de los defensores e «investigadores» del fenómeno ovni, hace que la ufología entre de lleno en la clasificación de pseudociencia con todos los «honores».

Para terminar, aún queda una inquietante y desapacible solución a la paradoja: si es usted amante de la ciencia ficción, tal vez haya reparado en que un mundo de realidad virtual como el que se presenta en la película Matrix ofrece también una obvia solución a la paradoja de Fermi… Por cierto ¿no nota algo en la nuca?