En la mesa de al lado, que estaba literalmente al lado, un hombre en camiseta y pantalón corto y una mujer con un vestido de algodón recién planchado, entrados ambos en la cincuentena, hablaban de su relación frente a sendos tazones de café del caro. Detrás de ellos, contra la pared, dos jóvenes con pantalón de vestir, camisa blanca y corbata levantaban la vista del ordenador, cruzaban cuatro palabras y volvían a sumergirse en la pantalla.

Volvió a mirar la tarjeta.

Rankin había sido trasladado a una habitación normal esa misma mañana. Christian, sentado en una silla cercana, aparentemente concentrado en un libro adquirido en la tienda de regalos de abajo, había estado poniendo la oreja mientras aparecía un repartidor de radiografías empujando un carrito y se presentaba ante el mostrador de la enfermera jefe. «Vengo por Rankin. Habitación 543, ¿no? ¿Pecho, espalda y lateral?». Al cabo de unos minutos, el carrito siguió su camino.

Christian se puso de pie y se estiró. Dejó el libro abierto, boca abajo, en la silla, echó a andar hacia el cuarto de baño y luego torció hacia el pasillo, exhibiendo una tablilla que había encontrado en el cuarto de las escobas y que se había escondido entre la espalda y el cinturón.

La habitación 543 estaba a medio camino del pasillo, a la izquierda. Mientras saludaba con la cabeza a dos señoras de la limpieza que charlaban junto a su carro —una de ellas hispana, la otra coreana—, sostuvo la tablilla en alto y se coló en el cuarto.

Olía a productos de limpieza y a desinfectante. La luz del sol, mezclada con motas de polvo, entraba a chorros por las amplias rendijas de la persiana. Un pañuelo de papel colgaba de un lado de la, por lo demás vacía, papelera situada junto a la cama. Manchas en la sábana de abajo: marrón sangre, amarillo Betadine, rojo o púrpura de algunos comistrajos desparramados, probablemente. Almohada aceitosa y trufada de sudor, con media docena de pelos negros desperdigados por ahí. Ganchos y un amplio espectro de antibióticos colgando, todo desconectado ya.

La tele del cuarto de al lado se apagó. Todo eran risas y gritos hasta entonces, de algún canal en español. Ahora se producían otros sonidos muy distintos: el burbujeo del retrete, cuya válvula en forma de bola no acababa de encajar, el prácticamente inaudible siseo del oxígeno que se escapaba de algún aparato.

Nada testimoniaba la presencia del hombre que había ocupado esa habitación. Ni la ropa empapada en sangre con la que había llegado: se la cortaron y se la quitaron en Urgencias, y ya no era más que un gurruño apelmazado dentro de una bolsa de plástico metida en algún armario, apenas reconocible ya como prendas de vestir. Ni la descabellada pila de revistas que había en el alféizar de la ventana, Field & Stream, Money, Star Talk, aportadas por voluntarios bienintencionados. Ni el cepillo de dientes junto a la cama, el que se encuentra en todos los hospitales, de plástico claro, con doce docenas por caja. De otras cajas similares procedían la taza azul para beber y el orinal a juego. Orinal que no se había usado, ya que Rankin aún llevaba el catéter puesto.

Christian había registrado los pasos nada más oírlos, prestándoles cada vez más atención a medida que subían de volumen. Estaba de pie, junto al aparato de oxígeno, cuando alguien entró en el cuarto. Christian se inclinó un poco más sobre el administrador de oxígeno, como si quisiera leer algo que hubiese escrito allí, e hizo como que apuntaba algo en la tablilla. Luego se dio la vuelta, mostrando una leve sorpresa.

Traje gris acero, camisa azul de vestir, mocasines de cuero y cinturón. Cabello castaño claro, algo más largo de lo normal. Manos musculosas, venas y tendones claramente visibles.

—Supongo que usted no es el señor Rankin, ¿verdad?

—¿El señor Rank…? Ah, el paciente, quiere decir. ¿Es aquí? No, yo solo estoy haciendo mi trabajo cotidiano. —Blandió la tablilla—. Control rutinario del instrumental. ¿Eso lleva gases médicos?

—Por supuesto —dijo el hombre, aunque bajo esa superficie, esa postura, esa expresión y ese tono había algo que rechinaba.

Un poli, habría pensado Christian, pero ese traje no era de poli. Por no hablar de esa constitución atlética, del modo en que se movía. ¿Un médico? Puede que un jefazo del hospital. Pero no llevaba esa credencial que lucían en la solapa todos los demás empleados. A excepción de Christian, claro está.

—¿El señor Rankin está…?

—A mí que me registren. —Christian torció levemente la cabeza hacia la pared—. ¿Gases? ¿Algún otro tratamiento? Lo más probable es que le estén haciendo alguna prueba, digo yo.

—Sí, supongo que sí.

—Siempre puede comprobarlo en el mostrador de las enfermeras.

—Evidentemente.

El hombre se hizo a un lado para dejarle pasar. Christian no miró hacia atrás, pero supo que estaba siendo observado mientras recorría el pasillo, alejándose en esa ocasión de la zona de las enfermeras, en dirección a la escalera. Restos de cigarrillos en el primer rellano, un vaso de plástico que había sido usado como cenicero. Una zapatilla de tenis abandonada en el siguiente. Un gorrión muy confundido, enganchado a la parte exterior de la ventana, tratando de ver a través del cristal congelado.

Conclusión: un fracaso de visita. La única cosa de interés que tenía ya la había pillado durante la primera.

Esa tarjeta.

La mujer del vestido recién planchado de la mesa de al lado se puso de pie, diciendo: «Lamento mucho que pienses así, Charles». Al salir, tiró la taza al cubo de la basura que había junto a la puerta. El hombre se quedó ahí sentado, viéndola caminar hacia su coche, un Volvo plateado, y largarse de allí. Luego echó un rápido vistazo a su alrededor y se abandonó a sí mismo.

Sayles debía de ser uno de los polis que había visto fuera de la UCI. Probablemente, el de los pantalones viejos y holgados. Debía de tratarse de un mandamás, para ser el que había dejado la tarjeta. Ya no le importaba la impresión que causaba. La ropa era algo que uno se ponía para ir a trabajar, nada más. Lo importante era hacer bien las cosas.

Era fácil comprobarlo. Bastaba con llamar a la comisaría desde una cabina, decir que tenía información y pedir que le pasaran con el encargado de la investigación. Igual bastaba con buscar su biografía o alguna foto en Internet: directorios, hemerotecas, cosas así.

Ya solo le quedaba el visitante de la habitación. Quien parecía no saber la pinta que tenía Rankin, aunque vete tú a saber. Puede que se tratase de un médico o de un empleado del hospital, como pensó él al principio. Alguien de las oficinas, o del departamento de relaciones públicas, o el capellán del hospital.

Pero puede que fuese alguien con un motivo muy concreto para buscar a Rankin.

Dos días después, Christian está en esa especie de callejón que hay detrás de la casa de Sayles. Tras tomar la decisión de que no puede olvidarse del asunto, se dedica a fisgonear. No piensa acercarse a la comisaría, y tampoco averiguaría gran cosa si lo hiciera, pero igual Sayles es de los que se llevan el trabajo a casa, y puede que allí dentro haya un cuaderno, o algunos expedientes.

Sayles se había ido en coche hacía unos treinta minutos. Con su camisa de vestir, su corbata y sus pantalones holgados. Directo al trabajo.

Once casas estilo rancho se alineaban en la calle Juniper, la mayoría de ellas blancas o de algún tono marrón, distinguibles unas de otras básicamente por el grado de descuido. Ramas de buganvilias, llamativas y espinosas, sobresalían de los tejados. Hierbajos y maleza florecían en la acera y el sendero de entrada, a cual más agrietado.

Sayles había sido lo suficientemente comprensivo para tener el patio trasero vallado, una gran alegría para cualquier ladrón emprendedor con ganas de dedicarse a lo suyo sin ver visto. Bastaba con cinco minutos, como mucho. Las puertas correderas de cristal estaban aseguradas por dentro, y las ventanas parecían estar convenientemente atrancadas. Pero la estrecha puerta del cuarto de las herramientas no acababa de encajar con el marco; el pestillo saltó en cuanto Christian metió su navaja por en medio. Tenía muchas probabilidades de salir por el mismo sitio, dejando la puerta como la había encontrado, y no dejar la menor huella de su visita.

Curiosamente, parecía que el salón se utilizaba básicamente para dormir. Ni rastro de vasos, comida o periódicos. Solo mantas plegadas y apiladas en un extremo del sofá, con una almohada encima. El dormitorio, por otra parte, parecía estar preparado para una sesión fotográfica: la cama hecha, todo en su sitio, y los baldosines blancos del pequeño cuarto de baño bien relucientes.

Una casa de mujer, sin duda alguna: bastaba con ver las estanterías del salón, llenas de figuritas y chismes varios, las cortinas, el mobiliario a juego y las reproducciones de cuadros en las paredes. Eso sí, nadie había quitado el polvo recientemente. Y el dormitorio no parecía estar siendo utilizado. Había algunos olores inusuales por debajo de los productos de limpieza y el ambientador enchufado.

Todo parecía indicar que la actividad se concentraba últimamente en la cocina. En un largo mostrador destacaban una taza, una cafetera, una lata de café y un dosificador. Había una sartén, unos cuencos y unas cucharas en el secador de al lado del fregadero; cuatro latas de sopa marca Progresso en el cubo de la basura; un par de botellas de cerveza, una jarra de agua, embutidos y huevos en el frigorífico. La mitad de los embutidos, desaparecidos, y el resto, necesitados de atención médica. Los huevos habían caducado hacía dos semanas.

La mesa, por su parte, se había convertido en un despacho doméstico. Facturas extraídas de sobres y limpiamente apiladas, con un talonario a modo de pisapapeles. Nada de especial interés en las anotaciones del talonario —Ayuntamiento de Phoenix, APS, Qwest, Southwest Gas, dos tarjetas de crédito—, exceptuando las referencias médicas. El hombre pagaba las facturas a tiempo y, cuando podía, al completo. Había pagos mensuales a dos médicos, una farmacia en Internet y el Hospital del Buen Samaritano. Y pagos ocasionales a LabCorps y una empresa médica de Tempe.

Eso explicaba lo de la mujer ausente y los olores del dormitorio. Así como el saldo de 376 dólares con 92 centavos en la cuenta bancaria.

¿Y dónde estaba ella? Muerta no, pues habría algo que lo indicara: fotos, la estampa del funeral, tarjetas de condolencia, la factura del sepulturero, un registro de gastos. ¿En el hospital, pues?

Un cuaderno de bolsillo, con tapas de cuero, descansaba junto a las facturas y el talonario. El apellido Sayles estaba grabado en la cubierta con letras doradas. Christian lo abrió. Había una sola frase en la parte interior de la tapa: «De Josie, Navidad de 2004».

Un tercio de las páginas habían sido arrancadas del cuaderno. La mayoría de las que quedaban contenían una lista, escrita con la letra de Sayles, de diferentes residencias del valle y sus alrededores. Esta página, junto a otras, había sido doblada y guardada bajo las demás.

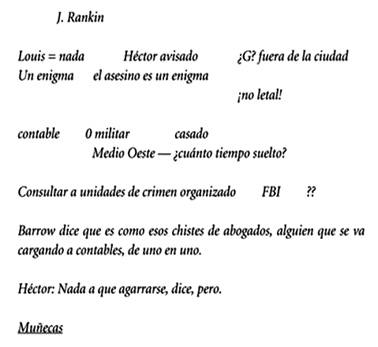

Eso ponía en la página. Y no pintaba bien.

Christian se quedó mirando una foto que había en el refrigerador, suponía que de la esposa, de la mujer ausente, frente a un bosquecillo de bambú, sosteniendo un mono de nariz respingona.

Inclinándose sobre el cuaderno, escribió:

Póngase en contacto conmigo, por favor.

Vendo muñecas.

Y añadió una de sus direcciones de e-mail.